天津市第四十七中学2024届高三上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市第四十七中学2024届高三上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-10 16:27:07 | ||

图片预览

文档简介

天津市第四十七中学2024届高三上学期期中考试

历史试卷

本试卷分为第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(材料解析题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第I卷1至6页,第Ⅱ卷7至10页。

第I卷

注意事项:本卷共20小题,每小题2.5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有

一项是最符合题目要求的。

1.考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是

材料 结论

A 河南安阳出土商朝的玉器 商朝的统治中心在河南安阳

B 北京燕国都邑遗址出上西周早期的青铜器 西周时期青铜器大量用于农业生产

C 山东齐国都邑临淄出土战国时期的刀、剑、戟、箭等兵器 战国时期争霸战争更为激烈

D 湖南湘西龙山里耶古城遗址出土大量用隶书书写的秦简 秦朝是汉字发展的重要阶段

2.墨子认为“无自下正上者,必自上正下”。一里之人必须“尚同”于里长,以此层层上推,天下之人必须“尚同”于天子,甚至要做到“天子之所是,皆是之;天子之所非,皆非之”。这表明墨子

A.背弃了农民阶层的利益 B.支持君主的独裁统治

C.吸收了法家的学说理论 D.具有浓厚的集权偏向

3.据记载,西汉刺史“奉诏六条察州”,其中对“二千石违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损政令”的监察目的是

A.限制地方大族兼并土地及横行乡里 B.打击地方高级官员和地方大族相互勾结

C.杜绝诸侯王在察举士人时偏向亲己 D.禁止中央官员以权谋私的不法行为

4.下表为史书中南朝开国皇帝的记载,材料主要反映出南朝时期

史料记载 出处

宋武帝刘裕 自幼家贫,投身北府军为将。凭借着巨大的军功,总揽东晋军政大权,后代晋自立。 《宋书》

齐高帝萧道成 兰陵萧氏,其父为刘宋时期著名武将(以军功起家)。 《齐书》

梁武帝萧衍 兰陵萧氏,曾参与抵御北魏入侵,后建立南梁。 《梁书》

陈武帝陈霸先 出身低微,初为乡间里司,后任广州府中直兵参军,平定“侯景之乱”,败北齐,后废梁帝自立。 《陈书》

A.士族政治日渐式微 B.政权更迭频繁统治黑暗

C.南北对峙持续强化 D.以军功为要选官标准

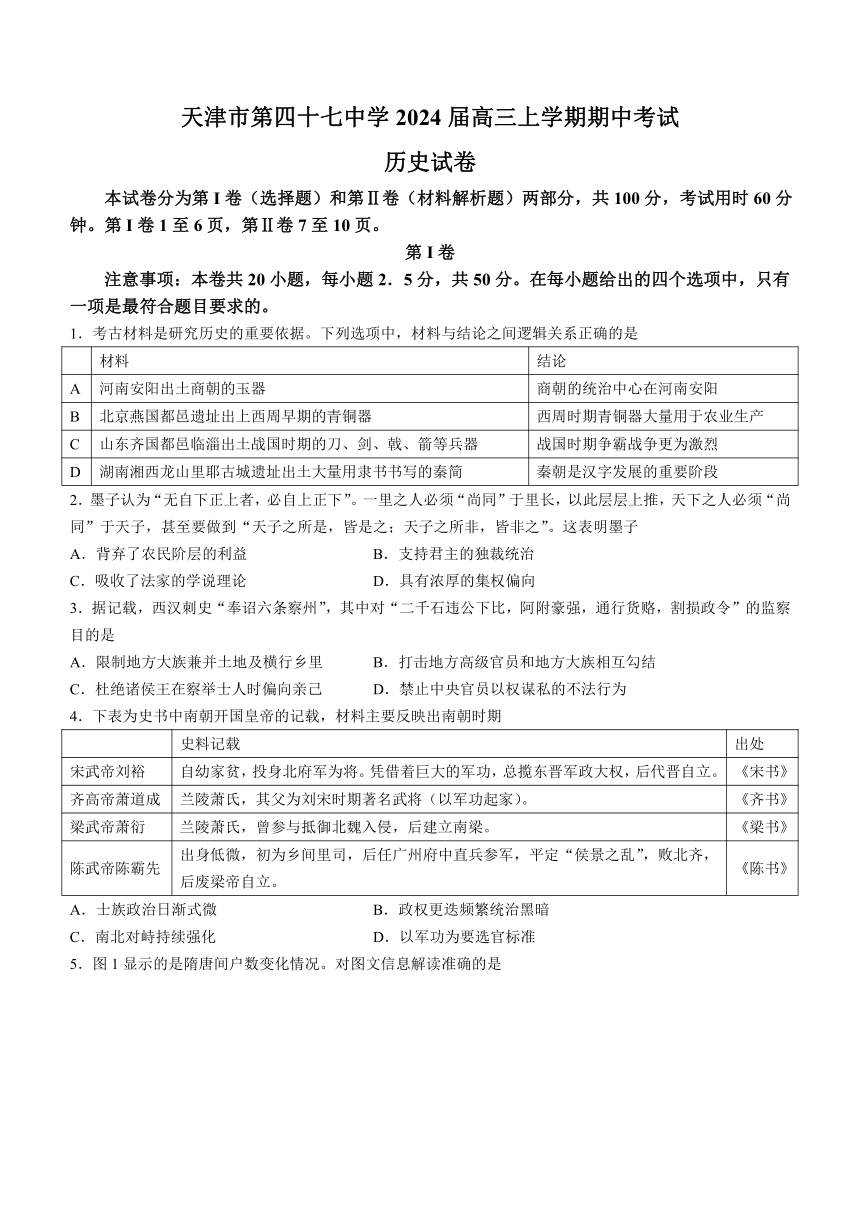

5.图1显示的是隋唐间户数变化情况。对图文信息解读准确的是

图1

A.大运河开通推动城市网络联结 B.经济重心最终转移到南方地区

C.安史之乱导致了江南人口激增 D.两税法造成户籍统计数据失真

6.表1是从北魏到金朝对“中国”概念认知的变化。这反映出

表1

北魏 推出“脱夷统华”理论。

后唐、后晋、后汉 沙陀人以“政治正统”观念进行正统建构。

契丹人 提出“北极之下为中国”、“大辽中国”的说法。

金朝 宣称“我本中国”。

A.统一是中国历史发展的趋势 B.古代大一统思想的发展演进

C.民族交融促进了国家的统一 D.统一多民族国家疆域的扩大

7.明清两代每7个进士就有1个多出自江南,江南进士不但数量多而且名次靠前,最为显赫,明代近四分之一状元和清代半数以上状元出自江南。江南还出现了父子鼎甲、兄弟鼎甲、祖孙状元、叔侄状元等自古稀见的科第盛况。这一历史现象说明

A.江南各地进士分布均衡 B.经济发展带动文化进步

C.科举制被世家大族垄断 D.经济和政治重心已南移

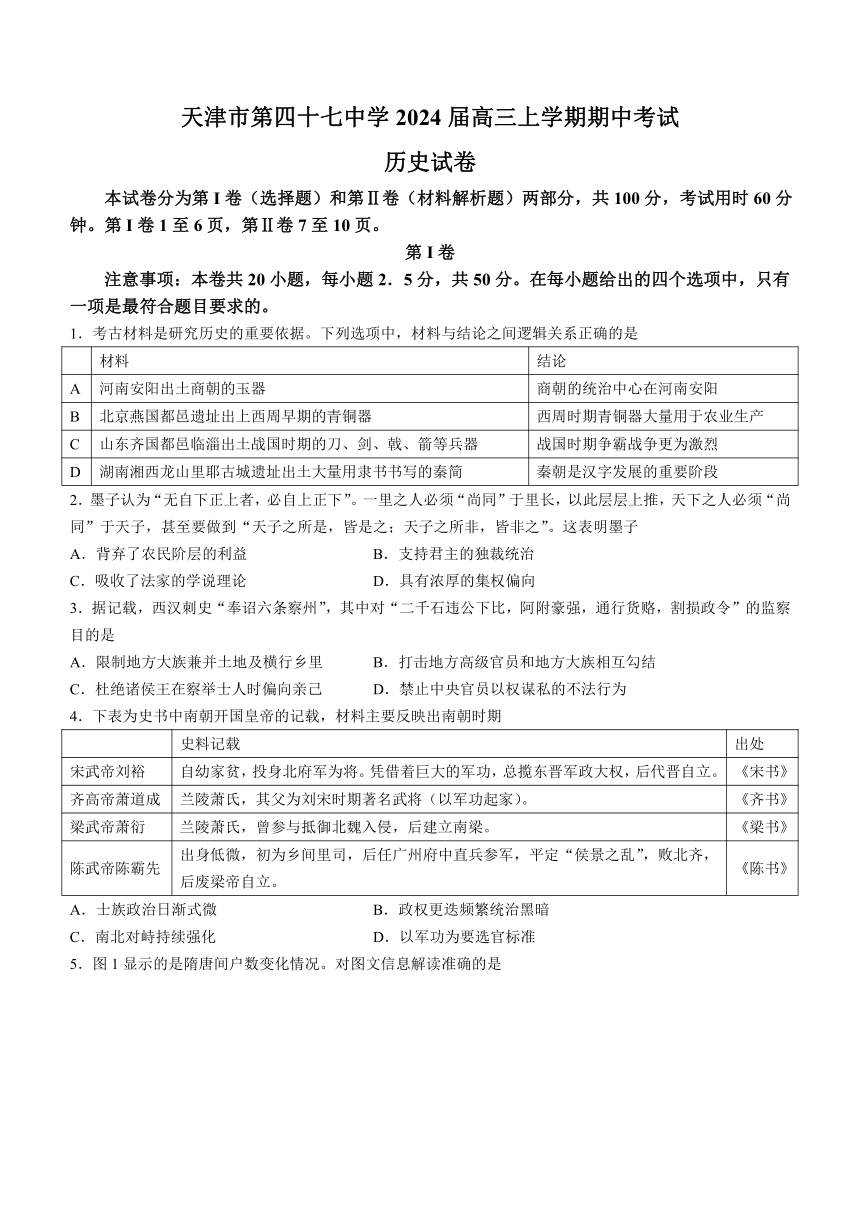

8.图2为近代中国某一历史现象的变化轨迹(图中“数目”为社会关注度)下列描述符合这一现象的是

图2

A.洋务运动中先后出现创办军用和民用工业的热潮

B.列强经济侵华主要方式由商品输出转为资本输出

C.晚清政府通过开展自救运动应对社会思潮的冲击

D.民族工业因政府的优惠政策而得到了迅速地发展

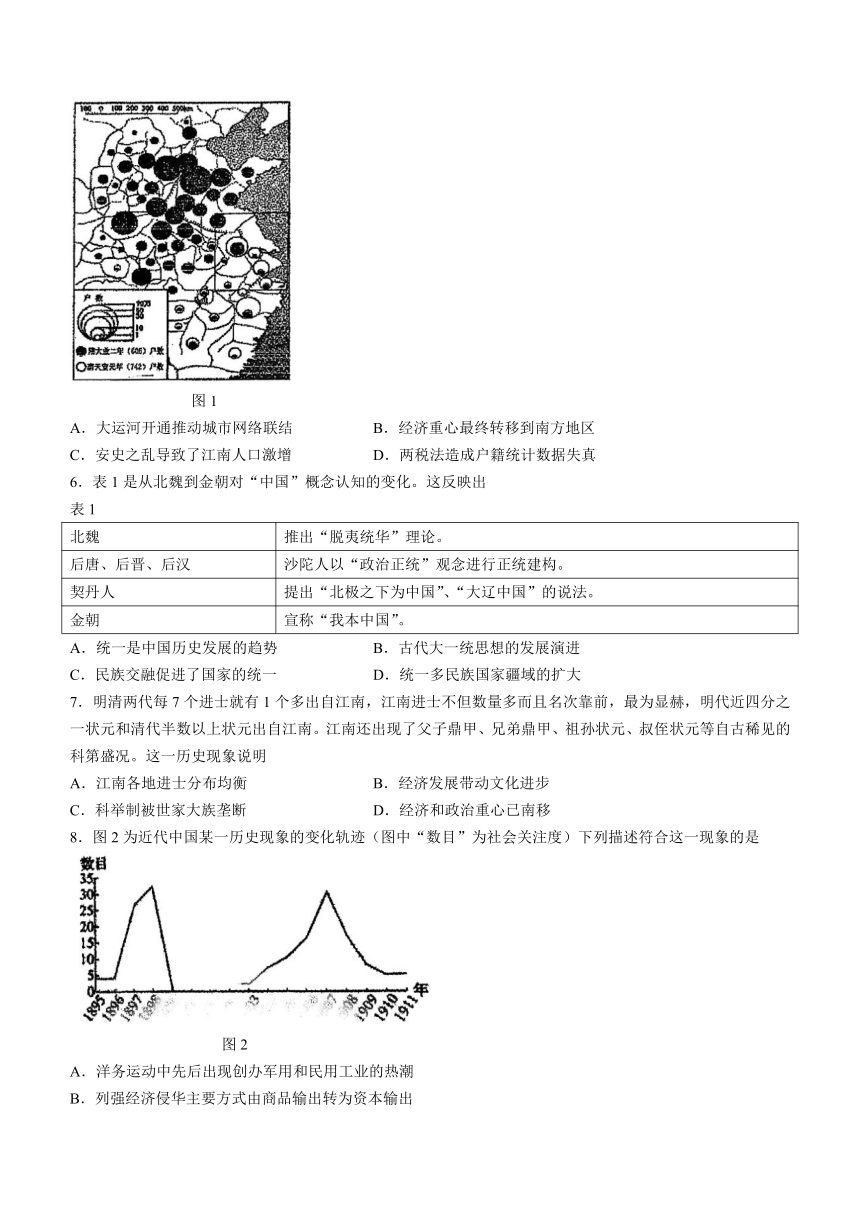

9.下图3漫画选自1911年11月9日出版的《盛京时报》(日本人创办于沈阳),题为《疮痍满目》。该漫画创作的背景是

图3

A.瓜分中国狂潮的兴起 B.清朝黑暗统治彻底结束

C.革命形势的快速发展 D.北洋军阀集团陷入分裂

10.下表是1926年6月至1927年6月,广东、湖南、湖北三省农会会员人数统计的变化情况。对此合理的解释是

省份 1926年6月 1927年6月

广东 647766人 700000人

湖南 38150人 4517140人

湖北 4120人 2502600人

A.农民成为了北伐战争的骨干力量 B.反帝运动与反封建斗争日益结合

C.片冈山革命道路已经得到广泛认同 D.国民革命运动助推农民运动发展

11.下表反映的是中国共产党在不同时期实行的土地政策内容。据此可知,中国共产党的土地政策

时间 内容

1927—1937 打土豪、分田地,废除封建剥削和债务

1942—1946 地主减租减息,农民交租交息

1947—1949 实行耕者有其田的土地制度,按农村人口平均分配土地

1950—1952 废除封建剥削的土地所有制,实行农民阶级的土地所有制

①随着革命主要任务变化而改变 ③始终将阶级矛盾置于首要地位

③贯彻了新民主主义革命的方针 ④关心广大穷苦农民的切身利益

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.1933-1986年,伪满重刊《消实录》,日本指派专人对《清实录》逐卷检查,将有碍日本的相关内容进行“挖改”,如将“倭”字改成“口”字,将有关甲午中日战争的记载大段删除。日本侵略者上述行径的目的是

A.打破东亚传统宗藩秩序 B.淡化中国人的民族意识

C.消解隔阖实现东亚共荣 D.推动伪满洲国史学发展

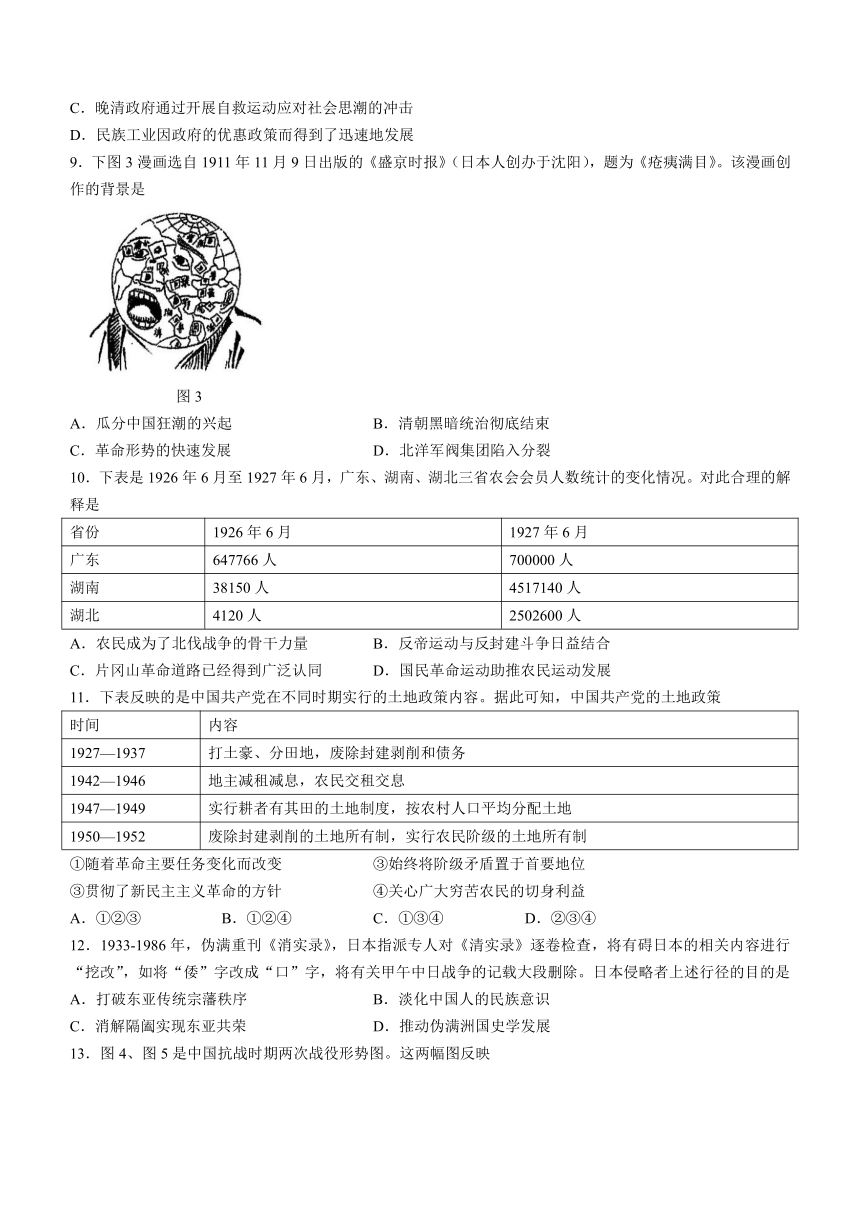

13.图4、图5是中国抗战时期两次战役形势图。这两幅图反映

图4 图5

A.局部抗战向全民族抗战的转变 B.抗日民族统一战线的逐步建立

C.抗战的主战场发生了明显变化 D.抗战由战略防御转向战略反攻

14.下图6所示证件的文字是:“兹有顾福初升依章于1955年9月6日报名入社,共投股72分3厘3毫折合6股7分,特发给此股单为证。”对此证所反映的历史事件说法正确的是

图6

A.实现了生产资料的公有制 B.农民获得了土地的所有权

C.严重挫伤农民生产积极性 D.农民获得土地经营自主权

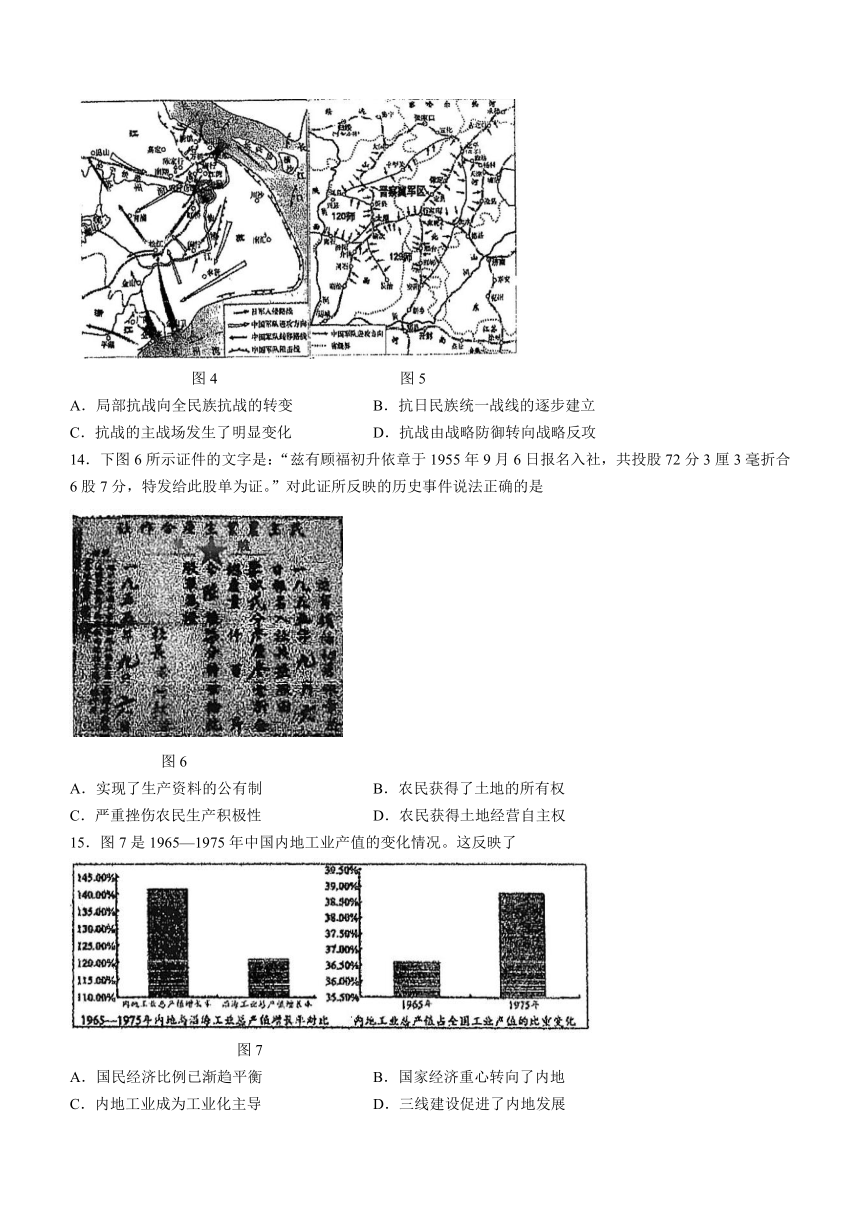

15.图7是1965—1975年中国内地工业产值的变化情况。这反映了

图7

A.国民经济比例已渐趋平衡 B.国家经济重心转向了内地

C.内地工业成为工业化主导 D.三线建设促进了内地发展

16.1979年至1990年,华北制药厂开展企业转轨变型,实行经营承包,加强先进技术和设备的引进,并逐步开展跨地区、跨行业的横向经济联合。至1990年,产品品种累计增加到98种,抗生素总产量较1978年增加54%,有紧密型联营企业25家。华北制药厂的发展

A.健全了社会主义市场经济体制 B.助推了区域经济结构的优化

C.得益于企业经营自主权的扩大 D.加快了中医药业的开放步伐

17.在古希腊的政治结构中,公民是城邦的根本,强调其对自己“属于城邦”的政治角色的认同。而罗马人则强调对个人权利的保障,国家对公民必须提供保护和服务,而不是对政治生活的参与,更不是对城邦公共权力的掌控。这一状况

A.源于经济发展和政治体制的差异 B.体现古希腊民主政治有局限性

C.说明古罗马政治体制更趋于成熟 D.反映古希腊民众权利受政治制约

18.某校史学社开展了“多样的文明,多样的世界”主题活动,他们寻找到了各个文明对应的代表性成果,这些成果与地图中的①②③④标示对应正确的是

A.《吉尔伽美什》、人首飞牛石雕、《天方夜谭》、四吠陀

B.卡尔纳克神庙、《汉谟拉比法典》、“悬诗”、桑奇大塔

C.那尔迈调色板、象形文字、印章文字、《罗摩衍那》

D.莎草纸、楔形文字、《医典》、吴哥窟

19.奥斯曼苏丹穆罕默德二世在率军攻克君士坦丁堡后,采用罗马皇帝的头衔;保留了君士坦丁堡东正教会;采用东罗马的宫廷仪式与行政制度;效仿东罗马皇帝,发行带自己头像的金属货币,重用原东罗马贵族等。这些做法

A.旨在巩固奥斯曼帝国的统治 B.说明奥斯曼帝国崇尚武力扩张

C.意在以罗马帝国继承者自居 D.反映出罗马皇帝是各国的偶像

20.据中世纪欧洲庄园法庭案卷记载,庄园内“所有佃户都有义务把他们的谷物送到磨坊去,如果确认某个佃户未履行到领主磨坊磨谷的义务,在法庭尚未作出判决以前,他要交6便士;如果此事已经诉诸判决,他就要交12便士”。这反映了当时

A.庄园法庭严格执行司法程序 B.佃户权利无法得到法律保障

C.庄园磨坊以服务农民为宗旨 D.农民经济生活受到严格控制

第Ⅱ卷

材料解析题(21题20分,22题18分,23题12分,共50分)

21.(20分)阅读以下材料,回答问题。

材料一

郭嵩焘是中国最早的外交使节,他记载的日记起自1855年,止于1891年郭去世前一日,中间缺三段,约39个月,首尾37年。记载当时内政外交、社会状况和学术艺文等情况,以下是日记整理内容:

光绪三年正月初四日(1877年2月16日)。日记中郭嵩焘认为英国民风淳朴,知礼有节,即便比照中国士大夫们的“华夷”标准,英国人也不再是什么“夷狄”蛮人。在之后的日记中,郭嵩焘经常用诸如“厚”“平”之类的褒扬词语来表达对英国社会的好感。

光绪三年五月初十日(1877年6月20日)。赴茶会,并进行参观,对于英国工业所取得的成就,他得出如下结论:“此邦格致之学,无奇不备,可以弥天地之憾矣”。

光绪三年十二月十八日(1878年1月20日)。郭嵩燕等人谈论西方制度,认为西洋“君德”“相业”是中国自古及今从未所闻,而其国政开明、官吏选贤择能、议院服争无隐、政事一乘民意,是“积之久而亦习为风俗”的结果。据此而感悟:“西洋一隅为天地之精英所聚,良有由然也。”中国制度在郭嵩焘心目中,已无复与西洋相较,惟寄望于中国风俗或可随之而变。

——据《郭嵩焘日记》

(1)提取材料信息,说明上述材料对研究中国近代历史有哪些史料价值。(6分)

材料二

多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。相对于双边外交,多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督。参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇。新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中属的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为多边外交的积极倡议国和主持国。

——摘编自陈玲《建国初期多边外交的实践及分析》;王明进《中国对多边外交的认识及参与》

(2)根据材料二,概括多边外交的特点。(4分)举例说明新中国初期多边外交取得的成就并结合所学分析新中国初期外交的影响。(6分)

(3)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪70年代末以后“中国的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来”的背景。(4分)

22.(18分)阅读以下材料,回答问题。

以“陆地之间”的海而著称的地中海被冠以多种称呼,它反映了人们对地中海历史的不同理解。

堕落的海

“在这千年之中,人类的意识处于梦寐或半睡醒状态”,有史家认为这一时期是“黑暗的时代”,地中海成为“堕落的海”。

材料一

“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。公元600年的欧洲和公元1000年或1400年的欧洲有着截然不同的景象。”

——朱迪斯·本内特《欧洲中世纪史》

材料二

A B C D

(1)结合上述两则材料,联系史实谈谈你对“堕落的海”的认识。(6分)

贸易的海

古希腊和古罗马人都知道遥远的东方有一个“丝国”(古罗马称中国为“赛里斯”,意思是产丝的地方),并且对丝的生产进行了种种猜测和想象。

材料三

赛里斯人以他们森林里所产的羊毛而名震遐迩。他们向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛,再由他们的妻室来完成纺线和织布。……罗马的贵妇人们才能够穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中。

——老普林尼《自然史》(作者为1世纪博物学家)

材料四

赛里斯人用作制作衣装的那些丝线,并不是从树皮中提取的,而是另有其他来源。在他们国内生存有一种小动物……与树上织网的蜘蛛相似。赛里斯人制造了于冬夏咸宜的小笼来饲养这些动物。这些动物作出一种缠绕在它们的足上的细丝。

——包撒尼雅斯《希腊志》(作者为2世纪学者)

(2)材料中两位作者对丝绸来源的认识有何不同 推测两位作者认识不同的主要原因。(6分)

结语

“地中海是世界历史的中心。……地中海是世界的心脏,中圈、印度没有分事海洋所赋予的文明而被合理排除于世界之外。”

——黑格尔《历史哲学》

(3)结合以上材料与所学知识,谈谈你对照格尔观点的认识。(6分)

23.(12分)阅读材料,回答问题。

新中国城市

材料 城市是新中国发展的一个缩影,城市发展的轨迹与国家政策息息相关。下图是当今中国部分城市分布示意图。

观察上图中的城市,以国家某一政策为主题,选取一组城市,并简要说明该主题。(要求:主题明确,史论结合,论述清晰。)

天津市第四十七中学2024届高三上学期期中考试

历史试卷答案

一、单项选择题

1—5 DDBAA 6—10 BBCCD 11—15 CBCAD 16—20 CABAD

二、材料解析题

21.(20分)

(1)

1)材料是一个驻外大使的出行日记,是中国最早的外交使节,作为中国近代化亲历者,其工作笔记是研究19世末中国近代社会转型/发展过程的重要一手史料。

2)材料中郭嵩焘参观英国工业成就,提到“此邦格致之学,无奇不备,可以弥天地之憾矣”,有益于研究当时的洋务运动(思想)。

3)材料中郭嵩焘跳脱出“华夷之辨”的旧式思想,逐渐接受现代国家理念,有益于研究近代中国外交观念的转变。

4)材料中郭嵩焘主张在中国学习西方先进制度,有益于研究近代中国思想解放潮流或发展。

5)但本文献资料是个人日记,因此会带有一定主观因素,在历史研究过程中使用时应当斟酌使用。(任意3点6分)

(2)特点:与双边外交相补充;协定具有透明性;多边各国的利益有一致性。(2点4分)成就:参加日内瓦会议,开始步入世界外交舞台;参加万隆会议,加强同亚非各国友好关系。(2分,答出1点即可)

影响:政治:维护了国家安全,保障主权不受侵犯;经济:争取外援,争取和平环境,促进经济发展。国际:促进地区和世界和平。(2点4分)

(3)原因:1978年以后中国实行改革开放;1971年中国恢复了联合国的合法席位;中美关系正常化、中日建交;中国综合国力的不断提升;中国外交政策的不断调整。(2点,4分)

22.(18分)

(1)地中海是“堕落的海”的观点是片面的。(1分)

中世纪前期:封君封臣制度造成西欧长期分裂割据,基督教会控制思想,呈现黑暗与蒙昧的一面。(2分)

中世纪后期:出现城市复兴与自治,市民阶层崛起;王权加强,英法等国形成议会君主制、等级君主制;近代大学兴起,在不断变化中呈现光明的一面。(3分)

(2)材料一认为丝绸源于树木上的白色绒毛:材料二认为丝绸源于小动物的吐丝。(2分)时代不同:占有的材料不同(东西方交往的程度不同);研究者身份、视角的不同(任意2点,共4分)

(3)黑格尔的观点是典型的“欧洲中心论”,是片面的。(1分)

地中海周边诞生了两河、埃及、希腊、罗马等一系列辉煌灿烂的古代文明,在世界历史上产生了深远的影响。(2分)古代印度、中国也创造了灿烂的文明,不应排除在世界之外,(1分)世界文明呈现出多元发展的格局。(2分)

23.(12分)

【示例1】主题:一五计划重工业建设城市:长春、沈阳、西安、北京(2分)

新中国成立之初,虽然经过三年经济建设,但我国国内重工业基础薄弱,国际上面临以美国为首的资本主义国家的军事威胁与经济封锁,我国决定实行一五计划,优先发展重工业。(背景2点4分)一五计划过程中,在长春建立了长春第一汽车制造厂;在沈阳建立了沈阳第一机床厂和沈阳飞机制造厂;在西安建立了西安第二发电厂;在北京建立了北京电子管厂。(史实2点4分)

一五计划的提前完成,让我国开始改变工业落后的面貌,人民生活水平得到提高。同时也推动了这些城市的城市化建设与发展。(结论影响2分)

【示例2】主题:对外开放的城市:深圳、珠海、汕头、厦门、天津、连云港、武汉、重庆、珲春、昆明、上海等(2分)

1978年十一届三中全会召开,决定将党和国家的工作中心转移到社会主义现代化建设上来,实行改革开放。(2分)在对外开放上,1980年国家在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;1984年开放包括天津、连云港、上海在内的14个沿海港口城市;随后又开放武汉、重庆等沿江城市,理春等沿边城市,昆明等内陆省会城市;1990年上海浦东的开放是中国进一步对外开放的标志。(3点6分)

通过开放这些城市,我国逐渐形成从沿海到沿江,从沿边到内陆,多层次、多渠道、多种形式的对外开放格局,推动了国家社会主义经济建设,解放了人们的思想。(结论影响2分)

历史试卷

本试卷分为第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(材料解析题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第I卷1至6页,第Ⅱ卷7至10页。

第I卷

注意事项:本卷共20小题,每小题2.5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有

一项是最符合题目要求的。

1.考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是

材料 结论

A 河南安阳出土商朝的玉器 商朝的统治中心在河南安阳

B 北京燕国都邑遗址出上西周早期的青铜器 西周时期青铜器大量用于农业生产

C 山东齐国都邑临淄出土战国时期的刀、剑、戟、箭等兵器 战国时期争霸战争更为激烈

D 湖南湘西龙山里耶古城遗址出土大量用隶书书写的秦简 秦朝是汉字发展的重要阶段

2.墨子认为“无自下正上者,必自上正下”。一里之人必须“尚同”于里长,以此层层上推,天下之人必须“尚同”于天子,甚至要做到“天子之所是,皆是之;天子之所非,皆非之”。这表明墨子

A.背弃了农民阶层的利益 B.支持君主的独裁统治

C.吸收了法家的学说理论 D.具有浓厚的集权偏向

3.据记载,西汉刺史“奉诏六条察州”,其中对“二千石违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损政令”的监察目的是

A.限制地方大族兼并土地及横行乡里 B.打击地方高级官员和地方大族相互勾结

C.杜绝诸侯王在察举士人时偏向亲己 D.禁止中央官员以权谋私的不法行为

4.下表为史书中南朝开国皇帝的记载,材料主要反映出南朝时期

史料记载 出处

宋武帝刘裕 自幼家贫,投身北府军为将。凭借着巨大的军功,总揽东晋军政大权,后代晋自立。 《宋书》

齐高帝萧道成 兰陵萧氏,其父为刘宋时期著名武将(以军功起家)。 《齐书》

梁武帝萧衍 兰陵萧氏,曾参与抵御北魏入侵,后建立南梁。 《梁书》

陈武帝陈霸先 出身低微,初为乡间里司,后任广州府中直兵参军,平定“侯景之乱”,败北齐,后废梁帝自立。 《陈书》

A.士族政治日渐式微 B.政权更迭频繁统治黑暗

C.南北对峙持续强化 D.以军功为要选官标准

5.图1显示的是隋唐间户数变化情况。对图文信息解读准确的是

图1

A.大运河开通推动城市网络联结 B.经济重心最终转移到南方地区

C.安史之乱导致了江南人口激增 D.两税法造成户籍统计数据失真

6.表1是从北魏到金朝对“中国”概念认知的变化。这反映出

表1

北魏 推出“脱夷统华”理论。

后唐、后晋、后汉 沙陀人以“政治正统”观念进行正统建构。

契丹人 提出“北极之下为中国”、“大辽中国”的说法。

金朝 宣称“我本中国”。

A.统一是中国历史发展的趋势 B.古代大一统思想的发展演进

C.民族交融促进了国家的统一 D.统一多民族国家疆域的扩大

7.明清两代每7个进士就有1个多出自江南,江南进士不但数量多而且名次靠前,最为显赫,明代近四分之一状元和清代半数以上状元出自江南。江南还出现了父子鼎甲、兄弟鼎甲、祖孙状元、叔侄状元等自古稀见的科第盛况。这一历史现象说明

A.江南各地进士分布均衡 B.经济发展带动文化进步

C.科举制被世家大族垄断 D.经济和政治重心已南移

8.图2为近代中国某一历史现象的变化轨迹(图中“数目”为社会关注度)下列描述符合这一现象的是

图2

A.洋务运动中先后出现创办军用和民用工业的热潮

B.列强经济侵华主要方式由商品输出转为资本输出

C.晚清政府通过开展自救运动应对社会思潮的冲击

D.民族工业因政府的优惠政策而得到了迅速地发展

9.下图3漫画选自1911年11月9日出版的《盛京时报》(日本人创办于沈阳),题为《疮痍满目》。该漫画创作的背景是

图3

A.瓜分中国狂潮的兴起 B.清朝黑暗统治彻底结束

C.革命形势的快速发展 D.北洋军阀集团陷入分裂

10.下表是1926年6月至1927年6月,广东、湖南、湖北三省农会会员人数统计的变化情况。对此合理的解释是

省份 1926年6月 1927年6月

广东 647766人 700000人

湖南 38150人 4517140人

湖北 4120人 2502600人

A.农民成为了北伐战争的骨干力量 B.反帝运动与反封建斗争日益结合

C.片冈山革命道路已经得到广泛认同 D.国民革命运动助推农民运动发展

11.下表反映的是中国共产党在不同时期实行的土地政策内容。据此可知,中国共产党的土地政策

时间 内容

1927—1937 打土豪、分田地,废除封建剥削和债务

1942—1946 地主减租减息,农民交租交息

1947—1949 实行耕者有其田的土地制度,按农村人口平均分配土地

1950—1952 废除封建剥削的土地所有制,实行农民阶级的土地所有制

①随着革命主要任务变化而改变 ③始终将阶级矛盾置于首要地位

③贯彻了新民主主义革命的方针 ④关心广大穷苦农民的切身利益

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.1933-1986年,伪满重刊《消实录》,日本指派专人对《清实录》逐卷检查,将有碍日本的相关内容进行“挖改”,如将“倭”字改成“口”字,将有关甲午中日战争的记载大段删除。日本侵略者上述行径的目的是

A.打破东亚传统宗藩秩序 B.淡化中国人的民族意识

C.消解隔阖实现东亚共荣 D.推动伪满洲国史学发展

13.图4、图5是中国抗战时期两次战役形势图。这两幅图反映

图4 图5

A.局部抗战向全民族抗战的转变 B.抗日民族统一战线的逐步建立

C.抗战的主战场发生了明显变化 D.抗战由战略防御转向战略反攻

14.下图6所示证件的文字是:“兹有顾福初升依章于1955年9月6日报名入社,共投股72分3厘3毫折合6股7分,特发给此股单为证。”对此证所反映的历史事件说法正确的是

图6

A.实现了生产资料的公有制 B.农民获得了土地的所有权

C.严重挫伤农民生产积极性 D.农民获得土地经营自主权

15.图7是1965—1975年中国内地工业产值的变化情况。这反映了

图7

A.国民经济比例已渐趋平衡 B.国家经济重心转向了内地

C.内地工业成为工业化主导 D.三线建设促进了内地发展

16.1979年至1990年,华北制药厂开展企业转轨变型,实行经营承包,加强先进技术和设备的引进,并逐步开展跨地区、跨行业的横向经济联合。至1990年,产品品种累计增加到98种,抗生素总产量较1978年增加54%,有紧密型联营企业25家。华北制药厂的发展

A.健全了社会主义市场经济体制 B.助推了区域经济结构的优化

C.得益于企业经营自主权的扩大 D.加快了中医药业的开放步伐

17.在古希腊的政治结构中,公民是城邦的根本,强调其对自己“属于城邦”的政治角色的认同。而罗马人则强调对个人权利的保障,国家对公民必须提供保护和服务,而不是对政治生活的参与,更不是对城邦公共权力的掌控。这一状况

A.源于经济发展和政治体制的差异 B.体现古希腊民主政治有局限性

C.说明古罗马政治体制更趋于成熟 D.反映古希腊民众权利受政治制约

18.某校史学社开展了“多样的文明,多样的世界”主题活动,他们寻找到了各个文明对应的代表性成果,这些成果与地图中的①②③④标示对应正确的是

A.《吉尔伽美什》、人首飞牛石雕、《天方夜谭》、四吠陀

B.卡尔纳克神庙、《汉谟拉比法典》、“悬诗”、桑奇大塔

C.那尔迈调色板、象形文字、印章文字、《罗摩衍那》

D.莎草纸、楔形文字、《医典》、吴哥窟

19.奥斯曼苏丹穆罕默德二世在率军攻克君士坦丁堡后,采用罗马皇帝的头衔;保留了君士坦丁堡东正教会;采用东罗马的宫廷仪式与行政制度;效仿东罗马皇帝,发行带自己头像的金属货币,重用原东罗马贵族等。这些做法

A.旨在巩固奥斯曼帝国的统治 B.说明奥斯曼帝国崇尚武力扩张

C.意在以罗马帝国继承者自居 D.反映出罗马皇帝是各国的偶像

20.据中世纪欧洲庄园法庭案卷记载,庄园内“所有佃户都有义务把他们的谷物送到磨坊去,如果确认某个佃户未履行到领主磨坊磨谷的义务,在法庭尚未作出判决以前,他要交6便士;如果此事已经诉诸判决,他就要交12便士”。这反映了当时

A.庄园法庭严格执行司法程序 B.佃户权利无法得到法律保障

C.庄园磨坊以服务农民为宗旨 D.农民经济生活受到严格控制

第Ⅱ卷

材料解析题(21题20分,22题18分,23题12分,共50分)

21.(20分)阅读以下材料,回答问题。

材料一

郭嵩焘是中国最早的外交使节,他记载的日记起自1855年,止于1891年郭去世前一日,中间缺三段,约39个月,首尾37年。记载当时内政外交、社会状况和学术艺文等情况,以下是日记整理内容:

光绪三年正月初四日(1877年2月16日)。日记中郭嵩焘认为英国民风淳朴,知礼有节,即便比照中国士大夫们的“华夷”标准,英国人也不再是什么“夷狄”蛮人。在之后的日记中,郭嵩焘经常用诸如“厚”“平”之类的褒扬词语来表达对英国社会的好感。

光绪三年五月初十日(1877年6月20日)。赴茶会,并进行参观,对于英国工业所取得的成就,他得出如下结论:“此邦格致之学,无奇不备,可以弥天地之憾矣”。

光绪三年十二月十八日(1878年1月20日)。郭嵩燕等人谈论西方制度,认为西洋“君德”“相业”是中国自古及今从未所闻,而其国政开明、官吏选贤择能、议院服争无隐、政事一乘民意,是“积之久而亦习为风俗”的结果。据此而感悟:“西洋一隅为天地之精英所聚,良有由然也。”中国制度在郭嵩焘心目中,已无复与西洋相较,惟寄望于中国风俗或可随之而变。

——据《郭嵩焘日记》

(1)提取材料信息,说明上述材料对研究中国近代历史有哪些史料价值。(6分)

材料二

多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。相对于双边外交,多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督。参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇。新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中属的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为多边外交的积极倡议国和主持国。

——摘编自陈玲《建国初期多边外交的实践及分析》;王明进《中国对多边外交的认识及参与》

(2)根据材料二,概括多边外交的特点。(4分)举例说明新中国初期多边外交取得的成就并结合所学分析新中国初期外交的影响。(6分)

(3)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪70年代末以后“中国的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来”的背景。(4分)

22.(18分)阅读以下材料,回答问题。

以“陆地之间”的海而著称的地中海被冠以多种称呼,它反映了人们对地中海历史的不同理解。

堕落的海

“在这千年之中,人类的意识处于梦寐或半睡醒状态”,有史家认为这一时期是“黑暗的时代”,地中海成为“堕落的海”。

材料一

“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。公元600年的欧洲和公元1000年或1400年的欧洲有着截然不同的景象。”

——朱迪斯·本内特《欧洲中世纪史》

材料二

A B C D

(1)结合上述两则材料,联系史实谈谈你对“堕落的海”的认识。(6分)

贸易的海

古希腊和古罗马人都知道遥远的东方有一个“丝国”(古罗马称中国为“赛里斯”,意思是产丝的地方),并且对丝的生产进行了种种猜测和想象。

材料三

赛里斯人以他们森林里所产的羊毛而名震遐迩。他们向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛,再由他们的妻室来完成纺线和织布。……罗马的贵妇人们才能够穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中。

——老普林尼《自然史》(作者为1世纪博物学家)

材料四

赛里斯人用作制作衣装的那些丝线,并不是从树皮中提取的,而是另有其他来源。在他们国内生存有一种小动物……与树上织网的蜘蛛相似。赛里斯人制造了于冬夏咸宜的小笼来饲养这些动物。这些动物作出一种缠绕在它们的足上的细丝。

——包撒尼雅斯《希腊志》(作者为2世纪学者)

(2)材料中两位作者对丝绸来源的认识有何不同 推测两位作者认识不同的主要原因。(6分)

结语

“地中海是世界历史的中心。……地中海是世界的心脏,中圈、印度没有分事海洋所赋予的文明而被合理排除于世界之外。”

——黑格尔《历史哲学》

(3)结合以上材料与所学知识,谈谈你对照格尔观点的认识。(6分)

23.(12分)阅读材料,回答问题。

新中国城市

材料 城市是新中国发展的一个缩影,城市发展的轨迹与国家政策息息相关。下图是当今中国部分城市分布示意图。

观察上图中的城市,以国家某一政策为主题,选取一组城市,并简要说明该主题。(要求:主题明确,史论结合,论述清晰。)

天津市第四十七中学2024届高三上学期期中考试

历史试卷答案

一、单项选择题

1—5 DDBAA 6—10 BBCCD 11—15 CBCAD 16—20 CABAD

二、材料解析题

21.(20分)

(1)

1)材料是一个驻外大使的出行日记,是中国最早的外交使节,作为中国近代化亲历者,其工作笔记是研究19世末中国近代社会转型/发展过程的重要一手史料。

2)材料中郭嵩焘参观英国工业成就,提到“此邦格致之学,无奇不备,可以弥天地之憾矣”,有益于研究当时的洋务运动(思想)。

3)材料中郭嵩焘跳脱出“华夷之辨”的旧式思想,逐渐接受现代国家理念,有益于研究近代中国外交观念的转变。

4)材料中郭嵩焘主张在中国学习西方先进制度,有益于研究近代中国思想解放潮流或发展。

5)但本文献资料是个人日记,因此会带有一定主观因素,在历史研究过程中使用时应当斟酌使用。(任意3点6分)

(2)特点:与双边外交相补充;协定具有透明性;多边各国的利益有一致性。(2点4分)成就:参加日内瓦会议,开始步入世界外交舞台;参加万隆会议,加强同亚非各国友好关系。(2分,答出1点即可)

影响:政治:维护了国家安全,保障主权不受侵犯;经济:争取外援,争取和平环境,促进经济发展。国际:促进地区和世界和平。(2点4分)

(3)原因:1978年以后中国实行改革开放;1971年中国恢复了联合国的合法席位;中美关系正常化、中日建交;中国综合国力的不断提升;中国外交政策的不断调整。(2点,4分)

22.(18分)

(1)地中海是“堕落的海”的观点是片面的。(1分)

中世纪前期:封君封臣制度造成西欧长期分裂割据,基督教会控制思想,呈现黑暗与蒙昧的一面。(2分)

中世纪后期:出现城市复兴与自治,市民阶层崛起;王权加强,英法等国形成议会君主制、等级君主制;近代大学兴起,在不断变化中呈现光明的一面。(3分)

(2)材料一认为丝绸源于树木上的白色绒毛:材料二认为丝绸源于小动物的吐丝。(2分)时代不同:占有的材料不同(东西方交往的程度不同);研究者身份、视角的不同(任意2点,共4分)

(3)黑格尔的观点是典型的“欧洲中心论”,是片面的。(1分)

地中海周边诞生了两河、埃及、希腊、罗马等一系列辉煌灿烂的古代文明,在世界历史上产生了深远的影响。(2分)古代印度、中国也创造了灿烂的文明,不应排除在世界之外,(1分)世界文明呈现出多元发展的格局。(2分)

23.(12分)

【示例1】主题:一五计划重工业建设城市:长春、沈阳、西安、北京(2分)

新中国成立之初,虽然经过三年经济建设,但我国国内重工业基础薄弱,国际上面临以美国为首的资本主义国家的军事威胁与经济封锁,我国决定实行一五计划,优先发展重工业。(背景2点4分)一五计划过程中,在长春建立了长春第一汽车制造厂;在沈阳建立了沈阳第一机床厂和沈阳飞机制造厂;在西安建立了西安第二发电厂;在北京建立了北京电子管厂。(史实2点4分)

一五计划的提前完成,让我国开始改变工业落后的面貌,人民生活水平得到提高。同时也推动了这些城市的城市化建设与发展。(结论影响2分)

【示例2】主题:对外开放的城市:深圳、珠海、汕头、厦门、天津、连云港、武汉、重庆、珲春、昆明、上海等(2分)

1978年十一届三中全会召开,决定将党和国家的工作中心转移到社会主义现代化建设上来,实行改革开放。(2分)在对外开放上,1980年国家在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;1984年开放包括天津、连云港、上海在内的14个沿海港口城市;随后又开放武汉、重庆等沿江城市,理春等沿边城市,昆明等内陆省会城市;1990年上海浦东的开放是中国进一步对外开放的标志。(3点6分)

通过开放这些城市,我国逐渐形成从沿海到沿江,从沿边到内陆,多层次、多渠道、多种形式的对外开放格局,推动了国家社会主义经济建设,解放了人们的思想。(结论影响2分)

同课章节目录