2.3喀斯特地貌、海岸和冰川地貌 第二课时(共80张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.3喀斯特地貌、海岸和冰川地貌 第二课时(共80张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 281.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-22 17:27:16 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

第二章 第三节

喀斯特、海岸和冰川地貌

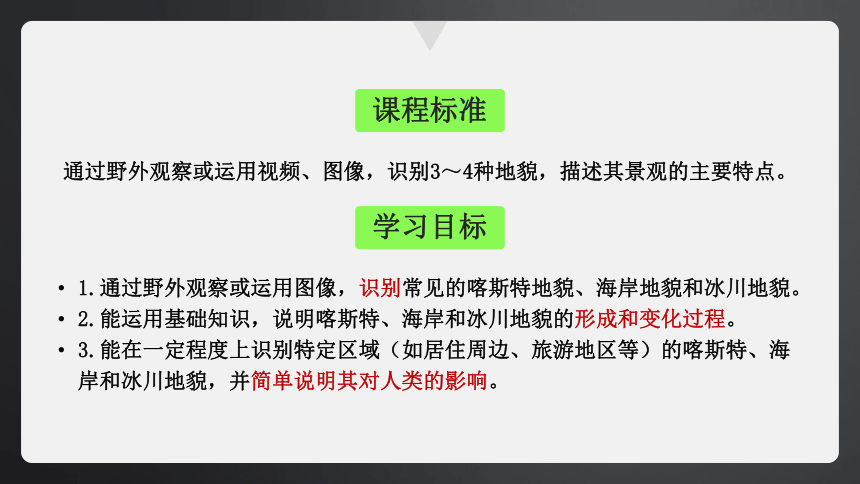

通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

课程标准

1.通过野外观察或运用图像,识别常见的喀斯特地貌、海岸地貌和冰川地貌。

2.能运用基础知识,说明喀斯特、海岸和冰川地貌的形成和变化过程。

3.能在一定程度上识别特定区域(如居住周边、旅游地区等)的喀斯特、海岸和冰川地貌,并简单说明其对人类的影响。

学习目标

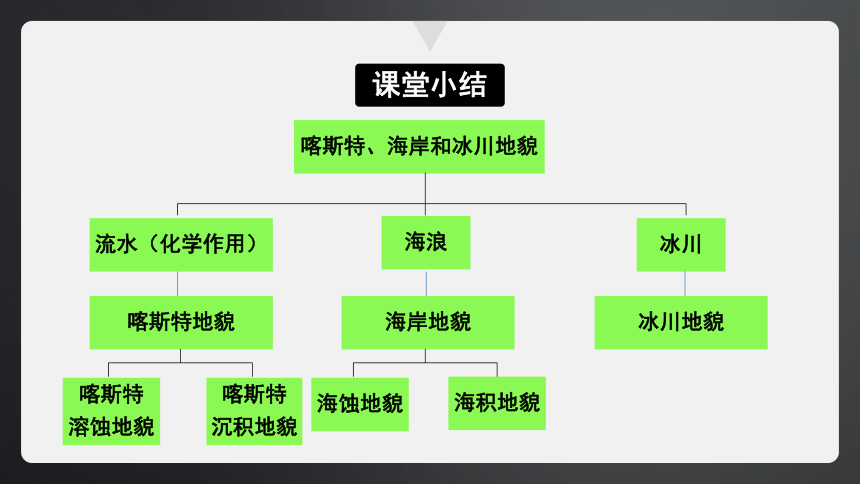

课堂小结

喀斯特、海岸和冰川地貌

流水(化学作用)

海浪

冰川

喀斯特地貌

海岸地貌

冰川地貌

喀斯特

溶蚀地貌

喀斯特

沉积地貌

海蚀地貌

海积地貌

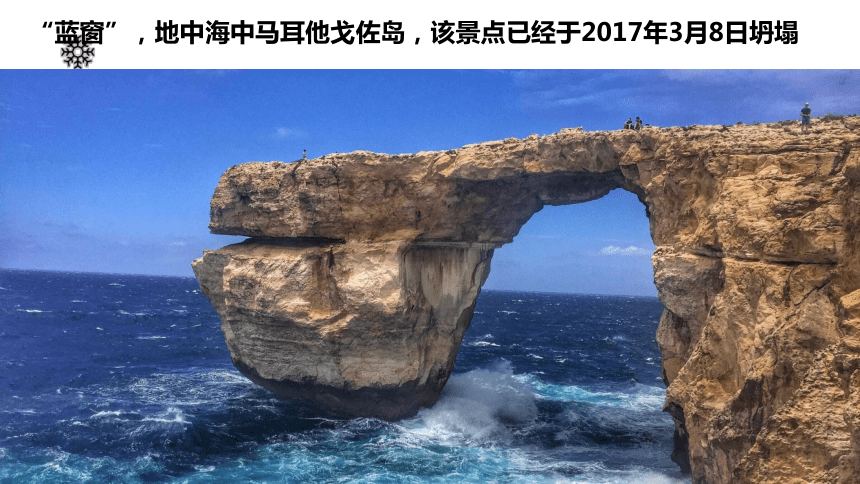

“蓝窗”,地中海中马耳他戈佐岛,该景点已经于2017年3月8日坍塌

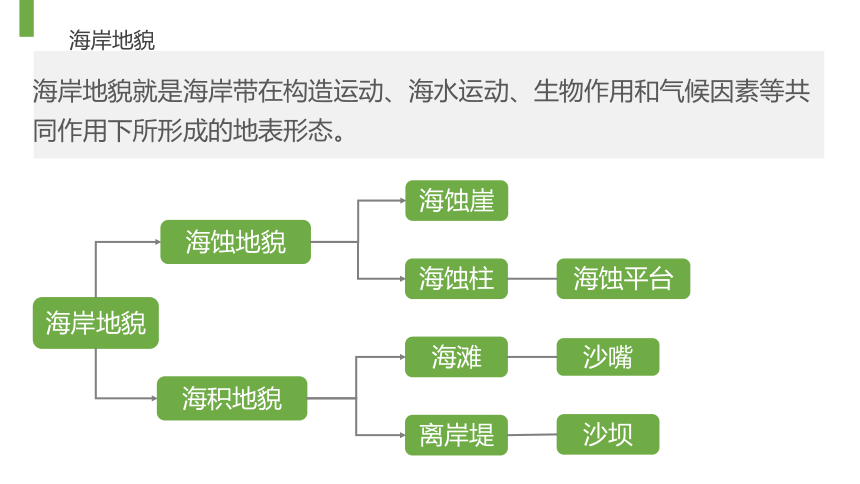

二、海岸地貌

海岸地貌

海岸地貌

海蚀崖

海蚀地貌

海积地貌

海蚀柱

海蚀平台

海滩

沙嘴

离岸堤

沙坝

海岸地貌就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

我国东部临海,海岸线总长度达3.2万多千米,其中大陆海岸线,北起鸭绿江口,南至北仑河口,长达1.8万多千米。

观察四种不同类型的海岸,描述他们的主要特征。

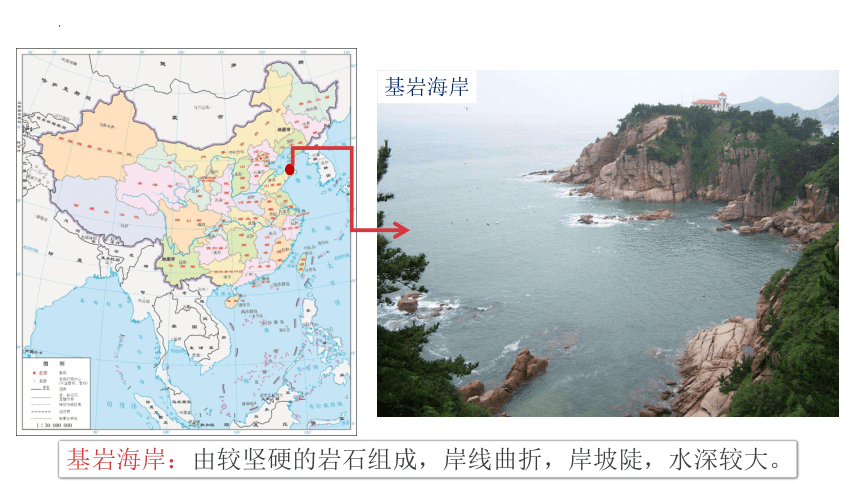

基岩海岸

基岩海岸:由较坚硬的岩石组成,岸线曲折,岸坡陡,水深较大。

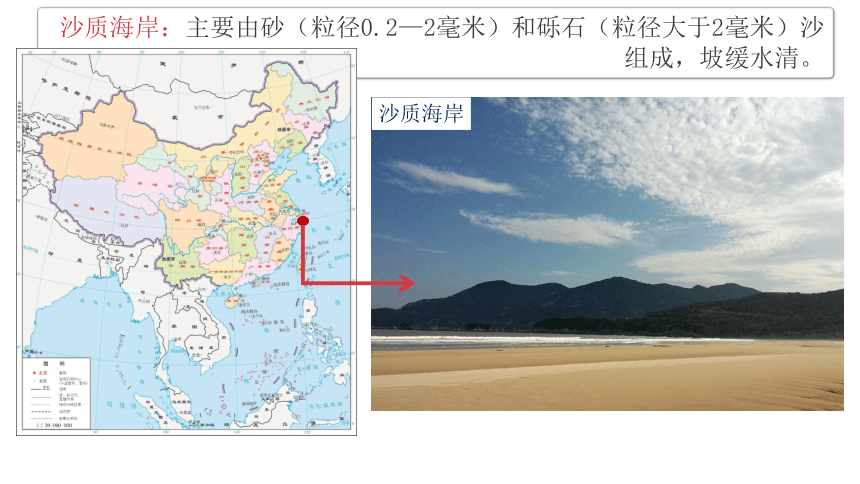

沙质海岸:主要由砂(粒径0.2—2毫米)和砾石(粒径大于2毫米)沙 组成,坡缓水清。

沙质海岸

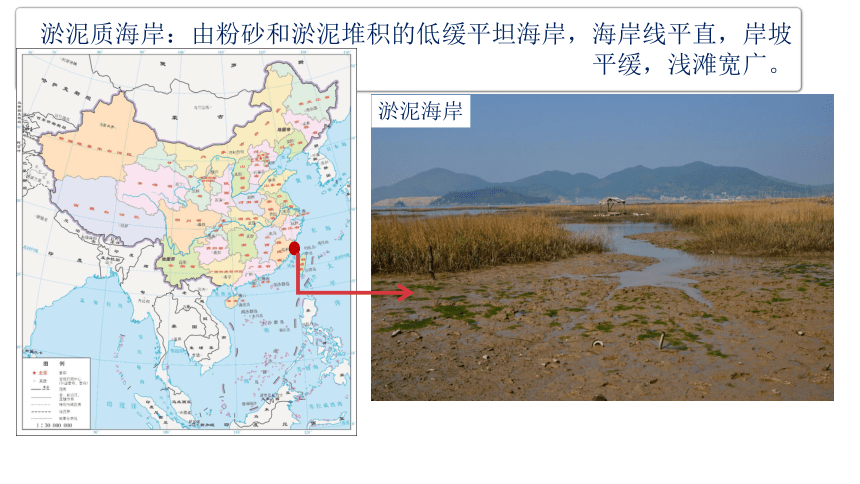

淤泥质海岸:由粉砂和淤泥堆积的低缓平坦海岸,海岸线平直,岸坡平缓,浅滩宽广。

淤泥海岸

红树林海岸

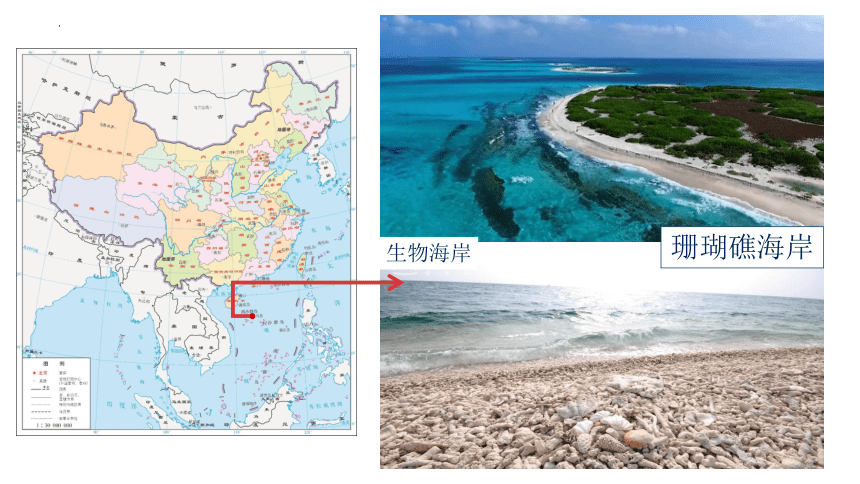

生物海岸

珊瑚礁海岸

生物海岸

生物海岸:由某种生物特别发育而形成的一种特殊海岸空间。生物海岸多分布于低纬度的热带地区,有红树林海岸、珊瑚礁海岸等。红树林海岸也是淤泥质海岸。

海岸带是海洋与陆地互相接触和互相作用的地带

砾石海岸

沙质海岸

淤泥海岸

基岩海岸

基岩海岸较适合用于港口、码头开发,可以发展旅游;

沙质海岸宜开辟海滨浴场,发展旅游,具有巨大的旅游价值;大多数淤泥质海岸土质肥沃,适合进行滩涂养殖,也是候鸟越冬的中转地和能量补给站;

生物海岸宜建立自然保护区,发展旅游业。

一、海岸地貌及其分类

海岸地貌:海岸地貌就是海岸带在构造运动(奠定地貌基础)、海水运动(侵蚀、搬运、沉积等)、生物作用(生物的繁殖和新陈代谢)和气候因素(风化作用的形式和强度各异)等共同作用下所形成的地表形态。

其中以海水动力作用主要表现为海水侵蚀、搬运与海水堆积地貌。

海蚀地貌

波浪作用

波浪的侵蚀作用在基岩海岸(由岩石构成的海岸)较为明显。

据测定,波高6米、波长50米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达15吨左右,最高可达30吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

二、海蚀地貌

在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩坍,形成侵蚀海岸。

海蚀地貌示意图

1.观察不同类型的海蚀地貌。

2.描述它们的特点。

3.分析它们的形成原因。

海蚀地貌主要是在海浪的侵蚀作用下形成的,在基岩海岸最明显。

海岸侵蚀地貌

海蚀崖:海水不断冲击岸边基岩,掏空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖。

海蚀平台:在波浪作用下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台。

海蚀穴(洞)、海蚀拱桥、海蚀柱

推理图中海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱的形成过程。

由于组成海岸的不同岩石的岩性有差异,海浪对海岸的侵蚀程度有不同(侵蚀是不规则且非均匀的)。

海水的冲刷首先能够严重侵蚀岩石,使其产生孔洞,即海蚀穴;

海水继续侵蚀,贯通洞穴,就形成海蚀拱桥;

海浪进一步侵蚀,拱桥顶部岩石塌陷,形成与海岸分离的岩石柱,为海蚀柱。

海蚀地貌发育过程

海蚀平台

海蚀柱

海蚀拱桥

海蚀穴

海蚀崖

非洲好望角

山东半岛

6.岬角:

是指向海岸带凸出在海洋中的陡峭、狭窄的夹角,常见于半岛的前端。

海积地貌:泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积形成的,包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海滩

海滩

沙嘴

离岸堤

河流

沿岸流

指出图中的海积地貌,描述它们的形态特点。

活动

Activity

海滩

Beach

海滩是指由海水搬运积聚的沉积物沙或石砾,堆积而形成的岸,海滩可分为砾石滩(卵石滩)、粗砂滩和细砂滩。

海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌

有的海滩地势平坦,滩面广阔。

01

菲律宾白色沙滩

印尼粉红色沙滩

夏威夷群岛的绿色沙滩

冰岛黑色沙滩

美国加州紫色沙滩

马耳他橙色沙滩

夏威夷红色沙滩

彩色沙滩

海滩是指由海水搬运的沉积物堆积而形成的岸,可分为

砾滩

沙滩

泥滩

思考:

沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,为什么?

当沉积物来自悬崖或附近的沿岸山脉时,海滩主要由这些岩石矿物颗粒组成,粒度相对较粗,多为砾石。

当沉积物主要来自河流远距离搬运时,海滩的沉积物质较细(是因为只有颗粒较小的粉沙与黏土粒级的沉积物才容易输运入海)。

沙质海岸滩肩常由干燥的沙子组成,是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

思考:

沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,为什么?

三、海岸堆积地貌

海滩、沙嘴、离岸堤属于海积地貌,

离岸堤是海浪挟带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷得一道屏障。

沙嘴指从陆地突入水中的状似尾巴的狭长沙滩;

水下沙坝:

大致与岸线平行的长条形水下堆积体,露出海面时形成离岸堤,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。

(3)如果人工挖沙破坏水下沙坝,可能会造成哪些不利后果?

人工挖沙破坏水下沙坝,会加剧海浪对海岸带的侵蚀与破坏作用,造成海岸带基础设施的毁损及海水倒灌现象,还会加剧风暴潮、海啸等海洋灾害对海岸带的破坏程度。

潟湖

潟湖:

是海岸地带由离岸堤或沙嘴与外海懒开的平静的浅海水域。

多呈狭长带状,延伸方向大致平行于海岸。

由于潟湖地处海陆相交的特殊地带,受河流和海洋的共同影响,其水文特征和沉积作用都具有特殊性。涨潮时带入潟湖的泥沙,在潮汐通道口内侧形成潮汐三角洲。

连岛沙洲

海滩

沙嘴

沙坝

潟湖

离岸堤

沿岸流

三、海岸地貌

类型 形态 原因

海蚀地貌 波浪侵蚀

海积地貌 波浪沉积

海滩(砾滩、沙滩、泥滩)

沙嘴、离岸堤、潟湖、沙坝、连岛沙洲

海蚀柱、海蚀崖、海蚀穴、海蚀平台

课堂总结

(1)推测在波浪的不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现哪些海蚀地貌?

海蚀穴(洞)、海蚀拱桥、海蚀柱,海岬也有可能被侵蚀后坍塌,消失不见,海岸线变得平直。

【材料】岬角,又称“地角”,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角,常见于半岛的前端,如我国山东半岛的成山角、南非开普敦的好望角。右图为好望角。

2017年3月8日,由于连日来的大风引起巨浪冲刷,马耳他著名景点“蓝窗”坍塌。

哈丰角

(51°24′E,10°27′N)

厄加勒斯角

(20°02′E,34°51′S)

本赛卡角(9°50′E,37°21′N)

佛得角(17°33′W,14°45′N)

20°E

0 °

甲大洲大陆最东端为哈丰角(51°24’E,10°27’N),

最西端为佛得角(17°33′W,14°45′N)

最北端为本赛卡角(9°50′E,37°21′N)

最南端为厄加勒斯角(20°02′E,34°51′S)。

杰日尼奥夫角(169°40′W,66°05′N)

巴巴角( 26°03′E、39°27′N)

皮艾角

(103°30′E,1°17′N)

切柳斯金角(104°18′E,77°43′N)

0°

30°N

60°N

45°E

135°E

乙大洲大陆最东端为杰日尼奥夫角(169°40′W,66°05′N) ,最西端为巴巴角(26°03′E,39°27′N),

最北端为切柳斯金角(104°18′E,77°43′N),最南端为皮艾角(103°30′E,1°17′N).

加伊纳斯角(71°40′W,12°28′N)

弗罗厄德角

(71°18′ W ,53°54′ S )

布朗库角

(34°46′W、7°09′S)

帕里尼亚斯角( 81°20′W、4°41′S)

60°W

15°S

丙大洲大陆最东端为布朗库角(34°46′W,7°09′S),

最西端为帕里尼亚斯角(81°20′W、4°41′S),

最北端为加伊纳斯角(71°40′W,12°28′N),

最南端为弗罗厄德角(71°18′ W ,53°54′ S ).

三、冰川地貌

冰川地貌

冰川侵蚀地貌

冰斗

U 形谷

角峰

刃脊

冰川堆积地貌

冰碛物

冰碛丘陵

冰碛湖

冰川地貌:冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌

冰川地貌分类

山岳冰川

大陆冰川

山岳冰川是发育在高山上的冰川,

主要分布在中低纬度高海拔地区

大陆冰川发育于两极地区(如南极洲、格陵兰岛),它面积大,冰层厚。

冰川是指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

按冰川的形态和规模,主要分为大陆冰川和山岳冰川。

冰川与分类

猜测:现代冰川主要分布于哪些地区?

——两极地区和中低纬度高山地区!

1.中国冰川主要分布在何处?

2.新疆冰川按照冰川的形态和规模,属于何种

冰川类型?

高海拔地区

山岳冰川

一、冰川分布

大陆冰川

大陆冰川

冰川地貌——冰川作用

P66阅读:冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块“连根拔起”。运动的冰川可将大小混杂的砾石“带走”,搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川“漂移”的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

二、冰川作用

冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

冰川擦痕

冰川的侵蚀作用

冰川体积、质量巨大、且呈固态、对地表的侵蚀破坏能力极强。

冰川侵蚀是指由冰川运动对地表土石体造成机械破坏的一系列作用,分为刨蚀作用和磨蚀作用。

冰川侵蚀地貌

视频探究

Video exploration

视频中共提及到哪些冰川地貌?

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

冰川侵蚀地貌

角峰:金字塔形的

尖峰,周围有冰斗发育

冰斗:山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较平缓。

刃脊:山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大,或两侧山谷冰川的谷坡后退,相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状。

冰川槽谷:冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如U字。

冰川地貌

冰川

侵蚀

地貌

冰川

沉积

地貌

冰斗

角峰

刃脊

峡湾

冰碛丘陵

冰碛湖

冰川地貌及其景观特点

外形如围椅状

金字塔形尖峰

刀刃状的山脊

轮廓曲折,岸壁陡峭

波状起伏

冰碛丘陵之间

洼地积水成湖

总结

三、冰川地貌——侵蚀地貌

1.冰斗

Ice fight

冰斗:山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较为平缓。

形成过程:冰川在山坡上不断刨蚀,形成围椅状的洼地,是为冰斗。

Karst, coastal and glacial landforms

冰斗壁

2.角峰

Angular peak

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

角峰:金字塔形的尖峰,周围有冰斗发育,孤立而尖锐。

形成过程:各个方向的冰斗向山体溯源侵蚀,冰斗后壁不断后退,山峰越来越陡峭,山脊也变成了刀刃状,这便是角峰和刃脊。

3.刃脊

Blade ridge

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

刃脊:山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大,或两侧山谷冰川的谷坡后退,相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状。

形成过程:各个方向的冰斗向山体溯源侵蚀,冰斗后壁不断后退,山峰越来越陡峭,山脊也变成了刀刃状,这便是角峰和刃脊。

4.冰川槽谷(U型谷)

Glacial trough (U-shaped Valley)

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

形态:冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如U字。

形成过程:当巨大的冰流贯穿山麓,会塑造出开阔的冰川谷,因其横剖面呈U字形得名U形谷。

5.冰蚀湖

Glacial lake

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

冰川在重力作用下沿谷地向下移动时,往往夹带巨大的破碎的岩石前进,它可以磨蚀地表成为凹地(如冰斗等),积水后形成湖泊,称为冰蚀湖。如北美五大湖。

世界上有80%的峡湾分布在欧洲,而欧洲的大部分峡湾分布在北欧,也有少部分在新西兰、智利等国。最典型的分布在斯堪迪纳维亚半岛上的挪威。

挪威 · 峡湾风光

拓展1:峡湾

思考:你能简要描述峡湾的形成过程吗?

随着冰川消融,海平面上升,海水倒灌形成峡湾。

冰川占据已有的河谷或山谷,受重力作用沿谷地向下运动,并对底床和谷壁不断地进行侵蚀,形成U型谷。

冰川发育初期:

冰川发育后期:

使河谷加宽加深

a. 冰期时,冰川沿河谷向下移动

b. 冰川消融后,山谷变成了U形

c. 海水侵入,形成峡湾

拓展1:峡湾

请根据峡湾地貌的成因推测其分布特点。

峡湾是冰川与海洋共同作用的结果。

纬度越高,峡湾风光分布相对频率较高,因为高纬度地区气温常年较低,在冰川时期受到的影响更大。

所以峡湾一般分布在高纬度沿海地区,如斯堪的纳维亚半岛西部、美国阿拉斯加沿海、新西兰南岛西南部、南美洲南端等。

四、冰碛地貌

(2)冰川堆积地貌:冰川运动中或者消退后的冰碛物堆积形成的地貌。

冰川沉积的物质称为冰碛物,

在冰川侵蚀山体的过程中,大量碎屑随冰川流动,碎屑在冰流两侧聚集形成侧碛(qì)垄,在冰川末端聚集形成终碛垄。

典型的冰川沉积地貌有冰碛湖、冰碛平原。

四、冰碛地貌

冰碛湖

Moraine hill

新疆喀纳斯湖

冰碛湖

1.冰碛湖

Glacial lake

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

冰川消融时,终碛物堵塞河道或冰川谷形成湖盆,积水成湖。新疆博格达峰北坡的天池,即为第四纪冰川消退形成冰碛堤堵塞冰川谷而成。

北美五大湖—冰蚀湖

日内瓦湖—冰碛湖

【概念辨析】冰碛湖与冰蚀湖

同:两者都是冰川地貌。

异:冰蚀湖是冰川侵蚀地表形成洼地,后积水形成。

地区:高山或高纬地区。

冰碛湖是冰川溶化后,冰川携带的物质堆积后,在低洼处积水形成的。

地区:大陆冰川和受过冰川作用的地区。

2.冰碛丘陵

Moraine hill

冰川消融时,将所携带的物质尘落在底碛之上,构成低矮、坡缓、波状起伏的丘陵。

冰碛丘陵:波德平原的波状起伏

冰碛平原:东欧平原

颗粒混杂,肥力差

与流水沉积物相比,说出冰川沉积物的特征。

冰川沉积物大小不一(分选性差),磨圆度差。

冰碛物大小颗粒混杂,没有分选性;

棱角分明,磨圆度差。

四、冰碛地貌

冰碛物

河流沉积物

大小混杂

分选性差

棱角分明

颗粒大先沉积,颗粒小后沉积

具有明细的分选性

磨圆度好

类型 特点或典例

冰川作用

冰川侵蚀地貌

冰川沉积地貌

侵蚀作用:力量巨大,刨蚀、磨蚀

堆积作用:堆积物分选性、磨圆度差

角峰、刃脊、冰斗、U形谷、峡湾、冰蚀湖

冰碛湖、冰碛平原

课堂小结

冰川遗迹

积石山县有大量的古冰川遗迹。站在积石县城,向西南望去,可以发现积石山山巅末次冰期形成的冰斗。吹麻滩河谷就是典型的冰川U型谷。“石海”是距县城3公里、位于积石山县民俗村西南侧的一处风景区,这里“一川碎石大如斗”。这里的很多石头“棱角分明”, 磨圆性差,石头有一到两个磨光面,上面有明显的小沟槽、凹面等擦痕。其实,所谓“石海”就是冰川漂砾。

鲁班石

石海

探究二

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

项目 U形谷 V形谷

形态 谷地直且加深、加宽,谷壁陡,谷底平,横剖面为“U”字形。 呈现“上宽下窄”的“V”字形

原因 冰川的侵蚀作用, 流水对河岸的冲刷侵蚀而形成。

U形谷

U形谷谷地一般较V平直而宽广,两壁陡立;V形谷两壁较陡峭,谷地狭窄

2.冰川侵蚀形成的U形谷和河流侵蚀形成的U形谷的形态、位置一样吗?

与河流作用形成的U形谷相比,冰川形成的U形谷搬运能力比较强,但距离相对比较短,碎石岩屑磨圆度差。U形谷谷壁上,常因冰川作用而形成磨光面。

河流U形谷一般位于河流中上游、地形平坦地区,地转偏向力导致河流的侧蚀、堆积作用较明显,进而呈U形。

第二章 第三节

喀斯特、海岸和冰川地貌

通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

课程标准

1.通过野外观察或运用图像,识别常见的喀斯特地貌、海岸地貌和冰川地貌。

2.能运用基础知识,说明喀斯特、海岸和冰川地貌的形成和变化过程。

3.能在一定程度上识别特定区域(如居住周边、旅游地区等)的喀斯特、海岸和冰川地貌,并简单说明其对人类的影响。

学习目标

课堂小结

喀斯特、海岸和冰川地貌

流水(化学作用)

海浪

冰川

喀斯特地貌

海岸地貌

冰川地貌

喀斯特

溶蚀地貌

喀斯特

沉积地貌

海蚀地貌

海积地貌

“蓝窗”,地中海中马耳他戈佐岛,该景点已经于2017年3月8日坍塌

二、海岸地貌

海岸地貌

海岸地貌

海蚀崖

海蚀地貌

海积地貌

海蚀柱

海蚀平台

海滩

沙嘴

离岸堤

沙坝

海岸地貌就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

我国东部临海,海岸线总长度达3.2万多千米,其中大陆海岸线,北起鸭绿江口,南至北仑河口,长达1.8万多千米。

观察四种不同类型的海岸,描述他们的主要特征。

基岩海岸

基岩海岸:由较坚硬的岩石组成,岸线曲折,岸坡陡,水深较大。

沙质海岸:主要由砂(粒径0.2—2毫米)和砾石(粒径大于2毫米)沙 组成,坡缓水清。

沙质海岸

淤泥质海岸:由粉砂和淤泥堆积的低缓平坦海岸,海岸线平直,岸坡平缓,浅滩宽广。

淤泥海岸

红树林海岸

生物海岸

珊瑚礁海岸

生物海岸

生物海岸:由某种生物特别发育而形成的一种特殊海岸空间。生物海岸多分布于低纬度的热带地区,有红树林海岸、珊瑚礁海岸等。红树林海岸也是淤泥质海岸。

海岸带是海洋与陆地互相接触和互相作用的地带

砾石海岸

沙质海岸

淤泥海岸

基岩海岸

基岩海岸较适合用于港口、码头开发,可以发展旅游;

沙质海岸宜开辟海滨浴场,发展旅游,具有巨大的旅游价值;大多数淤泥质海岸土质肥沃,适合进行滩涂养殖,也是候鸟越冬的中转地和能量补给站;

生物海岸宜建立自然保护区,发展旅游业。

一、海岸地貌及其分类

海岸地貌:海岸地貌就是海岸带在构造运动(奠定地貌基础)、海水运动(侵蚀、搬运、沉积等)、生物作用(生物的繁殖和新陈代谢)和气候因素(风化作用的形式和强度各异)等共同作用下所形成的地表形态。

其中以海水动力作用主要表现为海水侵蚀、搬运与海水堆积地貌。

海蚀地貌

波浪作用

波浪的侵蚀作用在基岩海岸(由岩石构成的海岸)较为明显。

据测定,波高6米、波长50米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达15吨左右,最高可达30吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

二、海蚀地貌

在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩坍,形成侵蚀海岸。

海蚀地貌示意图

1.观察不同类型的海蚀地貌。

2.描述它们的特点。

3.分析它们的形成原因。

海蚀地貌主要是在海浪的侵蚀作用下形成的,在基岩海岸最明显。

海岸侵蚀地貌

海蚀崖:海水不断冲击岸边基岩,掏空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖。

海蚀平台:在波浪作用下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台。

海蚀穴(洞)、海蚀拱桥、海蚀柱

推理图中海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱的形成过程。

由于组成海岸的不同岩石的岩性有差异,海浪对海岸的侵蚀程度有不同(侵蚀是不规则且非均匀的)。

海水的冲刷首先能够严重侵蚀岩石,使其产生孔洞,即海蚀穴;

海水继续侵蚀,贯通洞穴,就形成海蚀拱桥;

海浪进一步侵蚀,拱桥顶部岩石塌陷,形成与海岸分离的岩石柱,为海蚀柱。

海蚀地貌发育过程

海蚀平台

海蚀柱

海蚀拱桥

海蚀穴

海蚀崖

非洲好望角

山东半岛

6.岬角:

是指向海岸带凸出在海洋中的陡峭、狭窄的夹角,常见于半岛的前端。

海积地貌:泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积形成的,包括海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

海滩

海滩

沙嘴

离岸堤

河流

沿岸流

指出图中的海积地貌,描述它们的形态特点。

活动

Activity

海滩

Beach

海滩是指由海水搬运积聚的沉积物沙或石砾,堆积而形成的岸,海滩可分为砾石滩(卵石滩)、粗砂滩和细砂滩。

海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌

有的海滩地势平坦,滩面广阔。

01

菲律宾白色沙滩

印尼粉红色沙滩

夏威夷群岛的绿色沙滩

冰岛黑色沙滩

美国加州紫色沙滩

马耳他橙色沙滩

夏威夷红色沙滩

彩色沙滩

海滩是指由海水搬运的沉积物堆积而形成的岸,可分为

砾滩

沙滩

泥滩

思考:

沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,为什么?

当沉积物来自悬崖或附近的沿岸山脉时,海滩主要由这些岩石矿物颗粒组成,粒度相对较粗,多为砾石。

当沉积物主要来自河流远距离搬运时,海滩的沉积物质较细(是因为只有颗粒较小的粉沙与黏土粒级的沉积物才容易输运入海)。

沙质海岸滩肩常由干燥的沙子组成,是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

思考:

沙质海滩往往成为人们休闲度假的理想场所,为什么?

三、海岸堆积地貌

海滩、沙嘴、离岸堤属于海积地貌,

离岸堤是海浪挟带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷得一道屏障。

沙嘴指从陆地突入水中的状似尾巴的狭长沙滩;

水下沙坝:

大致与岸线平行的长条形水下堆积体,露出海面时形成离岸堤,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。

(3)如果人工挖沙破坏水下沙坝,可能会造成哪些不利后果?

人工挖沙破坏水下沙坝,会加剧海浪对海岸带的侵蚀与破坏作用,造成海岸带基础设施的毁损及海水倒灌现象,还会加剧风暴潮、海啸等海洋灾害对海岸带的破坏程度。

潟湖

潟湖:

是海岸地带由离岸堤或沙嘴与外海懒开的平静的浅海水域。

多呈狭长带状,延伸方向大致平行于海岸。

由于潟湖地处海陆相交的特殊地带,受河流和海洋的共同影响,其水文特征和沉积作用都具有特殊性。涨潮时带入潟湖的泥沙,在潮汐通道口内侧形成潮汐三角洲。

连岛沙洲

海滩

沙嘴

沙坝

潟湖

离岸堤

沿岸流

三、海岸地貌

类型 形态 原因

海蚀地貌 波浪侵蚀

海积地貌 波浪沉积

海滩(砾滩、沙滩、泥滩)

沙嘴、离岸堤、潟湖、沙坝、连岛沙洲

海蚀柱、海蚀崖、海蚀穴、海蚀平台

课堂总结

(1)推测在波浪的不断侵蚀下,岬角海岸通常会出现哪些海蚀地貌?

海蚀穴(洞)、海蚀拱桥、海蚀柱,海岬也有可能被侵蚀后坍塌,消失不见,海岸线变得平直。

【材料】岬角,又称“地角”,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角,常见于半岛的前端,如我国山东半岛的成山角、南非开普敦的好望角。右图为好望角。

2017年3月8日,由于连日来的大风引起巨浪冲刷,马耳他著名景点“蓝窗”坍塌。

哈丰角

(51°24′E,10°27′N)

厄加勒斯角

(20°02′E,34°51′S)

本赛卡角(9°50′E,37°21′N)

佛得角(17°33′W,14°45′N)

20°E

0 °

甲大洲大陆最东端为哈丰角(51°24’E,10°27’N),

最西端为佛得角(17°33′W,14°45′N)

最北端为本赛卡角(9°50′E,37°21′N)

最南端为厄加勒斯角(20°02′E,34°51′S)。

杰日尼奥夫角(169°40′W,66°05′N)

巴巴角( 26°03′E、39°27′N)

皮艾角

(103°30′E,1°17′N)

切柳斯金角(104°18′E,77°43′N)

0°

30°N

60°N

45°E

135°E

乙大洲大陆最东端为杰日尼奥夫角(169°40′W,66°05′N) ,最西端为巴巴角(26°03′E,39°27′N),

最北端为切柳斯金角(104°18′E,77°43′N),最南端为皮艾角(103°30′E,1°17′N).

加伊纳斯角(71°40′W,12°28′N)

弗罗厄德角

(71°18′ W ,53°54′ S )

布朗库角

(34°46′W、7°09′S)

帕里尼亚斯角( 81°20′W、4°41′S)

60°W

15°S

丙大洲大陆最东端为布朗库角(34°46′W,7°09′S),

最西端为帕里尼亚斯角(81°20′W、4°41′S),

最北端为加伊纳斯角(71°40′W,12°28′N),

最南端为弗罗厄德角(71°18′ W ,53°54′ S ).

三、冰川地貌

冰川地貌

冰川侵蚀地貌

冰斗

U 形谷

角峰

刃脊

冰川堆积地貌

冰碛物

冰碛丘陵

冰碛湖

冰川地貌:冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌

冰川地貌分类

山岳冰川

大陆冰川

山岳冰川是发育在高山上的冰川,

主要分布在中低纬度高海拔地区

大陆冰川发育于两极地区(如南极洲、格陵兰岛),它面积大,冰层厚。

冰川是指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

按冰川的形态和规模,主要分为大陆冰川和山岳冰川。

冰川与分类

猜测:现代冰川主要分布于哪些地区?

——两极地区和中低纬度高山地区!

1.中国冰川主要分布在何处?

2.新疆冰川按照冰川的形态和规模,属于何种

冰川类型?

高海拔地区

山岳冰川

一、冰川分布

大陆冰川

大陆冰川

冰川地貌——冰川作用

P66阅读:冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块“连根拔起”。运动的冰川可将大小混杂的砾石“带走”,搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川“漂移”的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

二、冰川作用

冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

冰川擦痕

冰川的侵蚀作用

冰川体积、质量巨大、且呈固态、对地表的侵蚀破坏能力极强。

冰川侵蚀是指由冰川运动对地表土石体造成机械破坏的一系列作用,分为刨蚀作用和磨蚀作用。

冰川侵蚀地貌

视频探究

Video exploration

视频中共提及到哪些冰川地貌?

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

冰川侵蚀地貌

角峰:金字塔形的

尖峰,周围有冰斗发育

冰斗:山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较平缓。

刃脊:山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大,或两侧山谷冰川的谷坡后退,相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状。

冰川槽谷:冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如U字。

冰川地貌

冰川

侵蚀

地貌

冰川

沉积

地貌

冰斗

角峰

刃脊

峡湾

冰碛丘陵

冰碛湖

冰川地貌及其景观特点

外形如围椅状

金字塔形尖峰

刀刃状的山脊

轮廓曲折,岸壁陡峭

波状起伏

冰碛丘陵之间

洼地积水成湖

总结

三、冰川地貌——侵蚀地貌

1.冰斗

Ice fight

冰斗:山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较为平缓。

形成过程:冰川在山坡上不断刨蚀,形成围椅状的洼地,是为冰斗。

Karst, coastal and glacial landforms

冰斗壁

2.角峰

Angular peak

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

角峰:金字塔形的尖峰,周围有冰斗发育,孤立而尖锐。

形成过程:各个方向的冰斗向山体溯源侵蚀,冰斗后壁不断后退,山峰越来越陡峭,山脊也变成了刀刃状,这便是角峰和刃脊。

3.刃脊

Blade ridge

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

刃脊:山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大,或两侧山谷冰川的谷坡后退,相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状。

形成过程:各个方向的冰斗向山体溯源侵蚀,冰斗后壁不断后退,山峰越来越陡峭,山脊也变成了刀刃状,这便是角峰和刃脊。

4.冰川槽谷(U型谷)

Glacial trough (U-shaped Valley)

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

形态:冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如U字。

形成过程:当巨大的冰流贯穿山麓,会塑造出开阔的冰川谷,因其横剖面呈U字形得名U形谷。

5.冰蚀湖

Glacial lake

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

冰川在重力作用下沿谷地向下移动时,往往夹带巨大的破碎的岩石前进,它可以磨蚀地表成为凹地(如冰斗等),积水后形成湖泊,称为冰蚀湖。如北美五大湖。

世界上有80%的峡湾分布在欧洲,而欧洲的大部分峡湾分布在北欧,也有少部分在新西兰、智利等国。最典型的分布在斯堪迪纳维亚半岛上的挪威。

挪威 · 峡湾风光

拓展1:峡湾

思考:你能简要描述峡湾的形成过程吗?

随着冰川消融,海平面上升,海水倒灌形成峡湾。

冰川占据已有的河谷或山谷,受重力作用沿谷地向下运动,并对底床和谷壁不断地进行侵蚀,形成U型谷。

冰川发育初期:

冰川发育后期:

使河谷加宽加深

a. 冰期时,冰川沿河谷向下移动

b. 冰川消融后,山谷变成了U形

c. 海水侵入,形成峡湾

拓展1:峡湾

请根据峡湾地貌的成因推测其分布特点。

峡湾是冰川与海洋共同作用的结果。

纬度越高,峡湾风光分布相对频率较高,因为高纬度地区气温常年较低,在冰川时期受到的影响更大。

所以峡湾一般分布在高纬度沿海地区,如斯堪的纳维亚半岛西部、美国阿拉斯加沿海、新西兰南岛西南部、南美洲南端等。

四、冰碛地貌

(2)冰川堆积地貌:冰川运动中或者消退后的冰碛物堆积形成的地貌。

冰川沉积的物质称为冰碛物,

在冰川侵蚀山体的过程中,大量碎屑随冰川流动,碎屑在冰流两侧聚集形成侧碛(qì)垄,在冰川末端聚集形成终碛垄。

典型的冰川沉积地貌有冰碛湖、冰碛平原。

四、冰碛地貌

冰碛湖

Moraine hill

新疆喀纳斯湖

冰碛湖

1.冰碛湖

Glacial lake

喀斯特、海岸和冰川地貌

Karst, coastal and glacial landforms

冰川消融时,终碛物堵塞河道或冰川谷形成湖盆,积水成湖。新疆博格达峰北坡的天池,即为第四纪冰川消退形成冰碛堤堵塞冰川谷而成。

北美五大湖—冰蚀湖

日内瓦湖—冰碛湖

【概念辨析】冰碛湖与冰蚀湖

同:两者都是冰川地貌。

异:冰蚀湖是冰川侵蚀地表形成洼地,后积水形成。

地区:高山或高纬地区。

冰碛湖是冰川溶化后,冰川携带的物质堆积后,在低洼处积水形成的。

地区:大陆冰川和受过冰川作用的地区。

2.冰碛丘陵

Moraine hill

冰川消融时,将所携带的物质尘落在底碛之上,构成低矮、坡缓、波状起伏的丘陵。

冰碛丘陵:波德平原的波状起伏

冰碛平原:东欧平原

颗粒混杂,肥力差

与流水沉积物相比,说出冰川沉积物的特征。

冰川沉积物大小不一(分选性差),磨圆度差。

冰碛物大小颗粒混杂,没有分选性;

棱角分明,磨圆度差。

四、冰碛地貌

冰碛物

河流沉积物

大小混杂

分选性差

棱角分明

颗粒大先沉积,颗粒小后沉积

具有明细的分选性

磨圆度好

类型 特点或典例

冰川作用

冰川侵蚀地貌

冰川沉积地貌

侵蚀作用:力量巨大,刨蚀、磨蚀

堆积作用:堆积物分选性、磨圆度差

角峰、刃脊、冰斗、U形谷、峡湾、冰蚀湖

冰碛湖、冰碛平原

课堂小结

冰川遗迹

积石山县有大量的古冰川遗迹。站在积石县城,向西南望去,可以发现积石山山巅末次冰期形成的冰斗。吹麻滩河谷就是典型的冰川U型谷。“石海”是距县城3公里、位于积石山县民俗村西南侧的一处风景区,这里“一川碎石大如斗”。这里的很多石头“棱角分明”, 磨圆性差,石头有一到两个磨光面,上面有明显的小沟槽、凹面等擦痕。其实,所谓“石海”就是冰川漂砾。

鲁班石

石海

探究二

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

项目 U形谷 V形谷

形态 谷地直且加深、加宽,谷壁陡,谷底平,横剖面为“U”字形。 呈现“上宽下窄”的“V”字形

原因 冰川的侵蚀作用, 流水对河岸的冲刷侵蚀而形成。

U形谷

U形谷谷地一般较V平直而宽广,两壁陡立;V形谷两壁较陡峭,谷地狭窄

2.冰川侵蚀形成的U形谷和河流侵蚀形成的U形谷的形态、位置一样吗?

与河流作用形成的U形谷相比,冰川形成的U形谷搬运能力比较强,但距离相对比较短,碎石岩屑磨圆度差。U形谷谷壁上,常因冰川作用而形成磨光面。

河流U形谷一般位于河流中上游、地形平坦地区,地转偏向力导致河流的侧蚀、堆积作用较明显,进而呈U形。