福建省福州市八县(市)一中2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省福州市八县(市)一中2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 267.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-10 22:08:20 | ||

图片预览

文档简介

福州市八县市一中2023-2024学年第一学期期中考联考

高中一年历史试卷

一、选择题:本题共30小题,每小题2分,共60分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.吕思勉先生曾把古代中国历史依此划分为“部落时代”“封建时代”和“郡县时代”其中与“封建时代”对应的是( )

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.宋代

2.文献中以神话传说形式记载下来的上古史事,多有对方国时代的“用兵无已,并兼无亲”以及“血流飘杵”等惨烈战况的描述,而在新石器晚期的考古遗址中多有人骨凌乱叠放、身首异处、人骨散乱等景象的发现。由此可见( )

A.没有遗址辅证的传说必然有争议 B.上古神话传说可与历史遗迹相印证

C.考古遗址是历史认识的唯一来源 D.上古神话传说的历史研究价值不大

3.支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,这说明( )

A.商鞅变法符合统治者和人民的利益 B.一切改革都不是一帆风顺的

C.顺应历史潮流的改革终会推行下去 D.统治者的支特是成功的关键

4.孟子继承和发展了孔子的学说,后世尊他为“亚圣”。下列思想观点中,孟子提出的是( )

A.“为政以德” B.“兼爱”“非攻”

C.“无为而治” D.行“仁政”治国

5.一月也叫古时又叫“政月”。到了秦朝,为了避皇帝嬴政的名讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也改为“征”了。中国古代的这种避讳文化说明皇帝制度的主要特征是( )

A.神权与王权相结合 B.皇位世袭

C.皇帝独尊、皇权至上 D. 中央集权

6.根据如表材料,可以得出的最确切结论是秦朝( )

《史记·秦始皇本纪》 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监……一法度衡石丈尺。车同轨,书同文。

《史记·李斯列传》 明法度,定律令,皆以始皇起。

《汉书·主父偃传》 (秦始皇)并吞战国,海内为一,功齐三代。

柳宗元《封建论》 秦之所以革之者,其为制,公之大者也。

A.统一天下、疆域辽阔 B.建立统一中央集权国家

C.以吏为师、刑法严苛 D.通过改革确立君主专制

7.从汉武帝时代开始,儒学成为五经博士研究与教授的经学;经学特殊地位的确立,显示儒学的官方化得以确立,成为“学而优则仕”的工具。据此可知,汉代经学( )

A.完全取代了其他学说 B.带有浓厚的政治色彩

C.成为科举考试的依据 D.促使儒学走向思辨化

8.有史学家指出:“它以一种温和的方式适应了当时大一统皇权构建的需要,使汉王朝摆脱了地方诸侯尾大不掉的困境。”文中的“它”代指的措施是( )

A.设置节度使 B.实行“推恩令” C.推行郡国并行 D.设立刺史制度

9.《哈佛中国史》中写道:“汉武帝时期的另外一位大作家是司马相如,他发展出一种诗歌般的语言……它利用

幻化多变的辞藻来描述……华丽的辞藻和狂想……”,这种“语言”是指( )

A.诗经 B.楚辞 C.赋 D.乐府诗

10.东汉太守一到任,往往会聘请当地名族大姓担任地方显职,并对他们以礼相待,言听计从,甚至完全委政于他们。这一现象反映出东汉( )

A.外戚干政现象严重 B.察举制度流于形式

C.中央集权潜伏危机 D.地方管理效率低下

11.下列少数民族中,不属于魏晋时期内迁的少数民族的是( )

A.匈奴 B.犬戎 C.鲜卑 D.羌

12.《史记》中描述江南地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”,但到东晋南朝时期则“一岁或稔,则数郡忘饥”。造成这一变化的主要原因是( )

A.曲辕犁在江南的推广 B.北民南迁带来先进工具和技术

C.经济重心已完成南移 D.南方地区战乱较少和政局稳定

13.魏晋南北朝时期,士人的忠孝思想逐渐发生了变化,从忠孝并重发展到孝先于忠。这主要是因为( )

A.士族门阀维护政治统治的需要 B.孝道思想成为社会主流意识

C.君主专制中央集权加强的需要 D.儒家思想开始成为主流思想

14.扬州依水而生,因水而兴。运河的开凿滋养了扬州,运河的贯通推动了扬州的繁荣兴盛。隋朝大举兴修运河的举措( )

A.体现了国家强大的组织能力 B.具有浓厚的军事色彩

C.进一步加剧了江南人地矛盾 D.维持了隋王朝的统治

15.钱穆说:“但若门下省或故为异同,中书省或固执己见,则可争论不休,若一意苟合,则又失去复审作用,都会削弱行政效力。于是乃有三省合议之要求。”“三省合议”的场所是( )

A.中书省 B.枢密院 C.中书门下省 D.政事堂

16.《贞观政要》记载:“(贞观后期)行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不资(筹备)粮,取给于路。入山东村落,行客经过者,必厚加供待,或发时有赠遗。此皆古昔未有也。”该记载反映出,唐太宗统治时期( )

A.社会安定 B.民族团结 C.政治开明 D.商税较低

17.唐朝早期实行宵禁制,但宵禁制只针对坊间大街,长安等城市的坊间小巷在夜间仍有商业活动,被称为“鬼市”。唐朝中后期取消了宵禁制,夜市正式出现。据此可知,唐朝( )

A.商品经济获得发展 B.放弃了重农抑商政策

C.自然经济出现解体出 D.城乡发展呈现一体化

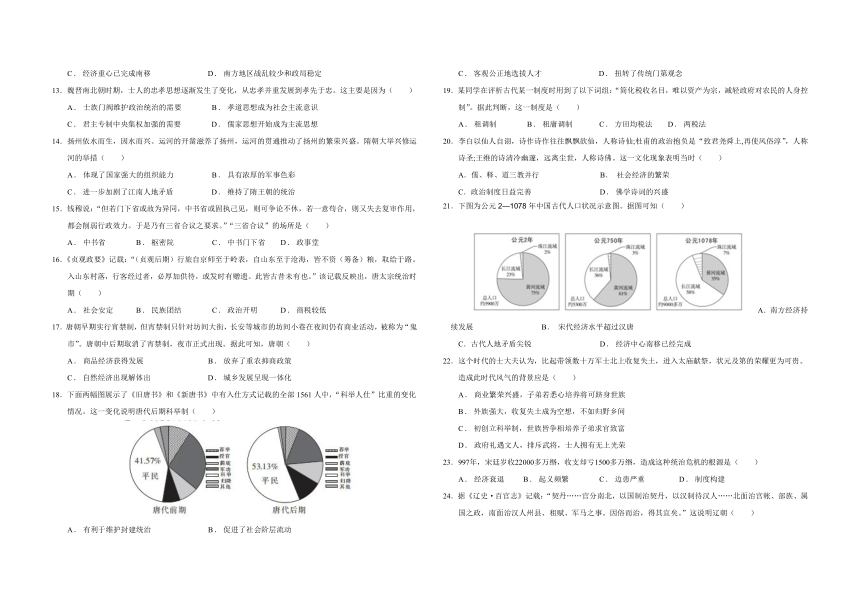

18.下面两幅图展示了《旧唐书》和《新唐书》中有入仕方式记载的全部1561人中,“科举人仕”比重的变化情况。这一变化说明唐代后期科举制( )

A.有利于维护封建统治 B.促进了社会阶层流动

C.客观公正地选拔人才 D.扭转了传统门第观念

19.某同学在评析古代某一制度时用到了以下词组:“简化税收名目,唯以资产为宗,减轻政府对农民的人身控制”。据此判断,这一制度是( )

A.租调制 B.租庸调制 C.方田均税法 D.两税法

20.李白以仙人自诩,诗作诗作往往飘飘欲仙,人称诗仙;杜甫的政治抱负是“致君尧舜上,再使风俗淳”,人称诗圣;王维的诗清冷幽邃,远离尘世,人称诗佛。这一文化现象表明当时( )

A.儒、释、道三教并行 B. 社会经济的繁荣

C.政治制度日益完善 D.佛学诗词的兴盛

21.下图为公元2—1078年中国古代人口状况示意图。据图可知( )

A.南方经济持续发展 B. 宋代经济水平超过汉唐

C.古代人地矛盾尖锐 D.经济中心南移已经完成

22.这个时代的士大夫认为,比起带领数十万军士北上收复失土,进入太庙献祭,状元及第的荣耀更为可贵。造成此时代风气的背景应是( )

A.商业繁荣兴盛,子弟若悉心培养将可跻身世族

B.外族强大,收复失土成为空想,不如归野乡间

C.初创立科举制,世族皆争相培养子弟求官致富

D.政府礼遇文人,排斥武将,士人拥有无上光荣

23.997年,宋廷岁收22000多万缗,收支却亏1500多万缗,造成这种统治危机的根源是( )

A.经济衰退 B.起义频繁 C.边患严重 D.制度构建

24.据《辽史·百官志》记载:“契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”这说明辽朝( )

A.南北经济文化交流增多 B.社会治理体系臻于完善

C.民族政权实现了封建化 D.南北面官存在内部矛盾

25.12世纪入主中原,并一度出现“大定之治”的政权是( )

A.金国 B.西夏 C.辽国 D.元

26.元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以藩大臣和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,不敢专决大政,咨中书省而后行。这反映了元朝的行省制( )

A.开创了中央对地方的垂直管理 B.彻底解决了中央与地方的矛盾

C.有利于加强中央对地方的控制 D.因地方权力过大而致分裂割据

27.宋代注重族规家训的编纂,士大夫为了使家庭、家族得到长久的延续,运用儒家伦理规范族人、家人的言行举止。这说明宋代儒学( )

A.逐渐走向僵化和教条 B.已成为官方正统思想

C.趋于社会化和世俗化 D.迎合了市民阶层需要

28.宋人婚姻论财风气普遍,出现“取士不问家世,娶妻不问阀阅”的现象。这说明宋代( )

A.婚姻关系强调祖先名望 B.传统婚姻观念受到冲击

C.婚姻买卖现象较为普遍 D.财富多寡决定家庭成败

29.下表是中国春秋至元代理论、实验、技术在各朝代科技总积分中所占比重(%)据此表可知中国古代科技( )

朝代 理论 实验 技术

春秋 12 2 86

西汉 6 9 85

东汉 10 14 76

魏、西晋 13 0 86

南北朝 15 13 72

唐 8 11 81

北宋 4 6 90

元 8 12 80

A.重实用、轻理论、轻实验 B.推动科技向近代转型

C.随着国家统一而发展进步 D.理论指导技术和实验

30.宋代政府将佃农专门注籍为客户,既在原则上保证其国家“编户齐民”的地位,又将其与有“常产”的主户区别对待。造成这一变化的主要因素是( )

A.商品经济的发展 B.租佃关系日益普遍化

C.土地兼并的加剧 D.解决财政危机的需要

二、非选择题(本题共4小题,其中31题12分,32题10分,33题10分,34题8分,共40分。)

31.(12分)阅读材料,回答问题。

(

图

2

) (

图1

)

(

图

3

)

结合所学知识,指出以上三幅示意图各自代表的时期,并从中央和地方关系的角度,分别对三个时期的情况进行说明。(12分)

32.(10分)中华文明多元并存,各族文化相互交融。阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期的华夷观有一个演变过程。前期更侧重于血缘上与周王室的亲疏,强调华夏诸国是同胞兄弟,夷狄是外族。到春秋中后期,“华夷之辨“在内涵上更专注于文化上的进步与落后,把是否认同华夏礼乐文明作为区分夷夏的标准。这样就形成了以文明与野蛮而不是以种族来区分华夷的观点。“华夷之辨”在春秋战国时期有利于民族凝聚力的形成,并变成强大的精神力量,抵御相对落后的游猎文化对中原文化的征服。

——朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影怕,文有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带交独。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡采、胡舞、胡饼、尊童妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

—一摘编自朱绍候《中国古代史》

材料三 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期“华夷之辨”的发展变化,并指出这种变化的积极作用。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“胡乐、胡舞、胡饼”所反映的现象,概括北魏孝文帝改革的积极影响。(4分)

(3)用隋唐的史实说明材料三中统治阶级加强与周边各族交融的举措。(2分)

33.(10分)著名史学家陈寅恪说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。阅读下列材料:

材料一

每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

材料二

理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,……理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。

——马克垚《世界文明史》

材料三

东京汴梁首次出现了专门的娱乐休闲场所——“瓦子”。瓦子既是商业中心,又是娱乐中心,每个瓦子内设戏台、后台、观众席等。演出内容有说书、小唱、杂剧、皮影、散乐、舞蹈等。临安的游湖服务,是市民娱乐服务的重要方面。每逢节庆、假日,西湖游船如织,游人聚集。湖中专为游人提供商品的小船往来不绝,卖羹汤、卖时果、卖酒水、供菜蔬、供茶果等。一时间湖面热闹非凡,叫卖之声不绝于耳。

——选自《中国通史》

请回答:

(1)根据材料一,概括作者关于宋代科技发展的观点,列举宋代科技发展的主要表现。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识概括宋代新哲学体系形成的原因。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识指出材料三所反映的现象,并说明这种现象在文学艺术领域的反映。(4分)

34. (8分)阅读材料,回答问题。

材料

人物 世界排名 生活年代

孔子 4 公元前551年—前479年

老子 7 ?--121年

蔡伦 21 1162年—1227年

隋文帝 75 约公元前6世纪—前5世纪

成吉思汗 82 约公元前372年—前289年

——摘编自麦克·哈特《影响人类历史进程的100名人排行版》

请从上面的排行版中任选一位人物,从上榜理由的角度自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰。)(8分)

历史试卷评分细则

一、选择题(每小题2分,共60分。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C D C B B B C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B A A D A A B D A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A D D B A C C B A B

二、材料题(31题12分,32题10分,33题10分,34题8分,共40分。)

31.【答案】(12分)

时期:图1:西周;图2:战国;图3:秦朝。(3分,一点1分)

说明:西周实行分封制,加强了周天子对地方的统治,但诸侯国拥有相对独立的地

位。(3分)

战国时期,周王室进一步衰微;诸侯国力量强大,彼此征战,形成战国七雄局面;传

统政治秩序被破坏。(3分)

秦统一后在地方推行郡县制;郡县长官由中央直接任命,实现了中央对地方直接有效

的管辖(或形成了中央垂直管理地方的形式);促进了统一多民族国家的巩固与发展。(3分)

32.【答案】

(1)变化:从重血缘到重文明。(1分)

积极作用:有利于形成民族凝聚力;抵御游猎文化对中原文化的征服;促进蛮夷融入华夏族;推动周边民族的文明进步,使华夏族更加稳定、分布更加广泛(3分,一点1分,任答3点)

(2)现象:汉族向少数民族学习。(1分)

影响:促进了民族交融;促进了北魏的经济发展与社会繁荣;为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。(3分,一点1分)

(3)用军事击败东西突厥;设置安西都护府和北庭都护府,加强对西域的管理;通过与吐蕃和亲,促进了汉藏友好交往;册封回纥、靺鞨等少数民族首领,加强对西北和东北地区的管辖。(2分,任答两点)

33.【答案】

(1)观点:宋代是中国古代科技发展的高峰。(1分)

表现:活字印刷术发明、指南针应用于航海事业和火药广泛用于军事上。(3分)

(2)原因:儒学受到佛道思想的挑战(冲击);复兴儒学的需要(宋明理学家的学术

创新)(2分)。

(3)现象:宋代商业繁荣;市民阶层壮大;市民的娱乐生活丰富。(2分,任答两点)

影响:词、话本的繁荣;书法追求个性,不拘法度;山水画注重意境和笔墨情趣。(2分,任答两点)

34.【答案】

【示例一】

论题:孔子倡导的儒学思想成为中国传统主流思想,影响深远。(1分)

阐述:孔子是儒家学派的创始人,提出了“仁”“礼”等思想主张。他首倡私学,促进古代教育事业的发展。他编订古籍,为中华文明的传承和发展作出巨大贡献。儒家思想成为中国后世的主流思想,也是亚洲许多国家传统文化的组成部分,对欧洲启蒙思想家产生深远影响。(6分)

综上所述,孔子是中国古代伟大的思想家、教育家、儒家学派的创始人,对人类历史进程产生了重大的影响。(1分)

【示例二】

论题:蔡伦是中国造纸术的改进者,推动世界文明进程。(1分)

阐述:东汉时期,蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,提高了纸的质量,便于推广,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了书籍的流传,先后传到亚洲、欧洲和非洲,促进人类文化的传播,促进欧洲文化的普及和推广。(6分)

综上所述,蔡伦的改进,使造纸术对人类文明和社会进步产生了更大的影响。(1分)

(论题1分,综述1分,阐释6分,“示例”仅作参考答案,其他符合提议的论题和论述亦可酌情给分。)

高中一年历史试卷

一、选择题:本题共30小题,每小题2分,共60分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.吕思勉先生曾把古代中国历史依此划分为“部落时代”“封建时代”和“郡县时代”其中与“封建时代”对应的是( )

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.宋代

2.文献中以神话传说形式记载下来的上古史事,多有对方国时代的“用兵无已,并兼无亲”以及“血流飘杵”等惨烈战况的描述,而在新石器晚期的考古遗址中多有人骨凌乱叠放、身首异处、人骨散乱等景象的发现。由此可见( )

A.没有遗址辅证的传说必然有争议 B.上古神话传说可与历史遗迹相印证

C.考古遗址是历史认识的唯一来源 D.上古神话传说的历史研究价值不大

3.支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,这说明( )

A.商鞅变法符合统治者和人民的利益 B.一切改革都不是一帆风顺的

C.顺应历史潮流的改革终会推行下去 D.统治者的支特是成功的关键

4.孟子继承和发展了孔子的学说,后世尊他为“亚圣”。下列思想观点中,孟子提出的是( )

A.“为政以德” B.“兼爱”“非攻”

C.“无为而治” D.行“仁政”治国

5.一月也叫古时又叫“政月”。到了秦朝,为了避皇帝嬴政的名讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也改为“征”了。中国古代的这种避讳文化说明皇帝制度的主要特征是( )

A.神权与王权相结合 B.皇位世袭

C.皇帝独尊、皇权至上 D. 中央集权

6.根据如表材料,可以得出的最确切结论是秦朝( )

《史记·秦始皇本纪》 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监……一法度衡石丈尺。车同轨,书同文。

《史记·李斯列传》 明法度,定律令,皆以始皇起。

《汉书·主父偃传》 (秦始皇)并吞战国,海内为一,功齐三代。

柳宗元《封建论》 秦之所以革之者,其为制,公之大者也。

A.统一天下、疆域辽阔 B.建立统一中央集权国家

C.以吏为师、刑法严苛 D.通过改革确立君主专制

7.从汉武帝时代开始,儒学成为五经博士研究与教授的经学;经学特殊地位的确立,显示儒学的官方化得以确立,成为“学而优则仕”的工具。据此可知,汉代经学( )

A.完全取代了其他学说 B.带有浓厚的政治色彩

C.成为科举考试的依据 D.促使儒学走向思辨化

8.有史学家指出:“它以一种温和的方式适应了当时大一统皇权构建的需要,使汉王朝摆脱了地方诸侯尾大不掉的困境。”文中的“它”代指的措施是( )

A.设置节度使 B.实行“推恩令” C.推行郡国并行 D.设立刺史制度

9.《哈佛中国史》中写道:“汉武帝时期的另外一位大作家是司马相如,他发展出一种诗歌般的语言……它利用

幻化多变的辞藻来描述……华丽的辞藻和狂想……”,这种“语言”是指( )

A.诗经 B.楚辞 C.赋 D.乐府诗

10.东汉太守一到任,往往会聘请当地名族大姓担任地方显职,并对他们以礼相待,言听计从,甚至完全委政于他们。这一现象反映出东汉( )

A.外戚干政现象严重 B.察举制度流于形式

C.中央集权潜伏危机 D.地方管理效率低下

11.下列少数民族中,不属于魏晋时期内迁的少数民族的是( )

A.匈奴 B.犬戎 C.鲜卑 D.羌

12.《史记》中描述江南地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”,但到东晋南朝时期则“一岁或稔,则数郡忘饥”。造成这一变化的主要原因是( )

A.曲辕犁在江南的推广 B.北民南迁带来先进工具和技术

C.经济重心已完成南移 D.南方地区战乱较少和政局稳定

13.魏晋南北朝时期,士人的忠孝思想逐渐发生了变化,从忠孝并重发展到孝先于忠。这主要是因为( )

A.士族门阀维护政治统治的需要 B.孝道思想成为社会主流意识

C.君主专制中央集权加强的需要 D.儒家思想开始成为主流思想

14.扬州依水而生,因水而兴。运河的开凿滋养了扬州,运河的贯通推动了扬州的繁荣兴盛。隋朝大举兴修运河的举措( )

A.体现了国家强大的组织能力 B.具有浓厚的军事色彩

C.进一步加剧了江南人地矛盾 D.维持了隋王朝的统治

15.钱穆说:“但若门下省或故为异同,中书省或固执己见,则可争论不休,若一意苟合,则又失去复审作用,都会削弱行政效力。于是乃有三省合议之要求。”“三省合议”的场所是( )

A.中书省 B.枢密院 C.中书门下省 D.政事堂

16.《贞观政要》记载:“(贞观后期)行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不资(筹备)粮,取给于路。入山东村落,行客经过者,必厚加供待,或发时有赠遗。此皆古昔未有也。”该记载反映出,唐太宗统治时期( )

A.社会安定 B.民族团结 C.政治开明 D.商税较低

17.唐朝早期实行宵禁制,但宵禁制只针对坊间大街,长安等城市的坊间小巷在夜间仍有商业活动,被称为“鬼市”。唐朝中后期取消了宵禁制,夜市正式出现。据此可知,唐朝( )

A.商品经济获得发展 B.放弃了重农抑商政策

C.自然经济出现解体出 D.城乡发展呈现一体化

18.下面两幅图展示了《旧唐书》和《新唐书》中有入仕方式记载的全部1561人中,“科举人仕”比重的变化情况。这一变化说明唐代后期科举制( )

A.有利于维护封建统治 B.促进了社会阶层流动

C.客观公正地选拔人才 D.扭转了传统门第观念

19.某同学在评析古代某一制度时用到了以下词组:“简化税收名目,唯以资产为宗,减轻政府对农民的人身控制”。据此判断,这一制度是( )

A.租调制 B.租庸调制 C.方田均税法 D.两税法

20.李白以仙人自诩,诗作诗作往往飘飘欲仙,人称诗仙;杜甫的政治抱负是“致君尧舜上,再使风俗淳”,人称诗圣;王维的诗清冷幽邃,远离尘世,人称诗佛。这一文化现象表明当时( )

A.儒、释、道三教并行 B. 社会经济的繁荣

C.政治制度日益完善 D.佛学诗词的兴盛

21.下图为公元2—1078年中国古代人口状况示意图。据图可知( )

A.南方经济持续发展 B. 宋代经济水平超过汉唐

C.古代人地矛盾尖锐 D.经济中心南移已经完成

22.这个时代的士大夫认为,比起带领数十万军士北上收复失土,进入太庙献祭,状元及第的荣耀更为可贵。造成此时代风气的背景应是( )

A.商业繁荣兴盛,子弟若悉心培养将可跻身世族

B.外族强大,收复失土成为空想,不如归野乡间

C.初创立科举制,世族皆争相培养子弟求官致富

D.政府礼遇文人,排斥武将,士人拥有无上光荣

23.997年,宋廷岁收22000多万缗,收支却亏1500多万缗,造成这种统治危机的根源是( )

A.经济衰退 B.起义频繁 C.边患严重 D.制度构建

24.据《辽史·百官志》记载:“契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”这说明辽朝( )

A.南北经济文化交流增多 B.社会治理体系臻于完善

C.民族政权实现了封建化 D.南北面官存在内部矛盾

25.12世纪入主中原,并一度出现“大定之治”的政权是( )

A.金国 B.西夏 C.辽国 D.元

26.元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以藩大臣和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,不敢专决大政,咨中书省而后行。这反映了元朝的行省制( )

A.开创了中央对地方的垂直管理 B.彻底解决了中央与地方的矛盾

C.有利于加强中央对地方的控制 D.因地方权力过大而致分裂割据

27.宋代注重族规家训的编纂,士大夫为了使家庭、家族得到长久的延续,运用儒家伦理规范族人、家人的言行举止。这说明宋代儒学( )

A.逐渐走向僵化和教条 B.已成为官方正统思想

C.趋于社会化和世俗化 D.迎合了市民阶层需要

28.宋人婚姻论财风气普遍,出现“取士不问家世,娶妻不问阀阅”的现象。这说明宋代( )

A.婚姻关系强调祖先名望 B.传统婚姻观念受到冲击

C.婚姻买卖现象较为普遍 D.财富多寡决定家庭成败

29.下表是中国春秋至元代理论、实验、技术在各朝代科技总积分中所占比重(%)据此表可知中国古代科技( )

朝代 理论 实验 技术

春秋 12 2 86

西汉 6 9 85

东汉 10 14 76

魏、西晋 13 0 86

南北朝 15 13 72

唐 8 11 81

北宋 4 6 90

元 8 12 80

A.重实用、轻理论、轻实验 B.推动科技向近代转型

C.随着国家统一而发展进步 D.理论指导技术和实验

30.宋代政府将佃农专门注籍为客户,既在原则上保证其国家“编户齐民”的地位,又将其与有“常产”的主户区别对待。造成这一变化的主要因素是( )

A.商品经济的发展 B.租佃关系日益普遍化

C.土地兼并的加剧 D.解决财政危机的需要

二、非选择题(本题共4小题,其中31题12分,32题10分,33题10分,34题8分,共40分。)

31.(12分)阅读材料,回答问题。

(

图

2

) (

图1

)

(

图

3

)

结合所学知识,指出以上三幅示意图各自代表的时期,并从中央和地方关系的角度,分别对三个时期的情况进行说明。(12分)

32.(10分)中华文明多元并存,各族文化相互交融。阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期的华夷观有一个演变过程。前期更侧重于血缘上与周王室的亲疏,强调华夏诸国是同胞兄弟,夷狄是外族。到春秋中后期,“华夷之辨“在内涵上更专注于文化上的进步与落后,把是否认同华夏礼乐文明作为区分夷夏的标准。这样就形成了以文明与野蛮而不是以种族来区分华夷的观点。“华夷之辨”在春秋战国时期有利于民族凝聚力的形成,并变成强大的精神力量,抵御相对落后的游猎文化对中原文化的征服。

——朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影怕,文有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带交独。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡采、胡舞、胡饼、尊童妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

—一摘编自朱绍候《中国古代史》

材料三 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期“华夷之辨”的发展变化,并指出这种变化的积极作用。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“胡乐、胡舞、胡饼”所反映的现象,概括北魏孝文帝改革的积极影响。(4分)

(3)用隋唐的史实说明材料三中统治阶级加强与周边各族交融的举措。(2分)

33.(10分)著名史学家陈寅恪说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。阅读下列材料:

材料一

每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

材料二

理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,……理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。

——马克垚《世界文明史》

材料三

东京汴梁首次出现了专门的娱乐休闲场所——“瓦子”。瓦子既是商业中心,又是娱乐中心,每个瓦子内设戏台、后台、观众席等。演出内容有说书、小唱、杂剧、皮影、散乐、舞蹈等。临安的游湖服务,是市民娱乐服务的重要方面。每逢节庆、假日,西湖游船如织,游人聚集。湖中专为游人提供商品的小船往来不绝,卖羹汤、卖时果、卖酒水、供菜蔬、供茶果等。一时间湖面热闹非凡,叫卖之声不绝于耳。

——选自《中国通史》

请回答:

(1)根据材料一,概括作者关于宋代科技发展的观点,列举宋代科技发展的主要表现。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识概括宋代新哲学体系形成的原因。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识指出材料三所反映的现象,并说明这种现象在文学艺术领域的反映。(4分)

34. (8分)阅读材料,回答问题。

材料

人物 世界排名 生活年代

孔子 4 公元前551年—前479年

老子 7 ?--121年

蔡伦 21 1162年—1227年

隋文帝 75 约公元前6世纪—前5世纪

成吉思汗 82 约公元前372年—前289年

——摘编自麦克·哈特《影响人类历史进程的100名人排行版》

请从上面的排行版中任选一位人物,从上榜理由的角度自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰。)(8分)

历史试卷评分细则

一、选择题(每小题2分,共60分。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C D C B B B C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B A A D A A B D A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A D D B A C C B A B

二、材料题(31题12分,32题10分,33题10分,34题8分,共40分。)

31.【答案】(12分)

时期:图1:西周;图2:战国;图3:秦朝。(3分,一点1分)

说明:西周实行分封制,加强了周天子对地方的统治,但诸侯国拥有相对独立的地

位。(3分)

战国时期,周王室进一步衰微;诸侯国力量强大,彼此征战,形成战国七雄局面;传

统政治秩序被破坏。(3分)

秦统一后在地方推行郡县制;郡县长官由中央直接任命,实现了中央对地方直接有效

的管辖(或形成了中央垂直管理地方的形式);促进了统一多民族国家的巩固与发展。(3分)

32.【答案】

(1)变化:从重血缘到重文明。(1分)

积极作用:有利于形成民族凝聚力;抵御游猎文化对中原文化的征服;促进蛮夷融入华夏族;推动周边民族的文明进步,使华夏族更加稳定、分布更加广泛(3分,一点1分,任答3点)

(2)现象:汉族向少数民族学习。(1分)

影响:促进了民族交融;促进了北魏的经济发展与社会繁荣;为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。(3分,一点1分)

(3)用军事击败东西突厥;设置安西都护府和北庭都护府,加强对西域的管理;通过与吐蕃和亲,促进了汉藏友好交往;册封回纥、靺鞨等少数民族首领,加强对西北和东北地区的管辖。(2分,任答两点)

33.【答案】

(1)观点:宋代是中国古代科技发展的高峰。(1分)

表现:活字印刷术发明、指南针应用于航海事业和火药广泛用于军事上。(3分)

(2)原因:儒学受到佛道思想的挑战(冲击);复兴儒学的需要(宋明理学家的学术

创新)(2分)。

(3)现象:宋代商业繁荣;市民阶层壮大;市民的娱乐生活丰富。(2分,任答两点)

影响:词、话本的繁荣;书法追求个性,不拘法度;山水画注重意境和笔墨情趣。(2分,任答两点)

34.【答案】

【示例一】

论题:孔子倡导的儒学思想成为中国传统主流思想,影响深远。(1分)

阐述:孔子是儒家学派的创始人,提出了“仁”“礼”等思想主张。他首倡私学,促进古代教育事业的发展。他编订古籍,为中华文明的传承和发展作出巨大贡献。儒家思想成为中国后世的主流思想,也是亚洲许多国家传统文化的组成部分,对欧洲启蒙思想家产生深远影响。(6分)

综上所述,孔子是中国古代伟大的思想家、教育家、儒家学派的创始人,对人类历史进程产生了重大的影响。(1分)

【示例二】

论题:蔡伦是中国造纸术的改进者,推动世界文明进程。(1分)

阐述:东汉时期,蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,提高了纸的质量,便于推广,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了书籍的流传,先后传到亚洲、欧洲和非洲,促进人类文化的传播,促进欧洲文化的普及和推广。(6分)

综上所述,蔡伦的改进,使造纸术对人类文明和社会进步产生了更大的影响。(1分)

(论题1分,综述1分,阐释6分,“示例”仅作参考答案,其他符合提议的论题和论述亦可酌情给分。)

同课章节目录