醉翁亭记_导学案

图片预览

文档简介

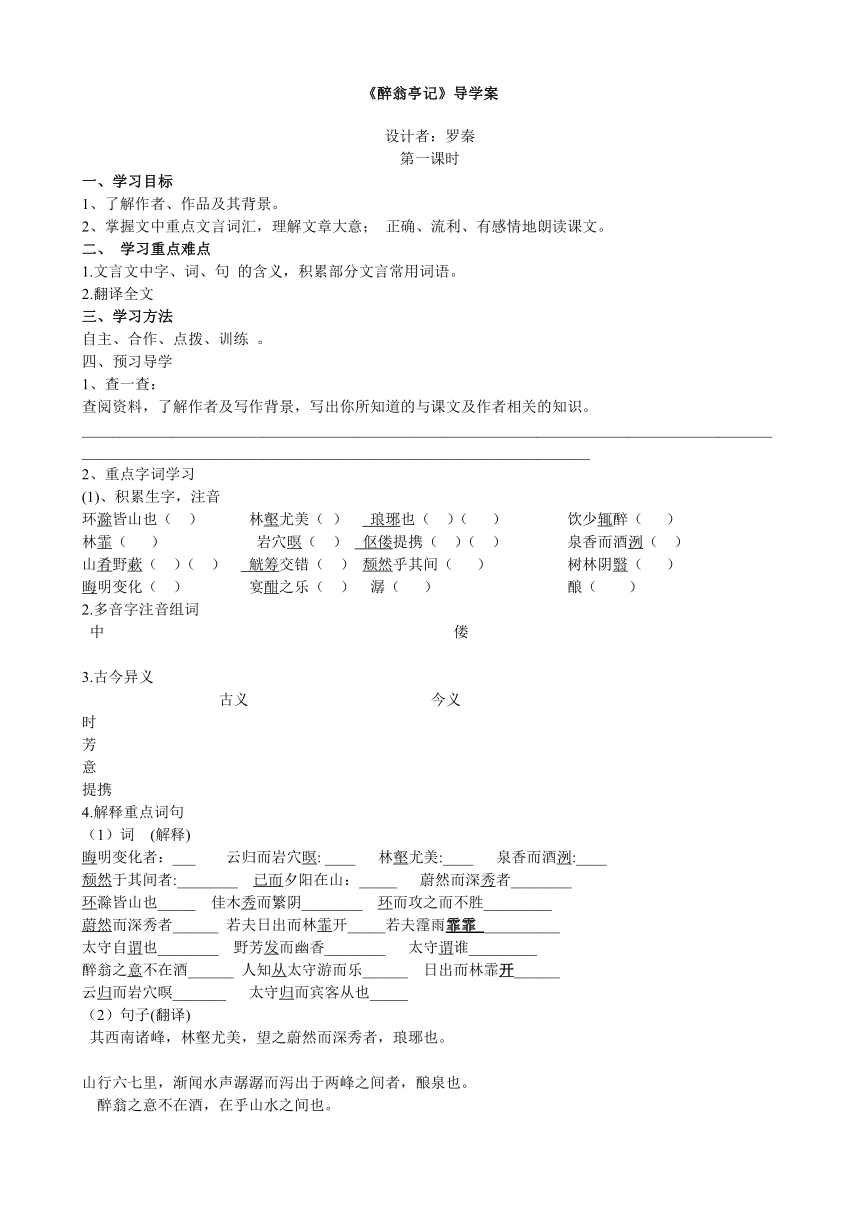

《醉翁亭记》导学案

设计者:罗秦

第一课时

一、学习目标

1、了解作者、作品及其背景。

2、掌握文中重点文言词汇,理解文章大意; 正确、流利、有感情地朗读课文。

二、 学习重点难点

1.文言文中字、词、句 的含义,积累部分文言常用词语。

2.翻译全文

三、学习方法

自主、合作、点拨、训练 。

预习导学

1、查一查:

查阅资料,了解作者及写作背景,写出你所知道的与课文及作者相关的知识。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、重点字词学习

(1)、积累生字,注音

环滁皆山也( ) 林壑尤美( ) 琅琊也( )( ) 饮少辄醉( )

林霏( ) 岩穴暝( ) 伛偻提携( )( ) 泉香而酒洌( )

山肴野蔌( )( ) 觥筹交错( ) 颓然乎其间( ) 树林阴翳( )

晦明变化( ) 宴酣之乐( ) 潺( ) 酿( )

2.多音字注音组词

中 偻

3.古今异义

古义 今义

时

芳

意

提携

解释重点词句

(1)词 (解释)

晦明变化者:___ 云归而岩穴暝: ____ 林壑尤美:____ 泉香而酒洌:____

颓然于其间者:________ 已而夕阳在山:_____ 蔚然而深秀者________

环滁皆山也_____ 佳木秀而繁阴________ 环而攻之而不胜_________

蔚然而深秀者______ 若夫日出而林霏开_____若夫霪雨霏霏 __________

太守自谓也________ 野芳发而幽香________ 太守谓谁_________

醉翁之意不在酒______ 人知从太守游而乐______ 日出而林霏开______

云归而岩穴暝_______ 太守归而宾客从也_____

句子(翻译)

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

山水之乐,得之心而寓之酒也

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴

5.掌握出自《醉翁亭记》中的几个成语

(1)、_______________________________________________________

(2)、_______________________________________________________

(3)、_______________________________________________________

(4)、_______________________________________________________

(5)、_______________________________________________________

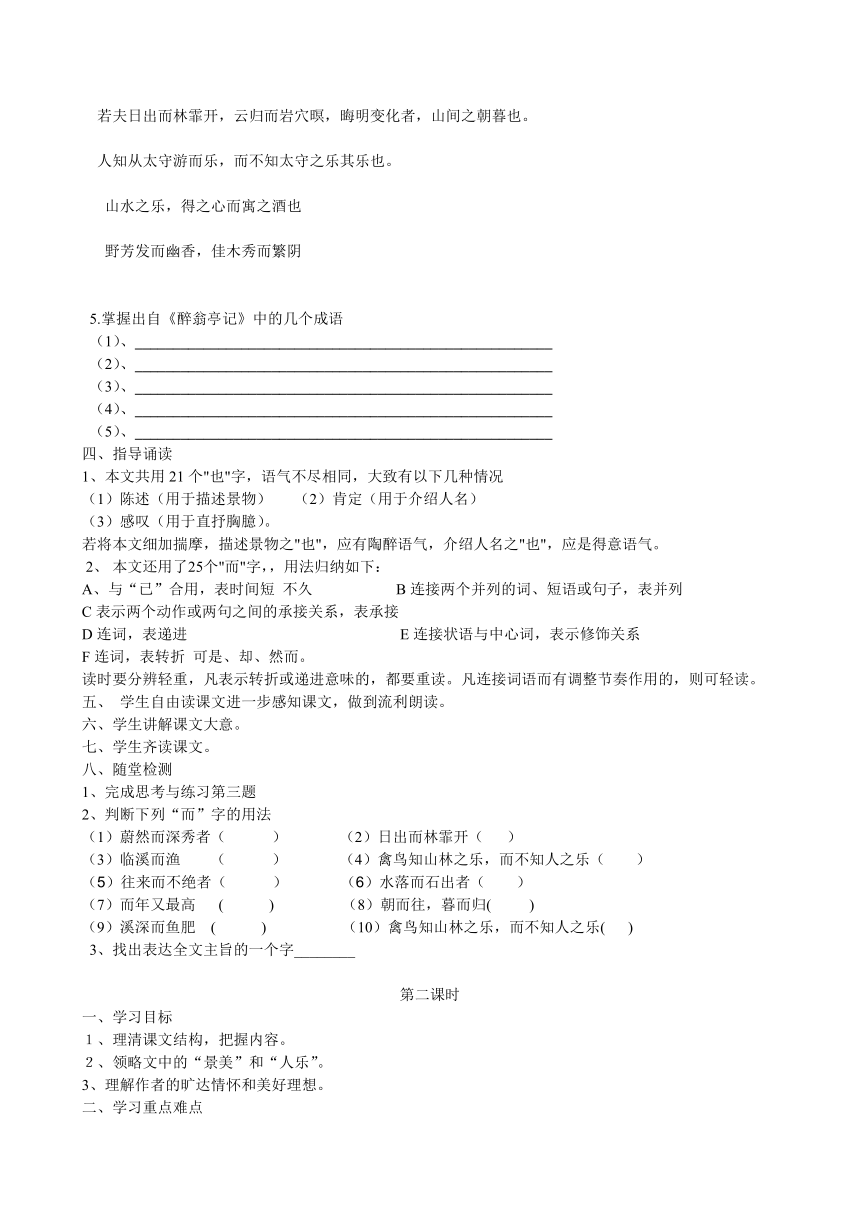

指导诵读

1、本文共用21个"也"字,语气不尽相同,大致有以下几种情况

陈述(用于描述景物) (2)肯定(用于介绍人名)

(3)感叹(用于直抒胸臆)。

若将本文细加揣摩,描述景物之"也",应有陶醉语气,介绍人名之"也",应是得意语气。

2、 本文还用了25个"而"字,,用法归纳如下:

与“已”合用,表时间短 不久 B连接两个并列的词、短语或句子,表并列

C表示两个动作或两句之间的承接关系,表承接

D连词,表递进 E连接状语与中心词,表示修饰关系

F连词,表转折 可是、却、然而。

读时要分辨轻重,凡表示转折或递进意味的,都要重读。凡连接词语而有调整节奏作用的,则可轻读。

五、 学生自由读课文进一步感知课文,做到流利朗读。

六、学生讲解课文大意。

七、学生齐读课文。

八、随堂检测

1、完成思考与练习第三题

2、判断下列“而”字的用法

(1)蔚然而深秀者( ) (2)日出而林霏开( )

(3)临溪而渔 ( ) (4)禽鸟知山林之乐,而不知人之乐( )

(5)往来而不绝者( ) (6)水落而石出者( )

(7)而年又最高 ( ) (8)朝而往,暮而归( )

(9)溪深而鱼肥 ( ) (10)禽鸟知山林之乐,而不知人之乐( )

3、找出表达全文主旨的一个字________

第二课时

一、学习目标

理清课文结构,把握内容。

2、领略文中的“景美”和“人乐”。

3、理解作者的旷达情怀和美好理想。

二、学习重点难点

1、领略文中的“景美”和“人乐”。

2、理解作者的旷达情怀和美好理想。

三、 学习方法

以学生为主体,教师为主导,训练为主线

整体感知

理清课文结构

第一部分(第____段): ______________________________________

一层(_____至_______):_____________________________________

二层(_____至_______):______________________________________

第二部分(第____段):______________________________________

第三部分(第____段):______________________________________

第四部分(第____段):______________________________________

五、合作交流

(一)、领略文中的景美

1、提问:亭名由何而来?太守为何自号为“醉翁”?

__________________________________________________________________________

醉翁的“醉”由何而生?仅仅是酒醉吗?太守为什么而醉?

__________________________________________________________________________

3、课文中那些句子描绘了醉翁亭四周的山水之景、朝暮之景和四时之景?

A. 山水之景:____________________________________________________________

B.朝暮之景:____________________________________________________________

C.四时之景:____________________________________________________________

4、醉翁亭依山傍水,景色千变万化,作者描绘了几幅画面?写景的顺序怎样?

画面:________________________________________________________

顺序:__________________________________________________________

、领略文中的人乐。

1、第三段写什么?可分为哪几层?段首的“至于”有什么作用?

_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、文中写出了谁“乐”?他们为何而乐?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3、作为太守,见此其乐融融的景象,自然酒不醉人而人自醉了。那么,我们如何来理解太守的醉呢?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

文中写了作者的山水之乐、宴饮之乐、与民同乐,那什么样的乐才是作者所向往的?找出文中相应的议论语句。如何理解“太守之乐其乐”?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5、但这乐真的是无忧无虑的乐吗?

_____________________________________________________________________________。

五、随堂练习

1.积累写景的名句(写出作者及出处)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.根据下列情境,用《醉翁亭记》中的语句填空

①美国在联合国大唱人权高调,真是“_________________ ”意在干涉别国内政。

②这个案情十分复杂,扑朔迷离,但侦察人员决心全力以赴,非把它查个_____ 不可。

3、完成思考与练习第二题

4、探究拓展训练

沧浪亭记

一日过郡学,东顾草树郁然,崇阜广水,不类乎城中。并水得微径于杂花修竹之间,东趋数百步,有弃地,纵广合五六十寻。三向皆水也。杠之南,其地益阔。旁无民居,左右皆林木相亏蔽,访诸旧老,云:“钱氏有国,近戚孙承?之池馆也。坳隆胜势,遗意尚存。予爱而徘徊,遂以钱四万得之,构亭北 ,号沧浪焉。前竹后水,水之阳又竹,无穷极,澄川翠干,光影会合于轩户之间,尤与风月为相宜。

①沧浪亭的环境特点是(用文中八个字回答)_____________________________

② 沧浪亭所在园林的地理特点是(用文中四个字回答)_______________________ ③解释划线字的意义

东顾草树郁然 ( ) 杂花修竹 ( )

不类乎城中 ( ) 坳隆胜势( )

④选出下列说法有错的一项( )

A. 本文作者采用移步换形的写作手法

B. “访诸旧老”的“诸”兼有“之乎”两字的意义

C. “光影会合于轩户之间”的“会合”与现代汉语“会合”意义相同D. 。

E. “水之阳又竹”的“阳”即“阳光”之意。

⑤翻译句子

三向皆水也。

_____________________________________________________________________

第三课时

一、学习要点

1、学习本文写作手法。

2、把握本文的思想感情。

二、学习重点难点

体会作者的思想感情

三、 学习方法

以学生为主体,教师为主导,训练为主线

四、整体把握:

1、本文的中心是什么?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

分析本文写作特点。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、拓展延伸

《醉翁亭记》表达了怎样的思想感情?它与《岳阳楼记》都是抒情散文两者表达的思想感情有什么异同?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

设计者:罗秦

第一课时

一、学习目标

1、了解作者、作品及其背景。

2、掌握文中重点文言词汇,理解文章大意; 正确、流利、有感情地朗读课文。

二、 学习重点难点

1.文言文中字、词、句 的含义,积累部分文言常用词语。

2.翻译全文

三、学习方法

自主、合作、点拨、训练 。

预习导学

1、查一查:

查阅资料,了解作者及写作背景,写出你所知道的与课文及作者相关的知识。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、重点字词学习

(1)、积累生字,注音

环滁皆山也( ) 林壑尤美( ) 琅琊也( )( ) 饮少辄醉( )

林霏( ) 岩穴暝( ) 伛偻提携( )( ) 泉香而酒洌( )

山肴野蔌( )( ) 觥筹交错( ) 颓然乎其间( ) 树林阴翳( )

晦明变化( ) 宴酣之乐( ) 潺( ) 酿( )

2.多音字注音组词

中 偻

3.古今异义

古义 今义

时

芳

意

提携

解释重点词句

(1)词 (解释)

晦明变化者:___ 云归而岩穴暝: ____ 林壑尤美:____ 泉香而酒洌:____

颓然于其间者:________ 已而夕阳在山:_____ 蔚然而深秀者________

环滁皆山也_____ 佳木秀而繁阴________ 环而攻之而不胜_________

蔚然而深秀者______ 若夫日出而林霏开_____若夫霪雨霏霏 __________

太守自谓也________ 野芳发而幽香________ 太守谓谁_________

醉翁之意不在酒______ 人知从太守游而乐______ 日出而林霏开______

云归而岩穴暝_______ 太守归而宾客从也_____

句子(翻译)

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

山水之乐,得之心而寓之酒也

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴

5.掌握出自《醉翁亭记》中的几个成语

(1)、_______________________________________________________

(2)、_______________________________________________________

(3)、_______________________________________________________

(4)、_______________________________________________________

(5)、_______________________________________________________

指导诵读

1、本文共用21个"也"字,语气不尽相同,大致有以下几种情况

陈述(用于描述景物) (2)肯定(用于介绍人名)

(3)感叹(用于直抒胸臆)。

若将本文细加揣摩,描述景物之"也",应有陶醉语气,介绍人名之"也",应是得意语气。

2、 本文还用了25个"而"字,,用法归纳如下:

与“已”合用,表时间短 不久 B连接两个并列的词、短语或句子,表并列

C表示两个动作或两句之间的承接关系,表承接

D连词,表递进 E连接状语与中心词,表示修饰关系

F连词,表转折 可是、却、然而。

读时要分辨轻重,凡表示转折或递进意味的,都要重读。凡连接词语而有调整节奏作用的,则可轻读。

五、 学生自由读课文进一步感知课文,做到流利朗读。

六、学生讲解课文大意。

七、学生齐读课文。

八、随堂检测

1、完成思考与练习第三题

2、判断下列“而”字的用法

(1)蔚然而深秀者( ) (2)日出而林霏开( )

(3)临溪而渔 ( ) (4)禽鸟知山林之乐,而不知人之乐( )

(5)往来而不绝者( ) (6)水落而石出者( )

(7)而年又最高 ( ) (8)朝而往,暮而归( )

(9)溪深而鱼肥 ( ) (10)禽鸟知山林之乐,而不知人之乐( )

3、找出表达全文主旨的一个字________

第二课时

一、学习目标

理清课文结构,把握内容。

2、领略文中的“景美”和“人乐”。

3、理解作者的旷达情怀和美好理想。

二、学习重点难点

1、领略文中的“景美”和“人乐”。

2、理解作者的旷达情怀和美好理想。

三、 学习方法

以学生为主体,教师为主导,训练为主线

整体感知

理清课文结构

第一部分(第____段): ______________________________________

一层(_____至_______):_____________________________________

二层(_____至_______):______________________________________

第二部分(第____段):______________________________________

第三部分(第____段):______________________________________

第四部分(第____段):______________________________________

五、合作交流

(一)、领略文中的景美

1、提问:亭名由何而来?太守为何自号为“醉翁”?

__________________________________________________________________________

醉翁的“醉”由何而生?仅仅是酒醉吗?太守为什么而醉?

__________________________________________________________________________

3、课文中那些句子描绘了醉翁亭四周的山水之景、朝暮之景和四时之景?

A. 山水之景:____________________________________________________________

B.朝暮之景:____________________________________________________________

C.四时之景:____________________________________________________________

4、醉翁亭依山傍水,景色千变万化,作者描绘了几幅画面?写景的顺序怎样?

画面:________________________________________________________

顺序:__________________________________________________________

、领略文中的人乐。

1、第三段写什么?可分为哪几层?段首的“至于”有什么作用?

_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、文中写出了谁“乐”?他们为何而乐?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3、作为太守,见此其乐融融的景象,自然酒不醉人而人自醉了。那么,我们如何来理解太守的醉呢?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

文中写了作者的山水之乐、宴饮之乐、与民同乐,那什么样的乐才是作者所向往的?找出文中相应的议论语句。如何理解“太守之乐其乐”?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5、但这乐真的是无忧无虑的乐吗?

_____________________________________________________________________________。

五、随堂练习

1.积累写景的名句(写出作者及出处)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.根据下列情境,用《醉翁亭记》中的语句填空

①美国在联合国大唱人权高调,真是“_________________ ”意在干涉别国内政。

②这个案情十分复杂,扑朔迷离,但侦察人员决心全力以赴,非把它查个_____ 不可。

3、完成思考与练习第二题

4、探究拓展训练

沧浪亭记

一日过郡学,东顾草树郁然,崇阜广水,不类乎城中。并水得微径于杂花修竹之间,东趋数百步,有弃地,纵广合五六十寻。三向皆水也。杠之南,其地益阔。旁无民居,左右皆林木相亏蔽,访诸旧老,云:“钱氏有国,近戚孙承?之池馆也。坳隆胜势,遗意尚存。予爱而徘徊,遂以钱四万得之,构亭北 ,号沧浪焉。前竹后水,水之阳又竹,无穷极,澄川翠干,光影会合于轩户之间,尤与风月为相宜。

①沧浪亭的环境特点是(用文中八个字回答)_____________________________

② 沧浪亭所在园林的地理特点是(用文中四个字回答)_______________________ ③解释划线字的意义

东顾草树郁然 ( ) 杂花修竹 ( )

不类乎城中 ( ) 坳隆胜势( )

④选出下列说法有错的一项( )

A. 本文作者采用移步换形的写作手法

B. “访诸旧老”的“诸”兼有“之乎”两字的意义

C. “光影会合于轩户之间”的“会合”与现代汉语“会合”意义相同D. 。

E. “水之阳又竹”的“阳”即“阳光”之意。

⑤翻译句子

三向皆水也。

_____________________________________________________________________

第三课时

一、学习要点

1、学习本文写作手法。

2、把握本文的思想感情。

二、学习重点难点

体会作者的思想感情

三、 学习方法

以学生为主体,教师为主导,训练为主线

四、整体把握:

1、本文的中心是什么?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

分析本文写作特点。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、拓展延伸

《醉翁亭记》表达了怎样的思想感情?它与《岳阳楼记》都是抒情散文两者表达的思想感情有什么异同?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》