十五从军征 课件

图片预览

文档简介

课件21张PPT。汉朝时,北部边界时时受到匈奴的威胁,战乱频繁。统治阶级大量征兵,兵役沉重,有的人几乎一生都葬送在服兵役的痛苦生活中,《十五从军征》就写了一个从军老兵回家后的悲苦经历。十五从军征

《乐府诗集》

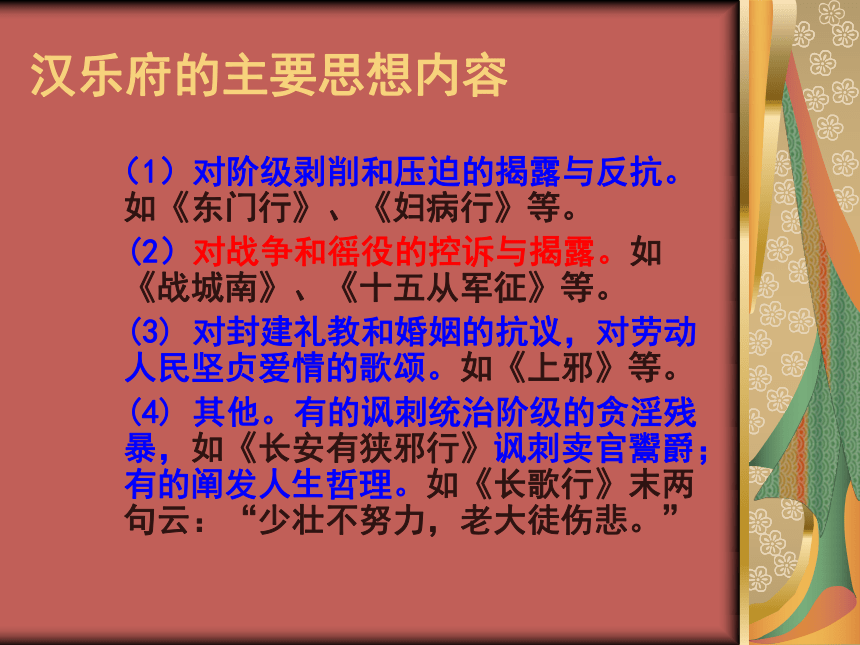

“乐府”,原是古代掌管音乐的官署,汉武帝时规模较大。其具体任务是制作乐谱,收集歌词和训练音乐人才。歌词的来源有二:一部分是文人专门作的;一部分是从民间收集的。后来,人们将乐府机关采集的诗篇称为乐府,或称乐府诗、乐府歌词,于是乐府便由官府名称变成了诗体名称。 关于“乐府”汉乐府的主要思想内容 (1)对阶级剥削和压迫的揭露与反抗。如《东门行》、《妇病行》等。

(2)对战争和徭役的控诉与揭露。如《战城南》、《十五从军征》等。

(3) 对封建礼教和婚姻的抗议,对劳动人民坚贞爱情的歌颂。如《上邪》等。

(4) 其他。有的讽刺统治阶级的贪淫残暴,如《长安有狭邪行》讽刺卖官鬻爵;有的阐发人生哲理。如《长歌行》末两句云:“少壮不努力,老大徒伤悲。” 冢zhǒngdòu窦雉zhì葵kuí舂羹贻gēngyíchōng朗读始:才。

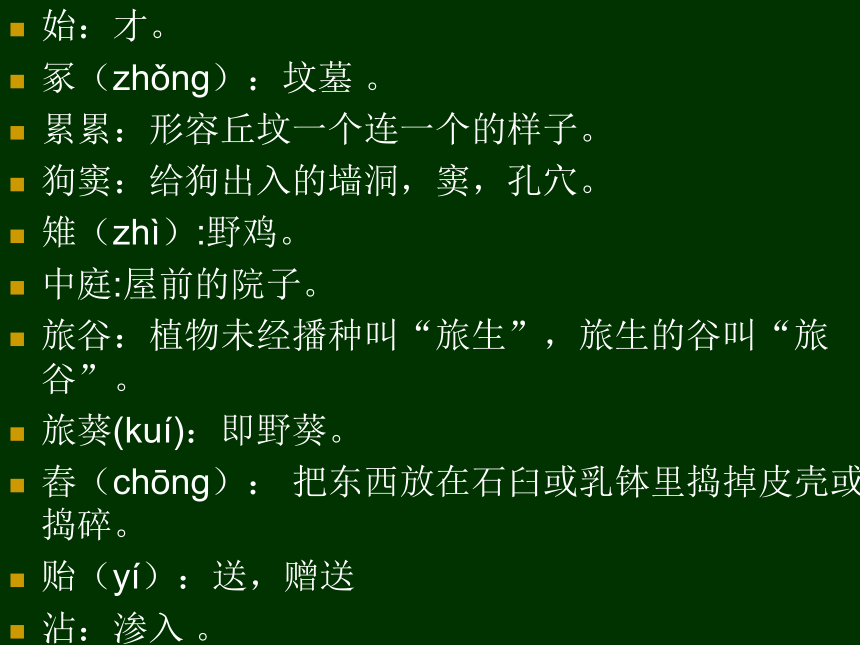

冢(zhǒng):坟墓 。

累累:形容丘坟一个连一个的样子。

狗窦:给狗出入的墙洞,窦,孔穴。

雉(zhì):野鸡。

中庭:屋前的院子。

旅谷:植物未经播种叫“旅生”,旅生的谷叫“旅谷”。

旅葵(kuí):即野葵。

舂(chōng): 把东西放在石臼或乳钵里捣掉皮壳或捣碎。

贻(yí):送,赠送

沾:渗入 。十五从军征,八十始得归。十五从军征,八十始得归。 诗一开头用了“十五”和“八十”两个数字,尖锐地揭露了这样一个触目惊心的事实:一个足足服了六十五年兵役的老兵,最后才得拖着垂死的身躯,穷老归乡。可以想见,这六十五年,他必然经历了千辛万苦。给读者留下众多想象的空间。但有一点是明确的,那就是他“从军征”,系出于战事,而且这一去就是数十年!“八十”与“十五”相对照,突出其“从军征”时间之久;“始得归”与“从军征”相呼应,则表明他中途一直未能回来。 道逢乡里人:“家中有阿谁?”

“遥看是君家,松柏冢累累。”道逢乡里人,家中有阿谁? 遥看是君家,松柏冢累累。老兵在归乡途中与乡里人的对话。老兵,“道逢乡里人”,便迫不及待地问道:“家中有阿谁?”“乡里人”答道:“遥看是君家,松柏冢累累。”唐代诗人宋之问的诗句“近乡情更怯,不敢问来人”,反映其在久别家乡之后、返乡途中的矛盾心理,与此诗笔法有别,却殊途同归。宋之问的诗句是曲笔写其返乡途中想了解家中情况的迫切愿望,而此诗则是直言之。二者均表现了久别家乡的返乡之人的真实情感。 井上生旅葵。

中庭生旅谷,

雉从梁上飞。

兔从狗窦入,

兔从狗窦入,雉从梁上飞。 中庭生旅谷,井上生旅葵。 这些处于不同方位的动、植物在这里构成的是一幅多么悲凉的景象啊!造成这一景象的直接原因是老兵家中无人。而其家中无人,又是谁造成的呢?对此,诗未明言,这又给了读者想象的空间。 舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁。 舂谷持作饭,采葵持作羹。 羹饭一时熟,不知贻阿谁。 老兵孤身一人回家,家中也无亲人了,到头来还是他孤身一人。这不仅照应了上文——乡里人的答话与老兵返家后所看到的景象,而且继续以哀景写哀情。 出门东向看,泪落沾我衣。 出门东向看,泪落沾我衣。 这一细节,将举目无亲、孤身一人的老兵形象刻画得栩栩如生,将其悲痛欲绝的茫然之情抒发得淋漓尽致。试想,他“十五从军征,八十始得归”,家中已了无亲人,而只有荒凉的景象,怎能不悲从中来?以后的生活,又当如何呢?他又怎能不感到茫然呢? 情感----两个“阿谁”“家中有阿谁”是指老兵久征回归,近乡途中问人的话,表现了老人那满怀悲怯、犹存侥幸、终归绝望的心情,颇有“近乡情更怯,不敢问来人”的味道。

“不知贻阿谁”是指老兵回家做饭,孤苦伶仃,连个一同吃饭的亲人都找不到,我们可以体味到他那渴盼亲情、渴求慰藉却又举目荒坟的孤凄处境。能有“阿谁”呢?苍茫天地,荒旷世界,唯老人孑然一身而已,这真是惨不忍闻的人间悲剧! 结 构 其返乡经历是:始得归→归途中→返回家中→“出门东向看”;

情感变化为:急想回家,急想知道“家中有阿谁?”,充满与亲人团聚的希望(归途中)→希望落空→彻底失望(返回家中,景象荒凉,了无一人)→悲哀流泪,心茫然(“出门东向看”)。三个场面老兵回家前和乡人的对话

回家后烧饭作羹

饭菜熟后难以独自进餐主 旨对当时穷兵黩武的统治者与无休无止的战争,造成了该老兵的悲惨遭遇。反映该老兵的悲惨遭遇,也就反映了当时在沉重的徭役压迫之下的平民百姓的悲惨遭遇,深刻地揭露了当时黑暗的社会现实。 作业: 1.背诵古诗; 2.改写《十五从军征》; 3.积累有关战争的诗歌。

(2)对战争和徭役的控诉与揭露。如《战城南》、《十五从军征》等。

(3) 对封建礼教和婚姻的抗议,对劳动人民坚贞爱情的歌颂。如《上邪》等。

(4) 其他。有的讽刺统治阶级的贪淫残暴,如《长安有狭邪行》讽刺卖官鬻爵;有的阐发人生哲理。如《长歌行》末两句云:“少壮不努力,老大徒伤悲。” 冢zhǒngdòu窦雉zhì葵kuí舂羹贻gēngyíchōng朗读始:才。

冢(zhǒng):坟墓 。

累累:形容丘坟一个连一个的样子。

狗窦:给狗出入的墙洞,窦,孔穴。

雉(zhì):野鸡。

中庭:屋前的院子。

旅谷:植物未经播种叫“旅生”,旅生的谷叫“旅谷”。

旅葵(kuí):即野葵。

舂(chōng): 把东西放在石臼或乳钵里捣掉皮壳或捣碎。

贻(yí):送,赠送

沾:渗入 。十五从军征,八十始得归。十五从军征,八十始得归。 诗一开头用了“十五”和“八十”两个数字,尖锐地揭露了这样一个触目惊心的事实:一个足足服了六十五年兵役的老兵,最后才得拖着垂死的身躯,穷老归乡。可以想见,这六十五年,他必然经历了千辛万苦。给读者留下众多想象的空间。但有一点是明确的,那就是他“从军征”,系出于战事,而且这一去就是数十年!“八十”与“十五”相对照,突出其“从军征”时间之久;“始得归”与“从军征”相呼应,则表明他中途一直未能回来。 道逢乡里人:“家中有阿谁?”

“遥看是君家,松柏冢累累。”道逢乡里人,家中有阿谁? 遥看是君家,松柏冢累累。老兵在归乡途中与乡里人的对话。老兵,“道逢乡里人”,便迫不及待地问道:“家中有阿谁?”“乡里人”答道:“遥看是君家,松柏冢累累。”唐代诗人宋之问的诗句“近乡情更怯,不敢问来人”,反映其在久别家乡之后、返乡途中的矛盾心理,与此诗笔法有别,却殊途同归。宋之问的诗句是曲笔写其返乡途中想了解家中情况的迫切愿望,而此诗则是直言之。二者均表现了久别家乡的返乡之人的真实情感。 井上生旅葵。

中庭生旅谷,

雉从梁上飞。

兔从狗窦入,

兔从狗窦入,雉从梁上飞。 中庭生旅谷,井上生旅葵。 这些处于不同方位的动、植物在这里构成的是一幅多么悲凉的景象啊!造成这一景象的直接原因是老兵家中无人。而其家中无人,又是谁造成的呢?对此,诗未明言,这又给了读者想象的空间。 舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁。 舂谷持作饭,采葵持作羹。 羹饭一时熟,不知贻阿谁。 老兵孤身一人回家,家中也无亲人了,到头来还是他孤身一人。这不仅照应了上文——乡里人的答话与老兵返家后所看到的景象,而且继续以哀景写哀情。 出门东向看,泪落沾我衣。 出门东向看,泪落沾我衣。 这一细节,将举目无亲、孤身一人的老兵形象刻画得栩栩如生,将其悲痛欲绝的茫然之情抒发得淋漓尽致。试想,他“十五从军征,八十始得归”,家中已了无亲人,而只有荒凉的景象,怎能不悲从中来?以后的生活,又当如何呢?他又怎能不感到茫然呢? 情感----两个“阿谁”“家中有阿谁”是指老兵久征回归,近乡途中问人的话,表现了老人那满怀悲怯、犹存侥幸、终归绝望的心情,颇有“近乡情更怯,不敢问来人”的味道。

“不知贻阿谁”是指老兵回家做饭,孤苦伶仃,连个一同吃饭的亲人都找不到,我们可以体味到他那渴盼亲情、渴求慰藉却又举目荒坟的孤凄处境。能有“阿谁”呢?苍茫天地,荒旷世界,唯老人孑然一身而已,这真是惨不忍闻的人间悲剧! 结 构 其返乡经历是:始得归→归途中→返回家中→“出门东向看”;

情感变化为:急想回家,急想知道“家中有阿谁?”,充满与亲人团聚的希望(归途中)→希望落空→彻底失望(返回家中,景象荒凉,了无一人)→悲哀流泪,心茫然(“出门东向看”)。三个场面老兵回家前和乡人的对话

回家后烧饭作羹

饭菜熟后难以独自进餐主 旨对当时穷兵黩武的统治者与无休无止的战争,造成了该老兵的悲惨遭遇。反映该老兵的悲惨遭遇,也就反映了当时在沉重的徭役压迫之下的平民百姓的悲惨遭遇,深刻地揭露了当时黑暗的社会现实。 作业: 1.背诵古诗; 2.改写《十五从军征》; 3.积累有关战争的诗歌。

同课章节目录

- 1 高尚

- 一夜的工作

- 穷人

- 白桦林的低语

- 杨震暮夜却金

- 尊敬普通人

- 2 美与丑

- 丑石

- 寓言二则

- 做一个最好的你

- 有些人

- 丑公主

- 3 母亲河

- 长江之歌

- 三峡之秋

- 古诗二首

- 黄河——中华民族的摇篮

- 故乡的河

- 4 体育

- 体育颂

- 把掌声分给她一半

- 学奕

- 足球史话

- 手拉手

- 5 往事

- 我的伯父鲁迅先生

- 花脸

- 荷塘旧事

- 第一支笔

- 报纸的故事

- 6 战争

- 古诗二首

- 小英雄雨来

- 夜莺之歌

- 狼牙山五壮士

- 螳螂捕蝉

- 7 地球家庭

- 企盼世界和平的孩子

- 黑孩子罗伯特

- 别挤啦

- 瑞恩的井

- 阳光皮肤

- 8 岁寒三友

- 墨梅图题诗

- 题长松图

- 墨竹图题诗

- 黄山松

- 竹颂

- 梅香正浓

- 旧版资料

- 唯一的听众

- 最后的淇淇

- 母亲的纯净水

- 苍松怪石图题诗

- 黄河之水天上来

- 母亲的纯净水