13.1 分子热运动 学习任务单(无答案)

文档属性

| 名称 | 13.1 分子热运动 学习任务单(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-11 08:03:45 | ||

图片预览

文档简介

课题 第十三章 第 1 节 分子热运动

学习目标

1 . 能简单说明物质是由分子、原子构成的。 2 . 通过实验知道一切物质的分子都在不停地做无规则运动。 3 . 能够识别扩散现象, 并能用分子热运动的观点进行解释。 4 . 知道分子间存在相互作用力。

课前学习任务

预习:阅读课本第 2—4 页的内容,尝试回答下列问题: 1. 物质是由什么构成的? 2. 为什么打开一盒香皂,很快就会闻到香味,是什么跑到鼻子里了? 能闻到香味的原因 是什么? 3. 一支铅笔既难被压缩也难被拉伸,说明什么?

课上学习任务

【学习任务一】物质的构成 苯分子 金原子 生物大分子

常见的物质是 构成的。

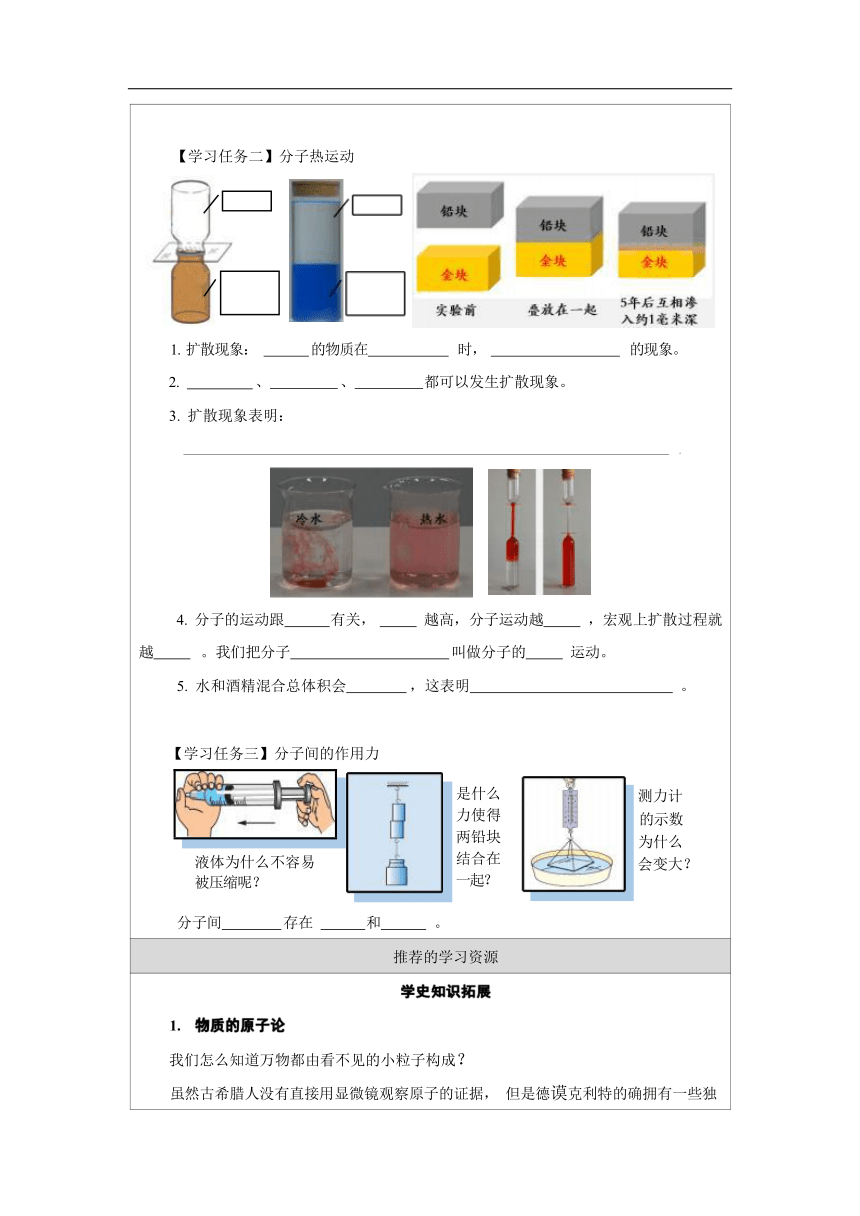

【学习任务二】分子热运动

1. 扩散现象: 的物质在 时, 的现象。 2. 、 、 都可以发生扩散现象。 3. 扩散现象表明: 。

4. 分子的运动跟 有关, 越高,分子运动越 ,宏观上扩散过程就 越 。我们把分子 叫做分子的 运动。 5. 水和酒精混合总体积会 ,这表明 。

【学习任务三】分子间的作用力 是什么 力使得 两铅块 结合在 一起? 测力计 的示数 为什么 会变大?

液体为什么不容易 被压缩呢?

分子间 存在 和 。

推荐的学习资源

学史知识拓展 1. 物质的原子论 我们怎么知道万物都由看不见的小粒子构成? 虽然古希腊人没有直接用显微镜观察原子的证据, 但是德谟克利特的确拥有一些独

到的间接证明。例如他论证说: 因为我们能够在远处闻到面包香味,所以小的面包粒子 一定从面包上脱落下来飘进了我们的鼻孔。他认为这些面包粒子与面包的原子有关。在 今天这仍是对气味的一种可接受的解释。但是,这个概念没有得到直接的观察结果的支 持,因此, 有许多科学家不相信原子的存在。 关于原子的第一个明确的证据是在 1800 年前后由化学家道尔顿发现的。道尔顿注意 到,当某些物质化合生成别种物质时,它们总是按质量的简单比值相互结合。例如,当 氢与氧结合生成水时,两种物质的质量比总是 1:8。 在物质无限可分假说的基础上, 难以理解为什么会有这样简单的比值。但如果物质 是由原子构成的,那么就会有一个简单的解释。例如,如果 1 个氢原子和 1 个氧原子有 一个简单的质量比, 而且如果这些原子总以简单的比值结合成水, 那么水中氢与氧的质 量比也将是简单的数值。今天我们知道单个氢原子与单个氧原子的质量比为 1:16,而且 每个氧原子总是和两个氢原子结合生成水。所以, 我们今天就明白了为什么质量比为 1:8。 这样, 原子论解释了道尔顿观察到的简单比值。然而,这证明了原子论吗?答案是 没有!可能原子并不存在,可能对简单比值另有解释,甚至没有解释。 一般的概念不能 由观察结果证明,但观察结果能使它变得似乎更可信。 几十年后, 植物学家布朗用显微镜观察到悬浮在液体中的花粉小颗粒无规律地动来 动去, 虽然液体本身没有可观察到的运动。他最初的假设是: 这些花粉颗粒是活的。但 是悬浮在液体中的无生命的尘埃颗粒也同样无规律地动个不停,从而否定了这个假说。 假设与理论虽然不能被证明,但是它们可以被否定。 布朗运动背后看不到的原因究竟是什么?将近 19 世纪末时,人们提出, 原子的亚 微观(在普通显微镜下看不见)运动引起布朗运动。这个想法认为,原子在不停地运 动,而尘埃颗粒受到原子的冲撞。 1905 年, 这个假说得到了一个当时还未出名的年轻物理学家的有力支持,他就是爱 因斯坦。爱因斯坦的贡献是在理论方面, 而非观察方面。他应用已经建立的理论, 计算 像尘埃颗粒这样的粒子(它们比原子大得多)受到运动原子的无规则撞击而乱冲乱撞的 详细情况。他给出了几个定量的(数值的)预言, 例如尘埃颗粒聚集物由于液体中的无 规则碰撞而散开的速率, 即扩散的速率。这样的预言是能够通过测量检验的,实际上, 它很快就得到了检验。测量结果与爱因斯坦的预言相符。这种定量的证据无可争辩。要

么看不见的原子真的引起了布朗运动,要么爱因斯坦的计算极其幸运地碰巧给出所有的 正确数值。在爱因斯坦的这工作之后,科学家们不再对原子论提出疑问了。 摘自《物理九年级全一册教师教学用书》,北京人民教育出版社,2017(7):22-23 原文摘自《物理学:基本概念及其与方方面面的联系》阿特·霍布森著,上海科学技术 出版社, 有改动 2 . 气体动理论的发展 气体动理论( kinetic theory of gases,曾译“气体分子运动论”)认为物质由不停运动着 的分子所构成, 大量分子无规则热运动的统计平均效果可说明物质的宏观热性质。它是 理解宏观与微观世界的桥梁。 伽利略、伽桑迪、培根和牛顿等人都接受并发展了原子论,特别是伽桑迪在原子论 基础上,进一步假设物质中的原子可在各个方向上运动, 从而解释了诸如物态变化等物 理现象。 伯努利发展了伽桑迪等人的思想,他在 1738 年发表的论文《关于空气的弹性与重量 学说的答辩》中论述了气体压强的碰撞理论。基于气体是由许多激烈运动的粒子构成的 假设, 他对一圆筒内气体的压强与体积的关系进行计算, 推导出玻意耳定律的数学表达 式。大约过了近一个世纪,1821 年, 英国科学家赫拉帕司也独立地提出了类似理论。 伯努利和赫拉帕司的工作是早期气体动理论的重要成果, 可惜由于当时热质说颇为 流行, 他们的工作未引起人们的重视而被搁置起来了。 1856 年, 德国化学家柯尼希发表了一篇短文《气体理论原理》,粗略提出分子运动 的假设,虽然他的论文与伯努利和赫拉帕司的工作相比, 在内容上没有什么进步, 但由 于他是当时学术界的权威,他的论文给气体动理论带来了转机。 1857 年, 克劳修斯在柯尼希的论文的激励下, 把他以前关于气体运动论的所有设想 整理成具体理论,并在一篇题为《论我们称之为热的运动的性质》的论文中加以论述。 不仅推导出理想气体定律,此外,还计算了分子的速率、定性解释了物质三态变化。 1859 年,麦克斯韦在《气体动理学理论的例证》一文中,假定分子是完全弹性 球,导出了气体分子按速率的分布律。 知道了气体分子的速率分布函数,就可以求出有关物理量,了解多粒子系统的宏观 行为。这正是统计力学的基本思想。这样,麦克斯韦把气体动理论推进到了一个新的重 要阶段——经典统计力学。

1867 年, 麦克斯韦为克服由其理论得出的黏滞系数对温度的依赖关系与实验不符的 困难, 假定分子间的作用力与分子间距离的四次方成反比,从这个模型出发,他提出了 气体输运过程的数学理论,导出了输运系数。 麦克斯韦所开创的事业, 由于玻耳兹曼和吉布斯的工作, 逐步建立起了完整的统计 力学大厦。 到 19 世纪末, 气体动理论的理论体系已基本完善, 但它是否正确, 还有待实验检 验。众所周知,早在 1827 年,英国植物学家布朗观察到, 几乎任何一种悬浮在水中的 微粒都做无规则的、永不停顿的运动,即著名的布朗运动。1877 年, 德耳索指出, 布朗 运动是由于微粒受到的液体分子碰撞不平衡所引起的。 1908 年, 皮兰通过多种精密实验 研究布朗运动, 证实了爱因斯坦和斯莫卢霍夫斯基分别于 1905 年和 1906 年独自提出的 布朗运动理论, 使气体动理论为大家所公认。 1920 年, 施特恩在历史上第一次用实验测定了分子的速率分布。我国科学家葛正权 于 1934 年测定过铋蒸气分子的速率分布。但由于技术条件等方面的限制, 实验结果与 理论还有某种程度的距离。1956 年,密勒和库什用钍蒸气的原子射线做实验,精确测定 了分子按速率的分布,结果与麦克斯韦分布符合得十分好。这样, 以确凿的实验事实证 实了气体动理论,从而确立了其在自然科学中的地位。 摘自《物理九年级全一册教师教学用书》,北京人民教育出版社,2017(7):23-24 ,略 有删改

学习目标

1 . 能简单说明物质是由分子、原子构成的。 2 . 通过实验知道一切物质的分子都在不停地做无规则运动。 3 . 能够识别扩散现象, 并能用分子热运动的观点进行解释。 4 . 知道分子间存在相互作用力。

课前学习任务

预习:阅读课本第 2—4 页的内容,尝试回答下列问题: 1. 物质是由什么构成的? 2. 为什么打开一盒香皂,很快就会闻到香味,是什么跑到鼻子里了? 能闻到香味的原因 是什么? 3. 一支铅笔既难被压缩也难被拉伸,说明什么?

课上学习任务

【学习任务一】物质的构成 苯分子 金原子 生物大分子

常见的物质是 构成的。

【学习任务二】分子热运动

1. 扩散现象: 的物质在 时, 的现象。 2. 、 、 都可以发生扩散现象。 3. 扩散现象表明: 。

4. 分子的运动跟 有关, 越高,分子运动越 ,宏观上扩散过程就 越 。我们把分子 叫做分子的 运动。 5. 水和酒精混合总体积会 ,这表明 。

【学习任务三】分子间的作用力 是什么 力使得 两铅块 结合在 一起? 测力计 的示数 为什么 会变大?

液体为什么不容易 被压缩呢?

分子间 存在 和 。

推荐的学习资源

学史知识拓展 1. 物质的原子论 我们怎么知道万物都由看不见的小粒子构成? 虽然古希腊人没有直接用显微镜观察原子的证据, 但是德谟克利特的确拥有一些独

到的间接证明。例如他论证说: 因为我们能够在远处闻到面包香味,所以小的面包粒子 一定从面包上脱落下来飘进了我们的鼻孔。他认为这些面包粒子与面包的原子有关。在 今天这仍是对气味的一种可接受的解释。但是,这个概念没有得到直接的观察结果的支 持,因此, 有许多科学家不相信原子的存在。 关于原子的第一个明确的证据是在 1800 年前后由化学家道尔顿发现的。道尔顿注意 到,当某些物质化合生成别种物质时,它们总是按质量的简单比值相互结合。例如,当 氢与氧结合生成水时,两种物质的质量比总是 1:8。 在物质无限可分假说的基础上, 难以理解为什么会有这样简单的比值。但如果物质 是由原子构成的,那么就会有一个简单的解释。例如,如果 1 个氢原子和 1 个氧原子有 一个简单的质量比, 而且如果这些原子总以简单的比值结合成水, 那么水中氢与氧的质 量比也将是简单的数值。今天我们知道单个氢原子与单个氧原子的质量比为 1:16,而且 每个氧原子总是和两个氢原子结合生成水。所以, 我们今天就明白了为什么质量比为 1:8。 这样, 原子论解释了道尔顿观察到的简单比值。然而,这证明了原子论吗?答案是 没有!可能原子并不存在,可能对简单比值另有解释,甚至没有解释。 一般的概念不能 由观察结果证明,但观察结果能使它变得似乎更可信。 几十年后, 植物学家布朗用显微镜观察到悬浮在液体中的花粉小颗粒无规律地动来 动去, 虽然液体本身没有可观察到的运动。他最初的假设是: 这些花粉颗粒是活的。但 是悬浮在液体中的无生命的尘埃颗粒也同样无规律地动个不停,从而否定了这个假说。 假设与理论虽然不能被证明,但是它们可以被否定。 布朗运动背后看不到的原因究竟是什么?将近 19 世纪末时,人们提出, 原子的亚 微观(在普通显微镜下看不见)运动引起布朗运动。这个想法认为,原子在不停地运 动,而尘埃颗粒受到原子的冲撞。 1905 年, 这个假说得到了一个当时还未出名的年轻物理学家的有力支持,他就是爱 因斯坦。爱因斯坦的贡献是在理论方面, 而非观察方面。他应用已经建立的理论, 计算 像尘埃颗粒这样的粒子(它们比原子大得多)受到运动原子的无规则撞击而乱冲乱撞的 详细情况。他给出了几个定量的(数值的)预言, 例如尘埃颗粒聚集物由于液体中的无 规则碰撞而散开的速率, 即扩散的速率。这样的预言是能够通过测量检验的,实际上, 它很快就得到了检验。测量结果与爱因斯坦的预言相符。这种定量的证据无可争辩。要

么看不见的原子真的引起了布朗运动,要么爱因斯坦的计算极其幸运地碰巧给出所有的 正确数值。在爱因斯坦的这工作之后,科学家们不再对原子论提出疑问了。 摘自《物理九年级全一册教师教学用书》,北京人民教育出版社,2017(7):22-23 原文摘自《物理学:基本概念及其与方方面面的联系》阿特·霍布森著,上海科学技术 出版社, 有改动 2 . 气体动理论的发展 气体动理论( kinetic theory of gases,曾译“气体分子运动论”)认为物质由不停运动着 的分子所构成, 大量分子无规则热运动的统计平均效果可说明物质的宏观热性质。它是 理解宏观与微观世界的桥梁。 伽利略、伽桑迪、培根和牛顿等人都接受并发展了原子论,特别是伽桑迪在原子论 基础上,进一步假设物质中的原子可在各个方向上运动, 从而解释了诸如物态变化等物 理现象。 伯努利发展了伽桑迪等人的思想,他在 1738 年发表的论文《关于空气的弹性与重量 学说的答辩》中论述了气体压强的碰撞理论。基于气体是由许多激烈运动的粒子构成的 假设, 他对一圆筒内气体的压强与体积的关系进行计算, 推导出玻意耳定律的数学表达 式。大约过了近一个世纪,1821 年, 英国科学家赫拉帕司也独立地提出了类似理论。 伯努利和赫拉帕司的工作是早期气体动理论的重要成果, 可惜由于当时热质说颇为 流行, 他们的工作未引起人们的重视而被搁置起来了。 1856 年, 德国化学家柯尼希发表了一篇短文《气体理论原理》,粗略提出分子运动 的假设,虽然他的论文与伯努利和赫拉帕司的工作相比, 在内容上没有什么进步, 但由 于他是当时学术界的权威,他的论文给气体动理论带来了转机。 1857 年, 克劳修斯在柯尼希的论文的激励下, 把他以前关于气体运动论的所有设想 整理成具体理论,并在一篇题为《论我们称之为热的运动的性质》的论文中加以论述。 不仅推导出理想气体定律,此外,还计算了分子的速率、定性解释了物质三态变化。 1859 年,麦克斯韦在《气体动理学理论的例证》一文中,假定分子是完全弹性 球,导出了气体分子按速率的分布律。 知道了气体分子的速率分布函数,就可以求出有关物理量,了解多粒子系统的宏观 行为。这正是统计力学的基本思想。这样,麦克斯韦把气体动理论推进到了一个新的重 要阶段——经典统计力学。

1867 年, 麦克斯韦为克服由其理论得出的黏滞系数对温度的依赖关系与实验不符的 困难, 假定分子间的作用力与分子间距离的四次方成反比,从这个模型出发,他提出了 气体输运过程的数学理论,导出了输运系数。 麦克斯韦所开创的事业, 由于玻耳兹曼和吉布斯的工作, 逐步建立起了完整的统计 力学大厦。 到 19 世纪末, 气体动理论的理论体系已基本完善, 但它是否正确, 还有待实验检 验。众所周知,早在 1827 年,英国植物学家布朗观察到, 几乎任何一种悬浮在水中的 微粒都做无规则的、永不停顿的运动,即著名的布朗运动。1877 年, 德耳索指出, 布朗 运动是由于微粒受到的液体分子碰撞不平衡所引起的。 1908 年, 皮兰通过多种精密实验 研究布朗运动, 证实了爱因斯坦和斯莫卢霍夫斯基分别于 1905 年和 1906 年独自提出的 布朗运动理论, 使气体动理论为大家所公认。 1920 年, 施特恩在历史上第一次用实验测定了分子的速率分布。我国科学家葛正权 于 1934 年测定过铋蒸气分子的速率分布。但由于技术条件等方面的限制, 实验结果与 理论还有某种程度的距离。1956 年,密勒和库什用钍蒸气的原子射线做实验,精确测定 了分子按速率的分布,结果与麦克斯韦分布符合得十分好。这样, 以确凿的实验事实证 实了气体动理论,从而确立了其在自然科学中的地位。 摘自《物理九年级全一册教师教学用书》,北京人民教育出版社,2017(7):23-24 ,略 有删改

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展