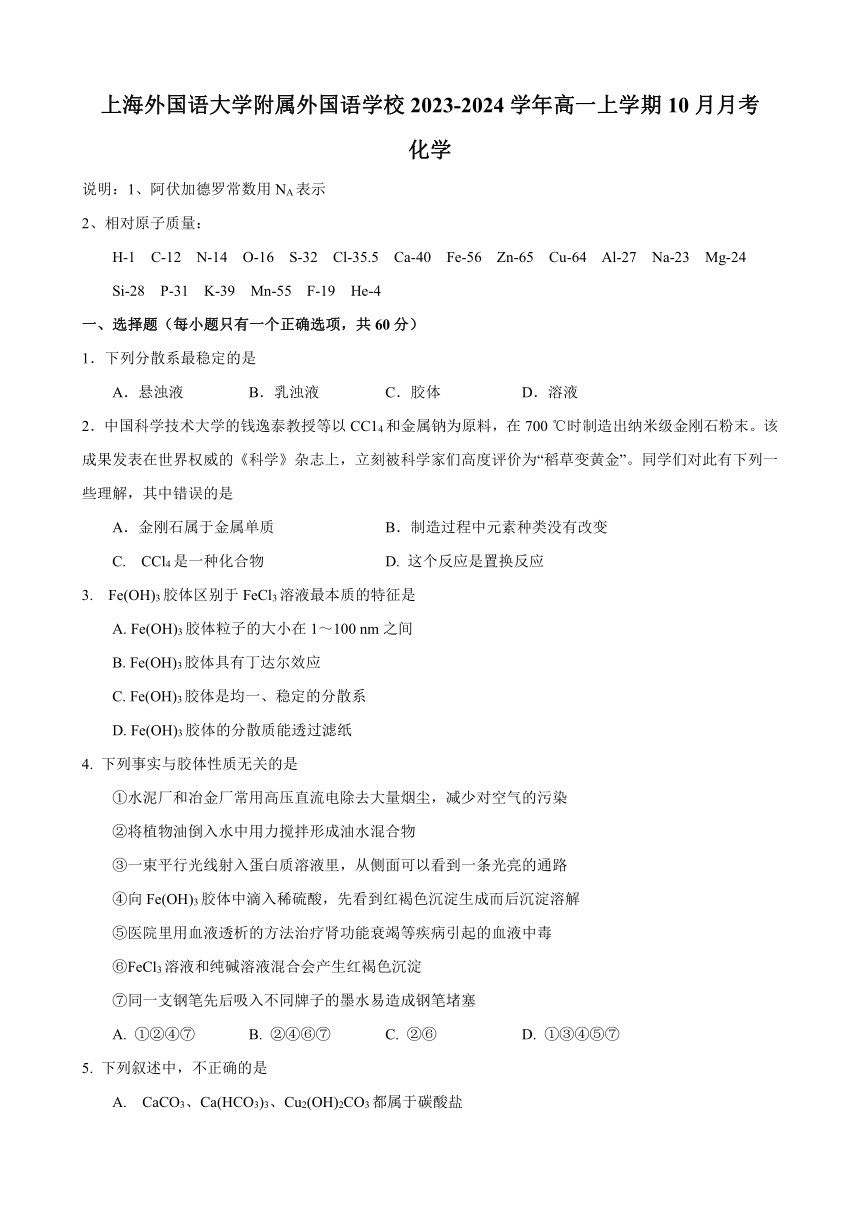

上海外国语大学附属外国语学校2023-2024学年高一上学期10月月考化学试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 上海外国语大学附属外国语学校2023-2024学年高一上学期10月月考化学试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-11 08:17:36 | ||

图片预览

文档简介

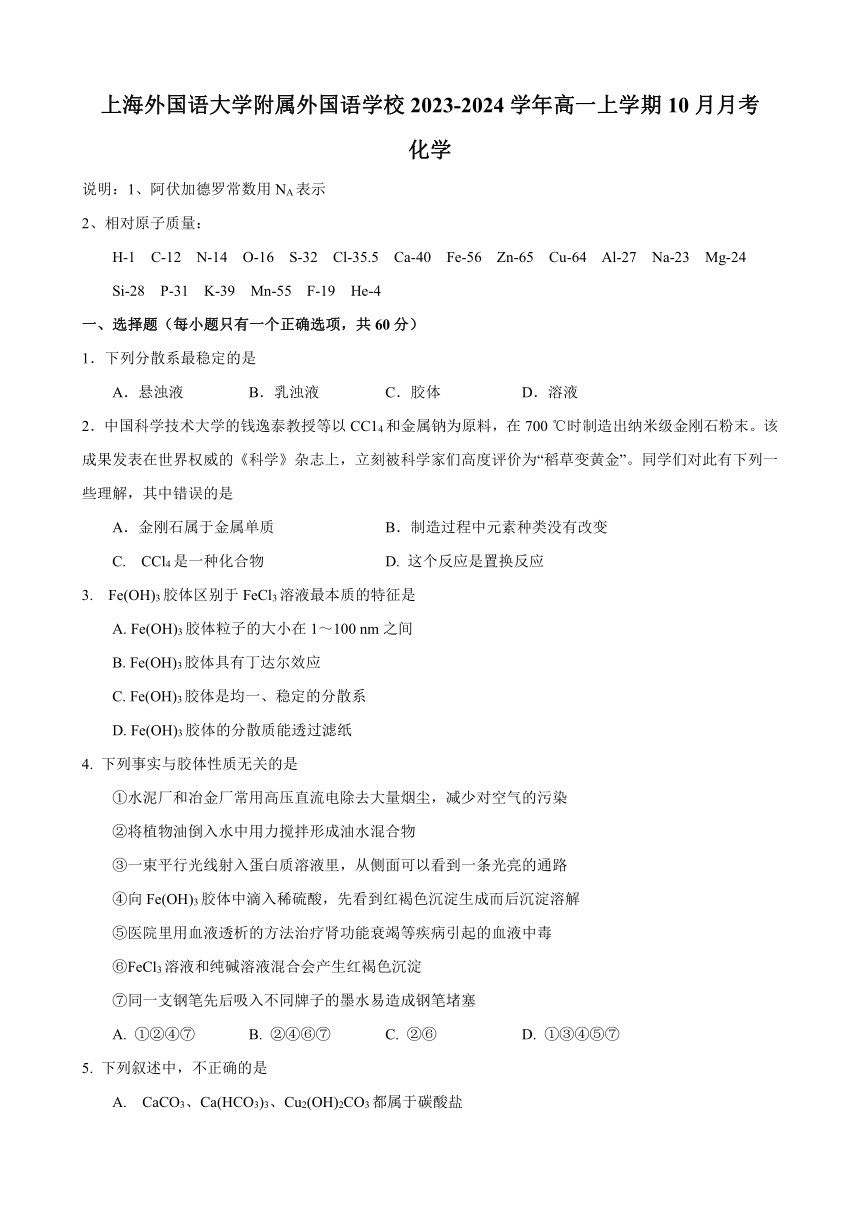

上海外国语大学附属外国语学校2023-2024学年高一上学期10月月考

化学

说明:1、阿伏加德罗常数用NA表示

2、相对原子质量:

H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cl-35.5 Ca-40 Fe-56 Zn-65 Cu-64 Al-27 Na-23 Mg-24

Si-28 P-31 K-39 Mn-55 F-19 He-4

一、选择题(每小题只有一个正确选项,共60分)

1.下列分散系最稳定的是

A.悬浊液 B.乳浊液 C.胶体 D.溶液

2.中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CC14和金属钠为原料,在700 ℃时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解,其中错误的是

A.金刚石属于金属单质 B.制造过程中元素种类没有改变

C. CCl4是一种化合物 D. 这个反应是置换反应

3. Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征是

A. Fe(OH)3胶体粒子的大小在1~100 nm之间

B. Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应

C. Fe(OH)3胶体是均一、稳定的分散系

D. Fe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸

4. 下列事实与胶体性质无关的是

①水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染

②将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物

③一束平行光线射入蛋白质溶液里,从侧面可以看到一条光亮的通路

④向Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸,先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解

⑤医院里用血液透析的方法治疗肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒

⑥FeCl3溶液和纯碱溶液混合会产生红褐色沉淀

⑦同一支钢笔先后吸入不同牌子的墨水易造成钢笔堵塞

A. ①②④⑦ B. ②④⑥⑦ C. ②⑥ D. ①③④⑤⑦

5. 下列叙述中,不正确的是

A. CaCO3、Ca(HCO3)3、Cu2(OH)2CO3都属于碳酸盐

B.盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物

C.蓝矾(CuSO4·5H2O)和干冰属于化合物,铁矿石属于混合物

D.通过化学反应,可由Ba(OH)2一步转化生成NaOH

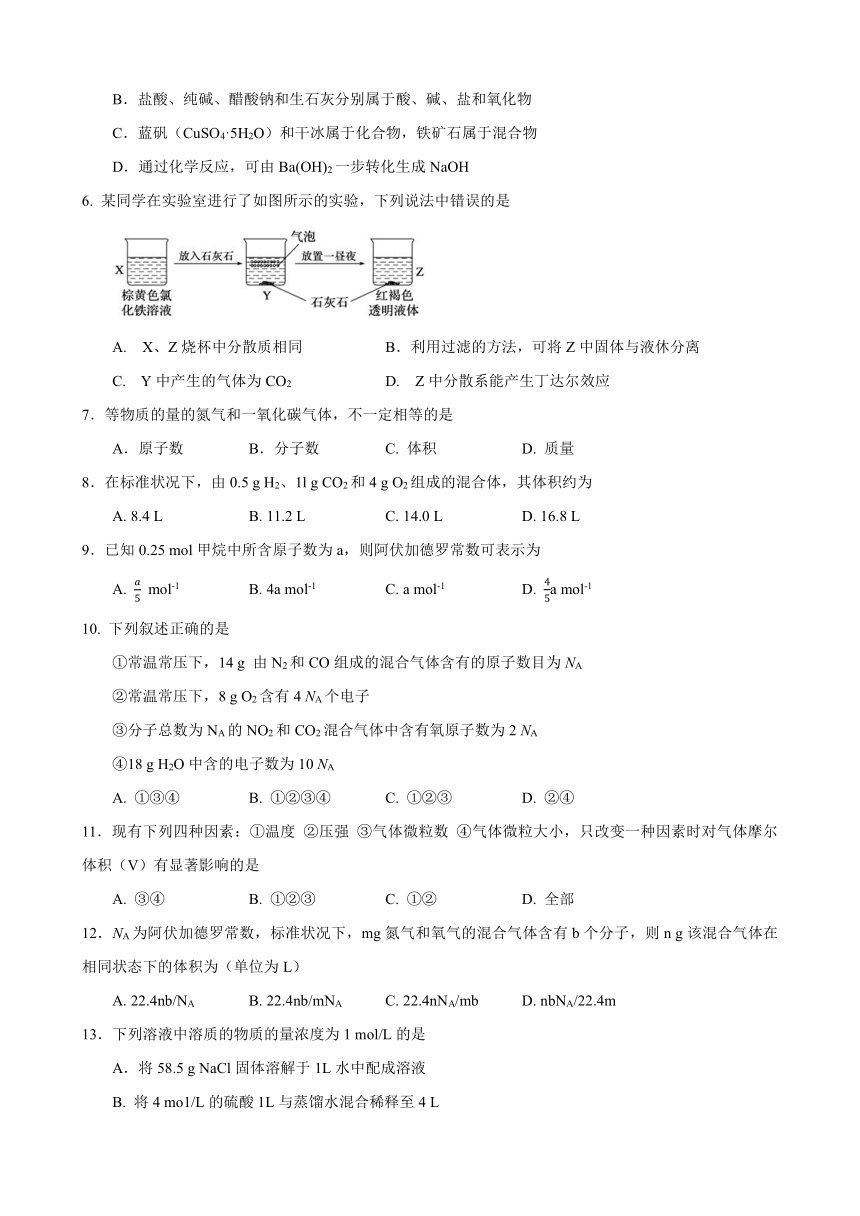

6. 某同学在实验室进行了如图所示的实验,下列说法中错误的是

A. X、Z烧杯中分散质相同 B.利用过滤的方法,可将Z中固体与液休分离

C. Y中产生的气体为CO2 D. Z中分散系能产生丁达尔效应

7.等物质的量的氮气和一氧化碳气体,不一定相等的是

A.原子数 B.分子数 C. 体积 D. 质量

8.在标准状况下,由0.5 g H2、1l g CO2和4 g O2组成的混合体,其体积约为

A. 8.4 L B. 11.2 L C. 14.0 L D. 16.8 L

9.已知0.25 mol甲烷中所含原子数为a,则阿伏加德罗常数可表示为

A. mol-1 B. 4a mol-1 C. a mol-1 D. a mol-1

10. 下列叙述正确的是

①常温常压下,14 g 由N2和CO组成的混合气体含有的原子数目为NA

②常温常压下,8 g O2含有4 NA个电子

③分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2 NA

④18 g H2O中含的电子数为10 NA

A. ①③④ B. ①②③④ C. ①②③ D. ②④

11.现有下列四种因素:①温度 ②压强 ③气体微粒数 ④气体微粒大小,只改变一种因素时对气体摩尔体积(V)有显著影响的是

A. ③④ B. ①②③ C. ①② D. 全部

12.NA为阿伏加德罗常数,标准状况下,mg氮气和氧气的混合气体含有b个分子,则n g该混合气体在相同状态下的体积为(单位为L)

A. 22.4nb/NA B. 22.4nb/mNA C. 22.4nNA/mb D. nbNA/22.4m

13.下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 mol/L的是

A.将58.5 g NaCl固体溶解于1L水中配成溶液

B. 将4 mo1/L的硫酸1L与蒸馏水混合稀释至4 L

C.常温常压下,将22.4 L HCl气体溶于蒸馏水中配成1L溶液

D.将1L 10 mo1/L的盐酸与9L蒸馏水混合配成溶液

14.用胆矾配制500 mL 0.1 mol·L-1的硫酸铜溶液,需要胆矾的质量为

A. 25 g B. 12.5 g C. 6.25 g D. 37.5 g

15.硫酸钠和硫酸溶液等体积混合后,H+浓度为0.3 mol·L-1,SO42-浓度为0.4mol·L-1,则混合溶液中Na+浓度为

A. 0.15 mol·L-1 B. 0.2 mol·L-1 C. 0.25 mol·L-1 D. 0.5 mol·L-1

16. 下列两种气体的分子数一定相等的是

A. 质量相等的N2和CO B.体积相等的CO和C2H4

C. 等温、等体积的O2和N2 D.等压、等体积的N2和CO2

17. 由CO2、H2、CO组成的混合气在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气中CO2、H2、CO的体积比不可能的是

A. 29:8:3 B. 65:40:37 C. 13:8:29 D. 26:16:17

18. 由CH4和CO组成混合气体在标准状况下的密度为0.982g/L,则混合气体中CH4和CO的质量比为

A. 1:1 B. 1:4 C. 4:7 D. 8:7

19.在一体积不变的密闭容器中装有1mol O2,在放电条件下发生下列反应:3O22O3,并恢复到原来状态,如有45%O2转化为O3,则下列说法中错误的是

A. 反应前后容器中氧原子总数仍为2NA个

B.反应后容器的压强是反应前的0.85倍

C.反应后得到混合气体的密度约是相同条件下H2密度的17.8倍

D. 反应后的混合气体中O3的质量分数为45%

20. 在一体积不变的密闭容器中有可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。在室温下左室充入空气,右室充入CO和O2,活塞正好停留在离左端1/4处(图a)。然后点燃CO和O2,反应完毕恢复至原来的温度,活塞向右移动,空气与剩余气体的体积比恰好为1:2.5(图b)。不正确的选项是

A. 未反应前CO和O2的体积比可能是5:1

B. 反应后的剩余气体可能是CO2和CO的混合物

C. 未反应前CO和O2的体积比不可能是1:2

D. 反应后剩余气体的组成可能是CO2和O2,其物质的量之比为2:3

二、填空题(共40分)

21.某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。

(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是________。

A. 冷水 B. 沸水 C. NaOH浓溶液 D. NaCl浓溶液

(2)现有甲、乙、丙三名同学进行Fe(OH)3胶体的制备实验:

①甲同学的操作是:取一小烧杯,加入25 mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入1~2 mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热。

请评价该操作是否正确_____。

②乙直接加热饱和FeCl3溶液,请评价是否正确________。

③丙向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,为了使反应进行充分,煮沸10分钟,请评价是否正确________。

(3)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:___________________________,证明有Fe(OH)3胶体生成的实验操作是______________________________________,利用的胶体性质是_________________________。

(4)通过以上实验步骤可以制得Fe3O4胶体。

①Fe3O4胶体粒子能否用过滤法实现固液分离 ______(填“能”或“不能”),理由是_______________________。

②Fe3O4胶体不易形成沉淀,原因是___________________________________。

③写出Fe3O4胶体较快形成沉淀的方法__________________。

22.现有14.4 g CO和CO2的混合气体,在标准状况下其体积为8.96 L。回答下列问题:

(1)混合气体中碳原子的个数为____________(用NA表示阿伏加德罗常数的值)。

混合气体的平均摩尔质量为________g/mol。

(2)将混合气体依次通过如图所示装置,最后收集在气球中(实验在标准状况下测定)。

①气球中收集到的气体中,电子总数为__________(用NA表示阿伏加德罗常数的值)。

②气球的体积为_______L。

23.若在50毫升3mo1/L的稀硫酸中加入一定量的已经生锈的铁片,生锈铁片恰好完全溶解,同时硫酸无剩余,该过程中生成2.016L氢气(标准状态),

请写出相关的离子方程式:_____________________________。

请写出所得到溶液中所有溶质的化学式及其物质的量浓度(假定溶液体积仍为50毫升):________________

参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D A A C B A C C D B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B B B D A A C C C

二、填空题

21.(1)B

(2)正确;不正确;不正确

(3)FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;用一束光照射所得的液体,从侧面观察是否有一条光亮的“通路”出现;丁达尔效应

(4)①不能;胶体粒子太小,过滤时容易透过滤纸

②胶体粒子通过吸附而带有电荷,且同种胶体所带电荷相同,排斥作用阻碍了胶体粒子变大而沉降

③加热等

22.(1)0.4NA;36

(2)2.8NA;4.48

23. Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、Fe+2H+=Fe2++H2↑(2Fe3++Fe=3Fe2+)

Fe2(SO4)3:0.02mol、FeSO4:0.09mol(或 FeSO4:0.15mol)

化学

说明:1、阿伏加德罗常数用NA表示

2、相对原子质量:

H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cl-35.5 Ca-40 Fe-56 Zn-65 Cu-64 Al-27 Na-23 Mg-24

Si-28 P-31 K-39 Mn-55 F-19 He-4

一、选择题(每小题只有一个正确选项,共60分)

1.下列分散系最稳定的是

A.悬浊液 B.乳浊液 C.胶体 D.溶液

2.中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CC14和金属钠为原料,在700 ℃时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解,其中错误的是

A.金刚石属于金属单质 B.制造过程中元素种类没有改变

C. CCl4是一种化合物 D. 这个反应是置换反应

3. Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征是

A. Fe(OH)3胶体粒子的大小在1~100 nm之间

B. Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应

C. Fe(OH)3胶体是均一、稳定的分散系

D. Fe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸

4. 下列事实与胶体性质无关的是

①水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染

②将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物

③一束平行光线射入蛋白质溶液里,从侧面可以看到一条光亮的通路

④向Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸,先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解

⑤医院里用血液透析的方法治疗肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒

⑥FeCl3溶液和纯碱溶液混合会产生红褐色沉淀

⑦同一支钢笔先后吸入不同牌子的墨水易造成钢笔堵塞

A. ①②④⑦ B. ②④⑥⑦ C. ②⑥ D. ①③④⑤⑦

5. 下列叙述中,不正确的是

A. CaCO3、Ca(HCO3)3、Cu2(OH)2CO3都属于碳酸盐

B.盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物

C.蓝矾(CuSO4·5H2O)和干冰属于化合物,铁矿石属于混合物

D.通过化学反应,可由Ba(OH)2一步转化生成NaOH

6. 某同学在实验室进行了如图所示的实验,下列说法中错误的是

A. X、Z烧杯中分散质相同 B.利用过滤的方法,可将Z中固体与液休分离

C. Y中产生的气体为CO2 D. Z中分散系能产生丁达尔效应

7.等物质的量的氮气和一氧化碳气体,不一定相等的是

A.原子数 B.分子数 C. 体积 D. 质量

8.在标准状况下,由0.5 g H2、1l g CO2和4 g O2组成的混合体,其体积约为

A. 8.4 L B. 11.2 L C. 14.0 L D. 16.8 L

9.已知0.25 mol甲烷中所含原子数为a,则阿伏加德罗常数可表示为

A. mol-1 B. 4a mol-1 C. a mol-1 D. a mol-1

10. 下列叙述正确的是

①常温常压下,14 g 由N2和CO组成的混合气体含有的原子数目为NA

②常温常压下,8 g O2含有4 NA个电子

③分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2 NA

④18 g H2O中含的电子数为10 NA

A. ①③④ B. ①②③④ C. ①②③ D. ②④

11.现有下列四种因素:①温度 ②压强 ③气体微粒数 ④气体微粒大小,只改变一种因素时对气体摩尔体积(V)有显著影响的是

A. ③④ B. ①②③ C. ①② D. 全部

12.NA为阿伏加德罗常数,标准状况下,mg氮气和氧气的混合气体含有b个分子,则n g该混合气体在相同状态下的体积为(单位为L)

A. 22.4nb/NA B. 22.4nb/mNA C. 22.4nNA/mb D. nbNA/22.4m

13.下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 mol/L的是

A.将58.5 g NaCl固体溶解于1L水中配成溶液

B. 将4 mo1/L的硫酸1L与蒸馏水混合稀释至4 L

C.常温常压下,将22.4 L HCl气体溶于蒸馏水中配成1L溶液

D.将1L 10 mo1/L的盐酸与9L蒸馏水混合配成溶液

14.用胆矾配制500 mL 0.1 mol·L-1的硫酸铜溶液,需要胆矾的质量为

A. 25 g B. 12.5 g C. 6.25 g D. 37.5 g

15.硫酸钠和硫酸溶液等体积混合后,H+浓度为0.3 mol·L-1,SO42-浓度为0.4mol·L-1,则混合溶液中Na+浓度为

A. 0.15 mol·L-1 B. 0.2 mol·L-1 C. 0.25 mol·L-1 D. 0.5 mol·L-1

16. 下列两种气体的分子数一定相等的是

A. 质量相等的N2和CO B.体积相等的CO和C2H4

C. 等温、等体积的O2和N2 D.等压、等体积的N2和CO2

17. 由CO2、H2、CO组成的混合气在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气中CO2、H2、CO的体积比不可能的是

A. 29:8:3 B. 65:40:37 C. 13:8:29 D. 26:16:17

18. 由CH4和CO组成混合气体在标准状况下的密度为0.982g/L,则混合气体中CH4和CO的质量比为

A. 1:1 B. 1:4 C. 4:7 D. 8:7

19.在一体积不变的密闭容器中装有1mol O2,在放电条件下发生下列反应:3O22O3,并恢复到原来状态,如有45%O2转化为O3,则下列说法中错误的是

A. 反应前后容器中氧原子总数仍为2NA个

B.反应后容器的压强是反应前的0.85倍

C.反应后得到混合气体的密度约是相同条件下H2密度的17.8倍

D. 反应后的混合气体中O3的质量分数为45%

20. 在一体积不变的密闭容器中有可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。在室温下左室充入空气,右室充入CO和O2,活塞正好停留在离左端1/4处(图a)。然后点燃CO和O2,反应完毕恢复至原来的温度,活塞向右移动,空气与剩余气体的体积比恰好为1:2.5(图b)。不正确的选项是

A. 未反应前CO和O2的体积比可能是5:1

B. 反应后的剩余气体可能是CO2和CO的混合物

C. 未反应前CO和O2的体积比不可能是1:2

D. 反应后剩余气体的组成可能是CO2和O2,其物质的量之比为2:3

二、填空题(共40分)

21.某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。

(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是________。

A. 冷水 B. 沸水 C. NaOH浓溶液 D. NaCl浓溶液

(2)现有甲、乙、丙三名同学进行Fe(OH)3胶体的制备实验:

①甲同学的操作是:取一小烧杯,加入25 mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入1~2 mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热。

请评价该操作是否正确_____。

②乙直接加热饱和FeCl3溶液,请评价是否正确________。

③丙向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,为了使反应进行充分,煮沸10分钟,请评价是否正确________。

(3)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:___________________________,证明有Fe(OH)3胶体生成的实验操作是______________________________________,利用的胶体性质是_________________________。

(4)通过以上实验步骤可以制得Fe3O4胶体。

①Fe3O4胶体粒子能否用过滤法实现固液分离 ______(填“能”或“不能”),理由是_______________________。

②Fe3O4胶体不易形成沉淀,原因是___________________________________。

③写出Fe3O4胶体较快形成沉淀的方法__________________。

22.现有14.4 g CO和CO2的混合气体,在标准状况下其体积为8.96 L。回答下列问题:

(1)混合气体中碳原子的个数为____________(用NA表示阿伏加德罗常数的值)。

混合气体的平均摩尔质量为________g/mol。

(2)将混合气体依次通过如图所示装置,最后收集在气球中(实验在标准状况下测定)。

①气球中收集到的气体中,电子总数为__________(用NA表示阿伏加德罗常数的值)。

②气球的体积为_______L。

23.若在50毫升3mo1/L的稀硫酸中加入一定量的已经生锈的铁片,生锈铁片恰好完全溶解,同时硫酸无剩余,该过程中生成2.016L氢气(标准状态),

请写出相关的离子方程式:_____________________________。

请写出所得到溶液中所有溶质的化学式及其物质的量浓度(假定溶液体积仍为50毫升):________________

参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D A A C B A C C D B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B B B D A A C C C

二、填空题

21.(1)B

(2)正确;不正确;不正确

(3)FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;用一束光照射所得的液体,从侧面观察是否有一条光亮的“通路”出现;丁达尔效应

(4)①不能;胶体粒子太小,过滤时容易透过滤纸

②胶体粒子通过吸附而带有电荷,且同种胶体所带电荷相同,排斥作用阻碍了胶体粒子变大而沉降

③加热等

22.(1)0.4NA;36

(2)2.8NA;4.48

23. Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、Fe+2H+=Fe2++H2↑(2Fe3++Fe=3Fe2+)

Fe2(SO4)3:0.02mol、FeSO4:0.09mol(或 FeSO4:0.15mol)

同课章节目录