第5课 工业革命与工厂制度 课件 (共20张PPT) 2023-2024学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第5课 工业革命与工厂制度 课件 (共20张PPT) 2023-2024学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-11 20:45:07 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

知识回顾:中外历史纲要(下)第10课《影响世界的工业革命》

概念:

革命性变化

生产方式:由手工生产——机器生产

添加标题

生产力:自然力、人力——机械力

生产组织形式:手工工场——机器工厂

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

电气时代

工业革命又叫产业革命,18世纪60年代开始于英国,以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场生产与科技革命。它是由一系列技术变革引起的从[手工劳动转向机器生产]的重大飞跃。它既是一种技术革命,也是一场社会革命。

知识回顾:工业革命的背景

政治

资本

原料

劳动力

科技

市场

君主立宪制的确立

海外贸易、殖民掠夺和圈地运动扩大资本原始积累

殖民掠夺和圈地运动获得了大量原材料

圈地运动增加了自由劳动力

工场手工业时期积累的生产技术;以牛顿等为代表的科学巨匠推动自然科学的发展

殖民扩张获得广阔海外市场;圈地运动扩大国内市场

课程标准:认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解生产方式变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

目录

CONTENTS

01 机器大生产与工厂制度

02 工业革命后生活方式的变化

第5课 工业革命与工厂制度

e7d195523061f1c01ef2b70529884c179423570dbaad84926380ABC1F97BAEF0C8FC051856578EAB7874501A1FFE158C4981707381814BCC4D9A8E3554438DEE4FBCF5A5B4D2A8B0989AB57E8BAC65EB486172191761AFEFAD98399B7F929649E3C9CC3C2EDB05375483D52C873C1D6A323B353A12750684349CA2B1649B470708ACE6AB0C23D190

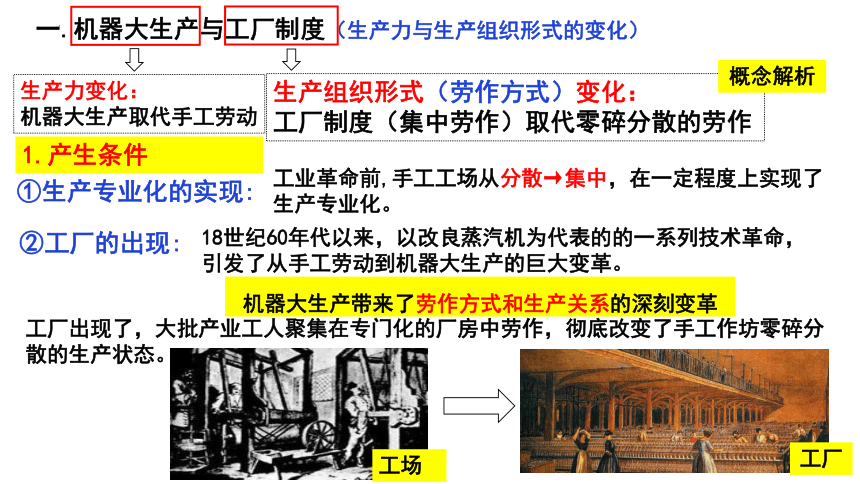

一.机器大生产与工厂制度(生产力与生产组织形式的变化)

18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革。

1.产生条件

生产力变化:

机器大生产取代手工劳动

生产组织形式(劳作方式)变化:

工厂制度(集中劳作)取代零碎分散的劳作

概念解析

工场

工厂

工厂出现了,大批产业工人聚集在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革

②工厂的出现:

①生产专业化的实现:

工业革命前,手工工场从分散→集中,在一定程度上实现了生产专业化。

e7d195523061f1c01ef2b70529884c179423570dbaad84926380ABC1F97BAEF0C8FC051856578EAB7874501A1FFE158C4981707381814BCC4D9A8E3554438DEE4FBCF5A5B4D2A8B0989AB57E8BAC65EB486172191761AFEFAD98399B7F929649E3C9CC3C2EDB05375483D52C873C1D6A323B353A12750684349CA2B1649B470708ACE6AB0C23D190

一.机器大生产与工厂制度(生产力与生产组织形式的变化)

2.工厂制度逐渐形成

1.产生条件

(1)概念:工厂是独立于家庭生产之外的,将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产的场所。工厂制度是一种新的生产组织形式,它建立在细致的劳动分工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织。

(2)建立过程:

◎1765年哈格里夫斯发明珍妮机珍妮纺纱机

◎1769年阿克莱特发明水力纺纱机

◎1785年瓦特改良蒸汽机

【拓展】现代工厂制度的创立

工厂制度的建立者、现代大工业的创始人是阿克莱特。1771年阿克莱特建立了现代第一家水力纺纱厂。此后他相继在兰开夏郡、诺丁汉郡等地开设工厂。阿克莱特一生创建了10来个工厂,经营非常成功。

——马克垚《世界文明史》

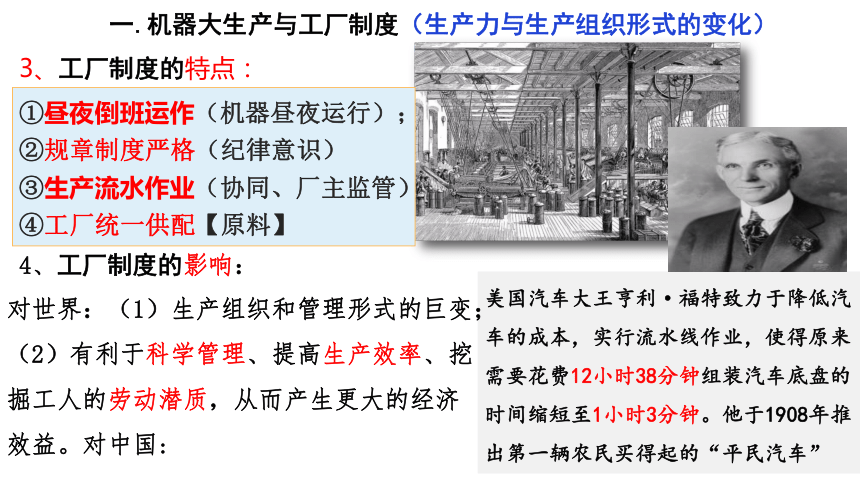

3、工厂制度的特点:

一.机器大生产与工厂制度(生产力与生产组织形式的变化)

①昼夜倒班运作(机器昼夜运行);

②规章制度严格(纪律意识)

③生产流水作业(协同、厂主监管)

④工厂统一供配【原料】

4、工厂制度的影响:

美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。他于1908年推出第一辆农民买得起的“平民汽车”

对世界:(1)生产组织和管理形式的巨变;

(2)有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。对中国:

张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

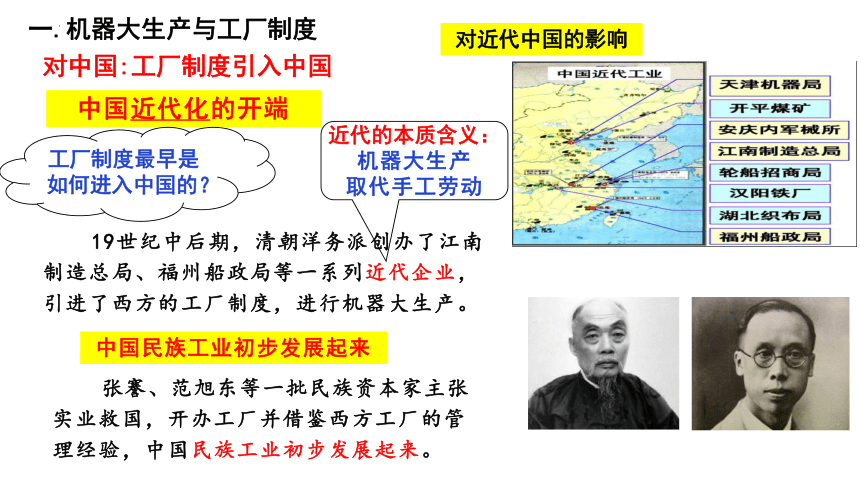

对中国:工厂制度引入中国

一.机器大生产与工厂制度

对近代中国的影响

中国近代化的开端

中国民族工业初步发展起来

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

近代的本质含义:机器大生产

取代手工劳动

工厂制度最早是

如何进入中国的?

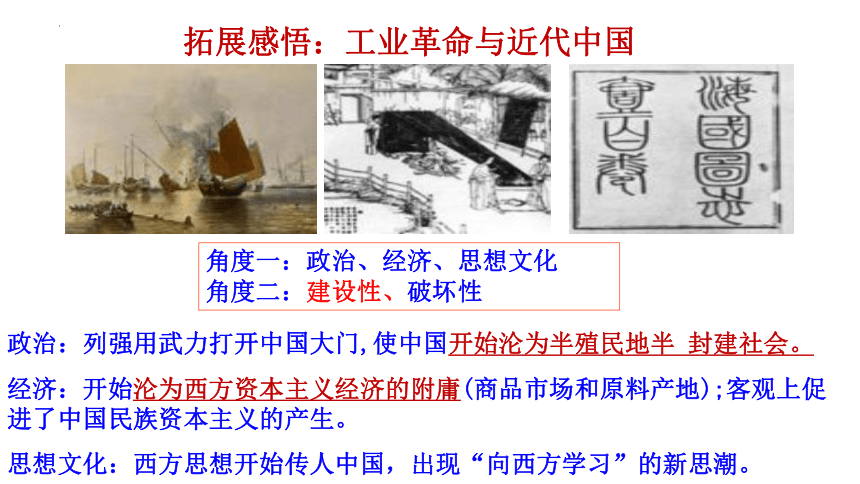

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:列强用武力打开中国大门,使中国开始沦为半殖民地半 封建社会。

经济:开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国民族资本主义的产生。

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。

拓展感悟:工业革命与近代中国

(2020·新高考江苏卷·18)1873年12月,英国伦敦出现了持续一周的大雾,许多人有强烈的窒息感,约有1150人在此次毒雾中丧生。当时来到伦敦的一位作家在给友人的信中抱怨:“我本应继续在伦敦演讲,但雾快要捏碎我的心脏。”这位作家的抱怨( )

A.源于机器大工业生产活动

B.揭露了垄断资本主义罪恶

C.表现出西方社会精神危机

D.是由于汽车尾气污染环境

链接高考

A

二.工业革命后生活方式的变化

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春, 这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

结合教材,归纳工业革命对人们生活方式产生的影响。

工业革命

劳作方式变化

生活方式变化

这个时代:英国工业革命

巴黎和伦敦

【史料阅读】p26

(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

--恩格斯《英国工人阶级状况》

思考:材料中的城市化带来了怎样的影响?如何应对?

二.工业革命后生活方式的变化

1.工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

英国农村人口和城市人口占总人口比例

问题:城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

应对:建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史》

蒸汽火车

远洋货轮

二.工业革命后生活方式的变化

2.交通运输业的进步,便利了人们的出行。

欧美国家形成了水陆运输网,促进城际间、国际间的人口交流与贸易往来,

大大增加了社会的流动性,使世界联系更加紧密。

3.促进了乡村的改变

以英国为代表的西方国家农业机械日益普及、普通建立了大农场,农业现代化水平大大提高。大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

工业化的英国农村正在向城镇化转变,工商业繁荣导致农村转型成为城市,部分农村或依附于城市。农村的人口大量进入城市,城市又不断地对农村土地进行占领,控制农村经济,农村变成了城市领地。

二.工业革命后生活方式的变化

4.生活节奏加快,时间观念增强

1859年,“大本钟”建成,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

1884年,法租界公董局正式启用外滩信号台,后因风雨折断。1908年重建,到1950年代中期,随着无线电、电话电报等服务水平上升而停止使用。

1833年,英国首创“落球报时”,在格林尼治天文台泰晤士河畔建造了落球报时塔,专为航海服务。

二.工业革命后生活方式的变化

原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,

准时准点成为现代生活的准则。

表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关

及市区街道多设有标准钟。

1802年英国颁布第一部《工厂法》后 ,西方国家不断通过立法推行初等教育,并加大政府对教育的经费 支持。到19世纪末20世纪初,英格兰5-12岁儿童的人学率达到80%。

5.初等教育不断推广,文化素质逐渐提升

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内,都需要有相当的文化程度……都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平…——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

①原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等,对民众的文化素质提出了更高的要求等。

②表现:19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;20世纪,中国开始出现大量小学堂,中共创工人夜校。

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

(6)给民众的生活带来消极影响:贫富分化加剧;危害工人健康;阶级矛盾激化;经济危机频发;殖民扩张加强,亚非拉人民灾难加深;生态环境遭破坏。

工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

二.工业革命后生活方式的变化

二、工业革命后生活方式的变化【小结】

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(人口猛增,工人的生活环境恶劣,20世纪以来,国家改善市民居住环境)

2、交通运输业的进步,便利了人们的出行。(水陆交通网,促进了城市间

、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会流动性。)

3、工业革命也促进了乡村的改变。(农业机械日益普及,建立了大农场,

农业现代化程度大大提高; 大量人口平从乡村走出,人们的眼界开阔了。)

4、随着生活节奏加快,人们的时间观念更为增强。(准时准点成为现代

生活准则。戴表、标准钟——英国大本钟)

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。(西方国家不断通过国家

立法推行初等教育;清政府与1904年推行“癸卯学制”)

6、工业革命也给民众生活带来消极影响。劳动时间过长、工作与生活环

境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。(19世纪欧洲社会

主义运动风起云涌,促进了马克思主义诞生;经过斗争,产业工人的待遇有所改善)

小结

社会生产力发展是人类历史发展过程中的决定性因素

生产方式的变革推动了人类社会的生活方式的进步

知识回顾:中外历史纲要(下)第10课《影响世界的工业革命》

概念:

革命性变化

生产方式:由手工生产——机器生产

添加标题

生产力:自然力、人力——机械力

生产组织形式:手工工场——机器工厂

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

电气时代

工业革命又叫产业革命,18世纪60年代开始于英国,以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场生产与科技革命。它是由一系列技术变革引起的从[手工劳动转向机器生产]的重大飞跃。它既是一种技术革命,也是一场社会革命。

知识回顾:工业革命的背景

政治

资本

原料

劳动力

科技

市场

君主立宪制的确立

海外贸易、殖民掠夺和圈地运动扩大资本原始积累

殖民掠夺和圈地运动获得了大量原材料

圈地运动增加了自由劳动力

工场手工业时期积累的生产技术;以牛顿等为代表的科学巨匠推动自然科学的发展

殖民扩张获得广阔海外市场;圈地运动扩大国内市场

课程标准:认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解生产方式变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

目录

CONTENTS

01 机器大生产与工厂制度

02 工业革命后生活方式的变化

第5课 工业革命与工厂制度

e7d195523061f1c01ef2b70529884c179423570dbaad84926380ABC1F97BAEF0C8FC051856578EAB7874501A1FFE158C4981707381814BCC4D9A8E3554438DEE4FBCF5A5B4D2A8B0989AB57E8BAC65EB486172191761AFEFAD98399B7F929649E3C9CC3C2EDB05375483D52C873C1D6A323B353A12750684349CA2B1649B470708ACE6AB0C23D190

一.机器大生产与工厂制度(生产力与生产组织形式的变化)

18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革。

1.产生条件

生产力变化:

机器大生产取代手工劳动

生产组织形式(劳作方式)变化:

工厂制度(集中劳作)取代零碎分散的劳作

概念解析

工场

工厂

工厂出现了,大批产业工人聚集在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革

②工厂的出现:

①生产专业化的实现:

工业革命前,手工工场从分散→集中,在一定程度上实现了生产专业化。

e7d195523061f1c01ef2b70529884c179423570dbaad84926380ABC1F97BAEF0C8FC051856578EAB7874501A1FFE158C4981707381814BCC4D9A8E3554438DEE4FBCF5A5B4D2A8B0989AB57E8BAC65EB486172191761AFEFAD98399B7F929649E3C9CC3C2EDB05375483D52C873C1D6A323B353A12750684349CA2B1649B470708ACE6AB0C23D190

一.机器大生产与工厂制度(生产力与生产组织形式的变化)

2.工厂制度逐渐形成

1.产生条件

(1)概念:工厂是独立于家庭生产之外的,将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产的场所。工厂制度是一种新的生产组织形式,它建立在细致的劳动分工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织。

(2)建立过程:

◎1765年哈格里夫斯发明珍妮机珍妮纺纱机

◎1769年阿克莱特发明水力纺纱机

◎1785年瓦特改良蒸汽机

【拓展】现代工厂制度的创立

工厂制度的建立者、现代大工业的创始人是阿克莱特。1771年阿克莱特建立了现代第一家水力纺纱厂。此后他相继在兰开夏郡、诺丁汉郡等地开设工厂。阿克莱特一生创建了10来个工厂,经营非常成功。

——马克垚《世界文明史》

3、工厂制度的特点:

一.机器大生产与工厂制度(生产力与生产组织形式的变化)

①昼夜倒班运作(机器昼夜运行);

②规章制度严格(纪律意识)

③生产流水作业(协同、厂主监管)

④工厂统一供配【原料】

4、工厂制度的影响:

美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。他于1908年推出第一辆农民买得起的“平民汽车”

对世界:(1)生产组织和管理形式的巨变;

(2)有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。对中国:

张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

对中国:工厂制度引入中国

一.机器大生产与工厂制度

对近代中国的影响

中国近代化的开端

中国民族工业初步发展起来

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

近代的本质含义:机器大生产

取代手工劳动

工厂制度最早是

如何进入中国的?

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:列强用武力打开中国大门,使中国开始沦为半殖民地半 封建社会。

经济:开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国民族资本主义的产生。

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。

拓展感悟:工业革命与近代中国

(2020·新高考江苏卷·18)1873年12月,英国伦敦出现了持续一周的大雾,许多人有强烈的窒息感,约有1150人在此次毒雾中丧生。当时来到伦敦的一位作家在给友人的信中抱怨:“我本应继续在伦敦演讲,但雾快要捏碎我的心脏。”这位作家的抱怨( )

A.源于机器大工业生产活动

B.揭露了垄断资本主义罪恶

C.表现出西方社会精神危机

D.是由于汽车尾气污染环境

链接高考

A

二.工业革命后生活方式的变化

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春, 这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

结合教材,归纳工业革命对人们生活方式产生的影响。

工业革命

劳作方式变化

生活方式变化

这个时代:英国工业革命

巴黎和伦敦

【史料阅读】p26

(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

--恩格斯《英国工人阶级状况》

思考:材料中的城市化带来了怎样的影响?如何应对?

二.工业革命后生活方式的变化

1.工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

英国农村人口和城市人口占总人口比例

问题:城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

应对:建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题;远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史》

蒸汽火车

远洋货轮

二.工业革命后生活方式的变化

2.交通运输业的进步,便利了人们的出行。

欧美国家形成了水陆运输网,促进城际间、国际间的人口交流与贸易往来,

大大增加了社会的流动性,使世界联系更加紧密。

3.促进了乡村的改变

以英国为代表的西方国家农业机械日益普及、普通建立了大农场,农业现代化水平大大提高。大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

工业化的英国农村正在向城镇化转变,工商业繁荣导致农村转型成为城市,部分农村或依附于城市。农村的人口大量进入城市,城市又不断地对农村土地进行占领,控制农村经济,农村变成了城市领地。

二.工业革命后生活方式的变化

4.生活节奏加快,时间观念增强

1859年,“大本钟”建成,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

1884年,法租界公董局正式启用外滩信号台,后因风雨折断。1908年重建,到1950年代中期,随着无线电、电话电报等服务水平上升而停止使用。

1833年,英国首创“落球报时”,在格林尼治天文台泰晤士河畔建造了落球报时塔,专为航海服务。

二.工业革命后生活方式的变化

原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,

准时准点成为现代生活的准则。

表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关

及市区街道多设有标准钟。

1802年英国颁布第一部《工厂法》后 ,西方国家不断通过立法推行初等教育,并加大政府对教育的经费 支持。到19世纪末20世纪初,英格兰5-12岁儿童的人学率达到80%。

5.初等教育不断推广,文化素质逐渐提升

做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内,都需要有相当的文化程度……都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平…——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

①原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等,对民众的文化素质提出了更高的要求等。

②表现:19世纪,西方国家不断通过立法与财政推行初等教育;20世纪,中国开始出现大量小学堂,中共创工人夜校。

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

(6)给民众的生活带来消极影响:贫富分化加剧;危害工人健康;阶级矛盾激化;经济危机频发;殖民扩张加强,亚非拉人民灾难加深;生态环境遭破坏。

工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

二.工业革命后生活方式的变化

二、工业革命后生活方式的变化【小结】

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(人口猛增,工人的生活环境恶劣,20世纪以来,国家改善市民居住环境)

2、交通运输业的进步,便利了人们的出行。(水陆交通网,促进了城市间

、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会流动性。)

3、工业革命也促进了乡村的改变。(农业机械日益普及,建立了大农场,

农业现代化程度大大提高; 大量人口平从乡村走出,人们的眼界开阔了。)

4、随着生活节奏加快,人们的时间观念更为增强。(准时准点成为现代

生活准则。戴表、标准钟——英国大本钟)

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。(西方国家不断通过国家

立法推行初等教育;清政府与1904年推行“癸卯学制”)

6、工业革命也给民众生活带来消极影响。劳动时间过长、工作与生活环

境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。(19世纪欧洲社会

主义运动风起云涌,促进了马克思主义诞生;经过斗争,产业工人的待遇有所改善)

小结

社会生产力发展是人类历史发展过程中的决定性因素

生产方式的变革推动了人类社会的生活方式的进步

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化