第四单元 民族关系与国家关系 课件(共24张PPT)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第四单元 民族关系与国家关系 课件(共24张PPT)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-11 21:24:55 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,

认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制;

了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展;

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义,以及独立自主的和平外交政策的主要成就。

第四单元 民族关系与国家关系

课程标准:

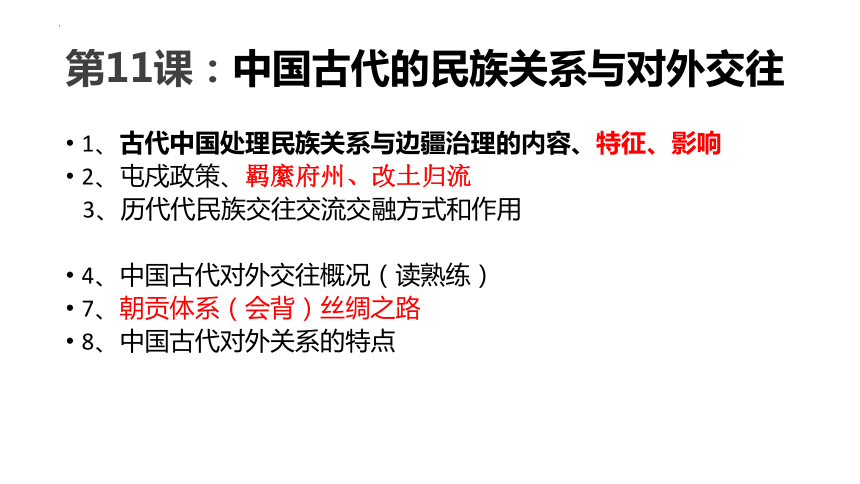

1、古代中国处理民族关系与边疆治理的内容、特征、影响

2、屯戍政策、羁縻府州、改土归流

3、历代代民族交往交流交融方式和作用

4、中国古代对外交往概况(读熟练)

7、朝贡体系(会背)丝绸之路

8、中国古代对外关系的特点

第11课:中国古代的民族关系与对外交往

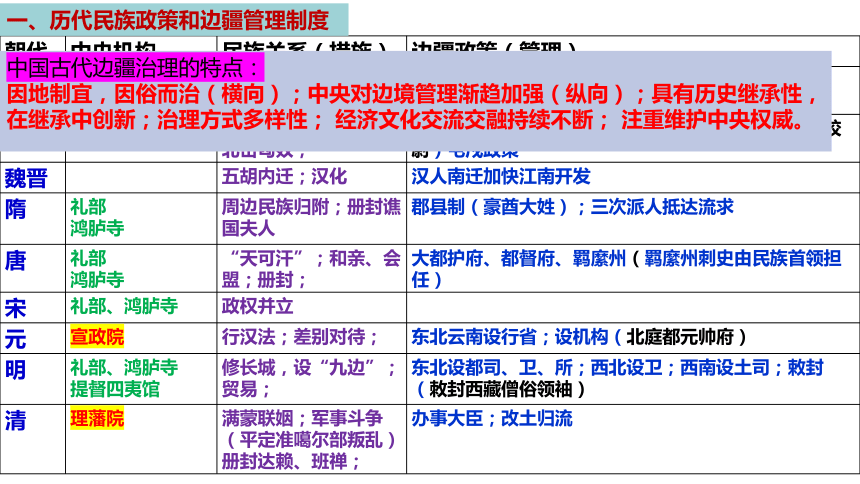

朝代 中央机构 民族关系(措施) 边疆政策(管理)

秦 典客、典属国 北逐匈奴,修筑长城;南抚夷越 南海郡、桂林郡、象郡

汉 大鸿胪 和亲政策; 北击匈奴; 设机构(设“河西四郡”;设西域都护府;设护乌桓校尉)屯戍政策

魏晋 五胡内迁;汉化 汉人南迁加快江南开发

隋 礼部 鸿胪寺 周边民族归附;册封谯国夫人 郡县制(豪酋大姓);三次派人抵达流求

唐 礼部 鸿胪寺 “天可汗”;和亲、会盟;册封; 大都护府、都督府、羁縻州(羁縻州刺史由民族首领担任)

宋 礼部、鸿胪寺 政权并立

元 宣政院 行汉法;差别对待; 东北云南设行省;设机构(北庭都元帅府)

明 礼部、鸿胪寺 提督四夷馆 修长城,设“九边”;贸易; 东北设都司、卫、所;西北设卫;西南设土司;敕封(敇封西藏僧俗领袖)

清 理藩院 满蒙联姻;军事斗争(平定准噶尔部叛乱);册封达赖、班禅; 办事大臣;改土归流

一、历代民族政策和边疆管理制度

中国古代边疆治理的特点:

因地制宜,因俗而治(横向);中央对边境管理渐趋加强(纵向);具有历史继承性,在继承中创新;治理方式多样性; 经济文化交流交融持续不断; 注重维护中央权威。

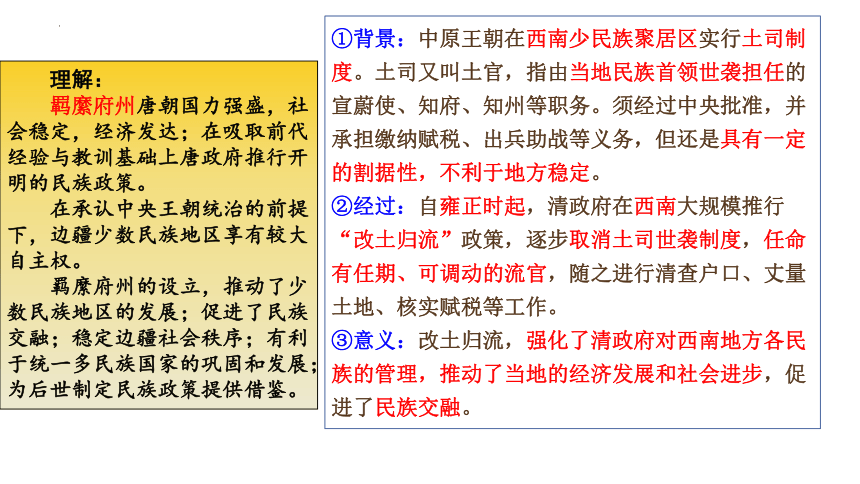

理解:

羁縻府州唐朝国力强盛,社会稳定,经济发达;在吸取前代经验与教训基础上唐政府推行开明的民族政策。

在承认中央王朝统治的前提下,边疆少数民族地区享有较大自主权。

羁縻府州的设立,推动了少数民族地区的发展;促进了民族交融;稳定边疆社会秩序;有利于统一多民族国家的巩固和发展;为后世制定民族政策提供借鉴。

①背景:中原王朝在西南少民族聚居区实行土司制度。土司又叫土官,指由当地民族首领世袭担任的宣蔚使、知府、知州等职务。须经过中央批准,并承担缴纳赋税、出兵助战等义务,但还是具有一定的割据性,不利于地方稳定。

②经过:自雍正时起,清政府在西南大规模推行“改土归流”政策,逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,随之进行清查户口、丈量土地、核实赋税等工作。

③意义:改土归流,强化了清政府对西南地方各民族的管理,推动了当地的经济发展和社会进步,促进了民族交融。

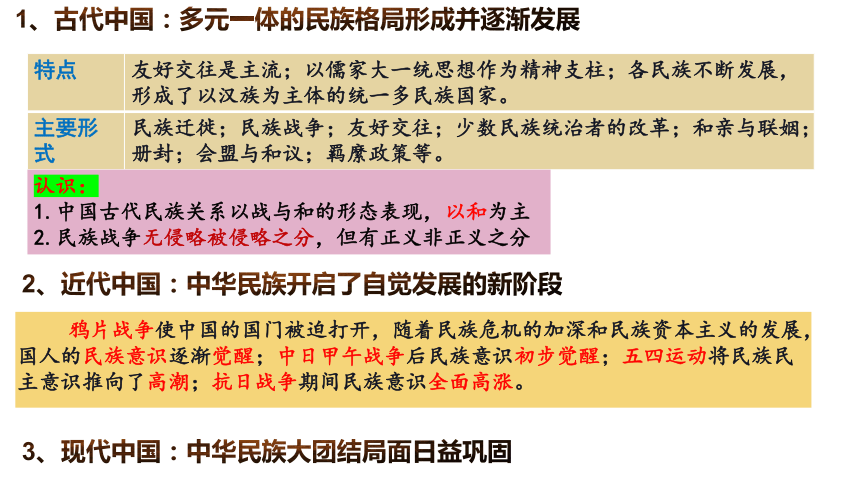

1、古代中国:多元一体的民族格局形成并逐渐发展

特点 友好交往是主流;以儒家大一统思想作为精神支柱;各民族不断发展,形成了以汉族为主体的统一多民族国家。

主要形式 民族迁徙;民族战争;友好交往;少数民族统治者的改革;和亲与联姻;册封;会盟与和议;羁縻政策等。

认识:

1.中国古代民族关系以战与和的形态表现,以和为主

2.民族战争无侵略被侵略之分,但有正义非正义之分

2、近代中国:中华民族开启了自觉发展的新阶段

鸦片战争使中国的国门被迫打开,随着民族危机的加深和民族资本主义的发展,国人的民族意识逐渐觉醒;中日甲午战争后民族意识初步觉醒;五四运动将民族民主意识推向了高潮;抗日战争期间民族意识全面高涨。

3、现代中国:中华民族大团结局面日益巩固

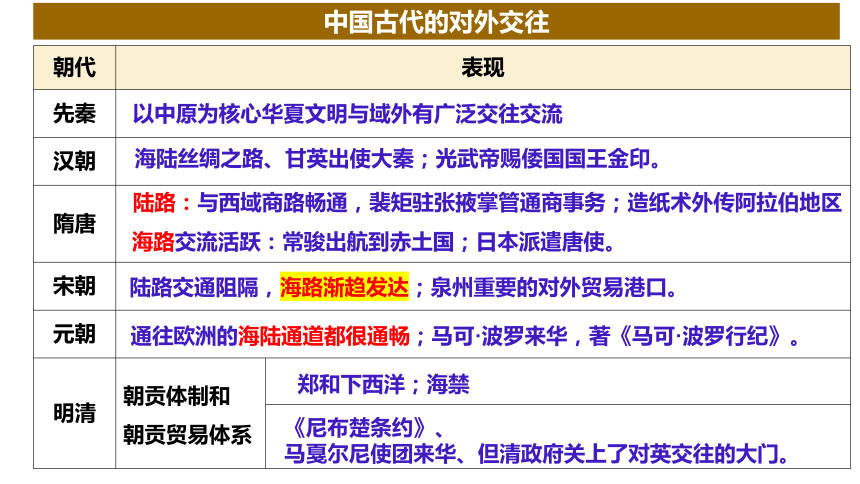

朝代 表现

先秦

汉朝

隋唐

宋朝

元朝

明清

海陆丝绸之路、甘英出使大秦;光武帝赐倭国国王金印。

陆路:与西域商路畅通,裴矩驻张掖掌管通商事务;造纸术外传阿拉伯地区

海路交流活跃:常骏出航到赤土国;日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路渐趋发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆通道都很通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

以中原为核心华夏文明与域外有广泛交往交流

郑和下西洋;海禁

朝贡体制和

朝贡贸易体系

《尼布楚条约》、

马戛尔尼使团来华、但清政府关上了对英交往的大门。

中国古代的对外交往

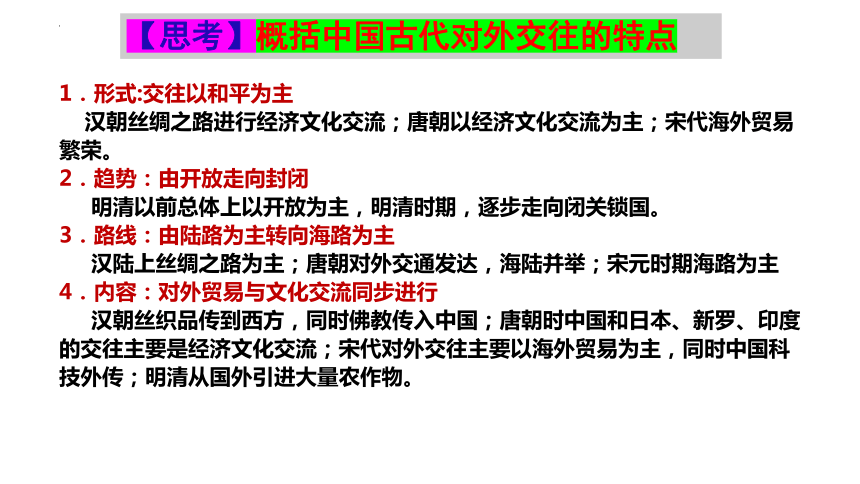

【思考】概括中国古代对外交往的特点

1.形式:交往以和平为主

汉朝丝绸之路进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋代海外贸易繁荣。

2.趋势:由开放走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.路线:由陆路为主转向海路为主

汉陆上丝绸之路为主;唐朝对外交通发达,海陆并举;宋元时期海路为主

4.内容:对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋代对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

【思考】概括中国古代对外交往的特点

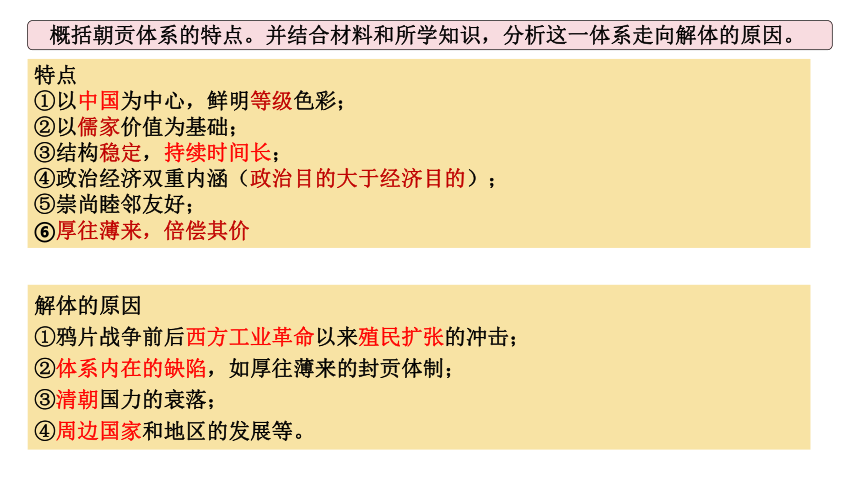

概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

特点

①以中国为中心,鲜明等级色彩;

②以儒家价值为基础;

③结构稳定,持续时间长;

④政治经济双重内涵(政治目的大于经济目的);

⑤崇尚睦邻友好;

⑥厚往薄来,倍偿其价

解体的原因

①鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;

②体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;

③清朝国力的衰落;

④周边国家和地区的发展等。

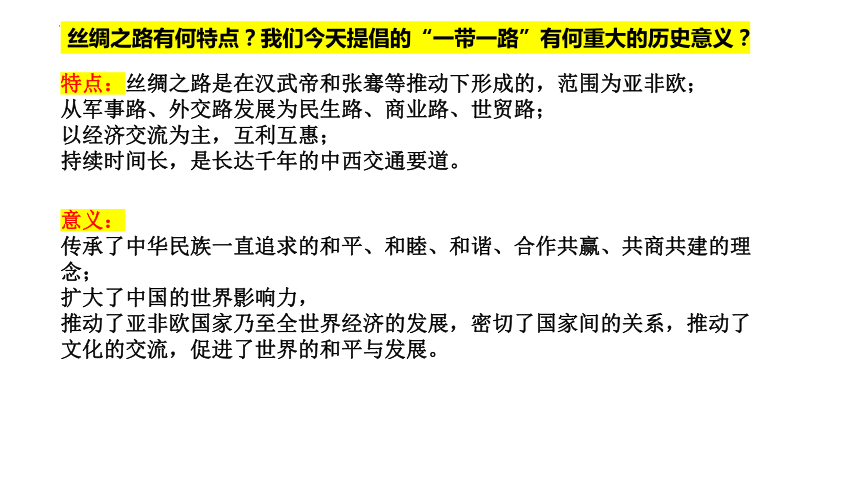

丝绸之路有何特点?我们今天提倡的“一带一路”有何重大的历史意义?

特点:丝绸之路是在汉武帝和张骞等推动下形成的,范围为亚非欧;

从军事路、外交路发展为民生路、商业路、世贸路;

以经济交流为主,互利互惠;

持续时间长,是长达千年的中西交通要道。

意义:

传承了中华民族一直追求的和平、和睦、和谐、合作共赢、共商共建的理念;

扩大了中国的世界影响力,

推动了亚非欧国家乃至全世界经济的发展,密切了国家间的关系,推动了文化的交流,促进了世界的和平与发展。

史料阅读

史料 阅读材料,完成下列要求

中国近代民族主义的演变

——摘编自郑大华《中国近代民族主义的来源、演变及其他》

材料反映了一位学者对中国近代民族主义的认识。从材料中提取两条以上信息,拟定一个论题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:论题明确、持论有据,表述清晰。)

阶段 特征

清末民初 一、反对国外民族压迫和反对国内民族压迫

二、民族主义与民主主义相结合

五四时期 一、反帝与反封建相结合

二、开始与各种政治运动和思想运动相结合

抗战时期 一、重视对中华民族传统文化的发展和弘扬

二、国内各阶级、各党派、各种政治势力集合在民族统一战线的旗帜之下,形成全民族抗战局面。

论题:中国近代民族主义具有鲜明的时代特征

清末民初,民族危机加深,民族资本主义发展,近代民族主义的主题是推翻清朝统治、争取民族独立。资产阶级革命派提出三民主义,发动辛亥革命。辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。五四时期,帝国主义支持下的北洋军阀统治黑暗,在十月革命、中国工人阶级力量壮大等影响下,五四运动爆发,这是一场彻底反帝反封建的爱国革命运动。近代民族主义将反帝与反封建相结合。抗战时期,日本大举侵华,民族危机空前严重,发掘和弘扬中华民族传统文化,成为增强民族自信心与凝聚力、抵抗日本侵略的重要手段。在抗日民族统一战线的旗帜下,形成了全民族抗战的局面。

中国近代民族主义随着时代的变化不断发展,中华民族的民族意识逐渐觉醒。

第十二课

近代民族国家形成的原因和特点、影响

国际法的形成、影响

一、近代民族国家兴起和发展:

1.原因:

(1)政治:

①战争与革命的推动,如英法百年战争,三十年战争,法国大革命与拿破仑战争;

②专制王权的加强推动民族国家的产生;

(2)经济:资本主义经济的发展,国内市场形成;

(3)文化:

①宗教改革打击天主教会,强化王权;

②民族语言、国旗、国歌、国家节日等因素的推动民族认同;

③启蒙运动宣扬民主、自由、平等,推动君主专制国家向民族国家的转变;

2.西方民族国家出现的标志:1648年《威斯特伐利亚和约》,形成威斯特伐利亚体系;

3.近代民族国家兴起和发展的评价:

积极:

①思想:国家在人民的意识中越来越重要;②政治:资产阶级力量的壮大,为欧洲社会转型创造条件。③经济:促进资本主义经济的发展④国际关系:民族国家成了欧洲政治的基础,启动了现代世界和现代国际关系形成的进程

消极:极端民族主义加剧对外侵略和扩张.

发展历程 表现 原因

奠基人——格劳秀斯 确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础 各国强调国家利益至上,各国纷争加强

奠基之作——《威斯特伐利亚和约》 开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各缔约可以对违约国集体集体制裁的国际法基本原则 1618——1648年,欧洲发生了长达三十年的混战

大国协调原则——维也纳体系 建立了大国协调的原则,并以军事手段维持的原则 19世纪初拿破仑帝国崩溃

否定战争 苏俄提出不兼并不赔偿原则,宣布侵略战争为反人类罪,国际法发展进入新阶段 第一次世界大战和十月革命胜利

国际组织——国际联盟 成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟,还签订了《非战公约》 一战后,战胜国建立了凡尔赛——华盛顿体系

二战后国际组织——联合国 《联合国宪章》确定了“大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。国际法院在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度 二战使国际法遭到破坏

新时代新发展 国际法的领域扩大,在裁军、防止核武器及生化武器扩散、人权、环境、海洋、外层空间等方面,颁布一系列国际法性质的公约或宣言 战后,新的民族国家纷纷独立,各类国际组织数量激增。

第13课、14课

①民族区域自治制度的原因、过程、意义

②新中国的外交成就与外交方针(新中国成立之初、50年代、60年代、70年代、改革开放以后)

③新时代中国外交的变化

一、我国为什么要实行民族区域自治制度

1.历史原因:

①中国是个统一多民族国家,各民族在历史上形成多元一体的格局;

②近代以来各民族在争取民族独立斗争中形成的政治认同;

2.现实要求:

①中国共产党历来重视民族问题;

②少数民族地区经济社会发展相对落后;

③民族问题关乎国家长治久安。

二、五大自治区的成立时间:内蒙古自治区(1947),新疆维吾尔自治区(1955),广西壮族自治区(1958),宁夏回族自治区(1958),西藏自治区(1965)

三、新中国建国以来维护民族平等团结的努力

1.政治:

①坚持中国共产党的领导;

②坚持民族区域自治制度和民族平等、团结、共同繁荣的方针;

③法律保障:《共同纲领》、宪法、《中华人民共和国民族区域自治法》等。

2.经济:培养少数民族干部,支援少数民族地区建设;

3.文化:尊重少数民族的风俗习惯和文化信仰。

四、当代民族政策的意义

①实现少数民族当家作主;

②促进民族平等、团结、共同繁荣,巩固统一多民族国家;

③促进少数民族地区经济、社会发展;

④促进民族交融,铸牢中华民族共同体意识。

现代中国的外交成就简表

时间 方针 成就及意义

新中国成立到50年代末 独立自主和平外交;“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒” 第一次建交高潮;1953年提出和平共处五项原则,成为处理国家关系的基本原则;1954年参加日内瓦会议,积极促进解决朝鲜问题和恢复印度支那和平;1955年参加万隆会议,提出求同存异的方针等。到1956年,同中国建交的国家已有25个,为中国外交的进一步发展奠定了坚实的基础。

20世纪60年代 “两个拳头打人”“争取中间地带” 反苏反美;加强同亚非拉的团结合作,逐步冲破西方国家封锁;同法国建交,实现与西方大国关系的突破。出现了第二次建交高潮,到1969年,同中国建交的国家已达50个。

从六十年代末到七十年代末期 “一条线”、“一大片”方针 反对苏联霸权主义;恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化、中日建交;出现第三次建交高潮;到1976年,与中国建交的国家达到111个。

改革开放以来 不结盟、全方位、无敌国 坚持独立自主和平外交;积极参与国际社会 发展了同美国、日本、西欧的正常关系,改善了对苏关系,全面发展了同第三世界国家的关系。我国的国际战略地位大为加强。

在和平共处五项原则基础上同世界各国发展友好合作关系,共同推进国际政治、经济新秩序的建立。积极开展以联合国为中心的多边外交,在国际事务中发挥独特的建设性作用;积极发展与周边国家的睦邻友好关系,以建设和平的周边环境。我国的国际地位进一步提高。

十八大以来 坚持独立自主,丰富和平发展重要思想,构建新型国家关系,构建人类命运共同体 拓宽与发达国家的合作领域,妥善处理分歧,与俄罗斯、法国、德国、英国等世界主要国家的关系稳步发展。按照“亲、诚、惠、容”理念和“与邻为善,以邻为伴” 方针,推出多种新机制和新举措,深化同日本、韩国、东盟各国等周边国家的关系。出“真实亲诚”理念,加强与非洲国家之间的团结合作。形成了 全方位、多层次、立体化的外交格局

应考能力

典例精析

例: 1906年至1908年,在日本顾问冈田博士的帮助下,清朝更定刑名,删除凌迟、枭首等酷刑,完成了《大清新刑律》。它以“折衷各国之良规,兼采进世最新之学说”,而又“不戾乎我国历世相延之礼教民情”为基本宗旨。《大清新刑律》( )

A、反映了我国司法体系趋向近代化 B、摒弃了封建纲常伦理

C、体现出近代中国半殖民地化特征 D、荟萃中西法律之精华

[解析]:依据题干“删除凌迟、枭首等酷刑”“折衷各国之良规,兼采进世最新之学说”可以看出《大清新刑律》具有一定的近代化因素,说明我国司法体系趋向近代化,故A项正确;依据题干“不戾乎我国历世相延之礼教民情”为基本宗旨说明《大清新刑律》并没有摒弃中国封建纲常伦理,故B项排除;现代中国半殖民地化特征在材料中没有体现,故D排除;D项与材料主旨不符,排除

A

1、有学者指出,秦帝国把长城修建在牧地和耕地之间,就是为了把长城内外对农民与牧民各自有利的自然环境区别开来,防止出现边疆扩张所带来的脱离中国典型发展的过程。作者意在强调长城修建的主要目的是( )

A.防范北方游牧民族从事农耕

B.保护两种经济模式的发展

C.区别两种不同的自然环境

D.保护中原王朝的发展模式

D

课堂检测:

2.东汉初年,受匈奴压迫的西域诸政权纷纷遣质子入朝,并请求东汉朝廷重设都护。汉庭面对匈奴威胁,妥协退让,遣返质子,并拒绝了置官管理的请求。其后,西域诸政权一边奋力反抗匈奴,压迫一边仍屡次“遣子入侍,献其珍宝,愿得都护”。这反映出( )

A.统一多民族国家的巩固

B.匈奴势力成为统治最大威胁

C.中原王朝有强大向心力

D.汉庭实力受限放弃边疆经略

C

课堂检测:

3.唐朝对边疆少数民族地区实施“羁縻州制度”,少数民族首领须接受朝廷颁发的印信,实行一种有限制的自治管理方式,由朝廷的派出机构都督府或都护府代行具体管理职责。这一制度( )

A.反映了民族政权并立下的时代需求

B.削弱了中央政府对地方的统治力度

C.导致了边疆民族与中央政府的离心

D.体现了统治者因俗而制的政治理念

课堂检测:

D

4.在宋辽交往中,《周礼》《孟子》《论语》等儒家经典书籍经由榷场流入辽国,潜移默化的改变了辽国人的阅读习惯和思维方式,这体现了榷场的设置( )

A.结束了宋辽的敌对状态

B.促进了民族之间的交融

C.体现了民族平等的原则

D.已使辽国实现了封建化

B

课堂检测:

5.元初曾对西藏地区进行三次较大规模的户口清查,并调整驿站系统,由藏族地区负责沿途地区支应,同时还在西藏地区设置“马卡姆”(兵站)负责驻守吐蕃故地至内地的道路。元朝的这些举措有利于( )

A.邮驿系统的完善

B.强化对西藏的权属

C.政令的顺畅通达

D.促进西域地区开发

B

课堂检测:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,

认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制;

了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展;

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义,以及独立自主的和平外交政策的主要成就。

第四单元 民族关系与国家关系

课程标准:

1、古代中国处理民族关系与边疆治理的内容、特征、影响

2、屯戍政策、羁縻府州、改土归流

3、历代代民族交往交流交融方式和作用

4、中国古代对外交往概况(读熟练)

7、朝贡体系(会背)丝绸之路

8、中国古代对外关系的特点

第11课:中国古代的民族关系与对外交往

朝代 中央机构 民族关系(措施) 边疆政策(管理)

秦 典客、典属国 北逐匈奴,修筑长城;南抚夷越 南海郡、桂林郡、象郡

汉 大鸿胪 和亲政策; 北击匈奴; 设机构(设“河西四郡”;设西域都护府;设护乌桓校尉)屯戍政策

魏晋 五胡内迁;汉化 汉人南迁加快江南开发

隋 礼部 鸿胪寺 周边民族归附;册封谯国夫人 郡县制(豪酋大姓);三次派人抵达流求

唐 礼部 鸿胪寺 “天可汗”;和亲、会盟;册封; 大都护府、都督府、羁縻州(羁縻州刺史由民族首领担任)

宋 礼部、鸿胪寺 政权并立

元 宣政院 行汉法;差别对待; 东北云南设行省;设机构(北庭都元帅府)

明 礼部、鸿胪寺 提督四夷馆 修长城,设“九边”;贸易; 东北设都司、卫、所;西北设卫;西南设土司;敕封(敇封西藏僧俗领袖)

清 理藩院 满蒙联姻;军事斗争(平定准噶尔部叛乱);册封达赖、班禅; 办事大臣;改土归流

一、历代民族政策和边疆管理制度

中国古代边疆治理的特点:

因地制宜,因俗而治(横向);中央对边境管理渐趋加强(纵向);具有历史继承性,在继承中创新;治理方式多样性; 经济文化交流交融持续不断; 注重维护中央权威。

理解:

羁縻府州唐朝国力强盛,社会稳定,经济发达;在吸取前代经验与教训基础上唐政府推行开明的民族政策。

在承认中央王朝统治的前提下,边疆少数民族地区享有较大自主权。

羁縻府州的设立,推动了少数民族地区的发展;促进了民族交融;稳定边疆社会秩序;有利于统一多民族国家的巩固和发展;为后世制定民族政策提供借鉴。

①背景:中原王朝在西南少民族聚居区实行土司制度。土司又叫土官,指由当地民族首领世袭担任的宣蔚使、知府、知州等职务。须经过中央批准,并承担缴纳赋税、出兵助战等义务,但还是具有一定的割据性,不利于地方稳定。

②经过:自雍正时起,清政府在西南大规模推行“改土归流”政策,逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,随之进行清查户口、丈量土地、核实赋税等工作。

③意义:改土归流,强化了清政府对西南地方各民族的管理,推动了当地的经济发展和社会进步,促进了民族交融。

1、古代中国:多元一体的民族格局形成并逐渐发展

特点 友好交往是主流;以儒家大一统思想作为精神支柱;各民族不断发展,形成了以汉族为主体的统一多民族国家。

主要形式 民族迁徙;民族战争;友好交往;少数民族统治者的改革;和亲与联姻;册封;会盟与和议;羁縻政策等。

认识:

1.中国古代民族关系以战与和的形态表现,以和为主

2.民族战争无侵略被侵略之分,但有正义非正义之分

2、近代中国:中华民族开启了自觉发展的新阶段

鸦片战争使中国的国门被迫打开,随着民族危机的加深和民族资本主义的发展,国人的民族意识逐渐觉醒;中日甲午战争后民族意识初步觉醒;五四运动将民族民主意识推向了高潮;抗日战争期间民族意识全面高涨。

3、现代中国:中华民族大团结局面日益巩固

朝代 表现

先秦

汉朝

隋唐

宋朝

元朝

明清

海陆丝绸之路、甘英出使大秦;光武帝赐倭国国王金印。

陆路:与西域商路畅通,裴矩驻张掖掌管通商事务;造纸术外传阿拉伯地区

海路交流活跃:常骏出航到赤土国;日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路渐趋发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆通道都很通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

以中原为核心华夏文明与域外有广泛交往交流

郑和下西洋;海禁

朝贡体制和

朝贡贸易体系

《尼布楚条约》、

马戛尔尼使团来华、但清政府关上了对英交往的大门。

中国古代的对外交往

【思考】概括中国古代对外交往的特点

1.形式:交往以和平为主

汉朝丝绸之路进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋代海外贸易繁荣。

2.趋势:由开放走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.路线:由陆路为主转向海路为主

汉陆上丝绸之路为主;唐朝对外交通发达,海陆并举;宋元时期海路为主

4.内容:对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋代对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

【思考】概括中国古代对外交往的特点

概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

特点

①以中国为中心,鲜明等级色彩;

②以儒家价值为基础;

③结构稳定,持续时间长;

④政治经济双重内涵(政治目的大于经济目的);

⑤崇尚睦邻友好;

⑥厚往薄来,倍偿其价

解体的原因

①鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;

②体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;

③清朝国力的衰落;

④周边国家和地区的发展等。

丝绸之路有何特点?我们今天提倡的“一带一路”有何重大的历史意义?

特点:丝绸之路是在汉武帝和张骞等推动下形成的,范围为亚非欧;

从军事路、外交路发展为民生路、商业路、世贸路;

以经济交流为主,互利互惠;

持续时间长,是长达千年的中西交通要道。

意义:

传承了中华民族一直追求的和平、和睦、和谐、合作共赢、共商共建的理念;

扩大了中国的世界影响力,

推动了亚非欧国家乃至全世界经济的发展,密切了国家间的关系,推动了文化的交流,促进了世界的和平与发展。

史料阅读

史料 阅读材料,完成下列要求

中国近代民族主义的演变

——摘编自郑大华《中国近代民族主义的来源、演变及其他》

材料反映了一位学者对中国近代民族主义的认识。从材料中提取两条以上信息,拟定一个论题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:论题明确、持论有据,表述清晰。)

阶段 特征

清末民初 一、反对国外民族压迫和反对国内民族压迫

二、民族主义与民主主义相结合

五四时期 一、反帝与反封建相结合

二、开始与各种政治运动和思想运动相结合

抗战时期 一、重视对中华民族传统文化的发展和弘扬

二、国内各阶级、各党派、各种政治势力集合在民族统一战线的旗帜之下,形成全民族抗战局面。

论题:中国近代民族主义具有鲜明的时代特征

清末民初,民族危机加深,民族资本主义发展,近代民族主义的主题是推翻清朝统治、争取民族独立。资产阶级革命派提出三民主义,发动辛亥革命。辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。五四时期,帝国主义支持下的北洋军阀统治黑暗,在十月革命、中国工人阶级力量壮大等影响下,五四运动爆发,这是一场彻底反帝反封建的爱国革命运动。近代民族主义将反帝与反封建相结合。抗战时期,日本大举侵华,民族危机空前严重,发掘和弘扬中华民族传统文化,成为增强民族自信心与凝聚力、抵抗日本侵略的重要手段。在抗日民族统一战线的旗帜下,形成了全民族抗战的局面。

中国近代民族主义随着时代的变化不断发展,中华民族的民族意识逐渐觉醒。

第十二课

近代民族国家形成的原因和特点、影响

国际法的形成、影响

一、近代民族国家兴起和发展:

1.原因:

(1)政治:

①战争与革命的推动,如英法百年战争,三十年战争,法国大革命与拿破仑战争;

②专制王权的加强推动民族国家的产生;

(2)经济:资本主义经济的发展,国内市场形成;

(3)文化:

①宗教改革打击天主教会,强化王权;

②民族语言、国旗、国歌、国家节日等因素的推动民族认同;

③启蒙运动宣扬民主、自由、平等,推动君主专制国家向民族国家的转变;

2.西方民族国家出现的标志:1648年《威斯特伐利亚和约》,形成威斯特伐利亚体系;

3.近代民族国家兴起和发展的评价:

积极:

①思想:国家在人民的意识中越来越重要;②政治:资产阶级力量的壮大,为欧洲社会转型创造条件。③经济:促进资本主义经济的发展④国际关系:民族国家成了欧洲政治的基础,启动了现代世界和现代国际关系形成的进程

消极:极端民族主义加剧对外侵略和扩张.

发展历程 表现 原因

奠基人——格劳秀斯 确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础 各国强调国家利益至上,各国纷争加强

奠基之作——《威斯特伐利亚和约》 开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各缔约可以对违约国集体集体制裁的国际法基本原则 1618——1648年,欧洲发生了长达三十年的混战

大国协调原则——维也纳体系 建立了大国协调的原则,并以军事手段维持的原则 19世纪初拿破仑帝国崩溃

否定战争 苏俄提出不兼并不赔偿原则,宣布侵略战争为反人类罪,国际法发展进入新阶段 第一次世界大战和十月革命胜利

国际组织——国际联盟 成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟,还签订了《非战公约》 一战后,战胜国建立了凡尔赛——华盛顿体系

二战后国际组织——联合国 《联合国宪章》确定了“大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。国际法院在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度 二战使国际法遭到破坏

新时代新发展 国际法的领域扩大,在裁军、防止核武器及生化武器扩散、人权、环境、海洋、外层空间等方面,颁布一系列国际法性质的公约或宣言 战后,新的民族国家纷纷独立,各类国际组织数量激增。

第13课、14课

①民族区域自治制度的原因、过程、意义

②新中国的外交成就与外交方针(新中国成立之初、50年代、60年代、70年代、改革开放以后)

③新时代中国外交的变化

一、我国为什么要实行民族区域自治制度

1.历史原因:

①中国是个统一多民族国家,各民族在历史上形成多元一体的格局;

②近代以来各民族在争取民族独立斗争中形成的政治认同;

2.现实要求:

①中国共产党历来重视民族问题;

②少数民族地区经济社会发展相对落后;

③民族问题关乎国家长治久安。

二、五大自治区的成立时间:内蒙古自治区(1947),新疆维吾尔自治区(1955),广西壮族自治区(1958),宁夏回族自治区(1958),西藏自治区(1965)

三、新中国建国以来维护民族平等团结的努力

1.政治:

①坚持中国共产党的领导;

②坚持民族区域自治制度和民族平等、团结、共同繁荣的方针;

③法律保障:《共同纲领》、宪法、《中华人民共和国民族区域自治法》等。

2.经济:培养少数民族干部,支援少数民族地区建设;

3.文化:尊重少数民族的风俗习惯和文化信仰。

四、当代民族政策的意义

①实现少数民族当家作主;

②促进民族平等、团结、共同繁荣,巩固统一多民族国家;

③促进少数民族地区经济、社会发展;

④促进民族交融,铸牢中华民族共同体意识。

现代中国的外交成就简表

时间 方针 成就及意义

新中国成立到50年代末 独立自主和平外交;“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒” 第一次建交高潮;1953年提出和平共处五项原则,成为处理国家关系的基本原则;1954年参加日内瓦会议,积极促进解决朝鲜问题和恢复印度支那和平;1955年参加万隆会议,提出求同存异的方针等。到1956年,同中国建交的国家已有25个,为中国外交的进一步发展奠定了坚实的基础。

20世纪60年代 “两个拳头打人”“争取中间地带” 反苏反美;加强同亚非拉的团结合作,逐步冲破西方国家封锁;同法国建交,实现与西方大国关系的突破。出现了第二次建交高潮,到1969年,同中国建交的国家已达50个。

从六十年代末到七十年代末期 “一条线”、“一大片”方针 反对苏联霸权主义;恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化、中日建交;出现第三次建交高潮;到1976年,与中国建交的国家达到111个。

改革开放以来 不结盟、全方位、无敌国 坚持独立自主和平外交;积极参与国际社会 发展了同美国、日本、西欧的正常关系,改善了对苏关系,全面发展了同第三世界国家的关系。我国的国际战略地位大为加强。

在和平共处五项原则基础上同世界各国发展友好合作关系,共同推进国际政治、经济新秩序的建立。积极开展以联合国为中心的多边外交,在国际事务中发挥独特的建设性作用;积极发展与周边国家的睦邻友好关系,以建设和平的周边环境。我国的国际地位进一步提高。

十八大以来 坚持独立自主,丰富和平发展重要思想,构建新型国家关系,构建人类命运共同体 拓宽与发达国家的合作领域,妥善处理分歧,与俄罗斯、法国、德国、英国等世界主要国家的关系稳步发展。按照“亲、诚、惠、容”理念和“与邻为善,以邻为伴” 方针,推出多种新机制和新举措,深化同日本、韩国、东盟各国等周边国家的关系。出“真实亲诚”理念,加强与非洲国家之间的团结合作。形成了 全方位、多层次、立体化的外交格局

应考能力

典例精析

例: 1906年至1908年,在日本顾问冈田博士的帮助下,清朝更定刑名,删除凌迟、枭首等酷刑,完成了《大清新刑律》。它以“折衷各国之良规,兼采进世最新之学说”,而又“不戾乎我国历世相延之礼教民情”为基本宗旨。《大清新刑律》( )

A、反映了我国司法体系趋向近代化 B、摒弃了封建纲常伦理

C、体现出近代中国半殖民地化特征 D、荟萃中西法律之精华

[解析]:依据题干“删除凌迟、枭首等酷刑”“折衷各国之良规,兼采进世最新之学说”可以看出《大清新刑律》具有一定的近代化因素,说明我国司法体系趋向近代化,故A项正确;依据题干“不戾乎我国历世相延之礼教民情”为基本宗旨说明《大清新刑律》并没有摒弃中国封建纲常伦理,故B项排除;现代中国半殖民地化特征在材料中没有体现,故D排除;D项与材料主旨不符,排除

A

1、有学者指出,秦帝国把长城修建在牧地和耕地之间,就是为了把长城内外对农民与牧民各自有利的自然环境区别开来,防止出现边疆扩张所带来的脱离中国典型发展的过程。作者意在强调长城修建的主要目的是( )

A.防范北方游牧民族从事农耕

B.保护两种经济模式的发展

C.区别两种不同的自然环境

D.保护中原王朝的发展模式

D

课堂检测:

2.东汉初年,受匈奴压迫的西域诸政权纷纷遣质子入朝,并请求东汉朝廷重设都护。汉庭面对匈奴威胁,妥协退让,遣返质子,并拒绝了置官管理的请求。其后,西域诸政权一边奋力反抗匈奴,压迫一边仍屡次“遣子入侍,献其珍宝,愿得都护”。这反映出( )

A.统一多民族国家的巩固

B.匈奴势力成为统治最大威胁

C.中原王朝有强大向心力

D.汉庭实力受限放弃边疆经略

C

课堂检测:

3.唐朝对边疆少数民族地区实施“羁縻州制度”,少数民族首领须接受朝廷颁发的印信,实行一种有限制的自治管理方式,由朝廷的派出机构都督府或都护府代行具体管理职责。这一制度( )

A.反映了民族政权并立下的时代需求

B.削弱了中央政府对地方的统治力度

C.导致了边疆民族与中央政府的离心

D.体现了统治者因俗而制的政治理念

课堂检测:

D

4.在宋辽交往中,《周礼》《孟子》《论语》等儒家经典书籍经由榷场流入辽国,潜移默化的改变了辽国人的阅读习惯和思维方式,这体现了榷场的设置( )

A.结束了宋辽的敌对状态

B.促进了民族之间的交融

C.体现了民族平等的原则

D.已使辽国实现了封建化

B

课堂检测:

5.元初曾对西藏地区进行三次较大规模的户口清查,并调整驿站系统,由藏族地区负责沿途地区支应,同时还在西藏地区设置“马卡姆”(兵站)负责驻守吐蕃故地至内地的道路。元朝的这些举措有利于( )

A.邮驿系统的完善

B.强化对西藏的权属

C.政令的顺畅通达

D.促进西域地区开发

B

课堂检测:

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理