【核心素养目标】9.3《声声慢》(教案)(表格式)2023-2024学年高一语文(统编版必修上册)

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】9.3《声声慢》(教案)(表格式)2023-2024学年高一语文(统编版必修上册) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-12 12:25:02 | ||

图片预览

文档简介

课 题 《声声慢》 课型 新授

教 学 目 标 语言的建构和运用 品析语言,把握意象及愁情;通过有感情地反复朗读词作,来 体会词作表达的感情。

思维发展与提升 运用联想和想象,领悟词情与景浑然交融的意境;通过合作学 习的方式, 找出词中重要意象, 学习李清照是如何写愁的,学会抓 住诗歌意象去品味诗歌情感。

审美鉴赏与创造 体会李清照夫亡家破、饱经忧患和乱离的哀愁, 感悟李清照坚 韧、孤高的灵魂;学会鉴赏诗词的方法,提升审美能力。

文化传承与理解 品味古代诗歌常见意象的内涵, 在学习优秀诗词中体悟、浸染, 提升文化品位。

教学重点 深入研读诗歌, 抓住意象, 体验愁情, 渗透对学生诗歌鉴赏的指 导。

教学难点 由词及人, 突破文本的显性层面, 进入到词人苦闷、复杂的精 神世界,感悟词作愁的深刻意蕴和李清照孤高的灵魂。

教学过程: 导入新课: 她是临水照花的乱世美神, 她是忧时伤世的赤子精魂,她是登峰造极的沧海愁人, 她是旷 古绝今词坛奇女,她是两世之交最伟大的词作家、中国文学史上最伟大的女词人。“不徒俯视 巾帼,直欲压倒须眉” ,她就是李清照! 一、自主学习 (一)作者介绍 李清照(1084-约 1155),字易安,号 ,济南(今山东济南)人。 代词人。 18 岁时与赵明诚结婚。靖康元年(1126),金人围攻汴京。北方大乱,青州故第十余屋的书 册什物被焚毁。李清照随人群逃难, 从此开始了她在南方的 生活。建炎二年(1128),李 清照南逃至建康。次年,赵明诚病死。这时金兵又大举南进,李清照孤身一人, 各地漂泊。李清 照是中国古代罕见的才女,她通晓金石鉴赏,能诗善文,词的成就尤其突出,在中国文学史上享 有崇高声誉。 李清照的创作以她 为界限,分为前后两个时期。前期, 不知愁滋味。 她生活安定、优裕,词作多反映她的闺中生活和思想感情, 题材集中写自然风光和 ,

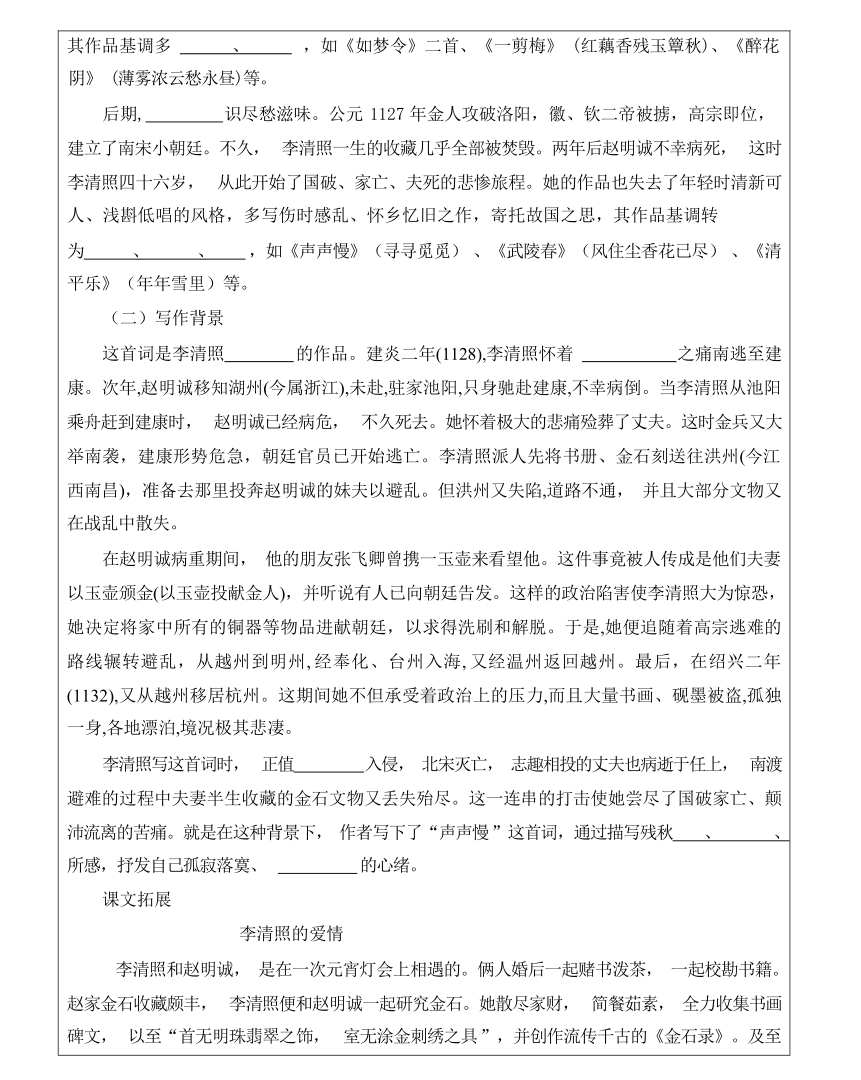

其作品基调多 、 ,如《如梦令》二首、《一剪梅》 (红藕香残玉簟秋)、《醉花 阴》 (薄雾浓云愁永昼)等。 后期, 识尽愁滋味。公元 1127 年金人攻破洛阳,徽、钦二帝被掳,高宗即位, 建立了南宋小朝廷。不久, 李清照一生的收藏几乎全部被焚毁。两年后赵明诚不幸病死, 这时 李清照四十六岁, 从此开始了国破、家亡、夫死的悲惨旅程。她的作品也失去了年轻时清新可 人、浅斟低唱的风格,多写伤时感乱、怀乡忆旧之作,寄托故国之思,其作品基调转 为 、 、 ,如《声声慢》(寻寻觅觅) 、《武陵春》(风住尘香花已尽) 、《清 平乐》(年年雪里)等。 (二)写作背景 这首词是李清照 的作品。建炎二年(1128),李清照怀着 之痛南逃至建 康。次年,赵明诚移知湖州(今属浙江),未赴,驻家池阳,只身驰赴建康,不幸病倒。当李清照从池阳 乘舟赶到建康时, 赵明诚已经病危, 不久死去。她怀着极大的悲痛殓葬了丈夫。这时金兵又大 举南袭,建康形势危急,朝廷官员已开始逃亡。李清照派人先将书册、金石刻送往洪州(今江 西南昌),准备去那里投奔赵明诚的妹夫以避乱。但洪州又失陷,道路不通, 并且大部分文物又 在战乱中散失。 在赵明诚病重期间, 他的朋友张飞卿曾携一玉壶来看望他。这件事竟被人传成是他们夫妻 以玉壶颁金(以玉壶投献金人),并听说有人已向朝廷告发。这样的政治陷害使李清照大为惊恐, 她决定将家中所有的铜器等物品进献朝廷,以求得洗刷和解脱。于是,她便追随着高宗逃难的 路线辗转避乱,从越州到明州, 经奉化、台州入海, 又经温州返回越州。最后,在绍兴二年 (1132),又从越州移居杭州。这期间她不但承受着政治上的压力,而且大量书画、砚墨被盗,孤独 一身,各地漂泊,境况极其悲凄。 李清照写这首词时, 正值 入侵, 北宋灭亡, 志趣相投的丈夫也病逝于任上, 南渡 避难的过程中夫妻半生收藏的金石文物又丢失殆尽。这一连串的打击使她尝尽了国破家亡、颠 沛流离的苦痛。就是在这种背景下, 作者写下了“声声慢 ”这首词,通过描写残秋 、 、 所感,抒发自己孤寂落寞、 的心绪。 课文拓展 李清照的爱情 李清照和赵明诚, 是在一次元宵灯会上相遇的。俩人婚后一起赌书泼茶, 一起校勘书籍。 赵家金石收藏颇丰, 李清照便和赵明诚一起研究金石。她散尽家财, 简餐茹素, 全力收集书画 碑文, 以至“首无明珠翡翠之饰, 室无涂金刺绣之具 ”,并创作流传千古的《金石录》。及至

赵明诚入朝当官, 她盼郎归家, 还曾写下一首《醉花阴》寄给外地的丈夫。赵明诚看到李清照 写出这样的词, 居然三日不出家门, 作词五十阕, 随后将《醉花阴》夹在其中, 请友人陆德夫 欣赏,陆德夫细细品味后,认为“ 只三句绝佳 ”,即“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花 瘦”。这正是李清照浓情的意境, 她的相思、情意无不一一彰显。而二人的相识、相知、相爱 的故事成为一段佳话流传至今。 (三)题目解读 “声声慢 ”, 名。据传宋代词人蒋捷作此慢词俱用“声 ”字入韵,故称此名。 双调,九十七字,有平韵、仄韵两体。这首词是李清照 晚年的名作, 历来为人们所称道。 词风深沉凝重、 ,一改前期词作的开朗明快之风,是李清照后期的名篇之一,也 是她晚年生活的缩影,成为 派的代表作。 (四)文学常识 1、婉约词派 宋词主要流派之一。此派上承晚唐五代的绮丽词风,多写男女艳情、 、个人 遭遇,遣词表意婉转含蓄。代表词人有晏殊、欧阳修、柳永、 等。 2、易安体 李清照的词一方面继承了 派的创作风格和手法,一方面又有所创新和发展。 她的词于苏豪、柳俗、周律之外别树一帜, 婉约而不流于柔靡, 清秀而具逸思, 富有真情实感, 她不追求华丽的藻饰,而是用 的手法来表现对周围事物的敏锐感触,刻画细腻、微 妙的心理活动, 表达丰富多样的感情体验, 塑造鲜明、生动的艺术形象。语言 ,不 雕琢求工, 富有音乐美, 故名噪一时, 号为“ ”。它的特征主要有三个方面:①以 寻常语入词;②凄婉悲怆的格调;③倜傥有丈夫气。 (五)字词:解释《声声慢》中加点字词。 (

_________________

)①凄凄惨惨戚戚 戚戚:形容词, ②最难将息 将息:动词, (

_________________

)③满地黄花堆积,憔悴损 损:副词, ④独自怎生得黑 怎生:疑问代词, _________________ ⑤这次第,怎一个愁字了得 次第:名词, (六)全词的主旨

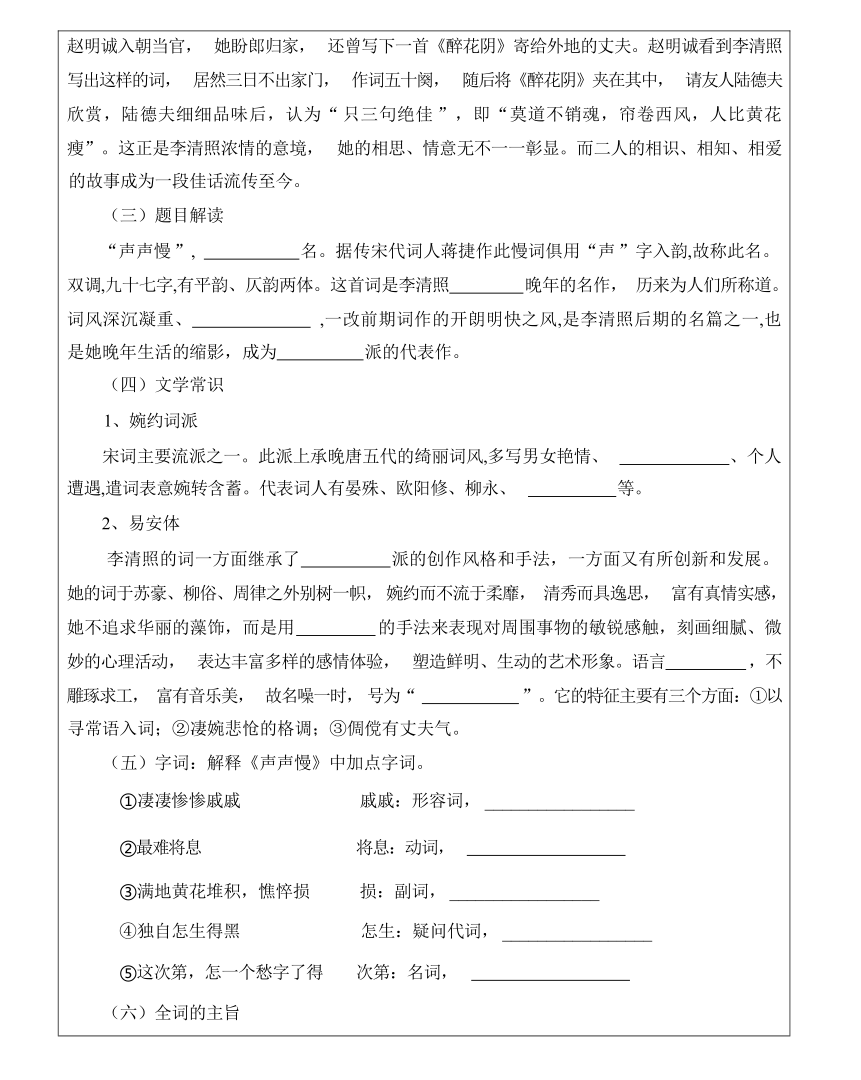

词人通过描写在深秋的所见所闻所感, 营造出 的意境, 抒发其饱经国破家亡夫 死后的内心的 、悲凉愁苦。 (七)板书设计 (

愁

) (

亡国之痛

故国之思

丧夫之痛

流离之苦

孀居之悲

)声声慢 李清照 (

直抒胸臆

(叠词)

借景抒情

(意象——意境)

)

二、合作学习 阅读宋词《声声慢》,完成下面小题。 第一组 1、下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( ) A .开篇连用七组叠字,下笔奇特,极有层次地写出词人内心的空虚、孤寂和凄苦。 B .上片先写寒气袭人的晚风, 再写冷暖不定的气候, 最后写南飞的过雁, 这些景物无一 不增添词人的愁绪。 C .下片继续倾诉愁情:菊花憔悴,正是词人身世变迁的写照;独守寒窗,顿生度日如年 之感;雨打梧桐,更是泪打心扉,令人难以承受。

D .本词结构上打破了上下片的局限, 浑然一体, 就眼前事及身边景, 层层铺叙, 反复渲 染,取得了情景交融的艺术效果。 2、这首词的主旨句是“这次第, 怎一个愁字了得” ,请概括出这“愁”具体包含了哪些内容, 并说说作者是怎样抒发这愁情的。 第二组 3、对李清照《声声慢》一词的思想内容和写作方法理解不正确的一项是( ) A .前三句用一连串叠词,写出一种愁惨而凄厉的氛围,是词人血和泪的吞吐,也是向苍 天的悲惨呼告,是词人后期凄凉悲惨生活的真实写照。 B .上片从一个人寻觅无着, 写到酒难浇愁;风送雁声, 反而增加了思乡的惆怅, 最后“雁 过也”三句在内容上承上,在结构上启下,自然地把抬头仰望过渡到低头俯视。 C .“梧桐更兼细雨 ”两句写桐叶簌簌,秋雨滴滴,像鬼语戚戚、幽灵啜泣,这就更加令 人难过了。这里是从正面渲染词人的悲苦心情。 D .最后用一个“愁 ”字来概括,具有画龙点睛的作用。全词用象征手法,把国破家亡的 身世寓于景物描写之中,表现了词人忧国忧民的心理。 4、“寻寻觅觅, 冷冷清清, 凄凄惨惨戚戚 ”,此十四个叠字被历代词家异口同声赞为千古 绝调,为什么? 第三组 5、下列对这首词的赏析,不正确的一项是( ) A.全词艺术地表现了作者晚年的生活状况和失落、孤单、凄凉、悲哀的心灵世界。 B.词的上片写秋天里气候多变、酒难御寒和北雁南飞等,是对开头的阐释与补充。 C.词的下片写菊花“如今有谁堪摘”,表现作者因郁闷已不再为花凋谢感到惋惜。 D.作者的生活遭遇,能让人产生深深的理解与同情,这是本词动人的重要的原因。 6、请赏析本词的语言特色。 第四组 7、下列对《声声慢》的赏析,不正确的一项是 ( ) A. “三杯两盏淡酒, 怎敌他、晚来风急!”作者写“三杯两盏 ”言酒量之少, “淡 ”言酒质 之薄,而晚风却是“急”的。借酒挡风御寒,却酒少、风急、愁多,怎不悲戚 B.伤心的时候,飞来了大雁,这就使她更加伤心。看到了大雁, “旧时相识 ”在异乡相逢,就

更增加了她的天涯沦落之感。 C. “守着窗儿,独自怎生得黑 ”这一“黑 ”字是作者的叹息,无奈而又凄迷。直接抒写寂寞 难耐的痛楚,盼时光早逝,衬出了愁苦之深。 D. “梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,秋雨梧桐更添愁绪,这些点滴不是滴在耳里,而是 滴在了心里和孤寂的灵魂里。 8、本课三首词刚好代表了豪放和婉约两大流派的风格,请阅读后分析,三首词的豪放或 婉约的风格是如何体现出来的? 三、教考融合 (一)阅读下面这首宋词,完成下面小题。 添字丑奴儿.芭蕉 李清照 窗前谁种芭蕉树?阴满中庭。阴满中庭,叶叶心心,舒卷有余情。 伤心枕上三更雨,点滴霖霪。点滴霖霪,愁损北人[注],不惯起来听。 【注】北人,北宋灭亡,李清照从故乡山东济南被迫流落到江南,故称“北人”。 1、下列对这首词的鉴赏,不正确的一项是( )(3 分) A. 以问句“窗前谁种芭蕉树 ”开头,把读者的视线引向南方特有的芭蕉庭院,这个问句迁怒 于庭中芭蕉,含蓄深沉地表达出词人痛苦难耐的思国怀乡之情。 B.上片着力渲染芭蕉树的繁盛, 因此才有了下片雨打芭蕉声响之大,更好地体现主人公凄凉 的心境。 C.词人从北方逃难到南方, 听到雨打芭蕉声,漂泊之感顿生。“不惯 ”不只是词人在水土、 气候方面的难以适应,还有飘零沦丧的异乡之感。 D.上下两片中叠语的运用,不仅有一种音乐上的回旋之美,而且进一步表达了词人强烈的感 情,融情于景,托物言志,能够引发读者强烈的感情共鸣。 2、词人在这首词里写道“伤心枕上三更雨,点滴霖霪 ”,她的《声声慢》中有“梧桐更兼 细雨,到黄昏、点点滴滴”,这两个“雨”的意象表达的感情是否相同 请简要分析。 (6 分) (二)阅读下面这首宋词,完成下面小题。 永遇乐①

李清照 落日熔金, 暮云合璧, 人在何处。染柳烟浓, 吹梅笛怨②, 春意知几许。元宵佳节, 融和 天气,次第岂无风雨。来相召、香车宝马,谢他酒朋诗侣。 中州③盛日, 闺门多暇, 记得偏重三五。铺翠冠儿, 捻金雪柳④, 簇带争济楚⑤。如今憔 悴,风鬟霜鬓,怕见⑥夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。 注释:①这首词是李清照晚年避难江南时的作品。②(吹梅笛怨)梅,指乐曲《梅花落》。用 笛子吹奏此曲, 其声哀怨。③(中州) 这里指北宋都城汴京。④(雪柳) 这里指素绢和银纸做 成的头饰。⑤(济楚)指端整、漂亮。⑥(怕见)怕得,懒得。 3、下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( ) A .词作从元宵佳节傍晚时分的天空景象写起,把落日光解,傍晚云彩描绘得绚丽缤纷。 B.词人本要乘车马和朋友去参加元宵节的诗酒盛会, 却因为突如其来的风雨而婉言推辞。 C.元宵节是本词的写作重点, 虽未言衰但衰情溢于言表, 委婉含蓄地表达了词人的悲痛。 D .词人将平易浅显的口语与锤炼工致的书面语融合使用, 使语言极富表现力和艺术感染 力。 4、此词在描摹景象时使用了哪些表现手法?请结合词句简要分析。 (三)阅读下面这首宋词,完成下面小题。 浣溪沙其二 李清照 小院闲窗春色深,重帘未卷影沉沉。倚楼无语理瑶琴。 远岫出山催薄暮,细风吹雨弄轻阴。梨花欲谢恐难禁。 5、下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( ) A .上片的词眼是“深”,闺深、春深、情深;“倚楼无语”感情蕴藉,富有韵味。 B . “远岫”句写远景,“薄暮”表明写的是日暮之景,“薄”字加速了夜幕降临。 C . “细风”句运用拟人手法,生动形象地描写了傍晚时分天色变黑的景象。 D .全词借景抒情,情景交融,景物描写从内到外,逐次展示女主人公的内心世界。 6、明代董其昌在《便读草堂诗余》卷一中评价这首词:“写出闺妇心情,在此数语。 ” 请结合全词简要分析这首词表现了怎样的闺妇心情。 (四)阅读下面这首词,完成下面小题。 鹧鸪天·寒日萧萧上琐窗

李清照 寒日萧萧上琐窗,梧桐应恨夜来霜。酒阑更喜团茶苦,梦断偏宜瑞脑香。 秋已尽,日犹长,仲宣①怀远更凄凉。不如随分尊前醉,莫负东篱菊蕊黄②。 【注】①仲宣;王粲,字仲宣,汉末文学家,“建安七子”之一。其《登楼赋》抒写去国怀乡 之思,驰名文坛。②东篱菊蕊黄:化用陶渊明《饮酒二十首》的“采菊东篱下”句。 7、下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( ) A . “上 ”字写出了寒日渐渐升高的过程。同时也表现词人久久观看着日影, 体现她的百 无聊赖。 B . “梧桐应恨夜来霜 ”写词人看到梧桐叶凋落的情景, 借景抒情, 抒发了内心的孤独和 寂寥之情, C .三、四两句分别着一“喜 ”字“宜 ”字, 给人感觉词人似乎在表达欢乐之情, 但实则 更显悲情。 D .词人善用典故, 从“仲宣怀远 ”和“莫负东篱 ”两句可以判断, 这首词应该是词人早 期的作品。 8、词人在萧瑟秋景中以酒浇愁,词中都表现了词人哪些愁情?请结合作品简要分析。 参考答案 一、自主学习 (一)作者介绍 易安居士,宋,流亡,南渡,少女,离别相思,清丽、明快,中年,凄凉、悲痛、低沉 (二)写作背景 晚年,国破家亡,金兵,所见、所闻,悲凉愁苦 (三)题目解读 词牌,南渡后,哀婉凄苦,婉约 (四)文学常识 离愁别绪,李清照 婉约,白描,清新自然,易安体 (五)字词 【答案】 悲愁、哀伤的样子 养息,休息 相当于“极 ”,表示程度很深 怎么、怎样

光景,状况 【详解】 ①凄凄惨惨戚戚。句意为:忧愁苦闷的样子。戚戚:形容词,悲愁、哀伤的样子。 ②最难将息。句意为:最难保养休息。将息:动词养息,休息。 ③满地黄花堆积,憔悴损。句意为:园中菊花堆积满地,都已经憔悴不堪。损:副词,相当于 “极”,表示程度很深。 ④独自怎生得黑。句意为:独自一个人怎么熬到天黑。怎生:疑问代词,怎么、怎样。 ⑤这次第,怎一个愁字了得。句意为:这般情景,怎么能用一个“愁”字了结。次第:名词, 光景,状况。 (六)全词主旨 冷清悲凉,孤寂落寞 二、合作学习 1、【答案】B【解析】 “上阕先写寒气袭人的晚风,再写冷暖不定的气候 ”说法错误,通 读《声声慢》, 可知上阕先写冷暖不定的气候,再写寒气袭人的晚风,最后写南飞的过雁。 故选 B。 2、【答案】①内容:丧夫之痛,亡国之恨,流离之苦,孀居之悲(情愁、家愁、国愁)。 ②直接写愁,直接抒情。如:a.寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。 b.这次第,怎一个愁字 了得!间接写愁,借景抒情。如:借“ 淡酒”“ 晚风”“雁过”“黄花”“梧桐”“细雨” 营造了冷清、凄 惨、哀怨的意境,抒发了作者的家愁与国恨。 3、【答案】D【解析】(D 项,这首词主要的写作手法为借景抒情,没有用象征手法。) 4、【答案】(1)连用七组叠词,富有音乐美和韵律美(2)为全词定下了感情基调,营造凄 冷、悲凉的氛围。(3)“寻寻觅觅 ”表现了作者飘泊异地、前路渺茫和孤立无援的失落感。 “冷冷清清 ”描写了只身度日的孤单、清苦的生活状况。“凄凄惨惨戚戚 ”则是对自己晚年内 心情感的直接抒发。整句从精神状态到生活处境, 再到整体内心世界, 层次清晰地概括了作者 的不幸经历和生活状况, 以及在身体和心灵上所受到的摧残。(从三个方面回答即可, 每个方 面 2 分。) 5、【答案】C【解析】(“已不再为花凋谢感到惋惜”错,应是情景交融)

6、【答案】①妙用叠词,有韵律美,增加了音乐性,增强了抒情性。如“寻寻觅觅,冷冷 清清,凄凄惨惨戚戚 ”十四个字,从行动到环境再到内心感受,表达了作者身体和心灵遭 受的摧残。②语言朴素清新,如“守着窗儿,独自怎生得黑 ”写尽了作者晚年的凄苦悲愁。 7、【答案】A 【解析】(“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”说的不是酒味淡, “三杯两 盏”也不是言酒量之少,作者要表达的是:借酒浇愁而愁难消除。) 8、【答案】①从题材上看,苏词描写的是古战场情形,表现作者对古代豪杰的凭吊,字里行 间透露出豪壮雄浑之感;辛词由京口风光引出历史人物,将写景、叙事、抒情融为一体,笔调 沉雄凄婉,意境苍凉悲壮;李词则以眼前庭院内秋景写出了处境的冷清,心境的清冷,悲苦愁 绝。 ②从主题上看, 苏词反映了意欲建功立业的豪情壮志, 尽管壮志难酬, 但词中并未露出哀 婉之情;辛词表达了雄心犹在但不受朝廷重用,难以尽展其才的苦闷心情;李词则流露出强烈 的亡国之恨、丧夫之哀、偏居之苦。 ③从表现手法上看,苏词和辛词都是借古抒怀,托古喻今;李词则用细腻的白描、委婉抒 情。 ④从语言上来看, 苏词和辛词都是读来豪气干云, 壮丽之情油然而生;李词读来感伤婉转, 是一种怨苦凄悲之感。 三、教考融合 1、【答案】D 【解析】D 项,这首词融情于景,但并未托物言志。 2、【答案】示例一:相同。虽然这首词中的雨打在芭蕉上, 《声声慢》中的雨打在梧桐上, 但是词人借以传递的情感是相同的,抒发的都是浓浓的凄苦的愁思。雨点无论是打在芭蕉上还 是梧桐上,在国破家亡、漂泊无依的词人听来,都像打在自己的心上,让词人抑制不住思国怀乡 的情感。 示例二:不相同。《声声慢》中的“雨 ”的意象虽然也包含着忧国伤时的愁思,但抒发的主 要是个人和家庭的悲愁;而这首词中的“雨 ”的意象虽然也包含着个人和家庭的悲愁,但从“愁 损北人”来看,抒发的主要是痛苦难耐的思国怀乡之情。 【解析】解答本题, 考生首先要理解“雨 ”这个意象在词中的含义, 然后再结合具体的词 句进行分析。同时,本题的答案具有开放性,可以根据自己的理解作答,逻辑合理、能够自圆 其说即可。

3、【答案】B 【解析】( “却因为突如其来的风雨而婉言推辞 ”错,“次第岂无风雨 ” 表明风雨还没有到来,这只是词人的担忧;结合全词来看,词人婉言推辞的根本原因在于多年 来颠沛流离的境遇和深重的国难家愁使她无心游乐) 4、【答案】①比喻。“落日熔金 ”中把“落日的光辉 ”比喻为“熔解的金子 ”,“暮云 合壁”中把“圆月”比喻成“壁玉”,生动形象地描绘了元宵节绚丽的暮景。 ②虚实结合。眼前元宵佳节的景象不禁使词人想到往年在汴京时的情景, 由今而昔、由昔而今 的虚实描写,丰富了诗歌内容。 ③视听结合。如“染柳烟浓”从视觉着眼,写早春时节初生细柳被淡烟笼罩的情形; “吹梅笛 怨”从听觉落笔,通过笛声传来的哀怨曲调表现人物内心的凄凉。 5、【答案】B 【解析】( “薄字加速了夜幕降临 ”说法错误,应是“催 ”字加速了夜幕 降临) 6、【答案】①“重帘未卷 ”指一层层的帘幕没有卷起,“影沉沉 ”写房间里因未卷帘幕 而显得幽暗深邃, “倚楼无语 ”写出闺妇百无聊赖的情状, 这些描写表现了闺妇内心烦躁、寂 寞惆怅的心情。②梨花落后清明,“梨花欲谢恐难禁”一句表现了女主人公的惜春之情。 7、【答案】D【解析】(“这首词应该是词人早期的作品 ”错误, 依据注释①《登楼赋》 抒写去国怀乡之思可知, 这是诗人晚期作品。“秋已尽, 日犹长, 仲宣怀远更凄凉 ”的意思是 “秋天快要过去了, 依然觉得白昼非常漫长。比起王粲《登楼赋》所抒发的怀乡情, 我觉得更 加凄凉”。故选 D) 8、【答案】①思乡之愁。词人以“犹 ”和“更 ”两个虚词,来加深自己对于家乡的思念 之情。 ②故国沦丧之愁。词人借王粲去国怀乡之情来抒发了自己的愁苦。 ③孤身漂泊之愁。词人因国家沦丧而独自一人漂泊在外,孤独寂寥。

板书设计

亡国之痛 故国之思 丧夫之痛 流离之苦 孀居之悲 (

直抒胸臆

(叠词)

借景抒情

)声声慢 李清照 (

愁

) (意象——意境)

教学后记

教 学 目 标 语言的建构和运用 品析语言,把握意象及愁情;通过有感情地反复朗读词作,来 体会词作表达的感情。

思维发展与提升 运用联想和想象,领悟词情与景浑然交融的意境;通过合作学 习的方式, 找出词中重要意象, 学习李清照是如何写愁的,学会抓 住诗歌意象去品味诗歌情感。

审美鉴赏与创造 体会李清照夫亡家破、饱经忧患和乱离的哀愁, 感悟李清照坚 韧、孤高的灵魂;学会鉴赏诗词的方法,提升审美能力。

文化传承与理解 品味古代诗歌常见意象的内涵, 在学习优秀诗词中体悟、浸染, 提升文化品位。

教学重点 深入研读诗歌, 抓住意象, 体验愁情, 渗透对学生诗歌鉴赏的指 导。

教学难点 由词及人, 突破文本的显性层面, 进入到词人苦闷、复杂的精 神世界,感悟词作愁的深刻意蕴和李清照孤高的灵魂。

教学过程: 导入新课: 她是临水照花的乱世美神, 她是忧时伤世的赤子精魂,她是登峰造极的沧海愁人, 她是旷 古绝今词坛奇女,她是两世之交最伟大的词作家、中国文学史上最伟大的女词人。“不徒俯视 巾帼,直欲压倒须眉” ,她就是李清照! 一、自主学习 (一)作者介绍 李清照(1084-约 1155),字易安,号 ,济南(今山东济南)人。 代词人。 18 岁时与赵明诚结婚。靖康元年(1126),金人围攻汴京。北方大乱,青州故第十余屋的书 册什物被焚毁。李清照随人群逃难, 从此开始了她在南方的 生活。建炎二年(1128),李 清照南逃至建康。次年,赵明诚病死。这时金兵又大举南进,李清照孤身一人, 各地漂泊。李清 照是中国古代罕见的才女,她通晓金石鉴赏,能诗善文,词的成就尤其突出,在中国文学史上享 有崇高声誉。 李清照的创作以她 为界限,分为前后两个时期。前期, 不知愁滋味。 她生活安定、优裕,词作多反映她的闺中生活和思想感情, 题材集中写自然风光和 ,

其作品基调多 、 ,如《如梦令》二首、《一剪梅》 (红藕香残玉簟秋)、《醉花 阴》 (薄雾浓云愁永昼)等。 后期, 识尽愁滋味。公元 1127 年金人攻破洛阳,徽、钦二帝被掳,高宗即位, 建立了南宋小朝廷。不久, 李清照一生的收藏几乎全部被焚毁。两年后赵明诚不幸病死, 这时 李清照四十六岁, 从此开始了国破、家亡、夫死的悲惨旅程。她的作品也失去了年轻时清新可 人、浅斟低唱的风格,多写伤时感乱、怀乡忆旧之作,寄托故国之思,其作品基调转 为 、 、 ,如《声声慢》(寻寻觅觅) 、《武陵春》(风住尘香花已尽) 、《清 平乐》(年年雪里)等。 (二)写作背景 这首词是李清照 的作品。建炎二年(1128),李清照怀着 之痛南逃至建 康。次年,赵明诚移知湖州(今属浙江),未赴,驻家池阳,只身驰赴建康,不幸病倒。当李清照从池阳 乘舟赶到建康时, 赵明诚已经病危, 不久死去。她怀着极大的悲痛殓葬了丈夫。这时金兵又大 举南袭,建康形势危急,朝廷官员已开始逃亡。李清照派人先将书册、金石刻送往洪州(今江 西南昌),准备去那里投奔赵明诚的妹夫以避乱。但洪州又失陷,道路不通, 并且大部分文物又 在战乱中散失。 在赵明诚病重期间, 他的朋友张飞卿曾携一玉壶来看望他。这件事竟被人传成是他们夫妻 以玉壶颁金(以玉壶投献金人),并听说有人已向朝廷告发。这样的政治陷害使李清照大为惊恐, 她决定将家中所有的铜器等物品进献朝廷,以求得洗刷和解脱。于是,她便追随着高宗逃难的 路线辗转避乱,从越州到明州, 经奉化、台州入海, 又经温州返回越州。最后,在绍兴二年 (1132),又从越州移居杭州。这期间她不但承受着政治上的压力,而且大量书画、砚墨被盗,孤独 一身,各地漂泊,境况极其悲凄。 李清照写这首词时, 正值 入侵, 北宋灭亡, 志趣相投的丈夫也病逝于任上, 南渡 避难的过程中夫妻半生收藏的金石文物又丢失殆尽。这一连串的打击使她尝尽了国破家亡、颠 沛流离的苦痛。就是在这种背景下, 作者写下了“声声慢 ”这首词,通过描写残秋 、 、 所感,抒发自己孤寂落寞、 的心绪。 课文拓展 李清照的爱情 李清照和赵明诚, 是在一次元宵灯会上相遇的。俩人婚后一起赌书泼茶, 一起校勘书籍。 赵家金石收藏颇丰, 李清照便和赵明诚一起研究金石。她散尽家财, 简餐茹素, 全力收集书画 碑文, 以至“首无明珠翡翠之饰, 室无涂金刺绣之具 ”,并创作流传千古的《金石录》。及至

赵明诚入朝当官, 她盼郎归家, 还曾写下一首《醉花阴》寄给外地的丈夫。赵明诚看到李清照 写出这样的词, 居然三日不出家门, 作词五十阕, 随后将《醉花阴》夹在其中, 请友人陆德夫 欣赏,陆德夫细细品味后,认为“ 只三句绝佳 ”,即“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花 瘦”。这正是李清照浓情的意境, 她的相思、情意无不一一彰显。而二人的相识、相知、相爱 的故事成为一段佳话流传至今。 (三)题目解读 “声声慢 ”, 名。据传宋代词人蒋捷作此慢词俱用“声 ”字入韵,故称此名。 双调,九十七字,有平韵、仄韵两体。这首词是李清照 晚年的名作, 历来为人们所称道。 词风深沉凝重、 ,一改前期词作的开朗明快之风,是李清照后期的名篇之一,也 是她晚年生活的缩影,成为 派的代表作。 (四)文学常识 1、婉约词派 宋词主要流派之一。此派上承晚唐五代的绮丽词风,多写男女艳情、 、个人 遭遇,遣词表意婉转含蓄。代表词人有晏殊、欧阳修、柳永、 等。 2、易安体 李清照的词一方面继承了 派的创作风格和手法,一方面又有所创新和发展。 她的词于苏豪、柳俗、周律之外别树一帜, 婉约而不流于柔靡, 清秀而具逸思, 富有真情实感, 她不追求华丽的藻饰,而是用 的手法来表现对周围事物的敏锐感触,刻画细腻、微 妙的心理活动, 表达丰富多样的感情体验, 塑造鲜明、生动的艺术形象。语言 ,不 雕琢求工, 富有音乐美, 故名噪一时, 号为“ ”。它的特征主要有三个方面:①以 寻常语入词;②凄婉悲怆的格调;③倜傥有丈夫气。 (五)字词:解释《声声慢》中加点字词。 (

_________________

)①凄凄惨惨戚戚 戚戚:形容词, ②最难将息 将息:动词, (

_________________

)③满地黄花堆积,憔悴损 损:副词, ④独自怎生得黑 怎生:疑问代词, _________________ ⑤这次第,怎一个愁字了得 次第:名词, (六)全词的主旨

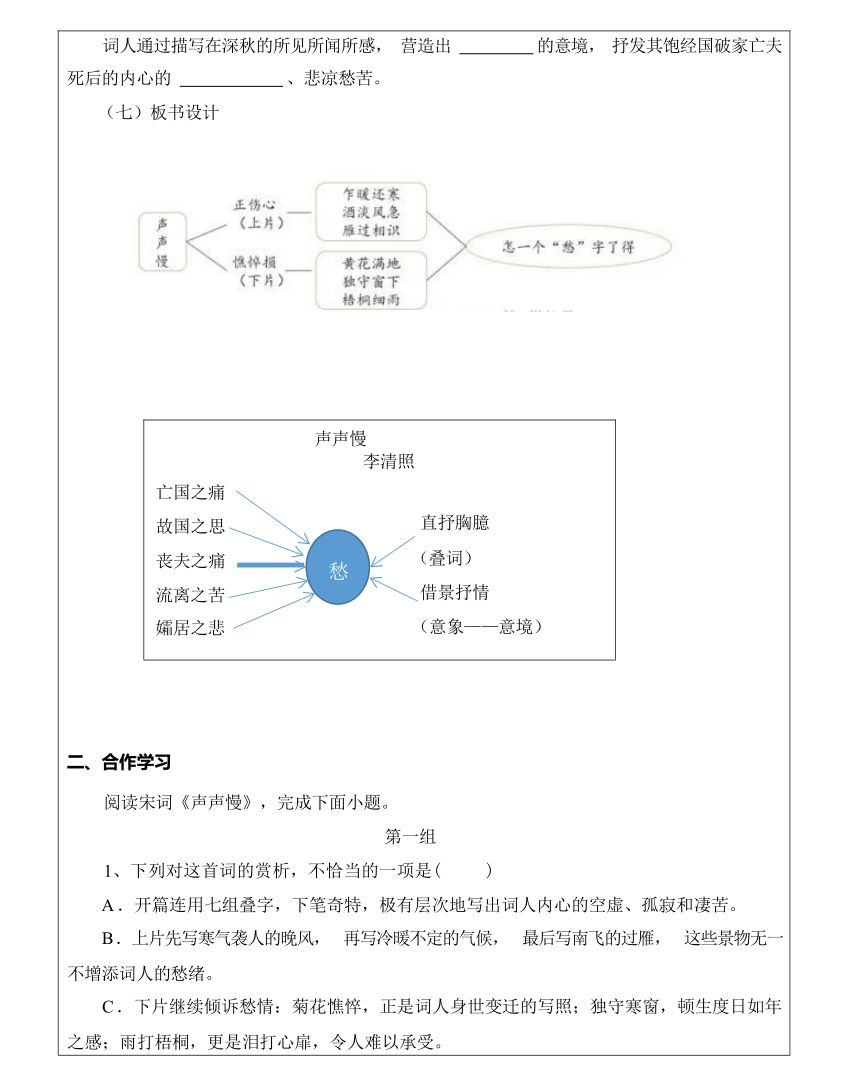

词人通过描写在深秋的所见所闻所感, 营造出 的意境, 抒发其饱经国破家亡夫 死后的内心的 、悲凉愁苦。 (七)板书设计 (

愁

) (

亡国之痛

故国之思

丧夫之痛

流离之苦

孀居之悲

)声声慢 李清照 (

直抒胸臆

(叠词)

借景抒情

(意象——意境)

)

二、合作学习 阅读宋词《声声慢》,完成下面小题。 第一组 1、下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( ) A .开篇连用七组叠字,下笔奇特,极有层次地写出词人内心的空虚、孤寂和凄苦。 B .上片先写寒气袭人的晚风, 再写冷暖不定的气候, 最后写南飞的过雁, 这些景物无一 不增添词人的愁绪。 C .下片继续倾诉愁情:菊花憔悴,正是词人身世变迁的写照;独守寒窗,顿生度日如年 之感;雨打梧桐,更是泪打心扉,令人难以承受。

D .本词结构上打破了上下片的局限, 浑然一体, 就眼前事及身边景, 层层铺叙, 反复渲 染,取得了情景交融的艺术效果。 2、这首词的主旨句是“这次第, 怎一个愁字了得” ,请概括出这“愁”具体包含了哪些内容, 并说说作者是怎样抒发这愁情的。 第二组 3、对李清照《声声慢》一词的思想内容和写作方法理解不正确的一项是( ) A .前三句用一连串叠词,写出一种愁惨而凄厉的氛围,是词人血和泪的吞吐,也是向苍 天的悲惨呼告,是词人后期凄凉悲惨生活的真实写照。 B .上片从一个人寻觅无着, 写到酒难浇愁;风送雁声, 反而增加了思乡的惆怅, 最后“雁 过也”三句在内容上承上,在结构上启下,自然地把抬头仰望过渡到低头俯视。 C .“梧桐更兼细雨 ”两句写桐叶簌簌,秋雨滴滴,像鬼语戚戚、幽灵啜泣,这就更加令 人难过了。这里是从正面渲染词人的悲苦心情。 D .最后用一个“愁 ”字来概括,具有画龙点睛的作用。全词用象征手法,把国破家亡的 身世寓于景物描写之中,表现了词人忧国忧民的心理。 4、“寻寻觅觅, 冷冷清清, 凄凄惨惨戚戚 ”,此十四个叠字被历代词家异口同声赞为千古 绝调,为什么? 第三组 5、下列对这首词的赏析,不正确的一项是( ) A.全词艺术地表现了作者晚年的生活状况和失落、孤单、凄凉、悲哀的心灵世界。 B.词的上片写秋天里气候多变、酒难御寒和北雁南飞等,是对开头的阐释与补充。 C.词的下片写菊花“如今有谁堪摘”,表现作者因郁闷已不再为花凋谢感到惋惜。 D.作者的生活遭遇,能让人产生深深的理解与同情,这是本词动人的重要的原因。 6、请赏析本词的语言特色。 第四组 7、下列对《声声慢》的赏析,不正确的一项是 ( ) A. “三杯两盏淡酒, 怎敌他、晚来风急!”作者写“三杯两盏 ”言酒量之少, “淡 ”言酒质 之薄,而晚风却是“急”的。借酒挡风御寒,却酒少、风急、愁多,怎不悲戚 B.伤心的时候,飞来了大雁,这就使她更加伤心。看到了大雁, “旧时相识 ”在异乡相逢,就

更增加了她的天涯沦落之感。 C. “守着窗儿,独自怎生得黑 ”这一“黑 ”字是作者的叹息,无奈而又凄迷。直接抒写寂寞 难耐的痛楚,盼时光早逝,衬出了愁苦之深。 D. “梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,秋雨梧桐更添愁绪,这些点滴不是滴在耳里,而是 滴在了心里和孤寂的灵魂里。 8、本课三首词刚好代表了豪放和婉约两大流派的风格,请阅读后分析,三首词的豪放或 婉约的风格是如何体现出来的? 三、教考融合 (一)阅读下面这首宋词,完成下面小题。 添字丑奴儿.芭蕉 李清照 窗前谁种芭蕉树?阴满中庭。阴满中庭,叶叶心心,舒卷有余情。 伤心枕上三更雨,点滴霖霪。点滴霖霪,愁损北人[注],不惯起来听。 【注】北人,北宋灭亡,李清照从故乡山东济南被迫流落到江南,故称“北人”。 1、下列对这首词的鉴赏,不正确的一项是( )(3 分) A. 以问句“窗前谁种芭蕉树 ”开头,把读者的视线引向南方特有的芭蕉庭院,这个问句迁怒 于庭中芭蕉,含蓄深沉地表达出词人痛苦难耐的思国怀乡之情。 B.上片着力渲染芭蕉树的繁盛, 因此才有了下片雨打芭蕉声响之大,更好地体现主人公凄凉 的心境。 C.词人从北方逃难到南方, 听到雨打芭蕉声,漂泊之感顿生。“不惯 ”不只是词人在水土、 气候方面的难以适应,还有飘零沦丧的异乡之感。 D.上下两片中叠语的运用,不仅有一种音乐上的回旋之美,而且进一步表达了词人强烈的感 情,融情于景,托物言志,能够引发读者强烈的感情共鸣。 2、词人在这首词里写道“伤心枕上三更雨,点滴霖霪 ”,她的《声声慢》中有“梧桐更兼 细雨,到黄昏、点点滴滴”,这两个“雨”的意象表达的感情是否相同 请简要分析。 (6 分) (二)阅读下面这首宋词,完成下面小题。 永遇乐①

李清照 落日熔金, 暮云合璧, 人在何处。染柳烟浓, 吹梅笛怨②, 春意知几许。元宵佳节, 融和 天气,次第岂无风雨。来相召、香车宝马,谢他酒朋诗侣。 中州③盛日, 闺门多暇, 记得偏重三五。铺翠冠儿, 捻金雪柳④, 簇带争济楚⑤。如今憔 悴,风鬟霜鬓,怕见⑥夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。 注释:①这首词是李清照晚年避难江南时的作品。②(吹梅笛怨)梅,指乐曲《梅花落》。用 笛子吹奏此曲, 其声哀怨。③(中州) 这里指北宋都城汴京。④(雪柳) 这里指素绢和银纸做 成的头饰。⑤(济楚)指端整、漂亮。⑥(怕见)怕得,懒得。 3、下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( ) A .词作从元宵佳节傍晚时分的天空景象写起,把落日光解,傍晚云彩描绘得绚丽缤纷。 B.词人本要乘车马和朋友去参加元宵节的诗酒盛会, 却因为突如其来的风雨而婉言推辞。 C.元宵节是本词的写作重点, 虽未言衰但衰情溢于言表, 委婉含蓄地表达了词人的悲痛。 D .词人将平易浅显的口语与锤炼工致的书面语融合使用, 使语言极富表现力和艺术感染 力。 4、此词在描摹景象时使用了哪些表现手法?请结合词句简要分析。 (三)阅读下面这首宋词,完成下面小题。 浣溪沙其二 李清照 小院闲窗春色深,重帘未卷影沉沉。倚楼无语理瑶琴。 远岫出山催薄暮,细风吹雨弄轻阴。梨花欲谢恐难禁。 5、下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( ) A .上片的词眼是“深”,闺深、春深、情深;“倚楼无语”感情蕴藉,富有韵味。 B . “远岫”句写远景,“薄暮”表明写的是日暮之景,“薄”字加速了夜幕降临。 C . “细风”句运用拟人手法,生动形象地描写了傍晚时分天色变黑的景象。 D .全词借景抒情,情景交融,景物描写从内到外,逐次展示女主人公的内心世界。 6、明代董其昌在《便读草堂诗余》卷一中评价这首词:“写出闺妇心情,在此数语。 ” 请结合全词简要分析这首词表现了怎样的闺妇心情。 (四)阅读下面这首词,完成下面小题。 鹧鸪天·寒日萧萧上琐窗

李清照 寒日萧萧上琐窗,梧桐应恨夜来霜。酒阑更喜团茶苦,梦断偏宜瑞脑香。 秋已尽,日犹长,仲宣①怀远更凄凉。不如随分尊前醉,莫负东篱菊蕊黄②。 【注】①仲宣;王粲,字仲宣,汉末文学家,“建安七子”之一。其《登楼赋》抒写去国怀乡 之思,驰名文坛。②东篱菊蕊黄:化用陶渊明《饮酒二十首》的“采菊东篱下”句。 7、下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( ) A . “上 ”字写出了寒日渐渐升高的过程。同时也表现词人久久观看着日影, 体现她的百 无聊赖。 B . “梧桐应恨夜来霜 ”写词人看到梧桐叶凋落的情景, 借景抒情, 抒发了内心的孤独和 寂寥之情, C .三、四两句分别着一“喜 ”字“宜 ”字, 给人感觉词人似乎在表达欢乐之情, 但实则 更显悲情。 D .词人善用典故, 从“仲宣怀远 ”和“莫负东篱 ”两句可以判断, 这首词应该是词人早 期的作品。 8、词人在萧瑟秋景中以酒浇愁,词中都表现了词人哪些愁情?请结合作品简要分析。 参考答案 一、自主学习 (一)作者介绍 易安居士,宋,流亡,南渡,少女,离别相思,清丽、明快,中年,凄凉、悲痛、低沉 (二)写作背景 晚年,国破家亡,金兵,所见、所闻,悲凉愁苦 (三)题目解读 词牌,南渡后,哀婉凄苦,婉约 (四)文学常识 离愁别绪,李清照 婉约,白描,清新自然,易安体 (五)字词 【答案】 悲愁、哀伤的样子 养息,休息 相当于“极 ”,表示程度很深 怎么、怎样

光景,状况 【详解】 ①凄凄惨惨戚戚。句意为:忧愁苦闷的样子。戚戚:形容词,悲愁、哀伤的样子。 ②最难将息。句意为:最难保养休息。将息:动词养息,休息。 ③满地黄花堆积,憔悴损。句意为:园中菊花堆积满地,都已经憔悴不堪。损:副词,相当于 “极”,表示程度很深。 ④独自怎生得黑。句意为:独自一个人怎么熬到天黑。怎生:疑问代词,怎么、怎样。 ⑤这次第,怎一个愁字了得。句意为:这般情景,怎么能用一个“愁”字了结。次第:名词, 光景,状况。 (六)全词主旨 冷清悲凉,孤寂落寞 二、合作学习 1、【答案】B【解析】 “上阕先写寒气袭人的晚风,再写冷暖不定的气候 ”说法错误,通 读《声声慢》, 可知上阕先写冷暖不定的气候,再写寒气袭人的晚风,最后写南飞的过雁。 故选 B。 2、【答案】①内容:丧夫之痛,亡国之恨,流离之苦,孀居之悲(情愁、家愁、国愁)。 ②直接写愁,直接抒情。如:a.寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。 b.这次第,怎一个愁字 了得!间接写愁,借景抒情。如:借“ 淡酒”“ 晚风”“雁过”“黄花”“梧桐”“细雨” 营造了冷清、凄 惨、哀怨的意境,抒发了作者的家愁与国恨。 3、【答案】D【解析】(D 项,这首词主要的写作手法为借景抒情,没有用象征手法。) 4、【答案】(1)连用七组叠词,富有音乐美和韵律美(2)为全词定下了感情基调,营造凄 冷、悲凉的氛围。(3)“寻寻觅觅 ”表现了作者飘泊异地、前路渺茫和孤立无援的失落感。 “冷冷清清 ”描写了只身度日的孤单、清苦的生活状况。“凄凄惨惨戚戚 ”则是对自己晚年内 心情感的直接抒发。整句从精神状态到生活处境, 再到整体内心世界, 层次清晰地概括了作者 的不幸经历和生活状况, 以及在身体和心灵上所受到的摧残。(从三个方面回答即可, 每个方 面 2 分。) 5、【答案】C【解析】(“已不再为花凋谢感到惋惜”错,应是情景交融)

6、【答案】①妙用叠词,有韵律美,增加了音乐性,增强了抒情性。如“寻寻觅觅,冷冷 清清,凄凄惨惨戚戚 ”十四个字,从行动到环境再到内心感受,表达了作者身体和心灵遭 受的摧残。②语言朴素清新,如“守着窗儿,独自怎生得黑 ”写尽了作者晚年的凄苦悲愁。 7、【答案】A 【解析】(“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”说的不是酒味淡, “三杯两 盏”也不是言酒量之少,作者要表达的是:借酒浇愁而愁难消除。) 8、【答案】①从题材上看,苏词描写的是古战场情形,表现作者对古代豪杰的凭吊,字里行 间透露出豪壮雄浑之感;辛词由京口风光引出历史人物,将写景、叙事、抒情融为一体,笔调 沉雄凄婉,意境苍凉悲壮;李词则以眼前庭院内秋景写出了处境的冷清,心境的清冷,悲苦愁 绝。 ②从主题上看, 苏词反映了意欲建功立业的豪情壮志, 尽管壮志难酬, 但词中并未露出哀 婉之情;辛词表达了雄心犹在但不受朝廷重用,难以尽展其才的苦闷心情;李词则流露出强烈 的亡国之恨、丧夫之哀、偏居之苦。 ③从表现手法上看,苏词和辛词都是借古抒怀,托古喻今;李词则用细腻的白描、委婉抒 情。 ④从语言上来看, 苏词和辛词都是读来豪气干云, 壮丽之情油然而生;李词读来感伤婉转, 是一种怨苦凄悲之感。 三、教考融合 1、【答案】D 【解析】D 项,这首词融情于景,但并未托物言志。 2、【答案】示例一:相同。虽然这首词中的雨打在芭蕉上, 《声声慢》中的雨打在梧桐上, 但是词人借以传递的情感是相同的,抒发的都是浓浓的凄苦的愁思。雨点无论是打在芭蕉上还 是梧桐上,在国破家亡、漂泊无依的词人听来,都像打在自己的心上,让词人抑制不住思国怀乡 的情感。 示例二:不相同。《声声慢》中的“雨 ”的意象虽然也包含着忧国伤时的愁思,但抒发的主 要是个人和家庭的悲愁;而这首词中的“雨 ”的意象虽然也包含着个人和家庭的悲愁,但从“愁 损北人”来看,抒发的主要是痛苦难耐的思国怀乡之情。 【解析】解答本题, 考生首先要理解“雨 ”这个意象在词中的含义, 然后再结合具体的词 句进行分析。同时,本题的答案具有开放性,可以根据自己的理解作答,逻辑合理、能够自圆 其说即可。

3、【答案】B 【解析】( “却因为突如其来的风雨而婉言推辞 ”错,“次第岂无风雨 ” 表明风雨还没有到来,这只是词人的担忧;结合全词来看,词人婉言推辞的根本原因在于多年 来颠沛流离的境遇和深重的国难家愁使她无心游乐) 4、【答案】①比喻。“落日熔金 ”中把“落日的光辉 ”比喻为“熔解的金子 ”,“暮云 合壁”中把“圆月”比喻成“壁玉”,生动形象地描绘了元宵节绚丽的暮景。 ②虚实结合。眼前元宵佳节的景象不禁使词人想到往年在汴京时的情景, 由今而昔、由昔而今 的虚实描写,丰富了诗歌内容。 ③视听结合。如“染柳烟浓”从视觉着眼,写早春时节初生细柳被淡烟笼罩的情形; “吹梅笛 怨”从听觉落笔,通过笛声传来的哀怨曲调表现人物内心的凄凉。 5、【答案】B 【解析】( “薄字加速了夜幕降临 ”说法错误,应是“催 ”字加速了夜幕 降临) 6、【答案】①“重帘未卷 ”指一层层的帘幕没有卷起,“影沉沉 ”写房间里因未卷帘幕 而显得幽暗深邃, “倚楼无语 ”写出闺妇百无聊赖的情状, 这些描写表现了闺妇内心烦躁、寂 寞惆怅的心情。②梨花落后清明,“梨花欲谢恐难禁”一句表现了女主人公的惜春之情。 7、【答案】D【解析】(“这首词应该是词人早期的作品 ”错误, 依据注释①《登楼赋》 抒写去国怀乡之思可知, 这是诗人晚期作品。“秋已尽, 日犹长, 仲宣怀远更凄凉 ”的意思是 “秋天快要过去了, 依然觉得白昼非常漫长。比起王粲《登楼赋》所抒发的怀乡情, 我觉得更 加凄凉”。故选 D) 8、【答案】①思乡之愁。词人以“犹 ”和“更 ”两个虚词,来加深自己对于家乡的思念 之情。 ②故国沦丧之愁。词人借王粲去国怀乡之情来抒发了自己的愁苦。 ③孤身漂泊之愁。词人因国家沦丧而独自一人漂泊在外,孤独寂寥。

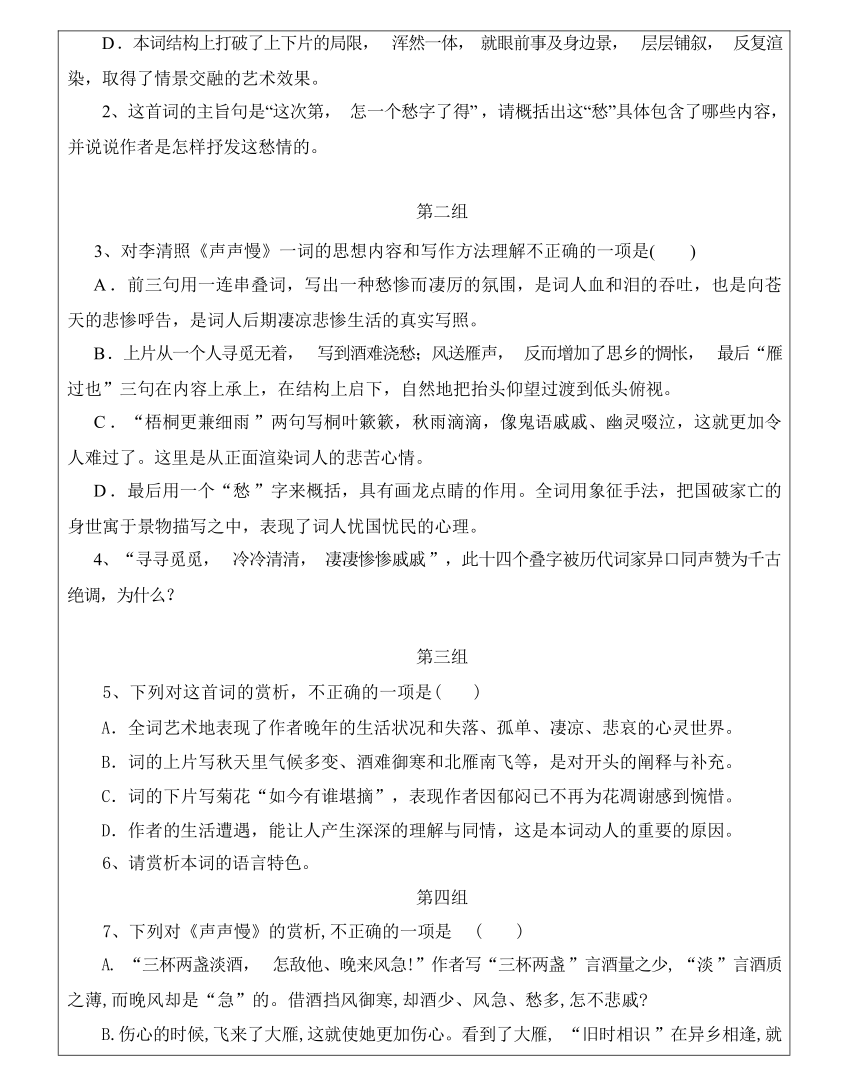

板书设计

亡国之痛 故国之思 丧夫之痛 流离之苦 孀居之悲 (

直抒胸臆

(叠词)

借景抒情

)声声慢 李清照 (

愁

) (意象——意境)

教学后记

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读