广西壮族自治区钦州市第六中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广西壮族自治区钦州市第六中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 367.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-12 13:51:47 | ||

图片预览

文档简介

钦州市第六中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷

一、单选题(每小题2分,共50分)

1.《东京梦华录》记载北宋桥夜市:“自州桥南去,当街水饭、干脯。梅家鹿家鹅鸭鸡兔肚肺鳝鱼等,每个不过十五文。至朱雀门,白肠、红丝、辣萝卜等”。马街夜市和“瓦子”周边,贩卖各类小吃不计其数,丰富多彩。由此可见,宋朝( )

A.社会上奢靡之风盛行 B.商业活动脱离政府监管

C.城市的经济功能增强 D.夜市成为地方商业中心

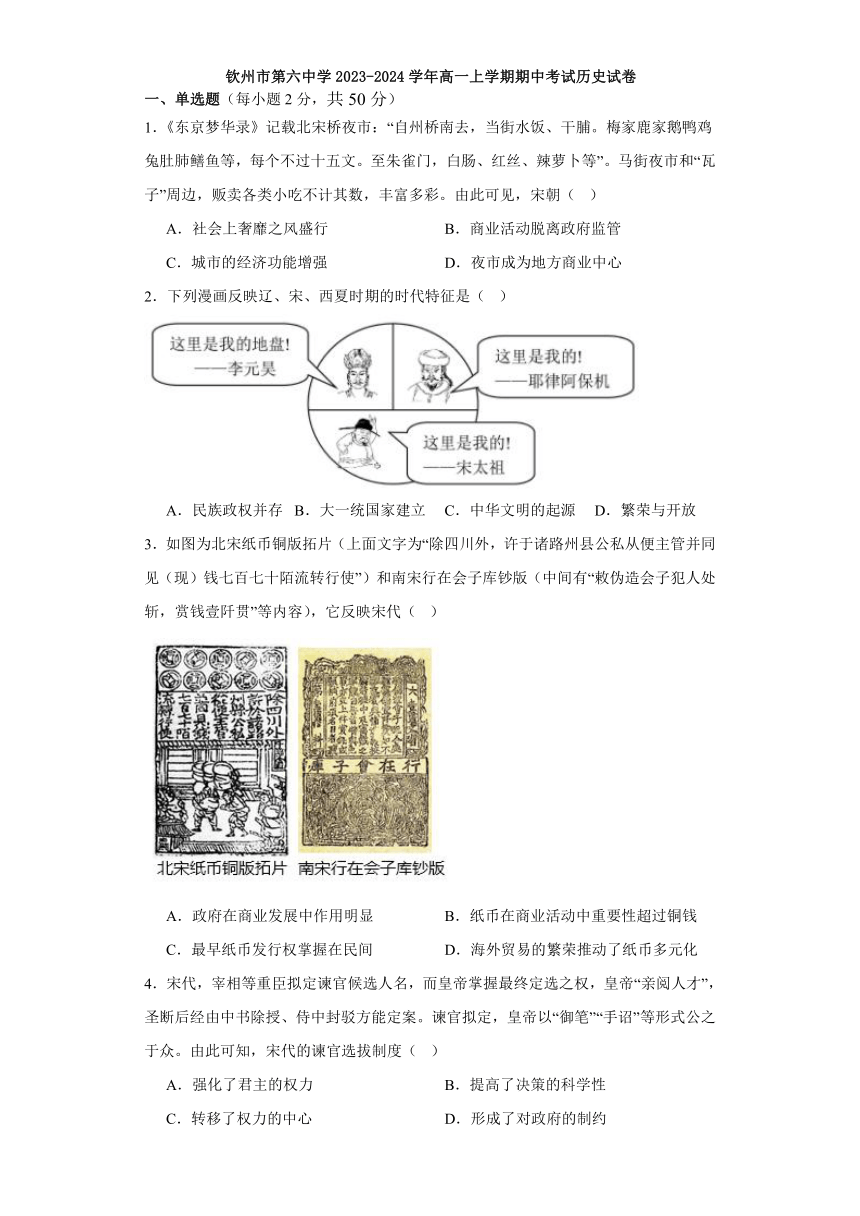

2.下列漫画反映辽、宋、西夏时期的时代特征是( )

A.民族政权并存 B.大一统国家建立 C.中华文明的起源 D.繁荣与开放

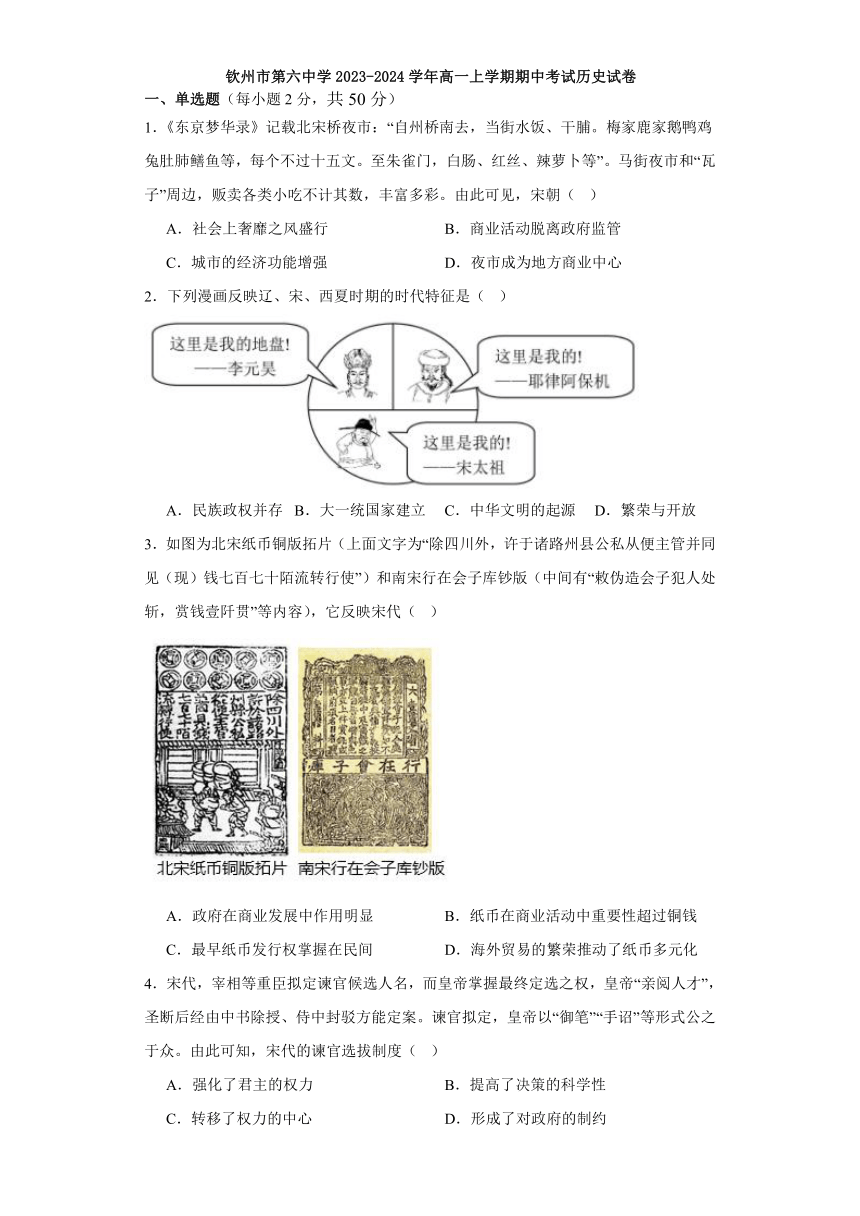

3.如图为北宋纸币铜版拓片(上面文字为“除四川外,许于诸路州县公私从便主管并同见(现)钱七百七十陌流转行使”)和南宋行在会子库钞版(中间有“敕伪造会子犯人处斩,赏钱壹阡贯”等内容),它反映宋代( )

A.政府在商业发展中作用明显 B.纸币在商业活动中重要性超过铜钱

C.最早纸币发行权掌握在民间 D.海外贸易的繁荣推动了纸币多元化

4.宋代,宰相等重臣拟定谏官候选人名,而皇帝掌握最终定选之权,皇帝“亲阅人才”,圣断后经由中书除授、侍中封驳方能定案。谏官拟定,皇帝以“御笔”“手诏”等形式公之于众。由此可知,宋代的谏官选拔制度( )

A.强化了君主的权力 B.提高了决策的科学性

C.转移了权力的中心 D.形成了对政府的制约

5.神册六年(921年),耶律阿保机对大臣道:“凡国家庶务,钜细各殊,若宪度不明,则何以为治?群下亦何由知禁”,于是命大臣“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”。这一举措( )

A.打破了农耕和游牧文明的隔阂B.基于辽境内政治经济不平衡

C.反映了儒家成为治国指导思想D.旨在完善辽朝法律制度建设

6.据《梦粱录》记载:“(南宋)杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”这一记载反映了( )

A.市民生活的富足B.小农经济走向解体C.商品经济的发展D.政府放弃重农抑商

7.元朝统治者吸取了汉唐以来地方区域的设置“人为地使自然区域分开”,打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式。这旨在( )

A.提高地方的行政效率 B.推动民族分化政策执行

C.加强区域间经济联系 D.抑制割据加强中央集权

8.元朝时期,为适应市井演唱的需要,演员将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节。由此形成了( )

A.散曲 B.川剧 C.京剧 D.杂剧

9.北宋初期,福建地区矿冶业迅速发展,颇具规模,有银场二十七,铁场二十,铜、铝场各二十八处,占全国首位,产量亦颇可观。下列对北宋福建矿冶业迅速发展原因表述正确的是( )

A.经济重心南移完成促进矿冶业发展B.海外贸易兴盛扩大商品和货币需求

C.放弃重农抑商政策刺激了矿冶发展D.私营冶铸业超越官营冶铸技术水平

10.宋人“凡娶媳妇,先起草帖子”。通帖之后,男女双方要拿帖占卜问卦,看这桩婚事是否合天意。若问卦结果为吉,男女不相克,女方“回草帖”,由媒人两家通报,择日过帖,双方家长都满意即可。这反映出当时

A.理学成为官方正统思想 B.婚俗礼仪程序的复杂烦琐

C.婚俗受儒家伦理的影响 D.女性在婚姻中的地位提高

11.12世纪金世宗在位期间对内励精图治,革除弊政,做到了“家给人足,仓廪有余”,史称( )

A.文景之治 B.开元盛世 C.大定之治 D.康乾盛世

12.宋太宗淳化二年诏曰:“关市之租,其来旧矣……征算之条,当从宽简,宜令诸路转运使……市征所算之名品,共参酌裁减,以利细民”,又诏“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”,这反映出北宋时

A.抑商政策有所松动 B.长途贩运空前繁荣

C.商品经济延至乡村 D.设转运使征收赋税

13.枢密院是宋朝总理全国军务的最高机构,简称“枢府”。枢密院与中书门下共掌文、武大权,称为东、西“二府”。枢密院只负责发兵,领兵的则是三衙。这一局面旨在

A.解决积贫积弱现状B.加强君主专制C.推行重文抑武政策D.缓和阶级矛盾

14.英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代是宋朝。”令二人选择和向往宋朝的原因主要包括

①宽松的经济环境 ②发达的工商业

③繁荣绚丽的文化 ④科技发明大量应用

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

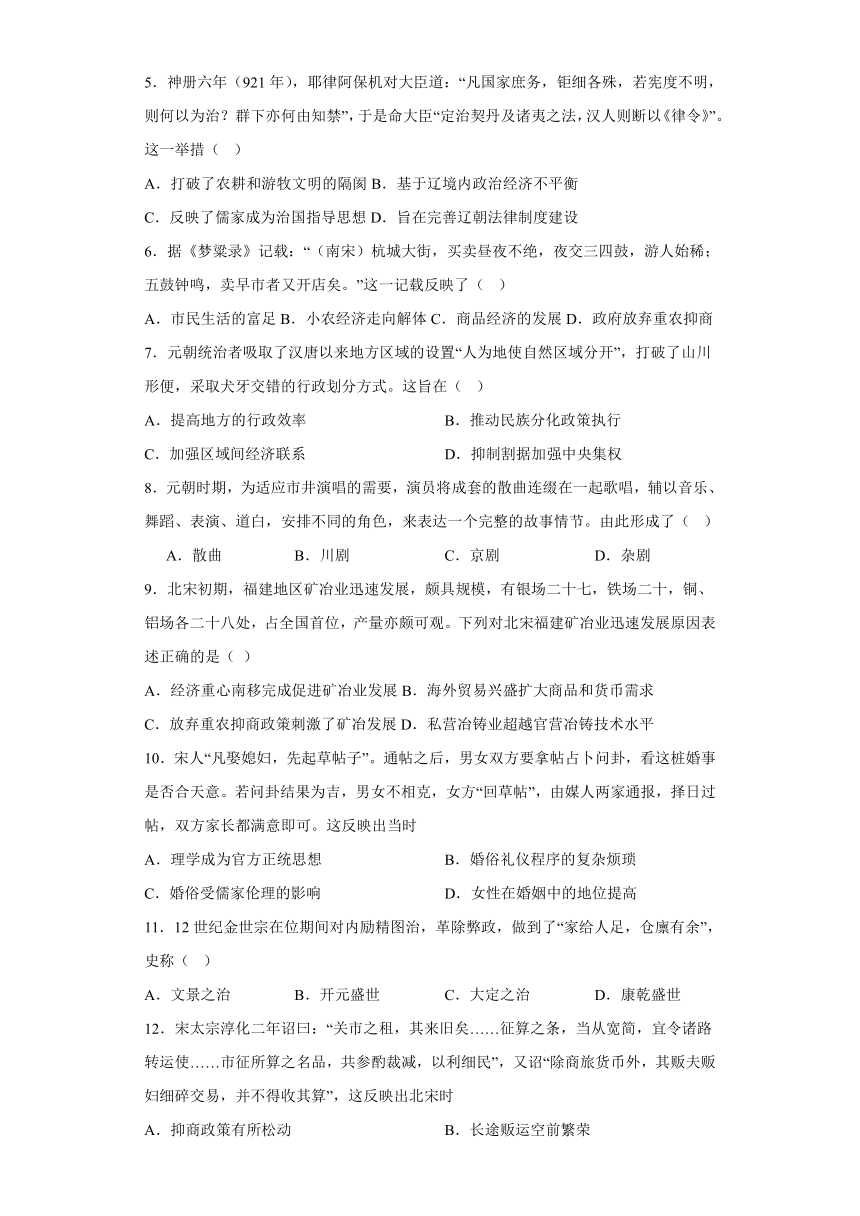

15.有学者在评述中国古代一位发明者时说:“这位在多个领域颇有建树的士大夫,克服了印刷术的技术难题,用活字印刷术于1298年出版了一部地方志。”下列历史图片,与之吻合的是

A.① B.② C.③ D.④

16.北宋名臣包拯清正廉洁、刚正不阿,民间尊称他为“包相爷”。他曾担任过转运使、兵部员外郎、开封府知府和枢密使、副使等职务,期中“位同宰相”的是

A.转运使 B.枢密使、副使 C.开封府知府 D.兵部员外郎

17.北宋时,政府出台规定:将原来按户轮流服差役改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户,则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱,官僚地主也不例外。这一规定出自于

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.庆历新政 D.王安石变法

18.元初,程朱理学未被官方认可。1313年,元仁宗设立科举法,以《大学》《论语》《孟子》《中庸》为主要考试内容,以朱熹的《四书章句集注》为标准答案。这一变化

A.确立了儒学的正统地位 B.开启了八股取士的先河

C.彰显了蒙元政权合法性 D.扩大了元朝的统治基础

19.美国学者斯塔夫里阿诺斯说:“宋代'经济活动的迅速发展还增加了贸易量。中国首次出现了 主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市'。”这段论述可用于说明,宋代

A.传统经济结构的变动 B.海外商业贸易的繁盛

C.南方新兴城市的涌现 D.城市经济职能的增强

20.宋朝经过摸索,创建了路制。一改汉州、唐道固定区域、固定治所、固定机构、固定人员、权力集中的设置原则。路以交通路线为主干来划分,采取分而治之、相互牵制的方针。这一建制( )

A.旨在扩大宋朝疆域 B.体现了文武分权的特点

C.打破了市坊的界限 D.有利于解决藩镇割据现象

21.对于中国古代某一朝代的政权结构形式,有学者评述道:“都省握天下之机,十省分天下之治”;十省官吏“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”。这一“政权结构”中的“十省”

A.属于“都省”直辖的行政区域B.管辖范围包括西藏、青海等地区

C.以下的行政区划为路、郡、县D.行使权力时受到“都省”的节制

22.宋代笔记《玉壶清话》记载,一次宋太祖派遣武将党进戍边,依例应出行前向皇帝致辞,但宋太祖念其“本出溪戎,不识一字”,便破例让他“不须如此”。但党进性格刚强,坚决要求致辞,便使人将内容写在“笏”(手板)上,并反复背诵。结果当天由于紧张,党进“不能道一字”,最后只说出一句“臣闻上古其风朴略,愿官家好将息”,引发哄堂大笑。后来他自己解释说“也要官家知道我读书来”。这反映出北宋初年

A.程朱理学盛行,引导朝廷政治风向B.重视科举考试,成为唯一晋升途径

C.提倡武将读书,文官群体得到推崇D.设置二府三司,枢密院只负责军事

23.南宋在江南建国,水上交通发达。以临安和建康为枢纽,西向沿长江经鄂州联结四川。南面直通泉州、广州,联结琼州。高宗时,市舶收入达二百万贯。这表明

A.宋朝经济重心南移完成B.南宋财政收入主要依靠海外贸易

C.偏安江南有利于商业发展D.优越的地理位置促进商业发展

24.《梦粱录》记载:清明之时,临安民众除了祭祖敬宗之外,“又有龙舟可观,都人不论贫富,倾城而出,笙歌鼎沸,鼓吹喧天,红霞映水,月挂柳梢,此时尚犹未绝”。这反映出,南宋

A.国家统一社会安定B.经济繁荣民众富足C节日文化的兴盛D传统社会结构受冲击

25.如图为元代倪瓒的代表作品《渔庄秋霁图》,倪瓒的水墨山水看似简单却意境清幽深远,这与他隐居山野孤高的性格相关。这幅画作

A.意在借物抒情B.旨在得意忘形C.体现形神兼备D.追求以形传神

二、综合题(共50分)

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代太学在政府初创时规模很小,只有几位经学博士和博士弟子50人。汉成帝末年“增弟子员三千人”。太学的教师称博士,其主要职责是“掌教弟子”,但政府遇到疑难问题时,博士也要提供咨询意见,承担巡视地方政教的工作,还要对儒家经典进行校勘、注释和传播。兼教学机构与国家考试机构于一身的太学,而且要鼓励青年自学,校外人员参加太学考试也可以获得一定的资格和荣誉。这促进了汉代教育事业的发展

——摘编自王凌皓《汉代太学如何培养治国安邦之才》

材料二:唐末五代智璇等僧人为“思儒者之道”,在麓山寺下,建起了“以居士类”的学舍。北宋“因袭增拓”而成岳麓书院。南宋初理学家张栻主教岳麓,培养出了一大批当世的经世之才。朱熹自福建专程来访,并与张栻论学——史称“朱张会讲”。前来听讲者络绎不绝,饮池水立涸”。这加强了岳麓书院在南宋教育和学术上的地位,也推动了宋代理学和中国古代哲学的发展。

——摘编自湖南大学岳麓书院《书院简介》

(1)根据材料一概括汉代太学主要职能。

(2)根据材料一、二,说明与西汉太学相比,宋代张栻主教岳麓书院的教育教学特点

27.阅读材料,回答问题。

下面是学生研究古代经济重心的转移问题所设计的研究步骤和观点:

步骤一 了解史实,探究人口与经济重心南移的关系

资料显示,我国古代大规模的人口迁移主要有三次,分别发生在两晋之际、中唐以后、两宋之际。而人口的迁移又对经济重心的转移产生了重要影响。

步骤二 总结经济重心转移的规律

步骤三 全面认识经济重心转移的影响

观点1: 南方经济的发展,对江南是件好事,促进了江南的开发。

观点2: 南方经济的发展使人口增加,造成环境污染,砍伐森林,破坏植被,对江南的开发没有什么好处。

(1)请你根据步骤一分析三次人口南迁的高潮与我国古代经济重心的南移有何关系。

(2)简述步骤二中国古代经济重心转移的规律。

(3)请你对上述两种观点做出全面客观的评价。

28.阅读与辽夏金元相关的材料,回答相关问题

材料一 关于辽、西夏、金的制度建设辽代官职,分北、南两院,北面治宫账、部族、属国之账,南面治汉人州县、租赋、军马之事因俗而治,其得宜矣。重熙五年(1036年),辽兴宗亲临礼部贡院试进士。

——据《辽史》

其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台。保留了原有蕃官体系,如宁令(大王)等官职。人庆四年(1147年)复设童子科,于是取士日甚。

——《宋史夏国传》

女真初起,其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号。金太祖定燕(今北京),学习辽南北面官制度。金承辽后,进士科目兼采唐宋之法而增损之。

——《金史》

(1)比较辽、西夏、金制度的相同之处。依据材料并结合所学,从民族政权并立与民族交融角度,谈谈你的认识。

材料二 至北宋时期,石介对当时“中国”一词的概念进行了总结性的界定……在地理上,中国是指以“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流域,即所谓“天地之中”并不包括少数民族居住的地区;“中国之人”主要是知“礼乐”、服“衣冠”、从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

——郑炜、崔明德:《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

(2)指出材料中“中国”观的内涵。

材料三 辽人自称炎黄子孙,并不否认宋人也是炎黄子孙。辽人自称“北朝”,称北宋为“南朝”,认为“南朝”“北朝”是一家。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,但金人并没有将宋人排除于中国之外。

——据赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》整理

(3)指出材料中的“中国”观发生的变化。

材料四 元朝实现了全中国的统一,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——何志虎《“中国观”在元代的转换》等

(4)指出元朝“中国”观的新变化。

(5)根据以上材料,分析“中国”观内涵不断变化的原因并谈谈你对“中国”一词变化的认识。

29.阅读材料,回答问题

材料 宋代土地交易频繁,草市、集市遍及各地,内外贸易限制大为减少。以李靓、陈亮、叶适为代表的一批士大夫反对空谈仁义道德,提出“义利双行”的主张。发展经济,扭转贫弱是宋代中期以后的社会愿望。为巩固政权,政府的政策导向也避免与社会对立,在民事、经济立法上与前代相比有较大改变。“官中条令,惟(土地)交易一事最为详备”,并规定卑幼未经尊长允许,典卖土地无效。关于遗嘱继承,条款复杂,序列完整,还出现遗嘱继承的真实详尽案倒。法律禁止各级官府借口官需勒索商人,强买强卖;禁止以公务为名,阻滞商旅,盘剥商人。市舶司在外商往来之际,慰劳送别,成为条例;鼓励外商投诉不法行为。

——摘编自张晋藩主编《中国法制史》

(1)分析宋代民事经济立法改革的背景。

(2)概括宋代民事经济立法内容的特点,并说明民事经济立法改革在经济上的意义。

30.阅读材料,完成下列要求。

材料一 淳祐元年(1241年),理宗亲撰《道统十三赞》,“就赐国子监,宣示诸生”,正式肯定从二程到朱熹是孔孟以来道统的真正继承人,使程朱理学成为继孔孟以来的正统思想和钦定的官方哲学。程朱理学在宋学中取得了独尊地位以后,理学家及其信徒在政治上把持了仕途要津,他们因循守旧,反对任何革新,“以致万事不理,丧身亡国”。程朱理学在思想上取得了垄断地位,朱熹所撰之《四书集注》逐渐成了科举考试的标准答案,不允许士人“务自立说”,从而严重地阻碍了学术思想的发展。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》(下册)

材料二 一小部分欧洲人开启了与万历朝士人的对话,并产生了重大影响,但这不是明人信仰发生变化的唯一原因。信仰的动摇来自文化内部的压力:万历、天启年间庙堂之上的道德败坏、急速的商业化、社会等级的松动、边疆的军事危机、环境恶化。在这些条件下,一些人开始对过去确信不疑的东西产生动摇,并努力寻找理解世界的新途径,而这些往往是处江湖之远的思考。李贽就是他们中的一员。

——摘编自[加]卜正民主编《哈佛中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括程朱理学的影响。

(2)根据材料一、二,指出李贽学术思想的特点,并结合所学知识,说明李贽学术思想形成的社会背景。

参考答案:

1.C2.A3.A4.A5.B6.C7.D8.D9.B10.C11.C12.A13.B14.D15.D16.B

17.D18.D19.D20.D21.D22.C23.D24.C25.A

26.(1)职能:汉代最高教育行政管理机构,行使教育管理、人才选拔的职能;国家最高学府,行使育入职能;作为学术研究机构,履行对儒家经典的校勘、注释和传播职能。

(2)特点:地方性学校;非官学;反对追逐科举利禄,重视传道济民;传授理学等相关知识;把学校教育与学术争鸣相结合。

27.(1)两晋之际,由于永嘉之乱形成了中原人口南迁的第一次高潮,推动了六朝时期江南的开发,南方经济逐渐赶上北方;唐朝安史之乱以后,形成了中原人口南迁的第二次高潮,推动了南方人口的增加,经济实力大为提高, 逐渐超过北方;两宋之际,靖康之变引起了北方人口第三次南迁,导致经济上南强于北局面的完全确立,南方正式成为我国古代的经济重心。

(2)由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;由内地向沿海逐渐转移。

(3)第一种观点看到了南方经济发展对社会经济进步带来的积极影响,但忽视了人类经济活动给自然环境带来的不利影响。

第二种观点认识到了经济发展过程中人类活动对自然环境带来的破坏,但否定了南方经济发展所产生的积极作用。两种观点各有其合理之处,但都过于片面,没有全面反映南方经济发展所产生的影响。对南方经济发展带来的影响应结合历史的发展情况进行全面、辩证地分析,从而得出客观、正确的结论。

28.(1)相同之处:行汉法,保留本民族特色;因俗而治;认识:从民族政权并立的角度来看,辽、西夏、金崛起之后与宋朝之间发生了战争或冲突,不利于全国统一;从民族交融的角度来看,辽、西夏、金相互学习,又积极学习汉人先进文化,并同宋朝通过议和维持了长期相对和平局面,加强了民族融合,有利于缓和民族矛盾,也利于少数民族自身的发展。

(2)内涵:地理上指中原集聚的汉族;族群上指知礼乐、从事农耕的汉族。

(3)变化:“中国”包括了辽、金等少数民族;“中国”从区分汉族与少数民族的民族标识变成了多民族共有的政治符号。

(4)新变化:地域上突破中原概念,十一行省统治区都是中国;民族上突破汉族概念,包括了元朝辖区众多少数民族;文化上突破农耕文化概念,演变为农耕文化和草原文化兼有;主权上突破汉族政权是正统的概念,包括了各少数民族政权都成了正统。

(5)原因:华夏文化的凝聚力与包容性;少数民族的主动交融;经济文化的不断交流(各民族长期交往);大一统王朝的发展与推动。

认识:中国是历史长期发展的结果;汉族和少数民族共同缔造了中国的历史;多元一体是中国的重要特征。

29.(1)背景:不抑兼并,土地流转加速;商品经济发展,内外贸易繁荣;士大夫价值观念转向“义利双行”重农抑商政策有所松弛;北宋中期出现积贫积弱局面,立法发展经济。(任答3点即可)

(2)特点:以土地交易立法为重;经济交易遵循封建礼制;司法强调案例,灵活实用;限制政府官员干预经济,保护商人利益;鼓励外商来华贸易。(任答3点即可)

意义:促进租佃经济的发展;维护了私有权益;有利于商品经济发展;促进了外贸繁荣。(任答3点即可)

30.(1)影响:提升了儒家学者的政治影响力;暂时稳固了封建统治秩序;后期导致思想的僵化,阻碍了文化的进步;助长了政治保守的倾向,加大了政治革新的阻力。

(2)特点:挑战正统,倡导个性,追求创新。背景:封建统治日趋腐朽;政治危机加剧;商品经济继续发展;程朱理学日趋僵化。

一、单选题(每小题2分,共50分)

1.《东京梦华录》记载北宋桥夜市:“自州桥南去,当街水饭、干脯。梅家鹿家鹅鸭鸡兔肚肺鳝鱼等,每个不过十五文。至朱雀门,白肠、红丝、辣萝卜等”。马街夜市和“瓦子”周边,贩卖各类小吃不计其数,丰富多彩。由此可见,宋朝( )

A.社会上奢靡之风盛行 B.商业活动脱离政府监管

C.城市的经济功能增强 D.夜市成为地方商业中心

2.下列漫画反映辽、宋、西夏时期的时代特征是( )

A.民族政权并存 B.大一统国家建立 C.中华文明的起源 D.繁荣与开放

3.如图为北宋纸币铜版拓片(上面文字为“除四川外,许于诸路州县公私从便主管并同见(现)钱七百七十陌流转行使”)和南宋行在会子库钞版(中间有“敕伪造会子犯人处斩,赏钱壹阡贯”等内容),它反映宋代( )

A.政府在商业发展中作用明显 B.纸币在商业活动中重要性超过铜钱

C.最早纸币发行权掌握在民间 D.海外贸易的繁荣推动了纸币多元化

4.宋代,宰相等重臣拟定谏官候选人名,而皇帝掌握最终定选之权,皇帝“亲阅人才”,圣断后经由中书除授、侍中封驳方能定案。谏官拟定,皇帝以“御笔”“手诏”等形式公之于众。由此可知,宋代的谏官选拔制度( )

A.强化了君主的权力 B.提高了决策的科学性

C.转移了权力的中心 D.形成了对政府的制约

5.神册六年(921年),耶律阿保机对大臣道:“凡国家庶务,钜细各殊,若宪度不明,则何以为治?群下亦何由知禁”,于是命大臣“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”。这一举措( )

A.打破了农耕和游牧文明的隔阂B.基于辽境内政治经济不平衡

C.反映了儒家成为治国指导思想D.旨在完善辽朝法律制度建设

6.据《梦粱录》记载:“(南宋)杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”这一记载反映了( )

A.市民生活的富足B.小农经济走向解体C.商品经济的发展D.政府放弃重农抑商

7.元朝统治者吸取了汉唐以来地方区域的设置“人为地使自然区域分开”,打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式。这旨在( )

A.提高地方的行政效率 B.推动民族分化政策执行

C.加强区域间经济联系 D.抑制割据加强中央集权

8.元朝时期,为适应市井演唱的需要,演员将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节。由此形成了( )

A.散曲 B.川剧 C.京剧 D.杂剧

9.北宋初期,福建地区矿冶业迅速发展,颇具规模,有银场二十七,铁场二十,铜、铝场各二十八处,占全国首位,产量亦颇可观。下列对北宋福建矿冶业迅速发展原因表述正确的是( )

A.经济重心南移完成促进矿冶业发展B.海外贸易兴盛扩大商品和货币需求

C.放弃重农抑商政策刺激了矿冶发展D.私营冶铸业超越官营冶铸技术水平

10.宋人“凡娶媳妇,先起草帖子”。通帖之后,男女双方要拿帖占卜问卦,看这桩婚事是否合天意。若问卦结果为吉,男女不相克,女方“回草帖”,由媒人两家通报,择日过帖,双方家长都满意即可。这反映出当时

A.理学成为官方正统思想 B.婚俗礼仪程序的复杂烦琐

C.婚俗受儒家伦理的影响 D.女性在婚姻中的地位提高

11.12世纪金世宗在位期间对内励精图治,革除弊政,做到了“家给人足,仓廪有余”,史称( )

A.文景之治 B.开元盛世 C.大定之治 D.康乾盛世

12.宋太宗淳化二年诏曰:“关市之租,其来旧矣……征算之条,当从宽简,宜令诸路转运使……市征所算之名品,共参酌裁减,以利细民”,又诏“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”,这反映出北宋时

A.抑商政策有所松动 B.长途贩运空前繁荣

C.商品经济延至乡村 D.设转运使征收赋税

13.枢密院是宋朝总理全国军务的最高机构,简称“枢府”。枢密院与中书门下共掌文、武大权,称为东、西“二府”。枢密院只负责发兵,领兵的则是三衙。这一局面旨在

A.解决积贫积弱现状B.加强君主专制C.推行重文抑武政策D.缓和阶级矛盾

14.英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代是宋朝。”令二人选择和向往宋朝的原因主要包括

①宽松的经济环境 ②发达的工商业

③繁荣绚丽的文化 ④科技发明大量应用

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

15.有学者在评述中国古代一位发明者时说:“这位在多个领域颇有建树的士大夫,克服了印刷术的技术难题,用活字印刷术于1298年出版了一部地方志。”下列历史图片,与之吻合的是

A.① B.② C.③ D.④

16.北宋名臣包拯清正廉洁、刚正不阿,民间尊称他为“包相爷”。他曾担任过转运使、兵部员外郎、开封府知府和枢密使、副使等职务,期中“位同宰相”的是

A.转运使 B.枢密使、副使 C.开封府知府 D.兵部员外郎

17.北宋时,政府出台规定:将原来按户轮流服差役改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户,则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱,官僚地主也不例外。这一规定出自于

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.庆历新政 D.王安石变法

18.元初,程朱理学未被官方认可。1313年,元仁宗设立科举法,以《大学》《论语》《孟子》《中庸》为主要考试内容,以朱熹的《四书章句集注》为标准答案。这一变化

A.确立了儒学的正统地位 B.开启了八股取士的先河

C.彰显了蒙元政权合法性 D.扩大了元朝的统治基础

19.美国学者斯塔夫里阿诺斯说:“宋代'经济活动的迅速发展还增加了贸易量。中国首次出现了 主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市'。”这段论述可用于说明,宋代

A.传统经济结构的变动 B.海外商业贸易的繁盛

C.南方新兴城市的涌现 D.城市经济职能的增强

20.宋朝经过摸索,创建了路制。一改汉州、唐道固定区域、固定治所、固定机构、固定人员、权力集中的设置原则。路以交通路线为主干来划分,采取分而治之、相互牵制的方针。这一建制( )

A.旨在扩大宋朝疆域 B.体现了文武分权的特点

C.打破了市坊的界限 D.有利于解决藩镇割据现象

21.对于中国古代某一朝代的政权结构形式,有学者评述道:“都省握天下之机,十省分天下之治”;十省官吏“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”。这一“政权结构”中的“十省”

A.属于“都省”直辖的行政区域B.管辖范围包括西藏、青海等地区

C.以下的行政区划为路、郡、县D.行使权力时受到“都省”的节制

22.宋代笔记《玉壶清话》记载,一次宋太祖派遣武将党进戍边,依例应出行前向皇帝致辞,但宋太祖念其“本出溪戎,不识一字”,便破例让他“不须如此”。但党进性格刚强,坚决要求致辞,便使人将内容写在“笏”(手板)上,并反复背诵。结果当天由于紧张,党进“不能道一字”,最后只说出一句“臣闻上古其风朴略,愿官家好将息”,引发哄堂大笑。后来他自己解释说“也要官家知道我读书来”。这反映出北宋初年

A.程朱理学盛行,引导朝廷政治风向B.重视科举考试,成为唯一晋升途径

C.提倡武将读书,文官群体得到推崇D.设置二府三司,枢密院只负责军事

23.南宋在江南建国,水上交通发达。以临安和建康为枢纽,西向沿长江经鄂州联结四川。南面直通泉州、广州,联结琼州。高宗时,市舶收入达二百万贯。这表明

A.宋朝经济重心南移完成B.南宋财政收入主要依靠海外贸易

C.偏安江南有利于商业发展D.优越的地理位置促进商业发展

24.《梦粱录》记载:清明之时,临安民众除了祭祖敬宗之外,“又有龙舟可观,都人不论贫富,倾城而出,笙歌鼎沸,鼓吹喧天,红霞映水,月挂柳梢,此时尚犹未绝”。这反映出,南宋

A.国家统一社会安定B.经济繁荣民众富足C节日文化的兴盛D传统社会结构受冲击

25.如图为元代倪瓒的代表作品《渔庄秋霁图》,倪瓒的水墨山水看似简单却意境清幽深远,这与他隐居山野孤高的性格相关。这幅画作

A.意在借物抒情B.旨在得意忘形C.体现形神兼备D.追求以形传神

二、综合题(共50分)

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代太学在政府初创时规模很小,只有几位经学博士和博士弟子50人。汉成帝末年“增弟子员三千人”。太学的教师称博士,其主要职责是“掌教弟子”,但政府遇到疑难问题时,博士也要提供咨询意见,承担巡视地方政教的工作,还要对儒家经典进行校勘、注释和传播。兼教学机构与国家考试机构于一身的太学,而且要鼓励青年自学,校外人员参加太学考试也可以获得一定的资格和荣誉。这促进了汉代教育事业的发展

——摘编自王凌皓《汉代太学如何培养治国安邦之才》

材料二:唐末五代智璇等僧人为“思儒者之道”,在麓山寺下,建起了“以居士类”的学舍。北宋“因袭增拓”而成岳麓书院。南宋初理学家张栻主教岳麓,培养出了一大批当世的经世之才。朱熹自福建专程来访,并与张栻论学——史称“朱张会讲”。前来听讲者络绎不绝,饮池水立涸”。这加强了岳麓书院在南宋教育和学术上的地位,也推动了宋代理学和中国古代哲学的发展。

——摘编自湖南大学岳麓书院《书院简介》

(1)根据材料一概括汉代太学主要职能。

(2)根据材料一、二,说明与西汉太学相比,宋代张栻主教岳麓书院的教育教学特点

27.阅读材料,回答问题。

下面是学生研究古代经济重心的转移问题所设计的研究步骤和观点:

步骤一 了解史实,探究人口与经济重心南移的关系

资料显示,我国古代大规模的人口迁移主要有三次,分别发生在两晋之际、中唐以后、两宋之际。而人口的迁移又对经济重心的转移产生了重要影响。

步骤二 总结经济重心转移的规律

步骤三 全面认识经济重心转移的影响

观点1: 南方经济的发展,对江南是件好事,促进了江南的开发。

观点2: 南方经济的发展使人口增加,造成环境污染,砍伐森林,破坏植被,对江南的开发没有什么好处。

(1)请你根据步骤一分析三次人口南迁的高潮与我国古代经济重心的南移有何关系。

(2)简述步骤二中国古代经济重心转移的规律。

(3)请你对上述两种观点做出全面客观的评价。

28.阅读与辽夏金元相关的材料,回答相关问题

材料一 关于辽、西夏、金的制度建设辽代官职,分北、南两院,北面治宫账、部族、属国之账,南面治汉人州县、租赋、军马之事因俗而治,其得宜矣。重熙五年(1036年),辽兴宗亲临礼部贡院试进士。

——据《辽史》

其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台。保留了原有蕃官体系,如宁令(大王)等官职。人庆四年(1147年)复设童子科,于是取士日甚。

——《宋史夏国传》

女真初起,其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号。金太祖定燕(今北京),学习辽南北面官制度。金承辽后,进士科目兼采唐宋之法而增损之。

——《金史》

(1)比较辽、西夏、金制度的相同之处。依据材料并结合所学,从民族政权并立与民族交融角度,谈谈你的认识。

材料二 至北宋时期,石介对当时“中国”一词的概念进行了总结性的界定……在地理上,中国是指以“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流域,即所谓“天地之中”并不包括少数民族居住的地区;“中国之人”主要是知“礼乐”、服“衣冠”、从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

——郑炜、崔明德:《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

(2)指出材料中“中国”观的内涵。

材料三 辽人自称炎黄子孙,并不否认宋人也是炎黄子孙。辽人自称“北朝”,称北宋为“南朝”,认为“南朝”“北朝”是一家。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,但金人并没有将宋人排除于中国之外。

——据赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》整理

(3)指出材料中的“中国”观发生的变化。

材料四 元朝实现了全中国的统一,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——何志虎《“中国观”在元代的转换》等

(4)指出元朝“中国”观的新变化。

(5)根据以上材料,分析“中国”观内涵不断变化的原因并谈谈你对“中国”一词变化的认识。

29.阅读材料,回答问题

材料 宋代土地交易频繁,草市、集市遍及各地,内外贸易限制大为减少。以李靓、陈亮、叶适为代表的一批士大夫反对空谈仁义道德,提出“义利双行”的主张。发展经济,扭转贫弱是宋代中期以后的社会愿望。为巩固政权,政府的政策导向也避免与社会对立,在民事、经济立法上与前代相比有较大改变。“官中条令,惟(土地)交易一事最为详备”,并规定卑幼未经尊长允许,典卖土地无效。关于遗嘱继承,条款复杂,序列完整,还出现遗嘱继承的真实详尽案倒。法律禁止各级官府借口官需勒索商人,强买强卖;禁止以公务为名,阻滞商旅,盘剥商人。市舶司在外商往来之际,慰劳送别,成为条例;鼓励外商投诉不法行为。

——摘编自张晋藩主编《中国法制史》

(1)分析宋代民事经济立法改革的背景。

(2)概括宋代民事经济立法内容的特点,并说明民事经济立法改革在经济上的意义。

30.阅读材料,完成下列要求。

材料一 淳祐元年(1241年),理宗亲撰《道统十三赞》,“就赐国子监,宣示诸生”,正式肯定从二程到朱熹是孔孟以来道统的真正继承人,使程朱理学成为继孔孟以来的正统思想和钦定的官方哲学。程朱理学在宋学中取得了独尊地位以后,理学家及其信徒在政治上把持了仕途要津,他们因循守旧,反对任何革新,“以致万事不理,丧身亡国”。程朱理学在思想上取得了垄断地位,朱熹所撰之《四书集注》逐渐成了科举考试的标准答案,不允许士人“务自立说”,从而严重地阻碍了学术思想的发展。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》(下册)

材料二 一小部分欧洲人开启了与万历朝士人的对话,并产生了重大影响,但这不是明人信仰发生变化的唯一原因。信仰的动摇来自文化内部的压力:万历、天启年间庙堂之上的道德败坏、急速的商业化、社会等级的松动、边疆的军事危机、环境恶化。在这些条件下,一些人开始对过去确信不疑的东西产生动摇,并努力寻找理解世界的新途径,而这些往往是处江湖之远的思考。李贽就是他们中的一员。

——摘编自[加]卜正民主编《哈佛中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括程朱理学的影响。

(2)根据材料一、二,指出李贽学术思想的特点,并结合所学知识,说明李贽学术思想形成的社会背景。

参考答案:

1.C2.A3.A4.A5.B6.C7.D8.D9.B10.C11.C12.A13.B14.D15.D16.B

17.D18.D19.D20.D21.D22.C23.D24.C25.A

26.(1)职能:汉代最高教育行政管理机构,行使教育管理、人才选拔的职能;国家最高学府,行使育入职能;作为学术研究机构,履行对儒家经典的校勘、注释和传播职能。

(2)特点:地方性学校;非官学;反对追逐科举利禄,重视传道济民;传授理学等相关知识;把学校教育与学术争鸣相结合。

27.(1)两晋之际,由于永嘉之乱形成了中原人口南迁的第一次高潮,推动了六朝时期江南的开发,南方经济逐渐赶上北方;唐朝安史之乱以后,形成了中原人口南迁的第二次高潮,推动了南方人口的增加,经济实力大为提高, 逐渐超过北方;两宋之际,靖康之变引起了北方人口第三次南迁,导致经济上南强于北局面的完全确立,南方正式成为我国古代的经济重心。

(2)由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;由内地向沿海逐渐转移。

(3)第一种观点看到了南方经济发展对社会经济进步带来的积极影响,但忽视了人类经济活动给自然环境带来的不利影响。

第二种观点认识到了经济发展过程中人类活动对自然环境带来的破坏,但否定了南方经济发展所产生的积极作用。两种观点各有其合理之处,但都过于片面,没有全面反映南方经济发展所产生的影响。对南方经济发展带来的影响应结合历史的发展情况进行全面、辩证地分析,从而得出客观、正确的结论。

28.(1)相同之处:行汉法,保留本民族特色;因俗而治;认识:从民族政权并立的角度来看,辽、西夏、金崛起之后与宋朝之间发生了战争或冲突,不利于全国统一;从民族交融的角度来看,辽、西夏、金相互学习,又积极学习汉人先进文化,并同宋朝通过议和维持了长期相对和平局面,加强了民族融合,有利于缓和民族矛盾,也利于少数民族自身的发展。

(2)内涵:地理上指中原集聚的汉族;族群上指知礼乐、从事农耕的汉族。

(3)变化:“中国”包括了辽、金等少数民族;“中国”从区分汉族与少数民族的民族标识变成了多民族共有的政治符号。

(4)新变化:地域上突破中原概念,十一行省统治区都是中国;民族上突破汉族概念,包括了元朝辖区众多少数民族;文化上突破农耕文化概念,演变为农耕文化和草原文化兼有;主权上突破汉族政权是正统的概念,包括了各少数民族政权都成了正统。

(5)原因:华夏文化的凝聚力与包容性;少数民族的主动交融;经济文化的不断交流(各民族长期交往);大一统王朝的发展与推动。

认识:中国是历史长期发展的结果;汉族和少数民族共同缔造了中国的历史;多元一体是中国的重要特征。

29.(1)背景:不抑兼并,土地流转加速;商品经济发展,内外贸易繁荣;士大夫价值观念转向“义利双行”重农抑商政策有所松弛;北宋中期出现积贫积弱局面,立法发展经济。(任答3点即可)

(2)特点:以土地交易立法为重;经济交易遵循封建礼制;司法强调案例,灵活实用;限制政府官员干预经济,保护商人利益;鼓励外商来华贸易。(任答3点即可)

意义:促进租佃经济的发展;维护了私有权益;有利于商品经济发展;促进了外贸繁荣。(任答3点即可)

30.(1)影响:提升了儒家学者的政治影响力;暂时稳固了封建统治秩序;后期导致思想的僵化,阻碍了文化的进步;助长了政治保守的倾向,加大了政治革新的阻力。

(2)特点:挑战正统,倡导个性,追求创新。背景:封建统治日趋腐朽;政治危机加剧;商品经济继续发展;程朱理学日趋僵化。

同课章节目录