11.《种树郭橐驼传》同步练习(含答案)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 11.《种树郭橐驼传》同步练习(含答案)统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-12 18:13:41 | ||

图片预览

文档简介

11.《种树郭橐驼传》同步练习

一、选择题(新)

1.依次填入下面语段横线处的句子,衔接最恰当的一项是( )

__________。__________。__________,__________:__________,__________。周敦颐曾论证过,衡湘以南为进士者,皆以子厚为师。唐朝时湖南有25人考取了进士,永州就有9人,柳宗元功莫大焉。

①一个历史上著名的奸臣竟对柳宗元有这样的礼赞

②震惊之余,也颇释然

③在永州潇水之西的柳子庙内的一块古碑上有一首诗,名为“寻愚溪谒柳子庙”

④柳宗元理应得到所有人的敬仰

⑤诗的落款刻的是“严嵩”二字

⑥以谪守永州而坚贞如玉的品格操守、才冠古今的文章学识

A.③④⑥⑤①② B.③⑤①②⑥④ C.③⑤①⑥④② D.③②④⑤①⑥

二、情景默写

2.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《种树郭橐驼传》中,郭橐驼在介绍种树经验时说到,为了保持树木的天性,种树人要做到“ , ”,这个比喻十分恰当,对育人也颇有启发意义。

(2)《种树郭橐驼传》中表现郭橐驼种的树具有全优的品质的句子是“ , ”。

三、文学类阅读-单文本

阅读下面的文字,完成下列小题。

柳侯祠

余秋雨

客寓柳州,住舍离柳侯祠仅一箭之遥。夜半失眠,迷迷顿顿,听风声雨声,床边似长出齐膝荒草,柳宗元跨过千年飘然孑立,青衫灰黯,神色孤伤。第二天一早,我便向祠中走去。

祠为粉墙灰瓦,回廊构架。中庭植松柏,东厢是碑廊。所立石碑,皆刻后人凭吊纪念文字,但康熙前的碑文,都已漫漶不可辩识。由此想到,宗元离去确已很远,连通向他的祭祀甬道,也已截截枯朽。时值清晨,祠中寥无一人,只能静听自己的脚步声,在回廊间回响,从漫漶走向清晰,又从清晰走向漫漶。

柳宗元是赶了长路来到这里的。他的被贬,还在十年之前,贬放地是湖南永州。他在永州待了十年,日子过得孤寂而荒凉。亲族朋友不来理睬,地方官员时时监视。灾难使他十分狼狈,一度蓬头垢面,丧魂落魄。但是,灾难也给了他一分宁静,使他有足够的时间与自然相晤,与自我对话。于是,他进入了最佳写作状态,中国文化史拥有了《永州八记》和其他篇什,华夏文学又一次凝聚出了高峰性的构建。

照理,他可以心满意足,不再顾虑仕途枯荣。但是,他是中国人,他是中国文人,他是封建时代的中国文人。他已实现了自己的价值,却又迷惘着自己的价值。永州归还给他一颗比较完整的灵魂,但灵魂的薄壳外还隐伏着无数诱惑。这年年初,一纸诏书命他返回长安,他还是按捺不住,欣喜万状,急急赶去。

当然会经过汨罗江,屈原的形貌立即与自己交叠起来。他随口吟道:南来不做楚臣悲,重入修门自有期。为报春风汨罗道,莫将波浪枉明时。(《汨罗遇风》)这样的诗句出自一位文化大师之手,读着总让人不舒服。他提到了屈原,有意无意地写成了“楚臣”,倒也没有大错。同是汨罗江畔,当年悲悲戚戚的屈原与今天喜气洋洋的柳宗元,心境不同,心态相仿。

到得长安,兜头一盆冷水,朝廷厉声宣告,他被贬到了更为边远的柳州。

朝廷像在给他做游戏,在大一统的版图上挪来移去。不能让你在一处滞留太久,以免对应着稳定的山水构建起独立的人格。多让你在长途上颠颠簸簸吧,让你记住:你不是你。

柳宗元凄楚南回。这年他四十三岁,正当盛年。但他预料,这个陌生的柳州会是他的丧葬之地。他四处打量,终于发现了这个罗池,池边还有一座破损不堪的罗池庙。

他无法预料的是,这个罗池庙,将成为他的祠,被供奉千年。

不为什么,就为他破旧箱箧里那一札皱巴巴的诗文。

屈原自没于汨罗江,而柳宗元则走过汨罗江回来了。幸好回来,柳州、永州无所谓,总比在长安强,什么也不怕,就怕文化人格的失落。中国,太寂寞。

在柳州的柳宗元,宛若一个鲁滨逊。他有一个小小的贬谪官职,利用着,挖了井,办了学,种了树,修了寺庙,放了奴婢。毕竟劳累,在四十七岁上死去。

柳宗元晚年所干的这些事,一般被称为政绩。当然也对,但他的政绩有点特别,每件事,都按着一个正直文人的心意,依照所遇所见的实情作出,并不考据何种政治规范;作了,又花笔墨加以阐释,疏浚理义,文采斐然,成了一种文化现象。在这里,他已不是朝廷棋盘中一枚无生命的棋子,而是凭着自己的文化人格,营筑着一个可人的小天地。在当时的中国,这种有着浓郁文化气息的小天地,如果多一些,该多好。

时间增益了柳宗元的魅力。他死后,一代又一代,许多文人带着崇敬和疑问仰望着这位客死南荒的文豪,重蹈他的覆辙的贬官,在南下的路途中,一想到柳宗元,心情就会平适一点。柳州的历代官吏,也会因他而重新检点自己的行止。这些都可以从柳侯祠碑廊中看到。柳宗元成了一个独特的形象,使无数文官或多或少地强化了文人意识,询问自己存在的意义。

我在排排石碑间踽踽独行。中国文人的命运,在这里裸裎。但是,日近中天了,这里还是那样宁静。游人看是一个祠堂,不大愿意进来。静一点也好,从柳宗元开始,这里历来宁静。京都太嘈杂了,面壁十年的九州学子,都曾向往过这种嘈杂。结果,满腹经纶被车轮马蹄捣碎,脆亮的吆喝填满了疏朗的胸襟。唯有在这里,文采华章才从朝报奏折中抽出,重新凝入心灵,并蔚成方圆。它们突然变得清醒,浑然构成张力,生气勃勃,与殿阙对峙,与史官争辩,为普天皇土留下一脉异音。世代文人,由此而增添一成傲气,三分自信。华夏文明,才不至全然黯暗。朝廷万万未曾想到,正是发配南荒的御批,点化了民族的精灵。

好吧,你们就这么固执地肃立着吧。明天,或许后天,会有一些游人,一些少年,指指点点,来破读这些碑文。

(有删改)

3.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章前三段和一般游记散文开笔并无区别,由介绍所游景点入手,写景状物,然后引出对相关历史文化的思索与探究。

B.文章写柳宗元经过汨罗江,用屈原作对比,以悲衬喜,又以此时短暂之喜来衬旋即到来的再贬之凄,更突显了命运无常。

C.文中加点词“中国,太寂寞”运用反讽的手法,表现了作者对当时中国缺乏文化气息的感慨和对柳宗元文化人格的珍视。

D.文章追溯柳宗元被贬谪的人生命运,并以此为历史背景,来进行文化人格的审视与发掘,也表达了对他的赞美和景仰。

4.请根据全文,理解划线句的含义。

(1)他已实现了自己的价值,却又迷惘着自己的价值。

(2)正是发配南荒的御批,点化了民族的精灵。

5.文章的开头和结尾都写到“我”参观柳侯祠的感受,这样写有什么作用?

四、文言文阅读

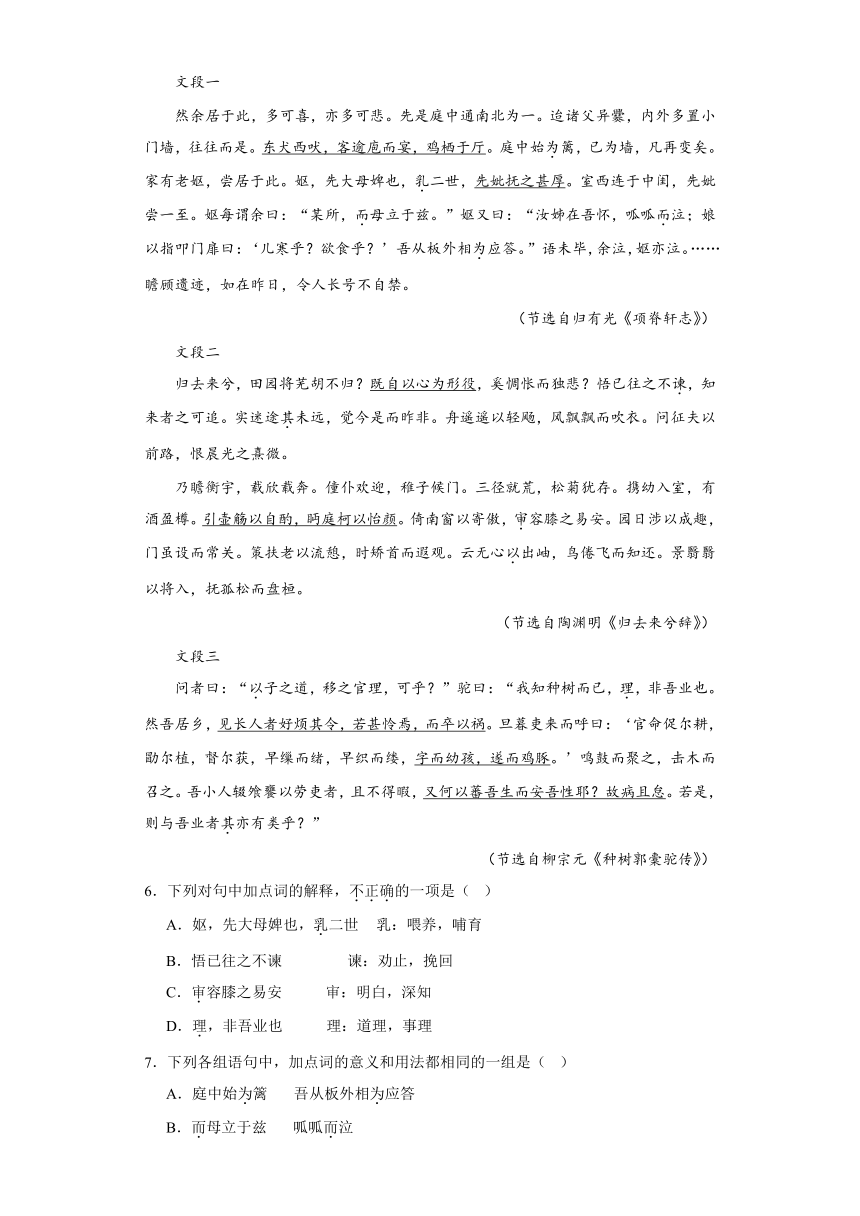

阅读下面文言文选段,完成小题。

文段一

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。……瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

(节选自归有光《项脊轩志》)

文段二

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

(节选自陶渊明《归去来兮辞》)

文段三

问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

(节选自柳宗元《种树郭橐驼传》)

6.下列对句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.妪,先大母婢也,乳二世 乳:喂养,哺育

B.悟已往之不谏 谏:劝止,挽回

C.审容膝之易安 审:明白,深知

D.理,非吾业也 理:道理,事理

7.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.庭中始为篱 吾从板外相为应答

B.而母立于兹 呱呱而泣

C.实迷途其未远 则与吾业者其亦有类乎

D.云无心以出岫 以子之道,移之官理

8.下列对文中语句的理解,不正确的一项是( )

A.东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。

东家的狗朝着西家叫,客人穿过厨房去吃饭,鸡在厅堂里栖息。

B.引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。

我举着壶端着杯自斟自饮,观赏着院中的树木,感到非常开心。

C.见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。

看到当官的很烦发布那些政令,好像可怜百姓,其实祸害百姓。

D.又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。

又怎能使我们人口增多、生活安定呢?所以我们困苦而且疲惫。

9.请将下列文言句子中画线的部分翻译为现代汉语。

(1)先妣抚之甚厚。

(2)既自以心为形役,奚惆怅而独悲。

(3)早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。

阅读下文,回答问题。

种树郭橐驼传

郭橐驼,不知始何名,病偻,隆然伏行,有类橐驼者,故乡人号之“驼”。驼闻之,曰:“甚善,名我固当。”因舍其名,亦自谓橐驼云。

其乡曰丰乐乡,在长安西。驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。视驼所种树,或迁徙,无不活,且硕茂,早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也。

有问之,对曰;“橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然,根拳而土易,其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太恩,忧之太勤,旦视而暮抚,已去而复顾,甚者爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实仇之。故不我若也。吾又何能为哉!”

问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

问者曰:“嘻,不亦善夫!吾问养树,得养人术。”传其事以为官戒。

10.本文的作者是“唐宋八大家之一”的柳宗元,字 。

11.加点字解释:

(1)名我固当( )

(2)字而幼孩( )

(3)吾小人辍飧饔以劳吏者( )

(4)长人者好烦其令( )

12.与“凡长安豪富人为观游及卖果者”句法结构相同的一项是( )

A.村中少年好事者 B.邑有成名者

C.有类橐驼者 D.焚拜如前人

13.本文把郭橐驼和“他植者”进行对比,阐述了郭橐驼的种树之理,其种树之理是 (用原文中的话回答);本文又把种树和“官理”进行 (填一种写作手法),得出“养人术”,“养人术”指: 。

阅读下面的文段,完成各题。

橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然。根拳而土易,其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太恩,忧之太勤。旦视而暮抚,已去而复顾。甚者,爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽忧之,其实仇之:故不我若也。吾又何能为哉!

(柳宗元《种树郭橐驼传》节选)

14.下面对文中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.橐驼非能使木寿且孳也 寿,长寿,活得长

B.不抑耗其实而已 实,果实

C.根拳而土易 拳:拳曲、伸展不开

D.则又爱之太恩 恩:恩情

15.郭橐驼种树和其他人相比,最根本的不同在于( )

A.郭橐驼“本舒”,“土故”;其他人“根拳而土易”。

B.郭橐驼“顺木之天,以致其性”;其他人“虽曰爱之、忧之,其实害之、仇之”。

C.郭橐驼“培平”,“筑密”,其他人培土“若不过焉则不及”。

D.郭橐驼“勿动勿虑,去不复顾”;其他人“旦视而暮抚,已去而复顾。”

五、选择题组

阅读下面文字,完成下列小题。

中唐时期,社会各方面矛盾尖锐,危机深重,迫切要求一些士大夫在政治上进行改革,复兴儒学成为与此相伴的强大思潮。韩愈、柳宗元等人尖锐的批判六朝以来的骈体文,提倡更为实用的上继先秦两汉文体的散文,并称之为“古文”。韩愈、柳宗元两个人都是散文大家,创作了许多优秀作品,在他们影响下,中唐文风大变,清新流畅的新文体,基本取代了几百年来的骈文的统治地位,文学家称这场文体革新为唐代古文运动。

( )。《师说》文字精炼,文气充沛,对比手法的运用与各种生动形象的描写,大大增强了说理的鲜明性和感染性。《进学解》采用对话问答体,嬉笑怒骂,________,显得新颖奇妙,意趣横生。《杂说四》托物寓意,构思精巧。《送董邵南序》盘旋曲折,________。《张中丞传后序》记叙张巡、许远、南霁云等死守睢阳英勇抗敌的故事,________,可歌可泣。《祭十二郎文》结合身世、生活琐事,反复表达悼念亡侄的悲痛,于叙事中见呜咽梗塞之情,________,动人哀感。

16.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.形形色色 一唱三叹 栩栩如生 长歌当哭

B.光怪陆离 叹为观止 栩栩如生 鼓盆而歌

C.光怪陆离 一唱三叹 绘声绘色 长歌当哭

D.形形色色 叹为观止 绘声绘色 鼓盆而歌

17.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.韩愈的散文,论说、抒情、记叙,各体擅长。

B.韩愈的散文,论说、记叙、抒情,各体擅长。

C.韩愈的散文,抒情、论说、记叙,各体擅长。

D.韩愈的散文,记叙、论说、抒情,各体擅长。

18.文中画横线的句子有语病,下面修改最恰当的一项是( )

A.迫切要求一些士大夫在攻治上进行改革,与此相伴的是复兴儒学成为强大思潮。

B.一些士大夫迫切要求在政治上进行改革,与此相伴的是复兴儒学成为强大思潮。

C.迫切要求一些士大夫在政治上进行改革,复兴儒学成为与此相伴的强大思潮。

D.一些士大夫要求在政治上迫切进行改革,复兴儒学成为与此相伴的强大思潮。

六、小阅读-课内

19.下列有关课内散文内容的表述,理解有误的一项是( )

A.苏洵的《六国论》不是就事论事,而是借题发挥,借古喻今,以谈论历史供当今统治者借鉴,其写作目的不在于总结六国灭亡的教训,而在于警告宋朝统治者勿蹈六国灭亡的覆辙。本文论证的严密性、语言的生动性上也堪称典范。

B.《过小孤山大孤山》是游记散文,写山川景物形象,并在其中蕴含着丰富的情趣和韵味。作者船行于长江小孤山至大孤山,用精彩的变化的笔墨,抓住各处景物特征进行描绘,只寥寥几笔就描绘出江中几处孤山鲜明独特的形象,详写的是小孤山。

C.根据文意,《阿房宫赋》一文中“秦人不暇自哀而后人①哀之;后人②哀之而不鉴之,亦使后人③而复哀后人④也”句中四处“后人”, ①②相同都指秦以后的人,③指当时的人(如杜牧),④是指秦人。

D.《种树郭橐驼传》是一篇兼具寓言和政论色彩的传记文,也是一个讽喻性极强的寓言故事。本文针对当时官吏繁政扰民的现象,通过对郭橐驼种树之道的记叙,说明“顺木之天,以致其性”是“养树”的法则,并由此推论出“养人”的道理,指出为官治民不能“好烦其令”,批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

20.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.郭橐驼植树技艺高超,享誉长安,他种植或移栽的树木成活率高,而且高大茂盛,果实结得早而多。许多种树的人虽然暗中观察仿效,但都赶不上他。

B.郭橐驼的种树经验是:对树木要像对自己的子女一样细心呵护,根要舒展,土要勤换,培土要平且捣筑细密,要尊重客观规律,顺应树木的生长天性。

C.作者借郭橐驼之口,写“养树”细腻生动,曲折有致,用的是繁笔,目的是为下文用简笔写“养人”作铺垫。有此铺垫,推出“养人”之术水到渠成。

D.作者通过郭橐驼种树来阐明治民之道,表达自己的政治主张。文中两种与郭橐驼截然不同的种树方法,暗喻了作者对“烦令扰民”的时弊的强烈不满。

参考答案:

1.B

2. 其莳也若子 其置也若弃 且硕茂 早实以蕃

3.C 4.(1)柳宗元在永州创作的文学作品创造了华夏文学的高峰,实现了作为文人的价值。但他仍顾虑仕途,希望实现功名的价值。

(2)正是被贬带来的宁静,激发了柳宗元的独立精神,从而形成中国文人的文化人格,这实属“民族的精灵”。 5.①结构上,首尾呼应。以“我”参观柳侯祠作为本文的线索,使文章内容集中浑然一体。

②内容上,通过写柳侯祠的无人问津表达了对当今文化人格的呼唤和反思,使主题意蕴更加深刻。

③表达上,拉开时间距离,运用后人的视角可丰富人物形象,表现对柳宗元文化人格的崇敬。

6.D 7.C 8.C 9.①我母亲生前待她很好。

②既然自己让精神被形体役使。

③养育好你们的小孩,喂养好你们的鸡和猪。

10.子厚 11. 确实 养育 停止 民;百姓 12.A 13. (能)顺木之天,以致其性 类比 统治者应顺应百姓的生活习惯和生产规律,使他们休养生息,(不应繁政扰民)

14.D 15.B

16.C 17.B 18.B

19.C

20.B

一、选择题(新)

1.依次填入下面语段横线处的句子,衔接最恰当的一项是( )

__________。__________。__________,__________:__________,__________。周敦颐曾论证过,衡湘以南为进士者,皆以子厚为师。唐朝时湖南有25人考取了进士,永州就有9人,柳宗元功莫大焉。

①一个历史上著名的奸臣竟对柳宗元有这样的礼赞

②震惊之余,也颇释然

③在永州潇水之西的柳子庙内的一块古碑上有一首诗,名为“寻愚溪谒柳子庙”

④柳宗元理应得到所有人的敬仰

⑤诗的落款刻的是“严嵩”二字

⑥以谪守永州而坚贞如玉的品格操守、才冠古今的文章学识

A.③④⑥⑤①② B.③⑤①②⑥④ C.③⑤①⑥④② D.③②④⑤①⑥

二、情景默写

2.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《种树郭橐驼传》中,郭橐驼在介绍种树经验时说到,为了保持树木的天性,种树人要做到“ , ”,这个比喻十分恰当,对育人也颇有启发意义。

(2)《种树郭橐驼传》中表现郭橐驼种的树具有全优的品质的句子是“ , ”。

三、文学类阅读-单文本

阅读下面的文字,完成下列小题。

柳侯祠

余秋雨

客寓柳州,住舍离柳侯祠仅一箭之遥。夜半失眠,迷迷顿顿,听风声雨声,床边似长出齐膝荒草,柳宗元跨过千年飘然孑立,青衫灰黯,神色孤伤。第二天一早,我便向祠中走去。

祠为粉墙灰瓦,回廊构架。中庭植松柏,东厢是碑廊。所立石碑,皆刻后人凭吊纪念文字,但康熙前的碑文,都已漫漶不可辩识。由此想到,宗元离去确已很远,连通向他的祭祀甬道,也已截截枯朽。时值清晨,祠中寥无一人,只能静听自己的脚步声,在回廊间回响,从漫漶走向清晰,又从清晰走向漫漶。

柳宗元是赶了长路来到这里的。他的被贬,还在十年之前,贬放地是湖南永州。他在永州待了十年,日子过得孤寂而荒凉。亲族朋友不来理睬,地方官员时时监视。灾难使他十分狼狈,一度蓬头垢面,丧魂落魄。但是,灾难也给了他一分宁静,使他有足够的时间与自然相晤,与自我对话。于是,他进入了最佳写作状态,中国文化史拥有了《永州八记》和其他篇什,华夏文学又一次凝聚出了高峰性的构建。

照理,他可以心满意足,不再顾虑仕途枯荣。但是,他是中国人,他是中国文人,他是封建时代的中国文人。他已实现了自己的价值,却又迷惘着自己的价值。永州归还给他一颗比较完整的灵魂,但灵魂的薄壳外还隐伏着无数诱惑。这年年初,一纸诏书命他返回长安,他还是按捺不住,欣喜万状,急急赶去。

当然会经过汨罗江,屈原的形貌立即与自己交叠起来。他随口吟道:南来不做楚臣悲,重入修门自有期。为报春风汨罗道,莫将波浪枉明时。(《汨罗遇风》)这样的诗句出自一位文化大师之手,读着总让人不舒服。他提到了屈原,有意无意地写成了“楚臣”,倒也没有大错。同是汨罗江畔,当年悲悲戚戚的屈原与今天喜气洋洋的柳宗元,心境不同,心态相仿。

到得长安,兜头一盆冷水,朝廷厉声宣告,他被贬到了更为边远的柳州。

朝廷像在给他做游戏,在大一统的版图上挪来移去。不能让你在一处滞留太久,以免对应着稳定的山水构建起独立的人格。多让你在长途上颠颠簸簸吧,让你记住:你不是你。

柳宗元凄楚南回。这年他四十三岁,正当盛年。但他预料,这个陌生的柳州会是他的丧葬之地。他四处打量,终于发现了这个罗池,池边还有一座破损不堪的罗池庙。

他无法预料的是,这个罗池庙,将成为他的祠,被供奉千年。

不为什么,就为他破旧箱箧里那一札皱巴巴的诗文。

屈原自没于汨罗江,而柳宗元则走过汨罗江回来了。幸好回来,柳州、永州无所谓,总比在长安强,什么也不怕,就怕文化人格的失落。中国,太寂寞。

在柳州的柳宗元,宛若一个鲁滨逊。他有一个小小的贬谪官职,利用着,挖了井,办了学,种了树,修了寺庙,放了奴婢。毕竟劳累,在四十七岁上死去。

柳宗元晚年所干的这些事,一般被称为政绩。当然也对,但他的政绩有点特别,每件事,都按着一个正直文人的心意,依照所遇所见的实情作出,并不考据何种政治规范;作了,又花笔墨加以阐释,疏浚理义,文采斐然,成了一种文化现象。在这里,他已不是朝廷棋盘中一枚无生命的棋子,而是凭着自己的文化人格,营筑着一个可人的小天地。在当时的中国,这种有着浓郁文化气息的小天地,如果多一些,该多好。

时间增益了柳宗元的魅力。他死后,一代又一代,许多文人带着崇敬和疑问仰望着这位客死南荒的文豪,重蹈他的覆辙的贬官,在南下的路途中,一想到柳宗元,心情就会平适一点。柳州的历代官吏,也会因他而重新检点自己的行止。这些都可以从柳侯祠碑廊中看到。柳宗元成了一个独特的形象,使无数文官或多或少地强化了文人意识,询问自己存在的意义。

我在排排石碑间踽踽独行。中国文人的命运,在这里裸裎。但是,日近中天了,这里还是那样宁静。游人看是一个祠堂,不大愿意进来。静一点也好,从柳宗元开始,这里历来宁静。京都太嘈杂了,面壁十年的九州学子,都曾向往过这种嘈杂。结果,满腹经纶被车轮马蹄捣碎,脆亮的吆喝填满了疏朗的胸襟。唯有在这里,文采华章才从朝报奏折中抽出,重新凝入心灵,并蔚成方圆。它们突然变得清醒,浑然构成张力,生气勃勃,与殿阙对峙,与史官争辩,为普天皇土留下一脉异音。世代文人,由此而增添一成傲气,三分自信。华夏文明,才不至全然黯暗。朝廷万万未曾想到,正是发配南荒的御批,点化了民族的精灵。

好吧,你们就这么固执地肃立着吧。明天,或许后天,会有一些游人,一些少年,指指点点,来破读这些碑文。

(有删改)

3.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章前三段和一般游记散文开笔并无区别,由介绍所游景点入手,写景状物,然后引出对相关历史文化的思索与探究。

B.文章写柳宗元经过汨罗江,用屈原作对比,以悲衬喜,又以此时短暂之喜来衬旋即到来的再贬之凄,更突显了命运无常。

C.文中加点词“中国,太寂寞”运用反讽的手法,表现了作者对当时中国缺乏文化气息的感慨和对柳宗元文化人格的珍视。

D.文章追溯柳宗元被贬谪的人生命运,并以此为历史背景,来进行文化人格的审视与发掘,也表达了对他的赞美和景仰。

4.请根据全文,理解划线句的含义。

(1)他已实现了自己的价值,却又迷惘着自己的价值。

(2)正是发配南荒的御批,点化了民族的精灵。

5.文章的开头和结尾都写到“我”参观柳侯祠的感受,这样写有什么作用?

四、文言文阅读

阅读下面文言文选段,完成小题。

文段一

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。……瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

(节选自归有光《项脊轩志》)

文段二

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

(节选自陶渊明《归去来兮辞》)

文段三

问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

(节选自柳宗元《种树郭橐驼传》)

6.下列对句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.妪,先大母婢也,乳二世 乳:喂养,哺育

B.悟已往之不谏 谏:劝止,挽回

C.审容膝之易安 审:明白,深知

D.理,非吾业也 理:道理,事理

7.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.庭中始为篱 吾从板外相为应答

B.而母立于兹 呱呱而泣

C.实迷途其未远 则与吾业者其亦有类乎

D.云无心以出岫 以子之道,移之官理

8.下列对文中语句的理解,不正确的一项是( )

A.东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。

东家的狗朝着西家叫,客人穿过厨房去吃饭,鸡在厅堂里栖息。

B.引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。

我举着壶端着杯自斟自饮,观赏着院中的树木,感到非常开心。

C.见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。

看到当官的很烦发布那些政令,好像可怜百姓,其实祸害百姓。

D.又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。

又怎能使我们人口增多、生活安定呢?所以我们困苦而且疲惫。

9.请将下列文言句子中画线的部分翻译为现代汉语。

(1)先妣抚之甚厚。

(2)既自以心为形役,奚惆怅而独悲。

(3)早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。

阅读下文,回答问题。

种树郭橐驼传

郭橐驼,不知始何名,病偻,隆然伏行,有类橐驼者,故乡人号之“驼”。驼闻之,曰:“甚善,名我固当。”因舍其名,亦自谓橐驼云。

其乡曰丰乐乡,在长安西。驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。视驼所种树,或迁徙,无不活,且硕茂,早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也。

有问之,对曰;“橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然,根拳而土易,其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太恩,忧之太勤,旦视而暮抚,已去而复顾,甚者爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实仇之。故不我若也。吾又何能为哉!”

问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

问者曰:“嘻,不亦善夫!吾问养树,得养人术。”传其事以为官戒。

10.本文的作者是“唐宋八大家之一”的柳宗元,字 。

11.加点字解释:

(1)名我固当( )

(2)字而幼孩( )

(3)吾小人辍飧饔以劳吏者( )

(4)长人者好烦其令( )

12.与“凡长安豪富人为观游及卖果者”句法结构相同的一项是( )

A.村中少年好事者 B.邑有成名者

C.有类橐驼者 D.焚拜如前人

13.本文把郭橐驼和“他植者”进行对比,阐述了郭橐驼的种树之理,其种树之理是 (用原文中的话回答);本文又把种树和“官理”进行 (填一种写作手法),得出“养人术”,“养人术”指: 。

阅读下面的文段,完成各题。

橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然。根拳而土易,其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太恩,忧之太勤。旦视而暮抚,已去而复顾。甚者,爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽忧之,其实仇之:故不我若也。吾又何能为哉!

(柳宗元《种树郭橐驼传》节选)

14.下面对文中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.橐驼非能使木寿且孳也 寿,长寿,活得长

B.不抑耗其实而已 实,果实

C.根拳而土易 拳:拳曲、伸展不开

D.则又爱之太恩 恩:恩情

15.郭橐驼种树和其他人相比,最根本的不同在于( )

A.郭橐驼“本舒”,“土故”;其他人“根拳而土易”。

B.郭橐驼“顺木之天,以致其性”;其他人“虽曰爱之、忧之,其实害之、仇之”。

C.郭橐驼“培平”,“筑密”,其他人培土“若不过焉则不及”。

D.郭橐驼“勿动勿虑,去不复顾”;其他人“旦视而暮抚,已去而复顾。”

五、选择题组

阅读下面文字,完成下列小题。

中唐时期,社会各方面矛盾尖锐,危机深重,迫切要求一些士大夫在政治上进行改革,复兴儒学成为与此相伴的强大思潮。韩愈、柳宗元等人尖锐的批判六朝以来的骈体文,提倡更为实用的上继先秦两汉文体的散文,并称之为“古文”。韩愈、柳宗元两个人都是散文大家,创作了许多优秀作品,在他们影响下,中唐文风大变,清新流畅的新文体,基本取代了几百年来的骈文的统治地位,文学家称这场文体革新为唐代古文运动。

( )。《师说》文字精炼,文气充沛,对比手法的运用与各种生动形象的描写,大大增强了说理的鲜明性和感染性。《进学解》采用对话问答体,嬉笑怒骂,________,显得新颖奇妙,意趣横生。《杂说四》托物寓意,构思精巧。《送董邵南序》盘旋曲折,________。《张中丞传后序》记叙张巡、许远、南霁云等死守睢阳英勇抗敌的故事,________,可歌可泣。《祭十二郎文》结合身世、生活琐事,反复表达悼念亡侄的悲痛,于叙事中见呜咽梗塞之情,________,动人哀感。

16.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.形形色色 一唱三叹 栩栩如生 长歌当哭

B.光怪陆离 叹为观止 栩栩如生 鼓盆而歌

C.光怪陆离 一唱三叹 绘声绘色 长歌当哭

D.形形色色 叹为观止 绘声绘色 鼓盆而歌

17.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.韩愈的散文,论说、抒情、记叙,各体擅长。

B.韩愈的散文,论说、记叙、抒情,各体擅长。

C.韩愈的散文,抒情、论说、记叙,各体擅长。

D.韩愈的散文,记叙、论说、抒情,各体擅长。

18.文中画横线的句子有语病,下面修改最恰当的一项是( )

A.迫切要求一些士大夫在攻治上进行改革,与此相伴的是复兴儒学成为强大思潮。

B.一些士大夫迫切要求在政治上进行改革,与此相伴的是复兴儒学成为强大思潮。

C.迫切要求一些士大夫在政治上进行改革,复兴儒学成为与此相伴的强大思潮。

D.一些士大夫要求在政治上迫切进行改革,复兴儒学成为与此相伴的强大思潮。

六、小阅读-课内

19.下列有关课内散文内容的表述,理解有误的一项是( )

A.苏洵的《六国论》不是就事论事,而是借题发挥,借古喻今,以谈论历史供当今统治者借鉴,其写作目的不在于总结六国灭亡的教训,而在于警告宋朝统治者勿蹈六国灭亡的覆辙。本文论证的严密性、语言的生动性上也堪称典范。

B.《过小孤山大孤山》是游记散文,写山川景物形象,并在其中蕴含着丰富的情趣和韵味。作者船行于长江小孤山至大孤山,用精彩的变化的笔墨,抓住各处景物特征进行描绘,只寥寥几笔就描绘出江中几处孤山鲜明独特的形象,详写的是小孤山。

C.根据文意,《阿房宫赋》一文中“秦人不暇自哀而后人①哀之;后人②哀之而不鉴之,亦使后人③而复哀后人④也”句中四处“后人”, ①②相同都指秦以后的人,③指当时的人(如杜牧),④是指秦人。

D.《种树郭橐驼传》是一篇兼具寓言和政论色彩的传记文,也是一个讽喻性极强的寓言故事。本文针对当时官吏繁政扰民的现象,通过对郭橐驼种树之道的记叙,说明“顺木之天,以致其性”是“养树”的法则,并由此推论出“养人”的道理,指出为官治民不能“好烦其令”,批评当时唐朝地方官吏扰民、伤民的行为,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。

20.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.郭橐驼植树技艺高超,享誉长安,他种植或移栽的树木成活率高,而且高大茂盛,果实结得早而多。许多种树的人虽然暗中观察仿效,但都赶不上他。

B.郭橐驼的种树经验是:对树木要像对自己的子女一样细心呵护,根要舒展,土要勤换,培土要平且捣筑细密,要尊重客观规律,顺应树木的生长天性。

C.作者借郭橐驼之口,写“养树”细腻生动,曲折有致,用的是繁笔,目的是为下文用简笔写“养人”作铺垫。有此铺垫,推出“养人”之术水到渠成。

D.作者通过郭橐驼种树来阐明治民之道,表达自己的政治主张。文中两种与郭橐驼截然不同的种树方法,暗喻了作者对“烦令扰民”的时弊的强烈不满。

参考答案:

1.B

2. 其莳也若子 其置也若弃 且硕茂 早实以蕃

3.C 4.(1)柳宗元在永州创作的文学作品创造了华夏文学的高峰,实现了作为文人的价值。但他仍顾虑仕途,希望实现功名的价值。

(2)正是被贬带来的宁静,激发了柳宗元的独立精神,从而形成中国文人的文化人格,这实属“民族的精灵”。 5.①结构上,首尾呼应。以“我”参观柳侯祠作为本文的线索,使文章内容集中浑然一体。

②内容上,通过写柳侯祠的无人问津表达了对当今文化人格的呼唤和反思,使主题意蕴更加深刻。

③表达上,拉开时间距离,运用后人的视角可丰富人物形象,表现对柳宗元文化人格的崇敬。

6.D 7.C 8.C 9.①我母亲生前待她很好。

②既然自己让精神被形体役使。

③养育好你们的小孩,喂养好你们的鸡和猪。

10.子厚 11. 确实 养育 停止 民;百姓 12.A 13. (能)顺木之天,以致其性 类比 统治者应顺应百姓的生活习惯和生产规律,使他们休养生息,(不应繁政扰民)

14.D 15.B

16.C 17.B 18.B

19.C

20.B