10.6 合理利用机械能 说课课件(共45张PPT)-2022-2023学年沪科版八年级物理全一册

文档属性

| 名称 | 10.6 合理利用机械能 说课课件(共45张PPT)-2022-2023学年沪科版八年级物理全一册 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-12 19:02:32 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

能是物理学中较为抽象的一个概念,教材从在日常生活中常听到关于“能”方面的俗语入手,展示了不同形式的能与功的联系,进而抽取出能的基本含义,与此同时,介绍做功与能量的转化关系,最后重点落在机械能(动能和势能)的探究上,最后通过“滚摆”和“单摆”两个实验,让学生通过观察与思考,发现动能与势能的相互转化,以渗透机械能转化与守恒的思想观点。

【教材分析】

本节课的内容有些抽象,所以要尽可能的让抽象的概念形象化地展现出来,便于学生理解和接受,学生学习物理也接近一年的时间,形象思维和抽象思维也得到了一定的锻炼和发展,已具备了从众多事物中抽象概括出一般规律的能力,分类的意识,掌握了一些基本的科学探究方法,本节课就是这些方法的一个综合运用。

【学情分析】

“能用实例说明物体的动能和势能以及它们的转化。”

课程标准:

【教学目标】

教学目标 知识与技能 1.理解动能和势能的基本概念,并能识别具有动能和势能物体的事例。

2.理解动能、势能的大小跟什么因素有关。

过程与方法 1.熟练掌握分类法、控制变量法等具体的研究方法。

2.通过参与科学探究活动,培养初步的科学探究能力。

情感态度与价值观 1.使学生通过知识的探索过程形成研究探索的意识和敢于创新的精神。

2.在与小组成员一起探索的过程中,养成与人共处、协作学习的习惯。

重点:通过实验探究动能和势能与什么因素有关。

难点:能的概念理解。

【重点难点】

【教学过程】

(一)创设情景,引入新课

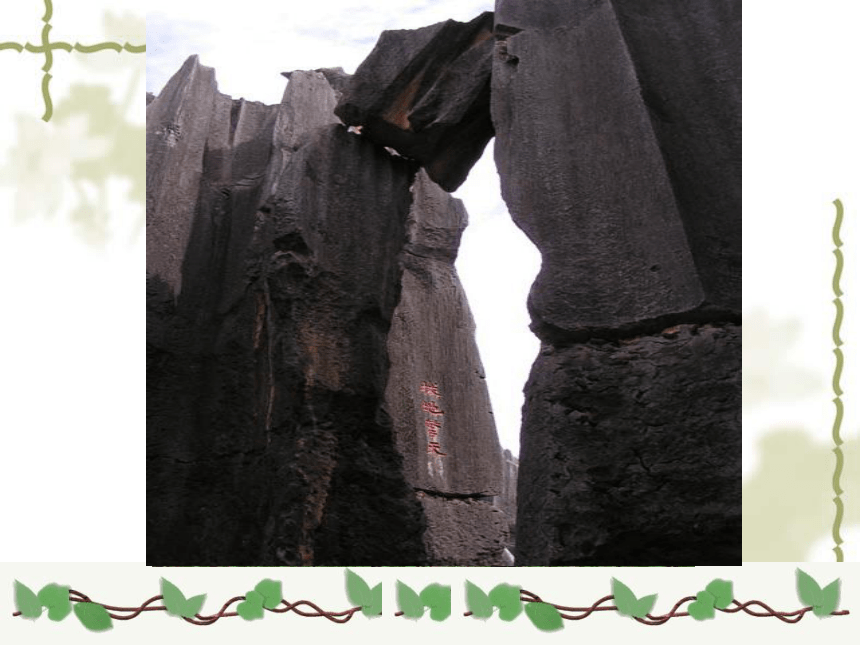

播放几段视频:感受大自然的力量。例如:海啸、地震、龙卷风、雪崩、火山喷发等。

(一)创设情景,引入新课

1、学生谈看过后的感受。(大自然具有很大的能量。)

2、思考:为什么说它们都蕴藏着巨大的能量?(因为它们都可以对物体做功。)

3、学生谈你所知道的能量的形式。(体会到自然界中能量的形式是多种多样的。)

设计意图:通过创设的情景,让学生在动态中体会到自然界蕴藏的巨大能量,并与所学过的知识建立联系,初步体会到能量的存在,激发学生探究的欲望。

问题1:满足什么条件的物体,我们就可以说它具有能量呢?

(二)讨论生成,认识能量

海啸、雪崩、龙卷风都对物体做了功,都具有能量。

大石头

2 、 一个物体能够做的功越多,它具有的能量就越大。

1、一个物体能够做功,我们就说它具有能量。

3、能量的单位:焦(J)

能量

问题2:如何才能使物体具备做功的本领呢?

2.举起的杠铃

3.奔跑的运动员

6.树上的石榴

1.拉开的弓

4.飞驰的列车

5.弯曲的撑杆

问题3:判断是否具有能量?并根据使它们具备做功本领的方式进行分类。

3.奔跑的运动员

4.飞驰的列车

运动

动能

(物体由于运动 而具有的能)

2.举起的扛铃

6.树上的石榴

被举高

重力势能

(物体由于被举高而具有的能)

1.拉开的弓

5.弯曲的撑杆

弹性形变

弹性势能

(物体由于发生弹性形变而具有的能)

机械能

动能

势能

重力势能

弹性势能

机械能有两种表现方式:动能和势能

一个物体既可以有动能也可以有势能.

5、在水平公路上行驶的小汽车

1、被压弯的跳板

2、天花板上的吊灯

3、上紧的发条

4、被举高的重锤

反馈练习:判断下列物体具有什么形式的能量

弹性势能

重力势能

弹性势能

重力势能

动能

设计意图:

引导学生从做功的角度建立能量的概念,并深入认识到做功是能量的量度,认识到功和能这两个概念的联系与区别,这是学生理解好能量这一概念的关键。

从生活现象出发,通过学生感受和体验,并运用了分类的科学方法,在与学生的动态生成中建立起“动能”和“势能”的概念。符合学生的认知规律,注重了概念的建立过程,体现了新课改的基本理念。

影响动能和势能大小的因素

科学探究:

(三)科学探究,理解能量

重点 主体

提出猜想

动能

重力势能

弹性势能

速度

质量

重力

重力

质量

高度

弹性形变程度

材料

相似相近的进行合理的合并简化

设计实验:思考以下问题

1、你研究的问题中变量是谁?定量是谁?

2、你将用什么方法保证定量不变?如何改变变量?

3、你将用什么方法体现出动能或势能的大小?

4、你将如何利用手中的实验器材完成实验?

5、你还能想到哪些方法来探究这一问题?

渗透控制变量法的运用

渗透转换法的运用

选择利用器材,转化为实践能力。

培养发散思维能力

学生实验器材:

斜面、大小电池、木块、小桌、沙槽、钩码

实验报告:

课题:研究物体 能的大小与 的关系。

定量是 ;变量是 。

猜想: 。

设计方案:(画图或文字说明)

收集证据:(可以设计表格收集数据或用科学的语言描述实验现象)

实验结论: 。

反思评估: 。

《学案》

合作探究,进行实验

设计意图:通过层层深入的问题,引导学生通过小组合作完成科学探究的过程。逐步加深学生思维的深度,激发学生的创新性。让学生在合作中充分地体验科学方法的运用,逐步获得成功的乐趣,增强学习的信心,在合作中给予学生更多的展示自我,发展自我的机会,充分体现学生是课堂的主体。

通过前面扎实、有效的问题讨论,学生可以轻松、顺利的得出决定动能和势能大小的因素,而且理解也较为深刻的,因为这是学生通过自己的体验得出的。而且在合作中培养了学生与人共处、协作学习的习惯。这正体现了新课程的魅力!

实验反思:

为什么让同一电池先后从斜面的同一高度处滚下,就会得到相同的速度?

重力势能

动能

?

由这一问题引入能量的转化

设计意图:利用逆向思维的方法发现问题,渗透了对学生问题意识的培养,能够意识到什么样的问题是有价值的。

单摆

滚摆

“过山车”

学生观察分析:

1、哪一点动能最大,哪一点势能最大?

2、每个过程中能量如何转化?

3、为什么最后会停下来?

(为什么开始释放的点比环形的最高点要高?)

会爬坡的筒:

揭开筒的秘密,引入弹性势能。

弹性势能大小的决定因素

物体的弹性形变越大,弹性势能就越大。

小结

定 义

探究结论

动 能

势能

速度越大、质量越大,物体的动能越大。

物体的弹性形变越大,物体的弹性势能就越大。

物体被举得越高、质量越大,重力势能就越大。

物体由于运动而具有的能

物体由于被举高而具有的能

物体由于发生形变而具有的能

重力势能

弹性势能

设计意图:学生思考今天完成的实验,自主发现问题,引入大的能量观,自然界的能量并不是一成不变的,而是在相互转化中存在的,一种能量的减少,必定伴随着另一种能量的增多。初步认识能量守恒定律。

(四)联系生活,实际运用

用物理学的术语解释:

1、为什么要对机动车的行驶速度进行限制?

2、为什么在同样的道路上,不同的车型的限制速度不一样?

城市街道上的最高行驶速度km/h

车型 设有中心双实线、中心分隔带、机动车道与非机动车道分隔设施的道路 其他道路

小型客车 70 60

大型客车

载重汽车 60 50

… … … … … …

生活中的物理知识

机动车的行驶速度越大,动能也就越大,越不容易刹车,所以要对车辆的速度加以限制,以免发生交通事故.

不同车型的车,即使速度相同,它们的质量也不同,质量越大,动能也越大,越不容易刹车,所以大型客车的限制速度比小型客车更小.

新民晚报 一铁路职工“中弹”昏倒

1990年6月10日

沈阳开往上海的195次列车经过上海分局管辖的沪宁线103区段时,突然从列车左翼车窗飞出一只馒头,不偏不倚正好打在当班的上海铁路分局苏州工务段职工的鼻梁上,当场将其击昏。

一架飞机在灾区上方水平匀速飞行,并不断向灾区空投救灾物资,则飞机在这个过程中,动能_____,势能______。 (填“变大”或“变小”)

思考讨论:

变小

变小

作业:

1、观察并分析乒乓球或皮球落地又弹起的过程中能量的转化。

2、从能量的角度设计一个“鸡蛋撞地球”的装置。

本节课基于新课程的理念,可以说是按照“从自然到物理;从现象到本质;从抽象到具体;从知识到应用”的顺序逐层展开,融“认知、探究、方法”于一体,构建了一个“生活·物理·社会”的三维课堂。

能是物理学中较为抽象的一个概念,教材从在日常生活中常听到关于“能”方面的俗语入手,展示了不同形式的能与功的联系,进而抽取出能的基本含义,与此同时,介绍做功与能量的转化关系,最后重点落在机械能(动能和势能)的探究上,最后通过“滚摆”和“单摆”两个实验,让学生通过观察与思考,发现动能与势能的相互转化,以渗透机械能转化与守恒的思想观点。

【教材分析】

本节课的内容有些抽象,所以要尽可能的让抽象的概念形象化地展现出来,便于学生理解和接受,学生学习物理也接近一年的时间,形象思维和抽象思维也得到了一定的锻炼和发展,已具备了从众多事物中抽象概括出一般规律的能力,分类的意识,掌握了一些基本的科学探究方法,本节课就是这些方法的一个综合运用。

【学情分析】

“能用实例说明物体的动能和势能以及它们的转化。”

课程标准:

【教学目标】

教学目标 知识与技能 1.理解动能和势能的基本概念,并能识别具有动能和势能物体的事例。

2.理解动能、势能的大小跟什么因素有关。

过程与方法 1.熟练掌握分类法、控制变量法等具体的研究方法。

2.通过参与科学探究活动,培养初步的科学探究能力。

情感态度与价值观 1.使学生通过知识的探索过程形成研究探索的意识和敢于创新的精神。

2.在与小组成员一起探索的过程中,养成与人共处、协作学习的习惯。

重点:通过实验探究动能和势能与什么因素有关。

难点:能的概念理解。

【重点难点】

【教学过程】

(一)创设情景,引入新课

播放几段视频:感受大自然的力量。例如:海啸、地震、龙卷风、雪崩、火山喷发等。

(一)创设情景,引入新课

1、学生谈看过后的感受。(大自然具有很大的能量。)

2、思考:为什么说它们都蕴藏着巨大的能量?(因为它们都可以对物体做功。)

3、学生谈你所知道的能量的形式。(体会到自然界中能量的形式是多种多样的。)

设计意图:通过创设的情景,让学生在动态中体会到自然界蕴藏的巨大能量,并与所学过的知识建立联系,初步体会到能量的存在,激发学生探究的欲望。

问题1:满足什么条件的物体,我们就可以说它具有能量呢?

(二)讨论生成,认识能量

海啸、雪崩、龙卷风都对物体做了功,都具有能量。

大石头

2 、 一个物体能够做的功越多,它具有的能量就越大。

1、一个物体能够做功,我们就说它具有能量。

3、能量的单位:焦(J)

能量

问题2:如何才能使物体具备做功的本领呢?

2.举起的杠铃

3.奔跑的运动员

6.树上的石榴

1.拉开的弓

4.飞驰的列车

5.弯曲的撑杆

问题3:判断是否具有能量?并根据使它们具备做功本领的方式进行分类。

3.奔跑的运动员

4.飞驰的列车

运动

动能

(物体由于运动 而具有的能)

2.举起的扛铃

6.树上的石榴

被举高

重力势能

(物体由于被举高而具有的能)

1.拉开的弓

5.弯曲的撑杆

弹性形变

弹性势能

(物体由于发生弹性形变而具有的能)

机械能

动能

势能

重力势能

弹性势能

机械能有两种表现方式:动能和势能

一个物体既可以有动能也可以有势能.

5、在水平公路上行驶的小汽车

1、被压弯的跳板

2、天花板上的吊灯

3、上紧的发条

4、被举高的重锤

反馈练习:判断下列物体具有什么形式的能量

弹性势能

重力势能

弹性势能

重力势能

动能

设计意图:

引导学生从做功的角度建立能量的概念,并深入认识到做功是能量的量度,认识到功和能这两个概念的联系与区别,这是学生理解好能量这一概念的关键。

从生活现象出发,通过学生感受和体验,并运用了分类的科学方法,在与学生的动态生成中建立起“动能”和“势能”的概念。符合学生的认知规律,注重了概念的建立过程,体现了新课改的基本理念。

影响动能和势能大小的因素

科学探究:

(三)科学探究,理解能量

重点 主体

提出猜想

动能

重力势能

弹性势能

速度

质量

重力

重力

质量

高度

弹性形变程度

材料

相似相近的进行合理的合并简化

设计实验:思考以下问题

1、你研究的问题中变量是谁?定量是谁?

2、你将用什么方法保证定量不变?如何改变变量?

3、你将用什么方法体现出动能或势能的大小?

4、你将如何利用手中的实验器材完成实验?

5、你还能想到哪些方法来探究这一问题?

渗透控制变量法的运用

渗透转换法的运用

选择利用器材,转化为实践能力。

培养发散思维能力

学生实验器材:

斜面、大小电池、木块、小桌、沙槽、钩码

实验报告:

课题:研究物体 能的大小与 的关系。

定量是 ;变量是 。

猜想: 。

设计方案:(画图或文字说明)

收集证据:(可以设计表格收集数据或用科学的语言描述实验现象)

实验结论: 。

反思评估: 。

《学案》

合作探究,进行实验

设计意图:通过层层深入的问题,引导学生通过小组合作完成科学探究的过程。逐步加深学生思维的深度,激发学生的创新性。让学生在合作中充分地体验科学方法的运用,逐步获得成功的乐趣,增强学习的信心,在合作中给予学生更多的展示自我,发展自我的机会,充分体现学生是课堂的主体。

通过前面扎实、有效的问题讨论,学生可以轻松、顺利的得出决定动能和势能大小的因素,而且理解也较为深刻的,因为这是学生通过自己的体验得出的。而且在合作中培养了学生与人共处、协作学习的习惯。这正体现了新课程的魅力!

实验反思:

为什么让同一电池先后从斜面的同一高度处滚下,就会得到相同的速度?

重力势能

动能

?

由这一问题引入能量的转化

设计意图:利用逆向思维的方法发现问题,渗透了对学生问题意识的培养,能够意识到什么样的问题是有价值的。

单摆

滚摆

“过山车”

学生观察分析:

1、哪一点动能最大,哪一点势能最大?

2、每个过程中能量如何转化?

3、为什么最后会停下来?

(为什么开始释放的点比环形的最高点要高?)

会爬坡的筒:

揭开筒的秘密,引入弹性势能。

弹性势能大小的决定因素

物体的弹性形变越大,弹性势能就越大。

小结

定 义

探究结论

动 能

势能

速度越大、质量越大,物体的动能越大。

物体的弹性形变越大,物体的弹性势能就越大。

物体被举得越高、质量越大,重力势能就越大。

物体由于运动而具有的能

物体由于被举高而具有的能

物体由于发生形变而具有的能

重力势能

弹性势能

设计意图:学生思考今天完成的实验,自主发现问题,引入大的能量观,自然界的能量并不是一成不变的,而是在相互转化中存在的,一种能量的减少,必定伴随着另一种能量的增多。初步认识能量守恒定律。

(四)联系生活,实际运用

用物理学的术语解释:

1、为什么要对机动车的行驶速度进行限制?

2、为什么在同样的道路上,不同的车型的限制速度不一样?

城市街道上的最高行驶速度km/h

车型 设有中心双实线、中心分隔带、机动车道与非机动车道分隔设施的道路 其他道路

小型客车 70 60

大型客车

载重汽车 60 50

… … … … … …

生活中的物理知识

机动车的行驶速度越大,动能也就越大,越不容易刹车,所以要对车辆的速度加以限制,以免发生交通事故.

不同车型的车,即使速度相同,它们的质量也不同,质量越大,动能也越大,越不容易刹车,所以大型客车的限制速度比小型客车更小.

新民晚报 一铁路职工“中弹”昏倒

1990年6月10日

沈阳开往上海的195次列车经过上海分局管辖的沪宁线103区段时,突然从列车左翼车窗飞出一只馒头,不偏不倚正好打在当班的上海铁路分局苏州工务段职工的鼻梁上,当场将其击昏。

一架飞机在灾区上方水平匀速飞行,并不断向灾区空投救灾物资,则飞机在这个过程中,动能_____,势能______。 (填“变大”或“变小”)

思考讨论:

变小

变小

作业:

1、观察并分析乒乓球或皮球落地又弹起的过程中能量的转化。

2、从能量的角度设计一个“鸡蛋撞地球”的装置。

本节课基于新课程的理念,可以说是按照“从自然到物理;从现象到本质;从抽象到具体;从知识到应用”的顺序逐层展开,融“认知、探究、方法”于一体,构建了一个“生活·物理·社会”的三维课堂。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙