四川省内江市威远中学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省内江市威远中学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-12 21:01:18 | ||

图片预览

文档简介

威远中学校2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试题

一、单项选择题(本大题共40小题,每小题1.5分,共计60分)

1.西周初年,周公带兵东征,平乱之后“封建亲戚,以藩屏周”。“封建”是指( )

A.实行军功制 B.实行宗法制 C.分封诸侯国 D.推行郡县制

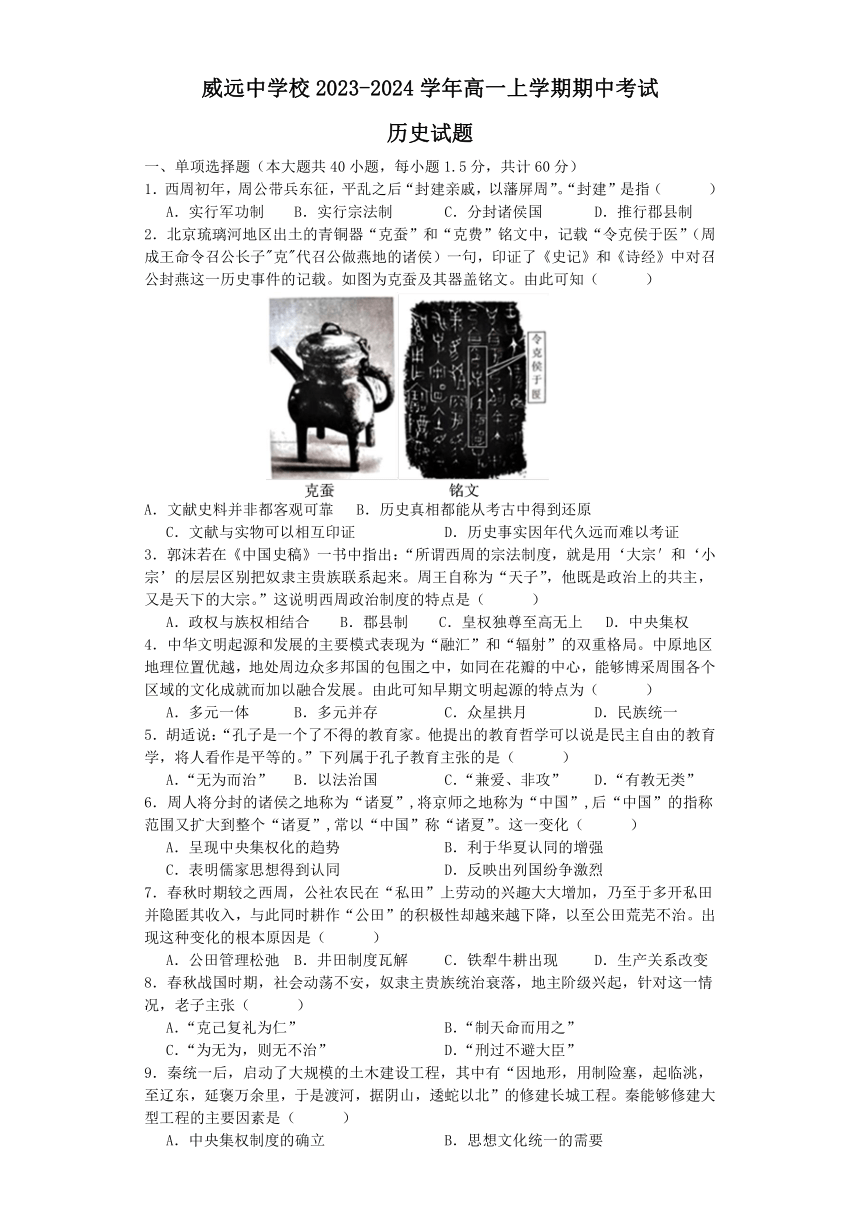

2.北京琉璃河地区出土的青铜器“克蚕”和“克费”铭文中,记载“令克侯于医”(周成王命令召公长子"克"代召公做燕地的诸侯)一句,印证了《史记》和《诗经》中对召公封燕这一历史事件的记载。如图为克蚕及其器盖铭文。由此可知( )

A.文献史料并非都客观可靠 B.历史真相都能从考古中得到还原

C.文献与实物可以相互印证 D.历史事实因年代久远而难以考证

3.郭沫若在《中国史稿》一书中指出:“所谓西周的宗法制度,就是用‘大宗'和‘小宗’的层层区别把奴隶主贵族联系起来。周王自称为“天子”,他既是政治上的共主,又是天下的大宗。”这说明西周政治制度的特点是( )

A.政权与族权相结合 B.郡县制 C.皇权独尊至高无上 D.中央集权

4.中华文明起源和发展的主要模式表现为“融汇”和“辐射”的双重格局。中原地区地理位置优越,地处周边众多邦国的包围之中,如同在花瓣的中心,能够博采周围各个区域的文化成就而加以融合发展。由此可知早期文明起源的特点为( )

A.多元一体 B.多元并存 C.众星拱月 D.民族统一

5.胡适说:“孔子是一个了不得的教育家。他提出的教育哲学可以说是民主自由的教育学,将人看作是平等的。”下列属于孔子教育主张的是( )

A.“无为而治” B.以法治国 C.“兼爱、非攻” D.“有教无类”

6.周人将分封的诸侯之地称为“诸夏”,将京师之地称为“中国”,后“中国”的指称范围又扩大到整个“诸夏”,常以“中国”称“诸夏”。这一变化( )

A.呈现中央集权化的趋势 B.利于华夏认同的增强

C.表明儒家思想得到认同 D.反映出列国纷争激烈

7.春秋时期较之西周,公社农民在“私田”上劳动的兴趣大大增加,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性却越来越下降,以至公田荒芜不治。出现这种变化的根本原因是( )

A.公田管理松弛 B.井田制度瓦解 C.铁犁牛耕出现 D.生产关系改变

8.春秋战国时期,社会动荡不安,奴隶主贵族统治衰落,地主阶级兴起,针对这一情况,老子主张( )

A.“克己复礼为仁” B.“制天命而用之”

C.“为无为,则无不治” D.“刑过不避大臣”

9.秦统一后,启动了大规模的土木建设工程,其中有“因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延褒万余里,于是渡河,据阴山,逶蛇以北”的修建长城工程。秦能够修建大型工程的主要因素是( )

A.中央集权制度的确立 B.思想文化统一的需要

C.社会经济的不断发展 D.相对稳定的国内环境

10.秦朝建立了严密的文书行政管理制度,对公文的格式、字体、行文规范等都做出了严格的规定,并建立以邮传为中心的文书传递系统,以保障皇帝和中央的政令能够传递到全国各地。这些措施有利于秦朝( )

A.整顿社会风气 B.根治腐败现象

C.提高行政效率 D.杜绝决策失误

11.史书记载:“秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用也。”这体现出皇帝制度的特征是( )

A.皇权至上 B.天命神授 C.皇位世袭 D.等级森严

12.秦始皇初灭六国,便迁徙天下豪富十二万户到咸阳,一部分散到巴蜀等地。又征发罪犯及赘婿、小商贾为兵,取南方桂林、南海等郡,发五十万人守五岭,与土著杂居。秦始皇的这些举措( )

A.客观上带动了各民族间的交往交融 B.表明秦统一符合历史趋势

C.激化了社会矛盾直接导致秦朝灭亡 D.解决了边疆地区民族矛盾

13.汉高祖陆续分封了一批同姓诸侯王,这些诸侯王大者“夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”,而汉朝中央直接管辖的只有15个郡,这给汉王朝的统治和稳定埋下隐患。为了加强中央集权,巩固和发展大一统国家,汉武帝采取的措施是( )

A.设立三公九卿 B.推行与民休息政策

C.颁布“推恩令” D.支持商鞅进行变法

14.初立的汉王朝由于秦朝暴政的剥削以及连年的战争,面临的是一片荒凉的社会景象——人口稀少,物资残缺,粮食生产极度萎缩。正如史书记载的那样“天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。经过几十年的恢复,出现了第一个盛世“文景之治”,这一盛世出现的原因是( )

A.秦末战乱,田地荒芜 B.休养生息,恢复生产

C.均输平准,平抑物价 D.尊崇儒术,儒学独尊

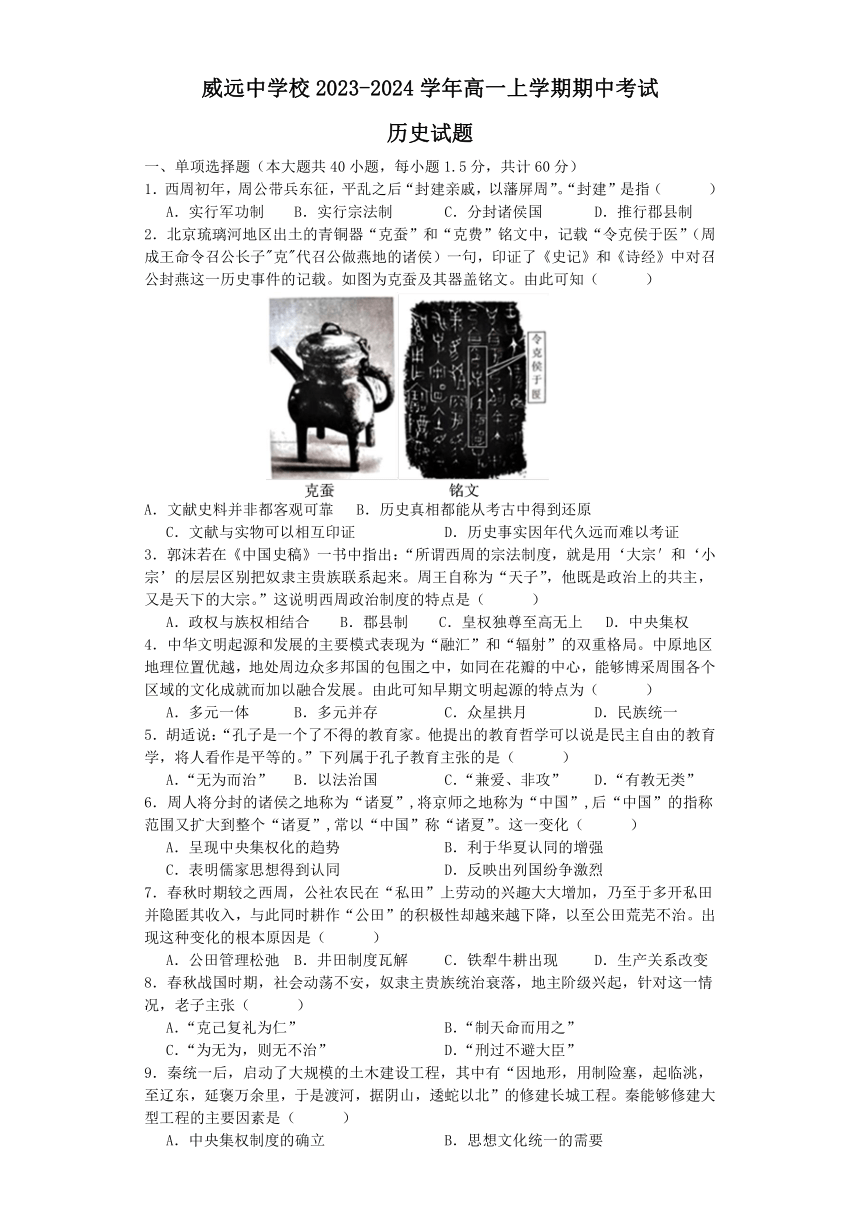

15.下面是汉代中央官制示意图,这一制度( )

A.增加了国家财政收入 B.推动贞观之治的出现

C.加强了皇帝的权力 D.表明察举制的出现

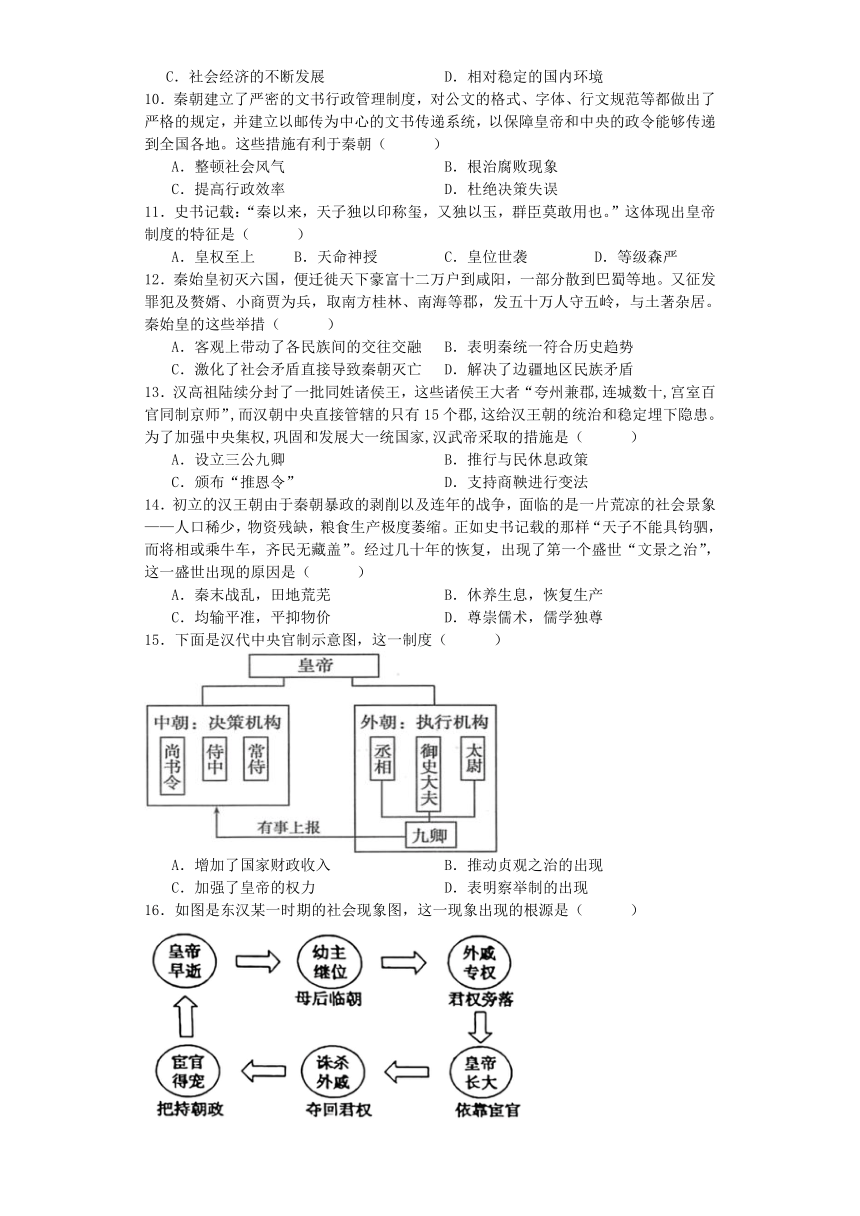

16.如图是东汉某一时期的社会现象图,这一现象出现的根源是( )

农民起义冲击统治 B.外戚势力的膨胀

C.皇帝对宦官的信任 D.君主专制的弊端

17.《宋书》记载南朝刘宋王朝发展状况“地广野丰,民勤本业 ……—岁或稔,则数郡忘饥。 ……丝锦布帛之饶,覆衣天下。”这可用于研究( )

A.北方民族内迁后的影响 B.南北朝政权更迭的原因

C.南宋时和平繁荣的景象 D.南朝南方经济发展成就

18.以下属于东晋南朝时期江南得到开发的原因有( )

①自然环境优越 ②劳动力和技术因素 ③社会环境相对安定 ④高产作物的大量引进

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

19.“将都城从平城迁到洛阳;以汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁止鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓;鼓励通婚。”这反映了( )

A.秦商鞅变法 B.孝文帝改革

C.司马氏代魏 D.王安石变法

20.褒衣博带、长裾雅步是汉代服饰的主流,魏晋南北朝时期北方民族的短衣打扮、挎褶逐渐流行。服饰的变化反映了魏晋南北朝时期( )

A.服饰文化传统的断裂 B.社会主流思想的根本变动

C.民族交融的不断加强 D.分裂割据与政权更迭频繁

21.开皇二年(582年)隋文帝以“陇西频被寇掠"而当地风俗又“不设村坞”,容易遭受突厥袭击,命贺娄子干“勒民为堡,营田积谷,以备不虞"。贺娄子干上书隋文帝:“但使镇戍连接,烽候相望,民虽散居,必谓无虑",得到隋文帝的采纳。这反映出隋朝( )

A.政权基础得到巩固 B.民族交流互动增多

C.区域开发成效显著 D.国家重视边疆治理

22.下面是新疆阿斯塔那48号墓出土的“贵”字孔雀纹锦(左图)、92号墓出土的联珠对鸭纹锦(右图)。两者都是具有波斯风格的斜纹纬锦,这种新织法、新花纹的斜纹纬锦在盛唐时期,成为中国西部地区风行一时的新产品。这反映出当时( )

A.文明交流利于纺织技术的创新 B.绘画艺术走向成熟

C.政治稳定促进了民族文化传承 D.中西审美趋于一致

23.唐代,饮茶、品茶之风在全国范围内盛行,元稹曾作宝塔诗赞道:“茶,香叶,嫩芽。慕诗客,爱僧家。碾雕白玉,罗织红纱。跳煎黄蕊色,碗转麴尘花。夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。”饮茶的盛行反映了( )

A.佛教文化的主流地位 B.文人意趣与精神追求

C.丝绸之路的贸易兴旺 D.社会经济的不断发展

24.北朝谱学以官修谱牒为主,侧重士族及其门第评定。唐前期三次官修谱牒,评定士族及其等级,“崇重今朝冠冕”。至唐后期,朝廷不再分定姓族、官修“氏族志”;私撰谱牒,也不再注重士族评定,谱学转向关注姓源、姓望等姓氏知识。唐朝谱学的转变主要由于( )

A.选官制度的调整 B.人才观念的变化

C.阶层流动的增强 D.君主专制的强化

25.唐玄宗即位后,为防御吐蕃、突厥、契丹等对唐边境的不断袭扰,改变了边防重镇原来以几百人为单位的小军事部署,开始部署集中指挥的庞大集团军;为缓解中央财政压力,又给予集团军节度使自行募兵权并允许其自行组织屯田以解决军粮的不足。这说明唐朝节度使( )

A.为民族融合创造了条件 B.是中央决策的重大失误

C.必将导致安史之乱发生 D.是特定历史环境的产物

26.唐代诗歌在一定程度上反映了当时的社会现实,保留了大量历史记录。史学家陈寅恪认为,唐代自武宗之后的历史记录存在许多错误,很多史料遗留在国外。因此他研究唐诗,并留下了反映唐代历史、制度、风俗习惯等问题的名著《元白诗笺证稿》。陈寅恪的研究表明( )

A.唐诗全面反映了唐代的社会风貌 B.唐诗是研究唐史的核心史料

C.诗史互证拓宽了史料的范围 D.历史研究必须运用文学作品

27.陈寅恪曾写道:“至黄巢之虱既将此东南区域之经济几全加破坏,复断绝汴路、运河之交通,而奉长安文化为中心、仰东南财赋以存立之政治集团,均于是告终矣。”据此可知,中晚唐时期( )

A.区域联系日益紧密 B.藩镇割据日趋严重

C.江南经济地位动摇 D.文化重心南移完成

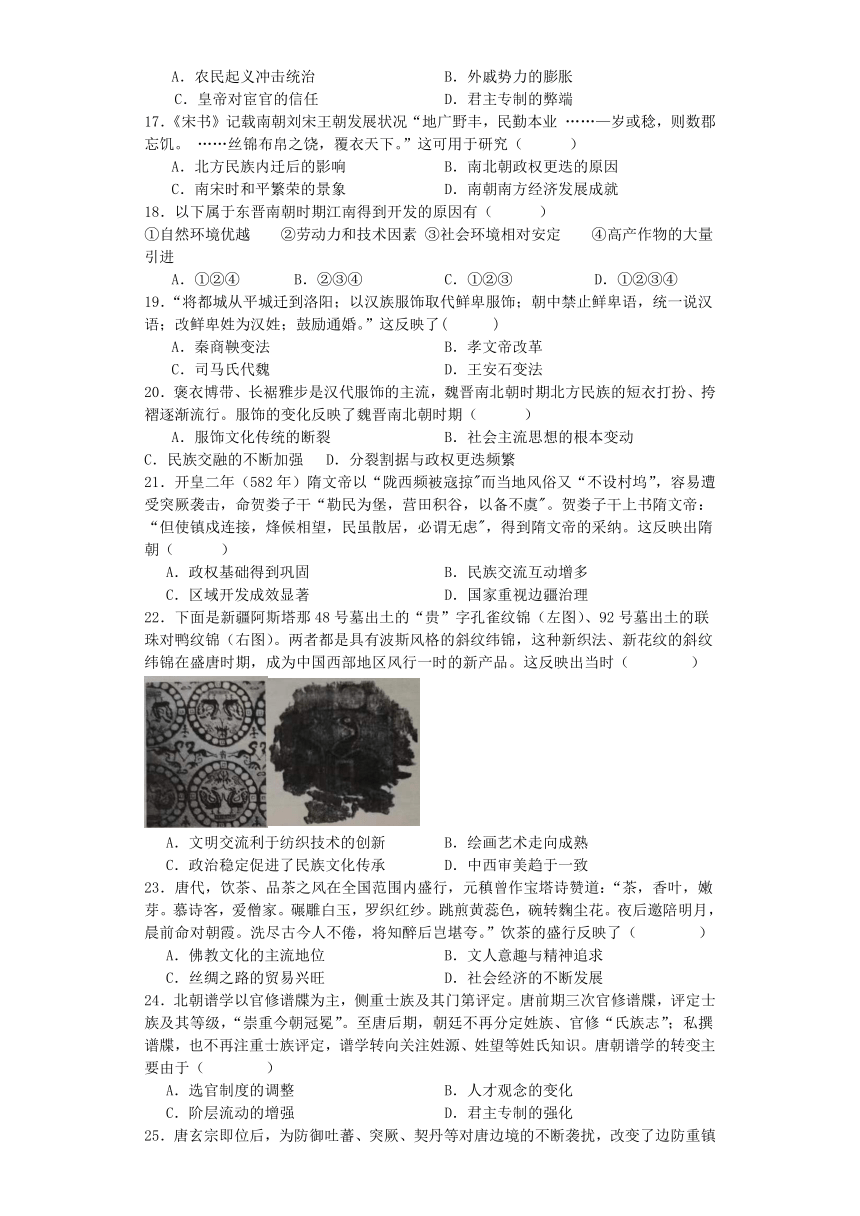

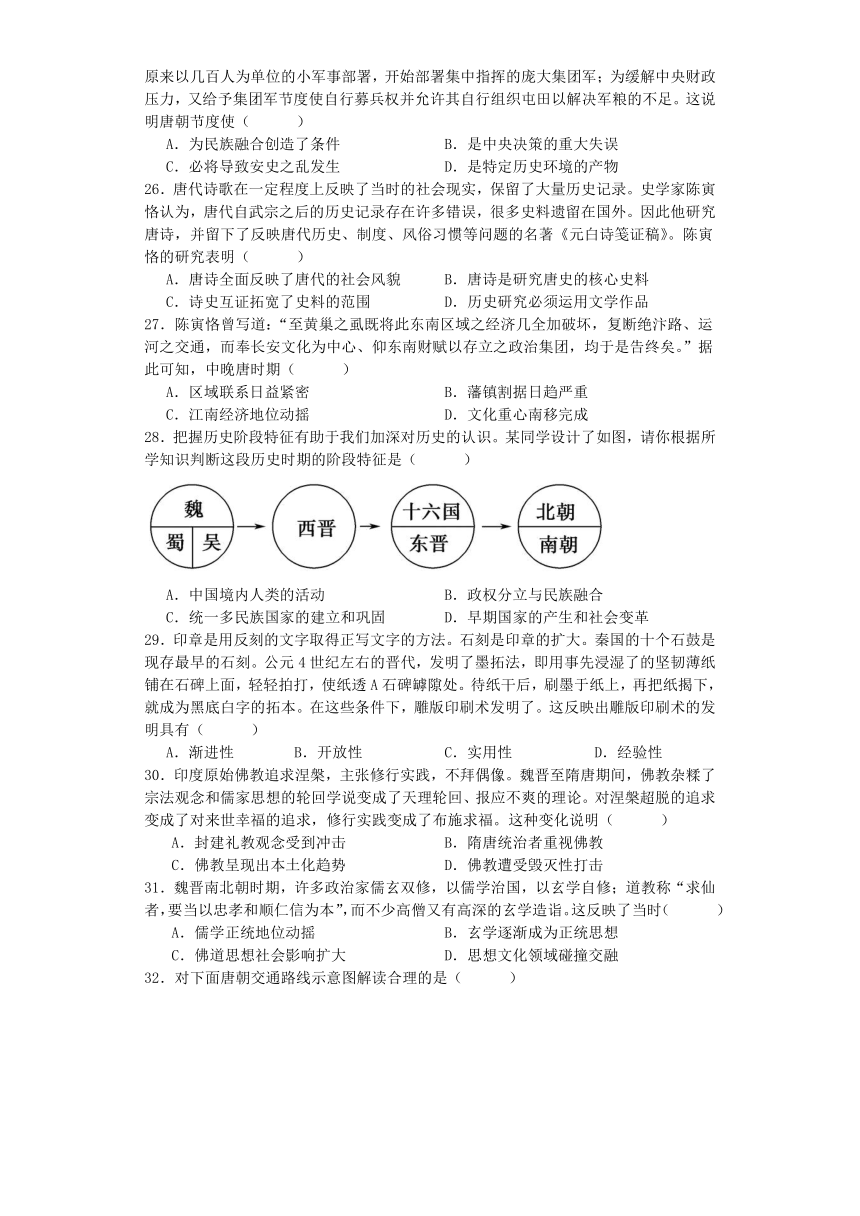

28.把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学设计了如图,请你根据所学知识判断这段历史时期的阶段特征是( )

A.中国境内人类的活动 B.政权分立与民族融合

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.早期国家的产生和社会变革

29.印章是用反刻的文字取得正写文字的方法。石刻是印章的扩大。秦国的十个石鼓是现存最早的石刻。公元4世纪左右的晋代,发明了墨拓法,即用事先浸湿了的坚韧薄纸铺在石碑上面,轻轻拍打,使纸透A石碑罅隙处。待纸干后,刷墨于纸上,再把纸揭下,就成为黑底白字的拓本。在这些条件下,雕版印刷术发明了。这反映出雕版印刷术的发明具有( )

A.渐进性 B.开放性 C.实用性 D.经验性

30.印度原始佛教追求涅槃,主张修行实践,不拜偶像。魏晋至隋唐期间,佛教杂糅了宗法观念和儒家思想的轮回学说变成了天理轮回、报应不爽的理论。对涅槃超脱的追求变成了对来世幸福的追求,修行实践变成了布施求福。这种变化说明( )

A.封建礼教观念受到冲击 B.隋唐统治者重视佛教

C.佛教呈现出本土化趋势 D.佛教遭受毁灭性打击

31.魏晋南北朝时期,许多政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称“求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,而不少高僧又有高深的玄学造诣。这反映了当时( )

A.儒学正统地位动摇 B.玄学逐渐成为正统思想

C.佛道思想社会影响扩大 D.思想文化领域碰撞交融

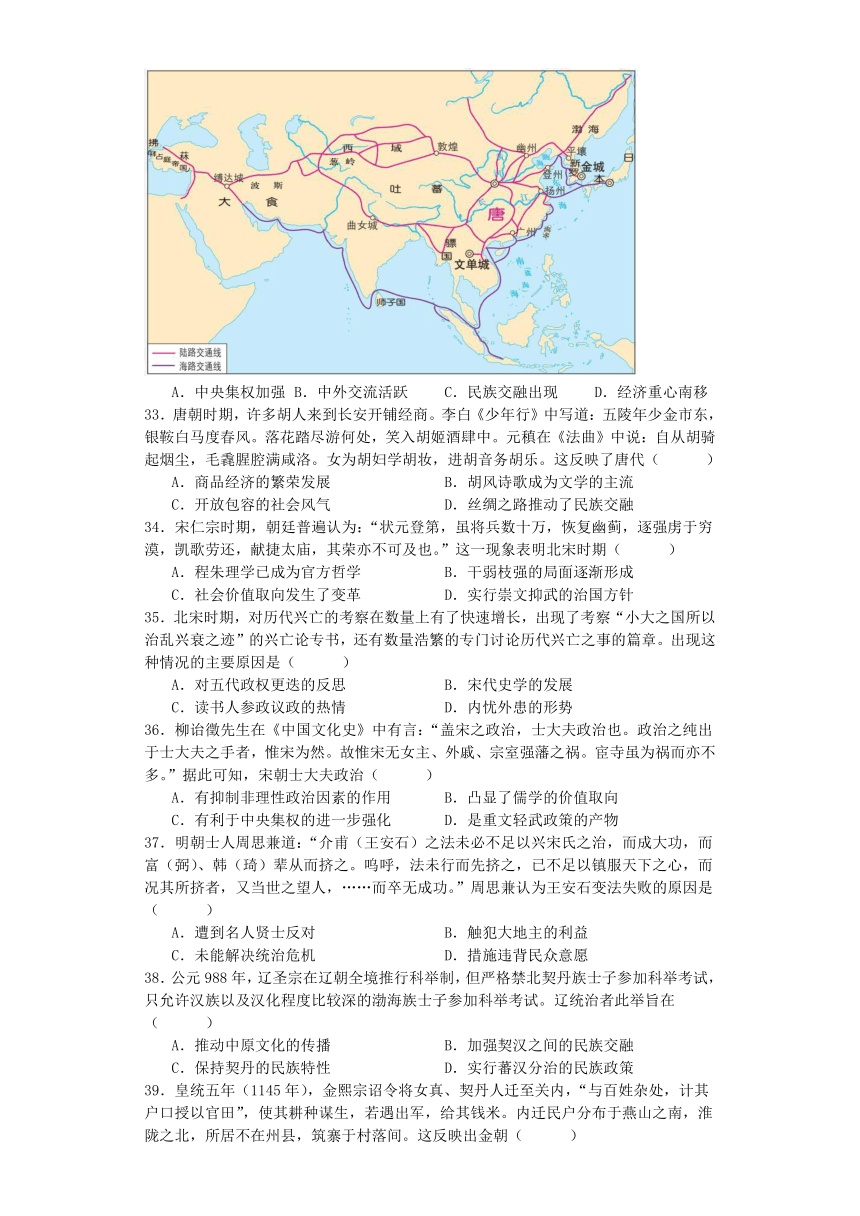

32.对下面唐朝交通路线示意图解读合理的是( )

A.中央集权加强 B.中外交流活跃 C.民族交融出现 D.经济重心南移

33.唐朝时期,许多胡人来到长安开铺经商。李白《少年行》中写道:五陵年少金市东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中。元稹在《法曲》中说:自从胡骑起烟尘,毛毳腥腔满咸洛。女为胡妇学胡妆,进胡音务胡乐。这反映了唐代( )

A.商品经济的繁荣发展 B.胡风诗歌成为文学的主流

C.开放包容的社会风气 D.丝绸之路推动了民族交融

34.宋仁宗时期,朝廷普遍认为:“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也。”这一现象表明北宋时期( )

A.程朱理学已成为官方哲学 B.干弱枝强的局面逐渐形成

C.社会价值取向发生了变革 D.实行崇文抑武的治国方针

35.北宋时期,对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长,出现了考察“小大之国所以治乱兴衰之迹”的兴亡论专书,还有数量浩繁的专门讨论历代兴亡之事的篇章。出现这种情况的主要原因是( )

A.对五代政权更迭的反思 B.宋代史学的发展

C.读书人参政议政的热情 D.内忧外患的形势

36.柳诒徵先生在《中国文化史》中有言:“盖宋之政治,士大夫政治也。政治之纯出于士大夫之手者,惟宋为然。故惟宋无女主、外戚、宗室强藩之祸。宦寺虽为祸而亦不多。”据此可知,宋朝士大夫政治( )

A.有抑制非理性政治因素的作用 B.凸显了儒学的价值取向

C.有利于中央集权的进一步强化 D.是重文轻武政策的产物

37.明朝士人周思兼道:“介甫(王安石)之法未必不足以兴宋氏之治,而成大功,而富(弼)、韩(琦)辈从而挤之。呜呼,法未行而先挤之,已不足以镇服天下之心,而况其所挤者,又当世之望人,……而卒无成功。”周思兼认为王安石变法失败的原因是( )

A.遭到名人贤士反对 B.触犯大地主的利益

C.未能解决统治危机 D.措施违背民众意愿

38.公元988年,辽圣宗在辽朝全境推行科举制,但严格禁北契丹族士子参加科举考试,只允许汉族以及汉化程度比较深的渤海族士子参加科举考试。辽统治者此举旨在( )

A.推动中原文化的传播 B.加强契汉之间的民族交融

C.保持契丹的民族特性 D.实行蕃汉分治的民族政策

39.皇统五年(1145年),金熙宗诏令将女真、契丹人迁至关内,“与百姓杂处,计其户口授以官田”,使其耕种谋生,若遇出军,给其钱米。内迁民户分布于燕山之南,淮陇之北,所居不在州县,筑寨于村落间。这反映出金朝( )

A.社会封建化进程加快 B.民族间差异逐渐消亡

C.开始重视农业的发展 D.全面借鉴宋朝的军制

40.元代在地方设立行省,突破了以山川地理划分区域的传统做法,反而尽量做到“‘犬牙交错’,‘以北制南’,从根本上消除了……赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心。"其主要意图是( )

A.防止地方据险割据 B.整合资源发展经济

C.加强边疆地区管理 D.促进区域平衡发展

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共计40分)

41.(20分)阅读下列材料。

材料一 秦统一六国之后,在政治、经济、文化等方面采取一系列巩固统一的措施。这些措施都是国家大一统的基本要素,是国家强力能够控制的要素。但有些东西是国家强力机构很难驾驭的,特别是在战国刚结束的秦朝初年,百家仍然在争鸣中,思想领域内极度混乱,而一个国家能在多大程度上统一,最主要的条件是能在多大程度上形成共同的价值观,而思想混乱是形成共同价值观的大敌。

——摘自百度百科词条《焚书坑儒》

材料二 臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。

——摘自司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——摘自《汉书·董仲舒传》

(1)三则材料反映了思想界怎样的发展的趋势?原因何在?(10分)

(2)据材料二、三,概括秦汉为实现思想统一采取的主要措施。结合所学知识,分析二者影响的不同之处。(10分)

42.(20分)隋唐时期王朝统一,国力强盛,经济繁荣,在制度上也有重要建树。阅读下列材料,回答问题。

材料一

唐代的三省六部示意图

材料二 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——摘编自王定保《唐摭言》

材料三 唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。……至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——摘编自《资治通鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三省六部制的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析科举制度的历史作用。(6分)

(3)根据材料三概括两税法的主要内容,并结合所学知识,分析两税法实施的积极作用。(10分)

威中高2023级第一学期半期考试历史试题参考答案

一、单项选择题(本大题共40小题,每小题1.5分,共计60分)

1~20 CCAAD BCCAC AACBC DDCBC

21~40 DADAD CABDC DBCDD AACAA

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共计40分)

【答案】(20分)

(1)趋势:由百家争鸣到思想统一。(4分)原因:巩固统一多民族国家的需要;加强专制主义中央集权的需要;诸子努力用自己的学说统一思想。(6分)

(2)主要措施:秦始皇“焚书”、“以吏为师”;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。(4分)不同:秦朝“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化,消极影响远远大于积极作用;西汉的“罢黜百家,独尊儒术”,推广了儒学,是儒家思想成为封建社会的正统思想,并逐渐成为中国传统文化的主流思想,还推动了封建教育的发展,积极作用大于消极影响。(6分)

42.【答案】(20分)

(1)特点:职权分工明确,彼此制约。(4分,言之成理可得足够分)

(2)作用:①有利于扩大统治基础,促进社会阶层流动;②促进教育事业发展,提高官员文化素质;③把选官权从世家大族手中收归中央,加强了中央集权;④笼络了天下读书人;⑤一定程度上禁锢了人们的思想。(6分,一点2分,任答三点得足6分)

(3)内容:①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;②一年分夏季和秋季两次纳税;③取消租庸调和一切杂税、杂役。(6分)

作用:①简化税收名目,保证了财政收入;②改变了以人丁为主的征税标准,减轻了政府对农民的人身控制。(4分)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是隋朝时期。根据材料“勒民为堡,营田积谷,以备不虞”可知,隋文帝要求百姓修建坞堡,营田积谷,以防范敌兵侵袭,而贺娄子干认为“使镇戍连接,烽候相望”也能防止被敌兵劫掠,这虽是两种不同的边防思想,但都反映出隋朝重视边疆治理,D项正确;材料只涉及边疆治理思想,无法体现“政权基础得到巩固”,排除A项;材料并未强调民族交流互动,不符合题意,排除B项;边疆治理不等于区域开发,且材料没有涉及“成效”,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据题意可知,在新疆出土的孔雀纹锦和联珠对鸭纹锦是出现在盛唐时期,都是具有波斯风格的斜纹纬锦,这表明盛唐时期纺织技术吸收了波斯风格(外来技术),A项正确;材料所述是丝织技法,不是绘画艺术,排除B项;材料内容述及的是外来文化丰富了中国的纺织技法,属于中外文化交流的范畴,不属于民族文化传承,排除C项;材料内容体现的是中外文化的交流,而不是中西审美趋于一致,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是本质题。据本题时间信息可知准确时空:唐代。据题干及所学可知,茶叶是经济作物,盛行全国需要足够发达的社会经济水平的支持,D项正确;从诗中可以推测僧人对饮茶流行有一定的推动作用,但不能说明佛教文化占据主流地位,排除A项;饮茶的盛行在文人、僧人等不同群体中出现,因此不能得出饮茶盛行反映了文人的意趣,排除B项;材料反映饮茶在全国盛行,与丝绸之路无关,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,北朝时期,实行九品中正制,看重门第,因此,谱学侧重士族及其门第评定,而唐朝选官制度发生了变化,推行科举制,谱学侧重也发生了变化,士族功能逐渐弱化,A项正确;谱学转变主要与选官制度有关,与人才观念关系不大,排除B项;科举制促进了阶层流动,与材料主旨无关,排除C项;谱学转变与君主专制无关,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是唐朝时期(中国)。材料体现的是唐朝时期在边疆地区设置节度使主要是为了防止少数民族的侵扰,且节度使掌握募兵权也是中央财力不足导致的,说明节度使的出现是特殊历史条件下的产物,D项正确;材料信息不涉及民族融合,排除A项;材料主要交代了唐玄宗时期设立节度使的具体历史条件,据材料无法得出唐朝节度使是中央决策的重大失误,排除B项;据所学可知,唐玄宗时期节度使的设立与安史之乱有关,但是不能据此得出唐朝节度使必将导致安史之乱发生的认识,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,唐代诗歌保留了大量历史记录,陈寅恪通过研究唐诗,留下了反映唐代历史、 制度、风俗习惯等问题的名著《元白诗笺证稿》,说明诗史互证拓宽了史料的范围,C项正确;文学作品可以一定程度上反映社会风貌,排除A项;唐诗是研究唐代历史的史料,但不是研究唐史的核心史料,排除B项;文学作品有助于历史研究,但“必须”说法绝对,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为中晚唐时期(中国)。根据材料“复断绝汴路、运河之交通、仰东南财赋以存立之政治集团”可知,材料认为黄巢起义使大运河阻断,加速了唐朝的灭亡,A项正确;材料并未强调藩镇割据的严重,排除B项;材料凸显了江南的经济地位,排除C项;唐代文化重心尚未南移至南方,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。根据材料可知,魏晋南北朝时期政治上虽然有过短期统一,但大部分时期政权分立,该时期时局动乱,大量人口南迁,促进了江南的开发,也促进了民族的融合,B项正确;“中国境内人类的活动”是原始社会阶段特征,排除A项;“统一多民族国家的建立和巩固”是秦汉时期的阶段特征,排除C项;“早期国家的产生和社会变革”是夏商周时期的阶段特征,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国到晋代(中国)。根据材料可知,雕版印刷术是在印章、石刻、墨拓等基础上发明的,这反映出雕版印刷术是在实践经验基础上发明的,D项正确;印章、石刻、墨拓只是为雕版印刷术的发明创造了某些条件,他们本身不是雕版印刷术,因而材料没有体现雕版印刷术的渐进性,排除A项;材料没有体现雕版印刷术如何吸收其他技术来发展自身,或对外传播情况,排除B项;材料表述的是雕版印刷术的发明过程,未涉及在生产生活中的应用情况,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。材料“佛教杂糅了宗法观念和儒家思想的轮回学说”反映佛教传入中国后深受儒家思想的影响并逐渐融合吸收,渐趋本土化,C项正确;材料与封建礼教受到冲击的说法无关,排除A项;材料未涉及统治者的态度,排除B项;材料体现的是佛教得到传播,非佛教遭受毁灭性打击,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:魏晋南北朝时期,儒家和道家依然有各自的主张,但同时这一时期的许多政治家儒玄双修,而道教也以忠孝和顺仁信为本,出现了儒家和玄学融合的态势,思想领域碰撞交融,D项正确。魏晋南北朝时期玄学对儒学产生一定的影响,但没有动摇儒学的正统地位,排除A项;魏晋南北朝时期,玄学逐渐壮大与儒学产生融合,但没有取代儒学的地位,排除B项;材料主要说明玄学与儒学、佛教思想的融合,不能得出佛道思想对于社会的影响,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料可知,唐朝时期对外交往的方式主要是海路和陆路,说明的是中外交流活跃,B项正确;材料强调的是对外交流,与中央集权的加强、民族融合及经济重心南移无关,排除ACD项。故选B项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料,笑入胡姬酒肆中,女为胡妇学胡妆,进胡音务胡乐,这里体现了唐朝时期的民族交融史实,也反映了当时开放包容的社会风气,C项正确;材料主要说明了唐朝的民族包容风气,没有涉及商品经济的史实,排除A项;胡风诗歌只是唐代诗歌文学的一个部分,并非当时的文学主流,排除B项;胡骑、胡乐、胡姬酒肆只能说明唐朝当时包容的社会风气,并没有指出丝绸之路对其产生的影响,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代(中国)。根据材料,宋仁宗时期武将领兵收复失地的荣耀比不过状元及第,由此可见朝廷采取崇文抑武的治国方针,D项正确。程朱理学在南宋成为官方哲学,排除A项;材料未涉及中央与地方的关系及社会价值取向,排除B、C两项。故选D项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:北宋时期(中国)。北宋时期,对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长,出现了考察“小大之国所以治乱兴衰之迹”的兴亡论专书,还有数量浩繁的专门讨论历代兴亡之事的篇章。出现这种情况的主要原因是内忧外患的形势,D项正确;材料中涉及的是对历代兴亡的考察,而不仅仅限于对五代政权更迭的反思,排除A项;材料中涉及的是对历代兴亡的考察数量上的快速增长,不仅仅只有史学,排除B项;材料中是对历代治乱兴衰考查研究,与参政议政无关,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代(中国)。据材料“盖宋之政治,士大夫政治也。政治之纯出于士大夫之手者,惟宋为然。故惟宋无女主、外戚、宗室强藩之祸。宦寺虽为祸而亦不多”可知,宋代由于士大夫政治的形成,女主、外戚、宗室、宦寺等非理性因素对政治的影响小了,A项正确;材料反映的是宋代的政治制度,没有涉及儒学的价值取向,排除B项;材料除涉及中央集权外,还涉及君主专制等方面,C项不能全面概括材料,排除C项;重文轻武是士大夫政治的表现,并非重文轻武政策的产物,排除D项。故选A项。

17.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是原因题。时空是:宋代中国。材料中“富(弼)、韩(琦)辈从而挤之”“当世之望人”表明,周思兼认为王安石在执行变法的过程中遭到富弼、韩琦等当世之望人的排挤,从而导致变法失败,A项正确。材料未提及“触犯大地主的利益”“违背民众意愿”,排除B、D项;周思兼认为王安石的新法“未必不足以兴宋氏之治”,也即如果变法顺利实行,将一定程度上有利于缓解宋朝统治危机,排除C项。故选A项。

18.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:辽(中国)。根据材料关键信息:“禁止契丹族士子参加科举考试,只允许汉族以及汉化程度比较深的渤海族士子参加科举考试”可知,辽朝统治者因担心让契丹族士子参加科举考试,会影响契丹族历来强调的尚武骑射精神,从而削弱契丹族子弟的战斗力,故从设立科举之初就严格禁止契丹族士子参加科举考试,C项正确;A与材料信息相悖,排除A项;民族交融在材料中未体现,排除B项;蕃汉分治是政策,不是目的,排除D项。故选C项。

19.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:金朝(中国)。据材料“女真、契丹人迁至关内”“使其耕种谋生”“所居不在州县,筑寨于村落间”,体现出金朝由游牧向定居、农耕转变,反映了少数民族封建化的过程,A项正确;据所学知识可知,金朝时期女真与汉族,及其他民族之间仍旧存在差异,排除B项;材料信息不能判断金熙宗时期“开始”重视农业,排除C项;材料反映的是将女真、契丹人迁到关内,进行耕种,没有涉及金朝的军制,且据所学知识可知,金朝并没有全面借鉴宋朝的军制,排除D项。故选A项。

20.A

【详解】本题为单类型单项选择题,据本题题干设问可知本题为本质类选择题。时空是:元代。根据所学知识可知,秦汉以来,地力行政区划大抵依山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,政区的自然属性与经济、文化一体化趋势较强,容易产生割据局面。从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,削弱地方的经济、文化认同感,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面。从而使行省官员失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,加强了中央集权,A项正确;发展经济不是其主要目的,排除B项;材料没有提到对边疆地区的管理,排除C项;促进区域平衡发展不是主要意图,排除D项。故选A项。

答案第1页,共2页

历史试题

一、单项选择题(本大题共40小题,每小题1.5分,共计60分)

1.西周初年,周公带兵东征,平乱之后“封建亲戚,以藩屏周”。“封建”是指( )

A.实行军功制 B.实行宗法制 C.分封诸侯国 D.推行郡县制

2.北京琉璃河地区出土的青铜器“克蚕”和“克费”铭文中,记载“令克侯于医”(周成王命令召公长子"克"代召公做燕地的诸侯)一句,印证了《史记》和《诗经》中对召公封燕这一历史事件的记载。如图为克蚕及其器盖铭文。由此可知( )

A.文献史料并非都客观可靠 B.历史真相都能从考古中得到还原

C.文献与实物可以相互印证 D.历史事实因年代久远而难以考证

3.郭沫若在《中国史稿》一书中指出:“所谓西周的宗法制度,就是用‘大宗'和‘小宗’的层层区别把奴隶主贵族联系起来。周王自称为“天子”,他既是政治上的共主,又是天下的大宗。”这说明西周政治制度的特点是( )

A.政权与族权相结合 B.郡县制 C.皇权独尊至高无上 D.中央集权

4.中华文明起源和发展的主要模式表现为“融汇”和“辐射”的双重格局。中原地区地理位置优越,地处周边众多邦国的包围之中,如同在花瓣的中心,能够博采周围各个区域的文化成就而加以融合发展。由此可知早期文明起源的特点为( )

A.多元一体 B.多元并存 C.众星拱月 D.民族统一

5.胡适说:“孔子是一个了不得的教育家。他提出的教育哲学可以说是民主自由的教育学,将人看作是平等的。”下列属于孔子教育主张的是( )

A.“无为而治” B.以法治国 C.“兼爱、非攻” D.“有教无类”

6.周人将分封的诸侯之地称为“诸夏”,将京师之地称为“中国”,后“中国”的指称范围又扩大到整个“诸夏”,常以“中国”称“诸夏”。这一变化( )

A.呈现中央集权化的趋势 B.利于华夏认同的增强

C.表明儒家思想得到认同 D.反映出列国纷争激烈

7.春秋时期较之西周,公社农民在“私田”上劳动的兴趣大大增加,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性却越来越下降,以至公田荒芜不治。出现这种变化的根本原因是( )

A.公田管理松弛 B.井田制度瓦解 C.铁犁牛耕出现 D.生产关系改变

8.春秋战国时期,社会动荡不安,奴隶主贵族统治衰落,地主阶级兴起,针对这一情况,老子主张( )

A.“克己复礼为仁” B.“制天命而用之”

C.“为无为,则无不治” D.“刑过不避大臣”

9.秦统一后,启动了大规模的土木建设工程,其中有“因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延褒万余里,于是渡河,据阴山,逶蛇以北”的修建长城工程。秦能够修建大型工程的主要因素是( )

A.中央集权制度的确立 B.思想文化统一的需要

C.社会经济的不断发展 D.相对稳定的国内环境

10.秦朝建立了严密的文书行政管理制度,对公文的格式、字体、行文规范等都做出了严格的规定,并建立以邮传为中心的文书传递系统,以保障皇帝和中央的政令能够传递到全国各地。这些措施有利于秦朝( )

A.整顿社会风气 B.根治腐败现象

C.提高行政效率 D.杜绝决策失误

11.史书记载:“秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用也。”这体现出皇帝制度的特征是( )

A.皇权至上 B.天命神授 C.皇位世袭 D.等级森严

12.秦始皇初灭六国,便迁徙天下豪富十二万户到咸阳,一部分散到巴蜀等地。又征发罪犯及赘婿、小商贾为兵,取南方桂林、南海等郡,发五十万人守五岭,与土著杂居。秦始皇的这些举措( )

A.客观上带动了各民族间的交往交融 B.表明秦统一符合历史趋势

C.激化了社会矛盾直接导致秦朝灭亡 D.解决了边疆地区民族矛盾

13.汉高祖陆续分封了一批同姓诸侯王,这些诸侯王大者“夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”,而汉朝中央直接管辖的只有15个郡,这给汉王朝的统治和稳定埋下隐患。为了加强中央集权,巩固和发展大一统国家,汉武帝采取的措施是( )

A.设立三公九卿 B.推行与民休息政策

C.颁布“推恩令” D.支持商鞅进行变法

14.初立的汉王朝由于秦朝暴政的剥削以及连年的战争,面临的是一片荒凉的社会景象——人口稀少,物资残缺,粮食生产极度萎缩。正如史书记载的那样“天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。经过几十年的恢复,出现了第一个盛世“文景之治”,这一盛世出现的原因是( )

A.秦末战乱,田地荒芜 B.休养生息,恢复生产

C.均输平准,平抑物价 D.尊崇儒术,儒学独尊

15.下面是汉代中央官制示意图,这一制度( )

A.增加了国家财政收入 B.推动贞观之治的出现

C.加强了皇帝的权力 D.表明察举制的出现

16.如图是东汉某一时期的社会现象图,这一现象出现的根源是( )

农民起义冲击统治 B.外戚势力的膨胀

C.皇帝对宦官的信任 D.君主专制的弊端

17.《宋书》记载南朝刘宋王朝发展状况“地广野丰,民勤本业 ……—岁或稔,则数郡忘饥。 ……丝锦布帛之饶,覆衣天下。”这可用于研究( )

A.北方民族内迁后的影响 B.南北朝政权更迭的原因

C.南宋时和平繁荣的景象 D.南朝南方经济发展成就

18.以下属于东晋南朝时期江南得到开发的原因有( )

①自然环境优越 ②劳动力和技术因素 ③社会环境相对安定 ④高产作物的大量引进

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

19.“将都城从平城迁到洛阳;以汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁止鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓;鼓励通婚。”这反映了( )

A.秦商鞅变法 B.孝文帝改革

C.司马氏代魏 D.王安石变法

20.褒衣博带、长裾雅步是汉代服饰的主流,魏晋南北朝时期北方民族的短衣打扮、挎褶逐渐流行。服饰的变化反映了魏晋南北朝时期( )

A.服饰文化传统的断裂 B.社会主流思想的根本变动

C.民族交融的不断加强 D.分裂割据与政权更迭频繁

21.开皇二年(582年)隋文帝以“陇西频被寇掠"而当地风俗又“不设村坞”,容易遭受突厥袭击,命贺娄子干“勒民为堡,营田积谷,以备不虞"。贺娄子干上书隋文帝:“但使镇戍连接,烽候相望,民虽散居,必谓无虑",得到隋文帝的采纳。这反映出隋朝( )

A.政权基础得到巩固 B.民族交流互动增多

C.区域开发成效显著 D.国家重视边疆治理

22.下面是新疆阿斯塔那48号墓出土的“贵”字孔雀纹锦(左图)、92号墓出土的联珠对鸭纹锦(右图)。两者都是具有波斯风格的斜纹纬锦,这种新织法、新花纹的斜纹纬锦在盛唐时期,成为中国西部地区风行一时的新产品。这反映出当时( )

A.文明交流利于纺织技术的创新 B.绘画艺术走向成熟

C.政治稳定促进了民族文化传承 D.中西审美趋于一致

23.唐代,饮茶、品茶之风在全国范围内盛行,元稹曾作宝塔诗赞道:“茶,香叶,嫩芽。慕诗客,爱僧家。碾雕白玉,罗织红纱。跳煎黄蕊色,碗转麴尘花。夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。”饮茶的盛行反映了( )

A.佛教文化的主流地位 B.文人意趣与精神追求

C.丝绸之路的贸易兴旺 D.社会经济的不断发展

24.北朝谱学以官修谱牒为主,侧重士族及其门第评定。唐前期三次官修谱牒,评定士族及其等级,“崇重今朝冠冕”。至唐后期,朝廷不再分定姓族、官修“氏族志”;私撰谱牒,也不再注重士族评定,谱学转向关注姓源、姓望等姓氏知识。唐朝谱学的转变主要由于( )

A.选官制度的调整 B.人才观念的变化

C.阶层流动的增强 D.君主专制的强化

25.唐玄宗即位后,为防御吐蕃、突厥、契丹等对唐边境的不断袭扰,改变了边防重镇原来以几百人为单位的小军事部署,开始部署集中指挥的庞大集团军;为缓解中央财政压力,又给予集团军节度使自行募兵权并允许其自行组织屯田以解决军粮的不足。这说明唐朝节度使( )

A.为民族融合创造了条件 B.是中央决策的重大失误

C.必将导致安史之乱发生 D.是特定历史环境的产物

26.唐代诗歌在一定程度上反映了当时的社会现实,保留了大量历史记录。史学家陈寅恪认为,唐代自武宗之后的历史记录存在许多错误,很多史料遗留在国外。因此他研究唐诗,并留下了反映唐代历史、制度、风俗习惯等问题的名著《元白诗笺证稿》。陈寅恪的研究表明( )

A.唐诗全面反映了唐代的社会风貌 B.唐诗是研究唐史的核心史料

C.诗史互证拓宽了史料的范围 D.历史研究必须运用文学作品

27.陈寅恪曾写道:“至黄巢之虱既将此东南区域之经济几全加破坏,复断绝汴路、运河之交通,而奉长安文化为中心、仰东南财赋以存立之政治集团,均于是告终矣。”据此可知,中晚唐时期( )

A.区域联系日益紧密 B.藩镇割据日趋严重

C.江南经济地位动摇 D.文化重心南移完成

28.把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学设计了如图,请你根据所学知识判断这段历史时期的阶段特征是( )

A.中国境内人类的活动 B.政权分立与民族融合

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.早期国家的产生和社会变革

29.印章是用反刻的文字取得正写文字的方法。石刻是印章的扩大。秦国的十个石鼓是现存最早的石刻。公元4世纪左右的晋代,发明了墨拓法,即用事先浸湿了的坚韧薄纸铺在石碑上面,轻轻拍打,使纸透A石碑罅隙处。待纸干后,刷墨于纸上,再把纸揭下,就成为黑底白字的拓本。在这些条件下,雕版印刷术发明了。这反映出雕版印刷术的发明具有( )

A.渐进性 B.开放性 C.实用性 D.经验性

30.印度原始佛教追求涅槃,主张修行实践,不拜偶像。魏晋至隋唐期间,佛教杂糅了宗法观念和儒家思想的轮回学说变成了天理轮回、报应不爽的理论。对涅槃超脱的追求变成了对来世幸福的追求,修行实践变成了布施求福。这种变化说明( )

A.封建礼教观念受到冲击 B.隋唐统治者重视佛教

C.佛教呈现出本土化趋势 D.佛教遭受毁灭性打击

31.魏晋南北朝时期,许多政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称“求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,而不少高僧又有高深的玄学造诣。这反映了当时( )

A.儒学正统地位动摇 B.玄学逐渐成为正统思想

C.佛道思想社会影响扩大 D.思想文化领域碰撞交融

32.对下面唐朝交通路线示意图解读合理的是( )

A.中央集权加强 B.中外交流活跃 C.民族交融出现 D.经济重心南移

33.唐朝时期,许多胡人来到长安开铺经商。李白《少年行》中写道:五陵年少金市东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中。元稹在《法曲》中说:自从胡骑起烟尘,毛毳腥腔满咸洛。女为胡妇学胡妆,进胡音务胡乐。这反映了唐代( )

A.商品经济的繁荣发展 B.胡风诗歌成为文学的主流

C.开放包容的社会风气 D.丝绸之路推动了民族交融

34.宋仁宗时期,朝廷普遍认为:“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也。”这一现象表明北宋时期( )

A.程朱理学已成为官方哲学 B.干弱枝强的局面逐渐形成

C.社会价值取向发生了变革 D.实行崇文抑武的治国方针

35.北宋时期,对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长,出现了考察“小大之国所以治乱兴衰之迹”的兴亡论专书,还有数量浩繁的专门讨论历代兴亡之事的篇章。出现这种情况的主要原因是( )

A.对五代政权更迭的反思 B.宋代史学的发展

C.读书人参政议政的热情 D.内忧外患的形势

36.柳诒徵先生在《中国文化史》中有言:“盖宋之政治,士大夫政治也。政治之纯出于士大夫之手者,惟宋为然。故惟宋无女主、外戚、宗室强藩之祸。宦寺虽为祸而亦不多。”据此可知,宋朝士大夫政治( )

A.有抑制非理性政治因素的作用 B.凸显了儒学的价值取向

C.有利于中央集权的进一步强化 D.是重文轻武政策的产物

37.明朝士人周思兼道:“介甫(王安石)之法未必不足以兴宋氏之治,而成大功,而富(弼)、韩(琦)辈从而挤之。呜呼,法未行而先挤之,已不足以镇服天下之心,而况其所挤者,又当世之望人,……而卒无成功。”周思兼认为王安石变法失败的原因是( )

A.遭到名人贤士反对 B.触犯大地主的利益

C.未能解决统治危机 D.措施违背民众意愿

38.公元988年,辽圣宗在辽朝全境推行科举制,但严格禁北契丹族士子参加科举考试,只允许汉族以及汉化程度比较深的渤海族士子参加科举考试。辽统治者此举旨在( )

A.推动中原文化的传播 B.加强契汉之间的民族交融

C.保持契丹的民族特性 D.实行蕃汉分治的民族政策

39.皇统五年(1145年),金熙宗诏令将女真、契丹人迁至关内,“与百姓杂处,计其户口授以官田”,使其耕种谋生,若遇出军,给其钱米。内迁民户分布于燕山之南,淮陇之北,所居不在州县,筑寨于村落间。这反映出金朝( )

A.社会封建化进程加快 B.民族间差异逐渐消亡

C.开始重视农业的发展 D.全面借鉴宋朝的军制

40.元代在地方设立行省,突破了以山川地理划分区域的传统做法,反而尽量做到“‘犬牙交错’,‘以北制南’,从根本上消除了……赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心。"其主要意图是( )

A.防止地方据险割据 B.整合资源发展经济

C.加强边疆地区管理 D.促进区域平衡发展

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共计40分)

41.(20分)阅读下列材料。

材料一 秦统一六国之后,在政治、经济、文化等方面采取一系列巩固统一的措施。这些措施都是国家大一统的基本要素,是国家强力能够控制的要素。但有些东西是国家强力机构很难驾驭的,特别是在战国刚结束的秦朝初年,百家仍然在争鸣中,思想领域内极度混乱,而一个国家能在多大程度上统一,最主要的条件是能在多大程度上形成共同的价值观,而思想混乱是形成共同价值观的大敌。

——摘自百度百科词条《焚书坑儒》

材料二 臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。

——摘自司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——摘自《汉书·董仲舒传》

(1)三则材料反映了思想界怎样的发展的趋势?原因何在?(10分)

(2)据材料二、三,概括秦汉为实现思想统一采取的主要措施。结合所学知识,分析二者影响的不同之处。(10分)

42.(20分)隋唐时期王朝统一,国力强盛,经济繁荣,在制度上也有重要建树。阅读下列材料,回答问题。

材料一

唐代的三省六部示意图

材料二 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——摘编自王定保《唐摭言》

材料三 唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。……至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——摘编自《资治通鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三省六部制的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析科举制度的历史作用。(6分)

(3)根据材料三概括两税法的主要内容,并结合所学知识,分析两税法实施的积极作用。(10分)

威中高2023级第一学期半期考试历史试题参考答案

一、单项选择题(本大题共40小题,每小题1.5分,共计60分)

1~20 CCAAD BCCAC AACBC DDCBC

21~40 DADAD CABDC DBCDD AACAA

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共计40分)

【答案】(20分)

(1)趋势:由百家争鸣到思想统一。(4分)原因:巩固统一多民族国家的需要;加强专制主义中央集权的需要;诸子努力用自己的学说统一思想。(6分)

(2)主要措施:秦始皇“焚书”、“以吏为师”;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。(4分)不同:秦朝“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化,消极影响远远大于积极作用;西汉的“罢黜百家,独尊儒术”,推广了儒学,是儒家思想成为封建社会的正统思想,并逐渐成为中国传统文化的主流思想,还推动了封建教育的发展,积极作用大于消极影响。(6分)

42.【答案】(20分)

(1)特点:职权分工明确,彼此制约。(4分,言之成理可得足够分)

(2)作用:①有利于扩大统治基础,促进社会阶层流动;②促进教育事业发展,提高官员文化素质;③把选官权从世家大族手中收归中央,加强了中央集权;④笼络了天下读书人;⑤一定程度上禁锢了人们的思想。(6分,一点2分,任答三点得足6分)

(3)内容:①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;②一年分夏季和秋季两次纳税;③取消租庸调和一切杂税、杂役。(6分)

作用:①简化税收名目,保证了财政收入;②改变了以人丁为主的征税标准,减轻了政府对农民的人身控制。(4分)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是隋朝时期。根据材料“勒民为堡,营田积谷,以备不虞”可知,隋文帝要求百姓修建坞堡,营田积谷,以防范敌兵侵袭,而贺娄子干认为“使镇戍连接,烽候相望”也能防止被敌兵劫掠,这虽是两种不同的边防思想,但都反映出隋朝重视边疆治理,D项正确;材料只涉及边疆治理思想,无法体现“政权基础得到巩固”,排除A项;材料并未强调民族交流互动,不符合题意,排除B项;边疆治理不等于区域开发,且材料没有涉及“成效”,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据题意可知,在新疆出土的孔雀纹锦和联珠对鸭纹锦是出现在盛唐时期,都是具有波斯风格的斜纹纬锦,这表明盛唐时期纺织技术吸收了波斯风格(外来技术),A项正确;材料所述是丝织技法,不是绘画艺术,排除B项;材料内容述及的是外来文化丰富了中国的纺织技法,属于中外文化交流的范畴,不属于民族文化传承,排除C项;材料内容体现的是中外文化的交流,而不是中西审美趋于一致,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是本质题。据本题时间信息可知准确时空:唐代。据题干及所学可知,茶叶是经济作物,盛行全国需要足够发达的社会经济水平的支持,D项正确;从诗中可以推测僧人对饮茶流行有一定的推动作用,但不能说明佛教文化占据主流地位,排除A项;饮茶的盛行在文人、僧人等不同群体中出现,因此不能得出饮茶盛行反映了文人的意趣,排除B项;材料反映饮茶在全国盛行,与丝绸之路无关,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,北朝时期,实行九品中正制,看重门第,因此,谱学侧重士族及其门第评定,而唐朝选官制度发生了变化,推行科举制,谱学侧重也发生了变化,士族功能逐渐弱化,A项正确;谱学转变主要与选官制度有关,与人才观念关系不大,排除B项;科举制促进了阶层流动,与材料主旨无关,排除C项;谱学转变与君主专制无关,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是唐朝时期(中国)。材料体现的是唐朝时期在边疆地区设置节度使主要是为了防止少数民族的侵扰,且节度使掌握募兵权也是中央财力不足导致的,说明节度使的出现是特殊历史条件下的产物,D项正确;材料信息不涉及民族融合,排除A项;材料主要交代了唐玄宗时期设立节度使的具体历史条件,据材料无法得出唐朝节度使是中央决策的重大失误,排除B项;据所学可知,唐玄宗时期节度使的设立与安史之乱有关,但是不能据此得出唐朝节度使必将导致安史之乱发生的认识,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,唐代诗歌保留了大量历史记录,陈寅恪通过研究唐诗,留下了反映唐代历史、 制度、风俗习惯等问题的名著《元白诗笺证稿》,说明诗史互证拓宽了史料的范围,C项正确;文学作品可以一定程度上反映社会风貌,排除A项;唐诗是研究唐代历史的史料,但不是研究唐史的核心史料,排除B项;文学作品有助于历史研究,但“必须”说法绝对,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为中晚唐时期(中国)。根据材料“复断绝汴路、运河之交通、仰东南财赋以存立之政治集团”可知,材料认为黄巢起义使大运河阻断,加速了唐朝的灭亡,A项正确;材料并未强调藩镇割据的严重,排除B项;材料凸显了江南的经济地位,排除C项;唐代文化重心尚未南移至南方,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。根据材料可知,魏晋南北朝时期政治上虽然有过短期统一,但大部分时期政权分立,该时期时局动乱,大量人口南迁,促进了江南的开发,也促进了民族的融合,B项正确;“中国境内人类的活动”是原始社会阶段特征,排除A项;“统一多民族国家的建立和巩固”是秦汉时期的阶段特征,排除C项;“早期国家的产生和社会变革”是夏商周时期的阶段特征,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国到晋代(中国)。根据材料可知,雕版印刷术是在印章、石刻、墨拓等基础上发明的,这反映出雕版印刷术是在实践经验基础上发明的,D项正确;印章、石刻、墨拓只是为雕版印刷术的发明创造了某些条件,他们本身不是雕版印刷术,因而材料没有体现雕版印刷术的渐进性,排除A项;材料没有体现雕版印刷术如何吸收其他技术来发展自身,或对外传播情况,排除B项;材料表述的是雕版印刷术的发明过程,未涉及在生产生活中的应用情况,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。材料“佛教杂糅了宗法观念和儒家思想的轮回学说”反映佛教传入中国后深受儒家思想的影响并逐渐融合吸收,渐趋本土化,C项正确;材料与封建礼教受到冲击的说法无关,排除A项;材料未涉及统治者的态度,排除B项;材料体现的是佛教得到传播,非佛教遭受毁灭性打击,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:魏晋南北朝时期,儒家和道家依然有各自的主张,但同时这一时期的许多政治家儒玄双修,而道教也以忠孝和顺仁信为本,出现了儒家和玄学融合的态势,思想领域碰撞交融,D项正确。魏晋南北朝时期玄学对儒学产生一定的影响,但没有动摇儒学的正统地位,排除A项;魏晋南北朝时期,玄学逐渐壮大与儒学产生融合,但没有取代儒学的地位,排除B项;材料主要说明玄学与儒学、佛教思想的融合,不能得出佛道思想对于社会的影响,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料可知,唐朝时期对外交往的方式主要是海路和陆路,说明的是中外交流活跃,B项正确;材料强调的是对外交流,与中央集权的加强、民族融合及经济重心南移无关,排除ACD项。故选B项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料,笑入胡姬酒肆中,女为胡妇学胡妆,进胡音务胡乐,这里体现了唐朝时期的民族交融史实,也反映了当时开放包容的社会风气,C项正确;材料主要说明了唐朝的民族包容风气,没有涉及商品经济的史实,排除A项;胡风诗歌只是唐代诗歌文学的一个部分,并非当时的文学主流,排除B项;胡骑、胡乐、胡姬酒肆只能说明唐朝当时包容的社会风气,并没有指出丝绸之路对其产生的影响,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代(中国)。根据材料,宋仁宗时期武将领兵收复失地的荣耀比不过状元及第,由此可见朝廷采取崇文抑武的治国方针,D项正确。程朱理学在南宋成为官方哲学,排除A项;材料未涉及中央与地方的关系及社会价值取向,排除B、C两项。故选D项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:北宋时期(中国)。北宋时期,对历代兴亡的考察在数量上有了快速增长,出现了考察“小大之国所以治乱兴衰之迹”的兴亡论专书,还有数量浩繁的专门讨论历代兴亡之事的篇章。出现这种情况的主要原因是内忧外患的形势,D项正确;材料中涉及的是对历代兴亡的考察,而不仅仅限于对五代政权更迭的反思,排除A项;材料中涉及的是对历代兴亡的考察数量上的快速增长,不仅仅只有史学,排除B项;材料中是对历代治乱兴衰考查研究,与参政议政无关,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代(中国)。据材料“盖宋之政治,士大夫政治也。政治之纯出于士大夫之手者,惟宋为然。故惟宋无女主、外戚、宗室强藩之祸。宦寺虽为祸而亦不多”可知,宋代由于士大夫政治的形成,女主、外戚、宗室、宦寺等非理性因素对政治的影响小了,A项正确;材料反映的是宋代的政治制度,没有涉及儒学的价值取向,排除B项;材料除涉及中央集权外,还涉及君主专制等方面,C项不能全面概括材料,排除C项;重文轻武是士大夫政治的表现,并非重文轻武政策的产物,排除D项。故选A项。

17.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是原因题。时空是:宋代中国。材料中“富(弼)、韩(琦)辈从而挤之”“当世之望人”表明,周思兼认为王安石在执行变法的过程中遭到富弼、韩琦等当世之望人的排挤,从而导致变法失败,A项正确。材料未提及“触犯大地主的利益”“违背民众意愿”,排除B、D项;周思兼认为王安石的新法“未必不足以兴宋氏之治”,也即如果变法顺利实行,将一定程度上有利于缓解宋朝统治危机,排除C项。故选A项。

18.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:辽(中国)。根据材料关键信息:“禁止契丹族士子参加科举考试,只允许汉族以及汉化程度比较深的渤海族士子参加科举考试”可知,辽朝统治者因担心让契丹族士子参加科举考试,会影响契丹族历来强调的尚武骑射精神,从而削弱契丹族子弟的战斗力,故从设立科举之初就严格禁止契丹族士子参加科举考试,C项正确;A与材料信息相悖,排除A项;民族交融在材料中未体现,排除B项;蕃汉分治是政策,不是目的,排除D项。故选C项。

19.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:金朝(中国)。据材料“女真、契丹人迁至关内”“使其耕种谋生”“所居不在州县,筑寨于村落间”,体现出金朝由游牧向定居、农耕转变,反映了少数民族封建化的过程,A项正确;据所学知识可知,金朝时期女真与汉族,及其他民族之间仍旧存在差异,排除B项;材料信息不能判断金熙宗时期“开始”重视农业,排除C项;材料反映的是将女真、契丹人迁到关内,进行耕种,没有涉及金朝的军制,且据所学知识可知,金朝并没有全面借鉴宋朝的军制,排除D项。故选A项。

20.A

【详解】本题为单类型单项选择题,据本题题干设问可知本题为本质类选择题。时空是:元代。根据所学知识可知,秦汉以来,地力行政区划大抵依山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,政区的自然属性与经济、文化一体化趋势较强,容易产生割据局面。从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,削弱地方的经济、文化认同感,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面。从而使行省官员失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,加强了中央集权,A项正确;发展经济不是其主要目的,排除B项;材料没有提到对边疆地区的管理,排除C项;促进区域平衡发展不是主要意图,排除D项。故选A项。

答案第1页,共2页

同课章节目录