第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践教案

文档属性

| 名称 | 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 14:59:35 | ||

图片预览

文档简介

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

【课程标准】

了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界意义。

【教学目标】

通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动,了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义;

理解两次世界大战之间亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响 。

【学习重难点】

重点:列宁领导的十月革命爆发的原因、过程及十月革命的世界意义。

难点:理解十月革命的世界意义及苏联社会主义建设中的经验与教训。

【教学过程】

列宁主义的形成

列宁主义形成的背景

材料一:19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。……俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,英国的1/5,法国的1/4。俄国在经济和政治生活中存在严重的封建农奴制残余,农村保留有贵族地主大土地所有制和封建剥削形式。……1901年,西欧资本家向俄国工业和银行投资约10亿卢布,控制了俄国工业中最重要的部门。

俄国资本主义经济发展但是是落后的帝国主义国家

材料二:在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以恫吓、束缚和监视。……世纪之交的俄国农民的生活是十分贫苦的。1861年获得解放以后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前恶化了;俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微(1910年俄国工人的工资相当于美国工人工资的1/3)

俄国社会矛盾日益尖锐

材料三:1898年3月来自彼得堡、莫斯科、基辅等地的"斗争协会"和俄国西部地区工人组织的九名代表,在俄国白俄罗斯的明斯克秘密举行了俄国社会民主工党第一次代表大会

1898年,俄国社会民主工党成立

材料四:1900年由俄国社会民主工党的人士在德国所创办的一份政治性的报纸,俄国社会民主工党中央机关报,第一份全俄马克思主义报纸——《火星报》创办

列宁创办《火星报》宣传马克思主义

小结:背景

1.经济基础:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济发展

2.政治基础:19世纪末20世纪初,俄国社会矛盾日益尖锐。

3.组织基础:1898年俄国社会民主工党成立

4.思想基础:1900年列宁创办《火星报》宣传马克思主义

2.列宁主义的主要内容

(1) 帝国主义是资本主义发展的最高阶段。

(2)俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”。

(3)“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”。

(4)工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。3. 标志:1903年俄国社会民主工党举行第二次代表大会,布尔什维克 党建立,标志着列宁主义的诞生。

4.内容:

评价:

(1)列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。

(2)创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

十月革命的胜利

沙皇俄国本来就是帝国主义列强中经济落后的国家,参加“一战”使得沙俄经济入困境。……由于军需供应不足,装备落后,军事指挥的失误,再加上士兵情绪低落,俄国战事不断失利,到1917年3月,俄国约150万人死于战争,四百多万人伤残。

“假如没有战争,俄国也许几年甚至几十年内不会发生反对资本家的革命。”

——列宁

1.背景

(1).俄国资本主义经济发展,但是帝国主义链条上最薄弱环节

(2).政治基础:俄国社会矛盾日益尖锐。

(3).一战进一步催化矛盾

2.过程

(1).二月革命:1917年2月革命胜利后工兵代表苏维埃将政权交给资产阶级临时政府,但资产阶级革命临时政府继续进行帝国主义战争,并镇压人民的反抗。

(2).四月提纲:1917年4月列宁提出了从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的战略

(3).十月革命:1917年11月7日,,彼得格勒占领临时政府所在地冬宫。

(4).国家诞生::全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立。

名称 二月革命 十月革命

领导者 自发斗争 布尔什维克

目标 “面包、停止战争” 建立社会主义

指导纲领 没有 《四月提纲》

性质 资产阶级民主革命 无产阶级革命

革命任务 推翻沙皇统治 推翻临时政府

结果 建立了资产阶级临时政府,并继续参战 建立社会主义制度的国家,退出一战

3.意义

第一个社会主义国家的建立——苏联工业化实现的政治前提

1917年革命事件产生的实际后果,却远比1789年更为深远……(它们)都建立于众人共享的价值观念及希望,也就是启蒙时代和革命时代的意义。

——(英)霍布斯鲍姆:《极端的年代》

改变了人们的价值观念,打破资本主义一统天下局面——引起了国际格局的变化

“如果中国人民希望自由的话……中国人民在争取民族自由的斗争中的唯一的伙伴和兄弟就是苏俄工农红军”

——孙中山(1919年7月25日讲话)

打击了帝国主义的统治,鼓舞了国际无产阶级和殖民地和半殖民地人民的解放斗争

苏联建设社会主义的实践

战时共产主义政策

战时共产主义政策的目的

面对残酷的战争环境,苏维埃政府提出“一切为了前线,一切为了战胜敌人”,在非常时期采取了一系列非常措施。

目的:集中全国的物力、财力战胜敌人

2.内容:余粮收集制;所有企业国有化并统一管理;取消自由贸易:国家统一分配,实行普遍劳动义务制。

特点: 兼有战时和共产主义;--经济结构单一求纯,否定商品市场和货币关系

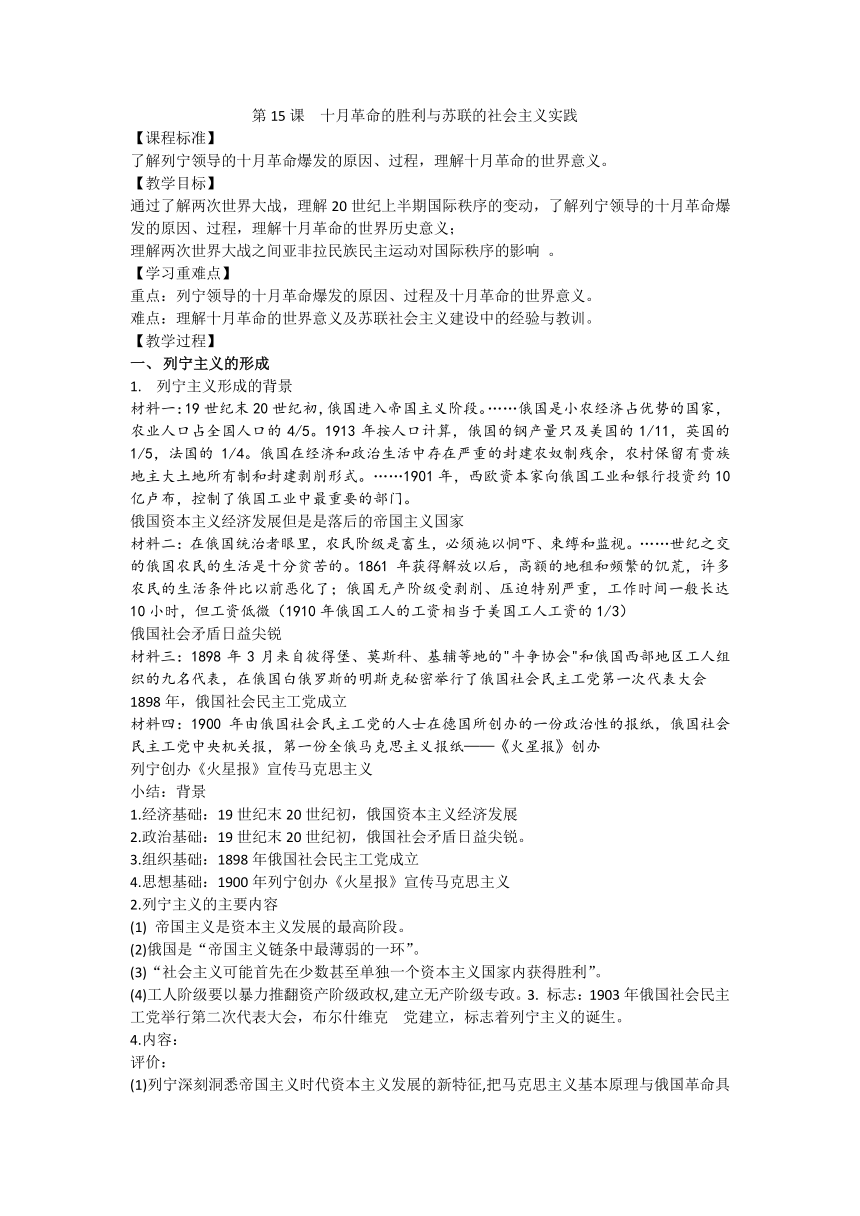

3.评价

材料一 1919——1920年,苏俄人民在布尔什维克党的领导下,粉碎了国内外反动势力发动三次大规模武装干涉,取得了国内战争的胜利。

材料二1920年,苏俄农民中流传这样的说法“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”

材料三 列宁说:“我们原来打算直接用无产阶级的国家法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。”

评价:粉碎了国内外敌对势力大规模的武装干涉,取得了国内战争的胜利违背经济规律,损害了农民的利益,作为向社会主义过渡的途径是错误的

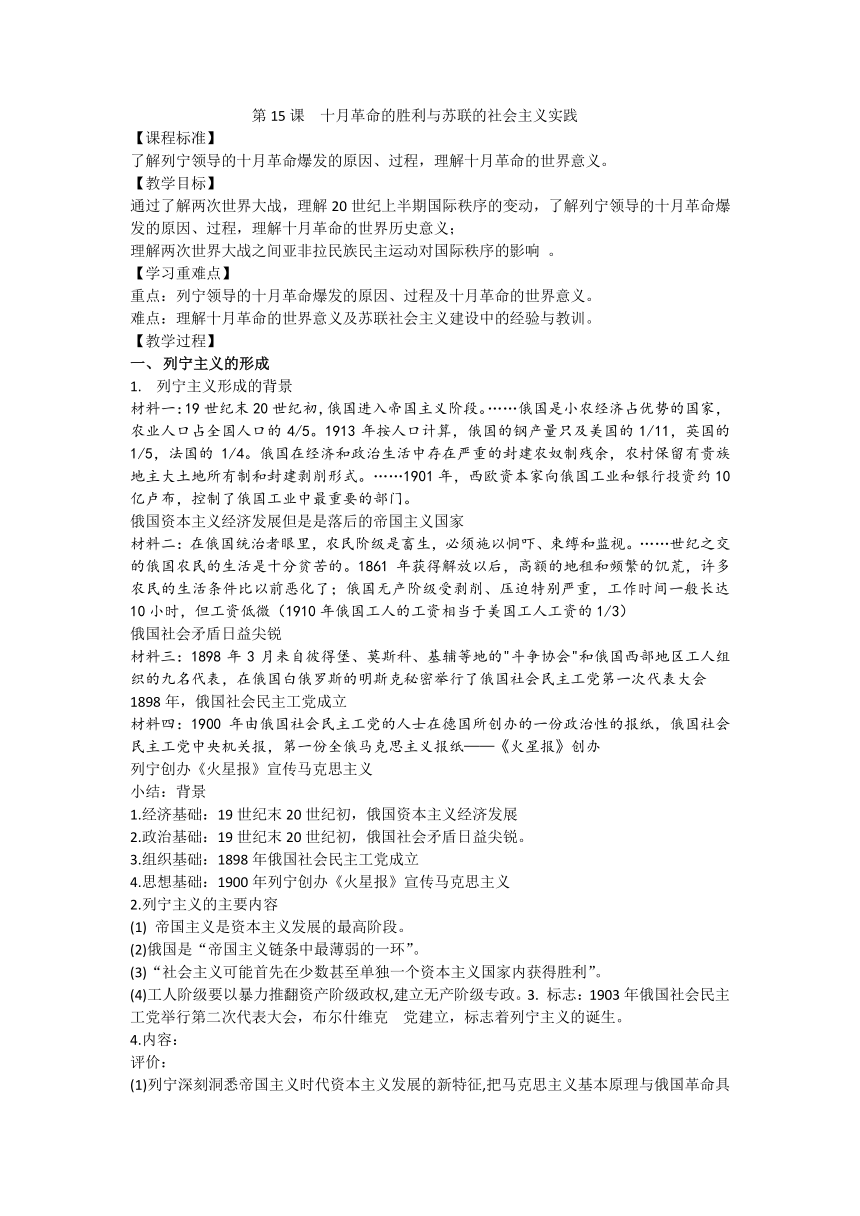

(二)新经济政策

1.背景:四年世界大战和三年国内战争的破坏;自然灾害;战时共产主义政策的失误;苏俄国民经济濒临崩溃;工人、农民不满;苏维埃政权面临严重的经济和政治危机

2.内容:重心是调整国家与农民的关系,允许私营企业有一定程度的发展

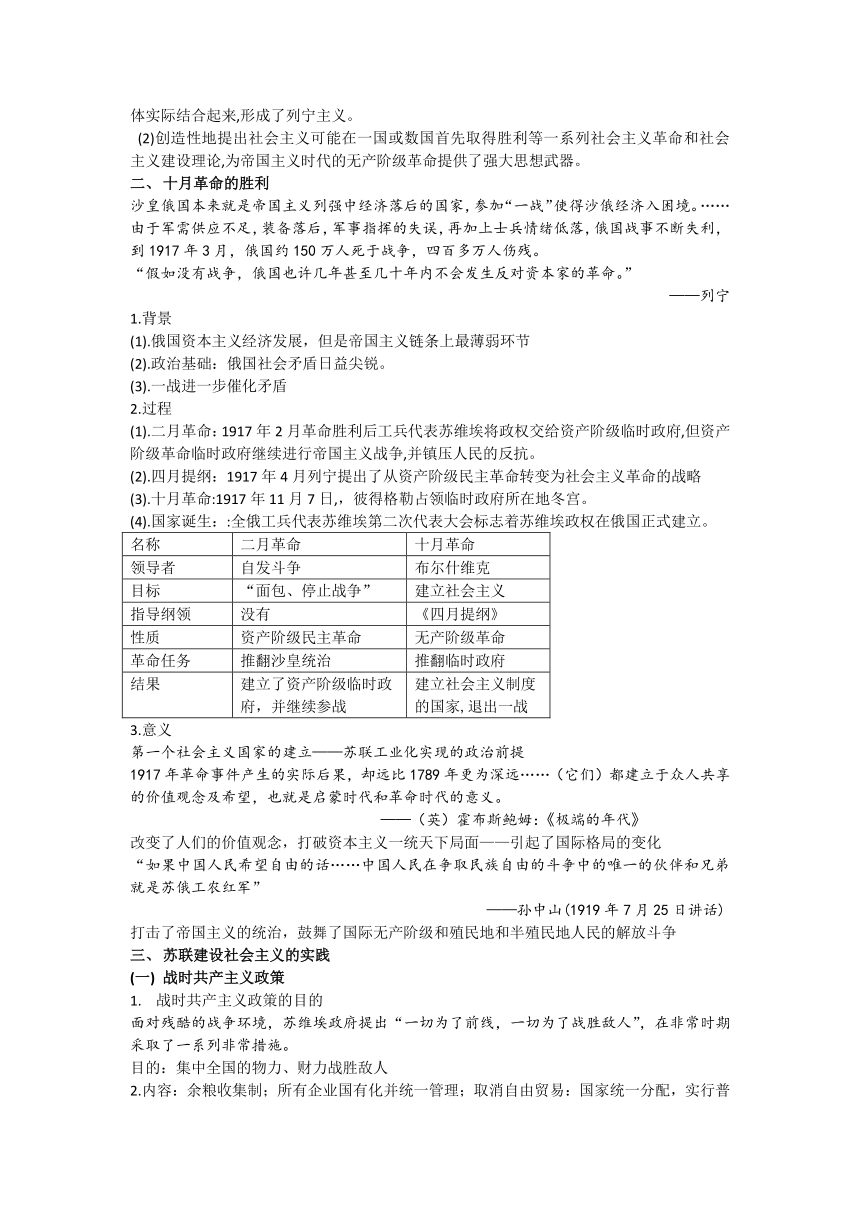

3.评价: (1))新经济政策稳定和恢复了国民经济巩固了苏维埃政权。

1921年粮食税的征收额

(2)提高了农民的生产积极性,

1925年俄国的粮食和工业生产

(3)促进了经济的恢复与发展

(三)斯大林模式

1.斯大林模式背景:1925年,苏俄国民经济基本恢复

“1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》

1925年,苏俄基本完成经济恢复后,苏联在经济上面临着何种任务?应该如何做?

开创了一种全新的计划经济体制——斯大林模式

斯大林模式内容

含义:是指苏联在20世纪二三十年代建设社会主义过程中,按照斯大林的规划所确立起来的高度集中的经济、政治体制及其运行机制。斯大林体制是俄国及苏联在特定的历史条件下的一种社会主义模式。

(1)农业集体化

材料1:”目前集体农庄运动中具有决定意义的新现象,就是农民已经不象以前那样一批一批地加入,而是整村、整乡、甚至整个专区地加入。

——斯大林《大转变的一年》(1929年11月)

材料一表明苏联中央在农业集体化决策上有什么变化?可能带有什么问题?

苏联改变农业政策,加快集体化进程;存在压力,有农民的非自愿行为;

材料2:据统计,在苏联农村中,从1929年7月到1930年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%,羊减少了26%。

1932年底,加入集体农庄的农户占总农户数的62%;

1937年底,参加集体农庄的农户超过90%,集体农庄和国营农场的播种面积几乎占全国播种总面积的100%

为什么会出现材料二中的现象,会产生什么严重后果?

有强迫农民加入集体农庄的行为,引起农民的不满与抵制;

严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业长久发展;

(2)工业化

经过两个“五年计划”,到1937 年,苏联宣布基本实现了“工业化”目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位。

(3)实行单一的公有制,高度集中的计划经济

特点高度集中的政治经济体制。

项 目 内 容

农业政策 农业集体化

工业政策 优先发展重工业,由农业、轻工业为重工业发展提供资金

经济体制 实行单一的公有制,高度集中的计划经济

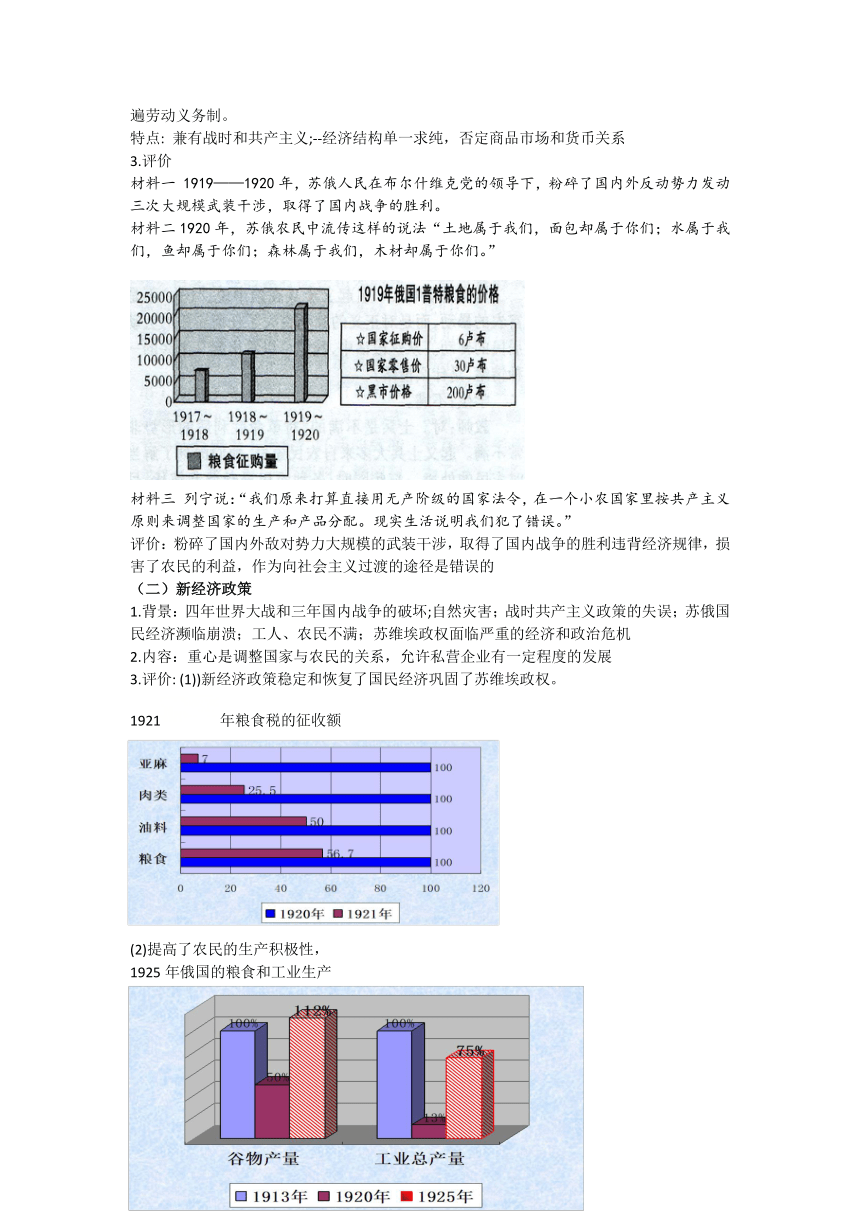

3.斯大林模式评价

苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。

苏联“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。

开辟了计划经济体制和新型工业化模式

苏联工业产值增长示意图

快速发展的重工业为建立强大的国防,为即将到来的卫国战争打下了坚实的基础

苏联虽然号称:“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。经过七十多年的建设,1985年苏联人均GNP为3396美元,不仅落后于西方发达国家,而且还落后于亚洲、拉丁美洲一些国家。苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,但由于苏联实行控制消费、高积累的政策,苏联人的生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺,供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险……

材料二:实现农业集体化以后,苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,抑制农民消费……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3。

——教材P96《历史纵横》

斯大林模式的主要弊端表现在:

①片面发展重工业,导致农业和轻工业落后

②向农民索取太多 ,压抑了他们的生产积极性

③长期的计划指令,压制了地方和企业的积极性

④计划经济体制的僵化成为以后苏联解体的重要原因之一

【课程标准】

了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界意义。

【教学目标】

通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动,了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义;

理解两次世界大战之间亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响 。

【学习重难点】

重点:列宁领导的十月革命爆发的原因、过程及十月革命的世界意义。

难点:理解十月革命的世界意义及苏联社会主义建设中的经验与教训。

【教学过程】

列宁主义的形成

列宁主义形成的背景

材料一:19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。……俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,英国的1/5,法国的1/4。俄国在经济和政治生活中存在严重的封建农奴制残余,农村保留有贵族地主大土地所有制和封建剥削形式。……1901年,西欧资本家向俄国工业和银行投资约10亿卢布,控制了俄国工业中最重要的部门。

俄国资本主义经济发展但是是落后的帝国主义国家

材料二:在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以恫吓、束缚和监视。……世纪之交的俄国农民的生活是十分贫苦的。1861年获得解放以后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前恶化了;俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微(1910年俄国工人的工资相当于美国工人工资的1/3)

俄国社会矛盾日益尖锐

材料三:1898年3月来自彼得堡、莫斯科、基辅等地的"斗争协会"和俄国西部地区工人组织的九名代表,在俄国白俄罗斯的明斯克秘密举行了俄国社会民主工党第一次代表大会

1898年,俄国社会民主工党成立

材料四:1900年由俄国社会民主工党的人士在德国所创办的一份政治性的报纸,俄国社会民主工党中央机关报,第一份全俄马克思主义报纸——《火星报》创办

列宁创办《火星报》宣传马克思主义

小结:背景

1.经济基础:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济发展

2.政治基础:19世纪末20世纪初,俄国社会矛盾日益尖锐。

3.组织基础:1898年俄国社会民主工党成立

4.思想基础:1900年列宁创办《火星报》宣传马克思主义

2.列宁主义的主要内容

(1) 帝国主义是资本主义发展的最高阶段。

(2)俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”。

(3)“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”。

(4)工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。3. 标志:1903年俄国社会民主工党举行第二次代表大会,布尔什维克 党建立,标志着列宁主义的诞生。

4.内容:

评价:

(1)列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。

(2)创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

十月革命的胜利

沙皇俄国本来就是帝国主义列强中经济落后的国家,参加“一战”使得沙俄经济入困境。……由于军需供应不足,装备落后,军事指挥的失误,再加上士兵情绪低落,俄国战事不断失利,到1917年3月,俄国约150万人死于战争,四百多万人伤残。

“假如没有战争,俄国也许几年甚至几十年内不会发生反对资本家的革命。”

——列宁

1.背景

(1).俄国资本主义经济发展,但是帝国主义链条上最薄弱环节

(2).政治基础:俄国社会矛盾日益尖锐。

(3).一战进一步催化矛盾

2.过程

(1).二月革命:1917年2月革命胜利后工兵代表苏维埃将政权交给资产阶级临时政府,但资产阶级革命临时政府继续进行帝国主义战争,并镇压人民的反抗。

(2).四月提纲:1917年4月列宁提出了从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的战略

(3).十月革命:1917年11月7日,,彼得格勒占领临时政府所在地冬宫。

(4).国家诞生::全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立。

名称 二月革命 十月革命

领导者 自发斗争 布尔什维克

目标 “面包、停止战争” 建立社会主义

指导纲领 没有 《四月提纲》

性质 资产阶级民主革命 无产阶级革命

革命任务 推翻沙皇统治 推翻临时政府

结果 建立了资产阶级临时政府,并继续参战 建立社会主义制度的国家,退出一战

3.意义

第一个社会主义国家的建立——苏联工业化实现的政治前提

1917年革命事件产生的实际后果,却远比1789年更为深远……(它们)都建立于众人共享的价值观念及希望,也就是启蒙时代和革命时代的意义。

——(英)霍布斯鲍姆:《极端的年代》

改变了人们的价值观念,打破资本主义一统天下局面——引起了国际格局的变化

“如果中国人民希望自由的话……中国人民在争取民族自由的斗争中的唯一的伙伴和兄弟就是苏俄工农红军”

——孙中山(1919年7月25日讲话)

打击了帝国主义的统治,鼓舞了国际无产阶级和殖民地和半殖民地人民的解放斗争

苏联建设社会主义的实践

战时共产主义政策

战时共产主义政策的目的

面对残酷的战争环境,苏维埃政府提出“一切为了前线,一切为了战胜敌人”,在非常时期采取了一系列非常措施。

目的:集中全国的物力、财力战胜敌人

2.内容:余粮收集制;所有企业国有化并统一管理;取消自由贸易:国家统一分配,实行普遍劳动义务制。

特点: 兼有战时和共产主义;--经济结构单一求纯,否定商品市场和货币关系

3.评价

材料一 1919——1920年,苏俄人民在布尔什维克党的领导下,粉碎了国内外反动势力发动三次大规模武装干涉,取得了国内战争的胜利。

材料二1920年,苏俄农民中流传这样的说法“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”

材料三 列宁说:“我们原来打算直接用无产阶级的国家法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。”

评价:粉碎了国内外敌对势力大规模的武装干涉,取得了国内战争的胜利违背经济规律,损害了农民的利益,作为向社会主义过渡的途径是错误的

(二)新经济政策

1.背景:四年世界大战和三年国内战争的破坏;自然灾害;战时共产主义政策的失误;苏俄国民经济濒临崩溃;工人、农民不满;苏维埃政权面临严重的经济和政治危机

2.内容:重心是调整国家与农民的关系,允许私营企业有一定程度的发展

3.评价: (1))新经济政策稳定和恢复了国民经济巩固了苏维埃政权。

1921年粮食税的征收额

(2)提高了农民的生产积极性,

1925年俄国的粮食和工业生产

(3)促进了经济的恢复与发展

(三)斯大林模式

1.斯大林模式背景:1925年,苏俄国民经济基本恢复

“1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》

1925年,苏俄基本完成经济恢复后,苏联在经济上面临着何种任务?应该如何做?

开创了一种全新的计划经济体制——斯大林模式

斯大林模式内容

含义:是指苏联在20世纪二三十年代建设社会主义过程中,按照斯大林的规划所确立起来的高度集中的经济、政治体制及其运行机制。斯大林体制是俄国及苏联在特定的历史条件下的一种社会主义模式。

(1)农业集体化

材料1:”目前集体农庄运动中具有决定意义的新现象,就是农民已经不象以前那样一批一批地加入,而是整村、整乡、甚至整个专区地加入。

——斯大林《大转变的一年》(1929年11月)

材料一表明苏联中央在农业集体化决策上有什么变化?可能带有什么问题?

苏联改变农业政策,加快集体化进程;存在压力,有农民的非自愿行为;

材料2:据统计,在苏联农村中,从1929年7月到1930年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%,羊减少了26%。

1932年底,加入集体农庄的农户占总农户数的62%;

1937年底,参加集体农庄的农户超过90%,集体农庄和国营农场的播种面积几乎占全国播种总面积的100%

为什么会出现材料二中的现象,会产生什么严重后果?

有强迫农民加入集体农庄的行为,引起农民的不满与抵制;

严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业长久发展;

(2)工业化

经过两个“五年计划”,到1937 年,苏联宣布基本实现了“工业化”目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位。

(3)实行单一的公有制,高度集中的计划经济

特点高度集中的政治经济体制。

项 目 内 容

农业政策 农业集体化

工业政策 优先发展重工业,由农业、轻工业为重工业发展提供资金

经济体制 实行单一的公有制,高度集中的计划经济

3.斯大林模式评价

苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。

苏联“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。

开辟了计划经济体制和新型工业化模式

苏联工业产值增长示意图

快速发展的重工业为建立强大的国防,为即将到来的卫国战争打下了坚实的基础

苏联虽然号称:“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。经过七十多年的建设,1985年苏联人均GNP为3396美元,不仅落后于西方发达国家,而且还落后于亚洲、拉丁美洲一些国家。苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,但由于苏联实行控制消费、高积累的政策,苏联人的生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺,供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险……

材料二:实现农业集体化以后,苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,抑制农民消费……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3。

——教材P96《历史纵横》

斯大林模式的主要弊端表现在:

①片面发展重工业,导致农业和轻工业落后

②向农民索取太多 ,压抑了他们的生产积极性

③长期的计划指令,压制了地方和企业的积极性

④计划经济体制的僵化成为以后苏联解体的重要原因之一

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体