江西省抚州市乐安县2023-2024学年高一上学期期中检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省抚州市乐安县2023-2024学年高一上学期期中检测历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 94.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

乐安县2023-2024学年高一上学期期中检测

历史

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清晰。

3.请按照题序在各题的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效;在草稿纸、试题卷上的答题无效。

4.保持答题卡卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一. 选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.在长江上游距今4500年前的宝墩遗址,考古人员已经发现了高等级建筑群和基本合围的夯筑城墙。长江中游有数十座之多,其中石家河城址面积达120平方千米,如果加上区域内和周边的城址、聚落,总面积超过200平方千米。长江下游的良渚古城由宫殿区、内城、外城组成,其外围水利系统由11道坝体、山体和溢洪道组成,是世界最早的堤坝系统之一。由此可以论证( )

A.中华早期文明的萌发 B.聚族而居的生活状态

C.农耕经济的发展程度 D.阶级分化的发展状况

2.夏朝与尧舜禹时期比较,本质的不同点是

A.使用奴隶

B.财产私有

C.王位世袭

D.贫富分化

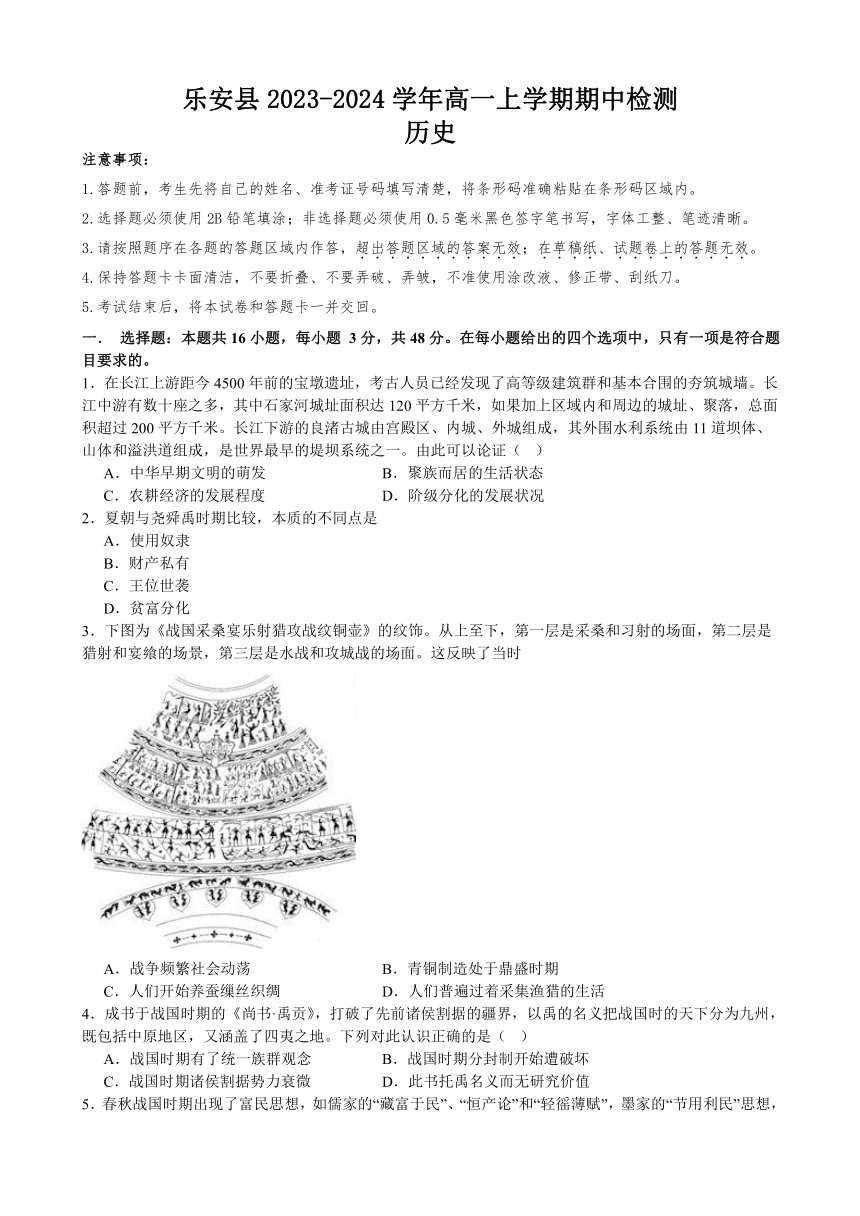

3.下图为《战国采桑宴乐射猎攻战纹铜壶》的纹饰。从上至下,第一层是采桑和习射的场面,第二层是猎射和宴飨的场景,第三层是水战和攻城战的场面。这反映了当时

A.战争频繁社会动荡 B.青铜制造处于鼎盛时期

C.人们开始养蚕缫丝织绸 D.人们普遍过着采集渔猎的生活

4.成书于战国时期的《尚书·禹贡》,打破了先前诸侯割据的疆界,以禹的名义把战国时的天下分为九州,既包括中原地区,又涵盖了四夷之地。下列对此认识正确的是( )

A.战国时期有了统一族群观念 B.战国时期分封制开始遭破坏

C.战国时期诸侯割据势力衰微 D.此书托禹名义而无研究价值

5.春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明( )

A.儒家思想成为社会主流思想 B.保护私有财产理念的产生

C.社会阶级矛盾得到有效缓和 D.生产关系领域发生了变革

6.公元前6世纪,在世界文化发展中都出现千古垂名的杰出人物。以下人物中属于这一范围的是:

①孔子

②孟子

③穆罕默德

④悉达多

A.①②

B.②④

C.②③

D.①④

7.孔子和苏格拉底是公元前5世纪的东西方思想巨人,两者思想的不同之处是

A.重视道德的意义 B.肯定人的价值

C.强调知识的作用 D.推崇君主权威

8.有学者说:“古来帝王,真正懂得国家政体并善以此治国、王而不藩者,不过秦皇、汉武、宋太祖、清圣祖 (康熙 ) 四人而已。”其中的“国家政体”指: ( )

A.王位世袭制 B.中央集权制 C.文官体制 D.监察体制

9.在我国古代,秦朝设丞相,明朝废除丞相。下列对这种现象的分析,正确的是:

A.都因为相权威胁皇权 B.都是君主专制统治的需要

C.都是社会进步的体现 D.都体现了权力互相制衡的原则

10.中国古代第一次大规模与中亚、西亚文明进行交流发生于两汉时期,促进这次文明交流的主要媒介是( )

A.丝绸 B.陶瓷 C.造纸 D.医药书

11.谶是隐语和预言,纬是用诡秘的语言对经书的解释。王莽、刘秀争夺国家政权都用了谶纬。刘秀建立东汉政权后,“宣布图谶于天下”。章帝主持召廷白虎观会议,用谶纬解经,谶纬之学遂占统治地位。这反映了

A.汉时封建迷信活动盛 B.政治统治借助于神秘力量

C.谶纬之学己占据主流地位 D.东汉时君主专制开始衰落

12.据《晋书·王敦传》记载:东晋谚称“王与(司)马,共天下”。这反映了( )

A.东晋统治者尊重大司马的治国意见

B.东晋时期士族门阀势力强大

C.东晋时期地方分裂割据势力的强大

D.两晋时期的政治民主化倾向

13.《齐民要术》中记载:“到魏晋南北朝时期,北方胡人在烹饪牛羊肉时加入了米和面;在汉代之前汉民族的饮食中很少有乳制品,此时饮酪也慢慢在汉族中普及开来。”此现象说明( )

A.汉族饮食更受游牧民族喜爱 B.南北方经济文化交流频繁

C.胡人颠覆了汉族的饮食习惯 D.民族交融丰富了饮食文化

14.隋朝运河“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,乘船不绝”。这表明运河的直接作用是

A.有利于边疆经济开发 B.巩固了隋朝统治

C.加强对地方管理 D.促进南北经济交流

15.历代中央政府重视对边疆地区的管辖。下列属于中央政府加强对新疆地区实行有效管辖的是( )

①西汉政府设置西域都护 ②唐朝设置安西、北庭都护府

③元朝设宣政院 ④清朝设伊犁将军

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

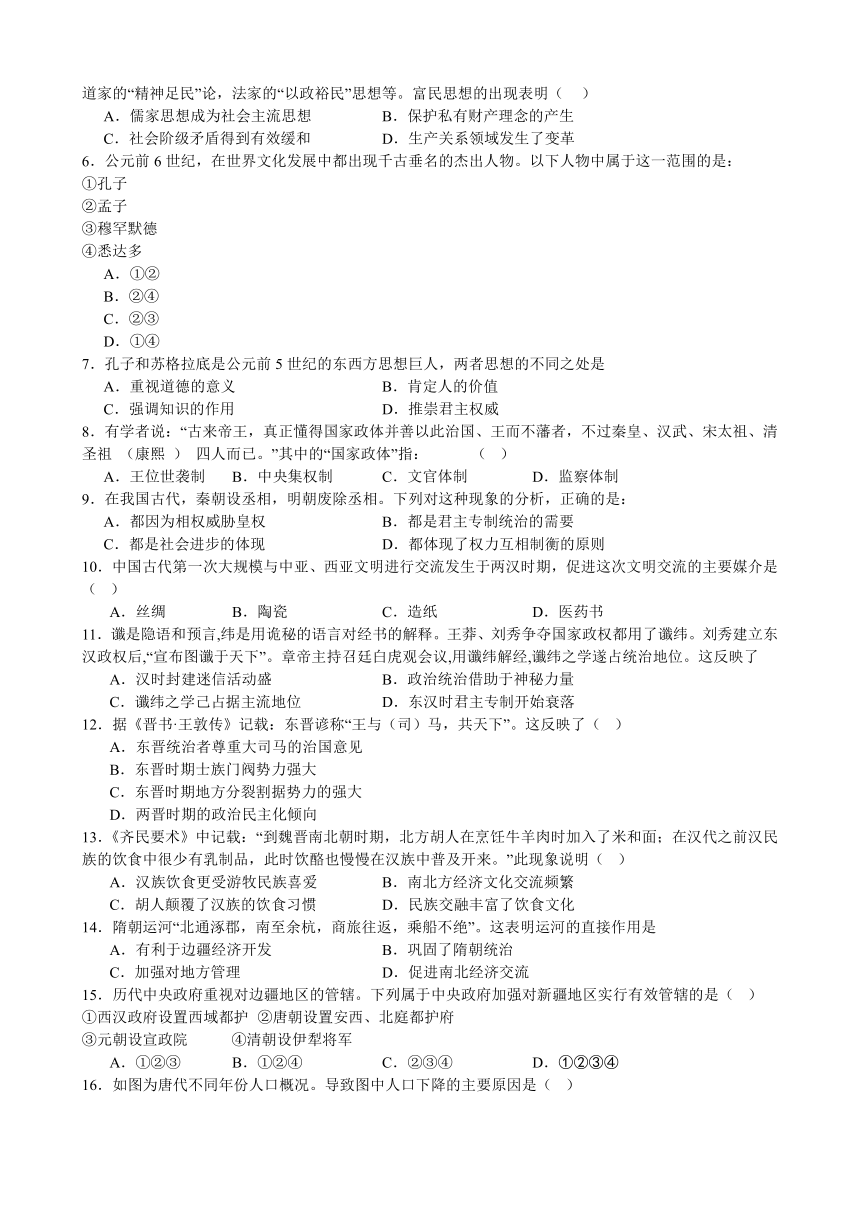

16.如图为唐代不同年份人口概况。导致图中人口下降的主要原因是( )

A.自然灾害频发 B.边疆危机严重

C.社会动荡不安 D.豪强地主兴起

二、非选择题:共 52 分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国中期,秦国虽拥有广大的土地,但要发展农业生产却缺乏足够的农业劳动力。商鞅从秦国实际情况出发,采取了使三晋之民的“徕民”政策。为实现这一政策,商鞅对迁入秦国的农民不仅赐予田地和住宅,并免去他们三代的徭役,不需要他们当兵打仗,只要他们专心致志地从事农业生产。当时的秦国家庭还保持着几代同居的习俗,商鞅规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”。这就适应了当时生产力发展的状况和要求,以及以个体劳动者为基础的小农经济发展的需要。这一措施通过加强劳动者在各自生产领域中的主动性,提高了劳动力的利用率。

——摘编自叶行昆《论商鞅变法与制度创新》

材料二 阡陌原本是以井为单位的封给贵族领主们的封疆。这些贵族领主们把封地死守起来,使之成为谁也无权过问的独立王国。他们的封地是世袭领地,既不出卖也无人敢购买。“开阡陌”就是打开了领主们的封疆,使得一些新兴地主阶级可购买到土地或通过军功爵得到土地,这就发展了地主阶级经济。“平赋税”剥夺了贵族领主们不课不纳的特权,让他们也担负国家的赋税。而国家把从贵族领主那里收到的土地,赏赐给有功将士,使有功将士奋勇作战,努力生产,从而形成了一个良性循环。

——摘编自宋青林等《商鞅变法的前提条件及深远影响》

(1)根据材料一、二,指出商鞅变法采取的措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析商鞅变法的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 魏晋南北朝时期,中原地区由于战乱频繁,经济发展相对缓慢,但江南、辽西和河西凉州地区,经济却有很大发展,其中江南尤其突出。江南气候温暖湿润,土壤肥沃,农作物可以一年两熟或三熟,基础条件很优越。孙吴出于立国、争霸的需要,大力推进军屯、民屯,兴修水利,使江南经济得到开发。西晋“永嘉之乱”后,中原人民多次大规模地迁移至江南,给江南带来了充足的劳动力和先进的技术,加上东晋、南朝相对安定的政治环境,使这里的经济得到迅速发展。

—摘编自朱绍侯主编《中国古代史教程》(上)

材料二 少数民族在中原地区建立割据政权后,使用“以汉制汉、以夷制夷”之策略进行统治。“以汉制汉”之方:一是仿侨置州郡县之制。 西晋亡,东晋建立后,为安抚中原南迁之世家大族,曾有“侨置州郡县”之制。建立前燕的慕容廆在辽东崛起,正值西晋八王之乱,有许多中原士大夫世家豪族率乡里、部曲、佃客投奔慕容廆,他承认来归汉人原来的地望,在辽东另设相同地名以安置他们,这与“侨置州郡县”的方法相类似,使来归者有宾至如归之感。二是重用汉族文人,提倡儒学等。“胡化”主要指本身虽为汉族,但接受胡族文化。如北魏时的高欢,已彻底鲜卑化,其后人所建的北齐,也为鲜卑化王朝。

—摘编自吴楚克、王浩《魏晋南北朝:中华民族共同体意识形成的历史关键期》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的表现。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 自魏晋以来,平时不设宰相,而尚书、中书和门下,迭起而操宰相之权。隋改中书为内史。唐初复旧,以三省长官为宰相。中书取旨,门下封驳,尚书承而行之。其后多不除人,但就他官加一个同平章事,或同中书门下三品的名目。而中书门下之事,实亦合议于政事堂,并非真截然分立的。尚书,历代都分曹治事。至隋才设六部,以总诸曹。自唐以后,都沿其制。

——摘编自钱穆《中国通史》

材料二 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的作用,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐三省六部制的特点及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋在制约机制中采取的官制改革并分析其作用。

20.阅读材料,回答问题。

材料中国之所以具有如此强大的生命力、凝聚力,原因很多,其根本的原因,是中国由多民族形成统一的国家,华夏(汉族)起了主干作用,其他各民族也做了不可磨灭的贡献……我国各民族的特长的荟萃,形成了光辉灿烂的中国文化。对于中国文化的缔造,我国各民族都是做出了自己的贡献的。中国各民族特点与特长的发展,与中华民族的共同性的发展,存在着相辅相成、相互促进、共同发展的关系。某个或某些民族的特长,元旦为全国各民族或许多民族所接受,就变成为共同的特长,亦即中华民族的共同性了…..世界上没有任何一个国家像中国这样古老而又从未隔断其文化传统;也没有一个国家像中国这样在统一帝国分裂以后经过一段南北王朝对峙与诸王、诸汗分庭抗礼以后重新走向更高度的统一。如此反复两三次,终于确立为不可分割的统一多民族国家。这种独特的历史,要从中国有众多民族内在联系不断发展当中才能得到科学的解释。

——费孝通《中华民族多元一体格局》

根据材料结合所学知识,围绕中华民族“多元一体”格局的特点自拟论题,结合中国古代史知识予以论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

答案

1.A

据材料“高等级建筑群和基本合围的夯筑城墙”“区域内和周边的城址、聚落”“宫殿区、内城、外城组成”等可知,在距今4500年前,长江流域出现城市、聚落宫殿等早期文明的特征,A项正确;材料强调的是以城市、聚落宫殿为代表的早期文明,并不是在论证聚族而居的生活状态,也不能看出农耕经济的发展程度,排除BC项;仅从材料,无法得出阶级分化的状况,排除D项。故选A项。

2.C

结合所学知识可知,尧舜禹时期主要以禅让制为主,但是夏朝由于生产力的发展和私有制的产生,王位世袭制最终取代了禅让制,因此这是本质上的不同,C选项符合题意;尧舜禹时期也使用奴隶,主要来源是部落战争中的战俘,A选项排除;财产私有和贫富分化是王位世袭制取代禅让制的原因,非本质区别,BD选项排除。

3.A

由题干中“第三层是水战和攻城战的场面”“《战国采桑宴乐射猎攻战纹铜壶》”等信息,联系春秋战国时期的时代背景,可知A项正确;西周时期是青铜制造的鼎盛时期,故B项错误;在新时期时代,就已经出现丝织技术,且题干中没有体现养蚕缫丝织绸的信息,故C项错误;春秋战国时期,小农经济已经出现,D项表述不符合史实,故排除。

4.A

依据材料“《尚书·禹贡》,打破了先前诸侯割据的疆界,以禹的名义把战国时的天下分为九州,既包括中原地区,又涵盖了四夷之地”,可以看出在战国时期,已经存在统一族群的观念,A项正确;西周后期,分封制就已经遭到破坏,排除B项;材料反映的是战国时期统一族群的观念,并不能得出诸侯割据势力状况,排除C项;该书仍有一定的研究价值,排除D项。故选A项。

5.D

据材料“春秋战国时期出现了富民思想”并结合所学可知,春秋战国时期生产力发展,土地私有制确立,生产关系领域发生了变革,奴隶社会向封建社会过渡,D项正确;据材料“春秋战国时期出现了富民思想”并结合所学可知,春秋战国时期诸子百家、百家争鸣,并没有特定的社会意识形态主流,民本思想也不可能上升到社会主流思想这个高度,排除A项;据材料儒家的“藏富于民”“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等属于各学派的主张,不代表统治者注重对私产的保护,排除B项;春秋战国时期,战乱频繁,社会动荡,社会矛盾尖锐而不是缓和,排除C项。故选D项。

6.D

孔子是中国春秋时期思想家、教育家,活跃于公元前6到5世纪,符合题干,①项正确。孟子是中国战国时期思想家,活跃于公元前4到3世纪,不符合题干,②项错误。穆罕默德是伊斯兰教创始人,活跃于公元6到7世纪,不符合题干,③项错误。悉达多是古代印度贵族,是佛教创始人,活跃于公元前6世纪,符合题干,④项正确。综上所述,①④正确,②③错误,故本题正确答案为D。

7.D

本题围绕同一历史时期东西方两位思想巨人思想的对比,考查对所学知识的联系、比较和综合能力。通过分析我们发现,解答此题应首先需要全面、准确的再现两位思想巨人的思想主张,进而归纳其共同点。孔子主张维护周礼,主张“君君、臣臣、父父、子子”,维护君主权威。而苏格拉底出生于雅典,追求的是古希腊的民主政治。他们都重视道德的意义、肯定人的价值、强调知识的作用。由此判断A、B、C三项是二者的相同点,与题意不符。

8.B

结合所学内容可知,中国古代实行的是专制主义中央集权体制,故B项符合题意;王位世袭、文官体制和监察体制都不属于国家政体,排除ACD项。

9.B

丞相制度在中国古代社会的设置和废黜都是为了满足皇权统治的需要,秦始皇时代,皇帝制度刚刚设立,统治地位尚未完全稳固因此需要宰相的辅助以巩固政权的稳定,而到了明代皇帝制度已臻于成熟,为了进一步强化皇权的需要,明代废黜了宰相制度,因此宰相的存废都是封建专制统治的需要,B项符合题意;秦朝设丞相不是因为相权威胁皇权,是丞相帮助皇帝处理全国政事,A不正确;明代废丞相权分六部,体现了封建制度逐渐走向衰落,C不正确;权力的互相制衡是近代民主的原则,与题意不符,D不正确。

10.A

根据所学,中国古代第一次大规模与中亚、西亚文明进行交流发生于两汉时期,主要是通过丝绸之路进行郊游,因此促进这次文明交流的主要媒介是丝绸,A项正确;BCD项不是主要媒介,排除BCD项。故选A项。

11.B

根据材料“……王莽、刘秀争夺国家政权都用了谶纬……章帝主持召廷白虎观会议,用谶纬解经,谶纬之学遂占统治地位”,可得出,谶纬有助于统治,反映了汉代政治统治借助于神秘力量,故B项正确;封建迷信活动与材料关系不大,迷信活动盛行是因为统治者创造迷信之源,从而来巩固统治,故A项错误;谶纬之学的存在是为了巩固政治统治,且根据材料只能说汉章帝时谶纬之学占统治地位,不能说整个汉代都占统治地位,故C项错误;中国古代君主专制不断加强,故D项君主专制开始衰落错误。

12.B

根据所学知识可知,“王与马,共天下”是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,被称为“王与马,共天下”,琅琊王氏进入极盛时期,也就是说作为门阀士族的王氏势力强大,已经威胁到了皇权,B项正确;材料中没有与东晋统治者爱惜人才, 尊重大司马的治国意见有关的论述,排除A项;材料反映的是中央权力架构中,王氏已经威胁到了皇权,不是地方割据势力强大,排除C项;东晋是封建君主专制,不是民主,材料反映的是门阀士族的王氏威胁到了司马氏的皇权,排除D项。故选B项。

13.D

根据材料“到魏晋南北朝时期,北方胡人在烹饪牛羊肉时加入了米和面......此时饮酪也慢慢在汉族中普及开来”及所学知识可得知民族交融丰富了饮食文化,D项正确;材料未体现汉族饮食更受游牧民族喜爱,排除A项;材料未体现南北方经济文化交流频繁,排除B项;材料未体现胡人颠覆了汉族的饮食习惯,排除C项。故选D项。

14.D

材料“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,乘船不绝”体现的是大运河起到沟通南北经济文化交流的作用,D正确;ABC与材料无关,排除。故选D。

15.B

根据所学知识可知,历代中央政府为加强对新疆地区的管辖,先后设立相关机构,如西汉政府设置西域都护;唐朝设置安西、北庭都护府;清朝设伊犁将军。①②④符合题意,B项正确;宣政院负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务,③不符合题意,排除ACD项。故选B项。

16.C

根据所学知识可知,755年,安史之乱爆发,此后社会动荡不安,唐朝由盛转衰,导致了材料中人口的下降,C项正确;自然灾害是客观原因,排除A项;材料与边疆危机无关,排除B项;汉代兴起了豪强地主,排除D项。故选C项。

17.(1)措施:招徕和优待入秦农民;奖励耕织;将大家庭拆分为个体小家庭;废井田,开阡陌;平赋税;奖励军功。

(2)影响:扩大了耕地面积,促进了农业生产的发展;推动了秦国经济的发展;增加了政府收入;打击了旧贵族势力,促进了新兴地主阶级的崛起;壮大了秦国国力;推动了秦国的社会转型。

18.(1)原因:北方战乱频繁,南方相对稳定;南方的自然条件相对优越;北方人口的大量南迁;北方先进耕作技术的南传;统治者的重视;人民的辛勤劳作。

(2)表现:少数民族政权积极推行汉化政策;各民族频繁迁徙,交错杂居;各民族具有一定的华夏文化认同;儒家思想仍作为正统精神纽带;中原汉族吸纳借鉴了少数民族的文化风俗。

19.(1)特点:相权三分,互相制衡;职掌分明,分工合作,提高了行政效率;一定程度上节制了君权。

意义:三省长官同为宰相,共议国事,避免权臣独揽大权,削弱相权,加强皇权;政事堂的设立,减少了决策失误,有助于提高工作效率;是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

(2)中央:枢密院掌军政,三司掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相;枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,枢密院有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。地方:设立平行的四个路级机构,从不同方面对各州进行监控和节制;州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

作用:强化了中央集权,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

20.论题:中华民族多元一体格局存在着一个凝聚的核心。

论述:各民族间政治、经济、文化的联系强化了“华夏一体”局面的形成。春秋战国时期,诸侯争霸兼并战争频繁,客观上促进了以华夏族为核心的民族交融。秦汉大一统局面的开创与巩固,促进了以汉族为主体的中华民族形成。北魏孝文帝的“汉化"改革,顺应了民族交融的趋势,增强了北方少数民族对中原文化的认同。清代改土归流的实行,对西藏等边疆地区的治理,扩大了中原文化对少数民族地区的影响,也促进了边疆地区的民族认同,从而奠定了中华民族多元一体的基本格局。

总之,随着政治、经济、文化的交流,各民族对中华民族的认同感不断增强,进而形成了我国以汉(华夏)族为主体的多元一体格局。

历史

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清晰。

3.请按照题序在各题的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效;在草稿纸、试题卷上的答题无效。

4.保持答题卡卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一. 选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.在长江上游距今4500年前的宝墩遗址,考古人员已经发现了高等级建筑群和基本合围的夯筑城墙。长江中游有数十座之多,其中石家河城址面积达120平方千米,如果加上区域内和周边的城址、聚落,总面积超过200平方千米。长江下游的良渚古城由宫殿区、内城、外城组成,其外围水利系统由11道坝体、山体和溢洪道组成,是世界最早的堤坝系统之一。由此可以论证( )

A.中华早期文明的萌发 B.聚族而居的生活状态

C.农耕经济的发展程度 D.阶级分化的发展状况

2.夏朝与尧舜禹时期比较,本质的不同点是

A.使用奴隶

B.财产私有

C.王位世袭

D.贫富分化

3.下图为《战国采桑宴乐射猎攻战纹铜壶》的纹饰。从上至下,第一层是采桑和习射的场面,第二层是猎射和宴飨的场景,第三层是水战和攻城战的场面。这反映了当时

A.战争频繁社会动荡 B.青铜制造处于鼎盛时期

C.人们开始养蚕缫丝织绸 D.人们普遍过着采集渔猎的生活

4.成书于战国时期的《尚书·禹贡》,打破了先前诸侯割据的疆界,以禹的名义把战国时的天下分为九州,既包括中原地区,又涵盖了四夷之地。下列对此认识正确的是( )

A.战国时期有了统一族群观念 B.战国时期分封制开始遭破坏

C.战国时期诸侯割据势力衰微 D.此书托禹名义而无研究价值

5.春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明( )

A.儒家思想成为社会主流思想 B.保护私有财产理念的产生

C.社会阶级矛盾得到有效缓和 D.生产关系领域发生了变革

6.公元前6世纪,在世界文化发展中都出现千古垂名的杰出人物。以下人物中属于这一范围的是:

①孔子

②孟子

③穆罕默德

④悉达多

A.①②

B.②④

C.②③

D.①④

7.孔子和苏格拉底是公元前5世纪的东西方思想巨人,两者思想的不同之处是

A.重视道德的意义 B.肯定人的价值

C.强调知识的作用 D.推崇君主权威

8.有学者说:“古来帝王,真正懂得国家政体并善以此治国、王而不藩者,不过秦皇、汉武、宋太祖、清圣祖 (康熙 ) 四人而已。”其中的“国家政体”指: ( )

A.王位世袭制 B.中央集权制 C.文官体制 D.监察体制

9.在我国古代,秦朝设丞相,明朝废除丞相。下列对这种现象的分析,正确的是:

A.都因为相权威胁皇权 B.都是君主专制统治的需要

C.都是社会进步的体现 D.都体现了权力互相制衡的原则

10.中国古代第一次大规模与中亚、西亚文明进行交流发生于两汉时期,促进这次文明交流的主要媒介是( )

A.丝绸 B.陶瓷 C.造纸 D.医药书

11.谶是隐语和预言,纬是用诡秘的语言对经书的解释。王莽、刘秀争夺国家政权都用了谶纬。刘秀建立东汉政权后,“宣布图谶于天下”。章帝主持召廷白虎观会议,用谶纬解经,谶纬之学遂占统治地位。这反映了

A.汉时封建迷信活动盛 B.政治统治借助于神秘力量

C.谶纬之学己占据主流地位 D.东汉时君主专制开始衰落

12.据《晋书·王敦传》记载:东晋谚称“王与(司)马,共天下”。这反映了( )

A.东晋统治者尊重大司马的治国意见

B.东晋时期士族门阀势力强大

C.东晋时期地方分裂割据势力的强大

D.两晋时期的政治民主化倾向

13.《齐民要术》中记载:“到魏晋南北朝时期,北方胡人在烹饪牛羊肉时加入了米和面;在汉代之前汉民族的饮食中很少有乳制品,此时饮酪也慢慢在汉族中普及开来。”此现象说明( )

A.汉族饮食更受游牧民族喜爱 B.南北方经济文化交流频繁

C.胡人颠覆了汉族的饮食习惯 D.民族交融丰富了饮食文化

14.隋朝运河“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,乘船不绝”。这表明运河的直接作用是

A.有利于边疆经济开发 B.巩固了隋朝统治

C.加强对地方管理 D.促进南北经济交流

15.历代中央政府重视对边疆地区的管辖。下列属于中央政府加强对新疆地区实行有效管辖的是( )

①西汉政府设置西域都护 ②唐朝设置安西、北庭都护府

③元朝设宣政院 ④清朝设伊犁将军

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

16.如图为唐代不同年份人口概况。导致图中人口下降的主要原因是( )

A.自然灾害频发 B.边疆危机严重

C.社会动荡不安 D.豪强地主兴起

二、非选择题:共 52 分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国中期,秦国虽拥有广大的土地,但要发展农业生产却缺乏足够的农业劳动力。商鞅从秦国实际情况出发,采取了使三晋之民的“徕民”政策。为实现这一政策,商鞅对迁入秦国的农民不仅赐予田地和住宅,并免去他们三代的徭役,不需要他们当兵打仗,只要他们专心致志地从事农业生产。当时的秦国家庭还保持着几代同居的习俗,商鞅规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”。这就适应了当时生产力发展的状况和要求,以及以个体劳动者为基础的小农经济发展的需要。这一措施通过加强劳动者在各自生产领域中的主动性,提高了劳动力的利用率。

——摘编自叶行昆《论商鞅变法与制度创新》

材料二 阡陌原本是以井为单位的封给贵族领主们的封疆。这些贵族领主们把封地死守起来,使之成为谁也无权过问的独立王国。他们的封地是世袭领地,既不出卖也无人敢购买。“开阡陌”就是打开了领主们的封疆,使得一些新兴地主阶级可购买到土地或通过军功爵得到土地,这就发展了地主阶级经济。“平赋税”剥夺了贵族领主们不课不纳的特权,让他们也担负国家的赋税。而国家把从贵族领主那里收到的土地,赏赐给有功将士,使有功将士奋勇作战,努力生产,从而形成了一个良性循环。

——摘编自宋青林等《商鞅变法的前提条件及深远影响》

(1)根据材料一、二,指出商鞅变法采取的措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析商鞅变法的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 魏晋南北朝时期,中原地区由于战乱频繁,经济发展相对缓慢,但江南、辽西和河西凉州地区,经济却有很大发展,其中江南尤其突出。江南气候温暖湿润,土壤肥沃,农作物可以一年两熟或三熟,基础条件很优越。孙吴出于立国、争霸的需要,大力推进军屯、民屯,兴修水利,使江南经济得到开发。西晋“永嘉之乱”后,中原人民多次大规模地迁移至江南,给江南带来了充足的劳动力和先进的技术,加上东晋、南朝相对安定的政治环境,使这里的经济得到迅速发展。

—摘编自朱绍侯主编《中国古代史教程》(上)

材料二 少数民族在中原地区建立割据政权后,使用“以汉制汉、以夷制夷”之策略进行统治。“以汉制汉”之方:一是仿侨置州郡县之制。 西晋亡,东晋建立后,为安抚中原南迁之世家大族,曾有“侨置州郡县”之制。建立前燕的慕容廆在辽东崛起,正值西晋八王之乱,有许多中原士大夫世家豪族率乡里、部曲、佃客投奔慕容廆,他承认来归汉人原来的地望,在辽东另设相同地名以安置他们,这与“侨置州郡县”的方法相类似,使来归者有宾至如归之感。二是重用汉族文人,提倡儒学等。“胡化”主要指本身虽为汉族,但接受胡族文化。如北魏时的高欢,已彻底鲜卑化,其后人所建的北齐,也为鲜卑化王朝。

—摘编自吴楚克、王浩《魏晋南北朝:中华民族共同体意识形成的历史关键期》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的表现。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 自魏晋以来,平时不设宰相,而尚书、中书和门下,迭起而操宰相之权。隋改中书为内史。唐初复旧,以三省长官为宰相。中书取旨,门下封驳,尚书承而行之。其后多不除人,但就他官加一个同平章事,或同中书门下三品的名目。而中书门下之事,实亦合议于政事堂,并非真截然分立的。尚书,历代都分曹治事。至隋才设六部,以总诸曹。自唐以后,都沿其制。

——摘编自钱穆《中国通史》

材料二 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的作用,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐三省六部制的特点及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋在制约机制中采取的官制改革并分析其作用。

20.阅读材料,回答问题。

材料中国之所以具有如此强大的生命力、凝聚力,原因很多,其根本的原因,是中国由多民族形成统一的国家,华夏(汉族)起了主干作用,其他各民族也做了不可磨灭的贡献……我国各民族的特长的荟萃,形成了光辉灿烂的中国文化。对于中国文化的缔造,我国各民族都是做出了自己的贡献的。中国各民族特点与特长的发展,与中华民族的共同性的发展,存在着相辅相成、相互促进、共同发展的关系。某个或某些民族的特长,元旦为全国各民族或许多民族所接受,就变成为共同的特长,亦即中华民族的共同性了…..世界上没有任何一个国家像中国这样古老而又从未隔断其文化传统;也没有一个国家像中国这样在统一帝国分裂以后经过一段南北王朝对峙与诸王、诸汗分庭抗礼以后重新走向更高度的统一。如此反复两三次,终于确立为不可分割的统一多民族国家。这种独特的历史,要从中国有众多民族内在联系不断发展当中才能得到科学的解释。

——费孝通《中华民族多元一体格局》

根据材料结合所学知识,围绕中华民族“多元一体”格局的特点自拟论题,结合中国古代史知识予以论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

答案

1.A

据材料“高等级建筑群和基本合围的夯筑城墙”“区域内和周边的城址、聚落”“宫殿区、内城、外城组成”等可知,在距今4500年前,长江流域出现城市、聚落宫殿等早期文明的特征,A项正确;材料强调的是以城市、聚落宫殿为代表的早期文明,并不是在论证聚族而居的生活状态,也不能看出农耕经济的发展程度,排除BC项;仅从材料,无法得出阶级分化的状况,排除D项。故选A项。

2.C

结合所学知识可知,尧舜禹时期主要以禅让制为主,但是夏朝由于生产力的发展和私有制的产生,王位世袭制最终取代了禅让制,因此这是本质上的不同,C选项符合题意;尧舜禹时期也使用奴隶,主要来源是部落战争中的战俘,A选项排除;财产私有和贫富分化是王位世袭制取代禅让制的原因,非本质区别,BD选项排除。

3.A

由题干中“第三层是水战和攻城战的场面”“《战国采桑宴乐射猎攻战纹铜壶》”等信息,联系春秋战国时期的时代背景,可知A项正确;西周时期是青铜制造的鼎盛时期,故B项错误;在新时期时代,就已经出现丝织技术,且题干中没有体现养蚕缫丝织绸的信息,故C项错误;春秋战国时期,小农经济已经出现,D项表述不符合史实,故排除。

4.A

依据材料“《尚书·禹贡》,打破了先前诸侯割据的疆界,以禹的名义把战国时的天下分为九州,既包括中原地区,又涵盖了四夷之地”,可以看出在战国时期,已经存在统一族群的观念,A项正确;西周后期,分封制就已经遭到破坏,排除B项;材料反映的是战国时期统一族群的观念,并不能得出诸侯割据势力状况,排除C项;该书仍有一定的研究价值,排除D项。故选A项。

5.D

据材料“春秋战国时期出现了富民思想”并结合所学可知,春秋战国时期生产力发展,土地私有制确立,生产关系领域发生了变革,奴隶社会向封建社会过渡,D项正确;据材料“春秋战国时期出现了富民思想”并结合所学可知,春秋战国时期诸子百家、百家争鸣,并没有特定的社会意识形态主流,民本思想也不可能上升到社会主流思想这个高度,排除A项;据材料儒家的“藏富于民”“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等属于各学派的主张,不代表统治者注重对私产的保护,排除B项;春秋战国时期,战乱频繁,社会动荡,社会矛盾尖锐而不是缓和,排除C项。故选D项。

6.D

孔子是中国春秋时期思想家、教育家,活跃于公元前6到5世纪,符合题干,①项正确。孟子是中国战国时期思想家,活跃于公元前4到3世纪,不符合题干,②项错误。穆罕默德是伊斯兰教创始人,活跃于公元6到7世纪,不符合题干,③项错误。悉达多是古代印度贵族,是佛教创始人,活跃于公元前6世纪,符合题干,④项正确。综上所述,①④正确,②③错误,故本题正确答案为D。

7.D

本题围绕同一历史时期东西方两位思想巨人思想的对比,考查对所学知识的联系、比较和综合能力。通过分析我们发现,解答此题应首先需要全面、准确的再现两位思想巨人的思想主张,进而归纳其共同点。孔子主张维护周礼,主张“君君、臣臣、父父、子子”,维护君主权威。而苏格拉底出生于雅典,追求的是古希腊的民主政治。他们都重视道德的意义、肯定人的价值、强调知识的作用。由此判断A、B、C三项是二者的相同点,与题意不符。

8.B

结合所学内容可知,中国古代实行的是专制主义中央集权体制,故B项符合题意;王位世袭、文官体制和监察体制都不属于国家政体,排除ACD项。

9.B

丞相制度在中国古代社会的设置和废黜都是为了满足皇权统治的需要,秦始皇时代,皇帝制度刚刚设立,统治地位尚未完全稳固因此需要宰相的辅助以巩固政权的稳定,而到了明代皇帝制度已臻于成熟,为了进一步强化皇权的需要,明代废黜了宰相制度,因此宰相的存废都是封建专制统治的需要,B项符合题意;秦朝设丞相不是因为相权威胁皇权,是丞相帮助皇帝处理全国政事,A不正确;明代废丞相权分六部,体现了封建制度逐渐走向衰落,C不正确;权力的互相制衡是近代民主的原则,与题意不符,D不正确。

10.A

根据所学,中国古代第一次大规模与中亚、西亚文明进行交流发生于两汉时期,主要是通过丝绸之路进行郊游,因此促进这次文明交流的主要媒介是丝绸,A项正确;BCD项不是主要媒介,排除BCD项。故选A项。

11.B

根据材料“……王莽、刘秀争夺国家政权都用了谶纬……章帝主持召廷白虎观会议,用谶纬解经,谶纬之学遂占统治地位”,可得出,谶纬有助于统治,反映了汉代政治统治借助于神秘力量,故B项正确;封建迷信活动与材料关系不大,迷信活动盛行是因为统治者创造迷信之源,从而来巩固统治,故A项错误;谶纬之学的存在是为了巩固政治统治,且根据材料只能说汉章帝时谶纬之学占统治地位,不能说整个汉代都占统治地位,故C项错误;中国古代君主专制不断加强,故D项君主专制开始衰落错误。

12.B

根据所学知识可知,“王与马,共天下”是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,被称为“王与马,共天下”,琅琊王氏进入极盛时期,也就是说作为门阀士族的王氏势力强大,已经威胁到了皇权,B项正确;材料中没有与东晋统治者爱惜人才, 尊重大司马的治国意见有关的论述,排除A项;材料反映的是中央权力架构中,王氏已经威胁到了皇权,不是地方割据势力强大,排除C项;东晋是封建君主专制,不是民主,材料反映的是门阀士族的王氏威胁到了司马氏的皇权,排除D项。故选B项。

13.D

根据材料“到魏晋南北朝时期,北方胡人在烹饪牛羊肉时加入了米和面......此时饮酪也慢慢在汉族中普及开来”及所学知识可得知民族交融丰富了饮食文化,D项正确;材料未体现汉族饮食更受游牧民族喜爱,排除A项;材料未体现南北方经济文化交流频繁,排除B项;材料未体现胡人颠覆了汉族的饮食习惯,排除C项。故选D项。

14.D

材料“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,乘船不绝”体现的是大运河起到沟通南北经济文化交流的作用,D正确;ABC与材料无关,排除。故选D。

15.B

根据所学知识可知,历代中央政府为加强对新疆地区的管辖,先后设立相关机构,如西汉政府设置西域都护;唐朝设置安西、北庭都护府;清朝设伊犁将军。①②④符合题意,B项正确;宣政院负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务,③不符合题意,排除ACD项。故选B项。

16.C

根据所学知识可知,755年,安史之乱爆发,此后社会动荡不安,唐朝由盛转衰,导致了材料中人口的下降,C项正确;自然灾害是客观原因,排除A项;材料与边疆危机无关,排除B项;汉代兴起了豪强地主,排除D项。故选C项。

17.(1)措施:招徕和优待入秦农民;奖励耕织;将大家庭拆分为个体小家庭;废井田,开阡陌;平赋税;奖励军功。

(2)影响:扩大了耕地面积,促进了农业生产的发展;推动了秦国经济的发展;增加了政府收入;打击了旧贵族势力,促进了新兴地主阶级的崛起;壮大了秦国国力;推动了秦国的社会转型。

18.(1)原因:北方战乱频繁,南方相对稳定;南方的自然条件相对优越;北方人口的大量南迁;北方先进耕作技术的南传;统治者的重视;人民的辛勤劳作。

(2)表现:少数民族政权积极推行汉化政策;各民族频繁迁徙,交错杂居;各民族具有一定的华夏文化认同;儒家思想仍作为正统精神纽带;中原汉族吸纳借鉴了少数民族的文化风俗。

19.(1)特点:相权三分,互相制衡;职掌分明,分工合作,提高了行政效率;一定程度上节制了君权。

意义:三省长官同为宰相,共议国事,避免权臣独揽大权,削弱相权,加强皇权;政事堂的设立,减少了决策失误,有助于提高工作效率;是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

(2)中央:枢密院掌军政,三司掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相;枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,枢密院有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。地方:设立平行的四个路级机构,从不同方面对各州进行监控和节制;州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

作用:强化了中央集权,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

20.论题:中华民族多元一体格局存在着一个凝聚的核心。

论述:各民族间政治、经济、文化的联系强化了“华夏一体”局面的形成。春秋战国时期,诸侯争霸兼并战争频繁,客观上促进了以华夏族为核心的民族交融。秦汉大一统局面的开创与巩固,促进了以汉族为主体的中华民族形成。北魏孝文帝的“汉化"改革,顺应了民族交融的趋势,增强了北方少数民族对中原文化的认同。清代改土归流的实行,对西藏等边疆地区的治理,扩大了中原文化对少数民族地区的影响,也促进了边疆地区的民族认同,从而奠定了中华民族多元一体的基本格局。

总之,随着政治、经济、文化的交流,各民族对中华民族的认同感不断增强,进而形成了我国以汉(华夏)族为主体的多元一体格局。

同课章节目录