河北省邢台市临西县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省邢台市临西县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 112.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 17:42:47 | ||

图片预览

文档简介

邢台市临西县2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试题

本卷共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1、湖南临澧县杉龙岗遗址距今约八千年,属于新石器时代遗址。其发掘器物堆积丰富,包括陶器、石器和柱洞,还发现了很多动物骨骼和稻谷种子。遗址区域面积较大,保存较为完整。这说明( )

A.新石器在长江流域普遍使用 B.该遗址较早出现了贫富分化

C.长江流域原始农业有所发展 D.中华文明呈现多元一体特征

2.商王武丁统治时期,频繁用兵。对被征服的方国,武丁或将其部族迁于他地,或就地安抚,予以册命,使之成为商王朝外服。此外,武丁还通过与外服联姻、让外服参加祭祀等方式,密切外服与商王朝的关系。武丁的这些举措( )

A.强化了中央对地方的直接控制 B.巩固和扩大了商王朝的政治影响

C.造成了“外重内轻”的统治格局 D.体现了“礼乐征伐自天子出”原则

3.如图是某历史兴趣小组同学研学春秋战国社会变革的示意图,其中(1)处最怡当的是( )

A.教育上学在官府人才辈出 B.政治上诸侯争霸兼并不断

C.思想上学术下移百家争鸣 D.对外关系上丝绸之路开辟

4.战国时期的中山国,是一个嵌在太行山东麓一带由白狄人建立的国家。其音乐舞蹈艺术既有游牧民族剽悍雄健的传统,又吸收了华夏艺术柔和婉丽的风格,刚柔并济,独有特色。这体现了当时( )

A.华夏族艺术更具有生命力 B.华夏认同观念的萌发

C.分封制推动少数民族发展 D.华夏文化影响力扩大

5.廷议是皇帝与大臣们在朝堂上定期集会议事的一种形式。参加廷议的官吏有文有武,职位上至丞相、太尉、御史大夫、诸侯王、众卿、将军,下至大夫、博士、令长等....讨论结果由皇帝最后裁决。由此可见,廷议制度( )

A.有利于提升行政决策的科学性 B.体现了士大夫集团的政治品格

C.有效限制了君主专制的加强 D,有效协调了皇权与相权的矛盾

6.秦始皇统一六国后接受李斯建议,下令非秦国的史书、非博士官掌管的《诗》《书》等少数著作外,全部交给官府焚毁,又因儒生反对秦始皇推行的“分封制”并在多种场合私议朝政,以至秦始皇认为“诸生在咸阳者...或为妖言以乱黔首”坑杀460余名儒生方士,这就是”焚书坑儒”。此举意在( )

A.强化对国家整体框架的掌控力度 B.统一文化的现实需要

C.结束百家争鸣的文化自由潮流 D.旨在传承优秀文化

7.秦朝推行三公九卿制度,九卿中少府其职掌主要分两方面:其一负责征课山海池泽之税和收藏地方贡献,以备宫廷之用;其二负责宫廷所有衣食起居、游猎玩好等需要。体现出的政治特色是( )

A.家国同治 B.等级森严

C.宗法制度 D.职责分明

8.唐德刚《晚清七十年》中提出,中国历史的社会政治形态发展可分为封建、帝制与民治这三大阶段。从封建转向帝制是首次转型,以下选项属于这一历史时代转型特征的是()

A.由“公天下”至“家天下” B.专制社会向民主社会转型

C.农耕文明向工业文明转型 D.贵族政治向官僚政治转型

9.汉初允许盐铁私营,主要由富商、豪强所控制,他们以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦。武帝时实行盐铁专卖政策,“贵贱有平而民不疑....虽使五尺之童适市,莫之或欺。这一变化说明专卖政策( )

A.促进了市场秩序的规范 B.完善了政府的经济职能

C.提供了物美价廉的商品 D.增加了财政收入与来源

10.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后刘彻强行罢黜“黄老刑名百家之言”。这种文化政策变化的路径实际上反映了( )

A.意识形态斗争此消彼长的残酷性 B.统治集团权力争夺与利益分配的冲突

C.道学存在缺陷而新儒学博大精深 D.从立国安邦到皇权专制的变化与需要

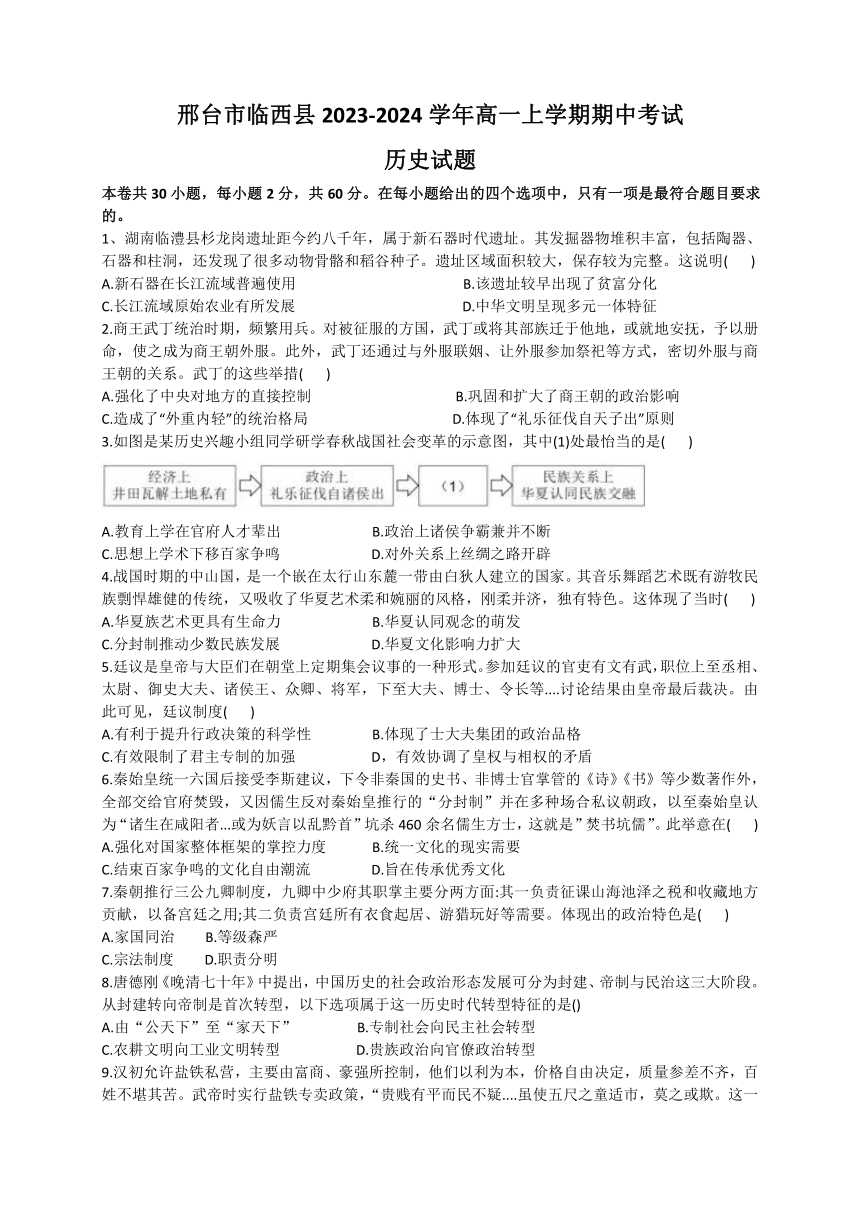

11.下图是汉朝某一时期行政中枢的结构图,这反映了( )

A.三公成为决策机构 B.尚书剥夺外朝行政权

C.中朝有效抑制相权 D.中央集权进一步加强

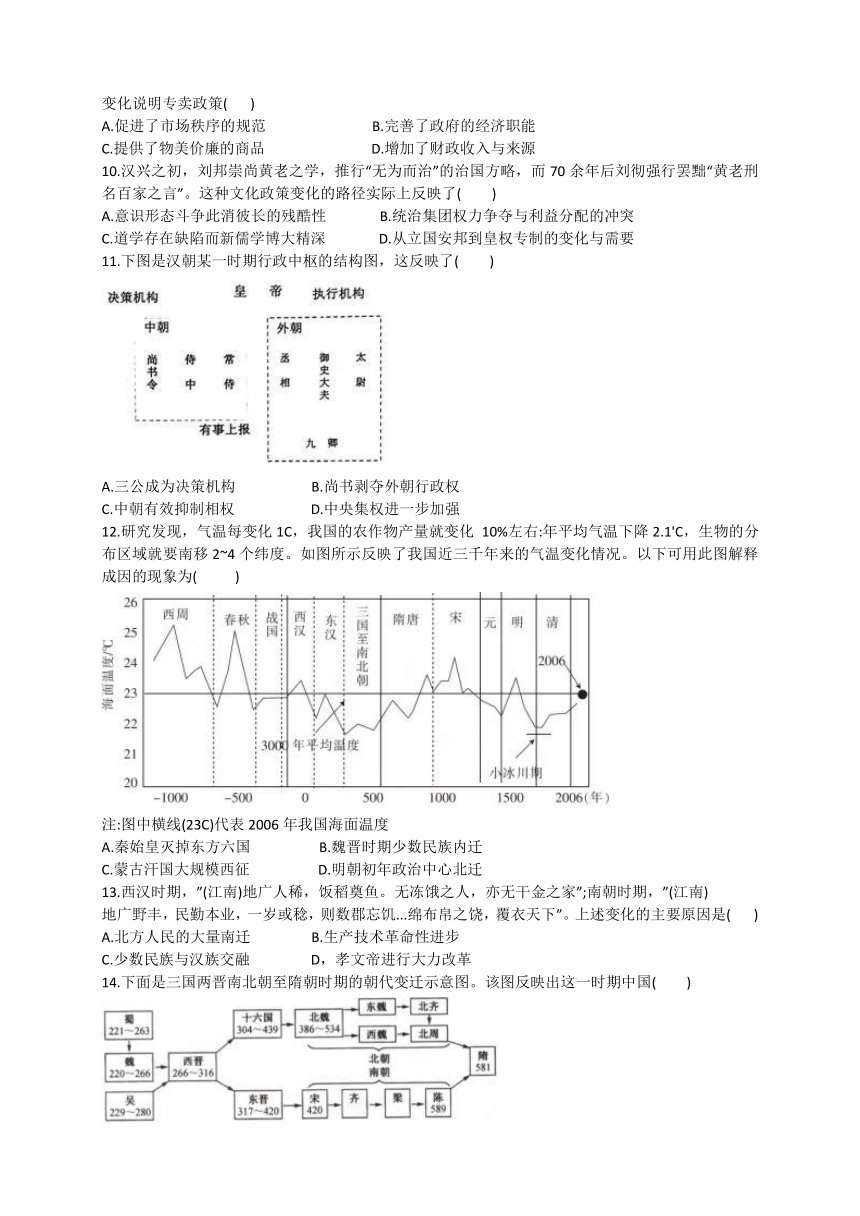

12.研究发现,气温每变化1C,我国的农作物产量就变化 10%左右:年平均气温下降2.1'C,生物的分布区域就要南移2~4个纬度。如图所示反映了我国近三千年来的气温变化情况。以下可用此图解释成因的现象为( )

注:图中横线(23C)代表2006年我国海面温度

A.秦始皇灭掉东方六国 B.魏晋时期少数民族内迁

C.蒙古汗国大规模西征 D.明朝初年政治中心北迁

13.西汉时期,”(江南)地广人稀,饭稻奠鱼。无冻饿之人,亦无干金之家”;南朝时期,”(江南)

地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥...绵布帛之饶,覆衣天下”。上述变化的主要原因是( )

A.北方人民的大量南迁 B.生产技术革命性进步

C.少数民族与汉族交融 D,孝文帝进行大力改革

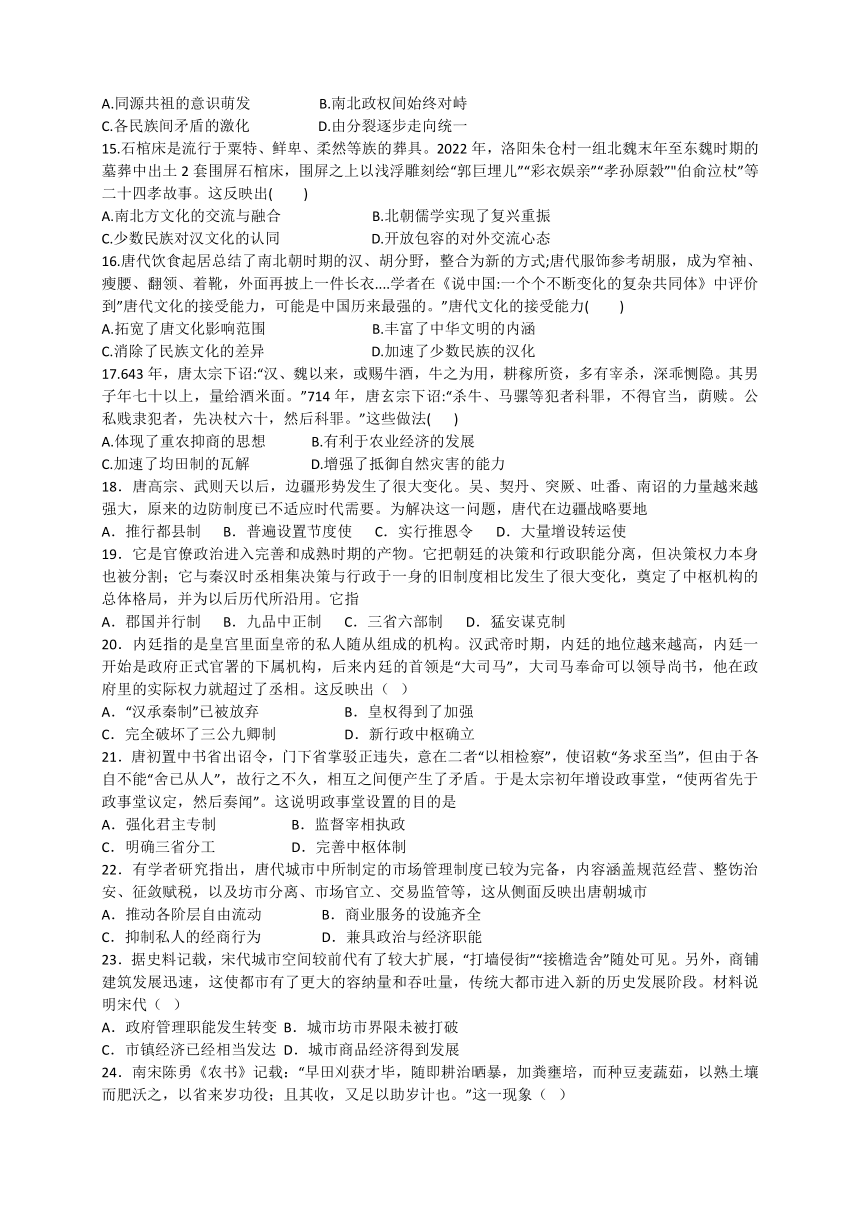

14.下面是三国两晋南北朝至隋朝时期的朝代变迁示意图。该图反映出这一时期中国( )

A.同源共祖的意识萌发 B.南北政权间始终对峙

C.各民族间矛盾的激化 D.由分裂逐步走向统一

15.石棺床是流行于粟特、鲜卑、柔然等族的葬具。2022年,洛阳朱仓村一组北魏末年至东魏时期的墓葬中出土2套围屏石棺床,围屏之上以浅浮雕刻绘“郭巨埋儿”“彩衣娱亲”“孝孙原穀”"伯俞泣杖”等二十四孝故事。这反映出( )

A.南北方文化的交流与融合 B.北朝儒学实现了复兴重振

C.少数民族对汉文化的认同 D.开放包容的对外交流心态

16.唐代饮食起居总结了南北朝时期的汉、胡分野,整合为新的方式;唐代服饰参考胡服,成为窄袖、瘦腰、翻领、着靴,外面再披上一件长衣....学者在《说中国:一个个不断变化的复杂共同体》中评价到”唐代文化的接受能力,可能是中国历来最强的。”唐代文化的接受能力( )

A.拓宽了唐文化影响范围 B.丰富了中华文明的内涵

C.消除了民族文化的差异 D.加速了少数民族的汉化

17.643年,唐太宗下诏:“汉、魏以来,或赐牛酒,牛之为用,耕稼所资,多有宰杀,深乖恻隐。其男子年七十以上,量给酒米面。”714年,唐玄宗下诏:“杀牛、马骡等犯者科罪,不得官当,荫赎。公私贱隶犯者,先决杖六十,然后科罪。”这些做法( )

A.体现了重农抑商的思想 B.有利于农业经济的发展

C.加速了均田制的瓦解 D.增强了抵御自然灾害的能力

18.唐高宗、武则天以后,边疆形势发生了很大变化。吴、契丹、突厥、吐番、南诏的力量越来越强大,原来的边防制度已不适应时代需要。为解决这一问题,唐代在边疆战略要地

A.推行都县制 B.普遍设置节度使 C.实行推恩令 D.大量增设转运使

19.它是官僚政治进入完善和成熟时期的产物。它把朝廷的决策和行政职能分离,但决策权力本身也被分割;它与秦汉时丞相集决策与行政于一身的旧制度相比发生了很大变化,奠定了中枢机构的总体格局,并为以后历代所沿用。它指

A.郡国并行制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.猛安谋克制

20.内廷指的是皇宫里面皇帝的私人随从组成的机构。汉武帝时期,内廷的地位越来越高,内廷一开始是政府正式官署的下属机构,后来内廷的首领是“大司马”,大司马奉命可以领导尚书,他在政府里的实际权力就超过了丞相。这反映出( )

A.“汉承秦制”已被放弃 B.皇权得到了加强

C.完全破坏了三公九卿制 D.新行政中枢确立

21.唐初置中书省出诏令,门下省掌驳正违失,意在二者“以相检察”,使诏敕“务求至当”,但由于各自不能“舍已从人”,故行之不久,相互之间便产生了矛盾。于是太宗初年增设政事堂,“使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。这说明政事堂设置的目的是

A.强化君主专制 B.监督宰相执政

C.明确三省分工 D.完善中枢体制

22.有学者研究指出,唐代城市中所制定的市场管理制度已较为完备,内容涵盖规范经营、整饬治安、征敛赋税,以及坊市分离、市场官立、交易监管等,这从侧面反映出唐朝城市

A.推动各阶层自由流动 B.商业服务的设施齐全

C.抑制私人的经商行为 D.兼具政治与经济职能

23.据史料记载,宋代城市空间较前代有了较大扩展,“打墙侵街”“接檐造舍”随处可见。另外,商铺建筑发展迅速,这使都市有了更大的容纳量和吞吐量,传统大都市进入新的历史发展阶段。材料说明宋代( )

A.政府管理职能发生转变 B.城市坊市界限未被打破

C.市镇经济已经相当发达 D.城市商品经济得到发展

24.南宋陈勇《农书》记载:“早田刈获才毕,随即耕治晒暴,加粪壅培,而种豆麦蔬茹,以熟土壤而肥沃之,以省来岁功役;且其收,又足以助岁计也。”这一现象( )

A.反映了农业精耕细作的特点 B.得益于南方农业经济发展

C.说明生产方式发生质的变化 D.推动了北方人口大量南迁

25.宋太祖在位时把武将宋催之女立为皇后,为其子赵德昭迎娶武将陈思让之女,将自己的妹妹嫁给武将高怀德,而自己的两个女儿也分别嫁给武将石守信之子石保吉、王审琦之子王承衍。宋太祖此举( )

A.意在缓和统治阶层内部矛盾 B.解决了武将专权的历史问题

C.旨在笼络武将参与国家治理 D.保障了文官集团的政治权力

26.绍兴和议之后,金人所需茶叶“自宋人岁供之外,皆贸易于宋界之榷场”。1198年,金朝认为向南宋购茶“费国用而资敌”,次年在今山东、河南等地设坊制茶。然其茶叶价高味差,售卖不畅,遂“罢造茶之坊”,继续向南宋购茶。这表明( )

A.金朝辖境内不适宜茶树的种植 B.金朝财政负担沉重

C.茶在金人生活中具有重要地位 D.经济重心南移完成

27.有学者认为,宋代的识字率相对较高。真定府的一处摩崖石刻显示,山区牧羊人也有能读会写者;南方农村的文化教育水平高于北方,如建州“耕且读者十家而五六”,邵武军的许多村落“皆聚徒教授”。这一现象表明当时( )

A.书院制度日趋完备 B.雕版印刷相当普及

C.崇文兴教渐成风尚 D.文化重心已经南移

28.北宋理学家张载认为:“封建者,天下之事,分得简则治之精,不简则不精,故圣人必以天下分之于人,则事无不治者。……为天下者,奚为纷纷必亲天下之事 ”这表明张载主张( )

A.扩大地方权力 B.恢复郡国并行制度

C.健全中央机构 D.简化官员选任程序

29.“宋沿唐制,亦贵进士科。然唐时犹兼采誉望,不专辞章。宋则糊名考校,一决文字而已。”由此可见,与唐代科举相比,宋代( )

A.考试程序更加公正 B.取士科目有所减少

C.进士及第尤为尊贵 D.录取人数大大增加

30.宋代依据有无田产,将全国户口分为主户和客户。下表是北宋宝元元年(1038)和元丰元年(1078)三路主户、客户的统计数据,表中客户比率变化反映( )

年份 数据 户别 政区 荆湖南路 荆湖北路 江南东路

主户 客户 客户比率 主户 客户 客户比率 主户 客户 客户比率

宝元元年 456431 354626 0.437 350593 238709 0.405 902261 171499 0.160

元丰元年 475677 395537 0.454 280000 377533 0.574 926225 201086 0.178

A.土地兼并程度加深 B.地域经济差别扩大

C.商品经济发展加快 D.贫富差距逐渐缩小

本卷共3道材料分析题,请将答案写在答题卡的相应位置,位置不对将影响你的得分。

31.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二西汉刘向在《<战国策>书录》中说:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序....是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,...晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。.....国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。”唐朝孔颖达在《春秋左传正义 定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

一摘自普通高中教科书《历史(必修) 中外历史纲要(上))

分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。(6分)

解读材料二,概括春秋战国时期出现的历史现象。(6分)

32.秦汉是中国统一多民族封建国家的形成时期,奠定了大一统中央集权国家治理的基本模式。

材料一

秦占领巴蜀地区之后,实施了从秦本土往蜀地移民的措施。“戎伯尚强,乃移秦民万家

实之。”“秦惠文、始皇克定六国,辄徒其豪侠于蜀,资我丰土。....公元前213年,秦始皇迁徙50万人戍守五岭,与越人杂居。秦始皇收复河套南北的广大地区后,为了巩固在这些地区的统治,迁3万户居民到河北、榆中,垦田生产,开拓边疆。

一一改编自朱绍侯《中国古代史》

材料二“孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经,遂畴咨海内,举其俊茂,与之立功。兴太学

修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,建封禅,礼百神,绍周后,号令文章,焕然可述,后嗣得遵洪业,而有三代之风。如武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉”。

一一班固《汉书 武帝纪赞》

根据材料一,指出秦政府移民的主要趋向。(6分)

据材料二并结合所学知识,概括汉武帝为顺应时代需要所采取的巩固和发展大一统国家的政治措施。(10分)

33.阅读材料,回答问题。

材料一隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

一一朱绍侯《中国古代史》

材料二千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

一一胡曾《沐水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事。共禹论功不较多。

一皮日体《汴河怀古》

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

一一李敬方《汴河直进船》

根据材料一,概括隋朝大运河开通的原因。(6分)

(2)大运河开通后,后人对此褒贬不一。根据材料二归纳三位诗人的不同观点。(6分)

高一期中考试历史参考答案

1-10CBCDA BADAD 11-20CBADC BBBCB 21-30DDDAA CCAAA

31.(1)信息:图一:铁农具的使用;图二:井田制废除,授田于百姓。关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)历史现象;传统的政治秩序遭到破坏(或礼崩乐坏);诸侯国间出现强国兼并弱国的形势(或列国纷争);华夏被周边民族所认同(或华夏认同,或各族同源共祖的观念得到发展)。

[详解](1)本题是特点类材料分析题。时空为春秋战国(中国)。第一小问信息,通过观察图一.图二及其文字信息,结合所学可知,两幅图片分别呈现的信息为铁农具的使用和井田制废除,授田于百姓。第二小问关系,综合材料一和所学,运用唯物史观分析两者关系可得出,图一是图二现象产生的根本原因,即生产力的发展推动了生产关系的变革

(2)本题是特点类材料分析题。据材料二“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序”遂相吞灭并大兼小”等信息可得出,春秋战国时期,传统的政治秩序遭到破坏(或礼崩乐坏),诸侯国间出现强国兼并弱国的形势(或列国纷争);据材料二“华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展”可概括得出,华夏被周边民族所认同(或华夏认同,或各族同源共祖的观念得到发展)。

32.(1)趋向:从秦国本土往巴蜀地区移民;从六国迁移豪强贵族到巴蜀地区;从内地迁到东南、北部边疆地区。

(2)政治:颁布“推恩令”,削弱诸侯势力;设立中朝,削弱丞相权力;推行察举制;完备监察制度;任用酷吏,严刑峻法,

[详解](1)本题是特点类材料分析题。时空是秦代(中国)。据材料“秦占领巴蜀地区之后,实施了从秦本土往蜀地移民的措施”,得出从秦国本土往巴蜀地区移民;据材料“秦惠文、始皇克定六国,辄徒其豪侠于蜀,资我丰土。......公元前213年,秦始皇迁徙50万人戍守五岭,与越人杂居”,得出从六国迁移豪强贵族到巴蜀地区;从内地迁到东南、北部边疆地区。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是汉代(中国)。从中央集权角度分析,得出颁布“推恩令”,削弱诸侯势力;从强化皇权分析,得出设立中朝,削弱丞相权力;从选官制度分析,得出推行察举制;

从监察制度角度分析,得出完备监察制度;从社会治理角度分析,得出任用酷吏,严刑峻法。

33.(1)隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡。皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用。李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

[详解](1)本题是背景类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于隋朝大运河开通的原因,由材料“隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。”可知,隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;由材料“从而加强了洛阳与江南地区的联系以进一步控制江南。”可知,为加强对南方的有效控制,巩固统治;由材料“关中和河洛地区的物资不

足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。”可知,适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应

(2)本题是特点类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于归纳三位诗人的不同观点,由材料“千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。”可知,胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡。由材料“至今千里赖通波。”可知,皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用。由材料“东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”可知,李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

历史试题

本卷共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1、湖南临澧县杉龙岗遗址距今约八千年,属于新石器时代遗址。其发掘器物堆积丰富,包括陶器、石器和柱洞,还发现了很多动物骨骼和稻谷种子。遗址区域面积较大,保存较为完整。这说明( )

A.新石器在长江流域普遍使用 B.该遗址较早出现了贫富分化

C.长江流域原始农业有所发展 D.中华文明呈现多元一体特征

2.商王武丁统治时期,频繁用兵。对被征服的方国,武丁或将其部族迁于他地,或就地安抚,予以册命,使之成为商王朝外服。此外,武丁还通过与外服联姻、让外服参加祭祀等方式,密切外服与商王朝的关系。武丁的这些举措( )

A.强化了中央对地方的直接控制 B.巩固和扩大了商王朝的政治影响

C.造成了“外重内轻”的统治格局 D.体现了“礼乐征伐自天子出”原则

3.如图是某历史兴趣小组同学研学春秋战国社会变革的示意图,其中(1)处最怡当的是( )

A.教育上学在官府人才辈出 B.政治上诸侯争霸兼并不断

C.思想上学术下移百家争鸣 D.对外关系上丝绸之路开辟

4.战国时期的中山国,是一个嵌在太行山东麓一带由白狄人建立的国家。其音乐舞蹈艺术既有游牧民族剽悍雄健的传统,又吸收了华夏艺术柔和婉丽的风格,刚柔并济,独有特色。这体现了当时( )

A.华夏族艺术更具有生命力 B.华夏认同观念的萌发

C.分封制推动少数民族发展 D.华夏文化影响力扩大

5.廷议是皇帝与大臣们在朝堂上定期集会议事的一种形式。参加廷议的官吏有文有武,职位上至丞相、太尉、御史大夫、诸侯王、众卿、将军,下至大夫、博士、令长等....讨论结果由皇帝最后裁决。由此可见,廷议制度( )

A.有利于提升行政决策的科学性 B.体现了士大夫集团的政治品格

C.有效限制了君主专制的加强 D,有效协调了皇权与相权的矛盾

6.秦始皇统一六国后接受李斯建议,下令非秦国的史书、非博士官掌管的《诗》《书》等少数著作外,全部交给官府焚毁,又因儒生反对秦始皇推行的“分封制”并在多种场合私议朝政,以至秦始皇认为“诸生在咸阳者...或为妖言以乱黔首”坑杀460余名儒生方士,这就是”焚书坑儒”。此举意在( )

A.强化对国家整体框架的掌控力度 B.统一文化的现实需要

C.结束百家争鸣的文化自由潮流 D.旨在传承优秀文化

7.秦朝推行三公九卿制度,九卿中少府其职掌主要分两方面:其一负责征课山海池泽之税和收藏地方贡献,以备宫廷之用;其二负责宫廷所有衣食起居、游猎玩好等需要。体现出的政治特色是( )

A.家国同治 B.等级森严

C.宗法制度 D.职责分明

8.唐德刚《晚清七十年》中提出,中国历史的社会政治形态发展可分为封建、帝制与民治这三大阶段。从封建转向帝制是首次转型,以下选项属于这一历史时代转型特征的是()

A.由“公天下”至“家天下” B.专制社会向民主社会转型

C.农耕文明向工业文明转型 D.贵族政治向官僚政治转型

9.汉初允许盐铁私营,主要由富商、豪强所控制,他们以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦。武帝时实行盐铁专卖政策,“贵贱有平而民不疑....虽使五尺之童适市,莫之或欺。这一变化说明专卖政策( )

A.促进了市场秩序的规范 B.完善了政府的经济职能

C.提供了物美价廉的商品 D.增加了财政收入与来源

10.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后刘彻强行罢黜“黄老刑名百家之言”。这种文化政策变化的路径实际上反映了( )

A.意识形态斗争此消彼长的残酷性 B.统治集团权力争夺与利益分配的冲突

C.道学存在缺陷而新儒学博大精深 D.从立国安邦到皇权专制的变化与需要

11.下图是汉朝某一时期行政中枢的结构图,这反映了( )

A.三公成为决策机构 B.尚书剥夺外朝行政权

C.中朝有效抑制相权 D.中央集权进一步加强

12.研究发现,气温每变化1C,我国的农作物产量就变化 10%左右:年平均气温下降2.1'C,生物的分布区域就要南移2~4个纬度。如图所示反映了我国近三千年来的气温变化情况。以下可用此图解释成因的现象为( )

注:图中横线(23C)代表2006年我国海面温度

A.秦始皇灭掉东方六国 B.魏晋时期少数民族内迁

C.蒙古汗国大规模西征 D.明朝初年政治中心北迁

13.西汉时期,”(江南)地广人稀,饭稻奠鱼。无冻饿之人,亦无干金之家”;南朝时期,”(江南)

地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥...绵布帛之饶,覆衣天下”。上述变化的主要原因是( )

A.北方人民的大量南迁 B.生产技术革命性进步

C.少数民族与汉族交融 D,孝文帝进行大力改革

14.下面是三国两晋南北朝至隋朝时期的朝代变迁示意图。该图反映出这一时期中国( )

A.同源共祖的意识萌发 B.南北政权间始终对峙

C.各民族间矛盾的激化 D.由分裂逐步走向统一

15.石棺床是流行于粟特、鲜卑、柔然等族的葬具。2022年,洛阳朱仓村一组北魏末年至东魏时期的墓葬中出土2套围屏石棺床,围屏之上以浅浮雕刻绘“郭巨埋儿”“彩衣娱亲”“孝孙原穀”"伯俞泣杖”等二十四孝故事。这反映出( )

A.南北方文化的交流与融合 B.北朝儒学实现了复兴重振

C.少数民族对汉文化的认同 D.开放包容的对外交流心态

16.唐代饮食起居总结了南北朝时期的汉、胡分野,整合为新的方式;唐代服饰参考胡服,成为窄袖、瘦腰、翻领、着靴,外面再披上一件长衣....学者在《说中国:一个个不断变化的复杂共同体》中评价到”唐代文化的接受能力,可能是中国历来最强的。”唐代文化的接受能力( )

A.拓宽了唐文化影响范围 B.丰富了中华文明的内涵

C.消除了民族文化的差异 D.加速了少数民族的汉化

17.643年,唐太宗下诏:“汉、魏以来,或赐牛酒,牛之为用,耕稼所资,多有宰杀,深乖恻隐。其男子年七十以上,量给酒米面。”714年,唐玄宗下诏:“杀牛、马骡等犯者科罪,不得官当,荫赎。公私贱隶犯者,先决杖六十,然后科罪。”这些做法( )

A.体现了重农抑商的思想 B.有利于农业经济的发展

C.加速了均田制的瓦解 D.增强了抵御自然灾害的能力

18.唐高宗、武则天以后,边疆形势发生了很大变化。吴、契丹、突厥、吐番、南诏的力量越来越强大,原来的边防制度已不适应时代需要。为解决这一问题,唐代在边疆战略要地

A.推行都县制 B.普遍设置节度使 C.实行推恩令 D.大量增设转运使

19.它是官僚政治进入完善和成熟时期的产物。它把朝廷的决策和行政职能分离,但决策权力本身也被分割;它与秦汉时丞相集决策与行政于一身的旧制度相比发生了很大变化,奠定了中枢机构的总体格局,并为以后历代所沿用。它指

A.郡国并行制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.猛安谋克制

20.内廷指的是皇宫里面皇帝的私人随从组成的机构。汉武帝时期,内廷的地位越来越高,内廷一开始是政府正式官署的下属机构,后来内廷的首领是“大司马”,大司马奉命可以领导尚书,他在政府里的实际权力就超过了丞相。这反映出( )

A.“汉承秦制”已被放弃 B.皇权得到了加强

C.完全破坏了三公九卿制 D.新行政中枢确立

21.唐初置中书省出诏令,门下省掌驳正违失,意在二者“以相检察”,使诏敕“务求至当”,但由于各自不能“舍已从人”,故行之不久,相互之间便产生了矛盾。于是太宗初年增设政事堂,“使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。这说明政事堂设置的目的是

A.强化君主专制 B.监督宰相执政

C.明确三省分工 D.完善中枢体制

22.有学者研究指出,唐代城市中所制定的市场管理制度已较为完备,内容涵盖规范经营、整饬治安、征敛赋税,以及坊市分离、市场官立、交易监管等,这从侧面反映出唐朝城市

A.推动各阶层自由流动 B.商业服务的设施齐全

C.抑制私人的经商行为 D.兼具政治与经济职能

23.据史料记载,宋代城市空间较前代有了较大扩展,“打墙侵街”“接檐造舍”随处可见。另外,商铺建筑发展迅速,这使都市有了更大的容纳量和吞吐量,传统大都市进入新的历史发展阶段。材料说明宋代( )

A.政府管理职能发生转变 B.城市坊市界限未被打破

C.市镇经济已经相当发达 D.城市商品经济得到发展

24.南宋陈勇《农书》记载:“早田刈获才毕,随即耕治晒暴,加粪壅培,而种豆麦蔬茹,以熟土壤而肥沃之,以省来岁功役;且其收,又足以助岁计也。”这一现象( )

A.反映了农业精耕细作的特点 B.得益于南方农业经济发展

C.说明生产方式发生质的变化 D.推动了北方人口大量南迁

25.宋太祖在位时把武将宋催之女立为皇后,为其子赵德昭迎娶武将陈思让之女,将自己的妹妹嫁给武将高怀德,而自己的两个女儿也分别嫁给武将石守信之子石保吉、王审琦之子王承衍。宋太祖此举( )

A.意在缓和统治阶层内部矛盾 B.解决了武将专权的历史问题

C.旨在笼络武将参与国家治理 D.保障了文官集团的政治权力

26.绍兴和议之后,金人所需茶叶“自宋人岁供之外,皆贸易于宋界之榷场”。1198年,金朝认为向南宋购茶“费国用而资敌”,次年在今山东、河南等地设坊制茶。然其茶叶价高味差,售卖不畅,遂“罢造茶之坊”,继续向南宋购茶。这表明( )

A.金朝辖境内不适宜茶树的种植 B.金朝财政负担沉重

C.茶在金人生活中具有重要地位 D.经济重心南移完成

27.有学者认为,宋代的识字率相对较高。真定府的一处摩崖石刻显示,山区牧羊人也有能读会写者;南方农村的文化教育水平高于北方,如建州“耕且读者十家而五六”,邵武军的许多村落“皆聚徒教授”。这一现象表明当时( )

A.书院制度日趋完备 B.雕版印刷相当普及

C.崇文兴教渐成风尚 D.文化重心已经南移

28.北宋理学家张载认为:“封建者,天下之事,分得简则治之精,不简则不精,故圣人必以天下分之于人,则事无不治者。……为天下者,奚为纷纷必亲天下之事 ”这表明张载主张( )

A.扩大地方权力 B.恢复郡国并行制度

C.健全中央机构 D.简化官员选任程序

29.“宋沿唐制,亦贵进士科。然唐时犹兼采誉望,不专辞章。宋则糊名考校,一决文字而已。”由此可见,与唐代科举相比,宋代( )

A.考试程序更加公正 B.取士科目有所减少

C.进士及第尤为尊贵 D.录取人数大大增加

30.宋代依据有无田产,将全国户口分为主户和客户。下表是北宋宝元元年(1038)和元丰元年(1078)三路主户、客户的统计数据,表中客户比率变化反映( )

年份 数据 户别 政区 荆湖南路 荆湖北路 江南东路

主户 客户 客户比率 主户 客户 客户比率 主户 客户 客户比率

宝元元年 456431 354626 0.437 350593 238709 0.405 902261 171499 0.160

元丰元年 475677 395537 0.454 280000 377533 0.574 926225 201086 0.178

A.土地兼并程度加深 B.地域经济差别扩大

C.商品经济发展加快 D.贫富差距逐渐缩小

本卷共3道材料分析题,请将答案写在答题卡的相应位置,位置不对将影响你的得分。

31.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二西汉刘向在《<战国策>书录》中说:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序....是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,...晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。.....国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。”唐朝孔颖达在《春秋左传正义 定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

一摘自普通高中教科书《历史(必修) 中外历史纲要(上))

分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。(6分)

解读材料二,概括春秋战国时期出现的历史现象。(6分)

32.秦汉是中国统一多民族封建国家的形成时期,奠定了大一统中央集权国家治理的基本模式。

材料一

秦占领巴蜀地区之后,实施了从秦本土往蜀地移民的措施。“戎伯尚强,乃移秦民万家

实之。”“秦惠文、始皇克定六国,辄徒其豪侠于蜀,资我丰土。....公元前213年,秦始皇迁徙50万人戍守五岭,与越人杂居。秦始皇收复河套南北的广大地区后,为了巩固在这些地区的统治,迁3万户居民到河北、榆中,垦田生产,开拓边疆。

一一改编自朱绍侯《中国古代史》

材料二“孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经,遂畴咨海内,举其俊茂,与之立功。兴太学

修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,建封禅,礼百神,绍周后,号令文章,焕然可述,后嗣得遵洪业,而有三代之风。如武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉”。

一一班固《汉书 武帝纪赞》

根据材料一,指出秦政府移民的主要趋向。(6分)

据材料二并结合所学知识,概括汉武帝为顺应时代需要所采取的巩固和发展大一统国家的政治措施。(10分)

33.阅读材料,回答问题。

材料一隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

一一朱绍侯《中国古代史》

材料二千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

一一胡曾《沐水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事。共禹论功不较多。

一皮日体《汴河怀古》

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

一一李敬方《汴河直进船》

根据材料一,概括隋朝大运河开通的原因。(6分)

(2)大运河开通后,后人对此褒贬不一。根据材料二归纳三位诗人的不同观点。(6分)

高一期中考试历史参考答案

1-10CBCDA BADAD 11-20CBADC BBBCB 21-30DDDAA CCAAA

31.(1)信息:图一:铁农具的使用;图二:井田制废除,授田于百姓。关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)历史现象;传统的政治秩序遭到破坏(或礼崩乐坏);诸侯国间出现强国兼并弱国的形势(或列国纷争);华夏被周边民族所认同(或华夏认同,或各族同源共祖的观念得到发展)。

[详解](1)本题是特点类材料分析题。时空为春秋战国(中国)。第一小问信息,通过观察图一.图二及其文字信息,结合所学可知,两幅图片分别呈现的信息为铁农具的使用和井田制废除,授田于百姓。第二小问关系,综合材料一和所学,运用唯物史观分析两者关系可得出,图一是图二现象产生的根本原因,即生产力的发展推动了生产关系的变革

(2)本题是特点类材料分析题。据材料二“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序”遂相吞灭并大兼小”等信息可得出,春秋战国时期,传统的政治秩序遭到破坏(或礼崩乐坏),诸侯国间出现强国兼并弱国的形势(或列国纷争);据材料二“华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展”可概括得出,华夏被周边民族所认同(或华夏认同,或各族同源共祖的观念得到发展)。

32.(1)趋向:从秦国本土往巴蜀地区移民;从六国迁移豪强贵族到巴蜀地区;从内地迁到东南、北部边疆地区。

(2)政治:颁布“推恩令”,削弱诸侯势力;设立中朝,削弱丞相权力;推行察举制;完备监察制度;任用酷吏,严刑峻法,

[详解](1)本题是特点类材料分析题。时空是秦代(中国)。据材料“秦占领巴蜀地区之后,实施了从秦本土往蜀地移民的措施”,得出从秦国本土往巴蜀地区移民;据材料“秦惠文、始皇克定六国,辄徒其豪侠于蜀,资我丰土。......公元前213年,秦始皇迁徙50万人戍守五岭,与越人杂居”,得出从六国迁移豪强贵族到巴蜀地区;从内地迁到东南、北部边疆地区。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是汉代(中国)。从中央集权角度分析,得出颁布“推恩令”,削弱诸侯势力;从强化皇权分析,得出设立中朝,削弱丞相权力;从选官制度分析,得出推行察举制;

从监察制度角度分析,得出完备监察制度;从社会治理角度分析,得出任用酷吏,严刑峻法。

33.(1)隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡。皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用。李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

[详解](1)本题是背景类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于隋朝大运河开通的原因,由材料“隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。”可知,隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;由材料“从而加强了洛阳与江南地区的联系以进一步控制江南。”可知,为加强对南方的有效控制,巩固统治;由材料“关中和河洛地区的物资不

足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。”可知,适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应

(2)本题是特点类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于归纳三位诗人的不同观点,由材料“千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。”可知,胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡。由材料“至今千里赖通波。”可知,皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用。由材料“东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”可知,李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

同课章节目录