20《青山不老》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 20《青山不老》课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 41.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 18:17:06 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

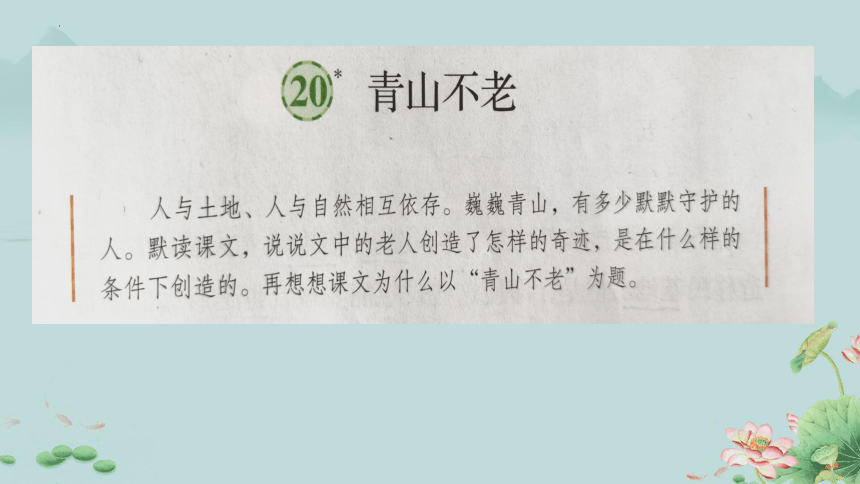

青山不老

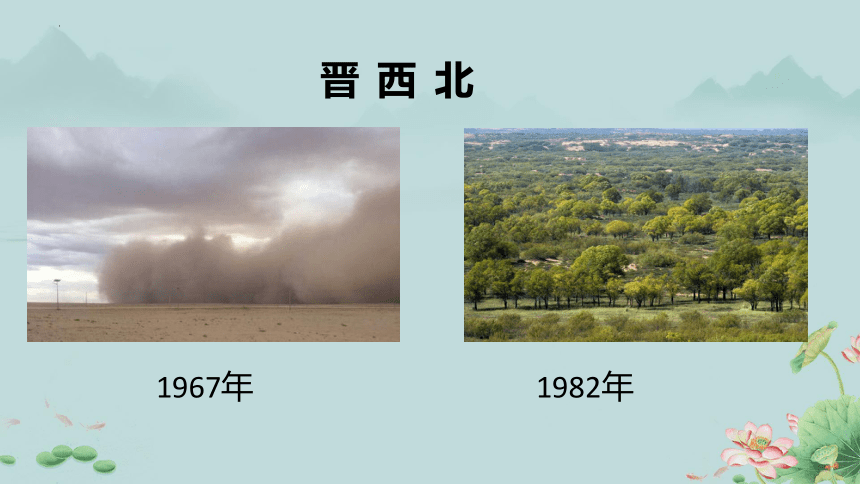

晋 西 北

1967年

1982年

老人姓高,名富。我对他怀有无尽的敬仰。这个平凡的人让我领悟了一个伟大的哲理:青山是不会老的。

——梁衡

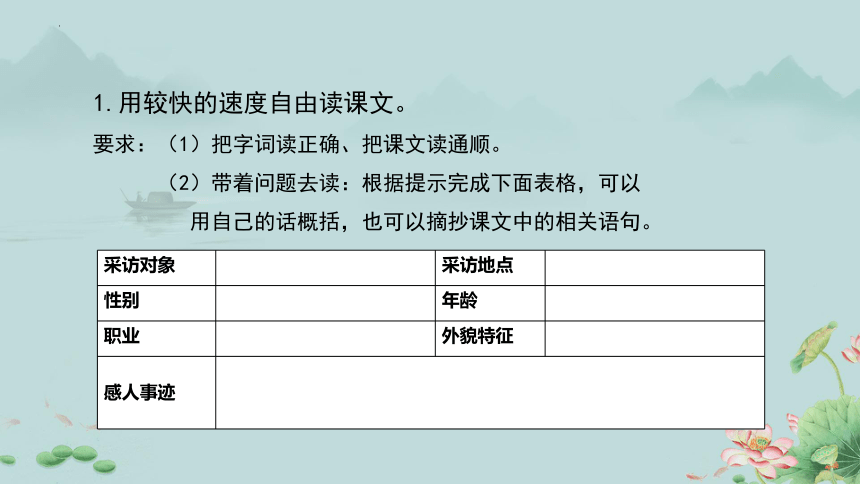

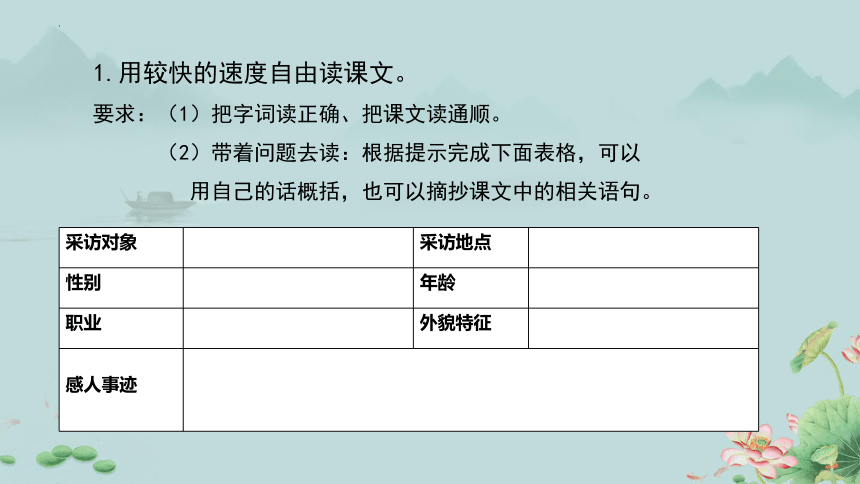

1.用较快的速度自由读课文。

要求:(1)把字词读正确、把课文读通顺。

(2)带着问题去读:根据提示完成下面表格,可以

用自己的话概括,也可以摘抄课文中的相关语句。

采访对象 采访地点

性别 年龄

职业 外貌特征

感人事迹 2.检查生字词

肆虐 盘踞 记载 铁锹

拄着 劲挺 波光粼粼

1.用较快的速度自由读课文。

要求:(1)把字词读正确、把课文读通顺。

(2)带着问题去读:根据提示完成下面表格,可以

用自己的话概括,也可以摘抄课文中的相关语句。

采访对象 采访地点

性别 年龄

职业 外貌特征

感人事迹 (3)课文主要讲了一件什么事呢?

课文讲述了一位81岁高龄的山野老农,用15年的时间在晋西北山沟里创造出了一片绿洲的奇迹。

品读课文

1.快速浏览课文,找出一句话来说明老人到底创造了一个怎样的奇迹呢?

十五年啊,绿化了八条沟,造了七条防风林带,三千七百亩林网,这是多么了不起的奇迹。

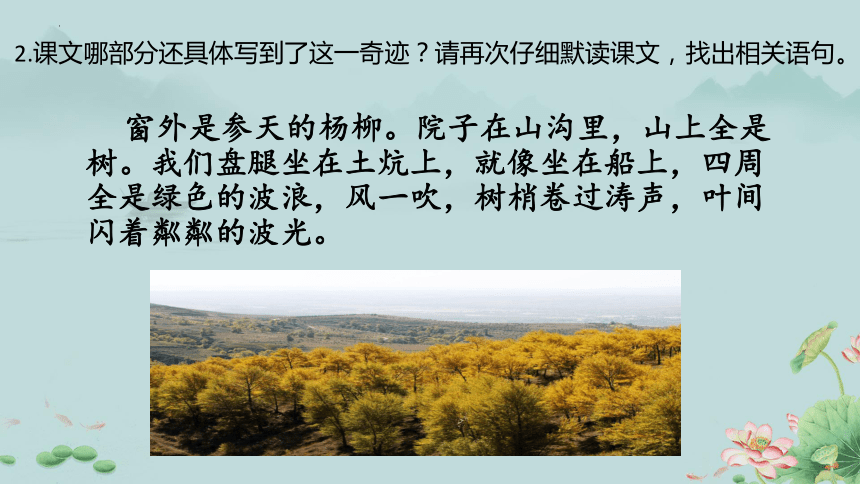

2.课文哪部分还具体写到了这一奇迹?请再次仔细默读课文,找出相关语句。

窗外是参天的杨柳。院子在山沟里,山上全是树。我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷过涛声,叶间闪着粼粼的波光。

2.课文哪部分还具体写到了这一奇迹?请再次仔细默读课文,找出相关语句。

窗外是参天的杨柳。院子在山沟里,山上全是树。我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷过涛声,叶间闪着粼粼的波光。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

品读课文

3.请大家轻声细读课文的2—3自然段,思考:这些了不起的奇迹是在什么情况下创造的呢?

品读课文

我知道这条山沟所处的大环境。这是中国的晋西北,是西伯利亚大风常来肆虐的地方,是干旱、霜冻、沙尘暴等与生命作对的怪物盘踞之地。

(1)肆虐:任意残杀或迫害。文中指西伯利亚大风经常吹刮,给当地造成很大的破坏和损失。

(2)盘踞:非法占据;霸占(地方)。文中指经常受到干旱、霜冻、沙尘暴的迫害。

品读课文

当地县志记载:“风大作时,能逆吹牛马使倒行,或擎之高二三丈而坠。”

志:文字记录; 县志:记载一个县历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的专书。

风大的时候,能够吹的逆风而行的牛马使他们倒退着行走,有时候还能把他们吹到两三丈的高度再掉下来。

品读课文

“一年一场风,从春刮到冬,无风三尺土,风起土满天。”

右玉县老城12米高的城墙如今已被黄沙埋没,人可以沿坡直接上到城墙。

五寨县由于风沙侵害,每一二十年就被迫搬迁一次,风沙已经成为当地最大的敌人。

每年有800万多亩农作物受旱,每年无霜期仅有104天。

受各种恶劣气候影响,400万亩土地沙化,1000万亩水土流失。

品读课文

老人用他的坚毅抵住了大环境的恶劣,而他生活的小环境又有着怎样辛酸的故事呢?

品读课文

我还知道这个院子里的小环境。一排三间房,就剩下老者一人。老人每天早晨起来抓把柴煮饭,带上干粮扛上锹进沟上山;晚上回来,吃过饭,抽袋烟睡觉。六十五岁那年,他组织了七位老汉开始治理这条沟,现在已有五人离世。他可敬的老伴,与他风雨同舟了一生;一天他栽树回来时,发现她已静静地躺在炕上过世了。他已经八十一岁,知道终有一天自己也会爬不起来。他唯一的女儿三番五次地从城里回来,接他出去享清福,他不走。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。

品读课文

我还知道这个院子里的小环境。一排三间房,就剩下老者一人。老人每天早晨起来抓把柴煮饭,带上干粮扛上锹进沟上山;晚上回来,吃过饭,抽袋烟睡觉。六十五岁那年,他组织了七位老汉开始治理这条沟,现在已有五人离世。他可敬的老伴,与他风雨同舟了一生;一天他栽树回来时,发现她已静静地躺在炕上过世了。他已经八十一岁,知道终有一天自己也会爬不起来。他唯一的女儿三番五次地从城里回来,接他出去享清福,他不走。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。

品读课文

我还知道这个院子里的小环境。一排三间房,就剩下老者一人。老人每天早晨起来抓把柴煮饭,带上干粮扛上锹进沟上山;晚上回来,吃过饭,抽袋烟睡觉。六十五岁那年,他组织了七位老汉开始治理这条沟,现在已有五人离世。他可敬的老伴,与他风雨同舟了一生;一天他栽树回来时,发现她已静静地躺在炕上过世了。他已经八十一岁,知道终有一天自己也会爬不起来。他唯一的女儿三番五次地从城里回来,接他出去享清福,他不走。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。

品读课文

于是,在晋西北,这块曾为无数革命先烈立下纪念碑的土地上,乡亲人立起了一块特殊的石碑,那就是“造林功臣碑”,上面镌刻着这样的文字——

一位山野老农,一座杨柳青山,一个多么了不起的奇迹!他——栽树老人高富,已经将自己的生命转化为另一种东西,他是真正与山川共存、与日月同辉了。

花儿永远这么红!青山永远不会老!

总结感悟

老农不仅留下了这片青山,还留下了与环境作斗争的不屈精神、绿化家园、保护环境,造福人类的无私奉献的精神,这就是作者所说的另一种东西,这一切将与山川同在,与日月同辉。老人的生命是有限的,但他生命的意义却在茫茫青山之中得到了扩张,而且将随着青山永垂不朽,让我们满怀敬佩之情与作者同呼:青山是不会老的!

拓展延伸

1.“青山不老,精神永存!”面对渐渐干涸的河流,面对皲裂的土地,面对土地日益荒漠化的趋势,像他一样默默奉献的造林英雄还有很多很多,推荐大家阅读这些文章:

《从伐木劳模到植树英雄——马永顺》

《吕梁“植树英雄”传——乔建平》

《“野人”——张侯拉》

2.每个人物,都有一个足以感动中国的故事。用心地动手为他们也制作一张“感动中国人物”的推荐表,与大家一起交流。

品读课文

十五年,守着艰苦;十五年,守着孤独。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。作为一个山野老农,他就这样用有限的生命实现了无限的价值。创造出的是一个奇迹,一个多么了不起的奇迹!

在这个了不起的奇迹背后,有谁又知道这十五年的辛酸往事呢?让我们走进“十五年奇迹的背后”。在梁衡的采访中发现了村干部的工作手记中有这么几页内容:

品读课文

1970年3月5日

春天的晋西北,还是一派荒凉的土尘。去年的霜冻还在我们的黄土地上盘旋,西伯利亚大风像冬日般肆虐着。

望着这片日益荒漠的土地,陷入了沉思……

于是,他带上干粮扛上铁锹进沟上山了……

品读课文

1974年9月21日

老人唯一的女儿又从城里回来,劝他回城了。他可敬的老伴,与他风雨同舟一生;没见着最后一面,就静静地躺在炕上过世了。乡亲们也觉得老人该享享清福了,种树的活儿太苦了。

老人敲着旱烟锅坐在小院口,望着绿风荡漾的山沟,思索着……

老人还有宏伟设想……

采访对象 高富 采访地点 晋西北的一条山沟

性别 男 年龄 81岁

职业 山野农夫 外貌特征 瘦小

感人事迹 在险恶的环境下,用15年的时间,创造了一块绿洲。

青山不老

晋 西 北

1967年

1982年

老人姓高,名富。我对他怀有无尽的敬仰。这个平凡的人让我领悟了一个伟大的哲理:青山是不会老的。

——梁衡

1.用较快的速度自由读课文。

要求:(1)把字词读正确、把课文读通顺。

(2)带着问题去读:根据提示完成下面表格,可以

用自己的话概括,也可以摘抄课文中的相关语句。

采访对象 采访地点

性别 年龄

职业 外貌特征

感人事迹 2.检查生字词

肆虐 盘踞 记载 铁锹

拄着 劲挺 波光粼粼

1.用较快的速度自由读课文。

要求:(1)把字词读正确、把课文读通顺。

(2)带着问题去读:根据提示完成下面表格,可以

用自己的话概括,也可以摘抄课文中的相关语句。

采访对象 采访地点

性别 年龄

职业 外貌特征

感人事迹 (3)课文主要讲了一件什么事呢?

课文讲述了一位81岁高龄的山野老农,用15年的时间在晋西北山沟里创造出了一片绿洲的奇迹。

品读课文

1.快速浏览课文,找出一句话来说明老人到底创造了一个怎样的奇迹呢?

十五年啊,绿化了八条沟,造了七条防风林带,三千七百亩林网,这是多么了不起的奇迹。

2.课文哪部分还具体写到了这一奇迹?请再次仔细默读课文,找出相关语句。

窗外是参天的杨柳。院子在山沟里,山上全是树。我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷过涛声,叶间闪着粼粼的波光。

2.课文哪部分还具体写到了这一奇迹?请再次仔细默读课文,找出相关语句。

窗外是参天的杨柳。院子在山沟里,山上全是树。我们盘腿坐在土炕上,就像坐在船上,四周全是绿色的波浪,风一吹,树梢卷过涛声,叶间闪着粼粼的波光。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

杨柳、柳树,如臂如股,劲挺在山洼山腰。看不见它们的根,山洪涌下的泥埋住了树的下半截,树却勇敢地顶住了山洪的凶猛。这山已失去了原来的坡形,依着一层层的树形成一层层的梯。老人说:“这树下的淤泥有两米厚,都是好土啊。”是的,保住了这黄土,我们才有这绿树;有了这绿树,我们才守住了这片土。

品读课文

3.请大家轻声细读课文的2—3自然段,思考:这些了不起的奇迹是在什么情况下创造的呢?

品读课文

我知道这条山沟所处的大环境。这是中国的晋西北,是西伯利亚大风常来肆虐的地方,是干旱、霜冻、沙尘暴等与生命作对的怪物盘踞之地。

(1)肆虐:任意残杀或迫害。文中指西伯利亚大风经常吹刮,给当地造成很大的破坏和损失。

(2)盘踞:非法占据;霸占(地方)。文中指经常受到干旱、霜冻、沙尘暴的迫害。

品读课文

当地县志记载:“风大作时,能逆吹牛马使倒行,或擎之高二三丈而坠。”

志:文字记录; 县志:记载一个县历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的专书。

风大的时候,能够吹的逆风而行的牛马使他们倒退着行走,有时候还能把他们吹到两三丈的高度再掉下来。

品读课文

“一年一场风,从春刮到冬,无风三尺土,风起土满天。”

右玉县老城12米高的城墙如今已被黄沙埋没,人可以沿坡直接上到城墙。

五寨县由于风沙侵害,每一二十年就被迫搬迁一次,风沙已经成为当地最大的敌人。

每年有800万多亩农作物受旱,每年无霜期仅有104天。

受各种恶劣气候影响,400万亩土地沙化,1000万亩水土流失。

品读课文

老人用他的坚毅抵住了大环境的恶劣,而他生活的小环境又有着怎样辛酸的故事呢?

品读课文

我还知道这个院子里的小环境。一排三间房,就剩下老者一人。老人每天早晨起来抓把柴煮饭,带上干粮扛上锹进沟上山;晚上回来,吃过饭,抽袋烟睡觉。六十五岁那年,他组织了七位老汉开始治理这条沟,现在已有五人离世。他可敬的老伴,与他风雨同舟了一生;一天他栽树回来时,发现她已静静地躺在炕上过世了。他已经八十一岁,知道终有一天自己也会爬不起来。他唯一的女儿三番五次地从城里回来,接他出去享清福,他不走。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。

品读课文

我还知道这个院子里的小环境。一排三间房,就剩下老者一人。老人每天早晨起来抓把柴煮饭,带上干粮扛上锹进沟上山;晚上回来,吃过饭,抽袋烟睡觉。六十五岁那年,他组织了七位老汉开始治理这条沟,现在已有五人离世。他可敬的老伴,与他风雨同舟了一生;一天他栽树回来时,发现她已静静地躺在炕上过世了。他已经八十一岁,知道终有一天自己也会爬不起来。他唯一的女儿三番五次地从城里回来,接他出去享清福,他不走。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。

品读课文

我还知道这个院子里的小环境。一排三间房,就剩下老者一人。老人每天早晨起来抓把柴煮饭,带上干粮扛上锹进沟上山;晚上回来,吃过饭,抽袋烟睡觉。六十五岁那年,他组织了七位老汉开始治理这条沟,现在已有五人离世。他可敬的老伴,与他风雨同舟了一生;一天他栽树回来时,发现她已静静地躺在炕上过世了。他已经八十一岁,知道终有一天自己也会爬不起来。他唯一的女儿三番五次地从城里回来,接他出去享清福,他不走。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。

品读课文

于是,在晋西北,这块曾为无数革命先烈立下纪念碑的土地上,乡亲人立起了一块特殊的石碑,那就是“造林功臣碑”,上面镌刻着这样的文字——

一位山野老农,一座杨柳青山,一个多么了不起的奇迹!他——栽树老人高富,已经将自己的生命转化为另一种东西,他是真正与山川共存、与日月同辉了。

花儿永远这么红!青山永远不会老!

总结感悟

老农不仅留下了这片青山,还留下了与环境作斗争的不屈精神、绿化家园、保护环境,造福人类的无私奉献的精神,这就是作者所说的另一种东西,这一切将与山川同在,与日月同辉。老人的生命是有限的,但他生命的意义却在茫茫青山之中得到了扩张,而且将随着青山永垂不朽,让我们满怀敬佩之情与作者同呼:青山是不会老的!

拓展延伸

1.“青山不老,精神永存!”面对渐渐干涸的河流,面对皲裂的土地,面对土地日益荒漠化的趋势,像他一样默默奉献的造林英雄还有很多很多,推荐大家阅读这些文章:

《从伐木劳模到植树英雄——马永顺》

《吕梁“植树英雄”传——乔建平》

《“野人”——张侯拉》

2.每个人物,都有一个足以感动中国的故事。用心地动手为他们也制作一张“感动中国人物”的推荐表,与大家一起交流。

品读课文

十五年,守着艰苦;十五年,守着孤独。他觉得种树是命运的选择,屋后的青山就是生命的归宿。作为一个山野老农,他就这样用有限的生命实现了无限的价值。创造出的是一个奇迹,一个多么了不起的奇迹!

在这个了不起的奇迹背后,有谁又知道这十五年的辛酸往事呢?让我们走进“十五年奇迹的背后”。在梁衡的采访中发现了村干部的工作手记中有这么几页内容:

品读课文

1970年3月5日

春天的晋西北,还是一派荒凉的土尘。去年的霜冻还在我们的黄土地上盘旋,西伯利亚大风像冬日般肆虐着。

望着这片日益荒漠的土地,陷入了沉思……

于是,他带上干粮扛上铁锹进沟上山了……

品读课文

1974年9月21日

老人唯一的女儿又从城里回来,劝他回城了。他可敬的老伴,与他风雨同舟一生;没见着最后一面,就静静地躺在炕上过世了。乡亲们也觉得老人该享享清福了,种树的活儿太苦了。

老人敲着旱烟锅坐在小院口,望着绿风荡漾的山沟,思索着……

老人还有宏伟设想……

采访对象 高富 采访地点 晋西北的一条山沟

性别 男 年龄 81岁

职业 山野农夫 外貌特征 瘦小

感人事迹 在险恶的环境下,用15年的时间,创造了一块绿洲。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地