河南省信阳市淮滨县2023-2024学年高一上学期期中模拟历史试题B卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省信阳市淮滨县2023-2024学年高一上学期期中模拟历史试题B卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 20:58:30 | ||

图片预览

文档简介

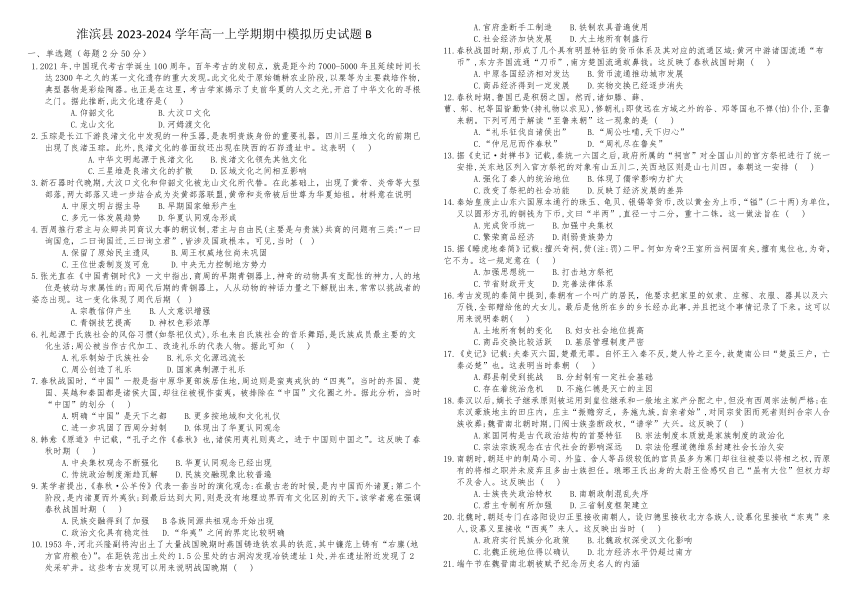

淮滨县2023-2024学年高一上学期期中模拟历史试题B

单选题(每题2分50分)

1.2021年,中国现代考古学诞生100周年。百年考古的发轫点,就是距今约7000-5000年且延续时间长达2300年之久的某一文化遗存的重大发现。此文化处于原始锄耕农业阶段,以粟等为主要栽培作物,典型器物是彩绘陶器。也正是在这里,考古学家揭示了史前华夏的人文之光,开启了中华文化的寻根之门。据此推断,此文化遗存是( )

A.仰韶文化 B.大汶口文化

C.龙山文化 D.河姆渡文化

2.玉琮是长江下游良渚文化中发现的一种玉器,是表明贵族身份的重要礼器。四川三星堆文化的前期已出现了良渚玉琮。此外,良渚文化的兽面纹还出现在陕西的石峁遗址中。这表明 ( )

A.中华文明起源于良渚文化 B.良渚文化领先其他文化

C.三星堆是良渚文化的扩散 D.区域文化之间相互影响

3.新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。在此基础上,出现了黄帝、炎帝等大型部落,两大部落又进一步结合成为炎黄部落联盟,黄帝和炎帝被后世尊为华夏始祖。材料意在说明

A.中原文明占据主导 B.早期国家雏形产生

C.多元一体发展趋势 D.华夏认同观念形成

4.西周推行君主与众卿共同商议大事的朝议制,君主与自由民(主要是与贵族)共商的问题有三类:“一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君”,皆涉及国政根本。可见,当时 ( )

A.保留了原始民主遗风 B.周王权威地位尚未巩固

C.王位世袭制岌岌可危 D.中央无力控制地方势力

5.张光直在《中国青铜时代》一文中指出,商周的早期青铜器上,神奇的动物具有支配性的神力,人的地位是被动与隶属性的;而周代后期的青铜器上,人从动物的神话力量之下解脱出来,常常以挑战者的

姿态出现。这一变化体现了周代后期 ( )

A.宗教信仰产生 B.人文意识增强

C.青铜技艺提高 D.神权色彩浓厚

6.礼起源于氏族社会的风俗习惯(如祭祀仪式),乐也来自氏族社会的音乐舞蹈,是氏族成员最主要的文化生活;周公被当作古代加工、改造礼乐的代表人物。据此可知 ( )

A.礼乐制始于氏族社会 B.礼乐文化源远流长

C.周公创造了礼乐 D.国家典制源于礼乐

7.春秋战国时,“中国”一般是指中原华夏部族居住地,周边则是蛮夷戎狄的“四夷”。当时的齐国、楚国、吴越和秦国都是诸侯大国,却往往被视作蛮夷,被排除在“中国”文化圈之外。据此分析,当时“中国”的划分 ( )

A.明确“中国”是天下之都 B.更多按地域和文化礼仪

C.进一步巩固了西周分封制 D.体现出了华夏认同观念

8.韩愈《原道》中记载,“孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”。这反映了春秋时期 ( )

A.中央集权观念不断强化 B.华夏认同观念已经出现

C.传统政治制度渐趋瓦解 D.民族交融现象比较普遍

9.某学者提出,《春秋·公羊传》代表一套当时的演化观念:在最古老的时候,是内中国而外诸夏;第二个阶段,是内诸夏而外夷狄;到最后达到大同,则是没有地理边界而有文化区别的天下。该学者意在强调春秋战国时期 ( )

A.民族交融得到了加强 B各族同源共祖观念开始出现

C.政治文化具有稳定性 D.“华夷”之间的界定比较明确

10.1953年,河北兴隆副将沟出土了大量战国晚期时燕国铸造铁农具的铁范,其中镰范上铸有“右廪(地方官府粮仓)”。在距铁范出土处约1.5公里处的古洞沟发现冶铁遗址1处,并在遗址附近发现了2处采矿井。这些考古发现可以用来说明战国晚期 ( )

A.官府垄断手工制造 B.铁制农具普遍使用

C.社会经济加快发展 D.大土地所有制盛行

11.春秋战国时期,形成了几个具有明显特征的货币体系及其对应的流通区域:黄河中游诸国流通“布币”,东方齐国流通“刀币”,南方楚国流通蚁鼻钱。这反映了春秋战国时期 ( )

A.中原各国经济相对发达 B.货币流通推动城市发展

C.商品经济得到一定发展 D.实物交换已经逐步消失

12.春秋时期,鲁国已是积弱之国。然而,诸如滕、薛、

曹、邾、杞等国皆勤贽(持礼物以求见),修朝礼;即使远在方域之外的谷、邓等国也不惮(怕)仆仆,至鲁来朝。下列可用于解读“至鲁来朝”这一现象的是 ( )

A.“礼乐征伐自诸侯出” B.“周公吐哺,天下归心”

C.“仲尼厄而作春秋” D.“周礼尽在鲁矣”

13.据《史记·封禅书》记载,秦统一六国之后,政府所属的“祠官”对全国山川的官方祭祀进行了统一安排,关东地区列入官方祭祀的对象有山五川二,关西地区则是山七川四。秦朝这一安排 ( )

A.强化了秦人的统治地位 B.体现了儒学影响力扩大

C.改变了祭祀的社会功能 D.反映了经济发展的差异

14.秦始皇废止山东六国原本通行的珠玉、龟贝、银锡等货币,改以黄金为上币,“镒”(二十两)为单位,又以圆形方孔的铜钱为下币,文曰“半两”,直径一寸二分,重十二铢。这一做法旨在 ( )

A.完成货币统一 B.加强中央集权

C.繁荣商品经济 D.削弱贵族势力

15.据《睡虎地秦简》记载:擅兴奇祠,赀(注:罚)二甲。何如为奇 王室所当祠固有矣,擅有鬼位也,为奇,

它不为。这一规定意在 ( )

A.加强思想统一 B.打击地方祭祀

C.节省财政开支 D.完善法律体系

16.考古发现的秦简中提到,秦朝有一个叫广的居民,他要求把家里的奴隶、庄稼、衣服、器具以及六万钱,全部赠给他的大女儿。最后是他所在乡的乡长经办此事,并且把这个事情记录了下来。这可以用来说明秦朝( )

A.土地所有制的变化 B.妇女社会地位提高

C.商品交换比较活跃 D.基层管理制度严密

17.《史记》记载:夫秦灭六国,楚最无罪。自怀王入秦不反,楚人怜之至今,故楚南公曰“楚虽三户,亡秦必楚”也。这表明当时秦朝 ( )

A.郡县制受到挑战 B.分封制有一定社会基础

C.存在着统治危机 D.不施仁德是灭亡的主因

18.秦汉以后,嫡长子继承原则被运用到皇位继承和一般地主家产分配之中,但没有西周宗法制严格;在东汉豪族地主的田庄内,庄主“振赡穷乏,务施九族,自亲者始”,对同宗贫困而死者则纠合宗人合族收葬;魏晋南北朝时期,门阀士族垄断政权,“谱学”大兴。这反映了( )

A.家国同构是古代政治结构的首要特征 B.宗法制度本质就是家族制度的政治化

C.宗法宗族观念在古代社会的影响深远 D.宗法伦理道德维系封建社会长治久安

19.南朝时,朝廷中的制局小司、外监、舍人等品级较低的官员虽多为寒门却往往被委以将相之权,而原有的将相之职并未废弃且多由士族担任。琅琊王氏出身的太尉王俭感叹自己“虽有大位”但权力却不及舍人。这反映出 ( )

A.士族丧失政治特权 B.南朝政制混乱失序

C.君主专制有所加强 D.三省制度框架建立

20.北魏时,朝廷专门在洛阳设归正里接收南朝人,设归德里接收北方各族人,设慕化里接收“东夷”来人,设慕义里接收“西夷”来人。这反映出当时 ( )

A.政府实行民族分化政策 B.北魏政权深受汉文化影响

C.北魏正统地位得以确认 D.北方经济水平仍超过南方

21.端午节在魏晋南北朝被赋予纪念历史名人的内涵

如晋地纪念介子推,吴地纪念伍子胥等。最终,荆楚祭祀屈原之俗得到了广泛认同,龙舟竞渡、采艾插蒲等习俗也相继为各地人民所采用。端午节的变化,主要反映出当时( )

A.防疫和卫生意识的逐渐普及 B.民族交融与南北交流的趋势加强

C.中原地区民间风俗成为正统 D.儒佛道合流的局面促进思想趋同

22.唐代三省间的纠纷,贞观初年即已出现。为避免中书、门下二省的纠缠不休,皇帝就将二省合在一起议事,这就是政事堂。其后,皇帝又以他官参加政事堂会议,称为参知政事。该做法 ( )

A.逐渐缩小了尚书省职权 B.强化了宰相参政议政职能

C.便于皇帝全面控制朝政 D.为变革选官制度奠定基础

23.著名的《赋得古原草送别》一诗为白居易参与江南农活时所作,白居易凭借此诗一举中第。然而获得功名的白居易和当时许多出身较为低微的进士一样,不得不主动结交长安名士,只有这样才能通过其推荐得以授官。这表明当时 ( )

A.世家大族垄断官场 B.重文轻武风气愈发浓厚

C.官员主导文学创作 D.社会阶层流动存在障碍

24.唐朝以开元初年为界,在此之前尚书省处于权力中心,位居其下的中书省权力上升,门下省下降;之后,尚书省权力一直在其他二省之下,门下省则逐渐上升,直至超越中书省。对此合理的解释是( )

A.三省权力格局受到皇权影响 B.三省六部的运行日臻成熟

C.三省间的制衡机制渐趋完备 D.中枢决策权力发生了异化

25.宋初的统治者以路作为高层行政区,按照交通路线为主划分。每路设转运司、刑狱司、常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋、监察司法、粮食储备平抑物价、治安边防的职能。据此可知,路的设立 ( )

A.体现崇文抑武的理念 B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远 D.削弱地方割据的基础

26.春秋战国时期的道德教育主张。阅读材料,回答问题。(25分)

材料 儒家追求社会的完善,要求人们超越自我,把他人利益、社会整体利益放在首位,把社会完善作为人生责任。在道德教育上,儒家注重培养为官者“以民为本”、对百姓负责的责任意识,“操心也危,虑患也深”“君子安而不忘危,存而不忘亡”的忧患意识,主张为官行政,必须有公正无私、勤政有为、清廉自守的道德规范。儒家也重视“教化”“化民成俗”,重视“礼”的道德规范的作用,“道之以德,齐之以礼,有耻且格”。在道德教育上,道家认为道德是自然存在,呼吁为官者应尊重自然,尊重规律,尊重百姓,要顺人之心,顺物之性,无为施政,不扰民生,不以自己的意志强加于人。道家以政不扰民作为行政者最重要的道德要求。道家的社会道德规范要求是慈、俭、不争,这里包含着清心寡欲,淡泊名利等一系列社会道德规范。

--摘编自邹强、王松《中国古代儒家与道家道德教育思想之比较》

依据材料并结合所学,评析儒家和道家有关道德教育的主张。

27.阅读材料,回答问题。(25分)

材料 公元前 141年,汉武帝刚即位,面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。汉武帝采纳主父偃的建议,把本属于王国的部分领土新立为侯国,并改变其隶属关系,使之归属于附近汉郡。他任命布衣儒生公孙弘为丞相,改变了以列侯拜相的制度,并起用富有才气和政治进取心的东方朔、司马相如等文学侍从,让他们与丞相为首的大臣就决策方案展开辩论,结果“大臣数诎”。为了襄赞大业,汉武帝“征天下举方正贤良文学材力之士,待以不次之位”,并下诏严斥地方官不举荐人才,由此出现了“群士慕向,异人并出”的景象。汉武帝还一改汉初宽松的经济政策,“兴盐、铁,设酒榷,置均输,蓄货长财,以佐助边费”,实现了“民不益赋而天下用饶”。

-摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

根据材料并结合所学知识,概括汉武帝推行制度变革的原因及制度变革的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝推行制度变革的历史意义。

参考答案

1-5ADCAB

6-10BBBAC

11-15CDABA

16-20DCCCB

21-25BCDAD

26.答案:儒家要求人们把他人利益、社会整体利益放在首位;主张统治者为政以德,以民为本;对百姓实行教化,用礼来规范人们的行为。道家主张统治者无为而治,不扰民生,社会道德规范是慈、俭、不争。

儒家和道家都是针对春秋战国时期出现的王室衰微、诸侯争霸、礼崩乐坏、社会动荡等现象,就伦理和政治重建问题提出了道德教育主张。儒家思想的核心观念是“仁”,主张仁者爱人,由此衍生出来的道德教育主张体现了民本思想,对推动中国历史的发展起到了积极作用,儒家主张的通过道德礼义教化民众后来成了中国古代与法治相辅相成的治理方式。道家将天地万物本原归结为“道”,提出“道法自然”,由此衍生出来的道德教育主张体现了尊重自然规律,顺应自然的思想,丰富了中华优秀传统文化的内涵。

儒家和道家关于道德教育的主张是春秋战国时期的产物,在当时的社会并没有实现,但却对后世产生了重大影响。

27.答案:(1)原因:地方割据势力壮大;匈奴问题;土地兼并严重;增加财政收入。

举措:统一货币铸造;盐铁官营;打击匈奴;颁布“推恩令”;实行察举制,任用贤能;尊崇儒术。

(2)意义:加强了中央集权;巩固了统一多民族国家;为后世提供国家治理的方案。

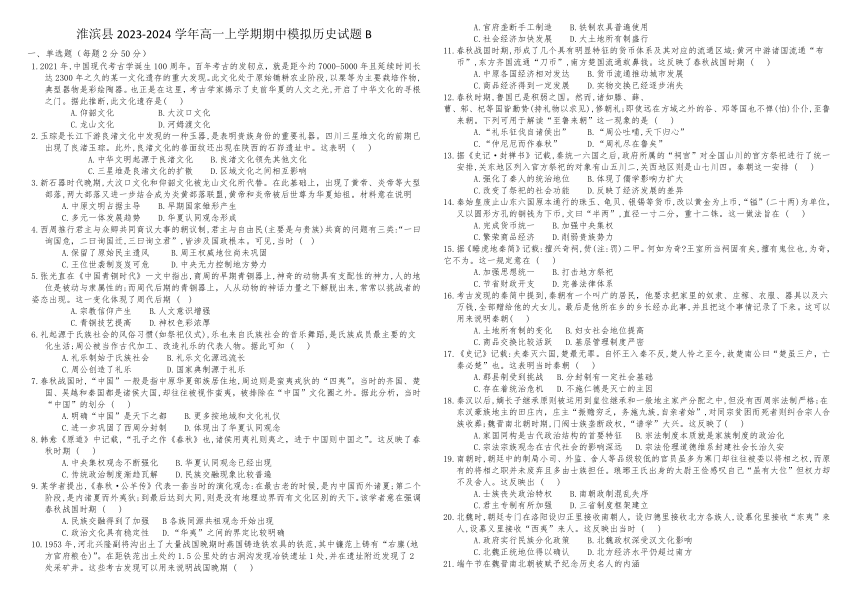

单选题(每题2分50分)

1.2021年,中国现代考古学诞生100周年。百年考古的发轫点,就是距今约7000-5000年且延续时间长达2300年之久的某一文化遗存的重大发现。此文化处于原始锄耕农业阶段,以粟等为主要栽培作物,典型器物是彩绘陶器。也正是在这里,考古学家揭示了史前华夏的人文之光,开启了中华文化的寻根之门。据此推断,此文化遗存是( )

A.仰韶文化 B.大汶口文化

C.龙山文化 D.河姆渡文化

2.玉琮是长江下游良渚文化中发现的一种玉器,是表明贵族身份的重要礼器。四川三星堆文化的前期已出现了良渚玉琮。此外,良渚文化的兽面纹还出现在陕西的石峁遗址中。这表明 ( )

A.中华文明起源于良渚文化 B.良渚文化领先其他文化

C.三星堆是良渚文化的扩散 D.区域文化之间相互影响

3.新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。在此基础上,出现了黄帝、炎帝等大型部落,两大部落又进一步结合成为炎黄部落联盟,黄帝和炎帝被后世尊为华夏始祖。材料意在说明

A.中原文明占据主导 B.早期国家雏形产生

C.多元一体发展趋势 D.华夏认同观念形成

4.西周推行君主与众卿共同商议大事的朝议制,君主与自由民(主要是与贵族)共商的问题有三类:“一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君”,皆涉及国政根本。可见,当时 ( )

A.保留了原始民主遗风 B.周王权威地位尚未巩固

C.王位世袭制岌岌可危 D.中央无力控制地方势力

5.张光直在《中国青铜时代》一文中指出,商周的早期青铜器上,神奇的动物具有支配性的神力,人的地位是被动与隶属性的;而周代后期的青铜器上,人从动物的神话力量之下解脱出来,常常以挑战者的

姿态出现。这一变化体现了周代后期 ( )

A.宗教信仰产生 B.人文意识增强

C.青铜技艺提高 D.神权色彩浓厚

6.礼起源于氏族社会的风俗习惯(如祭祀仪式),乐也来自氏族社会的音乐舞蹈,是氏族成员最主要的文化生活;周公被当作古代加工、改造礼乐的代表人物。据此可知 ( )

A.礼乐制始于氏族社会 B.礼乐文化源远流长

C.周公创造了礼乐 D.国家典制源于礼乐

7.春秋战国时,“中国”一般是指中原华夏部族居住地,周边则是蛮夷戎狄的“四夷”。当时的齐国、楚国、吴越和秦国都是诸侯大国,却往往被视作蛮夷,被排除在“中国”文化圈之外。据此分析,当时“中国”的划分 ( )

A.明确“中国”是天下之都 B.更多按地域和文化礼仪

C.进一步巩固了西周分封制 D.体现出了华夏认同观念

8.韩愈《原道》中记载,“孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”。这反映了春秋时期 ( )

A.中央集权观念不断强化 B.华夏认同观念已经出现

C.传统政治制度渐趋瓦解 D.民族交融现象比较普遍

9.某学者提出,《春秋·公羊传》代表一套当时的演化观念:在最古老的时候,是内中国而外诸夏;第二个阶段,是内诸夏而外夷狄;到最后达到大同,则是没有地理边界而有文化区别的天下。该学者意在强调春秋战国时期 ( )

A.民族交融得到了加强 B各族同源共祖观念开始出现

C.政治文化具有稳定性 D.“华夷”之间的界定比较明确

10.1953年,河北兴隆副将沟出土了大量战国晚期时燕国铸造铁农具的铁范,其中镰范上铸有“右廪(地方官府粮仓)”。在距铁范出土处约1.5公里处的古洞沟发现冶铁遗址1处,并在遗址附近发现了2处采矿井。这些考古发现可以用来说明战国晚期 ( )

A.官府垄断手工制造 B.铁制农具普遍使用

C.社会经济加快发展 D.大土地所有制盛行

11.春秋战国时期,形成了几个具有明显特征的货币体系及其对应的流通区域:黄河中游诸国流通“布币”,东方齐国流通“刀币”,南方楚国流通蚁鼻钱。这反映了春秋战国时期 ( )

A.中原各国经济相对发达 B.货币流通推动城市发展

C.商品经济得到一定发展 D.实物交换已经逐步消失

12.春秋时期,鲁国已是积弱之国。然而,诸如滕、薛、

曹、邾、杞等国皆勤贽(持礼物以求见),修朝礼;即使远在方域之外的谷、邓等国也不惮(怕)仆仆,至鲁来朝。下列可用于解读“至鲁来朝”这一现象的是 ( )

A.“礼乐征伐自诸侯出” B.“周公吐哺,天下归心”

C.“仲尼厄而作春秋” D.“周礼尽在鲁矣”

13.据《史记·封禅书》记载,秦统一六国之后,政府所属的“祠官”对全国山川的官方祭祀进行了统一安排,关东地区列入官方祭祀的对象有山五川二,关西地区则是山七川四。秦朝这一安排 ( )

A.强化了秦人的统治地位 B.体现了儒学影响力扩大

C.改变了祭祀的社会功能 D.反映了经济发展的差异

14.秦始皇废止山东六国原本通行的珠玉、龟贝、银锡等货币,改以黄金为上币,“镒”(二十两)为单位,又以圆形方孔的铜钱为下币,文曰“半两”,直径一寸二分,重十二铢。这一做法旨在 ( )

A.完成货币统一 B.加强中央集权

C.繁荣商品经济 D.削弱贵族势力

15.据《睡虎地秦简》记载:擅兴奇祠,赀(注:罚)二甲。何如为奇 王室所当祠固有矣,擅有鬼位也,为奇,

它不为。这一规定意在 ( )

A.加强思想统一 B.打击地方祭祀

C.节省财政开支 D.完善法律体系

16.考古发现的秦简中提到,秦朝有一个叫广的居民,他要求把家里的奴隶、庄稼、衣服、器具以及六万钱,全部赠给他的大女儿。最后是他所在乡的乡长经办此事,并且把这个事情记录了下来。这可以用来说明秦朝( )

A.土地所有制的变化 B.妇女社会地位提高

C.商品交换比较活跃 D.基层管理制度严密

17.《史记》记载:夫秦灭六国,楚最无罪。自怀王入秦不反,楚人怜之至今,故楚南公曰“楚虽三户,亡秦必楚”也。这表明当时秦朝 ( )

A.郡县制受到挑战 B.分封制有一定社会基础

C.存在着统治危机 D.不施仁德是灭亡的主因

18.秦汉以后,嫡长子继承原则被运用到皇位继承和一般地主家产分配之中,但没有西周宗法制严格;在东汉豪族地主的田庄内,庄主“振赡穷乏,务施九族,自亲者始”,对同宗贫困而死者则纠合宗人合族收葬;魏晋南北朝时期,门阀士族垄断政权,“谱学”大兴。这反映了( )

A.家国同构是古代政治结构的首要特征 B.宗法制度本质就是家族制度的政治化

C.宗法宗族观念在古代社会的影响深远 D.宗法伦理道德维系封建社会长治久安

19.南朝时,朝廷中的制局小司、外监、舍人等品级较低的官员虽多为寒门却往往被委以将相之权,而原有的将相之职并未废弃且多由士族担任。琅琊王氏出身的太尉王俭感叹自己“虽有大位”但权力却不及舍人。这反映出 ( )

A.士族丧失政治特权 B.南朝政制混乱失序

C.君主专制有所加强 D.三省制度框架建立

20.北魏时,朝廷专门在洛阳设归正里接收南朝人,设归德里接收北方各族人,设慕化里接收“东夷”来人,设慕义里接收“西夷”来人。这反映出当时 ( )

A.政府实行民族分化政策 B.北魏政权深受汉文化影响

C.北魏正统地位得以确认 D.北方经济水平仍超过南方

21.端午节在魏晋南北朝被赋予纪念历史名人的内涵

如晋地纪念介子推,吴地纪念伍子胥等。最终,荆楚祭祀屈原之俗得到了广泛认同,龙舟竞渡、采艾插蒲等习俗也相继为各地人民所采用。端午节的变化,主要反映出当时( )

A.防疫和卫生意识的逐渐普及 B.民族交融与南北交流的趋势加强

C.中原地区民间风俗成为正统 D.儒佛道合流的局面促进思想趋同

22.唐代三省间的纠纷,贞观初年即已出现。为避免中书、门下二省的纠缠不休,皇帝就将二省合在一起议事,这就是政事堂。其后,皇帝又以他官参加政事堂会议,称为参知政事。该做法 ( )

A.逐渐缩小了尚书省职权 B.强化了宰相参政议政职能

C.便于皇帝全面控制朝政 D.为变革选官制度奠定基础

23.著名的《赋得古原草送别》一诗为白居易参与江南农活时所作,白居易凭借此诗一举中第。然而获得功名的白居易和当时许多出身较为低微的进士一样,不得不主动结交长安名士,只有这样才能通过其推荐得以授官。这表明当时 ( )

A.世家大族垄断官场 B.重文轻武风气愈发浓厚

C.官员主导文学创作 D.社会阶层流动存在障碍

24.唐朝以开元初年为界,在此之前尚书省处于权力中心,位居其下的中书省权力上升,门下省下降;之后,尚书省权力一直在其他二省之下,门下省则逐渐上升,直至超越中书省。对此合理的解释是( )

A.三省权力格局受到皇权影响 B.三省六部的运行日臻成熟

C.三省间的制衡机制渐趋完备 D.中枢决策权力发生了异化

25.宋初的统治者以路作为高层行政区,按照交通路线为主划分。每路设转运司、刑狱司、常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋、监察司法、粮食储备平抑物价、治安边防的职能。据此可知,路的设立 ( )

A.体现崇文抑武的理念 B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远 D.削弱地方割据的基础

26.春秋战国时期的道德教育主张。阅读材料,回答问题。(25分)

材料 儒家追求社会的完善,要求人们超越自我,把他人利益、社会整体利益放在首位,把社会完善作为人生责任。在道德教育上,儒家注重培养为官者“以民为本”、对百姓负责的责任意识,“操心也危,虑患也深”“君子安而不忘危,存而不忘亡”的忧患意识,主张为官行政,必须有公正无私、勤政有为、清廉自守的道德规范。儒家也重视“教化”“化民成俗”,重视“礼”的道德规范的作用,“道之以德,齐之以礼,有耻且格”。在道德教育上,道家认为道德是自然存在,呼吁为官者应尊重自然,尊重规律,尊重百姓,要顺人之心,顺物之性,无为施政,不扰民生,不以自己的意志强加于人。道家以政不扰民作为行政者最重要的道德要求。道家的社会道德规范要求是慈、俭、不争,这里包含着清心寡欲,淡泊名利等一系列社会道德规范。

--摘编自邹强、王松《中国古代儒家与道家道德教育思想之比较》

依据材料并结合所学,评析儒家和道家有关道德教育的主张。

27.阅读材料,回答问题。(25分)

材料 公元前 141年,汉武帝刚即位,面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。汉武帝采纳主父偃的建议,把本属于王国的部分领土新立为侯国,并改变其隶属关系,使之归属于附近汉郡。他任命布衣儒生公孙弘为丞相,改变了以列侯拜相的制度,并起用富有才气和政治进取心的东方朔、司马相如等文学侍从,让他们与丞相为首的大臣就决策方案展开辩论,结果“大臣数诎”。为了襄赞大业,汉武帝“征天下举方正贤良文学材力之士,待以不次之位”,并下诏严斥地方官不举荐人才,由此出现了“群士慕向,异人并出”的景象。汉武帝还一改汉初宽松的经济政策,“兴盐、铁,设酒榷,置均输,蓄货长财,以佐助边费”,实现了“民不益赋而天下用饶”。

-摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

根据材料并结合所学知识,概括汉武帝推行制度变革的原因及制度变革的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝推行制度变革的历史意义。

参考答案

1-5ADCAB

6-10BBBAC

11-15CDABA

16-20DCCCB

21-25BCDAD

26.答案:儒家要求人们把他人利益、社会整体利益放在首位;主张统治者为政以德,以民为本;对百姓实行教化,用礼来规范人们的行为。道家主张统治者无为而治,不扰民生,社会道德规范是慈、俭、不争。

儒家和道家都是针对春秋战国时期出现的王室衰微、诸侯争霸、礼崩乐坏、社会动荡等现象,就伦理和政治重建问题提出了道德教育主张。儒家思想的核心观念是“仁”,主张仁者爱人,由此衍生出来的道德教育主张体现了民本思想,对推动中国历史的发展起到了积极作用,儒家主张的通过道德礼义教化民众后来成了中国古代与法治相辅相成的治理方式。道家将天地万物本原归结为“道”,提出“道法自然”,由此衍生出来的道德教育主张体现了尊重自然规律,顺应自然的思想,丰富了中华优秀传统文化的内涵。

儒家和道家关于道德教育的主张是春秋战国时期的产物,在当时的社会并没有实现,但却对后世产生了重大影响。

27.答案:(1)原因:地方割据势力壮大;匈奴问题;土地兼并严重;增加财政收入。

举措:统一货币铸造;盐铁官营;打击匈奴;颁布“推恩令”;实行察举制,任用贤能;尊崇儒术。

(2)意义:加强了中央集权;巩固了统一多民族国家;为后世提供国家治理的方案。

同课章节目录