天津市第四十七中学2023-2024学年高一上学期期中考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市第四十七中学2023-2024学年高一上学期期中考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 48.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 17:37:55 | ||

图片预览

文档简介

天津市第四十七中学2023-2024学年高一上学期期中考试

语文试卷

第Ⅰ卷 选择题(共四部分,满分49分)

一、阅读下面的文字,完成1-3小题。(本题共3小题,每小题3分,共9分)

以文为诗在韩愈诗中得到极为广泛的运用,然韩诗学杜,世所公认,韩诗之所以______,自成一家,正是从杜诗多种艺术手段中选取以文为诗并极力推广发展而成。中唐以后,稍有成就的诗人无一不得杜之一脉而加以发展,分别以元、白与韩、孟为代表的两大诗派,实际上就是从不同的角度对杜甫以文为诗的继承和发展。至于宋诗一变唐音,______,其主要特征就是大量的议论和散化,如此一代诗风的形成,其中以文为诗的积极影响,无疑是极为重要的因素。

以文为诗积极方面的本质精神,还表现了诗人在艺术上勇于打破常规、______的创造性。东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验教训,打破作词“别是一家”的正宗藩篱,创造了豪放词派。如此看来,宋词创作及其“以诗为词”的现象,( ),因此勇于打破艺术样式之间的传统局限而自成一系统,是______的。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.别具只眼另辟蹊径别具一格有目共睹

B.别具只眼另起炉灶不拘一格有目共睹

C.别树一帜另起炉灶别具一格显而易见

D.别树一帜另辟蹊径不拘一格显而易见

2.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验教训,打破作词“别是一家”的正宗藩篱,创立了豪放词派。

B.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验教训,打破词“别是一家”的正宗藩篱,创造了豪放词派。

C.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验,打破词“别是一家”的正宗藩篱,创立了豪放词派。

D.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验,打破作词“别是一家”的正宗藩篱,创造了豪放词派。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.受到杜甫以文为诗的手段和精神的影响程度是不同的

B.都程度不同地受到杜甫以文为诗的手段和精神的影响

C.杜甫以文为诗的手段和精神都程度不同地影响了它们

D.杜甫以文为诗的手段和精神影响它们的程度是不同的

二、阅读下面的文字,完成4-6小题。(本题共3小题,每小题3分,共9分)

材料一:

词原是歌筵酒席间演唱的歌辞,然而后人却又往往从这种歌辞中看到了比兴寄托的深意。比兴寄托有广义的解释,也有狭义的解释;有字面的解释,也有引申的解释;有就作者方面而言的说法,也有就读者方面而言的说法。我们可以从不同的角度分析这个问题。

先讲“比”“兴”二字。词天生有这一特质;容易把作者引向比兴寄托的路子,也容易引起读者比兴寄托的联想。本来“比”“兴”二字是写诗的两种作法,如果换一种较新的说法,我以为比兴就是指心与物相结合的两种基本关系,“兴”是见物起兴,是由物及心。

见物起兴是说你看到一个物象,引起你内心的一种感发。以《诗经》来说,“关关雎鸠,在河之洲”是外在的物象,所谓“物象”是眼睛所能看见的,耳朵所能听见的,凡是感官所能感受的统称物象。这在中国诗歌中有很久远的传统。即如《诗品·序》中就曾说:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”又说:“若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。”陆机的《文赋》也曾说“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”,都是说你看到外界的景物后引起了你内心的感发,是由物及心的物与心的关系,这就是所谓的“兴”。李后主《乌夜啼》:“林花谢了春红,太匆匆!无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪,相留醉,几时重?自是人生长恨水长东。”这种由于看到“林花谢了春红”而引起的感发就属于此类。

什么叫“比”呢?“比”是以此例彼,是说你内心中有一种情意,要借助于外在的物象来传达,因为诗歌这种美文,如果只讲抽象的概念中的情意,便不易引起读者直接的感动,所以常要把抽象概念的情意与具体的物象联系起来,才能引起读者的感发。由心及物的例证如《诗经·硕鼠》:“硕鼠硕鼠,无食我黍。三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。”是用一只吃粮食的大老鼠来比喻剥削者,这是他心中先有一个剥削者的概念,然后用硕鼠这一形象来表现的,是先有内心的情意然后找形象来比喻,是由心及物的心与物的关系,这就是所谓“比”。秦观的“欲见回肠,断尽金炉小篆香”(《减字木兰花·天涯旧恨》),说你要看到我内心中那千回百转的情意,就如同像篆字般曲折的小篆香一样,寸寸燃尽,以此形容他回肠的寸断。这也是“比”,是先有其回肠的情绪而后以小篆香来做比喻的。

所以一般说来,比兴就是表达情意的两种基本方式,或者是由物及心,或者是由心及物。这是对“比兴”最简单的解释。

不过,“兴”的情况比较复杂,因为“兴”只是纯粹直接的感发,并没有明显的理性的衡量和比较,所以有时是正面的感发,有时是反面的感发,而且同样的物象可以引起不同的感发,所以“兴”这种感发的范围是非常自由的,不是理性所能够完全掌握的。相对而言,“比”是比较有理性的。总之,“比”与“兴”基本上原该是指诗歌创作中“心”与“物”相交感时的两种方式和作用,但是汉儒却对“比兴”有了另一种解释,说“比”是“见今之失,不敢斥言,取比类以言之”,而“兴”则是“见今之美,嫌于媚谀,取善事以喻劝之”(《周礼·春官·大师》郑注)。不过,这种说法并不完全可信,因为从《诗经》的作品分析,用兴的方法写的对象不一定都是美的,用比的方法写的对象也不一定都是恶的。总而言之,在中国文学批评的传统上,“比兴”就开始有了另外的意思,就是“言在此意在彼”的一种美刺托喻的意思。这以后,在诗歌创作中说到“比兴”就再难只以单纯的心物交感的比兴来衡量,而有了一种言外之意可以追寻体会的意思了。

(摘编自叶嘉莹《诗显而词隐》)

材料二:

有时候你会感觉到一种宿命,好像是注定了要让一个诗人亡一次国,然后李煜才会写出分量那么重的几个句子出来。就是如果不是遭遇这么大的一个事件,他的生命情调不会从早期的有点轻浮、有点淫乐转到那么深沉。就是一个亡国,忽然让这个才华横溢的人领悟到繁华到幻灭。所以我们读到《虞美人》,读到《浪淘沙》,读到他这些后期的作品的时候,忽然带动了一个很不同的生命经验。这种在亡国之后产生出来的创造力,其实是值得我们重视的。

五代词刚好是诗词这两种文体的连接,因为在唐诗的黄金时代之后,你要写诗超过李白杜甫,想都不必想了。所以要另辟蹊径,另辟一条新路出来,反而走到了通俗的这个世界上去,把通俗重新开创新经验。当时有一批傻傻的人,还在那边继续模仿唐诗的,全部都完了。反而走到流行歌曲的这批人出现了新的东西,这就是我们今天讲的五代词的变革意义,就是词根本就是流行歌曲。

大家也许可以理解,为什么我们今天读到“林花谢了春红”这样的句子,我们会隐约感觉跟唐诗不一样。“太匆匆”,就是一个很直接的民间感情,就是觉得好快啊。所以你会发现,把这些东西变成歌,变成现代的流行歌曲非常容易,因为它本来就是歌。我们现在读的《虞美人》《乌夜啼》都不是文学的名字,而是音乐的名字,等于现在我们讲的“降G大调”之类的意思,升调、降调的意思。

(摘编自蒋勋《为什么唐诗会变成宋词》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.叶嘉莹认为,词天生就有“比”“兴”的特质,作者容易运用比兴寄托,而读者也容易产生比兴寄托的联想。

B.汉儒对“比兴”兴美比恶的解释,叶嘉莹认为并不可信,但其引出了一种言外之意的美刺托喻的解释。

C.叶嘉莹认为比兴是表达情意的两种基本方式,“兴”是由物及心,“比”则是由心及物,也是写诗的两种作法。

D.蒋勋认为,李煜遭遇了亡国破家的大事件,从而产生出艺术上的创造力,创作出《虞美人》等震撼人心的作品。

5.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.因为“兴”感发的范围非常自由,其情况也比较复杂,所以只是纯粹直接的感发,并没有明显的理性的衡量和比较。

B.叶嘉莹引用《减字木兰花·天涯旧恨》是为了解说“比”的概念,蒋勋引用“林花谢了春红,太匆匆”是为了说明五代词与唐诗不同。

C.“比兴”有各种解释,在材料一中叶嘉莹选择的是最简单的、广义的和引申的解释,是就作者方面而言的说法来分析的。

D.唐诗达到了诗歌发展的黄金时代,继续模仿唐诗是没有出路的,而另辟蹊径将通俗的词进行创新,反而超越了唐诗。

6.结合材料内容,下列选项中不属于“见物起兴”的一项是( )

A.呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾、鼓瑟吹笙。

B.桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

C.桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚。

D.我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。

三、课内练习,完成7-14小题。(本题共8小题,每小题2分,共16分)

7.下列各组句子中加点词语的解释有误的一项是( )

A.作《师说》以贻之 贻:赠送

B.声非加疾也 疾:快,这里引申为“洪亮”。

C.吾尝跂而望矣 跂:踮起脚后跟。

D.而绝江河 绝:断绝。

8.下列句子中加点虚词的意义和用法相同的一组是( )

A)木受绳则直/于其身也,则耻师焉

B.风雨兴焉/犹且从师而问焉

C.巫医乐师百工之人/郯子之徒

D.蟹六跪而二螯/则群聚而笑

9.下列句子中,没有通假字一项的是( )

A.今其智乃反不能及 B.虽有槁暴

C.或师焉,或不焉 D.契阔谈 ,心念旧恩

10.下列各句中加点词的意义和现代汉语相同的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.古之学者必有师

C.金就砺则利 D.遥想公瑾当年

11.下列句子中,没有词类活用的一项的是( )

A.上食埃土,下饮黄泉 B.潦倒新停浊酒杯

C.于其身也,则耻师焉 D.非能水也,而绝江河

12.下列各句中与“何以解忧”的句式相同的一项( )

C.道之所存,师之所存也 B.蚓无爪牙之利,筋骨之强

C.句读之不知,惑之不解 D.而耻学于师

13.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.韩愈是中唐散文家、诗人,字退之,因其祖籍,世称“韩昌黎”;因其官职,世称“韩吏部”;死后谥“文”,故又称韩文公。与柳宗元一起倡导了古文运动。

B.词是我国古代一种可以配乐歌唱、句式长短不齐的诗体,又名长短句等,它兴起于隋唐,兴盛于宋代。

C.“建安风骨”指汉末建安时期曹氏父子等人的作品所具有的风骨遒劲、慷慨悲凉的文学风格。曹操《短歌行》即体现了这一风格。

D.《劝学》的作者荀况,是春秋后期赵国人,他强调后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

14.下列选项中有关“而”的用法不同的一项是( )

A.而绝江河 B.小学而大遗 C.锲而不舍 D.而寒于水

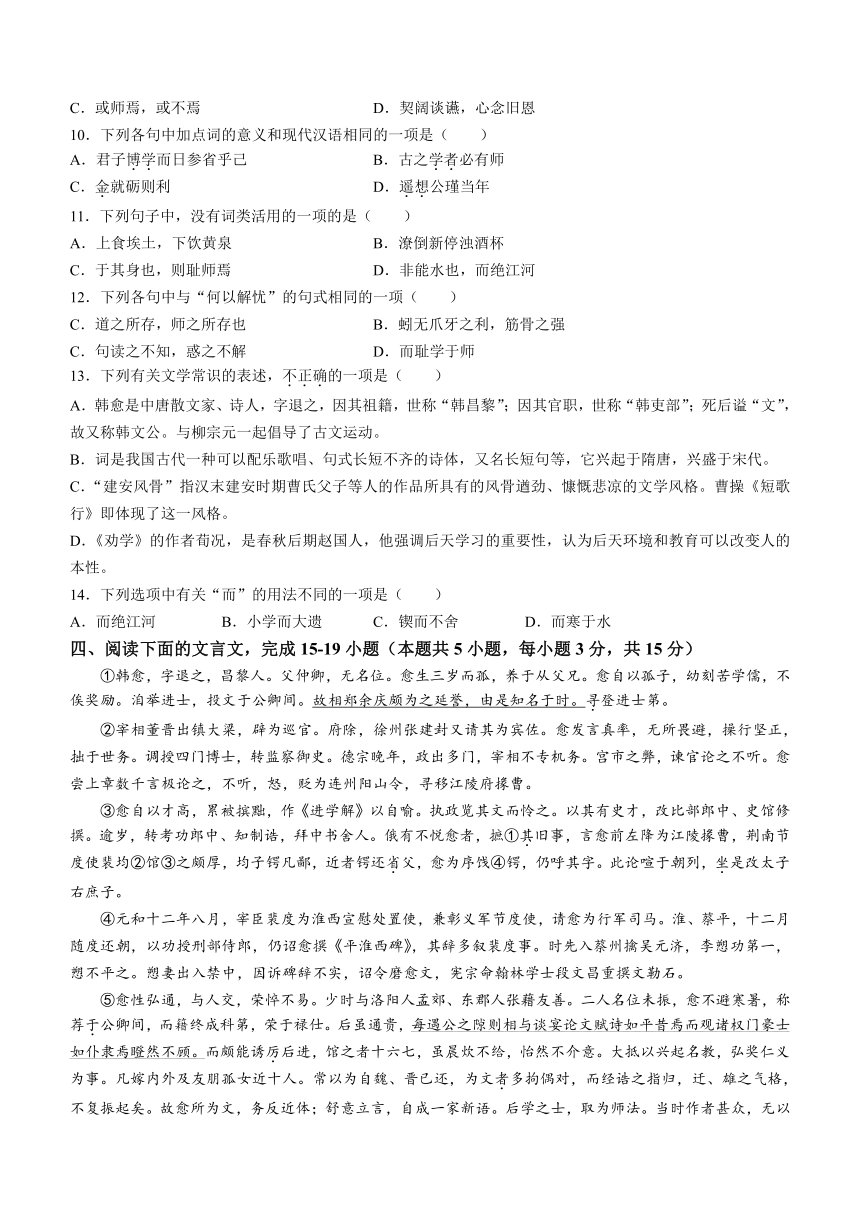

四、阅读下面的文言文,完成15-19小题(本题共5小题,每小题3分,共15分)

①韩愈,字退之,昌黎人。父仲卿,无名位。愈生三岁而孤,养于从父兄。愈自以孤子,幼刻苦学儒,不俟奖励。洎举进士,投文于公卿间。故相郑余庆颇为之延誉,由是知名于时。寻登进士第。

②宰相董晋出镇大梁,辟为巡官。府除,徐州张建封又请其为宾佐。愈发言真率,无所畏避,操行坚正,拙于世务。调授四门博士,转监察御史。德宗晚年,政出多门,宰相不专机务。宫市之弊,谏官论之不听。愈尝上章数千言极论之,不听,怒,贬为连州阳山令,寻移江陵府掾曹。

③愈自以才高,累被摈黜,作《进学解》以自喻。执政览其文而怜之。以其有史才,改比部郎中、史馆修撰。逾岁,转考功郎中、知制诰,拜中书舍人。俄有不悦愈者,摭①其旧事,言愈前左降为江陵掾曹,荆南节度使裴均②馆③之颇厚,均子锷凡鄙,近者锷还省父,愈为序饯④锷,仍呼其字。此论喧于朝列,坐是改太子右庶子。

④元和十二年八月,宰臣裴度为淮西宣慰处置使,兼彰义军节度使,请愈为行军司马。淮、蔡平,十二月随度还朝,以功授刑部侍郎,仍诏愈撰《平淮西碑》,其辞多叙裴度事。时先入蔡州擒吴元济,李愬功第一,愬不平之。愬妻出入禁中,因诉碑辞不实,诏令磨愈文,宪宗命翰林学士段文昌重撰文勒石。

⑤愈性弘通,与人交,荣悴不易。少时与洛阳人孟郊、东郡人张藉友善。二人名位未振,愈不避寒暑,称荐于公卿间,而籍终成科第,荣于禄仕。后虽通贵,每遇公之隙则相与谈宴论文赋诗如平昔焉而观诸权门豪士如仆隶焉瞪然不顾。而颇能诱厉后进,馆之者十六七,虽晨炊不给,怡然不介意。大抵以兴起名教,弘奖仁义为事。凡嫁内外及友朋孤女近十人。常以为自魏、晋已还,为文者多拘偶对,而经诰之指归,迁、雄之气格,不复振起矣。故愈所为文,务反近体;舒意立言,自成一家新语。后学之士,取为师法。当时作者甚众,无以过之,故世称“韩文”焉。

(节选自《旧唐书·韩愈传》)

【注】①摭:拾取。②裴均:宦官的养子,名声不好,人所不齿。③馆:供给食宿。④践行:设酒食送行。

15.对下列各句加点词的解释,不正确的一项是( )

A.寻登进士第 不久 B.近者锷还省父 省:看望

C.坐是改太子右庶子 因为 D.而颇能诱厉后进 厉:严厉

16.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是( )

A.以其有史才,改比部郎中 作《师说》以贻之

B.摭其旧事 其皆出于此乎

C.称荐于公卿间 不拘于时

D.为文者多拘偶对 而见者远

17.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.每遇公之隙/则相与谈宴/论文赋/诗如平昔焉/而观诸权门豪士/如仆隶焉/瞪然不顾。

B.每遇公之隙/则相与谈宴/论文赋诗/如平昔焉/而观诸权门豪士/如仆隶焉/瞪然不顾。

C.每遇/公之隙则相与谈宴/论文赋诗/如平昔焉/而观诸权门/豪士如仆隶焉/瞪然不顾。

D.每遇公之隙/则相与谈宴/论文赋/诗如平昔焉/而观诸权门/豪士如仆隶焉/瞪然不顾。

18.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“出”指离京外任,“辟”指官署征聘,“调”“转”指调动官职;“拜”指授予官职。

B.字,又称“表字”,古人幼时命名,成年取字,名和字一般在意义上存在一定的联系。

C.谈宴,指边宴饮边叙谈;本文中的“谈宴”与曹操《短歌行》“契阔谈 ,心念旧恩”中的意思相同。

D.元和,是年号;年号,是中国古代帝王用来纪年的名号,每位皇帝一生只有一个年号。

19.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.韩愈生性直率,敢于直言。他曾上过几千言的奏章把宫市的弊端毫无保留地讲了出来,皇上不听取,他就大为生气,因而被贬到边远的阳山做县令。

B.韩愈很有才能,史才突出。他仕途不顺,就写《进学解》,于是受到执政者怜惜;又因史学才能被委任为比部郎中、史馆修撰。

C.元和十二年,韩愈担任裴度的行军司马,大随同裴度平定淮西藩镇之乱有功,被朝廷任命为刑部侍郎。韩愈借撰写《平淮西碑》替裴度歌功颂德。

D.韩愈宽宏通达,待人如一。与他人交往,不论人家地位如何变化,他待人总不改变态度;他跟孟郊、张籍交往的事情,就是很典型的例子。

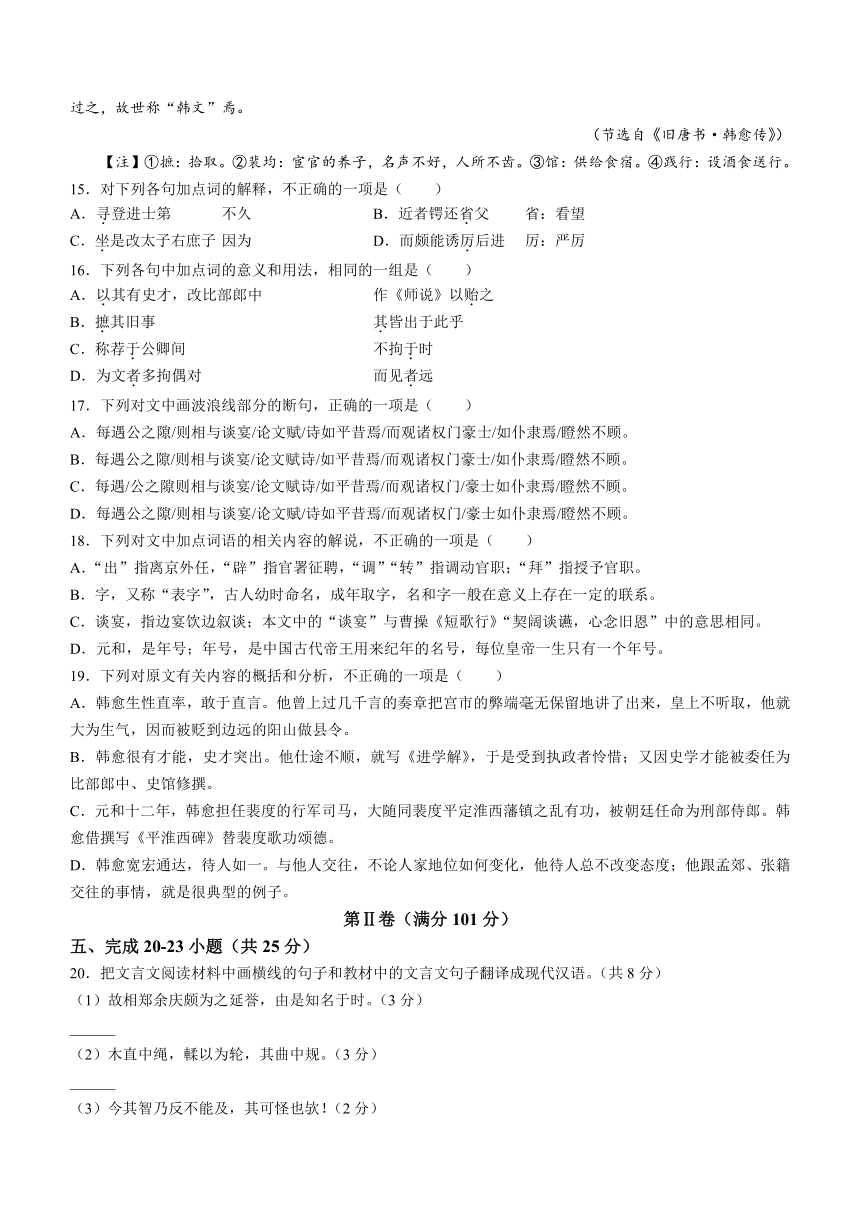

第Ⅱ卷(满分101分)

五、完成20-23小题(共25分)

20.把文言文阅读材料中画横线的句子和教材中的文言文句子翻译成现代汉语。(共8分)

(1)故相郑余庆颇为之延誉,由是知名于时。(3分)

______

(2)木直中绳,輮以为轮,其曲中规。(3分)

______

(3)今其智乃反不能及,其可怪也欤!(2分)

______

阅读下面这首宋词,完成21-22题。(共6分)

念奴娇

用傅安道和朱希真梅词韵

[宋]朱熹

临风一笑,问群芳、谁是真香纯白?独立无朋,算只有、姑射注山头仙客。绝艳谁怜,真心自保,邈与尘缘隔。天然殊胜,不关风露冰雪。

应笑俗李粗桃,无言翻引得、狂蜂轻蝶。争似黄昏闲弄影,清浅一溪霜月。画角吹残,瑶台梦断,直下成休歇。绿阴青子,莫教容易披折。

[注]姑射:神话中的山名,神仙所居之处。

21.下列对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.“和”,即和韵,是诗词写作的一种方式。这首词就是朱熹依照傅安道和朱希真梅花词的韵而创作的。

B.词的开篇运用拟人手法,并以问句提起,将梅花与“群芳”比较,突出梅花的清香与洁白。

C.词中写梅花美艳无比,与姑射山仙人相伴;“风露冰雪”的考验赋予了梅花不同寻常的韵致。

D.“画角”“绿阴”数句,写梅花宁愿休歇凋零,也不愿结出青青的梅子而被人折断梅枝。

22.请指出词人借梅花寄托了怎样的理想人格。(3分)

______

23.把下列句子补写完整。(11分,每空1分)

央视文化类节目《经典咏流传》火爆全网,一曲曲温润人心的传唱,带我们漫步经典感受古人的襟抱与情志。(1)“______”(《登高》)流露杜甫欲借酒浇愁而不能的痛苦,(2)“______,______”(《短歌行》)借《诗经·郑风》写姑娘思念情人来表达渴慕贤才之意。(3)“______”(《念奴娇·赤壁怀古》)描摹了周瑜的儒将风度。

(4)《梦游天姥吟留别》中最能体现作者傲骨的句子是:______,______。

(5)师者,______。

(6)______,不能十步;______,功在不舍。

(7)君子博学而日参省乎己,______。

(8)______,用心躁也。

六、阅读下面的文字,完成下面小题。(16分)

送一位远征的友人

——给到×北工作的的L

方龄贵来信说:“……是时候了,我要去了。我来自遥远的北方,还要回北方去。……祖国喂养我二十年,是为她出力的时候了。我决定二次北征。……如果我倒下来,请为我的光荣欢喜,节制你的悲哀,并设法通知我远在松花江边的家,告诉他们我躺在祖国的原野上了……”

寄来这么短短的一章,你就毅然去了。

朋友,眼看你回到北方投身在这神圣的斗争中了,而我还在这边荒的一角,寂寞地活着。我心里有许多话却一时无从叙说。我于是把想象放在一个辽远的地方,你的故乡,也是我的故乡。我屈起手指头,已经不多不少五个年头了,自从我们背起行囊走出那个地方。

当我们跳下车,在北平城里停下我们脚步的时候,发觉这里并不如我们所想象。它太沉闷,太无生气。人们似乎已经遗忘了关山以外的土地,被膏药旗子压得喘不过一口气来。我们的祖国就是这样一个破碎的祖国,苦难的祖国。我们时刻不能忘记,我们来是为了受苦,为祖国受苦。当整个国家在苦难里挣扎的时节,一切轻蔑,损害,污辱都算不了什么。给家里去信,只说:“这里很好,只是太好玩,恐怕心野了收不回来,将来不想回家了。”故意把话说得那么轻松,想减少文字在老人心中所掷放的分量,自己却不敢再看第二遍。

两年的时光消度过去了,我们到了南京。落日黄昏,山边水崖,你总是惆怅地向远遥望着,怀念烽烟的北国。江南的山水,你一点也不留恋,你只想呼吸离家较近一点的地方的空气。你不能安于这种平静的生活,终于在一个迷雾蒙蒙的早晨,又背起你的小行囊,向北迈开你的步子。回北平不久,信来了,仿佛生活得非常痛快,如心。接着来了“七七”。七月二十八日北平失守,你被困在里面了,情形混乱,敌兵到处搜查,拘捕,风声鹤唳。你呢,家里的接济断了,两个铜板,到街上换一个烧饼,不是为了果腹,只是为了运动嘴唇,慢到不能再慢地咀嚼着。有时连这也得不到,便只有硬呷两口白开水。……读到这个地方,我用尽所有的力量抑止我眼泪的外流也不可能了。我们无愧于我们的祖国,不是为了她,在家里我们并不缺乏温饱。你嘱我不要为你的贫苦伤心,这对你是一种磨练,一种经验。你那故作宽慰的苦心双倍加重我的悲哀。没有比有心地隐藏自己的悲哀更可悲的了。

你已经不能安心读书。祖国在呼唤你,战争呼唤你。你为她的远景所吸引,控制不住自己的热情,随着××训练班去了。彼此都无消息,完全隔绝在两个世界里。你在哪里呢?到底还是你自己,把这个谜底揭开了。一封信从黄河边上飞到我的手里来,原来你到离炮火最近的地方找工作。信上充满了战斗的热情,说从早到晚都可听到炮火和炸弹爆裂的声音,并不惮烦琐地描绘着,描绘着你怎样在炮火和炸弹的空隙处理你的工作。还说,北方,我歌颂她,她有多么美丽,健康!每天有小米饭吃,像回了家。……

然而你不满足,说自己太年轻,做事的力量不够,你还想学习。像从天上飞下来一样,在一个春天的下午,我又握到了你的手。

那是一双多么粗糙有力的手!完全失去了以前的光滑和纤弱。你脸上蒙上一层风尘的颜色,似乎有一点苍老。在那狭小的旅店里,对着酒我们尽情地诉说。夜晚来时,望着满天星月,向我叙说北中国的消息,或者忘情地唱起救亡歌。我就像从前听老人讲故事一样地听着。年余没见,你的胸襟更扩大了。

你住下来,你想学一点专门的技能,到敌人后方去工作。你兴奋,你即刻要去长沙,然而问题发生在钱上。那使我一生也忘不了的一天!落着小雨,我们捡点了几件衣服,到街上换钱。那该多么难为情!自己觉得脸上发烧,把慈母的手缀[注]转让给别人。我们低着头,把衣服的面积折成最小,怕的是遇见熟人。秦琼卖过他的黄骠马,我们现在卖衣服。我们装作买东西,走进店铺里,怯生生地把衣服拿出来,(好像偷来的一样)低声地问他们:“买衣服么?”那声音模糊得几乎连自己也听不清楚。真想一转身,收起衣服跑回去。然而没有,我们忍住了。一家不成,又走一家,为的是多争几毛或几分。那条二里长的小街被我们走到尽头。眼巴巴地瞧着自己的衣服换了主人,像离别一位患难中的朋友,接过手中的几张票子,头也不回我们走出来了。……外面落着小雨,感觉一阵空虚。一转身我看见你偷偷用手巾擦眼泪。……我把头转到另一方向,我瞩望阴沉的天空。天空怎么那样暗呢。

你到了长沙。你学习怎样运用你的“武器”。而现在,你是向北方去了,你所怀念的地方。

我不留恋,也不伤感。我为你欢喜,为你祝福。我们都经历了太多的忧患,感情脆弱得像一支绷紧的弦。这不成:时代不容许我们。你劝我要坚强,现在我自己勉励自己。别以为我们的苦难是偏得的不幸,我们不过是苦难的祖国的一个小小章节,放开眼睛,有多少人失掉乡土,拆散了家,有多少灵魂,为我们的祖国,把血洒在大地上。我们,后死者们,得接替上去,继续把血液输送给祖国的土地,滋养她,肥沃她,使自由在这上面生长。

朋友,你放心去吧,祖国正需要你。我们来自北方,北方有我们祖先的坟墓,有我们的家乡,还有慷慨悲歌的英雄。朋友,你去了,珍重你自己吧,莫忘记时常给我捎几个字来。我祝福你,愿你平安。

(选自1940年2月25、27日《大公报》,有删改)

[注]手缀:此处指母亲亲手做的衣服。

24.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是( )( )(1分)

A.文章以抗日救国为背景,按照时间的推移、地点的转换安排内容,记叙了在民族危亡时刻有志青年上下求索的历程。

B.作者谈今忆往,叙写友人多次的人生选择,表达了对友人的思念和关切,流露出浓浓的同乡情、同胞情。

C.在特殊的政治环境下,文章多处用语隐讳,如“×北”“××训练班”“运用你的‘武器’”等,带有鲜明的时代烙印。

D.文章以“我”和友人作对比,用友人在求学、工作、流亡、抗战等经历中表现出的思想境界,反衬出“我”的惭愧心情。

E.文章以第一人称“我”的视角展现友人行踪,语言华丽工巧,节奏张弛有度,感情含蓄深沉。

25.文章在开头直接引用友人来信有何作用?(6分)

______

26.结合文本说明画线部分运用了哪些艺术手法?表现了怎样的心情?(6分)

______

七、作文(60分)

27.阅读下面的材料,根据要求写作。

“先生一生历经坎坷。有背井离乡的离愁别绪,有一心归国的满腔赤诚;有早年丧母、中年痛失爱女、晚年父亲去世的生死无常、水月叹息。”叶嘉莹饱受常人难以承受的苦难,始终酷爱古诗词,正是古诗词的力量帮她一次次渡过难关。

叶嘉莹说:“我虽然平生经历了离乱和苦难,但个人的遭遇是微不足道的,而古代伟大的诗人,他们表现在作品中的人格品行和理想志意,是黑暗尘世中的一点光明。我希望能把这一点光明代代不绝地传下去。”

人这一生,看似在寻找很多东西,但最终不过是在寻找心中的热爱。一个人最幸福的事,大概就是活在自己的热爱里。

请结合自己的生活经历深入思考,谈谈你对“世上最美好的事,就是拥有热爱”这种说法的领悟。

要求:①自选角度,自拟题目;②文体不限(诗歌除外),文体特征鲜明;③不少于800字:④不得抄袭,不得套作,不得泄露个人信息。

高一语文试卷答案

1.选D 别具只眼:另有一种独到的见解。别树一帜:另外树起一面旗帜,指与众不同,另成一家。语境中强调“自成一家”,选填“别树一帜”恰当。

另辟蹊径:意思是另外开辟一条路,比喻另创一种风格或方法。另起炉灶:比喻重新做起,或比喻另立门户或另搞一套。“另辟蹊径”指独自创造出新风格和新方法,强调新事物的产生有了结果;而“另起炉灶”指放弃原有的结果,重新再来,强调新的开始,没有明确的结果。语境说的是“宋诗——变唐音”,指另创一种风格或方法,选填“另辟蹊径”恰当。

别具一格:另有一种风格。不拘一格:不局限于一种规格或方式。语境中有“打破常规”的提示,强调创造性,选填“不拘一格”恰当。

有目共睹:凡是有眼睛的人都能看见,形容事实极其明显。显而易见:(事情、道理)非常明显,很容易看清楚。“有目共睹”侧重于真实性,“显而易见”侧重于明显性。语境指宋词创作及其“以诗为词”的现象,受到杜甫以文为诗的手段和精神的影响是很明显的,选填“显而易见”恰当。

2.C 文中画波浪线的句子有三处语病:一是搭配不当,“借鉴……教训”搭配不当,删去“教训”,改为“借鉴……经验”。二是搭配不当,“打破作词‘别是一家’的正宗藩篱”搭配不当,改为“打破词‘别是一家’的正宗藩篱”。三是搭配不当,“创造了豪放词派”动宾搭配不当,改为“创立了豪放词派”。

3.B 文段侧重论述了杜甫以文为诗对各方影响的必然性,而A、D侧重的是对各方影响的不同性,据此应排除这两项;括号前句子主语是“宋词创作及其‘以诗为词’的现象”,而C项主语却变成了“杜甫以文为诗的手段和精神”,应排除掉该项。

4.B “并不可信”错误,文中说的是“这种说法并不完全可信”。选项说法太绝对。

5.B.

A“因为……所以……”错误。原文“因为‘兴’只是纯粹直接的感发,并没有明显的理性的衡量和比较,所以有时是正面的感发,有时是反面的感发,而且同样的物象可以引起不同的感发,所以‘兴’这种感发的范围是非常自由的,不是理性所能够完全掌握的”可知,因果关系颠倒。

C.“就作者方面而言的说法”错误,也有“就读者方面而言的说法”,例如“如果只讲抽象的概念中的情意,便不易引起读者直接的感动,所以常要把抽象概念的情意与具体的物象联系起来,才能引起读者的感发”,这是从读者方面而言的。

D.“反而超越了唐诗”错,原文只是说“所以要另辟蹊径,另辟一条新路出来,反而走到了通俗的这个世界上去,把通俗重新开创新经验”,词并没有超越唐诗。

6.D “见物起兴”指看到了某一物象,引起内心的一种感发。

A.由鹿鸣食苹句引出礼遇嘉宾,善待人才。

B.由看到的“桃花”而引发对新婚女子的美好祝福,是由物及心。

C.由看到的“桑叶”而引发对女子不要沉迷爱情的思考,是由物及心。

D.借助于“石”“席”等意象表达内心的情意,先有“我心”的特征,再选取了“匪石”“匪席”来比,是由心及物,不属于“见物起兴”的范畴。

7-14、D C A D B C D C

15.D.句意:还颇能扶持鼓励后辈。厉:激励,鼓励。

16.D.者,……的人。A以,因为,表目的来。B.其,代词,他的/大概。C.于,介词,在/介词,引宾。

17.B 句意:每遇到没有公事的闲暇时候,就和他们交谈会餐,论文赋诗,和昔日一样。然而他对待诸权门豪士,就像对待奴仆一样,瞪着眼睛不予理睬。

18.D.每位皇帝一生只有一个年号错误。可以有多个。

19.A.“皇上不听取,他就大为生气”错误。张冠李戴,从原文“愈尝上章数千言极论之,不听,怒,贬为连州阳山令”可知应该是皇帝大为生气而不是韩愈。

20.(1)前任宰相郑余庆很是为他宣扬美名,因此在当代知名。

“故”,过去的,这里指前任;“由是”,因此;状语后置。

(2)中,合乎;鞣,用火烤使弯曲;以为,把……作为。

(3)乃竟然;第2个其,表感叹:真是(太、多么)。

21.C “‘风露冰雪’的考验赋予了梅花不同寻常的韵致”错。“天然殊胜,不关风露冰雪”意思是梅花的高洁风致是天然生成,与风露冰雪无关。

22.天性高洁,保持本心,特立独行,不同流俗。

23.略

24.DE D.“对比”“反衬”错误。原文中“我”和这位朋友一样是热血青年,他们一起来到北京,又去了南京;为了给朋友筹集去长沙的钱,“我”和朋友一道卖掉自己的衣服等等。可见“我”并未和友人形成“对比”,也不能说“反衬”出“我”的惭愧心情;

E.“语言华丽工巧”错。文章的语言很朴实真诚,如“那是一双多么粗糙有力的手!完全失去了以前的光滑和纤弱。你脸上蒙上一层风尘的颜色,似乎有一点苍老”“我祝福你,愿你平安”等。

25.①直接交代朋友二次北征、投身抗战的事情,突出朋友为国出力的毅然决然和必死的决心。(2分)

②设置悬念,引起下文的叙述和回忆;(2分)

③奠定文章感情基调,为倾诉友情和抒发报国情怀做了铺垫。(2分)

26.手法:

①动作(细节)描写:低头、折衣服、怯生生拿衣服、偷偷擦眼泪等;

②运用典故:秦琼卖马;

③比喻:将卖衣服比作离别患难中的朋友;

④心理描写:“真想一转身”;

⑤环境描写(融情于景):“外面落着小雨”;

⑥象征手法:“天空怎么那样暗呢”。(手法中写出任意2点得4分)

心情:(2分)

①被迫卖掉母亲亲手做的衣服的不舍、羞愧但又决绝的心情;(1分)

②个人压抑低沉的情绪和对民族前途的忧虑。(1分)

27.[写作导航]这是一篇材料作文。材料讲述了叶嘉莹饱经苦难的一生和她以自己热爱的古诗词为力量,冲破个人不幸,传承古代诗人高尚的品格、精神,从中可以体会到心中的热爱带给她的无穷力量与坚定意志。结合叶嘉莹的人生经历与她所说的话,理解“世界上最美好的事,就是拥有热爱”的含意后,再来选择写作角度。可以从追求梦想带来的快乐,艰难的追梦之旅磨炼意志品质,不忘记追求梦想的本心等角度来选取素材,注意写作时要结合自己的生活经历。

[参考立意]①热爱的力量;②热爱,人生的明灯;③有爱的人最幸福。

参考译文:

①韩愈,字退之,昌黎人。父亲名叫韩仲卿,没有什么名声地位。韩愈三岁时丧父,寄养在堂兄家中。韩愈自认为是孤儿,所以从小就刻苦学习儒家经典,不需要别人奖励督促。等到应举进士科,文章投送到公卿中间,前任宰相郑余庆很是为他宣扬美名,由此在当代知名。不久韩愈考中进士科。

②宰相董晋出京镇守大梁,征召韩愈到幕府任巡官。董晋幕府撤除后,徐州张建封又请他到自己幕府充当宾客佐僚。韩愈说话直率,无所回避,操行直正,不擅长应付事务。后调任四门博士,转任监察御史。德宗晚年,一些部门随意发布政令,宰相不能独立掌管机务。宫里的宦官到民间强买物品的弊端,谏官议论过而德宗不听。韩愈也曾递上数千字的奏章极力劝谏,皇帝不但不听从,还发怒把他贬为连州阳山令,不久任江陵府掾曹。

③韩愈自认为才华出众,而又多次遭受排挤贬官,作《进学解》来自我开导。宰相看了这篇文章后同情他,认为他有修史才能,便改任他为比部郎中和史馆修撰(编写史书)。过了一年,转任考功郎中、知制诰,拜授中书舍人。不久有不喜欢韩愈的人,搜集他过去的事情,说他以前降职任江陵府掾曹时,荆南节度使裴均待他优厚,裴均的儿子裴锷平庸粗鄙,最近裴锷回家看望父亲,韩愈写序为其饯行,在序中称呼裴均的字。这一议论在朝廷传播开来,因为这个原因韩愈改任太子右庶子。

④元和十二年八月,宰相裴度任淮西宣慰处置使,兼任彰义军节度使,他上奏请韩愈任行军司马。淮西和蔡平定之后,十二月韩愈随裴度返回朝廷,因立功授任刑部侍郎,宪宗还下诏命韩愈编写《平淮西碑文》,韩愈在碑文中较多记述了裴度的事迹,而就当时首先进入蔡州活捉吴元济一事而言,李愬功劳为第一,所以李愬对碑文不服。李愬的妻子经常出入宫中,借机向皇帝诉说碑文失实,宪宗便下诏叫人磨掉韩愈写的碑文,并命令翰林学士段文昌重新撰写碑文并刊刻碑上。

⑤韩愈性情宽宏通达,和别人交往,无论人家荣辱沉浮他都不改变态度。年轻时和洛阳人孟郊、东郡人张籍关系友好。孟郊、张籍名声和地位还不显达时,韩愈不避寒暑,在公卿间称赞推荐他们,结果张籍终于考中进士科,仕宦之途顺利。后来韩愈虽然仕途通达、显贵,但每遇公事之暇,就和他们交谈会餐,论文赋诗,和昔日一样。然而他对待诸权门豪士,就像对待奴仆一样,瞪着眼睛不予理睬。他还颇能扶持鼓励后辈,招入家中的十有六七人,即使连自己的早饭都供不上了,也和颜悦色地不在意。他总是把振兴名教和弘奖仁义作为自己的职责,经他资助出嫁的内外亲戚及朋友的孤女多达十人。韩愈常常自认为从魏晋以来,写文章的人都拘泥于固定的文章体式,内容空洞,缺乏实际的东西。当时(魏晋)的风格,像司马迁、杨雄文章那样的气势在当时已经不存在了。所以韩愈所写的文章,都反对当时的文风,提倡写文章就是直抒胸臆。他自己创立一种文风,自成一家。后辈都纷纷以此为榜样,学习韩愈的风格,掀起一阵风潮。没有能比得过当时的情况,所以人们都称那种风格的文体叫“韩文”。

语文试卷

第Ⅰ卷 选择题(共四部分,满分49分)

一、阅读下面的文字,完成1-3小题。(本题共3小题,每小题3分,共9分)

以文为诗在韩愈诗中得到极为广泛的运用,然韩诗学杜,世所公认,韩诗之所以______,自成一家,正是从杜诗多种艺术手段中选取以文为诗并极力推广发展而成。中唐以后,稍有成就的诗人无一不得杜之一脉而加以发展,分别以元、白与韩、孟为代表的两大诗派,实际上就是从不同的角度对杜甫以文为诗的继承和发展。至于宋诗一变唐音,______,其主要特征就是大量的议论和散化,如此一代诗风的形成,其中以文为诗的积极影响,无疑是极为重要的因素。

以文为诗积极方面的本质精神,还表现了诗人在艺术上勇于打破常规、______的创造性。东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验教训,打破作词“别是一家”的正宗藩篱,创造了豪放词派。如此看来,宋词创作及其“以诗为词”的现象,( ),因此勇于打破艺术样式之间的传统局限而自成一系统,是______的。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.别具只眼另辟蹊径别具一格有目共睹

B.别具只眼另起炉灶不拘一格有目共睹

C.别树一帜另起炉灶别具一格显而易见

D.别树一帜另辟蹊径不拘一格显而易见

2.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验教训,打破作词“别是一家”的正宗藩篱,创立了豪放词派。

B.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验教训,打破词“别是一家”的正宗藩篱,创造了豪放词派。

C.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验,打破词“别是一家”的正宗藩篱,创立了豪放词派。

D.东坡作词正是借鉴了杜甫作诗的经验,打破作词“别是一家”的正宗藩篱,创造了豪放词派。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.受到杜甫以文为诗的手段和精神的影响程度是不同的

B.都程度不同地受到杜甫以文为诗的手段和精神的影响

C.杜甫以文为诗的手段和精神都程度不同地影响了它们

D.杜甫以文为诗的手段和精神影响它们的程度是不同的

二、阅读下面的文字,完成4-6小题。(本题共3小题,每小题3分,共9分)

材料一:

词原是歌筵酒席间演唱的歌辞,然而后人却又往往从这种歌辞中看到了比兴寄托的深意。比兴寄托有广义的解释,也有狭义的解释;有字面的解释,也有引申的解释;有就作者方面而言的说法,也有就读者方面而言的说法。我们可以从不同的角度分析这个问题。

先讲“比”“兴”二字。词天生有这一特质;容易把作者引向比兴寄托的路子,也容易引起读者比兴寄托的联想。本来“比”“兴”二字是写诗的两种作法,如果换一种较新的说法,我以为比兴就是指心与物相结合的两种基本关系,“兴”是见物起兴,是由物及心。

见物起兴是说你看到一个物象,引起你内心的一种感发。以《诗经》来说,“关关雎鸠,在河之洲”是外在的物象,所谓“物象”是眼睛所能看见的,耳朵所能听见的,凡是感官所能感受的统称物象。这在中国诗歌中有很久远的传统。即如《诗品·序》中就曾说:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”又说:“若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。”陆机的《文赋》也曾说“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”,都是说你看到外界的景物后引起了你内心的感发,是由物及心的物与心的关系,这就是所谓的“兴”。李后主《乌夜啼》:“林花谢了春红,太匆匆!无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪,相留醉,几时重?自是人生长恨水长东。”这种由于看到“林花谢了春红”而引起的感发就属于此类。

什么叫“比”呢?“比”是以此例彼,是说你内心中有一种情意,要借助于外在的物象来传达,因为诗歌这种美文,如果只讲抽象的概念中的情意,便不易引起读者直接的感动,所以常要把抽象概念的情意与具体的物象联系起来,才能引起读者的感发。由心及物的例证如《诗经·硕鼠》:“硕鼠硕鼠,无食我黍。三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。”是用一只吃粮食的大老鼠来比喻剥削者,这是他心中先有一个剥削者的概念,然后用硕鼠这一形象来表现的,是先有内心的情意然后找形象来比喻,是由心及物的心与物的关系,这就是所谓“比”。秦观的“欲见回肠,断尽金炉小篆香”(《减字木兰花·天涯旧恨》),说你要看到我内心中那千回百转的情意,就如同像篆字般曲折的小篆香一样,寸寸燃尽,以此形容他回肠的寸断。这也是“比”,是先有其回肠的情绪而后以小篆香来做比喻的。

所以一般说来,比兴就是表达情意的两种基本方式,或者是由物及心,或者是由心及物。这是对“比兴”最简单的解释。

不过,“兴”的情况比较复杂,因为“兴”只是纯粹直接的感发,并没有明显的理性的衡量和比较,所以有时是正面的感发,有时是反面的感发,而且同样的物象可以引起不同的感发,所以“兴”这种感发的范围是非常自由的,不是理性所能够完全掌握的。相对而言,“比”是比较有理性的。总之,“比”与“兴”基本上原该是指诗歌创作中“心”与“物”相交感时的两种方式和作用,但是汉儒却对“比兴”有了另一种解释,说“比”是“见今之失,不敢斥言,取比类以言之”,而“兴”则是“见今之美,嫌于媚谀,取善事以喻劝之”(《周礼·春官·大师》郑注)。不过,这种说法并不完全可信,因为从《诗经》的作品分析,用兴的方法写的对象不一定都是美的,用比的方法写的对象也不一定都是恶的。总而言之,在中国文学批评的传统上,“比兴”就开始有了另外的意思,就是“言在此意在彼”的一种美刺托喻的意思。这以后,在诗歌创作中说到“比兴”就再难只以单纯的心物交感的比兴来衡量,而有了一种言外之意可以追寻体会的意思了。

(摘编自叶嘉莹《诗显而词隐》)

材料二:

有时候你会感觉到一种宿命,好像是注定了要让一个诗人亡一次国,然后李煜才会写出分量那么重的几个句子出来。就是如果不是遭遇这么大的一个事件,他的生命情调不会从早期的有点轻浮、有点淫乐转到那么深沉。就是一个亡国,忽然让这个才华横溢的人领悟到繁华到幻灭。所以我们读到《虞美人》,读到《浪淘沙》,读到他这些后期的作品的时候,忽然带动了一个很不同的生命经验。这种在亡国之后产生出来的创造力,其实是值得我们重视的。

五代词刚好是诗词这两种文体的连接,因为在唐诗的黄金时代之后,你要写诗超过李白杜甫,想都不必想了。所以要另辟蹊径,另辟一条新路出来,反而走到了通俗的这个世界上去,把通俗重新开创新经验。当时有一批傻傻的人,还在那边继续模仿唐诗的,全部都完了。反而走到流行歌曲的这批人出现了新的东西,这就是我们今天讲的五代词的变革意义,就是词根本就是流行歌曲。

大家也许可以理解,为什么我们今天读到“林花谢了春红”这样的句子,我们会隐约感觉跟唐诗不一样。“太匆匆”,就是一个很直接的民间感情,就是觉得好快啊。所以你会发现,把这些东西变成歌,变成现代的流行歌曲非常容易,因为它本来就是歌。我们现在读的《虞美人》《乌夜啼》都不是文学的名字,而是音乐的名字,等于现在我们讲的“降G大调”之类的意思,升调、降调的意思。

(摘编自蒋勋《为什么唐诗会变成宋词》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.叶嘉莹认为,词天生就有“比”“兴”的特质,作者容易运用比兴寄托,而读者也容易产生比兴寄托的联想。

B.汉儒对“比兴”兴美比恶的解释,叶嘉莹认为并不可信,但其引出了一种言外之意的美刺托喻的解释。

C.叶嘉莹认为比兴是表达情意的两种基本方式,“兴”是由物及心,“比”则是由心及物,也是写诗的两种作法。

D.蒋勋认为,李煜遭遇了亡国破家的大事件,从而产生出艺术上的创造力,创作出《虞美人》等震撼人心的作品。

5.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.因为“兴”感发的范围非常自由,其情况也比较复杂,所以只是纯粹直接的感发,并没有明显的理性的衡量和比较。

B.叶嘉莹引用《减字木兰花·天涯旧恨》是为了解说“比”的概念,蒋勋引用“林花谢了春红,太匆匆”是为了说明五代词与唐诗不同。

C.“比兴”有各种解释,在材料一中叶嘉莹选择的是最简单的、广义的和引申的解释,是就作者方面而言的说法来分析的。

D.唐诗达到了诗歌发展的黄金时代,继续模仿唐诗是没有出路的,而另辟蹊径将通俗的词进行创新,反而超越了唐诗。

6.结合材料内容,下列选项中不属于“见物起兴”的一项是( )

A.呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾、鼓瑟吹笙。

B.桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

C.桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚。

D.我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。

三、课内练习,完成7-14小题。(本题共8小题,每小题2分,共16分)

7.下列各组句子中加点词语的解释有误的一项是( )

A.作《师说》以贻之 贻:赠送

B.声非加疾也 疾:快,这里引申为“洪亮”。

C.吾尝跂而望矣 跂:踮起脚后跟。

D.而绝江河 绝:断绝。

8.下列句子中加点虚词的意义和用法相同的一组是( )

A)木受绳则直/于其身也,则耻师焉

B.风雨兴焉/犹且从师而问焉

C.巫医乐师百工之人/郯子之徒

D.蟹六跪而二螯/则群聚而笑

9.下列句子中,没有通假字一项的是( )

A.今其智乃反不能及 B.虽有槁暴

C.或师焉,或不焉 D.契阔谈 ,心念旧恩

10.下列各句中加点词的意义和现代汉语相同的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.古之学者必有师

C.金就砺则利 D.遥想公瑾当年

11.下列句子中,没有词类活用的一项的是( )

A.上食埃土,下饮黄泉 B.潦倒新停浊酒杯

C.于其身也,则耻师焉 D.非能水也,而绝江河

12.下列各句中与“何以解忧”的句式相同的一项( )

C.道之所存,师之所存也 B.蚓无爪牙之利,筋骨之强

C.句读之不知,惑之不解 D.而耻学于师

13.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.韩愈是中唐散文家、诗人,字退之,因其祖籍,世称“韩昌黎”;因其官职,世称“韩吏部”;死后谥“文”,故又称韩文公。与柳宗元一起倡导了古文运动。

B.词是我国古代一种可以配乐歌唱、句式长短不齐的诗体,又名长短句等,它兴起于隋唐,兴盛于宋代。

C.“建安风骨”指汉末建安时期曹氏父子等人的作品所具有的风骨遒劲、慷慨悲凉的文学风格。曹操《短歌行》即体现了这一风格。

D.《劝学》的作者荀况,是春秋后期赵国人,他强调后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

14.下列选项中有关“而”的用法不同的一项是( )

A.而绝江河 B.小学而大遗 C.锲而不舍 D.而寒于水

四、阅读下面的文言文,完成15-19小题(本题共5小题,每小题3分,共15分)

①韩愈,字退之,昌黎人。父仲卿,无名位。愈生三岁而孤,养于从父兄。愈自以孤子,幼刻苦学儒,不俟奖励。洎举进士,投文于公卿间。故相郑余庆颇为之延誉,由是知名于时。寻登进士第。

②宰相董晋出镇大梁,辟为巡官。府除,徐州张建封又请其为宾佐。愈发言真率,无所畏避,操行坚正,拙于世务。调授四门博士,转监察御史。德宗晚年,政出多门,宰相不专机务。宫市之弊,谏官论之不听。愈尝上章数千言极论之,不听,怒,贬为连州阳山令,寻移江陵府掾曹。

③愈自以才高,累被摈黜,作《进学解》以自喻。执政览其文而怜之。以其有史才,改比部郎中、史馆修撰。逾岁,转考功郎中、知制诰,拜中书舍人。俄有不悦愈者,摭①其旧事,言愈前左降为江陵掾曹,荆南节度使裴均②馆③之颇厚,均子锷凡鄙,近者锷还省父,愈为序饯④锷,仍呼其字。此论喧于朝列,坐是改太子右庶子。

④元和十二年八月,宰臣裴度为淮西宣慰处置使,兼彰义军节度使,请愈为行军司马。淮、蔡平,十二月随度还朝,以功授刑部侍郎,仍诏愈撰《平淮西碑》,其辞多叙裴度事。时先入蔡州擒吴元济,李愬功第一,愬不平之。愬妻出入禁中,因诉碑辞不实,诏令磨愈文,宪宗命翰林学士段文昌重撰文勒石。

⑤愈性弘通,与人交,荣悴不易。少时与洛阳人孟郊、东郡人张藉友善。二人名位未振,愈不避寒暑,称荐于公卿间,而籍终成科第,荣于禄仕。后虽通贵,每遇公之隙则相与谈宴论文赋诗如平昔焉而观诸权门豪士如仆隶焉瞪然不顾。而颇能诱厉后进,馆之者十六七,虽晨炊不给,怡然不介意。大抵以兴起名教,弘奖仁义为事。凡嫁内外及友朋孤女近十人。常以为自魏、晋已还,为文者多拘偶对,而经诰之指归,迁、雄之气格,不复振起矣。故愈所为文,务反近体;舒意立言,自成一家新语。后学之士,取为师法。当时作者甚众,无以过之,故世称“韩文”焉。

(节选自《旧唐书·韩愈传》)

【注】①摭:拾取。②裴均:宦官的养子,名声不好,人所不齿。③馆:供给食宿。④践行:设酒食送行。

15.对下列各句加点词的解释,不正确的一项是( )

A.寻登进士第 不久 B.近者锷还省父 省:看望

C.坐是改太子右庶子 因为 D.而颇能诱厉后进 厉:严厉

16.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是( )

A.以其有史才,改比部郎中 作《师说》以贻之

B.摭其旧事 其皆出于此乎

C.称荐于公卿间 不拘于时

D.为文者多拘偶对 而见者远

17.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.每遇公之隙/则相与谈宴/论文赋/诗如平昔焉/而观诸权门豪士/如仆隶焉/瞪然不顾。

B.每遇公之隙/则相与谈宴/论文赋诗/如平昔焉/而观诸权门豪士/如仆隶焉/瞪然不顾。

C.每遇/公之隙则相与谈宴/论文赋诗/如平昔焉/而观诸权门/豪士如仆隶焉/瞪然不顾。

D.每遇公之隙/则相与谈宴/论文赋/诗如平昔焉/而观诸权门/豪士如仆隶焉/瞪然不顾。

18.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“出”指离京外任,“辟”指官署征聘,“调”“转”指调动官职;“拜”指授予官职。

B.字,又称“表字”,古人幼时命名,成年取字,名和字一般在意义上存在一定的联系。

C.谈宴,指边宴饮边叙谈;本文中的“谈宴”与曹操《短歌行》“契阔谈 ,心念旧恩”中的意思相同。

D.元和,是年号;年号,是中国古代帝王用来纪年的名号,每位皇帝一生只有一个年号。

19.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.韩愈生性直率,敢于直言。他曾上过几千言的奏章把宫市的弊端毫无保留地讲了出来,皇上不听取,他就大为生气,因而被贬到边远的阳山做县令。

B.韩愈很有才能,史才突出。他仕途不顺,就写《进学解》,于是受到执政者怜惜;又因史学才能被委任为比部郎中、史馆修撰。

C.元和十二年,韩愈担任裴度的行军司马,大随同裴度平定淮西藩镇之乱有功,被朝廷任命为刑部侍郎。韩愈借撰写《平淮西碑》替裴度歌功颂德。

D.韩愈宽宏通达,待人如一。与他人交往,不论人家地位如何变化,他待人总不改变态度;他跟孟郊、张籍交往的事情,就是很典型的例子。

第Ⅱ卷(满分101分)

五、完成20-23小题(共25分)

20.把文言文阅读材料中画横线的句子和教材中的文言文句子翻译成现代汉语。(共8分)

(1)故相郑余庆颇为之延誉,由是知名于时。(3分)

______

(2)木直中绳,輮以为轮,其曲中规。(3分)

______

(3)今其智乃反不能及,其可怪也欤!(2分)

______

阅读下面这首宋词,完成21-22题。(共6分)

念奴娇

用傅安道和朱希真梅词韵

[宋]朱熹

临风一笑,问群芳、谁是真香纯白?独立无朋,算只有、姑射注山头仙客。绝艳谁怜,真心自保,邈与尘缘隔。天然殊胜,不关风露冰雪。

应笑俗李粗桃,无言翻引得、狂蜂轻蝶。争似黄昏闲弄影,清浅一溪霜月。画角吹残,瑶台梦断,直下成休歇。绿阴青子,莫教容易披折。

[注]姑射:神话中的山名,神仙所居之处。

21.下列对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.“和”,即和韵,是诗词写作的一种方式。这首词就是朱熹依照傅安道和朱希真梅花词的韵而创作的。

B.词的开篇运用拟人手法,并以问句提起,将梅花与“群芳”比较,突出梅花的清香与洁白。

C.词中写梅花美艳无比,与姑射山仙人相伴;“风露冰雪”的考验赋予了梅花不同寻常的韵致。

D.“画角”“绿阴”数句,写梅花宁愿休歇凋零,也不愿结出青青的梅子而被人折断梅枝。

22.请指出词人借梅花寄托了怎样的理想人格。(3分)

______

23.把下列句子补写完整。(11分,每空1分)

央视文化类节目《经典咏流传》火爆全网,一曲曲温润人心的传唱,带我们漫步经典感受古人的襟抱与情志。(1)“______”(《登高》)流露杜甫欲借酒浇愁而不能的痛苦,(2)“______,______”(《短歌行》)借《诗经·郑风》写姑娘思念情人来表达渴慕贤才之意。(3)“______”(《念奴娇·赤壁怀古》)描摹了周瑜的儒将风度。

(4)《梦游天姥吟留别》中最能体现作者傲骨的句子是:______,______。

(5)师者,______。

(6)______,不能十步;______,功在不舍。

(7)君子博学而日参省乎己,______。

(8)______,用心躁也。

六、阅读下面的文字,完成下面小题。(16分)

送一位远征的友人

——给到×北工作的的L

方龄贵来信说:“……是时候了,我要去了。我来自遥远的北方,还要回北方去。……祖国喂养我二十年,是为她出力的时候了。我决定二次北征。……如果我倒下来,请为我的光荣欢喜,节制你的悲哀,并设法通知我远在松花江边的家,告诉他们我躺在祖国的原野上了……”

寄来这么短短的一章,你就毅然去了。

朋友,眼看你回到北方投身在这神圣的斗争中了,而我还在这边荒的一角,寂寞地活着。我心里有许多话却一时无从叙说。我于是把想象放在一个辽远的地方,你的故乡,也是我的故乡。我屈起手指头,已经不多不少五个年头了,自从我们背起行囊走出那个地方。

当我们跳下车,在北平城里停下我们脚步的时候,发觉这里并不如我们所想象。它太沉闷,太无生气。人们似乎已经遗忘了关山以外的土地,被膏药旗子压得喘不过一口气来。我们的祖国就是这样一个破碎的祖国,苦难的祖国。我们时刻不能忘记,我们来是为了受苦,为祖国受苦。当整个国家在苦难里挣扎的时节,一切轻蔑,损害,污辱都算不了什么。给家里去信,只说:“这里很好,只是太好玩,恐怕心野了收不回来,将来不想回家了。”故意把话说得那么轻松,想减少文字在老人心中所掷放的分量,自己却不敢再看第二遍。

两年的时光消度过去了,我们到了南京。落日黄昏,山边水崖,你总是惆怅地向远遥望着,怀念烽烟的北国。江南的山水,你一点也不留恋,你只想呼吸离家较近一点的地方的空气。你不能安于这种平静的生活,终于在一个迷雾蒙蒙的早晨,又背起你的小行囊,向北迈开你的步子。回北平不久,信来了,仿佛生活得非常痛快,如心。接着来了“七七”。七月二十八日北平失守,你被困在里面了,情形混乱,敌兵到处搜查,拘捕,风声鹤唳。你呢,家里的接济断了,两个铜板,到街上换一个烧饼,不是为了果腹,只是为了运动嘴唇,慢到不能再慢地咀嚼着。有时连这也得不到,便只有硬呷两口白开水。……读到这个地方,我用尽所有的力量抑止我眼泪的外流也不可能了。我们无愧于我们的祖国,不是为了她,在家里我们并不缺乏温饱。你嘱我不要为你的贫苦伤心,这对你是一种磨练,一种经验。你那故作宽慰的苦心双倍加重我的悲哀。没有比有心地隐藏自己的悲哀更可悲的了。

你已经不能安心读书。祖国在呼唤你,战争呼唤你。你为她的远景所吸引,控制不住自己的热情,随着××训练班去了。彼此都无消息,完全隔绝在两个世界里。你在哪里呢?到底还是你自己,把这个谜底揭开了。一封信从黄河边上飞到我的手里来,原来你到离炮火最近的地方找工作。信上充满了战斗的热情,说从早到晚都可听到炮火和炸弹爆裂的声音,并不惮烦琐地描绘着,描绘着你怎样在炮火和炸弹的空隙处理你的工作。还说,北方,我歌颂她,她有多么美丽,健康!每天有小米饭吃,像回了家。……

然而你不满足,说自己太年轻,做事的力量不够,你还想学习。像从天上飞下来一样,在一个春天的下午,我又握到了你的手。

那是一双多么粗糙有力的手!完全失去了以前的光滑和纤弱。你脸上蒙上一层风尘的颜色,似乎有一点苍老。在那狭小的旅店里,对着酒我们尽情地诉说。夜晚来时,望着满天星月,向我叙说北中国的消息,或者忘情地唱起救亡歌。我就像从前听老人讲故事一样地听着。年余没见,你的胸襟更扩大了。

你住下来,你想学一点专门的技能,到敌人后方去工作。你兴奋,你即刻要去长沙,然而问题发生在钱上。那使我一生也忘不了的一天!落着小雨,我们捡点了几件衣服,到街上换钱。那该多么难为情!自己觉得脸上发烧,把慈母的手缀[注]转让给别人。我们低着头,把衣服的面积折成最小,怕的是遇见熟人。秦琼卖过他的黄骠马,我们现在卖衣服。我们装作买东西,走进店铺里,怯生生地把衣服拿出来,(好像偷来的一样)低声地问他们:“买衣服么?”那声音模糊得几乎连自己也听不清楚。真想一转身,收起衣服跑回去。然而没有,我们忍住了。一家不成,又走一家,为的是多争几毛或几分。那条二里长的小街被我们走到尽头。眼巴巴地瞧着自己的衣服换了主人,像离别一位患难中的朋友,接过手中的几张票子,头也不回我们走出来了。……外面落着小雨,感觉一阵空虚。一转身我看见你偷偷用手巾擦眼泪。……我把头转到另一方向,我瞩望阴沉的天空。天空怎么那样暗呢。

你到了长沙。你学习怎样运用你的“武器”。而现在,你是向北方去了,你所怀念的地方。

我不留恋,也不伤感。我为你欢喜,为你祝福。我们都经历了太多的忧患,感情脆弱得像一支绷紧的弦。这不成:时代不容许我们。你劝我要坚强,现在我自己勉励自己。别以为我们的苦难是偏得的不幸,我们不过是苦难的祖国的一个小小章节,放开眼睛,有多少人失掉乡土,拆散了家,有多少灵魂,为我们的祖国,把血洒在大地上。我们,后死者们,得接替上去,继续把血液输送给祖国的土地,滋养她,肥沃她,使自由在这上面生长。

朋友,你放心去吧,祖国正需要你。我们来自北方,北方有我们祖先的坟墓,有我们的家乡,还有慷慨悲歌的英雄。朋友,你去了,珍重你自己吧,莫忘记时常给我捎几个字来。我祝福你,愿你平安。

(选自1940年2月25、27日《大公报》,有删改)

[注]手缀:此处指母亲亲手做的衣服。

24.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是( )( )(1分)

A.文章以抗日救国为背景,按照时间的推移、地点的转换安排内容,记叙了在民族危亡时刻有志青年上下求索的历程。

B.作者谈今忆往,叙写友人多次的人生选择,表达了对友人的思念和关切,流露出浓浓的同乡情、同胞情。

C.在特殊的政治环境下,文章多处用语隐讳,如“×北”“××训练班”“运用你的‘武器’”等,带有鲜明的时代烙印。

D.文章以“我”和友人作对比,用友人在求学、工作、流亡、抗战等经历中表现出的思想境界,反衬出“我”的惭愧心情。

E.文章以第一人称“我”的视角展现友人行踪,语言华丽工巧,节奏张弛有度,感情含蓄深沉。

25.文章在开头直接引用友人来信有何作用?(6分)

______

26.结合文本说明画线部分运用了哪些艺术手法?表现了怎样的心情?(6分)

______

七、作文(60分)

27.阅读下面的材料,根据要求写作。

“先生一生历经坎坷。有背井离乡的离愁别绪,有一心归国的满腔赤诚;有早年丧母、中年痛失爱女、晚年父亲去世的生死无常、水月叹息。”叶嘉莹饱受常人难以承受的苦难,始终酷爱古诗词,正是古诗词的力量帮她一次次渡过难关。

叶嘉莹说:“我虽然平生经历了离乱和苦难,但个人的遭遇是微不足道的,而古代伟大的诗人,他们表现在作品中的人格品行和理想志意,是黑暗尘世中的一点光明。我希望能把这一点光明代代不绝地传下去。”

人这一生,看似在寻找很多东西,但最终不过是在寻找心中的热爱。一个人最幸福的事,大概就是活在自己的热爱里。

请结合自己的生活经历深入思考,谈谈你对“世上最美好的事,就是拥有热爱”这种说法的领悟。

要求:①自选角度,自拟题目;②文体不限(诗歌除外),文体特征鲜明;③不少于800字:④不得抄袭,不得套作,不得泄露个人信息。

高一语文试卷答案

1.选D 别具只眼:另有一种独到的见解。别树一帜:另外树起一面旗帜,指与众不同,另成一家。语境中强调“自成一家”,选填“别树一帜”恰当。

另辟蹊径:意思是另外开辟一条路,比喻另创一种风格或方法。另起炉灶:比喻重新做起,或比喻另立门户或另搞一套。“另辟蹊径”指独自创造出新风格和新方法,强调新事物的产生有了结果;而“另起炉灶”指放弃原有的结果,重新再来,强调新的开始,没有明确的结果。语境说的是“宋诗——变唐音”,指另创一种风格或方法,选填“另辟蹊径”恰当。

别具一格:另有一种风格。不拘一格:不局限于一种规格或方式。语境中有“打破常规”的提示,强调创造性,选填“不拘一格”恰当。

有目共睹:凡是有眼睛的人都能看见,形容事实极其明显。显而易见:(事情、道理)非常明显,很容易看清楚。“有目共睹”侧重于真实性,“显而易见”侧重于明显性。语境指宋词创作及其“以诗为词”的现象,受到杜甫以文为诗的手段和精神的影响是很明显的,选填“显而易见”恰当。

2.C 文中画波浪线的句子有三处语病:一是搭配不当,“借鉴……教训”搭配不当,删去“教训”,改为“借鉴……经验”。二是搭配不当,“打破作词‘别是一家’的正宗藩篱”搭配不当,改为“打破词‘别是一家’的正宗藩篱”。三是搭配不当,“创造了豪放词派”动宾搭配不当,改为“创立了豪放词派”。

3.B 文段侧重论述了杜甫以文为诗对各方影响的必然性,而A、D侧重的是对各方影响的不同性,据此应排除这两项;括号前句子主语是“宋词创作及其‘以诗为词’的现象”,而C项主语却变成了“杜甫以文为诗的手段和精神”,应排除掉该项。

4.B “并不可信”错误,文中说的是“这种说法并不完全可信”。选项说法太绝对。

5.B.

A“因为……所以……”错误。原文“因为‘兴’只是纯粹直接的感发,并没有明显的理性的衡量和比较,所以有时是正面的感发,有时是反面的感发,而且同样的物象可以引起不同的感发,所以‘兴’这种感发的范围是非常自由的,不是理性所能够完全掌握的”可知,因果关系颠倒。

C.“就作者方面而言的说法”错误,也有“就读者方面而言的说法”,例如“如果只讲抽象的概念中的情意,便不易引起读者直接的感动,所以常要把抽象概念的情意与具体的物象联系起来,才能引起读者的感发”,这是从读者方面而言的。

D.“反而超越了唐诗”错,原文只是说“所以要另辟蹊径,另辟一条新路出来,反而走到了通俗的这个世界上去,把通俗重新开创新经验”,词并没有超越唐诗。

6.D “见物起兴”指看到了某一物象,引起内心的一种感发。

A.由鹿鸣食苹句引出礼遇嘉宾,善待人才。

B.由看到的“桃花”而引发对新婚女子的美好祝福,是由物及心。

C.由看到的“桑叶”而引发对女子不要沉迷爱情的思考,是由物及心。

D.借助于“石”“席”等意象表达内心的情意,先有“我心”的特征,再选取了“匪石”“匪席”来比,是由心及物,不属于“见物起兴”的范畴。

7-14、D C A D B C D C

15.D.句意:还颇能扶持鼓励后辈。厉:激励,鼓励。

16.D.者,……的人。A以,因为,表目的来。B.其,代词,他的/大概。C.于,介词,在/介词,引宾。

17.B 句意:每遇到没有公事的闲暇时候,就和他们交谈会餐,论文赋诗,和昔日一样。然而他对待诸权门豪士,就像对待奴仆一样,瞪着眼睛不予理睬。

18.D.每位皇帝一生只有一个年号错误。可以有多个。

19.A.“皇上不听取,他就大为生气”错误。张冠李戴,从原文“愈尝上章数千言极论之,不听,怒,贬为连州阳山令”可知应该是皇帝大为生气而不是韩愈。

20.(1)前任宰相郑余庆很是为他宣扬美名,因此在当代知名。

“故”,过去的,这里指前任;“由是”,因此;状语后置。

(2)中,合乎;鞣,用火烤使弯曲;以为,把……作为。

(3)乃竟然;第2个其,表感叹:真是(太、多么)。

21.C “‘风露冰雪’的考验赋予了梅花不同寻常的韵致”错。“天然殊胜,不关风露冰雪”意思是梅花的高洁风致是天然生成,与风露冰雪无关。

22.天性高洁,保持本心,特立独行,不同流俗。

23.略

24.DE D.“对比”“反衬”错误。原文中“我”和这位朋友一样是热血青年,他们一起来到北京,又去了南京;为了给朋友筹集去长沙的钱,“我”和朋友一道卖掉自己的衣服等等。可见“我”并未和友人形成“对比”,也不能说“反衬”出“我”的惭愧心情;

E.“语言华丽工巧”错。文章的语言很朴实真诚,如“那是一双多么粗糙有力的手!完全失去了以前的光滑和纤弱。你脸上蒙上一层风尘的颜色,似乎有一点苍老”“我祝福你,愿你平安”等。

25.①直接交代朋友二次北征、投身抗战的事情,突出朋友为国出力的毅然决然和必死的决心。(2分)

②设置悬念,引起下文的叙述和回忆;(2分)

③奠定文章感情基调,为倾诉友情和抒发报国情怀做了铺垫。(2分)

26.手法:

①动作(细节)描写:低头、折衣服、怯生生拿衣服、偷偷擦眼泪等;

②运用典故:秦琼卖马;

③比喻:将卖衣服比作离别患难中的朋友;

④心理描写:“真想一转身”;

⑤环境描写(融情于景):“外面落着小雨”;

⑥象征手法:“天空怎么那样暗呢”。(手法中写出任意2点得4分)

心情:(2分)

①被迫卖掉母亲亲手做的衣服的不舍、羞愧但又决绝的心情;(1分)

②个人压抑低沉的情绪和对民族前途的忧虑。(1分)

27.[写作导航]这是一篇材料作文。材料讲述了叶嘉莹饱经苦难的一生和她以自己热爱的古诗词为力量,冲破个人不幸,传承古代诗人高尚的品格、精神,从中可以体会到心中的热爱带给她的无穷力量与坚定意志。结合叶嘉莹的人生经历与她所说的话,理解“世界上最美好的事,就是拥有热爱”的含意后,再来选择写作角度。可以从追求梦想带来的快乐,艰难的追梦之旅磨炼意志品质,不忘记追求梦想的本心等角度来选取素材,注意写作时要结合自己的生活经历。

[参考立意]①热爱的力量;②热爱,人生的明灯;③有爱的人最幸福。

参考译文:

①韩愈,字退之,昌黎人。父亲名叫韩仲卿,没有什么名声地位。韩愈三岁时丧父,寄养在堂兄家中。韩愈自认为是孤儿,所以从小就刻苦学习儒家经典,不需要别人奖励督促。等到应举进士科,文章投送到公卿中间,前任宰相郑余庆很是为他宣扬美名,由此在当代知名。不久韩愈考中进士科。

②宰相董晋出京镇守大梁,征召韩愈到幕府任巡官。董晋幕府撤除后,徐州张建封又请他到自己幕府充当宾客佐僚。韩愈说话直率,无所回避,操行直正,不擅长应付事务。后调任四门博士,转任监察御史。德宗晚年,一些部门随意发布政令,宰相不能独立掌管机务。宫里的宦官到民间强买物品的弊端,谏官议论过而德宗不听。韩愈也曾递上数千字的奏章极力劝谏,皇帝不但不听从,还发怒把他贬为连州阳山令,不久任江陵府掾曹。

③韩愈自认为才华出众,而又多次遭受排挤贬官,作《进学解》来自我开导。宰相看了这篇文章后同情他,认为他有修史才能,便改任他为比部郎中和史馆修撰(编写史书)。过了一年,转任考功郎中、知制诰,拜授中书舍人。不久有不喜欢韩愈的人,搜集他过去的事情,说他以前降职任江陵府掾曹时,荆南节度使裴均待他优厚,裴均的儿子裴锷平庸粗鄙,最近裴锷回家看望父亲,韩愈写序为其饯行,在序中称呼裴均的字。这一议论在朝廷传播开来,因为这个原因韩愈改任太子右庶子。

④元和十二年八月,宰相裴度任淮西宣慰处置使,兼任彰义军节度使,他上奏请韩愈任行军司马。淮西和蔡平定之后,十二月韩愈随裴度返回朝廷,因立功授任刑部侍郎,宪宗还下诏命韩愈编写《平淮西碑文》,韩愈在碑文中较多记述了裴度的事迹,而就当时首先进入蔡州活捉吴元济一事而言,李愬功劳为第一,所以李愬对碑文不服。李愬的妻子经常出入宫中,借机向皇帝诉说碑文失实,宪宗便下诏叫人磨掉韩愈写的碑文,并命令翰林学士段文昌重新撰写碑文并刊刻碑上。

⑤韩愈性情宽宏通达,和别人交往,无论人家荣辱沉浮他都不改变态度。年轻时和洛阳人孟郊、东郡人张籍关系友好。孟郊、张籍名声和地位还不显达时,韩愈不避寒暑,在公卿间称赞推荐他们,结果张籍终于考中进士科,仕宦之途顺利。后来韩愈虽然仕途通达、显贵,但每遇公事之暇,就和他们交谈会餐,论文赋诗,和昔日一样。然而他对待诸权门豪士,就像对待奴仆一样,瞪着眼睛不予理睬。他还颇能扶持鼓励后辈,招入家中的十有六七人,即使连自己的早饭都供不上了,也和颜悦色地不在意。他总是把振兴名教和弘奖仁义作为自己的职责,经他资助出嫁的内外亲戚及朋友的孤女多达十人。韩愈常常自认为从魏晋以来,写文章的人都拘泥于固定的文章体式,内容空洞,缺乏实际的东西。当时(魏晋)的风格,像司马迁、杨雄文章那样的气势在当时已经不存在了。所以韩愈所写的文章,都反对当时的文风,提倡写文章就是直抒胸臆。他自己创立一种文风,自成一家。后辈都纷纷以此为榜样,学习韩愈的风格,掀起一阵风潮。没有能比得过当时的情况,所以人们都称那种风格的文体叫“韩文”。

同课章节目录