新人教版必修第二册高中地理第一章人口单元检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 新人教版必修第二册高中地理第一章人口单元检测(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 793.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 17:08:40 | ||

图片预览

文档简介

单元检测一

时间:90分钟 分数:100分

一、选择题(每题2分,共46分)

贵州省域内乌江流经贵阳、遵义、毕节等中北部地区,自南部山区的六盘水向北,海拔总体处于逐渐降低趋势,生态环境脆弱,是中国典型的喀斯特分布区。贵州省内乌江流域以亚热带季风气候为主,降水相对丰富,气温较为适宜,地形条件复杂;区域内经济社会发展水平差异较大,人口分布总体不均衡。区域内包括贵阳(海拔约1100米)、遵义(海拔约1000~1300米)等区域中心城市,贵阳、遵义是贵州省最具影响力的两座城市,两个城市城区人口多且密度高。下图示意贵州省乌江流域人口数量与地形的关系。据此完成1~3题。

1.与贵州省乌江流域人口数量变化关系最密切的地形因素是( )

A.海拔B.起伏度C.坡度D.地形部位

2.该区域海拔1000~1400m范围内的人口数量最多,推测其主要原因是( )

①气温较为适宜 ②坡度与起伏度较大 ③大中城市分布 ④经济较为发达

A.①②B.①④C.②③D.③④

3.区域内社会经济发展速度的差异会引起人口数量分布的变化,未来50年( )

A.海拔1000~1400m范围内的人口比重上升B.坡度5°、起伏度120m的地区人口一定多

C.人口数量最多的区域起伏度逐渐降低D.坡度25°~30°范围内的人口比重上升

读“我国三大区域人口密度影响因素排序(1978~2018年)”,完成4~6题。

4.我国人口分布的基本格局是( )

A.东南多 西北少B.南部多 北部少C.西部多 东部少D.东北多 西南少

5.对我国三大区域人口密度影响均位列前三的因素是( )

①城镇化水平 ②工业化水平 ③交通便利度 ④对外开放程度

A.①②B.②③C.①④D.③④

6.“交通便利度”是影响西部地区人口密度最重要的因素,原因是( )

A.道路沿线自然条件更优越B.可以获取便利外部水资源

C.修建道路会带来就业机会D.交通带动周边产业的发展

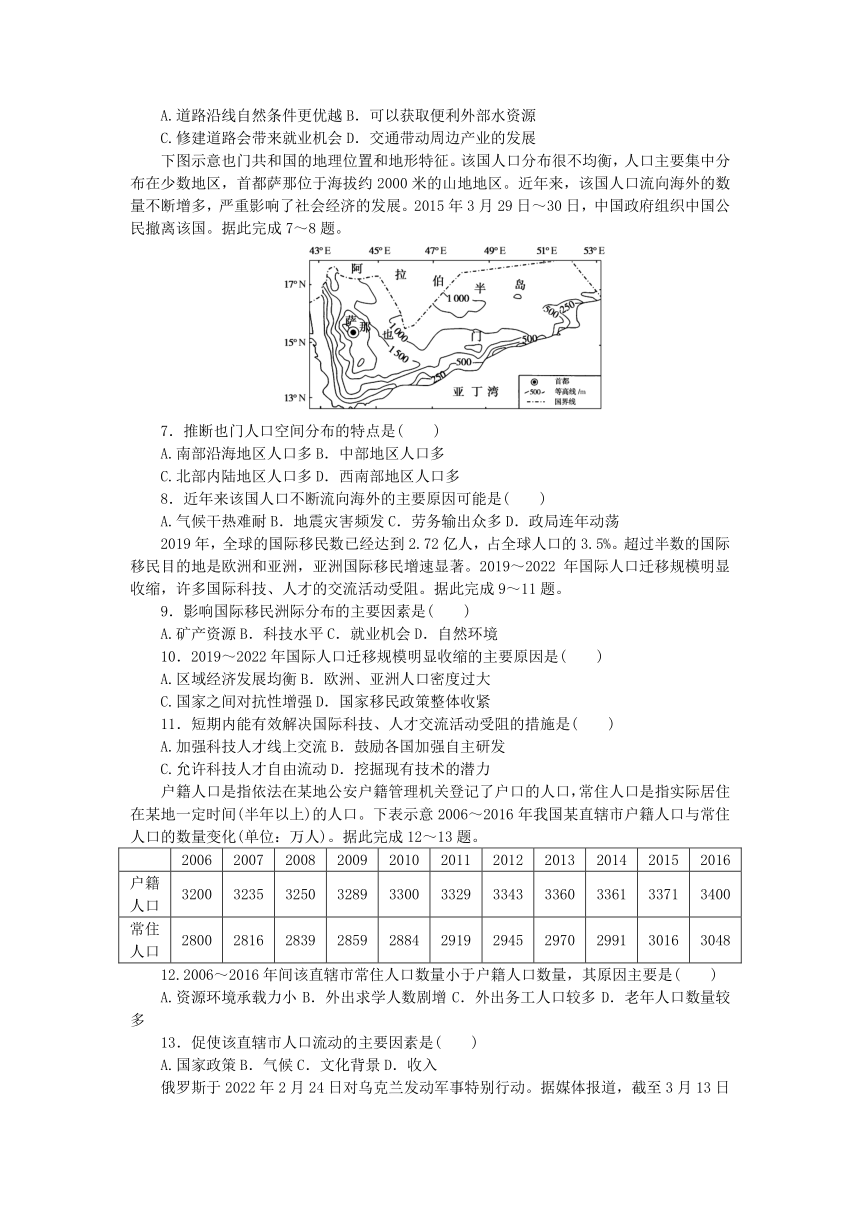

下图示意也门共和国的地理位置和地形特征。该国人口分布很不均衡,人口主要集中分布在少数地区,首都萨那位于海拔约2000米的山地地区。近年来,该国人口流向海外的数量不断增多,严重影响了社会经济的发展。2015年3月29日~30日,中国政府组织中国公民撤离该国。据此完成7~8题。

7.推断也门人口空间分布的特点是( )

A.南部沿海地区人口多B.中部地区人口多

C.北部内陆地区人口多D.西南部地区人口多

8.近年来该国人口不断流向海外的主要原因可能是( )

A.气候干热难耐B.地震灾害频发C.劳务输出众多D.政局连年动荡

2019年,全球的国际移民数已经达到2.72亿人,占全球人口的3.5%。超过半数的国际移民目的地是欧洲和亚洲,亚洲国际移民增速显著。2019~2022年国际人口迁移规模明显收缩,许多国际科技、人才的交流活动受阻。据此完成9~11题。

9.影响国际移民洲际分布的主要因素是( )

A.矿产资源B.科技水平C.就业机会D.自然环境

10.2019~2022年国际人口迁移规模明显收缩的主要原因是( )

A.区域经济发展均衡B.欧洲、亚洲人口密度过大

C.国家之间对抗性增强D.国家移民政策整体收紧

11.短期内能有效解决国际科技、人才交流活动受阻的措施是( )

A.加强科技人才线上交流B.鼓励各国加强自主研发

C.允许科技人才自由流动D.挖掘现有技术的潜力

户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口,常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下表示意2006~2016年我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化(单位:万人)。据此完成12~13题。

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

户籍人口 3200 3235 3250 3289 3300 3329 3343 3360 3361 3371 3400

常住人口 2800 2816 2839 2859 2884 2919 2945 2970 2991 3016 3048

12.2006~2016年间该直辖市常住人口数量小于户籍人口数量,其原因主要是( )

A.资源环境承载力小B.外出求学人数剧增C.外出务工人口较多D.老年人口数量较多

13.促使该直辖市人口流动的主要因素是( )

A.国家政策B.气候C.文化背景D.收入

俄罗斯于2022年2月24日对乌克兰发动军事特别行动。据媒体报道,截至3月13日已有超过300万难民进入波兰、德国、法国等欧洲国家,而进入美国的难民人数不足1000人。读图,完成14~15题。

14.促使此次人口迁移的直接原因是( )

A.经济落后B.矿产枯竭C.军事战争D.交通便捷

15.造成乌克兰难民数量流入欧洲其他国家和美国的巨大差异的主要因素是( )

A.经济B.交通C.气候D.空间距离

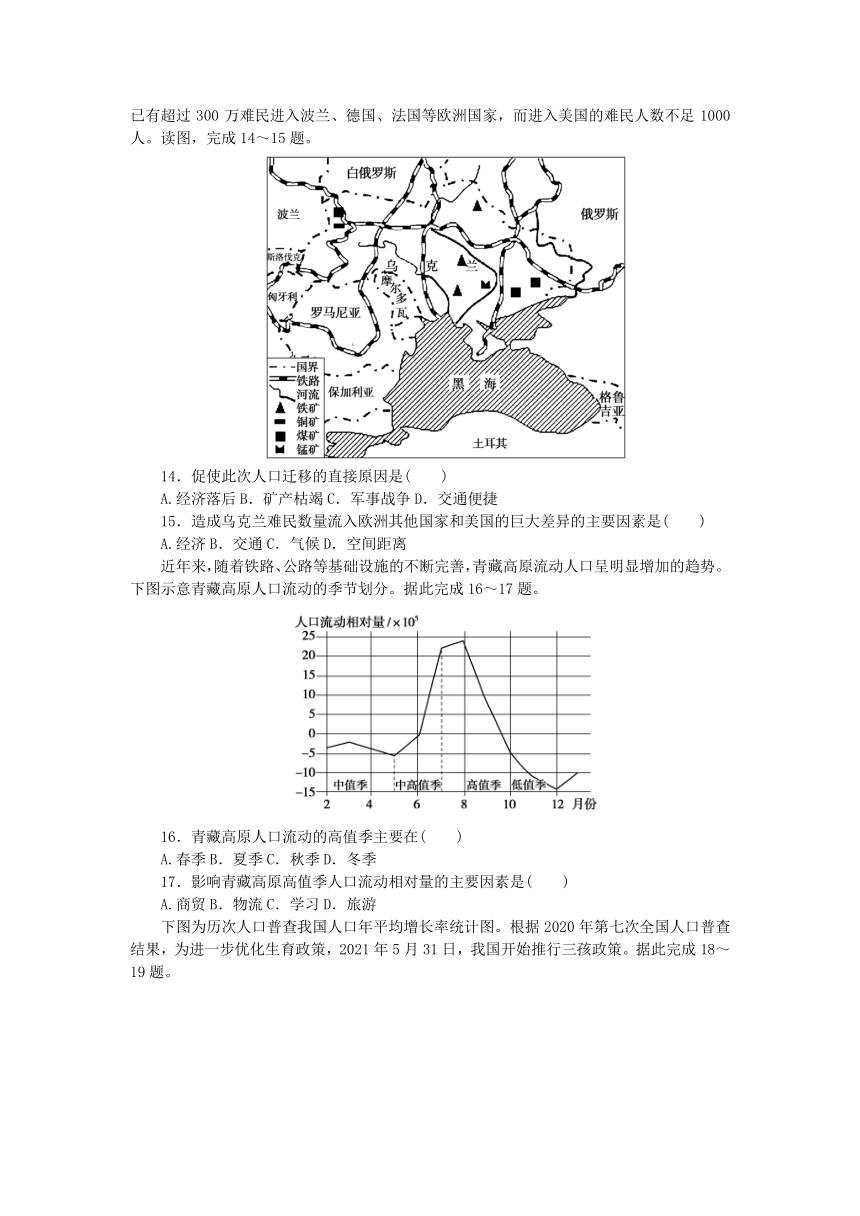

近年来,随着铁路、公路等基础设施的不断完善,青藏高原流动人口呈明显增加的趋势。下图示意青藏高原人口流动的季节划分。据此完成16~17题。

16.青藏高原人口流动的高值季主要在( )

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季

17.影响青藏高原高值季人口流动相对量的主要因素是( )

A.商贸B.物流C.学习D.旅游

下图为历次人口普查我国人口年平均增长率统计图。根据2020年第七次全国人口普查结果,为进一步优化生育政策,2021年5月31日,我国开始推行三孩政策。据此完成18~19题。

18.2010年至2020年我国人口年平均增长率已低于1%,近十年我国人口低增长的原因是( )

A.养儿防老观念的转变B.育龄妇女比重增多

C.人口老龄化严重D.生育政策的调整

19.若我国人口年平均增长率的发展趋势不变,未来我国可能会出现的状况是( )

A.人口合理容量降低B.人口文化水平提高

C.经济发展水平下降D.劳动力成本下降

下图示意2030年对我国人口规模变动约束性较强的若干自然资源、环境条件和社会经济条件。可能满意度达到0.99最高值时的人口叫作最优人口,可能满意度大于或等于0.6的人口叫作最大人口。据此完成20~21题。

20.读图可知,我国2030年环境承载力大约是( )

A.8.3亿人B.10.5亿人C.11.7亿人D.14.9亿人

21.下列提高我国人口合理容量的措施,比较合理的有( )

①深化改革开放政策 ②提高科技水平 ③大力开发淡水、矿产等资源 ④提高人民生活消费水平

A.①②B.②③C.③④D.①④

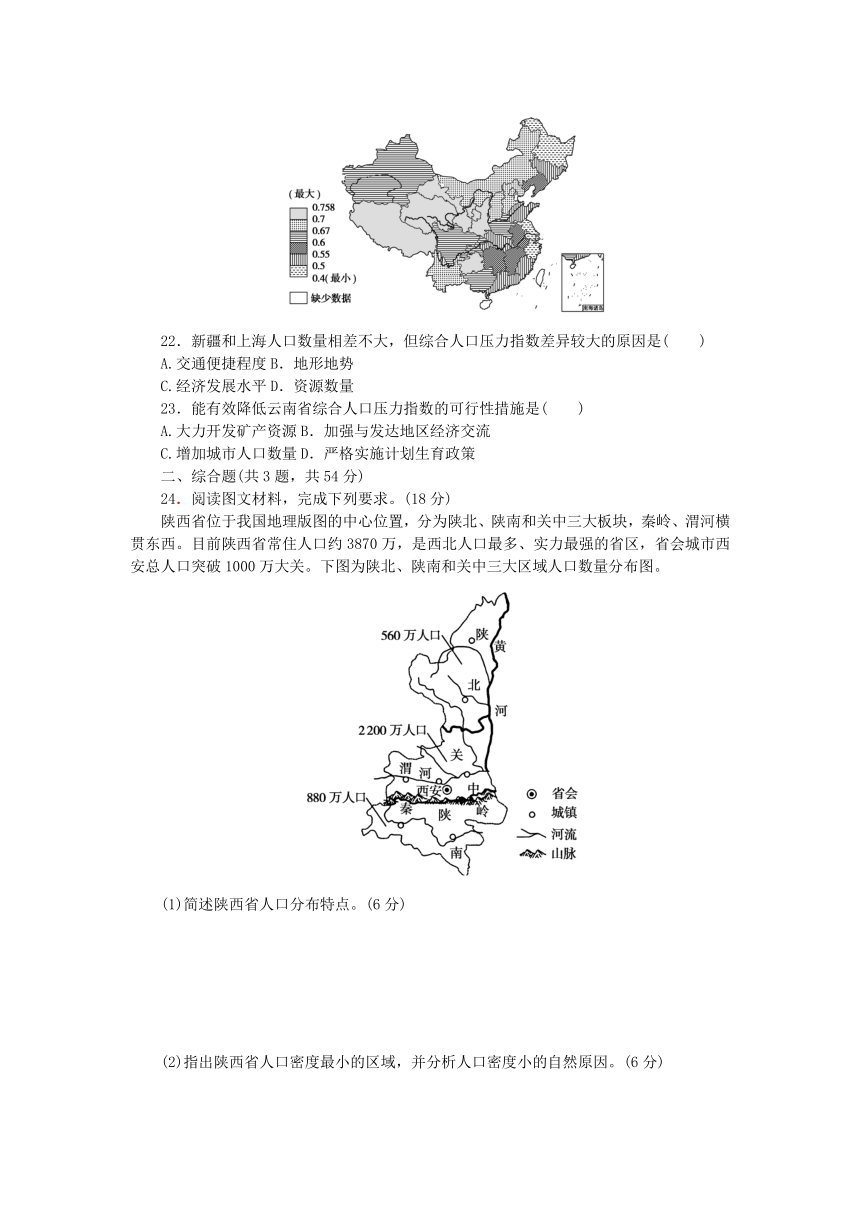

综合人口压力指数,是指一个区域现有人口数量与经济人口容量(经济发展所能创造的就业岗位数量)之比。下图为某年我国各省级行政区“综合人口压力指数”分布示意图。读图,完成22~23题。

22.新疆和上海人口数量相差不大,但综合人口压力指数差异较大的原因是( )

A.交通便捷程度B.地形地势

C.经济发展水平D.资源数量

23.能有效降低云南省综合人口压力指数的可行性措施是( )

A.大力开发矿产资源B.加强与发达地区经济交流

C.增加城市人口数量D.严格实施计划生育政策

二、综合题(共3题,共54分)

24.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

陕西省位于我国地理版图的中心位置,分为陕北、陕南和关中三大板块,秦岭、渭河横贯东西。目前陕西省常住人口约3870万,是西北人口最多、实力最强的省区,省会城市西安总人口突破1000万大关。下图为陕北、陕南和关中三大区域人口数量分布图。

(1)简述陕西省人口分布特点。(6分)

(2)指出陕西省人口密度最小的区域,并分析人口密度小的自然原因。(6分)

(3)西安市总人口突破1000万大关,就此作出合理解释。(6分)

25.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

改革开放以来,甘肃省的人口迁移经历了三个阶段:第一阶段为1978~2000年,第二阶段为2001~2010年,第三阶段为2011~2020年(如图)。在此过程中,县城和中心城市人口保持缓慢增长。

(1)结合材料,概括甘肃省不同阶段的人口迁移特征。(6分)

(2)分析阶段三人口迁移方向变化的外部原因。(6分)

(3)说出阶段三人口迁移的变化对甘肃省乡村和城镇可能带来的影响。(6分)

26.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

安徽省是我国人口较多和发展任务较重的省份之一,人口密度较大,人均自然资源相对较少,人口与自然资源矛盾突出。进入21世纪以来,安徽省经济发展迅速,成就突出,从农业大省快速向工业大省转型,城市发展水平不断提升,居民生活水平稳步提高。但随着自然资源的持续消耗,安徽省的环境污染和生态破坏日趋加重,经济增长遭遇资源瓶颈、环境约束和人口制约。下图示意1998~2012年安徽省资源、经济人口容量与现实人口量的对比。

(1)指出2006年以后安徽省经济人口容量的变化特征并推测原因。(6分)

(2)简述安徽省资源人口容量大于现实人口量的意义。(6分)

(3)请为安徽省社会经济发展提出合理的建议。(6分)

单元检测一

1~3.答案:1.C 2.D 3.A

解析:第1题,由图可知,本区域内坡度与人口数量变化呈负相关,而海拔、起伏度与人口数量的相关性均不强;从图示和材料中都无法确定地形部位与人口数量之间的关系。第2题,由材料“贵州省内乌江流域以亚热带季风气候为主,降水相对丰富,气温较为适宜”可知,该地区气温都较为适宜;在该区域海拔1000~1400m范围内,坡度、起伏度与人口数量均呈负相关;由材料“区域内经济社会发展水平差异较大,人口分布总体不均衡”可知,经济社会发展水平是影响海拔1000~1400m范围内人口数量最多的主要原因;由材料可知,贵阳、遵义等贵州省大城市海拔在此区域。第3题,贵州省为我国经济发展水平较低的地区,未来很长一段时间,人口迁移会以“农村到城市”为主,且人们会更趋向于向经济较发达的地区迁移,这种人口迁移会导致人口分布更加不均,人口稠密地区的人口会更加稠密,A正确。贵州省等欠发达地区人口分布将趋于更加不均衡,而非更均衡,C错误。城市、经济较发达地区人口占比上升,贫困地区的人口趋于更少。从坡度来看,人口主要分布在坡度20°以内。坡度25°~30°范围内人口密度小,比重低,因此其人口比重最可能是降低,D错误。B项说法过于绝对,B错误。

4~6.答案:4.A 5.B 6.D

解析:第4题,我国人口分布格局为东南多,西北少。第5题,由图可知,图中圆圈越大,其影响因素越重要,反之则越不重要,由此分析可知,区域工业化水平和交通便利度的圆圈大小无论是在东、中、西部都是位列前三。城镇化水平和对外开放程度的圆圈较小,不是位列前三的因素。第6题,西部大部分地区自然条件较为恶劣,道路沿线自然条件不一定更优越;西部地区面积广大,缺水地区多,从外部输入水资源意义不大;修建道路可能会带来就业机会,但是持续时间较短,对人口密度影响不大;交通线附近道路运输条件较好,便于原料的输入和产品的输出,增加了人流量,能够带动周边产业的发展。

7~8.答案:7.D 8.D

解析:第7题,读图可知,该国为热带沙漠气候,低海拔地区气候炎热干旱,西南部的高山、高原地区和东北部的高原地区,地势高,气候凉爽,降水较多,相对湿润,水资源较为充足,适宜人居,人口密度较大,故选D。第8题,结合所学知识可知,也门共和国经济落后,是世界最不发达的国家之一。近年来,也门政局动荡不安,百姓的安全受到威胁,导致居民流向海外谋生。2015年3月29日~30日,我国进行撤侨的主要原因是该国发生战乱,故选D。

9~11.答案:9.C 10.D 11.A

解析:第9题,经济因素、区域经济发展水平影响就业岗位的多少和待遇的高低,进而影响国际移民洲际迁移的方向,故选C。第10题,结合时事可知,2019年12月开始出现新冠疫情,各国为减少疫情传播,纷纷收紧了人口迁移政策,使得国际人口迁移规模明显收缩,故选D。第11题,设问关键词为“短期内”,因此加强科技人才线上交流是有效手段;允许科技人才自由流动会加大疫情传播风险;鼓励各国自主研发和挖掘现有技术的潜力短时间内无法奏效。故选A。

12~13.答案:12.C 13.D

解析:第12题,2006~2016年间该直辖市常住人口数量小于户籍人口数量,说明人口大量向外迁移,数量较多,应与外出求学无关,应主要为劳动力人口因经济外迁,主要目的是务工。由表中信息无法判断资源环境承载力数量,但因是我国某直辖市,应为重庆市,重庆市资源环境承载力较大;老年人口数量较多,与人口外迁并无直接关联。第13题,该地为重庆市,直辖市相对政策较好,属于人口迁移的拉力因素,国家政策不是该直辖市人口外流的主要因素;而区域间经济发展的差距带来的就业机会和收入条件的差异是导致人口流动的主要原因,我国东部沿海地区经济发展快,收入水平高,因此促使该直辖市人口流动的主要因素是收入;与经济因素相比,气候、文化背景等对人口流动的影响较小。

14~15.答案:14.C 15.D

解析:第14题,由材料可知,促使此次人口迁移的直接原因是军事战争。第15题,此次事件造成乌克兰难民大量涌向欧洲,而进入美国的难民人数很少,造成差异的原因主要是空间距离,乌克兰位于欧洲东部,俄乌冲突爆发以来,难民逃离乌克兰就近选择了进入欧洲其他国家。欧洲国家与美国比较,气候、经济的区位优势不明显;俄乌冲突爆发以来,乌克兰选择到欧洲其他国家避难,与交通距离近、交通费用低有关,是由空间距离近导致的。

16~17.答案:16.B 17.D

解析:第16题,据图可以看出,青藏高原人口流动的特点主要是季节性周期变化大,夏季人口流动比较大,7、8月份尤其明显,其他季节则人口流动较小,有明显的季节性变化,故选B。第17题,如图所示,青藏高原高值季人口流动主要是在夏季,结合青藏高原的地理环境特征,夏季气温较为适宜,旅游活动较多,学习人员总量会较少,商贸和物流也不会集中于夏季,冬季也有需要,故选D。

18~19.答案:18.A 19.B

解析:第18题,计划生育政策影响下,加之经济的迅速发展,养儿防老观念转变,使生育率下降,A正确;2010年至2020年我国人口年平均增长率已低于1%,近十年的育龄妇女是计划生育政策下的独生子女,因此育龄妇女比重减少,出生率低,B错误;人口老龄化严重是低增长带来的人口问题,生育政策的调整是为了缓解人口低增长带来的人口问题,它们都不是近十年来的人口低增长的原因,C、D错误。故选A。第19题,若我国人口年平均增长率的发展趋势不变,则人口老龄化现象严重,劳动力人口数量将减少,劳动力成本会上升,促进我国产业必须转型升级,而对劳动者的素质要求提高,会推动社会和家庭更注重对教育的投入,从而提升整体的人口文化水平,故选B。

20~21.答案:20.C 21.A

解析:第20题,根据木桶效应,我国环境人口容量取决于短板—水资源所容纳的人口数量。由题干可知,可能满意度大于或等于0.6的人口叫作最大人口,因此2030年我国环境人口容量约为11.7亿。故选C。第21题,深化改革开放政策有利于引进资源,提高科技水平可提高资源利用率,提高环境人口容量;淡水、矿产等资源是有限的,加大开发力度可能造成资源枯竭;消费水平与人口合理容量是负相关的关系,提高人民生活水平,会使人口合理容量减少。①②正确,③④错误,故选A。

22~23.答案:22.C 23.B

解析:第22题,根据综合人口压力指数的概念,新疆和上海市的人口数量相差不大,综合人口压力指数差异较大的原因是上海与新疆相比,经济发展水平高,经济总量大,因此综合人口压力指数小,据此分析导致二者差异的原因是经济发展水平差距大,故选C。第23题,结合材料进行分析,降低云南省综合人口压力指数措施的关键是发展经济,因此加强与发达地区经济交流,提升云南省整体经济发展水平,增加就业岗位,可以有效降低云南省的综合人口压力指数,故选B。

24.答案:(1)人口分布不均;关中地区人口数量最多,主要集中在省会西安市;陕北地区人口数量最少;陕南地区居中。

(2)陕北地区。原因:地处黄土高原,地形崎岖,耕地面积小;气候干旱,水资源短缺等。

(3)西安位于我国中东部地区和西北地区的连接处,优越的地理位置,悠久的发展历史和优越的自然条件,共同促使西安市的发展壮大;西安市是我国西部地区重要的中心城市,经济稳中向好,城镇化水平提高;创新活力加速释放,转型升级深入推进;基础设施完善,交通便利;城市辐射功能增强,国家政策支持等,从而吸引大量人口集聚。

解析:第(1)题,由图可知,陕北560万人,关中2200万人,陕南880万人,说明陕西省人口分布不均;关中地区人口数量最多,其他两个地区人口数量较少。第(2)题,由图可知,陕北地区面积最大,人口数量最少,人口密度最小。原因是陕北地区地处黄土高原,地形以高原为主,受流水侵蚀作用,水土流失导致地表沟壑纵横,耕地面积有限;属于温带大陆性气候和温带季风气候的过渡区,气候干旱,降水稀少,水资源短缺,自然环境恶劣,人口稀少等。第(3)题,西安具有连接我国中东部地区和西北地区的优越位置,也是“丝绸之路”的起点,是中原文明和西域文明的交会处,地理位置优越;是国家首批历史文化名城,历史古都,城市发展历史悠久;地处关中平原,属于温带季风气候,河流众多,城市水资源丰富,自然条件优越;西安作为国家中心城市,是关中平原城市群的核心城市,也是我国重要的科研、教育和工业基地,经济发展速度较快,城镇化水平不断提高;创新能力较强,产业结构转型升级深入推进;西部重要的交通枢纽,交通便利;城市辐射功能增强,城市影响力不断扩大;基础设施不断完善,国家政策支持等吸引大量人口集聚。

25.答案:(1)阶段一:人口从乡村前往城镇、县城以及中心城市;阶段二:延续阶段一特征,出现了城镇间、城镇向县城、县城向中心城区流动;阶段三:延续阶段二特征,出现了跨区域的人口流动。

(2)区域间的经济发展差距明显,发达地区就业机会多、工资水平高;医疗、教育及社会保障等体系完善;各地落户政策的逐步放宽(人才政策的实施及居住证制度的全面推行),吸引人口从甘肃省迁出;高铁、航空等交通网络完善,区域间联系更加便利,为人口迁出提供便利。

(3)不利:乡村地区出现“乡村空心化”现象,农业劳动力不足,耕地撂荒严重;留守儿童与老人逐渐增多;城镇地区人口大量外迁,经济发展动力不足;经济水平与城镇化水平不匹配,造成城市“伪增长”现象出现。

有利:人口外迁,对城乡生态环境压力减小;促进各地文化、风俗的交融。

解析:第(1)题,由图可知,阶段一1978~2000年:人口从乡村迁往城镇、县城以及中心城市,在区域内进行人口迁移;阶段二2001~2010年:延续阶段一特征,出现了城镇间、城镇向县城、县城向中心城区流动;阶段三2011~2020年:延续阶段二特征,出现了跨区域的人口流动。第(2)题,人口迁移的主要因素是经济因素,由于区域间的经济发展差距明显,发达地区就业机会多、工资水平高;医疗、教育及社会保障等体系完善;各地落户政策的逐步放宽(人才政策的实施及居住证制度的全面推行),吸引人口从甘肃省迁出;高铁、航空等交通网络完善,区域间联系更加便利,为人口迁出提供便利,促进人口迁移由区域内迁移转向区域外迁移。第(3)题,人口迁移的影响分有利与不利两方面,不利:由于人口大量迁出,乡村地区出现“乡村空心化”现象,农业劳动力不足,耕地撂荒严重,不利于农业发展;留守儿童与老人逐渐增多,社会问题突出;城镇地区人口大量外迁,经济发展动力不足,限制经济发展速度;经济水平与城镇化水平不匹配,造成城市“伪增长”现象出现,不利于区域经济发展。有利:人口外迁,对城乡生态环境压力减小,保护生态环境;促进各地文化、风俗的交融,促进区域间的交流。

26.答案:(1)持续上升 原因:社会经济水平提高,科技水平提高,对外开放程度增加,使经济人口容量不断提升。

(2)有利于人口数量保持在资源可承受范围以内;有利于减少对资源的过度开发利用和破坏,实现资源和人口的协调发展。

(3)加大资金投入,提高社会经济发展水平;加大科技投入,提升资源利用效率;治理环境污染,减少生态环境破坏。

解析:第(1)题,由图可知,2006年以后安徽省经济人口容量具有持续上升的特点。主要原因是进入21世纪以来,安徽省经济发展迅速,从农业大省快速向工业大省转型,工业化程度、城镇化水平不断提升,居民生活水平稳步提高,使经济人口容量不断提升。第(2)题,安徽省资源人口容量大于现实人口量,说明安徽资源较为丰富,资源的承载力较高,有利于人口数量保持在资源可承载的范围以内;在有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,有利于减少对资源的过度开发利用和破坏,实现资源、环境、人口的协调发展。第(3)题,合理的建议应当是使安徽省社会经济发展同资源开发利用和环境保护相协调。加大资金、技术投入,推动产业优化升级,提升社会经济发展的质量;重视科技创新,发展新兴产业;发展循环经济,提升资源利用效率,实现绿色发展;消除污染,美化环境,减少生态环境破坏。

时间:90分钟 分数:100分

一、选择题(每题2分,共46分)

贵州省域内乌江流经贵阳、遵义、毕节等中北部地区,自南部山区的六盘水向北,海拔总体处于逐渐降低趋势,生态环境脆弱,是中国典型的喀斯特分布区。贵州省内乌江流域以亚热带季风气候为主,降水相对丰富,气温较为适宜,地形条件复杂;区域内经济社会发展水平差异较大,人口分布总体不均衡。区域内包括贵阳(海拔约1100米)、遵义(海拔约1000~1300米)等区域中心城市,贵阳、遵义是贵州省最具影响力的两座城市,两个城市城区人口多且密度高。下图示意贵州省乌江流域人口数量与地形的关系。据此完成1~3题。

1.与贵州省乌江流域人口数量变化关系最密切的地形因素是( )

A.海拔B.起伏度C.坡度D.地形部位

2.该区域海拔1000~1400m范围内的人口数量最多,推测其主要原因是( )

①气温较为适宜 ②坡度与起伏度较大 ③大中城市分布 ④经济较为发达

A.①②B.①④C.②③D.③④

3.区域内社会经济发展速度的差异会引起人口数量分布的变化,未来50年( )

A.海拔1000~1400m范围内的人口比重上升B.坡度5°、起伏度120m的地区人口一定多

C.人口数量最多的区域起伏度逐渐降低D.坡度25°~30°范围内的人口比重上升

读“我国三大区域人口密度影响因素排序(1978~2018年)”,完成4~6题。

4.我国人口分布的基本格局是( )

A.东南多 西北少B.南部多 北部少C.西部多 东部少D.东北多 西南少

5.对我国三大区域人口密度影响均位列前三的因素是( )

①城镇化水平 ②工业化水平 ③交通便利度 ④对外开放程度

A.①②B.②③C.①④D.③④

6.“交通便利度”是影响西部地区人口密度最重要的因素,原因是( )

A.道路沿线自然条件更优越B.可以获取便利外部水资源

C.修建道路会带来就业机会D.交通带动周边产业的发展

下图示意也门共和国的地理位置和地形特征。该国人口分布很不均衡,人口主要集中分布在少数地区,首都萨那位于海拔约2000米的山地地区。近年来,该国人口流向海外的数量不断增多,严重影响了社会经济的发展。2015年3月29日~30日,中国政府组织中国公民撤离该国。据此完成7~8题。

7.推断也门人口空间分布的特点是( )

A.南部沿海地区人口多B.中部地区人口多

C.北部内陆地区人口多D.西南部地区人口多

8.近年来该国人口不断流向海外的主要原因可能是( )

A.气候干热难耐B.地震灾害频发C.劳务输出众多D.政局连年动荡

2019年,全球的国际移民数已经达到2.72亿人,占全球人口的3.5%。超过半数的国际移民目的地是欧洲和亚洲,亚洲国际移民增速显著。2019~2022年国际人口迁移规模明显收缩,许多国际科技、人才的交流活动受阻。据此完成9~11题。

9.影响国际移民洲际分布的主要因素是( )

A.矿产资源B.科技水平C.就业机会D.自然环境

10.2019~2022年国际人口迁移规模明显收缩的主要原因是( )

A.区域经济发展均衡B.欧洲、亚洲人口密度过大

C.国家之间对抗性增强D.国家移民政策整体收紧

11.短期内能有效解决国际科技、人才交流活动受阻的措施是( )

A.加强科技人才线上交流B.鼓励各国加强自主研发

C.允许科技人才自由流动D.挖掘现有技术的潜力

户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口,常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下表示意2006~2016年我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化(单位:万人)。据此完成12~13题。

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

户籍人口 3200 3235 3250 3289 3300 3329 3343 3360 3361 3371 3400

常住人口 2800 2816 2839 2859 2884 2919 2945 2970 2991 3016 3048

12.2006~2016年间该直辖市常住人口数量小于户籍人口数量,其原因主要是( )

A.资源环境承载力小B.外出求学人数剧增C.外出务工人口较多D.老年人口数量较多

13.促使该直辖市人口流动的主要因素是( )

A.国家政策B.气候C.文化背景D.收入

俄罗斯于2022年2月24日对乌克兰发动军事特别行动。据媒体报道,截至3月13日已有超过300万难民进入波兰、德国、法国等欧洲国家,而进入美国的难民人数不足1000人。读图,完成14~15题。

14.促使此次人口迁移的直接原因是( )

A.经济落后B.矿产枯竭C.军事战争D.交通便捷

15.造成乌克兰难民数量流入欧洲其他国家和美国的巨大差异的主要因素是( )

A.经济B.交通C.气候D.空间距离

近年来,随着铁路、公路等基础设施的不断完善,青藏高原流动人口呈明显增加的趋势。下图示意青藏高原人口流动的季节划分。据此完成16~17题。

16.青藏高原人口流动的高值季主要在( )

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季

17.影响青藏高原高值季人口流动相对量的主要因素是( )

A.商贸B.物流C.学习D.旅游

下图为历次人口普查我国人口年平均增长率统计图。根据2020年第七次全国人口普查结果,为进一步优化生育政策,2021年5月31日,我国开始推行三孩政策。据此完成18~19题。

18.2010年至2020年我国人口年平均增长率已低于1%,近十年我国人口低增长的原因是( )

A.养儿防老观念的转变B.育龄妇女比重增多

C.人口老龄化严重D.生育政策的调整

19.若我国人口年平均增长率的发展趋势不变,未来我国可能会出现的状况是( )

A.人口合理容量降低B.人口文化水平提高

C.经济发展水平下降D.劳动力成本下降

下图示意2030年对我国人口规模变动约束性较强的若干自然资源、环境条件和社会经济条件。可能满意度达到0.99最高值时的人口叫作最优人口,可能满意度大于或等于0.6的人口叫作最大人口。据此完成20~21题。

20.读图可知,我国2030年环境承载力大约是( )

A.8.3亿人B.10.5亿人C.11.7亿人D.14.9亿人

21.下列提高我国人口合理容量的措施,比较合理的有( )

①深化改革开放政策 ②提高科技水平 ③大力开发淡水、矿产等资源 ④提高人民生活消费水平

A.①②B.②③C.③④D.①④

综合人口压力指数,是指一个区域现有人口数量与经济人口容量(经济发展所能创造的就业岗位数量)之比。下图为某年我国各省级行政区“综合人口压力指数”分布示意图。读图,完成22~23题。

22.新疆和上海人口数量相差不大,但综合人口压力指数差异较大的原因是( )

A.交通便捷程度B.地形地势

C.经济发展水平D.资源数量

23.能有效降低云南省综合人口压力指数的可行性措施是( )

A.大力开发矿产资源B.加强与发达地区经济交流

C.增加城市人口数量D.严格实施计划生育政策

二、综合题(共3题,共54分)

24.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

陕西省位于我国地理版图的中心位置,分为陕北、陕南和关中三大板块,秦岭、渭河横贯东西。目前陕西省常住人口约3870万,是西北人口最多、实力最强的省区,省会城市西安总人口突破1000万大关。下图为陕北、陕南和关中三大区域人口数量分布图。

(1)简述陕西省人口分布特点。(6分)

(2)指出陕西省人口密度最小的区域,并分析人口密度小的自然原因。(6分)

(3)西安市总人口突破1000万大关,就此作出合理解释。(6分)

25.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

改革开放以来,甘肃省的人口迁移经历了三个阶段:第一阶段为1978~2000年,第二阶段为2001~2010年,第三阶段为2011~2020年(如图)。在此过程中,县城和中心城市人口保持缓慢增长。

(1)结合材料,概括甘肃省不同阶段的人口迁移特征。(6分)

(2)分析阶段三人口迁移方向变化的外部原因。(6分)

(3)说出阶段三人口迁移的变化对甘肃省乡村和城镇可能带来的影响。(6分)

26.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

安徽省是我国人口较多和发展任务较重的省份之一,人口密度较大,人均自然资源相对较少,人口与自然资源矛盾突出。进入21世纪以来,安徽省经济发展迅速,成就突出,从农业大省快速向工业大省转型,城市发展水平不断提升,居民生活水平稳步提高。但随着自然资源的持续消耗,安徽省的环境污染和生态破坏日趋加重,经济增长遭遇资源瓶颈、环境约束和人口制约。下图示意1998~2012年安徽省资源、经济人口容量与现实人口量的对比。

(1)指出2006年以后安徽省经济人口容量的变化特征并推测原因。(6分)

(2)简述安徽省资源人口容量大于现实人口量的意义。(6分)

(3)请为安徽省社会经济发展提出合理的建议。(6分)

单元检测一

1~3.答案:1.C 2.D 3.A

解析:第1题,由图可知,本区域内坡度与人口数量变化呈负相关,而海拔、起伏度与人口数量的相关性均不强;从图示和材料中都无法确定地形部位与人口数量之间的关系。第2题,由材料“贵州省内乌江流域以亚热带季风气候为主,降水相对丰富,气温较为适宜”可知,该地区气温都较为适宜;在该区域海拔1000~1400m范围内,坡度、起伏度与人口数量均呈负相关;由材料“区域内经济社会发展水平差异较大,人口分布总体不均衡”可知,经济社会发展水平是影响海拔1000~1400m范围内人口数量最多的主要原因;由材料可知,贵阳、遵义等贵州省大城市海拔在此区域。第3题,贵州省为我国经济发展水平较低的地区,未来很长一段时间,人口迁移会以“农村到城市”为主,且人们会更趋向于向经济较发达的地区迁移,这种人口迁移会导致人口分布更加不均,人口稠密地区的人口会更加稠密,A正确。贵州省等欠发达地区人口分布将趋于更加不均衡,而非更均衡,C错误。城市、经济较发达地区人口占比上升,贫困地区的人口趋于更少。从坡度来看,人口主要分布在坡度20°以内。坡度25°~30°范围内人口密度小,比重低,因此其人口比重最可能是降低,D错误。B项说法过于绝对,B错误。

4~6.答案:4.A 5.B 6.D

解析:第4题,我国人口分布格局为东南多,西北少。第5题,由图可知,图中圆圈越大,其影响因素越重要,反之则越不重要,由此分析可知,区域工业化水平和交通便利度的圆圈大小无论是在东、中、西部都是位列前三。城镇化水平和对外开放程度的圆圈较小,不是位列前三的因素。第6题,西部大部分地区自然条件较为恶劣,道路沿线自然条件不一定更优越;西部地区面积广大,缺水地区多,从外部输入水资源意义不大;修建道路可能会带来就业机会,但是持续时间较短,对人口密度影响不大;交通线附近道路运输条件较好,便于原料的输入和产品的输出,增加了人流量,能够带动周边产业的发展。

7~8.答案:7.D 8.D

解析:第7题,读图可知,该国为热带沙漠气候,低海拔地区气候炎热干旱,西南部的高山、高原地区和东北部的高原地区,地势高,气候凉爽,降水较多,相对湿润,水资源较为充足,适宜人居,人口密度较大,故选D。第8题,结合所学知识可知,也门共和国经济落后,是世界最不发达的国家之一。近年来,也门政局动荡不安,百姓的安全受到威胁,导致居民流向海外谋生。2015年3月29日~30日,我国进行撤侨的主要原因是该国发生战乱,故选D。

9~11.答案:9.C 10.D 11.A

解析:第9题,经济因素、区域经济发展水平影响就业岗位的多少和待遇的高低,进而影响国际移民洲际迁移的方向,故选C。第10题,结合时事可知,2019年12月开始出现新冠疫情,各国为减少疫情传播,纷纷收紧了人口迁移政策,使得国际人口迁移规模明显收缩,故选D。第11题,设问关键词为“短期内”,因此加强科技人才线上交流是有效手段;允许科技人才自由流动会加大疫情传播风险;鼓励各国自主研发和挖掘现有技术的潜力短时间内无法奏效。故选A。

12~13.答案:12.C 13.D

解析:第12题,2006~2016年间该直辖市常住人口数量小于户籍人口数量,说明人口大量向外迁移,数量较多,应与外出求学无关,应主要为劳动力人口因经济外迁,主要目的是务工。由表中信息无法判断资源环境承载力数量,但因是我国某直辖市,应为重庆市,重庆市资源环境承载力较大;老年人口数量较多,与人口外迁并无直接关联。第13题,该地为重庆市,直辖市相对政策较好,属于人口迁移的拉力因素,国家政策不是该直辖市人口外流的主要因素;而区域间经济发展的差距带来的就业机会和收入条件的差异是导致人口流动的主要原因,我国东部沿海地区经济发展快,收入水平高,因此促使该直辖市人口流动的主要因素是收入;与经济因素相比,气候、文化背景等对人口流动的影响较小。

14~15.答案:14.C 15.D

解析:第14题,由材料可知,促使此次人口迁移的直接原因是军事战争。第15题,此次事件造成乌克兰难民大量涌向欧洲,而进入美国的难民人数很少,造成差异的原因主要是空间距离,乌克兰位于欧洲东部,俄乌冲突爆发以来,难民逃离乌克兰就近选择了进入欧洲其他国家。欧洲国家与美国比较,气候、经济的区位优势不明显;俄乌冲突爆发以来,乌克兰选择到欧洲其他国家避难,与交通距离近、交通费用低有关,是由空间距离近导致的。

16~17.答案:16.B 17.D

解析:第16题,据图可以看出,青藏高原人口流动的特点主要是季节性周期变化大,夏季人口流动比较大,7、8月份尤其明显,其他季节则人口流动较小,有明显的季节性变化,故选B。第17题,如图所示,青藏高原高值季人口流动主要是在夏季,结合青藏高原的地理环境特征,夏季气温较为适宜,旅游活动较多,学习人员总量会较少,商贸和物流也不会集中于夏季,冬季也有需要,故选D。

18~19.答案:18.A 19.B

解析:第18题,计划生育政策影响下,加之经济的迅速发展,养儿防老观念转变,使生育率下降,A正确;2010年至2020年我国人口年平均增长率已低于1%,近十年的育龄妇女是计划生育政策下的独生子女,因此育龄妇女比重减少,出生率低,B错误;人口老龄化严重是低增长带来的人口问题,生育政策的调整是为了缓解人口低增长带来的人口问题,它们都不是近十年来的人口低增长的原因,C、D错误。故选A。第19题,若我国人口年平均增长率的发展趋势不变,则人口老龄化现象严重,劳动力人口数量将减少,劳动力成本会上升,促进我国产业必须转型升级,而对劳动者的素质要求提高,会推动社会和家庭更注重对教育的投入,从而提升整体的人口文化水平,故选B。

20~21.答案:20.C 21.A

解析:第20题,根据木桶效应,我国环境人口容量取决于短板—水资源所容纳的人口数量。由题干可知,可能满意度大于或等于0.6的人口叫作最大人口,因此2030年我国环境人口容量约为11.7亿。故选C。第21题,深化改革开放政策有利于引进资源,提高科技水平可提高资源利用率,提高环境人口容量;淡水、矿产等资源是有限的,加大开发力度可能造成资源枯竭;消费水平与人口合理容量是负相关的关系,提高人民生活水平,会使人口合理容量减少。①②正确,③④错误,故选A。

22~23.答案:22.C 23.B

解析:第22题,根据综合人口压力指数的概念,新疆和上海市的人口数量相差不大,综合人口压力指数差异较大的原因是上海与新疆相比,经济发展水平高,经济总量大,因此综合人口压力指数小,据此分析导致二者差异的原因是经济发展水平差距大,故选C。第23题,结合材料进行分析,降低云南省综合人口压力指数措施的关键是发展经济,因此加强与发达地区经济交流,提升云南省整体经济发展水平,增加就业岗位,可以有效降低云南省的综合人口压力指数,故选B。

24.答案:(1)人口分布不均;关中地区人口数量最多,主要集中在省会西安市;陕北地区人口数量最少;陕南地区居中。

(2)陕北地区。原因:地处黄土高原,地形崎岖,耕地面积小;气候干旱,水资源短缺等。

(3)西安位于我国中东部地区和西北地区的连接处,优越的地理位置,悠久的发展历史和优越的自然条件,共同促使西安市的发展壮大;西安市是我国西部地区重要的中心城市,经济稳中向好,城镇化水平提高;创新活力加速释放,转型升级深入推进;基础设施完善,交通便利;城市辐射功能增强,国家政策支持等,从而吸引大量人口集聚。

解析:第(1)题,由图可知,陕北560万人,关中2200万人,陕南880万人,说明陕西省人口分布不均;关中地区人口数量最多,其他两个地区人口数量较少。第(2)题,由图可知,陕北地区面积最大,人口数量最少,人口密度最小。原因是陕北地区地处黄土高原,地形以高原为主,受流水侵蚀作用,水土流失导致地表沟壑纵横,耕地面积有限;属于温带大陆性气候和温带季风气候的过渡区,气候干旱,降水稀少,水资源短缺,自然环境恶劣,人口稀少等。第(3)题,西安具有连接我国中东部地区和西北地区的优越位置,也是“丝绸之路”的起点,是中原文明和西域文明的交会处,地理位置优越;是国家首批历史文化名城,历史古都,城市发展历史悠久;地处关中平原,属于温带季风气候,河流众多,城市水资源丰富,自然条件优越;西安作为国家中心城市,是关中平原城市群的核心城市,也是我国重要的科研、教育和工业基地,经济发展速度较快,城镇化水平不断提高;创新能力较强,产业结构转型升级深入推进;西部重要的交通枢纽,交通便利;城市辐射功能增强,城市影响力不断扩大;基础设施不断完善,国家政策支持等吸引大量人口集聚。

25.答案:(1)阶段一:人口从乡村前往城镇、县城以及中心城市;阶段二:延续阶段一特征,出现了城镇间、城镇向县城、县城向中心城区流动;阶段三:延续阶段二特征,出现了跨区域的人口流动。

(2)区域间的经济发展差距明显,发达地区就业机会多、工资水平高;医疗、教育及社会保障等体系完善;各地落户政策的逐步放宽(人才政策的实施及居住证制度的全面推行),吸引人口从甘肃省迁出;高铁、航空等交通网络完善,区域间联系更加便利,为人口迁出提供便利。

(3)不利:乡村地区出现“乡村空心化”现象,农业劳动力不足,耕地撂荒严重;留守儿童与老人逐渐增多;城镇地区人口大量外迁,经济发展动力不足;经济水平与城镇化水平不匹配,造成城市“伪增长”现象出现。

有利:人口外迁,对城乡生态环境压力减小;促进各地文化、风俗的交融。

解析:第(1)题,由图可知,阶段一1978~2000年:人口从乡村迁往城镇、县城以及中心城市,在区域内进行人口迁移;阶段二2001~2010年:延续阶段一特征,出现了城镇间、城镇向县城、县城向中心城区流动;阶段三2011~2020年:延续阶段二特征,出现了跨区域的人口流动。第(2)题,人口迁移的主要因素是经济因素,由于区域间的经济发展差距明显,发达地区就业机会多、工资水平高;医疗、教育及社会保障等体系完善;各地落户政策的逐步放宽(人才政策的实施及居住证制度的全面推行),吸引人口从甘肃省迁出;高铁、航空等交通网络完善,区域间联系更加便利,为人口迁出提供便利,促进人口迁移由区域内迁移转向区域外迁移。第(3)题,人口迁移的影响分有利与不利两方面,不利:由于人口大量迁出,乡村地区出现“乡村空心化”现象,农业劳动力不足,耕地撂荒严重,不利于农业发展;留守儿童与老人逐渐增多,社会问题突出;城镇地区人口大量外迁,经济发展动力不足,限制经济发展速度;经济水平与城镇化水平不匹配,造成城市“伪增长”现象出现,不利于区域经济发展。有利:人口外迁,对城乡生态环境压力减小,保护生态环境;促进各地文化、风俗的交融,促进区域间的交流。

26.答案:(1)持续上升 原因:社会经济水平提高,科技水平提高,对外开放程度增加,使经济人口容量不断提升。

(2)有利于人口数量保持在资源可承受范围以内;有利于减少对资源的过度开发利用和破坏,实现资源和人口的协调发展。

(3)加大资金投入,提高社会经济发展水平;加大科技投入,提升资源利用效率;治理环境污染,减少生态环境破坏。

解析:第(1)题,由图可知,2006年以后安徽省经济人口容量具有持续上升的特点。主要原因是进入21世纪以来,安徽省经济发展迅速,从农业大省快速向工业大省转型,工业化程度、城镇化水平不断提升,居民生活水平稳步提高,使经济人口容量不断提升。第(2)题,安徽省资源人口容量大于现实人口量,说明安徽资源较为丰富,资源的承载力较高,有利于人口数量保持在资源可承载的范围以内;在有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,有利于减少对资源的过度开发利用和破坏,实现资源、环境、人口的协调发展。第(3)题,合理的建议应当是使安徽省社会经济发展同资源开发利用和环境保护相协调。加大资金、技术投入,推动产业优化升级,提升社会经济发展的质量;重视科技创新,发展新兴产业;发展循环经济,提升资源利用效率,实现绿色发展;消除污染,美化环境,减少生态环境破坏。

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少