2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第一章 开启化学之门 阶段性训练题( 含答案)

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第一章 开启化学之门 阶段性训练题( 含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 336.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第一章 开启化学之门 阶段性训练题含答案

沪教版(全国)第一章 开启化学之门

一、选择题。(16题)

1、上海世博园使用或展示的部分高新科技中,不属于化学研究内容的是( )

A. 门票检录采用新型视频识别技术

B. 停车场安装了催化光解设施,用于处理汽车尾气

C. 意大利馆建筑材料使用了新型“透明水泥”

D. 日本馆展示活用氢气制铁新工艺

2、下列物质的用途主要取决于其化学性质的是( )

A.用点燃的酒精灯加热 B.用稀有气体制霓虹灯

C.用铜丝作导线 D.用不锈钢制作水壶

3、往试管里加入固体药品时,不会用到的仪器或药品是( )

A.药匙 B.纸槽 C.镊子 D.玻璃棒

4、下列有关化学史的说法中错误的是( )

A.门捷列夫发表元素周期表

B.卢瑟福提出原子的核式结构模型

C.拉瓦锡发现氧气约占空气的体积

D.诺贝尔提出质量守恒定律

5、系列专题片 我们需要化学 深入浅出地为观众呈现了化学的本源以及化学的本质。下列对化学科学认识错误的是( )

A. 化学是一门以实验为基础的科学,既具有创造性也具有实用性

B. 化学在保证人类生存并不断提高生活质量方面起着重要的作用

C. 原子论和分子学说的创立,定了近代化学的基础

D. 英国科学家道尔领发现了元素周期律,使化学学习变得有规律可循

6、我国古代文献记载中蕴含着丰富的化学知识。下列记载中不涉及化学变化的是( )

A.《易经》一“泽中有火.....上火下泽”

B.《天工开物》一“候潮一过,明日天晴,半日晒出盐霜”

C.《抱朴子》一“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”

D.《淮南万毕术》一“曾青得铁则化为铜”

7、下列有关药品的取用说法错误的是( )

A.用药匙或纸槽将粉末状药品送入试管底部

B.取用药品时,要严格按照规定量取用,如果没有说明用量,液体取1-2mL

C.取用药品时,不能用手接触药品,也不能尝任何药品的味道

D.为了节约药品,实验室用剩的药品应放回原瓶

8、小林从冰箱里拿出冰冻的饮料,用干布擦净瓶外壁的水,放置于桌面片刻,发现瓶外壁又挂满水珠,这说明空气中有( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水蒸气

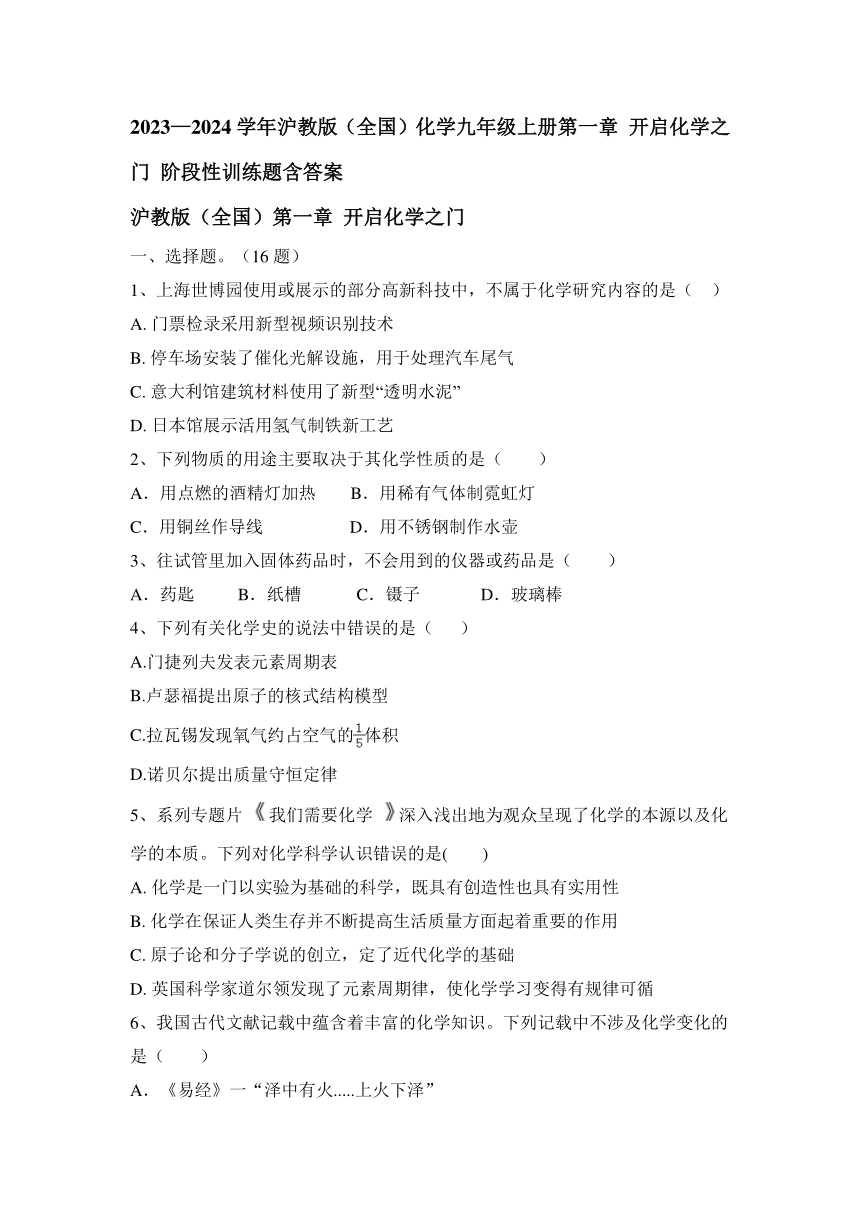

9、化学使世界变得绚丽多彩,科学家为此做出了巨大的贡献。其中,研究空气成分的科学家是( )

10、下列描述属于物质的化学性质的是( )

A.浓硫酸具有脱水性 B.铁片是银白色,铁粉是黑色

C.浓氨水易挥发 D.钨丝熔点较高

11、同学们加热小苏打固体粉末时,发现试管炸裂,造成试管炸裂的原因不可能是( )

A.没有预热 B.试管外壁有水

C.用内焰加热 D.试管口斜向下倾斜

12、某科学家在一次化学论坛会上提出“化学不是问题,化学解决问题”的观点,则下列叙述不合理的是( )

A.化学是万能的,能解决世界上所有的问题

B.利用化学开发新材料,改善人类生存条件

C.利用化学保护环境,使人类生活得更美好

D.利用化学合成药物,抑制细菌和病毒,保障人体健康

13、下列有关化学史的说法不正确的是( )

A.道尔顿提出原子论

B.拉瓦锡用定量的方法研究了空气的成分

C.中国科学家屠呦呦获得了诺贝尔化学奖

D.门捷列夫发现元素周期律并编制出元素周期表

14、目前我国防控“新冠”疫情取得举世瞩目的成绩。下列防疫相关措施中发生了化学变化的是( )

A.裁切无纺布制作口罩 B.合成抗病毒药物

C.对消毒液加水稀释 D.水银温度计测体温

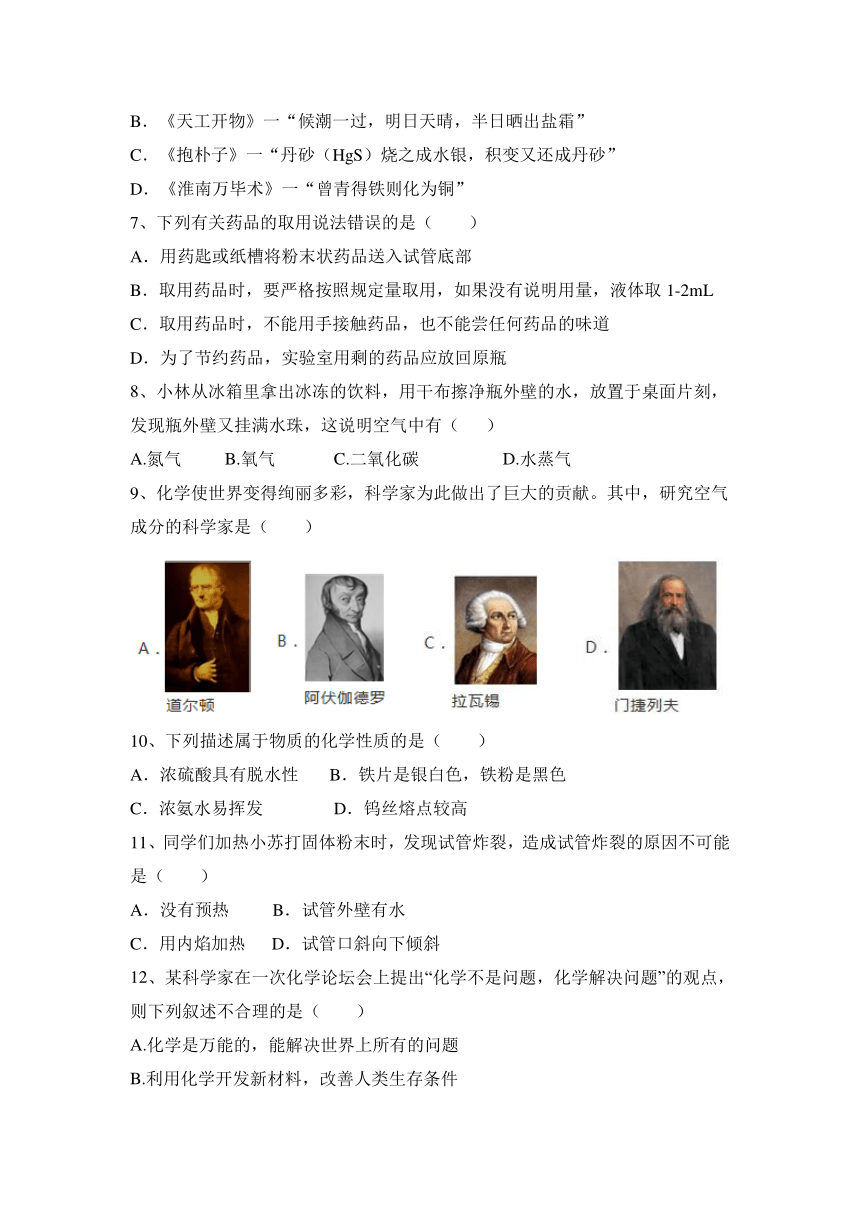

15、图中“错误操作“与图下面”可能产生的后果”不一致的是( )

16、下列四组物质中,前者属于纯净物,后者属于混合物的一组物质是( )

A.氧化汞、新鲜空气 B.澄清的石灰水、冰水混合物

C.自来水、啤酒 D.过氧化氢溶液、水银

二、填空题

17、绿色化学给化学家提出了一项新的挑战,其核心就是利用化学原理从源头消除________。

18、阅读下面的短文,将符合题意的编号填入题后的横线上。

①酒精是一种无色透明的、具有特殊气味的液体;②易挥发;③能与水以任意比互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质;④酒精易燃烧;⑤因此,常被用作酒精灯和内燃机中的燃料,是一种绿色能源;⑥当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上汽化;⑦且边汽化边燃烧,生成水和二氧化碳。

(1)酒精的物理性质有___________;

(2)酒精的化学性质有_________;

(3)酒精发生的物理变化有_________;

(4)酒精发生的化学变化有____________;

(5)文中描述酒精用途的是___________。

19、在横线上写出下列实验操作可能造成的不良后果。

(1)用胶头滴管取完试剂后平放或倒置:____ 。

(2)倾倒细口瓶中的药液时,标签没有朝向手心:_____ 。

(3)用嘴吹灭酒精灯:____ 。

(4)给烧杯里液体加热时没垫石棉网:____ 。

(5)实验剩余药品放回原瓶;_____ 。

(6)将铁钉投入竖直的试管中:_____ 。

20、化学学习、研究的对象是物质世界,因此化学式人类认识和改造物质世界的主要手段。以下物质中属于纯净物的是________(填序号)。

①氮气 ②过氧化氢溶液 ③稀有气体 ④矿泉水 ⑤冰水混合物

⑥高锰酸钾受热完全分解产物 ⑦液氧

21、为了增强市民环保意识,变废为宝,在城市率先实行垃圾分类回收。通常,绿色箱用来装可回收再利用垃圾,黄色箱用来装不可回收垃圾。

①废旧报纸 ②废铜钱 ③一次性塑料盒 ④口香糖渣

⑤果皮 ⑥空矿泉水瓶 ⑦废铁锅

以上能扔进绿色垃圾箱的是 (填序号)。

三、实验题。

22、探究空气中氧气含量的测定:

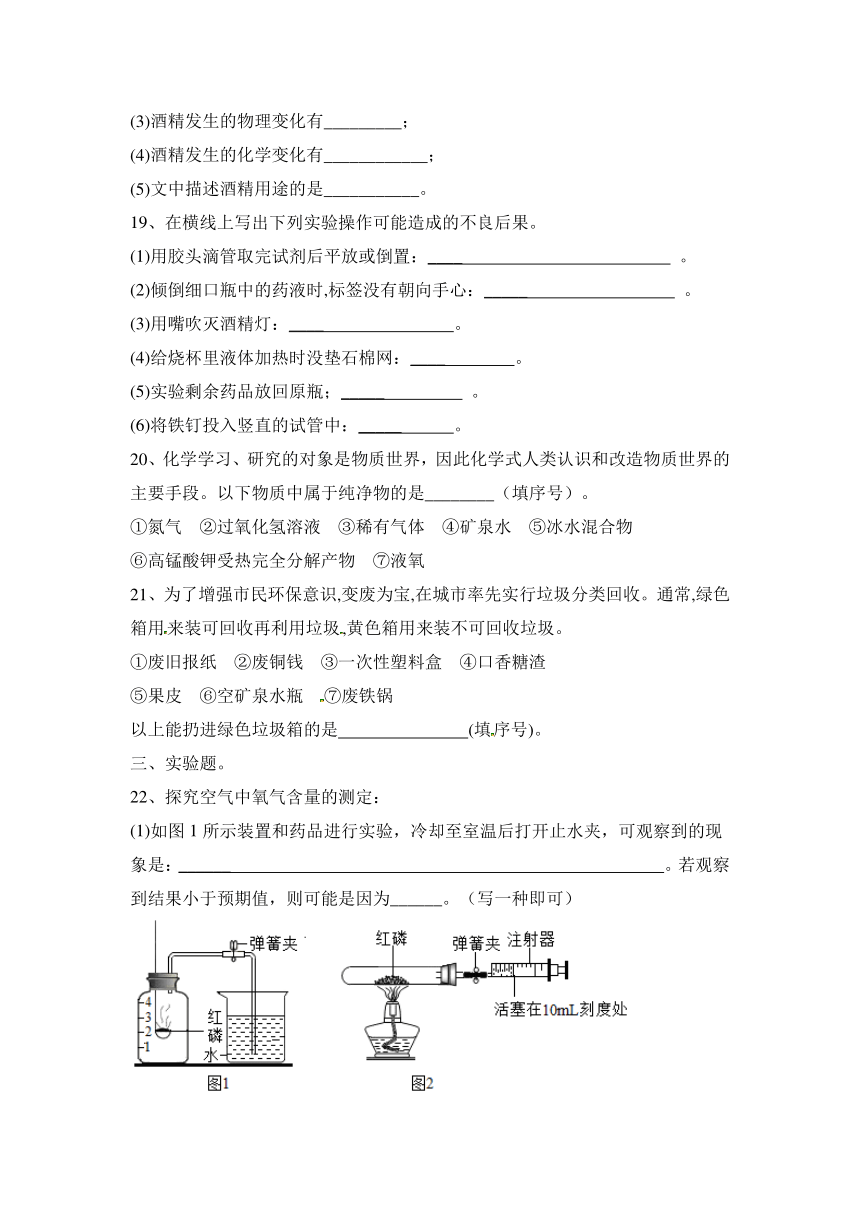

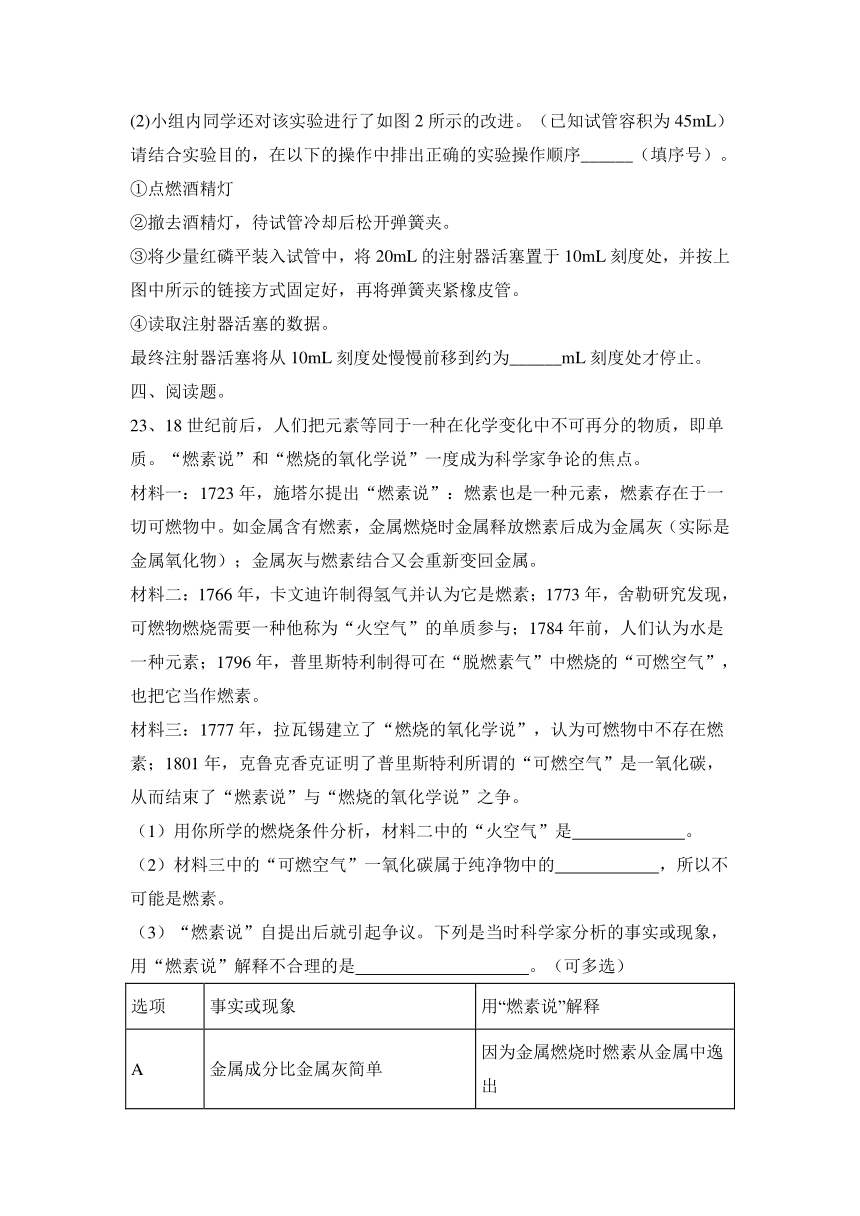

(1)如图1所示装置和药品进行实验,冷却至室温后打开止水夹,可观察到的现象是:______ 。若观察到结果小于预期值,则可能是因为______。(写一种即可)

(2)小组内同学还对该实验进行了如图2所示的改进。(已知试管容积为45mL)请结合实验目的,在以下的操作中排出正确的实验操作顺序______(填序号)。

①点燃酒精灯

②撤去酒精灯,待试管冷却后松开弹簧夹。

③将少量红磷平装入试管中,将20mL的注射器活塞置于10mL刻度处,并按上图中所示的链接方式固定好,再将弹簧夹紧橡皮管。

④读取注射器活塞的数据。

最终注射器活塞将从10mL刻度处慢慢前移到约为______mL刻度处才停止。

四、阅读题。

23、18世纪前后,人们把元素等同于一种在化学变化中不可再分的物质,即单质。“燃素说”和“燃烧的氧化学说”一度成为科学家争论的焦点。

材料一:1723年,施塔尔提出“燃素说”:燃素也是一种元素,燃素存在于一切可燃物中。如金属含有燃素,金属燃烧时金属释放燃素后成为金属灰(实际是金属氧化物);金属灰与燃素结合又会重新变回金属。

材料二:1766年,卡文迪许制得氢气并认为它是燃素;1773年,舍勒研究发现,可燃物燃烧需要一种他称为“火空气”的单质参与;1784年前,人们认为水是一种元素;1796年,普里斯特利制得可在“脱燃素气”中燃烧的“可燃空气”,也把它当作燃素。

材料三:1777年,拉瓦锡建立了“燃烧的氧化学说”,认为可燃物中不存在燃素;1801年,克鲁克香克证明了普里斯特利所谓的“可燃空气”是一氧化碳,从而结束了“燃素说”与“燃烧的氧化学说”之争。

(1)用你所学的燃烧条件分析,材料二中的“火空气”是 。

(2)材料三中的“可燃空气”一氧化碳属于纯净物中的 ,所以不可能是燃素。

(3)“燃素说”自提出后就引起争议。下列是当时科学家分析的事实或现象,用“燃素说”解释不合理的是 。(可多选)

选项 事实或现象 用“燃素说”解释

A 金属成分比金属灰简单 因为金属燃烧时燃素从金属中逸出

B 加热金属灰通入氢气,金属灰变回金属 因为氢气是燃素

C 木炭与金属灰一起加热变回金属 因为木炭富含燃素

D 铜在空气中加热后质量增加 因为金属铜中含有燃素,加热后有燃素逸出

E 燃素(氢气)与脱燃素气(氧气)结合成为水 因为水是一种元素

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第一章 开启化学之门 阶段性训练题含答案

沪教版(全国)第一章 开启化学之门

一、选择题。(16题)

1、上海世博园使用或展示的部分高新科技中,不属于化学研究内容的是( )

A. 门票检录采用新型视频识别技术

B. 停车场安装了催化光解设施,用于处理汽车尾气

C. 意大利馆建筑材料使用了新型“透明水泥”

D. 日本馆展示活用氢气制铁新工艺

【答案】A

2、下列物质的用途主要取决于其化学性质的是( )

A.用点燃的酒精灯加热 B.用稀有气体制霓虹灯

C.用铜丝作导线 D.用不锈钢制作水壶

【答案】A

3、往试管里加入固体药品时,不会用到的仪器或药品是( )

A.药匙 B.纸槽 C.镊子 D.玻璃棒

【答案】D

4、下列有关化学史的说法中错误的是( )

A.门捷列夫发表元素周期表

B.卢瑟福提出原子的核式结构模型

C.拉瓦锡发现氧气约占空气的体积

D.诺贝尔提出质量守恒定律

【答案】D

5、系列专题片 我们需要化学 深入浅出地为观众呈现了化学的本源以及化学的本质。下列对化学科学认识错误的是( )

A. 化学是一门以实验为基础的科学,既具有创造性也具有实用性

B. 化学在保证人类生存并不断提高生活质量方面起着重要的作用

C. 原子论和分子学说的创立,定了近代化学的基础

D. 英国科学家道尔领发现了元素周期律,使化学学习变得有规律可循

【答案】D

6、我国古代文献记载中蕴含着丰富的化学知识。下列记载中不涉及化学变化的是( )

A.《易经》一“泽中有火.....上火下泽”

B.《天工开物》一“候潮一过,明日天晴,半日晒出盐霜”

C.《抱朴子》一“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”

D.《淮南万毕术》一“曾青得铁则化为铜”

【答案】B

7、下列有关药品的取用说法错误的是( )

A.用药匙或纸槽将粉末状药品送入试管底部

B.取用药品时,要严格按照规定量取用,如果没有说明用量,液体取1-2mL

C.取用药品时,不能用手接触药品,也不能尝任何药品的味道

D.为了节约药品,实验室用剩的药品应放回原瓶

【答案】D

8、小林从冰箱里拿出冰冻的饮料,用干布擦净瓶外壁的水,放置于桌面片刻,发现瓶外壁又挂满水珠,这说明空气中有( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水蒸气

【答案】D

9、化学使世界变得绚丽多彩,科学家为此做出了巨大的贡献。其中,研究空气成分的科学家是( )

【答案】C

10、下列描述属于物质的化学性质的是( )

A.浓硫酸具有脱水性 B.铁片是银白色,铁粉是黑色

C.浓氨水易挥发 D.钨丝熔点较高

【答案】A

11、同学们加热小苏打固体粉末时,发现试管炸裂,造成试管炸裂的原因不可能是( )

A.没有预热 B.试管外壁有水

C.用内焰加热 D.试管口斜向下倾斜

【答案】D

12、某科学家在一次化学论坛会上提出“化学不是问题,化学解决问题”的观点,则下列叙述不合理的是( )

A.化学是万能的,能解决世界上所有的问题

B.利用化学开发新材料,改善人类生存条件

C.利用化学保护环境,使人类生活得更美好

D.利用化学合成药物,抑制细菌和病毒,保障人体健康

【答案】A

13、下列有关化学史的说法不正确的是( )

A.道尔顿提出原子论

B.拉瓦锡用定量的方法研究了空气的成分

C.中国科学家屠呦呦获得了诺贝尔化学奖

D.门捷列夫发现元素周期律并编制出元素周期表

【答案】C

14、目前我国防控“新冠”疫情取得举世瞩目的成绩。下列防疫相关措施中发生了化学变化的是( )

A.裁切无纺布制作口罩 B.合成抗病毒药物

C.对消毒液加水稀释 D.水银温度计测体温

【答案】B

15、图中“错误操作“与图下面”可能产生的后果”不一致的是( )

【答案】D

16、下列四组物质中,前者属于纯净物,后者属于混合物的一组物质是( )

A.氧化汞、新鲜空气 B.澄清的石灰水、冰水混合物

C.自来水、啤酒 D.过氧化氢溶液、水银

【答案】A

二、填空题

17、绿色化学给化学家提出了一项新的挑战,其核心就是利用化学原理从源头消除________。

【答案】污染

18、阅读下面的短文,将符合题意的编号填入题后的横线上。

①酒精是一种无色透明的、具有特殊气味的液体;②易挥发;③能与水以任意比互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质;④酒精易燃烧;⑤因此,常被用作酒精灯和内燃机中的燃料,是一种绿色能源;⑥当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上汽化;⑦且边汽化边燃烧,生成水和二氧化碳。

(1)酒精的物理性质有___________;

(2)酒精的化学性质有_________;

(3)酒精发生的物理变化有_________;

(4)酒精发生的化学变化有____________;

(5)文中描述酒精用途的是___________。

【答案】(1)①②③ (2)④ (3)⑥ (4)⑦ (5)⑤

19、在横线上写出下列实验操作可能造成的不良后果。

(1)用胶头滴管取完试剂后平放或倒置:____ 。

(2)倾倒细口瓶中的药液时,标签没有朝向手心:_____ 。

(3)用嘴吹灭酒精灯:____ 。

(4)给烧杯里液体加热时没垫石棉网:____ 。

(5)实验剩余药品放回原瓶;_____ 。

(6)将铁钉投入竖直的试管中:_____ 。

【答案】(1)液体倒流腐蚀橡胶胶头 (2)残留液体流下腐蚀标签

(3)引起失火或爆炸 (4)烧杯炸裂

(5)药品受到污染 (6)打破试管

20、化学学习、研究的对象是物质世界,因此化学式人类认识和改造物质世界的主要手段。以下物质中属于纯净物的是________(填序号)。

①氮气 ②过氧化氢溶液 ③稀有气体 ④矿泉水 ⑤冰水混合物

⑥高锰酸钾受热完全分解产物 ⑦液氧

【答案】①⑤⑦

21、为了增强市民环保意识,变废为宝,在城市率先实行垃圾分类回收。通常,绿色箱用来装可回收再利用垃圾,黄色箱用来装不可回收垃圾。

①废旧报纸 ②废铜钱 ③一次性塑料盒 ④口香糖渣

⑤果皮 ⑥空矿泉水瓶 ⑦废铁锅

以上能扔进绿色垃圾箱的是 (填序号)。

【答案】①②⑥⑦

三、实验题。

22、探究空气中氧气含量的测定:

(1)如图1所示装置和药品进行实验,冷却至室温后打开止水夹,可观察到的现象是:______ 。若观察到结果小于预期值,则可能是因为______。(写一种即可)

(2)小组内同学还对该实验进行了如图2所示的改进。(已知试管容积为45mL)请结合实验目的,在以下的操作中排出正确的实验操作顺序______(填序号)。

①点燃酒精灯

②撤去酒精灯,待试管冷却后松开弹簧夹。

③将少量红磷平装入试管中,将20mL的注射器活塞置于10mL刻度处,并按上图中所示的链接方式固定好,再将弹簧夹紧橡皮管。

④读取注射器活塞的数据。

最终注射器活塞将从10mL刻度处慢慢前移到约为______mL刻度处才停止。

【答案】(1) 水进入集气瓶至第一刻度处或进入的水约占集气瓶总体积的1/5

红磷不足或装置漏气

(2) ③①②④ 1

四、阅读题。

23、18世纪前后,人们把元素等同于一种在化学变化中不可再分的物质,即单质。“燃素说”和“燃烧的氧化学说”一度成为科学家争论的焦点。

材料一:1723年,施塔尔提出“燃素说”:燃素也是一种元素,燃素存在于一切可燃物中。如金属含有燃素,金属燃烧时金属释放燃素后成为金属灰(实际是金属氧化物);金属灰与燃素结合又会重新变回金属。

材料二:1766年,卡文迪许制得氢气并认为它是燃素;1773年,舍勒研究发现,可燃物燃烧需要一种他称为“火空气”的单质参与;1784年前,人们认为水是一种元素;1796年,普里斯特利制得可在“脱燃素气”中燃烧的“可燃空气”,也把它当作燃素。

材料三:1777年,拉瓦锡建立了“燃烧的氧化学说”,认为可燃物中不存在燃素;1801年,克鲁克香克证明了普里斯特利所谓的“可燃空气”是一氧化碳,从而结束了“燃素说”与“燃烧的氧化学说”之争。

(1)用你所学的燃烧条件分析,材料二中的“火空气”是 。

(2)材料三中的“可燃空气”一氧化碳属于纯净物中的 ,所以不可能是燃素。

(3)“燃素说”自提出后就引起争议。下列是当时科学家分析的事实或现象,用“燃素说”解释不合理的是 。(可多选)

选项 事实或现象 用“燃素说”解释

A 金属成分比金属灰简单 因为金属燃烧时燃素从金属中逸出

B 加热金属灰通入氢气,金属灰变回金属 因为氢气是燃素

C 木炭与金属灰一起加热变回金属 因为木炭富含燃素

D 铜在空气中加热后质量增加 因为金属铜中含有燃素,加热后有燃素逸出

E 燃素(氢气)与脱燃素气(氧气)结合成为水 因为水是一种元素

【答案】(1)氧气; (2)化合物; (3)ADE。

沪教版(全国)第一章 开启化学之门

一、选择题。(16题)

1、上海世博园使用或展示的部分高新科技中,不属于化学研究内容的是( )

A. 门票检录采用新型视频识别技术

B. 停车场安装了催化光解设施,用于处理汽车尾气

C. 意大利馆建筑材料使用了新型“透明水泥”

D. 日本馆展示活用氢气制铁新工艺

2、下列物质的用途主要取决于其化学性质的是( )

A.用点燃的酒精灯加热 B.用稀有气体制霓虹灯

C.用铜丝作导线 D.用不锈钢制作水壶

3、往试管里加入固体药品时,不会用到的仪器或药品是( )

A.药匙 B.纸槽 C.镊子 D.玻璃棒

4、下列有关化学史的说法中错误的是( )

A.门捷列夫发表元素周期表

B.卢瑟福提出原子的核式结构模型

C.拉瓦锡发现氧气约占空气的体积

D.诺贝尔提出质量守恒定律

5、系列专题片 我们需要化学 深入浅出地为观众呈现了化学的本源以及化学的本质。下列对化学科学认识错误的是( )

A. 化学是一门以实验为基础的科学,既具有创造性也具有实用性

B. 化学在保证人类生存并不断提高生活质量方面起着重要的作用

C. 原子论和分子学说的创立,定了近代化学的基础

D. 英国科学家道尔领发现了元素周期律,使化学学习变得有规律可循

6、我国古代文献记载中蕴含着丰富的化学知识。下列记载中不涉及化学变化的是( )

A.《易经》一“泽中有火.....上火下泽”

B.《天工开物》一“候潮一过,明日天晴,半日晒出盐霜”

C.《抱朴子》一“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”

D.《淮南万毕术》一“曾青得铁则化为铜”

7、下列有关药品的取用说法错误的是( )

A.用药匙或纸槽将粉末状药品送入试管底部

B.取用药品时,要严格按照规定量取用,如果没有说明用量,液体取1-2mL

C.取用药品时,不能用手接触药品,也不能尝任何药品的味道

D.为了节约药品,实验室用剩的药品应放回原瓶

8、小林从冰箱里拿出冰冻的饮料,用干布擦净瓶外壁的水,放置于桌面片刻,发现瓶外壁又挂满水珠,这说明空气中有( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水蒸气

9、化学使世界变得绚丽多彩,科学家为此做出了巨大的贡献。其中,研究空气成分的科学家是( )

10、下列描述属于物质的化学性质的是( )

A.浓硫酸具有脱水性 B.铁片是银白色,铁粉是黑色

C.浓氨水易挥发 D.钨丝熔点较高

11、同学们加热小苏打固体粉末时,发现试管炸裂,造成试管炸裂的原因不可能是( )

A.没有预热 B.试管外壁有水

C.用内焰加热 D.试管口斜向下倾斜

12、某科学家在一次化学论坛会上提出“化学不是问题,化学解决问题”的观点,则下列叙述不合理的是( )

A.化学是万能的,能解决世界上所有的问题

B.利用化学开发新材料,改善人类生存条件

C.利用化学保护环境,使人类生活得更美好

D.利用化学合成药物,抑制细菌和病毒,保障人体健康

13、下列有关化学史的说法不正确的是( )

A.道尔顿提出原子论

B.拉瓦锡用定量的方法研究了空气的成分

C.中国科学家屠呦呦获得了诺贝尔化学奖

D.门捷列夫发现元素周期律并编制出元素周期表

14、目前我国防控“新冠”疫情取得举世瞩目的成绩。下列防疫相关措施中发生了化学变化的是( )

A.裁切无纺布制作口罩 B.合成抗病毒药物

C.对消毒液加水稀释 D.水银温度计测体温

15、图中“错误操作“与图下面”可能产生的后果”不一致的是( )

16、下列四组物质中,前者属于纯净物,后者属于混合物的一组物质是( )

A.氧化汞、新鲜空气 B.澄清的石灰水、冰水混合物

C.自来水、啤酒 D.过氧化氢溶液、水银

二、填空题

17、绿色化学给化学家提出了一项新的挑战,其核心就是利用化学原理从源头消除________。

18、阅读下面的短文,将符合题意的编号填入题后的横线上。

①酒精是一种无色透明的、具有特殊气味的液体;②易挥发;③能与水以任意比互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质;④酒精易燃烧;⑤因此,常被用作酒精灯和内燃机中的燃料,是一种绿色能源;⑥当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上汽化;⑦且边汽化边燃烧,生成水和二氧化碳。

(1)酒精的物理性质有___________;

(2)酒精的化学性质有_________;

(3)酒精发生的物理变化有_________;

(4)酒精发生的化学变化有____________;

(5)文中描述酒精用途的是___________。

19、在横线上写出下列实验操作可能造成的不良后果。

(1)用胶头滴管取完试剂后平放或倒置:____ 。

(2)倾倒细口瓶中的药液时,标签没有朝向手心:_____ 。

(3)用嘴吹灭酒精灯:____ 。

(4)给烧杯里液体加热时没垫石棉网:____ 。

(5)实验剩余药品放回原瓶;_____ 。

(6)将铁钉投入竖直的试管中:_____ 。

20、化学学习、研究的对象是物质世界,因此化学式人类认识和改造物质世界的主要手段。以下物质中属于纯净物的是________(填序号)。

①氮气 ②过氧化氢溶液 ③稀有气体 ④矿泉水 ⑤冰水混合物

⑥高锰酸钾受热完全分解产物 ⑦液氧

21、为了增强市民环保意识,变废为宝,在城市率先实行垃圾分类回收。通常,绿色箱用来装可回收再利用垃圾,黄色箱用来装不可回收垃圾。

①废旧报纸 ②废铜钱 ③一次性塑料盒 ④口香糖渣

⑤果皮 ⑥空矿泉水瓶 ⑦废铁锅

以上能扔进绿色垃圾箱的是 (填序号)。

三、实验题。

22、探究空气中氧气含量的测定:

(1)如图1所示装置和药品进行实验,冷却至室温后打开止水夹,可观察到的现象是:______ 。若观察到结果小于预期值,则可能是因为______。(写一种即可)

(2)小组内同学还对该实验进行了如图2所示的改进。(已知试管容积为45mL)请结合实验目的,在以下的操作中排出正确的实验操作顺序______(填序号)。

①点燃酒精灯

②撤去酒精灯,待试管冷却后松开弹簧夹。

③将少量红磷平装入试管中,将20mL的注射器活塞置于10mL刻度处,并按上图中所示的链接方式固定好,再将弹簧夹紧橡皮管。

④读取注射器活塞的数据。

最终注射器活塞将从10mL刻度处慢慢前移到约为______mL刻度处才停止。

四、阅读题。

23、18世纪前后,人们把元素等同于一种在化学变化中不可再分的物质,即单质。“燃素说”和“燃烧的氧化学说”一度成为科学家争论的焦点。

材料一:1723年,施塔尔提出“燃素说”:燃素也是一种元素,燃素存在于一切可燃物中。如金属含有燃素,金属燃烧时金属释放燃素后成为金属灰(实际是金属氧化物);金属灰与燃素结合又会重新变回金属。

材料二:1766年,卡文迪许制得氢气并认为它是燃素;1773年,舍勒研究发现,可燃物燃烧需要一种他称为“火空气”的单质参与;1784年前,人们认为水是一种元素;1796年,普里斯特利制得可在“脱燃素气”中燃烧的“可燃空气”,也把它当作燃素。

材料三:1777年,拉瓦锡建立了“燃烧的氧化学说”,认为可燃物中不存在燃素;1801年,克鲁克香克证明了普里斯特利所谓的“可燃空气”是一氧化碳,从而结束了“燃素说”与“燃烧的氧化学说”之争。

(1)用你所学的燃烧条件分析,材料二中的“火空气”是 。

(2)材料三中的“可燃空气”一氧化碳属于纯净物中的 ,所以不可能是燃素。

(3)“燃素说”自提出后就引起争议。下列是当时科学家分析的事实或现象,用“燃素说”解释不合理的是 。(可多选)

选项 事实或现象 用“燃素说”解释

A 金属成分比金属灰简单 因为金属燃烧时燃素从金属中逸出

B 加热金属灰通入氢气,金属灰变回金属 因为氢气是燃素

C 木炭与金属灰一起加热变回金属 因为木炭富含燃素

D 铜在空气中加热后质量增加 因为金属铜中含有燃素,加热后有燃素逸出

E 燃素(氢气)与脱燃素气(氧气)结合成为水 因为水是一种元素

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第一章 开启化学之门 阶段性训练题含答案

沪教版(全国)第一章 开启化学之门

一、选择题。(16题)

1、上海世博园使用或展示的部分高新科技中,不属于化学研究内容的是( )

A. 门票检录采用新型视频识别技术

B. 停车场安装了催化光解设施,用于处理汽车尾气

C. 意大利馆建筑材料使用了新型“透明水泥”

D. 日本馆展示活用氢气制铁新工艺

【答案】A

2、下列物质的用途主要取决于其化学性质的是( )

A.用点燃的酒精灯加热 B.用稀有气体制霓虹灯

C.用铜丝作导线 D.用不锈钢制作水壶

【答案】A

3、往试管里加入固体药品时,不会用到的仪器或药品是( )

A.药匙 B.纸槽 C.镊子 D.玻璃棒

【答案】D

4、下列有关化学史的说法中错误的是( )

A.门捷列夫发表元素周期表

B.卢瑟福提出原子的核式结构模型

C.拉瓦锡发现氧气约占空气的体积

D.诺贝尔提出质量守恒定律

【答案】D

5、系列专题片 我们需要化学 深入浅出地为观众呈现了化学的本源以及化学的本质。下列对化学科学认识错误的是( )

A. 化学是一门以实验为基础的科学,既具有创造性也具有实用性

B. 化学在保证人类生存并不断提高生活质量方面起着重要的作用

C. 原子论和分子学说的创立,定了近代化学的基础

D. 英国科学家道尔领发现了元素周期律,使化学学习变得有规律可循

【答案】D

6、我国古代文献记载中蕴含着丰富的化学知识。下列记载中不涉及化学变化的是( )

A.《易经》一“泽中有火.....上火下泽”

B.《天工开物》一“候潮一过,明日天晴,半日晒出盐霜”

C.《抱朴子》一“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”

D.《淮南万毕术》一“曾青得铁则化为铜”

【答案】B

7、下列有关药品的取用说法错误的是( )

A.用药匙或纸槽将粉末状药品送入试管底部

B.取用药品时,要严格按照规定量取用,如果没有说明用量,液体取1-2mL

C.取用药品时,不能用手接触药品,也不能尝任何药品的味道

D.为了节约药品,实验室用剩的药品应放回原瓶

【答案】D

8、小林从冰箱里拿出冰冻的饮料,用干布擦净瓶外壁的水,放置于桌面片刻,发现瓶外壁又挂满水珠,这说明空气中有( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水蒸气

【答案】D

9、化学使世界变得绚丽多彩,科学家为此做出了巨大的贡献。其中,研究空气成分的科学家是( )

【答案】C

10、下列描述属于物质的化学性质的是( )

A.浓硫酸具有脱水性 B.铁片是银白色,铁粉是黑色

C.浓氨水易挥发 D.钨丝熔点较高

【答案】A

11、同学们加热小苏打固体粉末时,发现试管炸裂,造成试管炸裂的原因不可能是( )

A.没有预热 B.试管外壁有水

C.用内焰加热 D.试管口斜向下倾斜

【答案】D

12、某科学家在一次化学论坛会上提出“化学不是问题,化学解决问题”的观点,则下列叙述不合理的是( )

A.化学是万能的,能解决世界上所有的问题

B.利用化学开发新材料,改善人类生存条件

C.利用化学保护环境,使人类生活得更美好

D.利用化学合成药物,抑制细菌和病毒,保障人体健康

【答案】A

13、下列有关化学史的说法不正确的是( )

A.道尔顿提出原子论

B.拉瓦锡用定量的方法研究了空气的成分

C.中国科学家屠呦呦获得了诺贝尔化学奖

D.门捷列夫发现元素周期律并编制出元素周期表

【答案】C

14、目前我国防控“新冠”疫情取得举世瞩目的成绩。下列防疫相关措施中发生了化学变化的是( )

A.裁切无纺布制作口罩 B.合成抗病毒药物

C.对消毒液加水稀释 D.水银温度计测体温

【答案】B

15、图中“错误操作“与图下面”可能产生的后果”不一致的是( )

【答案】D

16、下列四组物质中,前者属于纯净物,后者属于混合物的一组物质是( )

A.氧化汞、新鲜空气 B.澄清的石灰水、冰水混合物

C.自来水、啤酒 D.过氧化氢溶液、水银

【答案】A

二、填空题

17、绿色化学给化学家提出了一项新的挑战,其核心就是利用化学原理从源头消除________。

【答案】污染

18、阅读下面的短文,将符合题意的编号填入题后的横线上。

①酒精是一种无色透明的、具有特殊气味的液体;②易挥发;③能与水以任意比互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质;④酒精易燃烧;⑤因此,常被用作酒精灯和内燃机中的燃料,是一种绿色能源;⑥当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上汽化;⑦且边汽化边燃烧,生成水和二氧化碳。

(1)酒精的物理性质有___________;

(2)酒精的化学性质有_________;

(3)酒精发生的物理变化有_________;

(4)酒精发生的化学变化有____________;

(5)文中描述酒精用途的是___________。

【答案】(1)①②③ (2)④ (3)⑥ (4)⑦ (5)⑤

19、在横线上写出下列实验操作可能造成的不良后果。

(1)用胶头滴管取完试剂后平放或倒置:____ 。

(2)倾倒细口瓶中的药液时,标签没有朝向手心:_____ 。

(3)用嘴吹灭酒精灯:____ 。

(4)给烧杯里液体加热时没垫石棉网:____ 。

(5)实验剩余药品放回原瓶;_____ 。

(6)将铁钉投入竖直的试管中:_____ 。

【答案】(1)液体倒流腐蚀橡胶胶头 (2)残留液体流下腐蚀标签

(3)引起失火或爆炸 (4)烧杯炸裂

(5)药品受到污染 (6)打破试管

20、化学学习、研究的对象是物质世界,因此化学式人类认识和改造物质世界的主要手段。以下物质中属于纯净物的是________(填序号)。

①氮气 ②过氧化氢溶液 ③稀有气体 ④矿泉水 ⑤冰水混合物

⑥高锰酸钾受热完全分解产物 ⑦液氧

【答案】①⑤⑦

21、为了增强市民环保意识,变废为宝,在城市率先实行垃圾分类回收。通常,绿色箱用来装可回收再利用垃圾,黄色箱用来装不可回收垃圾。

①废旧报纸 ②废铜钱 ③一次性塑料盒 ④口香糖渣

⑤果皮 ⑥空矿泉水瓶 ⑦废铁锅

以上能扔进绿色垃圾箱的是 (填序号)。

【答案】①②⑥⑦

三、实验题。

22、探究空气中氧气含量的测定:

(1)如图1所示装置和药品进行实验,冷却至室温后打开止水夹,可观察到的现象是:______ 。若观察到结果小于预期值,则可能是因为______。(写一种即可)

(2)小组内同学还对该实验进行了如图2所示的改进。(已知试管容积为45mL)请结合实验目的,在以下的操作中排出正确的实验操作顺序______(填序号)。

①点燃酒精灯

②撤去酒精灯,待试管冷却后松开弹簧夹。

③将少量红磷平装入试管中,将20mL的注射器活塞置于10mL刻度处,并按上图中所示的链接方式固定好,再将弹簧夹紧橡皮管。

④读取注射器活塞的数据。

最终注射器活塞将从10mL刻度处慢慢前移到约为______mL刻度处才停止。

【答案】(1) 水进入集气瓶至第一刻度处或进入的水约占集气瓶总体积的1/5

红磷不足或装置漏气

(2) ③①②④ 1

四、阅读题。

23、18世纪前后,人们把元素等同于一种在化学变化中不可再分的物质,即单质。“燃素说”和“燃烧的氧化学说”一度成为科学家争论的焦点。

材料一:1723年,施塔尔提出“燃素说”:燃素也是一种元素,燃素存在于一切可燃物中。如金属含有燃素,金属燃烧时金属释放燃素后成为金属灰(实际是金属氧化物);金属灰与燃素结合又会重新变回金属。

材料二:1766年,卡文迪许制得氢气并认为它是燃素;1773年,舍勒研究发现,可燃物燃烧需要一种他称为“火空气”的单质参与;1784年前,人们认为水是一种元素;1796年,普里斯特利制得可在“脱燃素气”中燃烧的“可燃空气”,也把它当作燃素。

材料三:1777年,拉瓦锡建立了“燃烧的氧化学说”,认为可燃物中不存在燃素;1801年,克鲁克香克证明了普里斯特利所谓的“可燃空气”是一氧化碳,从而结束了“燃素说”与“燃烧的氧化学说”之争。

(1)用你所学的燃烧条件分析,材料二中的“火空气”是 。

(2)材料三中的“可燃空气”一氧化碳属于纯净物中的 ,所以不可能是燃素。

(3)“燃素说”自提出后就引起争议。下列是当时科学家分析的事实或现象,用“燃素说”解释不合理的是 。(可多选)

选项 事实或现象 用“燃素说”解释

A 金属成分比金属灰简单 因为金属燃烧时燃素从金属中逸出

B 加热金属灰通入氢气,金属灰变回金属 因为氢气是燃素

C 木炭与金属灰一起加热变回金属 因为木炭富含燃素

D 铜在空气中加热后质量增加 因为金属铜中含有燃素,加热后有燃素逸出

E 燃素(氢气)与脱燃素气(氧气)结合成为水 因为水是一种元素

【答案】(1)氧气; (2)化合物; (3)ADE。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质