2024届高考语文复习:文言虚词用法 课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:文言虚词用法 课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 123.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-13 21:47:46 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

常见文言虚词

用法归类

文言文学习关键在于积累

利辛高级中学 姜成龙

以

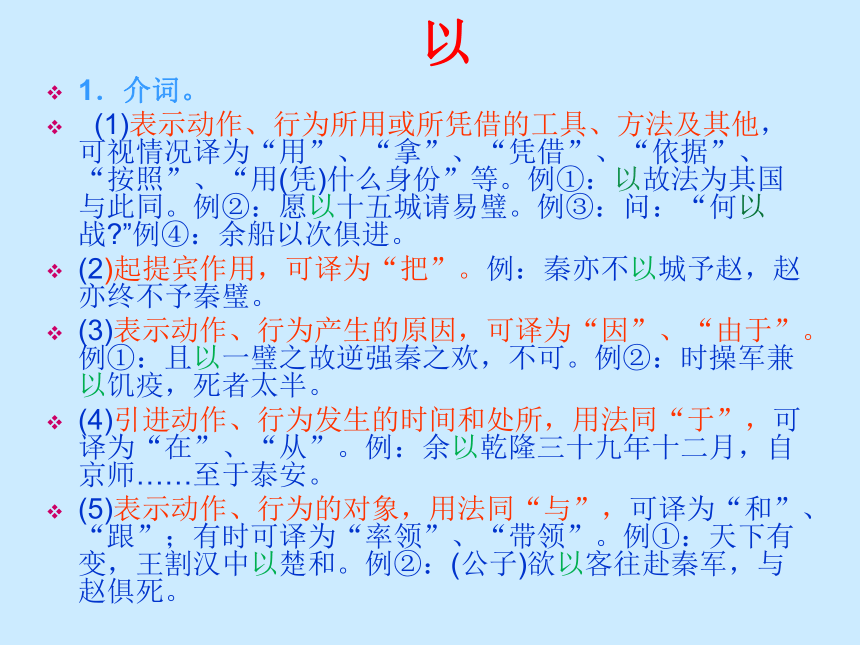

1.介词。

(1)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”、“拿”、“凭借”、“依据”、“按照”、“用(凭)什么身份”等。例①:以故法为其国与此同。例②:愿以十五城请易璧。例③:问:“何以战 ”例④:余船以次俱进。

(2)起提宾作用,可译为“把”。例:秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。

(3)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”、“由于”。例①:且以一璧之故逆强秦之欢,不可。例②:时操军兼以饥疫,死者太半。

(4)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”、“从”。例:余以乾隆三十九年十二月,自京师……至于泰安。

(5)表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”、“跟”;有时可译为“率领”、“带领”。例①:天下有变,王割汉中以楚和。例②:(公子)欲以客往赴秦军,与赵俱死。

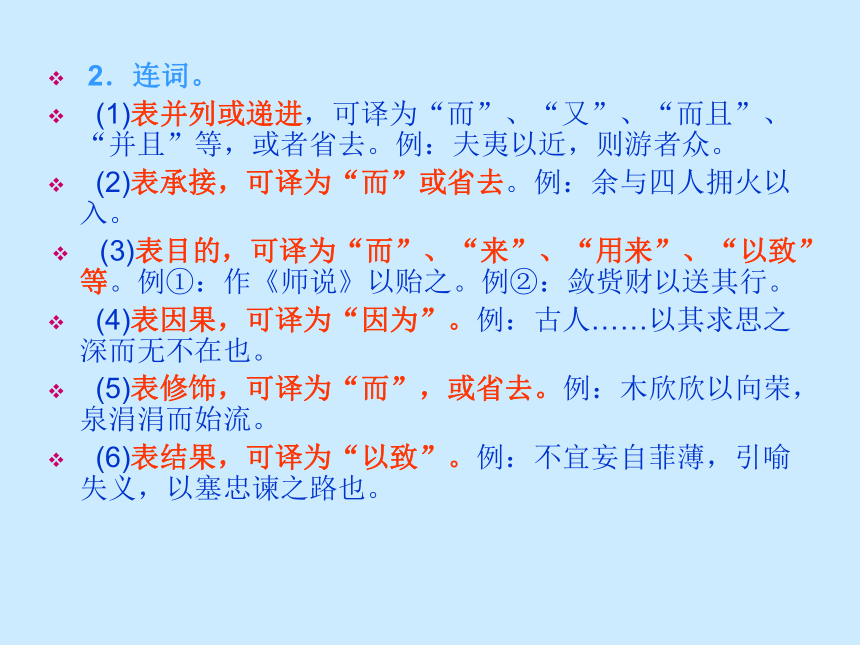

2.连词。

(1)表并列或递进,可译为“而”、“又”、“而且”、“并且”等,或者省去。例:夫夷以近,则游者众。

(2)表承接,可译为“而”或省去。例:余与四人拥火以入。

(3)表目的,可译为“而”、“来”、“用来”、“以致”等。例①:作《师说》以贻之。例②:敛赀财以送其行。

(4)表因果,可译为“因为”。例:古人……以其求思之深而无不在也。

(5)表修饰,可译为“而”,或省去。例:木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

(6)表结果,可译为“以致”。例:不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

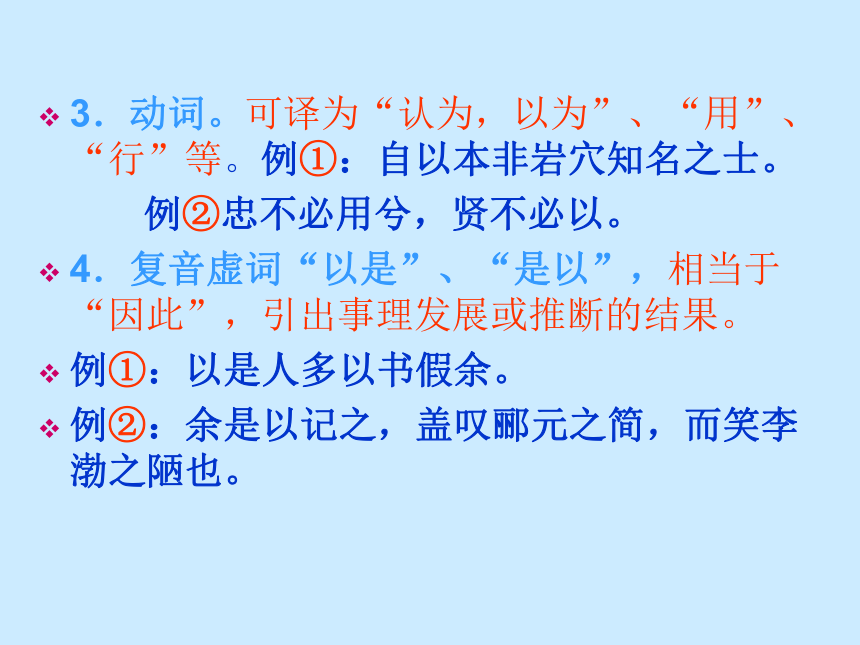

3.动词。可译为“认为,以为”、“用”、“行”等。例①:自以本非岩穴知名之士。

例②忠不必用兮,贤不必以。

4.复音虚词“以是”、“是以”,相当于“因此”,引出事理发展或推断的结果。

例①:以是人多以书假余。

例②:余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

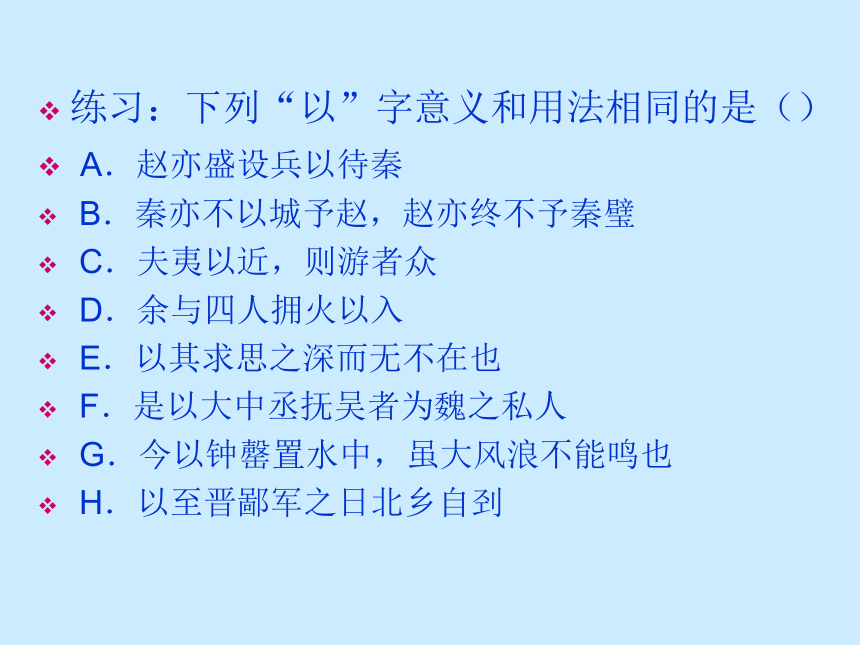

练习:下列“以”字意义和用法相同的是()

A.赵亦盛设兵以待秦

B.秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧

C.夫夷以近,则游者众

D.余与四人拥火以入

E.以其求思之深而无不在也

F.是以大中丞抚吴者为魏之私人

G.今以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也

H.以至晋鄙军之日北乡自刭

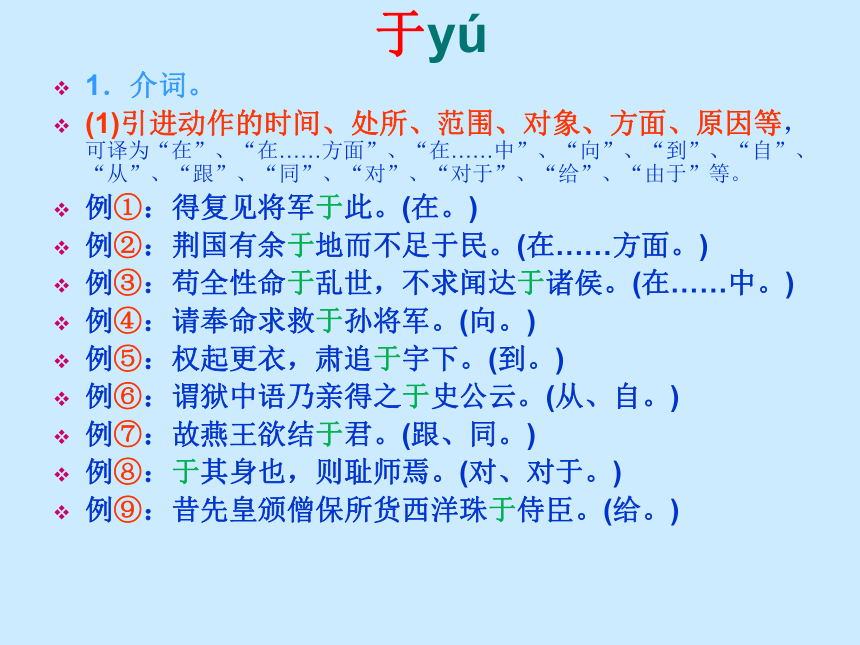

于yú

1.介词。

(1)引进动作的时间、处所、范围、对象、方面、原因等,可译为“在”、“在……方面”、“在……中”、“向”、“到”、“自”、“从”、“跟”、“同”、“对”、“对于”、“给”、“由于”等。

例①:得复见将军于此。(在。)

例②:荆国有余于地而不足于民。(在……方面。)

例③:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。(在……中。)

例④:请奉命求救于孙将军。(向。)

例⑤:权起更衣,肃追于宇下。(到。)

例⑥:谓狱中语乃亲得之于史公云。(从、自。)

例⑦:故燕王欲结于君。(跟、同。)

例⑧:于其身也,则耻师焉。(对、对于。)

例⑨:昔先皇颁僧保所货西洋珠于侍臣。(给。)

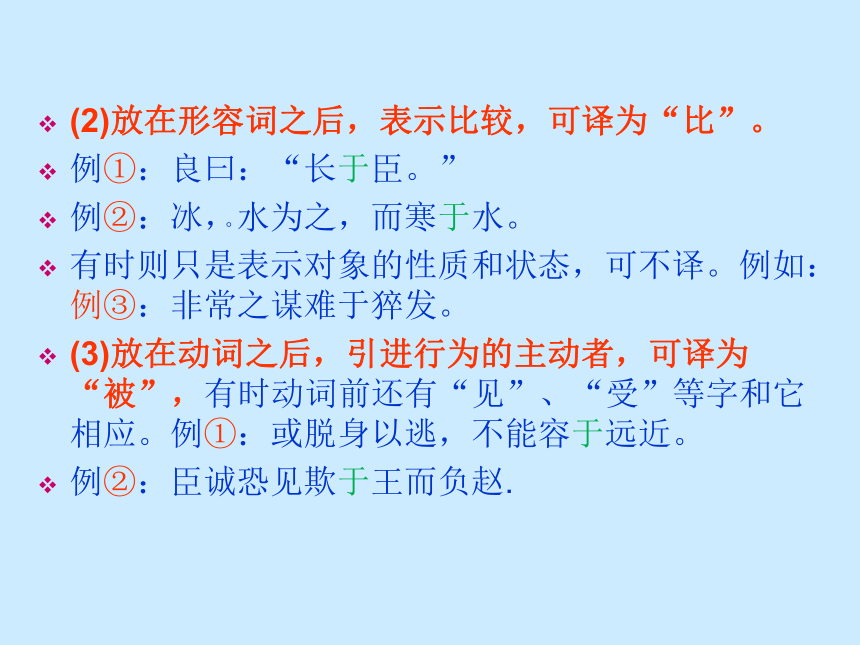

(2)放在形容词之后,表示比较,可译为“比”。

例①:良曰:“长于臣。”

例②:冰,水为之,而寒于水。

有时则只是表示对象的性质和状态,可不译。例如:例③:非常之谋难于猝发。

(3)放在动词之后,引进行为的主动者,可译为“被”,有时动词前还有“见”、“受”等字和它相应。例①:或脱身以逃,不能容于远近。

例②:臣诚恐见欺于王而负赵.

。

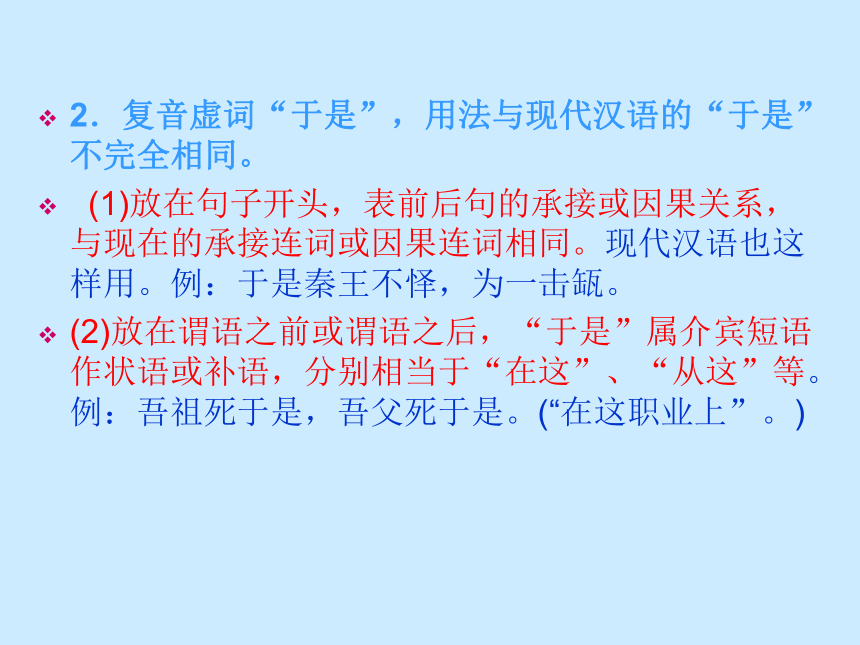

2.复音虚词“于是”,用法与现代汉语的“于是”不完全相同。

(1)放在句子开头,表前后句的承接或因果关系,与现在的承接连词或因果连词相同。现代汉语也这样用。例:于是秦王不怿,为一击缻。

(2)放在谓语之前或谓语之后,“于是”属介宾短语作状语或补语,分别相当于“在这”、“从这”等。例:吾祖死于是,吾父死于是。(“在这职业上”。)

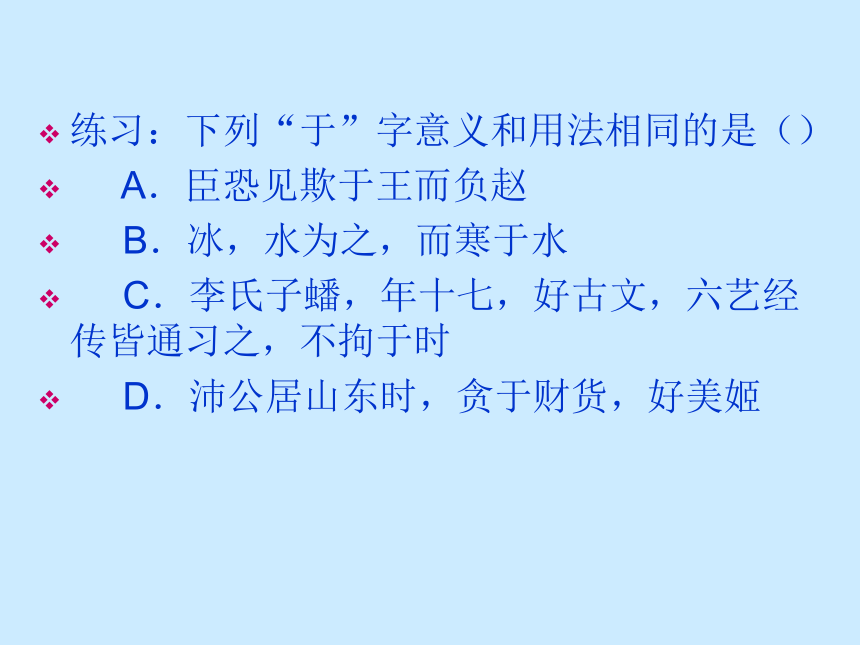

练习:下列“于”字意义和用法相同的是()

A.臣恐见欺于王而负赵

B.冰,水为之,而寒于水

C.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时

D.沛公居山东时,贪于财货,好美姬

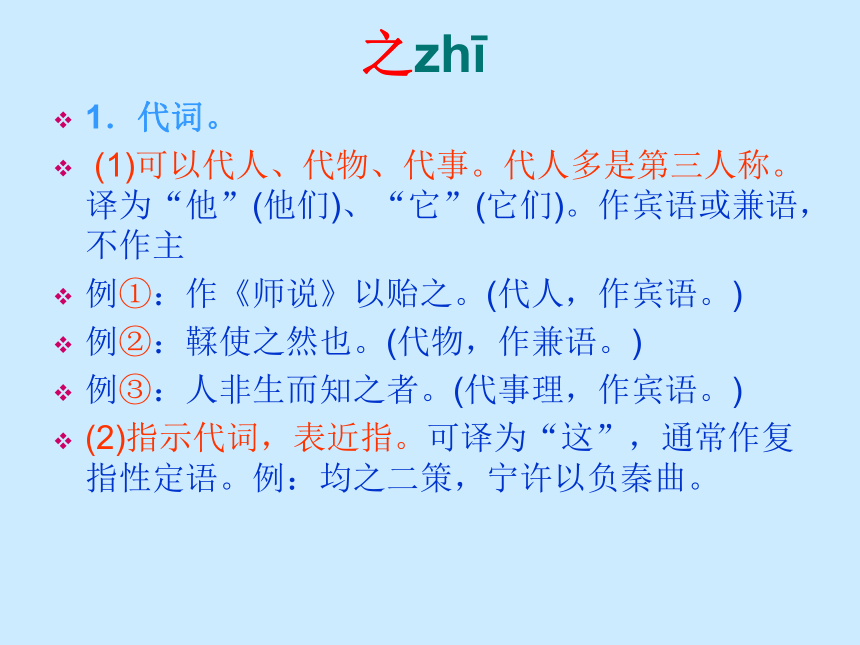

之zhī

1.代词。

(1)可以代人、代物、代事。代人多是第三人称。译为“他”(他们)、“它”(它们)。作宾语或兼语,不作主

例①:作《师说》以贻之。(代人,作宾语。)

例②:鞣使之然也。(代物,作兼语。)

例③:人非生而知之者。(代事理,作宾语。)

(2)指示代词,表近指。可译为“这”,通常作复指性定语。例:均之二策,宁许以负秦曲。

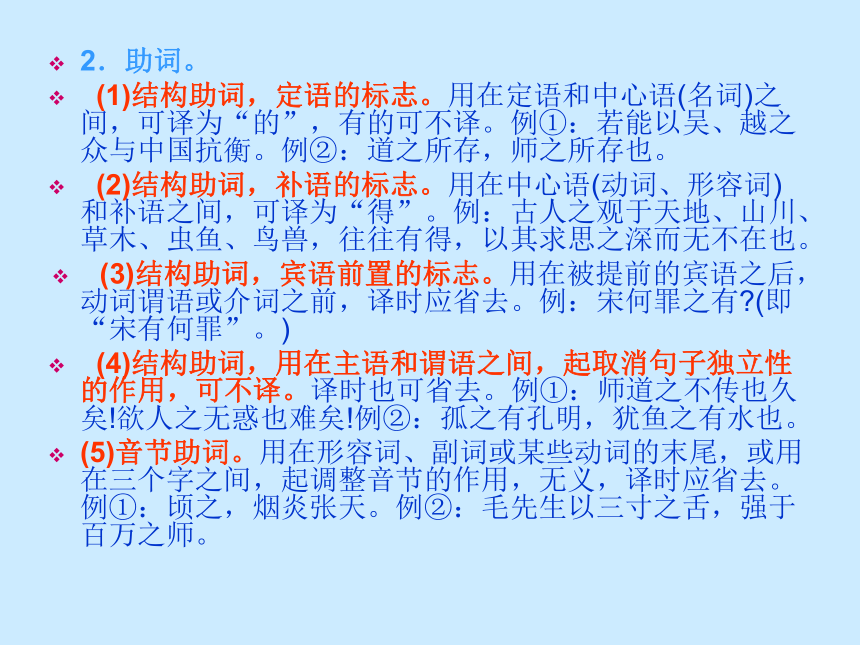

2.助词。

(1)结构助词,定语的标志。用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。例①:若能以吴、越之众与中国抗衡。例②:道之所存,师之所存也。

(2)结构助词,补语的标志。用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。例:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

(3)结构助词,宾语前置的标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。例:宋何罪之有 (即“宋有何罪”。)

(4)结构助词,用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。例①:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!例②:孤之有孔明,犹鱼之有水也。

(5)音节助词。用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,起调整音节的作用,无义,译时应省去。例①:顷之,烟炎张天。例②:毛先生以三寸之舌,强于百万之师。

3.“之”字用作动词,意为“往,到……去”。如:

①“吾欲之南海,何如?”“之”意为“到……去”,句子的意思是:“我准备到南海去,怎么样?”

②“行不知所之。”“之”意为“到……去”。

练习:下列“之”字意义和用法相同的是()

A.均之二策,宁许以负秦曲

B.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

C.佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉

D.以其求思之深而无不在也

E.师道之不传也久矣

F.譬若以肉投馁虎,何功之有哉

与yú

1.连词,表示并列,可译为“和”、“跟”、“同”。

例①:原庄宗之所以得天下,与其所以失天下,可以知之矣。

例②:彼与彼年相若也,道相似也。

2.介词,表示相关,可译为“和”、“跟”、“同”。例①:客从外来,与坐谈。例②:陈胜少时,尝与人佣耕。(另一说,“与”为介词,当“为”、“替”解。)

3.句末语气词,表示疑问、感叹、反诘(这个意义后来写作“欤”)。

例①:“管仲非仁者与 ”

例②:无乃尔是过与

4.用于句中,无意。例:是盟也,其与几何

5.动词。可译为“给予”、“授予”、“结交”、“参加”等。

例①:与斗卮酒。

例②:不欺其与。

例③:蹇叔之子与(yù)师。

练习:下列“与”字意义和用法相同的是()

A.陈涉少时,与人佣耕

B.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也

C.与嬴而不助五国也

D.四海之大,有几人与

E.微斯人,吾谁与归

F.王之所大欲,可得闻与

其qí

1.代词。

(1)第三人称代词。可代人、代事物,用在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”、“它的”(包括复数)。例:臣从其计,大王亦幸赦臣。

(2)第三人称代词。一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语(主谓短语,在句中作主语或宾语修饰语)应译为“他”、“它”,不能加“的”。例①:秦王恐其破璧。(“其破璧”作宾语。)例②:其闻道也固先乎吾。(“其闻道”作主语。)例③:此皆言其可目者也。(“其可目”作宾语。)

(3)活用为第一人称。可用作定语或小主语,视句意译为“我的”或“我(自己)”。例①:今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。例②:而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(4)指示代词,表远指。作定语,可译为“那”、“那个”、“那些”、“那里”。例:则或咎其欲出者。

(5)指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。例:于乱石间择其一二扣之。

2.副词。

放在句首或句中,表示测度、反诘、婉商、期望、祈使等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为“大概”、“难道”、“还是”、“可要”等,或省去。

例①:其皆出于此乎 (表测度,大概。)

例②:其孰能讥之乎 (表反诘,难道。)

例③:汝其勿悲!(表婉商,可要。)

例④:尔其无忘乃父之志!(表期望,一定。)

例⑤:吾其还也!(表祈使,还是。)

3.连词。

作连词用时,通常放在句首,或表假设,可译为“如果”;或表选择,可译为“是……还是”。

例①:其业有不精,德有不成者。(表假设。)

例②:其若是,孰能御之 (表假设。) 例③:其真无马邪 其真不知马也 (表选择或反诘:难道。)

练习:下列各句中“其”字意义判断正确的一组是( )

①臣从其计,大王亦幸赦臣 ②于乱石间择其一二扣之

③今两虎共斗,其势不俱生 ④则或咎其欲出者

⑤蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富

⑥其闻道也固先乎吾

⑦而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也

⑧以其求思之深而无不在也

⑨圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

A.①⑧相同,②⑤相同 B.③④相同,⑥⑨不同

C.⑥⑦相同,⑧⑨相同 D.②⑤不同,④⑥相同

焉yān

1.语气助词。

(1)常用在句末,一般可不译出。例:于是余有叹焉。

(2)有时用于反诘语气,可译为“呢”。例:万钟于我何加焉!

(3)在词或短语后,起附加作用,相当于“然”。例:硿硿焉,余固笑而不信也。

2.代词。

(1)相当于人称代词“之”:以俟夫观人风者得焉。

(2)疑问代词,可译为“哪里”。例:焉足道邪!

3.兼词。

(1)相当于“于之、于是”。例①:积土成山,风雨兴焉。例②:青麻头伏焉

(2)相当于“哪里”。例:且焉置土石

练习:下列“焉”字意义和用法相同的是()

A.于乱石之间择其一二扣之,硿硿焉

B.古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

C.焉有仁人在位,罔民而可谓也

D.积土成山,风雨兴焉

E.王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉

F.夫子言之,于我心有戚戚焉

因yīn

1.介词。

介绍动作、行为发生的原因、凭借、对象、方式,可分别译为“因为”、“由于”、“趁着”、“凭借”、“经过”、“通过”。

例①:振声激扬,伺者因此觉知。

例②:变法者因时而化。

例③:因宾客至蔺相如门谢罪。

例④:祥符年间,因造玉清宫,伐山取材,方有人见之。

例⑤:然后践华为城,因河为池

2.连词。

表顺接上文,可译为“于是”、“便”。

例①:因拔刀斫前奏案。

例②:相如因持璧却立。

练习:下列“因”字意义和用法相同的是()

A.上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之

B.不如因而厚遇之

C.左右欲引相如去,秦王因曰

D.然后践华为城,因河为池,据亿丈之城

E.送之至湖口,因得观所谓石钟者

F.因宾客至蔺相如门谢罪

也yě

1.语气助词。经常用在句末,表示各种语气。

(1)表判断。例①:吾师肺肝,皆铁石所铸造也。例②:环滁皆山也

(2)表肯定。例:昔人云:“将以有为也。”在有否定词的句子中,仍然是一种表否定的肯定。如:众曰:“若所为诚快,然使君冤未白,犹无益也。”

(3)表疑问。例:吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也

(4)表感叹。“也”表示疑问语气和感叹语气,句中一般要用疑问代词。例①:吾王之好田猎,夫何使我至于此极也! 例②:君美甚,徐公何能及君也!

(5)表商量。可译为“吧”。例:吾其还也。

2.语气助词。用在句中,表示停顿,以舒缓语气。

例①:当余之从师也,负箧曳屣。

例②:师道之不传也久矣。

练习:下列句中“也”的意义和用法与例句相同的一项是()

例:故曰:“弊在赂秦也!”

A.君美甚,徐公何能及君也

B.廉者,赵之良将也

C.师道之不传也久矣

D.公子畏死邪,何泣也

为wèi

1 .介词

(1)除表被动外,一般读去声。表示动作、行为的对象。可译为“向”、“对”等。例:此中人语云:“不足为外人道也。”

(2)表示动作、行为的替代,可译为“替”、“给”等。例①:当横行天下,为汉家除残去秽。

例②:公为我献之。

(3)表示动作、行为的时间。可译为“当”、“等到”等。例:为其来也,臣请缚一人过王而行。

(4)表示动作、行为的目的。可译为“为着”、“为了”。例①:天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

例②:慎勿为妇死,贵贱情何薄。

(5)表示动作、行为的原因。可译为“因为”、“由于”。

例①:吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。例②:天行有常,不为尧存,不为桀亡。

(6)表示被动。读阳平声wéi,可译为“被”。“为”所引进的是动作行为的主动者;有时亦可不出现主动者;有时跟“所”结合,构成“为所”或“为……所”。

例①:有决渎于殷周之世者,必为汤武笑矣。

例②:不者,若属皆且为所虏!

例③:今不速往,恐为操所先。

2.助词。

读阳平声wéi,放在疑问句之末,表示诘问,前面有疑问代词跟它呼应。可译为“呢”。

例:如今人方为刀俎……何辞为

下列句中“为”字意义和用法相同的是()

A.然则一羽之不举,为不用力焉

B.如今人方为刀俎,我为鱼肉

C.不足为外人道也

D.如姬为公子泣,公子使客斩其仇头

E.为赋新词强说愁

F.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

G.不者,若属且皆为所虏

所suǒ

1.助词。

(1)经常放在动词前,同动词结合,组成“所”字结构。“所”字结构是名词性短语,表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”等。

例①:于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之。

例②:故余虽愚,卒获有所闻。

例③:余在患难中,间以诗记所遭。

(2)所和动词结合,后面再有名词性结构,则所字结构起定语的作用。例:夜则以兵围所寓舍。

2.在有些句子中,“为”和“所”呼应,组成“为……所……”的格式,表示被动。

例①:贾家庄几为巡徼所陵迫死。

例②:茅屋为秋风所破歌。

3.复音虚词“所以”。“所”和“以”连用,文言中也常见。用法主要有两种:一种表示原因,一种表示手段和目的。

例①:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。(表示原因。)

例②:师者,所以传道受业解惑也。(表示手段或凭借。)

练习:下列“所”字意义和用法相同的是( )

A.成反复自念,得无教我猎虫所耶

B.嬴闻如姬父为人所杀

C.于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之

D.盖余所至,比好游者尚不能十一

且qiě

1.连词。

(1)表示递进关系、并列关系。

例①:彼所将中国人不过十五六万,且已久疲。例②:且将军大势可以拒操者,长江也。

例③:河水清且涟漪。

例④:犹且从师而问焉。(尚且)

(2)表示转折,相当于“但是”。例:穷且益坚,不坠青云之志。

(3)有时相当于“尚且”,先让步,后推进一层。例①:臣死且不避,卮酒安足辞!

例②:古之圣人,……犹且从师而问焉。

2.副词。

相当于“将”、“将要”、“暂且”、“姑且”。例①:不出,火且尽。

例②:卿但暂还家,吾今且报府。

例③且暂还家去。

练习:下列“且”字意义和用法相同的是( )

A.北山愚公者,年且九十

B.卿但暂还家,吾今且报府

C.吾攻赵,旦暮且下

D.臣死且不避,卮酒安足辞

E.不者,若属皆且为所虏

F.有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”

若ruò

1.代词

(1)表人称,相当于“你”、“你们”;作定语时则译为“你的”。

例①:若毒之乎 (你)

例②:更若役,复若赋……(你的)

(2)表近指,相当于“这”、“这样”、“如此”

例 :南宫适出,子曰:“君子哉若人!”

2.连词。

(1)表假设,相当于“如果”、“假设”等。例:若能以吴、越之众与中国抗衡。

(2)表选择,相当于“或”、“或者”。例:以万人若一郡降者,封万户。

3.复音虚词。

“若”和“夫”、“至”结合,组成“若夫”、“至若”,放在一段或另一层意思的开头,表示他转。

例①:若夫霪雨霏霏。

例②:至若春和景明。

下列句中加点的“若”字意义分类正确的一组是 ( )

①小虫伏不动,蠢若木鸡 ②视之,形若土狗

③若亡郑而有益于君,敢以烦执事 ④天若有情天亦老

⑤若属皆且为所虏 ⑥又有若老人咳且笑于山谷中者

⑦君过矣,不若长安君之甚 ⑧若为佣耕,何富贵也

A.①②/③⑤/⑥⑦⑧/④ B.①②⑥/③④/⑤⑦⑧

C.①②⑥/③④/⑤⑧/⑦ D.①②⑥/③④⑦/⑤⑧

则zé

1.连词。

(1)表承接,可译为“就”、“便”,或译为“原来是”、“已经是”。

例①:项王曰:“壮士!赐之卮酒。”则与斗卮酒。例②:故木受绳则直,金就砺则利。例③:徐而察之,则山下皆石穴罅。

(2)表假设,相当于“假使”、“如果”或“那么”、“就”。例①:入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。例②:向吾不为斯役,则久已病矣。

(3)表并列,可译为“就”,或不译。例①:位卑则足羞,官盛则近谀。例②:入则孝,出则悌。

(4)表转折、让步,可译为“可是”、“却”,或译为“虽然”、“倒是”。例①:于其身也,则耻师焉,惑矣。例②:其室则迩,其人甚远。

2.副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译作“是”、“就是”。

例①:此则岳阳楼之大观也。

例②:非死则徙尔。

下列句中加点的“则”字意义用法相同的两项是 ( )

A.项王曰:“赐之彘肩。”则与之一生彘肩 B.此则岳阳楼之大观也

C.人则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

D.于其身也,则耻师焉,惑矣

E.故木受绳则直,金就砺则利

乎hū

1.语气助词。

(1)表疑问语气,可译为“吗”、“呢”。例①:儿寒乎 欲食乎 例②:岂有相公此时出见客乎

(2)表测度语气,可译为“吧”。例①:王之好乐甚,则齐国其庶几乎。例②:日食饮得无衰乎

(3)表反问语气,可译为“吗”。例:王侯将相宁有种乎

(4)用于感叹句,可译为“啊”、“呀”等。例:呜呼!熟知赋敛之毒有甚是蛇者乎!

(5)用在句中的停顿处,表舒缓语气,可不译。例:胡为乎遑遑欲何之

2.用作介词。相当于“于”。

例①:生乎(在)吾前,其闻道也亦先乎(比)吾。

例②:吾尝疑乎(于)是。例③:叫嚣乎东西。

3.作词尾。

例:恢恢乎其于游刃必有余地矣!(……的)

下列句子中加点的“乎”的用法判定正确的一项是 ( )

①生乎吾前其闻也固先乎吾,吾从而师之

②曰:壮士,能复饮乎

③圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

④浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止

A.①与②相同,③与④相同 B.①与②相同,③与④不同

C.①与②不同,③与④相同 D.①与②不同,③与④不同

乃nǎi

1.副词。

(1)表示顺接,可译为“就”、“这才”等。例:刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

(2)表示转折,可译为“却”、“竟(然)”、“反而”、“才”等。例①:今君乃亡赵走燕。例②:今其智乃反不能及。

(3)表示限制或条件,可译为“才”、“仅”等。例①:臣乃敢上璧。例②:必以长安君为质,兵乃出。

(4)表示出乎意外,可译为“竟然”。例:问今是何世,乃不知有汉。

2.代词。只用作第二人称,常作定语,译为“你的”;也作主语,译为“你”。不能作宾语。例①:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。例②:与尔三矢,尔其无忘乃父之志。

3.用在判断句中,起确认作用。可译为“是”、“就是”等。例

①:若事之不济,此乃天也。例②:当立者乃公子扶苏。

4.“乃”有时还作连词用,释为“而且”、“可是”、“却”、“于是”等。例①:非独聂政能,乃其姊者烈女也。例②:不见子都,乃见狂且(子都,美男子;狂且,狂行愚拙之人)。例③:以其境过清,不可久居,乃记之而去。

下列加点的“乃”字意义和用法相同的是( )

A.必以长安君为质,兵乃出 B.当立者乃公子扶苏

C.而陋者乃以斧斤考击而求之 D.大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧。

E.使杞子、杨孙、逢孙戍之,乃还 F.夫我乃行之,反而求之,不得吾心

G.侯生视公子色终不变,乃谢客就车 H.尔其无忘乃父之志

常见文言虚词

用法归类

文言文学习关键在于积累

利辛高级中学 姜成龙

以

1.介词。

(1)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”、“拿”、“凭借”、“依据”、“按照”、“用(凭)什么身份”等。例①:以故法为其国与此同。例②:愿以十五城请易璧。例③:问:“何以战 ”例④:余船以次俱进。

(2)起提宾作用,可译为“把”。例:秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。

(3)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”、“由于”。例①:且以一璧之故逆强秦之欢,不可。例②:时操军兼以饥疫,死者太半。

(4)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”、“从”。例:余以乾隆三十九年十二月,自京师……至于泰安。

(5)表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”、“跟”;有时可译为“率领”、“带领”。例①:天下有变,王割汉中以楚和。例②:(公子)欲以客往赴秦军,与赵俱死。

2.连词。

(1)表并列或递进,可译为“而”、“又”、“而且”、“并且”等,或者省去。例:夫夷以近,则游者众。

(2)表承接,可译为“而”或省去。例:余与四人拥火以入。

(3)表目的,可译为“而”、“来”、“用来”、“以致”等。例①:作《师说》以贻之。例②:敛赀财以送其行。

(4)表因果,可译为“因为”。例:古人……以其求思之深而无不在也。

(5)表修饰,可译为“而”,或省去。例:木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

(6)表结果,可译为“以致”。例:不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

3.动词。可译为“认为,以为”、“用”、“行”等。例①:自以本非岩穴知名之士。

例②忠不必用兮,贤不必以。

4.复音虚词“以是”、“是以”,相当于“因此”,引出事理发展或推断的结果。

例①:以是人多以书假余。

例②:余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

练习:下列“以”字意义和用法相同的是()

A.赵亦盛设兵以待秦

B.秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧

C.夫夷以近,则游者众

D.余与四人拥火以入

E.以其求思之深而无不在也

F.是以大中丞抚吴者为魏之私人

G.今以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也

H.以至晋鄙军之日北乡自刭

于yú

1.介词。

(1)引进动作的时间、处所、范围、对象、方面、原因等,可译为“在”、“在……方面”、“在……中”、“向”、“到”、“自”、“从”、“跟”、“同”、“对”、“对于”、“给”、“由于”等。

例①:得复见将军于此。(在。)

例②:荆国有余于地而不足于民。(在……方面。)

例③:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。(在……中。)

例④:请奉命求救于孙将军。(向。)

例⑤:权起更衣,肃追于宇下。(到。)

例⑥:谓狱中语乃亲得之于史公云。(从、自。)

例⑦:故燕王欲结于君。(跟、同。)

例⑧:于其身也,则耻师焉。(对、对于。)

例⑨:昔先皇颁僧保所货西洋珠于侍臣。(给。)

(2)放在形容词之后,表示比较,可译为“比”。

例①:良曰:“长于臣。”

例②:冰,水为之,而寒于水。

有时则只是表示对象的性质和状态,可不译。例如:例③:非常之谋难于猝发。

(3)放在动词之后,引进行为的主动者,可译为“被”,有时动词前还有“见”、“受”等字和它相应。例①:或脱身以逃,不能容于远近。

例②:臣诚恐见欺于王而负赵.

。

2.复音虚词“于是”,用法与现代汉语的“于是”不完全相同。

(1)放在句子开头,表前后句的承接或因果关系,与现在的承接连词或因果连词相同。现代汉语也这样用。例:于是秦王不怿,为一击缻。

(2)放在谓语之前或谓语之后,“于是”属介宾短语作状语或补语,分别相当于“在这”、“从这”等。例:吾祖死于是,吾父死于是。(“在这职业上”。)

练习:下列“于”字意义和用法相同的是()

A.臣恐见欺于王而负赵

B.冰,水为之,而寒于水

C.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时

D.沛公居山东时,贪于财货,好美姬

之zhī

1.代词。

(1)可以代人、代物、代事。代人多是第三人称。译为“他”(他们)、“它”(它们)。作宾语或兼语,不作主

例①:作《师说》以贻之。(代人,作宾语。)

例②:鞣使之然也。(代物,作兼语。)

例③:人非生而知之者。(代事理,作宾语。)

(2)指示代词,表近指。可译为“这”,通常作复指性定语。例:均之二策,宁许以负秦曲。

2.助词。

(1)结构助词,定语的标志。用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。例①:若能以吴、越之众与中国抗衡。例②:道之所存,师之所存也。

(2)结构助词,补语的标志。用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。例:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

(3)结构助词,宾语前置的标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。例:宋何罪之有 (即“宋有何罪”。)

(4)结构助词,用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。例①:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!例②:孤之有孔明,犹鱼之有水也。

(5)音节助词。用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,起调整音节的作用,无义,译时应省去。例①:顷之,烟炎张天。例②:毛先生以三寸之舌,强于百万之师。

3.“之”字用作动词,意为“往,到……去”。如:

①“吾欲之南海,何如?”“之”意为“到……去”,句子的意思是:“我准备到南海去,怎么样?”

②“行不知所之。”“之”意为“到……去”。

练习:下列“之”字意义和用法相同的是()

A.均之二策,宁许以负秦曲

B.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

C.佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉

D.以其求思之深而无不在也

E.师道之不传也久矣

F.譬若以肉投馁虎,何功之有哉

与yú

1.连词,表示并列,可译为“和”、“跟”、“同”。

例①:原庄宗之所以得天下,与其所以失天下,可以知之矣。

例②:彼与彼年相若也,道相似也。

2.介词,表示相关,可译为“和”、“跟”、“同”。例①:客从外来,与坐谈。例②:陈胜少时,尝与人佣耕。(另一说,“与”为介词,当“为”、“替”解。)

3.句末语气词,表示疑问、感叹、反诘(这个意义后来写作“欤”)。

例①:“管仲非仁者与 ”

例②:无乃尔是过与

4.用于句中,无意。例:是盟也,其与几何

5.动词。可译为“给予”、“授予”、“结交”、“参加”等。

例①:与斗卮酒。

例②:不欺其与。

例③:蹇叔之子与(yù)师。

练习:下列“与”字意义和用法相同的是()

A.陈涉少时,与人佣耕

B.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也

C.与嬴而不助五国也

D.四海之大,有几人与

E.微斯人,吾谁与归

F.王之所大欲,可得闻与

其qí

1.代词。

(1)第三人称代词。可代人、代事物,用在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”、“它的”(包括复数)。例:臣从其计,大王亦幸赦臣。

(2)第三人称代词。一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语(主谓短语,在句中作主语或宾语修饰语)应译为“他”、“它”,不能加“的”。例①:秦王恐其破璧。(“其破璧”作宾语。)例②:其闻道也固先乎吾。(“其闻道”作主语。)例③:此皆言其可目者也。(“其可目”作宾语。)

(3)活用为第一人称。可用作定语或小主语,视句意译为“我的”或“我(自己)”。例①:今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。例②:而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(4)指示代词,表远指。作定语,可译为“那”、“那个”、“那些”、“那里”。例:则或咎其欲出者。

(5)指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。例:于乱石间择其一二扣之。

2.副词。

放在句首或句中,表示测度、反诘、婉商、期望、祈使等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为“大概”、“难道”、“还是”、“可要”等,或省去。

例①:其皆出于此乎 (表测度,大概。)

例②:其孰能讥之乎 (表反诘,难道。)

例③:汝其勿悲!(表婉商,可要。)

例④:尔其无忘乃父之志!(表期望,一定。)

例⑤:吾其还也!(表祈使,还是。)

3.连词。

作连词用时,通常放在句首,或表假设,可译为“如果”;或表选择,可译为“是……还是”。

例①:其业有不精,德有不成者。(表假设。)

例②:其若是,孰能御之 (表假设。) 例③:其真无马邪 其真不知马也 (表选择或反诘:难道。)

练习:下列各句中“其”字意义判断正确的一组是( )

①臣从其计,大王亦幸赦臣 ②于乱石间择其一二扣之

③今两虎共斗,其势不俱生 ④则或咎其欲出者

⑤蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富

⑥其闻道也固先乎吾

⑦而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也

⑧以其求思之深而无不在也

⑨圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

A.①⑧相同,②⑤相同 B.③④相同,⑥⑨不同

C.⑥⑦相同,⑧⑨相同 D.②⑤不同,④⑥相同

焉yān

1.语气助词。

(1)常用在句末,一般可不译出。例:于是余有叹焉。

(2)有时用于反诘语气,可译为“呢”。例:万钟于我何加焉!

(3)在词或短语后,起附加作用,相当于“然”。例:硿硿焉,余固笑而不信也。

2.代词。

(1)相当于人称代词“之”:以俟夫观人风者得焉。

(2)疑问代词,可译为“哪里”。例:焉足道邪!

3.兼词。

(1)相当于“于之、于是”。例①:积土成山,风雨兴焉。例②:青麻头伏焉

(2)相当于“哪里”。例:且焉置土石

练习:下列“焉”字意义和用法相同的是()

A.于乱石之间择其一二扣之,硿硿焉

B.古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

C.焉有仁人在位,罔民而可谓也

D.积土成山,风雨兴焉

E.王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉

F.夫子言之,于我心有戚戚焉

因yīn

1.介词。

介绍动作、行为发生的原因、凭借、对象、方式,可分别译为“因为”、“由于”、“趁着”、“凭借”、“经过”、“通过”。

例①:振声激扬,伺者因此觉知。

例②:变法者因时而化。

例③:因宾客至蔺相如门谢罪。

例④:祥符年间,因造玉清宫,伐山取材,方有人见之。

例⑤:然后践华为城,因河为池

2.连词。

表顺接上文,可译为“于是”、“便”。

例①:因拔刀斫前奏案。

例②:相如因持璧却立。

练习:下列“因”字意义和用法相同的是()

A.上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之

B.不如因而厚遇之

C.左右欲引相如去,秦王因曰

D.然后践华为城,因河为池,据亿丈之城

E.送之至湖口,因得观所谓石钟者

F.因宾客至蔺相如门谢罪

也yě

1.语气助词。经常用在句末,表示各种语气。

(1)表判断。例①:吾师肺肝,皆铁石所铸造也。例②:环滁皆山也

(2)表肯定。例:昔人云:“将以有为也。”在有否定词的句子中,仍然是一种表否定的肯定。如:众曰:“若所为诚快,然使君冤未白,犹无益也。”

(3)表疑问。例:吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也

(4)表感叹。“也”表示疑问语气和感叹语气,句中一般要用疑问代词。例①:吾王之好田猎,夫何使我至于此极也! 例②:君美甚,徐公何能及君也!

(5)表商量。可译为“吧”。例:吾其还也。

2.语气助词。用在句中,表示停顿,以舒缓语气。

例①:当余之从师也,负箧曳屣。

例②:师道之不传也久矣。

练习:下列句中“也”的意义和用法与例句相同的一项是()

例:故曰:“弊在赂秦也!”

A.君美甚,徐公何能及君也

B.廉者,赵之良将也

C.师道之不传也久矣

D.公子畏死邪,何泣也

为wèi

1 .介词

(1)除表被动外,一般读去声。表示动作、行为的对象。可译为“向”、“对”等。例:此中人语云:“不足为外人道也。”

(2)表示动作、行为的替代,可译为“替”、“给”等。例①:当横行天下,为汉家除残去秽。

例②:公为我献之。

(3)表示动作、行为的时间。可译为“当”、“等到”等。例:为其来也,臣请缚一人过王而行。

(4)表示动作、行为的目的。可译为“为着”、“为了”。例①:天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

例②:慎勿为妇死,贵贱情何薄。

(5)表示动作、行为的原因。可译为“因为”、“由于”。

例①:吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。例②:天行有常,不为尧存,不为桀亡。

(6)表示被动。读阳平声wéi,可译为“被”。“为”所引进的是动作行为的主动者;有时亦可不出现主动者;有时跟“所”结合,构成“为所”或“为……所”。

例①:有决渎于殷周之世者,必为汤武笑矣。

例②:不者,若属皆且为所虏!

例③:今不速往,恐为操所先。

2.助词。

读阳平声wéi,放在疑问句之末,表示诘问,前面有疑问代词跟它呼应。可译为“呢”。

例:如今人方为刀俎……何辞为

下列句中“为”字意义和用法相同的是()

A.然则一羽之不举,为不用力焉

B.如今人方为刀俎,我为鱼肉

C.不足为外人道也

D.如姬为公子泣,公子使客斩其仇头

E.为赋新词强说愁

F.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

G.不者,若属且皆为所虏

所suǒ

1.助词。

(1)经常放在动词前,同动词结合,组成“所”字结构。“所”字结构是名词性短语,表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”等。

例①:于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之。

例②:故余虽愚,卒获有所闻。

例③:余在患难中,间以诗记所遭。

(2)所和动词结合,后面再有名词性结构,则所字结构起定语的作用。例:夜则以兵围所寓舍。

2.在有些句子中,“为”和“所”呼应,组成“为……所……”的格式,表示被动。

例①:贾家庄几为巡徼所陵迫死。

例②:茅屋为秋风所破歌。

3.复音虚词“所以”。“所”和“以”连用,文言中也常见。用法主要有两种:一种表示原因,一种表示手段和目的。

例①:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。(表示原因。)

例②:师者,所以传道受业解惑也。(表示手段或凭借。)

练习:下列“所”字意义和用法相同的是( )

A.成反复自念,得无教我猎虫所耶

B.嬴闻如姬父为人所杀

C.于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之

D.盖余所至,比好游者尚不能十一

且qiě

1.连词。

(1)表示递进关系、并列关系。

例①:彼所将中国人不过十五六万,且已久疲。例②:且将军大势可以拒操者,长江也。

例③:河水清且涟漪。

例④:犹且从师而问焉。(尚且)

(2)表示转折,相当于“但是”。例:穷且益坚,不坠青云之志。

(3)有时相当于“尚且”,先让步,后推进一层。例①:臣死且不避,卮酒安足辞!

例②:古之圣人,……犹且从师而问焉。

2.副词。

相当于“将”、“将要”、“暂且”、“姑且”。例①:不出,火且尽。

例②:卿但暂还家,吾今且报府。

例③且暂还家去。

练习:下列“且”字意义和用法相同的是( )

A.北山愚公者,年且九十

B.卿但暂还家,吾今且报府

C.吾攻赵,旦暮且下

D.臣死且不避,卮酒安足辞

E.不者,若属皆且为所虏

F.有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”

若ruò

1.代词

(1)表人称,相当于“你”、“你们”;作定语时则译为“你的”。

例①:若毒之乎 (你)

例②:更若役,复若赋……(你的)

(2)表近指,相当于“这”、“这样”、“如此”

例 :南宫适出,子曰:“君子哉若人!”

2.连词。

(1)表假设,相当于“如果”、“假设”等。例:若能以吴、越之众与中国抗衡。

(2)表选择,相当于“或”、“或者”。例:以万人若一郡降者,封万户。

3.复音虚词。

“若”和“夫”、“至”结合,组成“若夫”、“至若”,放在一段或另一层意思的开头,表示他转。

例①:若夫霪雨霏霏。

例②:至若春和景明。

下列句中加点的“若”字意义分类正确的一组是 ( )

①小虫伏不动,蠢若木鸡 ②视之,形若土狗

③若亡郑而有益于君,敢以烦执事 ④天若有情天亦老

⑤若属皆且为所虏 ⑥又有若老人咳且笑于山谷中者

⑦君过矣,不若长安君之甚 ⑧若为佣耕,何富贵也

A.①②/③⑤/⑥⑦⑧/④ B.①②⑥/③④/⑤⑦⑧

C.①②⑥/③④/⑤⑧/⑦ D.①②⑥/③④⑦/⑤⑧

则zé

1.连词。

(1)表承接,可译为“就”、“便”,或译为“原来是”、“已经是”。

例①:项王曰:“壮士!赐之卮酒。”则与斗卮酒。例②:故木受绳则直,金就砺则利。例③:徐而察之,则山下皆石穴罅。

(2)表假设,相当于“假使”、“如果”或“那么”、“就”。例①:入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。例②:向吾不为斯役,则久已病矣。

(3)表并列,可译为“就”,或不译。例①:位卑则足羞,官盛则近谀。例②:入则孝,出则悌。

(4)表转折、让步,可译为“可是”、“却”,或译为“虽然”、“倒是”。例①:于其身也,则耻师焉,惑矣。例②:其室则迩,其人甚远。

2.副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译作“是”、“就是”。

例①:此则岳阳楼之大观也。

例②:非死则徙尔。

下列句中加点的“则”字意义用法相同的两项是 ( )

A.项王曰:“赐之彘肩。”则与之一生彘肩 B.此则岳阳楼之大观也

C.人则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

D.于其身也,则耻师焉,惑矣

E.故木受绳则直,金就砺则利

乎hū

1.语气助词。

(1)表疑问语气,可译为“吗”、“呢”。例①:儿寒乎 欲食乎 例②:岂有相公此时出见客乎

(2)表测度语气,可译为“吧”。例①:王之好乐甚,则齐国其庶几乎。例②:日食饮得无衰乎

(3)表反问语气,可译为“吗”。例:王侯将相宁有种乎

(4)用于感叹句,可译为“啊”、“呀”等。例:呜呼!熟知赋敛之毒有甚是蛇者乎!

(5)用在句中的停顿处,表舒缓语气,可不译。例:胡为乎遑遑欲何之

2.用作介词。相当于“于”。

例①:生乎(在)吾前,其闻道也亦先乎(比)吾。

例②:吾尝疑乎(于)是。例③:叫嚣乎东西。

3.作词尾。

例:恢恢乎其于游刃必有余地矣!(……的)

下列句子中加点的“乎”的用法判定正确的一项是 ( )

①生乎吾前其闻也固先乎吾,吾从而师之

②曰:壮士,能复饮乎

③圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

④浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止

A.①与②相同,③与④相同 B.①与②相同,③与④不同

C.①与②不同,③与④相同 D.①与②不同,③与④不同

乃nǎi

1.副词。

(1)表示顺接,可译为“就”、“这才”等。例:刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

(2)表示转折,可译为“却”、“竟(然)”、“反而”、“才”等。例①:今君乃亡赵走燕。例②:今其智乃反不能及。

(3)表示限制或条件,可译为“才”、“仅”等。例①:臣乃敢上璧。例②:必以长安君为质,兵乃出。

(4)表示出乎意外,可译为“竟然”。例:问今是何世,乃不知有汉。

2.代词。只用作第二人称,常作定语,译为“你的”;也作主语,译为“你”。不能作宾语。例①:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。例②:与尔三矢,尔其无忘乃父之志。

3.用在判断句中,起确认作用。可译为“是”、“就是”等。例

①:若事之不济,此乃天也。例②:当立者乃公子扶苏。

4.“乃”有时还作连词用,释为“而且”、“可是”、“却”、“于是”等。例①:非独聂政能,乃其姊者烈女也。例②:不见子都,乃见狂且(子都,美男子;狂且,狂行愚拙之人)。例③:以其境过清,不可久居,乃记之而去。

下列加点的“乃”字意义和用法相同的是( )

A.必以长安君为质,兵乃出 B.当立者乃公子扶苏

C.而陋者乃以斧斤考击而求之 D.大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧。

E.使杞子、杨孙、逢孙戍之,乃还 F.夫我乃行之,反而求之,不得吾心

G.侯生视公子色终不变,乃谢客就车 H.尔其无忘乃父之志

同课章节目录