黑龙江省牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 910.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-14 08:33:08 | ||

图片预览

文档简介

牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

考生注意:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间60分钟。

2.答题前,考生务必将密封线内项目填写清楚。考生作答时,请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

3.本试卷主要命题范围:部编版中外历史纲要(上)1~13课。

第Ⅰ卷(选择题 共75分)

一、选择题(本题共25小题,每小题3分,共75分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

1.孟子的学生万章说“人有言,至于禹而德衰,不传于贤而传于子”。此时距离夏启建国已经一千七百年了。这反映出( )

A.禅让制度深入人心 B.禹因道德衰落而传子

C.夏启建国之路艰难 D.新旧制度更替阻力大

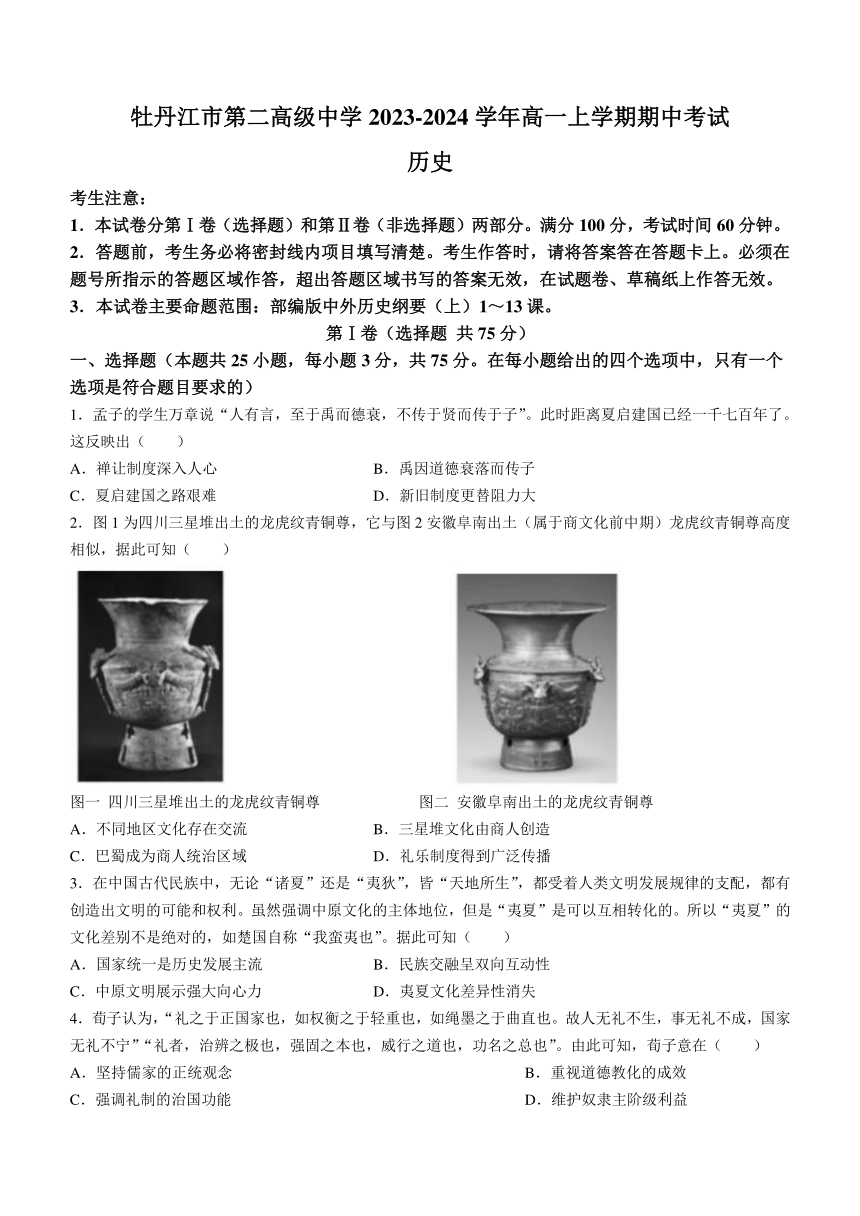

2.图1为四川三星堆出土的龙虎纹青铜尊,它与图2安徽阜南出土(属于商文化前中期)龙虎纹青铜尊高度相似,据此可知( )

图一 四川三星堆出土的龙虎纹青铜尊 图二 安徽阜南出土的龙虎纹青铜尊

A.不同地区文化存在交流 B.三星堆文化由商人创造

C.巴蜀成为商人统治区域 D.礼乐制度得到广泛传播

3.在中国古代民族中,无论“诸夏”还是“夷狄”,皆“天地所生”,都受着人类文明发展规律的支配,都有创造出文明的可能和权利。虽然强调中原文化的主体地位,但是“夷夏”是可以互相转化的。所以“夷夏”的文化差别不是绝对的,如楚国自称“我蛮夷也”。据此可知( )

A.国家统一是历史发展主流 B.民族交融呈双向互动性

C.中原文明展示强大向心力 D.夷夏文化差异性消失

4.荀子认为,“礼之于正国家也,如权衡之于轻重也,如绳墨之于曲直也。故人无礼不生,事无礼不成,国家无礼不宁”“礼者,治辨之极也,强固之本也,威行之道也,功名之总也”。由此可知,荀子意在( )

A.坚持儒家的正统观念 B.重视道德教化的成效

C.强调礼制的治国功能 D.维护奴隶主阶级利益

5.春秋时期,齐桓公拜管仲为相,实行改革,把国都按地域划分为六个工商乡和十五个士(兵)乡……国都以外的农村设邑、卒、乡、县、属等管理机构。这一改革( )

A.加强了贵族政治的权力 B.建立了中央集权体制

C.打破了宗法分封的传统 D.形成了家国一体格局

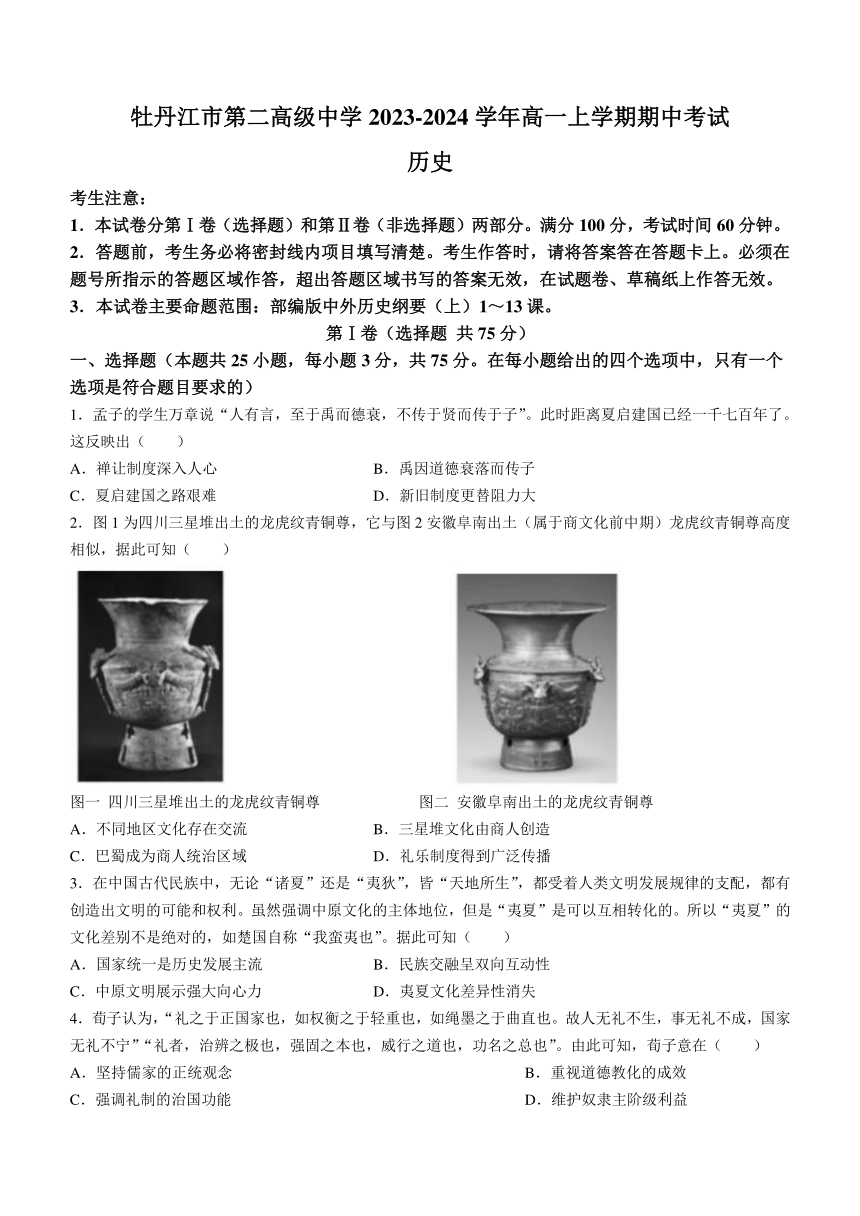

6.邢台市第一中学图文中心前有一组关于古代思想家的文化柱,其中呈现了儒墨道法四家的政治主张,分别是“为政以德”“尚同尚贤”“无为而为”“以法为本”,其共同的思想主旨是( )

A.为生民立命 B.拨乱反治

C.藏之名山传之同好 D.成一家之言

7.公元前119年,霍去病率领五万大军出击漠北,饮马瀚海,封狼居胥。当时,霍去病发出的时代最强音是( )

A.王侯将相,宁有种乎 B.匈奴未灭,何以家为

C.患难相恤,暴掠不作 D.精忠报国,迎回二圣

8.为解决“财用不足,多寡不调”现象,汉武帝时期采取了一项措施,取得了“通有无之用”,“通委财而调缓急”“和平万物而便百姓”,“民不益赋而天下饶”的效果。该措施是( )

A.推恩令 B.均输平准 C.设诸路转运使 D.市易法

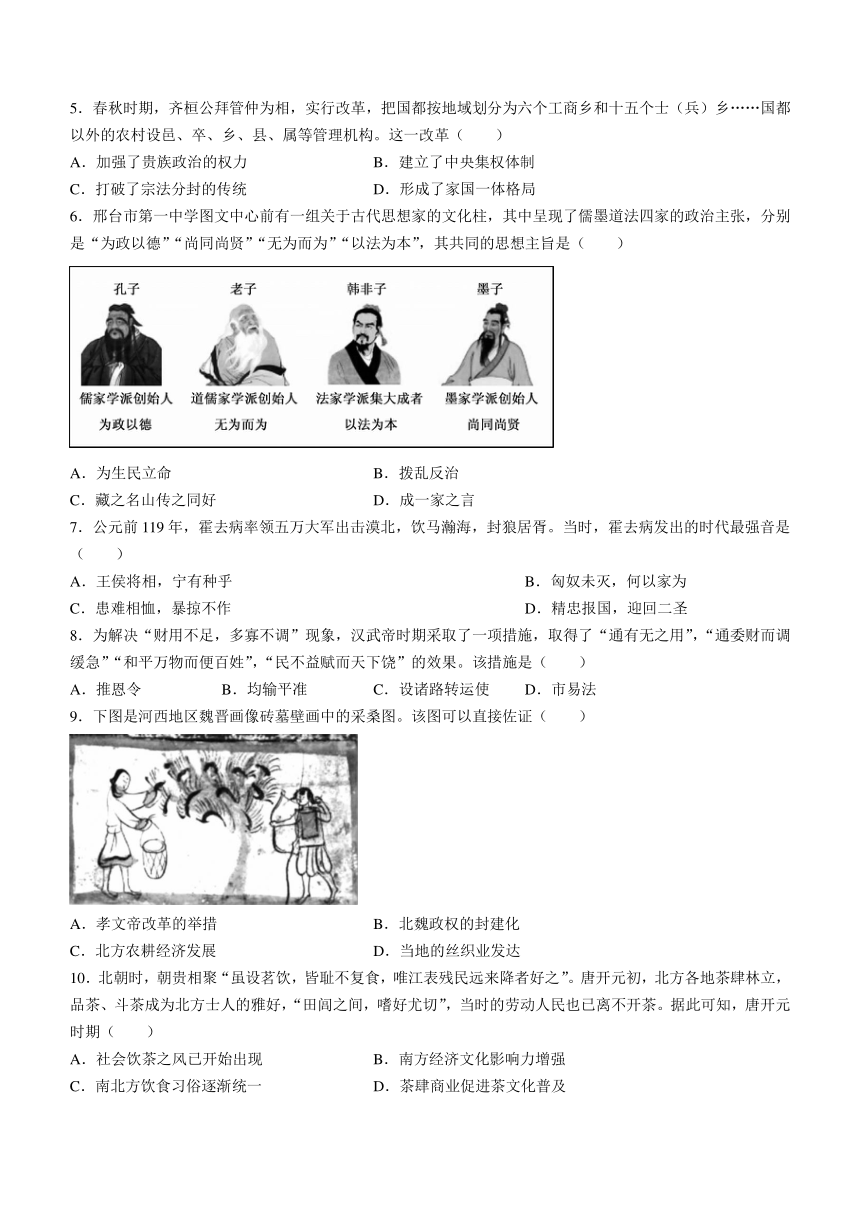

9.下图是河西地区魏晋画像砖墓壁画中的采桑图。该图可以直接佐证( )

A.孝文帝改革的举措 B.北魏政权的封建化

C.北方农耕经济发展 D.当地的丝织业发达

10.北朝时,朝贵相聚“虽设茗饮,皆耻不复食,唯江表残民远来降者好之”。唐开元初,北方各地茶肆林立,品茶、斗茶成为北方士人的雅好,“田闾之间,嗜好尤切”,当时的劳动人民也已离不开茶。据此可知,唐开元时期( )

A.社会饮茶之风已开始出现 B.南方经济文化影响力增强

C.南北方饮食习俗逐渐统一 D.茶肆商业促进茶文化普及

11.某研究性学习小组的同学在参观博物馆后,以南北朝时期胡人穿汉服陶俑、汉人奏胡乐陶俑为研究对象拟订了一个研究题目,该题目最有可能是( )

A.中国汉服之美 B.南北朝民族的交融

C.古代民族乐器 D.南方经济的开发

12.唐文宗(827—840在位)叹道,“朕何如周赧汉献耳!赧、献受制于强诸侯,今朕受制于家奴,以此言之,朕殆不如!”材料反映了唐朝后期( )

A.宦官专权 B.藩镇割据 C.安史之乱 D.朋党之争

13.唐诗是诗人记录当时心情的载体,从他们的诗中我们可以体会诗人们萦念的情怀。如表是部分唐诗的摘录,从表中诗句可推断出( )

李白 《南奔书怀》 秦赵兴天兵,茫茫九州乱。

杜甫 《哀王孙》 腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅。

戴叔伦 《抚州对事后送外生宋垓归饶州觐侍呈上姊夫》 骨肉无半在,乡园犹未旋。

A.文学作品可以直接证史 B.社会变迁影响唐诗创作

C.唐诗真实再现社会全景 D.唐诗风格各异类型众多

14.汉武帝时期开始用察举的办法,让地方郡国每年荐举两名德行卓著的贤人。为了有效地抑制徇私情荐举的弊端,察举增加了考试环节,即得到举荐后,朝廷还要考试。这一做法( )

A.有利于阶层流动 B.加强了中央集权

C.有助于儒学独尊 D.完善了官员选拔

15.描绘北宋都城的水陆交通及日常生活的《清明上河图》中,缺乏两种市井常见动物—马和羊,画面上,开封的大车都用黄牛或水牛拖拉。对这一信息解读合理的是,宋代( )

A.交通工具的落后导致马匹供不应求 B.政府严格执行了重农抑商的政策

C.文人阶层对市井生活缺乏基本常识 D.边患使政府加强对战备物资的控制

16.宋开国伊始四处用兵,皆置随军转运使掌行军供馈,且为临时设置,与行政并无关系。开宝九年(公元976年)太祖下诏令诸转运使“察部内知州、通判、监临物务京朝官,以三科第其能否”。由此可知,转运使( )

A.实现了行政权力分化 B.改变了武人当政的格局

C.解决了地方割据问题 D.职能架构兼具监察职能

17.行省最早是中央的临时派出机构,遇到一个地方出现紧急情况需要处理,中书省派人到该地行使中书省的职权,事情处理结束以后,行省也随之取消。到了忽必烈统一全国之后,行省逐渐成为固定的地方最高行政机构。这反映出行省( )

A.权力不断扩大与中央分庭抗衡 B.具有中央派出机构和地方机构的双重特点

C.促进了各民族的融合 D.有利于各地经济的交流

18.宋代民间出现了教习词讼知识和诉讼技巧的讼学。为当事人撰写词状,收取诉讼费用,以法律为生的职业讼师群体亦纷纷登上宋代的司法舞台。在讼学和讼师的直接影响下,宋代民间兴起了“好讼”风尚。这种现象的出现主要是因为宋代( )

A.法律法规明显滞后 B.商业环境的相对宽松

C.城市工商业的繁荣 D.传统道德观念的沦丧

19.法国学者谢和耐说:“正是有了宋板书,当时的绝大部分著作以及到宋代尚流行的更早的著作得以保存至今,这些印刷品向我们提供了一个令人吃惊的材料……”这说明了( )

A.宋板书印刷质量好 B.宋代市民文化的兴起

C.宋代发明了雕版印刷术 D.印刷术有利于文化的传承

20.关汉卿是我国戏剧史上伟大的剧作家,元曲发展的高峰。导致元曲繁荣的最主要的原因是( )

A.元代城市经济的继续发展,市民阶层对文化的需要

B.元曲语言通俗,容易为人民接受

C.出现一大批戏曲艺术家

D.元代国家统一社会稳定

21.北宋初期实行官交子制度,是为了适应商业及民间资金周转的需要。而神宗时期,由于对西夏用兵,增发官交子时既不置准备金,也不考虑回收的铸币数量。这一调整旨在( )

A.促进商业发展 B.搜刮民脂民膏 C.增加政府收入 D.收回铸币权力

22.1656年,荷兰使臣携带表文和贡物来华觐见,要求“凡可泊船处,准我人民在此贸易”。顺治帝准其“八年一次来朝”,且“止令二十人到京,所携货物在馆交易,不得于广东海上私自货卖”。康熙二年(1663年),“荷兰国助剿海逆,并请贸易,奉旨,著二年贸易一次”。这表明明末清初( )

A.延续了传统的贸易体系 B.海上走私活动猖獗

C.统治危机主要来自海上 D.海禁政策日渐松弛

23.明朝前中期蒙古成为明朝边患。1550年,蒙古土默特部首领俺答汗因贡市不遂而发动战争,劫掠边关,得到明朝通贡承诺后,率兵北撤,史称“庚戌之变”。据此推断,蒙古发动对明战争主要目的是( )

A.开拓市场与掠夺原料 B.改朝换代定鼎中原

C.与中国争夺正统之位 D.抢夺财物发展边贸

24.1644年清军进入北京的第二天,摄政王多尔衮采取应急措施,规定原明“各衙门官员俱照旧录用,可速将职名开报,如虚饰假冒者,罪之”;有的避李自成农民军“回籍,隐居山林者,亦具以闻,仍以原官录用”。上述规定意在( )

A.促进社会局势稳定 B.镇压农民阶级暴动

C.推动国家统一进程 D.承继明朝政治体制

25.清代都察院是与六部、大理寺等机构并立,直辖于皇帝的监察机构。都察院左都御史、左副都御史为京官,主持都察院的工作,率六科给事中、各道御史行使对中央各部院及各地方的监察权。据此可知,清代监察机构( )

A.官员品级较高 B.具有一定独立性 C.分工较为细致 D.职能发生了变化

第Ⅱ卷(非选择题 共25分)

二、非选择题(本大题共1小题,共25分)26.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

先秦诸子,关于政治社会方面的意见,是各有所本的。儒家,是综合自上古至西周的政治经验所产生的思想。法家,是基于春秋战国时期的政治形势所产生的思想。先秦诸子所想解决的,都是人事问题,而人事问题,则以改良社会的组织为其基本。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二

孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之盐盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

材料三

材料四

韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文。一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果。

——卜宪群总撰稿《中国通史隋唐五代两宋》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期先秦诸子思想的共同点。结合所学知识,指出儒家和法家为解决“人事问题”提出的主张。(8分)

(2)根据材料一二,概括先秦至汉代儒学地位的变化,并简析这种变化的影响。(8分)

(3)根据材料三、四并结合所学知识,概括魏晋至唐代思想文化发展的特点。(9分)

牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

参考答案、提示及评分细则

1.D 2.A 3.B 4.C 5.C 6.B 7.B 8.B 9.C 10.B 11.B 12.A 13.B

14.A 15.D 16.D 17.B 18.C 19.D 20.A 21.C 22.A 23.D 24.A 25.B

26.(1)共同点:都有一定的思想来源,都主张改良社会。(2分)儒家主张:仁、礼、为政以德、仁政、隆礼重法等思想。(3分)

法家主张:以法律为工具管理国家,变法革新,实行专制和中央集权等思想。(3分)

(2)变化:从不受统治者重视到成为封建社会的主流意识形态(或受统治者的尊崇)。(4分)

影响:有利于巩固国家统一;促进儒学的传播和发展;促使统治者实行仁政;对中国传统文化和社会的发展影响深远。(4分)

(3)特点:思想活跃;文化多元;儒道佛既存在一定的思想冲突,也出现交融趋势。(9分)

历史

考生注意:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间60分钟。

2.答题前,考生务必将密封线内项目填写清楚。考生作答时,请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

3.本试卷主要命题范围:部编版中外历史纲要(上)1~13课。

第Ⅰ卷(选择题 共75分)

一、选择题(本题共25小题,每小题3分,共75分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

1.孟子的学生万章说“人有言,至于禹而德衰,不传于贤而传于子”。此时距离夏启建国已经一千七百年了。这反映出( )

A.禅让制度深入人心 B.禹因道德衰落而传子

C.夏启建国之路艰难 D.新旧制度更替阻力大

2.图1为四川三星堆出土的龙虎纹青铜尊,它与图2安徽阜南出土(属于商文化前中期)龙虎纹青铜尊高度相似,据此可知( )

图一 四川三星堆出土的龙虎纹青铜尊 图二 安徽阜南出土的龙虎纹青铜尊

A.不同地区文化存在交流 B.三星堆文化由商人创造

C.巴蜀成为商人统治区域 D.礼乐制度得到广泛传播

3.在中国古代民族中,无论“诸夏”还是“夷狄”,皆“天地所生”,都受着人类文明发展规律的支配,都有创造出文明的可能和权利。虽然强调中原文化的主体地位,但是“夷夏”是可以互相转化的。所以“夷夏”的文化差别不是绝对的,如楚国自称“我蛮夷也”。据此可知( )

A.国家统一是历史发展主流 B.民族交融呈双向互动性

C.中原文明展示强大向心力 D.夷夏文化差异性消失

4.荀子认为,“礼之于正国家也,如权衡之于轻重也,如绳墨之于曲直也。故人无礼不生,事无礼不成,国家无礼不宁”“礼者,治辨之极也,强固之本也,威行之道也,功名之总也”。由此可知,荀子意在( )

A.坚持儒家的正统观念 B.重视道德教化的成效

C.强调礼制的治国功能 D.维护奴隶主阶级利益

5.春秋时期,齐桓公拜管仲为相,实行改革,把国都按地域划分为六个工商乡和十五个士(兵)乡……国都以外的农村设邑、卒、乡、县、属等管理机构。这一改革( )

A.加强了贵族政治的权力 B.建立了中央集权体制

C.打破了宗法分封的传统 D.形成了家国一体格局

6.邢台市第一中学图文中心前有一组关于古代思想家的文化柱,其中呈现了儒墨道法四家的政治主张,分别是“为政以德”“尚同尚贤”“无为而为”“以法为本”,其共同的思想主旨是( )

A.为生民立命 B.拨乱反治

C.藏之名山传之同好 D.成一家之言

7.公元前119年,霍去病率领五万大军出击漠北,饮马瀚海,封狼居胥。当时,霍去病发出的时代最强音是( )

A.王侯将相,宁有种乎 B.匈奴未灭,何以家为

C.患难相恤,暴掠不作 D.精忠报国,迎回二圣

8.为解决“财用不足,多寡不调”现象,汉武帝时期采取了一项措施,取得了“通有无之用”,“通委财而调缓急”“和平万物而便百姓”,“民不益赋而天下饶”的效果。该措施是( )

A.推恩令 B.均输平准 C.设诸路转运使 D.市易法

9.下图是河西地区魏晋画像砖墓壁画中的采桑图。该图可以直接佐证( )

A.孝文帝改革的举措 B.北魏政权的封建化

C.北方农耕经济发展 D.当地的丝织业发达

10.北朝时,朝贵相聚“虽设茗饮,皆耻不复食,唯江表残民远来降者好之”。唐开元初,北方各地茶肆林立,品茶、斗茶成为北方士人的雅好,“田闾之间,嗜好尤切”,当时的劳动人民也已离不开茶。据此可知,唐开元时期( )

A.社会饮茶之风已开始出现 B.南方经济文化影响力增强

C.南北方饮食习俗逐渐统一 D.茶肆商业促进茶文化普及

11.某研究性学习小组的同学在参观博物馆后,以南北朝时期胡人穿汉服陶俑、汉人奏胡乐陶俑为研究对象拟订了一个研究题目,该题目最有可能是( )

A.中国汉服之美 B.南北朝民族的交融

C.古代民族乐器 D.南方经济的开发

12.唐文宗(827—840在位)叹道,“朕何如周赧汉献耳!赧、献受制于强诸侯,今朕受制于家奴,以此言之,朕殆不如!”材料反映了唐朝后期( )

A.宦官专权 B.藩镇割据 C.安史之乱 D.朋党之争

13.唐诗是诗人记录当时心情的载体,从他们的诗中我们可以体会诗人们萦念的情怀。如表是部分唐诗的摘录,从表中诗句可推断出( )

李白 《南奔书怀》 秦赵兴天兵,茫茫九州乱。

杜甫 《哀王孙》 腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅。

戴叔伦 《抚州对事后送外生宋垓归饶州觐侍呈上姊夫》 骨肉无半在,乡园犹未旋。

A.文学作品可以直接证史 B.社会变迁影响唐诗创作

C.唐诗真实再现社会全景 D.唐诗风格各异类型众多

14.汉武帝时期开始用察举的办法,让地方郡国每年荐举两名德行卓著的贤人。为了有效地抑制徇私情荐举的弊端,察举增加了考试环节,即得到举荐后,朝廷还要考试。这一做法( )

A.有利于阶层流动 B.加强了中央集权

C.有助于儒学独尊 D.完善了官员选拔

15.描绘北宋都城的水陆交通及日常生活的《清明上河图》中,缺乏两种市井常见动物—马和羊,画面上,开封的大车都用黄牛或水牛拖拉。对这一信息解读合理的是,宋代( )

A.交通工具的落后导致马匹供不应求 B.政府严格执行了重农抑商的政策

C.文人阶层对市井生活缺乏基本常识 D.边患使政府加强对战备物资的控制

16.宋开国伊始四处用兵,皆置随军转运使掌行军供馈,且为临时设置,与行政并无关系。开宝九年(公元976年)太祖下诏令诸转运使“察部内知州、通判、监临物务京朝官,以三科第其能否”。由此可知,转运使( )

A.实现了行政权力分化 B.改变了武人当政的格局

C.解决了地方割据问题 D.职能架构兼具监察职能

17.行省最早是中央的临时派出机构,遇到一个地方出现紧急情况需要处理,中书省派人到该地行使中书省的职权,事情处理结束以后,行省也随之取消。到了忽必烈统一全国之后,行省逐渐成为固定的地方最高行政机构。这反映出行省( )

A.权力不断扩大与中央分庭抗衡 B.具有中央派出机构和地方机构的双重特点

C.促进了各民族的融合 D.有利于各地经济的交流

18.宋代民间出现了教习词讼知识和诉讼技巧的讼学。为当事人撰写词状,收取诉讼费用,以法律为生的职业讼师群体亦纷纷登上宋代的司法舞台。在讼学和讼师的直接影响下,宋代民间兴起了“好讼”风尚。这种现象的出现主要是因为宋代( )

A.法律法规明显滞后 B.商业环境的相对宽松

C.城市工商业的繁荣 D.传统道德观念的沦丧

19.法国学者谢和耐说:“正是有了宋板书,当时的绝大部分著作以及到宋代尚流行的更早的著作得以保存至今,这些印刷品向我们提供了一个令人吃惊的材料……”这说明了( )

A.宋板书印刷质量好 B.宋代市民文化的兴起

C.宋代发明了雕版印刷术 D.印刷术有利于文化的传承

20.关汉卿是我国戏剧史上伟大的剧作家,元曲发展的高峰。导致元曲繁荣的最主要的原因是( )

A.元代城市经济的继续发展,市民阶层对文化的需要

B.元曲语言通俗,容易为人民接受

C.出现一大批戏曲艺术家

D.元代国家统一社会稳定

21.北宋初期实行官交子制度,是为了适应商业及民间资金周转的需要。而神宗时期,由于对西夏用兵,增发官交子时既不置准备金,也不考虑回收的铸币数量。这一调整旨在( )

A.促进商业发展 B.搜刮民脂民膏 C.增加政府收入 D.收回铸币权力

22.1656年,荷兰使臣携带表文和贡物来华觐见,要求“凡可泊船处,准我人民在此贸易”。顺治帝准其“八年一次来朝”,且“止令二十人到京,所携货物在馆交易,不得于广东海上私自货卖”。康熙二年(1663年),“荷兰国助剿海逆,并请贸易,奉旨,著二年贸易一次”。这表明明末清初( )

A.延续了传统的贸易体系 B.海上走私活动猖獗

C.统治危机主要来自海上 D.海禁政策日渐松弛

23.明朝前中期蒙古成为明朝边患。1550年,蒙古土默特部首领俺答汗因贡市不遂而发动战争,劫掠边关,得到明朝通贡承诺后,率兵北撤,史称“庚戌之变”。据此推断,蒙古发动对明战争主要目的是( )

A.开拓市场与掠夺原料 B.改朝换代定鼎中原

C.与中国争夺正统之位 D.抢夺财物发展边贸

24.1644年清军进入北京的第二天,摄政王多尔衮采取应急措施,规定原明“各衙门官员俱照旧录用,可速将职名开报,如虚饰假冒者,罪之”;有的避李自成农民军“回籍,隐居山林者,亦具以闻,仍以原官录用”。上述规定意在( )

A.促进社会局势稳定 B.镇压农民阶级暴动

C.推动国家统一进程 D.承继明朝政治体制

25.清代都察院是与六部、大理寺等机构并立,直辖于皇帝的监察机构。都察院左都御史、左副都御史为京官,主持都察院的工作,率六科给事中、各道御史行使对中央各部院及各地方的监察权。据此可知,清代监察机构( )

A.官员品级较高 B.具有一定独立性 C.分工较为细致 D.职能发生了变化

第Ⅱ卷(非选择题 共25分)

二、非选择题(本大题共1小题,共25分)26.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

先秦诸子,关于政治社会方面的意见,是各有所本的。儒家,是综合自上古至西周的政治经验所产生的思想。法家,是基于春秋战国时期的政治形势所产生的思想。先秦诸子所想解决的,都是人事问题,而人事问题,则以改良社会的组织为其基本。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二

孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之盐盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

材料三

材料四

韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文。一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果。

——卜宪群总撰稿《中国通史隋唐五代两宋》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期先秦诸子思想的共同点。结合所学知识,指出儒家和法家为解决“人事问题”提出的主张。(8分)

(2)根据材料一二,概括先秦至汉代儒学地位的变化,并简析这种变化的影响。(8分)

(3)根据材料三、四并结合所学知识,概括魏晋至唐代思想文化发展的特点。(9分)

牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

参考答案、提示及评分细则

1.D 2.A 3.B 4.C 5.C 6.B 7.B 8.B 9.C 10.B 11.B 12.A 13.B

14.A 15.D 16.D 17.B 18.C 19.D 20.A 21.C 22.A 23.D 24.A 25.B

26.(1)共同点:都有一定的思想来源,都主张改良社会。(2分)儒家主张:仁、礼、为政以德、仁政、隆礼重法等思想。(3分)

法家主张:以法律为工具管理国家,变法革新,实行专制和中央集权等思想。(3分)

(2)变化:从不受统治者重视到成为封建社会的主流意识形态(或受统治者的尊崇)。(4分)

影响:有利于巩固国家统一;促进儒学的传播和发展;促使统治者实行仁政;对中国传统文化和社会的发展影响深远。(4分)

(3)特点:思想活跃;文化多元;儒道佛既存在一定的思想冲突,也出现交融趋势。(9分)

同课章节目录