2023-2024学年鲁科版(2019)高中化学选择性必修2 1.3元素性质及其变化规律分层练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年鲁科版(2019)高中化学选择性必修2 1.3元素性质及其变化规律分层练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 875.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-14 10:28:41 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

1.3元素性质及其变化规律

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.最近,科学家发现对LiTFSI(一种亲水有机盐)进行掺杂和改进,能显著提高锂离子电池传输电荷的能力。LiTFSI的结构如图所示,其中A、B、C、D为同一短周期元素,C与E位于同一主族。下列叙述正确的是

A.简单气态氢化物的稳定性: C>E> D

B.第一电离能:E >D>C

C.电负性:D>C>E

D.该化合物中只有A、C、D元素原子的最外层满足8电子稳定结构

2.下列关于的叙述不正确的是

A.电负性:大于 B.位于元素周期表中p区

C.离子半径:小于 D.第一电离能:大于

3.X、Y、Z、W为短周期元素,X2-和Y+核外电子排布相同,X、Z位于同一主族,Y、Z、W位于同一周期,W的最外层电子数是X、Y最外层电子数之和。下列说法不正确的是

A.离子半径Z>X>Y

B.第一电离能:Y<Z

C.Y、W均属于元素周期表中的p区元素

D.X、Y、Z、W核电荷数逐渐增大

4.下列事实能说明氮元素非金属性强于碳元素的是

A.氮元素最高价为+5价,碳元素最高价为+4价

B.NH3分子的极性强于CH4分子

C.CH3-NH2中碳氮原子间的共用电子对偏向氮原子

D.HNO3的氧化性强于H2CO3

5.随着核电荷数的增多,卤族元素性质递变正确的是( )

①单质颜色加深

②单质沸点升高

③单质氧化性增强

④离子半径增大

⑤气态氢化物稳定性增强

⑥卤化氢水溶液的酸性增强

A.①②③ B.④⑤⑥ C.①②④⑥ D.①②③④⑤⑥

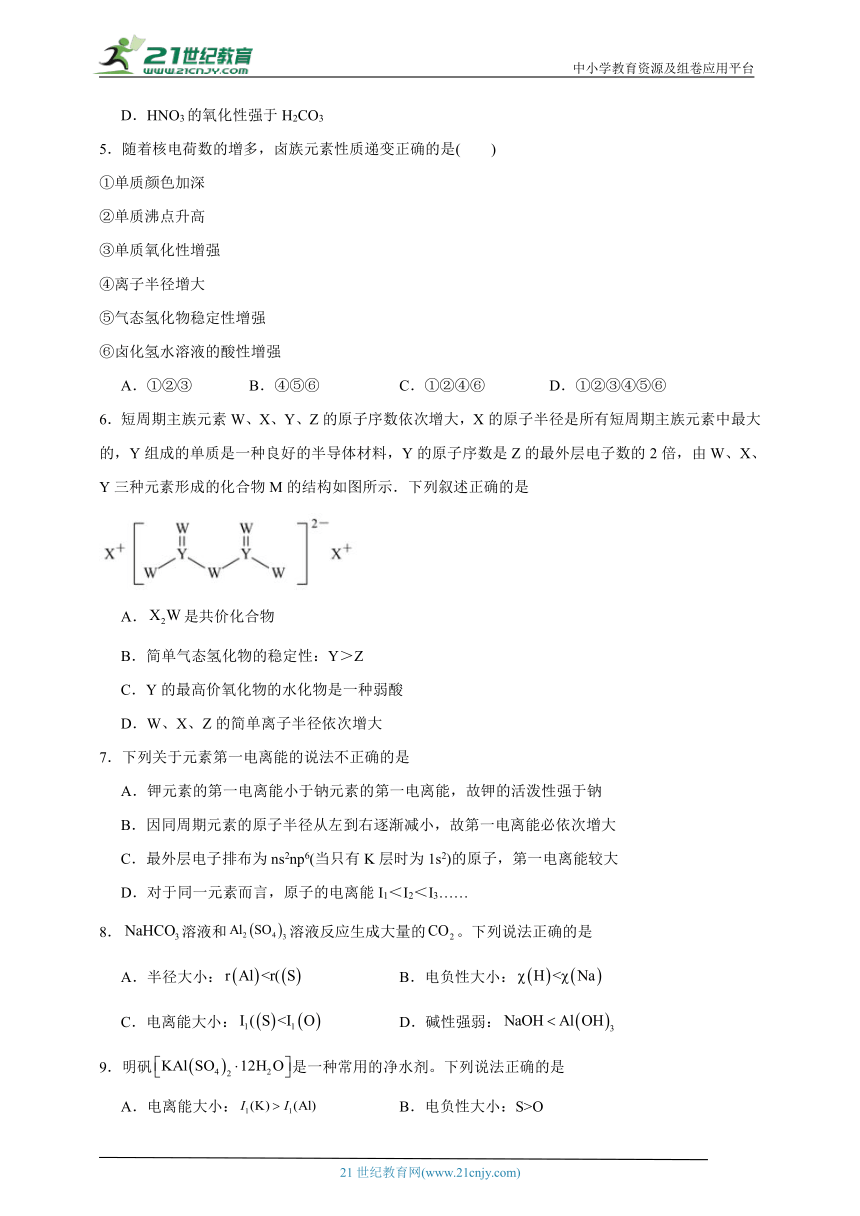

6.短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,X的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,Y组成的单质是一种良好的半导体材料,Y的原子序数是Z的最外层电子数的2倍,由W、X、Y三种元素形成的化合物M的结构如图所示.下列叙述正确的是

A.是共价化合物

B.简单气态氢化物的稳定性:Y>Z

C.Y的最高价氧化物的水化物是一种弱酸

D.W、X、Z的简单离子半径依次增大

7.下列关于元素第一电离能的说法不正确的是

A.钾元素的第一电离能小于钠元素的第一电离能,故钾的活泼性强于钠

B.因同周期元素的原子半径从左到右逐渐减小,故第一电离能必依次增大

C.最外层电子排布为ns2np6(当只有K层时为1s2)的原子,第一电离能较大

D.对于同一元素而言,原子的电离能I1<I2<I3……

8.溶液和溶液反应生成大量的。下列说法正确的是

A.半径大小: B.电负性大小:

C.电离能大小: D.碱性强弱:

9.明矾是一种常用的净水剂。下列说法正确的是

A.电离能大小: B.电负性大小:S>O

C.半径大小:r(K+)10.下列条件下的离子方程式正确的有个

①向硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓

②用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+

③向NaOH溶液中通入过量的CO2:CO2+2OH-=CO+H2O

④将一小块钠用铝箔包裹,扎好小孔后,用镊子夹住按入水下,并用试管收集氢气,只发生了:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑

⑤向AlCl3溶液中滴加氨水至过量制备Al(OH)3:Al3++3OH-=Al(OH)3↓

⑥除去FeCl3中的FeCl2:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+

⑦证明元素非金属性Cl>C:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

⑧证明元素金属性Na>Al:Al(OH)3+OH-= [Al(OH)4]-

A.1 B.2 C.3 D.4

二、填空题

11.回答下列问题:

(1)C、H、O三种元素的电负性由小到大的顺序为 。

(2)光催化还原CO2制备CH4反应中,带状纳米Zn2GeO4是该反应的良好催化剂。Zn、Ge、O电负性由大至小的顺序是 。

(3)A、B、C、D为原子序数依次增大的四种元素,A2-和B+具有相同的电子构型;C、D为同周期元素,C核外电子总数是最外层电子数的3倍;D元素最外层有一个未成对电子。四种元素中电负性最大的是 (填元素符号),其中C原子的核外电子排布式为 。

12.回答下列问题:

(1)Ni是元素周期表中第28号元素,第二周期基态原子未成对电子数与Ni相同且电负性小的元素是 ;26号元素价层电子排布式为 ;L原子核外电子占有9个轨道,而且有一个未成对电子,L是 元素。

(2)硒(Se)是一种有抗癌、抗氧化作用的元素,可以形成多种化合物。

①基态硒原子的价层电子排布式为 。

②锗、砷、硒三种元素的第一电离能大小排序为 。

(3)①Cu元素基态原子的价层电子排布式为 。

②下列说法正确的是 (填字母)。

A.第一电离能:As>Ga

B.电负性:As>Ga

C.原子半径:As>Ga

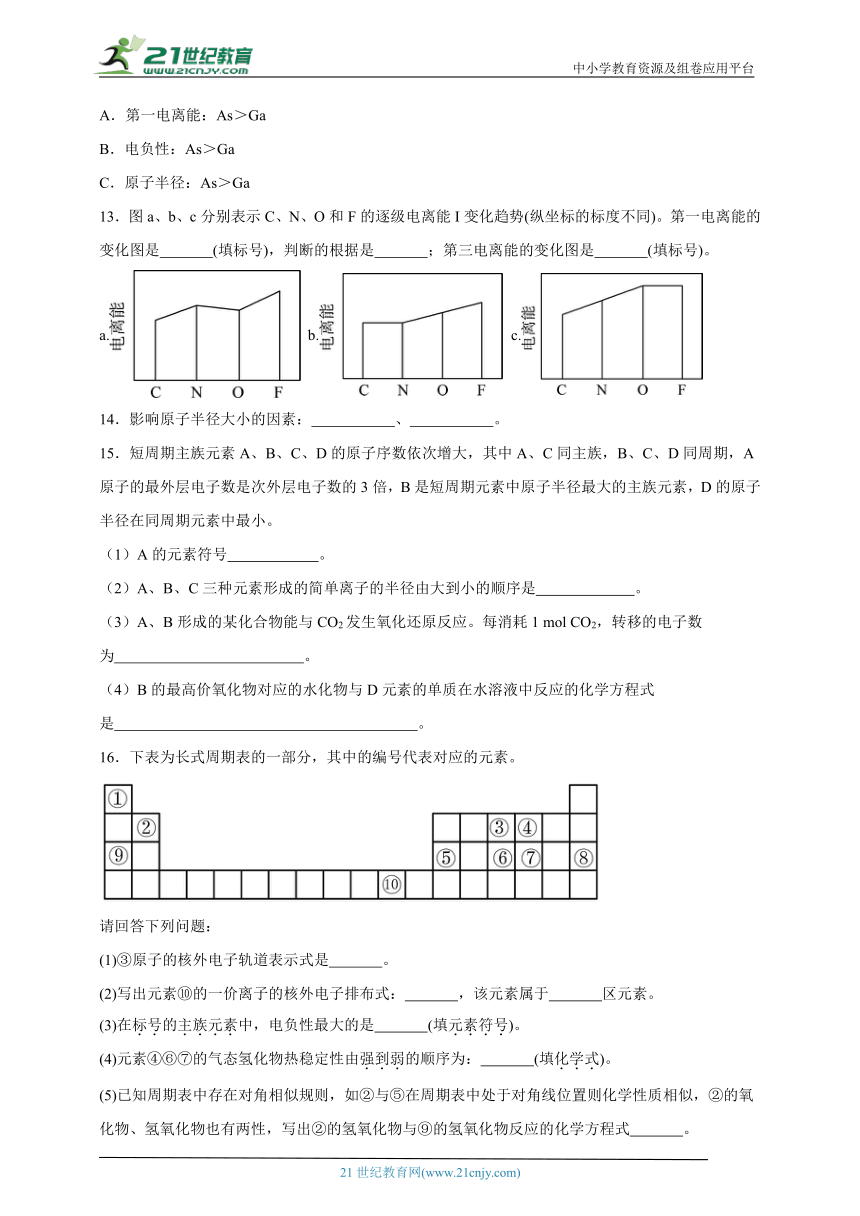

13.图a、b、c分别表示C、N、O和F的逐级电离能I变化趋势(纵坐标的标度不同)。第一电离能的变化图是 (填标号),判断的根据是 ;第三电离能的变化图是 (填标号)。

a. b. c.

14.影响原子半径大小的因素: 、 。

15.短周期主族元素A、B、C、D的原子序数依次增大,其中A、C同主族,B、C、D同周期,A原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍,B是短周期元素中原子半径最大的主族元素,D的原子半径在同周期元素中最小。

(1)A的元素符号 。

(2)A、B、C三种元素形成的简单离子的半径由大到小的顺序是 。

(3)A、B形成的某化合物能与CO2发生氧化还原反应。每消耗1 mol CO2,转移的电子数为 。

(4)B的最高价氧化物对应的水化物与D元素的单质在水溶液中反应的化学方程式是 。

16.下表为长式周期表的一部分,其中的编号代表对应的元素。

请回答下列问题:

(1)③原子的核外电子轨道表示式是 。

(2)写出元素⑩的一价离子的核外电子排布式: ,该元素属于 区元素。

(3)在标号的主族元素中,电负性最大的是 (填元素符号)。

(4)元素④⑥⑦的气态氢化物热稳定性由强到弱的顺序为: (填化学式)。

(5)已知周期表中存在对角相似规则,如②与⑤在周期表中处于对角线位置则化学性质相似,②的氧化物、氢氧化物也有两性,写出②的氢氧化物与⑨的氢氧化物反应的化学方程式 。

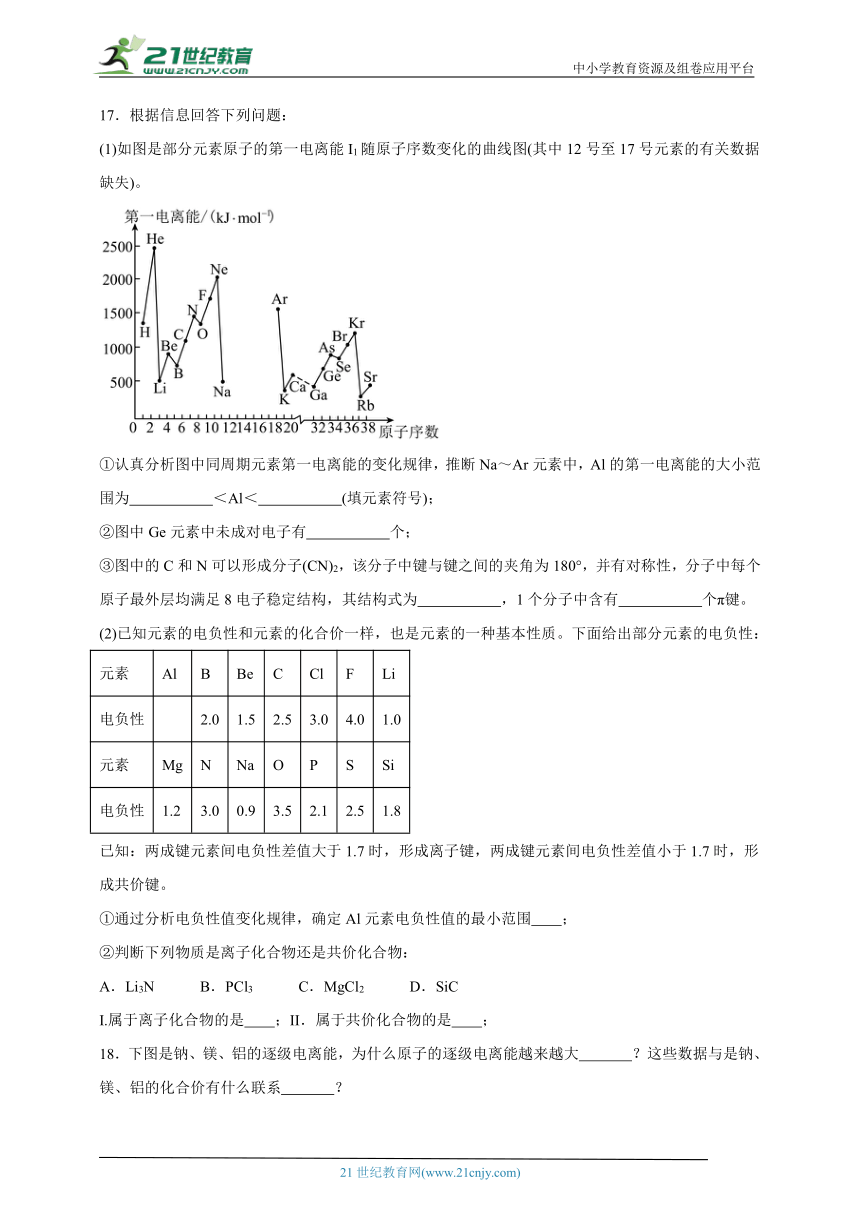

17.根据信息回答下列问题:

(1)如图是部分元素原子的第一电离能I1随原子序数变化的曲线图(其中12号至17号元素的有关数据缺失)。

①认真分析图中同周期元素第一电离能的变化规律,推断Na~Ar元素中,Al的第一电离能的大小范围为 <Al< (填元素符号);

②图中Ge元素中未成对电子有 个;

③图中的C和N可以形成分子(CN)2,该分子中键与键之间的夹角为180°,并有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,其结构式为 ,1个分子中含有 个π键。

(2)已知元素的电负性和元素的化合价一样,也是元素的一种基本性质。下面给出部分元素的电负性:

元素 Al B Be C Cl F Li

电负性 2.0 1.5 2.5 3.0 4.0 1.0

元素 Mg N Na O P S Si

电负性 1.2 3.0 0.9 3.5 2.1 2.5 1.8

已知:两成键元素间电负性差值大于1.7时,形成离子键,两成键元素间电负性差值小于1.7时,形成共价键。

①通过分析电负性值变化规律,确定Al元素电负性值的最小范围 ;

②判断下列物质是离子化合物还是共价化合物:

A.Li3N B.PCl3 C.MgCl2 D.SiC

I.属于离子化合物的是 ;II.属于共价化合物的是 ;

18.下图是钠、镁、铝的逐级电离能,为什么原子的逐级电离能越来越大 ?这些数据与是钠、镁、铝的化合价有什么联系 ?

元素 Na Mg Al

电离能 (kJ mol-1) 496 738 578

4562 1451 1817

6912 7733 2745

9543 10540 11575

13353 13630 14830

16610 17995 18376

20114 21703 23293

19.下表是元素周期表中第一、第二周期10种元素的某种性质的一组数据(所列数据的单位是相同的)。除带“……”的四种元素除外,其余元素都给出了该种元素的全部该类数据。

(H) 13.6 (He) 24.6 54.4

(Li) 5.4 75.6 122.5 (Be) 9.3 18.2 153.9 217.7 (B) 8.3 25.2 37.9 259.4 340.2 (C) 11.3 24.4 47.9 64.5 392.1 489.9 (N) 14.5 29.6 47.4 72.5 97.9 552.1 …… (O) 13.6 35.1 …… …… …… …… …… …… (F) 17.4 34.9 …… …… …… …… …… …… …… (Ne) 21.6 41.6 …… …… …… …… …… …… …… ……

研究这些数据:

(1)每组数据可能是该元素的 。

A.原子得到电子所放出的能量 B.原子半径的大小

C.原子逐个失去电子所吸收的能量 D.原子及形成不同分子的半径的大小

(2)分析同周期自左往右各元素原子的第一个数据

①总体变化趋势是 (填“增大”或“减小”),②与前后元素相比,由于该元素的数值增大得较多而变为反常的元素是在 族,分析它们的原子核外电子排布后,指出造成上述反常情况的可能原因是 。

A.它们的原子半径突然变小些 B.它们的核外电子排布处于饱和状态

C.它们的原子半径突然变大些 D.它们的核外电子排布处于半充满或全充满状态

根据以上规律,请推测镁和铝的第一个数据的大小Mg(1) Al(1)。

(3)同一元素原子的一组数据是约以倍比关系增大,请你说出可能的一个原因是 ,每个元素的一组数据中个别地方增大的比例特别大,形成突跃(大幅度增大),请找出这些数据,并根据这些数据出现的规律,你认为氧元素出现该情况的数据应该是氧元素8个数据的第 个。

上述规律可以证明原子结构中 的结论。

20.请用所学知识填空。

(1)请写出钾元素在周期表的位置 ,并写出钾原子基态原子的电子排布式 。

(2)氯元素的电负性 (填“小于”“等于”或“大于”)硫元素的电负性。

(3)Na、O、S三种元素所形成的简单离子,其离子半径由大到小的顺序为 (用离子符号表示)。

三、实验探究题

21.可用于面粉的漂白和杀菌。已知:为黄色油状液体,熔点为-40℃,沸点为70℃,95℃以上易爆炸。

Ⅰ.实验室可用和溶液反应制取,所用装置如图:

完成下列填空:

(1)三卤化氮()的分子空间构型与相似,热稳定性比强的有 。

(2)仪器D的作用是 。

(3)向蒸馏烧瓶内的溶液中通入过量,B中反应的化学方程式为 ,待反应至油状液体不再增加,关闭装置A、B间的止水夹,控制水浴加热的温度范围为 ,将产品蒸出。

Ⅱ.待反应结束,为测定溶液中残留的的物质的量浓度,进行如下操作:

ⅰ.取蒸馏烧瓶中的反应液25.00mL,加入过量饱和溶液充分反应后,再加入过量30%的NaOH溶液,微热;

ⅱ.用15.00mL 的稀硫酸吸收产生的,得到溶液A;

ⅲ.用的NaOH标准液滴定溶液A至滴定终点,消耗VmL NaOH标准液。

(4)滴定至终点时溶液中溶质仅有和,用含V的代数式表示残留液中的物质的量浓度为 。

(5)为减小误差,滴定时最适宜的指示剂为_______(选填序号)。

A.酚酞 B.甲基橙 C.石蕊 D.淀粉溶液

22.在复习元素周期律过程中,某研究性学习小组的几位同学拟通过具体的实验来探讨某些金属元素的性质差异,下面是他们设计的探究性实验方案,请填写下列空白:

(1)实验目的:比较钠、镁、铝金属性强弱。

(2)实验用品:试管、 、酒精灯、试管夹、砂纸、滤纸、钠、镁条、铝片、酚酞、蒸馏水、6mol·L-1的盐酸。

(3)实验过程与现象记录

实验过程 预期现象 实际观察到的现象

a.取已切去表皮的一小块金属钠,放入盛有水的某容器中 立即剧烈反应 开始时钠块浮在水面上不反应,稍后才开始与水剧烈反应

b.向盛有适量水(内含2滴酚酞)的试管中加入一小段镁条 有气泡产生,溶液变成红色 没有相应现象,加热后仍无明显变化

c.向两支盛有3 mL 6 mol·L-1盐酸的试管中,分别加入大小相同的镁片和铝片 铝、镁与盐酸反应产生气泡剧烈程度不同 镁与盐酸反应产生气泡速率较快

I.甲同学的方案如下:

①你认为a、b两步实验中出现异常现象的可能原因是:

a.

b.

②上面的实验表明:钠、镁、铝三种元素的金属性由强到弱的顺序为

II.乙同学方案:他认为只需要一种试剂就可以确定钠、镁、铝的金属性强弱,预计他的主要实验操作是 ,写出镁与这种试剂反应的化学方程式: 。

23.三氯甲硅烷是制取高纯硅的重要原料,常温下为无色液体,沸点为,熔点为,易水解。实验室根据反应,利用如下装置制备粗品(加热及夹持装置略)。回答下列问题:

(1)制备时进行操作:(ⅰ)……;(ⅱ)将盛有砫粉的瓷舟置于管式炉中;(ⅲ)通入,一段时间后接通冷凝装置,加热开始反应。操作(ⅰ)为 ;判断制备反应结束的实验现象是 。图示装置存在的两处缺陷是 。

(2)已知电负性在浓溶液中发生反应的化学方程式为 。

(3)采用如下方法测定溶有少量的纯度。

样品经水解、干燥等预处理过程得硅酸水合物后,进行如下实验操作:① ,② (填操作名称),③称量等操作,测得所得固体氧化物质量为,从下列仪器中选出①、②中需使用的仪器,依次为 (填标号)。测得样品纯度为 (用含、的代数式表示)。

参考答案:

1.C

【分析】A、B、C、D为同一短周期元素,C与E位于同一主族,A形成4个共价键,A为碳;D形成1个共价键,为氟;E形成6个共价键,E为硫,则C为氧、B为氮;

【详解】A.D、C、E的简单气态氢化物分别为、、,F和O同周期,非金属性F>O,则相应的气态氢化物稳定性为;O和S同主族,非金属性O>S,则相应的气态氢化物稳定性为,故D、C、E的简单气态氢化物的稳定性为,A错误;

B.同一主族随原子序数变大,原子半径变大,第一电离能变小;同一周期随着原子序数变大,第一电离能呈变大趋势;第一电离能:D > C >E,B错误;

C.同周期从左到右,金属性减弱,非金属性变强,元素的电负性变强;同主族由上而下,金属性增强,非金属性逐渐减弱,元素电负性减弱;电负性:D>C>E,C正确;

D.8电子稳定结构即每个原子最外层都有8个电子,A为C,成键数为4,最外层电子数为4,和为8,满足8电子稳定结构;C为O,成键数为2,最外层电子数为6,和为8,满足8电子稳定结构;D为F,成键数为1,最外层电子数为7,和为8,满足8电子稳定结构;B为N,成键数为2,带一个单位负电荷,最外层电子数为5,和为8,满足8电子稳定结构;E为S,成键数为6,最外层电子数为6,和不为8,不满足8电子稳定结构;故该化合物中A、B、C、D元素原子的最外层满足8电子稳定结构,D错误;

故选C。

2.D

【详解】A.同一周期从左往右元素的电负性依次增强,故电负性:大于,A正确;

B.已知Al为13号元素,故Al的核外电子排布为:1s22s22p63s23p1,故位于元素周期表中p区,B正确;

C.已知和具有相同的核外电子排布,且Al的核电荷数比Mg大,故离子半径:小于,C正确;

D.同一周期从左往右元素第一电离能呈增大趋势,IIA与IIIA主族反常,故第一电离能: 大于,D错误;

故答案为:D。

3.C

【详解】X、Y、Z、W为短周期元素,X2-和Y+核外电子排布相同,X、Z位于同一主族,则X为O元素,Z为S元素,Y为Na元素,Y、Z、W位于同一周期,W的最外层电子数是X、Y最外层电子数之和,则W为Cl元素。

A. 具有相同电子结构的离子核电荷数越大半径越小,Z离子多一个电子层半径最大,故离子半径Z>X>Y,选项A正确;

B. Y为金属元素,Z为非金属元素,第一电离能:Y<Z,选项B正确;

C. Na属于元素周期表中的s区元素,、Cl属于元素周期表中的p区元素,选项C不正确;

D. X、Y、Z、W核电荷数分别为8、11、16、17,逐渐增大,选项D正确;

答案选C。

4.C

【详解】A.元素的最高化合价只与其价电子多少有关,与其非金属性强弱无关,故氮元素最高价为+5价,碳元素最高价为+4价,不能说明氮的非金属性强于碳,A不合题意;

B.分子的极性与分子中含有键的极性和分子的空间构型有关,与元素的非金属强弱无关,故NH3分子的极性强于CH4分子,不能说明氮的非金属性强于碳,B不合题意;

C.CH3-NH2中碳氮原子间的共用电子对偏向氮原子,说明氮吸引电子的能力比碳强,则说明氮的非金属性强于碳,C符合题意;

D.酸的氧化性与成酸元素的非金属性强弱无关,故HNO3的氧化性强于H2CO3不能说明氮的非金属性强于碳,D不合题意;

故答案为:C。

5.C

【详解】①氟单质呈浅黄绿色、氯气为黄绿色、溴为红棕色、碘为紫黑色,故单质颜色加深,正确;

②单质从气态经液态到固态,故沸点升高,正确;

③非金属性从氟到碘递减、故单质氧化性递减,错误;

④核电荷数递增、电子层数逐渐增多,离子半径增大,正确;

⑤非金属性从氟到碘递减、气态氢化物稳定性递减,错误;

⑥从氟到碘、随着原子半径的增加,卤化氢电离出氢离子越来越容易,水溶液的酸性增强,正确;

综合以上分析可知,卤族元素性质递变正确的①②④⑥;

答案选C。

6.C

【解析】短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,X的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则X为Na;根据M的结构简式可知,W可以与Y形成2个共价键,W的最外层含有6个电子,其原子序数小于Na,则W为O元素;Y组成的单质是一种良好的半导体材料,是Si;Y的原子序数是Z的最外层电子数的2倍,Z的最外层电子数为7,Z的原子序数大于Na,则Z为Cl元素;W、X、Y、Z分别为:O、Na、Si、Cl,据此分析。

【详解】A.W、X 分别为O、Na,表示氧化钠,氧化钠中钠离子和氧原子之间形成的是离子键,是离子化合物,故A不符合题意;

B.Y、Z分别为Si、Cl,同周期元素从左到右,非金属性逐渐增强,简单气态氢化物的稳定性逐渐增强,Y<Z,故B不符合题意;

C.Y是硅,硅的最高价氧化物的水化物是硅酸,硅酸是一种弱酸,故C符合题意;

D.W、X、Z分别为:O、Na、Cl,氧离子和钠离子的核外电子排布相同,核电荷数越大,半径越小,氧离子的半径大于钠离子,氯离子的电子层数最多,三种离子中氯离子半径最大,则X、W、Z的简单离子半径依次增大,故D不符合题意;

答案选C。

7.B

【详解】A.钾元素的第一电离能小于钠元素的第一电离能,说明钾失电子能力比钠强,所以钾的活泼性强于钠,故A正确;

B.同一周期元素原子半径随着原子序数的增大而减小,第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但第IIA族元素大于第IIIA族元素,第VA族元素大于第VIA族元素,故B错误;

C.最外层电子排布为ns2np6(若只有K层时为1s2)的原子达到稳定结构,再失去电子较难,所以其第一电离能较大,故C正确;

D.对于同一元素来说,原子失去电子个数越多,其失电子能力越弱,所以原子的电离能随着原子失去电子个数的增多而增大,故D正确;

故选:B。

8.C

【详解】A.同周期元素,从左往右元素半径逐渐减小,则半径大小:,故A错误;

B.同主族元素,从上到下元素电负性逐渐减小,则电负性大小:,故B错误;

C.同主族元素,从上到下元素电离能逐渐减小,则电离能大小:,故C正确;

D.非金属性越强,元素最高价氧化物对应的水化物碱性越强,非金属性:Na>Al,碱性强弱:,故D错误;

故选C。

9.C

【详解】A.同主族自上而下第一电离能减小,同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,因此Al的第一电离能大于Na,而Na的第一电离能大于K,因此Al的第一电离能大于K,A错误;

B.同主族元素,从上到下元素的非金属性依次减弱,电负性依次减小,则硫元素的电负性小干氧元素,B错误;

C.K+、S2-原子核外电子排布相同,核电核数S2-<K+,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,则半径S2->K+,C正确;

D.同主族元素,从上到下元素的金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的碱性依次增强,则氢氧化钾的碱性强干氢氧化钠,同周期元素,从左到右元素的金属性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的碱性依次减弱,则氢氧化铝的碱性弱干氢氧化钠,所以氡氧化钾的碱性强于氢氧化铝,D错误;

故选C。

10.B

【详解】①二者反应还有硫酸钡沉淀生成,离子方程式为Cu2++SO+Ba2++2OH-═Cu(OH)2↓+BaSO4↓,故①错误;

②用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板的离子方程式为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故②错误;

③向NaOH溶液中通入过量的CO2的离子方程式为:CO2+OH-=HCO,故③错误;

④将一小块钠用铝箔包裹,扎好小孔后,用镊子夹住按入水下,并用试管收集氢气,发生的反应有:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;2Al+6H2O+2OH-=2[Al(OH)4]-+3H2↑;故④错误;

⑤向AlCl3溶液中滴加氨水至过量制备Al(OH)3离子方程式为Al3++3=Al(OH)3↓+3,⑤错误;

⑥用Cl2除去FeCl3中的FeCl2,离子方程式为Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,⑥正确;

⑦HCl不是Cl的最高价含氧酸,不能用CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑说明元素非金属性Cl>C,可以用高氯酸与碳酸钙反应,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故⑦错误;

⑧ Al(OH)3可溶于氢氧化钠溶液中,说明氢氧化钠的碱性强于Al(OH)3,说明元素金属性Na>Al,离子方程式为:Al(OH)3+OH-= [Al(OH)4]-;故⑧正确。

正确的有⑥⑧。

11.(1)H(2)O>Ge>Zn

(3) O 1s22s22p63s23p3

【解析】(1)

一般来说,同周期从左到右,主族元素的电负性逐渐增大,同主族从上到下,元素的电负性逐渐减小,故C、H、O三种元素的电负性由小到大的顺序为H(2)

锌、锗位于同周期,同周期从左到右元素的电负性逐渐增大(除稀有气体元素外),而氧位于元素周期表右上角,电负性仅次于氟,由此得出氧、锗、锌的电负性:O>Ge>Zn;

(3)

C核外电子总数是最外层电子数的3倍,则C可能是Li或P,但是A、B、C、D原子序数依次增大,所以C应为P;D元素的最外层只有一个未成对电子且C、D同周期,所以D为Cl;A2-和B+的电子层结构相同,则A为O,B为Na;

电负性最大的为O;C为P,P为15号元素,核外电子排布式为1s22s22p63s23p3。

12.(1) C 3d64s2 Cl

(2) 4s24p4 As>Se>Ge

(3) 3d104s1 AB

【解析】(1)

Ni是元素周期表中第28号元素,价层电子排布式为3d84s2,基态Ni原子未成对电子数为2,第二周期基态原子未成对电子数与Ni相同的元素是C和O,其C的电负性较小;26号元素价层电子排布式为3d64s2;L原子核外电子占有9个轨道,而且有一个未成对电子,故其电子排布式为1s22s22p63s23p5,故L是Cl元素。

(2)

硒(Se)是一种有抗癌、抗氧化作用的元素,可以形成多种化合物。

①硒(Se)为34号元素,其基态硒原子的价层电子排布式为4s24p4。

②同周期从左至右第一电离能呈增大趋势,但是As的4p能级处于半充满的稳定状态,比Se和Ge的第一电离能大,故锗、砷、硒三种元素的第一电离能大小排序为As>Se>Ge。

(3)

①Cu为29号元素,其元素基态原子的价层电子排布式为3d104s1。

②下列说法正确的是AB。

A.同周期从左至右第一电离能呈增大趋势,故第一电离能:As>Ga,故A正确;

B.同周期从左至右电负性逐渐增大,电负性:As>Ga,故B正确;

C. 同周期元素从左至右原子半径逐渐减小,故原子半径:As<Ga,故C错误;故选AB。

13. a 同一周期第一电离能的总体趋势是增大的,但由于N的能级为半充满状态,因此N的第一电离能较C、O两种元素大 b

【详解】C、N、O、F四种元素位于同一周期,同周期元素第一电离能的总体趋势是增大的,但由于N的能级为半充满状态,(第ⅡA族元素的s能级处于全充满状态;第ⅤA族的p能极处于半充满状态,故同周期第ⅡA族和第ⅤA族元素的第一电离能均北相邻主族的大。)因此N的第一电离能较C、O两种元素大,故C、N、O、F的第一电离能从小到大的顺序为,满足这一规律的图像为图a;

气态基态价阳离子失去1个电子生成气态基态价阳离子所需要的能量为该原子的第三电离能,同周期原子的第三电离能的总体趋势也是增大的,但由于C原子在失去2个电子之后的能级为全充满状态,因此其再失去1个电子需要的能量稍高,N、O、F在失去2个电子后,2p轨道上电子分别为1个、2个、3个,再失去一个电子所需能量随着核电荷数增加而变大,则满足这一规律的图像为图b;

故答案为:a;同一周期第一电离能的总体趋势是增大的,但由于N的2p能级为半充满状态,因此N的第一电离能较C、O两种元素大;b。

14. 能层数 核电荷数

【解析】略

15. O r(S2-) > r(O2-) > r(Na+) 1 NA 2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO+H2O

【详解】(1).短周期元素中,A原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍,则A的核外电子排布为2、6,即A为O元素;同时可得C为S元素,B的原子半径最大,位于短周期的左下角,为Na元素,D的原子半径最小,位于同周期的最右侧,为Cl元素(主族元素);

(2).A,B,C的简单离子分别为: O2-,Na+,S2-,S2-离子的核外电子为3层,其离子半径最大,O2-,Na+,同为2层核外电子,但Na元素质子数大,对核外电子吸引力较强,离子半径小,故3种简单离子的半径排序为:r(S2-) > r(O2-) > r(Na+) ;

(3). 反应方程式为:2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3+ O2,Na2O2中O2从-2价转变为0价,转移电子2e-,每消耗1molCO2,生成O20.5mol,转移电子1NA;

(4).氯气与水反应方程式为:Cl2+H2O=HCl+HClO,生成物与NaOH反应方程式为:

2NaOH + HCl+HClO = NaCl + NaClO+2H2O,两个方程式合成得:2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO+H2O。

点睛:在过氧化钠中,两个O元素形成共价键组成O22-,与CO2反应的过程中,CO2的化合价没有变化,仅为O22-转变为O2,转移电子2e-;Cl2在水溶液中与NaOH反应,本质上为酸碱中和反应,Cl2先与水反应生成HCl+HClO。

16.(1)

(2) 1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10 ds

(3)O

(4)H2O>H2S>PH3

(5)Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O

【分析】由题干提供的部分元素周期表可知,①为H,②为Be,③为N,④为O,⑤为Al,⑥为P,⑦为S,⑧为Ar,⑨为Na,⑩为Cu,据此分析解题。

【详解】(1)由题干信息可知,③为N,则③原子的核外电子轨道表示式是,故答案为:;

(2)由题干信息可知,⑩为Cu,故元素⑩的一价离子的核外电子排布式:1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10,该元素属于ds区元素,故答案为:1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10;ds;

(3)同一周期,从左往右,元素电负性依次增强;同一主族,从上往下,元素电负性依次减弱;故在标号的主族元素中,电负性最大的是O,故答案为:O;

(4)由题干信息可知,④为O、⑥为P、⑦为S;同一周期,从左往右,元素非金属性依次增强;同一主族,从上往下,元素非金属性依次减弱,元素非金属性越强,其气态氢化物稳定性越强,故元素④⑥⑦的气态氢化物热稳定性由强到弱的顺序为:H2O>H2S>PH3,故答案为:H2O>H2S>PH3;

(5)由题干信息可知,②为Be、⑨为Na,②的氧化物、氢氧化物也有两性,故②的氢氧化物[Be(OH)2]与⑨的氢氧化物(NaOH)反应的化学方程式为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O,故答案为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O。

17.(1) Na Mg 2 N≡C-C≡N 4

(2) 1.2~1.8 AC BD

【详解】(1)①由图可知,同一周期元素中,元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大的趋势,但第ⅡA元素第一电离能大于第ⅢA元素,第ⅤA族的第一电离能大于第ⅥA族元素,则铝元素的第一电离能大于钠、小于Mg,大小范围为Na<Al<Mg。

②Ge元素的原子序数为32,位于元素周期表第四周期第IVA族,核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p2或[Ar]3d104s24p2,4s能级上2个电子为成对电子,4p轨道中2个电子分别处于不同的轨道内,有2个未成对电子。

③图中的C和N可以形成分子(CN)2,该分子中键与键之间的夹角为180°,为直线型分子,有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,则其结构式为N≡C-C≡N,单键为σ键,三键为1个σ键、2个π键,因此1个分子中含有4个π键。

(2)①由表格数据可知,同周期元素,从左到右电负性依次增大,同主族元素,从上到下电负性依次减弱,则同周期元素中电负性Mg<Al<Si,同主族元素中电负性Ga<Al<B,Al的电负性值最小范围为1.2~1.8。

②A.Li3N中氮元素和锂元素的电负性差值为2.0,大于1.7,两成键元素间电负性差值大于1.7,形成离子键,可知Li3N为离子化合物;

B.PCl3中氯元素和磷元素的电负性差值为0.9,小于1.7,两成键元素间电负性差值小于1.7,形成共价键,可知PCl3为共价化合物;

C.MgCl2中氯元素和镁元素的电负性差值为1.8,大于1.7,两成键元素间电负性差值大于1.7,形成离子键,可知MgCl2为离子化合物;

D.SiC中碳元素和硅元素的电负性差值为0.7,小于1.7,两成键元素间电负性差值小于1.7,形成共价键,可知SiC为共价化合物;

综上分析,属于离子化合物的是AC,属于共价化合物的是BD。

18. 同一元素的逐级电离能是逐渐增大的,即I1<I2<I3,这是由于原子失去一个电子变成+1价阳离子,半径变小,核电荷数未变而电子数变少,核对外层电子的吸引作用增强,使第二个电子比第一电子难失去,失去第二个电子比失去第一个电子需要更多的能量 逐级电离能的突变可以判断元素的化合价

【详解】同一元素的逐级电离能是逐渐增大的,即I1<I2<I3,这是由于原子失去一个电子变成+1价阳离子,半径变小,核电荷数未变而电子数变少,核对外层电子的吸引作用增强,使第二个电子比第一电子难失去,失去第二个电子比失去第一个电子需要更多的能量,所以原子的逐级电离能越来越大。由表格数据可知,逐级电离能的突变可以判断元素的化合价。

19. C 增大 ⅡA、ⅤA D > 原子失去一个电子后,变为阳离子,再失电子更难,吸收的能量成倍增加 七 原子核外电子是分层排布的

【分析】(1)A.同一元素获得电子越多,放出的能量越少;

B.同一元素原子半径不变;

C.同一元素失去电子越多吸收的能量越高;

D.同一元素原子或分子半径不变;

(2)①由表中数据可知,同周期自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势;

②由表中数据可知,与前后元素相比,由于该元素的数值增大较多而变得反常的元素位于元素周期表的ⅡA和ⅤA族;核外电子排布处于半充满或全充满状态比较稳定;自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势,但处于ⅡA和ⅤA族元素高于同周期相邻其它元素;

(3)由表中数据可知,“突跃”数据与失去不同能层的电子所需的能量一致,数据表示为电离能;失去不同能层的电子时电离能发生跃迁。

【详解】:(1)A.同一元素随获得电子增多,放出的能量越少,故A错误;

B.同一元素原子半径不变,故B错误;

C.同一元素随失去电子增多,吸收的能量越高,故C正确;

D.同一元素原子或分子半径不变,故D错误;

故答案为:C.

(2)①由表中数据可知,同周期自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势,故答案为:增大;

②由表中数据可知,与前后元素相比,由于该元素的数值增大较多而变得反常的元素位于元素周期表的ⅡA和ⅤA族;核外电子排布处于半充满或全充满状态比较稳定,不容易失去电子,故选D;自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势,但处于ⅡA和ⅤA族元素高于同周期相邻其它元素,Mg元素处于ⅡA,Al元素处于ⅤA族,故Mg(1)>Al(1),故答案为:ⅡA、ⅤA;D;>;

(3)由表中数据可知,“突跃”数据与失去不同能层的电子所需的能量一致,数据表示为电离能,原子失去一个电子后,变为阳离子,再失电子更难,吸收的能量成倍增加;失去不同能层的电子时电离能发生跃迁,故氧元素8个数据中出现“突跃”的数据应该是第7个;上述规律可以证明原子结构中原子核外电子是分层排布的的结论。

20.(1) 第四周期第IA族 1s22s22p63s23p64s1或[Ar]4s1

(2)大于

(3)S2->O2->Na+

【详解】(1)钾原子核外的K、L、M、N层依次排有2、8、8、1个电子,钾元素在周期表中的位置为第四周期第IA族;钾原子基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p64s1或[Ar]4s1;答案为:第四周期第IA族;1s22s22p63s23p64s1或[Ar]4s1。

(2)氯、硫都处于第三周期,同周期从左到右元素的电负性逐渐增大,则氯元素的电负性大于硫元素的电负性;答案为:大于。

(3)Na、O、S三种元素形成的简单离子依次为Na+、O2-、S2-,根据“层多径大、序大径小”,离子半径由大到小的顺序为:S2->O2->Na+;答案为:S2->O2->Na+。

21.(1)

(2)防止空气中水分进入使水解;吸收尾气(Cl2和HCl),防止污染空气

(3) 70℃(4)

(5)B

【分析】由实验装置图可知,装置A中为高锰酸钾固体与浓盐酸反应制备氯气,装置B中氯气与氯化铵溶液在水浴加热条件下反应制备三氯化氮,装置C用于冷凝收集三氯化氮,装置D中盛有的碱石灰用于吸收未反应的氯气,防止污染空气,同时防止水蒸气进入锥形瓶中。

【详解】(1)元素的非金属性越强,三卤化氮中氮卤键的键长越小、键能越大,分子的热稳定性越强,则的热稳定性强于三氯化氮;

(2)装置D中盛有的碱石灰用于吸收未反应的氯气,防止污染空气,同时防止水蒸气进入锥形瓶中,故答案:防止空气中水分进入使水解;吸收尾气(Cl2和HCl),防止污染空气;

(3)由分析可知,装置B中氯气与氯化铵溶液在水浴加热条件下反应制备三氯化氮,反应的化学方程式为;由题给信息可知,实验时,为保证三氯化氮顺利蒸出,同时防止三氯化氮发生爆炸,水浴加热的温度应控制在70℃~95℃之间,故答案为:;70℃~95℃;

(4)由题意可知,滴定过程中消耗VmL0.100mol/L氢氧化钠溶液,则用于吸收氨气的稀硫酸的物质的量为,由方程式和氮原子个数守恒可知,溶液中残留的三氯化氮的物质的量浓度为;

(5)滴定终点溶质为铵盐和钠盐,铵根离子会水解,使溶液呈弱酸性,故滴定时最适宜的指示剂为甲基橙,故答案:B。

22. 烧杯或水槽 钠表面的煤油没有用滤纸吸干净 镁表面的氧化膜没有被除去 钠>镁>铝 用滤纸将一小块钠表面的煤油吸干后放入盛有水的烧杯中,将除了氧化膜的镁条、铝片分别放入盛有适量水的试管中并加热 Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑

【分析】比较金属性可以利用金属与水或酸置换出氢气的难易以及最高价氧化物对应水化物的碱性。该实验设计的是三种金属与水、与酸反应的难易,因为具体到实验操作,需要考虑很多因素,比如钠的取用、镁条的使用等。本题主要涉及试管实验,但是钠与水的反应比较剧烈,不适合在试管中完成,在烧杯中或水槽中比较安全。如果用一种试剂比较三者金属性强弱,考虑水这种试剂,钠与水很剧烈,镁与水反应比较缓慢,铝和水几乎不反应。

【详解】(2)由钠与水反应实验知缺少烧杯(或水槽);故答案为:烧杯或水槽;

(3)I. ① a理论上钠是金属性强的活泼金属加到水中应立刻剧烈反映,现在出现开始时钠块浮在水面上不反应的这种现象,只能说明钠的表面有不与水反应煤油阻止钠与水的接触;b镁在加热的条件下是能和水反应的现在没有相应现象应该镁表面的氧化膜阻止接触;故答案为:钠表面的煤油没有用滤纸吸干净;镁表面的氧化膜没有被除去;

②金属性越强,由反应的剧烈程度两两比较得出金属性:钠﹥镁﹥铝;故答案为:钠>镁>铝;

II.钠和冷水反应、镁和热水反应、铝和热水也不反应,所以可以用水和这三种金属反应现象判断金属活动性强弱,其实验方法是用滤纸将一小块金属钠表面的煤油吸干后放入盛有水的烧杯中,将除掉了氧化膜的镁条、铝片分别放入盛有适量水的试管中并加热。镁与水反应的化学方程式:Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑。故答案为:用滤纸将一小块钠表面的煤油吸干后放入盛有水的烧杯中,将除了氧化膜的镁条、铝片分别放入盛有适量水的试管中并加热;Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑。

23.(1) 检查装置气密性 当管式炉中没有固体剩余时 C、D之间没有干燥装置,没有处理氢气的装置

(2)SiHCl3+5NaOH =Na2SiO3+3NaCl+H2↑+2H2O

(3) 高温灼烧 冷却 AC

【分析】氯化氢气体通入浓硫酸干燥后,在管式炉中和硅在高温下反应,生成三氯甲硅烷和氢气,由于三氯甲硅烷沸点为31.8℃,熔点为,在球形冷凝管中可冷却成液态,在装置C中收集起来,氢气则通过D装置排出同时D可处理多余吸收的氯化氢气体,据此解答。

【详解】(1)制备SiHCl3时,由于氯化氢、SiHCl3和氢气都是气体,所以组装好装置后,要先检查装置气密性,然后将盛有硅粉的瓷舟置于管式炉中,通入氯化氢气体,排出装置中的空气,一段时候后,接通冷凝装置,加热开始反应,当管式炉中没有固体剩余时,即硅粉完全反应,SiHCl3易水解,所以需要在C、D之间加一个干燥装置,防止D中的水蒸气进入装置C中,另外氢氧化钠溶液不能吸收氢气,需要在D后面加处理氢气的装置,故答案为:检查装置气密性;当管式炉中没有固体剩余时;C、D之间没有干燥装置,没有处理氢气的装置;

(2)已知电负性Cl>H>Si,则SiHCl3中氯元素的化合价为-1,H元素的化合价为-1,硅元素化合价为+4,所以氢氧化钠溶液和SiHCl3反应时,要发生氧化还原反应,得到氯化钠、硅酸钠和氢气,化学方程式为:SiHCl3+5NaOH =Na2SiO3+3NaCl+H2↑+2H2O,故答案为:SiHCl3+5NaOH =Na2SiO3+3NaCl+H2↑+2H2O;

(3)m1g样品经水解,干燥等预处理过程得到硅酸水合物后,高温灼烧,在干燥器中冷却后,称量,所用仪器包括坩埚和干燥器,所得固体氧化物为二氧化硅,质量为m2g,则二氧化硅的物质的量为n(SiO2)=,样品纯度为=,故答案为:高温灼烧;冷却;AC;。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.3元素性质及其变化规律

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.最近,科学家发现对LiTFSI(一种亲水有机盐)进行掺杂和改进,能显著提高锂离子电池传输电荷的能力。LiTFSI的结构如图所示,其中A、B、C、D为同一短周期元素,C与E位于同一主族。下列叙述正确的是

A.简单气态氢化物的稳定性: C>E> D

B.第一电离能:E >D>C

C.电负性:D>C>E

D.该化合物中只有A、C、D元素原子的最外层满足8电子稳定结构

2.下列关于的叙述不正确的是

A.电负性:大于 B.位于元素周期表中p区

C.离子半径:小于 D.第一电离能:大于

3.X、Y、Z、W为短周期元素,X2-和Y+核外电子排布相同,X、Z位于同一主族,Y、Z、W位于同一周期,W的最外层电子数是X、Y最外层电子数之和。下列说法不正确的是

A.离子半径Z>X>Y

B.第一电离能:Y<Z

C.Y、W均属于元素周期表中的p区元素

D.X、Y、Z、W核电荷数逐渐增大

4.下列事实能说明氮元素非金属性强于碳元素的是

A.氮元素最高价为+5价,碳元素最高价为+4价

B.NH3分子的极性强于CH4分子

C.CH3-NH2中碳氮原子间的共用电子对偏向氮原子

D.HNO3的氧化性强于H2CO3

5.随着核电荷数的增多,卤族元素性质递变正确的是( )

①单质颜色加深

②单质沸点升高

③单质氧化性增强

④离子半径增大

⑤气态氢化物稳定性增强

⑥卤化氢水溶液的酸性增强

A.①②③ B.④⑤⑥ C.①②④⑥ D.①②③④⑤⑥

6.短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,X的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,Y组成的单质是一种良好的半导体材料,Y的原子序数是Z的最外层电子数的2倍,由W、X、Y三种元素形成的化合物M的结构如图所示.下列叙述正确的是

A.是共价化合物

B.简单气态氢化物的稳定性:Y>Z

C.Y的最高价氧化物的水化物是一种弱酸

D.W、X、Z的简单离子半径依次增大

7.下列关于元素第一电离能的说法不正确的是

A.钾元素的第一电离能小于钠元素的第一电离能,故钾的活泼性强于钠

B.因同周期元素的原子半径从左到右逐渐减小,故第一电离能必依次增大

C.最外层电子排布为ns2np6(当只有K层时为1s2)的原子,第一电离能较大

D.对于同一元素而言,原子的电离能I1<I2<I3……

8.溶液和溶液反应生成大量的。下列说法正确的是

A.半径大小: B.电负性大小:

C.电离能大小: D.碱性强弱:

9.明矾是一种常用的净水剂。下列说法正确的是

A.电离能大小: B.电负性大小:S>O

C.半径大小:r(K+)

①向硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓

②用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+

③向NaOH溶液中通入过量的CO2:CO2+2OH-=CO+H2O

④将一小块钠用铝箔包裹,扎好小孔后,用镊子夹住按入水下,并用试管收集氢气,只发生了:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑

⑤向AlCl3溶液中滴加氨水至过量制备Al(OH)3:Al3++3OH-=Al(OH)3↓

⑥除去FeCl3中的FeCl2:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+

⑦证明元素非金属性Cl>C:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

⑧证明元素金属性Na>Al:Al(OH)3+OH-= [Al(OH)4]-

A.1 B.2 C.3 D.4

二、填空题

11.回答下列问题:

(1)C、H、O三种元素的电负性由小到大的顺序为 。

(2)光催化还原CO2制备CH4反应中,带状纳米Zn2GeO4是该反应的良好催化剂。Zn、Ge、O电负性由大至小的顺序是 。

(3)A、B、C、D为原子序数依次增大的四种元素,A2-和B+具有相同的电子构型;C、D为同周期元素,C核外电子总数是最外层电子数的3倍;D元素最外层有一个未成对电子。四种元素中电负性最大的是 (填元素符号),其中C原子的核外电子排布式为 。

12.回答下列问题:

(1)Ni是元素周期表中第28号元素,第二周期基态原子未成对电子数与Ni相同且电负性小的元素是 ;26号元素价层电子排布式为 ;L原子核外电子占有9个轨道,而且有一个未成对电子,L是 元素。

(2)硒(Se)是一种有抗癌、抗氧化作用的元素,可以形成多种化合物。

①基态硒原子的价层电子排布式为 。

②锗、砷、硒三种元素的第一电离能大小排序为 。

(3)①Cu元素基态原子的价层电子排布式为 。

②下列说法正确的是 (填字母)。

A.第一电离能:As>Ga

B.电负性:As>Ga

C.原子半径:As>Ga

13.图a、b、c分别表示C、N、O和F的逐级电离能I变化趋势(纵坐标的标度不同)。第一电离能的变化图是 (填标号),判断的根据是 ;第三电离能的变化图是 (填标号)。

a. b. c.

14.影响原子半径大小的因素: 、 。

15.短周期主族元素A、B、C、D的原子序数依次增大,其中A、C同主族,B、C、D同周期,A原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍,B是短周期元素中原子半径最大的主族元素,D的原子半径在同周期元素中最小。

(1)A的元素符号 。

(2)A、B、C三种元素形成的简单离子的半径由大到小的顺序是 。

(3)A、B形成的某化合物能与CO2发生氧化还原反应。每消耗1 mol CO2,转移的电子数为 。

(4)B的最高价氧化物对应的水化物与D元素的单质在水溶液中反应的化学方程式是 。

16.下表为长式周期表的一部分,其中的编号代表对应的元素。

请回答下列问题:

(1)③原子的核外电子轨道表示式是 。

(2)写出元素⑩的一价离子的核外电子排布式: ,该元素属于 区元素。

(3)在标号的主族元素中,电负性最大的是 (填元素符号)。

(4)元素④⑥⑦的气态氢化物热稳定性由强到弱的顺序为: (填化学式)。

(5)已知周期表中存在对角相似规则,如②与⑤在周期表中处于对角线位置则化学性质相似,②的氧化物、氢氧化物也有两性,写出②的氢氧化物与⑨的氢氧化物反应的化学方程式 。

17.根据信息回答下列问题:

(1)如图是部分元素原子的第一电离能I1随原子序数变化的曲线图(其中12号至17号元素的有关数据缺失)。

①认真分析图中同周期元素第一电离能的变化规律,推断Na~Ar元素中,Al的第一电离能的大小范围为 <Al< (填元素符号);

②图中Ge元素中未成对电子有 个;

③图中的C和N可以形成分子(CN)2,该分子中键与键之间的夹角为180°,并有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,其结构式为 ,1个分子中含有 个π键。

(2)已知元素的电负性和元素的化合价一样,也是元素的一种基本性质。下面给出部分元素的电负性:

元素 Al B Be C Cl F Li

电负性 2.0 1.5 2.5 3.0 4.0 1.0

元素 Mg N Na O P S Si

电负性 1.2 3.0 0.9 3.5 2.1 2.5 1.8

已知:两成键元素间电负性差值大于1.7时,形成离子键,两成键元素间电负性差值小于1.7时,形成共价键。

①通过分析电负性值变化规律,确定Al元素电负性值的最小范围 ;

②判断下列物质是离子化合物还是共价化合物:

A.Li3N B.PCl3 C.MgCl2 D.SiC

I.属于离子化合物的是 ;II.属于共价化合物的是 ;

18.下图是钠、镁、铝的逐级电离能,为什么原子的逐级电离能越来越大 ?这些数据与是钠、镁、铝的化合价有什么联系 ?

元素 Na Mg Al

电离能 (kJ mol-1) 496 738 578

4562 1451 1817

6912 7733 2745

9543 10540 11575

13353 13630 14830

16610 17995 18376

20114 21703 23293

19.下表是元素周期表中第一、第二周期10种元素的某种性质的一组数据(所列数据的单位是相同的)。除带“……”的四种元素除外,其余元素都给出了该种元素的全部该类数据。

(H) 13.6 (He) 24.6 54.4

(Li) 5.4 75.6 122.5 (Be) 9.3 18.2 153.9 217.7 (B) 8.3 25.2 37.9 259.4 340.2 (C) 11.3 24.4 47.9 64.5 392.1 489.9 (N) 14.5 29.6 47.4 72.5 97.9 552.1 …… (O) 13.6 35.1 …… …… …… …… …… …… (F) 17.4 34.9 …… …… …… …… …… …… …… (Ne) 21.6 41.6 …… …… …… …… …… …… …… ……

研究这些数据:

(1)每组数据可能是该元素的 。

A.原子得到电子所放出的能量 B.原子半径的大小

C.原子逐个失去电子所吸收的能量 D.原子及形成不同分子的半径的大小

(2)分析同周期自左往右各元素原子的第一个数据

①总体变化趋势是 (填“增大”或“减小”),②与前后元素相比,由于该元素的数值增大得较多而变为反常的元素是在 族,分析它们的原子核外电子排布后,指出造成上述反常情况的可能原因是 。

A.它们的原子半径突然变小些 B.它们的核外电子排布处于饱和状态

C.它们的原子半径突然变大些 D.它们的核外电子排布处于半充满或全充满状态

根据以上规律,请推测镁和铝的第一个数据的大小Mg(1) Al(1)。

(3)同一元素原子的一组数据是约以倍比关系增大,请你说出可能的一个原因是 ,每个元素的一组数据中个别地方增大的比例特别大,形成突跃(大幅度增大),请找出这些数据,并根据这些数据出现的规律,你认为氧元素出现该情况的数据应该是氧元素8个数据的第 个。

上述规律可以证明原子结构中 的结论。

20.请用所学知识填空。

(1)请写出钾元素在周期表的位置 ,并写出钾原子基态原子的电子排布式 。

(2)氯元素的电负性 (填“小于”“等于”或“大于”)硫元素的电负性。

(3)Na、O、S三种元素所形成的简单离子,其离子半径由大到小的顺序为 (用离子符号表示)。

三、实验探究题

21.可用于面粉的漂白和杀菌。已知:为黄色油状液体,熔点为-40℃,沸点为70℃,95℃以上易爆炸。

Ⅰ.实验室可用和溶液反应制取,所用装置如图:

完成下列填空:

(1)三卤化氮()的分子空间构型与相似,热稳定性比强的有 。

(2)仪器D的作用是 。

(3)向蒸馏烧瓶内的溶液中通入过量,B中反应的化学方程式为 ,待反应至油状液体不再增加,关闭装置A、B间的止水夹,控制水浴加热的温度范围为 ,将产品蒸出。

Ⅱ.待反应结束,为测定溶液中残留的的物质的量浓度,进行如下操作:

ⅰ.取蒸馏烧瓶中的反应液25.00mL,加入过量饱和溶液充分反应后,再加入过量30%的NaOH溶液,微热;

ⅱ.用15.00mL 的稀硫酸吸收产生的,得到溶液A;

ⅲ.用的NaOH标准液滴定溶液A至滴定终点,消耗VmL NaOH标准液。

(4)滴定至终点时溶液中溶质仅有和,用含V的代数式表示残留液中的物质的量浓度为 。

(5)为减小误差,滴定时最适宜的指示剂为_______(选填序号)。

A.酚酞 B.甲基橙 C.石蕊 D.淀粉溶液

22.在复习元素周期律过程中,某研究性学习小组的几位同学拟通过具体的实验来探讨某些金属元素的性质差异,下面是他们设计的探究性实验方案,请填写下列空白:

(1)实验目的:比较钠、镁、铝金属性强弱。

(2)实验用品:试管、 、酒精灯、试管夹、砂纸、滤纸、钠、镁条、铝片、酚酞、蒸馏水、6mol·L-1的盐酸。

(3)实验过程与现象记录

实验过程 预期现象 实际观察到的现象

a.取已切去表皮的一小块金属钠,放入盛有水的某容器中 立即剧烈反应 开始时钠块浮在水面上不反应,稍后才开始与水剧烈反应

b.向盛有适量水(内含2滴酚酞)的试管中加入一小段镁条 有气泡产生,溶液变成红色 没有相应现象,加热后仍无明显变化

c.向两支盛有3 mL 6 mol·L-1盐酸的试管中,分别加入大小相同的镁片和铝片 铝、镁与盐酸反应产生气泡剧烈程度不同 镁与盐酸反应产生气泡速率较快

I.甲同学的方案如下:

①你认为a、b两步实验中出现异常现象的可能原因是:

a.

b.

②上面的实验表明:钠、镁、铝三种元素的金属性由强到弱的顺序为

II.乙同学方案:他认为只需要一种试剂就可以确定钠、镁、铝的金属性强弱,预计他的主要实验操作是 ,写出镁与这种试剂反应的化学方程式: 。

23.三氯甲硅烷是制取高纯硅的重要原料,常温下为无色液体,沸点为,熔点为,易水解。实验室根据反应,利用如下装置制备粗品(加热及夹持装置略)。回答下列问题:

(1)制备时进行操作:(ⅰ)……;(ⅱ)将盛有砫粉的瓷舟置于管式炉中;(ⅲ)通入,一段时间后接通冷凝装置,加热开始反应。操作(ⅰ)为 ;判断制备反应结束的实验现象是 。图示装置存在的两处缺陷是 。

(2)已知电负性在浓溶液中发生反应的化学方程式为 。

(3)采用如下方法测定溶有少量的纯度。

样品经水解、干燥等预处理过程得硅酸水合物后,进行如下实验操作:① ,② (填操作名称),③称量等操作,测得所得固体氧化物质量为,从下列仪器中选出①、②中需使用的仪器,依次为 (填标号)。测得样品纯度为 (用含、的代数式表示)。

参考答案:

1.C

【分析】A、B、C、D为同一短周期元素,C与E位于同一主族,A形成4个共价键,A为碳;D形成1个共价键,为氟;E形成6个共价键,E为硫,则C为氧、B为氮;

【详解】A.D、C、E的简单气态氢化物分别为、、,F和O同周期,非金属性F>O,则相应的气态氢化物稳定性为;O和S同主族,非金属性O>S,则相应的气态氢化物稳定性为,故D、C、E的简单气态氢化物的稳定性为,A错误;

B.同一主族随原子序数变大,原子半径变大,第一电离能变小;同一周期随着原子序数变大,第一电离能呈变大趋势;第一电离能:D > C >E,B错误;

C.同周期从左到右,金属性减弱,非金属性变强,元素的电负性变强;同主族由上而下,金属性增强,非金属性逐渐减弱,元素电负性减弱;电负性:D>C>E,C正确;

D.8电子稳定结构即每个原子最外层都有8个电子,A为C,成键数为4,最外层电子数为4,和为8,满足8电子稳定结构;C为O,成键数为2,最外层电子数为6,和为8,满足8电子稳定结构;D为F,成键数为1,最外层电子数为7,和为8,满足8电子稳定结构;B为N,成键数为2,带一个单位负电荷,最外层电子数为5,和为8,满足8电子稳定结构;E为S,成键数为6,最外层电子数为6,和不为8,不满足8电子稳定结构;故该化合物中A、B、C、D元素原子的最外层满足8电子稳定结构,D错误;

故选C。

2.D

【详解】A.同一周期从左往右元素的电负性依次增强,故电负性:大于,A正确;

B.已知Al为13号元素,故Al的核外电子排布为:1s22s22p63s23p1,故位于元素周期表中p区,B正确;

C.已知和具有相同的核外电子排布,且Al的核电荷数比Mg大,故离子半径:小于,C正确;

D.同一周期从左往右元素第一电离能呈增大趋势,IIA与IIIA主族反常,故第一电离能: 大于,D错误;

故答案为:D。

3.C

【详解】X、Y、Z、W为短周期元素,X2-和Y+核外电子排布相同,X、Z位于同一主族,则X为O元素,Z为S元素,Y为Na元素,Y、Z、W位于同一周期,W的最外层电子数是X、Y最外层电子数之和,则W为Cl元素。

A. 具有相同电子结构的离子核电荷数越大半径越小,Z离子多一个电子层半径最大,故离子半径Z>X>Y,选项A正确;

B. Y为金属元素,Z为非金属元素,第一电离能:Y<Z,选项B正确;

C. Na属于元素周期表中的s区元素,、Cl属于元素周期表中的p区元素,选项C不正确;

D. X、Y、Z、W核电荷数分别为8、11、16、17,逐渐增大,选项D正确;

答案选C。

4.C

【详解】A.元素的最高化合价只与其价电子多少有关,与其非金属性强弱无关,故氮元素最高价为+5价,碳元素最高价为+4价,不能说明氮的非金属性强于碳,A不合题意;

B.分子的极性与分子中含有键的极性和分子的空间构型有关,与元素的非金属强弱无关,故NH3分子的极性强于CH4分子,不能说明氮的非金属性强于碳,B不合题意;

C.CH3-NH2中碳氮原子间的共用电子对偏向氮原子,说明氮吸引电子的能力比碳强,则说明氮的非金属性强于碳,C符合题意;

D.酸的氧化性与成酸元素的非金属性强弱无关,故HNO3的氧化性强于H2CO3不能说明氮的非金属性强于碳,D不合题意;

故答案为:C。

5.C

【详解】①氟单质呈浅黄绿色、氯气为黄绿色、溴为红棕色、碘为紫黑色,故单质颜色加深,正确;

②单质从气态经液态到固态,故沸点升高,正确;

③非金属性从氟到碘递减、故单质氧化性递减,错误;

④核电荷数递增、电子层数逐渐增多,离子半径增大,正确;

⑤非金属性从氟到碘递减、气态氢化物稳定性递减,错误;

⑥从氟到碘、随着原子半径的增加,卤化氢电离出氢离子越来越容易,水溶液的酸性增强,正确;

综合以上分析可知,卤族元素性质递变正确的①②④⑥;

答案选C。

6.C

【解析】短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,X的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则X为Na;根据M的结构简式可知,W可以与Y形成2个共价键,W的最外层含有6个电子,其原子序数小于Na,则W为O元素;Y组成的单质是一种良好的半导体材料,是Si;Y的原子序数是Z的最外层电子数的2倍,Z的最外层电子数为7,Z的原子序数大于Na,则Z为Cl元素;W、X、Y、Z分别为:O、Na、Si、Cl,据此分析。

【详解】A.W、X 分别为O、Na,表示氧化钠,氧化钠中钠离子和氧原子之间形成的是离子键,是离子化合物,故A不符合题意;

B.Y、Z分别为Si、Cl,同周期元素从左到右,非金属性逐渐增强,简单气态氢化物的稳定性逐渐增强,Y<Z,故B不符合题意;

C.Y是硅,硅的最高价氧化物的水化物是硅酸,硅酸是一种弱酸,故C符合题意;

D.W、X、Z分别为:O、Na、Cl,氧离子和钠离子的核外电子排布相同,核电荷数越大,半径越小,氧离子的半径大于钠离子,氯离子的电子层数最多,三种离子中氯离子半径最大,则X、W、Z的简单离子半径依次增大,故D不符合题意;

答案选C。

7.B

【详解】A.钾元素的第一电离能小于钠元素的第一电离能,说明钾失电子能力比钠强,所以钾的活泼性强于钠,故A正确;

B.同一周期元素原子半径随着原子序数的增大而减小,第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但第IIA族元素大于第IIIA族元素,第VA族元素大于第VIA族元素,故B错误;

C.最外层电子排布为ns2np6(若只有K层时为1s2)的原子达到稳定结构,再失去电子较难,所以其第一电离能较大,故C正确;

D.对于同一元素来说,原子失去电子个数越多,其失电子能力越弱,所以原子的电离能随着原子失去电子个数的增多而增大,故D正确;

故选:B。

8.C

【详解】A.同周期元素,从左往右元素半径逐渐减小,则半径大小:,故A错误;

B.同主族元素,从上到下元素电负性逐渐减小,则电负性大小:,故B错误;

C.同主族元素,从上到下元素电离能逐渐减小,则电离能大小:,故C正确;

D.非金属性越强,元素最高价氧化物对应的水化物碱性越强,非金属性:Na>Al,碱性强弱:,故D错误;

故选C。

9.C

【详解】A.同主族自上而下第一电离能减小,同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,因此Al的第一电离能大于Na,而Na的第一电离能大于K,因此Al的第一电离能大于K,A错误;

B.同主族元素,从上到下元素的非金属性依次减弱,电负性依次减小,则硫元素的电负性小干氧元素,B错误;

C.K+、S2-原子核外电子排布相同,核电核数S2-<K+,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,则半径S2->K+,C正确;

D.同主族元素,从上到下元素的金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的碱性依次增强,则氢氧化钾的碱性强干氢氧化钠,同周期元素,从左到右元素的金属性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的碱性依次减弱,则氢氧化铝的碱性弱干氢氧化钠,所以氡氧化钾的碱性强于氢氧化铝,D错误;

故选C。

10.B

【详解】①二者反应还有硫酸钡沉淀生成,离子方程式为Cu2++SO+Ba2++2OH-═Cu(OH)2↓+BaSO4↓,故①错误;

②用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板的离子方程式为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故②错误;

③向NaOH溶液中通入过量的CO2的离子方程式为:CO2+OH-=HCO,故③错误;

④将一小块钠用铝箔包裹,扎好小孔后,用镊子夹住按入水下,并用试管收集氢气,发生的反应有:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;2Al+6H2O+2OH-=2[Al(OH)4]-+3H2↑;故④错误;

⑤向AlCl3溶液中滴加氨水至过量制备Al(OH)3离子方程式为Al3++3=Al(OH)3↓+3,⑤错误;

⑥用Cl2除去FeCl3中的FeCl2,离子方程式为Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,⑥正确;

⑦HCl不是Cl的最高价含氧酸,不能用CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑说明元素非金属性Cl>C,可以用高氯酸与碳酸钙反应,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故⑦错误;

⑧ Al(OH)3可溶于氢氧化钠溶液中,说明氢氧化钠的碱性强于Al(OH)3,说明元素金属性Na>Al,离子方程式为:Al(OH)3+OH-= [Al(OH)4]-;故⑧正确。

正确的有⑥⑧。

11.(1)H

(3) O 1s22s22p63s23p3

【解析】(1)

一般来说,同周期从左到右,主族元素的电负性逐渐增大,同主族从上到下,元素的电负性逐渐减小,故C、H、O三种元素的电负性由小到大的顺序为H

锌、锗位于同周期,同周期从左到右元素的电负性逐渐增大(除稀有气体元素外),而氧位于元素周期表右上角,电负性仅次于氟,由此得出氧、锗、锌的电负性:O>Ge>Zn;

(3)

C核外电子总数是最外层电子数的3倍,则C可能是Li或P,但是A、B、C、D原子序数依次增大,所以C应为P;D元素的最外层只有一个未成对电子且C、D同周期,所以D为Cl;A2-和B+的电子层结构相同,则A为O,B为Na;

电负性最大的为O;C为P,P为15号元素,核外电子排布式为1s22s22p63s23p3。

12.(1) C 3d64s2 Cl

(2) 4s24p4 As>Se>Ge

(3) 3d104s1 AB

【解析】(1)

Ni是元素周期表中第28号元素,价层电子排布式为3d84s2,基态Ni原子未成对电子数为2,第二周期基态原子未成对电子数与Ni相同的元素是C和O,其C的电负性较小;26号元素价层电子排布式为3d64s2;L原子核外电子占有9个轨道,而且有一个未成对电子,故其电子排布式为1s22s22p63s23p5,故L是Cl元素。

(2)

硒(Se)是一种有抗癌、抗氧化作用的元素,可以形成多种化合物。

①硒(Se)为34号元素,其基态硒原子的价层电子排布式为4s24p4。

②同周期从左至右第一电离能呈增大趋势,但是As的4p能级处于半充满的稳定状态,比Se和Ge的第一电离能大,故锗、砷、硒三种元素的第一电离能大小排序为As>Se>Ge。

(3)

①Cu为29号元素,其元素基态原子的价层电子排布式为3d104s1。

②下列说法正确的是AB。

A.同周期从左至右第一电离能呈增大趋势,故第一电离能:As>Ga,故A正确;

B.同周期从左至右电负性逐渐增大,电负性:As>Ga,故B正确;

C. 同周期元素从左至右原子半径逐渐减小,故原子半径:As<Ga,故C错误;故选AB。

13. a 同一周期第一电离能的总体趋势是增大的,但由于N的能级为半充满状态,因此N的第一电离能较C、O两种元素大 b

【详解】C、N、O、F四种元素位于同一周期,同周期元素第一电离能的总体趋势是增大的,但由于N的能级为半充满状态,(第ⅡA族元素的s能级处于全充满状态;第ⅤA族的p能极处于半充满状态,故同周期第ⅡA族和第ⅤA族元素的第一电离能均北相邻主族的大。)因此N的第一电离能较C、O两种元素大,故C、N、O、F的第一电离能从小到大的顺序为,满足这一规律的图像为图a;

气态基态价阳离子失去1个电子生成气态基态价阳离子所需要的能量为该原子的第三电离能,同周期原子的第三电离能的总体趋势也是增大的,但由于C原子在失去2个电子之后的能级为全充满状态,因此其再失去1个电子需要的能量稍高,N、O、F在失去2个电子后,2p轨道上电子分别为1个、2个、3个,再失去一个电子所需能量随着核电荷数增加而变大,则满足这一规律的图像为图b;

故答案为:a;同一周期第一电离能的总体趋势是增大的,但由于N的2p能级为半充满状态,因此N的第一电离能较C、O两种元素大;b。

14. 能层数 核电荷数

【解析】略

15. O r(S2-) > r(O2-) > r(Na+) 1 NA 2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO+H2O

【详解】(1).短周期元素中,A原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍,则A的核外电子排布为2、6,即A为O元素;同时可得C为S元素,B的原子半径最大,位于短周期的左下角,为Na元素,D的原子半径最小,位于同周期的最右侧,为Cl元素(主族元素);

(2).A,B,C的简单离子分别为: O2-,Na+,S2-,S2-离子的核外电子为3层,其离子半径最大,O2-,Na+,同为2层核外电子,但Na元素质子数大,对核外电子吸引力较强,离子半径小,故3种简单离子的半径排序为:r(S2-) > r(O2-) > r(Na+) ;

(3). 反应方程式为:2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3+ O2,Na2O2中O2从-2价转变为0价,转移电子2e-,每消耗1molCO2,生成O20.5mol,转移电子1NA;

(4).氯气与水反应方程式为:Cl2+H2O=HCl+HClO,生成物与NaOH反应方程式为:

2NaOH + HCl+HClO = NaCl + NaClO+2H2O,两个方程式合成得:2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO+H2O。

点睛:在过氧化钠中,两个O元素形成共价键组成O22-,与CO2反应的过程中,CO2的化合价没有变化,仅为O22-转变为O2,转移电子2e-;Cl2在水溶液中与NaOH反应,本质上为酸碱中和反应,Cl2先与水反应生成HCl+HClO。

16.(1)

(2) 1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10 ds

(3)O

(4)H2O>H2S>PH3

(5)Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O

【分析】由题干提供的部分元素周期表可知,①为H,②为Be,③为N,④为O,⑤为Al,⑥为P,⑦为S,⑧为Ar,⑨为Na,⑩为Cu,据此分析解题。

【详解】(1)由题干信息可知,③为N,则③原子的核外电子轨道表示式是,故答案为:;

(2)由题干信息可知,⑩为Cu,故元素⑩的一价离子的核外电子排布式:1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10,该元素属于ds区元素,故答案为:1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10;ds;

(3)同一周期,从左往右,元素电负性依次增强;同一主族,从上往下,元素电负性依次减弱;故在标号的主族元素中,电负性最大的是O,故答案为:O;

(4)由题干信息可知,④为O、⑥为P、⑦为S;同一周期,从左往右,元素非金属性依次增强;同一主族,从上往下,元素非金属性依次减弱,元素非金属性越强,其气态氢化物稳定性越强,故元素④⑥⑦的气态氢化物热稳定性由强到弱的顺序为:H2O>H2S>PH3,故答案为:H2O>H2S>PH3;

(5)由题干信息可知,②为Be、⑨为Na,②的氧化物、氢氧化物也有两性,故②的氢氧化物[Be(OH)2]与⑨的氢氧化物(NaOH)反应的化学方程式为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O,故答案为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O。

17.(1) Na Mg 2 N≡C-C≡N 4

(2) 1.2~1.8 AC BD

【详解】(1)①由图可知,同一周期元素中,元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大的趋势,但第ⅡA元素第一电离能大于第ⅢA元素,第ⅤA族的第一电离能大于第ⅥA族元素,则铝元素的第一电离能大于钠、小于Mg,大小范围为Na<Al<Mg。

②Ge元素的原子序数为32,位于元素周期表第四周期第IVA族,核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p2或[Ar]3d104s24p2,4s能级上2个电子为成对电子,4p轨道中2个电子分别处于不同的轨道内,有2个未成对电子。

③图中的C和N可以形成分子(CN)2,该分子中键与键之间的夹角为180°,为直线型分子,有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,则其结构式为N≡C-C≡N,单键为σ键,三键为1个σ键、2个π键,因此1个分子中含有4个π键。

(2)①由表格数据可知,同周期元素,从左到右电负性依次增大,同主族元素,从上到下电负性依次减弱,则同周期元素中电负性Mg<Al<Si,同主族元素中电负性Ga<Al<B,Al的电负性值最小范围为1.2~1.8。

②A.Li3N中氮元素和锂元素的电负性差值为2.0,大于1.7,两成键元素间电负性差值大于1.7,形成离子键,可知Li3N为离子化合物;

B.PCl3中氯元素和磷元素的电负性差值为0.9,小于1.7,两成键元素间电负性差值小于1.7,形成共价键,可知PCl3为共价化合物;

C.MgCl2中氯元素和镁元素的电负性差值为1.8,大于1.7,两成键元素间电负性差值大于1.7,形成离子键,可知MgCl2为离子化合物;

D.SiC中碳元素和硅元素的电负性差值为0.7,小于1.7,两成键元素间电负性差值小于1.7,形成共价键,可知SiC为共价化合物;

综上分析,属于离子化合物的是AC,属于共价化合物的是BD。

18. 同一元素的逐级电离能是逐渐增大的,即I1<I2<I3,这是由于原子失去一个电子变成+1价阳离子,半径变小,核电荷数未变而电子数变少,核对外层电子的吸引作用增强,使第二个电子比第一电子难失去,失去第二个电子比失去第一个电子需要更多的能量 逐级电离能的突变可以判断元素的化合价

【详解】同一元素的逐级电离能是逐渐增大的,即I1<I2<I3,这是由于原子失去一个电子变成+1价阳离子,半径变小,核电荷数未变而电子数变少,核对外层电子的吸引作用增强,使第二个电子比第一电子难失去,失去第二个电子比失去第一个电子需要更多的能量,所以原子的逐级电离能越来越大。由表格数据可知,逐级电离能的突变可以判断元素的化合价。

19. C 增大 ⅡA、ⅤA D > 原子失去一个电子后,变为阳离子,再失电子更难,吸收的能量成倍增加 七 原子核外电子是分层排布的

【分析】(1)A.同一元素获得电子越多,放出的能量越少;

B.同一元素原子半径不变;

C.同一元素失去电子越多吸收的能量越高;

D.同一元素原子或分子半径不变;

(2)①由表中数据可知,同周期自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势;

②由表中数据可知,与前后元素相比,由于该元素的数值增大较多而变得反常的元素位于元素周期表的ⅡA和ⅤA族;核外电子排布处于半充满或全充满状态比较稳定;自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势,但处于ⅡA和ⅤA族元素高于同周期相邻其它元素;

(3)由表中数据可知,“突跃”数据与失去不同能层的电子所需的能量一致,数据表示为电离能;失去不同能层的电子时电离能发生跃迁。

【详解】:(1)A.同一元素随获得电子增多,放出的能量越少,故A错误;

B.同一元素原子半径不变,故B错误;

C.同一元素随失去电子增多,吸收的能量越高,故C正确;

D.同一元素原子或分子半径不变,故D错误;

故答案为:C.

(2)①由表中数据可知,同周期自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势,故答案为:增大;

②由表中数据可知,与前后元素相比,由于该元素的数值增大较多而变得反常的元素位于元素周期表的ⅡA和ⅤA族;核外电子排布处于半充满或全充满状态比较稳定,不容易失去电子,故选D;自左向右各元素的第一个数据呈增大的趋势,但处于ⅡA和ⅤA族元素高于同周期相邻其它元素,Mg元素处于ⅡA,Al元素处于ⅤA族,故Mg(1)>Al(1),故答案为:ⅡA、ⅤA;D;>;

(3)由表中数据可知,“突跃”数据与失去不同能层的电子所需的能量一致,数据表示为电离能,原子失去一个电子后,变为阳离子,再失电子更难,吸收的能量成倍增加;失去不同能层的电子时电离能发生跃迁,故氧元素8个数据中出现“突跃”的数据应该是第7个;上述规律可以证明原子结构中原子核外电子是分层排布的的结论。

20.(1) 第四周期第IA族 1s22s22p63s23p64s1或[Ar]4s1

(2)大于

(3)S2->O2->Na+

【详解】(1)钾原子核外的K、L、M、N层依次排有2、8、8、1个电子,钾元素在周期表中的位置为第四周期第IA族;钾原子基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p64s1或[Ar]4s1;答案为:第四周期第IA族;1s22s22p63s23p64s1或[Ar]4s1。

(2)氯、硫都处于第三周期,同周期从左到右元素的电负性逐渐增大,则氯元素的电负性大于硫元素的电负性;答案为:大于。

(3)Na、O、S三种元素形成的简单离子依次为Na+、O2-、S2-,根据“层多径大、序大径小”,离子半径由大到小的顺序为:S2->O2->Na+;答案为:S2->O2->Na+。

21.(1)

(2)防止空气中水分进入使水解;吸收尾气(Cl2和HCl),防止污染空气

(3) 70℃

(5)B

【分析】由实验装置图可知,装置A中为高锰酸钾固体与浓盐酸反应制备氯气,装置B中氯气与氯化铵溶液在水浴加热条件下反应制备三氯化氮,装置C用于冷凝收集三氯化氮,装置D中盛有的碱石灰用于吸收未反应的氯气,防止污染空气,同时防止水蒸气进入锥形瓶中。

【详解】(1)元素的非金属性越强,三卤化氮中氮卤键的键长越小、键能越大,分子的热稳定性越强,则的热稳定性强于三氯化氮;

(2)装置D中盛有的碱石灰用于吸收未反应的氯气,防止污染空气,同时防止水蒸气进入锥形瓶中,故答案:防止空气中水分进入使水解;吸收尾气(Cl2和HCl),防止污染空气;

(3)由分析可知,装置B中氯气与氯化铵溶液在水浴加热条件下反应制备三氯化氮,反应的化学方程式为;由题给信息可知,实验时,为保证三氯化氮顺利蒸出,同时防止三氯化氮发生爆炸,水浴加热的温度应控制在70℃~95℃之间,故答案为:;70℃~95℃;

(4)由题意可知,滴定过程中消耗VmL0.100mol/L氢氧化钠溶液,则用于吸收氨气的稀硫酸的物质的量为,由方程式和氮原子个数守恒可知,溶液中残留的三氯化氮的物质的量浓度为;

(5)滴定终点溶质为铵盐和钠盐,铵根离子会水解,使溶液呈弱酸性,故滴定时最适宜的指示剂为甲基橙,故答案:B。

22. 烧杯或水槽 钠表面的煤油没有用滤纸吸干净 镁表面的氧化膜没有被除去 钠>镁>铝 用滤纸将一小块钠表面的煤油吸干后放入盛有水的烧杯中,将除了氧化膜的镁条、铝片分别放入盛有适量水的试管中并加热 Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑

【分析】比较金属性可以利用金属与水或酸置换出氢气的难易以及最高价氧化物对应水化物的碱性。该实验设计的是三种金属与水、与酸反应的难易,因为具体到实验操作,需要考虑很多因素,比如钠的取用、镁条的使用等。本题主要涉及试管实验,但是钠与水的反应比较剧烈,不适合在试管中完成,在烧杯中或水槽中比较安全。如果用一种试剂比较三者金属性强弱,考虑水这种试剂,钠与水很剧烈,镁与水反应比较缓慢,铝和水几乎不反应。

【详解】(2)由钠与水反应实验知缺少烧杯(或水槽);故答案为:烧杯或水槽;

(3)I. ① a理论上钠是金属性强的活泼金属加到水中应立刻剧烈反映,现在出现开始时钠块浮在水面上不反应的这种现象,只能说明钠的表面有不与水反应煤油阻止钠与水的接触;b镁在加热的条件下是能和水反应的现在没有相应现象应该镁表面的氧化膜阻止接触;故答案为:钠表面的煤油没有用滤纸吸干净;镁表面的氧化膜没有被除去;

②金属性越强,由反应的剧烈程度两两比较得出金属性:钠﹥镁﹥铝;故答案为:钠>镁>铝;

II.钠和冷水反应、镁和热水反应、铝和热水也不反应,所以可以用水和这三种金属反应现象判断金属活动性强弱,其实验方法是用滤纸将一小块金属钠表面的煤油吸干后放入盛有水的烧杯中,将除掉了氧化膜的镁条、铝片分别放入盛有适量水的试管中并加热。镁与水反应的化学方程式:Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑。故答案为:用滤纸将一小块钠表面的煤油吸干后放入盛有水的烧杯中,将除了氧化膜的镁条、铝片分别放入盛有适量水的试管中并加热;Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑。

23.(1) 检查装置气密性 当管式炉中没有固体剩余时 C、D之间没有干燥装置,没有处理氢气的装置

(2)SiHCl3+5NaOH =Na2SiO3+3NaCl+H2↑+2H2O

(3) 高温灼烧 冷却 AC

【分析】氯化氢气体通入浓硫酸干燥后,在管式炉中和硅在高温下反应,生成三氯甲硅烷和氢气,由于三氯甲硅烷沸点为31.8℃,熔点为,在球形冷凝管中可冷却成液态,在装置C中收集起来,氢气则通过D装置排出同时D可处理多余吸收的氯化氢气体,据此解答。

【详解】(1)制备SiHCl3时,由于氯化氢、SiHCl3和氢气都是气体,所以组装好装置后,要先检查装置气密性,然后将盛有硅粉的瓷舟置于管式炉中,通入氯化氢气体,排出装置中的空气,一段时候后,接通冷凝装置,加热开始反应,当管式炉中没有固体剩余时,即硅粉完全反应,SiHCl3易水解,所以需要在C、D之间加一个干燥装置,防止D中的水蒸气进入装置C中,另外氢氧化钠溶液不能吸收氢气,需要在D后面加处理氢气的装置,故答案为:检查装置气密性;当管式炉中没有固体剩余时;C、D之间没有干燥装置,没有处理氢气的装置;

(2)已知电负性Cl>H>Si,则SiHCl3中氯元素的化合价为-1,H元素的化合价为-1,硅元素化合价为+4,所以氢氧化钠溶液和SiHCl3反应时,要发生氧化还原反应,得到氯化钠、硅酸钠和氢气,化学方程式为:SiHCl3+5NaOH =Na2SiO3+3NaCl+H2↑+2H2O,故答案为:SiHCl3+5NaOH =Na2SiO3+3NaCl+H2↑+2H2O;

(3)m1g样品经水解,干燥等预处理过程得到硅酸水合物后,高温灼烧,在干燥器中冷却后,称量,所用仪器包括坩埚和干燥器,所得固体氧化物为二氧化硅,质量为m2g,则二氧化硅的物质的量为n(SiO2)=,样品纯度为=,故答案为:高温灼烧;冷却;AC;。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)