高中语文统编版必修上册第一单元2.2《红烛》课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册第一单元2.2《红烛》课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-14 14:48:38 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

虞美人·听雨

宋·蒋捷

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。

菩萨蛮

宋·舒亶

画檐细雨偏红烛。疏星冷落排寒玉。赌得碧云篇。

金波更涉船。

樽前当日客。行色垂杨陌。天阔水悠悠。含情独倚楼。

无题

唐·李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

画檐细雨偏红烛。疏星冷落排寒玉。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

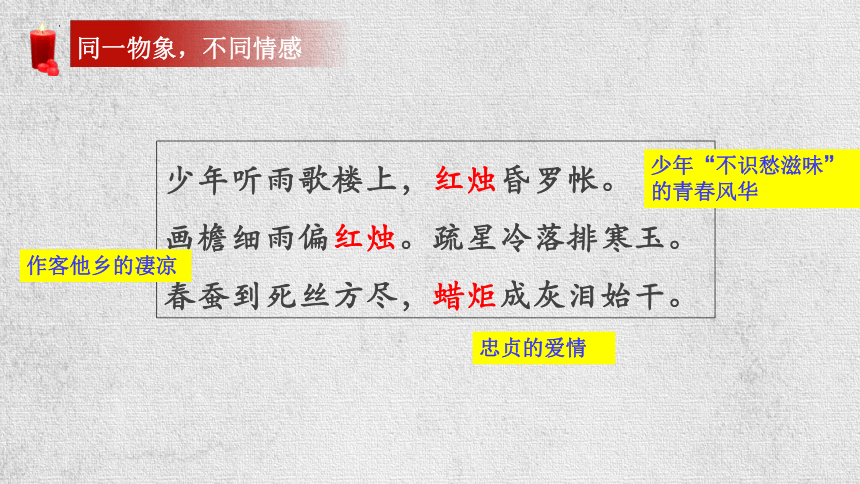

同一物象,不同情感

少年“不识愁滋味”的青春风华

作客他乡的凄凉

忠贞的爱情

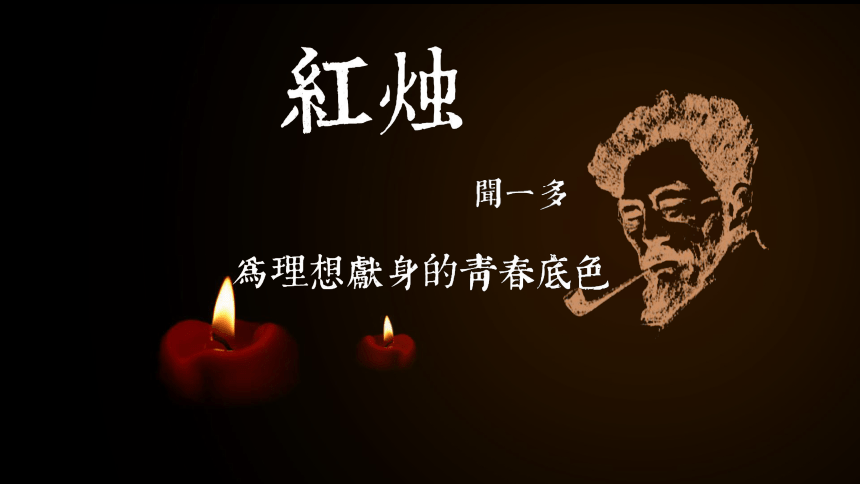

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

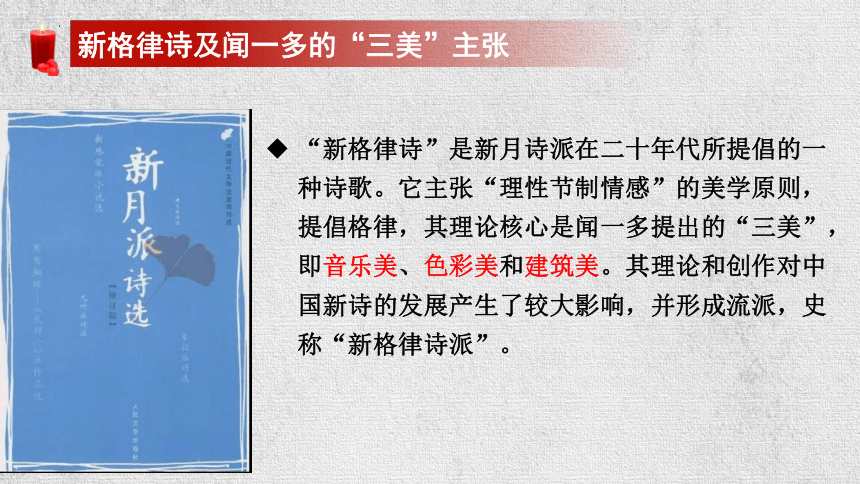

“新格律诗”是新月诗派在二十年代所提倡的一种诗歌。它主张“理性节制情感”的美学原则,提倡格律,其理论核心是闻一多提出的“三美”,即音乐美、色彩美和建筑美。其理论和创作对中国新诗的发展产生了较大影响,并形成流派,史称“新格律诗派”。

新格律诗及闻一多的“三美”主张

闻一多

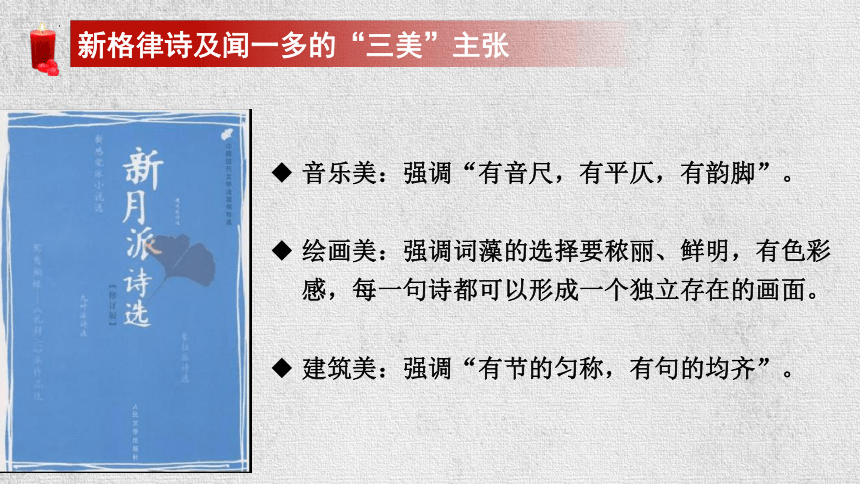

音乐美:强调“有音尺,有平仄,有韵脚”。

绘画美:强调词藻的选择要秾丽、鲜明,有色彩感,每一句诗都可以形成一个独立存在的画面。

建筑美:强调“有节的匀称,有句的均齐”。

新格律诗及闻一多的“三美”主张

闻一多

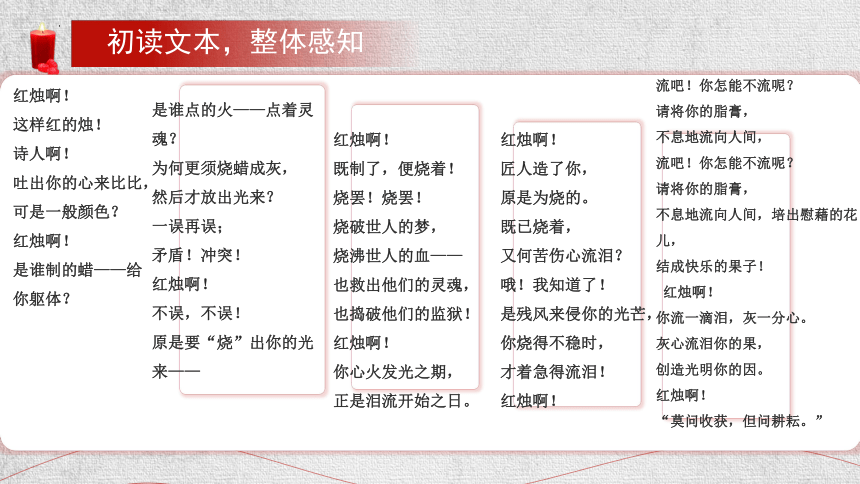

初读文本,整体感知

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放出光来?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

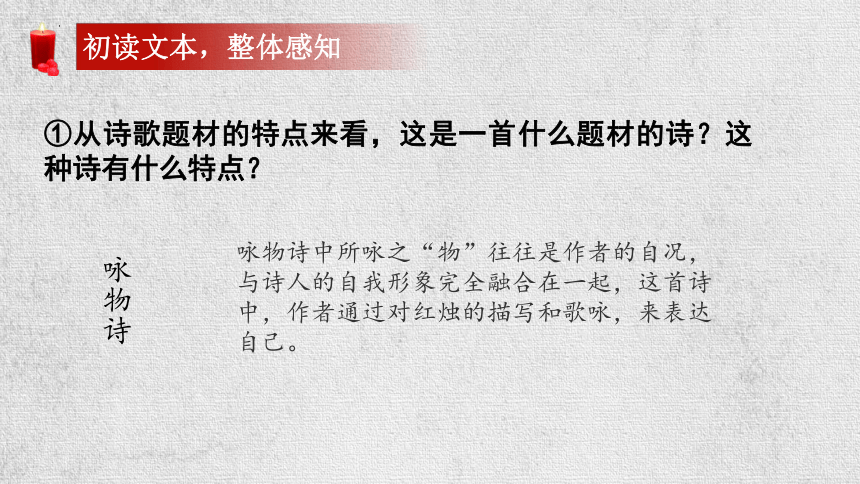

初读文本,整体感知

①从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

咏物诗

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,这首诗中,作者通过对红烛的描写和歌咏,来表达自己。

初读诗歌,整体感知

意象解构:诗人经常将一个完整的意象,分解成几个不同的部分来表达感情。

……

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;

……

初读诗歌,整体感知

朗读并思考:李商隐《无题》诗这一句中,“蜡炬”意象被分解成哪几个部分?《红烛》一诗中又被解构成哪几部分?

“蜡炬”被分解为“灰”和“泪”,

“红烛”被分解为“色”“灰”“泪”“光”四个部分。

意象解构,品味内涵

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

红烛之红色象征赤诚、炽热、忠心,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。

红烛之色

红烛特点 作者情感

红色 赞颂:红烛赤诚的品质

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

无题

唐·李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

意象解构,品味内涵

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

红烛之光

读第二至第四节,找一找诗中的修辞手法,说一说诗人抒发了什么情感。

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

意象解构,品味内涵

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛之光

第二节:

比喻。诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂,躯体与灵魂当然应该是互相依存的,在这里却有了先后关系。诗人对红烛必须自我燃烧才能放出光的过程提出疑问,表示不解。

第三节:

反复。否定了自己的疑问,认识发生了根本转变,领悟到了只有燃烧才能放光,有力地表现了红烛精神的可贵。

意象解构,品味内涵

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛之光

这两节诗用设问手法,自问自答,生动地反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

意象解构,品味内涵

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

世人的梦:众人受封建主义、官僚主义、帝国主义思想文化的毒害,愚昧迷信,如在梦中。

世人的血:冷血,麻木不仁。

灵魂、监狱:因思想、文化、精神的封闭而带来的人性的束缚和灵魂的囚禁。

到此为止,作者明确地表达了对红烛燃烧才能放光的态度:不解——了悟——坚定。宁可牺牲自我,也要拯救世人。诗人借着红烛的形象激励自己,表达自己要牺牲自我、拯救世人的理想信念。

意象解构,品味内涵

结合引子和第5~9小节思考:蜡炬和红烛在“灰”和“泪”两方面的象征意义上有什么不同?

意象 色 光 泪 灰

蜡炬

红烛

象征相思的悲伤之情

不能承受相思之苦而逐渐残损的躯体

因理想受阻而产生的焦虑之情

为了拯救世人主动牺牲后还能培育花果的脂膏

红:赤诚,热烈

牺牲自我,拯救世人,为社会带去光明的理想信念

意象解构,品味内涵

怎么理解“莫问收获,但问耕耘”?

在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘”。

不为圣贤,便为禽兽;莫问收获,但问耕耘。

——《曾国藩家书》

把握诗歌的情脉

诗人从不理解红烛,到逐渐理解红烛,到最后由衷地赞美红烛,这个过程中诗人的情感经历了什么变化?

《红烛》

内在情感

章节内容

(1)

歌咏“烛之红”

(2)

困惑“烛之焚”

(3-4)

颂扬“烛之烧”

(5-6)

感伤“烛之泪”

四“扬”

三“抑”

(7)

劝勉“烛之流”

(8)

感叹“烛之心”

(9)

点明“烛之魂”

那人那时

课文小结,解读“红烛精神”

【诗歌主旨】

诗人以物化的红烛表现自己的拳拳赤子之心,通过隐喻的笔法描写自己在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,表达了无私奉献、唤醒民众的热情,凸显诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

虞美人·听雨

宋·蒋捷

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。

菩萨蛮

宋·舒亶

画檐细雨偏红烛。疏星冷落排寒玉。赌得碧云篇。

金波更涉船。

樽前当日客。行色垂杨陌。天阔水悠悠。含情独倚楼。

无题

唐·李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

画檐细雨偏红烛。疏星冷落排寒玉。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

同一物象,不同情感

少年“不识愁滋味”的青春风华

作客他乡的凄凉

忠贞的爱情

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

“新格律诗”是新月诗派在二十年代所提倡的一种诗歌。它主张“理性节制情感”的美学原则,提倡格律,其理论核心是闻一多提出的“三美”,即音乐美、色彩美和建筑美。其理论和创作对中国新诗的发展产生了较大影响,并形成流派,史称“新格律诗派”。

新格律诗及闻一多的“三美”主张

闻一多

音乐美:强调“有音尺,有平仄,有韵脚”。

绘画美:强调词藻的选择要秾丽、鲜明,有色彩感,每一句诗都可以形成一个独立存在的画面。

建筑美:强调“有节的匀称,有句的均齐”。

新格律诗及闻一多的“三美”主张

闻一多

初读文本,整体感知

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放出光来?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

初读文本,整体感知

①从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

咏物诗

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,这首诗中,作者通过对红烛的描写和歌咏,来表达自己。

初读诗歌,整体感知

意象解构:诗人经常将一个完整的意象,分解成几个不同的部分来表达感情。

……

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;

……

初读诗歌,整体感知

朗读并思考:李商隐《无题》诗这一句中,“蜡炬”意象被分解成哪几个部分?《红烛》一诗中又被解构成哪几部分?

“蜡炬”被分解为“灰”和“泪”,

“红烛”被分解为“色”“灰”“泪”“光”四个部分。

意象解构,品味内涵

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

红烛之红色象征赤诚、炽热、忠心,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。

红烛之色

红烛特点 作者情感

红色 赞颂:红烛赤诚的品质

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

无题

唐·李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

意象解构,品味内涵

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

红烛之光

读第二至第四节,找一找诗中的修辞手法,说一说诗人抒发了什么情感。

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

意象解构,品味内涵

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛之光

第二节:

比喻。诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂,躯体与灵魂当然应该是互相依存的,在这里却有了先后关系。诗人对红烛必须自我燃烧才能放出光的过程提出疑问,表示不解。

第三节:

反复。否定了自己的疑问,认识发生了根本转变,领悟到了只有燃烧才能放光,有力地表现了红烛精神的可贵。

意象解构,品味内涵

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛之光

这两节诗用设问手法,自问自答,生动地反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

意象解构,品味内涵

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

世人的梦:众人受封建主义、官僚主义、帝国主义思想文化的毒害,愚昧迷信,如在梦中。

世人的血:冷血,麻木不仁。

灵魂、监狱:因思想、文化、精神的封闭而带来的人性的束缚和灵魂的囚禁。

到此为止,作者明确地表达了对红烛燃烧才能放光的态度:不解——了悟——坚定。宁可牺牲自我,也要拯救世人。诗人借着红烛的形象激励自己,表达自己要牺牲自我、拯救世人的理想信念。

意象解构,品味内涵

结合引子和第5~9小节思考:蜡炬和红烛在“灰”和“泪”两方面的象征意义上有什么不同?

意象 色 光 泪 灰

蜡炬

红烛

象征相思的悲伤之情

不能承受相思之苦而逐渐残损的躯体

因理想受阻而产生的焦虑之情

为了拯救世人主动牺牲后还能培育花果的脂膏

红:赤诚,热烈

牺牲自我,拯救世人,为社会带去光明的理想信念

意象解构,品味内涵

怎么理解“莫问收获,但问耕耘”?

在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘”。

不为圣贤,便为禽兽;莫问收获,但问耕耘。

——《曾国藩家书》

把握诗歌的情脉

诗人从不理解红烛,到逐渐理解红烛,到最后由衷地赞美红烛,这个过程中诗人的情感经历了什么变化?

《红烛》

内在情感

章节内容

(1)

歌咏“烛之红”

(2)

困惑“烛之焚”

(3-4)

颂扬“烛之烧”

(5-6)

感伤“烛之泪”

四“扬”

三“抑”

(7)

劝勉“烛之流”

(8)

感叹“烛之心”

(9)

点明“烛之魂”

那人那时

课文小结,解读“红烛精神”

【诗歌主旨】

诗人以物化的红烛表现自己的拳拳赤子之心,通过隐喻的笔法描写自己在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,表达了无私奉献、唤醒民众的热情,凸显诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读