第18课 从九一八事变到西安事变 课件

文档属性

| 名称 | 第18课 从九一八事变到西安事变 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-14 17:28:12 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

新 课 导 入

每年的9月18日为什么要拉响防空警报?

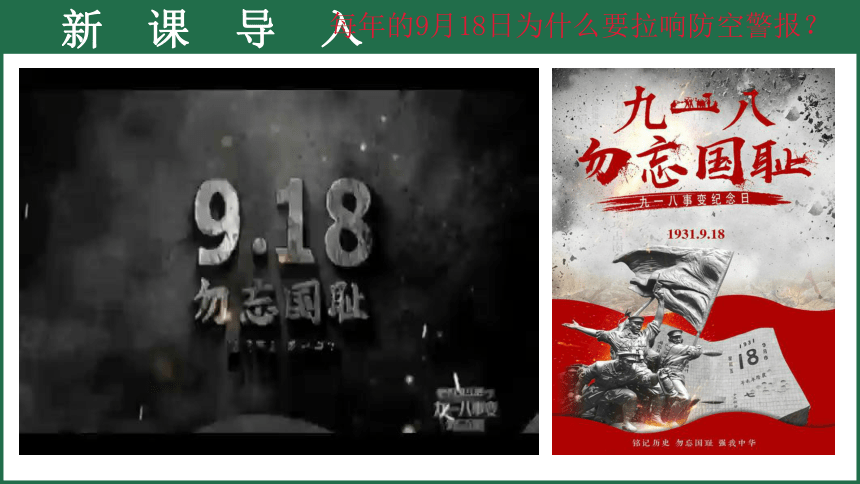

第六单元 中华民族的抗日战争

第18课

从九一八事变到西安事变

课程标准:知道九一八事变经过、结果,了解中国局部抗战的开始;知道华北危急、一二·九运动以及西安事变,理解和平解决西安事变的意义。

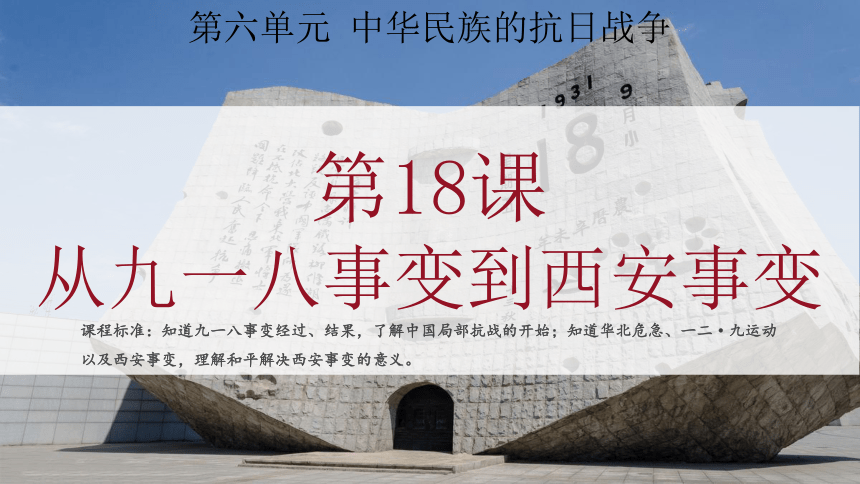

一、九一八事变

1.背景:①日本对中国侵略蓄谋已久

“按明治大帝遗策,第一期征服台湾,第二期征服朝鲜等,皆已实现。惟第三期之灭亡满蒙,以便征服中国领土未实现。” ——田中义一

开拓万里波涛,布国威于四方。

——明治天皇

蓄谋已久!

一、九一八事变

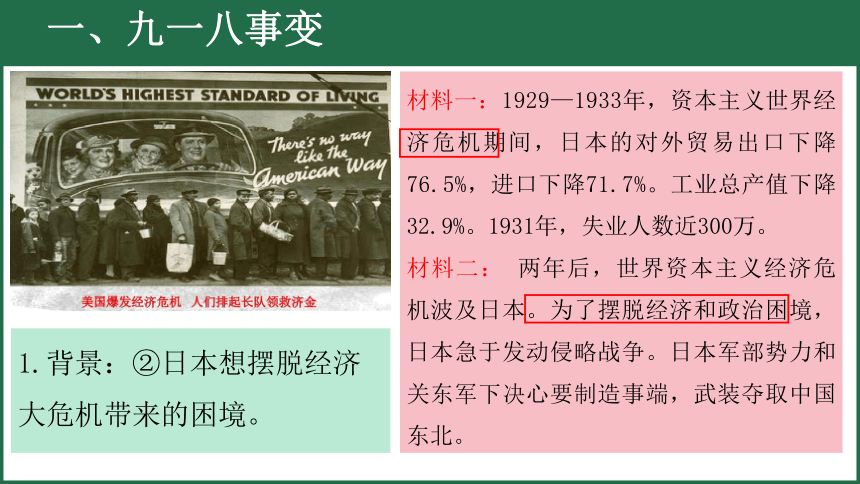

1.背景:②日本想摆脱经济大危机带来的困境。

材料一:1929—1933年,资本主义世界经济危机期间,日本的对外贸易出口下降76.5%,进口下降71.7%。工业总产值下降32.9%。1931年,失业人数近300万。

材料二: 两年后,世界资本主义经济危机波及日本。为了摆脱经济和政治困境,日本急于发动侵略战争。日本军部势力和关东军下决心要制造事端,武装夺取中国东北。

一、九一八事变

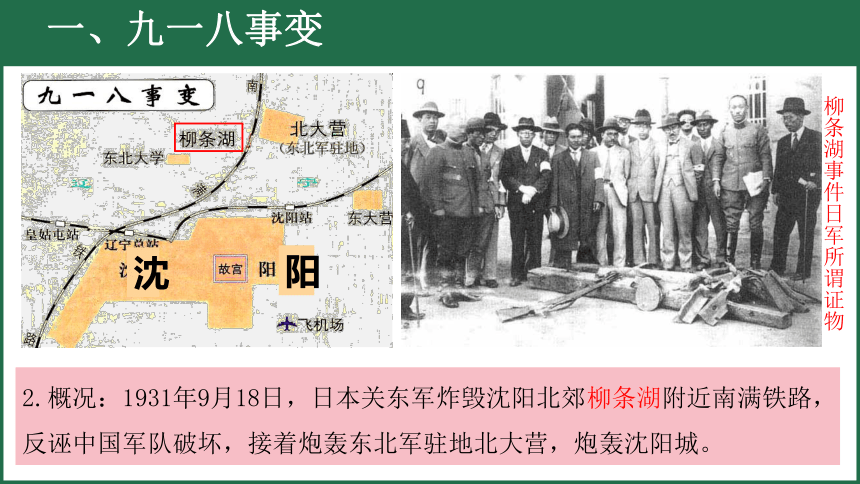

2.概况:1931年9月18日,日本关东军炸毁沈阳北郊柳条湖附近南满铁路,反诬中国军队破坏,接着炮轰东北军驻地北大营,炮轰沈阳城。

沈

阳

柳条湖事件日军所谓证物

一、九一八事变

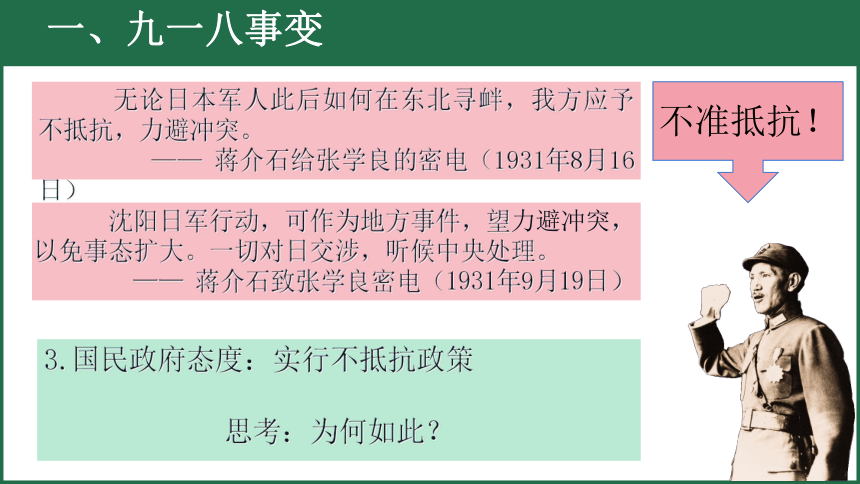

3.国民政府态度:实行不抵抗政策

思考:为何如此?

不准抵抗!

无论日本军人此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。

—— 蒋介石给张学良的密电(1931年8月16日)

沈阳日军行动,可作为地方事件,望力避冲突,以免事态扩大。一切对日交涉,听候中央处理。

—— 蒋介石致张学良密电(1931年9月19日)

“攘外必先安内,统一方能御侮。未有国不统一而能取胜于者。”

—蒋介石在南昌讲话

九一八事变时,蒋介石说:“中国枪不如人,机器不如人,工人不如人,拿什么和日本打仗?若抵抗日本顶多三天就亡国。” —冯玉祥《我所认识的蒋介石》

政府现时既以此次案件诉之于国联行政会,以待公理之解决,故已严格命令全国军队,对日军避免冲突,对于国民亦一致告诫,务必维持严肃镇静之态度。

——摘自《国民政府发表告国民书》,《申报》(1931年9月24日)

国民党反动派全力“剿共”

国力不如日本

寄希望于国际社会的干预

一、九一八事变

一、九一八事变

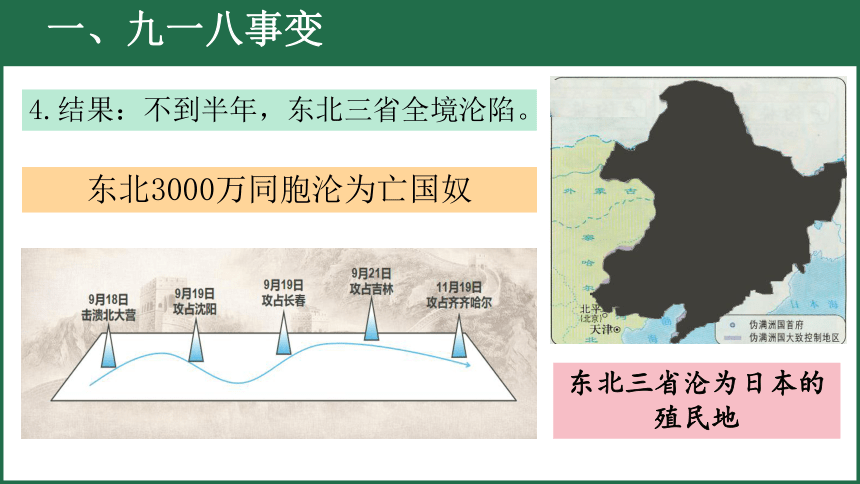

4.结果:不到半年,东北三省全境沦陷。

东北三省沦为日本的殖民地

东北3000万同胞沦为亡国奴

一、九一八事变

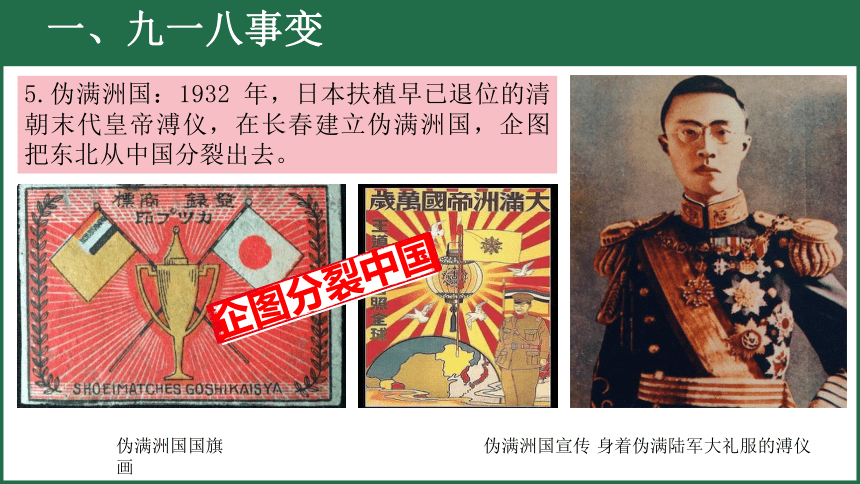

5.伪满洲国:1932 年,日本扶植早已退位的清朝末代皇帝溥仪,在长春建立伪满洲国,企图把东北从中国分裂出去。

身着伪满陆军大礼服的溥仪

伪满洲国国旗 伪满洲国宣传画

企图分裂中国

一、九一八事变

平顶山惨案

细菌活体实验

6.残酷殖民:屠杀无辜人民,掠夺战略资源,推行奴化教育

关东军宪兵队将抓获部分抗日人员与平民秘密押送到七三一部队,作为细菌实验之“材料”(又称原木),据七三一部队要员供认,至少有3000人在这里被残害。

一、九一八事变

张寒晖与歌曲《松花江上》

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱。我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘……”每当人们唱起这首如泣如诉、悲愤激越的歌曲《松花江上》时,仿佛看到当年在日军铁蹄蹂躏下的东北父老乡亲,看到遥望白山黑水,背井离乡、有家难归的东北妇孺学子。这首歌的作者是人民音乐家张寒晖。

张寒晖在西安二中任教时,目睹了东北军官兵对故土的深切眷恋,及对颠沛流离的悲苦怨愤,就以北方妇女失去亲人在坟头的哭诉声为音乐素材,写成了《松花江上》的曲调。当他吟唱到“爹娘啊,爹娘啊,什么时候才能欢聚一堂”时,不禁泪如雨下,嚎啕痛哭,旁边的流亡学生和难民也跟着恸哭。这首歌唱出了东北人民流离失所、家破人亡的悲痛,也唱出了全国人民对日本野蛮侵略中国的愤懑。这首歌问世后,立即传遍长城内外、大江南北。无数热血男儿高唱着这支血泪悲歌,奔赴抗日前线。遗憾的是,当时印刷的曲谱中作者署名多为“佚名”,张寒晖的名字并不为人所知。直到1950年,当曲谱正式铅印出版时,才署名“张寒晖”,而此时他已经在延安逝世4年了。

知

识

拓

展

东北各族民众与未撤走的东北军爱国官兵组织的抗日力量。

中国共产党派杨靖宇、赵一曼等人在东北开展抗日游击战争。

抗日义勇军

东北抗日游击队

1936年初,改编为由中国共产党领导的东北抗日联军。

“与城偕亡”的东北军将领马占山

战斗在白山黑水间的共产党员杨靖宇

东北抗日队伍抗击日军

一、九一八事变

7.东北爱国军民的抗日斗争:

8.影响:九一八事变成为中国人民抗日战争的起点,揭开了世界反法西斯战争的序幕。

14年抗战由此开始(1931-1945年)

一、九一八事变

二、华北危机与一二·九运动

东三省

热河

1932年“一二八”事变

1935年华北事变

1.华北危机:

①日本策划“华北五省自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图。

②民族危机空前严重,中日民族矛盾上升为主要矛盾。

华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!

一二·九运动,揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,打击了国民政府对日妥协的政策,促进了全国抗日救亡运动新高潮到来。

打倒日本帝国主义

停止内战,一致对外

“反对华北自治”

二、华北危机与一二·九运动

2.一二·九运动:1935年12月9日,北平数千名学生手举大旗标语,高呼抗日救国的口号聚集在新华门前,向国民党当局请愿。

电影《风云儿女》主题曲

聂耳作曲

田汉作词

“一二九”运动中,全国各地的学生、工人、爱国人士和支持中国的国际友好人士在集会上、在游行中都演唱了该曲。

二、华北危机与一二·九运动

三、西安事变

我国家、我民族,已处在千钧一发的生死关头。抗日则生,不抗日则死。大家都应当停止内战,以便集中一切国力去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

——中共《为抗日救国告全体同胞书》即“八一宣言”(1935.8.1)

毛泽东作报告

1935年底瓦窑堡会议

思考:面对日益严重的民族危机,中国共产党作何应对?

1.背景:①面对日益严重的民族危机,中共号召建立抗日民族统一战线。

蒋介石是何态度?

顽固坚持“攘外必先安内”!

三、西安事变

1.背景:②国民党将领张学良、杨虎城要求蒋介石联共抗日,多次恳请无望,实行“兵谏”。

张学良和杨虎城

2.时间、地点:1936.12.12(又称“双十二事变”)、西安

3.兵谏的目的:逼蒋抗日

东北军到临潼华清池捉蒋,蒋介石守卫武力阻拦,东北军开枪还击,双方激战。蒋介石慌乱中翻墙逃走,都没来得及穿鞋,为分散敌兵注意,蒋孝镇把自己鞋子脱下来给蒋穿。蒋介石踏着侍卫肩膀爬上后围墙,跌进墙外沟里,腰部受伤,蒋忍痛向后面骊山逃跑,摸索前进,最终藏进一个洼坑里,凌晨被东北军捉到,带回西安城内新城大楼。杨虎城第十七军在西京招待所扣押南京军政大员,如陈诚、蒋作宾、邵力子、蒋鼎文、陈调元、卫立煌、朱绍良等国民政府军政要员。

三、西安事变

剑拔弩张的“兵谏”时刻

国内外各种势力开始暗流涌动……

三、西安事变

谏蒋

捉蒋

日本

何应钦

美国

中共

宋美龄

放蒋

中共:

和平解决

国民党2号人物:

武力讨伐

宋氏姐弟: 和谈

民族利益至上!

4.结果:周恩来到西安谈判,蒋被迫接受停止内战、联共抗日等条件。

5.意义:①西安事变和平解决,揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。②十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

三、西安事变

1949年9月6日:杨虎城及其秘书、卫士和家人一共8人在重庆戴公祠被军统特务人员用匕首捅死,并用硝镪水毁灭尸体。

1937年12月:

偷回国,被软禁

西安事变后:被撤职,

被迫出国

2001年:逝世,享年101岁

1995年:侨居美国

1990年:恢复人身自由

解放战争后:继续被软禁

西安事变后:被软禁

课 堂 小 结

九一八事变到西安事变

九一八事变:

背景、概况、国民党态度、结果、伪满洲国……

西安事变:

背景、时间、地点、中共态度、结果、意义

华北事变与一二·九运动:

华北事变、一二·九运动

中 考 链 接

(2023·山东烟台·统考中考真题)由此,中国第一个举起了反法西斯的旗帜,成为世界反法西斯同盟国中参战时间最早、抗战时间最长的国家。材料中的“此”是指( )

A.九一八事变 B.华北事变 C.西安事变 D.七七事变

(2023·云南·统考中考真题)1936年12月14日,张学良通过广播电台发表讲话:“我们这次举动,完全是为民请命,决非造成内乱……只要合乎抗日救亡的主张,个人生命在所不计!”与材料相关的历史事件是( )

A.九一八事变 B.西安事变 C.七七事变 D.重庆谈判

A

B

中 考 链 接

(2023·山东滨州·统考中考真题)1943年,中、美、英三国首脑发表《开罗宣言》。宣言明确规定:日本所窃取的中国领土,例如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国。与日本占领上述地区相关的事件有( )

A.《南京条约》和《马关条约》的签订

B.《南京条约》和《凡尔赛条约》的签订

C.《马关条约》的签订和九一八事变

D.《凡尔赛条约》的签订和九一八事变

C

中 考 链 接

(2023·四川自贡·统考中考真题)1936年西安事变发生后,各派针对时局发表自己的看法,中国共产党从民族大义出发,旗帜鲜明地提出了自己的主张。当时,中共的态度是( )

A.扰乱形势,积极救蒋

B.讨伐张杨,震慑中共

C.扩大事态,挑起内战

D.和平解决,联蒋抗日

D

新 课 导 入

每年的9月18日为什么要拉响防空警报?

第六单元 中华民族的抗日战争

第18课

从九一八事变到西安事变

课程标准:知道九一八事变经过、结果,了解中国局部抗战的开始;知道华北危急、一二·九运动以及西安事变,理解和平解决西安事变的意义。

一、九一八事变

1.背景:①日本对中国侵略蓄谋已久

“按明治大帝遗策,第一期征服台湾,第二期征服朝鲜等,皆已实现。惟第三期之灭亡满蒙,以便征服中国领土未实现。” ——田中义一

开拓万里波涛,布国威于四方。

——明治天皇

蓄谋已久!

一、九一八事变

1.背景:②日本想摆脱经济大危机带来的困境。

材料一:1929—1933年,资本主义世界经济危机期间,日本的对外贸易出口下降76.5%,进口下降71.7%。工业总产值下降32.9%。1931年,失业人数近300万。

材料二: 两年后,世界资本主义经济危机波及日本。为了摆脱经济和政治困境,日本急于发动侵略战争。日本军部势力和关东军下决心要制造事端,武装夺取中国东北。

一、九一八事变

2.概况:1931年9月18日,日本关东军炸毁沈阳北郊柳条湖附近南满铁路,反诬中国军队破坏,接着炮轰东北军驻地北大营,炮轰沈阳城。

沈

阳

柳条湖事件日军所谓证物

一、九一八事变

3.国民政府态度:实行不抵抗政策

思考:为何如此?

不准抵抗!

无论日本军人此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。

—— 蒋介石给张学良的密电(1931年8月16日)

沈阳日军行动,可作为地方事件,望力避冲突,以免事态扩大。一切对日交涉,听候中央处理。

—— 蒋介石致张学良密电(1931年9月19日)

“攘外必先安内,统一方能御侮。未有国不统一而能取胜于者。”

—蒋介石在南昌讲话

九一八事变时,蒋介石说:“中国枪不如人,机器不如人,工人不如人,拿什么和日本打仗?若抵抗日本顶多三天就亡国。” —冯玉祥《我所认识的蒋介石》

政府现时既以此次案件诉之于国联行政会,以待公理之解决,故已严格命令全国军队,对日军避免冲突,对于国民亦一致告诫,务必维持严肃镇静之态度。

——摘自《国民政府发表告国民书》,《申报》(1931年9月24日)

国民党反动派全力“剿共”

国力不如日本

寄希望于国际社会的干预

一、九一八事变

一、九一八事变

4.结果:不到半年,东北三省全境沦陷。

东北三省沦为日本的殖民地

东北3000万同胞沦为亡国奴

一、九一八事变

5.伪满洲国:1932 年,日本扶植早已退位的清朝末代皇帝溥仪,在长春建立伪满洲国,企图把东北从中国分裂出去。

身着伪满陆军大礼服的溥仪

伪满洲国国旗 伪满洲国宣传画

企图分裂中国

一、九一八事变

平顶山惨案

细菌活体实验

6.残酷殖民:屠杀无辜人民,掠夺战略资源,推行奴化教育

关东军宪兵队将抓获部分抗日人员与平民秘密押送到七三一部队,作为细菌实验之“材料”(又称原木),据七三一部队要员供认,至少有3000人在这里被残害。

一、九一八事变

张寒晖与歌曲《松花江上》

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱。我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘……”每当人们唱起这首如泣如诉、悲愤激越的歌曲《松花江上》时,仿佛看到当年在日军铁蹄蹂躏下的东北父老乡亲,看到遥望白山黑水,背井离乡、有家难归的东北妇孺学子。这首歌的作者是人民音乐家张寒晖。

张寒晖在西安二中任教时,目睹了东北军官兵对故土的深切眷恋,及对颠沛流离的悲苦怨愤,就以北方妇女失去亲人在坟头的哭诉声为音乐素材,写成了《松花江上》的曲调。当他吟唱到“爹娘啊,爹娘啊,什么时候才能欢聚一堂”时,不禁泪如雨下,嚎啕痛哭,旁边的流亡学生和难民也跟着恸哭。这首歌唱出了东北人民流离失所、家破人亡的悲痛,也唱出了全国人民对日本野蛮侵略中国的愤懑。这首歌问世后,立即传遍长城内外、大江南北。无数热血男儿高唱着这支血泪悲歌,奔赴抗日前线。遗憾的是,当时印刷的曲谱中作者署名多为“佚名”,张寒晖的名字并不为人所知。直到1950年,当曲谱正式铅印出版时,才署名“张寒晖”,而此时他已经在延安逝世4年了。

知

识

拓

展

东北各族民众与未撤走的东北军爱国官兵组织的抗日力量。

中国共产党派杨靖宇、赵一曼等人在东北开展抗日游击战争。

抗日义勇军

东北抗日游击队

1936年初,改编为由中国共产党领导的东北抗日联军。

“与城偕亡”的东北军将领马占山

战斗在白山黑水间的共产党员杨靖宇

东北抗日队伍抗击日军

一、九一八事变

7.东北爱国军民的抗日斗争:

8.影响:九一八事变成为中国人民抗日战争的起点,揭开了世界反法西斯战争的序幕。

14年抗战由此开始(1931-1945年)

一、九一八事变

二、华北危机与一二·九运动

东三省

热河

1932年“一二八”事变

1935年华北事变

1.华北危机:

①日本策划“华北五省自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图。

②民族危机空前严重,中日民族矛盾上升为主要矛盾。

华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!

一二·九运动,揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,打击了国民政府对日妥协的政策,促进了全国抗日救亡运动新高潮到来。

打倒日本帝国主义

停止内战,一致对外

“反对华北自治”

二、华北危机与一二·九运动

2.一二·九运动:1935年12月9日,北平数千名学生手举大旗标语,高呼抗日救国的口号聚集在新华门前,向国民党当局请愿。

电影《风云儿女》主题曲

聂耳作曲

田汉作词

“一二九”运动中,全国各地的学生、工人、爱国人士和支持中国的国际友好人士在集会上、在游行中都演唱了该曲。

二、华北危机与一二·九运动

三、西安事变

我国家、我民族,已处在千钧一发的生死关头。抗日则生,不抗日则死。大家都应当停止内战,以便集中一切国力去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

——中共《为抗日救国告全体同胞书》即“八一宣言”(1935.8.1)

毛泽东作报告

1935年底瓦窑堡会议

思考:面对日益严重的民族危机,中国共产党作何应对?

1.背景:①面对日益严重的民族危机,中共号召建立抗日民族统一战线。

蒋介石是何态度?

顽固坚持“攘外必先安内”!

三、西安事变

1.背景:②国民党将领张学良、杨虎城要求蒋介石联共抗日,多次恳请无望,实行“兵谏”。

张学良和杨虎城

2.时间、地点:1936.12.12(又称“双十二事变”)、西安

3.兵谏的目的:逼蒋抗日

东北军到临潼华清池捉蒋,蒋介石守卫武力阻拦,东北军开枪还击,双方激战。蒋介石慌乱中翻墙逃走,都没来得及穿鞋,为分散敌兵注意,蒋孝镇把自己鞋子脱下来给蒋穿。蒋介石踏着侍卫肩膀爬上后围墙,跌进墙外沟里,腰部受伤,蒋忍痛向后面骊山逃跑,摸索前进,最终藏进一个洼坑里,凌晨被东北军捉到,带回西安城内新城大楼。杨虎城第十七军在西京招待所扣押南京军政大员,如陈诚、蒋作宾、邵力子、蒋鼎文、陈调元、卫立煌、朱绍良等国民政府军政要员。

三、西安事变

剑拔弩张的“兵谏”时刻

国内外各种势力开始暗流涌动……

三、西安事变

谏蒋

捉蒋

日本

何应钦

美国

中共

宋美龄

放蒋

中共:

和平解决

国民党2号人物:

武力讨伐

宋氏姐弟: 和谈

民族利益至上!

4.结果:周恩来到西安谈判,蒋被迫接受停止内战、联共抗日等条件。

5.意义:①西安事变和平解决,揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。②十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

三、西安事变

1949年9月6日:杨虎城及其秘书、卫士和家人一共8人在重庆戴公祠被军统特务人员用匕首捅死,并用硝镪水毁灭尸体。

1937年12月:

偷回国,被软禁

西安事变后:被撤职,

被迫出国

2001年:逝世,享年101岁

1995年:侨居美国

1990年:恢复人身自由

解放战争后:继续被软禁

西安事变后:被软禁

课 堂 小 结

九一八事变到西安事变

九一八事变:

背景、概况、国民党态度、结果、伪满洲国……

西安事变:

背景、时间、地点、中共态度、结果、意义

华北事变与一二·九运动:

华北事变、一二·九运动

中 考 链 接

(2023·山东烟台·统考中考真题)由此,中国第一个举起了反法西斯的旗帜,成为世界反法西斯同盟国中参战时间最早、抗战时间最长的国家。材料中的“此”是指( )

A.九一八事变 B.华北事变 C.西安事变 D.七七事变

(2023·云南·统考中考真题)1936年12月14日,张学良通过广播电台发表讲话:“我们这次举动,完全是为民请命,决非造成内乱……只要合乎抗日救亡的主张,个人生命在所不计!”与材料相关的历史事件是( )

A.九一八事变 B.西安事变 C.七七事变 D.重庆谈判

A

B

中 考 链 接

(2023·山东滨州·统考中考真题)1943年,中、美、英三国首脑发表《开罗宣言》。宣言明确规定:日本所窃取的中国领土,例如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国。与日本占领上述地区相关的事件有( )

A.《南京条约》和《马关条约》的签订

B.《南京条约》和《凡尔赛条约》的签订

C.《马关条约》的签订和九一八事变

D.《凡尔赛条约》的签订和九一八事变

C

中 考 链 接

(2023·四川自贡·统考中考真题)1936年西安事变发生后,各派针对时局发表自己的看法,中国共产党从民族大义出发,旗帜鲜明地提出了自己的主张。当时,中共的态度是( )

A.扰乱形势,积极救蒋

B.讨伐张杨,震慑中共

C.扩大事态,挑起内战

D.和平解决,联蒋抗日

D

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹