山东省泰安市新泰中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省泰安市新泰中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 378.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-16 15:46:03 | ||

图片预览

文档简介

新泰中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

第Ⅰ卷 选择题

一、选择题(本大题有30小题,每小题1.5分,共45分。每题所列的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。)

1.《早期中国——中国文化圈的形成和发展》指出,新石器时代的花瓣纹彩陶的流行范围,已经涵盖了今天中国的大部分地区:同时,各地区的花瓣纹彩陶又呈现出较强的地域特色,整个文化区就像一朵由花心和多重花瓣组成的史前中国之花。这说明早期中国

A.“花心”文化向“花瓣”扩展 B.文化呈一体多元发展并相互交流

C.中原文化一直保持领先优势地位 D.文明时代始于新石器时代彩陶文化

2.鲁匡(新莽时大司农)言:“《诗》曰‘无酒酤我’,而《论语》曰‘酤酒不食’,二者非相反也。夫《诗》据承平之世,酒酤在官,和旨便人,可以相御也。《论语》孔子当周衰乱,酒酤在民,薄恶不诚,是以疑而弗食。”这反映了周朝( )

A.传统经济政策的变动 B.工匠的社会地位上升

C.以农为本的观念盛行 D.礼崩乐坏的影响加深

3.有学者认为某思想家的学说是“自然法”思想,这位思想家提出,除了让人民吃饱肚子以外,不要再搞什么绫罗珠宝之财;除搞好农业生产之外,不要使人们再有什么知识和欲望;不要人为地搞什么德、仁、义、礼之类的名堂,认为那是“乱之首”,又认为“夫兵者,不祥之器也”。这位思想家应是( )

A.孔子 B.老子 C.韩非子 D.孟子

4.张岂之在《中国历史》中写道:秦始皇时代,秦帝国的反抗力量主要活动于关东(指河南函谷关以东地区)……秦末大起义中数十家反秦武装力量也均崛起于关东;而关中地区未曾燃起一星反抗的火花。该学者重在说明( )

A.法家思想已不适应统治需要 B.各地经济发展水平差异非常大

C.关中地区社会矛盾尚未激化 D.六国旧地对秦统治缺乏认同感

5.秦统一后的国家形态结构与夏商西周最大的区别在于:在全国范围内废除诸侯,建立起单一的由中央政府直接管辖的郡县二级地方行政体制。这种“中央一郡县”一元化的行政体制( )

A.直接体现了儒家的大一统理念 B.消除了地方割据的根源

C.展现了统一的多民族国家特征 D.有效巩固了秦王朝统治

6.汉武帝对刺史的监察区域和督察范围作了严格的规定,把全国划分为十三(州部),每州为一个监察区,还规定刺史督察范围是“以六条问事”。“刺史六条”第一条即“强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”。其目的是( )

A.巩固行省制度 B.加强中央集权 C.削弱节度使职权 D.维持兵农合一

7.“往者(西汉初),豪强大家,得管山海之利,采铁石鼓铸,煮海为盐。一家聚众,或至千余人,大抵尽收放流(即流放)人民也。远去乡里,弃坟墓,依倚大家(豪强),聚深山穷泽之中,成奸伪之业,遂朋党之权,其轻为非亦大矣。”这反映了( )

A.盐铁私营政策及其危害 B.地方豪强势力不断膨胀

C.郡国并行导致政权不稳 D.汉初地方人口大量流失

8.东汉末年,关中地区人口从二百四十万减到五十万,南方人口则有增加;扬州从三百二十万增加到四百三十三万,荆州从三百五十九万增加到六百二十万。西晋永嘉以后,侨寓南方的人,截至刘宋初年即达九十万。促成上述变化的主要原因是( )

A.南方自然条件的优越 B.经济重心南移完成

C.南北政治环境的差异 D.民族交融逐步加深

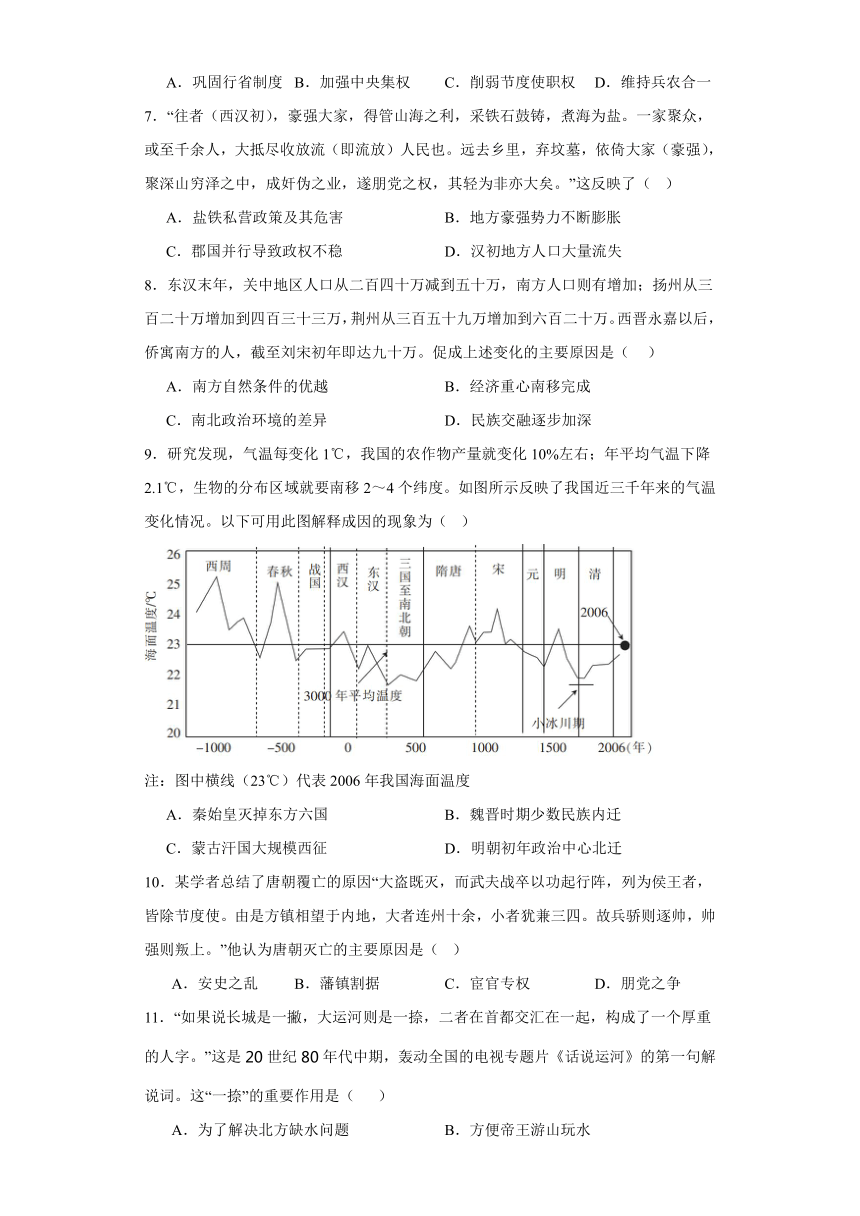

9.研究发现,气温每变化1℃,我国的农作物产量就变化10%左右;年平均气温下降2.1℃,生物的分布区域就要南移2~4个纬度。如图所示反映了我国近三千年来的气温变化情况。以下可用此图解释成因的现象为( )

注:图中横线(23℃)代表2006年我国海面温度

A.秦始皇灭掉东方六国 B.魏晋时期少数民族内迁

C.蒙古汗国大规模西征 D.明朝初年政治中心北迁

10.某学者总结了唐朝覆亡的原因“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。”他认为唐朝灭亡的主要原因是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.朋党之争

11.“如果说长城是一撇,大运河则是一捺,二者在首都交汇在一起,构成了一个厚重的人字。”这是20世纪80年代中期,轰动全国的电视专题片《话说运河》的第一句解说词。这“一捺”的重要作用是( )

A.为了解决北方缺水问题 B.方便帝王游山玩水

C.促进南北经济文化交流 D.便于军事力量调控

12.唐太宗曾对黄门侍郎王珪说,国家“置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。或有护己之短,忌闻其失,有是有非,衔以为怨。或有苟避私隙,相惜颜面,知非政事,遂即施行。难违一官之小情,顿为万人之大弊。此实亡国之政。”材料主要表明( )

A.官员的文化素质亟待提高 B.人情私利威胁政权的稳定

C.三省六部制导致效率低下 D.官官相护限制了中央集权

13.隋文帝立国后,把选官的权力收归中央,废除九品中正制,令各州每年向中央选送人才,参加秀才、明经等科的考试,合格者录用为官,不问门第。隋炀帝即位后增设进士科,用试策方法选拔官吏了,代替州地方官的举荐。隋朝选官制度的变化( )

A.消除了门阀政治的残余 B.加强了社会阶层的固化

C.保证了吏治的清明高效 D.扩大了封建统治的基础

14.马克垚在《世界文明史》中说:“儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然(唐代统治者)多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化……但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间。”该论述意在说明( )

A.儒学不是一种宗教信仰 B.佛道的传播具有广阔空间

C.儒学正统地位受到挑战 D.儒家的伦理道德源于宗教

15.以下魏晋隋唐时期的史实与结论对应准确的是( )

史实 结论

① 北魏孝文帝拓跋宏在其祖母冯太后的支持下,实行俸禄制、均田制、三长制等 巩固了北魏政权,促进了北方经济的恢复与发展

② 唐穆宗长庆年间,唐与吐蕃会盟,立碑于逻些(拉萨),碑文中写道“患难相恤,暴掠不作” 唐朝与吐蕃基本停止了纷争,保持和平相处

③ 唐代刘肃的《大唐新语》载:“高祖尝幸国学,命徐文远讲《孝经》,僧惠乘讲《金刚经》,道士刘进嘉讲《老子》 反映唐初在文化领域兼容并包的特点

④ 《唐律疏议》规定:“诸主殴部曲(依附民)至死者,徒一年。故杀者,加等”“诸部曲、奴婢过失杀主者,绞” 反映唐代社会成员的地位趋于平等

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.“中央大权的旁落,总是由于兵权和财权的旁落,宋太祖有鉴于此,设转运使于各路,以收财赋之权。诸州的兵,强者都升为禁军,直隶三衙。……如此一来,前此兵骄和外重之患,就都除掉了。”然而天下事有利必有弊,这样做可能导致的弊端是( )

A.有效预防内部发生叛乱,巩固国家统一 B.权力分割过细,影响行政效率

C.冗兵冗费加重朝廷负担,财政状况恶化 D.制度僵化因循守旧,缺乏变通

17.“神宗与王安石君臣相得,针对社会经济与行政体制进行全面的改革。但是王安石一方面加强生产,一方面裁抑兼并的改革方式,并未得到所有官僚的支持。新旧双方不但在政治、经济利益上有所冲突,在学术理念上更成对立之势。”由此可知,王安石变法( )

A.激化了君臣之间的矛盾 B.加剧了统治集团的分裂

C.致使北宋政权最终灭亡 D.实现了权力之间的制衡

18.辽朝统治了以东北地区为中心的广阔地带,在经济管理模式上,“汉族、渤海人及其他一些被征服的农耕民族仍以农业为主,契丹及其他有亲缘关系的草原民族仍以游牧和渔猎为主。”与此相应,辽在政治上实施南北面官制度。这些措施反映出辽的统治( )

A.因俗而治 B.仿行汉制 C.等级森严 D.重胡轻汉

19.《金史》载:“太祖入燕,始用辽南、北面官僚制度”。到1138年,实行“天眷新制”,在中央设尚书、中书、门下三省,同年,改燕京枢密院为行台尚书省,全面实行汉官制度,制定礼仪,从而结束了双重体制并存的局面。据此可以说明( )

A.单一的汉法制度导致了金朝逐渐衰落 B.统治区域的不断扩大加速封建化进程

C.因俗而治的管理模式已经被彻底废除 D.封建君主集权在金朝达到了新的高峰

20.南宋风俗宝典《梦粱录》有云:“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物,沿门歌叫关扑。”在南宋都城临安府,小商贩们挑着担子走街串巷,叫卖吃的用的穿的戴的玩的看的,其方式都是“歌叫关扑”。所谓“歌叫”,就是用唱腔来叫卖,吆喝出来如同唱歌。至于“关扑”,则类似于有奖促销。这反映出宋代( )

A.城市商业的发展B.市民文化的丰富C.经营模式的突破 D.音乐艺术的革新

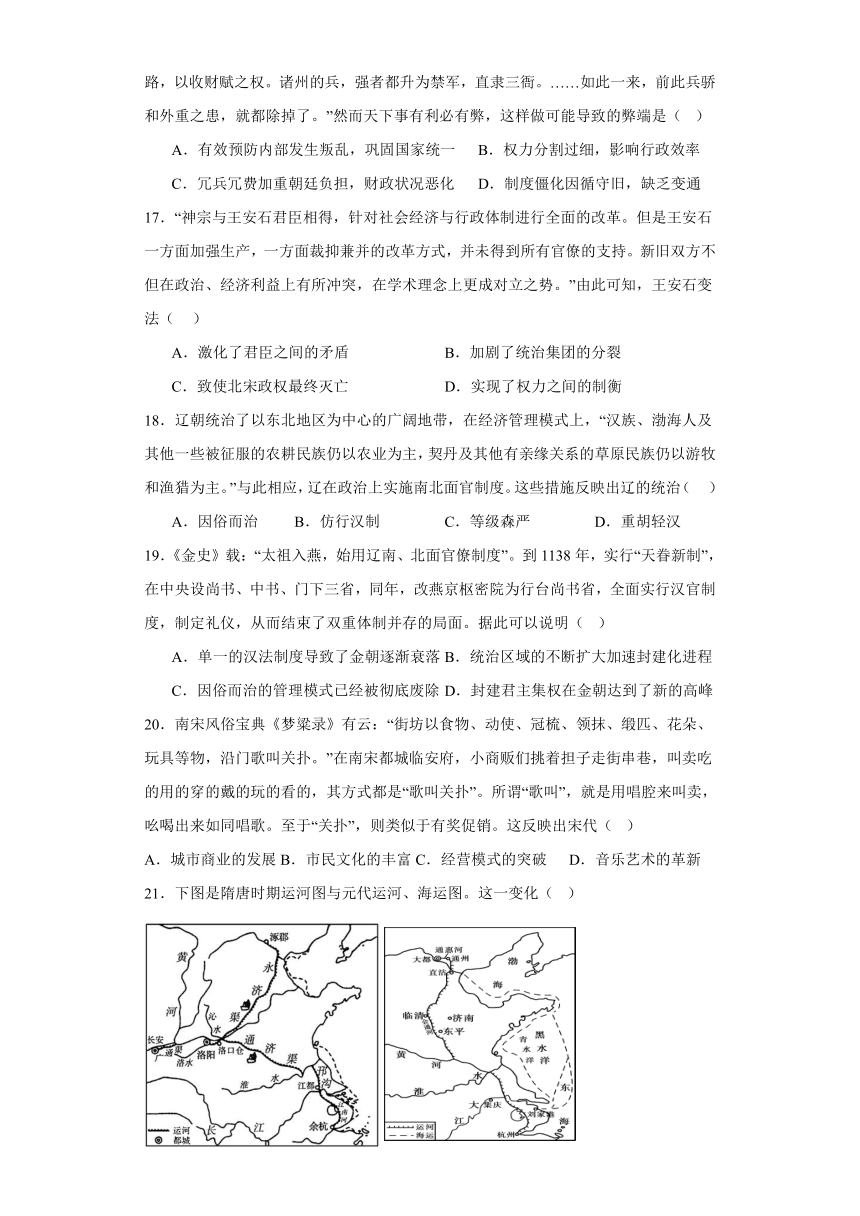

21.下图是隋唐时期运河图与元代运河、海运图。这一变化( )

A.有利于保障都城的物资供应 B.促进了关中与江南的交流

C.解决了北粮南调的运输问题 D.使海上贸易取代了陆上贸易

22.《大明律·户律》规定:“凡泛海客商舶船到岸,即将物货尽实报官抽分,若停塌沿港土商牙侩之家不报者,杖一百。虽供报而不尽者,罪亦如之,物货并人官。”此规定旨在( )

A.维护关税主权 B.促进对外贸易交流 C.推行海禁政策 D.防止白银大量外流

23.继明朝而起的清朝,从顺治皇帝以下,对明朝却颇多赞语。顺治帝说:“洪武所定条例章程,规画周详。朕所以谓历代之君,不及洪武也。”康熙帝称赞明朝:“治隆唐宋。”乾隆肯定崇祯皇帝:崇祯继位,“国事已不可为”,虽然辛苦经营17年,仍不能“补救倾危”,而以身殉国。这是为了( )

A.说明清朝延续明朝制度 B.努力开疆拓土

C.承袭正统巩固清朝统治 D.加强君主集权

24.明清之际,江南地区棉纺织业中从轧棉到织布,一般都以家庭经营为主,但棉布织成之后,农家小户虽可以自己染布,但质量无法保证。踹布是棉布染色之后的最后一道工序,也非普通农家二三劳力可以操作。于是染色便由染坊和踹坊来完成。这一现象反映出( )

A.手工业的专业化程度加深 B.传统自然经济在逐渐解体

C.传统经济形态正逐渐转型 D.农村已出现新的经济因素

25.明末短篇话本小说《型世言》设计的人物形象很有特色:第一回,借人物形象阐扬“忠”“义”“节”的思想观;第二、三、四回是“孝”;第五回重点是“义”;第六回是节烈。据此可知,该小说中的人物形象设计( )

A.有利于理学观念的世俗化B.迎合了平民阶层的审美以及品位

C.反映了市民阶层价值取向D.体现了统治者对百姓的道德教化

26.有学者认为,“比鸦片问题远为深刻的是几个概念冲突:中国自称天下宗主的角色与西方国家主权观念之间的不兼容;中国的朝贡关系体制与西方外交往来体制之间的冲突;以及中国农业的自给自足与英国工业的扩张之间的对抗。”材料重在( )

A.说明了鸦片战争爆发的必然性 B.掩盖英国对华战争的侵略性质

C.全面贬抑中国的政治经济制度 D.模糊东西方对抗的时空大背景

27.1890年在筹建铁厂选址时,时任湖广总督的张之洞曾说:“大冶路远,照料不便,若建于汉阳,吾犹及见铁厂之烟囱也。”考量多方因素后,张之洞将铁厂定址于汉阳(如图所示),汉阳铁厂的选址折射出当时( )

A.官僚资本主义发展的复杂性B.汉阳成为洋务运动中心

C.自然地理因素影响区域发展D.近代化进程的艰难曲折

28.《清稗类钞》中提道:“金陵久为洪秀全所据,自湘乡曾忠襄公国荃克复以后,战兵虽遣裁,而留防湘军常万数。故同(同治帝1861年~1875年在位)、光(光绪帝1875年~1908年在位)年间,江督一缺,必於湘军宿将中选之,盖非此不足安其心,且恐有他变。”由材料推知,同、光年间( )

A.湘淮系官僚集团开始崛起 B.清政府中央权力日益下移

C.太平天国运动影响清政府财政运作 D.帝国主义列强进一步加剧对华侵略

29.晚清时期,山东教案(又称反洋教斗争)频发,面对洋人、教士的侵略与违法行为,山东形成了包括封建官员、地主士绅、农民、手工业者、商人、城市平民、吏役兵丁、无产者等的反洋教大联合。由此可见( )

A.国人民族民主意识觉醒 B.清廷中央集权式微

C.传统文化排斥洋教文化 D.中外民族矛盾深化

30.近代上海《点石斋画报》有一幅《伏阙陈书》,图上有题记:“台湾为南洋门户,自经李傅相与倭订约,允将全省拱手让之,全台人士义愤填膺……其闽省诸孝廉之在京会试者……赴都察院陈情,继而浙江、广东等十七省孝廉联名呈请代奏,众口一词,皆谓此地万不可让……”该图反映了( )

A.广大人民群众关心国事 B.民族危机动摇清政府统治基础

C.维新变法运动拉开序幕 D.台湾人民积极投身反割台斗争

二、材料分析题

31.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,中原各国因社会发展比相邻的其他少数民族先进,自称为“华夏”。华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处,各民族之间加强了经济文化联系……华夏作为政治、文化实体,逐渐被少数民族认同,各族同源共祖的观念得到发展。——摘编自普通高中教科书教师教学用书《历史·必修·中外历史纲要》(上)

材料二 秦汉可以称为中国历史上的奠基时代,原因有:其一,从诸侯争霸到统一王朝,莫定了两千年的基本制度格局。其二,这个时代孕育出了皇帝制度、等级官僚制、郡县乡里制,还有律令、文书等制度运作方式……

——摘编自侯旭东《泰汉称为中国历史上的奠基时代的原因》

材料三 唐朝建立后,立即着手进行统一全国的战争。在魏晋以来民族大融合的基础上,唐实行开明的民族政策,唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”羁縻政策的推行,推动了中华民族大家庭的团结巩固。随着对外关系的发展,唐政府也吸纳了不少外国人供职,外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教,唐玄宗喜立边功,用募兵制取代府兵制,使得边防重镇军事实力迅速增强。安史之乱后,为弥补财政亏空,唐朝对税收体制做出重大调整,一定程度上加强了唐中央的经济力量。

——摘编自朱绍侯、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期华夏作为政治、文化实体,被少数民族认同的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝建立与巩固统一多民族国家的措施。(6分)

(3)根据材料三,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。(4分)

32.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐中期以前,我国古代的经济重心一直在北方,但由于安史之乱后,南方经济迅速发展。我国古代的经济以农业生产为主,农业的发展是经济繁荣的根本。唐朝后期,南方大力兴修水利,围水造田,水稻种植面积大大增加。晚唐五代时期,江南一代已经出现了圩田。南方粮食作物本以水稻为主,从唐代中叶起,由于北人南迁、水稻品种多样化以及耕作技术的进步等,水稻在全国粮食生产中开始占据首位。随着农业生产技术的不断进步,粮食生产力的不断提高,一部分农业劳动力分离出来,专门从事经济作物的生产。——摘编自赵黎君《唐朝经济重心南移的原因及表现》

材料二 北宋靖康年间,大量人口涌入南方,土地亩产面临着巨大的压力。宋王朝积极推广多种粮食作物及经济作物实现了稻麦两熟制。北宋真宗一朝,积极改良稻种,特派使臣从福建地区征调占城稻种,分配在全国各地推广种植。宋王朝还首开“田制不立”“不抑兼并”的先河,承认土地的私有化形式,允许农户对土地进行公开买卖与兼并。大量的私田被开垦,还出现了许多新的田种;圩田、沙田、架田等等。为了国家长治久安,两宋在兴修水利上也没有放松。北方以疏浚河道和淤田为主,南方则主要是圩田和海塘工程等;在方式上既有修复整治旧有河流渠道,又有修筑新堤堰塘扩大灌溉面积。两宋年间的徭役主要就是政府相关部门组织的农田水利建设。

(1)根据材料一,指出唐朝南方地区农业发展的表现。(4分 )

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响唐宋时期农业发展的因素。(8分)

33.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:中国传统的文化优越感,在鸦片战争中受到了一次不大的冲击。堂堂天朝竟败在了“蕞尔岛夷”手下,着实使君臣们为之一惊。但这场战争毕竟只使君臣慑于对手的船坚炮利,峰回路转,化作阵阵水沫,大有雨过忘雷之意”。君臣们仍然在自圆自足的文化心理支配下昏昏睡去。 ﹣摘编自沈渭滨《困厄中的近代化》

材料二:“中体西用”正是在中国的大门被强行打开不久产生的一种社会思潮。这种社会思潮的出现,正说明一些中国人改变了“夷夏之防”的旧观念,提出了如何学习西方的一种战略思想。在中国近代思想文化史上的第一阶段,“中体西用”的提出者们只好在维护“中体”的大旗下学习“西学”。如果没有“中体”作为皮,则“西学”之毛亦无所依托。当时除了“中体西用”,还找不出别的更好的口号来。

材料三:甲午战争后各方人士包括维新派知识分子、朝廷及地方的开明官员,如梁启超、孙家鼎、陈宝箴、盛宣怀等人,都突破了洋务派对“中体西用”的解释。他们认为洋务派的变法仅“是变事耳;只向西方学习器械、技艺,尚未学其根本,若要改变中国积弱积贫之现状,必须“尽弃旧习,这些都不同程度地涉及对“体”进行变革的要求。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对西方的认识。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出“中体西用”思想在当时的作用。(5分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析甲午战争后维新人士突破“中体西用”思想的原因。(6分)

34.阅读材料,完成下列要求。

某现代著名学者在他的一部论著中从六个方面论证了晚明(1573—1644 年)出现的大变局。该论著的目录大致如下,事实上晚明时期国家的许多方面的确也发生了很大变化。

根据材料并结合所学知识,请以“晚明大变局”为主题自拟一个题目进行论述。(要求标题具体明确,逻辑清晰,史论结合)(12分)

参考答案:

1.B2.A3.B4.D5.C6.B7.A8.C9.B10.B11.C12.B13.D14.C15.A16.C17.B

18.A19.B20.A21.A22.C23.A24.A25.A26.A27.D28.B29.D30.C

31.(1)原因:中原各国因社会发展比相邻的其他少数民族先进;华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处;各民族之间加强了经济文化联系。(2)措施:实行皇帝制;实行三公九卿制;废除分封制推广郡县制;颁布法律;统一文字;统一货币和度量衡等。(3点即可)。(3)意义:扩大了疆域;强化了民族认同(促进了民族融合)促进了思想文化包容发展;完善了治国理政的基本模式(促进了统一多民族国家的工巩固与发展)。(2点即可)。

32.(1)表现:耕地面积扩大;南方的水稻在全国粮食生产中开始占据首位;农作物种植出现专业化。(2)因素:劳动力的增长(人口的增加);农业技术的进步;粮食作物和经济作物的推广;政府政策的支持;水利工程的建设;社会状况的变化。

33.(1)认识:统治认可西方的坚船利炮;认为中国政治制度优越于西方。

(2)作用:中体西用思想对于冲破封建思想,引进西方自然科学、军事的近代化和新式教育的产生发挥过积极作用;不变革制度,不能使中国走上富国强兵的道路。

(3)原因:19世纪列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重;洋务派“中体西用”的思想主张不能挽救中国;19世纪末,民族资产阶级登上历史舞台,主张变革。

34.论题:晚明时期社会进入了大变局时代,出现了许多新气象。

明朝中后期,虽然君主专制统治不断强化,自给自足的小农经济继续发展,宋明理学也走向僵化,对外闭关海禁,但是晚明社会却处于大变局时代,出现了一系列新气象。随着新航路的开辟,外国商人学者、外国商品、外国文化等通过澳门等地进入中国,中国逐渐被卷入全球化浪潮,朝贡体制逐渐被打破,海禁受到冲击,政府不时的对外开放,推动了江南外贸的发展;与此同时,商品经济十分繁荣和资本主义萌芽出现,市民阶层不断壮大,西学东渐出现,西方科技文化传入中国,冲击着中国的传统文化;孔子和儒家经典的权威受到质疑,开明儒学家提倡“工商皆本”,主张“经世致用”,反对君主专制,推动了晚明时期的思想解放。

总之,在内外多种因素冲击下,晚明在政治、经济、思想文化、外交等各个方面都出现了新现象,进入到一个大变局时代。

其它观点:新思想的出现是晚明大变局的重要表现;晚明大变局中,社会经济得到了新发展。

答案第2页,共2页

第Ⅰ卷 选择题

一、选择题(本大题有30小题,每小题1.5分,共45分。每题所列的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。)

1.《早期中国——中国文化圈的形成和发展》指出,新石器时代的花瓣纹彩陶的流行范围,已经涵盖了今天中国的大部分地区:同时,各地区的花瓣纹彩陶又呈现出较强的地域特色,整个文化区就像一朵由花心和多重花瓣组成的史前中国之花。这说明早期中国

A.“花心”文化向“花瓣”扩展 B.文化呈一体多元发展并相互交流

C.中原文化一直保持领先优势地位 D.文明时代始于新石器时代彩陶文化

2.鲁匡(新莽时大司农)言:“《诗》曰‘无酒酤我’,而《论语》曰‘酤酒不食’,二者非相反也。夫《诗》据承平之世,酒酤在官,和旨便人,可以相御也。《论语》孔子当周衰乱,酒酤在民,薄恶不诚,是以疑而弗食。”这反映了周朝( )

A.传统经济政策的变动 B.工匠的社会地位上升

C.以农为本的观念盛行 D.礼崩乐坏的影响加深

3.有学者认为某思想家的学说是“自然法”思想,这位思想家提出,除了让人民吃饱肚子以外,不要再搞什么绫罗珠宝之财;除搞好农业生产之外,不要使人们再有什么知识和欲望;不要人为地搞什么德、仁、义、礼之类的名堂,认为那是“乱之首”,又认为“夫兵者,不祥之器也”。这位思想家应是( )

A.孔子 B.老子 C.韩非子 D.孟子

4.张岂之在《中国历史》中写道:秦始皇时代,秦帝国的反抗力量主要活动于关东(指河南函谷关以东地区)……秦末大起义中数十家反秦武装力量也均崛起于关东;而关中地区未曾燃起一星反抗的火花。该学者重在说明( )

A.法家思想已不适应统治需要 B.各地经济发展水平差异非常大

C.关中地区社会矛盾尚未激化 D.六国旧地对秦统治缺乏认同感

5.秦统一后的国家形态结构与夏商西周最大的区别在于:在全国范围内废除诸侯,建立起单一的由中央政府直接管辖的郡县二级地方行政体制。这种“中央一郡县”一元化的行政体制( )

A.直接体现了儒家的大一统理念 B.消除了地方割据的根源

C.展现了统一的多民族国家特征 D.有效巩固了秦王朝统治

6.汉武帝对刺史的监察区域和督察范围作了严格的规定,把全国划分为十三(州部),每州为一个监察区,还规定刺史督察范围是“以六条问事”。“刺史六条”第一条即“强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”。其目的是( )

A.巩固行省制度 B.加强中央集权 C.削弱节度使职权 D.维持兵农合一

7.“往者(西汉初),豪强大家,得管山海之利,采铁石鼓铸,煮海为盐。一家聚众,或至千余人,大抵尽收放流(即流放)人民也。远去乡里,弃坟墓,依倚大家(豪强),聚深山穷泽之中,成奸伪之业,遂朋党之权,其轻为非亦大矣。”这反映了( )

A.盐铁私营政策及其危害 B.地方豪强势力不断膨胀

C.郡国并行导致政权不稳 D.汉初地方人口大量流失

8.东汉末年,关中地区人口从二百四十万减到五十万,南方人口则有增加;扬州从三百二十万增加到四百三十三万,荆州从三百五十九万增加到六百二十万。西晋永嘉以后,侨寓南方的人,截至刘宋初年即达九十万。促成上述变化的主要原因是( )

A.南方自然条件的优越 B.经济重心南移完成

C.南北政治环境的差异 D.民族交融逐步加深

9.研究发现,气温每变化1℃,我国的农作物产量就变化10%左右;年平均气温下降2.1℃,生物的分布区域就要南移2~4个纬度。如图所示反映了我国近三千年来的气温变化情况。以下可用此图解释成因的现象为( )

注:图中横线(23℃)代表2006年我国海面温度

A.秦始皇灭掉东方六国 B.魏晋时期少数民族内迁

C.蒙古汗国大规模西征 D.明朝初年政治中心北迁

10.某学者总结了唐朝覆亡的原因“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。”他认为唐朝灭亡的主要原因是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.朋党之争

11.“如果说长城是一撇,大运河则是一捺,二者在首都交汇在一起,构成了一个厚重的人字。”这是20世纪80年代中期,轰动全国的电视专题片《话说运河》的第一句解说词。这“一捺”的重要作用是( )

A.为了解决北方缺水问题 B.方便帝王游山玩水

C.促进南北经济文化交流 D.便于军事力量调控

12.唐太宗曾对黄门侍郎王珪说,国家“置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。或有护己之短,忌闻其失,有是有非,衔以为怨。或有苟避私隙,相惜颜面,知非政事,遂即施行。难违一官之小情,顿为万人之大弊。此实亡国之政。”材料主要表明( )

A.官员的文化素质亟待提高 B.人情私利威胁政权的稳定

C.三省六部制导致效率低下 D.官官相护限制了中央集权

13.隋文帝立国后,把选官的权力收归中央,废除九品中正制,令各州每年向中央选送人才,参加秀才、明经等科的考试,合格者录用为官,不问门第。隋炀帝即位后增设进士科,用试策方法选拔官吏了,代替州地方官的举荐。隋朝选官制度的变化( )

A.消除了门阀政治的残余 B.加强了社会阶层的固化

C.保证了吏治的清明高效 D.扩大了封建统治的基础

14.马克垚在《世界文明史》中说:“儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然(唐代统治者)多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化……但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间。”该论述意在说明( )

A.儒学不是一种宗教信仰 B.佛道的传播具有广阔空间

C.儒学正统地位受到挑战 D.儒家的伦理道德源于宗教

15.以下魏晋隋唐时期的史实与结论对应准确的是( )

史实 结论

① 北魏孝文帝拓跋宏在其祖母冯太后的支持下,实行俸禄制、均田制、三长制等 巩固了北魏政权,促进了北方经济的恢复与发展

② 唐穆宗长庆年间,唐与吐蕃会盟,立碑于逻些(拉萨),碑文中写道“患难相恤,暴掠不作” 唐朝与吐蕃基本停止了纷争,保持和平相处

③ 唐代刘肃的《大唐新语》载:“高祖尝幸国学,命徐文远讲《孝经》,僧惠乘讲《金刚经》,道士刘进嘉讲《老子》 反映唐初在文化领域兼容并包的特点

④ 《唐律疏议》规定:“诸主殴部曲(依附民)至死者,徒一年。故杀者,加等”“诸部曲、奴婢过失杀主者,绞” 反映唐代社会成员的地位趋于平等

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.“中央大权的旁落,总是由于兵权和财权的旁落,宋太祖有鉴于此,设转运使于各路,以收财赋之权。诸州的兵,强者都升为禁军,直隶三衙。……如此一来,前此兵骄和外重之患,就都除掉了。”然而天下事有利必有弊,这样做可能导致的弊端是( )

A.有效预防内部发生叛乱,巩固国家统一 B.权力分割过细,影响行政效率

C.冗兵冗费加重朝廷负担,财政状况恶化 D.制度僵化因循守旧,缺乏变通

17.“神宗与王安石君臣相得,针对社会经济与行政体制进行全面的改革。但是王安石一方面加强生产,一方面裁抑兼并的改革方式,并未得到所有官僚的支持。新旧双方不但在政治、经济利益上有所冲突,在学术理念上更成对立之势。”由此可知,王安石变法( )

A.激化了君臣之间的矛盾 B.加剧了统治集团的分裂

C.致使北宋政权最终灭亡 D.实现了权力之间的制衡

18.辽朝统治了以东北地区为中心的广阔地带,在经济管理模式上,“汉族、渤海人及其他一些被征服的农耕民族仍以农业为主,契丹及其他有亲缘关系的草原民族仍以游牧和渔猎为主。”与此相应,辽在政治上实施南北面官制度。这些措施反映出辽的统治( )

A.因俗而治 B.仿行汉制 C.等级森严 D.重胡轻汉

19.《金史》载:“太祖入燕,始用辽南、北面官僚制度”。到1138年,实行“天眷新制”,在中央设尚书、中书、门下三省,同年,改燕京枢密院为行台尚书省,全面实行汉官制度,制定礼仪,从而结束了双重体制并存的局面。据此可以说明( )

A.单一的汉法制度导致了金朝逐渐衰落 B.统治区域的不断扩大加速封建化进程

C.因俗而治的管理模式已经被彻底废除 D.封建君主集权在金朝达到了新的高峰

20.南宋风俗宝典《梦粱录》有云:“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物,沿门歌叫关扑。”在南宋都城临安府,小商贩们挑着担子走街串巷,叫卖吃的用的穿的戴的玩的看的,其方式都是“歌叫关扑”。所谓“歌叫”,就是用唱腔来叫卖,吆喝出来如同唱歌。至于“关扑”,则类似于有奖促销。这反映出宋代( )

A.城市商业的发展B.市民文化的丰富C.经营模式的突破 D.音乐艺术的革新

21.下图是隋唐时期运河图与元代运河、海运图。这一变化( )

A.有利于保障都城的物资供应 B.促进了关中与江南的交流

C.解决了北粮南调的运输问题 D.使海上贸易取代了陆上贸易

22.《大明律·户律》规定:“凡泛海客商舶船到岸,即将物货尽实报官抽分,若停塌沿港土商牙侩之家不报者,杖一百。虽供报而不尽者,罪亦如之,物货并人官。”此规定旨在( )

A.维护关税主权 B.促进对外贸易交流 C.推行海禁政策 D.防止白银大量外流

23.继明朝而起的清朝,从顺治皇帝以下,对明朝却颇多赞语。顺治帝说:“洪武所定条例章程,规画周详。朕所以谓历代之君,不及洪武也。”康熙帝称赞明朝:“治隆唐宋。”乾隆肯定崇祯皇帝:崇祯继位,“国事已不可为”,虽然辛苦经营17年,仍不能“补救倾危”,而以身殉国。这是为了( )

A.说明清朝延续明朝制度 B.努力开疆拓土

C.承袭正统巩固清朝统治 D.加强君主集权

24.明清之际,江南地区棉纺织业中从轧棉到织布,一般都以家庭经营为主,但棉布织成之后,农家小户虽可以自己染布,但质量无法保证。踹布是棉布染色之后的最后一道工序,也非普通农家二三劳力可以操作。于是染色便由染坊和踹坊来完成。这一现象反映出( )

A.手工业的专业化程度加深 B.传统自然经济在逐渐解体

C.传统经济形态正逐渐转型 D.农村已出现新的经济因素

25.明末短篇话本小说《型世言》设计的人物形象很有特色:第一回,借人物形象阐扬“忠”“义”“节”的思想观;第二、三、四回是“孝”;第五回重点是“义”;第六回是节烈。据此可知,该小说中的人物形象设计( )

A.有利于理学观念的世俗化B.迎合了平民阶层的审美以及品位

C.反映了市民阶层价值取向D.体现了统治者对百姓的道德教化

26.有学者认为,“比鸦片问题远为深刻的是几个概念冲突:中国自称天下宗主的角色与西方国家主权观念之间的不兼容;中国的朝贡关系体制与西方外交往来体制之间的冲突;以及中国农业的自给自足与英国工业的扩张之间的对抗。”材料重在( )

A.说明了鸦片战争爆发的必然性 B.掩盖英国对华战争的侵略性质

C.全面贬抑中国的政治经济制度 D.模糊东西方对抗的时空大背景

27.1890年在筹建铁厂选址时,时任湖广总督的张之洞曾说:“大冶路远,照料不便,若建于汉阳,吾犹及见铁厂之烟囱也。”考量多方因素后,张之洞将铁厂定址于汉阳(如图所示),汉阳铁厂的选址折射出当时( )

A.官僚资本主义发展的复杂性B.汉阳成为洋务运动中心

C.自然地理因素影响区域发展D.近代化进程的艰难曲折

28.《清稗类钞》中提道:“金陵久为洪秀全所据,自湘乡曾忠襄公国荃克复以后,战兵虽遣裁,而留防湘军常万数。故同(同治帝1861年~1875年在位)、光(光绪帝1875年~1908年在位)年间,江督一缺,必於湘军宿将中选之,盖非此不足安其心,且恐有他变。”由材料推知,同、光年间( )

A.湘淮系官僚集团开始崛起 B.清政府中央权力日益下移

C.太平天国运动影响清政府财政运作 D.帝国主义列强进一步加剧对华侵略

29.晚清时期,山东教案(又称反洋教斗争)频发,面对洋人、教士的侵略与违法行为,山东形成了包括封建官员、地主士绅、农民、手工业者、商人、城市平民、吏役兵丁、无产者等的反洋教大联合。由此可见( )

A.国人民族民主意识觉醒 B.清廷中央集权式微

C.传统文化排斥洋教文化 D.中外民族矛盾深化

30.近代上海《点石斋画报》有一幅《伏阙陈书》,图上有题记:“台湾为南洋门户,自经李傅相与倭订约,允将全省拱手让之,全台人士义愤填膺……其闽省诸孝廉之在京会试者……赴都察院陈情,继而浙江、广东等十七省孝廉联名呈请代奏,众口一词,皆谓此地万不可让……”该图反映了( )

A.广大人民群众关心国事 B.民族危机动摇清政府统治基础

C.维新变法运动拉开序幕 D.台湾人民积极投身反割台斗争

二、材料分析题

31.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,中原各国因社会发展比相邻的其他少数民族先进,自称为“华夏”。华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处,各民族之间加强了经济文化联系……华夏作为政治、文化实体,逐渐被少数民族认同,各族同源共祖的观念得到发展。——摘编自普通高中教科书教师教学用书《历史·必修·中外历史纲要》(上)

材料二 秦汉可以称为中国历史上的奠基时代,原因有:其一,从诸侯争霸到统一王朝,莫定了两千年的基本制度格局。其二,这个时代孕育出了皇帝制度、等级官僚制、郡县乡里制,还有律令、文书等制度运作方式……

——摘编自侯旭东《泰汉称为中国历史上的奠基时代的原因》

材料三 唐朝建立后,立即着手进行统一全国的战争。在魏晋以来民族大融合的基础上,唐实行开明的民族政策,唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”羁縻政策的推行,推动了中华民族大家庭的团结巩固。随着对外关系的发展,唐政府也吸纳了不少外国人供职,外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教,唐玄宗喜立边功,用募兵制取代府兵制,使得边防重镇军事实力迅速增强。安史之乱后,为弥补财政亏空,唐朝对税收体制做出重大调整,一定程度上加强了唐中央的经济力量。

——摘编自朱绍侯、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期华夏作为政治、文化实体,被少数民族认同的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝建立与巩固统一多民族国家的措施。(6分)

(3)根据材料三,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。(4分)

32.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐中期以前,我国古代的经济重心一直在北方,但由于安史之乱后,南方经济迅速发展。我国古代的经济以农业生产为主,农业的发展是经济繁荣的根本。唐朝后期,南方大力兴修水利,围水造田,水稻种植面积大大增加。晚唐五代时期,江南一代已经出现了圩田。南方粮食作物本以水稻为主,从唐代中叶起,由于北人南迁、水稻品种多样化以及耕作技术的进步等,水稻在全国粮食生产中开始占据首位。随着农业生产技术的不断进步,粮食生产力的不断提高,一部分农业劳动力分离出来,专门从事经济作物的生产。——摘编自赵黎君《唐朝经济重心南移的原因及表现》

材料二 北宋靖康年间,大量人口涌入南方,土地亩产面临着巨大的压力。宋王朝积极推广多种粮食作物及经济作物实现了稻麦两熟制。北宋真宗一朝,积极改良稻种,特派使臣从福建地区征调占城稻种,分配在全国各地推广种植。宋王朝还首开“田制不立”“不抑兼并”的先河,承认土地的私有化形式,允许农户对土地进行公开买卖与兼并。大量的私田被开垦,还出现了许多新的田种;圩田、沙田、架田等等。为了国家长治久安,两宋在兴修水利上也没有放松。北方以疏浚河道和淤田为主,南方则主要是圩田和海塘工程等;在方式上既有修复整治旧有河流渠道,又有修筑新堤堰塘扩大灌溉面积。两宋年间的徭役主要就是政府相关部门组织的农田水利建设。

(1)根据材料一,指出唐朝南方地区农业发展的表现。(4分 )

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响唐宋时期农业发展的因素。(8分)

33.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:中国传统的文化优越感,在鸦片战争中受到了一次不大的冲击。堂堂天朝竟败在了“蕞尔岛夷”手下,着实使君臣们为之一惊。但这场战争毕竟只使君臣慑于对手的船坚炮利,峰回路转,化作阵阵水沫,大有雨过忘雷之意”。君臣们仍然在自圆自足的文化心理支配下昏昏睡去。 ﹣摘编自沈渭滨《困厄中的近代化》

材料二:“中体西用”正是在中国的大门被强行打开不久产生的一种社会思潮。这种社会思潮的出现,正说明一些中国人改变了“夷夏之防”的旧观念,提出了如何学习西方的一种战略思想。在中国近代思想文化史上的第一阶段,“中体西用”的提出者们只好在维护“中体”的大旗下学习“西学”。如果没有“中体”作为皮,则“西学”之毛亦无所依托。当时除了“中体西用”,还找不出别的更好的口号来。

材料三:甲午战争后各方人士包括维新派知识分子、朝廷及地方的开明官员,如梁启超、孙家鼎、陈宝箴、盛宣怀等人,都突破了洋务派对“中体西用”的解释。他们认为洋务派的变法仅“是变事耳;只向西方学习器械、技艺,尚未学其根本,若要改变中国积弱积贫之现状,必须“尽弃旧习,这些都不同程度地涉及对“体”进行变革的要求。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对西方的认识。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出“中体西用”思想在当时的作用。(5分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析甲午战争后维新人士突破“中体西用”思想的原因。(6分)

34.阅读材料,完成下列要求。

某现代著名学者在他的一部论著中从六个方面论证了晚明(1573—1644 年)出现的大变局。该论著的目录大致如下,事实上晚明时期国家的许多方面的确也发生了很大变化。

根据材料并结合所学知识,请以“晚明大变局”为主题自拟一个题目进行论述。(要求标题具体明确,逻辑清晰,史论结合)(12分)

参考答案:

1.B2.A3.B4.D5.C6.B7.A8.C9.B10.B11.C12.B13.D14.C15.A16.C17.B

18.A19.B20.A21.A22.C23.A24.A25.A26.A27.D28.B29.D30.C

31.(1)原因:中原各国因社会发展比相邻的其他少数民族先进;华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处;各民族之间加强了经济文化联系。(2)措施:实行皇帝制;实行三公九卿制;废除分封制推广郡县制;颁布法律;统一文字;统一货币和度量衡等。(3点即可)。(3)意义:扩大了疆域;强化了民族认同(促进了民族融合)促进了思想文化包容发展;完善了治国理政的基本模式(促进了统一多民族国家的工巩固与发展)。(2点即可)。

32.(1)表现:耕地面积扩大;南方的水稻在全国粮食生产中开始占据首位;农作物种植出现专业化。(2)因素:劳动力的增长(人口的增加);农业技术的进步;粮食作物和经济作物的推广;政府政策的支持;水利工程的建设;社会状况的变化。

33.(1)认识:统治认可西方的坚船利炮;认为中国政治制度优越于西方。

(2)作用:中体西用思想对于冲破封建思想,引进西方自然科学、军事的近代化和新式教育的产生发挥过积极作用;不变革制度,不能使中国走上富国强兵的道路。

(3)原因:19世纪列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重;洋务派“中体西用”的思想主张不能挽救中国;19世纪末,民族资产阶级登上历史舞台,主张变革。

34.论题:晚明时期社会进入了大变局时代,出现了许多新气象。

明朝中后期,虽然君主专制统治不断强化,自给自足的小农经济继续发展,宋明理学也走向僵化,对外闭关海禁,但是晚明社会却处于大变局时代,出现了一系列新气象。随着新航路的开辟,外国商人学者、外国商品、外国文化等通过澳门等地进入中国,中国逐渐被卷入全球化浪潮,朝贡体制逐渐被打破,海禁受到冲击,政府不时的对外开放,推动了江南外贸的发展;与此同时,商品经济十分繁荣和资本主义萌芽出现,市民阶层不断壮大,西学东渐出现,西方科技文化传入中国,冲击着中国的传统文化;孔子和儒家经典的权威受到质疑,开明儒学家提倡“工商皆本”,主张“经世致用”,反对君主专制,推动了晚明时期的思想解放。

总之,在内外多种因素冲击下,晚明在政治、经济、思想文化、外交等各个方面都出现了新现象,进入到一个大变局时代。

其它观点:新思想的出现是晚明大变局的重要表现;晚明大变局中,社会经济得到了新发展。

答案第2页,共2页

同课章节目录