人教版必修1第四单元第14课新民主主义革命的崛起(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修1第四单元第14课新民主主义革命的崛起(共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-03-31 13:25:53 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。第14课

新民主主义革命的崛起(1919—1927)近代民主革命1840年1919年旧民主主义革命新民主主义革命资产阶级无产阶级1949年1、概述五四运动、中国共产党诞生、国共合作和北伐战争的史实

2、认识其对中国社会变革的影响 课标要求:导火线:巴黎和会上 中国外交失败一)直接原因(导火线)一.五四风雷二)经过三)意义一.五四风雷根本原因:北洋军阀的封建统治

激化了社会矛盾。一)直接原因(导火线)五四精神五四精神

90年前爆发的五四运动,孕育了 、

、 、 的伟大五四精神。

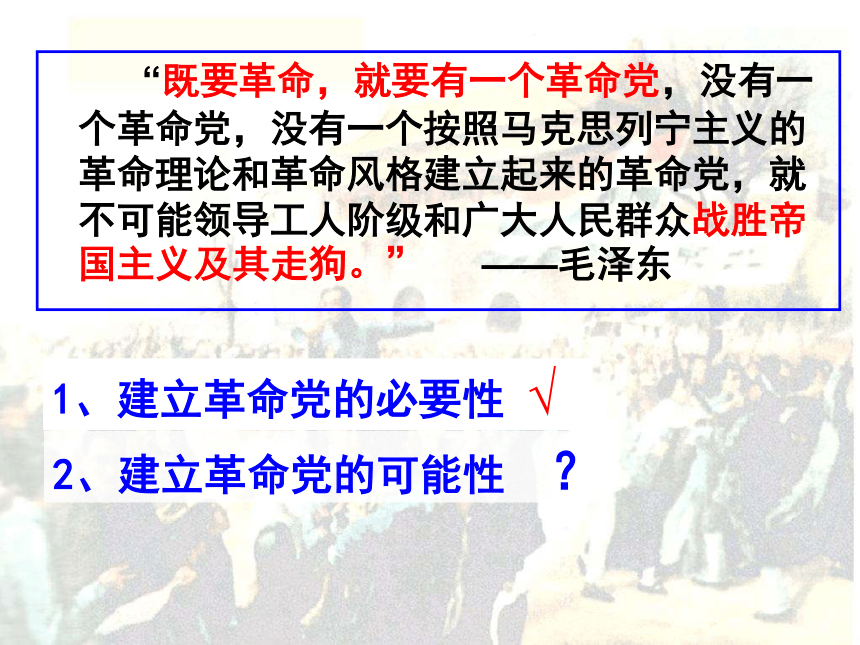

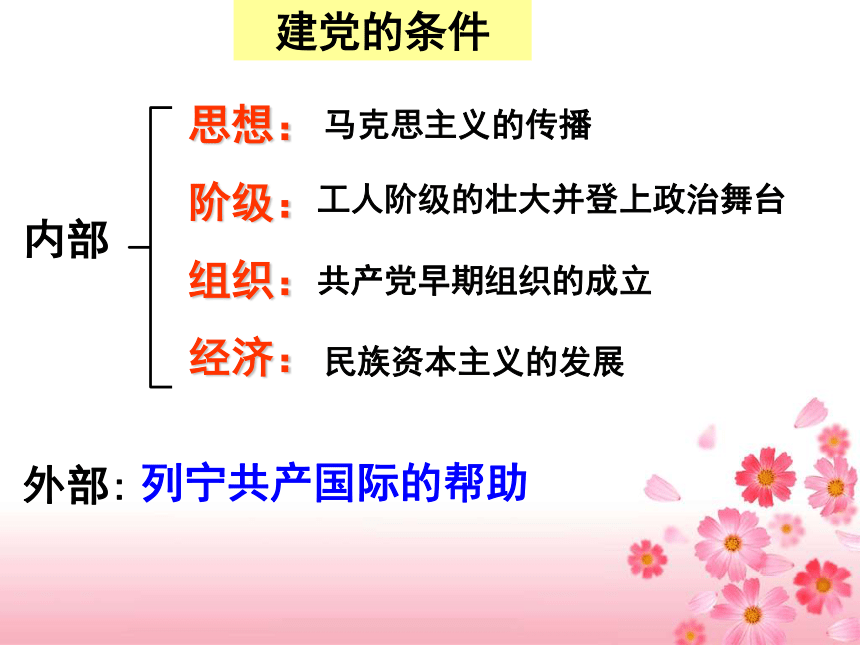

----《李长春:在纪念五四运动90周年大会上的讲话 》爱国民主科学进步 “既要革命,就要有一个革命党,没有一个革命党,没有一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建立起来的革命党,就不可能领导工人阶级和广大人民群众战胜帝国主义及其走狗。” ——毛泽东1、建立革命党的必要性 √2、建立革命党的可能性 ?内部建党的条件思想:

阶级:

组织:

经济:

工人阶级的壮大并登上政治舞台马克思主义的传播共产党早期组织的成立民族资本主义的发展外部:列宁共产国际的帮助二 、中国共产党诞生二 、中国共产党诞生时间:地点:代表:党纲

内容:1921年7月23日上海 → 嘉兴南湖毛泽东等13人党的名称:

奋斗目标:

党的中心工作:

党的中央机构--中央局:意义:中国革命的面貌焕然一新 中国共产党成立后“中国革命的面貌焕然一新”,下列不能体现其“新”的是

A、以工人运动为中心工作

B、以马克思主义为指导思想

C、代表中国最广大人民的利益

D、以武装斗争为主要形式思考与探究 国共合作

三、国共合作和北伐战争1、原因:

2、标志:

3、影响:

国民党“一大”的召开国民革命运动迅速发展只有建立革命统一战线才能战胜敌人 国民革命军北伐时,很多群众误解北伐又是一场军阀混战。请以北伐军政治宣传员的身份,向群众解释北伐的目的、对象和结果。情景创设: 北伐战争

三、国共合作和北伐战争1、目的:消灭帝国主义支持的北洋军阀

2、对象:

3、结果:

吴佩孚、孙传芳、张作霖革命势力发展到长江流域;

动摇了帝国主义统治中国的根基。打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

革命群众被逮捕 革命群众被杀害蒋介石 四·一二政变汪精卫 七·一五政变VS以斗争求团结则团结存

以退让求团结则团结亡 -----毛泽东以退让求团结以斗争求团结一)国共合作

二)北伐战争

三)国民革命的失败原因:

蒋介石汪精卫叛变革命

陈独秀坚持右倾错误

三、国共合作和北伐战争中国共产党 (焕然一新)一个政党 五四运动 一次合作第一次国共合作(革命统一战线)一次高潮工农武装割据、农村包围城市 一条道路本课小结: 新民主主义革命的崛起(1919—1927)一个开端 国民革命 (北伐战争)

爱恨情仇萧墙祸,

我辈翘首盼晴天。我爱伟大中国国破山河齐呜咽,

中流砥柱是少年;大刀阔斧创政党,

伟绩丰功焕新颜;课后探究建议:以《我爱伟大中国》为题,以某个角度为切入点查找中国新民主主义革命历史资料,可以做成图片展,也可以写成历史小论文。参考资料:各大历史网站、中国近代史相关书籍我为祖国献份礼二)经过结合课本内容完成下表:5月4日

-6月4日学生北京外争主权,内除国贼

废除《二十一条》

拒绝在和约上签字惩办三个卖国贼6月5日起上海工人阶级工人罢工

学生罢课

商人罢市取得初步胜利第一阶段:第二阶段: 1919年,青红帮在上海罢市的那一天,由首领召集会议决定,无论罢市多少日,所有扒手,一律停止盗窃行为,若有违背者,按帮规处罚。据捕房报告,罢市多日内无一件窃案。

——资料来源:(《广州日报》1999年5月4日“五四运动”80周年纪念刊) 扒手罢偷小偷尚且爱国, 大盗何以窃国?三)意义 性质:

特点:

影响:

彻底地不妥协地反帝反封建的革命运动。青年学生是先锋;工人阶级是主力军。是中国新民主主义革命的开端。

思考与探究材料:学生罢课半月,政府不惟不理,且对待日益严厉。乃商界罢市不及一日,而北京被捕之学生释;工界罢工不及五日,而曹、章、陆去。

——《上海学联告同胞书》1919年6月12日这则材料说明什么问题? 青年学生在运动中虽然起了先锋作用,但工人阶级是领导者和主力军。思考:

五四运动是新民主主义革命的开端,

“新”表现在哪?新的领导阶级——工人阶级

新的指导思想——马克思主义

新的奋斗目标——社会主义

新民主主义革命的崛起(1919—1927)近代民主革命1840年1919年旧民主主义革命新民主主义革命资产阶级无产阶级1949年1、概述五四运动、中国共产党诞生、国共合作和北伐战争的史实

2、认识其对中国社会变革的影响 课标要求:导火线:巴黎和会上 中国外交失败一)直接原因(导火线)一.五四风雷二)经过三)意义一.五四风雷根本原因:北洋军阀的封建统治

激化了社会矛盾。一)直接原因(导火线)五四精神五四精神

90年前爆发的五四运动,孕育了 、

、 、 的伟大五四精神。

----《李长春:在纪念五四运动90周年大会上的讲话 》爱国民主科学进步 “既要革命,就要有一个革命党,没有一个革命党,没有一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建立起来的革命党,就不可能领导工人阶级和广大人民群众战胜帝国主义及其走狗。” ——毛泽东1、建立革命党的必要性 √2、建立革命党的可能性 ?内部建党的条件思想:

阶级:

组织:

经济:

工人阶级的壮大并登上政治舞台马克思主义的传播共产党早期组织的成立民族资本主义的发展外部:列宁共产国际的帮助二 、中国共产党诞生二 、中国共产党诞生时间:地点:代表:党纲

内容:1921年7月23日上海 → 嘉兴南湖毛泽东等13人党的名称:

奋斗目标:

党的中心工作:

党的中央机构--中央局:意义:中国革命的面貌焕然一新 中国共产党成立后“中国革命的面貌焕然一新”,下列不能体现其“新”的是

A、以工人运动为中心工作

B、以马克思主义为指导思想

C、代表中国最广大人民的利益

D、以武装斗争为主要形式思考与探究 国共合作

三、国共合作和北伐战争1、原因:

2、标志:

3、影响:

国民党“一大”的召开国民革命运动迅速发展只有建立革命统一战线才能战胜敌人 国民革命军北伐时,很多群众误解北伐又是一场军阀混战。请以北伐军政治宣传员的身份,向群众解释北伐的目的、对象和结果。情景创设: 北伐战争

三、国共合作和北伐战争1、目的:消灭帝国主义支持的北洋军阀

2、对象:

3、结果:

吴佩孚、孙传芳、张作霖革命势力发展到长江流域;

动摇了帝国主义统治中国的根基。打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

革命群众被逮捕 革命群众被杀害蒋介石 四·一二政变汪精卫 七·一五政变VS以斗争求团结则团结存

以退让求团结则团结亡 -----毛泽东以退让求团结以斗争求团结一)国共合作

二)北伐战争

三)国民革命的失败原因:

蒋介石汪精卫叛变革命

陈独秀坚持右倾错误

三、国共合作和北伐战争中国共产党 (焕然一新)一个政党 五四运动 一次合作第一次国共合作(革命统一战线)一次高潮工农武装割据、农村包围城市 一条道路本课小结: 新民主主义革命的崛起(1919—1927)一个开端 国民革命 (北伐战争)

爱恨情仇萧墙祸,

我辈翘首盼晴天。我爱伟大中国国破山河齐呜咽,

中流砥柱是少年;大刀阔斧创政党,

伟绩丰功焕新颜;课后探究建议:以《我爱伟大中国》为题,以某个角度为切入点查找中国新民主主义革命历史资料,可以做成图片展,也可以写成历史小论文。参考资料:各大历史网站、中国近代史相关书籍我为祖国献份礼二)经过结合课本内容完成下表:5月4日

-6月4日学生北京外争主权,内除国贼

废除《二十一条》

拒绝在和约上签字惩办三个卖国贼6月5日起上海工人阶级工人罢工

学生罢课

商人罢市取得初步胜利第一阶段:第二阶段: 1919年,青红帮在上海罢市的那一天,由首领召集会议决定,无论罢市多少日,所有扒手,一律停止盗窃行为,若有违背者,按帮规处罚。据捕房报告,罢市多日内无一件窃案。

——资料来源:(《广州日报》1999年5月4日“五四运动”80周年纪念刊) 扒手罢偷小偷尚且爱国, 大盗何以窃国?三)意义 性质:

特点:

影响:

彻底地不妥协地反帝反封建的革命运动。青年学生是先锋;工人阶级是主力军。是中国新民主主义革命的开端。

思考与探究材料:学生罢课半月,政府不惟不理,且对待日益严厉。乃商界罢市不及一日,而北京被捕之学生释;工界罢工不及五日,而曹、章、陆去。

——《上海学联告同胞书》1919年6月12日这则材料说明什么问题? 青年学生在运动中虽然起了先锋作用,但工人阶级是领导者和主力军。思考:

五四运动是新民主主义革命的开端,

“新”表现在哪?新的领导阶级——工人阶级

新的指导思想——马克思主义

新的奋斗目标——社会主义

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局