岳麓版选修1第二单元第3课春秋战国时期的变法运动(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版选修1第二单元第3课春秋战国时期的变法运动(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-04-01 08:10:35 | ||

图片预览

文档简介

课件45张PPT。春秋战国时期的变法运动课标要求:

(1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。

(2)了解商鞅变法具体措施和内容,认识其特点。

(3)探讨商鞅变法的历史作用。BC1046BC771BC476

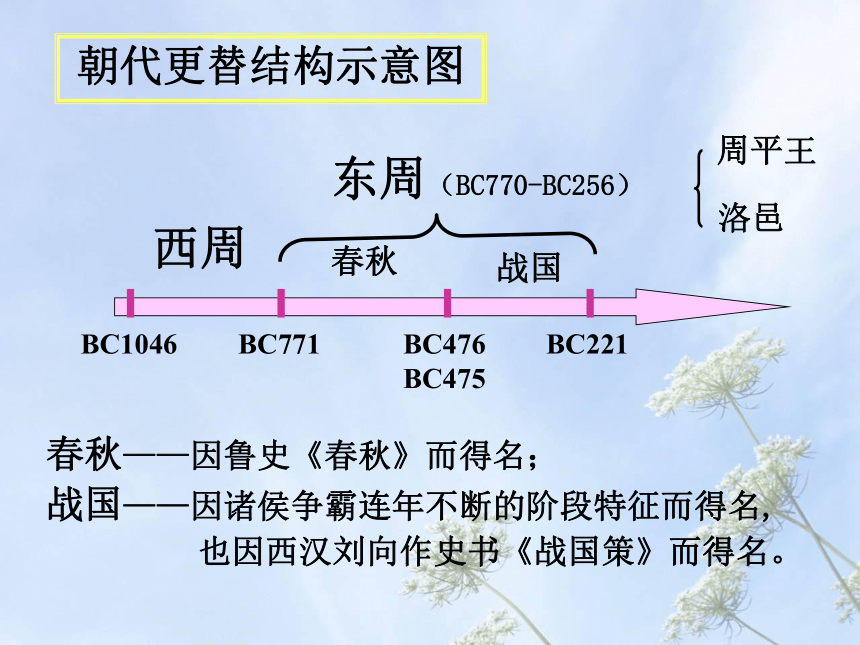

BC475BC221西周春秋战国朝代更替结构示意图东周(BC770-BC256)周平王洛邑春秋——因鲁史《春秋》而得名;

战国——因诸侯争霸连年不断的阶段特征而得名,

也因西汉刘向作史书《战国策》而得名。 战国时期(公元前475~前221年)

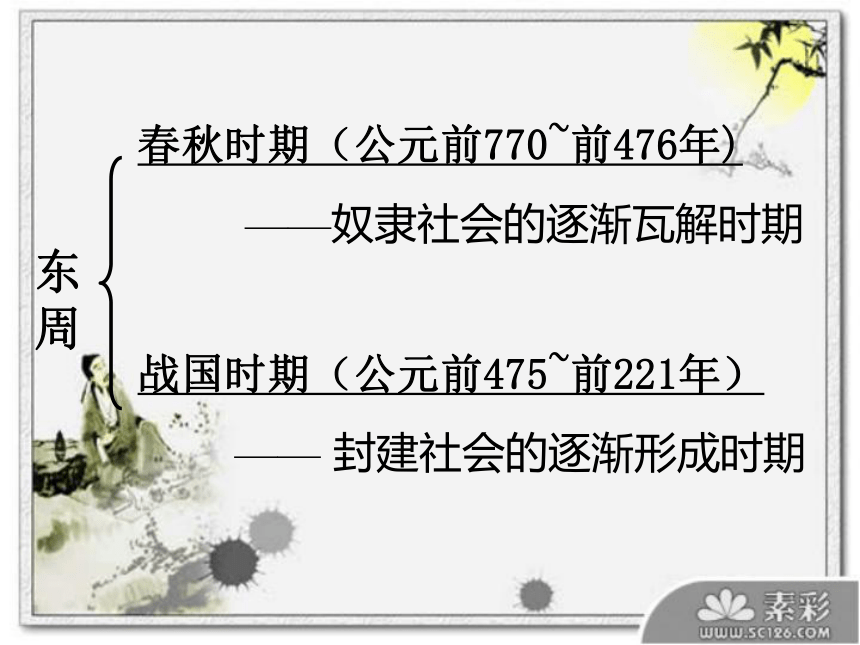

—— 封建社会的逐渐形成时期春秋时期(公元前770~前476年)

——奴隶社会的逐渐瓦解时期东

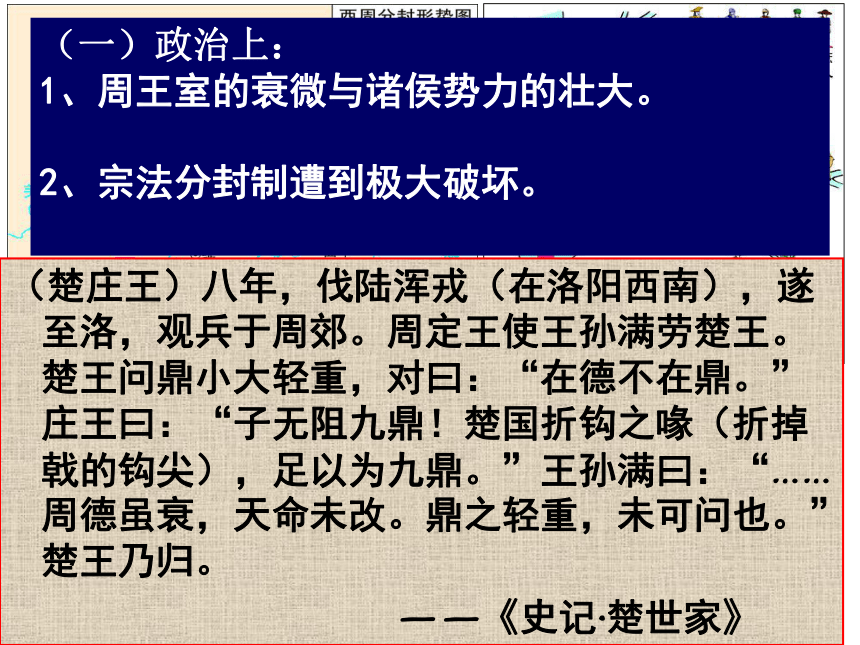

周阅读教材,思考问题:春秋战国时期社会转型的表现是什么?一、变法运动的背景——社会转型社会性质的转变(楚庄王)八年,伐陆浑戎(在洛阳西南),遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无阻九鼎!楚国折钩之喙(折掉戟的钩尖),足以为九鼎。”王孙满曰:“……周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。

——《史记·楚世家》(一)政治上:

1、周王室的衰微与诸侯势力的壮大。

2、宗法分封制遭到极大破坏。

分封制

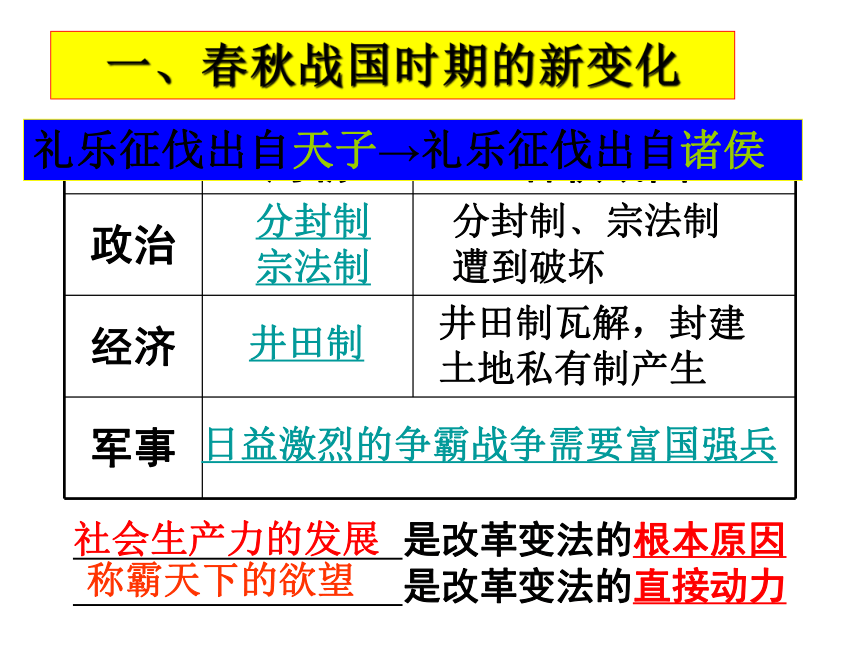

宗法制井田制分封制﹑宗法制遭到破坏井田制瓦解,封建土地私有制产生一、春秋战国时期的新变化礼乐征伐出自天子→礼乐征伐出自诸侯日益激烈的争霸战争需要富国强兵 是改革变法的根本原因

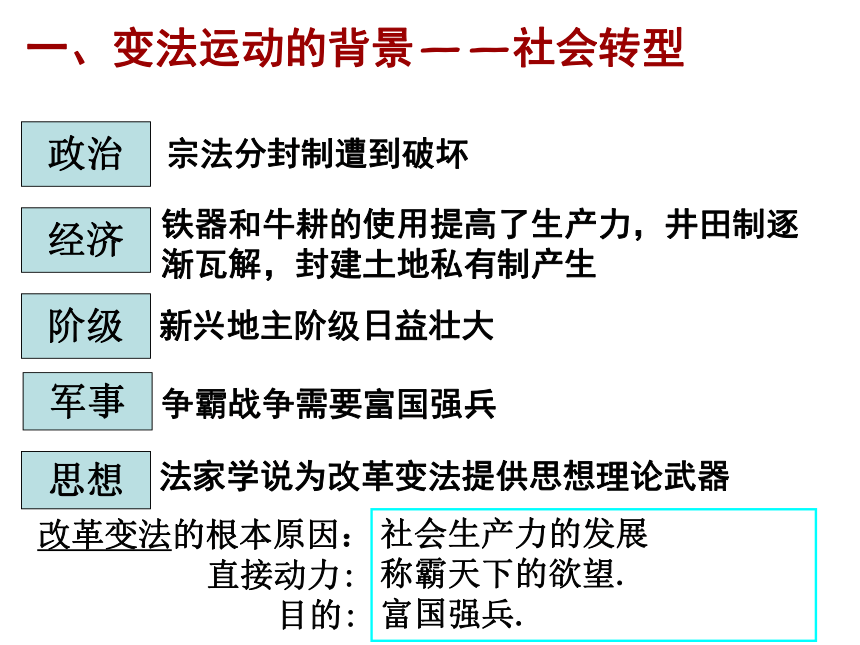

是改革变法的直接动力社会生产力的发展称霸天下的欲望政治经济阶级思想军事宗法分封制遭到破坏铁器和牛耕的使用提高了生产力,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制产生争霸战争需要富国强兵法家学说为改革变法提供思想理论武器 新兴地主阶级日益壮大改革变法的根本原因:

直接动力:

目的:社会生产力的发展 称霸天下的欲望.

富国强兵.一、变法运动的背景——社会转型春秋战国时期,社会生产方式发生重大变革,突出表现在( )

①分封制的大力推行 ②铁器、牛耕的使用和推广 ③井田制的瓦解 ④新兴地主阶级和农民阶级的产生

A.① B.②③

C.②③④ D.①②③④

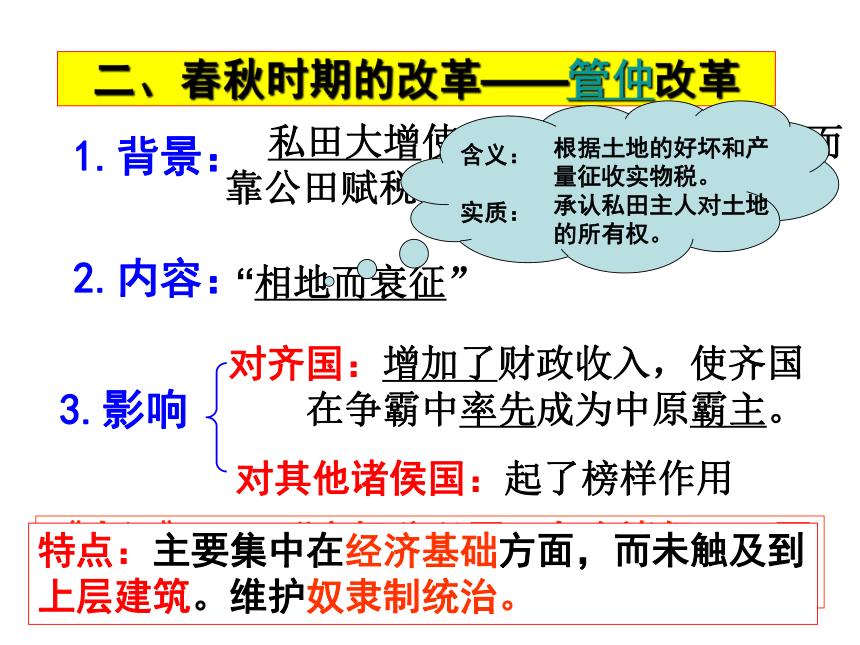

答案: C 二、春秋时期的改革——管仲改革1.背景:2.内容:“相地而衰征”3.影响对齐国:增加了财政收入,使齐国 在争霸中率先成为中原霸主。对其他诸侯国:起了榜样作用《史记》云:“齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。”? 私田大增使得占有者十分富裕,而靠公田赋税的诸侯收入却日益减少。特点:主要集中在经济基础方面,而未触及到上层建筑。维护奴隶制统治。含义:

实质:根据土地的好坏和产量征收实物税。

承认私田主人对土地的所有权。

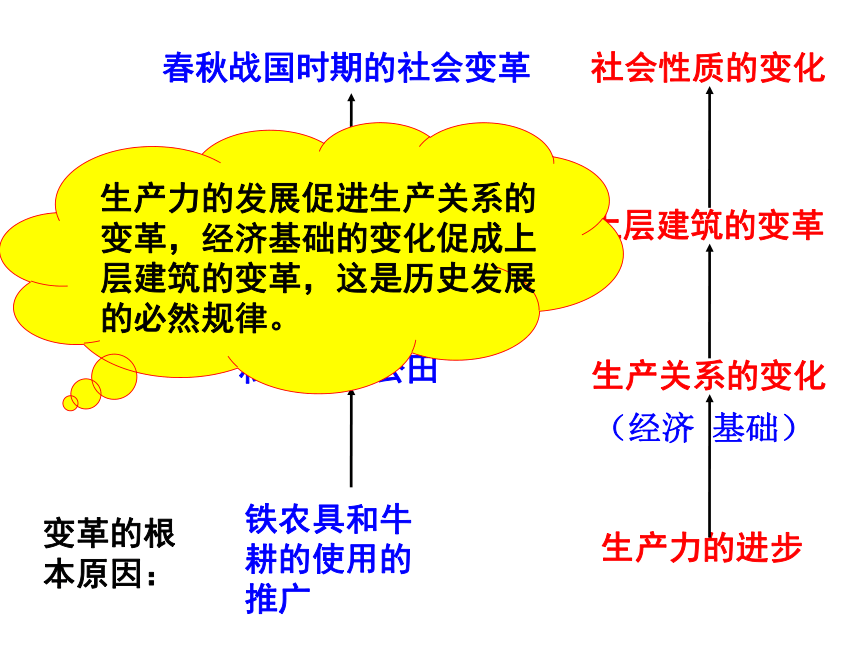

春秋战国时期的社会变革各国的变法运动私田取代公田铁农具和牛耕的使用的推广生产力的进步生产关系的变化上层建筑的变革社会性质的变化变革的根本原因:生产力的发展促进生产关系的变革,经济基础的变化促成上层建筑的变革,这是历史发展的必然规律。

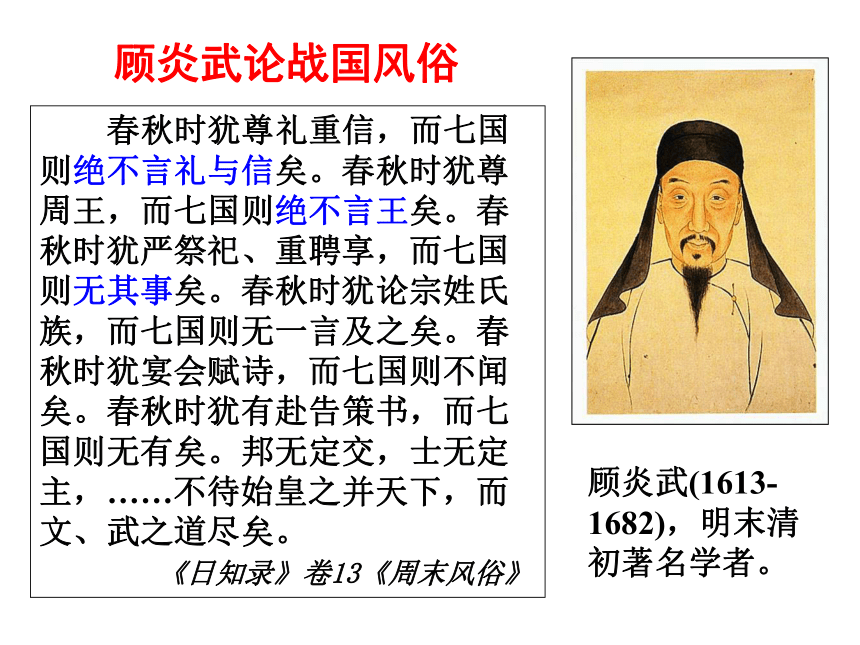

(经济 基础) 春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣。春秋时犹尊周王,而七国则绝不言王矣。春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣。春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,……不待始皇之并天下,而文、武之道尽矣。

《日知录》卷13《周末风俗》顾炎武(1613-1682),明末清初著名学者。顾炎武论战国风俗 战国的变法潮流三、战国时期的改革——魏文侯变法(一)变法的背景:1、阶级基础:新兴地主阶级的要求2、内在动力:富国强兵(二)改革的内容及影响:请看书思考:李悝和吴起的从哪些方面对魏国的社会制度进行了改革?每一项改革的具体作用是什么? 魏文侯变法李悝政治经济“选贤任能,赏罚分明”强调法治,制定《法经》吴起军事“尽地力”的农业政策三、战国时期的改革——魏文侯变法1.内容 创建军队“武卒”请看书思考:李悝和吴起的从那些方面对魏国的社会制度进行了改革?每一项改革的具体作用是什么? 政治经济法律提出“选贤任能,赏罚分明”,改革旧的世卿世禄制度“尽地力”的农业政策,充分开发利用土地。“废沟洫”,铲除井田的疆界

强调法治作用,制定《法经》军事创建强大军队“武卒”改善了吏治,削弱了旧贵族特权我国第一部法典;

维护秩序,稳定政局使“秦兵不敢东向”有效打击了旧制度,增强了国力,魏国迅速崛起;开启了战国大变法运动的序幕。有利于建设农田水利,事实上破坏了井田制。三、战国时期的改革——魏文侯变法(一)变法的背景:(二)改革的内容及影响:(三)战国时期变法的特点: (四)战国时期变法的影响:特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,维护地主阶级统治。 特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,维护地主阶级统治。1)对魏国:2、影响:3)对历史进程:2)对其他诸侯国:有效打击了旧制度,增强了 国力,使魏国迅速崛起开启了战国大变法运动的序幕促进了社会的转型—— 由奴隶社会向封建社会转变战国变法与春秋改革的显著不同点在于( )

A.以生产力发展为前提

B.以赋税制度改革为重要内容

C.以废除世卿世禄制为根本任务

D.以富国强兵为主要目的

答案: C 管仲、李悝

——法家代表。体现了他们反对保守的复古思想,主张锐意改革。他们认为历史是向前发展的,一切法律和制度都要随历史发展而发展,既不能复古倒退,也不能因循守旧。 1.探究——以上三位改革家分别是哪些思想派别代表?体现了他们什么思想主张? 吴起

——法家、兵家的代表。体现了他们强调国家和军队内部协调统一;军队必须严格执行命令;重视军队的素质和作战技能。使魏国走进封建社会未改变社会性质,仍然是奴隶制国家增强了国力,使国家迅速崛起,成为当时比较强大的国家。改变世卿世禄制; “尽地力”;“废沟洫”;强调法治。“相地而衰征”经济上涉及对井田制的变革战国时期春秋时期社会转型时期的社会改革 试从发生时间、变法内容、变法成效等方面比较管仲改革和李悝变法的异同。 (2011·曲师大附中期末考试)齐国原是姜氏的封国,公元前481年,齐国的大夫田成子杀死齐简公,自立为相。其后人田和取代姜氏正式成为国君。这反映出( )

A.春秋时期分封制已受到破坏

B.齐国已确立了新的社会制度

C.战国时期封建制度逐步确立

D.齐国率先废除了旧有的制度答案: A (2011·广州模拟)春秋时期齐国实行“相地而衰征”对社会发展的推动作用是( )

A.促使土地国有制转向私有制

B.增加了国家财政收入

C.减轻了农民负担

D.确立了封建制度答案: A1.春秋时期,由“礼乐征伐自天子出”变为“礼乐征伐自诸侯出”。这种现象主要反映了( )

A.周天子失去了军事力量

B.周天子将权力下放到诸侯国

C.周天子失去了“天下共主”的地位

D.诸侯国帮助周天子巩固地位答案: C

2.《管子·乘马篇》中记载:“是故夜寝蚤(早)起,父子兄弟不忘其功,为而不倦,民不惮劳苦。”与文中反映的社会现象直接相关的改革是( )

A.齐国的管仲改革 B.鲁国的“初税亩”

C.魏国的李悝变法 D.楚国的吴起变法

解析: 本题主要考查学生依据材料分析判断问题的能力。材料反映了改革调动了人们的生产积极性,根据材料中的“管子”可以判断出是管仲的改革。

答案: A中国古代规模最大、历时最长、成效最显著的是春秋战国变法运动。战国时期的变法与春秋时期的改革( )

①都是历史发展的必然产物 ②都促进了社会的发展

③改革的性质完全相同 ④都以法家思想为指导

A.①② B.③④

C.①③ D.②④答案: A4.阅读下列材料:

材料一 西周的赋税是以井田为单位征收的。在井田制下,每户土地都是百亩,所以每井所出的赋税和劳役都是一样的。《孟子》说“周人百亩而彻”。

材料二 春秋时期,著名政治家管仲帮助齐桓公实行“相地而衰征”的赋税政策……无论公田、私田,一律按照土地的好坏和产量而分等征赋。材料三 公元前548年,楚国令尹(最高行政长官)子木在整顿楚国军赋时,推行“量入修赋”的原则。具体做法是:登记全国土泽田地的具体情况,度量山林水泽的出产,分清丘陵高土,注明盐碱地,计算水淹地,划分小块耕地,并规划肥沃土地上的井田等,实际上是根据不同的土地情况及其产品种类和数量来确定赋税。请回答:

(1)比较材料二与材料一,管仲的赋税制度与西周时期相比,有何变化?你如何看待这一变化?

答案: (1)变化:西周按井田以户征收,管仲以土地好坏和产量征收,即征收标准不一样。看法:改变旧税制,按土地等级征税,既可增加收入,又有利于公平、公正,具有进步性。

(2)比较材料三与材料二,其赋税政策有何一致性?二者反映了什么样的时代特征?(2)都是适应新情况采用的新税制;征收标准和方法相似。特征:反映了春秋时期的社会转型。 什么是分封制?分封的目的是什么?西周都分封哪些人去做诸侯?西周的诸侯国与商王朝的附属国有何不同?分封制的作用如何?1.概念:

2.目的:

3.范围:

4.内容:

5.作用:分封制又称封邦建国,是周王室将土地连同土地上的人封赐给臣下,广建子国,用以拱卫周王室。巩固西周统治。王族、功臣、姻亲、先代贵族周王封土地和人民;诸侯尽义务; 诸侯继续分封。形成了“周王—诸侯—卿、大夫—士” 等级序列,加强了周天子对地方的统治,开发了边远地区,扩大了统治区域.分封制 西周等级制度示意图 分封制没有解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。为解决此矛盾,西周又实行了分封与宗法制相结合的制度。 什么是宗法制?宗法制确定的继承方法是什么方法?什么是大宗、小宗?大宗和小宗之间的关系是怎样的?宗法制起了什么作用? 宗法是周人把血缘纽带同政治关系结合起来的一种措施。

所谓宗法制,指的是中国古代维护贵族世袭统治的一种制度。它由父系家长制演变而成,到周代逐渐完备。

核心:

内容:

维护的工具:

作用:宗法制嫡长子继承制确立大宗、小宗体系礼乐制度利于凝聚宗族, 防止内部纷争, 强化王权

宗法制确定的继承方法是嫡长子继承制度(宗法制度核心)。也就是说嫡长子是土地﹑财产和权力的继承者,有主祭祖先的特权,地位最为尊贵,故嫡长子也被称为宗子。而凡是嫡长子承位可奉祀始祖的都被成为大宗。小宗则是相对与大宗而言的。嫡长子的同母弟和庶母兄弟为小宗。 大宗和小宗的关系不仅是家族等级关系,

也是政治隶属关系。对于大宗而言,小宗就是他的臣属,要对大宗绝对的服从。同时,小宗也是大宗的兄弟,具有血缘关系。 西周的分封制和宗法制 学思之窗 “溥天之下,莫非王土。”

——《诗经·小雅·北山》

你知道《诗经》中的这句话的意思吗? 即天子对天下的土地拥有所有权。商、周时期,所有土地均归国王所有,这称为土地国有制。 什么是井田制?“公田”和“私田”是怎么回事? 井田制:一种土地国有制,是商周社会的经

济基础。这里说的“国有”实际上是一种国王为代

表的贵族土地所有制。 “公田”,由贵族占有; “私田”,是农夫的份田。 两者均只有使用权而无所有权。 井田制的瓦解井田私田国有奴隶主私人占有产品要向周王进贡不用进贡 井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。 两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。私田越来越多铁器和牛耕的使用生产力的提高 看右图: 第一层左为竞射图,右为采桑图;第二层左为宴乐舞武图,右为习射图;第三层左为攻防图,右为水战图。 说明了什么历史现象? 说明了当时盛行习武。 你知道管仲与齐桓公的故事吗?谈谈你对齐桓公的看法. 【齐桓公】(?~前643)????春秋齐国君主。名姜小白。齐公之子,齐襄公弟。襄公在位,荒淫乱政,诛杀不当,他以避祸奔莒。襄公死后,姜小白返齐,被立为国君,是为桓公。他不计前嫌,任用管仲治理国家。在管仲和鲍叔牙等人的辅政下,又兼齐国地势辽阔有渔盐之利.很快成为最强大的诸侯国。前651年,齐桓公大会诸侯于葵丘,霸业至顶峰。齐桓公在位时,尊王攘夷,九合诸侯,一匡天下,挟天子以令诸侯,终成春秋五霸第一人。管仲死后,他信用小人,疏于政事。及卒,诸子争位,齐霸业遂衰。 齐桓公的用人之鉴齐桓公不杀仇人,已属大度; 重用仇人,更非一般。

其重用管仲,是惟才是举的千古师表。

然而可悲的是,到了晚年他却因重用奴才而误国。?

齐桓公因重用人才而称霸,因重用奴才而败国,可谓千古之鉴。 管仲是春秋时期著名的政治家,在经济、政治、军事等许多领域都有卓著的建树。齐桓公即位后,经鲍叔牙推荐,用管仲为相,被尊称为“仲父”。 管仲从政40多年,其生平事迹和思想言论主要记载于《左传》、《国语》、《史记》等。他一面强调“法治”,一面肯定道德教化,重“礼”“法”和发展经济。在齐国实行政治经济改革,从而使齐国国力大振,使齐桓公成为春秋第一霸主。管仲也被后人誉为名相。 李悝,战国时魏国人,著名政治家,法家代表人物。在魏文侯支持下,李悝提出一系列变法主张,政治上主张废止世袭贵族特权,提出“选贤任能,赏罚分明”的国策;经济上提出了“尽地力”主张,实行重农抑商的政策和平衡粮价的“平籴法”,保护封建经济。李悝在魏国的变法,在当时对其他各国震动很大,引发了我国历史上第一次轰轰烈烈的全国性变法,为奴隶制向封建制的过渡,铺平了道路。 李悝为巩固变法成果,汇集各国刑典,著成《法经》一书,使之成为法律,以法律的形式肯定和保护了变法。 吴起,卫人,少时“家累千金”,后破产求仕。曾和李悝一起辅佐魏文侯,使魏成为战国首强。魏文侯死,吴起因受人谗害,被迫去楚。

楚悼王素闻吴起贤能,任他为相,主持变法事宜。他以财政促军政,废除分封制和世卿世禄制度,开发了边远地区,使楚国国力大振,但也受到失利贵戚的强烈反对,悼王死后,宗室大臣射杀吴起,变法因此夭折。吴起变法对数十年后的商鞅变法有重要的影响。 魏秦赵齐楚燕韩匈奴 战国时期黄河、长江中下游地区图看谁说得快!

(1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。

(2)了解商鞅变法具体措施和内容,认识其特点。

(3)探讨商鞅变法的历史作用。BC1046BC771BC476

BC475BC221西周春秋战国朝代更替结构示意图东周(BC770-BC256)周平王洛邑春秋——因鲁史《春秋》而得名;

战国——因诸侯争霸连年不断的阶段特征而得名,

也因西汉刘向作史书《战国策》而得名。 战国时期(公元前475~前221年)

—— 封建社会的逐渐形成时期春秋时期(公元前770~前476年)

——奴隶社会的逐渐瓦解时期东

周阅读教材,思考问题:春秋战国时期社会转型的表现是什么?一、变法运动的背景——社会转型社会性质的转变(楚庄王)八年,伐陆浑戎(在洛阳西南),遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无阻九鼎!楚国折钩之喙(折掉戟的钩尖),足以为九鼎。”王孙满曰:“……周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。

——《史记·楚世家》(一)政治上:

1、周王室的衰微与诸侯势力的壮大。

2、宗法分封制遭到极大破坏。

分封制

宗法制井田制分封制﹑宗法制遭到破坏井田制瓦解,封建土地私有制产生一、春秋战国时期的新变化礼乐征伐出自天子→礼乐征伐出自诸侯日益激烈的争霸战争需要富国强兵 是改革变法的根本原因

是改革变法的直接动力社会生产力的发展称霸天下的欲望政治经济阶级思想军事宗法分封制遭到破坏铁器和牛耕的使用提高了生产力,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制产生争霸战争需要富国强兵法家学说为改革变法提供思想理论武器 新兴地主阶级日益壮大改革变法的根本原因:

直接动力:

目的:社会生产力的发展 称霸天下的欲望.

富国强兵.一、变法运动的背景——社会转型春秋战国时期,社会生产方式发生重大变革,突出表现在( )

①分封制的大力推行 ②铁器、牛耕的使用和推广 ③井田制的瓦解 ④新兴地主阶级和农民阶级的产生

A.① B.②③

C.②③④ D.①②③④

答案: C 二、春秋时期的改革——管仲改革1.背景:2.内容:“相地而衰征”3.影响对齐国:增加了财政收入,使齐国 在争霸中率先成为中原霸主。对其他诸侯国:起了榜样作用《史记》云:“齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。”? 私田大增使得占有者十分富裕,而靠公田赋税的诸侯收入却日益减少。特点:主要集中在经济基础方面,而未触及到上层建筑。维护奴隶制统治。含义:

实质:根据土地的好坏和产量征收实物税。

承认私田主人对土地的所有权。

春秋战国时期的社会变革各国的变法运动私田取代公田铁农具和牛耕的使用的推广生产力的进步生产关系的变化上层建筑的变革社会性质的变化变革的根本原因:生产力的发展促进生产关系的变革,经济基础的变化促成上层建筑的变革,这是历史发展的必然规律。

(经济 基础) 春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣。春秋时犹尊周王,而七国则绝不言王矣。春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣。春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,……不待始皇之并天下,而文、武之道尽矣。

《日知录》卷13《周末风俗》顾炎武(1613-1682),明末清初著名学者。顾炎武论战国风俗 战国的变法潮流三、战国时期的改革——魏文侯变法(一)变法的背景:1、阶级基础:新兴地主阶级的要求2、内在动力:富国强兵(二)改革的内容及影响:请看书思考:李悝和吴起的从哪些方面对魏国的社会制度进行了改革?每一项改革的具体作用是什么? 魏文侯变法李悝政治经济“选贤任能,赏罚分明”强调法治,制定《法经》吴起军事“尽地力”的农业政策三、战国时期的改革——魏文侯变法1.内容 创建军队“武卒”请看书思考:李悝和吴起的从那些方面对魏国的社会制度进行了改革?每一项改革的具体作用是什么? 政治经济法律提出“选贤任能,赏罚分明”,改革旧的世卿世禄制度“尽地力”的农业政策,充分开发利用土地。“废沟洫”,铲除井田的疆界

强调法治作用,制定《法经》军事创建强大军队“武卒”改善了吏治,削弱了旧贵族特权我国第一部法典;

维护秩序,稳定政局使“秦兵不敢东向”有效打击了旧制度,增强了国力,魏国迅速崛起;开启了战国大变法运动的序幕。有利于建设农田水利,事实上破坏了井田制。三、战国时期的改革——魏文侯变法(一)变法的背景:(二)改革的内容及影响:(三)战国时期变法的特点: (四)战国时期变法的影响:特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,维护地主阶级统治。 特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,维护地主阶级统治。1)对魏国:2、影响:3)对历史进程:2)对其他诸侯国:有效打击了旧制度,增强了 国力,使魏国迅速崛起开启了战国大变法运动的序幕促进了社会的转型—— 由奴隶社会向封建社会转变战国变法与春秋改革的显著不同点在于( )

A.以生产力发展为前提

B.以赋税制度改革为重要内容

C.以废除世卿世禄制为根本任务

D.以富国强兵为主要目的

答案: C 管仲、李悝

——法家代表。体现了他们反对保守的复古思想,主张锐意改革。他们认为历史是向前发展的,一切法律和制度都要随历史发展而发展,既不能复古倒退,也不能因循守旧。 1.探究——以上三位改革家分别是哪些思想派别代表?体现了他们什么思想主张? 吴起

——法家、兵家的代表。体现了他们强调国家和军队内部协调统一;军队必须严格执行命令;重视军队的素质和作战技能。使魏国走进封建社会未改变社会性质,仍然是奴隶制国家增强了国力,使国家迅速崛起,成为当时比较强大的国家。改变世卿世禄制; “尽地力”;“废沟洫”;强调法治。“相地而衰征”经济上涉及对井田制的变革战国时期春秋时期社会转型时期的社会改革 试从发生时间、变法内容、变法成效等方面比较管仲改革和李悝变法的异同。 (2011·曲师大附中期末考试)齐国原是姜氏的封国,公元前481年,齐国的大夫田成子杀死齐简公,自立为相。其后人田和取代姜氏正式成为国君。这反映出( )

A.春秋时期分封制已受到破坏

B.齐国已确立了新的社会制度

C.战国时期封建制度逐步确立

D.齐国率先废除了旧有的制度答案: A (2011·广州模拟)春秋时期齐国实行“相地而衰征”对社会发展的推动作用是( )

A.促使土地国有制转向私有制

B.增加了国家财政收入

C.减轻了农民负担

D.确立了封建制度答案: A1.春秋时期,由“礼乐征伐自天子出”变为“礼乐征伐自诸侯出”。这种现象主要反映了( )

A.周天子失去了军事力量

B.周天子将权力下放到诸侯国

C.周天子失去了“天下共主”的地位

D.诸侯国帮助周天子巩固地位答案: C

2.《管子·乘马篇》中记载:“是故夜寝蚤(早)起,父子兄弟不忘其功,为而不倦,民不惮劳苦。”与文中反映的社会现象直接相关的改革是( )

A.齐国的管仲改革 B.鲁国的“初税亩”

C.魏国的李悝变法 D.楚国的吴起变法

解析: 本题主要考查学生依据材料分析判断问题的能力。材料反映了改革调动了人们的生产积极性,根据材料中的“管子”可以判断出是管仲的改革。

答案: A中国古代规模最大、历时最长、成效最显著的是春秋战国变法运动。战国时期的变法与春秋时期的改革( )

①都是历史发展的必然产物 ②都促进了社会的发展

③改革的性质完全相同 ④都以法家思想为指导

A.①② B.③④

C.①③ D.②④答案: A4.阅读下列材料:

材料一 西周的赋税是以井田为单位征收的。在井田制下,每户土地都是百亩,所以每井所出的赋税和劳役都是一样的。《孟子》说“周人百亩而彻”。

材料二 春秋时期,著名政治家管仲帮助齐桓公实行“相地而衰征”的赋税政策……无论公田、私田,一律按照土地的好坏和产量而分等征赋。材料三 公元前548年,楚国令尹(最高行政长官)子木在整顿楚国军赋时,推行“量入修赋”的原则。具体做法是:登记全国土泽田地的具体情况,度量山林水泽的出产,分清丘陵高土,注明盐碱地,计算水淹地,划分小块耕地,并规划肥沃土地上的井田等,实际上是根据不同的土地情况及其产品种类和数量来确定赋税。请回答:

(1)比较材料二与材料一,管仲的赋税制度与西周时期相比,有何变化?你如何看待这一变化?

答案: (1)变化:西周按井田以户征收,管仲以土地好坏和产量征收,即征收标准不一样。看法:改变旧税制,按土地等级征税,既可增加收入,又有利于公平、公正,具有进步性。

(2)比较材料三与材料二,其赋税政策有何一致性?二者反映了什么样的时代特征?(2)都是适应新情况采用的新税制;征收标准和方法相似。特征:反映了春秋时期的社会转型。 什么是分封制?分封的目的是什么?西周都分封哪些人去做诸侯?西周的诸侯国与商王朝的附属国有何不同?分封制的作用如何?1.概念:

2.目的:

3.范围:

4.内容:

5.作用:分封制又称封邦建国,是周王室将土地连同土地上的人封赐给臣下,广建子国,用以拱卫周王室。巩固西周统治。王族、功臣、姻亲、先代贵族周王封土地和人民;诸侯尽义务; 诸侯继续分封。形成了“周王—诸侯—卿、大夫—士” 等级序列,加强了周天子对地方的统治,开发了边远地区,扩大了统治区域.分封制 西周等级制度示意图 分封制没有解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。为解决此矛盾,西周又实行了分封与宗法制相结合的制度。 什么是宗法制?宗法制确定的继承方法是什么方法?什么是大宗、小宗?大宗和小宗之间的关系是怎样的?宗法制起了什么作用? 宗法是周人把血缘纽带同政治关系结合起来的一种措施。

所谓宗法制,指的是中国古代维护贵族世袭统治的一种制度。它由父系家长制演变而成,到周代逐渐完备。

核心:

内容:

维护的工具:

作用:宗法制嫡长子继承制确立大宗、小宗体系礼乐制度利于凝聚宗族, 防止内部纷争, 强化王权

宗法制确定的继承方法是嫡长子继承制度(宗法制度核心)。也就是说嫡长子是土地﹑财产和权力的继承者,有主祭祖先的特权,地位最为尊贵,故嫡长子也被称为宗子。而凡是嫡长子承位可奉祀始祖的都被成为大宗。小宗则是相对与大宗而言的。嫡长子的同母弟和庶母兄弟为小宗。 大宗和小宗的关系不仅是家族等级关系,

也是政治隶属关系。对于大宗而言,小宗就是他的臣属,要对大宗绝对的服从。同时,小宗也是大宗的兄弟,具有血缘关系。 西周的分封制和宗法制 学思之窗 “溥天之下,莫非王土。”

——《诗经·小雅·北山》

你知道《诗经》中的这句话的意思吗? 即天子对天下的土地拥有所有权。商、周时期,所有土地均归国王所有,这称为土地国有制。 什么是井田制?“公田”和“私田”是怎么回事? 井田制:一种土地国有制,是商周社会的经

济基础。这里说的“国有”实际上是一种国王为代

表的贵族土地所有制。 “公田”,由贵族占有; “私田”,是农夫的份田。 两者均只有使用权而无所有权。 井田制的瓦解井田私田国有奴隶主私人占有产品要向周王进贡不用进贡 井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。 两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。私田越来越多铁器和牛耕的使用生产力的提高 看右图: 第一层左为竞射图,右为采桑图;第二层左为宴乐舞武图,右为习射图;第三层左为攻防图,右为水战图。 说明了什么历史现象? 说明了当时盛行习武。 你知道管仲与齐桓公的故事吗?谈谈你对齐桓公的看法. 【齐桓公】(?~前643)????春秋齐国君主。名姜小白。齐公之子,齐襄公弟。襄公在位,荒淫乱政,诛杀不当,他以避祸奔莒。襄公死后,姜小白返齐,被立为国君,是为桓公。他不计前嫌,任用管仲治理国家。在管仲和鲍叔牙等人的辅政下,又兼齐国地势辽阔有渔盐之利.很快成为最强大的诸侯国。前651年,齐桓公大会诸侯于葵丘,霸业至顶峰。齐桓公在位时,尊王攘夷,九合诸侯,一匡天下,挟天子以令诸侯,终成春秋五霸第一人。管仲死后,他信用小人,疏于政事。及卒,诸子争位,齐霸业遂衰。 齐桓公的用人之鉴齐桓公不杀仇人,已属大度; 重用仇人,更非一般。

其重用管仲,是惟才是举的千古师表。

然而可悲的是,到了晚年他却因重用奴才而误国。?

齐桓公因重用人才而称霸,因重用奴才而败国,可谓千古之鉴。 管仲是春秋时期著名的政治家,在经济、政治、军事等许多领域都有卓著的建树。齐桓公即位后,经鲍叔牙推荐,用管仲为相,被尊称为“仲父”。 管仲从政40多年,其生平事迹和思想言论主要记载于《左传》、《国语》、《史记》等。他一面强调“法治”,一面肯定道德教化,重“礼”“法”和发展经济。在齐国实行政治经济改革,从而使齐国国力大振,使齐桓公成为春秋第一霸主。管仲也被后人誉为名相。 李悝,战国时魏国人,著名政治家,法家代表人物。在魏文侯支持下,李悝提出一系列变法主张,政治上主张废止世袭贵族特权,提出“选贤任能,赏罚分明”的国策;经济上提出了“尽地力”主张,实行重农抑商的政策和平衡粮价的“平籴法”,保护封建经济。李悝在魏国的变法,在当时对其他各国震动很大,引发了我国历史上第一次轰轰烈烈的全国性变法,为奴隶制向封建制的过渡,铺平了道路。 李悝为巩固变法成果,汇集各国刑典,著成《法经》一书,使之成为法律,以法律的形式肯定和保护了变法。 吴起,卫人,少时“家累千金”,后破产求仕。曾和李悝一起辅佐魏文侯,使魏成为战国首强。魏文侯死,吴起因受人谗害,被迫去楚。

楚悼王素闻吴起贤能,任他为相,主持变法事宜。他以财政促军政,废除分封制和世卿世禄制度,开发了边远地区,使楚国国力大振,但也受到失利贵戚的强烈反对,悼王死后,宗室大臣射杀吴起,变法因此夭折。吴起变法对数十年后的商鞅变法有重要的影响。 魏秦赵齐楚燕韩匈奴 战国时期黄河、长江中下游地区图看谁说得快!