山东省潍坊市2023-2024学年高三上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省潍坊市2023-2024学年高三上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-16 22:43:58 | ||

图片预览

文档简介

试 卷 类 型:A

潍坊市2023-2024学年高三上学期期中考试 历 史

2023.11

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2. 选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例) 正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3. 请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题: 本大题共15 小题, 每小题3分, 共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 孟子认为“人性之善也, 犹水之就下也”, 故“亲亲而仁民”; 韩非子认为“好利恶害, 夫人之所有也”,故“治民无常,惟治为法”。他们思考的出发点是

A. 知识分子的价值标准 B. 重构秩序的人性判断

C. 超越现实的理想追求 D. 治理国家的策略要求

2. 元狩六年,汉武帝遣使循行,除了存问抚恤、举荐贤才之外,更重要的是“详问隐处亡位,及冤失职,奸猾为害,野荒治苛者,举奏”。由此可知,汉武帝此举旨在

A. 规范地方行政 B. 完善监察体制

C. 惩治贪官污吏 D. 削弱郡国权力

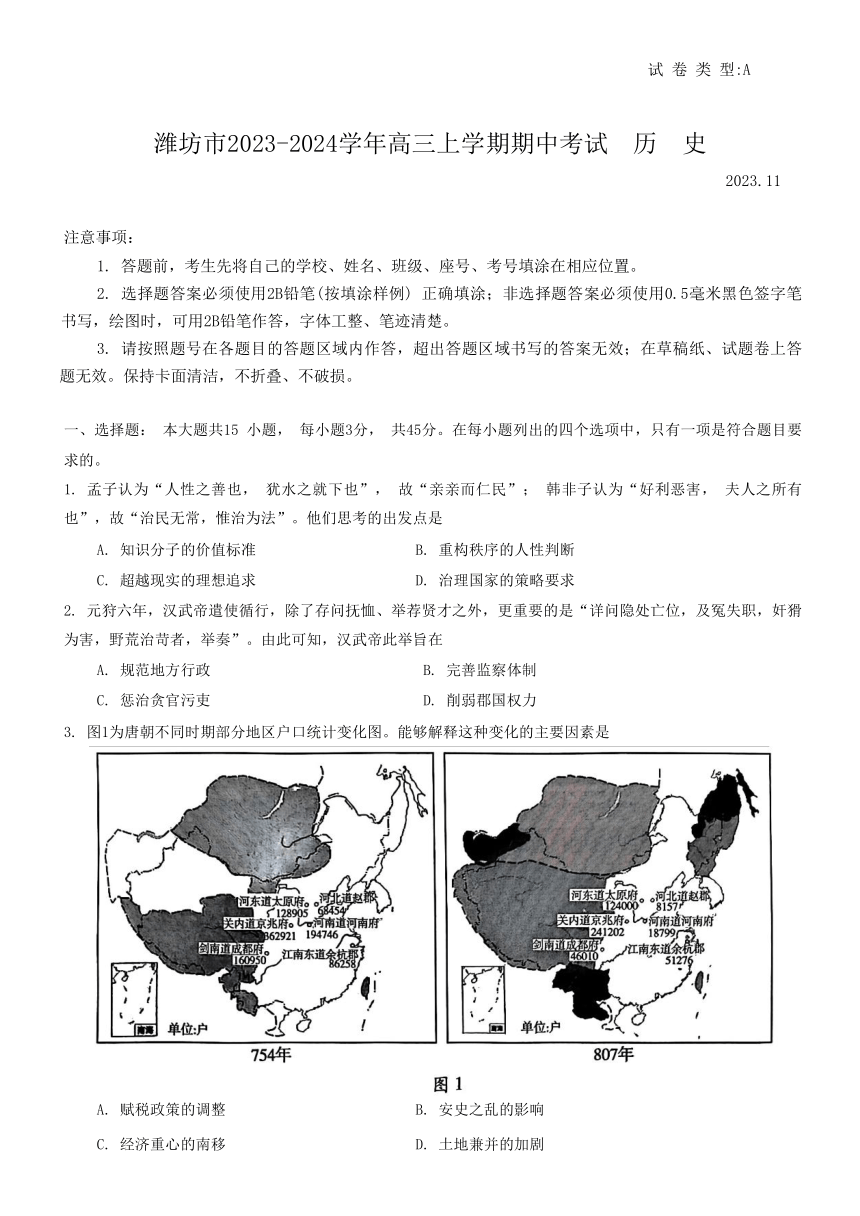

3. 图1为唐朝不同时期部分地区户口统计变化图。能够解释这种变化的主要因素是

A. 赋税政策的调整 B. 安史之乱的影响

C. 经济重心的南移 D. 土地兼并的加剧

4. 对于地方官员德政书写的方式,东汉时期以“飞蝗过境” “猛虎渡河” “纵囚归狱”等为模式与范本;到了宋代, 多出现“民诵之” “民受其惠, 诵之” 等话语。这一变化说明

A. 经济发展促进观念转变 B. 儒学发展影响官吏评价

C. 官员考核方式更加规范 D. 社会治理模式发生变革

5. 清代, 山东藤县“城东地多山险,宜粟菽,其俗好种树而饶于枣梨, 贫者务农毕,则入山樵采治炭,妇女缉布,夜纺车之声比屋相闻”。这些做法

A. 说明了人地矛盾尖锐 B. 反映了农业的集约化经营

C. 体现了重农抑商观念 D. 有利于拓宽农民收入渠道

6. 魏源在修《海国图志》时将各国分册页制图, “每图一国, 山水城邑, 钩勒位置,开方里差,距极度数,不爽毫发。于是从古不通中国之地,披其山川,如阅《一统志》之图……自西北而东南,将中外一家欤”。这表明魏源

A. 主张唤醒国人救亡意识 B. 倡导师夷长技以制夷

C. 掌握了系统的地理知识 D. 突破了传统的天下观

7. 1920年,邓恩铭指出, “按社会学说起来, 人人都是有衣穿, 有饭吃才对。为什么富的富得不得了,穷的穷得不得了 我想社会上一般军阀、官僚、政客、资本家,只知道役使苦同胞为他们做奴隶牛马,还要横征暴敛无所不用其极”。这表明他

A. 强调中国共产党代表劳苦大众的利益

B. 认识到列强的侵略是中国落后的根源

C. 运用马克思主义观点来分析社会问题

D. 主张知识分子应与工农运动紧密结合

8. 1940年,香港《大公报》刊发社论称, “正太路自八月二十日被截断后,迄在游击军控制下,交通未能恢复, 自然饶有价值,亦是最足令人兴奋的事态。……日人倘使还想 ‘征服’ 中国, 推行‘新秩序’, 真是做梦了”。这反映出

A. 淞沪会战粉碎了日军速亡中国的企图

B. 百团大战增强了国人抗战胜利的信心

C. 抗日战争的主战场发生了重大的转变

D. 正面战场有力遏制了侵华日军的步伐

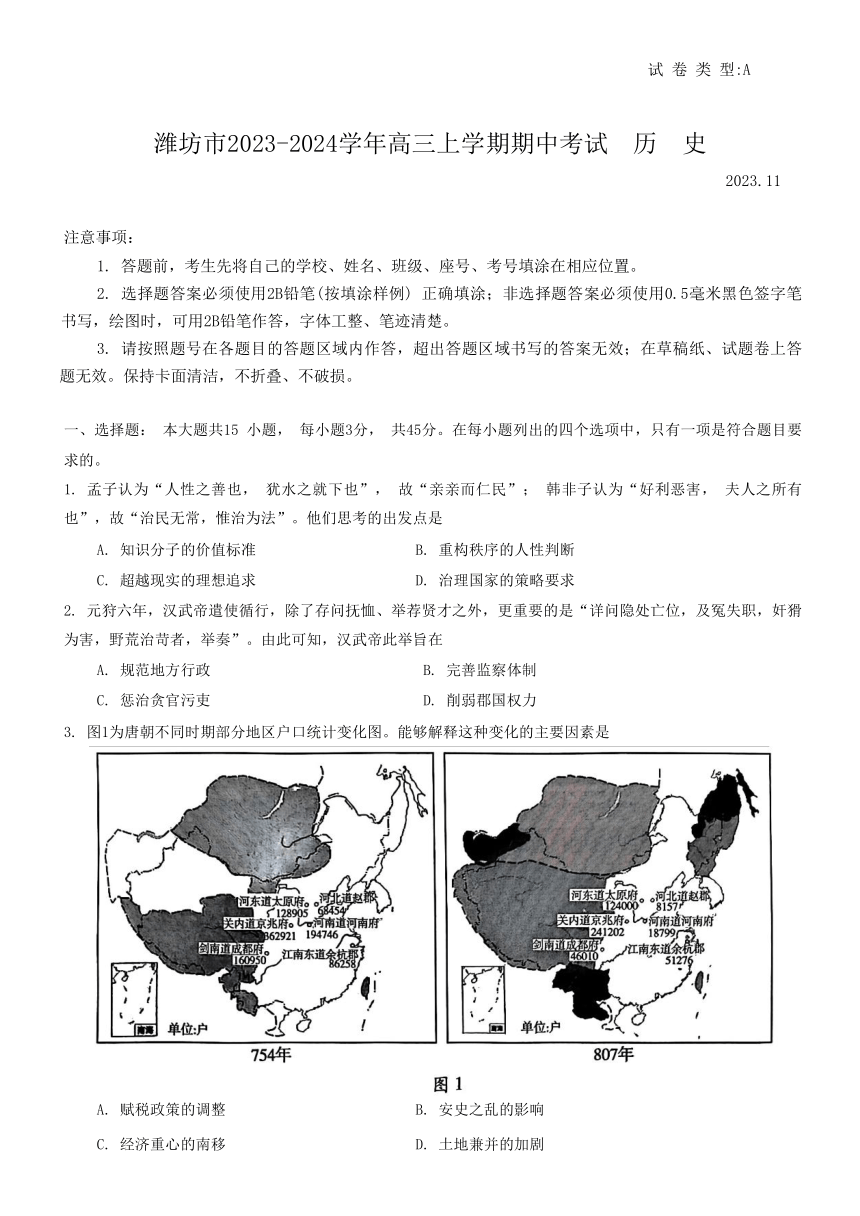

9. 图2是1954年7月毛泽东在全国政协常委会上的讲话摘录。这反映出新中国

A. 积极倡导建立国际和平统一战线 B. 改善与西方国家关系成为工作重心

C. 为国家建设争取有利的国际环境 D. 为日内瓦会议召开作出积极的努力

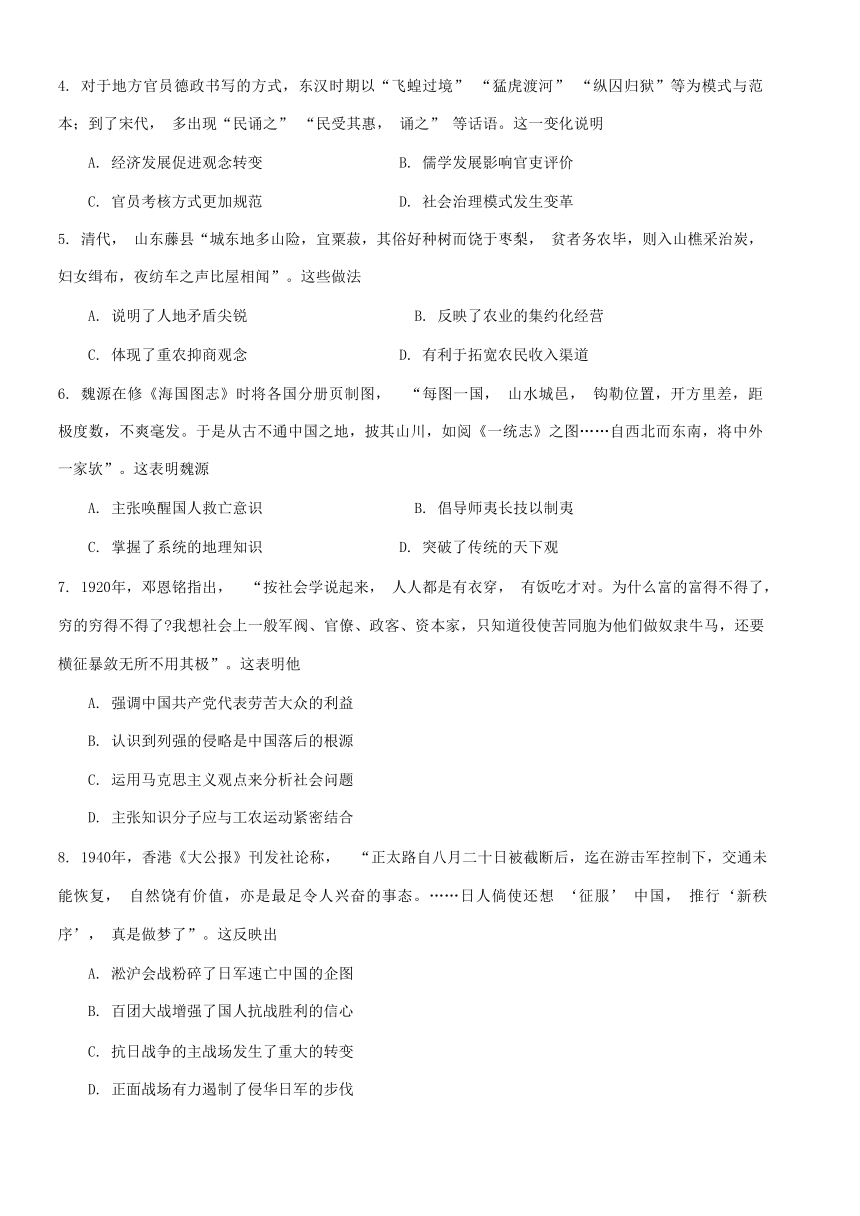

10. 图3为1990—2000年我国劳动力产业结构变迁情况。导致这一变化的主要原因是

A. 企业经营自主权不断扩大 B. 产业结构优化升级

C. 经济体制改革的持续推进 D. 民众就业观念转变

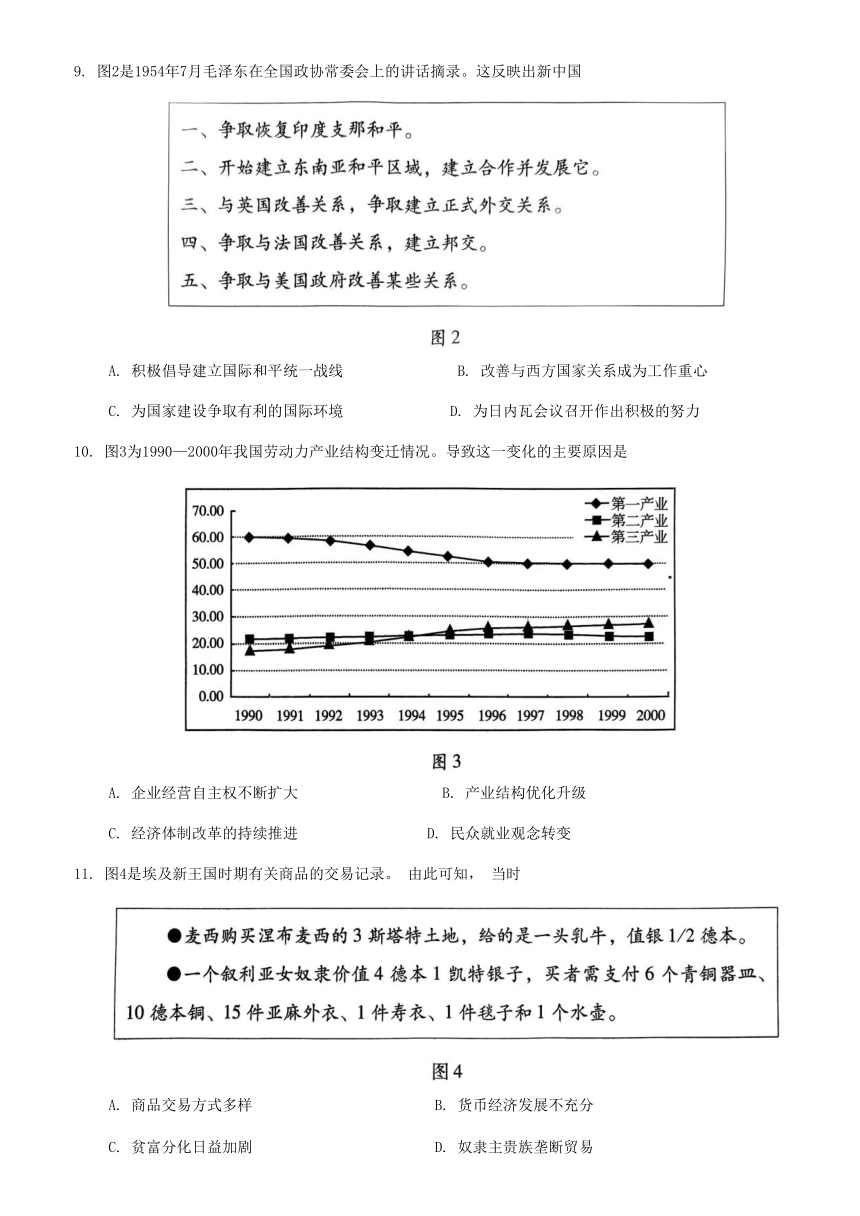

11. 图4是埃及新王国时期有关商品的交易记录。 由此可知, 当时

A. 商品交易方式多样 B. 货币经济发展不充分

C. 贫富分化日益加剧 D. 奴隶主贵族垄断贸易

12. 表1是14世纪亚平宁半岛组建大学的情况。据此可知, 当时该地

表1

大学名称 组建时间 组建者 大学名称 组建时间· 组建者

罗马大学 1303年 教廷 阿雷佐大学 1355年 城市

佩鲁贾大学 1308年 城市 锡耶纳大学 1357年 城市

特里维索大学 1318年 城市 帕维亚大学 1361年 当地诸侯

雏罗那大学 1339年 城市 卢卡大学 1369年 城市

比萨大学 1343年 城市 费拉拉大学 1391年 当地诸侯

A. 城市自治运动开始兴起 B. 宗教教育渐趋衰落

C. 市民阶层文化需求增强 D. 人文主义思想活跃

13. 有学者认为, 近代的一场思想解放运动“以虔诚的信仰来对抗堕落的教会, 以圣洁的神性来驾驭败坏的人欲, 重振早期基督徒的纯真信仰和淳朴道德”。该运动

A. 追求信仰自由 B. 复兴古典文化

C. 高举理性大旗 D. 彰显民族意识

14. 表2为1840—1900年英、法、美、德四国农业发展水平指数。 其中丙是

表2

时间 甲 乙 丙 丁

1840年 215 175 115 75

1860年 225 200 145 105

1880年 290 235 140 145

1900年 310 225 155 220

(注:100=每个农业男工每年净生产一千万卡植物性热量)

A. 英国 B. 法国 C. 美国 D. 德国

二、非选择题: 本大题共4小题, 第16题14分, 第17题16分, 第18题13分, 第19题12分, 共55分。

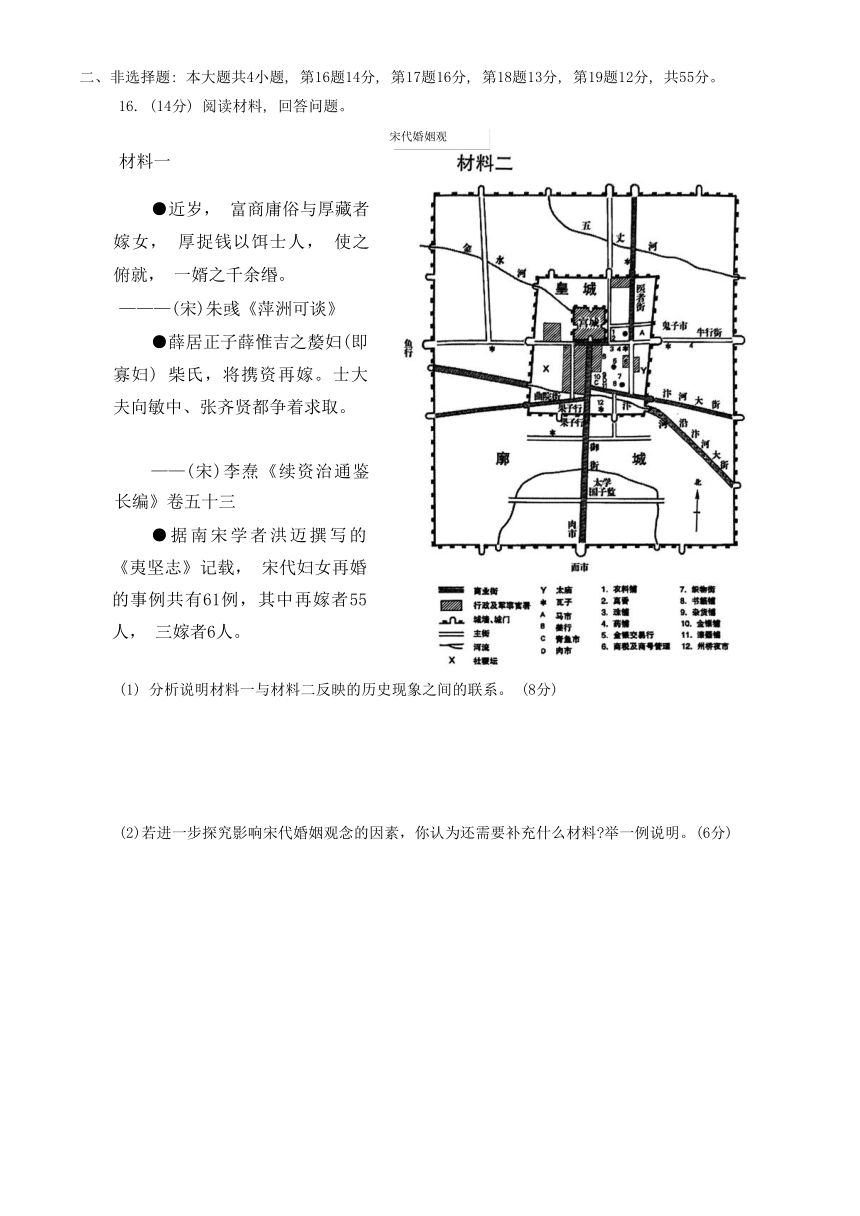

16. (14分) 阅读材料, 回答问题。

(1) 分析说明材料一与材料二反映的历史现象之间的联系。 (8分)

(2)若进一步探究影响宋代婚姻观念的因素,你认为还需要补充什么材料 举一例说明。(6分)

17. (16分) 阅读材料, 回答问题。

蔡元培与女学

材料一 本校初办时(1902年),在满清季年, 含有革命性质。盖当时一般志士,鉴于满清政治之不良, 国势日变, 有如人之稚重病, 恐其淹久而至于不可救药, 必觅良方以治之,故群起而谋革命。革命者, 即治病之方药也。上海之革命团, 名中国教育会。革命精神所在, 无论其为男为女, 均应提倡, 而以教育为根本。故女校有爱国女学, 男校有爱国学社, 以教育会会员担任办理之责,此本校校名之所由来也……辛亥革命时,本校学生, 多有从事于南京之役者, 不可谓非教育之成效也。

——摘自蔡元培《在爱国女学校之演说》

(1) 根据材料一并结合所学知识,对蔡元培创办爱国女学校的目的进行解读。(8分)

材料二 爱国女学校课程设置

学段 年级 课程设置

预科 初级 修身、算学、国文、习字、手工、体操、音乐

二级 修身、算学、国文、历史、地理、理科、家事、裁缝、手工、体操、音 乐、图画

本科 文科 伦理、心理、论理、教育、国文、外国文、算学、历史、地理、法制、 经济、家事、图画、体操

质科 伦理、教育、国文、外国文、算学、博物、物理、化学、家事、手工、 裁缝、音乐、图画、体操

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括爱国女学校课程设置的特点,并分析其影响。(8分)

18. (13分) 阅读材料, 回答问题。

包产到户的三次争论

1978年, 安徽小岗村“包产到户” 引发了激烈争论, 作为党和政府 “喉舌” 的《人民日报》对此争论进行报道。

一、 包产到户是“前进” 还是“倒退”

1979年3月, 《人民日报》介绍了安徽一些社队实行“定产到组、 责任到人” 的做法及显著成效。 有些干部指责“搞分田到组, 包产到组, 是一种生产上的倒退, 是脱离群众, 不得人心的”。此后, 关于包产到户是“前进” 还是“倒退” 的争论范围不断扩大。1980年, 国家农委制定了一个相对中立的方案, 既兼顾了集体经济又允许偏远地区实行包产到户。

二、经济发达地区能不能搞包产到户

随着包产到户的推广,经济发展相对好的地方群众要求实行包产到户的呼声高涨。由此产生新一轮的争论———“经济发达地区或是一般地区可以实行包产到户吗 ” 一些农业发达地区干部群众认为搞包产到户会影响机械化发展,搞到最后人心会散,农业发展方向容易走偏。支持者则认为生产责任制的建立,调动了群众的生产积极性, 即使是独木桥也要走下去。1980年, 中共中央指出 “在一般地区, 集体经济比较稳定, 生产有所发展,现行的生产责任制群众满意或经过改进可以使群众满意的, 就不要搞包产到户”,但已经实行包产到户的, 如果群众不要求改变, 就继续实行。

三、包产到户是姓“资” 还是姓“社”

1980 年初,在国家农委会议上, 安徽代表提出 “包产到户不同于分田单干”, “这是社会主义积极性的表现”。反对者则认为 “包产到户就是分田单干, 就是资本主义。在对包产到户姓“资”还是姓“社” 问题存在分歧和争论的时刻, 邓小平指出安徽肥西、凤阳开展的包产到户 “效果很好, 变化很快”。1982年1月, 中共中央明确指出,包括包产到户在内的各种责任制“都是社会主义集体经济的生产责任制”。 包产到户正式获得社会主义 “户口”。

————摘编自孔瑞雪《对改革初期关于包产到户争论的分析》

根据材料并结合所学知识, 围绕“包产到户的三次争论”撰写一则历史短文。 (13分)(要求:表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰。)

19. (12分) 阅读材料, 回答问题。

19世纪英国议会立法和改革

1813年废除东印度公司对印度的贸易独占权,任何英商可自由进入印度市场。 1832年 进行第一次议会改革,将选举权从身份资格转向财产资格。 1846年废除《谷物法》,取消农业进口保护性关税。 1848年通过《公共卫生法》,针对贫民窟导致的流行性疾病,要求地方卫生委员会 必须提供新鲜水并负责处理污水,改善居住环境等。 1849年 废除《航海条例》, 开放沿海贸易。 1867年进行第二次议会改革,进一步降低选民财产资格。 1884年 进行第三次议会改革,实行无记名投票,取消议员的财产资格限制。 1900年 通过新的《工人阶级住房法》,授权地方政府拆除贫民窟区域中的建筑,建 造和修缮下水道, 提供供水等配套措施, 建造工人住房。

————摘编自钱乘旦《英国通史》

从表中提取相互关联的两条或两条以上信息, 自拟论题,并结合所学知识予以阐述。 (12分) (要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

高三历史参考答案及评分说明

2023.11

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. B 2. A 3. A 4. B 5. D 6. D 7. C 8. B 9. C10. C 11. B 12. C 13. D 14. B 15. A

二、非选择题:本大题共4小题,第16题14分,第17题16分, 第18题13分,第19题12分,共55分。

16. (14分)

(1) 现象:材料一反映了宋代婚姻重视资财,婚姻观念较为开放;材料二反映宋代城市商品经济发展。(4分)

联系:宋代商品经济发展,市民阶层兴起,社会流动性加强,冲击了传统的道德伦理观念,导致婚姻重视资财,并促使人们婚姻观更加开放。(4分)

(2)

示例一:宋代科举制发展的相关材料。(2分)

理由:宋朝实行崇文抑武的方针,推动科举制不断发展与完善,科举取士的规模扩大,加速了社会阶层的流动,门第观念日益淡薄,择婿更加重视才能。(4分)

示例二:宋代理学发展的相关材料。(2分)

理由:宋代理学兴起,主张“存天理,灭人欲”,强调贞洁观念,在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观等方面发挥重要作用,婚姻观趋于保守。(4分)

17. (16 分)

(1) 解读:19 世纪末20世纪初,列强侵华加剧了民族危机,清政府无法为中国找到真正的出路,推翻清政府的革命思潮兴起;这一时期西方的民主、平等思想不断传播;清政府推行新政,各种教育团体涌现。由此,蔡元培主张男女平等和民主革命,期望通过创办女子学校激发女子的爱国主义思想,培养革命人才,挽救民族危机。(8分)

(2) 特点:课程设置多元、全面,包括德、智、体、美、劳等方面;实用有效,关注生活技能;中西结合,既包括修身、国文等中学,也包括外国文、物理、化学等西学。(4分)

影响:推动了女性的思想解放和经济独立;推动了近代女子教育发展;推动了民主革命的发展。(4分)

18. (13分)

示例:

改革开放前,人民公社体制挫伤了农民的生产积极性;十一届三中全会实行改革开放的历史性决策,以经济建设为中心;安徽小岗村等地率先进行包产到户的探索。 (4分)

第一次争论使包产到户在偏远地区得到许可;第二次争论使包产到户试行范围逐渐扩大;第三次争论厘清了包产到户的实质,加深了对社会主义本质的认识。(6分)

三次争论反映了经济体制改革的艰难历程,推动了人们思想的不断解放,体现了党以人民为中心的执政理念。(3分)

19. (12分)

示例一:英国通过议会立法推行自由主义经济政策。(2分)

1813年,废除东印度公司的贸易独占权、1846 年废除《谷物法》、1849 年废除《航海条例》等反映出英国推行自由主义经济政策。(2分)

英国率先开展工业革命,市场竞争力得到增强;工业革命的开展需要在全球范围内寻求原料和市场;重商主义阻碍了英国经济的发展; 自由主义经济思想影响不断扩大。(4分)

英国推行自由主义经济政策,适应了工业革命的要求;密切了世界各地之间的联系,推动了世界市场的初步形成;自由主义经济政策容易造成盲目竞争,为经济危机的爆发埋下隐患。(4分)

示例二:英国通过立法方式积极改善城市居住环境。(2分)

1848年的《公共卫生法》、1900年的《工人阶级住房法》都是英国政府提升城市居民居住环境的措施。(2分)

工业革命促进城市化进程加快,导致社会贫富分化加剧、工人居住条件恶劣、环境污染严重等一系列社会问题;工人运动高涨,推动英国通过议会立法来解决社会问题。(4分)

这改善了公共卫生状况和城市居民环境;提升了城市治理水平;缓和了社会矛盾,稳定了社会秩序。(4分)

(若从英国议会改革推动民主制度不断完善等角度分析,言之有理,也可得分。)

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

潍坊市2023-2024学年高三上学期期中考试 历 史

2023.11

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2. 选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例) 正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3. 请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题: 本大题共15 小题, 每小题3分, 共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 孟子认为“人性之善也, 犹水之就下也”, 故“亲亲而仁民”; 韩非子认为“好利恶害, 夫人之所有也”,故“治民无常,惟治为法”。他们思考的出发点是

A. 知识分子的价值标准 B. 重构秩序的人性判断

C. 超越现实的理想追求 D. 治理国家的策略要求

2. 元狩六年,汉武帝遣使循行,除了存问抚恤、举荐贤才之外,更重要的是“详问隐处亡位,及冤失职,奸猾为害,野荒治苛者,举奏”。由此可知,汉武帝此举旨在

A. 规范地方行政 B. 完善监察体制

C. 惩治贪官污吏 D. 削弱郡国权力

3. 图1为唐朝不同时期部分地区户口统计变化图。能够解释这种变化的主要因素是

A. 赋税政策的调整 B. 安史之乱的影响

C. 经济重心的南移 D. 土地兼并的加剧

4. 对于地方官员德政书写的方式,东汉时期以“飞蝗过境” “猛虎渡河” “纵囚归狱”等为模式与范本;到了宋代, 多出现“民诵之” “民受其惠, 诵之” 等话语。这一变化说明

A. 经济发展促进观念转变 B. 儒学发展影响官吏评价

C. 官员考核方式更加规范 D. 社会治理模式发生变革

5. 清代, 山东藤县“城东地多山险,宜粟菽,其俗好种树而饶于枣梨, 贫者务农毕,则入山樵采治炭,妇女缉布,夜纺车之声比屋相闻”。这些做法

A. 说明了人地矛盾尖锐 B. 反映了农业的集约化经营

C. 体现了重农抑商观念 D. 有利于拓宽农民收入渠道

6. 魏源在修《海国图志》时将各国分册页制图, “每图一国, 山水城邑, 钩勒位置,开方里差,距极度数,不爽毫发。于是从古不通中国之地,披其山川,如阅《一统志》之图……自西北而东南,将中外一家欤”。这表明魏源

A. 主张唤醒国人救亡意识 B. 倡导师夷长技以制夷

C. 掌握了系统的地理知识 D. 突破了传统的天下观

7. 1920年,邓恩铭指出, “按社会学说起来, 人人都是有衣穿, 有饭吃才对。为什么富的富得不得了,穷的穷得不得了 我想社会上一般军阀、官僚、政客、资本家,只知道役使苦同胞为他们做奴隶牛马,还要横征暴敛无所不用其极”。这表明他

A. 强调中国共产党代表劳苦大众的利益

B. 认识到列强的侵略是中国落后的根源

C. 运用马克思主义观点来分析社会问题

D. 主张知识分子应与工农运动紧密结合

8. 1940年,香港《大公报》刊发社论称, “正太路自八月二十日被截断后,迄在游击军控制下,交通未能恢复, 自然饶有价值,亦是最足令人兴奋的事态。……日人倘使还想 ‘征服’ 中国, 推行‘新秩序’, 真是做梦了”。这反映出

A. 淞沪会战粉碎了日军速亡中国的企图

B. 百团大战增强了国人抗战胜利的信心

C. 抗日战争的主战场发生了重大的转变

D. 正面战场有力遏制了侵华日军的步伐

9. 图2是1954年7月毛泽东在全国政协常委会上的讲话摘录。这反映出新中国

A. 积极倡导建立国际和平统一战线 B. 改善与西方国家关系成为工作重心

C. 为国家建设争取有利的国际环境 D. 为日内瓦会议召开作出积极的努力

10. 图3为1990—2000年我国劳动力产业结构变迁情况。导致这一变化的主要原因是

A. 企业经营自主权不断扩大 B. 产业结构优化升级

C. 经济体制改革的持续推进 D. 民众就业观念转变

11. 图4是埃及新王国时期有关商品的交易记录。 由此可知, 当时

A. 商品交易方式多样 B. 货币经济发展不充分

C. 贫富分化日益加剧 D. 奴隶主贵族垄断贸易

12. 表1是14世纪亚平宁半岛组建大学的情况。据此可知, 当时该地

表1

大学名称 组建时间 组建者 大学名称 组建时间· 组建者

罗马大学 1303年 教廷 阿雷佐大学 1355年 城市

佩鲁贾大学 1308年 城市 锡耶纳大学 1357年 城市

特里维索大学 1318年 城市 帕维亚大学 1361年 当地诸侯

雏罗那大学 1339年 城市 卢卡大学 1369年 城市

比萨大学 1343年 城市 费拉拉大学 1391年 当地诸侯

A. 城市自治运动开始兴起 B. 宗教教育渐趋衰落

C. 市民阶层文化需求增强 D. 人文主义思想活跃

13. 有学者认为, 近代的一场思想解放运动“以虔诚的信仰来对抗堕落的教会, 以圣洁的神性来驾驭败坏的人欲, 重振早期基督徒的纯真信仰和淳朴道德”。该运动

A. 追求信仰自由 B. 复兴古典文化

C. 高举理性大旗 D. 彰显民族意识

14. 表2为1840—1900年英、法、美、德四国农业发展水平指数。 其中丙是

表2

时间 甲 乙 丙 丁

1840年 215 175 115 75

1860年 225 200 145 105

1880年 290 235 140 145

1900年 310 225 155 220

(注:100=每个农业男工每年净生产一千万卡植物性热量)

A. 英国 B. 法国 C. 美国 D. 德国

二、非选择题: 本大题共4小题, 第16题14分, 第17题16分, 第18题13分, 第19题12分, 共55分。

16. (14分) 阅读材料, 回答问题。

(1) 分析说明材料一与材料二反映的历史现象之间的联系。 (8分)

(2)若进一步探究影响宋代婚姻观念的因素,你认为还需要补充什么材料 举一例说明。(6分)

17. (16分) 阅读材料, 回答问题。

蔡元培与女学

材料一 本校初办时(1902年),在满清季年, 含有革命性质。盖当时一般志士,鉴于满清政治之不良, 国势日变, 有如人之稚重病, 恐其淹久而至于不可救药, 必觅良方以治之,故群起而谋革命。革命者, 即治病之方药也。上海之革命团, 名中国教育会。革命精神所在, 无论其为男为女, 均应提倡, 而以教育为根本。故女校有爱国女学, 男校有爱国学社, 以教育会会员担任办理之责,此本校校名之所由来也……辛亥革命时,本校学生, 多有从事于南京之役者, 不可谓非教育之成效也。

——摘自蔡元培《在爱国女学校之演说》

(1) 根据材料一并结合所学知识,对蔡元培创办爱国女学校的目的进行解读。(8分)

材料二 爱国女学校课程设置

学段 年级 课程设置

预科 初级 修身、算学、国文、习字、手工、体操、音乐

二级 修身、算学、国文、历史、地理、理科、家事、裁缝、手工、体操、音 乐、图画

本科 文科 伦理、心理、论理、教育、国文、外国文、算学、历史、地理、法制、 经济、家事、图画、体操

质科 伦理、教育、国文、外国文、算学、博物、物理、化学、家事、手工、 裁缝、音乐、图画、体操

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括爱国女学校课程设置的特点,并分析其影响。(8分)

18. (13分) 阅读材料, 回答问题。

包产到户的三次争论

1978年, 安徽小岗村“包产到户” 引发了激烈争论, 作为党和政府 “喉舌” 的《人民日报》对此争论进行报道。

一、 包产到户是“前进” 还是“倒退”

1979年3月, 《人民日报》介绍了安徽一些社队实行“定产到组、 责任到人” 的做法及显著成效。 有些干部指责“搞分田到组, 包产到组, 是一种生产上的倒退, 是脱离群众, 不得人心的”。此后, 关于包产到户是“前进” 还是“倒退” 的争论范围不断扩大。1980年, 国家农委制定了一个相对中立的方案, 既兼顾了集体经济又允许偏远地区实行包产到户。

二、经济发达地区能不能搞包产到户

随着包产到户的推广,经济发展相对好的地方群众要求实行包产到户的呼声高涨。由此产生新一轮的争论———“经济发达地区或是一般地区可以实行包产到户吗 ” 一些农业发达地区干部群众认为搞包产到户会影响机械化发展,搞到最后人心会散,农业发展方向容易走偏。支持者则认为生产责任制的建立,调动了群众的生产积极性, 即使是独木桥也要走下去。1980年, 中共中央指出 “在一般地区, 集体经济比较稳定, 生产有所发展,现行的生产责任制群众满意或经过改进可以使群众满意的, 就不要搞包产到户”,但已经实行包产到户的, 如果群众不要求改变, 就继续实行。

三、包产到户是姓“资” 还是姓“社”

1980 年初,在国家农委会议上, 安徽代表提出 “包产到户不同于分田单干”, “这是社会主义积极性的表现”。反对者则认为 “包产到户就是分田单干, 就是资本主义。在对包产到户姓“资”还是姓“社” 问题存在分歧和争论的时刻, 邓小平指出安徽肥西、凤阳开展的包产到户 “效果很好, 变化很快”。1982年1月, 中共中央明确指出,包括包产到户在内的各种责任制“都是社会主义集体经济的生产责任制”。 包产到户正式获得社会主义 “户口”。

————摘编自孔瑞雪《对改革初期关于包产到户争论的分析》

根据材料并结合所学知识, 围绕“包产到户的三次争论”撰写一则历史短文。 (13分)(要求:表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰。)

19. (12分) 阅读材料, 回答问题。

19世纪英国议会立法和改革

1813年废除东印度公司对印度的贸易独占权,任何英商可自由进入印度市场。 1832年 进行第一次议会改革,将选举权从身份资格转向财产资格。 1846年废除《谷物法》,取消农业进口保护性关税。 1848年通过《公共卫生法》,针对贫民窟导致的流行性疾病,要求地方卫生委员会 必须提供新鲜水并负责处理污水,改善居住环境等。 1849年 废除《航海条例》, 开放沿海贸易。 1867年进行第二次议会改革,进一步降低选民财产资格。 1884年 进行第三次议会改革,实行无记名投票,取消议员的财产资格限制。 1900年 通过新的《工人阶级住房法》,授权地方政府拆除贫民窟区域中的建筑,建 造和修缮下水道, 提供供水等配套措施, 建造工人住房。

————摘编自钱乘旦《英国通史》

从表中提取相互关联的两条或两条以上信息, 自拟论题,并结合所学知识予以阐述。 (12分) (要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

高三历史参考答案及评分说明

2023.11

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. B 2. A 3. A 4. B 5. D 6. D 7. C 8. B 9. C10. C 11. B 12. C 13. D 14. B 15. A

二、非选择题:本大题共4小题,第16题14分,第17题16分, 第18题13分,第19题12分,共55分。

16. (14分)

(1) 现象:材料一反映了宋代婚姻重视资财,婚姻观念较为开放;材料二反映宋代城市商品经济发展。(4分)

联系:宋代商品经济发展,市民阶层兴起,社会流动性加强,冲击了传统的道德伦理观念,导致婚姻重视资财,并促使人们婚姻观更加开放。(4分)

(2)

示例一:宋代科举制发展的相关材料。(2分)

理由:宋朝实行崇文抑武的方针,推动科举制不断发展与完善,科举取士的规模扩大,加速了社会阶层的流动,门第观念日益淡薄,择婿更加重视才能。(4分)

示例二:宋代理学发展的相关材料。(2分)

理由:宋代理学兴起,主张“存天理,灭人欲”,强调贞洁观念,在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观等方面发挥重要作用,婚姻观趋于保守。(4分)

17. (16 分)

(1) 解读:19 世纪末20世纪初,列强侵华加剧了民族危机,清政府无法为中国找到真正的出路,推翻清政府的革命思潮兴起;这一时期西方的民主、平等思想不断传播;清政府推行新政,各种教育团体涌现。由此,蔡元培主张男女平等和民主革命,期望通过创办女子学校激发女子的爱国主义思想,培养革命人才,挽救民族危机。(8分)

(2) 特点:课程设置多元、全面,包括德、智、体、美、劳等方面;实用有效,关注生活技能;中西结合,既包括修身、国文等中学,也包括外国文、物理、化学等西学。(4分)

影响:推动了女性的思想解放和经济独立;推动了近代女子教育发展;推动了民主革命的发展。(4分)

18. (13分)

示例:

改革开放前,人民公社体制挫伤了农民的生产积极性;十一届三中全会实行改革开放的历史性决策,以经济建设为中心;安徽小岗村等地率先进行包产到户的探索。 (4分)

第一次争论使包产到户在偏远地区得到许可;第二次争论使包产到户试行范围逐渐扩大;第三次争论厘清了包产到户的实质,加深了对社会主义本质的认识。(6分)

三次争论反映了经济体制改革的艰难历程,推动了人们思想的不断解放,体现了党以人民为中心的执政理念。(3分)

19. (12分)

示例一:英国通过议会立法推行自由主义经济政策。(2分)

1813年,废除东印度公司的贸易独占权、1846 年废除《谷物法》、1849 年废除《航海条例》等反映出英国推行自由主义经济政策。(2分)

英国率先开展工业革命,市场竞争力得到增强;工业革命的开展需要在全球范围内寻求原料和市场;重商主义阻碍了英国经济的发展; 自由主义经济思想影响不断扩大。(4分)

英国推行自由主义经济政策,适应了工业革命的要求;密切了世界各地之间的联系,推动了世界市场的初步形成;自由主义经济政策容易造成盲目竞争,为经济危机的爆发埋下隐患。(4分)

示例二:英国通过立法方式积极改善城市居住环境。(2分)

1848年的《公共卫生法》、1900年的《工人阶级住房法》都是英国政府提升城市居民居住环境的措施。(2分)

工业革命促进城市化进程加快,导致社会贫富分化加剧、工人居住条件恶劣、环境污染严重等一系列社会问题;工人运动高涨,推动英国通过议会立法来解决社会问题。(4分)

这改善了公共卫生状况和城市居民环境;提升了城市治理水平;缓和了社会矛盾,稳定了社会秩序。(4分)

(若从英国议会改革推动民主制度不断完善等角度分析,言之有理,也可得分。)

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

同课章节目录