福建省莆田市城厢区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(PDF版含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省莆田市城厢区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(PDF版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 647.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-17 09:56:27 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024 学年度上学期期中考试试卷

高一年段 中外历史纲要(上)

一、选择题:本部分有 30小题,每小题 2分,共 60分。在每小题列出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的。把所选答案的序号用 2B 铅笔填涂在答题卡相应位置上。

1.考古发现,良渚古城周边存在大规模水利系统,河道、灌水孔排水槽,规划有致;

存在众多宽大田埂纵横交错,蔓延近 8 万平方米:在古城核心莫角山南侧还发现了 20

万千克的稻谷堆积。这表明当时该地区( )

A.精耕细作农业特征已出现 B.阶级分化已经日益明显

C.早期国家形态的初步显现 D.农耕生产内部分工细化

2.东汉史学家班固在其《汉书》中品评历史人物时,把防民之口的周厉王、丧身辱国

的周幽王、父狱君的周平王列“下下愚人”,而把素有“暴君”之称的秦始皇列为“中下”之

人。这说明班固在治史中( )

A.确立了儒家思想的统治地位 B.淡化了帝王的神秘色彩

C.评判历史人物侧重道德品格 D.揭露了专制制度的弊病

3.先秦文献载远古之时“民神不杂”,到少昊氏之时人人祭祀,导致“民神杂糅”,引发

灾祸。颛顼即位后,设专职人员分管天事,促使民神异业,各司其序,从而改变了原始

祭祀的泛滥。这一变化可以用于佐证在“万邦”时代( )

A.官僚系统业已初步形成 B.阶级分化促成神权垄断

C.生产发展削弱宗教权威 D.贵族政治取代原始民主

4.周代对国君的亲属关系作出诸多限制,要求国君的族人与兄弟不能以亲情之原则对

待国君。此外,周代还强调“不以家事辞王事,以王事辞家事”。上述观念说明当时

A.注重维护公共政治秩序 B.宗法分封体制受到冲击

C.社会等级意识深入人心 D.儒家伦理观念影响深远

5.商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期。对下图所体现的制度解读

最合理的是( )

上图:甲骨文中的“田”字

A.农业使用青铜工具为主 B.手工业的分工细密、货币流通广泛

C.实行奴隶主土地国有制 D.有专门掌管奴隶和牲畜买卖的官吏:

试卷第 1 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

6.战国时代出现“以邻为壑”“东周欲为稍,西周不敢水”的现象,导致”乱莫大于无天子”“天

下定于一”的呼声日益高涨。这体现了( )

A.民族凝聚力增强 B.统一成为历史趋势

C.宗法制遭到破坏 D.秦朝建立的合法性

7.战国时期货币普遍使用,种类增多,《管子·地数篇》说:“珠玉为上币,黄金为中币,

刀布为下币”。在现实生活中黄金、铜币、粟的比价已形成一定的比例。这说明( )

A.商品交换得到发展 B.商人社会地位提高

C.重农抑商政策出现 D.货币开始走向统一

8.先秦时期实行井田制,商鞅变法时曾采取“决裂阡陌,教民耕战”的措施。此举直接

意图是( )

A.提升官吏素质 B.修造战斗装备 C.鼓励积极垦耕 D.抑制工商行业

9.春秋时期,养士之风没有得到大力提倡;战国时期,“天下诸侯方欲力争,竞招英雄

以自辅翼”。这一变化的产生( )

A.反映了分封制度在逐渐瓦解 B.促进了人才流动和社会进步

C.说明军功爵制使得英雄辈出 D.体现了社会秩序的动荡不安

10.春秋战国时期,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。

“诸子百家”之间互相诘难、批驳。各家在本质上“争”的是( )

A.国家治理的方略 B.国家最高统治权

C.国家统一的方式 D.单纯的学术问题

11.秦朝实行郡县制,推行“焚书坑儒”;汉初实行郡国并行制,采用“黄老之学”;汉武

帝颁布“推恩令”,采纳“独尊儒术”。材料表明秦朝至西汉中期( )

A.统一多民族国家的建立与发展 B.封建经济文化的交流加强

C.封建的专制集权统治持续强化 D.中华文明的版图初步奠定

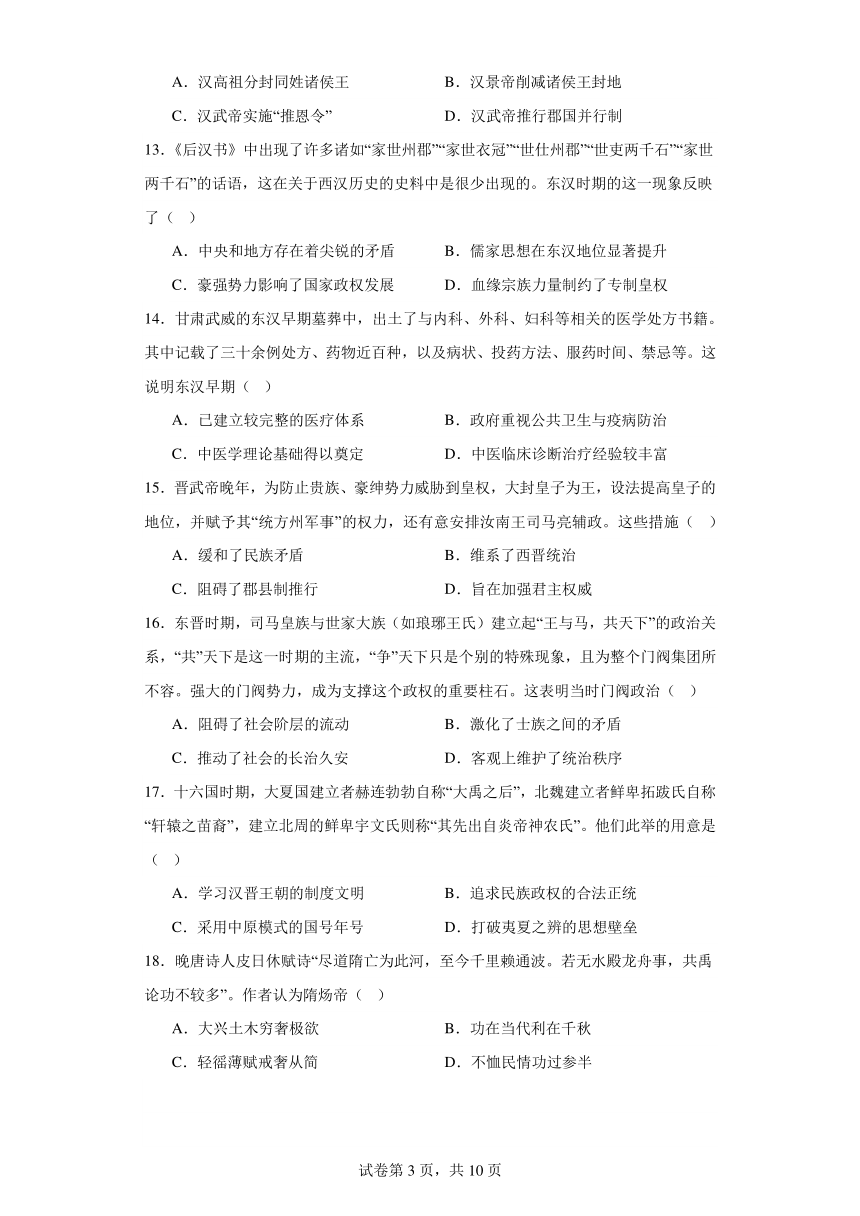

12.公元前 126 年十月癸酉这一天,汉河间献王诸多成年儿子同时被封为列侯(如下表),

列侯所辖土地在原河间国故地。结合所学推知,他们被分封主要是因为( )

侯国名称 列侯姓名 在位时间 侯国名称 列侯姓名 在位时间

旁光侯 刘殷 前 126—前 117 参户节侯 刘免 前 126—前 80

距阳宪侯 刘匄(gai) 前 126—前 112 州乡节侯 刘禁 前 126—前 115

蒌节侯 刘退 前 126—前 110 平城侯 刘礼 前 126—前 120

阿武戴侯 刘豫 前 126—前 102 广侯 刘顺 前 126—前 112

蓋(ge)胥侯 刘让 前 126—前 112

试卷第 2 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

A.汉高祖分封同姓诸侯王 B.汉景帝削减诸侯王封地

C.汉武帝实施“推恩令” D.汉武帝推行郡国并行制

13.《后汉书》中出现了许多诸如“家世州郡”“家世衣冠”“世仕州郡”“世吏两千石”“家世

两千石”的话语,这在关于西汉历史的史料中是很少出现的。东汉时期的这一现象反映

了( )

A.中央和地方存在着尖锐的矛盾 B.儒家思想在东汉地位显著提升

C.豪强势力影响了国家政权发展 D.血缘宗族力量制约了专制皇权

14.甘肃武威的东汉早期墓葬中,出土了与内科、外科、妇科等相关的医学处方书籍。

其中记载了三十余例处方、药物近百种,以及病状、投药方法、服药时间、禁忌等。这

说明东汉早期( )

A.已建立较完整的医疗体系 B.政府重视公共卫生与疫病防治

C.中医学理论基础得以奠定 D.中医临床诊断治疗经验较丰富

15.晋武帝晚年,为防止贵族、豪绅势力威胁到皇权,大封皇子为王,设法提高皇子的

地位,并赋予其“统方州军事”的权力,还有意安排汝南王司马亮辅政。这些措施( )

A.缓和了民族矛盾 B.维系了西晋统治

C.阻碍了郡县制推行 D.旨在加强君主权威

16.东晋时期,司马皇族与世家大族(如琅琊王氏)建立起“王与马,共天下”的政治关

系,“共”天下是这一时期的主流,“争”天下只是个别的特殊现象,且为整个门阀集团所

不容。强大的门阀势力,成为支撑这个政权的重要柱石。这表明当时门阀政治( )

A.阻碍了社会阶层的流动 B.激化了士族之间的矛盾

C.推动了社会的长治久安 D.客观上维护了统治秩序

17.十六国时期,大夏国建立者赫连勃勃自称“大禹之后”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称

“轩辕之苗裔”,建立北周的鲜卑宇文氏则称“其先出自炎帝神农氏”。他们此举的用意是

( )

A.学习汉晋王朝的制度文明 B.追求民族政权的合法正统

C.采用中原模式的国号年号 D.打破夷夏之辨的思想壁垒

18.晚唐诗人皮日休赋诗“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹

论功不较多”。作者认为隋炀帝( )

A.大兴土木穷奢极欲 B.功在当代利在千秋

C.轻徭薄赋戒奢从简 D.不恤民情功过参半

试卷第 3 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

19.唐代的商人中既有贩卖各种物品的大小行商,也有经营邸店、客舍、行铺、车坊的

坐贾,资财雄厚的大富商虽然人数不多,但却是各地市场贸易的主宰人物。这反映了唐

代( )

A.商业发展经营方式多样 B.商人的社会地位显著提高

C.商业经营环境异常艰难 D.市场管理由富商垄断把持

20.唐朝时,西州(今吐鲁番)是诸国人唐的桥头堡,是兴胡麇集之所,当地汉字与多

种民族语言文字并存,如吐鲁番古城遗址出土了大量的汉字文书和相当数量的藏文、回

鹘文、梵文、中古波斯语、叙利亚语等非汉字文献。这从侧面反映出唐代( )

A.国家版图已基本奠定 B.中原文化受到了推崇

C.边疆内地治理一体化 D.陆上丝绸之路的影响

21.安史之乱平定之后,唐代宗即着手重建国子监,并颁布诏书称:“其诸道节度、观

察、都防御等使,朕之腹心,久镇方面,眷其子弟……恐干戈之后,学校尚微,僻居远

方,无所咨禀,负经来学,宜集京师”。虽天灾、战乱不止,唐政府仍给予国子监大量

财政支持。唐代宗这一举措( )

A.旨在利用儒学维护社会秩序稳定 B.体现了政府恢复教育的强烈愿望

C.适应了中央集权强化的现实需要 D.有利于封建统治的基础不断扩大

22.“东汉之衰,宦官最名骄横。然皆假(借)人主之权,依凭城社(皇帝),以浊乱天

下,未有能劫胁天子如制婴儿,废置在手,东西出其意,使天子畏之若乘虎狼而挟蛇虺

(hui 毒蛇),如唐世者也。所以然者非他,汉不握兵,唐握兵故也。”与汉末相比唐后

期( )

A.宦官已经手握重兵 B.皇帝更加倚重宦官

C.皇帝年幼大权旁落 D.宦官控制藩镇兵权

23.在朝代更迭之际,往往会有一些士人对新生政权采取敌视态度,然而一旦看到科举

复兴,看到了只要寒窗苦读,他们仍然可以金榜题名,大展宏图,由布衣而将相,这些

人便沉浸在对“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”的不懈追求之中。这说明科举制( )

A.能够调和新旧政权之间的矛盾 B.选拔人才的标准发生变化

C.旨在消除士人对新政权的敌视 D.有利于维护新生政权稳定

24.与秦汉不同,唐代宰相是一个集体,三省的首长均为宰相,其他官员也可由皇帝指

派参决大政。这反映了( )

A.中央权力加强 B.宰相制度相对完善

C.相权趋于弱化 D.唐代官僚机构膨胀

试卷第 4 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

25.印度原始佛教追求涅槃,主张修行实践,不拜偶像。魏晋至隋唐期间,佛教杂糅了

宗法观念和儒家思想的轮回学说变成了天理轮回、报应不爽的理论。对涅槃超脱的追求

变成了对来世幸福的追求,修行实践变成了布施求福。这种变化说明( )

A.封建礼教观念受到冲击 B.隋唐统治者重视佛教

C.佛教呈现出本土化趋势 D.佛教遭受毁灭性打击

26.从甲骨的刻符、青铜器的铭文到笔画详备的楷书,缀连成一幅生动的文字史画卷。

观察上表,得出的认识正确的是( )

楷体汉字 执 王 臣 鼻

甲骨文

A.楷体汉字形态由甲骨文演化而来 B.楷体汉字端正平稳,结构飞舞飘逸

C.甲骨文字是不可识读的刻画符号 D.甲骨文具有现今文字的某些特征

27.宋真宗即位不久就沿袭传统,“赐近臣岁节宴于宰相吕端第,自是遂以为例。”之后,

他还扩大了赐宴官员的范围,由原来内朝高官扩大到外朝一般官员。宋真宗做法旨在( )

A.继承传统节日文化 B.化解君相间的矛盾

C.强化官僚政治认同 D.弘扬民为邦本理念

28.《宋史》记载:“仁宗之世,契丹增币,夏国增赐,养兵西陲,费累百万。”对该材

料理解最准确的是( )

A.辽、西夏与宋朝的边境贸易增多 B.北宋朝廷的财政负担逐渐加剧

C.战争增多使北宋军队数量大增 D.宋仁宗已下定决心进行财政改革

29.元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,

目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这

一做法主要目的在于( )

A.消除郡县制度的影响 B.缓和民族矛盾

C.促进区域内协调发展 D.加强中央集权

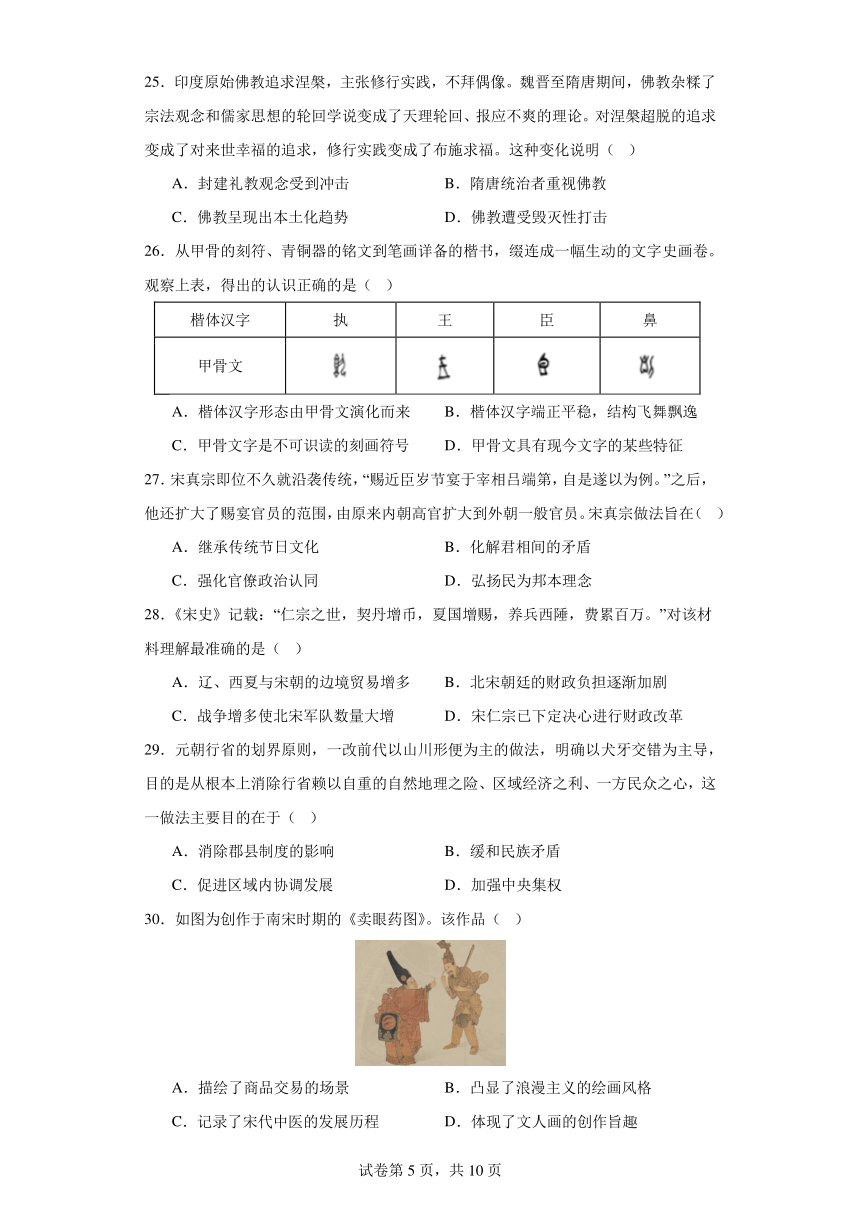

30.如图为创作于南宋时期的《卖眼药图》。该作品( )

A.描绘了商品交易的场景 B.凸显了浪漫主义的绘画风格

C.记录了宋代中医的发展历程 D.体现了文人画的创作旨趣

试卷第 5 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

二、材料分析题(31 题 8分、32题 14分、33题 18分,共 40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(8 分)

材料一 (东汉)时三府任轻,机事(机密之事)专委尚书,而灾眚变咎(可是发生灾

祸变故),辄切免公台(就严厉斥责并罢免三公)。忠(陈忠)以为非国旧体,上疏谏曰:

“臣闻君使臣以礼,臣事君以忠。故三公称曰冢宰,王者待以殊敬,在舆为下,御坐为

起,入则参对而议政事,出则监察而董是非。汉典旧事(惯例),丞相所请,靡有不听。

今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟以来,

其渐久矣。”

——摘编自[南朝宋]范晔《后汉书·陈忠传》

材料二 东晋以后,皇帝以侍中常侍左右,经常和他们议论政事,“备切问近对,

拾遗补阙”,也成为真宰相;而中书的职权又开始分割。中书根据皇帝意向,起草诏书,

皇帝又用更亲近的侍从参预审议,最后成为决策。到南朝梁、陈时期,“举国机要”,

都在中书;“献纳之任”,又归门下,尚书省就成为单纯的行政执行机构了。尚书、中

书、门下三省的出现,把皇帝下面的最高政务核心(以丞相为首的三公),分割成为决策、

审议和执行三个职能比较明确的系统,即三个官僚集团。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

(1)根据材料一,概括汉代三公地位的变化。(4 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简评南朝后期的“三省制”。(至少写出 2 点,4 分)

试卷第 6 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

32.阅读材料,完成下列要求。(14 分)

材料一 秦朝采用户籍制度。 在秦国及秦皇朝时期,并不是所有民户都允许单独立

户,允许立户的要求:第一,必须不是商人、开客店者及赘婿、后父。第二,立籍的对

象必须是土地的拥有者或是官府授田的对象。秦时除有一般的民户户籍外,还有其他不

同类别的特殊户籍。民户户籍有两种:“敌秦人”和外来人。除此,还有官吏的“宦籍”,

官吏子弟的“弟子籍”,有爵者的爵籍,属于王族的“宗室籍”,属于贾人的“市籍”

及其他贱口的户籍等。凡列入“弟子籍”者,既有被任用为官的权利,又有某种免役的

特权。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 唐代前期实行的基本赋役制度是 租庸调。据《通典》记载,天宝十四年

(755年)全国总人口为 52 918309 人,其中不负担租庸调的竟有 44700 988 人之多。

建中元年(780年),德宗下令:“令黜陟观察使及州县长官,据旧征税数及人户土客

定等第钱数多少,为夏、秋两税。其鳏寡悖独不支济者,准制放免。共丁租庸调,并入

两税。”两税按户等征钱,按田亩征米粟,租庸调和其他杂税一概并入两税,即所谓“租

腐杂徭悉省”,改变了过去“日输月送无休息”的情况。行两税法后,“轻重之权始归

于朝廷”。

——摘编自张帆著《中国古代经济简史》

(1)根据材料一,概括秦朝户籍制度的特点。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代两税法实施的背景及其引发的赋税变化。(8

分)

试卷第 7 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

33.阅读材料,回答问题。(18 分)

史料一 朝廷大有三冗,小有三费,以困天下之财。……何谓三冗?天下有定官无

限员,一冗也;天下厢军不任战而耗衣食,二冗也;僧道日益多而无定数,三冗也。三

冗不去,不可为国。

——(元)脱脱等《宋史》

史料二 (王安石)向皇帝保证任用熟于“理财”的人就能确保“民不加赋而国用

饶”。司马光……认为“理财”非古代的政府所为。政府应该确保它的政策不会妨碍人

民使自己富裕起来。税收只是为了让政府能维持秩序。青苗钱破坏了富人必要的社会职

能。

——【美】包弼德《斯文:唐宋思想的转型》

史料三 王安石变法……有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作

用……想尽量用经济的办法管理国家财政,反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,

也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性。

——马克垚《世界文明史》

(1)史料一中“三冗”指哪“三冗”?分别指出“三冗”给宋王朝带来的危害有哪些。(6 分)

(2)史料二中王安石、司马光围绕什么问题进行了激烈争论?结合所学知识,指出这一争

论的实质,并回答变法触犯了哪部分人的既得利益。(6 分)

(3)王安石变法的措施涉及哪些领域?(至少写出 4 点)据史料三分析变法重视商品货币

作用的原因。(6 分)

试卷第 8 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B A C B A C B A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C C D D D B D A D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C A D C C D C B D A

二、材料分析题

31.【答案】(1)变化:君主重用身边的宠臣、侍从,将权力转移到侍中、尚书令、大司

马等中朝官员手中。(4 分)

(2)简评:削弱世家大族的势力;加强了皇权;一定程度上提高了行政效率;是我国官

制史上的重大变革等。(至少写出 2 点,4 分)

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是汉代中国。变化:根据材料“今之三公,

虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟以来,其渐久矣”

和所学知识可知,君主重用身边的宠臣、侍从,将权力转移到侍中、尚书令、大司马等

中朝官员手中。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是南朝时期的中国。简评:根据材料“尚书、中

书、门下三省的出现,把皇帝下面的最高政务核心(以丞相为首的三公),分割成为决策、

审议和执行三个职能比较明确的系统,即三个官僚集团”和当时的时代背景及所学知识

可知,可从削弱世家大族的势力、加强皇权、提高行政效率及官制史上的重大变革等角

度进行分析。

32.【答案】(1)特点:民户立户有严格条件限制;户籍类别多样;等级色彩鲜明。(6 分)

(2)背景:土地兼并盛行;均田制遭到破坏,租庸调制无法推行;赋役不均现象严重;国

家财政收入减少。(任答 2 点,4 分,言之成理即可)

变化:以资产为主要征税标准;征税时间固定;税收名目简化;税收对象增加。

(任答 2 点,4 分,言之成理即可)

【详解】(1)特点:根据材料“并不是所有民户都允许单独立户,允许立户的要求:第

一,必须不是商人、开客店者及赘婿、后父。第二,立籍的对象必须是土地的拥有者或

是官府授田的对象”可分析出民户立户有严格条件限制;根据材料“秦时除有一般的民

户户籍外,还有其他不同类别的特殊户籍”可分析出户籍类别多样;根据材料“除此,

试卷第 9 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

还有官吏的“宦籍”,官吏子弟的“弟子籍”,有爵者的爵籍,属于王族的“宗室籍”,

属于贾人的“市籍”及其他贱口的户籍等。凡列入“弟子籍”者,既有被任用为官的权

利,又有某种免役的特权”可分析出等级色彩鲜明。

(2)背景:结合所学可分析出土地兼并盛行;根据材料“不负担租庸调的竟有 44700 988

人之多”可分析出均田制遭到破坏,租庸调制无法推行;结合所学可分析出赋役不均现

象严重;结合所学可分析出国家财政收入减少。

变化:根据材料“及人户土客定等第钱数多少”可分析出以资产为主要征税标准;根据

材料“夏、秋两税”可分析出征税时间固定;根据材料“共丁租庸调,并入两税”可分

析出税收名目简化;结合所学可分析出税收对象增加。

33.【答案】(1) 危害:“冗官”造成政府行政效率低下,且财政困难;“冗兵”造成国家

负担沉重、军队战斗力低;“冗费”导致财政开支增加,不利于国家发展。(6 分)

(2)问题:政府要不要“理财”。实质:祖宗之法是否可变。触动了大官僚、大地主的利

益。(6 分)

(3)领域:改革涉及农业、商业、水利、赋税、基层管理、军事训练、教育等诸多领域。

(任意写出 4 点, 4 分)原因:宋代商品货币经济活跃,王安石具有前瞻性。(4 分)

【详解】(1)本题是列举类、影响类材料分析题。时空是北宋(中国古代)。第一小问

“三冗”,据所学可知,北宋中期形成了三冗和积贫积弱局面,三冗指“冗官”“冗兵”

“冗费”。第二小问危害,根据所学可知,“冗官”会造成政府行政效率低下,增加政府

财政负担;“冗兵”会增加政府财政负担,且士兵良莠不齐,造成军队战斗力低下;“冗

费”则导致政府开支增加,不利于国家发展。

(2)本题是背列举类材料分析题。时空是北宋(中国古代)。第一小问争论,根据材料

二“(王安石)向皇帝保证任用熟于“理财”的人就能确保“民不加赋而国用饶”。司马

光……认为“理财”非古代的政府所为”可得出双方争论的问题是政府要不要“理财”。

第二小问实质,根据所学可知,双方争论的实质在于要不要变法,变祖宗之法。第三小

问,根据材料二“税收只是为了让政府能维持秩序。青苗钱破坏了富人必要的社会职能”

并结合所学可知,王安石变法触犯了大官僚、大地主的利益。

(3)本题是背列举类、背景类材料分析题。时空是北宋(中国古代)。第一小问领域,

根据所学可知,王安石变法涉及农业、商业、水利、赋税、基层管理、军事训练、教育

等诸多领域。第二小问原因,根据材料三“反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,

也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性”可得出宋代商品货币经济活跃,

王安石具有前瞻性。

试卷第 10 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

高一年段 中外历史纲要(上)

一、选择题:本部分有 30小题,每小题 2分,共 60分。在每小题列出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的。把所选答案的序号用 2B 铅笔填涂在答题卡相应位置上。

1.考古发现,良渚古城周边存在大规模水利系统,河道、灌水孔排水槽,规划有致;

存在众多宽大田埂纵横交错,蔓延近 8 万平方米:在古城核心莫角山南侧还发现了 20

万千克的稻谷堆积。这表明当时该地区( )

A.精耕细作农业特征已出现 B.阶级分化已经日益明显

C.早期国家形态的初步显现 D.农耕生产内部分工细化

2.东汉史学家班固在其《汉书》中品评历史人物时,把防民之口的周厉王、丧身辱国

的周幽王、父狱君的周平王列“下下愚人”,而把素有“暴君”之称的秦始皇列为“中下”之

人。这说明班固在治史中( )

A.确立了儒家思想的统治地位 B.淡化了帝王的神秘色彩

C.评判历史人物侧重道德品格 D.揭露了专制制度的弊病

3.先秦文献载远古之时“民神不杂”,到少昊氏之时人人祭祀,导致“民神杂糅”,引发

灾祸。颛顼即位后,设专职人员分管天事,促使民神异业,各司其序,从而改变了原始

祭祀的泛滥。这一变化可以用于佐证在“万邦”时代( )

A.官僚系统业已初步形成 B.阶级分化促成神权垄断

C.生产发展削弱宗教权威 D.贵族政治取代原始民主

4.周代对国君的亲属关系作出诸多限制,要求国君的族人与兄弟不能以亲情之原则对

待国君。此外,周代还强调“不以家事辞王事,以王事辞家事”。上述观念说明当时

A.注重维护公共政治秩序 B.宗法分封体制受到冲击

C.社会等级意识深入人心 D.儒家伦理观念影响深远

5.商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期。对下图所体现的制度解读

最合理的是( )

上图:甲骨文中的“田”字

A.农业使用青铜工具为主 B.手工业的分工细密、货币流通广泛

C.实行奴隶主土地国有制 D.有专门掌管奴隶和牲畜买卖的官吏:

试卷第 1 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

6.战国时代出现“以邻为壑”“东周欲为稍,西周不敢水”的现象,导致”乱莫大于无天子”“天

下定于一”的呼声日益高涨。这体现了( )

A.民族凝聚力增强 B.统一成为历史趋势

C.宗法制遭到破坏 D.秦朝建立的合法性

7.战国时期货币普遍使用,种类增多,《管子·地数篇》说:“珠玉为上币,黄金为中币,

刀布为下币”。在现实生活中黄金、铜币、粟的比价已形成一定的比例。这说明( )

A.商品交换得到发展 B.商人社会地位提高

C.重农抑商政策出现 D.货币开始走向统一

8.先秦时期实行井田制,商鞅变法时曾采取“决裂阡陌,教民耕战”的措施。此举直接

意图是( )

A.提升官吏素质 B.修造战斗装备 C.鼓励积极垦耕 D.抑制工商行业

9.春秋时期,养士之风没有得到大力提倡;战国时期,“天下诸侯方欲力争,竞招英雄

以自辅翼”。这一变化的产生( )

A.反映了分封制度在逐渐瓦解 B.促进了人才流动和社会进步

C.说明军功爵制使得英雄辈出 D.体现了社会秩序的动荡不安

10.春秋战国时期,在社会上形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。

“诸子百家”之间互相诘难、批驳。各家在本质上“争”的是( )

A.国家治理的方略 B.国家最高统治权

C.国家统一的方式 D.单纯的学术问题

11.秦朝实行郡县制,推行“焚书坑儒”;汉初实行郡国并行制,采用“黄老之学”;汉武

帝颁布“推恩令”,采纳“独尊儒术”。材料表明秦朝至西汉中期( )

A.统一多民族国家的建立与发展 B.封建经济文化的交流加强

C.封建的专制集权统治持续强化 D.中华文明的版图初步奠定

12.公元前 126 年十月癸酉这一天,汉河间献王诸多成年儿子同时被封为列侯(如下表),

列侯所辖土地在原河间国故地。结合所学推知,他们被分封主要是因为( )

侯国名称 列侯姓名 在位时间 侯国名称 列侯姓名 在位时间

旁光侯 刘殷 前 126—前 117 参户节侯 刘免 前 126—前 80

距阳宪侯 刘匄(gai) 前 126—前 112 州乡节侯 刘禁 前 126—前 115

蒌节侯 刘退 前 126—前 110 平城侯 刘礼 前 126—前 120

阿武戴侯 刘豫 前 126—前 102 广侯 刘顺 前 126—前 112

蓋(ge)胥侯 刘让 前 126—前 112

试卷第 2 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

A.汉高祖分封同姓诸侯王 B.汉景帝削减诸侯王封地

C.汉武帝实施“推恩令” D.汉武帝推行郡国并行制

13.《后汉书》中出现了许多诸如“家世州郡”“家世衣冠”“世仕州郡”“世吏两千石”“家世

两千石”的话语,这在关于西汉历史的史料中是很少出现的。东汉时期的这一现象反映

了( )

A.中央和地方存在着尖锐的矛盾 B.儒家思想在东汉地位显著提升

C.豪强势力影响了国家政权发展 D.血缘宗族力量制约了专制皇权

14.甘肃武威的东汉早期墓葬中,出土了与内科、外科、妇科等相关的医学处方书籍。

其中记载了三十余例处方、药物近百种,以及病状、投药方法、服药时间、禁忌等。这

说明东汉早期( )

A.已建立较完整的医疗体系 B.政府重视公共卫生与疫病防治

C.中医学理论基础得以奠定 D.中医临床诊断治疗经验较丰富

15.晋武帝晚年,为防止贵族、豪绅势力威胁到皇权,大封皇子为王,设法提高皇子的

地位,并赋予其“统方州军事”的权力,还有意安排汝南王司马亮辅政。这些措施( )

A.缓和了民族矛盾 B.维系了西晋统治

C.阻碍了郡县制推行 D.旨在加强君主权威

16.东晋时期,司马皇族与世家大族(如琅琊王氏)建立起“王与马,共天下”的政治关

系,“共”天下是这一时期的主流,“争”天下只是个别的特殊现象,且为整个门阀集团所

不容。强大的门阀势力,成为支撑这个政权的重要柱石。这表明当时门阀政治( )

A.阻碍了社会阶层的流动 B.激化了士族之间的矛盾

C.推动了社会的长治久安 D.客观上维护了统治秩序

17.十六国时期,大夏国建立者赫连勃勃自称“大禹之后”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称

“轩辕之苗裔”,建立北周的鲜卑宇文氏则称“其先出自炎帝神农氏”。他们此举的用意是

( )

A.学习汉晋王朝的制度文明 B.追求民族政权的合法正统

C.采用中原模式的国号年号 D.打破夷夏之辨的思想壁垒

18.晚唐诗人皮日休赋诗“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹

论功不较多”。作者认为隋炀帝( )

A.大兴土木穷奢极欲 B.功在当代利在千秋

C.轻徭薄赋戒奢从简 D.不恤民情功过参半

试卷第 3 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

19.唐代的商人中既有贩卖各种物品的大小行商,也有经营邸店、客舍、行铺、车坊的

坐贾,资财雄厚的大富商虽然人数不多,但却是各地市场贸易的主宰人物。这反映了唐

代( )

A.商业发展经营方式多样 B.商人的社会地位显著提高

C.商业经营环境异常艰难 D.市场管理由富商垄断把持

20.唐朝时,西州(今吐鲁番)是诸国人唐的桥头堡,是兴胡麇集之所,当地汉字与多

种民族语言文字并存,如吐鲁番古城遗址出土了大量的汉字文书和相当数量的藏文、回

鹘文、梵文、中古波斯语、叙利亚语等非汉字文献。这从侧面反映出唐代( )

A.国家版图已基本奠定 B.中原文化受到了推崇

C.边疆内地治理一体化 D.陆上丝绸之路的影响

21.安史之乱平定之后,唐代宗即着手重建国子监,并颁布诏书称:“其诸道节度、观

察、都防御等使,朕之腹心,久镇方面,眷其子弟……恐干戈之后,学校尚微,僻居远

方,无所咨禀,负经来学,宜集京师”。虽天灾、战乱不止,唐政府仍给予国子监大量

财政支持。唐代宗这一举措( )

A.旨在利用儒学维护社会秩序稳定 B.体现了政府恢复教育的强烈愿望

C.适应了中央集权强化的现实需要 D.有利于封建统治的基础不断扩大

22.“东汉之衰,宦官最名骄横。然皆假(借)人主之权,依凭城社(皇帝),以浊乱天

下,未有能劫胁天子如制婴儿,废置在手,东西出其意,使天子畏之若乘虎狼而挟蛇虺

(hui 毒蛇),如唐世者也。所以然者非他,汉不握兵,唐握兵故也。”与汉末相比唐后

期( )

A.宦官已经手握重兵 B.皇帝更加倚重宦官

C.皇帝年幼大权旁落 D.宦官控制藩镇兵权

23.在朝代更迭之际,往往会有一些士人对新生政权采取敌视态度,然而一旦看到科举

复兴,看到了只要寒窗苦读,他们仍然可以金榜题名,大展宏图,由布衣而将相,这些

人便沉浸在对“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”的不懈追求之中。这说明科举制( )

A.能够调和新旧政权之间的矛盾 B.选拔人才的标准发生变化

C.旨在消除士人对新政权的敌视 D.有利于维护新生政权稳定

24.与秦汉不同,唐代宰相是一个集体,三省的首长均为宰相,其他官员也可由皇帝指

派参决大政。这反映了( )

A.中央权力加强 B.宰相制度相对完善

C.相权趋于弱化 D.唐代官僚机构膨胀

试卷第 4 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

25.印度原始佛教追求涅槃,主张修行实践,不拜偶像。魏晋至隋唐期间,佛教杂糅了

宗法观念和儒家思想的轮回学说变成了天理轮回、报应不爽的理论。对涅槃超脱的追求

变成了对来世幸福的追求,修行实践变成了布施求福。这种变化说明( )

A.封建礼教观念受到冲击 B.隋唐统治者重视佛教

C.佛教呈现出本土化趋势 D.佛教遭受毁灭性打击

26.从甲骨的刻符、青铜器的铭文到笔画详备的楷书,缀连成一幅生动的文字史画卷。

观察上表,得出的认识正确的是( )

楷体汉字 执 王 臣 鼻

甲骨文

A.楷体汉字形态由甲骨文演化而来 B.楷体汉字端正平稳,结构飞舞飘逸

C.甲骨文字是不可识读的刻画符号 D.甲骨文具有现今文字的某些特征

27.宋真宗即位不久就沿袭传统,“赐近臣岁节宴于宰相吕端第,自是遂以为例。”之后,

他还扩大了赐宴官员的范围,由原来内朝高官扩大到外朝一般官员。宋真宗做法旨在( )

A.继承传统节日文化 B.化解君相间的矛盾

C.强化官僚政治认同 D.弘扬民为邦本理念

28.《宋史》记载:“仁宗之世,契丹增币,夏国增赐,养兵西陲,费累百万。”对该材

料理解最准确的是( )

A.辽、西夏与宋朝的边境贸易增多 B.北宋朝廷的财政负担逐渐加剧

C.战争增多使北宋军队数量大增 D.宋仁宗已下定决心进行财政改革

29.元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,

目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这

一做法主要目的在于( )

A.消除郡县制度的影响 B.缓和民族矛盾

C.促进区域内协调发展 D.加强中央集权

30.如图为创作于南宋时期的《卖眼药图》。该作品( )

A.描绘了商品交易的场景 B.凸显了浪漫主义的绘画风格

C.记录了宋代中医的发展历程 D.体现了文人画的创作旨趣

试卷第 5 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

二、材料分析题(31 题 8分、32题 14分、33题 18分,共 40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(8 分)

材料一 (东汉)时三府任轻,机事(机密之事)专委尚书,而灾眚变咎(可是发生灾

祸变故),辄切免公台(就严厉斥责并罢免三公)。忠(陈忠)以为非国旧体,上疏谏曰:

“臣闻君使臣以礼,臣事君以忠。故三公称曰冢宰,王者待以殊敬,在舆为下,御坐为

起,入则参对而议政事,出则监察而董是非。汉典旧事(惯例),丞相所请,靡有不听。

今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟以来,

其渐久矣。”

——摘编自[南朝宋]范晔《后汉书·陈忠传》

材料二 东晋以后,皇帝以侍中常侍左右,经常和他们议论政事,“备切问近对,

拾遗补阙”,也成为真宰相;而中书的职权又开始分割。中书根据皇帝意向,起草诏书,

皇帝又用更亲近的侍从参预审议,最后成为决策。到南朝梁、陈时期,“举国机要”,

都在中书;“献纳之任”,又归门下,尚书省就成为单纯的行政执行机构了。尚书、中

书、门下三省的出现,把皇帝下面的最高政务核心(以丞相为首的三公),分割成为决策、

审议和执行三个职能比较明确的系统,即三个官僚集团。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

(1)根据材料一,概括汉代三公地位的变化。(4 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简评南朝后期的“三省制”。(至少写出 2 点,4 分)

试卷第 6 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

32.阅读材料,完成下列要求。(14 分)

材料一 秦朝采用户籍制度。 在秦国及秦皇朝时期,并不是所有民户都允许单独立

户,允许立户的要求:第一,必须不是商人、开客店者及赘婿、后父。第二,立籍的对

象必须是土地的拥有者或是官府授田的对象。秦时除有一般的民户户籍外,还有其他不

同类别的特殊户籍。民户户籍有两种:“敌秦人”和外来人。除此,还有官吏的“宦籍”,

官吏子弟的“弟子籍”,有爵者的爵籍,属于王族的“宗室籍”,属于贾人的“市籍”

及其他贱口的户籍等。凡列入“弟子籍”者,既有被任用为官的权利,又有某种免役的

特权。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 唐代前期实行的基本赋役制度是 租庸调。据《通典》记载,天宝十四年

(755年)全国总人口为 52 918309 人,其中不负担租庸调的竟有 44700 988 人之多。

建中元年(780年),德宗下令:“令黜陟观察使及州县长官,据旧征税数及人户土客

定等第钱数多少,为夏、秋两税。其鳏寡悖独不支济者,准制放免。共丁租庸调,并入

两税。”两税按户等征钱,按田亩征米粟,租庸调和其他杂税一概并入两税,即所谓“租

腐杂徭悉省”,改变了过去“日输月送无休息”的情况。行两税法后,“轻重之权始归

于朝廷”。

——摘编自张帆著《中国古代经济简史》

(1)根据材料一,概括秦朝户籍制度的特点。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代两税法实施的背景及其引发的赋税变化。(8

分)

试卷第 7 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

33.阅读材料,回答问题。(18 分)

史料一 朝廷大有三冗,小有三费,以困天下之财。……何谓三冗?天下有定官无

限员,一冗也;天下厢军不任战而耗衣食,二冗也;僧道日益多而无定数,三冗也。三

冗不去,不可为国。

——(元)脱脱等《宋史》

史料二 (王安石)向皇帝保证任用熟于“理财”的人就能确保“民不加赋而国用

饶”。司马光……认为“理财”非古代的政府所为。政府应该确保它的政策不会妨碍人

民使自己富裕起来。税收只是为了让政府能维持秩序。青苗钱破坏了富人必要的社会职

能。

——【美】包弼德《斯文:唐宋思想的转型》

史料三 王安石变法……有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作

用……想尽量用经济的办法管理国家财政,反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,

也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性。

——马克垚《世界文明史》

(1)史料一中“三冗”指哪“三冗”?分别指出“三冗”给宋王朝带来的危害有哪些。(6 分)

(2)史料二中王安石、司马光围绕什么问题进行了激烈争论?结合所学知识,指出这一争

论的实质,并回答变法触犯了哪部分人的既得利益。(6 分)

(3)王安石变法的措施涉及哪些领域?(至少写出 4 点)据史料三分析变法重视商品货币

作用的原因。(6 分)

试卷第 8 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B A C B A C B A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C C D D D B D A D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C A D C C D C B D A

二、材料分析题

31.【答案】(1)变化:君主重用身边的宠臣、侍从,将权力转移到侍中、尚书令、大司

马等中朝官员手中。(4 分)

(2)简评:削弱世家大族的势力;加强了皇权;一定程度上提高了行政效率;是我国官

制史上的重大变革等。(至少写出 2 点,4 分)

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是汉代中国。变化:根据材料“今之三公,

虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟以来,其渐久矣”

和所学知识可知,君主重用身边的宠臣、侍从,将权力转移到侍中、尚书令、大司马等

中朝官员手中。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是南朝时期的中国。简评:根据材料“尚书、中

书、门下三省的出现,把皇帝下面的最高政务核心(以丞相为首的三公),分割成为决策、

审议和执行三个职能比较明确的系统,即三个官僚集团”和当时的时代背景及所学知识

可知,可从削弱世家大族的势力、加强皇权、提高行政效率及官制史上的重大变革等角

度进行分析。

32.【答案】(1)特点:民户立户有严格条件限制;户籍类别多样;等级色彩鲜明。(6 分)

(2)背景:土地兼并盛行;均田制遭到破坏,租庸调制无法推行;赋役不均现象严重;国

家财政收入减少。(任答 2 点,4 分,言之成理即可)

变化:以资产为主要征税标准;征税时间固定;税收名目简化;税收对象增加。

(任答 2 点,4 分,言之成理即可)

【详解】(1)特点:根据材料“并不是所有民户都允许单独立户,允许立户的要求:第

一,必须不是商人、开客店者及赘婿、后父。第二,立籍的对象必须是土地的拥有者或

是官府授田的对象”可分析出民户立户有严格条件限制;根据材料“秦时除有一般的民

户户籍外,还有其他不同类别的特殊户籍”可分析出户籍类别多样;根据材料“除此,

试卷第 9 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

还有官吏的“宦籍”,官吏子弟的“弟子籍”,有爵者的爵籍,属于王族的“宗室籍”,

属于贾人的“市籍”及其他贱口的户籍等。凡列入“弟子籍”者,既有被任用为官的权

利,又有某种免役的特权”可分析出等级色彩鲜明。

(2)背景:结合所学可分析出土地兼并盛行;根据材料“不负担租庸调的竟有 44700 988

人之多”可分析出均田制遭到破坏,租庸调制无法推行;结合所学可分析出赋役不均现

象严重;结合所学可分析出国家财政收入减少。

变化:根据材料“及人户土客定等第钱数多少”可分析出以资产为主要征税标准;根据

材料“夏、秋两税”可分析出征税时间固定;根据材料“共丁租庸调,并入两税”可分

析出税收名目简化;结合所学可分析出税收对象增加。

33.【答案】(1) 危害:“冗官”造成政府行政效率低下,且财政困难;“冗兵”造成国家

负担沉重、军队战斗力低;“冗费”导致财政开支增加,不利于国家发展。(6 分)

(2)问题:政府要不要“理财”。实质:祖宗之法是否可变。触动了大官僚、大地主的利

益。(6 分)

(3)领域:改革涉及农业、商业、水利、赋税、基层管理、军事训练、教育等诸多领域。

(任意写出 4 点, 4 分)原因:宋代商品货币经济活跃,王安石具有前瞻性。(4 分)

【详解】(1)本题是列举类、影响类材料分析题。时空是北宋(中国古代)。第一小问

“三冗”,据所学可知,北宋中期形成了三冗和积贫积弱局面,三冗指“冗官”“冗兵”

“冗费”。第二小问危害,根据所学可知,“冗官”会造成政府行政效率低下,增加政府

财政负担;“冗兵”会增加政府财政负担,且士兵良莠不齐,造成军队战斗力低下;“冗

费”则导致政府开支增加,不利于国家发展。

(2)本题是背列举类材料分析题。时空是北宋(中国古代)。第一小问争论,根据材料

二“(王安石)向皇帝保证任用熟于“理财”的人就能确保“民不加赋而国用饶”。司马

光……认为“理财”非古代的政府所为”可得出双方争论的问题是政府要不要“理财”。

第二小问实质,根据所学可知,双方争论的实质在于要不要变法,变祖宗之法。第三小

问,根据材料二“税收只是为了让政府能维持秩序。青苗钱破坏了富人必要的社会职能”

并结合所学可知,王安石变法触犯了大官僚、大地主的利益。

(3)本题是背列举类、背景类材料分析题。时空是北宋(中国古代)。第一小问领域,

根据所学可知,王安石变法涉及农业、商业、水利、赋税、基层管理、军事训练、教育

等诸多领域。第二小问原因,根据材料三“反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,

也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性”可得出宋代商品货币经济活跃,

王安石具有前瞻性。

试卷第 10 页,共 10 页

{#{QQABSYaQogCIQAAAAQgCUwVQCAAQkACCCCoOhBAIoAABwQNABAA=}#}

同课章节目录