我的第一本书

图片预览

文档简介

课件20张PPT。我的第一本书

牛汉 牛汉,原名史成汉,1923年生,山西定襄县人。40年代开始诗歌创作,是“七月诗派”的重要成员。1955年由于受胡风事件的牵连,遭到两年的拘捕囚禁。“文革”期间,又被关入“牛棚”,从事强制性劳动。创作了不少诗歌作品,其中比较著名的有《华南虎》《悼念一棵枫树》《半棵树》等。出版的诗集有《彩色的生活》《爱与歌》《温泉》《海上蝴蝶》《沉默的悬崖》《牛汉诗选》及自选集《蚯蚓和羽毛》等。作者简介学习目标一、筛选信息,感受作者对“第一本书”的独特情怀。

二、整合信息,了解围绕“第一本书”所发生的一些事情。

三、理解信息,把握“第一本书”所呈现的深刻意蕴。筛选信息快速阅读课文,找出作者直接表达对“第一本书”情感的语句。(小组内互相交流并读一读)“这一本却让我一生难以忘怀……不过看了很难笑起来。”

?

“还应当回过头来说说我的第一本书,我真应当为它写一本比他还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美。”

?

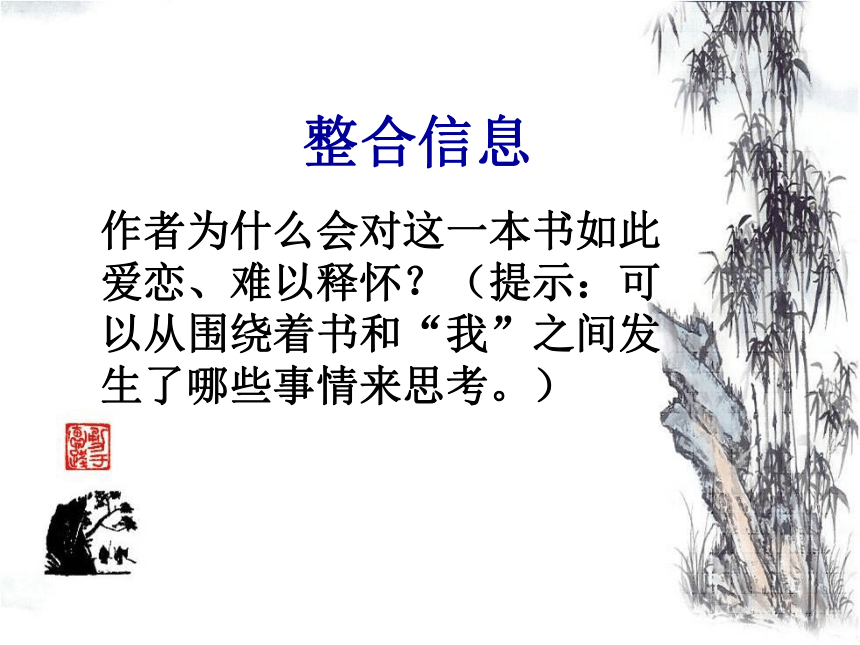

“我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。”整合信息作者为什么会对这一本书如此爱恋、难以释怀?(提示:可以从围绕着书和“我”之间发生了哪些事情来思考。)筛选信息用一个比喻句说说这第一本书和“我”之间的关系:

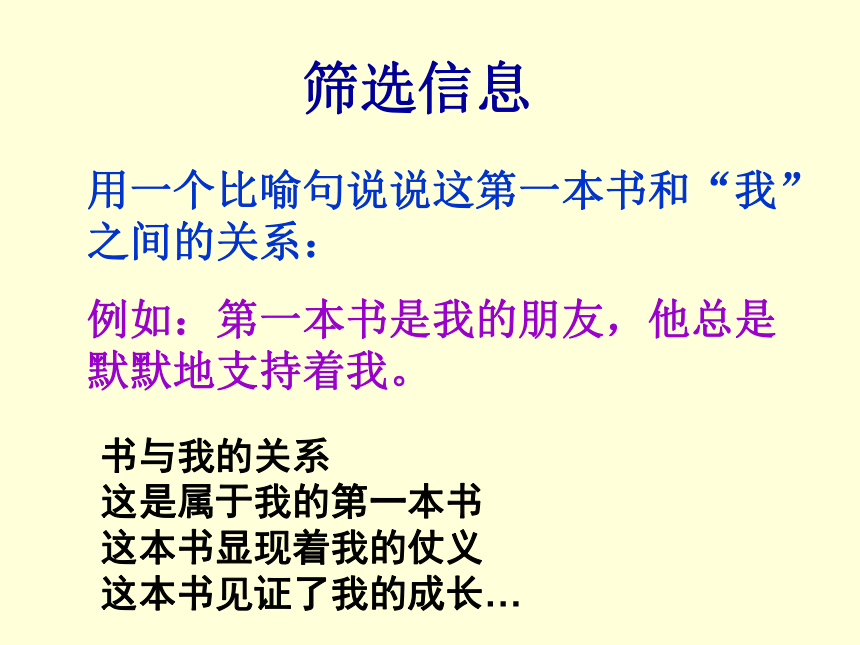

例如:第一本书是我的朋友,他总是默默地支持着我。书与我的关系

这是属于我的第一本书

这本书显现着我的仗义

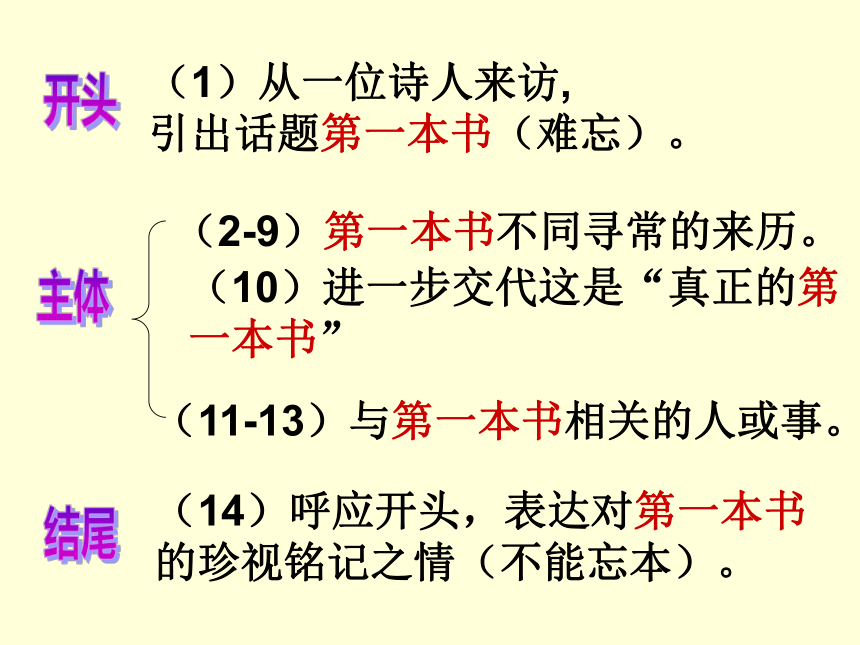

这本书见证了我的成长…开头主体结尾(1)从一位诗人来访,

引出话题第一本书(难忘)。(2-9)第一本书不同寻常的来历。(10)进一步交代这是“真正的第一本书”(11-13)与第一本书相关的人或事。(14)呼应开头,表达对第一本书

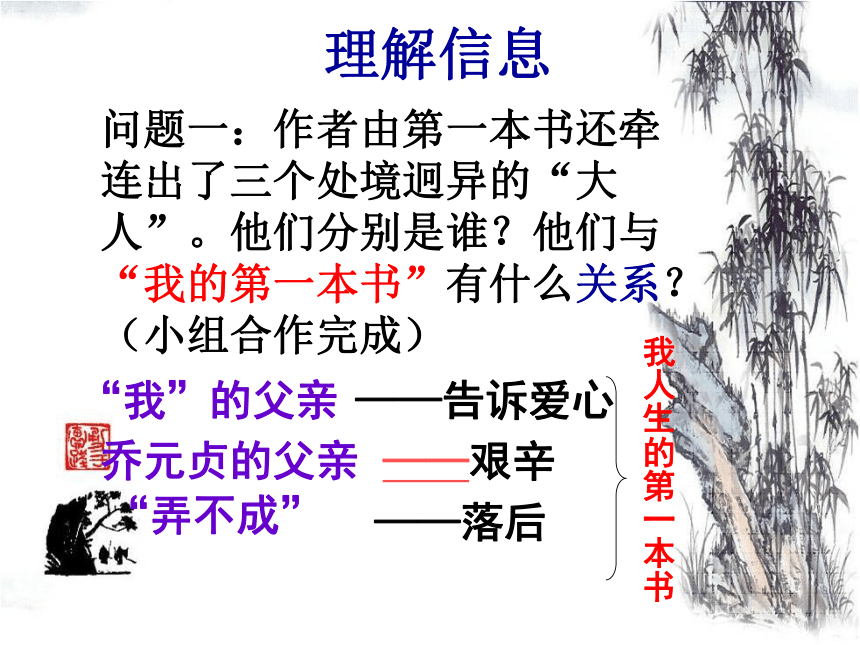

的珍视铭记之情(不能忘本)。理解信息问题一:作者由第一本书还牵连出了三个处境迥异的“大人”。他们分别是谁?他们与“我的第一本书”有什么关系?(小组合作完成)我人生的第一本书“我”的父亲 ——告诉爱心

乔元贞的父亲 ——艰辛

“弄不成” ——落后理解信息问题二:这“第一本书”究竟是什么书呢?请在理解的基础上用自己的语言来阐释一下。1、“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?它有何含义? “我的第一本书”不仅仅指那半本课本,还可指我踏人生活的一次珍贵的经历,一本人生之书.(这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。)探究问题2、作者是怀着怎样的感情追忆他的“第一本书”的? 作者是怀着敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,感情复杂,心情沉重,因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。探究问题3、我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的快乐和梦幻。作者对童年的感觉是怎样的?联系下文看,“生命最初的快乐和梦幻。” 是什么? 童年的感觉是辛酸的,因为童年的生活是窘迫的,是艰苦而沉重的,哪有幽默可言?然而与生俱来的童年的好奇、天真和淘气,使他们一和小动物在一起、一回到大自然中、一玩起来,就会充满幻想,就会什么困苦都忘却。这就是生命最初的快乐和幻想。探究问题4、我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。 枉,白白的,无价值的,无意义的。作者的第一本书,不仅是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果这第一本书不写出来,那么这几十年的读书和写书就失去了意义,变得毫无价值,因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。

“本”,双关,指那第一本国语教材,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指主要指后者。探究问题拓展训练[可选]:

1.说说自己读“第一本书”的经历、体会,互相交流。

2.说说你对文中父亲、我、乔元贞、“弄不成”、二黄毛的看法。

3.“我”把“父亲补全的装订好的课本”送给元贞的时候,两人会有怎样的对话?请你想象一下,然后揣摩人物的心理,作一段对话。 畅所欲言文中“第一本书”不同寻常的经历,给了作者终生受用的精神财富。的确,恰如一位哲人所说,生活是一所大学。无论其中是不幸,还是喜悦,那都是记忆中挥之不去的风景,我们只要用心去体悟,亮色总是会有的,而且是扩展着的。 牛汉先生一生饱经沧桑,曲折的人生赋予他丰富的人生阅历和坚强的品格,《我的第一本书》是尝遍人间百味后唱出的,为我们展示出名利之外的一个纯然生命的境界——人不能忘本。课堂总结……

恍惚之中听见一声

石破天惊的咆哮,

有一个不羁的灵魂

掠过我的头顶

腾空而去,

我看见了火焰般的斑纹

火焰似的眼睛,

还有巨大而破碎的

滴血的趾爪!——《华南虎》牛 汉 根 我是根, 一生一世在地下 默默地生长, 向下,向下…… 我相信地心有一个太阳 ......

在驱遣慧眼的过程中,

你将会触摸到

那用生命编织的不散情结。 没有课本的乔元贞却考了第一名,父亲也认为他比“我”有出息,作者在文章的结尾处还特意补叙了乔元贞的一生的“出息”:“他一辈子挎着篮子在附近几个村子里叫卖纸烟、花生、火柴等小东西。”这算得什么“出息”呢?作者为什么要作这样的交代?

请谈谈你的理解小结

没有课本的乔元贞考了第一名,说明他是个聪明好学的孩子,父亲以他教师的经验感觉得出,这样的孩子是能成器的。这样一个聪明好学的孩子在最需要学习的时候失学了,人生成长的第一个阶梯就这样永远失去了,再加上当地的文化、经济的极度贫困和落后,一辈子只能在生存的底线上挣扎。课文补述乔元贞的命运这一情节.引发我们更深入地思考生活与人生的命题,更深刻地理解“知识改变命运”的现实说法。

牛汉 牛汉,原名史成汉,1923年生,山西定襄县人。40年代开始诗歌创作,是“七月诗派”的重要成员。1955年由于受胡风事件的牵连,遭到两年的拘捕囚禁。“文革”期间,又被关入“牛棚”,从事强制性劳动。创作了不少诗歌作品,其中比较著名的有《华南虎》《悼念一棵枫树》《半棵树》等。出版的诗集有《彩色的生活》《爱与歌》《温泉》《海上蝴蝶》《沉默的悬崖》《牛汉诗选》及自选集《蚯蚓和羽毛》等。作者简介学习目标一、筛选信息,感受作者对“第一本书”的独特情怀。

二、整合信息,了解围绕“第一本书”所发生的一些事情。

三、理解信息,把握“第一本书”所呈现的深刻意蕴。筛选信息快速阅读课文,找出作者直接表达对“第一本书”情感的语句。(小组内互相交流并读一读)“这一本却让我一生难以忘怀……不过看了很难笑起来。”

?

“还应当回过头来说说我的第一本书,我真应当为它写一本比他还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美。”

?

“我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。”整合信息作者为什么会对这一本书如此爱恋、难以释怀?(提示:可以从围绕着书和“我”之间发生了哪些事情来思考。)筛选信息用一个比喻句说说这第一本书和“我”之间的关系:

例如:第一本书是我的朋友,他总是默默地支持着我。书与我的关系

这是属于我的第一本书

这本书显现着我的仗义

这本书见证了我的成长…开头主体结尾(1)从一位诗人来访,

引出话题第一本书(难忘)。(2-9)第一本书不同寻常的来历。(10)进一步交代这是“真正的第一本书”(11-13)与第一本书相关的人或事。(14)呼应开头,表达对第一本书

的珍视铭记之情(不能忘本)。理解信息问题一:作者由第一本书还牵连出了三个处境迥异的“大人”。他们分别是谁?他们与“我的第一本书”有什么关系?(小组合作完成)我人生的第一本书“我”的父亲 ——告诉爱心

乔元贞的父亲 ——艰辛

“弄不成” ——落后理解信息问题二:这“第一本书”究竟是什么书呢?请在理解的基础上用自己的语言来阐释一下。1、“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?它有何含义? “我的第一本书”不仅仅指那半本课本,还可指我踏人生活的一次珍贵的经历,一本人生之书.(这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。)探究问题2、作者是怀着怎样的感情追忆他的“第一本书”的? 作者是怀着敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,感情复杂,心情沉重,因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。探究问题3、我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的快乐和梦幻。作者对童年的感觉是怎样的?联系下文看,“生命最初的快乐和梦幻。” 是什么? 童年的感觉是辛酸的,因为童年的生活是窘迫的,是艰苦而沉重的,哪有幽默可言?然而与生俱来的童年的好奇、天真和淘气,使他们一和小动物在一起、一回到大自然中、一玩起来,就会充满幻想,就会什么困苦都忘却。这就是生命最初的快乐和幻想。探究问题4、我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。 枉,白白的,无价值的,无意义的。作者的第一本书,不仅是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果这第一本书不写出来,那么这几十年的读书和写书就失去了意义,变得毫无价值,因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。

“本”,双关,指那第一本国语教材,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指主要指后者。探究问题拓展训练[可选]:

1.说说自己读“第一本书”的经历、体会,互相交流。

2.说说你对文中父亲、我、乔元贞、“弄不成”、二黄毛的看法。

3.“我”把“父亲补全的装订好的课本”送给元贞的时候,两人会有怎样的对话?请你想象一下,然后揣摩人物的心理,作一段对话。 畅所欲言文中“第一本书”不同寻常的经历,给了作者终生受用的精神财富。的确,恰如一位哲人所说,生活是一所大学。无论其中是不幸,还是喜悦,那都是记忆中挥之不去的风景,我们只要用心去体悟,亮色总是会有的,而且是扩展着的。 牛汉先生一生饱经沧桑,曲折的人生赋予他丰富的人生阅历和坚强的品格,《我的第一本书》是尝遍人间百味后唱出的,为我们展示出名利之外的一个纯然生命的境界——人不能忘本。课堂总结……

恍惚之中听见一声

石破天惊的咆哮,

有一个不羁的灵魂

掠过我的头顶

腾空而去,

我看见了火焰般的斑纹

火焰似的眼睛,

还有巨大而破碎的

滴血的趾爪!——《华南虎》牛 汉 根 我是根, 一生一世在地下 默默地生长, 向下,向下…… 我相信地心有一个太阳 ......

在驱遣慧眼的过程中,

你将会触摸到

那用生命编织的不散情结。 没有课本的乔元贞却考了第一名,父亲也认为他比“我”有出息,作者在文章的结尾处还特意补叙了乔元贞的一生的“出息”:“他一辈子挎着篮子在附近几个村子里叫卖纸烟、花生、火柴等小东西。”这算得什么“出息”呢?作者为什么要作这样的交代?

请谈谈你的理解小结

没有课本的乔元贞考了第一名,说明他是个聪明好学的孩子,父亲以他教师的经验感觉得出,这样的孩子是能成器的。这样一个聪明好学的孩子在最需要学习的时候失学了,人生成长的第一个阶梯就这样永远失去了,再加上当地的文化、经济的极度贫困和落后,一辈子只能在生存的底线上挣扎。课文补述乔元贞的命运这一情节.引发我们更深入地思考生活与人生的命题,更深刻地理解“知识改变命运”的现实说法。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》