2024届高考专题复习:非连续性文本阅读 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:非连续性文本阅读 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 252.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-15 22:55:43 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

非连续性文本阅读

建议用时:20-25分钟

一、整体说题——命题思想、意图和目标

1.《中国高考评价体系》:信息类文本阅读强调“积极参与社会生活”

文学性阅读注重审美鉴赏,强调作者的虚构与想象,文本以文学作品为主。

信息性阅读与文学性阅读互补,回避了文学类文本的主要特质,主要表现为要求学生以求知求真的态度与方式阅读文本,强调文本内容客观和理性的描述,重在掌握来自社会生活的真实信息,积极参与社会生活。

2.《课程标准》:探求解决问题和语言表达的创新路径。

《课程标准》指出“要引导学生在语言文字运用的过程中发现问题,培养探究意识和发现问题的敏感性,探求解决问题和语言表达的创新路径”。这表明,发现问题、探究问题、解决问题包含在语文课程的要求范畴之内。信息性阅读与“问题解决”均反映了语文课程的要求,探寻将二者有机结合的策略,能更好地回应语文课程综合性、实践性的需求。

3.学业质量水平《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》

4-2 能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感、材料组织与使用等方面的异同,尝试提出需要深入探究的问题。能用文本中提供的事实、观点、程序、策略和方法解决学习和生活实际中遇到的具体问题。

4.《基于高考评价体系的语文科考试内容改革实施路径》(张开)

信息性阅读能力:

对信息性阅读能力的要求有:……能在不同文本的信息之间建立联系,分析比较多个文本在内容、材料、观点、表达方式和价值倾向等方面的异同,对有关问题形成更全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题等。

一、整体说题——命题思想、意图和目标

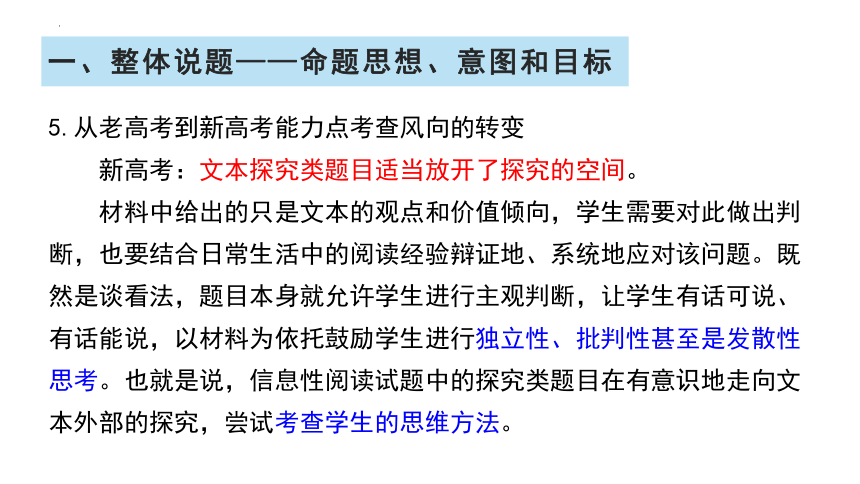

5.从老高考到新高考能力点考查风向的转变

新高考:文本探究类题目适当放开了探究的空间。

材料中给出的只是文本的观点和价值倾向,学生需要对此做出判断,也要结合日常生活中的阅读经验辩证地、系统地应对该问题。既然是谈看法,题目本身就允许学生进行主观判断,让学生有话可说、有话能说,以材料为依托鼓励学生进行独立性、批判性甚至是发散性思考。也就是说,信息性阅读试题中的探究类题目在有意识地走向文本外部的探究,尝试考查学生的思维方法。

一、整体说题——命题思想、意图和目标

二、模块试题的特点

年份 选文来源 文体 文本内容

2021新高考1卷 材料一摘编自朱光潜《诗论》 学术论文 阐释莱辛“诗画异质”观从缘由、推论到结论的过程。

材料二摘编自钱钟书《读<拉奥孔>》 学术论文 由莱辛“诗画异质”观联想中国古代关于诗画关系的讨论。

2022新高考1卷 材料一摘自习近平《加快构建中国特色哲学社会科学》 政论文 强调加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发、让民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求。

材料二摘编自郑敏《新诗百年探索与后新诗潮》 学术论文 讨论重建中国本土诗歌传统和古典诗论的现代转化等问题

2021-2022试题内容整理——选材

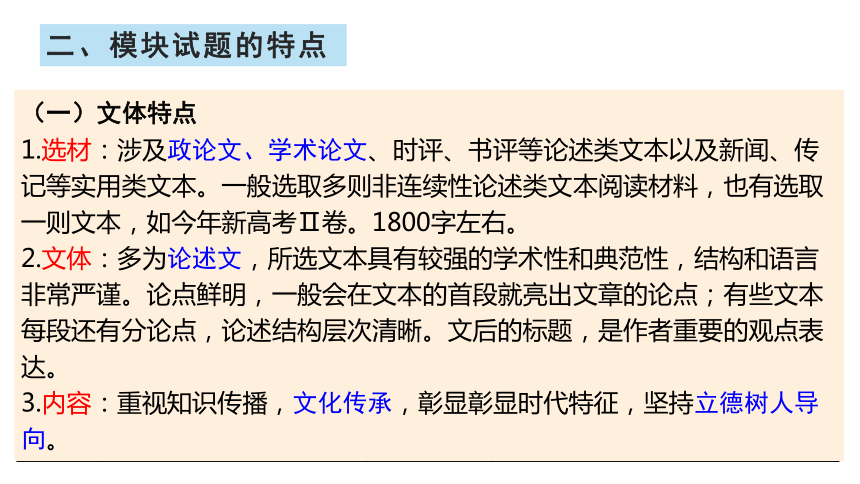

(一)文体特点

1.选材:涉及政论文、学术论文、时评、书评等论述类文本以及新闻、传记等实用类文本。一般选取多则非连续性论述类文本阅读材料,也有选取一则文本,如今年新高考Ⅱ卷。1800字左右。

2.文体:多为论述文,所选文本具有较强的学术性和典范性,结构和语言非常严谨。论点鲜明,一般会在文本的首段就亮出文章的论点;有些文本每段还有分论点,论述结构层次清晰。文后的标题,是作者重要的观点表达。

3.内容:重视知识传播,文化传承,彰显彰显时代特征,坚持立德树人导向。

年份 客观题题目 主观题题目

2021 新高考1卷 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) 2.根据材料一和材料二, 下列说法不正确的一项是 (3分) 3.结合材料内容,下列 选项中最能支持莱辛 “诗画异质”观点的一项 是(3分) 4.请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

2022 新高考1卷 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) 2.根据材料内容,下列说法正确的一项是 (3分) 3.下列选项,最适合作为论据来支撑材料 一观点的一项是(3分) 4.“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。(4分)

考查内容 信息筛选 文内推断 (逻辑) 文外推断 (分析论据与 论点关系) 分析行文思路

(文外材料,文内观点)把握作者观点态度,拓展运用

(设置情境)归纳要点,解决具体问题

二、模块试题的特点

2020-2022试题内容整理——选题

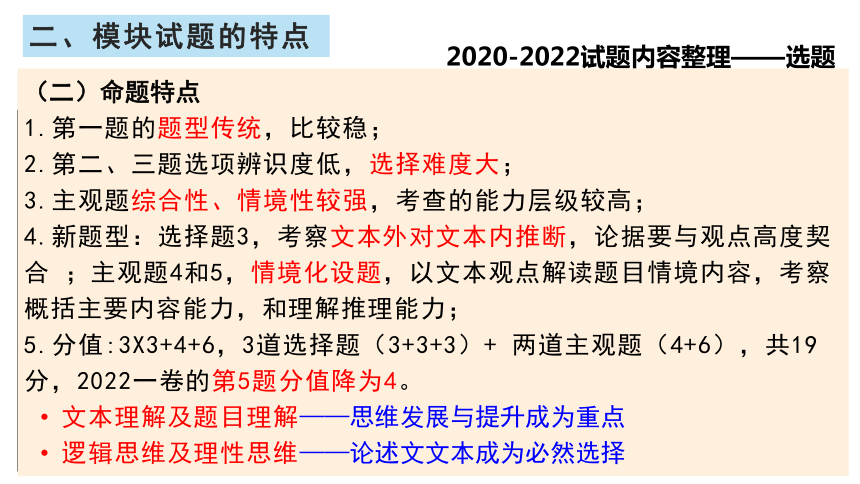

(二)命题特点

1.第一题的题型传统,比较稳;

2.第二、三题选项辨识度低,选择难度大;

3.主观题综合性、情境性较强,考查的能力层级较高;

4.新题型:选择题3,考察文本外对文本内推断,论据要与观点高度契合 ;主观题4和5,情境化设题,以文本观点解读题目情境内容,考察概括主要内容能力,和理解推理能力;

5.分值:3X3+4+6,3道选择题(3+3+3)+ 两道主观题(4+6),共19分,2022一卷的第5题分值降为4。

文本理解及题目理解——思维发展与提升成为重点

逻辑思维及理性思维——论述文文本成为必然选择

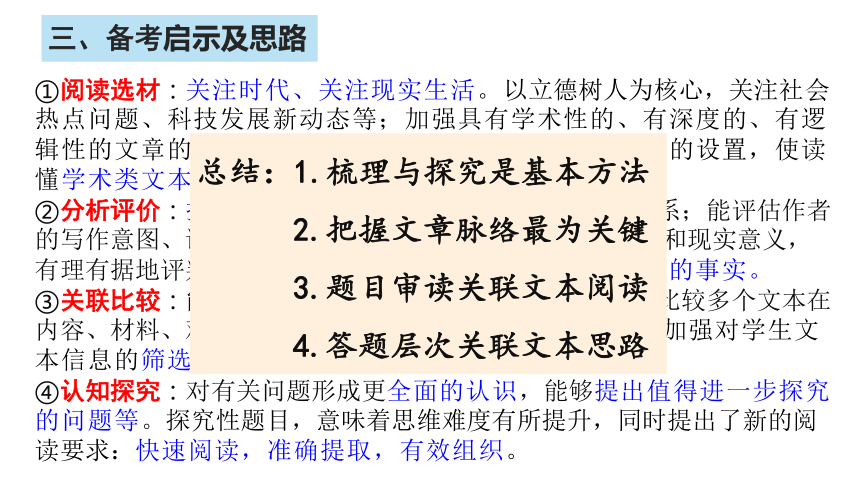

①阅读选材:关注时代、关注现实生活。以立德树人为核心,关注社会热点问题、科技发展新动态等;加强具有学术性的、有深度的、有逻辑性的文章的阅读训练。《乡土中国》整本书阅读内容的设置,使读懂学术类文本更加重要。

②分析评价:把握整体内容,分析评价观点和材料的关系;能评估作者的写作意图、读者意识和信息来源,评价文本的社会价值和现实意义,有理有据地评判文中观点,发展新的观点,或呈现更客观的事实。

③关联比较:能在不同文本的信息之间建立联系,分析比较多个文本在内容、材料、观点、表达方式和价值倾向等方面的异同,加强对学生文本信息的筛选概括、理解分析、逻辑推断能力训练。

④认知探究:对有关问题形成更全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题等。探究性题目,意味着思维难度有所提升,同时提出了新的阅读要求:快速阅读,准确提取,有效组织。

三、备考启示及思路

总结:1.梳理与探究是基本方法

2.把握文章脉络最为关键

3.题目审读关联文本阅读

4.答题层次关联文本思路

试卷 题目

2021新Ⅰ卷(诗画异质) 1.下列材料相关内容的理解和分析,不正确的一项( )

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是 ( )

2021新Ⅱ卷(网络文明) 1. 下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是 ( )

2. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是 ( )

2022新Ⅰ卷(传统文化) 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项( )

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是 ( )

2022新Ⅱ卷 (中国典籍) 1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是 ( )(选项为表格)

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

四、试题考点分析

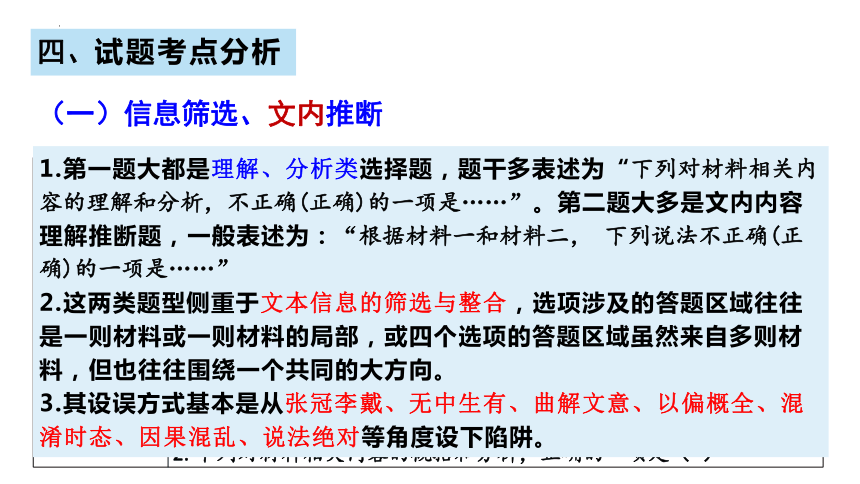

1.第一题大都是理解、分析类选择题,题干多表述为“下列对材料相关内容的理解和分析,不正确(正确)的一项是……”。第二题大多是文内内容理解推断题,一般表述为:“根据材料一和材料二, 下列说法不正确(正确)的一项是……”

2.这两类题型侧重于文本信息的筛选与整合,选项涉及的答题区域往往是一则材料或一则材料的局部,或四个选项的答题区域虽然来自多则材料,但也往往围绕一个共同的大方向。

3.其设误方式基本是从张冠李戴、无中生有、曲解文意、以偏概全、混淆时态、因果混乱、说法绝对等角度设下陷阱。

(一)信息筛选、文内推断

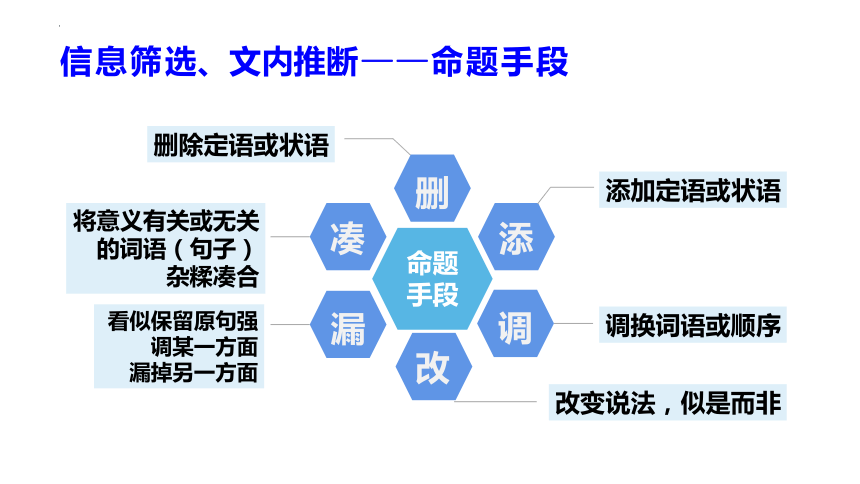

信息筛选、文内推断——命题手段

添

删

调

漏

凑

改

删除定语或状语

将意义有关或无关的词语(句子)

杂糅凑合

看似保留原句强调某一方面

漏掉另一方面

添加定语或状语

调换词语或顺序

改变说法,似是而非

命题手段

信息筛选、文内推断——解题思路

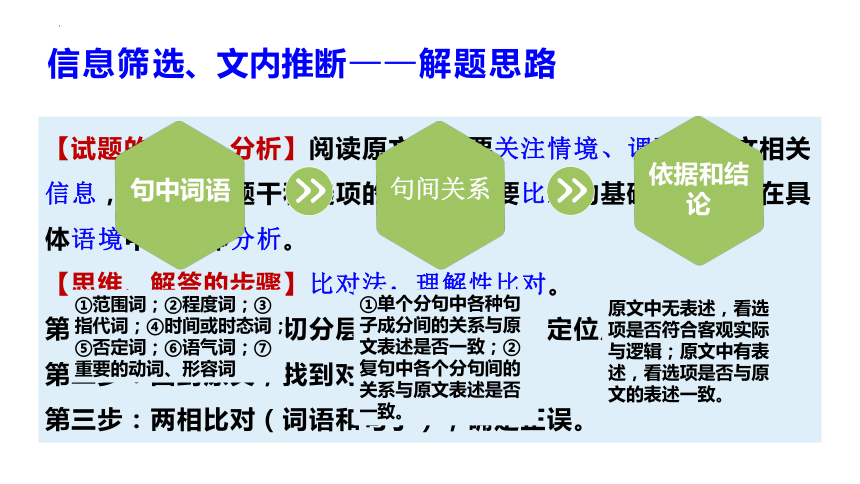

【试题的理解、分析】阅读原文时,要关注情境、调取前后文相关信息,不仅明白题干和选项的意思,还要比对的基础上,学会在具体语境中,具体分析。

【思维、解答的步骤】比对法,理解性比对。

第一步:阅读选项,切分层次,标出关键(定位点和易错点)。

第二步:回到原文,找到对应区域。

第三步:两相比对(词语和句子),确定正误。

句中词语

句间关系

依据和结论

①范围词;②程度词;③指代词;④时间或时态词;⑤否定词;⑥语气词;⑦重要的动词、形容词

①单个分句中各种句子成分间的关系与原文表述是否一致;②复句中各个分句间的关系与原文表述是否一致。

原文中无表述,看选项是否符合客观实际与逻辑;原文中有表述,看选项是否与原文的表述一致。

试卷 题目

2021新Ⅰ卷(诗画异质) 3.结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是( )

A.诗以空灵,才为妙诗,……眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C.诗和画的圆满结合,……“艺术意境”。

D.图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

2022新Ⅰ卷(传统文化) 3.下列选项,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

A.“或问为文宜何师?必谨对曰:宜师古圣贤人。”

B.“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”

C.“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉。”

D.“三十年河西,三十年河东”

四、试题考点分析

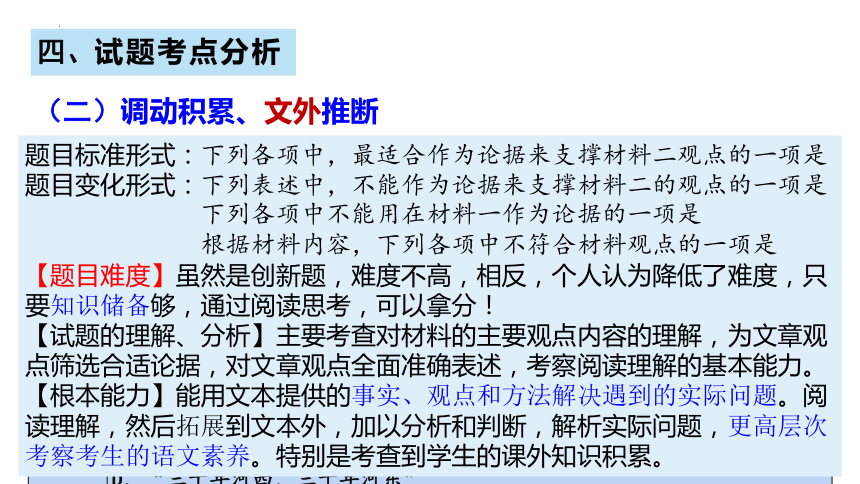

(二)调动积累、文外推断

题目标准形式:下列各项中,最适合作为论据来支撑材料二观点的一项是

题目变化形式:下列表述中,不能作为论据来支撑材料二的观点的一项是

下列各项中不能用在材料一作为论据的一项是

根据材料内容,下列各项中不符合材料观点的一项是

【题目难度】虽然是创新题,难度不高,相反,个人认为降低了难度,只要知识储备够,通过阅读思考,可以拿分!

【试题的理解、分析】主要考查对材料的主要观点内容的理解,为文章观点筛选合适论据,对文章观点全面准确表述,考察阅读理解的基本能力。

【根本能力】能用文本提供的事实、观点和方法解决遇到的实际问题。阅读理解,然后拓展到文本外,加以分析和判断,解析实际问题,更高层次考察考生的语文素养。特别是考查到学生的课外知识积累。

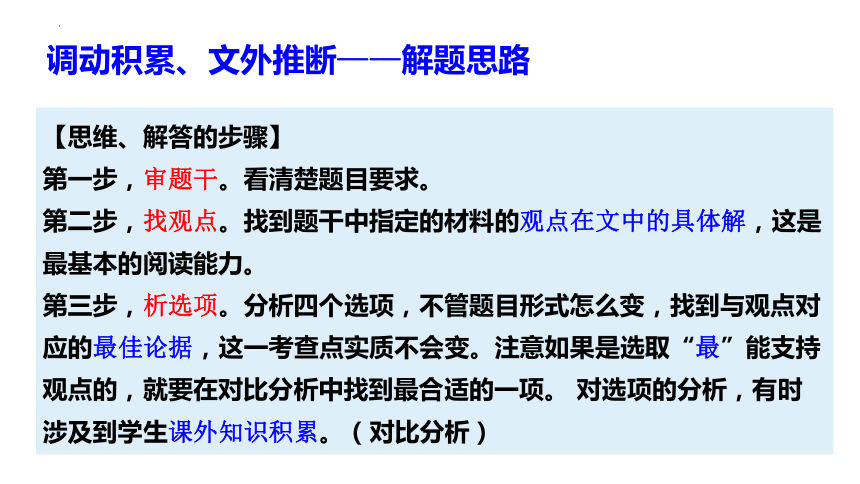

【思维、解答的步骤】

第一步,审题干。看清楚题目要求。

第二步,找观点。找到题干中指定的材料的观点在文中的具体解,这是最基本的阅读能力。

第三步,析选项。分析四个选项,不管题目形式怎么变,找到与观点对应的最佳论据,这一考查点实质不会变。注意如果是选取“最”能支持观点的,就要在对比分析中找到最合适的一项。 对选项的分析,有时涉及到学生课外知识积累。(对比分析)

调动积累、文外推断——解题思路

试卷 题目

2021新Ⅰ卷(诗画异质) 5. 嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)(文内文外结合类)

2021新Ⅱ卷(网络文明) 5.互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。(6分)(情境设置)

2022新Ⅰ卷(传统文化) 4.“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)(文内文外结合类)

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。(4分)(情境设置)

四、试题考点分析

(三)探究运用

【题目本质】 以文本观点解读文外材料或情境中内容。

作为主观题,创新题,主要就某一问题(意义,价值,方法,措施,态度)加以理解和探究,加以运用;能用文本提供的事实、观点和方来解决遇到的实际问题,是这一题型的考点理念。

【题目形式】(提供)文本、情境+(解决)问题→借助文本

【题目特点】1.综合性、创新性;

2.确定性,开放性;

3.客观性,实践性。

【能力要求】能用文本提供的事实、观点和方来解决遇到的实际问题;主要考查对文本内容的概括分析能力。

文内文外结合,情境设置

探究运用——解题思路

1.审题,看要求。题目分两部分,一是现象(情境化内容),一是任务(所要解决的问题)。

这类题要在理解文本内容和作者观点基础上,结合题目所给出的探讨话题,进行自己的理解与表达。没有套路模式,答题关键能力就是对“文本+考题”的综合理解。不要被题目“情境化”噱头所蒙蔽,要看到题目背后考查的内容,也就是明确知道题目要我们“答什么”。

2.梳理,读材料。对材料结构和内容要有完整的、深入的了解。只有深入了解,才能跨材料、宏观地深入比对。

3.解答,明思路。题目所问→文本印证。依据题目设置的“问点”,找到文本的对应“答点”,进行有选择性、有针对性地梳理概括。答题时要全面,重要信息就是重要得分点,分条叙述,不可遗漏。

4.解析,扣观点。理解某一观点内容的,要结合材料观点,分条表述自己的理解。理解的内容一定要以文本为依据,不能想当然。

情境化设置一: 给出一段文字材料类型

比较不同材料的异同:内容侧重、论证方法、语言特点、立场态度。

探究运用——情境化类型

【解题要领】概括主要内容,题目形式多样,但概括内容的本质不变。阅读文章,概括主要信息内容,这是一项基本的阅读能力,也是语文基本素养。概括文段主要内容,在现代文阅读Ⅱ主观题、文言文阅读主观题、语文运用句段压缩题中都会有考查。

宏观上弄清文章中心观点和主要结构层次,

微观上抓住主要句子、关键词语,

客观上可以借用原文内容,

主观上要加入自己的阅读理解和感悟。

【概括方法】

1.要有文体特征意识:论述文,论题、论点(分论点)是主要信息,论据和论证是次要信息;说明文,说明的对象、说明的内容和对象的特征(特点)是主要信息,说明的方法及运用到的材料是次要信息。

2.要有切层分层意识:研究段与段之间的结构关系或句与句之间的结构关系,同一关系取其一;相属关系取其”属”;相并关系取其”和”;主次关系(偏正关系)取其”主”。

3.要有全文整体意识:分析归纳时,要从全文出发、整体把握,才能全面准确。

(1)寻找中心句(段),概括中心意思:有的标题即是中心,有的开头点明中心,有的结尾揭示中心。

(2)合并各段内容,概括中心意思:寻找各段中心句,合并各段主要内容来提炼概括。

(3)采用整体把握法,概括中心意思:有的文章(段)没有主旨句,须将全文各段大意综合起来,加以提炼。

4.语言组织方法主要有:

(1)摘句法:抓各段的中心句(各段的中心句往往都是要点),进行压缩;

(2)合并法:在各层意思不可缺时,可将各层内容合并起来;

(3)提炼法:对于没有中心句的段落,要分析语句间的关系,把握其内容的重点,选择主要内容。

【高考真题】【2021年高考全国乙卷】

6.在促进粮食增产方面,临朐县山区与安义县江下村有哪些相同经验?请概括说明。(6分)

①农田建设方面:立足本地区耕地实际,因地制宜,解决地块零散等问题,推进高标准农田建设。

②农业基础设施方面:加强配套建设,解决水电路等问题。

③粮食增产方面:合理利用土地资源,改造低产田,提高粮食产量。

【解析】重点在于对相同的途径进行总结概括,如“农田建设方面”“农业基础设施方面”“粮食增产方面”,源于材料而又高于材料。

【补充练习一】

5.材料一和材料二关于“赋”这种文体“体物”特点的看法,有什么异同?(4分)

探究运用——情境化类型

①相同点:材料一和材料二都认为“赋”这一文体可以敏锐地反映一个时代的物质文化。

②不同点:材料一侧重于论述赋在“敷陈器物材料”“提升器物品格”

“广纳异域器物”等方面的具体作用 而材料二侧重于论述“赋”通过描写大量事物而反映出来的时代风貌和时代精神。

情境化设置二: 给出一句话类型

(带有一个、两个或三个评论性话语)

【2021年新高考语文Ⅰ卷】

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

①材料中阐述了“诗画异质”的观点:绘画只宜于描写静物,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,不可能超过一刹那内的物态和景象;而动作在时间上先后相承续,是一条绵延的直线,因此动作不宜于画。

②“手挥五弦易,目送归鸿难”是因为对于画家来说,运笔作画,表现“手挥五弦”一瞬间的物态和景象并不难,而“目送归鸿” 是一个动态的过程,涉及人物和飞鸿不同时间的连续动作以及内心活动,要画出来就远非易事了。

探究运用——情境化类型

情境化设置三:给出情境解决实际问题

(态度、方法、途径、措施)

【2021年新高考语文Ⅱ卷】

5.互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。(6分)

是什么,为什么,怎么办

探究运用——情境化类型

五、理论知识梳理

(一)论证方法

【题目呈现方式】

材料x使用了哪些论证手法?请简要说明。

变式:

1.论述类文章经常运用“xx”的方法进行创作,请结合上述材料,对此加以简要分析。

2.请简要概括材料x的论证思路和主要论证方法。

1.正反对比法

(1)举一个正面的例子、一个反面的例子,从正反两个方面进行分析以证明论点。

(2)举一个例子,里面含有正反两种因素,从正反两个方面来加以对照性分析以证明论点。

注意由事例推及观点,在举例后辅以论理,一正一反,比较阐述。

片断事例:

①文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。

②比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。

将文学与一般娱乐、好作家与“文匠”对比

人与电脑对比

2.因果论证法

在列举事例的基础上,沿着“为什么”的思路,对事例中的行为,探求其根源,使内容逐步深化,分析产生这一事实的直接或间接原因,而原因就是所要证明的观点。

标志性的词语:因为……所以…… ; 为什么……因为……;

正因为如此……所以……; 之所以……是因为……

片段事例:

儒学之所以充满了现代性,乃是因为它是一种世俗的社会知识体系和行为规范体系。它用世俗的、建立在实用理性基础上的观点和原则,解决了西方人需要借助神才能解决的信仰问题;同时,它又通过诉诸人的内在道德规范,解决了西方文化中必须通过外力强制立法才能解决的行为规范和社会秩序问题(即所谓法治和德治之分)。费孝通先生认为,中国儒家文化是以较低的成本实现了中国社会的延续、稳定与治理。

因果论证法通常会在客观题中出现,设置的方式有“颠倒因果”“强加因果”。

本段运用了因果论证,对儒学充满了“现代性”的原因作了深入分析。

3.事例论证法

用典型的具体事实作论据来证明论点。通常所说的“摆事实”就是这种方法。运用具体事例,真实可信,增强文章说服力,趣味性,权威性,让文章浅显易懂。

片断事例:

以我们自己来说罢,血缘性的地缘更是显著。我十岁就离开了家乡吴江,在苏州城里住了九年,但是我一直在各种文件的籍贯项下填着“江苏吴江”。抗战时期在云南住了八年,籍贯毫无改变,甚至生在云南的我的孩子,也继承着我的籍贯。她的一生大概也得老是填“江苏吴江”了。我们的祖宗在吴江已有二十多代,但是在我们的灯笼上却贴着“江夏费”的大红字……

举例论证。举自己的事例,论证血缘性的地缘更是显著的观点。

4.引用论证法

即引用诗词名句、名人名言或名人的观点等作为论据,引经据典地分析问题、说明道理的论证方法。

引用论证可以增强文章说服力和文采,使论证更有力:

(1)引用名人名言、格言警句、权威数据、文献资料,可以增强论证的说服力和权威性;

(2)引用名人佚事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者。

片断事例:

“科学家与艺术家经常生活在不可捉摸的境地。这两种人必须经常把新的和已经知道的东西协调起来,并且为在混乱当中建立新的秩序而奋斗。在工作和生活中他们应互相帮助并帮助一切人。他们能铺平沟通艺术与科学的道路,并且用多种多样、变化多端、极为宝贵的全世界共同的纽带把艺术和科学同整个广阔的世界联系起来。”“争取做到这些,不是轻而易举的。我们面临的时刻是严峻的,但我们应该保持我们美好的感情和创造美好感情的才能,并在那遥远的不可理解的陌生地方找到这个美好的感情。”

以引文引出论题,激发读者的阅读兴趣;引文作为理论论据,增强文章论证的说服力。

5.比喻论证法

比喻论证是指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。比喻者与被比喻者之间类相异而理相同。类相异,才能作比喻;理相同,才能进行推理、论证。

经典例文:

《劝学》第四段:“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也”。这样写,使论述的道理通俗易懂。人与蟹类不同,但“用心躁也”理相同。

比喻论证。用“细胞分裂”比喻人口繁殖,形象地论证了血缘社群的分裂。

片断事例:

乡土社会中无法避免的是“细胞分裂”的过程。一个人口在繁殖中的血缘社群,繁殖到一定程度,他们不能在一定地域上集居了,那是因为这社群所需的土地面积,因人口繁殖,也得不断的扩大。扩大到一个程度,住的地和工作的地距离太远,阻碍着效率时,这社群不能不在区位上分裂。——这还是以土地可以无限扩张时说的。

6.类比论证法

用与甲事物性质相同或相近的乙事物(一个或几个)来比照着说明甲事物,由此及彼的推理,从而证明它们具有某种共同点,得到某种启示,说明某种道理。所选“客体事物”要同类,不能相对或相反,客体事物的某种性质最好已有定论,是大家公认的。

用于类比的事物大致有:古今中外的人物事例、自然现象、生活现象、神话传说、寓言、写作者自己创设的情景。

类比 比照说明 得出共同结论

两个不同类但同质的例子,比较二者一些共同点,最后得出二者有共同的结论。 邹忌 臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公 蔽甚矣!

齐王 宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王 经典例文:

《邹忌讽齐王纳谏》 于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

比喻论证与类比论证的区别?

比喻论证是用人们熟悉的、易懂的具体事物证明人们较生疏的、难以理解的抽象道理的一种论证方法。喻体和主体两个事物属性不同(即不是同类),而只是有某些相似点。

譬如:《谏太宗十思疏》中,治理国家需要积累德义与“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”本身属于不同属性的事物,只是存在相似点。这一点是基于比喻的修辞手法。

类比论证是用两个具有相同属性的事物进行比较。甲事物(指客体)具有某种属性,从而论证乙事物(指主体)也具有某种属性。

如:《两小儿辩日》中,两个小孩辩论太阳什么时候离人近

小孩甲观点:早晨太阳离我们远一点。——理由:如果物体离我们近一点,那么看起来就大点。太阳是物体,在早晨看起来大一点。

小孩乙观点:早晨太阳离我们远一点。——理由:发热的物体离我们远一点,我们就会感到凉快一点。太阳是发热的物体,在早晨时,我们会感到凉快一点。

7.假设分析法

用假设性的语言,把事物之间的因果关系讲出来,使得人们信服。即正例反说,反例正说。

假设推理的关联词:“如果……那么……”“如果……就……”

“假使(假设、假如)……那么……”“倘若” “若”……“试想……”

常用句式:假设……哪里…… ?倘若…… 岂 …… ?如果…… 难道…… ?假如…… 怎么…… ?

经典例文:

使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

如有位作者在论证“自强是事业的催化剂,是一种锲而不舍的钻研精神”这一观点时,他先举了张海迪、莫泊桑、帕格尼尼经历坎坷,因为能自强,最后才一举成名后,分析道:假如他们没有自强作为精神支柱,张海迪也只不过是一个碌碌无为的自卑者,莫泊桑不会成为著名的作家,帕格尼尼始终是一个坐过二十年牢的政治犯。

【小结】论证方法 题型:材料x使用了哪些论证手法?请简要说明。 1.正反对比法 一正一反两个例子;一个例子里含有正反两面。

2.因果论证法 分析产生事实的直接或间接原因,原因就是所要证明的观点。

3.事例论证法 用典型的具体事实作论据来证明论点。

4.引用论证法 引用诗词名句、名人名言或名人的观点等作为论据来分析问题、说明道理。

5.比喻论证法 用比喻者之理去论证被比喻者之理。

6.类比论证法 同类相比,由此及彼。

7.假设分析法 例反说,反例正说。

规范答题:论证方法+文本说明;答题序号化,如①②③标明;只列举文本一两项对应内容就行。 类比论证强调相似性。

对比论证突出对立和差异。

【注意事项】1.找准论证方法是最关键的一步。要回答好这道题目,首先要知道论证手法有哪些?常用的论证方法有哪些要了然于胸。每一种论证方法要抓住其主要特征。在做题过程中进一步熟悉并掌握论证方法的特点。

2.按“论证方法+文本说明”步骤规范答题 。

⑴每一种论证方法,都要以小序号(如①②③)标明。

⑵文本说明只要列举文本一两项对应内容就行;语言要高度概括。意思答对即可。⑶有几种就找几种,尽量不要遗漏。题目分值赋分方式不是固定的。有两种论证方法的,2+2(答出一点给2分,答出两点给4分);有三种论证方法的,1+1+2(答出一点给1分,答出两点给2分,答出三点给4分)

⑷尽量找最精准的论证方法。评分参考上常的这样的内容:“如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。”“酌情给分”并不是给满分,通常是1分。

3.书写工整。

4.此题分数目标:保3争4。扣分原因:一是所答的论证方法不对,二是结合文体对这一论证方法的说明信息不全。所以对应的备考策略是“方法找准,说明到位”。

通过复习,强化专项训练,提升技能,规范答题!

五、理论知识梳理

(二)论证思路

论证思路(行文脉络) 题 型 1.请简要分析材料x的论证思路。

2.请简要梳理材料x的行文脉络。

3.材料x是如何逐步展开论述的?请结合材料简要概括。

答 题 步 骤 1.提出问题 ①通过写……的事例(或趣事、典故、传说、名言),提出……的论点(设问)(或引出论题)②直接提出……的论点(或引出…的论题)

2.分析问题①用……的事例(典故、传说、寓言等或引用名言)从正面(或反面)论证论点;②从几方面论证论点。(当有分论可以用这个格式)

3.解决问题①得出…的结论②总结全文③归纳论点④发出号召、提出希望等。

规范答题:1.最好用上连词:首先,然后,接着,最后。2.不能只答纲目,要结合文本具体分析。 答题语言示范

提出论点(或引出论题)

得出结论,阐明或指明什么

总结全文,归纳论点

首先

通过…的事例,展示…的背景

引出论点

然后

通过引用名言或传说、故事等引出论点

强调论点

从哪几个方面,

用什么样的论证方法,表明观点

提出希望,发出号召

最后

【真题例析】【2021年新高考语文Ⅰ卷】 4. 请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

①材料一围绕莱辛《拉奥孔》提出的“诗画异质”观,从缘由、推论到结论,纵向展开,引述其观点,并结合作者个人的理解,以举例、引证的方法加以阐释;

②材料二点出莱辛“诗画异质”的核心观点后,以札记形式列举中国古人关于诗画关系的相关讨论,与莱辛观点形成照应。

【考查风向】①常规题的不常规命题形式,由一则材料论证思路拓展到两则材料,信息量增加,难度加大;②加入了论证方法;③答案组织更要求语句高度概括。

五、理论知识梳理

(三)论证结构

【题目形式】请(简要)梳理材料x的论证结构。

【结构种类】论证结构通常有总分总式、总分式,分总式,并列式,对照式,递进式(提出问题、分析问题、解决问题)。

总分总式、总分式,分总式,这是从文章结构总体上而言的;并列式,对照式,这是从正文部分而言的。两者并不矛盾。

1.并列式:

(1)并列分论点:(中心论点——分论点一——分论点二——分论点三——结论,照应全文)

(2)并列论据:(引论——本论——结论)

2.对照式:

正反论述:(提出中心论点——正面阐述——反面阐述——结论)

3.层进式(递进式):

(1)将中心论点进行分解,分成几个分论点,这些分论点之间的关系是由浅入深、由简单到复杂。

(2)按照“提出问题,分析问题,解决问题”的思路安排论证结构,即围绕中心论点回答三个问题:①是什么,②为什么,③怎么办。

(3)针对某些不好的社会现象,分析其危害,挖掘其产生根源,指出解决问题的办法。即“摆现象——析危害——挖根源——指办法”的格式。

【真题例析】【2021年新高考语文Ⅱ卷】

4.请简要分析文章的论证结构。(5分)

文本采取了总分式论证结构。首先指出制定和遵守相应的网络规则的必要性;然后亮出中心观点——引导青年们树立文明的网络行为观,有助于网络行为失范的校正和网络空间的治理;接着分别从“底线意识”和“基准意识”的角度论述不应该怎么做和应该怎么做。

五、理论知识梳理

(四)论证特点

答 题 角 度 1.论点提出的角度:是否准确、新颖、独到。

2.论点提出的位置和方法:①标题旗帜鲜明,读者一目了然;②开篇开门见山亮观点;③设问开篇,提出论题,论证深刻。

3.论据特点:①例证突出时:例证丰富/典型新颖,论证有力;②以说理见长时:长于说理,逻辑严密。

4.论证方法:正反对比、因果论证、事例论证、引用论证、比喻论证、类比论证、假设论证……

5.论证方式:①立论(提出自己正确的观点);②驳论(指出别人的论点是错误的,提出自己正确的观点);③立论驳论相结合,先破后立,先立后驳

6.论证结构:总分式、并列式、对照式、层进式……

7.论证语言:语言严谨、逻辑严密、生动形象、浅显通俗……

【答题模板】结构特点 +论证方法+论证思路+语言特点+论证内容

(依材料实际而定)

【关键能力】 ①综合分析,多角度分析文本的论证特点。②论证语言特点是难点,考生要掌握信息类文本的共性特点,同时还要依据文本材料的语言个性特点。

【补充练习一】

4.材料一在论证上有什么特点?请结合材料简要说明。(4分)

①论证结构上,整体上为“总分总”式结构,中间展开部分为“并列式”结构。先总述辞赋与器物之间关系密切,然后从三个方面分述与器物相关的辞赋的三个特点,最后指出研究器物与辞赋之间关系的意义。

②论证手法上,大量使用“举例论证”的手法,通过古代很多的辞赋作品来论证观点。

③论证语言上,多引用古诗文中的句子,既增强了文章的说服力,又使语言显得典雅。(三个要点,答出任意两点即可。一点2分。)【解析】信息类文本的“论证特点”,一般从论证结构(行文思路)、论证方法、论证语言三个方向去考虑问题。要结合具体的文本做分析。

非连续性文本阅读

建议用时:20-25分钟

一、整体说题——命题思想、意图和目标

1.《中国高考评价体系》:信息类文本阅读强调“积极参与社会生活”

文学性阅读注重审美鉴赏,强调作者的虚构与想象,文本以文学作品为主。

信息性阅读与文学性阅读互补,回避了文学类文本的主要特质,主要表现为要求学生以求知求真的态度与方式阅读文本,强调文本内容客观和理性的描述,重在掌握来自社会生活的真实信息,积极参与社会生活。

2.《课程标准》:探求解决问题和语言表达的创新路径。

《课程标准》指出“要引导学生在语言文字运用的过程中发现问题,培养探究意识和发现问题的敏感性,探求解决问题和语言表达的创新路径”。这表明,发现问题、探究问题、解决问题包含在语文课程的要求范畴之内。信息性阅读与“问题解决”均反映了语文课程的要求,探寻将二者有机结合的策略,能更好地回应语文课程综合性、实践性的需求。

3.学业质量水平《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》

4-2 能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感、材料组织与使用等方面的异同,尝试提出需要深入探究的问题。能用文本中提供的事实、观点、程序、策略和方法解决学习和生活实际中遇到的具体问题。

4.《基于高考评价体系的语文科考试内容改革实施路径》(张开)

信息性阅读能力:

对信息性阅读能力的要求有:……能在不同文本的信息之间建立联系,分析比较多个文本在内容、材料、观点、表达方式和价值倾向等方面的异同,对有关问题形成更全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题等。

一、整体说题——命题思想、意图和目标

5.从老高考到新高考能力点考查风向的转变

新高考:文本探究类题目适当放开了探究的空间。

材料中给出的只是文本的观点和价值倾向,学生需要对此做出判断,也要结合日常生活中的阅读经验辩证地、系统地应对该问题。既然是谈看法,题目本身就允许学生进行主观判断,让学生有话可说、有话能说,以材料为依托鼓励学生进行独立性、批判性甚至是发散性思考。也就是说,信息性阅读试题中的探究类题目在有意识地走向文本外部的探究,尝试考查学生的思维方法。

一、整体说题——命题思想、意图和目标

二、模块试题的特点

年份 选文来源 文体 文本内容

2021新高考1卷 材料一摘编自朱光潜《诗论》 学术论文 阐释莱辛“诗画异质”观从缘由、推论到结论的过程。

材料二摘编自钱钟书《读<拉奥孔>》 学术论文 由莱辛“诗画异质”观联想中国古代关于诗画关系的讨论。

2022新高考1卷 材料一摘自习近平《加快构建中国特色哲学社会科学》 政论文 强调加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发、让民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求。

材料二摘编自郑敏《新诗百年探索与后新诗潮》 学术论文 讨论重建中国本土诗歌传统和古典诗论的现代转化等问题

2021-2022试题内容整理——选材

(一)文体特点

1.选材:涉及政论文、学术论文、时评、书评等论述类文本以及新闻、传记等实用类文本。一般选取多则非连续性论述类文本阅读材料,也有选取一则文本,如今年新高考Ⅱ卷。1800字左右。

2.文体:多为论述文,所选文本具有较强的学术性和典范性,结构和语言非常严谨。论点鲜明,一般会在文本的首段就亮出文章的论点;有些文本每段还有分论点,论述结构层次清晰。文后的标题,是作者重要的观点表达。

3.内容:重视知识传播,文化传承,彰显彰显时代特征,坚持立德树人导向。

年份 客观题题目 主观题题目

2021 新高考1卷 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) 2.根据材料一和材料二, 下列说法不正确的一项是 (3分) 3.结合材料内容,下列 选项中最能支持莱辛 “诗画异质”观点的一项 是(3分) 4.请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

2022 新高考1卷 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) 2.根据材料内容,下列说法正确的一项是 (3分) 3.下列选项,最适合作为论据来支撑材料 一观点的一项是(3分) 4.“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。(4分)

考查内容 信息筛选 文内推断 (逻辑) 文外推断 (分析论据与 论点关系) 分析行文思路

(文外材料,文内观点)把握作者观点态度,拓展运用

(设置情境)归纳要点,解决具体问题

二、模块试题的特点

2020-2022试题内容整理——选题

(二)命题特点

1.第一题的题型传统,比较稳;

2.第二、三题选项辨识度低,选择难度大;

3.主观题综合性、情境性较强,考查的能力层级较高;

4.新题型:选择题3,考察文本外对文本内推断,论据要与观点高度契合 ;主观题4和5,情境化设题,以文本观点解读题目情境内容,考察概括主要内容能力,和理解推理能力;

5.分值:3X3+4+6,3道选择题(3+3+3)+ 两道主观题(4+6),共19分,2022一卷的第5题分值降为4。

文本理解及题目理解——思维发展与提升成为重点

逻辑思维及理性思维——论述文文本成为必然选择

①阅读选材:关注时代、关注现实生活。以立德树人为核心,关注社会热点问题、科技发展新动态等;加强具有学术性的、有深度的、有逻辑性的文章的阅读训练。《乡土中国》整本书阅读内容的设置,使读懂学术类文本更加重要。

②分析评价:把握整体内容,分析评价观点和材料的关系;能评估作者的写作意图、读者意识和信息来源,评价文本的社会价值和现实意义,有理有据地评判文中观点,发展新的观点,或呈现更客观的事实。

③关联比较:能在不同文本的信息之间建立联系,分析比较多个文本在内容、材料、观点、表达方式和价值倾向等方面的异同,加强对学生文本信息的筛选概括、理解分析、逻辑推断能力训练。

④认知探究:对有关问题形成更全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题等。探究性题目,意味着思维难度有所提升,同时提出了新的阅读要求:快速阅读,准确提取,有效组织。

三、备考启示及思路

总结:1.梳理与探究是基本方法

2.把握文章脉络最为关键

3.题目审读关联文本阅读

4.答题层次关联文本思路

试卷 题目

2021新Ⅰ卷(诗画异质) 1.下列材料相关内容的理解和分析,不正确的一项( )

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是 ( )

2021新Ⅱ卷(网络文明) 1. 下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是 ( )

2. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是 ( )

2022新Ⅰ卷(传统文化) 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项( )

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是 ( )

2022新Ⅱ卷 (中国典籍) 1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是 ( )(选项为表格)

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

四、试题考点分析

1.第一题大都是理解、分析类选择题,题干多表述为“下列对材料相关内容的理解和分析,不正确(正确)的一项是……”。第二题大多是文内内容理解推断题,一般表述为:“根据材料一和材料二, 下列说法不正确(正确)的一项是……”

2.这两类题型侧重于文本信息的筛选与整合,选项涉及的答题区域往往是一则材料或一则材料的局部,或四个选项的答题区域虽然来自多则材料,但也往往围绕一个共同的大方向。

3.其设误方式基本是从张冠李戴、无中生有、曲解文意、以偏概全、混淆时态、因果混乱、说法绝对等角度设下陷阱。

(一)信息筛选、文内推断

信息筛选、文内推断——命题手段

添

删

调

漏

凑

改

删除定语或状语

将意义有关或无关的词语(句子)

杂糅凑合

看似保留原句强调某一方面

漏掉另一方面

添加定语或状语

调换词语或顺序

改变说法,似是而非

命题手段

信息筛选、文内推断——解题思路

【试题的理解、分析】阅读原文时,要关注情境、调取前后文相关信息,不仅明白题干和选项的意思,还要比对的基础上,学会在具体语境中,具体分析。

【思维、解答的步骤】比对法,理解性比对。

第一步:阅读选项,切分层次,标出关键(定位点和易错点)。

第二步:回到原文,找到对应区域。

第三步:两相比对(词语和句子),确定正误。

句中词语

句间关系

依据和结论

①范围词;②程度词;③指代词;④时间或时态词;⑤否定词;⑥语气词;⑦重要的动词、形容词

①单个分句中各种句子成分间的关系与原文表述是否一致;②复句中各个分句间的关系与原文表述是否一致。

原文中无表述,看选项是否符合客观实际与逻辑;原文中有表述,看选项是否与原文的表述一致。

试卷 题目

2021新Ⅰ卷(诗画异质) 3.结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是( )

A.诗以空灵,才为妙诗,……眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C.诗和画的圆满结合,……“艺术意境”。

D.图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

2022新Ⅰ卷(传统文化) 3.下列选项,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

A.“或问为文宜何师?必谨对曰:宜师古圣贤人。”

B.“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”

C.“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉。”

D.“三十年河西,三十年河东”

四、试题考点分析

(二)调动积累、文外推断

题目标准形式:下列各项中,最适合作为论据来支撑材料二观点的一项是

题目变化形式:下列表述中,不能作为论据来支撑材料二的观点的一项是

下列各项中不能用在材料一作为论据的一项是

根据材料内容,下列各项中不符合材料观点的一项是

【题目难度】虽然是创新题,难度不高,相反,个人认为降低了难度,只要知识储备够,通过阅读思考,可以拿分!

【试题的理解、分析】主要考查对材料的主要观点内容的理解,为文章观点筛选合适论据,对文章观点全面准确表述,考察阅读理解的基本能力。

【根本能力】能用文本提供的事实、观点和方法解决遇到的实际问题。阅读理解,然后拓展到文本外,加以分析和判断,解析实际问题,更高层次考察考生的语文素养。特别是考查到学生的课外知识积累。

【思维、解答的步骤】

第一步,审题干。看清楚题目要求。

第二步,找观点。找到题干中指定的材料的观点在文中的具体解,这是最基本的阅读能力。

第三步,析选项。分析四个选项,不管题目形式怎么变,找到与观点对应的最佳论据,这一考查点实质不会变。注意如果是选取“最”能支持观点的,就要在对比分析中找到最合适的一项。 对选项的分析,有时涉及到学生课外知识积累。(对比分析)

调动积累、文外推断——解题思路

试卷 题目

2021新Ⅰ卷(诗画异质) 5. 嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)(文内文外结合类)

2021新Ⅱ卷(网络文明) 5.互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。(6分)(情境设置)

2022新Ⅰ卷(传统文化) 4.“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)(文内文外结合类)

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。(4分)(情境设置)

四、试题考点分析

(三)探究运用

【题目本质】 以文本观点解读文外材料或情境中内容。

作为主观题,创新题,主要就某一问题(意义,价值,方法,措施,态度)加以理解和探究,加以运用;能用文本提供的事实、观点和方来解决遇到的实际问题,是这一题型的考点理念。

【题目形式】(提供)文本、情境+(解决)问题→借助文本

【题目特点】1.综合性、创新性;

2.确定性,开放性;

3.客观性,实践性。

【能力要求】能用文本提供的事实、观点和方来解决遇到的实际问题;主要考查对文本内容的概括分析能力。

文内文外结合,情境设置

探究运用——解题思路

1.审题,看要求。题目分两部分,一是现象(情境化内容),一是任务(所要解决的问题)。

这类题要在理解文本内容和作者观点基础上,结合题目所给出的探讨话题,进行自己的理解与表达。没有套路模式,答题关键能力就是对“文本+考题”的综合理解。不要被题目“情境化”噱头所蒙蔽,要看到题目背后考查的内容,也就是明确知道题目要我们“答什么”。

2.梳理,读材料。对材料结构和内容要有完整的、深入的了解。只有深入了解,才能跨材料、宏观地深入比对。

3.解答,明思路。题目所问→文本印证。依据题目设置的“问点”,找到文本的对应“答点”,进行有选择性、有针对性地梳理概括。答题时要全面,重要信息就是重要得分点,分条叙述,不可遗漏。

4.解析,扣观点。理解某一观点内容的,要结合材料观点,分条表述自己的理解。理解的内容一定要以文本为依据,不能想当然。

情境化设置一: 给出一段文字材料类型

比较不同材料的异同:内容侧重、论证方法、语言特点、立场态度。

探究运用——情境化类型

【解题要领】概括主要内容,题目形式多样,但概括内容的本质不变。阅读文章,概括主要信息内容,这是一项基本的阅读能力,也是语文基本素养。概括文段主要内容,在现代文阅读Ⅱ主观题、文言文阅读主观题、语文运用句段压缩题中都会有考查。

宏观上弄清文章中心观点和主要结构层次,

微观上抓住主要句子、关键词语,

客观上可以借用原文内容,

主观上要加入自己的阅读理解和感悟。

【概括方法】

1.要有文体特征意识:论述文,论题、论点(分论点)是主要信息,论据和论证是次要信息;说明文,说明的对象、说明的内容和对象的特征(特点)是主要信息,说明的方法及运用到的材料是次要信息。

2.要有切层分层意识:研究段与段之间的结构关系或句与句之间的结构关系,同一关系取其一;相属关系取其”属”;相并关系取其”和”;主次关系(偏正关系)取其”主”。

3.要有全文整体意识:分析归纳时,要从全文出发、整体把握,才能全面准确。

(1)寻找中心句(段),概括中心意思:有的标题即是中心,有的开头点明中心,有的结尾揭示中心。

(2)合并各段内容,概括中心意思:寻找各段中心句,合并各段主要内容来提炼概括。

(3)采用整体把握法,概括中心意思:有的文章(段)没有主旨句,须将全文各段大意综合起来,加以提炼。

4.语言组织方法主要有:

(1)摘句法:抓各段的中心句(各段的中心句往往都是要点),进行压缩;

(2)合并法:在各层意思不可缺时,可将各层内容合并起来;

(3)提炼法:对于没有中心句的段落,要分析语句间的关系,把握其内容的重点,选择主要内容。

【高考真题】【2021年高考全国乙卷】

6.在促进粮食增产方面,临朐县山区与安义县江下村有哪些相同经验?请概括说明。(6分)

①农田建设方面:立足本地区耕地实际,因地制宜,解决地块零散等问题,推进高标准农田建设。

②农业基础设施方面:加强配套建设,解决水电路等问题。

③粮食增产方面:合理利用土地资源,改造低产田,提高粮食产量。

【解析】重点在于对相同的途径进行总结概括,如“农田建设方面”“农业基础设施方面”“粮食增产方面”,源于材料而又高于材料。

【补充练习一】

5.材料一和材料二关于“赋”这种文体“体物”特点的看法,有什么异同?(4分)

探究运用——情境化类型

①相同点:材料一和材料二都认为“赋”这一文体可以敏锐地反映一个时代的物质文化。

②不同点:材料一侧重于论述赋在“敷陈器物材料”“提升器物品格”

“广纳异域器物”等方面的具体作用 而材料二侧重于论述“赋”通过描写大量事物而反映出来的时代风貌和时代精神。

情境化设置二: 给出一句话类型

(带有一个、两个或三个评论性话语)

【2021年新高考语文Ⅰ卷】

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

①材料中阐述了“诗画异质”的观点:绘画只宜于描写静物,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,不可能超过一刹那内的物态和景象;而动作在时间上先后相承续,是一条绵延的直线,因此动作不宜于画。

②“手挥五弦易,目送归鸿难”是因为对于画家来说,运笔作画,表现“手挥五弦”一瞬间的物态和景象并不难,而“目送归鸿” 是一个动态的过程,涉及人物和飞鸿不同时间的连续动作以及内心活动,要画出来就远非易事了。

探究运用——情境化类型

情境化设置三:给出情境解决实际问题

(态度、方法、途径、措施)

【2021年新高考语文Ⅱ卷】

5.互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。(6分)

是什么,为什么,怎么办

探究运用——情境化类型

五、理论知识梳理

(一)论证方法

【题目呈现方式】

材料x使用了哪些论证手法?请简要说明。

变式:

1.论述类文章经常运用“xx”的方法进行创作,请结合上述材料,对此加以简要分析。

2.请简要概括材料x的论证思路和主要论证方法。

1.正反对比法

(1)举一个正面的例子、一个反面的例子,从正反两个方面进行分析以证明论点。

(2)举一个例子,里面含有正反两种因素,从正反两个方面来加以对照性分析以证明论点。

注意由事例推及观点,在举例后辅以论理,一正一反,比较阐述。

片断事例:

①文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。

②比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。

将文学与一般娱乐、好作家与“文匠”对比

人与电脑对比

2.因果论证法

在列举事例的基础上,沿着“为什么”的思路,对事例中的行为,探求其根源,使内容逐步深化,分析产生这一事实的直接或间接原因,而原因就是所要证明的观点。

标志性的词语:因为……所以…… ; 为什么……因为……;

正因为如此……所以……; 之所以……是因为……

片段事例:

儒学之所以充满了现代性,乃是因为它是一种世俗的社会知识体系和行为规范体系。它用世俗的、建立在实用理性基础上的观点和原则,解决了西方人需要借助神才能解决的信仰问题;同时,它又通过诉诸人的内在道德规范,解决了西方文化中必须通过外力强制立法才能解决的行为规范和社会秩序问题(即所谓法治和德治之分)。费孝通先生认为,中国儒家文化是以较低的成本实现了中国社会的延续、稳定与治理。

因果论证法通常会在客观题中出现,设置的方式有“颠倒因果”“强加因果”。

本段运用了因果论证,对儒学充满了“现代性”的原因作了深入分析。

3.事例论证法

用典型的具体事实作论据来证明论点。通常所说的“摆事实”就是这种方法。运用具体事例,真实可信,增强文章说服力,趣味性,权威性,让文章浅显易懂。

片断事例:

以我们自己来说罢,血缘性的地缘更是显著。我十岁就离开了家乡吴江,在苏州城里住了九年,但是我一直在各种文件的籍贯项下填着“江苏吴江”。抗战时期在云南住了八年,籍贯毫无改变,甚至生在云南的我的孩子,也继承着我的籍贯。她的一生大概也得老是填“江苏吴江”了。我们的祖宗在吴江已有二十多代,但是在我们的灯笼上却贴着“江夏费”的大红字……

举例论证。举自己的事例,论证血缘性的地缘更是显著的观点。

4.引用论证法

即引用诗词名句、名人名言或名人的观点等作为论据,引经据典地分析问题、说明道理的论证方法。

引用论证可以增强文章说服力和文采,使论证更有力:

(1)引用名人名言、格言警句、权威数据、文献资料,可以增强论证的说服力和权威性;

(2)引用名人佚事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者。

片断事例:

“科学家与艺术家经常生活在不可捉摸的境地。这两种人必须经常把新的和已经知道的东西协调起来,并且为在混乱当中建立新的秩序而奋斗。在工作和生活中他们应互相帮助并帮助一切人。他们能铺平沟通艺术与科学的道路,并且用多种多样、变化多端、极为宝贵的全世界共同的纽带把艺术和科学同整个广阔的世界联系起来。”“争取做到这些,不是轻而易举的。我们面临的时刻是严峻的,但我们应该保持我们美好的感情和创造美好感情的才能,并在那遥远的不可理解的陌生地方找到这个美好的感情。”

以引文引出论题,激发读者的阅读兴趣;引文作为理论论据,增强文章论证的说服力。

5.比喻论证法

比喻论证是指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。比喻者与被比喻者之间类相异而理相同。类相异,才能作比喻;理相同,才能进行推理、论证。

经典例文:

《劝学》第四段:“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也”。这样写,使论述的道理通俗易懂。人与蟹类不同,但“用心躁也”理相同。

比喻论证。用“细胞分裂”比喻人口繁殖,形象地论证了血缘社群的分裂。

片断事例:

乡土社会中无法避免的是“细胞分裂”的过程。一个人口在繁殖中的血缘社群,繁殖到一定程度,他们不能在一定地域上集居了,那是因为这社群所需的土地面积,因人口繁殖,也得不断的扩大。扩大到一个程度,住的地和工作的地距离太远,阻碍着效率时,这社群不能不在区位上分裂。——这还是以土地可以无限扩张时说的。

6.类比论证法

用与甲事物性质相同或相近的乙事物(一个或几个)来比照着说明甲事物,由此及彼的推理,从而证明它们具有某种共同点,得到某种启示,说明某种道理。所选“客体事物”要同类,不能相对或相反,客体事物的某种性质最好已有定论,是大家公认的。

用于类比的事物大致有:古今中外的人物事例、自然现象、生活现象、神话传说、寓言、写作者自己创设的情景。

类比 比照说明 得出共同结论

两个不同类但同质的例子,比较二者一些共同点,最后得出二者有共同的结论。 邹忌 臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公 蔽甚矣!

齐王 宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王 经典例文:

《邹忌讽齐王纳谏》 于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

比喻论证与类比论证的区别?

比喻论证是用人们熟悉的、易懂的具体事物证明人们较生疏的、难以理解的抽象道理的一种论证方法。喻体和主体两个事物属性不同(即不是同类),而只是有某些相似点。

譬如:《谏太宗十思疏》中,治理国家需要积累德义与“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”本身属于不同属性的事物,只是存在相似点。这一点是基于比喻的修辞手法。

类比论证是用两个具有相同属性的事物进行比较。甲事物(指客体)具有某种属性,从而论证乙事物(指主体)也具有某种属性。

如:《两小儿辩日》中,两个小孩辩论太阳什么时候离人近

小孩甲观点:早晨太阳离我们远一点。——理由:如果物体离我们近一点,那么看起来就大点。太阳是物体,在早晨看起来大一点。

小孩乙观点:早晨太阳离我们远一点。——理由:发热的物体离我们远一点,我们就会感到凉快一点。太阳是发热的物体,在早晨时,我们会感到凉快一点。

7.假设分析法

用假设性的语言,把事物之间的因果关系讲出来,使得人们信服。即正例反说,反例正说。

假设推理的关联词:“如果……那么……”“如果……就……”

“假使(假设、假如)……那么……”“倘若” “若”……“试想……”

常用句式:假设……哪里…… ?倘若…… 岂 …… ?如果…… 难道…… ?假如…… 怎么…… ?

经典例文:

使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

如有位作者在论证“自强是事业的催化剂,是一种锲而不舍的钻研精神”这一观点时,他先举了张海迪、莫泊桑、帕格尼尼经历坎坷,因为能自强,最后才一举成名后,分析道:假如他们没有自强作为精神支柱,张海迪也只不过是一个碌碌无为的自卑者,莫泊桑不会成为著名的作家,帕格尼尼始终是一个坐过二十年牢的政治犯。

【小结】论证方法 题型:材料x使用了哪些论证手法?请简要说明。 1.正反对比法 一正一反两个例子;一个例子里含有正反两面。

2.因果论证法 分析产生事实的直接或间接原因,原因就是所要证明的观点。

3.事例论证法 用典型的具体事实作论据来证明论点。

4.引用论证法 引用诗词名句、名人名言或名人的观点等作为论据来分析问题、说明道理。

5.比喻论证法 用比喻者之理去论证被比喻者之理。

6.类比论证法 同类相比,由此及彼。

7.假设分析法 例反说,反例正说。

规范答题:论证方法+文本说明;答题序号化,如①②③标明;只列举文本一两项对应内容就行。 类比论证强调相似性。

对比论证突出对立和差异。

【注意事项】1.找准论证方法是最关键的一步。要回答好这道题目,首先要知道论证手法有哪些?常用的论证方法有哪些要了然于胸。每一种论证方法要抓住其主要特征。在做题过程中进一步熟悉并掌握论证方法的特点。

2.按“论证方法+文本说明”步骤规范答题 。

⑴每一种论证方法,都要以小序号(如①②③)标明。

⑵文本说明只要列举文本一两项对应内容就行;语言要高度概括。意思答对即可。⑶有几种就找几种,尽量不要遗漏。题目分值赋分方式不是固定的。有两种论证方法的,2+2(答出一点给2分,答出两点给4分);有三种论证方法的,1+1+2(答出一点给1分,答出两点给2分,答出三点给4分)

⑷尽量找最精准的论证方法。评分参考上常的这样的内容:“如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。”“酌情给分”并不是给满分,通常是1分。

3.书写工整。

4.此题分数目标:保3争4。扣分原因:一是所答的论证方法不对,二是结合文体对这一论证方法的说明信息不全。所以对应的备考策略是“方法找准,说明到位”。

通过复习,强化专项训练,提升技能,规范答题!

五、理论知识梳理

(二)论证思路

论证思路(行文脉络) 题 型 1.请简要分析材料x的论证思路。

2.请简要梳理材料x的行文脉络。

3.材料x是如何逐步展开论述的?请结合材料简要概括。

答 题 步 骤 1.提出问题 ①通过写……的事例(或趣事、典故、传说、名言),提出……的论点(设问)(或引出论题)②直接提出……的论点(或引出…的论题)

2.分析问题①用……的事例(典故、传说、寓言等或引用名言)从正面(或反面)论证论点;②从几方面论证论点。(当有分论可以用这个格式)

3.解决问题①得出…的结论②总结全文③归纳论点④发出号召、提出希望等。

规范答题:1.最好用上连词:首先,然后,接着,最后。2.不能只答纲目,要结合文本具体分析。 答题语言示范

提出论点(或引出论题)

得出结论,阐明或指明什么

总结全文,归纳论点

首先

通过…的事例,展示…的背景

引出论点

然后

通过引用名言或传说、故事等引出论点

强调论点

从哪几个方面,

用什么样的论证方法,表明观点

提出希望,发出号召

最后

【真题例析】【2021年新高考语文Ⅰ卷】 4. 请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

①材料一围绕莱辛《拉奥孔》提出的“诗画异质”观,从缘由、推论到结论,纵向展开,引述其观点,并结合作者个人的理解,以举例、引证的方法加以阐释;

②材料二点出莱辛“诗画异质”的核心观点后,以札记形式列举中国古人关于诗画关系的相关讨论,与莱辛观点形成照应。

【考查风向】①常规题的不常规命题形式,由一则材料论证思路拓展到两则材料,信息量增加,难度加大;②加入了论证方法;③答案组织更要求语句高度概括。

五、理论知识梳理

(三)论证结构

【题目形式】请(简要)梳理材料x的论证结构。

【结构种类】论证结构通常有总分总式、总分式,分总式,并列式,对照式,递进式(提出问题、分析问题、解决问题)。

总分总式、总分式,分总式,这是从文章结构总体上而言的;并列式,对照式,这是从正文部分而言的。两者并不矛盾。

1.并列式:

(1)并列分论点:(中心论点——分论点一——分论点二——分论点三——结论,照应全文)

(2)并列论据:(引论——本论——结论)

2.对照式:

正反论述:(提出中心论点——正面阐述——反面阐述——结论)

3.层进式(递进式):

(1)将中心论点进行分解,分成几个分论点,这些分论点之间的关系是由浅入深、由简单到复杂。

(2)按照“提出问题,分析问题,解决问题”的思路安排论证结构,即围绕中心论点回答三个问题:①是什么,②为什么,③怎么办。

(3)针对某些不好的社会现象,分析其危害,挖掘其产生根源,指出解决问题的办法。即“摆现象——析危害——挖根源——指办法”的格式。

【真题例析】【2021年新高考语文Ⅱ卷】

4.请简要分析文章的论证结构。(5分)

文本采取了总分式论证结构。首先指出制定和遵守相应的网络规则的必要性;然后亮出中心观点——引导青年们树立文明的网络行为观,有助于网络行为失范的校正和网络空间的治理;接着分别从“底线意识”和“基准意识”的角度论述不应该怎么做和应该怎么做。

五、理论知识梳理

(四)论证特点

答 题 角 度 1.论点提出的角度:是否准确、新颖、独到。

2.论点提出的位置和方法:①标题旗帜鲜明,读者一目了然;②开篇开门见山亮观点;③设问开篇,提出论题,论证深刻。

3.论据特点:①例证突出时:例证丰富/典型新颖,论证有力;②以说理见长时:长于说理,逻辑严密。

4.论证方法:正反对比、因果论证、事例论证、引用论证、比喻论证、类比论证、假设论证……

5.论证方式:①立论(提出自己正确的观点);②驳论(指出别人的论点是错误的,提出自己正确的观点);③立论驳论相结合,先破后立,先立后驳

6.论证结构:总分式、并列式、对照式、层进式……

7.论证语言:语言严谨、逻辑严密、生动形象、浅显通俗……

【答题模板】结构特点 +论证方法+论证思路+语言特点+论证内容

(依材料实际而定)

【关键能力】 ①综合分析,多角度分析文本的论证特点。②论证语言特点是难点,考生要掌握信息类文本的共性特点,同时还要依据文本材料的语言个性特点。

【补充练习一】

4.材料一在论证上有什么特点?请结合材料简要说明。(4分)

①论证结构上,整体上为“总分总”式结构,中间展开部分为“并列式”结构。先总述辞赋与器物之间关系密切,然后从三个方面分述与器物相关的辞赋的三个特点,最后指出研究器物与辞赋之间关系的意义。

②论证手法上,大量使用“举例论证”的手法,通过古代很多的辞赋作品来论证观点。

③论证语言上,多引用古诗文中的句子,既增强了文章的说服力,又使语言显得典雅。(三个要点,答出任意两点即可。一点2分。)【解析】信息类文本的“论证特点”,一般从论证结构(行文思路)、论证方法、论证语言三个方向去考虑问题。要结合具体的文本做分析。

同课章节目录