岳麓版历史选修1第8课张居正改革(共82张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史选修1第8课张居正改革(共82张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-04-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

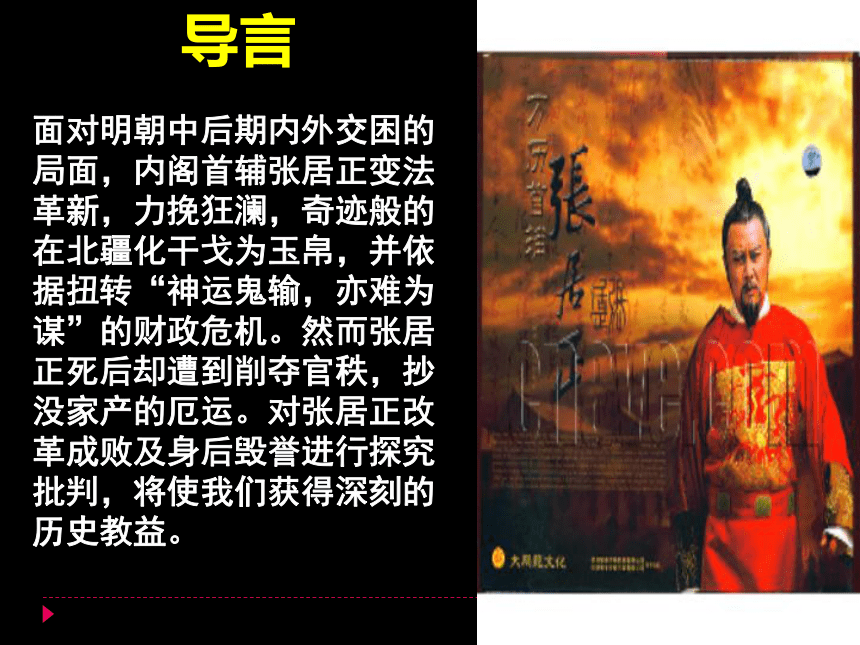

课件82张PPT。第8课 张居正改革深圳市翠园中学孙曙光在中国封建社会中并不乏有起自平民而荣登宝座的皇帝,刘邦、朱元璋都以开国的一代君主享名青史,但却少有出身寒微而力挽狂澜的宰相,张居正就是罕见的一位。他从秀才、举人、进士,官至内阁大学士,在明朝万历王朝初年当了十年首辅,协助十岁的小皇帝,推行改革,把衰败、混乱的明王朝,治理得国富民安,人们赞扬他是“起衰振隳”的“救时宰相”“救时”,是很高的称誉,这不仅表明他在王朝颓败之际是一位临危制变的大政治家,更以威振一世的非常举措彪炳史册。他的赫赫功绩,堪与商鞅、王安石并立为我国封建社会初期、中期与后期最具盛名的三大改革家。导言面对明朝中后期内外交困的局面,内阁首辅张居正变法革新,力挽狂澜,奇迹般的在北疆化干戈为玉帛,并依据扭转“神运鬼输,亦难为谋”的财政危机。然而张居正死后却遭到削夺官秩,抄没家产的厄运。对张居正改革成败及身后毁誉进行探究批判,将使我们获得深刻的历史教益。近代学人梁启超说:“明代有种种特点,政治家只有一张居正。”作为政治家,梁启超对他的评价可谓达到了极致。小知识:内阁制与内阁首辅

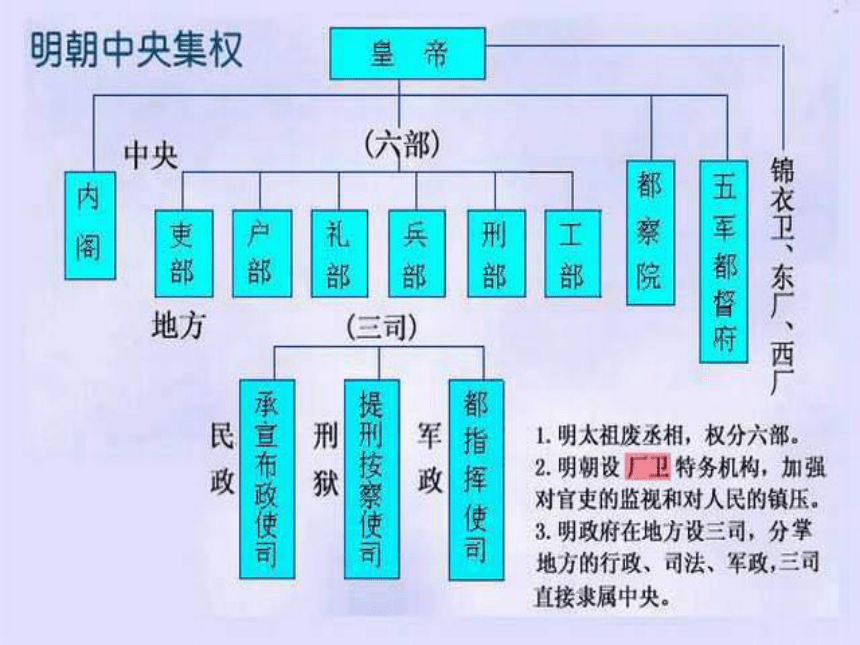

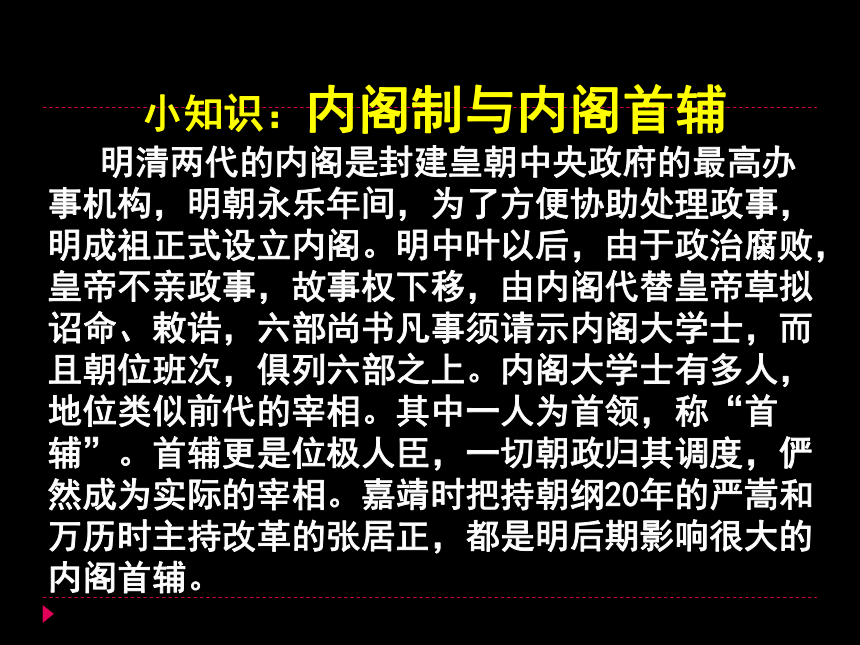

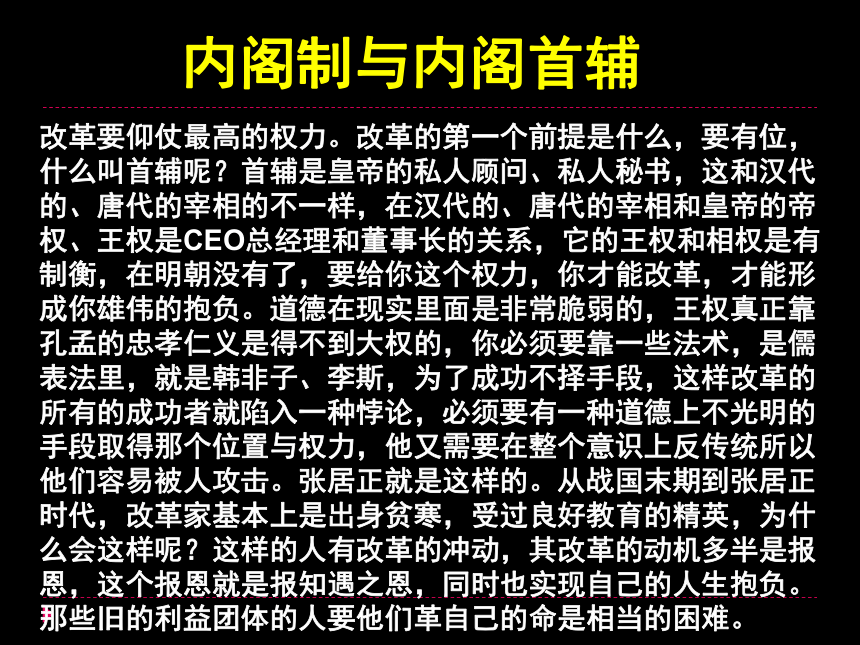

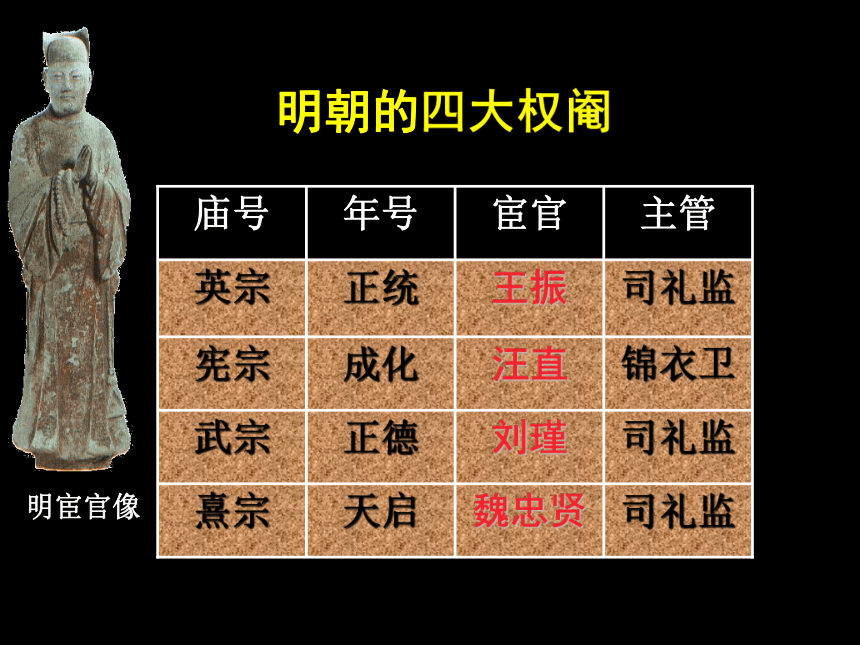

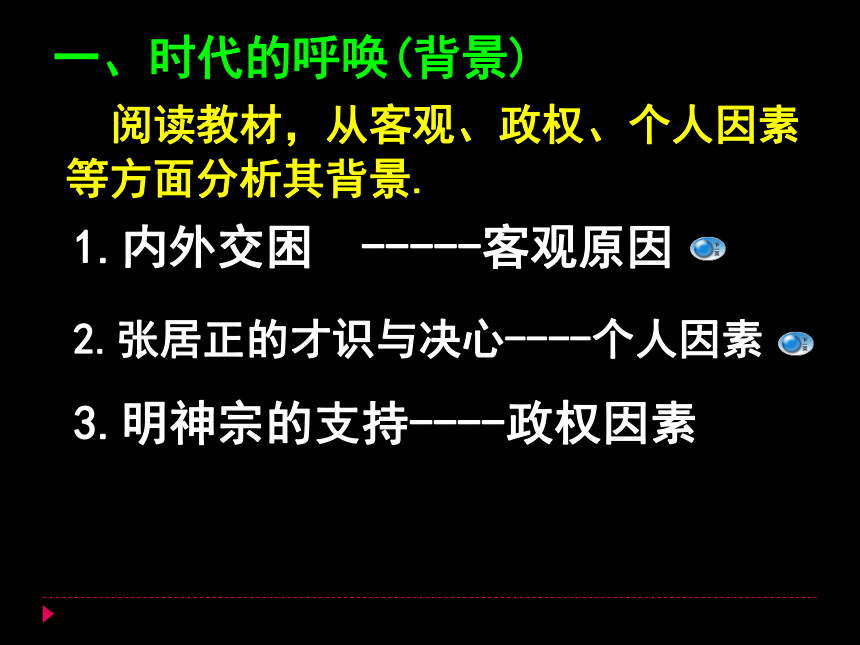

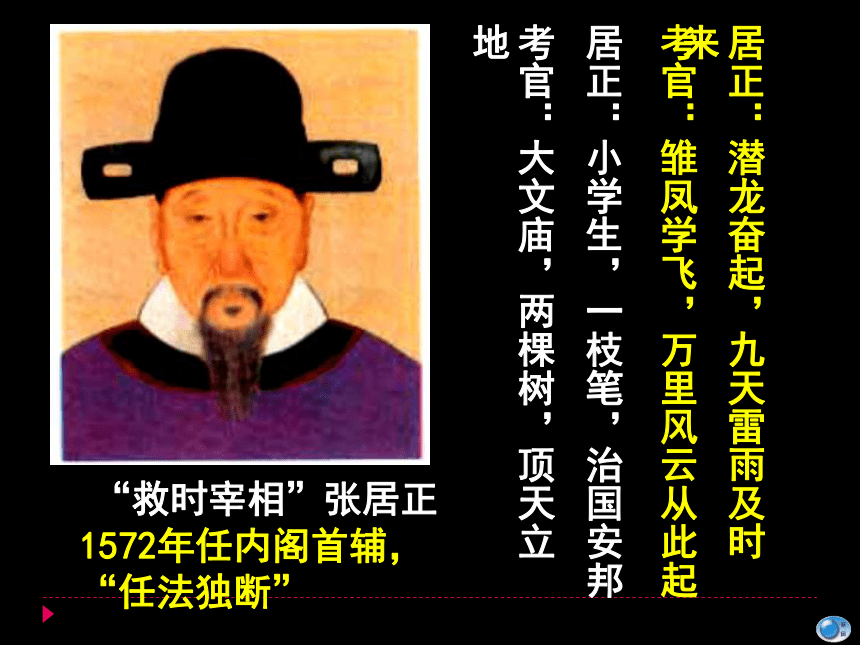

明清两代的内阁是封建皇朝中央政府的最高办事机构,明朝永乐年间,为了方便协助处理政事,明成祖正式设立内阁。明中叶以后,由于政治腐败,皇帝不亲政事,故事权下移,由内阁代替皇帝草拟诏命、敕诰,六部尚书凡事须请示内阁大学士,而且朝位班次,俱列六部之上。内阁大学士有多人,地位类似前代的宰相。其中一人为首领,称“首辅”。首辅更是位极人臣,一切朝政归其调度,俨然成为实际的宰相。嘉靖时把持朝纲20年的严嵩和万历时主持改革的张居正,都是明后期影响很大的内阁首辅。改革要仰仗最高的权力。改革的第一个前提是什么,要有位,什么叫首辅呢?首辅是皇帝的私人顾问、私人秘书,这和汉代的、唐代的宰相的不一样,在汉代的、唐代的宰相和皇帝的帝权、王权是CEO总经理和董事长的关系,它的王权和相权是有制衡,在明朝没有了,要给你这个权力,你才能改革,才能形成你雄伟的抱负。道德在现实里面是非常脆弱的,王权真正靠孔孟的忠孝仁义是得不到大权的,你必须要靠一些法术,是儒表法里,就是韩非子、李斯,为了成功不择手段,这样改革的所有的成功者就陷入一种悖论,必须要有一种道德上不光明的手段取得那个位置与权力,他又需要在整个意识上反传统所以他们容易被人攻击。张居正就是这样的。从战国末期到张居正时代,改革家基本上是出身贫寒,受过良好教育的精英,为什么会这样呢?这样的人有改革的冲动,其改革的动机多半是报恩,这个报恩就是报知遇之恩,同时也实现自己的人生抱负。那些旧的利益团体的人要他们革自己的命是相当的困难。内阁制与内阁首辅明朝的四大权阉主管宦官年号庙号司礼监魏忠贤天启熹宗司礼监刘瑾正德武宗锦衣卫汪直成化宪宗司礼监王振正统英宗明宦官像一、时代的呼唤(背景) 1.内外交困 -----客观原因3.明神宗的支持----政权因素2.张居正的才识与决心----个人因素 阅读教材,从客观、政权、个人因素等方面分析其背景.【十年砍柴】:张居正在少年时代非常有才华,13岁就写诗,他有一首歌“凤毛纯净结、直上劲头竿”,讲他13岁的时候要直上最高竿。13岁的时候去武昌考举人,13岁的时候我们还在上初一,当时就没考上,当时湖广巡抚非常喜欢他,送了他一条用犀牛角做的带子,他说“你以后会腰玉,用犀牛的那种带做腰扣,张居正小小年纪,这个才华,将来是要有宰相才华的,会有腰玉。13岁的时候不让录他,过去是三年一届,16岁考上了。你想湖广,湖南湖北是一个省,当时大明朝第一大省,那时候疆域的人口,他能够从16载脱颖而出,23岁中进士,然后进翰林院,进入宰相的预备学校,明清两代不进翰林院是很难当上首辅的。?“救时宰相”张居正居正:潜龙奋起,九天雷雨及时来考官:雏凤学飞,万里风云从此起居正:小学生,一枝笔,治国安邦考官:大文庙,两棵树,顶天立地1572年任内阁首辅,“任法独断”a.北方:蒙古贵族南下劫掠B、财政亏空A、政治腐败D、边防松弛、边患严重:C、阶级矛盾激化土地兼并

官府搜刮 归纳内外交困表现在哪些方面?

(思路:从政治、经济、阶级关系、

对外等方面思考)b.东南:倭寇猖獗、葡占澳门后迁都倭

寇

骚

扰葡

租占鞑靼劫掠明朝中期以来

的边防危机“救时宰相” 张居正明世宗 明代方士炼丹图烧丹图明陈洪绶绘《烧丹图》,反映了世宗宠信道士,烧炼丹药引起社会上炼丹求仙风气之盛。皇室开支膨胀二、改革内容 整顿吏治 既是改革本身的一个重要内容,又是关系到整个变法能否启动并取得成功的前提。 阅读下列材料,结合课本,完成以下问题:(一)整顿吏治(首先) “万里之外,朝下而夕奉行,如疾雷迅风,无所不披靡”。----傅维麟《明书》 思考:

1.该材料反映了什么现象?张居正改革取得了重大成就。张居正说“有非常之人,然后可做非常之事”,又说“天生一世之才,必足一世之用”,不要说唐朝搞得那么好是因为唐朝有魏征,我们大明这个时代没有。人才就在你的身边,就看你能不能发现,不要指望老天爷空降人才下来让你进行改革。张居正时期,一次就有上百名官员被革职。开除了这么多干部,要用什么样的人呢?张居正说,好人不一定是好官,好人的标准就是做人正派,对人真诚,不贪不要,这是好人。好官的标准是,上让皇帝朝廷放心,下让百姓得实惠,这才是好官。我们现在用的是好官而不是好人,只讲一头都不行。 张居正用人的方法是重用循吏,慎用清流。清流就是讲原则,但是做不了事情。循吏就是不管白猫黑猫抓住老鼠就是好猫,就是把事办成。 “万里之外,朝下而夕奉行,如疾雷迅风,无所不披靡”。----傅维麟《明书》 思考:2、出现这一现象的原因有哪些? ②颁行考成法 ①倡导尊主权,“悬法于众”,以法理政 3、这一现象的出现对改革产生了怎样的影响?①提高了办事效率

②为全面推行改革铺平道路 清人魏源说过:“ 张居正等张驰驾驭,因势推移,不独明塞息五十年之烽燧,且为本朝开二百年之太平。” 阅读课本解决以下问题:2、出现这一现象的原因有哪些?3、结合课本知识说出这一现象的出现产生了怎样的影响?(二)实施边防新政 1、这段材料反映了张居正的哪一项重大改革措施?1、实施边防新政(1)内修守备3、影响:2、成因:②结果:(2)外示羁縻努力改善汉蒙关系,加强互市友好往来提高了战守能力①措施A.起用边将,操练兵马B.增修、加固长城①使边塞政局稳定、经济发展、商贸活跃②蒙汉之间相互熏染融合③统一的多民族国家得到进一步巩固和发展边防形势紧张边防新政的效果《澳门图》葡萄牙殖民者占领澳门后绘制戚继光雕像 边防新政的效果即将入炉的饼坯 出炉的继光饼 继光饼的历史,还得从戚继光抗倭说起。 据福州府志记载:明嘉靖四十二年(1563年),抗倭英雄戚继光率军入闽追歼倭寇,连日阴雨,军中不能开伙,戚继光便下令烤制一种最简单的小饼,用麻绳串起挂在将士身上充当干粮。后来,这小饼流入民间,不但普遍食用,而且还成为祭祀神灵祖先必备的供品。后人感念戚公,便把这种小饼叫作“继光饼”。这种叫法如今在该省的福安等地依然保持着。 边防新政的效果边防新政的效果八达岭长城 戚氏军刀 阅读下列图片,思考这两则材料反映了什么历史现象?这些现象的原因是什么?美岱召长 城 明 长 城(八达岭)秦长城和明长城的比较抵御匈奴防止蒙古骑兵南下辽东临洮鸭绿江嘉峪关五千多公里六千多公里 在晚明,银子集中在少数人手中,而这些人的消费是有限的,于是许多银两就存起来了,中国人习惯窖藏银两或银元,到民国还是这样。如此,流通在市面上的银两越来越少,而田赋还是原来的标准不变----田赋通过一条鞭法后,不是用实物而是用银两支付的,由于通货紧缩,粮食的价格必然下降厉害,种地越来越不划算,抛荒就多了,流民也多了,经商者大大增加。所有的社会矛盾因此一下子爆发出来了。? 一条鞭法的社会背景:黄宗羲在《明夷待访录财计》中说:“二百余年,天下金银,纲运于燕京,如水赴壑……夫银力已竭,而赋税如故也,市易如故也,皇皇求银,将于之何?”就是说,银子到了官员、富户手中,他们就不拿出来了,越是动乱年代越是如此,而市场交易还存在,却缺少银子支付。黄宗羲把问题说的很明白了。如此这样的贫富悬殊,靠拉动内需,促进消费,是很难的。没有从权力结构上进行根本的改革,权力授权从上到下,靠皇帝向下面的人授权,那么必然是人亡政息。当然,在封建专制下,圣君能吏一旦没有了,改革必然遭遇报复性反弹。? “天下有不得不条鞭之势,张江陵(张居正)不过因其势而行之 ”阅读课本第67页,思考:

(1)实施一条鞭法的客观形势是什么?A、土地兼并严重

B、清丈田地卓有成效;

C、白银成为普遍流通的货币 先试行,再向全国推广。既策略,又坚决,审慎、灵活、从实际出发因地制宜(主观因素)(2)张居正发挥了什么作用?(三)清丈田地、推行一条鞭法 1、背景2、一条鞭法内容及影响A、利于稳定农业生产;

B、刺激了商品生产和货币流通;

C、促进了城镇手工业雇佣劳动和资本主义生产关系萌芽的发展。(3)计亩征银交钱代役限制豪强地主盘剥,减轻农民的负担(2)简化征办手续政府增加税收,贫民减轻负担。 (1)按田亩多少征收 “工匠佣力自给,以无田而免差;富商大贾操资无算,亦以无田而免差”, “视田如陷阱,是以富者缩资以趋未” -----《明穆宗实录》据材料分析该措施产生了怎样的影响?(1)利于抑制土地兼并, 3、影响:(2)减轻了手工业者的负担,(3)刺激了商品生产和货币流通,农民对国家的人身依附关系比以前又有一定的松弛了.

(4)促进了明中叶后商品货币经济和资本主义生产关系萌芽的发展。《盛世滋生图卷》(局部)明代中叶,经济高度繁荣,社会财富积累逐渐增加,高消费之风盛行。 《盛世滋生图卷》描绘明代苏州怀胥桥商市的繁忙景象。《河防一览图卷》张居正重视兴修水利。1577年黄河决口淤塞清河口,致使淮河水向南倾泻,高邮等县一片汪洋。张居正起用治河专家潘季驯,由他负责治河。历经两年,治河取得成就,黄淮得以安宁,漕运畅通。 明末清初的重要思想家、史学家黄宗羲(1610-1695)是研究农村税赋最深入、最系统的学者之一。他在《明夷待访录》中总结了唐朝以来的农民税赋情况。他认为:唐初的租庸调制度本来分为土地税(即“租”,征收谷物)、人头税(“庸”,征收绢)和户税(“调”,征收麻布)。晚唐杨炎改革为两税法,虽然没有了户税和人头税的名目,其实这两项征收已经并入了土地税中。相沿至宋朝,一直没有从中减去户税和人头税,然而却在此之外重又开征新的人头税目(“丁身钱米”)。后人习以为常。到了明清,每一次税赋改革都如此进行。 “黄宗羲定律” 就这样,黄宗羲揭示了一个历史现象,即:历史上每一次“并税”改制,就会催生出一次杂派高潮。清华大学秦晖教授把这种现象称为“黄宗羲定律”。

通式:bn=a+nx。式中bn为经过n次改制之后的新税额,a为原始税额,x为杂派,n为改制次数。显然,这是个累进的算术级数。 2003年农村税费改革在某些地方总结试点经验、完善政策的基础上,在全国范围内展开。温家宝总理郑重表示:共产党人是彻底为人民谋利益的,我们一定能够走出“黄宗羲定律”。三农问题3月18日,温家宝在临猗县中和庄看望村民 明神宗朱翊钧,明朝第十三代皇帝,年号万历。神宗即位时,年仅10岁,由张居正辅政。张居正推行“一条鞭法”,使明王朝有所振兴。对这些改革,皇帝最忌讳的就是大权旁落,臣子功高盖主。张居正死后家族的悲惨遭遇,就是源于此, 1582年朱翊钧亲政 ,废止张居正的改革措施。 明神宗 (1563-1620)

B.明神宗的蜕变(昏庸腐化)明神宗对权相劝教约束早怀不满,下诏废弃新法。三、张居正改革的结果与败因2、败因

阅读教材提炼改革失败的原因:1、结果(注意两方面)A、一度使明王朝恢复了生机。B、最终失败,改革成果毁于一旦。A.改革触动了豪强权贵、腐败官吏的权益,招致他们强烈反对。张居正死后,反对改革的官僚纷纷起来攻击、诬陷张居正。朱翊钧下诏追夺张居正的封号和谥号,还查抄张家。他死后,弹劾他的奏疏就纷至沓来。时年已经25岁的万历皇帝只好派太监张诚等查抄张府。万历皇帝在免除对张居正“戮尸”的惩罚后,对张家活着的人进行了追加处罚,张居正的弟弟张居易,儿子张嗣修、张顺、张书都被判处永远充军。

为什么在中国古代历史上的改革家,基本都得不到好下场?回答1:这牵涉到世袭制度,保守势力过于强大,在中国历史上中后期也出现过一些比较勤勉的皇帝,但是很遗憾,越到后来皇帝的势力会被官僚所架空, 产生君与官之间一种隔阂,而官与官之间形成一个人际网,无法动弹,毕竟历史上的朝庭是由这些官撑起来的,古代朝政的腐败是整个官场的腐败,到最后连废君轼君这样的事情都可能做出来,这个是古代中国封建社会无法避免的事情,往往在官僚势力的挤压下,小打小闹改革下,往往选择逃避,成庸碌之辈,纵情声色,朝代走向灭亡之路。 回答2:改革家个人的下场都非常惨烈,商鞅被五马分尸。李斯辅佐了秦始皇,固定了郡县制度,但他被赵高弄死了。王安石变法结果也是人亡政息,他在孤独中郁郁而终。改革家能否有好下场,几乎完全取决于统治者的意愿,而统治者的意愿又往往是反复无常的(所谓“天威难测”),那些统治者们,他们都太过于追求眼前利益,鼠目寸光,因为得不到一时的小利益就慌得不得了,恨不得将那些恶毒剥夺自己利益的人(其实说不定正是为他们谋利益的人)千刀万剐方可解恨。因此,商鞅被车裂、张居正的家人被活活饿死,也就不怎么奇怪了。那些变法改革说白了也不过是一些内部的调整而已。它们充其量能改变一个时代、一个朝代,但却绝对不可能会改变封建制度本身。

张居正改革 张居正改革的影响:

政治上的改革:卓有成效,为各项改革措施铺平了道路

国防上的改革:① 使边塞得到开发;② 蒙汉之间相互熏染融合;③ 明显成效,统一的多民族国家得到进一步巩固和发展

经济上的改革:① 国家税收增加;② 农民的负担减轻,对国家的依附关系有所放松;③ 稳定农业的发展,刺激了商品经济和资本主义关系萌芽的发展(刺激了商品生产和货币流通);④ 利于抑制土地兼并。目的:挽救危机,维护封建统治思考讨论:评价张居正改革

张居正改革的最后结局,令人扼腕叹息。假如张居正能长寿一些;假如万历皇帝始终如一地支持他的改革,结局会怎样呢?

张居正改革的确能减轻当时的社会积弊,缓和社会矛盾,维持封建统治的短期稳定。但是,张居正是在整个封建政治经济体制框架下的一种微调,不可能从根本上解决封建体制的弊端。这也正是张居正改革的悲剧性之所在。

如:土地兼并问题 根源 封建土地所有制

吏治腐败问题 根源 封建君主专制张居正故居张居正墓万历十年(1582年),张居正病逝。 身后毁誉改革被废止,朝廷又一天天地走向没落。朱翊钧是一个尽情享乐的皇帝。他成年亲政后,却不常视朝,深居内宫。不仅在世时要享受,还想到死后的安乐,早早筹划自己陵寝,建造定陵耗时达6年之久。他还有一个不择手段亲自敛聚钱财的恶习,提倡官吏向他进奉,把进奉财物的多少作为衡量官吏是否效忠皇上的标准。为了在全国范由内聚敛民财,他派出大批宦官,分赴各地充当矿监、税使,肆意搜括民脂民膏。这使得人心汹汹,民变纷起,社会越发动荡不安。定陵 明宗从21岁起便开始动工为自己修造陵墓,花了六年时间,定陵修成。每天役使工匠三万多人,耗银800万两,相当于两年的全国田赋收入。明定陵地宫 十三陵地下寝宫至今只发掘了一处,即明神宗朱翊钧的定陵。定陵地宫的主体是由三个分别代表“正殿”和东西“配殿”墓室组成的“院落”。在这个庭院前还有两个庭院作为前导。各墓室都用石拱券筑成,总进深约90米。 北京明十三陵中的定陵明神宗 (1563-—1620)张居正死后不足四十年即被昭雪,崇祯年间全面平反,恢复谥号荣衔,子孙袭职,并将张居正的故居改成张文忠公祠,以供后人瞻仰。《明史》盛赞张居正为政期间"海内殷阜,纪纲法度莫不修明。功在社稷,日久论定,人益追思。" 当一个人口众多的国家,各人行动全凭儒家简单粗浅而又无法固定的原则所限制,而法律又缺乏创造性,则其社会发展的程度,必然受到限制。即便是宗旨善良,也不能补助技术之不及。1587年,实际上我们的大明帝国却已经走到了它发展的尽头。在这个时候,皇帝的励精图治或者宴安耽乐,首辅的独裁或者调和,高级将领的富于创造或者习于苟安,文官的廉洁奉公或者贪污舞弊,思想家的极端进步或者绝对保守,最后的结果,都是无分善恶,统统不能在事业上取得有意义的发展,有的身败,有的名裂,还有的人则身败而兼名裂。 ——黄仁宇《万历十五年》闯王李自成崇祯自缢处 张居正改革(小结 )1、目的: 挽救危机,维护封建统治政治:“尊主权”;整顿吏治:以法理政;推行考成法国防:经济:清丈田地、推行一条鞭法2、内容:影响3、结果:张居正改革(小结 )4、认识:①改革必然触动既得利益者,充满阻力和斗争

②顺应历史趋势的改革必然收到显著成果

③改革者无私无畏的精神留给后人深刻启迪思考题: 2006年3月,电视剧《万历首辅张居正》开始进行热拍。结合你所学的知识,简单论述张居正哪些方面值得我们后人称颂?梅婷饰李太后唐国强主演张居正唐国强演张居正梅婷(饰李太后) 中国历史上改革为何大多失败?____政治上没西方人的妥协传统 我们历史上缺少罗马人或英国人这种妥协精神,信奉的是你死我活,是暴力。中国也有双方相持不下的时候,在这种形势下,双方脑子里想的,还是用暴力把对方彻底消灭。相持阶段结束,新皇朝建立起来了,还要用很长时间彻底清算,甚至用几十年时间追杀早就下台的皇族——你死我活到如此地步。有人说,中国人屈从暴力,拙于制度创新。到底是不是这样? 思考题:张居正(1525-1582), 感悟:改改革家张居正有哪些闪光点值得今天我们去学习?立志高远,

坚韧不拔

忧国忧民,

勤勉务实

无私无畏,

善于用人.朱镕基的为官之道:赤胆忠心、浩然正气。对贪官圆睁双眼(那样子就像要把谁吃下一样)。他的性格太直白,全无遮掩。怒斥起贪官来像要把什么愤怒都倒出;高声说给贪官准备棺材、也叫给自己准备一付……可以说他承接了鲁迅的风骨:横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。这一点,百姓很喜欢。难怪常听到:“朱总理,我们爱你!”“好总理,你要保重!” 对当前农村税费改革的哲学思考

1、体现了政治和经济的辨证关系。一方面反映了我国农村经济发展的客观要求;另一方面将会更好的维护广大农民的根本利益,巩固农村改革所取得的成果。

2、体现了党和国家实行依法制国的原则。依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。实行农村税费改革,依法调整和规范国家、集体与农民的利益,将农村的分配制度进一步纳入法治轨道,正是这一原则的具体体现。

3、体现了国家的对内职能。一是组织和领导社会主义经济建设;二是正确处理人民内部矛盾,维护社会稳定。

4、体现了党的全心全意为人民服务的根本宗旨和国家机关对人民负责的组织活动原则。 中国古代赋役制度沿革

1、征税标准由以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少,以两税法为标志。

2、由实物地租逐渐向货币地租发展,以一条鞭法为标志。

3、征税时间由不定时逐渐发展为基本定时,以两税法为标志。

4、农民由必须服一定时间的徭役和兵役发展为可以代役,以“庸”为标志。

5、税种由繁多逐渐减少,以一条鞭法为标志。

6、随着商品经济的发展,对商品征收重税。

这种演变说明,随着历史的进步,封建国家对农民的人身控制松弛;用银两收税则是封建社会后期商品经济活跃及资本主义萌芽的相应反映。 张居正改革选择题:

明中期,号称“救时宰相”的张居正,在明朝内外交困的危局中登上了历史舞台。请回答l一2题。

1 明朝中期以来,内外交困的危局主要表现在( )

①蒙古贵族反复南下劫掠 ②满洲贵族加强对明朝的攻势 ③东南沿海倭寇猖獗④政治腐败、赋役紊乱、财政困难、阶级矛盾激化

A ②③④ B.①③④

C.①②④ D.①②③④

2 张居正得以升任内阁首辅,“任法独断,操持一切”,直接原因是( )

A《陈六事疏》受到皇帝重视

B 张居正考中进士具备为官资格

C 张居正是特殊人才

D 皇帝年幼BD张居正改革是从整顿吏治入手的 请回答3~4题

3 张居正整顿吏治的根本着眼点是( )

A 尊主权 B 课吏职

C 信赏罚 D 一号令

4 下列关于考成法的表述正确的是( )

①“考成”就是考核各级官吏的政绩

②目的是提高行政办事效率,保证新法畅通

③规定“以钱谷为考成”

④具体做法是由三级机构逐层定期审核各级官吏 政绩、实行赏罚

A ①②③④ B ①②④

C ②③④ D ①②③AA针对明中期以来边防残破、“频年寇犯如蹈坦途”的积弊,张居正倡行“外示羁縻,内修守备”的边防新政。请回答5~6题。

5 下列对张居正边防新政的理解( )

①“内修守备”是指训练军队和增修加固长城

②“外示羁縻”是指努力改善汉蒙关系,加强互市友好往来

A.①不正确,②正确 B.①②都正确

C.①正确,②不正确 D.①②都不正确

6 张居正的边防新政取得了巨大成功,主要表现在

①北方守备日固 ②汉蒙双方互市活跃

③归化新城的建立 ④蒙古部首领渐习华风

A.①②③④ B.①②④

C ①③④ D.①②③BA清丈田地和推行一条鞭法是张居正改革在经济方面的重要措施。请回答7~10题。

7.张居正下令清丈田地的目的不包括( )

A.掌握国家实际田亩数

B.解决地主隐瞒土地,转嫁徭役负担问题

C 保证国家的财政收入

D.限制土地兼并

8.下列符合张居正实施一条鞭法情况的有( )

①顺应了商品经济发展的客观形势

②在试行取得明显效果的基础上向全国推行

③在推行过程中克服了重重阻力

④一条鞭法的推行成效显著

A ①③④ B.①②③④

C.①②④ D.①②③DB9.一条鞭法的内容不包括( )

A 田赋、力役、杂税合为一条,统一按田亩核算

B“计亩征银”以银代役”

C 取消人头税

D 取消里甲征收环节,统一由官府收解

10.以银代役、计亩征银的规定 ( )

①稳定了农业生产,促使农产品商品化

②刺激了商品生产和货币流通

③促进了城镇手工业雇佣劳动的发展

④有利于资本主义生产关系萌芽的发展

A ①②④ B ①③④

C ①②③ D ①②③④CD张居正的身后毁誉,留给我们深刻的启示。请回答11~12题。

11.张居正死后官秩被削,名誉被毁,祸及家人同僚,十年改革毁于一旦。主要原因是( )

A 明神宗的反对 B.改革收效甚微

C 损害了豪强权贵和腐败官吏利益

D 张居正为官暴戾

12.张居正身后毁誉留给我们的思考是( )

①功过是非自有历史公论

②改革必然触动既得利益者,充满阻力和斗争

③顺应历史趋势的改革必然收到显著成果

④改革者无私无畏的精神留给后人深刻启迪

A ①②③④ B ②③④

C ①③④ D ①②③CA13.下列关于明朝中后期局势的说法,正确的是( )

①政治腐败 ②边防废驰

③国家财政空虚 ④社会矛盾尖锐

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

14.张居正改革时的在位皇帝是( )

A.宋太宗

B.明神宗

C.明穆宗

D.宋徽宗DB15 下列对考成法作用的表述,错误的是

A.从中央到地方的各级机构都由军机处控制

B.提高了办事效率

C.为全面推行改革措施铺平了道路

D.使内阁成为推行变法的中枢

16 下列对“外示羁縻”的说法,错误的是

A 其前提是“内修守备”

B 改善汉蒙关系

C 改善与葡萄牙的关系

D 加强互市友好往来AC请多提宝贵意见:孙曙光sunhistory@163.com

明清两代的内阁是封建皇朝中央政府的最高办事机构,明朝永乐年间,为了方便协助处理政事,明成祖正式设立内阁。明中叶以后,由于政治腐败,皇帝不亲政事,故事权下移,由内阁代替皇帝草拟诏命、敕诰,六部尚书凡事须请示内阁大学士,而且朝位班次,俱列六部之上。内阁大学士有多人,地位类似前代的宰相。其中一人为首领,称“首辅”。首辅更是位极人臣,一切朝政归其调度,俨然成为实际的宰相。嘉靖时把持朝纲20年的严嵩和万历时主持改革的张居正,都是明后期影响很大的内阁首辅。改革要仰仗最高的权力。改革的第一个前提是什么,要有位,什么叫首辅呢?首辅是皇帝的私人顾问、私人秘书,这和汉代的、唐代的宰相的不一样,在汉代的、唐代的宰相和皇帝的帝权、王权是CEO总经理和董事长的关系,它的王权和相权是有制衡,在明朝没有了,要给你这个权力,你才能改革,才能形成你雄伟的抱负。道德在现实里面是非常脆弱的,王权真正靠孔孟的忠孝仁义是得不到大权的,你必须要靠一些法术,是儒表法里,就是韩非子、李斯,为了成功不择手段,这样改革的所有的成功者就陷入一种悖论,必须要有一种道德上不光明的手段取得那个位置与权力,他又需要在整个意识上反传统所以他们容易被人攻击。张居正就是这样的。从战国末期到张居正时代,改革家基本上是出身贫寒,受过良好教育的精英,为什么会这样呢?这样的人有改革的冲动,其改革的动机多半是报恩,这个报恩就是报知遇之恩,同时也实现自己的人生抱负。那些旧的利益团体的人要他们革自己的命是相当的困难。内阁制与内阁首辅明朝的四大权阉主管宦官年号庙号司礼监魏忠贤天启熹宗司礼监刘瑾正德武宗锦衣卫汪直成化宪宗司礼监王振正统英宗明宦官像一、时代的呼唤(背景) 1.内外交困 -----客观原因3.明神宗的支持----政权因素2.张居正的才识与决心----个人因素 阅读教材,从客观、政权、个人因素等方面分析其背景.【十年砍柴】:张居正在少年时代非常有才华,13岁就写诗,他有一首歌“凤毛纯净结、直上劲头竿”,讲他13岁的时候要直上最高竿。13岁的时候去武昌考举人,13岁的时候我们还在上初一,当时就没考上,当时湖广巡抚非常喜欢他,送了他一条用犀牛角做的带子,他说“你以后会腰玉,用犀牛的那种带做腰扣,张居正小小年纪,这个才华,将来是要有宰相才华的,会有腰玉。13岁的时候不让录他,过去是三年一届,16岁考上了。你想湖广,湖南湖北是一个省,当时大明朝第一大省,那时候疆域的人口,他能够从16载脱颖而出,23岁中进士,然后进翰林院,进入宰相的预备学校,明清两代不进翰林院是很难当上首辅的。?“救时宰相”张居正居正:潜龙奋起,九天雷雨及时来考官:雏凤学飞,万里风云从此起居正:小学生,一枝笔,治国安邦考官:大文庙,两棵树,顶天立地1572年任内阁首辅,“任法独断”a.北方:蒙古贵族南下劫掠B、财政亏空A、政治腐败D、边防松弛、边患严重:C、阶级矛盾激化土地兼并

官府搜刮 归纳内外交困表现在哪些方面?

(思路:从政治、经济、阶级关系、

对外等方面思考)b.东南:倭寇猖獗、葡占澳门后迁都倭

寇

骚

扰葡

租占鞑靼劫掠明朝中期以来

的边防危机“救时宰相” 张居正明世宗 明代方士炼丹图烧丹图明陈洪绶绘《烧丹图》,反映了世宗宠信道士,烧炼丹药引起社会上炼丹求仙风气之盛。皇室开支膨胀二、改革内容 整顿吏治 既是改革本身的一个重要内容,又是关系到整个变法能否启动并取得成功的前提。 阅读下列材料,结合课本,完成以下问题:(一)整顿吏治(首先) “万里之外,朝下而夕奉行,如疾雷迅风,无所不披靡”。----傅维麟《明书》 思考:

1.该材料反映了什么现象?张居正改革取得了重大成就。张居正说“有非常之人,然后可做非常之事”,又说“天生一世之才,必足一世之用”,不要说唐朝搞得那么好是因为唐朝有魏征,我们大明这个时代没有。人才就在你的身边,就看你能不能发现,不要指望老天爷空降人才下来让你进行改革。张居正时期,一次就有上百名官员被革职。开除了这么多干部,要用什么样的人呢?张居正说,好人不一定是好官,好人的标准就是做人正派,对人真诚,不贪不要,这是好人。好官的标准是,上让皇帝朝廷放心,下让百姓得实惠,这才是好官。我们现在用的是好官而不是好人,只讲一头都不行。 张居正用人的方法是重用循吏,慎用清流。清流就是讲原则,但是做不了事情。循吏就是不管白猫黑猫抓住老鼠就是好猫,就是把事办成。 “万里之外,朝下而夕奉行,如疾雷迅风,无所不披靡”。----傅维麟《明书》 思考:2、出现这一现象的原因有哪些? ②颁行考成法 ①倡导尊主权,“悬法于众”,以法理政 3、这一现象的出现对改革产生了怎样的影响?①提高了办事效率

②为全面推行改革铺平道路 清人魏源说过:“ 张居正等张驰驾驭,因势推移,不独明塞息五十年之烽燧,且为本朝开二百年之太平。” 阅读课本解决以下问题:2、出现这一现象的原因有哪些?3、结合课本知识说出这一现象的出现产生了怎样的影响?(二)实施边防新政 1、这段材料反映了张居正的哪一项重大改革措施?1、实施边防新政(1)内修守备3、影响:2、成因:②结果:(2)外示羁縻努力改善汉蒙关系,加强互市友好往来提高了战守能力①措施A.起用边将,操练兵马B.增修、加固长城①使边塞政局稳定、经济发展、商贸活跃②蒙汉之间相互熏染融合③统一的多民族国家得到进一步巩固和发展边防形势紧张边防新政的效果《澳门图》葡萄牙殖民者占领澳门后绘制戚继光雕像 边防新政的效果即将入炉的饼坯 出炉的继光饼 继光饼的历史,还得从戚继光抗倭说起。 据福州府志记载:明嘉靖四十二年(1563年),抗倭英雄戚继光率军入闽追歼倭寇,连日阴雨,军中不能开伙,戚继光便下令烤制一种最简单的小饼,用麻绳串起挂在将士身上充当干粮。后来,这小饼流入民间,不但普遍食用,而且还成为祭祀神灵祖先必备的供品。后人感念戚公,便把这种小饼叫作“继光饼”。这种叫法如今在该省的福安等地依然保持着。 边防新政的效果边防新政的效果八达岭长城 戚氏军刀 阅读下列图片,思考这两则材料反映了什么历史现象?这些现象的原因是什么?美岱召长 城 明 长 城(八达岭)秦长城和明长城的比较抵御匈奴防止蒙古骑兵南下辽东临洮鸭绿江嘉峪关五千多公里六千多公里 在晚明,银子集中在少数人手中,而这些人的消费是有限的,于是许多银两就存起来了,中国人习惯窖藏银两或银元,到民国还是这样。如此,流通在市面上的银两越来越少,而田赋还是原来的标准不变----田赋通过一条鞭法后,不是用实物而是用银两支付的,由于通货紧缩,粮食的价格必然下降厉害,种地越来越不划算,抛荒就多了,流民也多了,经商者大大增加。所有的社会矛盾因此一下子爆发出来了。? 一条鞭法的社会背景:黄宗羲在《明夷待访录财计》中说:“二百余年,天下金银,纲运于燕京,如水赴壑……夫银力已竭,而赋税如故也,市易如故也,皇皇求银,将于之何?”就是说,银子到了官员、富户手中,他们就不拿出来了,越是动乱年代越是如此,而市场交易还存在,却缺少银子支付。黄宗羲把问题说的很明白了。如此这样的贫富悬殊,靠拉动内需,促进消费,是很难的。没有从权力结构上进行根本的改革,权力授权从上到下,靠皇帝向下面的人授权,那么必然是人亡政息。当然,在封建专制下,圣君能吏一旦没有了,改革必然遭遇报复性反弹。? “天下有不得不条鞭之势,张江陵(张居正)不过因其势而行之 ”阅读课本第67页,思考:

(1)实施一条鞭法的客观形势是什么?A、土地兼并严重

B、清丈田地卓有成效;

C、白银成为普遍流通的货币 先试行,再向全国推广。既策略,又坚决,审慎、灵活、从实际出发因地制宜(主观因素)(2)张居正发挥了什么作用?(三)清丈田地、推行一条鞭法 1、背景2、一条鞭法内容及影响A、利于稳定农业生产;

B、刺激了商品生产和货币流通;

C、促进了城镇手工业雇佣劳动和资本主义生产关系萌芽的发展。(3)计亩征银交钱代役限制豪强地主盘剥,减轻农民的负担(2)简化征办手续政府增加税收,贫民减轻负担。 (1)按田亩多少征收 “工匠佣力自给,以无田而免差;富商大贾操资无算,亦以无田而免差”, “视田如陷阱,是以富者缩资以趋未” -----《明穆宗实录》据材料分析该措施产生了怎样的影响?(1)利于抑制土地兼并, 3、影响:(2)减轻了手工业者的负担,(3)刺激了商品生产和货币流通,农民对国家的人身依附关系比以前又有一定的松弛了.

(4)促进了明中叶后商品货币经济和资本主义生产关系萌芽的发展。《盛世滋生图卷》(局部)明代中叶,经济高度繁荣,社会财富积累逐渐增加,高消费之风盛行。 《盛世滋生图卷》描绘明代苏州怀胥桥商市的繁忙景象。《河防一览图卷》张居正重视兴修水利。1577年黄河决口淤塞清河口,致使淮河水向南倾泻,高邮等县一片汪洋。张居正起用治河专家潘季驯,由他负责治河。历经两年,治河取得成就,黄淮得以安宁,漕运畅通。 明末清初的重要思想家、史学家黄宗羲(1610-1695)是研究农村税赋最深入、最系统的学者之一。他在《明夷待访录》中总结了唐朝以来的农民税赋情况。他认为:唐初的租庸调制度本来分为土地税(即“租”,征收谷物)、人头税(“庸”,征收绢)和户税(“调”,征收麻布)。晚唐杨炎改革为两税法,虽然没有了户税和人头税的名目,其实这两项征收已经并入了土地税中。相沿至宋朝,一直没有从中减去户税和人头税,然而却在此之外重又开征新的人头税目(“丁身钱米”)。后人习以为常。到了明清,每一次税赋改革都如此进行。 “黄宗羲定律” 就这样,黄宗羲揭示了一个历史现象,即:历史上每一次“并税”改制,就会催生出一次杂派高潮。清华大学秦晖教授把这种现象称为“黄宗羲定律”。

通式:bn=a+nx。式中bn为经过n次改制之后的新税额,a为原始税额,x为杂派,n为改制次数。显然,这是个累进的算术级数。 2003年农村税费改革在某些地方总结试点经验、完善政策的基础上,在全国范围内展开。温家宝总理郑重表示:共产党人是彻底为人民谋利益的,我们一定能够走出“黄宗羲定律”。三农问题3月18日,温家宝在临猗县中和庄看望村民 明神宗朱翊钧,明朝第十三代皇帝,年号万历。神宗即位时,年仅10岁,由张居正辅政。张居正推行“一条鞭法”,使明王朝有所振兴。对这些改革,皇帝最忌讳的就是大权旁落,臣子功高盖主。张居正死后家族的悲惨遭遇,就是源于此, 1582年朱翊钧亲政 ,废止张居正的改革措施。 明神宗 (1563-1620)

B.明神宗的蜕变(昏庸腐化)明神宗对权相劝教约束早怀不满,下诏废弃新法。三、张居正改革的结果与败因2、败因

阅读教材提炼改革失败的原因:1、结果(注意两方面)A、一度使明王朝恢复了生机。B、最终失败,改革成果毁于一旦。A.改革触动了豪强权贵、腐败官吏的权益,招致他们强烈反对。张居正死后,反对改革的官僚纷纷起来攻击、诬陷张居正。朱翊钧下诏追夺张居正的封号和谥号,还查抄张家。他死后,弹劾他的奏疏就纷至沓来。时年已经25岁的万历皇帝只好派太监张诚等查抄张府。万历皇帝在免除对张居正“戮尸”的惩罚后,对张家活着的人进行了追加处罚,张居正的弟弟张居易,儿子张嗣修、张顺、张书都被判处永远充军。

为什么在中国古代历史上的改革家,基本都得不到好下场?回答1:这牵涉到世袭制度,保守势力过于强大,在中国历史上中后期也出现过一些比较勤勉的皇帝,但是很遗憾,越到后来皇帝的势力会被官僚所架空, 产生君与官之间一种隔阂,而官与官之间形成一个人际网,无法动弹,毕竟历史上的朝庭是由这些官撑起来的,古代朝政的腐败是整个官场的腐败,到最后连废君轼君这样的事情都可能做出来,这个是古代中国封建社会无法避免的事情,往往在官僚势力的挤压下,小打小闹改革下,往往选择逃避,成庸碌之辈,纵情声色,朝代走向灭亡之路。 回答2:改革家个人的下场都非常惨烈,商鞅被五马分尸。李斯辅佐了秦始皇,固定了郡县制度,但他被赵高弄死了。王安石变法结果也是人亡政息,他在孤独中郁郁而终。改革家能否有好下场,几乎完全取决于统治者的意愿,而统治者的意愿又往往是反复无常的(所谓“天威难测”),那些统治者们,他们都太过于追求眼前利益,鼠目寸光,因为得不到一时的小利益就慌得不得了,恨不得将那些恶毒剥夺自己利益的人(其实说不定正是为他们谋利益的人)千刀万剐方可解恨。因此,商鞅被车裂、张居正的家人被活活饿死,也就不怎么奇怪了。那些变法改革说白了也不过是一些内部的调整而已。它们充其量能改变一个时代、一个朝代,但却绝对不可能会改变封建制度本身。

张居正改革 张居正改革的影响:

政治上的改革:卓有成效,为各项改革措施铺平了道路

国防上的改革:① 使边塞得到开发;② 蒙汉之间相互熏染融合;③ 明显成效,统一的多民族国家得到进一步巩固和发展

经济上的改革:① 国家税收增加;② 农民的负担减轻,对国家的依附关系有所放松;③ 稳定农业的发展,刺激了商品经济和资本主义关系萌芽的发展(刺激了商品生产和货币流通);④ 利于抑制土地兼并。目的:挽救危机,维护封建统治思考讨论:评价张居正改革

张居正改革的最后结局,令人扼腕叹息。假如张居正能长寿一些;假如万历皇帝始终如一地支持他的改革,结局会怎样呢?

张居正改革的确能减轻当时的社会积弊,缓和社会矛盾,维持封建统治的短期稳定。但是,张居正是在整个封建政治经济体制框架下的一种微调,不可能从根本上解决封建体制的弊端。这也正是张居正改革的悲剧性之所在。

如:土地兼并问题 根源 封建土地所有制

吏治腐败问题 根源 封建君主专制张居正故居张居正墓万历十年(1582年),张居正病逝。 身后毁誉改革被废止,朝廷又一天天地走向没落。朱翊钧是一个尽情享乐的皇帝。他成年亲政后,却不常视朝,深居内宫。不仅在世时要享受,还想到死后的安乐,早早筹划自己陵寝,建造定陵耗时达6年之久。他还有一个不择手段亲自敛聚钱财的恶习,提倡官吏向他进奉,把进奉财物的多少作为衡量官吏是否效忠皇上的标准。为了在全国范由内聚敛民财,他派出大批宦官,分赴各地充当矿监、税使,肆意搜括民脂民膏。这使得人心汹汹,民变纷起,社会越发动荡不安。定陵 明宗从21岁起便开始动工为自己修造陵墓,花了六年时间,定陵修成。每天役使工匠三万多人,耗银800万两,相当于两年的全国田赋收入。明定陵地宫 十三陵地下寝宫至今只发掘了一处,即明神宗朱翊钧的定陵。定陵地宫的主体是由三个分别代表“正殿”和东西“配殿”墓室组成的“院落”。在这个庭院前还有两个庭院作为前导。各墓室都用石拱券筑成,总进深约90米。 北京明十三陵中的定陵明神宗 (1563-—1620)张居正死后不足四十年即被昭雪,崇祯年间全面平反,恢复谥号荣衔,子孙袭职,并将张居正的故居改成张文忠公祠,以供后人瞻仰。《明史》盛赞张居正为政期间"海内殷阜,纪纲法度莫不修明。功在社稷,日久论定,人益追思。" 当一个人口众多的国家,各人行动全凭儒家简单粗浅而又无法固定的原则所限制,而法律又缺乏创造性,则其社会发展的程度,必然受到限制。即便是宗旨善良,也不能补助技术之不及。1587年,实际上我们的大明帝国却已经走到了它发展的尽头。在这个时候,皇帝的励精图治或者宴安耽乐,首辅的独裁或者调和,高级将领的富于创造或者习于苟安,文官的廉洁奉公或者贪污舞弊,思想家的极端进步或者绝对保守,最后的结果,都是无分善恶,统统不能在事业上取得有意义的发展,有的身败,有的名裂,还有的人则身败而兼名裂。 ——黄仁宇《万历十五年》闯王李自成崇祯自缢处 张居正改革(小结 )1、目的: 挽救危机,维护封建统治政治:“尊主权”;整顿吏治:以法理政;推行考成法国防:经济:清丈田地、推行一条鞭法2、内容:影响3、结果:张居正改革(小结 )4、认识:①改革必然触动既得利益者,充满阻力和斗争

②顺应历史趋势的改革必然收到显著成果

③改革者无私无畏的精神留给后人深刻启迪思考题: 2006年3月,电视剧《万历首辅张居正》开始进行热拍。结合你所学的知识,简单论述张居正哪些方面值得我们后人称颂?梅婷饰李太后唐国强主演张居正唐国强演张居正梅婷(饰李太后) 中国历史上改革为何大多失败?____政治上没西方人的妥协传统 我们历史上缺少罗马人或英国人这种妥协精神,信奉的是你死我活,是暴力。中国也有双方相持不下的时候,在这种形势下,双方脑子里想的,还是用暴力把对方彻底消灭。相持阶段结束,新皇朝建立起来了,还要用很长时间彻底清算,甚至用几十年时间追杀早就下台的皇族——你死我活到如此地步。有人说,中国人屈从暴力,拙于制度创新。到底是不是这样? 思考题:张居正(1525-1582), 感悟:改改革家张居正有哪些闪光点值得今天我们去学习?立志高远,

坚韧不拔

忧国忧民,

勤勉务实

无私无畏,

善于用人.朱镕基的为官之道:赤胆忠心、浩然正气。对贪官圆睁双眼(那样子就像要把谁吃下一样)。他的性格太直白,全无遮掩。怒斥起贪官来像要把什么愤怒都倒出;高声说给贪官准备棺材、也叫给自己准备一付……可以说他承接了鲁迅的风骨:横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。这一点,百姓很喜欢。难怪常听到:“朱总理,我们爱你!”“好总理,你要保重!” 对当前农村税费改革的哲学思考

1、体现了政治和经济的辨证关系。一方面反映了我国农村经济发展的客观要求;另一方面将会更好的维护广大农民的根本利益,巩固农村改革所取得的成果。

2、体现了党和国家实行依法制国的原则。依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。实行农村税费改革,依法调整和规范国家、集体与农民的利益,将农村的分配制度进一步纳入法治轨道,正是这一原则的具体体现。

3、体现了国家的对内职能。一是组织和领导社会主义经济建设;二是正确处理人民内部矛盾,维护社会稳定。

4、体现了党的全心全意为人民服务的根本宗旨和国家机关对人民负责的组织活动原则。 中国古代赋役制度沿革

1、征税标准由以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少,以两税法为标志。

2、由实物地租逐渐向货币地租发展,以一条鞭法为标志。

3、征税时间由不定时逐渐发展为基本定时,以两税法为标志。

4、农民由必须服一定时间的徭役和兵役发展为可以代役,以“庸”为标志。

5、税种由繁多逐渐减少,以一条鞭法为标志。

6、随着商品经济的发展,对商品征收重税。

这种演变说明,随着历史的进步,封建国家对农民的人身控制松弛;用银两收税则是封建社会后期商品经济活跃及资本主义萌芽的相应反映。 张居正改革选择题:

明中期,号称“救时宰相”的张居正,在明朝内外交困的危局中登上了历史舞台。请回答l一2题。

1 明朝中期以来,内外交困的危局主要表现在( )

①蒙古贵族反复南下劫掠 ②满洲贵族加强对明朝的攻势 ③东南沿海倭寇猖獗④政治腐败、赋役紊乱、财政困难、阶级矛盾激化

A ②③④ B.①③④

C.①②④ D.①②③④

2 张居正得以升任内阁首辅,“任法独断,操持一切”,直接原因是( )

A《陈六事疏》受到皇帝重视

B 张居正考中进士具备为官资格

C 张居正是特殊人才

D 皇帝年幼BD张居正改革是从整顿吏治入手的 请回答3~4题

3 张居正整顿吏治的根本着眼点是( )

A 尊主权 B 课吏职

C 信赏罚 D 一号令

4 下列关于考成法的表述正确的是( )

①“考成”就是考核各级官吏的政绩

②目的是提高行政办事效率,保证新法畅通

③规定“以钱谷为考成”

④具体做法是由三级机构逐层定期审核各级官吏 政绩、实行赏罚

A ①②③④ B ①②④

C ②③④ D ①②③AA针对明中期以来边防残破、“频年寇犯如蹈坦途”的积弊,张居正倡行“外示羁縻,内修守备”的边防新政。请回答5~6题。

5 下列对张居正边防新政的理解( )

①“内修守备”是指训练军队和增修加固长城

②“外示羁縻”是指努力改善汉蒙关系,加强互市友好往来

A.①不正确,②正确 B.①②都正确

C.①正确,②不正确 D.①②都不正确

6 张居正的边防新政取得了巨大成功,主要表现在

①北方守备日固 ②汉蒙双方互市活跃

③归化新城的建立 ④蒙古部首领渐习华风

A.①②③④ B.①②④

C ①③④ D.①②③BA清丈田地和推行一条鞭法是张居正改革在经济方面的重要措施。请回答7~10题。

7.张居正下令清丈田地的目的不包括( )

A.掌握国家实际田亩数

B.解决地主隐瞒土地,转嫁徭役负担问题

C 保证国家的财政收入

D.限制土地兼并

8.下列符合张居正实施一条鞭法情况的有( )

①顺应了商品经济发展的客观形势

②在试行取得明显效果的基础上向全国推行

③在推行过程中克服了重重阻力

④一条鞭法的推行成效显著

A ①③④ B.①②③④

C.①②④ D.①②③DB9.一条鞭法的内容不包括( )

A 田赋、力役、杂税合为一条,统一按田亩核算

B“计亩征银”以银代役”

C 取消人头税

D 取消里甲征收环节,统一由官府收解

10.以银代役、计亩征银的规定 ( )

①稳定了农业生产,促使农产品商品化

②刺激了商品生产和货币流通

③促进了城镇手工业雇佣劳动的发展

④有利于资本主义生产关系萌芽的发展

A ①②④ B ①③④

C ①②③ D ①②③④CD张居正的身后毁誉,留给我们深刻的启示。请回答11~12题。

11.张居正死后官秩被削,名誉被毁,祸及家人同僚,十年改革毁于一旦。主要原因是( )

A 明神宗的反对 B.改革收效甚微

C 损害了豪强权贵和腐败官吏利益

D 张居正为官暴戾

12.张居正身后毁誉留给我们的思考是( )

①功过是非自有历史公论

②改革必然触动既得利益者,充满阻力和斗争

③顺应历史趋势的改革必然收到显著成果

④改革者无私无畏的精神留给后人深刻启迪

A ①②③④ B ②③④

C ①③④ D ①②③CA13.下列关于明朝中后期局势的说法,正确的是( )

①政治腐败 ②边防废驰

③国家财政空虚 ④社会矛盾尖锐

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

14.张居正改革时的在位皇帝是( )

A.宋太宗

B.明神宗

C.明穆宗

D.宋徽宗DB15 下列对考成法作用的表述,错误的是

A.从中央到地方的各级机构都由军机处控制

B.提高了办事效率

C.为全面推行改革措施铺平了道路

D.使内阁成为推行变法的中枢

16 下列对“外示羁縻”的说法,错误的是

A 其前提是“内修守备”

B 改善汉蒙关系

C 改善与葡萄牙的关系

D 加强互市友好往来AC请多提宝贵意见:孙曙光sunhistory@163.com