岳麓版历史选修1第9课欧洲宗教改革(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史选修1第9课欧洲宗教改革(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-04-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。第九课 欧洲宗教改革课标要求:

(1)了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性;

(2)知道马丁路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质;

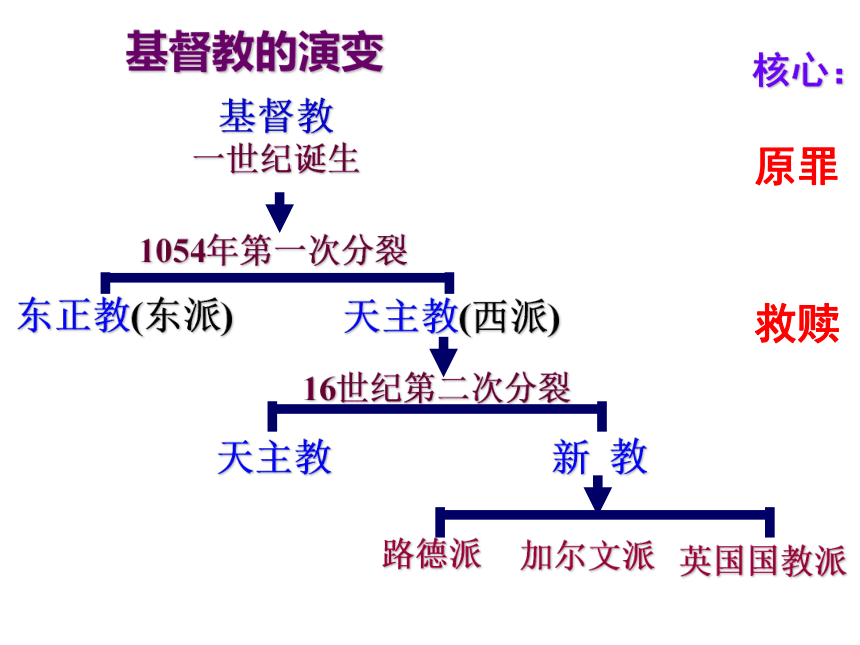

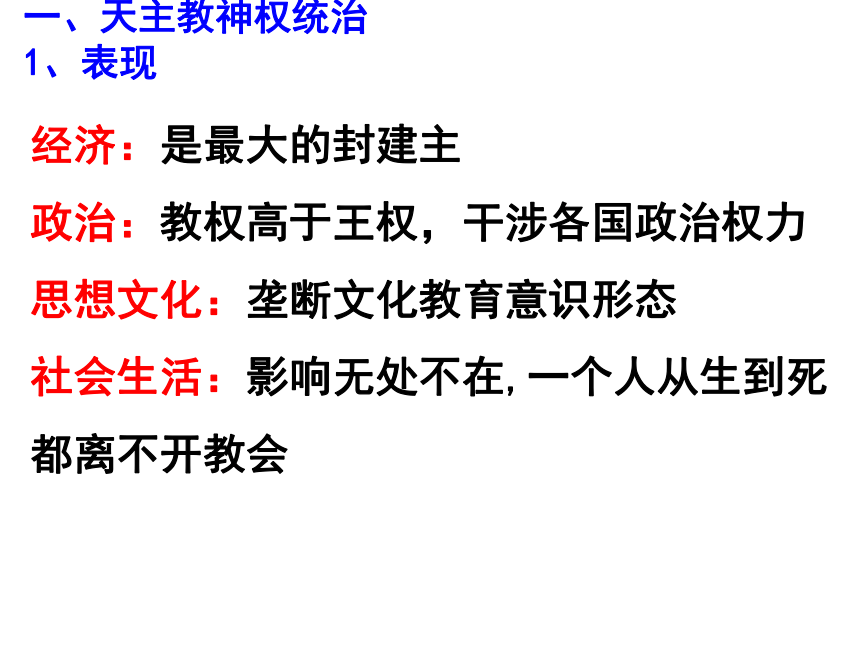

(3)简述欧洲宗教改革的主要内容,认识欧洲宗教改革的历史作用.基督教的演变 一、天主教神权统治 1、表现经济:是最大的封建主

政治:教权高于王权,干涉各国政治权力

思想文化:垄断文化教育意识形态

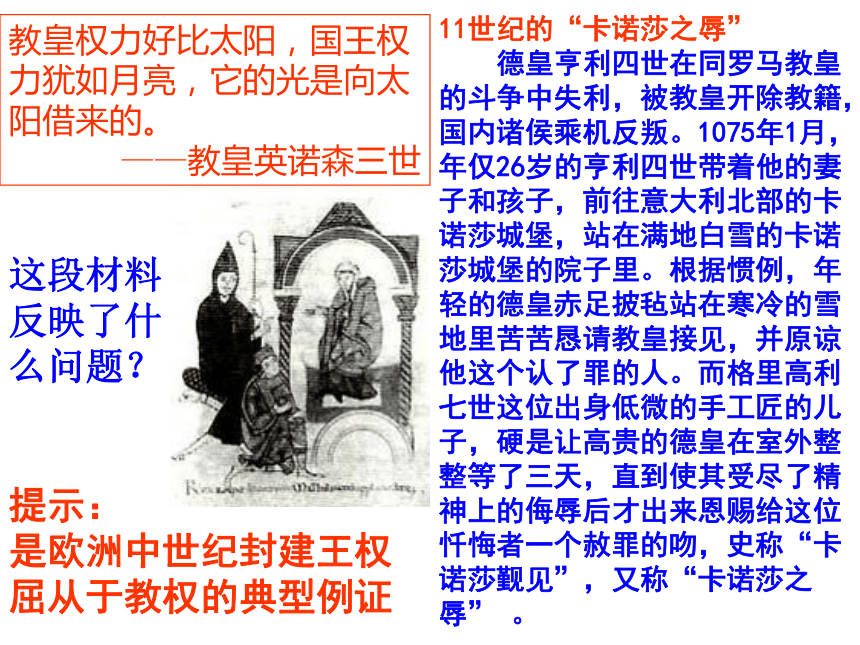

社会生活:影响无处不在,一个人从生到死都离不开教会11世纪的“卡诺莎之辱”

德皇亨利四世在同罗马教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍,国内诸侯乘机反叛。1075年1月,年仅26岁的亨利四世带着他的妻子和孩子,前往意大利北部的卡诺莎城堡,站在满地白雪的卡诺莎城堡的院子里。根据惯例,年轻的德皇赤足披毡站在寒冷的雪地里苦苦恳请教皇接见,并原谅他这个认了罪的人。而格里高利七世这位出身低微的手工匠的儿子,硬是让高贵的德皇在室外整整等了三天,直到使其受尽了精神上的侮辱后才出来恩赐给这位忏悔者一个赦罪的吻,史称“卡诺莎觐见”,又称“卡诺莎之辱” 。教皇权力好比太阳,国王权力犹如月亮,它的光是向太阳借来的。

——教皇英诺森三世这段材料反映了什么问题?提示:

是欧洲中世纪封建王权屈从于教权的典型例证2、确立的主要原因:①内部改革:整顿教会,与封建王权争夺权势

②组织了“十字军东征”,进一步扩展了教会势力

③欧洲封建王权衰弱

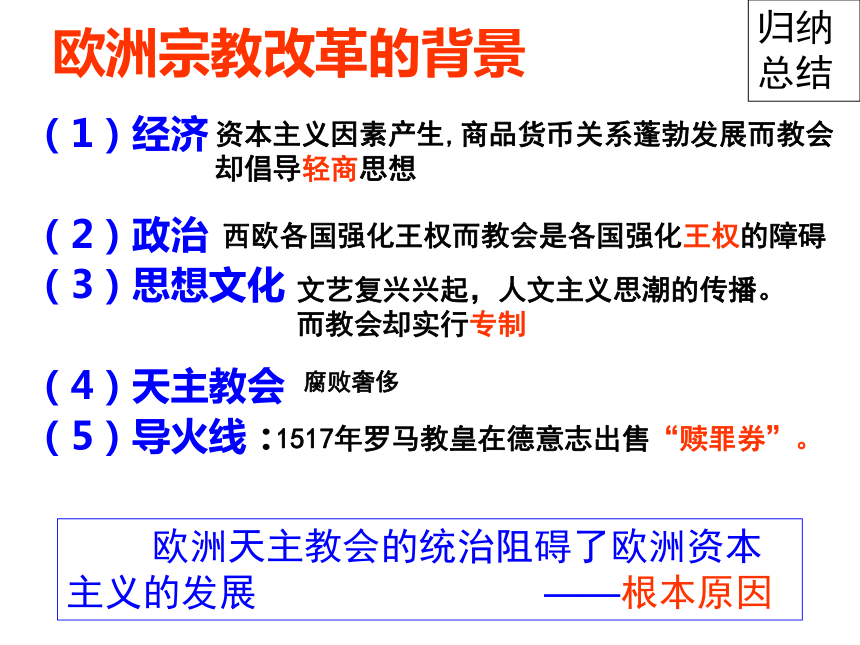

④生产力水平低,人们认识有限,教义具有麻醉性(一)、天主教的神权统治 在中世纪,适应自然经济的需要,神学家所提倡的是禁欲主义,认为自甘奉行赤贫的生活才是获得上帝之爱的基本条件,追求财富必然陷入贪婪的罪恶。……但商品经济不声不响的创造出了一个新的上帝——金钱。这个新上帝将以其自身的力量迅速改变旧的道德秩序,它逐渐代替了封建特权和以地产为衡量人们社会地位高低和拥有财富多少这一唯一尺度。 随着西欧商品经济和资本主义的发展,教会的阻碍作用日益明显,要发展资本主义就必须冲破教会的垄断和束缚。材料材料11材料材料(3)文化方面: 文艺复兴运动对天主教会统治的冲击。主要表现在哪些方面?(二)、西欧向近代过渡(14—16C)(1)经济方面: 资本主义萌芽的出现与初步发展;(2)政治方面: ①资产阶级和新贵族不满教会的盘剥,希望建立强有力的国家政权; ②一些国家的君主也希望摆脱天主教会的束缚,加强中央集权。封建制度逐渐衰落,近代资本主义因素产生;这一时期天主教会与社会发展产生了矛盾:轻商思想-------------- 资本主义产生教权统治---------------强化王权封神权色彩---------------人文主义宗教裁判所——————迫害进步人士欧洲宗教改革的背景

(1)经济

(2)政治

(3)思想文化

(4)天主教会

(5)导火线:西欧各国强化王权而教会是各国强化王权的障碍资本主义因素产生,商品货币关系蓬勃发展而教会却倡导轻商思想文艺复兴兴起,人文主义思潮的传播。

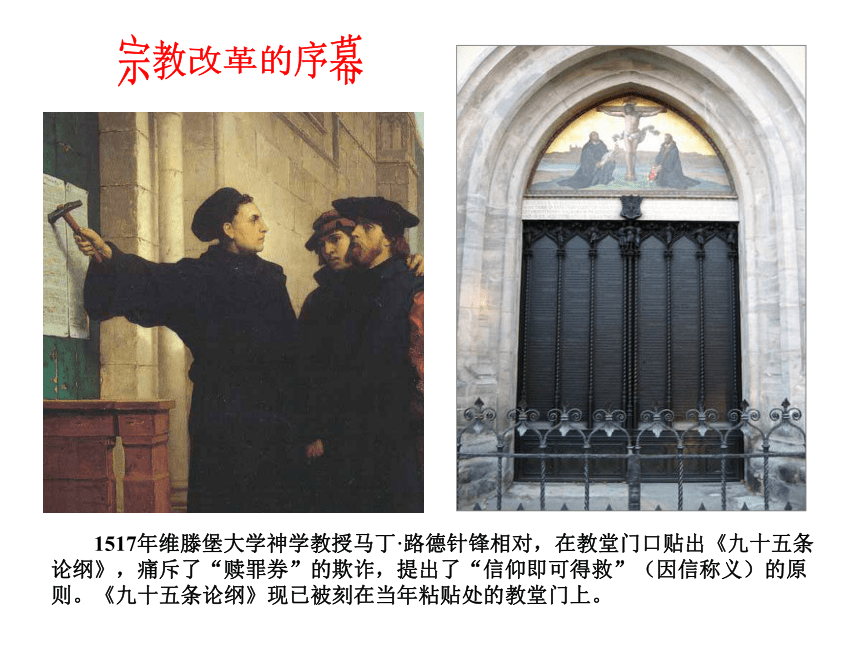

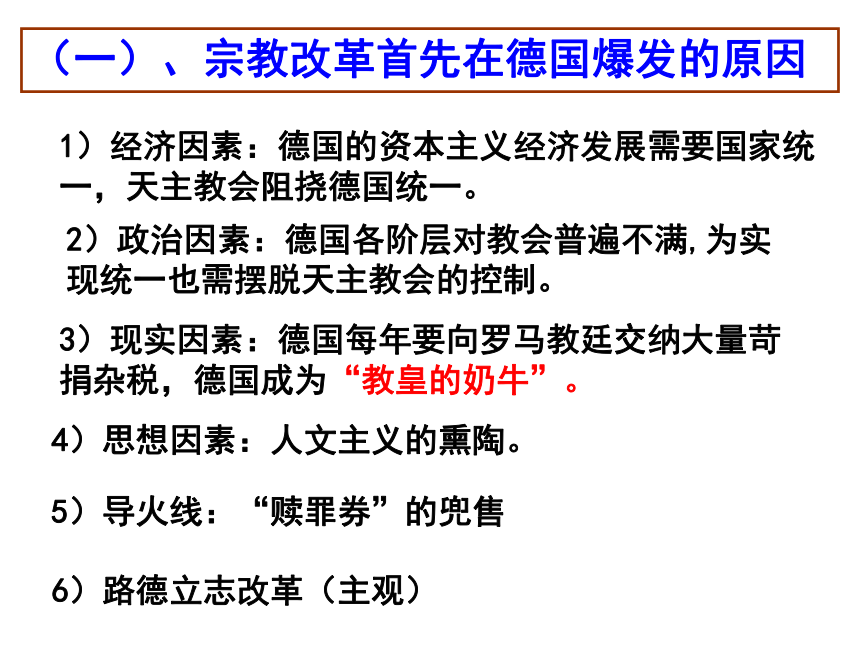

而教会却实行专制1517年罗马教皇在德意志出售“赎罪券”。 欧洲天主教会的统治阻碍了欧洲资本主义的发展 ——根本原因归纳总结腐败奢侈二.欧洲宗教改革主要进程马丁·路德发动宗教改革加尔文与 日内瓦的试验英国王权与天主教会的决裂路德宗 1517年加尔文宗 1536 年、1541年 英国国教 1534年 1517年维滕堡大学神学教授马丁·路德针锋相对,在教堂门口贴出《九十五条论纲》,痛斥了“赎罪券”的欺诈,提出了“信仰即可得救”(因信称义)的原则。《九十五条论纲》现已被刻在当年粘贴处的教堂门上。宗教改革的序幕6)路德立志改革(主观)(一)、宗教改革首先在德国爆发的原因1)经济因素:德国的资本主义经济发展需要国家统一,天主教会阻挠德国统一。

2)政治因素:德国各阶层对教会普遍不满,为实现统一也需摆脱天主教会的控制。

3)现实因素:德国每年要向罗马教廷交纳大量苛捐杂税,德国成为“教皇的奶牛”。

4)思想因素:人文主义的熏陶。5)导火线:“赎罪券”的兜售二、欧洲宗教改革的主要内容1、马丁.路德发动宗教改革序幕:《九十五条论纲》,拉开改革运动的序幕内容:

(蔑视教

皇权威)“因信称义”(信仰即可得救)-否定教皇、天主教会权威

全体信徒皆教士--体现资产阶级自由平等要求信仰的唯一根据是《圣经》--否定天主教神学说教垄断地位简化宗教仪式.主张神甫可以娶妻.-反映资产阶级原始资本积累和世俗生活要求作用:②形成新教路德宗,影响德国和北欧.①打击了天主教会的神权统治路德的宗教改革主张及教义体现了:新兴资产阶级惜时如金和建立“廉价教会”的经济观念及否定权威和追求地位平等的政治要求.俗权高于教权,建立民族教会--强化王权,促进民族国家统一2、加尔文改革——改革深入(1)主要内容:反对盲从天主教会,认为《圣经》至高无上。主张“信仰得救”,并将之解释为“先定论”。主张简化宗教仪式,规定选举神职人员。制定严格道德标准,过节俭生活。(2)特点:比路德更加激进,符合资产阶级的利益

传播到西欧(法国、今荷兰、英国等国家)主张建立政教合一的国家问题:比较加尔文与路德两大新教教义的异同。为何说加尔文教义更符合新兴资产阶级的利益?提示:

相同:①强调《圣经》的地位②主张信仰得救

③简化宗教仪式

不同:加尔文把信仰得救解释为先定论,即人的得救与否完全由上帝预定,人的意志无法改变;人在现世的成功与失败就是得救与否的标志。

这种主张彻底否定了天主教会和罗马教皇的作用,鼓舞了新兴资产阶级的进取精神,所以说该教义更符合新兴资产阶级的利益,更为激进。

正如恩格斯所言:“加尔文的信条正适合当时资产阶级中最果敢大胆的分子的要求。”为资产阶级发财致富作了辩护,他从神学角度论证了世俗活动和个人奋斗的必要性和合理性。一个人所以发财致富,不在于他

的品德、智慧或勤劳,而完全靠

上帝的恩赐。财富本身决不像

某些蠢人所想的应予斥责。

这样做就是亵渎神明。

——加尔文因此,加尔文的主张更为激进,更加符合新兴资产阶级的利益和要求。3、英国宗教改革——改革扩展⑵过程:

亨利八世时

①通过《至尊法案》,英王为教会首脑,教皇无权干涉;保留天主教基本教义和仪式

②解散修道院,没收其土地财产,修士还俗

伊丽莎白一世时

①重申《至尊法案》②神职人员效忠英王③信仰得救,《圣经》为惟一标准(3)特点:自上而下的改革,

保留了很多天主教的成分⑴原因:

①英国较早形成为统一的民族国家,资本主义发展,文艺复兴影响。

②婚姻继承问题导致亨利八世与教皇决裂 削弱教会实力,增强王权建立起附属于王权和政府的民族教会加尔文改革:三者中最为激进、最具有

时代特色的改革;建立政教合一的国家

英国宗教改革:依靠王权,自上而下;保留较多天主教成分三次改革各自有何特点?路德改革:开辟宗教改革的道路(教随国定)我来小结三.天主教会的应对措施(宗教改革的结果)1、天主教会的改革(教会纯洁运动)①目的:抵御新教的攻势,重振天主教的声威。 假设你是当时的罗马教皇,你打算如何通过改革来抵御新教的攻势,重振天主教的声威呢?②措施:A、革除内部弊端,停止出售赎罪券,

惩治贪污腐化,加强对神职人员的监督B、在教义方面,坚持教皇至上,对新教寸步不让。C、加强宗教裁判所的活动,加紧打击“异端”。D、创立耶稣会扩大

天主教的影响。③ 作用:一定程度上纯洁了天主教会,恢复了天主

教会的部分势力。耶稣会员在传教的过程中,一方面充当了殖民

侵略的急先锋,另一方面促进了东西文化交流。耶稣会是个什么组织?它为什么不择手段进行传教?耶稣会是天主教会中反宗教改革活动的最重要的工具,是为了捍卫罗马教皇和天主教的权利.问题思考2、出现宗教宽容趋势表现:①德意志的宗教宽容:“教随国定”签署《奥格斯堡宗教和约》

——欧洲第一个宽容新教的和约②法国的宗教宽容:颁布《南特敕令》

——第一个赋予人信仰自由的权利背景:①宗教改革后,天主教会与新教各派之间

发生了长时间的争论,迫害和战争.

②一些有识之士谴责宗教迫害和宗教战争.宽容的含义:给予人民”良心的自由”四、宗教改革的性质与影响1、性质: 是资产阶级在宗教外衣掩饰下的一场

反对封建统治的政治运动,也是一场思想解放运动。2、影响:①宗教改革运动沉重打击了天主教在欧洲的

神权统治,促进了欧洲民族国家的发展。②宗教改革思想否定了罗马教会的权威,解放了人们的思想,为资本主义的发展扫清了道路,为欧洲走向现代社会创造了条件文明史观:宗教改革是通过改造落后而专制腐朽的天主教神权统治,来建立适应近代社会发展需要的基督教新教派,最终实现“教随国定”原则和“宗教宽容”,从而促进基督教和人类文明的发展进步,使之成为当今世界最大的宗教近代化(现代化)史观:宗教改革预示着近代社会的到来.它是欧洲向近代过渡的必然要求,从文化思想,政治上冲击欧洲中世纪的封建统治,为实现社会转型和近代社会的到来起到重大推动作用从两大新史观看地位和作用欧洲宗教改革中世纪的天主教会

马丁路德发动宗教改革

加尔文与日内瓦的试验

英国王权与天主教会的决裂

天主教会的应对措施

宗教宽容——改革背景改革过程改革影响课堂小结资本主义人文主义加强王权宗教宽容1.信仰问题是不能靠武力解决.

2.实行彻底的宗教宽容,还有很长的道路要走对欧洲宗教改革的认识误区提醒 宗教改革所产生的新教并非是对过去的完全否定,而是对天主教的继承、批判和发展。以自己的变化来适应社会的变化,它总是以一种广为人们接受的传统形态进行着种种改革,为广大的人们所接受和利用。由此可见,任何一种文化要取得自己的历史存在,不仅要有与之相适应的社会基础,而且要有自己产生的渊源和发展的未来。奥巴马用的是1861年林肯宣誓就职时所用的圣经。课后思考:如何认识天主教、新教在今天社会的作用?课时训练·规范答题 专题五 课时训练·规范答题

1.阅读材料,回答下列问题。

材料一 马丁·路德在演讲中指出:“信徒的获救一不靠教皇,二不靠圣礼,更不靠赎罪券。只有靠终生‘悔改’,才是基督的正道。”

材料二 16世纪欧洲宗教改革家马丁·路德,曾建议由基督教新教教会和地方当局接管教育,用德语教学,在全国城镇农村设立公办学校,为平民子女提供免费教育。 课时训练·规范答题 专题五课时训练·规范答题 专题五课时训练·规范答题 专题五课时训练·规范答题 专题五

(1)了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性;

(2)知道马丁路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质;

(3)简述欧洲宗教改革的主要内容,认识欧洲宗教改革的历史作用.基督教的演变 一、天主教神权统治 1、表现经济:是最大的封建主

政治:教权高于王权,干涉各国政治权力

思想文化:垄断文化教育意识形态

社会生活:影响无处不在,一个人从生到死都离不开教会11世纪的“卡诺莎之辱”

德皇亨利四世在同罗马教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍,国内诸侯乘机反叛。1075年1月,年仅26岁的亨利四世带着他的妻子和孩子,前往意大利北部的卡诺莎城堡,站在满地白雪的卡诺莎城堡的院子里。根据惯例,年轻的德皇赤足披毡站在寒冷的雪地里苦苦恳请教皇接见,并原谅他这个认了罪的人。而格里高利七世这位出身低微的手工匠的儿子,硬是让高贵的德皇在室外整整等了三天,直到使其受尽了精神上的侮辱后才出来恩赐给这位忏悔者一个赦罪的吻,史称“卡诺莎觐见”,又称“卡诺莎之辱” 。教皇权力好比太阳,国王权力犹如月亮,它的光是向太阳借来的。

——教皇英诺森三世这段材料反映了什么问题?提示:

是欧洲中世纪封建王权屈从于教权的典型例证2、确立的主要原因:①内部改革:整顿教会,与封建王权争夺权势

②组织了“十字军东征”,进一步扩展了教会势力

③欧洲封建王权衰弱

④生产力水平低,人们认识有限,教义具有麻醉性(一)、天主教的神权统治 在中世纪,适应自然经济的需要,神学家所提倡的是禁欲主义,认为自甘奉行赤贫的生活才是获得上帝之爱的基本条件,追求财富必然陷入贪婪的罪恶。……但商品经济不声不响的创造出了一个新的上帝——金钱。这个新上帝将以其自身的力量迅速改变旧的道德秩序,它逐渐代替了封建特权和以地产为衡量人们社会地位高低和拥有财富多少这一唯一尺度。 随着西欧商品经济和资本主义的发展,教会的阻碍作用日益明显,要发展资本主义就必须冲破教会的垄断和束缚。材料材料11材料材料(3)文化方面: 文艺复兴运动对天主教会统治的冲击。主要表现在哪些方面?(二)、西欧向近代过渡(14—16C)(1)经济方面: 资本主义萌芽的出现与初步发展;(2)政治方面: ①资产阶级和新贵族不满教会的盘剥,希望建立强有力的国家政权; ②一些国家的君主也希望摆脱天主教会的束缚,加强中央集权。封建制度逐渐衰落,近代资本主义因素产生;这一时期天主教会与社会发展产生了矛盾:轻商思想-------------- 资本主义产生教权统治---------------强化王权封神权色彩---------------人文主义宗教裁判所——————迫害进步人士欧洲宗教改革的背景

(1)经济

(2)政治

(3)思想文化

(4)天主教会

(5)导火线:西欧各国强化王权而教会是各国强化王权的障碍资本主义因素产生,商品货币关系蓬勃发展而教会却倡导轻商思想文艺复兴兴起,人文主义思潮的传播。

而教会却实行专制1517年罗马教皇在德意志出售“赎罪券”。 欧洲天主教会的统治阻碍了欧洲资本主义的发展 ——根本原因归纳总结腐败奢侈二.欧洲宗教改革主要进程马丁·路德发动宗教改革加尔文与 日内瓦的试验英国王权与天主教会的决裂路德宗 1517年加尔文宗 1536 年、1541年 英国国教 1534年 1517年维滕堡大学神学教授马丁·路德针锋相对,在教堂门口贴出《九十五条论纲》,痛斥了“赎罪券”的欺诈,提出了“信仰即可得救”(因信称义)的原则。《九十五条论纲》现已被刻在当年粘贴处的教堂门上。宗教改革的序幕6)路德立志改革(主观)(一)、宗教改革首先在德国爆发的原因1)经济因素:德国的资本主义经济发展需要国家统一,天主教会阻挠德国统一。

2)政治因素:德国各阶层对教会普遍不满,为实现统一也需摆脱天主教会的控制。

3)现实因素:德国每年要向罗马教廷交纳大量苛捐杂税,德国成为“教皇的奶牛”。

4)思想因素:人文主义的熏陶。5)导火线:“赎罪券”的兜售二、欧洲宗教改革的主要内容1、马丁.路德发动宗教改革序幕:《九十五条论纲》,拉开改革运动的序幕内容:

(蔑视教

皇权威)“因信称义”(信仰即可得救)-否定教皇、天主教会权威

全体信徒皆教士--体现资产阶级自由平等要求信仰的唯一根据是《圣经》--否定天主教神学说教垄断地位简化宗教仪式.主张神甫可以娶妻.-反映资产阶级原始资本积累和世俗生活要求作用:②形成新教路德宗,影响德国和北欧.①打击了天主教会的神权统治路德的宗教改革主张及教义体现了:新兴资产阶级惜时如金和建立“廉价教会”的经济观念及否定权威和追求地位平等的政治要求.俗权高于教权,建立民族教会--强化王权,促进民族国家统一2、加尔文改革——改革深入(1)主要内容:反对盲从天主教会,认为《圣经》至高无上。主张“信仰得救”,并将之解释为“先定论”。主张简化宗教仪式,规定选举神职人员。制定严格道德标准,过节俭生活。(2)特点:比路德更加激进,符合资产阶级的利益

传播到西欧(法国、今荷兰、英国等国家)主张建立政教合一的国家问题:比较加尔文与路德两大新教教义的异同。为何说加尔文教义更符合新兴资产阶级的利益?提示:

相同:①强调《圣经》的地位②主张信仰得救

③简化宗教仪式

不同:加尔文把信仰得救解释为先定论,即人的得救与否完全由上帝预定,人的意志无法改变;人在现世的成功与失败就是得救与否的标志。

这种主张彻底否定了天主教会和罗马教皇的作用,鼓舞了新兴资产阶级的进取精神,所以说该教义更符合新兴资产阶级的利益,更为激进。

正如恩格斯所言:“加尔文的信条正适合当时资产阶级中最果敢大胆的分子的要求。”为资产阶级发财致富作了辩护,他从神学角度论证了世俗活动和个人奋斗的必要性和合理性。一个人所以发财致富,不在于他

的品德、智慧或勤劳,而完全靠

上帝的恩赐。财富本身决不像

某些蠢人所想的应予斥责。

这样做就是亵渎神明。

——加尔文因此,加尔文的主张更为激进,更加符合新兴资产阶级的利益和要求。3、英国宗教改革——改革扩展⑵过程:

亨利八世时

①通过《至尊法案》,英王为教会首脑,教皇无权干涉;保留天主教基本教义和仪式

②解散修道院,没收其土地财产,修士还俗

伊丽莎白一世时

①重申《至尊法案》②神职人员效忠英王③信仰得救,《圣经》为惟一标准(3)特点:自上而下的改革,

保留了很多天主教的成分⑴原因:

①英国较早形成为统一的民族国家,资本主义发展,文艺复兴影响。

②婚姻继承问题导致亨利八世与教皇决裂 削弱教会实力,增强王权建立起附属于王权和政府的民族教会加尔文改革:三者中最为激进、最具有

时代特色的改革;建立政教合一的国家

英国宗教改革:依靠王权,自上而下;保留较多天主教成分三次改革各自有何特点?路德改革:开辟宗教改革的道路(教随国定)我来小结三.天主教会的应对措施(宗教改革的结果)1、天主教会的改革(教会纯洁运动)①目的:抵御新教的攻势,重振天主教的声威。 假设你是当时的罗马教皇,你打算如何通过改革来抵御新教的攻势,重振天主教的声威呢?②措施:A、革除内部弊端,停止出售赎罪券,

惩治贪污腐化,加强对神职人员的监督B、在教义方面,坚持教皇至上,对新教寸步不让。C、加强宗教裁判所的活动,加紧打击“异端”。D、创立耶稣会扩大

天主教的影响。③ 作用:一定程度上纯洁了天主教会,恢复了天主

教会的部分势力。耶稣会员在传教的过程中,一方面充当了殖民

侵略的急先锋,另一方面促进了东西文化交流。耶稣会是个什么组织?它为什么不择手段进行传教?耶稣会是天主教会中反宗教改革活动的最重要的工具,是为了捍卫罗马教皇和天主教的权利.问题思考2、出现宗教宽容趋势表现:①德意志的宗教宽容:“教随国定”签署《奥格斯堡宗教和约》

——欧洲第一个宽容新教的和约②法国的宗教宽容:颁布《南特敕令》

——第一个赋予人信仰自由的权利背景:①宗教改革后,天主教会与新教各派之间

发生了长时间的争论,迫害和战争.

②一些有识之士谴责宗教迫害和宗教战争.宽容的含义:给予人民”良心的自由”四、宗教改革的性质与影响1、性质: 是资产阶级在宗教外衣掩饰下的一场

反对封建统治的政治运动,也是一场思想解放运动。2、影响:①宗教改革运动沉重打击了天主教在欧洲的

神权统治,促进了欧洲民族国家的发展。②宗教改革思想否定了罗马教会的权威,解放了人们的思想,为资本主义的发展扫清了道路,为欧洲走向现代社会创造了条件文明史观:宗教改革是通过改造落后而专制腐朽的天主教神权统治,来建立适应近代社会发展需要的基督教新教派,最终实现“教随国定”原则和“宗教宽容”,从而促进基督教和人类文明的发展进步,使之成为当今世界最大的宗教近代化(现代化)史观:宗教改革预示着近代社会的到来.它是欧洲向近代过渡的必然要求,从文化思想,政治上冲击欧洲中世纪的封建统治,为实现社会转型和近代社会的到来起到重大推动作用从两大新史观看地位和作用欧洲宗教改革中世纪的天主教会

马丁路德发动宗教改革

加尔文与日内瓦的试验

英国王权与天主教会的决裂

天主教会的应对措施

宗教宽容——改革背景改革过程改革影响课堂小结资本主义人文主义加强王权宗教宽容1.信仰问题是不能靠武力解决.

2.实行彻底的宗教宽容,还有很长的道路要走对欧洲宗教改革的认识误区提醒 宗教改革所产生的新教并非是对过去的完全否定,而是对天主教的继承、批判和发展。以自己的变化来适应社会的变化,它总是以一种广为人们接受的传统形态进行着种种改革,为广大的人们所接受和利用。由此可见,任何一种文化要取得自己的历史存在,不仅要有与之相适应的社会基础,而且要有自己产生的渊源和发展的未来。奥巴马用的是1861年林肯宣誓就职时所用的圣经。课后思考:如何认识天主教、新教在今天社会的作用?课时训练·规范答题 专题五 课时训练·规范答题

1.阅读材料,回答下列问题。

材料一 马丁·路德在演讲中指出:“信徒的获救一不靠教皇,二不靠圣礼,更不靠赎罪券。只有靠终生‘悔改’,才是基督的正道。”

材料二 16世纪欧洲宗教改革家马丁·路德,曾建议由基督教新教教会和地方当局接管教育,用德语教学,在全国城镇农村设立公办学校,为平民子女提供免费教育。 课时训练·规范答题 专题五课时训练·规范答题 专题五课时训练·规范答题 专题五课时训练·规范答题 专题五