岳麓版选修1第二单元第7课忽必烈改制(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版选修1第二单元第7课忽必烈改制(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-04-01 18:46:30 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。第7课 忽必烈改制蒙 古 蒙古部的祖先是中国境内室韦的一支,室韦与鲜卑、契丹同为东胡之裔。在唐代,他们被称为“蒙兀室韦”,居住于今额尔古纳河流域水草丰美的地区,有了初步的畜牧业。

辽代,鞑靼成为北方诸游牧部族的泛称。此时的蒙古只是鞑靼之一部。草原上的部落集团,处于频繁的混战中。蒙古统一前, 草原上的争战情景

星天旋转,

诸国争战,

……

没有逃避地方,

只有冲锋打仗.

没有平安幸福,

只有互相杀伐.

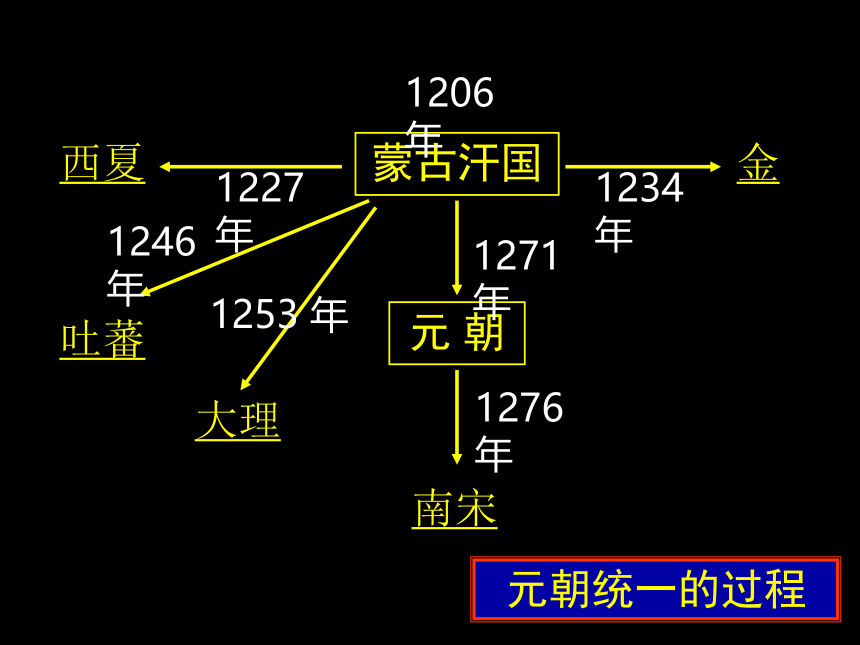

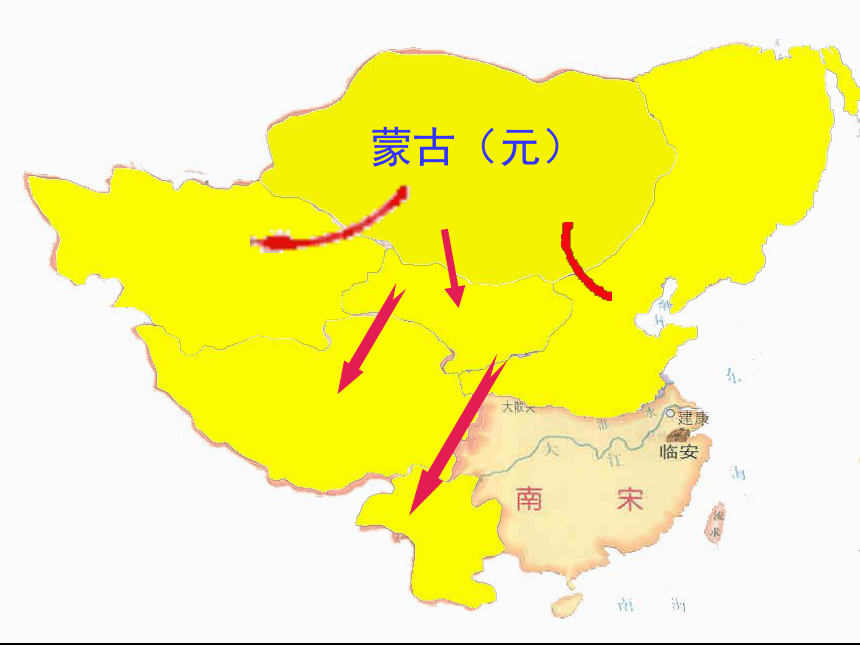

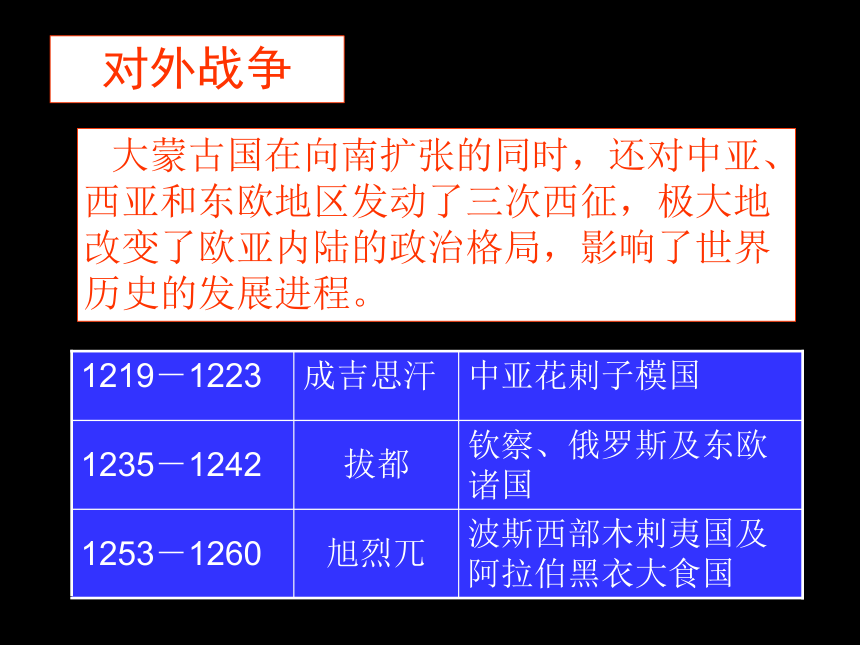

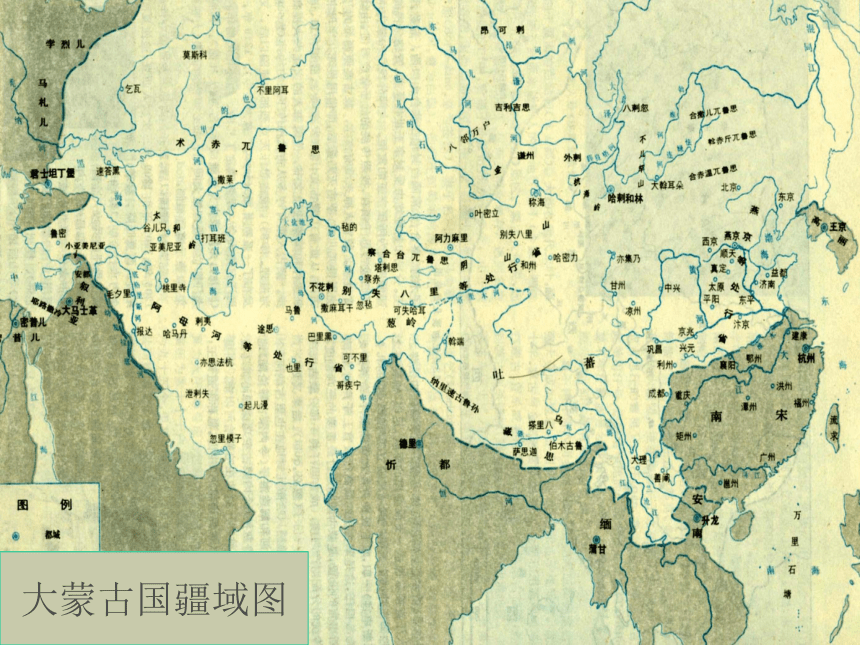

---《蒙古秘史》元朝统一的过程蒙古汗国元 朝1206年1227年西夏1234年金1246年吐蕃1253 年大理1271年南宋1276年元朝统一全国波斯西部木剌夷国及阿拉伯黑衣大食国

旭烈兀

1253-1260钦察、俄罗斯及东欧诸国

拔都

1235-1242中亚花剌子模国成吉思汗1219-1223大蒙古国(1206-1259)元一、忽必烈改制的背景2、条件:

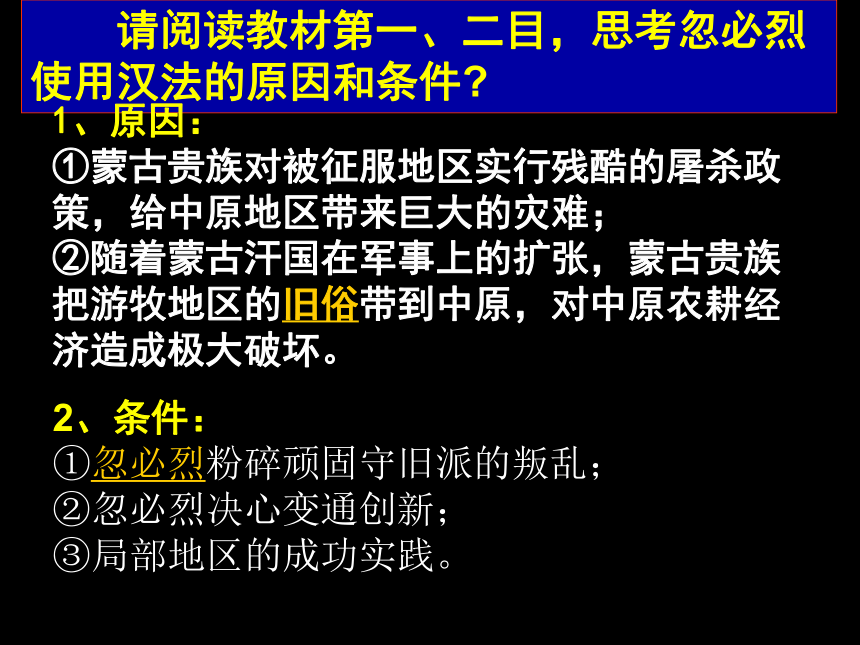

①忽必烈粉碎顽固守旧派的叛乱;

②忽必烈决心变通创新;

③局部地区的成功实践。 请阅读教材第一、二目,思考忽必烈使用汉法的原因和条件? 1、原因: ①蒙古贵族对被征服地区实行残酷的屠杀政策,给中原地区带来巨大的灾难;

②随着蒙古汗国在军事上的扩张,蒙古贵族把游牧地区的旧俗带到中原,对中原农耕经济造成极大破坏。 (一)立志变通创新

1.1260,忽必烈登基

建年号“中统”——华夏中央王朝的正统

颁布《即位诏》——一份立志改革的宣言

2、1271,定国号为“大元” 。

1272,定都燕京——统治中心完全转移

确定”山以南,国之根本也”,表明了改革以中原文明为基础,“期与物以更新”。

一、忽必烈改制的背景(二)“汉法”与“旧俗”之争 阅读教材第二目,思考忽必烈使用汉法的原因? 汉法与旧俗之争主要在哪些方面?结果如何? 1.原因:蒙古旧俗给中原带来巨大灾难

(1)屠杀政策——阻碍了社会的发展。

(2)改耕为牧——破坏了农耕经济。2、“汉法”与“旧俗”之争

(1)是否屠城之争

(2)是否世袭制

(3)是否采用汉法 蒙古旧俗——屠杀、游牧蒙古族传统的

「男儿三技」 “汉法”是指中原地区先进的农业文化,即先进的封建文化;“旧俗”主要指蒙古地区的游牧文化,即落后的奴隶制文化。 两者之争的实质是实质是先进的社会制度、生产方式与落后的社会制度、生产方式的斗争。(先进的封建社会制度和落后的奴隶制社会制度之间的斗争)。“汉法”与“旧俗”之争 汉法与旧俗之争的实质是什么?请阅读恩格斯《反杜林论》中的一段话:“比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至不得不采用被征服者的语言。”汉法与旧俗之争的实质:(二)“汉法”与“旧俗”之争

3.结果:

(1)禁止屠城

(2)长期大规模的战争对比汉法与旧俗给中原带来的影响。你认为

应该选择汉法还是选择旧俗来作为治国方略?粉碎了顽固派的挑战中原繁华如故三、忽必烈改制的主要措施3、具体内容:2、方案:(1)统治机构落后低效与疆域辽阔形成反差

(2)汉族地主官僚的鼓动

(3)忽必烈认识到中原政治制度的先进1、原因:(一) 政治方面:改革政体按照中原王朝体制的框架构建政权机构宣政院中 央 中书省枢密院御史台吏户礼兵刑工(1)改革中央机构:最高行政机关 总领军事纠察百官管理宗教和西藏地区 十大行省设澎湖巡检司(2)改革地方机构设置行中书省(3)实行兵民分治政策(4)设通政院,建立驿站制度开发云南行省4.影响 有效地遏制了割据势力,加强了中央集

权,有利于统一的多民族国家的巩固与发展。(5)实行民族分治政策“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”为了巩固蒙古贵族的统治地位是民族形式划分下的阶级压迫民族分化政策---元朝划分的四等人设置中书省、枢密院、御史台三大系统,设置宣政院设行中书省、澎湖巡检司,云南行省,设通政院,建驿站制度兵民分治,废除世袭 ; 实行民族分治政策中书省行使宰相职权,是最高行政机关,枢密院总领全国军事,御史台负责纠察百官;宣政院管理全国宗教事务和西藏地区 加强对地方统辖;管辖澎湖和琉球;加强了对边远地区的开发管理;负责传递公文和管理交通忽必烈改制的主要内容设置中书省、枢密院、御史台三大系统,设置宣政院中书省行使宰相职权,是最高行政机关,枢密院总领全国军事,御史台负责纠察百官;宣政院管理全国宗教事务和西藏地区 设行中书省、澎湖巡检司,云南行省,设通政院,建驿站制度加强对地方统辖;管辖澎湖和琉球;加强了对边远地区的开发管理;负责传递公文和管理交通兵民分治,废除世袭 ; 实行民族分治政策农桑立国 设劝农官和大司农司 规定劝课农桑赏罚之法 编成 《农桑辑要》 保护农田 实行屯田 专掌全国 农桑水利 把管理农事作为考核地方官吏的标准 推广先进科学技术 忽必烈改制的主要内容三、改制的评价4、忽必烈的改革精神及吸收先进文化的大度值得我们学习。3、实行“汉法”加强民族交往和中外交流,促进了多民族国家的发展。2、推行加强中央集权的措施,巩固了封建国家的统治。1、在改革初期使得北方经济全面恢复。2.原因:

①吸取中原地区先进文明(先进制度和生产方式)

②从中原地区的实际出发采取了一些发展生产和巩固统一的措施。忽必烈改制获得成功的原因是什么?①建立中央集权,果断地镇压了蒙古诸王的叛乱。

②忽必烈“尽得天下豪杰而用之”

③在推行汉法的同时兼顾蒙古贵族的利益。阅读与思考第2题:

因为比较野蛮的征服者在对具有先进文明的民族进行统治时,必须借鉴这些先进文明才能进行有效的统治。而先进文明对较为野蛮的民族也有一种无形的吸引力。解析与探究(1)启用汉地人才,才能实现对汉地更为有效的统治。

(2)不全面。所谓戎狄之法实际也吸收了许多汉制,适合燕蓟地区的经济发展。

①中原地区的自然地理环境适合农业生产。中原地区经过长期的发展,在政治、经济、文化、人口素质诸方面都形成了明显优势。

②北方民族统治汉地区后,必须借用汉族较为成熟的各项制度和

1、元朝初年统治者认为:“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地” 。但后来又不得不采用“以农桑为急务”的政策,反映的本质问题是:

A.统治者重视缓和阶级矛盾 B.统治者重视缓和民族矛盾 C.统治者重视调整政策,发展经济 D落后民族最终被较高文明的中原地区所征服

2、行省制度最早设立于

A.宋朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝DB3、元朝时属于中书省管辖的是:

A、陕西 B、山西 C、甘肃 D、湖北

4、我国东北地区元朝属于:

A、辽阳行省 B、岭北行省

C、宣政院辖区 D、黑水都督俯

5、元朝的行省制度,产生的影响不包括:

A、有效的管辖了辽阔的地区

B、加强了对边疆地区的直接行政管理

C、解决了君权与相权的矛盾

D、“省”奠定了后代地方行政区划的基础BAC6、从根本上讲,元朝能够统一中国并维持近百年的原因是:

A、蒙古族善于骑射,军事力量强大

B、成吉思汗、忽必烈的雄才大略

C重用汉人汉法,接受先进的社会经济意识

D、推行民族分化政策

7、最早将台湾纳入中国行政管辖范围内的是:

A、三国 B、隋朝 C、元朝 D、清朝CC8、下列最能说明生产关系必须适应生产力发展原理的是:

A蒙古族采用汉法 B元朝实行行省制度

C元朝实行民族分治 D元朝的民族融合

9、元朝的民族分化政策的实质是:

A、维护国家统一 B、制造民族分裂

C、种族压迫 D、阶级压迫AD10、忽必烈重视“汉法”,主要因为他 ①对中原先进文化的认同 ②认识到“帝中国当行中国事” ③熟知中原文明 ④立志变通创新( )

A. ①②④ B.①③④ C.①②③ D.①②③④

11、 忽必烈确立了“国家当行汉法”的治国方略,即汗位前后他的主要措施有①保护临安等城市,使之不毁于战火 ②废除州县官世袭、释放大批奴隶 ③粉碎顽固派的挑战 ④坚持重用汉官、改行汉法( )

A.①②③④ B.①③④C.①②④ D.①②③

12、下列元朝中央机构及其职权连线正确的有 ①中书省——最高行政机关 ②枢密院——总领全国军事 ③御史台——纠察百官④宣政院——下达皇帝诏令( )

A.①②③④ B.①②③

C.①③④ D.①②④DAC13、忽必烈重视农业,建立指导农业生产的行政构,制定完善有关的法规制度。主要表有

①地方设劝农官 ②中央设大司农司,专掌

国农桑水利 ③明确规定劝课农桑赏罚之法

④颁布“农桑之制”( )

A.①②③ B.①③④

C.①②③④ D.②③④

14、忽必烈改制产生的影响是 ①经济发展繁荣 ②民族融合加强 ③巩固加强了统一 ④统一多民族国家巩固发展( )

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④CD香港高考(2003)

中国历史(试卷一 三小时完卷,共答四题)(建议答题字数达2000字或以上)

第一部分:历代治乱因果

第1题为历史资料题,此题必须作答。

第2至6题,只须选答一题。

歷史資料題

4元朝衰亡之原因,众说纷纭,试本个人之认识,论述其最具关键性之因素。多提宝贵意见,请给我联系sunhistory@163.com

辽代,鞑靼成为北方诸游牧部族的泛称。此时的蒙古只是鞑靼之一部。草原上的部落集团,处于频繁的混战中。蒙古统一前, 草原上的争战情景

星天旋转,

诸国争战,

……

没有逃避地方,

只有冲锋打仗.

没有平安幸福,

只有互相杀伐.

---《蒙古秘史》元朝统一的过程蒙古汗国元 朝1206年1227年西夏1234年金1246年吐蕃1253 年大理1271年南宋1276年元朝统一全国波斯西部木剌夷国及阿拉伯黑衣大食国

旭烈兀

1253-1260钦察、俄罗斯及东欧诸国

拔都

1235-1242中亚花剌子模国成吉思汗1219-1223大蒙古国(1206-1259)元一、忽必烈改制的背景2、条件:

①忽必烈粉碎顽固守旧派的叛乱;

②忽必烈决心变通创新;

③局部地区的成功实践。 请阅读教材第一、二目,思考忽必烈使用汉法的原因和条件? 1、原因: ①蒙古贵族对被征服地区实行残酷的屠杀政策,给中原地区带来巨大的灾难;

②随着蒙古汗国在军事上的扩张,蒙古贵族把游牧地区的旧俗带到中原,对中原农耕经济造成极大破坏。 (一)立志变通创新

1.1260,忽必烈登基

建年号“中统”——华夏中央王朝的正统

颁布《即位诏》——一份立志改革的宣言

2、1271,定国号为“大元” 。

1272,定都燕京——统治中心完全转移

确定”山以南,国之根本也”,表明了改革以中原文明为基础,“期与物以更新”。

一、忽必烈改制的背景(二)“汉法”与“旧俗”之争 阅读教材第二目,思考忽必烈使用汉法的原因? 汉法与旧俗之争主要在哪些方面?结果如何? 1.原因:蒙古旧俗给中原带来巨大灾难

(1)屠杀政策——阻碍了社会的发展。

(2)改耕为牧——破坏了农耕经济。2、“汉法”与“旧俗”之争

(1)是否屠城之争

(2)是否世袭制

(3)是否采用汉法 蒙古旧俗——屠杀、游牧蒙古族传统的

「男儿三技」 “汉法”是指中原地区先进的农业文化,即先进的封建文化;“旧俗”主要指蒙古地区的游牧文化,即落后的奴隶制文化。 两者之争的实质是实质是先进的社会制度、生产方式与落后的社会制度、生产方式的斗争。(先进的封建社会制度和落后的奴隶制社会制度之间的斗争)。“汉法”与“旧俗”之争 汉法与旧俗之争的实质是什么?请阅读恩格斯《反杜林论》中的一段话:“比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至不得不采用被征服者的语言。”汉法与旧俗之争的实质:(二)“汉法”与“旧俗”之争

3.结果:

(1)禁止屠城

(2)长期大规模的战争对比汉法与旧俗给中原带来的影响。你认为

应该选择汉法还是选择旧俗来作为治国方略?粉碎了顽固派的挑战中原繁华如故三、忽必烈改制的主要措施3、具体内容:2、方案:(1)统治机构落后低效与疆域辽阔形成反差

(2)汉族地主官僚的鼓动

(3)忽必烈认识到中原政治制度的先进1、原因:(一) 政治方面:改革政体按照中原王朝体制的框架构建政权机构宣政院中 央 中书省枢密院御史台吏户礼兵刑工(1)改革中央机构:最高行政机关 总领军事纠察百官管理宗教和西藏地区 十大行省设澎湖巡检司(2)改革地方机构设置行中书省(3)实行兵民分治政策(4)设通政院,建立驿站制度开发云南行省4.影响 有效地遏制了割据势力,加强了中央集

权,有利于统一的多民族国家的巩固与发展。(5)实行民族分治政策“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”为了巩固蒙古贵族的统治地位是民族形式划分下的阶级压迫民族分化政策---元朝划分的四等人设置中书省、枢密院、御史台三大系统,设置宣政院设行中书省、澎湖巡检司,云南行省,设通政院,建驿站制度兵民分治,废除世袭 ; 实行民族分治政策中书省行使宰相职权,是最高行政机关,枢密院总领全国军事,御史台负责纠察百官;宣政院管理全国宗教事务和西藏地区 加强对地方统辖;管辖澎湖和琉球;加强了对边远地区的开发管理;负责传递公文和管理交通忽必烈改制的主要内容设置中书省、枢密院、御史台三大系统,设置宣政院中书省行使宰相职权,是最高行政机关,枢密院总领全国军事,御史台负责纠察百官;宣政院管理全国宗教事务和西藏地区 设行中书省、澎湖巡检司,云南行省,设通政院,建驿站制度加强对地方统辖;管辖澎湖和琉球;加强了对边远地区的开发管理;负责传递公文和管理交通兵民分治,废除世袭 ; 实行民族分治政策农桑立国 设劝农官和大司农司 规定劝课农桑赏罚之法 编成 《农桑辑要》 保护农田 实行屯田 专掌全国 农桑水利 把管理农事作为考核地方官吏的标准 推广先进科学技术 忽必烈改制的主要内容三、改制的评价4、忽必烈的改革精神及吸收先进文化的大度值得我们学习。3、实行“汉法”加强民族交往和中外交流,促进了多民族国家的发展。2、推行加强中央集权的措施,巩固了封建国家的统治。1、在改革初期使得北方经济全面恢复。2.原因:

①吸取中原地区先进文明(先进制度和生产方式)

②从中原地区的实际出发采取了一些发展生产和巩固统一的措施。忽必烈改制获得成功的原因是什么?①建立中央集权,果断地镇压了蒙古诸王的叛乱。

②忽必烈“尽得天下豪杰而用之”

③在推行汉法的同时兼顾蒙古贵族的利益。阅读与思考第2题:

因为比较野蛮的征服者在对具有先进文明的民族进行统治时,必须借鉴这些先进文明才能进行有效的统治。而先进文明对较为野蛮的民族也有一种无形的吸引力。解析与探究(1)启用汉地人才,才能实现对汉地更为有效的统治。

(2)不全面。所谓戎狄之法实际也吸收了许多汉制,适合燕蓟地区的经济发展。

①中原地区的自然地理环境适合农业生产。中原地区经过长期的发展,在政治、经济、文化、人口素质诸方面都形成了明显优势。

②北方民族统治汉地区后,必须借用汉族较为成熟的各项制度和

1、元朝初年统治者认为:“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地” 。但后来又不得不采用“以农桑为急务”的政策,反映的本质问题是:

A.统治者重视缓和阶级矛盾 B.统治者重视缓和民族矛盾 C.统治者重视调整政策,发展经济 D落后民族最终被较高文明的中原地区所征服

2、行省制度最早设立于

A.宋朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝DB3、元朝时属于中书省管辖的是:

A、陕西 B、山西 C、甘肃 D、湖北

4、我国东北地区元朝属于:

A、辽阳行省 B、岭北行省

C、宣政院辖区 D、黑水都督俯

5、元朝的行省制度,产生的影响不包括:

A、有效的管辖了辽阔的地区

B、加强了对边疆地区的直接行政管理

C、解决了君权与相权的矛盾

D、“省”奠定了后代地方行政区划的基础BAC6、从根本上讲,元朝能够统一中国并维持近百年的原因是:

A、蒙古族善于骑射,军事力量强大

B、成吉思汗、忽必烈的雄才大略

C重用汉人汉法,接受先进的社会经济意识

D、推行民族分化政策

7、最早将台湾纳入中国行政管辖范围内的是:

A、三国 B、隋朝 C、元朝 D、清朝CC8、下列最能说明生产关系必须适应生产力发展原理的是:

A蒙古族采用汉法 B元朝实行行省制度

C元朝实行民族分治 D元朝的民族融合

9、元朝的民族分化政策的实质是:

A、维护国家统一 B、制造民族分裂

C、种族压迫 D、阶级压迫AD10、忽必烈重视“汉法”,主要因为他 ①对中原先进文化的认同 ②认识到“帝中国当行中国事” ③熟知中原文明 ④立志变通创新( )

A. ①②④ B.①③④ C.①②③ D.①②③④

11、 忽必烈确立了“国家当行汉法”的治国方略,即汗位前后他的主要措施有①保护临安等城市,使之不毁于战火 ②废除州县官世袭、释放大批奴隶 ③粉碎顽固派的挑战 ④坚持重用汉官、改行汉法( )

A.①②③④ B.①③④C.①②④ D.①②③

12、下列元朝中央机构及其职权连线正确的有 ①中书省——最高行政机关 ②枢密院——总领全国军事 ③御史台——纠察百官④宣政院——下达皇帝诏令( )

A.①②③④ B.①②③

C.①③④ D.①②④DAC13、忽必烈重视农业,建立指导农业生产的行政构,制定完善有关的法规制度。主要表有

①地方设劝农官 ②中央设大司农司,专掌

国农桑水利 ③明确规定劝课农桑赏罚之法

④颁布“农桑之制”( )

A.①②③ B.①③④

C.①②③④ D.②③④

14、忽必烈改制产生的影响是 ①经济发展繁荣 ②民族融合加强 ③巩固加强了统一 ④统一多民族国家巩固发展( )

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④CD香港高考(2003)

中国历史(试卷一 三小时完卷,共答四题)(建议答题字数达2000字或以上)

第一部分:历代治乱因果

第1题为历史资料题,此题必须作答。

第2至6题,只须选答一题。

歷史資料題

4元朝衰亡之原因,众说纷纭,试本个人之认识,论述其最具关键性之因素。多提宝贵意见,请给我联系sunhistory@163.com