湖北省高中名校联盟2023-2024学年高三上学期期中考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省高中名校联盟2023-2024学年高三上学期期中考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-17 11:42:42 | ||

图片预览

文档简介

湖北省高中名校联盟2023-2024学年高三上学期期中考试

历史试卷

本试卷共6页,19题。满分100分。考试用时75分钟。

考试时间:2023年11月15日上午10:30—11:45

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.有学者认为,距今约5000年前的良渚古城是长江流域早期文明的范例。如下表,它以最大的城、最早的坝、最美的玉重新定义了江南的概念。由此可知,良渚古城

A.展现出强大的社会组织能力B.已经具备成熟的奴隶制国家形态

C.以手工业和商业为经济支撑D.证明当时长江流域经济领先北方

2.《史记》记载秦统一后设置36郡,而2002年湖南里耶古城遗址出土的秦简中,记载了26个秦郡名,其中洞庭郡、苍梧郡、巫郡等郡名不见于《史记》。据此可知

A.《史记》的记载随意性大B.考古成果印证文献记载

C.秦朝基层治理十分混乱D.史料发现丰富历史认知

3.中唐以后,不少高级官僚利用进士科使子孙获得高位,父子、祖孙皆进士及第的多了起来。如元和中进士及第的刘宽夫,其祖刘遁,其父刘伯刍、其子刘允章祖孙四代皆进士及第,均位居五品以上。由此推知

A.科举制导致社会阶层固化B.安史之乱导致门第观念强化

C.门阀士族社会影响力扩大D.科举选官方式存在一定局限

4.五代胡峤《陷虏记》称“契丹破回纥得此种”,是我国文献关于西瓜来源最早的记载。有学者考证湖北恩施“西瓜碑”碑文后认为,一种被称为“回回瓜”的西瓜种子是归附南宋的回鹘人爱里八都鲁一行人从河西地区辗转带到长江以南的施州即今恩施地区的。这表明

A.物种交流影响民众生活B.经济重心南移推动西瓜引种

C.民族交融促进物种传播D.战争客观上有利于经济发展

5.康熙晚期,清廷在西北部和北部逐步推行绿营兵屯田、八旗屯田、流人屯田、民户屯田和维吾尔人屯田,先后在传统牧区兴建了太仆寺牧场、上驷院牧场、八旗牧场、绿营牧场等一系列官牧场。屯牧政策推行

A.大大缓解内地严重的人口压力B.一定程度抵御了西方列强扩张

C.支持了清廷的政治和军事活动D.推动了游牧文明向内地的扩展

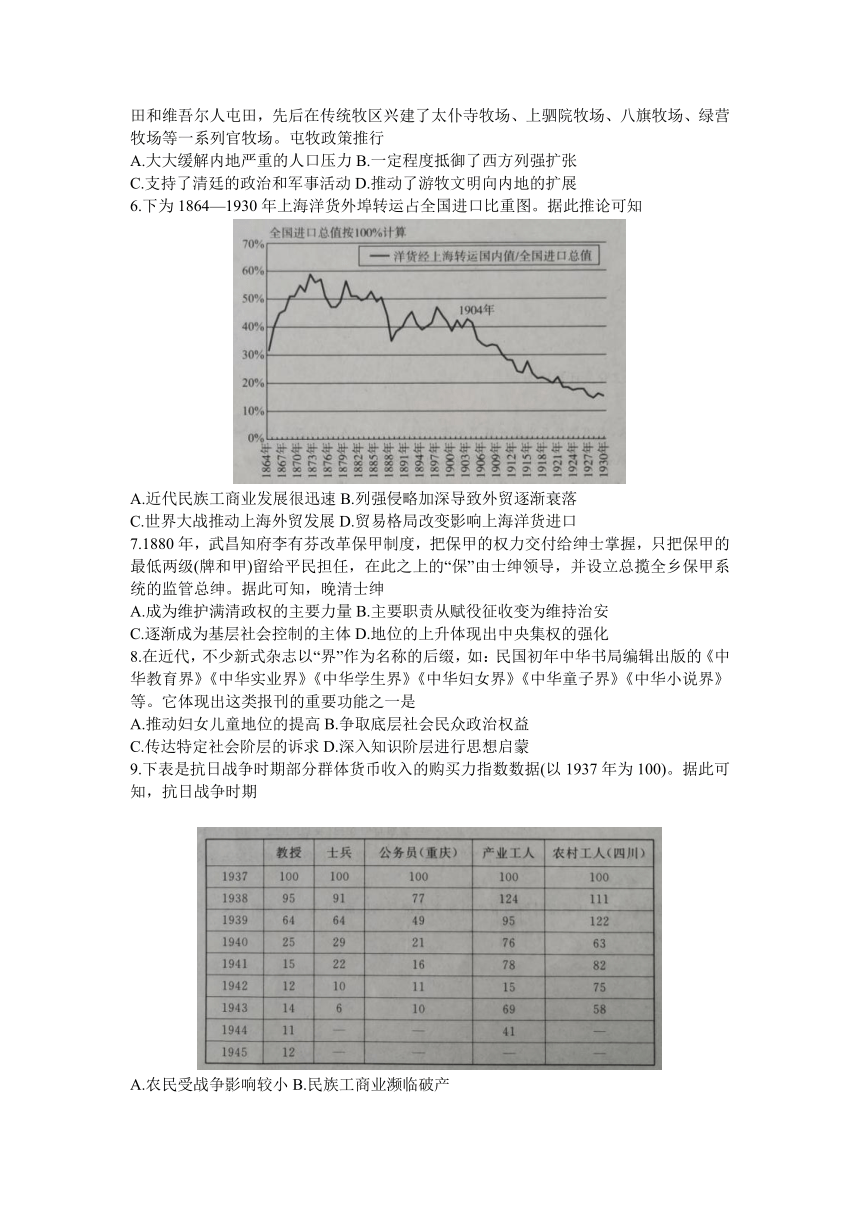

6.下为1864—1930年上海洋货外埠转运占全国进口比重图。据此推论可知

A.近代民族工商业发展很迅速B.列强侵略加深导致外贸逐渐衰落

C.世界大战推动上海外贸发展D.贸易格局改变影响上海洋货进口

7.1880年,武昌知府李有芬改革保甲制度,把保甲的权力交付给绅士掌握,只把保甲的最低两级(牌和甲)留给平民担任,在此之上的“保”由士绅领导,并设立总揽全乡保甲系统的监管总绅。据此可知,晚清士绅

A.成为维护满清政权的主要力量B.主要职责从赋役征收变为维持治安

C.逐渐成为基层社会控制的主体D.地位的上升体现出中央集权的强化

8.在近代,不少新式杂志以“界”作为名称的后缀,如:民国初年中华书局编辑出版的《中华教育界》《中华实业界》《中华学生界》《中华妇女界》《中华童子界》《中华小说界》等。它体现出这类报刊的重要功能之一是

A.推动妇女儿童地位的提高B.争取底层社会民众政治权益

C.传达特定社会阶层的诉求D.深入知识阶层进行思想启蒙

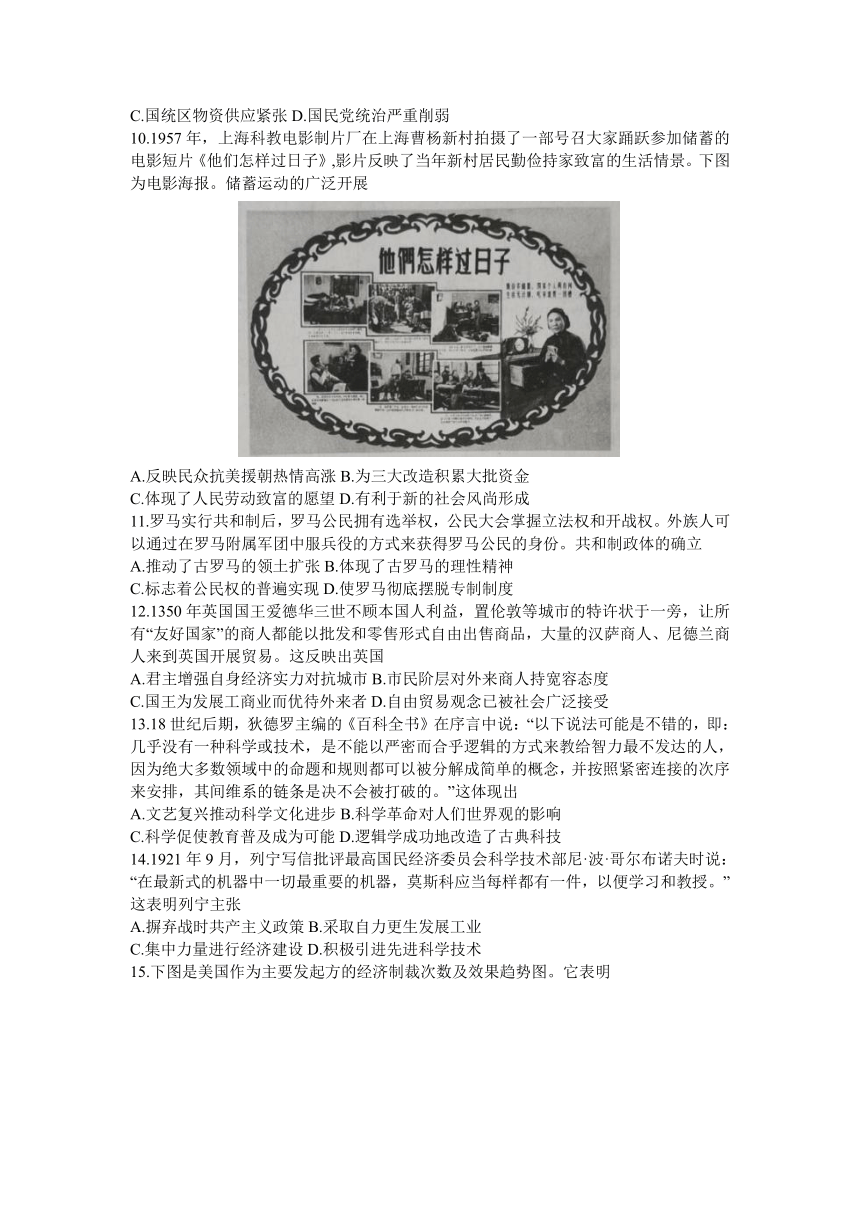

9.下表是抗日战争时期部分群体货币收入的购买力指数数据(以1937年为100)。据此可知,抗日战争时期

A.农民受战争影响较小B.民族工商业濒临破产

C.国统区物资供应紧张D.国民党统治严重削弱

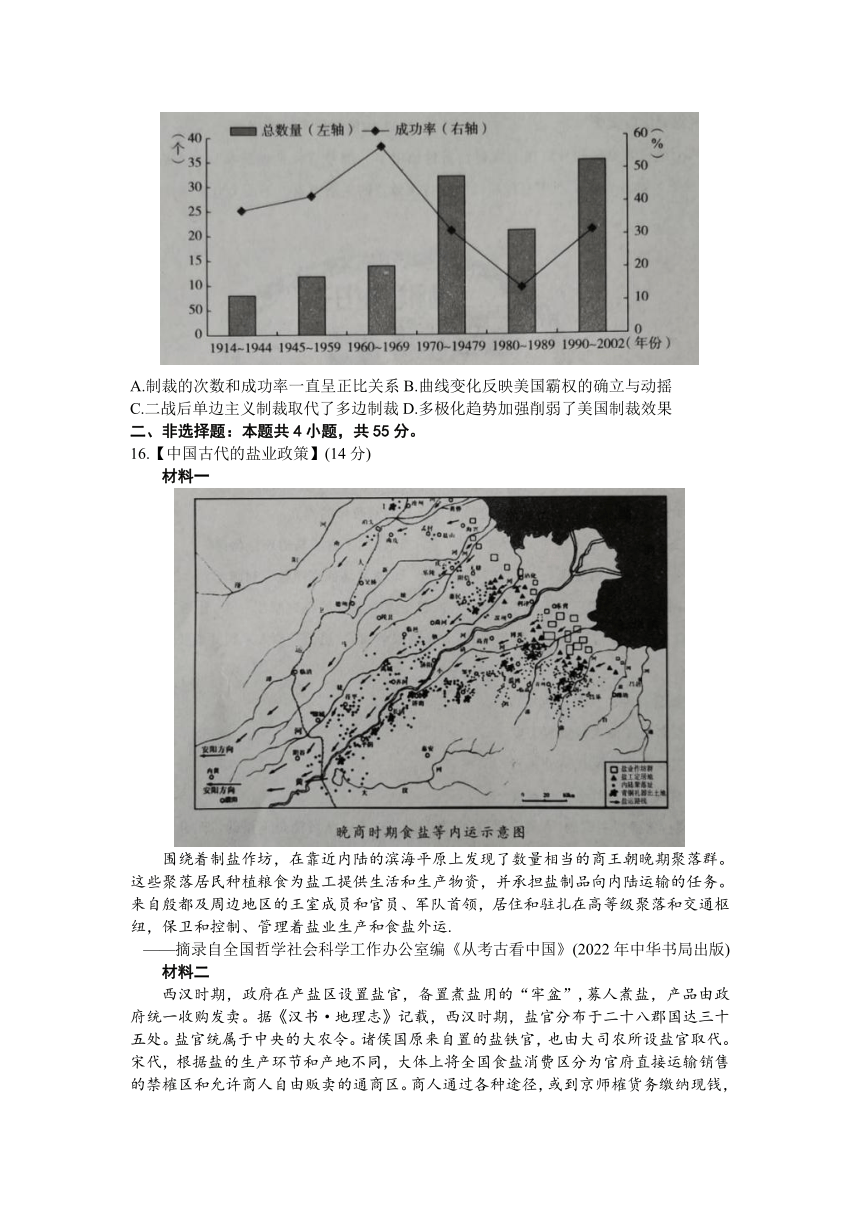

10.1957年,上海科教电影制片厂在上海曹杨新村拍摄了一部号召大家踊跃参加储蓄的电影短片《他们怎样过日子》,影片反映了当年新村居民勤俭持家致富的生活情景。下图为电影海报。储蓄运动的广泛开展

A.反映民众抗美援朝热情高涨B.为三大改造积累大批资金

C.体现了人民劳动致富的愿望D.有利于新的社会风尚形成

11.罗马实行共和制后,罗马公民拥有选举权,公民大会掌握立法权和开战权。外族人可以通过在罗马附属军团中服兵役的方式来获得罗马公民的身份。共和制政体的确立

A.推动了古罗马的领土扩张B.体现了古罗马的理性精神

C.标志着公民权的普遍实现D.使罗马彻底摆脱专制制度

12.1350年英国国王爱德华三世不顾本国人利益,置伦敦等城市的特许状于一旁,让所有“友好国家”的商人都能以批发和零售形式自由出售商品,大量的汉萨商人、尼德兰商人来到英国开展贸易。这反映出英国

A.君主增强自身经济实力对抗城市B.市民阶层对外来商人持宽容态度

C.国王为发展工商业而优待外来者D.自由贸易观念已被社会广泛接受

13.18世纪后期,狄德罗主编的《百科全书》在序言中说:“以下说法可能是不错的,即:几乎没有一种科学或技术,是不能以严密而合乎逻辑的方式来教给智力最不发达的人,因为绝大多数领域中的命题和规则都可以被分解成简单的概念,并按照紧密连接的次序来安排,其间维系的链条是决不会被打破的。”这体现出

A.文艺复兴推动科学文化进步B.科学革命对人们世界观的影响

C.科学促使教育普及成为可能D.逻辑学成功地改造了古典科技

14.1921年9月,列宁写信批评最高国民经济委员会科学技术部尼·波·哥尔布诺夫时说:“在最新式的机器中一切最重要的机器,莫斯科应当每样都有一件,以便学习和教授。”这表明列宁主张

A.摒弃战时共产主义政策B.采取自力更生发展工业

C.集中力量进行经济建设D.积极引进先进科学技术

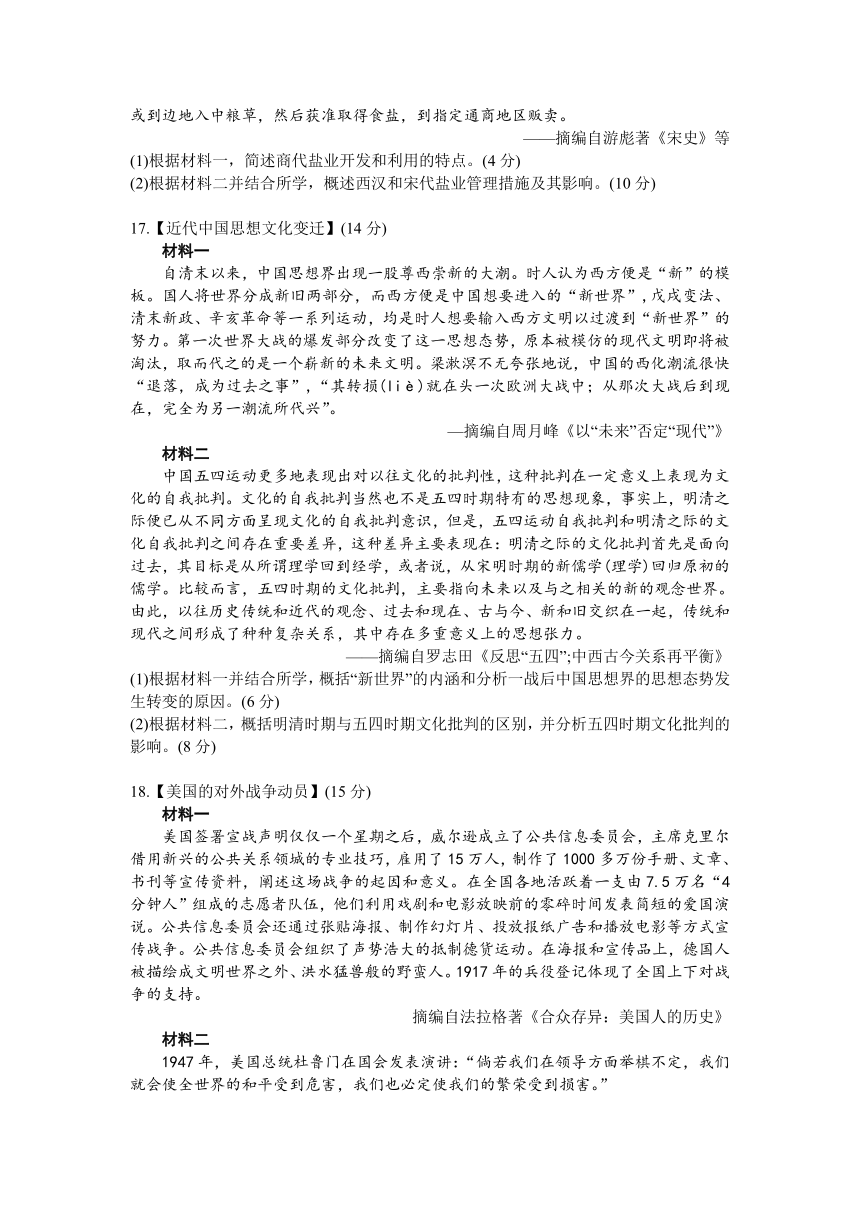

15.下图是美国作为主要发起方的经济制裁次数及效果趋势图。它表明

A.制裁的次数和成功率一直呈正比关系B.曲线变化反映美国霸权的确立与动摇

C.二战后单边主义制裁取代了多边制裁D.多极化趋势加强削弱了美国制裁效果

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【中国古代的盐业政策】(14分)

材料一

围绕着制盐作坊,在靠近内陆的滨海平原上发现了数量相当的商王朝晚期聚落群。这些聚落居民种植粮食为盐工提供生活和生产物资,并承担盐制品向内陆运输的任务。来自殷都及周边地区的王室成员和官员、军队首领,居住和驻扎在高等级聚落和交通枢纽,保卫和控制、管理着盐业生产和食盐外运.

——摘录自全国哲学社会科学工作办公室编《从考古看中国》(2022年中华书局出版)

材料二

西汉时期,政府在产盐区设置盐官,备置煮盐用的“牢盆”,募人煮盐,产品由政府统一收购发卖。据《汉书·地理志》记载,西汉时期,盐官分布于二十八郡国达三十五处。盐官统属于中央的大农令。诸侯国原来自置的盐铁官,也由大司农所设盐官取代。宋代,根据盐的生产环节和产地不同,大体上将全国食盐消费区分为官府直接运输销售的禁榷区和允许商人自由贩卖的通商区。商人通过各种途径,或到京师榷货务缴纳现钱,或到边地入中粮草,然后获准取得食盐,到指定通商地区贩卖。

——摘编自游彪著《宋史》等

(1)根据材料一,简述商代盐业开发和利用的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学,概述西汉和宋代盐业管理措施及其影响。(10分)

17.【近代中国思想文化变迁】(14分)

材料一

自清末以来,中国思想界出现一股尊西崇新的大潮。时人认为西方便是“新”的模板。国人将世界分成新旧两部分,而西方便是中国想要进入的“新世界”,戊戌变法、清末新政、辛亥革命等一系列运动,均是时人想要输入西方文明以过渡到“新世界”的努力。第一次世界大战的爆发部分改变了这一思想态势,原本被模仿的现代文明即将被淘汰,取而代之的是一个崭新的未来文明。梁漱溟不无夸张地说,中国的西化潮流很快“退落,成为过去之事”,“其转损(liè)就在头一次欧洲大战中;从那次大战后到现在,完全为另一潮流所代兴”。

—摘编自周月峰《以“未来”否定“现代”》

材料二

中国五四运动更多地表现出对以往文化的批判性,这种批判在一定意义上表现为文化的自我批判。文化的自我批判当然也不是五四时期特有的思想现象,事实上,明清之际便已从不同方面呈现文化的自我批判意识,但是,五四运动自我批判和明清之际的文化自我批判之间存在重要差异,这种差异主要表现在:明清之际的文化批判首先是面向过去,其目标是从所谓理学回到经学,或者说,从宋明时期的新儒学(理学)回归原初的儒学。比较而言,五四时期的文化批判,主要指向未来以及与之相关的新的观念世界。由此,以往历史传统和近代的观念、过去和现在、古与今、新和旧交织在一起,传统和现代之间形成了种种复杂关系,其中存在多重意义上的思想张力。

——摘编自罗志田《反思“五四”;中西古今关系再平衡》

(1)根据材料一并结合所学,概括“新世界”的内涵和分析一战后中国思想界的思想态势发生转变的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括明清时期与五四时期文化批判的区别,并分析五四时期文化批判的影响。(8分)

18.【美国的对外战争动员】(15分)

材料一

美国签署宣战声明仅仅一个星期之后,威尔逊成立了公共信息委员会,主席克里尔借用新兴的公共关系领城的专业技巧,雇用了15万人,制作了1000多万份手册、文章、书刊等宣传资料,阐述这场战争的起因和意义。在全国各地活跃着一支由7.5万名“4分钟人”组成的志愿者队伍,他们利用戏剧和电影放映前的零碎时间发表简短的爱国演说。公共信息委员会还通过张贴海报、制作幻灯片、投放报纸广告和播放电影等方式宣传战争。公共信息委员会组织了声势浩大的抵制德货运动。在海报和宣传品上,德国人被描绘成文明世界之外、洪水猛兽般的野蛮人。1917年的兵役登记体现了全国上下对战争的支持。

摘编自法拉格著《合众存异:美国人的历史》

材料二

1947年,美国总统杜鲁门在国会发表演讲:“倘若我们在领导方面举棋不定,我们就会使全世界的和平受到危害,我们也必定使我们的繁荣受到损害。”

摘编自纳什等编著《美国人民》

(1)根据材料一,概括说明美国政府动员民众支持战争的方式和历史背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述美国应对战争的宣传对民众社会生活和思想观念的影响。(7分)

19.【历史发展主轴与社会进步】(12分)

材料

世界是由各民族各国家所组成,各民族各国家历史的发展和社会的进步,都是以生产力发展和世界交往的发展为基础和前提的。正是生产力的发展和世界交往的发展最终决定了各民族各国家的社会进步和历史发展以及世界历史的发展演变。没有生产力的发展和世界交往的发展,就没有各民族各国家的历史,也没有世界历史。可以说,生产力发展和世界交往的发展是历史发展的两根主轴。世界历史是在这两根主轴的推动下产生、发展、演变的,世界历史进程中出现的各种历史现象(政治、经济、文化等)和各个重大历史事件,归根结底,都是围绕这两个主轴展开的。

一李植树《20世纪世界史》

请以“历史发展的主轴”为主题,任选角度,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

湖北省高中名校联盟2023-2024学年高三上学期期中考试

历史试卷参考答案与解析

1.【答案】A

【解析】本题考查长江流域的古代文明。根据材料可知,良渚文明修建有规模庞大的城墙和堤坝,以及大规模制造玉器,体现出了强大的社会组织能力,故选A;良渚古城并非成熟的奴隶制国家,排除B;良渚文明以农业经济支撑,排除C;黄河流域文明总体领先长江流域,排除D。

2.【答案】D

【解析】本题考查秦的中央集权制度。通过考古发现证明了存在《史记》中没有记载的郡名,历史认知伴随新史料出现不断完善,故选D;史籍的记载与考古发现有差异,不能说明史籍记载随意,排除A;材料体现的是史籍与考古之间的矛盾与补充,并非互证,排除B;选项C与史实不合。

3.【答案】D

【解析】本题考查唐代的科举制度。根据材料可知,中唐以后,唐代高官利用科举考试的制度设计,使大批高官子弟入仕,体现出了科举制度的弊端,故选D;科举制导致社会阶层固化的说法绝对,排除A;高官子弟入仕,并非门第观念强化,排除B;选项C与史实和题意不符,可以排除。

4.【答案】C

【解析】本题考查五代和宋的物种交流。根据材料可知,民族间的交融促进了物种传播,故选C;选项A中,影响民众生活,由材料无法得出;材料未体现经济中心南移和西瓜引种的关系,排除B;材料未体现战争与经济发展的关系,排除D。

5.【答案】C

【解析】本题考查清代的边疆治理。根据材料可知,清政府在西北和北方实行屯田和建立牧场,有利于军队的长期驻扎,保证了军马的稳定供应,为清政府开展治边和巩固边疆的军事行动提供了支持,故选C;屯田与缓解内地人口压力无关,排除A;西方列强的扩张发生于近代,与时代不符,排除B;游牧文明向内地的拓展的说法,与史实不符,排除D。

6.【答案】D

【解析】本题考查晚清到民初的贸易格局。根据图表可知,经上海转运的洋货占比逐渐下降,体现出国内贸易格局的改变。随着天津、青岛和汉口外贸占比的增加,上海一家独大的地位被打破,在全国贸易中占比逐渐下降,故选D;选项A与材料无关,可以排除;选项B和C与史实不符,排除。

7.【答案】C

【解析】本题考查晚清的地方治理。根据材料可知,地方乡绅在地方治理中发挥着越来越重要的作用,逐渐成为基层社会控制的主体,故选C;地方乡绅在清末政局中,不少转变为地方立宪派,并赞成革命,排除A;选项B不符合题意,材料未体现职能的变化;乡绅地位的上升体现出中央集权的弱化,排除D。

8.【答案】C

【解析】本题考查民国初年的报刊业特点。根据材料,民初出现基于特定的“阅读公众”,反映了特定社会阶层的诉求的报刊,故选C;选项A不准确,并非仅仅针对妇女和儿童;选项B中的表述与实际不符,故排除;深入知识阶层的说法错误,排除D。

9.【答案】D

【解析】本题考查抗日战争时期国民政府的统治。根据材料可知,抗日战争后期,国民党统治区出现严重通货膨胀,严重伤害了市民、公职人员、知识分子、产业工人等群体,削弱了其统治基础,故D项正确;表中并未反映整个农民阶级情况,排除A;民族工商业濒临破产,材料未能体现,排除B;材料未反映国统区物资供应紧张,排除C。

10.【答案】D

【解析】本题考查50年代末的社会主义建设。银行和国务院都鼓励民众积极储蓄,有利于塑造节俭的新风尚,故选D;抗美援朝于1953年结束,排除A;三大改造基本完成,排除B;材料不能体现劳动致富,排除C。

11.【答案】A

【解析】本题考查古代罗马的政治。根据材料可知,罗马共和政体确立后,外族人可以通过服役的方式取得公民权,大批外族人参加罗马军团,增强了罗马军事实力,缓解了罗马社会矛盾,推动了领土扩张,故选A。

12.【答案】0

【解析】本题考查英国中世纪经济发展。根据材料可知,百年战争时期的英国,经济萧条,英国国王为促进本国经济恢复与发展,大力鼓励海外移民和海外商人到英国从事生产和贸易,故选C;选项A中对抗城市的说法错误;选项B中,对外来商人持宽容态度的是国王,并非市民阶层;选项D与时代特征不符。

13.【答案】B

【解析】本题考查启蒙运动。据材料中的“严密而合乎逻辑”“紧密连接的次序”可知,狄德罗强调理性和秩序,体现了近代科学革命对世界观的影响,故选C;材料并非体现文艺复兴对科学的影响,排除A;材料未体现科学对教育普及的作用,排除C;材料与逻辑学和古典科技无关,排除D。

14.【答案】D

【解析】本题考查苏俄(联)的经济政策。材料并未体现集中力量进行经济建设,故排除C;与战时共产主义政策无关,排除A;材料不能反映列宁主张自立更生发展工业,排除B;材料显然表明列宁主张积极引进先进科学技术,故选D。

15.【答案】D

【解析】本题考查美国战后的霸权政策。根据1914年到20世纪60年代,美国的经济制裁成功率较高,而20世纪60年代后,成功率逐渐下降,这是由于多极化趋势的出现与发展,故选D项;据材料1970—1979年可知,这一时期美国对外经济制裁的次数在增加,但成功率却在下降,排除A项;结合

所学知识可知,二战后初期美国通过布雷顿森林体系和关贸总协定确立了其经济霸主地位,但这一时期美国实施的经济制裁次数却并不多,排除B项;据图中数据材料仅提到了美国经济制裁的次数和成功率,无从看出美国制裁的对象及范围,故无法得出是“单边制裁”还是“多边制裁”,排除C项。

16.【答案】(1)商王朝动用广泛的社会资源从东部沿海地区开采、保卫和运输食盐;食盐主要沿河流运输到王朝统治的核心地区。(4分)

(2)措施:西汉政府在产盐区设置盐官,盐由政府统一收购销售;宋代采取因地制宜的盐业政策,禁榷与通商相结合。(4分)影响:西汉时期中央集权加强,政府财政收入增加,抑制私营盐业;宋代降低盐业管理成本的方式,保障了国家税收,提高了物资流通的效率。(6分)

【解析】(1)根据材料“来自殷都及周边地区的王室成员和官员、军队首领居住和驻扎在高等级聚落和交通枢纽,保卫和控制、管理着盐业生产和食盐外运”并结合图片完成第一问。

(2)结合材料中“西汉时期,政府在产盐区设置盐官”“宋代,根据盐的生产环节和产地不同,大体上将全国食盐消费区分为官府直接运输销售的禁榷区和允许商人自由贩卖的通商区”完成第二问中对盐业管理措施的概括;根据材料并结合所学,简述影响。

17.【答案】(1)“新世界”内涵:主要是政治民主化和经济工业化。(2分)原因:中国民族资本主义得到发展;进步知识分子反思一战暴露出的西方文明的弊端;十月革命对中国的影响。(4分)

(2)区别:明清时期:对旧文化传统的继承与反思;五四时期:在寻求民族复兴新道路的旗帜下引入外国各种近代思想观念,以及主张中外文化互补。(4分)影响:各种思想激烈碰撞,促进思想解放;马克思主义显示出强大生命力并得到进一步传播。(4分)

【解析】(1)根据材料“时人想要输入西方文明”并结合所学,概括新内涵;结合材料“第一次世界大战的爆发部分改变了这一思想态势”并结合所学,完成第二问。

(2)结合材料“明清之际便已从不同方面呈现文化的自我批判意识”“五四时期的文化批判,主要指向未来以及与之相关的新的观念世界”完成第二问。

18.【答案】(1)成立政府机构引导公共舆论;利用报纸、戏剧和电影等传媒手段加强战争宣传;开展抵制德货运动;宣扬美国参战的正义性。(6分,任答三点即可)背景:1917年,美国对德宣战,参加一战。(2分)

(2)营造了面临战争的紧张的舆论环境;加剧了民众对战争的焦虑;一定程度激发了民众支持战争的热情;为美国实施对外战争政策创造有利条件。(7分)

【解析】(1)根据材料中“成立了公共信息委员会”“通过张贴海报、制作幻灯片、投放报纸广告和播放电影等方式宣传战争”“德国人被描绘成文明世界之外的野蛮人”完成第一问。结合美国参战的背景完成。

(2)根据材料中“1917年的兵役登记体现了全国上下对战争的支持”以及民意测验中的数据完成第二问。

19.【解析】考生可从世界历史整体发展进程的角度立论,展开论述;也可从一国历史发展的角度提出观点,进行论述。

示例:

标题:生产力进步和世界交往的发展推动世界历史不断演进(2分)

论述:生产力水平,是社会进步的主要标志;当世界开始从分散走向整体后,世界交往的发展,也是历史发展的重要动力。(2分)

18世纪后期至20世纪初的两次工业革命时期,资本主义工业迅速发展。欧美强国凭借工业革命带来的强大经济、军事实力,在亚洲、非洲和拉美等地建立殖民地或半殖民地;以机器大工业生产、交通运输和通讯事业为代表的生产力进步,使世界交往空前加强。在这样的背景下,先进的工业生产技术和其他工业文明成果,也扩展到世界各地。19世纪60年代,受西方影响,中国兴起洋务运动,民族资本主义也开始了艰难的发展历程;俄罗斯、日本也通过顺应资本主义工业发展要求的改革,加速了工业化进程,促进了本国社会的进步。(6分。评分说明:实证史料应包含2—3层含义)

结论:由此可见,生产力的发展和世界交往的加强,推动各国发展,推动世界历史整体发展进程,是人类历史发展的两根主轴。(2分)

历史试卷

本试卷共6页,19题。满分100分。考试用时75分钟。

考试时间:2023年11月15日上午10:30—11:45

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.有学者认为,距今约5000年前的良渚古城是长江流域早期文明的范例。如下表,它以最大的城、最早的坝、最美的玉重新定义了江南的概念。由此可知,良渚古城

A.展现出强大的社会组织能力B.已经具备成熟的奴隶制国家形态

C.以手工业和商业为经济支撑D.证明当时长江流域经济领先北方

2.《史记》记载秦统一后设置36郡,而2002年湖南里耶古城遗址出土的秦简中,记载了26个秦郡名,其中洞庭郡、苍梧郡、巫郡等郡名不见于《史记》。据此可知

A.《史记》的记载随意性大B.考古成果印证文献记载

C.秦朝基层治理十分混乱D.史料发现丰富历史认知

3.中唐以后,不少高级官僚利用进士科使子孙获得高位,父子、祖孙皆进士及第的多了起来。如元和中进士及第的刘宽夫,其祖刘遁,其父刘伯刍、其子刘允章祖孙四代皆进士及第,均位居五品以上。由此推知

A.科举制导致社会阶层固化B.安史之乱导致门第观念强化

C.门阀士族社会影响力扩大D.科举选官方式存在一定局限

4.五代胡峤《陷虏记》称“契丹破回纥得此种”,是我国文献关于西瓜来源最早的记载。有学者考证湖北恩施“西瓜碑”碑文后认为,一种被称为“回回瓜”的西瓜种子是归附南宋的回鹘人爱里八都鲁一行人从河西地区辗转带到长江以南的施州即今恩施地区的。这表明

A.物种交流影响民众生活B.经济重心南移推动西瓜引种

C.民族交融促进物种传播D.战争客观上有利于经济发展

5.康熙晚期,清廷在西北部和北部逐步推行绿营兵屯田、八旗屯田、流人屯田、民户屯田和维吾尔人屯田,先后在传统牧区兴建了太仆寺牧场、上驷院牧场、八旗牧场、绿营牧场等一系列官牧场。屯牧政策推行

A.大大缓解内地严重的人口压力B.一定程度抵御了西方列强扩张

C.支持了清廷的政治和军事活动D.推动了游牧文明向内地的扩展

6.下为1864—1930年上海洋货外埠转运占全国进口比重图。据此推论可知

A.近代民族工商业发展很迅速B.列强侵略加深导致外贸逐渐衰落

C.世界大战推动上海外贸发展D.贸易格局改变影响上海洋货进口

7.1880年,武昌知府李有芬改革保甲制度,把保甲的权力交付给绅士掌握,只把保甲的最低两级(牌和甲)留给平民担任,在此之上的“保”由士绅领导,并设立总揽全乡保甲系统的监管总绅。据此可知,晚清士绅

A.成为维护满清政权的主要力量B.主要职责从赋役征收变为维持治安

C.逐渐成为基层社会控制的主体D.地位的上升体现出中央集权的强化

8.在近代,不少新式杂志以“界”作为名称的后缀,如:民国初年中华书局编辑出版的《中华教育界》《中华实业界》《中华学生界》《中华妇女界》《中华童子界》《中华小说界》等。它体现出这类报刊的重要功能之一是

A.推动妇女儿童地位的提高B.争取底层社会民众政治权益

C.传达特定社会阶层的诉求D.深入知识阶层进行思想启蒙

9.下表是抗日战争时期部分群体货币收入的购买力指数数据(以1937年为100)。据此可知,抗日战争时期

A.农民受战争影响较小B.民族工商业濒临破产

C.国统区物资供应紧张D.国民党统治严重削弱

10.1957年,上海科教电影制片厂在上海曹杨新村拍摄了一部号召大家踊跃参加储蓄的电影短片《他们怎样过日子》,影片反映了当年新村居民勤俭持家致富的生活情景。下图为电影海报。储蓄运动的广泛开展

A.反映民众抗美援朝热情高涨B.为三大改造积累大批资金

C.体现了人民劳动致富的愿望D.有利于新的社会风尚形成

11.罗马实行共和制后,罗马公民拥有选举权,公民大会掌握立法权和开战权。外族人可以通过在罗马附属军团中服兵役的方式来获得罗马公民的身份。共和制政体的确立

A.推动了古罗马的领土扩张B.体现了古罗马的理性精神

C.标志着公民权的普遍实现D.使罗马彻底摆脱专制制度

12.1350年英国国王爱德华三世不顾本国人利益,置伦敦等城市的特许状于一旁,让所有“友好国家”的商人都能以批发和零售形式自由出售商品,大量的汉萨商人、尼德兰商人来到英国开展贸易。这反映出英国

A.君主增强自身经济实力对抗城市B.市民阶层对外来商人持宽容态度

C.国王为发展工商业而优待外来者D.自由贸易观念已被社会广泛接受

13.18世纪后期,狄德罗主编的《百科全书》在序言中说:“以下说法可能是不错的,即:几乎没有一种科学或技术,是不能以严密而合乎逻辑的方式来教给智力最不发达的人,因为绝大多数领域中的命题和规则都可以被分解成简单的概念,并按照紧密连接的次序来安排,其间维系的链条是决不会被打破的。”这体现出

A.文艺复兴推动科学文化进步B.科学革命对人们世界观的影响

C.科学促使教育普及成为可能D.逻辑学成功地改造了古典科技

14.1921年9月,列宁写信批评最高国民经济委员会科学技术部尼·波·哥尔布诺夫时说:“在最新式的机器中一切最重要的机器,莫斯科应当每样都有一件,以便学习和教授。”这表明列宁主张

A.摒弃战时共产主义政策B.采取自力更生发展工业

C.集中力量进行经济建设D.积极引进先进科学技术

15.下图是美国作为主要发起方的经济制裁次数及效果趋势图。它表明

A.制裁的次数和成功率一直呈正比关系B.曲线变化反映美国霸权的确立与动摇

C.二战后单边主义制裁取代了多边制裁D.多极化趋势加强削弱了美国制裁效果

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【中国古代的盐业政策】(14分)

材料一

围绕着制盐作坊,在靠近内陆的滨海平原上发现了数量相当的商王朝晚期聚落群。这些聚落居民种植粮食为盐工提供生活和生产物资,并承担盐制品向内陆运输的任务。来自殷都及周边地区的王室成员和官员、军队首领,居住和驻扎在高等级聚落和交通枢纽,保卫和控制、管理着盐业生产和食盐外运.

——摘录自全国哲学社会科学工作办公室编《从考古看中国》(2022年中华书局出版)

材料二

西汉时期,政府在产盐区设置盐官,备置煮盐用的“牢盆”,募人煮盐,产品由政府统一收购发卖。据《汉书·地理志》记载,西汉时期,盐官分布于二十八郡国达三十五处。盐官统属于中央的大农令。诸侯国原来自置的盐铁官,也由大司农所设盐官取代。宋代,根据盐的生产环节和产地不同,大体上将全国食盐消费区分为官府直接运输销售的禁榷区和允许商人自由贩卖的通商区。商人通过各种途径,或到京师榷货务缴纳现钱,或到边地入中粮草,然后获准取得食盐,到指定通商地区贩卖。

——摘编自游彪著《宋史》等

(1)根据材料一,简述商代盐业开发和利用的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学,概述西汉和宋代盐业管理措施及其影响。(10分)

17.【近代中国思想文化变迁】(14分)

材料一

自清末以来,中国思想界出现一股尊西崇新的大潮。时人认为西方便是“新”的模板。国人将世界分成新旧两部分,而西方便是中国想要进入的“新世界”,戊戌变法、清末新政、辛亥革命等一系列运动,均是时人想要输入西方文明以过渡到“新世界”的努力。第一次世界大战的爆发部分改变了这一思想态势,原本被模仿的现代文明即将被淘汰,取而代之的是一个崭新的未来文明。梁漱溟不无夸张地说,中国的西化潮流很快“退落,成为过去之事”,“其转损(liè)就在头一次欧洲大战中;从那次大战后到现在,完全为另一潮流所代兴”。

—摘编自周月峰《以“未来”否定“现代”》

材料二

中国五四运动更多地表现出对以往文化的批判性,这种批判在一定意义上表现为文化的自我批判。文化的自我批判当然也不是五四时期特有的思想现象,事实上,明清之际便已从不同方面呈现文化的自我批判意识,但是,五四运动自我批判和明清之际的文化自我批判之间存在重要差异,这种差异主要表现在:明清之际的文化批判首先是面向过去,其目标是从所谓理学回到经学,或者说,从宋明时期的新儒学(理学)回归原初的儒学。比较而言,五四时期的文化批判,主要指向未来以及与之相关的新的观念世界。由此,以往历史传统和近代的观念、过去和现在、古与今、新和旧交织在一起,传统和现代之间形成了种种复杂关系,其中存在多重意义上的思想张力。

——摘编自罗志田《反思“五四”;中西古今关系再平衡》

(1)根据材料一并结合所学,概括“新世界”的内涵和分析一战后中国思想界的思想态势发生转变的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括明清时期与五四时期文化批判的区别,并分析五四时期文化批判的影响。(8分)

18.【美国的对外战争动员】(15分)

材料一

美国签署宣战声明仅仅一个星期之后,威尔逊成立了公共信息委员会,主席克里尔借用新兴的公共关系领城的专业技巧,雇用了15万人,制作了1000多万份手册、文章、书刊等宣传资料,阐述这场战争的起因和意义。在全国各地活跃着一支由7.5万名“4分钟人”组成的志愿者队伍,他们利用戏剧和电影放映前的零碎时间发表简短的爱国演说。公共信息委员会还通过张贴海报、制作幻灯片、投放报纸广告和播放电影等方式宣传战争。公共信息委员会组织了声势浩大的抵制德货运动。在海报和宣传品上,德国人被描绘成文明世界之外、洪水猛兽般的野蛮人。1917年的兵役登记体现了全国上下对战争的支持。

摘编自法拉格著《合众存异:美国人的历史》

材料二

1947年,美国总统杜鲁门在国会发表演讲:“倘若我们在领导方面举棋不定,我们就会使全世界的和平受到危害,我们也必定使我们的繁荣受到损害。”

摘编自纳什等编著《美国人民》

(1)根据材料一,概括说明美国政府动员民众支持战争的方式和历史背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述美国应对战争的宣传对民众社会生活和思想观念的影响。(7分)

19.【历史发展主轴与社会进步】(12分)

材料

世界是由各民族各国家所组成,各民族各国家历史的发展和社会的进步,都是以生产力发展和世界交往的发展为基础和前提的。正是生产力的发展和世界交往的发展最终决定了各民族各国家的社会进步和历史发展以及世界历史的发展演变。没有生产力的发展和世界交往的发展,就没有各民族各国家的历史,也没有世界历史。可以说,生产力发展和世界交往的发展是历史发展的两根主轴。世界历史是在这两根主轴的推动下产生、发展、演变的,世界历史进程中出现的各种历史现象(政治、经济、文化等)和各个重大历史事件,归根结底,都是围绕这两个主轴展开的。

一李植树《20世纪世界史》

请以“历史发展的主轴”为主题,任选角度,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

湖北省高中名校联盟2023-2024学年高三上学期期中考试

历史试卷参考答案与解析

1.【答案】A

【解析】本题考查长江流域的古代文明。根据材料可知,良渚文明修建有规模庞大的城墙和堤坝,以及大规模制造玉器,体现出了强大的社会组织能力,故选A;良渚古城并非成熟的奴隶制国家,排除B;良渚文明以农业经济支撑,排除C;黄河流域文明总体领先长江流域,排除D。

2.【答案】D

【解析】本题考查秦的中央集权制度。通过考古发现证明了存在《史记》中没有记载的郡名,历史认知伴随新史料出现不断完善,故选D;史籍的记载与考古发现有差异,不能说明史籍记载随意,排除A;材料体现的是史籍与考古之间的矛盾与补充,并非互证,排除B;选项C与史实不合。

3.【答案】D

【解析】本题考查唐代的科举制度。根据材料可知,中唐以后,唐代高官利用科举考试的制度设计,使大批高官子弟入仕,体现出了科举制度的弊端,故选D;科举制导致社会阶层固化的说法绝对,排除A;高官子弟入仕,并非门第观念强化,排除B;选项C与史实和题意不符,可以排除。

4.【答案】C

【解析】本题考查五代和宋的物种交流。根据材料可知,民族间的交融促进了物种传播,故选C;选项A中,影响民众生活,由材料无法得出;材料未体现经济中心南移和西瓜引种的关系,排除B;材料未体现战争与经济发展的关系,排除D。

5.【答案】C

【解析】本题考查清代的边疆治理。根据材料可知,清政府在西北和北方实行屯田和建立牧场,有利于军队的长期驻扎,保证了军马的稳定供应,为清政府开展治边和巩固边疆的军事行动提供了支持,故选C;屯田与缓解内地人口压力无关,排除A;西方列强的扩张发生于近代,与时代不符,排除B;游牧文明向内地的拓展的说法,与史实不符,排除D。

6.【答案】D

【解析】本题考查晚清到民初的贸易格局。根据图表可知,经上海转运的洋货占比逐渐下降,体现出国内贸易格局的改变。随着天津、青岛和汉口外贸占比的增加,上海一家独大的地位被打破,在全国贸易中占比逐渐下降,故选D;选项A与材料无关,可以排除;选项B和C与史实不符,排除。

7.【答案】C

【解析】本题考查晚清的地方治理。根据材料可知,地方乡绅在地方治理中发挥着越来越重要的作用,逐渐成为基层社会控制的主体,故选C;地方乡绅在清末政局中,不少转变为地方立宪派,并赞成革命,排除A;选项B不符合题意,材料未体现职能的变化;乡绅地位的上升体现出中央集权的弱化,排除D。

8.【答案】C

【解析】本题考查民国初年的报刊业特点。根据材料,民初出现基于特定的“阅读公众”,反映了特定社会阶层的诉求的报刊,故选C;选项A不准确,并非仅仅针对妇女和儿童;选项B中的表述与实际不符,故排除;深入知识阶层的说法错误,排除D。

9.【答案】D

【解析】本题考查抗日战争时期国民政府的统治。根据材料可知,抗日战争后期,国民党统治区出现严重通货膨胀,严重伤害了市民、公职人员、知识分子、产业工人等群体,削弱了其统治基础,故D项正确;表中并未反映整个农民阶级情况,排除A;民族工商业濒临破产,材料未能体现,排除B;材料未反映国统区物资供应紧张,排除C。

10.【答案】D

【解析】本题考查50年代末的社会主义建设。银行和国务院都鼓励民众积极储蓄,有利于塑造节俭的新风尚,故选D;抗美援朝于1953年结束,排除A;三大改造基本完成,排除B;材料不能体现劳动致富,排除C。

11.【答案】A

【解析】本题考查古代罗马的政治。根据材料可知,罗马共和政体确立后,外族人可以通过服役的方式取得公民权,大批外族人参加罗马军团,增强了罗马军事实力,缓解了罗马社会矛盾,推动了领土扩张,故选A。

12.【答案】0

【解析】本题考查英国中世纪经济发展。根据材料可知,百年战争时期的英国,经济萧条,英国国王为促进本国经济恢复与发展,大力鼓励海外移民和海外商人到英国从事生产和贸易,故选C;选项A中对抗城市的说法错误;选项B中,对外来商人持宽容态度的是国王,并非市民阶层;选项D与时代特征不符。

13.【答案】B

【解析】本题考查启蒙运动。据材料中的“严密而合乎逻辑”“紧密连接的次序”可知,狄德罗强调理性和秩序,体现了近代科学革命对世界观的影响,故选C;材料并非体现文艺复兴对科学的影响,排除A;材料未体现科学对教育普及的作用,排除C;材料与逻辑学和古典科技无关,排除D。

14.【答案】D

【解析】本题考查苏俄(联)的经济政策。材料并未体现集中力量进行经济建设,故排除C;与战时共产主义政策无关,排除A;材料不能反映列宁主张自立更生发展工业,排除B;材料显然表明列宁主张积极引进先进科学技术,故选D。

15.【答案】D

【解析】本题考查美国战后的霸权政策。根据1914年到20世纪60年代,美国的经济制裁成功率较高,而20世纪60年代后,成功率逐渐下降,这是由于多极化趋势的出现与发展,故选D项;据材料1970—1979年可知,这一时期美国对外经济制裁的次数在增加,但成功率却在下降,排除A项;结合

所学知识可知,二战后初期美国通过布雷顿森林体系和关贸总协定确立了其经济霸主地位,但这一时期美国实施的经济制裁次数却并不多,排除B项;据图中数据材料仅提到了美国经济制裁的次数和成功率,无从看出美国制裁的对象及范围,故无法得出是“单边制裁”还是“多边制裁”,排除C项。

16.【答案】(1)商王朝动用广泛的社会资源从东部沿海地区开采、保卫和运输食盐;食盐主要沿河流运输到王朝统治的核心地区。(4分)

(2)措施:西汉政府在产盐区设置盐官,盐由政府统一收购销售;宋代采取因地制宜的盐业政策,禁榷与通商相结合。(4分)影响:西汉时期中央集权加强,政府财政收入增加,抑制私营盐业;宋代降低盐业管理成本的方式,保障了国家税收,提高了物资流通的效率。(6分)

【解析】(1)根据材料“来自殷都及周边地区的王室成员和官员、军队首领居住和驻扎在高等级聚落和交通枢纽,保卫和控制、管理着盐业生产和食盐外运”并结合图片完成第一问。

(2)结合材料中“西汉时期,政府在产盐区设置盐官”“宋代,根据盐的生产环节和产地不同,大体上将全国食盐消费区分为官府直接运输销售的禁榷区和允许商人自由贩卖的通商区”完成第二问中对盐业管理措施的概括;根据材料并结合所学,简述影响。

17.【答案】(1)“新世界”内涵:主要是政治民主化和经济工业化。(2分)原因:中国民族资本主义得到发展;进步知识分子反思一战暴露出的西方文明的弊端;十月革命对中国的影响。(4分)

(2)区别:明清时期:对旧文化传统的继承与反思;五四时期:在寻求民族复兴新道路的旗帜下引入外国各种近代思想观念,以及主张中外文化互补。(4分)影响:各种思想激烈碰撞,促进思想解放;马克思主义显示出强大生命力并得到进一步传播。(4分)

【解析】(1)根据材料“时人想要输入西方文明”并结合所学,概括新内涵;结合材料“第一次世界大战的爆发部分改变了这一思想态势”并结合所学,完成第二问。

(2)结合材料“明清之际便已从不同方面呈现文化的自我批判意识”“五四时期的文化批判,主要指向未来以及与之相关的新的观念世界”完成第二问。

18.【答案】(1)成立政府机构引导公共舆论;利用报纸、戏剧和电影等传媒手段加强战争宣传;开展抵制德货运动;宣扬美国参战的正义性。(6分,任答三点即可)背景:1917年,美国对德宣战,参加一战。(2分)

(2)营造了面临战争的紧张的舆论环境;加剧了民众对战争的焦虑;一定程度激发了民众支持战争的热情;为美国实施对外战争政策创造有利条件。(7分)

【解析】(1)根据材料中“成立了公共信息委员会”“通过张贴海报、制作幻灯片、投放报纸广告和播放电影等方式宣传战争”“德国人被描绘成文明世界之外的野蛮人”完成第一问。结合美国参战的背景完成。

(2)根据材料中“1917年的兵役登记体现了全国上下对战争的支持”以及民意测验中的数据完成第二问。

19.【解析】考生可从世界历史整体发展进程的角度立论,展开论述;也可从一国历史发展的角度提出观点,进行论述。

示例:

标题:生产力进步和世界交往的发展推动世界历史不断演进(2分)

论述:生产力水平,是社会进步的主要标志;当世界开始从分散走向整体后,世界交往的发展,也是历史发展的重要动力。(2分)

18世纪后期至20世纪初的两次工业革命时期,资本主义工业迅速发展。欧美强国凭借工业革命带来的强大经济、军事实力,在亚洲、非洲和拉美等地建立殖民地或半殖民地;以机器大工业生产、交通运输和通讯事业为代表的生产力进步,使世界交往空前加强。在这样的背景下,先进的工业生产技术和其他工业文明成果,也扩展到世界各地。19世纪60年代,受西方影响,中国兴起洋务运动,民族资本主义也开始了艰难的发展历程;俄罗斯、日本也通过顺应资本主义工业发展要求的改革,加速了工业化进程,促进了本国社会的进步。(6分。评分说明:实证史料应包含2—3层含义)

结论:由此可见,生产力的发展和世界交往的加强,推动各国发展,推动世界历史整体发展进程,是人类历史发展的两根主轴。(2分)

同课章节目录