12《拿来主义》课件(共31张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 12《拿来主义》课件(共31张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-16 11:27:50 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

1. 理清思路,把握文意,明确拿来主义”的含意。

2. 揣摩文中的重点词句,领悟本文犀利、幽默的语言风格。

3. 掌握先破后立的论证方式及类比论证、对比论证、比喻论证等常见的论证方法。

4. 思考“拿来主义”的现实意义,正确、客观地看待传统文化和外来文化。

拿来主义

学习目标

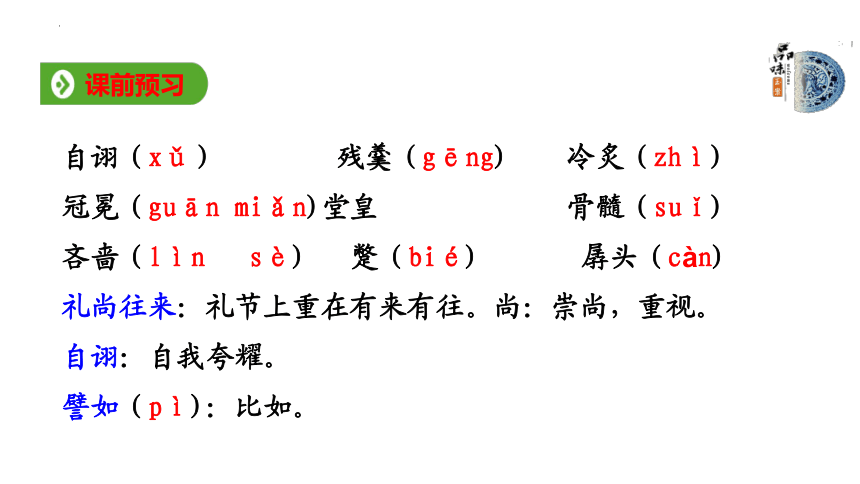

课前预习

自诩(xǔ) 残羹(gēng) 冷炙(zhì)

冠冕(guān miǎn)堂皇 骨髓(suǐ)

吝啬(lìn sè) 蹩(bié) 孱头(càn)

礼尚往来:礼节上重在有来有往。尚:崇尚,重视。

自诩:自我夸耀。

譬如(pì):比如。

作者简介

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,中国文化革命的主将。1918 年第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。著有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》等。

鲁迅的小说取材于当时病态的社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。

杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

散文以追忆儿时往事为主,平易晓畅,风趣生动。

写作背景

本文写于 1934 年。“九一八”事变以后,国民党统治集团依附于美、英等帝国主义,为了讨好他们,从政治、经济到文化都奉行“送去主义”。美、英等帝国主义操纵着中国的财政经济命脉,控制着中国的政治军事力量,不断对中国进行军事、经济、文化侵略。

当时国内文化界各种思潮泛滥,在对待民族传统文化和西方外来文化的问题上,也存在着两种错误倾向:一种是全盘肯定,全盘吸收;一种是全盘否定,盲目排斥。这两种倾向,都不利于我国文化的发展。针对这些情况,鲁迅写了这篇文章,阐明了无产阶级应该正确对待中外文化遗产的基本观点。

知识卡片

杂 文

杂文是直接、迅速地反映社会事变或动向的文艺性论文。

内容形式:内容广泛,形式多样。有关社会生活、文化动态以及政治情况的杂感、杂谈、杂论和随笔都可归入杂文。

文体特点:“杂而有文”,短小、犀利、隽永,富于文艺色彩,语言优美,具有艺术感染力。

在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

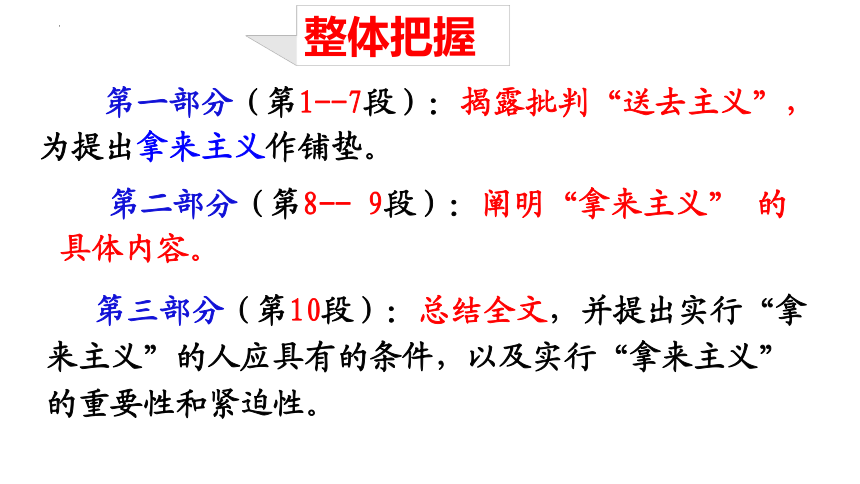

整体把握

第一部分(第1--7段):揭露批判“送去主义”, 为提出拿来主义作铺垫。

第二部分(第8-- 9段):阐明“拿来主义” 的具体内容。

第三部分(第10段):总结全文,并提出实行“拿来主义”的人应具有的条件,以及实行“拿来主义”的重要性和紧迫性。

课文探究

1.简析“给枪炮打破了大门”“碰了一串钉子”运用的修辞手法及作用。

“给枪炮打破了大门”是借代,“碰了一串钉子”是比喻,形象地揭露了“闭关主义”造成的后果,又揭示了“送去主义”产生的原因。从一个极端跳到了另一个极端,暗讽国民党政府彻头彻尾的卖国主义本质。

2.论证“送去主义”的危害用了什么论证方法?请简要分析。

类比论证。作者把中国的“送去主义”和尼采作类比,借尼采自诩为太阳却发疯的结局,讽刺和批判了“送去主义”的愚蠢可笑。“磕头贺喜”“讨”“残羹冷炙”“奖赏”等词形象地揭示了“送去主义”的惨痛后果——亡国灭种、危及子孙。

3.“抛来”和“抛给”有何区别?

“抛来”指把无用的东西抛弃掉,或无代价地送人或施舍,一般不怀有什么不良动机或企图。“抛给”指有目的地、恶意地输出。此处的“送来”是“抛给”的体面说法,但与“抛给”实质相同,指帝国主义向中国倾销剩余物资,进行经济侵略和文化侵略。

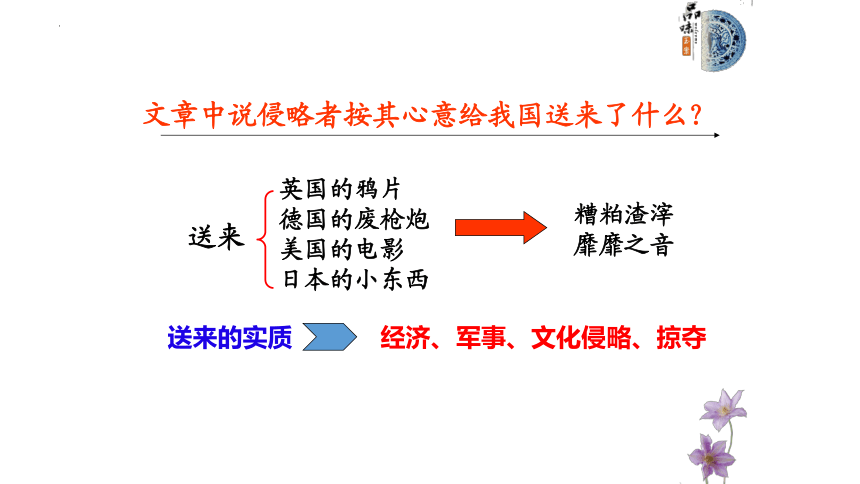

文章中说侵略者按其心意给我国送来了什么

送来

英国的鸦片

德国的废枪炮

美国的电影

日本的小东西

糟粕渣滓

靡靡之音

经济、军事、文化侵略、掠夺

送来的实质

4.“运用脑髓 ,放出眼光,自己来拿!” 这句话在结构上起什么作用?有什么含义?

这句话承上启下,由“闭关主义”“送去主义”过渡到对“拿来主义”的确立和论证。“运用脑髓”是动脑思考;“放出眼光”是识别精华和糟粕;“自己来拿”是根据自己的需要独立自主地选择,取其精华,去其糟粕,为我所用。

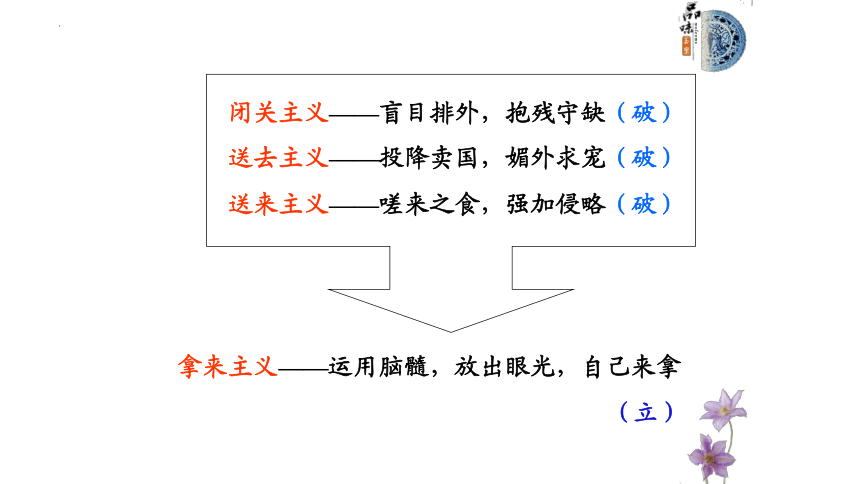

闭关主义——盲目排外,抱残守缺(破)

送去主义——投降卖国,媚外求宠(破)

送来主义——嗟来之食,强加侵略(破)

拿来主义——运用脑髓,放出眼光,自己来拿

(立)

5.第八段段采用了什么论证方法?批判了几种错误态度?

比喻论证。

作者把文化遗产比喻成“大宅子”,具体批判了对待文化遗产的三种错误态度:

孱头——不敢接触,

昏蛋——全盘否定,

废物——全盘接受。

6.赏析下列语段中加色的词。

看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在毛厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。

“鱼翅”比喻文化遗产中的精华部分,“吃掉”指全部继承,吸收其营养;“鸦片”比喻文化遗产中精华与糟粕并存的部分,“送到药房里去”指让其有用的部分发挥作用;“烟枪和烟灯”比喻文化遗产中的旧形式,“进博物馆”指适当保留,以作反面教材;“姨太太”是纯粹的糟粕,“走散”表明要毫不留情地抛弃。

★“送来”和“拿来”有什么不同 用一句话说明怎样 “拿”

“送来”不等于“拿来”。

“送来”是被动接受,而“拿来”是主动获取;

“送来”的是帝国主义剩余的东西,而“拿来”的是经过挑选的有用的东西.

我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

--有思考

--有鉴别

--有选择

★“大宅子”比喻什么 对待文化遗产,文章一共列举了几种态度 是怎样说理的

大 宅 子

文 化 遗 产

不敢进门

接受一切

放火烧光

“拿来”!

形象的比喻论证,继承“大宅子”即继承“文化遗产”。

不敢接受

全盘否定

辩证吸收

全盘肯定

怕被染污徘徊不敢走进门

比喻 害怕继承拒绝借鉴的逃避主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第一种错误态度

指哪类人?

孱头

勃然大怒放

一把火烧光

比喻割断历史,

盲目排斥的虚无主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第二种错误态度

指哪类人?

昏蛋

欣欣然蹩进卧室

大吸鸦片

比喻崇洋媚外全盘西化的

投降主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第三种错误态度

指哪类人?

废物

7、 课文第九段中的“大宅子”、“鱼翅”、“鸦片”“烟灯和烟枪”、“姨太太”等分别比喻什么?这些比喻分别与最后一段中的哪些词相对应?

大宅子——比喻文化遗产

鱼翅———比喻文化遗产中的精华

鸦片———比喻文化遗产中的糟粕、也有某些有益的部分

烟枪烟灯、姨太太——比喻文化遗产中的糟粕。

使用—(鱼翅)吃掉,(鸦片)供治病

存放—(鸦片)送到药房里去,(烟具)送一点给博物馆。

毁灭—(烟具)大可以毁掉,(姨太太)请它们各自走散。

态 度

具 体 所 指

对 象

鱼翅

烟枪

烟灯

鸦片

姨太太

如何正确对待文化遗产?

文化遗产中的精华

文化遗产中的旧形式

文化遗产中精华、糟粕互见的部分

文化遗产中的糟粕

吸收(使用)

适当保存(存放 毁灭)

批判地吸收(使用 毁灭)

坚决抛弃(毁灭)

一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

吸取精华,剔除糟粕!

先占后挑.

内容小结

主题归纳

文章批判了当时国民党政府媚外求荣的妥协政策和一些人对待文化遗产的错误态度,剖析其错误本质,阐明了理性对待文化遗产及外来文化的基本原则和方法:既反对不加分析的全盘西化,又反对盲目排斥和拒绝接受任何外来文化,而主张实行“拿来主义”,即正确继承传统文化和选择性借鉴外来文化,这是成为新人、构建新文艺的必经之路。

深入探究

1.本文主张的“拿来主义”的内容指什么?应怎样理解?

所谓“拿来主义”,就是在对待文化遗产和外来文化时,要根据自己的需要,“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。这里的“运用脑髓”是指独立思考,“放出眼光”是指鉴别精华与糟粕,“自己来拿”是指独立自主地进行选择。也就是说,对待文化遗产和外来文化,“占有”是前提,“挑选”是关键,“创新”是目的。挑选的标准在于是否有营养、有用,从而区别对待,吸取精华,剔除糟粕。只有正确继承传统文化并借鉴吸收外来文化,加以创新,才能为我所用。

2.本文题目是“拿来主义”,第 1 段却写“闭关主义”和“送去主义”,这样安排内容有什么作用?

先破后立,对比鲜明。

一是先指出“闭关主义”和“送去主义”这两种对待外来文化和文化遗产的错误态度,把它们驳倒,也就自然引出了正确的观点“拿来主义”。这是先破后立,破得彻底,立得更稳。

二是“闭关主义”“送去主义”是作为“拿来主义”的对立面出现的,并与之形成了鲜明对比,先写它们可使“拿来主义”的观点更有说服力。

3. 结合全文,回答对待历史文化遗产和外来文化的正确态度是什么。

① 取其精华,去其糟粕。精华:事物最好的部分。糟粕:喻指事物中坏的、无用的部分。吸取历史文化遗产中最好的部分,舍弃其中坏的、无用的部分。

② 批判地继承。对外来文化既不能全盘肯定,也不能全盘否定,要具体问题具体分析,学会取舍,学会扬弃。

③ 推陈出新,古为今用。在去掉历史文化遗产中的糟粕,取其精华的基础上,使它向新的方向发展。用优秀的文化遗产和外来文化,推动当前社会向前发展。

4. 这篇杂文在写法和语言上有哪些特点?

① 以小见大。

作者选用细小的、人们熟悉的事物作比喻来阐明一个抽象的、深刻的道理。对于历史文化的批判继承和与外来文化的沟通交流这样的重大问题,如果摆开阵势,铺开来谈,在千余字的杂文中几乎是不可能谈好的。作者通过比喻,化抽象为具体,化艰深为浅显,化枯燥为生动,使读者一读就懂,令人信服。在本文中,不仅整个比喻(“大宅子”)是贴切的,而且局部的比喻也是贴切的。如用“孱头”“昏蛋”“废物”来批判三种对待文化遗产的错误态度;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪和烟灯”及“姨太太”来比喻文化遗产中的组成部分;用“占有”“挑选”和创新来说明继承文化遗产的三种方法:这些都十分贴切,丝丝入扣。

② 犀利深刻。

犀利指能够用一句话,甚至一个词语深刻地揭示事物的现象或本质。例如“这种奖赏,不要误解为‘抛来’的东西,这 是‘抛给’的”,一个“给”字点出了帝国主义的险恶用心。“其 实,这正是因为那是‘送来’的,而不是‘拿来’的缘故”一句话就把“送来”和“拿来”的区别点明了。犀利的语言多用于揭露敌人罪行,鞭笞丑恶,也用于一般的剖析事理、揭示矛盾。如文章的最后一段,只有五句话,但集中回答了五个问题,论因果、做选择、做判断,都无可移易。每一句话都是语言精确、犀利的典范。

③ 幽默风趣。

幽默是敏锐、机智和含蓄、委婉的结合物,在论辩类文章中能显示出从容不迫、游刃有余的风度。最典型的例子是第 9 段中那些精当而风趣的比喻。作者对于如何占有,怎样挑选,早已深思熟虑,胸有成竹。题目虽大,道理虽深,却能以小喻大,深入浅出。既令人信服,也使人受到感染,这就是幽默的力量。鲁迅的幽默和风趣,“揭开了矛盾,把我们的思想引导到事物内蕴的深度,暗示了他的非凡的观察力”。

1. 理清思路,把握文意,明确拿来主义”的含意。

2. 揣摩文中的重点词句,领悟本文犀利、幽默的语言风格。

3. 掌握先破后立的论证方式及类比论证、对比论证、比喻论证等常见的论证方法。

4. 思考“拿来主义”的现实意义,正确、客观地看待传统文化和外来文化。

拿来主义

学习目标

课前预习

自诩(xǔ) 残羹(gēng) 冷炙(zhì)

冠冕(guān miǎn)堂皇 骨髓(suǐ)

吝啬(lìn sè) 蹩(bié) 孱头(càn)

礼尚往来:礼节上重在有来有往。尚:崇尚,重视。

自诩:自我夸耀。

譬如(pì):比如。

作者简介

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,中国文化革命的主将。1918 年第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。著有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》等。

鲁迅的小说取材于当时病态的社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。

杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

散文以追忆儿时往事为主,平易晓畅,风趣生动。

写作背景

本文写于 1934 年。“九一八”事变以后,国民党统治集团依附于美、英等帝国主义,为了讨好他们,从政治、经济到文化都奉行“送去主义”。美、英等帝国主义操纵着中国的财政经济命脉,控制着中国的政治军事力量,不断对中国进行军事、经济、文化侵略。

当时国内文化界各种思潮泛滥,在对待民族传统文化和西方外来文化的问题上,也存在着两种错误倾向:一种是全盘肯定,全盘吸收;一种是全盘否定,盲目排斥。这两种倾向,都不利于我国文化的发展。针对这些情况,鲁迅写了这篇文章,阐明了无产阶级应该正确对待中外文化遗产的基本观点。

知识卡片

杂 文

杂文是直接、迅速地反映社会事变或动向的文艺性论文。

内容形式:内容广泛,形式多样。有关社会生活、文化动态以及政治情况的杂感、杂谈、杂论和随笔都可归入杂文。

文体特点:“杂而有文”,短小、犀利、隽永,富于文艺色彩,语言优美,具有艺术感染力。

在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

整体把握

第一部分(第1--7段):揭露批判“送去主义”, 为提出拿来主义作铺垫。

第二部分(第8-- 9段):阐明“拿来主义” 的具体内容。

第三部分(第10段):总结全文,并提出实行“拿来主义”的人应具有的条件,以及实行“拿来主义”的重要性和紧迫性。

课文探究

1.简析“给枪炮打破了大门”“碰了一串钉子”运用的修辞手法及作用。

“给枪炮打破了大门”是借代,“碰了一串钉子”是比喻,形象地揭露了“闭关主义”造成的后果,又揭示了“送去主义”产生的原因。从一个极端跳到了另一个极端,暗讽国民党政府彻头彻尾的卖国主义本质。

2.论证“送去主义”的危害用了什么论证方法?请简要分析。

类比论证。作者把中国的“送去主义”和尼采作类比,借尼采自诩为太阳却发疯的结局,讽刺和批判了“送去主义”的愚蠢可笑。“磕头贺喜”“讨”“残羹冷炙”“奖赏”等词形象地揭示了“送去主义”的惨痛后果——亡国灭种、危及子孙。

3.“抛来”和“抛给”有何区别?

“抛来”指把无用的东西抛弃掉,或无代价地送人或施舍,一般不怀有什么不良动机或企图。“抛给”指有目的地、恶意地输出。此处的“送来”是“抛给”的体面说法,但与“抛给”实质相同,指帝国主义向中国倾销剩余物资,进行经济侵略和文化侵略。

文章中说侵略者按其心意给我国送来了什么

送来

英国的鸦片

德国的废枪炮

美国的电影

日本的小东西

糟粕渣滓

靡靡之音

经济、军事、文化侵略、掠夺

送来的实质

4.“运用脑髓 ,放出眼光,自己来拿!” 这句话在结构上起什么作用?有什么含义?

这句话承上启下,由“闭关主义”“送去主义”过渡到对“拿来主义”的确立和论证。“运用脑髓”是动脑思考;“放出眼光”是识别精华和糟粕;“自己来拿”是根据自己的需要独立自主地选择,取其精华,去其糟粕,为我所用。

闭关主义——盲目排外,抱残守缺(破)

送去主义——投降卖国,媚外求宠(破)

送来主义——嗟来之食,强加侵略(破)

拿来主义——运用脑髓,放出眼光,自己来拿

(立)

5.第八段段采用了什么论证方法?批判了几种错误态度?

比喻论证。

作者把文化遗产比喻成“大宅子”,具体批判了对待文化遗产的三种错误态度:

孱头——不敢接触,

昏蛋——全盘否定,

废物——全盘接受。

6.赏析下列语段中加色的词。

看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在毛厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。

“鱼翅”比喻文化遗产中的精华部分,“吃掉”指全部继承,吸收其营养;“鸦片”比喻文化遗产中精华与糟粕并存的部分,“送到药房里去”指让其有用的部分发挥作用;“烟枪和烟灯”比喻文化遗产中的旧形式,“进博物馆”指适当保留,以作反面教材;“姨太太”是纯粹的糟粕,“走散”表明要毫不留情地抛弃。

★“送来”和“拿来”有什么不同 用一句话说明怎样 “拿”

“送来”不等于“拿来”。

“送来”是被动接受,而“拿来”是主动获取;

“送来”的是帝国主义剩余的东西,而“拿来”的是经过挑选的有用的东西.

我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

--有思考

--有鉴别

--有选择

★“大宅子”比喻什么 对待文化遗产,文章一共列举了几种态度 是怎样说理的

大 宅 子

文 化 遗 产

不敢进门

接受一切

放火烧光

“拿来”!

形象的比喻论证,继承“大宅子”即继承“文化遗产”。

不敢接受

全盘否定

辩证吸收

全盘肯定

怕被染污徘徊不敢走进门

比喻 害怕继承拒绝借鉴的逃避主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第一种错误态度

指哪类人?

孱头

勃然大怒放

一把火烧光

比喻割断历史,

盲目排斥的虚无主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第二种错误态度

指哪类人?

昏蛋

欣欣然蹩进卧室

大吸鸦片

比喻崇洋媚外全盘西化的

投降主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第三种错误态度

指哪类人?

废物

7、 课文第九段中的“大宅子”、“鱼翅”、“鸦片”“烟灯和烟枪”、“姨太太”等分别比喻什么?这些比喻分别与最后一段中的哪些词相对应?

大宅子——比喻文化遗产

鱼翅———比喻文化遗产中的精华

鸦片———比喻文化遗产中的糟粕、也有某些有益的部分

烟枪烟灯、姨太太——比喻文化遗产中的糟粕。

使用—(鱼翅)吃掉,(鸦片)供治病

存放—(鸦片)送到药房里去,(烟具)送一点给博物馆。

毁灭—(烟具)大可以毁掉,(姨太太)请它们各自走散。

态 度

具 体 所 指

对 象

鱼翅

烟枪

烟灯

鸦片

姨太太

如何正确对待文化遗产?

文化遗产中的精华

文化遗产中的旧形式

文化遗产中精华、糟粕互见的部分

文化遗产中的糟粕

吸收(使用)

适当保存(存放 毁灭)

批判地吸收(使用 毁灭)

坚决抛弃(毁灭)

一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

吸取精华,剔除糟粕!

先占后挑.

内容小结

主题归纳

文章批判了当时国民党政府媚外求荣的妥协政策和一些人对待文化遗产的错误态度,剖析其错误本质,阐明了理性对待文化遗产及外来文化的基本原则和方法:既反对不加分析的全盘西化,又反对盲目排斥和拒绝接受任何外来文化,而主张实行“拿来主义”,即正确继承传统文化和选择性借鉴外来文化,这是成为新人、构建新文艺的必经之路。

深入探究

1.本文主张的“拿来主义”的内容指什么?应怎样理解?

所谓“拿来主义”,就是在对待文化遗产和外来文化时,要根据自己的需要,“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。这里的“运用脑髓”是指独立思考,“放出眼光”是指鉴别精华与糟粕,“自己来拿”是指独立自主地进行选择。也就是说,对待文化遗产和外来文化,“占有”是前提,“挑选”是关键,“创新”是目的。挑选的标准在于是否有营养、有用,从而区别对待,吸取精华,剔除糟粕。只有正确继承传统文化并借鉴吸收外来文化,加以创新,才能为我所用。

2.本文题目是“拿来主义”,第 1 段却写“闭关主义”和“送去主义”,这样安排内容有什么作用?

先破后立,对比鲜明。

一是先指出“闭关主义”和“送去主义”这两种对待外来文化和文化遗产的错误态度,把它们驳倒,也就自然引出了正确的观点“拿来主义”。这是先破后立,破得彻底,立得更稳。

二是“闭关主义”“送去主义”是作为“拿来主义”的对立面出现的,并与之形成了鲜明对比,先写它们可使“拿来主义”的观点更有说服力。

3. 结合全文,回答对待历史文化遗产和外来文化的正确态度是什么。

① 取其精华,去其糟粕。精华:事物最好的部分。糟粕:喻指事物中坏的、无用的部分。吸取历史文化遗产中最好的部分,舍弃其中坏的、无用的部分。

② 批判地继承。对外来文化既不能全盘肯定,也不能全盘否定,要具体问题具体分析,学会取舍,学会扬弃。

③ 推陈出新,古为今用。在去掉历史文化遗产中的糟粕,取其精华的基础上,使它向新的方向发展。用优秀的文化遗产和外来文化,推动当前社会向前发展。

4. 这篇杂文在写法和语言上有哪些特点?

① 以小见大。

作者选用细小的、人们熟悉的事物作比喻来阐明一个抽象的、深刻的道理。对于历史文化的批判继承和与外来文化的沟通交流这样的重大问题,如果摆开阵势,铺开来谈,在千余字的杂文中几乎是不可能谈好的。作者通过比喻,化抽象为具体,化艰深为浅显,化枯燥为生动,使读者一读就懂,令人信服。在本文中,不仅整个比喻(“大宅子”)是贴切的,而且局部的比喻也是贴切的。如用“孱头”“昏蛋”“废物”来批判三种对待文化遗产的错误态度;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪和烟灯”及“姨太太”来比喻文化遗产中的组成部分;用“占有”“挑选”和创新来说明继承文化遗产的三种方法:这些都十分贴切,丝丝入扣。

② 犀利深刻。

犀利指能够用一句话,甚至一个词语深刻地揭示事物的现象或本质。例如“这种奖赏,不要误解为‘抛来’的东西,这 是‘抛给’的”,一个“给”字点出了帝国主义的险恶用心。“其 实,这正是因为那是‘送来’的,而不是‘拿来’的缘故”一句话就把“送来”和“拿来”的区别点明了。犀利的语言多用于揭露敌人罪行,鞭笞丑恶,也用于一般的剖析事理、揭示矛盾。如文章的最后一段,只有五句话,但集中回答了五个问题,论因果、做选择、做判断,都无可移易。每一句话都是语言精确、犀利的典范。

③ 幽默风趣。

幽默是敏锐、机智和含蓄、委婉的结合物,在论辩类文章中能显示出从容不迫、游刃有余的风度。最典型的例子是第 9 段中那些精当而风趣的比喻。作者对于如何占有,怎样挑选,早已深思熟虑,胸有成竹。题目虽大,道理虽深,却能以小喻大,深入浅出。既令人信服,也使人受到感染,这就是幽默的力量。鲁迅的幽默和风趣,“揭开了矛盾,把我们的思想引导到事物内蕴的深度,暗示了他的非凡的观察力”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读