人美版八年级美术下册 春——文艺复兴的颂歌 教学设计

文档属性

| 名称 | 人美版八年级美术下册 春——文艺复兴的颂歌 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2023-11-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课 题:《春》

课 型:欣赏-评述

教 材:人美版八年级下册

课 时:一课时

教材分析:

《美术课程标准》2011版将“美术课程定性为具有人文性质的课程,主张让学生在广泛的文化情境中认识美术,通过美术作品与文化情境的互动,使学生既能通过一定的文化情境有效的解读和欣赏作品,又能通过作品了解相关的文化情境。”《春》是意大利文艺复兴时期著名画家波提切利创作的一幅经典的世界名画。本课主要从《春》是怎样表现文艺复兴精神,作品所表现出的春的气息,神话人物不同的象征关系三个方面来,加深学生对主题的理解。

依据新课标“核心素养”课程设计思路,我在实际教学过程中进行了相应调整:在小组讨论学习中,学生自己探究,强调通过深入作品美术语言分析,了解美术语言和创作的关系;通过任务驱动,将相关知识学习纳入“问题解决”的教学思路之中。

学情分析:

八年级学生已具备一定的美术作品欣赏能力,抽象思维能力和人文历史发展的认识能力。但是学生对于怎样运用美术语言来理解和欣赏作品,以及在美术核心素养文化理解中,从哲学、历史、社会角度,“以小观大”透过当时的作品感知当时的社会文化。通过对当时文化特征的认识,学生理解作品的意涵是有一定难度的。从核心素养角度出发,本课程将从《春》的构图、人物造型、画面色彩表现与创作背景入手,引导学生结合小组讨论来理解课程,提高对于欣赏课的图像识读、审美判断、文化理解的素养。

设计思路:

本课程从美术核心素养的角度出发,对原材料进行了重新组织设计。主要思路是大概念的引导,基本问题的分解,任务驱动的设计,层层分解、重组教材内容,然后再进行教学设计。

欣赏课的学习,需要综合地了解“美术语言”与“表现”的关系。为了形成绘画创作于历史、哲学、社会意识形态的联系,本课重点为绘画创作的美术语言的解读,学生通过本课内容的学习,系统地理解欣赏的环节和信息,做到描述、分析、讨论、解释、评价,从提高学生对美术作品进行,图像识读、审美判断、文化理解的素养。

大概念:文艺复兴时期的人文主义思想对绘画领域的影响。

基本问题:

1.《春》的创作主题和表现手法?

2.作品是怎样运用美术语言来表现的?(构图、造型、色彩)

3.文艺复兴时期美术作品是如何倡导人文主义精神的?

教学目标:

1.知识与技能:通过图像识读,学生初步了解《春》的创作主题和表现手法,理解作品表达的创作思想。

2.过程与方法:在审美判断中认识作品表达的美术语言,进一步理解作品体现的人文主义精神。

3.情感、态度与价值观:在图像识读和审美判断的基础上,了解作品的象征性,理解文艺复兴时期人文主义思想对绘画领域的影响。

教学重点和难点:

1.教学重点:

感知作品《春》的内容和形式美。

2.教学难点:

理解怎样运用美术语言来表现作品的构图、造型、色彩;理解文艺复兴时期的美术作品所倡导的人文主义精神。

教学方法:讲授法、小组探究、讨论法。

教学过程:

一、诗词导入

“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。” “草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。”“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”

你能用一两个形容词说一说诗句中的春天吗?诗人笔下的春天是万物复苏的,生机勃勃的。那么,画家笔下的春天是什么样的呢?

今天,我们就一起走进意大利文艺复兴早期的绘画大师波提切利,感受作品《春》带来的艺术魅力!

教师板书《春》

【设计意图】:感受诗人是怎样描写自然界的春天,引入画家笔下的春天,有利于学生快速进入课堂情景,为接下来的学习做好准备。

二、图像识读, 审美理解,自主探究(一)

描述,画了什么(整体观察)

教师小结:作品题材来自古希腊罗马神话故事,画面表现了,春天来了,众神在欢愉的场景。画面中一共九个人,分别是:众神的信使墨丘利、美惠三女神、爱与美的女神维纳斯、维纳斯的儿子爱神丘比特、花神、山林女神和西风神。

【设计意图】:图像识读是美术核心素养的重要组成部分。指导学生学会读图也是美术欣赏的基础。本环节指导学生读图要按照一定的顺序,读图要仔细,不仅要看到图像本身,还要学会思考图像背后传达的信息。学生根据自主学习单,通过图像识读初步了解作品的主题和内容。

图像识读, 审美理解,自主探究(二)

分析,怎么画的。(美术语言)

1.小组合作探究。

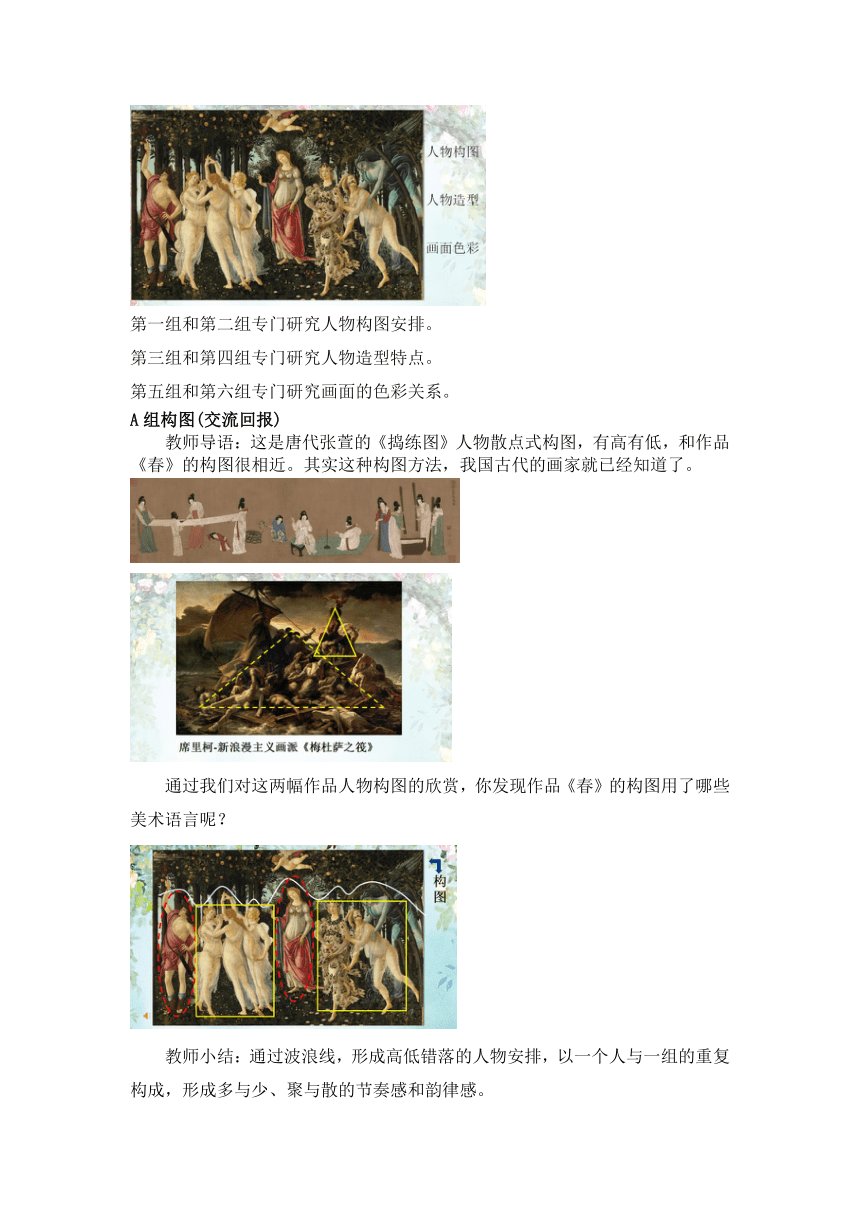

第一组和第二组专门研究人物构图安排。

第三组和第四组专门研究人物造型特点。

第五组和第六组专门研究画面的色彩关系。

A组构图(交流回报)

教师导语:这是唐代张萱的《捣练图》人物散点式构图,有高有低,和作品《春》的构图很相近。其实这种构图方法,我国古代的画家就已经知道了。

通过我们对这两幅作品人物构图的欣赏,你发现作品《春》的构图用了哪些美术语言呢?

教师小结:通过波浪线,形成高低错落的人物安排,以一个人与一组的重复构成,形成多与少、聚与散的节奏感和韵律感。

作者是怎样突出维纳斯的?

小结:在画面核心区域出现了三角形的人物构图,体现了人物安排的空间感、前后感和层次感,来表现主要人物维纳斯。

B组造型(交流回报)

教师导语:我们先来对比两幅作品,看看造型有没有区别?

教师小结:中世纪的造型,呆板、沉重、冷漠无情。《春》的人物造型,自由、青春、唯美、严谨、写实。《春》的作品造型受到意大利文艺复兴人文主义思想的影响,人文主义思想反对宗教对人性的束缚,反对神性,强调人性,强调人的存在和情感感受,是从虚无缥缈的神到现实生活的写照。所以人物造型,唯美、严谨、写实。

这种唯美、严谨、写实的造型不仅受到人文主义思想的影响,而且人物造型以线条为主,强调轮廓的拉长和变形,以线条承托人物结构,人物的身材修长、美丽,比例达到1:8。这与文艺复兴早期的艺术家注重明暗和体积是不一样的。

C组画面色彩(交流回报)

教师小结:这幅作品的色彩搭配也是有象征性的,哪两个人物用了红色 有什么象征?(权利、高贵、庄重。)

在前面的课程中,我们学过《绘画的多元化》,中国传统绘画的材料是国画颜料,这幅作品的绘画材料是蛋彩画,蛋清与油画颜料进行调和,这种材料倾向于平面的装饰效果,没有文艺复兴的体积感,从某种意义上说有点像中国的工笔画,工笔重彩,轮廓为主。从波提切利的作品《春》,我们可以感受到,它的作品具有以秀逸的风格、明丽的色彩、轻灵的线条、恬淡的诗意,散发着迷人的光辉!

小悬念:

过渡语:这里,老师又给大家留了个小悬念:在维纳斯身后出现了怎样的形状?

教师小结:维纳斯身后的拱形花环,只有在圣经故事里圣母才有这样代表神的光环。而且维纳斯的造型也借用了早期圣母的形象,象征维纳斯如圣母般慈祥和神圣。

总结:通过对作品构图、造型、色彩的了解,我们知道了作者是怎样运用美术语言来创作的。他为什么要创作这幅作品,又想表达什么呢?

【设计意图】:从美术本体出发,引导学生在图像识读的基础上进一步探究作品的艺术特色(审美判断)。并从美术创作语言的角度,引导学生学习和感悟。

图像识读, 审美理解,自主探究(三)

解释(为什么画)

1.整幅作品描写了春回大地,众神在欢愉的场景。大家看一看人物的表情,他们真的愉快吗?你感受到了什么?

播放视频

教师小结:这种忧伤不仅因为作者体弱多病,也表现了他对社会政治的变革,美第齐家族的衰败,自己命运的变迁,心爱的人不幸离世的感伤。

【设计意图】:通过视频的介绍,加强理解和判断。通过交流,学生明白任何一件美术作品的创作,都要依托当时的时代背景。将作品放到历史情境中学习,有利于学生加深对作品的理解。

三、总结全课,深度理解。

【设计意图】:通过横向对比三幅不同时代的作品,使学生更好地理解,文艺复兴时期的人文主义思想对绘画领域的影响。美术学习也是文化的学习,最后通过诗歌的朗读,激发学生内心对作品的喜爱,以及对不同文化艺术的理解。

布置作业,课后拓展。

通过对作品《春》的欣赏理解,采用这种方法理解波提切利的另一幅作品《维纳斯的诞生》。

课 型:欣赏-评述

教 材:人美版八年级下册

课 时:一课时

教材分析:

《美术课程标准》2011版将“美术课程定性为具有人文性质的课程,主张让学生在广泛的文化情境中认识美术,通过美术作品与文化情境的互动,使学生既能通过一定的文化情境有效的解读和欣赏作品,又能通过作品了解相关的文化情境。”《春》是意大利文艺复兴时期著名画家波提切利创作的一幅经典的世界名画。本课主要从《春》是怎样表现文艺复兴精神,作品所表现出的春的气息,神话人物不同的象征关系三个方面来,加深学生对主题的理解。

依据新课标“核心素养”课程设计思路,我在实际教学过程中进行了相应调整:在小组讨论学习中,学生自己探究,强调通过深入作品美术语言分析,了解美术语言和创作的关系;通过任务驱动,将相关知识学习纳入“问题解决”的教学思路之中。

学情分析:

八年级学生已具备一定的美术作品欣赏能力,抽象思维能力和人文历史发展的认识能力。但是学生对于怎样运用美术语言来理解和欣赏作品,以及在美术核心素养文化理解中,从哲学、历史、社会角度,“以小观大”透过当时的作品感知当时的社会文化。通过对当时文化特征的认识,学生理解作品的意涵是有一定难度的。从核心素养角度出发,本课程将从《春》的构图、人物造型、画面色彩表现与创作背景入手,引导学生结合小组讨论来理解课程,提高对于欣赏课的图像识读、审美判断、文化理解的素养。

设计思路:

本课程从美术核心素养的角度出发,对原材料进行了重新组织设计。主要思路是大概念的引导,基本问题的分解,任务驱动的设计,层层分解、重组教材内容,然后再进行教学设计。

欣赏课的学习,需要综合地了解“美术语言”与“表现”的关系。为了形成绘画创作于历史、哲学、社会意识形态的联系,本课重点为绘画创作的美术语言的解读,学生通过本课内容的学习,系统地理解欣赏的环节和信息,做到描述、分析、讨论、解释、评价,从提高学生对美术作品进行,图像识读、审美判断、文化理解的素养。

大概念:文艺复兴时期的人文主义思想对绘画领域的影响。

基本问题:

1.《春》的创作主题和表现手法?

2.作品是怎样运用美术语言来表现的?(构图、造型、色彩)

3.文艺复兴时期美术作品是如何倡导人文主义精神的?

教学目标:

1.知识与技能:通过图像识读,学生初步了解《春》的创作主题和表现手法,理解作品表达的创作思想。

2.过程与方法:在审美判断中认识作品表达的美术语言,进一步理解作品体现的人文主义精神。

3.情感、态度与价值观:在图像识读和审美判断的基础上,了解作品的象征性,理解文艺复兴时期人文主义思想对绘画领域的影响。

教学重点和难点:

1.教学重点:

感知作品《春》的内容和形式美。

2.教学难点:

理解怎样运用美术语言来表现作品的构图、造型、色彩;理解文艺复兴时期的美术作品所倡导的人文主义精神。

教学方法:讲授法、小组探究、讨论法。

教学过程:

一、诗词导入

“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。” “草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。”“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”

你能用一两个形容词说一说诗句中的春天吗?诗人笔下的春天是万物复苏的,生机勃勃的。那么,画家笔下的春天是什么样的呢?

今天,我们就一起走进意大利文艺复兴早期的绘画大师波提切利,感受作品《春》带来的艺术魅力!

教师板书《春》

【设计意图】:感受诗人是怎样描写自然界的春天,引入画家笔下的春天,有利于学生快速进入课堂情景,为接下来的学习做好准备。

二、图像识读, 审美理解,自主探究(一)

描述,画了什么(整体观察)

教师小结:作品题材来自古希腊罗马神话故事,画面表现了,春天来了,众神在欢愉的场景。画面中一共九个人,分别是:众神的信使墨丘利、美惠三女神、爱与美的女神维纳斯、维纳斯的儿子爱神丘比特、花神、山林女神和西风神。

【设计意图】:图像识读是美术核心素养的重要组成部分。指导学生学会读图也是美术欣赏的基础。本环节指导学生读图要按照一定的顺序,读图要仔细,不仅要看到图像本身,还要学会思考图像背后传达的信息。学生根据自主学习单,通过图像识读初步了解作品的主题和内容。

图像识读, 审美理解,自主探究(二)

分析,怎么画的。(美术语言)

1.小组合作探究。

第一组和第二组专门研究人物构图安排。

第三组和第四组专门研究人物造型特点。

第五组和第六组专门研究画面的色彩关系。

A组构图(交流回报)

教师导语:这是唐代张萱的《捣练图》人物散点式构图,有高有低,和作品《春》的构图很相近。其实这种构图方法,我国古代的画家就已经知道了。

通过我们对这两幅作品人物构图的欣赏,你发现作品《春》的构图用了哪些美术语言呢?

教师小结:通过波浪线,形成高低错落的人物安排,以一个人与一组的重复构成,形成多与少、聚与散的节奏感和韵律感。

作者是怎样突出维纳斯的?

小结:在画面核心区域出现了三角形的人物构图,体现了人物安排的空间感、前后感和层次感,来表现主要人物维纳斯。

B组造型(交流回报)

教师导语:我们先来对比两幅作品,看看造型有没有区别?

教师小结:中世纪的造型,呆板、沉重、冷漠无情。《春》的人物造型,自由、青春、唯美、严谨、写实。《春》的作品造型受到意大利文艺复兴人文主义思想的影响,人文主义思想反对宗教对人性的束缚,反对神性,强调人性,强调人的存在和情感感受,是从虚无缥缈的神到现实生活的写照。所以人物造型,唯美、严谨、写实。

这种唯美、严谨、写实的造型不仅受到人文主义思想的影响,而且人物造型以线条为主,强调轮廓的拉长和变形,以线条承托人物结构,人物的身材修长、美丽,比例达到1:8。这与文艺复兴早期的艺术家注重明暗和体积是不一样的。

C组画面色彩(交流回报)

教师小结:这幅作品的色彩搭配也是有象征性的,哪两个人物用了红色 有什么象征?(权利、高贵、庄重。)

在前面的课程中,我们学过《绘画的多元化》,中国传统绘画的材料是国画颜料,这幅作品的绘画材料是蛋彩画,蛋清与油画颜料进行调和,这种材料倾向于平面的装饰效果,没有文艺复兴的体积感,从某种意义上说有点像中国的工笔画,工笔重彩,轮廓为主。从波提切利的作品《春》,我们可以感受到,它的作品具有以秀逸的风格、明丽的色彩、轻灵的线条、恬淡的诗意,散发着迷人的光辉!

小悬念:

过渡语:这里,老师又给大家留了个小悬念:在维纳斯身后出现了怎样的形状?

教师小结:维纳斯身后的拱形花环,只有在圣经故事里圣母才有这样代表神的光环。而且维纳斯的造型也借用了早期圣母的形象,象征维纳斯如圣母般慈祥和神圣。

总结:通过对作品构图、造型、色彩的了解,我们知道了作者是怎样运用美术语言来创作的。他为什么要创作这幅作品,又想表达什么呢?

【设计意图】:从美术本体出发,引导学生在图像识读的基础上进一步探究作品的艺术特色(审美判断)。并从美术创作语言的角度,引导学生学习和感悟。

图像识读, 审美理解,自主探究(三)

解释(为什么画)

1.整幅作品描写了春回大地,众神在欢愉的场景。大家看一看人物的表情,他们真的愉快吗?你感受到了什么?

播放视频

教师小结:这种忧伤不仅因为作者体弱多病,也表现了他对社会政治的变革,美第齐家族的衰败,自己命运的变迁,心爱的人不幸离世的感伤。

【设计意图】:通过视频的介绍,加强理解和判断。通过交流,学生明白任何一件美术作品的创作,都要依托当时的时代背景。将作品放到历史情境中学习,有利于学生加深对作品的理解。

三、总结全课,深度理解。

【设计意图】:通过横向对比三幅不同时代的作品,使学生更好地理解,文艺复兴时期的人文主义思想对绘画领域的影响。美术学习也是文化的学习,最后通过诗歌的朗读,激发学生内心对作品的喜爱,以及对不同文化艺术的理解。

布置作业,课后拓展。

通过对作品《春》的欣赏理解,采用这种方法理解波提切利的另一幅作品《维纳斯的诞生》。