江苏省扬州市部分中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省扬州市部分中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 286.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-17 14:46:01 | ||

图片预览

文档简介

扬州市部分中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史 2023.11

试卷满分:100分 考试时间:75分钟

注意事项:

1.作答第1卷前,请考生务必将自己的姓名、考试证号等写在答题卡上并贴上条形码。

2.将选择题答案填写在答题卡的指定位置上(使用机读卡的用2B铅笔在机读卡上填涂),非选择题一律在答题卡上作答,在试卷上答题无效。

3.考试结束后,请将机读卡和答题卡交监考人员。

第I卷(选择题共80分)

一.单项选择题:本大题共40小题,每小题2分,共80分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题意的。(请将所有选择题答案填到答题卡的指定位置中。)

1.距今6000多年前,河南濮阳西水坡遗址发现一座墓葬中由蚌壳堆出的龙的形象;距今5000多年前的红山文化和长江中下游凌家滩文化中都出土了身体呈C型的玉龙。材料可以用来说明( )

A.中华文明多元一体特征 B.阶级分化日益明显

C.国家统一趋势不断加强 D.华夏认同观念形成

2.盘庚之政的实施,使越来越多的诸侯归附于商王朝的统治之下。此后,随着商王祖甲改制的进行,以后的几代商王均竭力扩大王权,这极大地限制了内外服在国家事务中的影响力。这些现象表明,盘庚迁殷后的商代( )

A.出现专制集权体制 B.内外服制达到鼎盛

C.商王权威得到加强 D.社会改革蔚然成风

3.井田制由原始氏族公社土地公有制发展演变而来,其基本特点是实际耕作者对土地无所有权,而只有使用权。土地在一定范围内实行定期平均分配。关于井田制说法错误的是( )

A.性质为奴隶主土地国有制 B.有组织的集体生产劳动

C.周王是最高的土地所有者 D.土地可以进行流通买卖

4.春秋战国时期,儒家主张为政以德,法家主张以法治国、君主集权,道家要求“无为而治”,墨家希望选贤任能。他们都( )

A.体现了强烈的民本色彩 B.彻底否定三代的治国理念

C.主张建立中央集权制度 D.希望建立稳定的社会秩序

5.《史记.商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”这主要是因为商鞅变法实行( )

A.奖励军功 B.推行县制

C.重农抑商 D.什伍连坐

6.“奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭答天下,威振四海。”这段文字描述的历史人物,创立了( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.皇帝制

7.有学者认为,早期中国从“猴山结构”的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。这反映出早期中国( )

A.政权由松散趋向严密 B.中央集权制度不断完善

C.思想由多元趋向统一 D.宗法血缘制度土崩瓦解

8.西汉王朝在边疆少数民族集中的地区设置道进行管理,而对于归附的边疆少数民族较大的群体设置“属国”进行统辖,在西域、西北、西南、南方边疆少数民族地区根据各地区不同的情况,分别设置了军政机构对少数民族进行管理。上述做法( )

A.旨在强化“中国认同” B.促进了区域之间的均衡发展

C.有效加强了君主专制 D.表明边疆管理注重因地制宜

9.汉初允许盐铁私营,主要由富商、豪强所控制,他们以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦。武帝时实行盐铁专卖政策,“贵贱有平而民不疑………虽使五尺之童适市,莫之或欺。”这一变化说明专卖政策( )

A.促进了市场秩序的规范 B.完善了政府的经济职能

C.提供了物美价廉的商品 D.增加了财政收入与来源

10.《汉书》是我国第一部纪传体断代史,记述了上至汉高祖元年(公元前206年),下至新朝王莽地皇四年(公元23年),共229年的史事。下列事件不能在《汉书》中查到的是( )

A.尊奉黄老无为思想 B.罢黜百家独尊儒术

C.蔡伦改进了造纸术 D.设立了中外朝制度

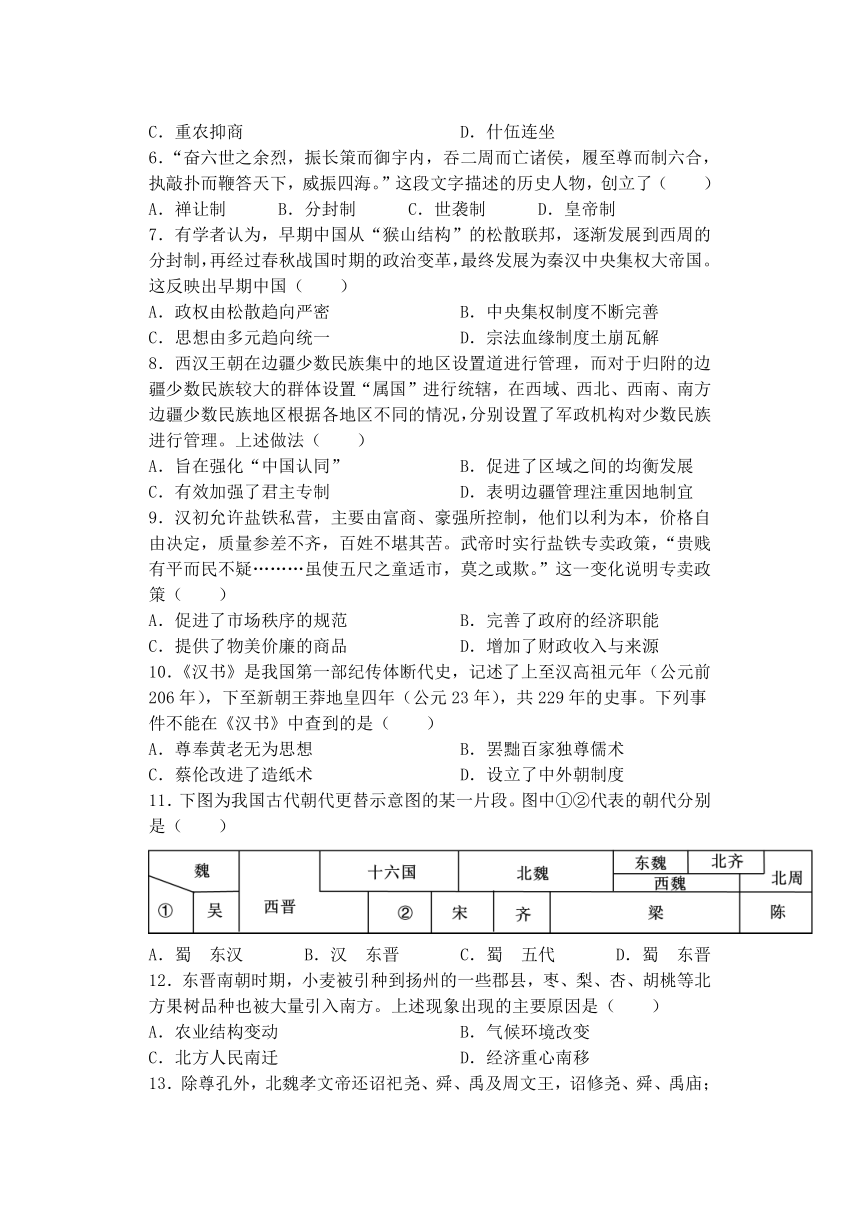

11.下图为我国古代朝代更替示意图的某一片段。图中①②代表的朝代分别是( )

A.蜀 东汉 B.汉 东晋 C.蜀 五代 D.蜀 东晋

12.东晋南朝时期,小麦被引种到扬州的一些郡县,枣、梨、杏、胡桃等北方果树品种也被大量引入南方。上述现象出现的主要原因是( )

A.农业结构变动 B.气候环境改变

C.北方人民南迁 D.经济重心南移

13.除尊孔外,北魏孝文帝还诏祀尧、舜、禹及周文王,诏修尧、舜、禹庙;又祭汉高祖,又遣使祭东汉光武及明、章三帝陵;又遣使祭泰山及华山等。孝文帝上述举动意在( )

A.学习汉朝的治国理政经验 B.传播儒家礼制文化

C.彰显政权的华夏正统地位 D.推动鲜卑民族汉化

14.唐太宗从高昌获取了马奶葡萄的种植和酿酒技术,使中原出现了葡萄美酒;高丽人王毛仲把养马技术发展到极致,使开元、天宝年间的唐朝官马达75万匹的规模;龟兹锦、朝霞锦、桂管布这些周边纺织技术的引入,使中原纺织业得到进一步发展。这表明( )

A.民族交流促进了经济发展 B.中原王朝工商业落后

C.唐朝民族政策凸显务实性 D.丝绸之路的畅通无阻

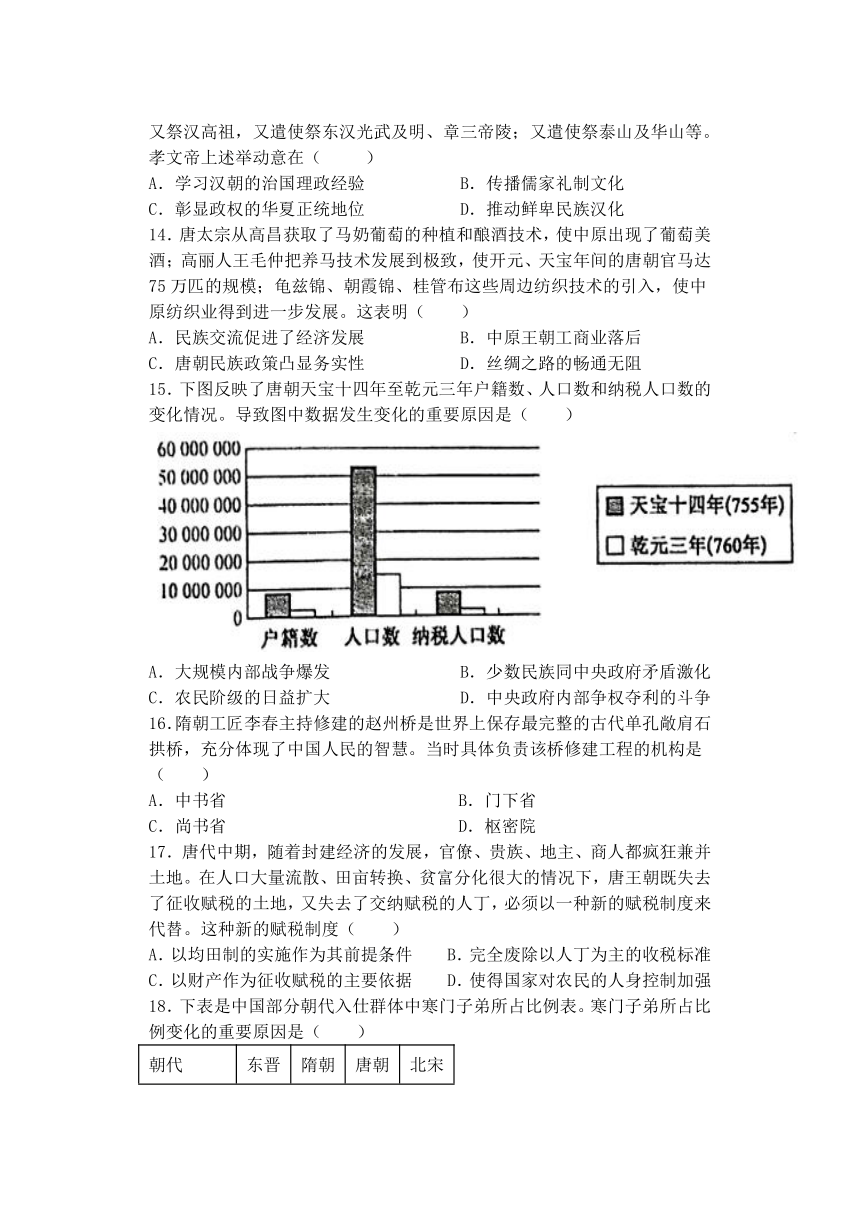

15.下图反映了唐朝天宝十四年至乾元三年户籍数、人口数和纳税人口数的变化情况。导致图中数据发生变化的重要原因是( )

A.大规模内部战争爆发 B.少数民族同中央政府矛盾激化

C.农民阶级的日益扩大 D.中央政府内部争权夺利的斗争

16.隋朝工匠李春主持修建的赵州桥是世界上保存最完整的古代单孔敞肩石拱桥,充分体现了中国人民的智慧。当时具体负责该桥修建工程的机构是( )

A.中书省 B.门下省

C.尚书省 D.枢密院

17.唐代中期,随着封建经济的发展,官僚、贵族、地主、商人都疯狂兼并土地。在人口大量流散、田亩转换、贫富分化很大的情况下,唐王朝既失去了征收赋税的土地,又失去了交纳赋税的人丁,必须以一种新的赋税制度来代替。这种新的赋税制度( )

A.以均田制的实施作为其前提条件 B.完全废除以人丁为主的收税标准

C.以财产作为征收赋税的主要依据 D.使得国家对农民的人身控制加强

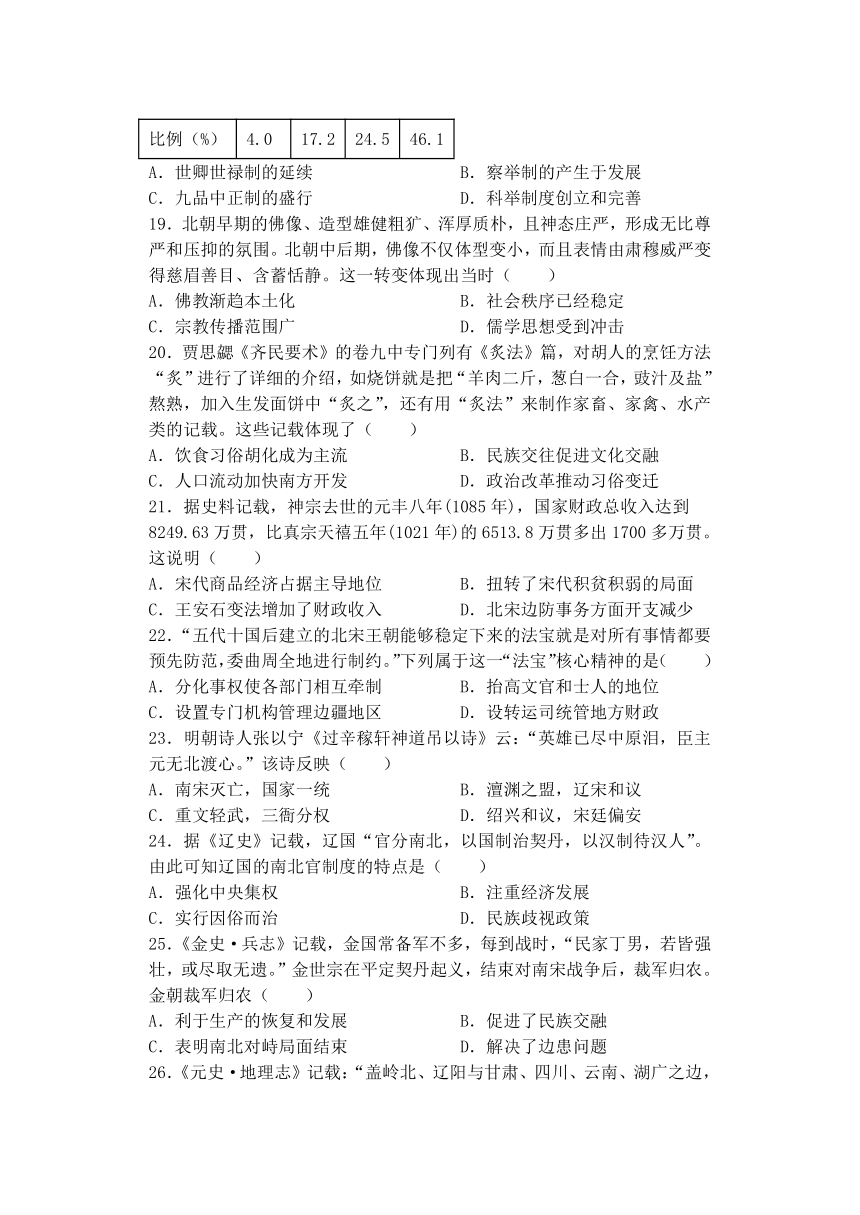

18.下表是中国部分朝代入仕群体中寒门子弟所占比例表。寒门子弟所占比例变化的重要原因是( )

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例(%) 4.0 17.2 24.5 46.1

A.世卿世禄制的延续 B.察举制的产生于发展

C.九品中正制的盛行 D.科举制度创立和完善

19.北朝早期的佛像、造型雄健粗犷、浑厚质朴,且神态庄严,形成无比尊严和压抑的氛围。北朝中后期,佛像不仅体型变小,而且表情由肃穆威严变得慈眉善目、含蓄恬静。这一转变体现出当时( )

A.佛教渐趋本土化 B.社会秩序已经稳定

C.宗教传播范围广 D.儒学思想受到冲击

20.贾思勰《齐民要术》的卷九中专门列有《炙法》篇,对胡人的烹饪方法“炙”进行了详细的介绍,如烧饼就是把“羊肉二斤,葱白一合,豉汁及盐”熬熟,加入生发面饼中“炙之”,还有用“炙法”来制作家畜、家禽、水产类的记载。这些记载体现了( )

A.饮食习俗胡化成为主流 B.民族交往促进文化交融

C.人口流动加快南方开发 D.政治改革推动习俗变迁

21.据史料记载,神宗去世的元丰八年(1085年),国家财政总收入达到8249.63万贯,比真宗天禧五年(1021年)的6513.8万贯多出1700多万贯。这说明( )

A.宋代商品经济占据主导地位 B.扭转了宋代积贫积弱的局面

C.王安石变法增加了财政收入 D.北宋边防事务方面开支减少

22.“五代十国后建立的北宋王朝能够稳定下来的法宝就是对所有事情都要预先防范,委曲周全地进行制约。”下列属于这一“法宝”核心精神的是( )

A.分化事权使各部门相互牵制 B.抬高文官和士人的地位

C.设置专门机构管理边疆地区 D.设转运司统管地方财政

23.明朝诗人张以宁《过辛稼轩神道吊以诗》云:“英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心。”该诗反映( )

A.南宋灭亡,国家一统 B.澶渊之盟,辽宋和议

C.重文轻武,三衙分权 D.绍兴和议,宋廷偏安

24.据《辽史》记载,辽国“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。由此可知辽国的南北官制度的特点是( )

A.强化中央集权 B.注重经济发展

C.实行因俗而治 D.民族歧视政策

25.《金史·兵志》记载,金国常备军不多,每到战时,“民家丁男,若皆强壮,或尽取无遗。”金世宗在平定契丹起义,结束对南宋战争后,裁军归农。金朝裁军归农( )

A.利于生产的恢复和发展 B.促进了民族交融

C.表明南北对峙局面结束 D.解决了边患问题

26.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁磨之州,往往在是、今皆赋役之、比于内地。”这反映出元朝的边疆管理( )

A.与内地一体化的趋势 B.继承前朝的传统

C.控制地方财权的目的 D.因俗而治的特点

27.元朝在建立行省制度的基础上,为“通达边情,布宣号令”,在全国共设驿站1500余处,加上西域、西藏等边缘地区共1600多处,达到了“人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”的效果。据此可推知,元朝驿站的设置( )

A.充分发挥了汉人的核心作用 B.适应了疆域辽阔的统治需要

C.促使民族矛盾得以有效解决 D.维持了各族经济发展的平衡

28.宋朝强化了父母给女儿准备嫁妆的义务,以及女儿嫁到夫家后依然有支配嫁妆的权利。如果妻子和丈夫离婚,可以取回嫁妆。这折射出宋朝( )

A.市民兴起瓦解传统伦理 B.经济发展影响传统观念

C.尊富尚利意识蔚然成风 D.女性社会地位空前提高

29.在元代,牛转翻车、高筒转车已被广泛应用。高筒转车利用水力,一次即可把水提高十丈,若将两车相接,则可把水提高二十丈。这可用以佐证元代( )

A.农业机械摆脱自然力限制 B.农业多种经营模式兴盛

C.农业生产力水平得到发展 D.南北农业技术交流频繁

30.北宋中、后期,汴京等都市中出现了表演“说话”的大型固定场所——瓦舍。而且,上到统治阶级,下到普通市民,都能欣赏“说话”这一有趣的艺术。导致“说话”流行的根本原因是( )

A.人们审美情趣的降低 B.商品经济的繁荣

C.科举制度的不断完善 D.程朱理学的兴起

31.下列图示反映了中国古代王朝行政机构设置的主要情形,按其设置的时间先后排序,正确的是( )

A.图1—图2—图3 B.图3—图2—图1

C.图2—图3—图1 D.图2—图1—图3

32.中国古代有这样一类官员,他们充当皇帝私人顾问,其权力来自皇帝的私人关系。属于这类官员的有( )

①秦朝御史大夫 ②汉朝尚书令 ③宋朝参知政事 ④明朝内阁大学士

①② B.②④ C.③④ D.①④

33.2010年,在湖北省钟祥市梁庄王墓中出土了郑和船队“海外代购”的金锭(现藏于湖北省博物馆),金锭正面錾刻有“永乐十七年四月日西洋等处买到八成色金壹锭伍拾两重”的铭文。这枚金锭( )

是东西方跨大洋贸易的证据

B.推动明代海禁政策走向终结

C.反映了海上丝绸之路的崛起

D.是明代区域文明互动的产物

34.清初官员的题奏本章均由内阁阁览票拟呈皇帝阅读。而雍正即位后对奏折制度进行了重大改革,将奏折的处理纳入军机处的轨道,并对奏折批复加盖“办理军机处”印,禁止他人拆封,以此直接传达圣谕。这一制度变化( )

A.强化了君主专制 B.加强了中央集权

C.密切了君臣关系 D.保障了政令畅通

35.在古代漫长的封建史中,有一些英明的君主,其执政时期,将国家建设成了一个清明、富裕、安定的国家,历史学家们根据不同的情况,将这些君王统治下的繁荣的社会冠上了治世、盛世等名号,下列的盛世、治世与其出现的背景匹配正确的是( )

A 东汉初年统治者加强集权、发展生产,社会出现繁荣景象 光武中兴

B 唐太宗轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏 开元盛世

C 元世祖推行中原传统政治制度,兴建大都 大定之治

D 康熙、顺治、乾隆在位期间,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓 康乾盛世

A B.B C.C D.D

36.对广州十三行的正确评述有( )

①清朝实行“闭关锁国”政策的措施②清朝为严格限制对外贸易而设立的机构③是当时中外文化交流的窗口④便利了外国商品的大量涌入

①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

37.1750年,清朝废除藏王制,在达赖之下设立噶厦,管理地方行政,以四喝布伦分理政事。1791年颁布《藏内善后章程》,明确“事无大小,均应禀命驻藏大臣办理”。这一制度调整( )

体现出对“华夷之辨”的继承 B.形成了内地与边疆治理一体化

C.推动了统一多民族国家的发展 D.实现了对西北地区的直接管理

38.明嘉靖年间,徽州巨商阮弼经商于芜湖,设“染局”,汇工达千人,使本已有十几家染(作)坊且初具规模的浆染业迈上新台阶。这表明当时该地( )

A.是徽商的活动中心 B.是全国纺织业龙头

C.海外贸易非常繁荣 D.出现新的经济因素

39.明末清初的思想家顾炎武认为,南朝齐粱之际的文风柔弱淫靡,追求藻饰以掩饰内容的空虚。主张诗“须以一气浑成为上”,反对诗作巧伪,提倡“诗主性情,不贵奇巧”。这可用于说明明末清初( )

A.中外文化交流交融加强 B.理学思想的影响力扩大

C.政治局势影响诗歌创作 D.社会形成个性解放思潮

40.中国古代的文学形式经历了由唐诗到宋词,由元曲到明清小说的演化过程。这体现了我国古代文学发展的趋势是( )

A.贵族化 B.文人化

C.通俗化 D.政治化

第II卷(非选择题共20分)

二.材料分析题:本大题共2题,共计20分。

41.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 战国时代,随着兼并不断,此前较小的国,这时多已灭亡;诸大国地益广,兵益多,进而互相吞并。而位处不同区域的华夏政权楚、燕、赵、秦等国与周边少数民族出现同源共祖的观念,为秦最终建立多民族中央集权国家打下根基。

——整理自吕思勉《吕思勉讲中国史》等

材料二 当经济社会生活的发展消解了贵族对血缘和宗法纽带的神秘感时,政治的危机就会出现……春秋战国时期各国普遍进行变法活动,以图加强国家力量,同时中央集权也发展起来……那种宗法血缘与政治关系互补型的国家形态——分封制已失去了存在的根据,必须对此进行改革,使之向纯粹的以地缘关系为基础的政治社会过渡。而郡县制正是顺应这种大趋势创造并选择的一种新的国家治理方法。

——摘引自王明德《论春秋战国时期贵族政治向官僚政治的转变》

材料三 “大一统”观念萌生于三代,丰富于春秋战国,至秦汉进一步系统化、理论化,“大一统”思想核心是疆土一统和以治权及法令制度为中心的政治一统,同时也涉及到思想一统和文化认同。

——摘编自张子侠《“大一统”思想的萌生及其发展》

材料四 汉兴之初,海内新定,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。

——《汉书》卷十四

(1)根据材料一,概括战国末期出现“统一”趋势的表现。(3分)

(2)根据材料二,概括春秋战国时期社会政治转型的原因。(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概述秦统一六国的历史意义。(2分)

(4)根据材料四并结合所学知识,指出西汉初年实行的地方行政制度。(2分)

42.(10分)中国古代已形成一套完备的文官制度,在用人方面各个朝代的选官制度趋于完善。阅读下列材料。

材料一 武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料二 魏、晋时代由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——摘编钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)选举权也集中到中央,通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)据材料一,指出汉代选官制度,并概括这一制度产生的影响。(3分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出魏晋的选官制度及选官标准,并分析其局限性。(3分)

(3)根据材料三,概括指出隋朝选官制度及选官标准。并指出这一制度产生的影响。(4分)

扬州市部分中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史 参考答案

单项选择题:

1-5:ACDDA 6-10:DADAC 11—15:DCCAA 16—20:CCDAB

21—25:CADCA 26—30:ABBCB 31—35:CBDAA 36—40:ACDCC

二、材料解析题:

41.(1)表现:兼并战争;大国形成;华夏认同观念(同源同祖)。(3分)

(2)原因:社会经济发展的推动;各国变法运动的促进;加强中央集权的需要。(3分)

(3)历史意义:建立了第一个统一的多民族的封建国家;奠定了大一统中央集权国家的治理模式。(2分)

(4)地方:郡国并行制。(2分)

42.(1)选官制:察举制;(1分)

影响:有利于下层人才参政;有利于平衡各方利益,维护国家统一。(2分)

(2)选官制:九品中正制;(1分)

标准:门第;(1分)

局限性:逐渐成为维护士族特权的工具。(1分)

(3)选官制度:科举制;(1分)

标准:考试成绩;(1分)

影响:扩大了统治基础;提高了官员的文化素质;加强了中央集权。(任答2点得2分)

历史 2023.11

试卷满分:100分 考试时间:75分钟

注意事项:

1.作答第1卷前,请考生务必将自己的姓名、考试证号等写在答题卡上并贴上条形码。

2.将选择题答案填写在答题卡的指定位置上(使用机读卡的用2B铅笔在机读卡上填涂),非选择题一律在答题卡上作答,在试卷上答题无效。

3.考试结束后,请将机读卡和答题卡交监考人员。

第I卷(选择题共80分)

一.单项选择题:本大题共40小题,每小题2分,共80分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题意的。(请将所有选择题答案填到答题卡的指定位置中。)

1.距今6000多年前,河南濮阳西水坡遗址发现一座墓葬中由蚌壳堆出的龙的形象;距今5000多年前的红山文化和长江中下游凌家滩文化中都出土了身体呈C型的玉龙。材料可以用来说明( )

A.中华文明多元一体特征 B.阶级分化日益明显

C.国家统一趋势不断加强 D.华夏认同观念形成

2.盘庚之政的实施,使越来越多的诸侯归附于商王朝的统治之下。此后,随着商王祖甲改制的进行,以后的几代商王均竭力扩大王权,这极大地限制了内外服在国家事务中的影响力。这些现象表明,盘庚迁殷后的商代( )

A.出现专制集权体制 B.内外服制达到鼎盛

C.商王权威得到加强 D.社会改革蔚然成风

3.井田制由原始氏族公社土地公有制发展演变而来,其基本特点是实际耕作者对土地无所有权,而只有使用权。土地在一定范围内实行定期平均分配。关于井田制说法错误的是( )

A.性质为奴隶主土地国有制 B.有组织的集体生产劳动

C.周王是最高的土地所有者 D.土地可以进行流通买卖

4.春秋战国时期,儒家主张为政以德,法家主张以法治国、君主集权,道家要求“无为而治”,墨家希望选贤任能。他们都( )

A.体现了强烈的民本色彩 B.彻底否定三代的治国理念

C.主张建立中央集权制度 D.希望建立稳定的社会秩序

5.《史记.商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”这主要是因为商鞅变法实行( )

A.奖励军功 B.推行县制

C.重农抑商 D.什伍连坐

6.“奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭答天下,威振四海。”这段文字描述的历史人物,创立了( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.皇帝制

7.有学者认为,早期中国从“猴山结构”的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。这反映出早期中国( )

A.政权由松散趋向严密 B.中央集权制度不断完善

C.思想由多元趋向统一 D.宗法血缘制度土崩瓦解

8.西汉王朝在边疆少数民族集中的地区设置道进行管理,而对于归附的边疆少数民族较大的群体设置“属国”进行统辖,在西域、西北、西南、南方边疆少数民族地区根据各地区不同的情况,分别设置了军政机构对少数民族进行管理。上述做法( )

A.旨在强化“中国认同” B.促进了区域之间的均衡发展

C.有效加强了君主专制 D.表明边疆管理注重因地制宜

9.汉初允许盐铁私营,主要由富商、豪强所控制,他们以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦。武帝时实行盐铁专卖政策,“贵贱有平而民不疑………虽使五尺之童适市,莫之或欺。”这一变化说明专卖政策( )

A.促进了市场秩序的规范 B.完善了政府的经济职能

C.提供了物美价廉的商品 D.增加了财政收入与来源

10.《汉书》是我国第一部纪传体断代史,记述了上至汉高祖元年(公元前206年),下至新朝王莽地皇四年(公元23年),共229年的史事。下列事件不能在《汉书》中查到的是( )

A.尊奉黄老无为思想 B.罢黜百家独尊儒术

C.蔡伦改进了造纸术 D.设立了中外朝制度

11.下图为我国古代朝代更替示意图的某一片段。图中①②代表的朝代分别是( )

A.蜀 东汉 B.汉 东晋 C.蜀 五代 D.蜀 东晋

12.东晋南朝时期,小麦被引种到扬州的一些郡县,枣、梨、杏、胡桃等北方果树品种也被大量引入南方。上述现象出现的主要原因是( )

A.农业结构变动 B.气候环境改变

C.北方人民南迁 D.经济重心南移

13.除尊孔外,北魏孝文帝还诏祀尧、舜、禹及周文王,诏修尧、舜、禹庙;又祭汉高祖,又遣使祭东汉光武及明、章三帝陵;又遣使祭泰山及华山等。孝文帝上述举动意在( )

A.学习汉朝的治国理政经验 B.传播儒家礼制文化

C.彰显政权的华夏正统地位 D.推动鲜卑民族汉化

14.唐太宗从高昌获取了马奶葡萄的种植和酿酒技术,使中原出现了葡萄美酒;高丽人王毛仲把养马技术发展到极致,使开元、天宝年间的唐朝官马达75万匹的规模;龟兹锦、朝霞锦、桂管布这些周边纺织技术的引入,使中原纺织业得到进一步发展。这表明( )

A.民族交流促进了经济发展 B.中原王朝工商业落后

C.唐朝民族政策凸显务实性 D.丝绸之路的畅通无阻

15.下图反映了唐朝天宝十四年至乾元三年户籍数、人口数和纳税人口数的变化情况。导致图中数据发生变化的重要原因是( )

A.大规模内部战争爆发 B.少数民族同中央政府矛盾激化

C.农民阶级的日益扩大 D.中央政府内部争权夺利的斗争

16.隋朝工匠李春主持修建的赵州桥是世界上保存最完整的古代单孔敞肩石拱桥,充分体现了中国人民的智慧。当时具体负责该桥修建工程的机构是( )

A.中书省 B.门下省

C.尚书省 D.枢密院

17.唐代中期,随着封建经济的发展,官僚、贵族、地主、商人都疯狂兼并土地。在人口大量流散、田亩转换、贫富分化很大的情况下,唐王朝既失去了征收赋税的土地,又失去了交纳赋税的人丁,必须以一种新的赋税制度来代替。这种新的赋税制度( )

A.以均田制的实施作为其前提条件 B.完全废除以人丁为主的收税标准

C.以财产作为征收赋税的主要依据 D.使得国家对农民的人身控制加强

18.下表是中国部分朝代入仕群体中寒门子弟所占比例表。寒门子弟所占比例变化的重要原因是( )

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例(%) 4.0 17.2 24.5 46.1

A.世卿世禄制的延续 B.察举制的产生于发展

C.九品中正制的盛行 D.科举制度创立和完善

19.北朝早期的佛像、造型雄健粗犷、浑厚质朴,且神态庄严,形成无比尊严和压抑的氛围。北朝中后期,佛像不仅体型变小,而且表情由肃穆威严变得慈眉善目、含蓄恬静。这一转变体现出当时( )

A.佛教渐趋本土化 B.社会秩序已经稳定

C.宗教传播范围广 D.儒学思想受到冲击

20.贾思勰《齐民要术》的卷九中专门列有《炙法》篇,对胡人的烹饪方法“炙”进行了详细的介绍,如烧饼就是把“羊肉二斤,葱白一合,豉汁及盐”熬熟,加入生发面饼中“炙之”,还有用“炙法”来制作家畜、家禽、水产类的记载。这些记载体现了( )

A.饮食习俗胡化成为主流 B.民族交往促进文化交融

C.人口流动加快南方开发 D.政治改革推动习俗变迁

21.据史料记载,神宗去世的元丰八年(1085年),国家财政总收入达到8249.63万贯,比真宗天禧五年(1021年)的6513.8万贯多出1700多万贯。这说明( )

A.宋代商品经济占据主导地位 B.扭转了宋代积贫积弱的局面

C.王安石变法增加了财政收入 D.北宋边防事务方面开支减少

22.“五代十国后建立的北宋王朝能够稳定下来的法宝就是对所有事情都要预先防范,委曲周全地进行制约。”下列属于这一“法宝”核心精神的是( )

A.分化事权使各部门相互牵制 B.抬高文官和士人的地位

C.设置专门机构管理边疆地区 D.设转运司统管地方财政

23.明朝诗人张以宁《过辛稼轩神道吊以诗》云:“英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心。”该诗反映( )

A.南宋灭亡,国家一统 B.澶渊之盟,辽宋和议

C.重文轻武,三衙分权 D.绍兴和议,宋廷偏安

24.据《辽史》记载,辽国“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。由此可知辽国的南北官制度的特点是( )

A.强化中央集权 B.注重经济发展

C.实行因俗而治 D.民族歧视政策

25.《金史·兵志》记载,金国常备军不多,每到战时,“民家丁男,若皆强壮,或尽取无遗。”金世宗在平定契丹起义,结束对南宋战争后,裁军归农。金朝裁军归农( )

A.利于生产的恢复和发展 B.促进了民族交融

C.表明南北对峙局面结束 D.解决了边患问题

26.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁磨之州,往往在是、今皆赋役之、比于内地。”这反映出元朝的边疆管理( )

A.与内地一体化的趋势 B.继承前朝的传统

C.控制地方财权的目的 D.因俗而治的特点

27.元朝在建立行省制度的基础上,为“通达边情,布宣号令”,在全国共设驿站1500余处,加上西域、西藏等边缘地区共1600多处,达到了“人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”的效果。据此可推知,元朝驿站的设置( )

A.充分发挥了汉人的核心作用 B.适应了疆域辽阔的统治需要

C.促使民族矛盾得以有效解决 D.维持了各族经济发展的平衡

28.宋朝强化了父母给女儿准备嫁妆的义务,以及女儿嫁到夫家后依然有支配嫁妆的权利。如果妻子和丈夫离婚,可以取回嫁妆。这折射出宋朝( )

A.市民兴起瓦解传统伦理 B.经济发展影响传统观念

C.尊富尚利意识蔚然成风 D.女性社会地位空前提高

29.在元代,牛转翻车、高筒转车已被广泛应用。高筒转车利用水力,一次即可把水提高十丈,若将两车相接,则可把水提高二十丈。这可用以佐证元代( )

A.农业机械摆脱自然力限制 B.农业多种经营模式兴盛

C.农业生产力水平得到发展 D.南北农业技术交流频繁

30.北宋中、后期,汴京等都市中出现了表演“说话”的大型固定场所——瓦舍。而且,上到统治阶级,下到普通市民,都能欣赏“说话”这一有趣的艺术。导致“说话”流行的根本原因是( )

A.人们审美情趣的降低 B.商品经济的繁荣

C.科举制度的不断完善 D.程朱理学的兴起

31.下列图示反映了中国古代王朝行政机构设置的主要情形,按其设置的时间先后排序,正确的是( )

A.图1—图2—图3 B.图3—图2—图1

C.图2—图3—图1 D.图2—图1—图3

32.中国古代有这样一类官员,他们充当皇帝私人顾问,其权力来自皇帝的私人关系。属于这类官员的有( )

①秦朝御史大夫 ②汉朝尚书令 ③宋朝参知政事 ④明朝内阁大学士

①② B.②④ C.③④ D.①④

33.2010年,在湖北省钟祥市梁庄王墓中出土了郑和船队“海外代购”的金锭(现藏于湖北省博物馆),金锭正面錾刻有“永乐十七年四月日西洋等处买到八成色金壹锭伍拾两重”的铭文。这枚金锭( )

是东西方跨大洋贸易的证据

B.推动明代海禁政策走向终结

C.反映了海上丝绸之路的崛起

D.是明代区域文明互动的产物

34.清初官员的题奏本章均由内阁阁览票拟呈皇帝阅读。而雍正即位后对奏折制度进行了重大改革,将奏折的处理纳入军机处的轨道,并对奏折批复加盖“办理军机处”印,禁止他人拆封,以此直接传达圣谕。这一制度变化( )

A.强化了君主专制 B.加强了中央集权

C.密切了君臣关系 D.保障了政令畅通

35.在古代漫长的封建史中,有一些英明的君主,其执政时期,将国家建设成了一个清明、富裕、安定的国家,历史学家们根据不同的情况,将这些君王统治下的繁荣的社会冠上了治世、盛世等名号,下列的盛世、治世与其出现的背景匹配正确的是( )

A 东汉初年统治者加强集权、发展生产,社会出现繁荣景象 光武中兴

B 唐太宗轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏 开元盛世

C 元世祖推行中原传统政治制度,兴建大都 大定之治

D 康熙、顺治、乾隆在位期间,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓 康乾盛世

A B.B C.C D.D

36.对广州十三行的正确评述有( )

①清朝实行“闭关锁国”政策的措施②清朝为严格限制对外贸易而设立的机构③是当时中外文化交流的窗口④便利了外国商品的大量涌入

①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

37.1750年,清朝废除藏王制,在达赖之下设立噶厦,管理地方行政,以四喝布伦分理政事。1791年颁布《藏内善后章程》,明确“事无大小,均应禀命驻藏大臣办理”。这一制度调整( )

体现出对“华夷之辨”的继承 B.形成了内地与边疆治理一体化

C.推动了统一多民族国家的发展 D.实现了对西北地区的直接管理

38.明嘉靖年间,徽州巨商阮弼经商于芜湖,设“染局”,汇工达千人,使本已有十几家染(作)坊且初具规模的浆染业迈上新台阶。这表明当时该地( )

A.是徽商的活动中心 B.是全国纺织业龙头

C.海外贸易非常繁荣 D.出现新的经济因素

39.明末清初的思想家顾炎武认为,南朝齐粱之际的文风柔弱淫靡,追求藻饰以掩饰内容的空虚。主张诗“须以一气浑成为上”,反对诗作巧伪,提倡“诗主性情,不贵奇巧”。这可用于说明明末清初( )

A.中外文化交流交融加强 B.理学思想的影响力扩大

C.政治局势影响诗歌创作 D.社会形成个性解放思潮

40.中国古代的文学形式经历了由唐诗到宋词,由元曲到明清小说的演化过程。这体现了我国古代文学发展的趋势是( )

A.贵族化 B.文人化

C.通俗化 D.政治化

第II卷(非选择题共20分)

二.材料分析题:本大题共2题,共计20分。

41.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 战国时代,随着兼并不断,此前较小的国,这时多已灭亡;诸大国地益广,兵益多,进而互相吞并。而位处不同区域的华夏政权楚、燕、赵、秦等国与周边少数民族出现同源共祖的观念,为秦最终建立多民族中央集权国家打下根基。

——整理自吕思勉《吕思勉讲中国史》等

材料二 当经济社会生活的发展消解了贵族对血缘和宗法纽带的神秘感时,政治的危机就会出现……春秋战国时期各国普遍进行变法活动,以图加强国家力量,同时中央集权也发展起来……那种宗法血缘与政治关系互补型的国家形态——分封制已失去了存在的根据,必须对此进行改革,使之向纯粹的以地缘关系为基础的政治社会过渡。而郡县制正是顺应这种大趋势创造并选择的一种新的国家治理方法。

——摘引自王明德《论春秋战国时期贵族政治向官僚政治的转变》

材料三 “大一统”观念萌生于三代,丰富于春秋战国,至秦汉进一步系统化、理论化,“大一统”思想核心是疆土一统和以治权及法令制度为中心的政治一统,同时也涉及到思想一统和文化认同。

——摘编自张子侠《“大一统”思想的萌生及其发展》

材料四 汉兴之初,海内新定,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。

——《汉书》卷十四

(1)根据材料一,概括战国末期出现“统一”趋势的表现。(3分)

(2)根据材料二,概括春秋战国时期社会政治转型的原因。(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概述秦统一六国的历史意义。(2分)

(4)根据材料四并结合所学知识,指出西汉初年实行的地方行政制度。(2分)

42.(10分)中国古代已形成一套完备的文官制度,在用人方面各个朝代的选官制度趋于完善。阅读下列材料。

材料一 武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料二 魏、晋时代由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——摘编钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)选举权也集中到中央,通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)据材料一,指出汉代选官制度,并概括这一制度产生的影响。(3分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出魏晋的选官制度及选官标准,并分析其局限性。(3分)

(3)根据材料三,概括指出隋朝选官制度及选官标准。并指出这一制度产生的影响。(4分)

扬州市部分中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史 参考答案

单项选择题:

1-5:ACDDA 6-10:DADAC 11—15:DCCAA 16—20:CCDAB

21—25:CADCA 26—30:ABBCB 31—35:CBDAA 36—40:ACDCC

二、材料解析题:

41.(1)表现:兼并战争;大国形成;华夏认同观念(同源同祖)。(3分)

(2)原因:社会经济发展的推动;各国变法运动的促进;加强中央集权的需要。(3分)

(3)历史意义:建立了第一个统一的多民族的封建国家;奠定了大一统中央集权国家的治理模式。(2分)

(4)地方:郡国并行制。(2分)

42.(1)选官制:察举制;(1分)

影响:有利于下层人才参政;有利于平衡各方利益,维护国家统一。(2分)

(2)选官制:九品中正制;(1分)

标准:门第;(1分)

局限性:逐渐成为维护士族特权的工具。(1分)

(3)选官制度:科举制;(1分)

标准:考试成绩;(1分)

影响:扩大了统治基础;提高了官员的文化素质;加强了中央集权。(任答2点得2分)

同课章节目录