统编版必修上册第三单元课件(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册第三单元课件(共35张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-16 14:26:12 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第三单元

知人论世

品味生命的诗意

单元学习任务

学习任务一:阅读诗歌,分析诗人形象(关注怎么写)

《短歌行》《归园田居》(魏晋)

《登高》

《梦游天姥吟留别》《琵琶行》(唐诗)

《念奴娇.赤壁怀古》《永遇乐.京口北固亭怀古》《声声慢》(宋词)

学习任务二:阅读传记,揭秘诗人一生(整理制作诗人档案卡)

提前发给大家相关资料,课前就要阅读并准备,本单元结束时上交

(基础部分+补充部分)

学习任务三:撰写文学短评,品鉴诗歌韵味

(换组互评,硬卡纸贴上,写上你读完的感受,不可以抄袭)

生命的诗意

单元学习任务

文学短评

文学短评是一种精短的、以作家作品等作为评论对象的议论性文章。它既有议论性,又有文学性,是理、情、文的统一。文学短评的写作,大致有

“阅读一定题一评论一写作”四个步骤。其中,“阅读”须细,“定题” 宜小,“评论”贵透。

写文学短评,要注意 “评”(评论)和“感”(读后感)的区別。尽管文学短评和文学作品读后感都属于议论文的范畴,但两者有明品的区别:前者重“评”,侧重于分析评价作品思想艺术的优劣高下,带有客观评价的色彩;后者重“感”,需要在写作时结合本人实际,联系社会现实,写出自己的感想、体会、收获,主观感发的色彩更为鲜明。

单元学习任务

文学短评

三注意:

写文学短评,要处理好 “点”和“面”的关系,要善于聚焦。

写文学短评,还要做到“叙”和“议”的有机结合。

写文学短评,对风格特点、文学体裁等知识要有所了解。

第二章

《登高》

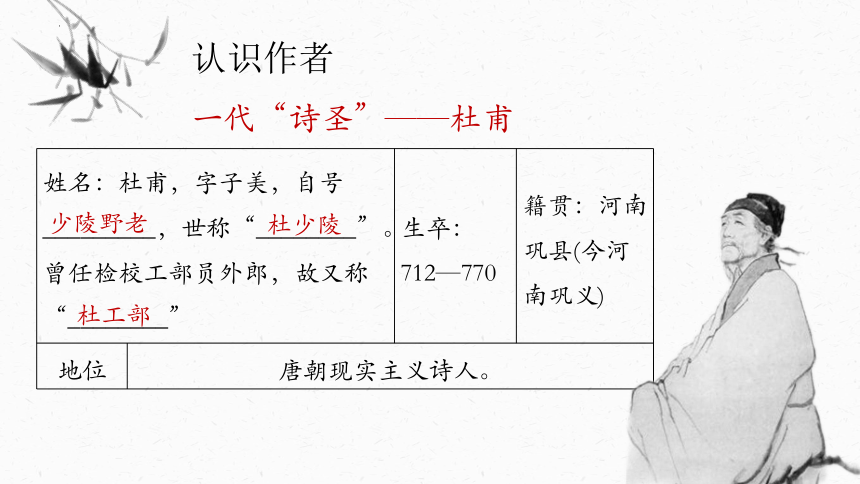

姓名:杜甫,字子美,自号_________,世称“________”。曾任检校工部员外郎,故又称“________” 生卒:712—770 籍贯:河南巩县(今河南巩义)

地位 唐朝现实主义诗人。 认识作者

一代“诗圣”——杜甫

少陵野老

杜少陵

杜工部

主要经历 1.读书与漫游时期(35岁以前):所谓“放荡齐赵间,裘马颇清狂”。在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊;继而又遇高适,三人同游梁、宋。

2.困居长安时期(35岁~44岁):先在长安应试,落第。后来过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,直到天宝十四载十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军之职。

主要经历 3.陷贼与为官时期(45岁~48岁):“安史之乱”爆发,潼关失守,杜甫把家安置在鄜州,独自去投肃宗,中途被叛军俘获,押到长安。后来他潜逃到凤翔行在,做左拾遗。由于忠言直谏,上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军。

4.西南漂泊时期(49岁~58岁):杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都,开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,享年58岁。

创作风格及其作品 杜甫的诗歌被公认为“诗史”,他本人被誉为“诗圣”。杜甫在五律、七律上表现出很深的造诣,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。有《杜工部集》传世。诗风__________。

代表作有以“三吏”合称的《________》《________》《石壕吏》,以“三别”合称的《________》《________》《________》,以及《_____》《自京赴奉先县咏怀五百字》《茅屋为秋风所破歌》《北征》《春望》和《兵车行》等。

沉郁顿挫

新安吏

潼关吏

新婚别

垂老别

无家别

望岳

探寻背景

这首诗写于大历二年(767)秋,是杜甫去世前在四川________所作。其时,“________”刚刚结束,地方军阀又乘时而起,相互争夺地盘,社会动荡,民不聊生。杜甫此时“漂泊西南天地间”,家道艰辛,个人多病,尤其是壮志未酬。他的好友李白、高适、严武等又相继去世。适逢秋日登高,夔州水急、风大、猿啸的萧瑟景象,触动了杜甫的情怀,使他发出如此人生慨叹,写下了被称为“______________”的《登高》一诗。

夔州

古今七律第一

安史之乱

“落木”比“落叶”好

“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

“木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。……它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

——林庚《说“木叶”》

小结

罗大经《鹤林玉露》:“此十四字之间含有八意:万里,__________。悲秋,时之惨也。作客,_________。_________,久旅也。百年,暮齿也。 ,衰疾也。 ,高迥处也。独登台,___________。

地之远也

羁旅也

常作客

多病

台

无亲朋也

全诗总结

诗所抒写的虽是“悲秋”之意绪,但正如《秋兴八首》的“秋兴”包蕴极为丰富深厚一样,这里所抒的“悲秋”意蕴亦绝不仅仅是对自然界秋景的感受,而是包含了身世之悲、家国之忧的丰富内涵。因此,所谓“艰难苦恨”也不仅仅是属于诗人一身之境遇,这正是整首诗虽抒悲秋之意,而境界却极高远阔大、雄浑悲壮的内在原因。

——选自《唐诗选注评鉴》

七言律诗之冠

一韵到底,八句皆对,既是格律的变体,也是格律的极致。

这样的诗律,貌似板滞,其实是大胆逆行的尝试,形成了“一意贯穿,一气呵成”“建瓴走坂”“百川东注”的气势,将前四句秋江之上天地苍茫而伤感压抑的气势,整个升华为后四句老病登高、苦恨潦倒却悲壮执着的情怀。

第三章

《梦游天姥吟留别》

周公解梦——

《梦 游 天 姥 吟 留 别》

解题

《梦 游 天 姥 吟 留 别》

主要事件/内容

诗歌体裁,再如《游子吟》

写作目的

因何而梦

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。

越人语天姥,云霞明灭或可睹。

天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

以虚衬实,增添神秘色彩

夸张,对比衬托其高大雄伟

补充资料

蜀道难

噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

梦境如何?

1.请仔细品读课文第二段,根据梦中景象的不同特点,梳理出梦境的层次,试着用简要的语言概括每一层梦境的内容。

月下镜湖

清晨山景

黄昏山景

洞天仙境

梦惊神伤

月下镜湖

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

湖月照我影,送我至剡溪。

谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

意境:清幽寂静

情感:轻松愉悦,舒适陶醉

补充资料

谢灵运(385年-433年), 名公义,字灵运,小名客儿, 祖籍陈郡阳夏(今河南省太康县),出生于会稽郡始宁县(今浙江省绍兴市上虞区)。 因祖父在会稽建有故宅“始宁墅”而移籍会稽。晋宋间诗人、文学家、旅行家、佛学家, 中国“山水诗派”鼻祖。东晋名将谢玄之孙。

清晨山景

脚著谢公屐,身登青云梯。

半壁见海日,空中闻天鸡。

意境:壮美奇绝

情感:美景之震撼,

精神共鸣之狂喜

黄昏山景

千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

意境:离奇险怪

情感:恐惧

洞天仙境

列缺霹雳,丘峦崩摧。

洞天石扉,訇然中开。

青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

意境:华丽灿烂

情感?

震撼!惊惧!

梦惊伤神

忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

解梦

日有所思夜有所梦,李白的梦境体现了他怎样的潜意识?

天宝二年(743),因朋友吴筠推荐,李白被唐玄宗召入长安,做了 (皇帝的文学侍从官)。这时他已42岁了,满以为可以实现自己的政治理想;

但玄宗沉溺于声色,在宦官权贵的谗言中伤下,次年(744),李白被赐金放还。这是他政治上的一次大失败。

天宝四载(745),李白准备由东鲁(今山东一带)南游吴越(今江苏南部),行前写了这首诗,向朋友表明自己的心情。

翰林供奉

探寻背景

梦惊神伤

忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

落寞:想象中的宫廷生活与真实宫廷生活之间有反差,以为传说中的天姥山是仙境,真实体验了之后发现不过是噩梦一场。

其他解读

当然,洞天仙境也可以解读为诗人理想中的自由境界,是美梦的实现。

无论是超越现实的美梦、还是隐射现实的噩梦,它终不过是一场“梦”。梦的意义就在于发现,发现自我真正的精神追求。

补充资料

这首诗的奇特在于梦境的不确定性,它可能是李白所向往的自由境界,也可能是他精神上迷惘失意的反映。甚至包含着他对长安三年一梦的嗟叹。正因如此,这诗才给人奇谲多变、缤纷多彩的丰富印象的同时,又启发了多方面的联想。”

葛晓音《天与俱高的艺术境界》

分析梦醒后诗人的体悟

世间行乐亦如此,古来万事东流水。

且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。

诗歌最后一段表达了诗人的哪些情感?请结合全诗简要分析。

①对理想与现实存在巨大反差的无奈

②对精神自由的追求

③蔑视权贵,对独立傲岸人格的坚守

总结理解诗风

理解浪漫主义

李白被誉为“浪漫主义”的代表诗人,请结合诗歌,谈谈李白诗歌的浪漫主义表现在哪些方面?

1、强烈的主观色彩与浪漫主义情调

2、运用丰富奇特的想象,抒写情感

3、巧妙地运用修辞抒写炽热情感

4、语言通俗直白,直抒胸臆

第三单元

知人论世

品味生命的诗意

单元学习任务

学习任务一:阅读诗歌,分析诗人形象(关注怎么写)

《短歌行》《归园田居》(魏晋)

《登高》

《梦游天姥吟留别》《琵琶行》(唐诗)

《念奴娇.赤壁怀古》《永遇乐.京口北固亭怀古》《声声慢》(宋词)

学习任务二:阅读传记,揭秘诗人一生(整理制作诗人档案卡)

提前发给大家相关资料,课前就要阅读并准备,本单元结束时上交

(基础部分+补充部分)

学习任务三:撰写文学短评,品鉴诗歌韵味

(换组互评,硬卡纸贴上,写上你读完的感受,不可以抄袭)

生命的诗意

单元学习任务

文学短评

文学短评是一种精短的、以作家作品等作为评论对象的议论性文章。它既有议论性,又有文学性,是理、情、文的统一。文学短评的写作,大致有

“阅读一定题一评论一写作”四个步骤。其中,“阅读”须细,“定题” 宜小,“评论”贵透。

写文学短评,要注意 “评”(评论)和“感”(读后感)的区別。尽管文学短评和文学作品读后感都属于议论文的范畴,但两者有明品的区别:前者重“评”,侧重于分析评价作品思想艺术的优劣高下,带有客观评价的色彩;后者重“感”,需要在写作时结合本人实际,联系社会现实,写出自己的感想、体会、收获,主观感发的色彩更为鲜明。

单元学习任务

文学短评

三注意:

写文学短评,要处理好 “点”和“面”的关系,要善于聚焦。

写文学短评,还要做到“叙”和“议”的有机结合。

写文学短评,对风格特点、文学体裁等知识要有所了解。

第二章

《登高》

姓名:杜甫,字子美,自号_________,世称“________”。曾任检校工部员外郎,故又称“________” 生卒:712—770 籍贯:河南巩县(今河南巩义)

地位 唐朝现实主义诗人。 认识作者

一代“诗圣”——杜甫

少陵野老

杜少陵

杜工部

主要经历 1.读书与漫游时期(35岁以前):所谓“放荡齐赵间,裘马颇清狂”。在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊;继而又遇高适,三人同游梁、宋。

2.困居长安时期(35岁~44岁):先在长安应试,落第。后来过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,直到天宝十四载十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军之职。

主要经历 3.陷贼与为官时期(45岁~48岁):“安史之乱”爆发,潼关失守,杜甫把家安置在鄜州,独自去投肃宗,中途被叛军俘获,押到长安。后来他潜逃到凤翔行在,做左拾遗。由于忠言直谏,上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军。

4.西南漂泊时期(49岁~58岁):杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都,开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,享年58岁。

创作风格及其作品 杜甫的诗歌被公认为“诗史”,他本人被誉为“诗圣”。杜甫在五律、七律上表现出很深的造诣,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。有《杜工部集》传世。诗风__________。

代表作有以“三吏”合称的《________》《________》《石壕吏》,以“三别”合称的《________》《________》《________》,以及《_____》《自京赴奉先县咏怀五百字》《茅屋为秋风所破歌》《北征》《春望》和《兵车行》等。

沉郁顿挫

新安吏

潼关吏

新婚别

垂老别

无家别

望岳

探寻背景

这首诗写于大历二年(767)秋,是杜甫去世前在四川________所作。其时,“________”刚刚结束,地方军阀又乘时而起,相互争夺地盘,社会动荡,民不聊生。杜甫此时“漂泊西南天地间”,家道艰辛,个人多病,尤其是壮志未酬。他的好友李白、高适、严武等又相继去世。适逢秋日登高,夔州水急、风大、猿啸的萧瑟景象,触动了杜甫的情怀,使他发出如此人生慨叹,写下了被称为“______________”的《登高》一诗。

夔州

古今七律第一

安史之乱

“落木”比“落叶”好

“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

“木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。……它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

——林庚《说“木叶”》

小结

罗大经《鹤林玉露》:“此十四字之间含有八意:万里,__________。悲秋,时之惨也。作客,_________。_________,久旅也。百年,暮齿也。 ,衰疾也。 ,高迥处也。独登台,___________。

地之远也

羁旅也

常作客

多病

台

无亲朋也

全诗总结

诗所抒写的虽是“悲秋”之意绪,但正如《秋兴八首》的“秋兴”包蕴极为丰富深厚一样,这里所抒的“悲秋”意蕴亦绝不仅仅是对自然界秋景的感受,而是包含了身世之悲、家国之忧的丰富内涵。因此,所谓“艰难苦恨”也不仅仅是属于诗人一身之境遇,这正是整首诗虽抒悲秋之意,而境界却极高远阔大、雄浑悲壮的内在原因。

——选自《唐诗选注评鉴》

七言律诗之冠

一韵到底,八句皆对,既是格律的变体,也是格律的极致。

这样的诗律,貌似板滞,其实是大胆逆行的尝试,形成了“一意贯穿,一气呵成”“建瓴走坂”“百川东注”的气势,将前四句秋江之上天地苍茫而伤感压抑的气势,整个升华为后四句老病登高、苦恨潦倒却悲壮执着的情怀。

第三章

《梦游天姥吟留别》

周公解梦——

《梦 游 天 姥 吟 留 别》

解题

《梦 游 天 姥 吟 留 别》

主要事件/内容

诗歌体裁,再如《游子吟》

写作目的

因何而梦

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。

越人语天姥,云霞明灭或可睹。

天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

以虚衬实,增添神秘色彩

夸张,对比衬托其高大雄伟

补充资料

蜀道难

噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

梦境如何?

1.请仔细品读课文第二段,根据梦中景象的不同特点,梳理出梦境的层次,试着用简要的语言概括每一层梦境的内容。

月下镜湖

清晨山景

黄昏山景

洞天仙境

梦惊神伤

月下镜湖

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

湖月照我影,送我至剡溪。

谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

意境:清幽寂静

情感:轻松愉悦,舒适陶醉

补充资料

谢灵运(385年-433年), 名公义,字灵运,小名客儿, 祖籍陈郡阳夏(今河南省太康县),出生于会稽郡始宁县(今浙江省绍兴市上虞区)。 因祖父在会稽建有故宅“始宁墅”而移籍会稽。晋宋间诗人、文学家、旅行家、佛学家, 中国“山水诗派”鼻祖。东晋名将谢玄之孙。

清晨山景

脚著谢公屐,身登青云梯。

半壁见海日,空中闻天鸡。

意境:壮美奇绝

情感:美景之震撼,

精神共鸣之狂喜

黄昏山景

千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

意境:离奇险怪

情感:恐惧

洞天仙境

列缺霹雳,丘峦崩摧。

洞天石扉,訇然中开。

青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

意境:华丽灿烂

情感?

震撼!惊惧!

梦惊伤神

忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

解梦

日有所思夜有所梦,李白的梦境体现了他怎样的潜意识?

天宝二年(743),因朋友吴筠推荐,李白被唐玄宗召入长安,做了 (皇帝的文学侍从官)。这时他已42岁了,满以为可以实现自己的政治理想;

但玄宗沉溺于声色,在宦官权贵的谗言中伤下,次年(744),李白被赐金放还。这是他政治上的一次大失败。

天宝四载(745),李白准备由东鲁(今山东一带)南游吴越(今江苏南部),行前写了这首诗,向朋友表明自己的心情。

翰林供奉

探寻背景

梦惊神伤

忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

落寞:想象中的宫廷生活与真实宫廷生活之间有反差,以为传说中的天姥山是仙境,真实体验了之后发现不过是噩梦一场。

其他解读

当然,洞天仙境也可以解读为诗人理想中的自由境界,是美梦的实现。

无论是超越现实的美梦、还是隐射现实的噩梦,它终不过是一场“梦”。梦的意义就在于发现,发现自我真正的精神追求。

补充资料

这首诗的奇特在于梦境的不确定性,它可能是李白所向往的自由境界,也可能是他精神上迷惘失意的反映。甚至包含着他对长安三年一梦的嗟叹。正因如此,这诗才给人奇谲多变、缤纷多彩的丰富印象的同时,又启发了多方面的联想。”

葛晓音《天与俱高的艺术境界》

分析梦醒后诗人的体悟

世间行乐亦如此,古来万事东流水。

且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。

诗歌最后一段表达了诗人的哪些情感?请结合全诗简要分析。

①对理想与现实存在巨大反差的无奈

②对精神自由的追求

③蔑视权贵,对独立傲岸人格的坚守

总结理解诗风

理解浪漫主义

李白被誉为“浪漫主义”的代表诗人,请结合诗歌,谈谈李白诗歌的浪漫主义表现在哪些方面?

1、强烈的主观色彩与浪漫主义情调

2、运用丰富奇特的想象,抒写情感

3、巧妙地运用修辞抒写炽热情感

4、语言通俗直白,直抒胸臆

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读