七年级历史上册第19课北魏政治和北方民族大交融 练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册第19课北魏政治和北方民族大交融 练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 399.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级历史上册第19课北魏政治和北方民族大交融练习题

一、单选题(本大题共14小题)

1.战争可以改变历史走向,推动历史进程。与如图相关的古代著名战役是( )

A. 巨鹿之战

B. 官渡之战

C. 赤壁之战

D. 淝水之战

2.官渡之战、赤壁之战和淝水之战的共同点是( )

A. 都奠定了统一北方的基础 B. 都是以少胜多的战役

C. 战场都在北方地区 D. 奠定了三国鼎立局面形成的基础

3.成语是中华优秀传统文化的组成部分之一。与成语“风声鹤唳”相关的历史事件是( )

A. 大泽乡起义 B. 班超经营西域 C. 卫温到达夷洲 D. 淝水之战

4.十六国时期,夏国建立者自称“大禹之后”,前秦氐族苻氏称“其先盖有扈之苗裔”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗裔”。这说明( )

A. 北方各族政权更替频繁 B. 北方各政权实现了统一

C. 内迁各族对华夏的认同 D. 改革促进北方经济恢复

5.下列历史现象中,与北魏孝文帝改革互为因果关系的是()

A. 北方的分裂割据 B. 民族矛盾尖锐 C. 北方民族大交融 D. 江南经济开发

6.三国两晋南北朝时期,曾经统一过北方的少数民族是( )

A. 匈奴、羯 B. 氐、鲜卑 C. 匈奴、羌 D. 鲜卑、羌

7.北魏新都洛阳城的设计吸纳了中原传统文化,采用平城和建康城的样式。该设计体现的时代特征是( )

A. 国家富强 B. 对外开放 C. 江南开发 D. 民族交融

8.下边是小明同学整理的某皇帝施政政策要点。这些政策产生的结果是()

A. 全国统一局面的出现 B. 形成三国鼎立的局面

C. 加快江南的经济开发 D. 促进北方的民族交融

9.495年,孝文帝下诏任命蒋少游主持制定朝中冠冕制度,他所设计的汉式姿衣博带服饰迅速得到推广,并流传至南朝。这反映

A. 汉服服装样式长久流行 B. 孝文帝加强对地方控制

C. 蒋少游因其才学受重用 D. 民族文化交融与传播

10.北魏迁都洛阳后规定用汉服代替鲜卑服,孝文帝从前线返回洛阳时,在街头看到有人仍穿着鲜卑服装,就斥责留京贵族和官员没有制止这种现象。这表明孝文帝()

A. 注重经济发展 B. 强调保留鲜卑传统C. 改革北魏官制 D. 坚决推行汉化措施

11.“夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。”这表明北魏孝文帝主张( )

A. 改穿汉服 B. 使用汉语 C. 改用汉姓 D. 与汉人通婚

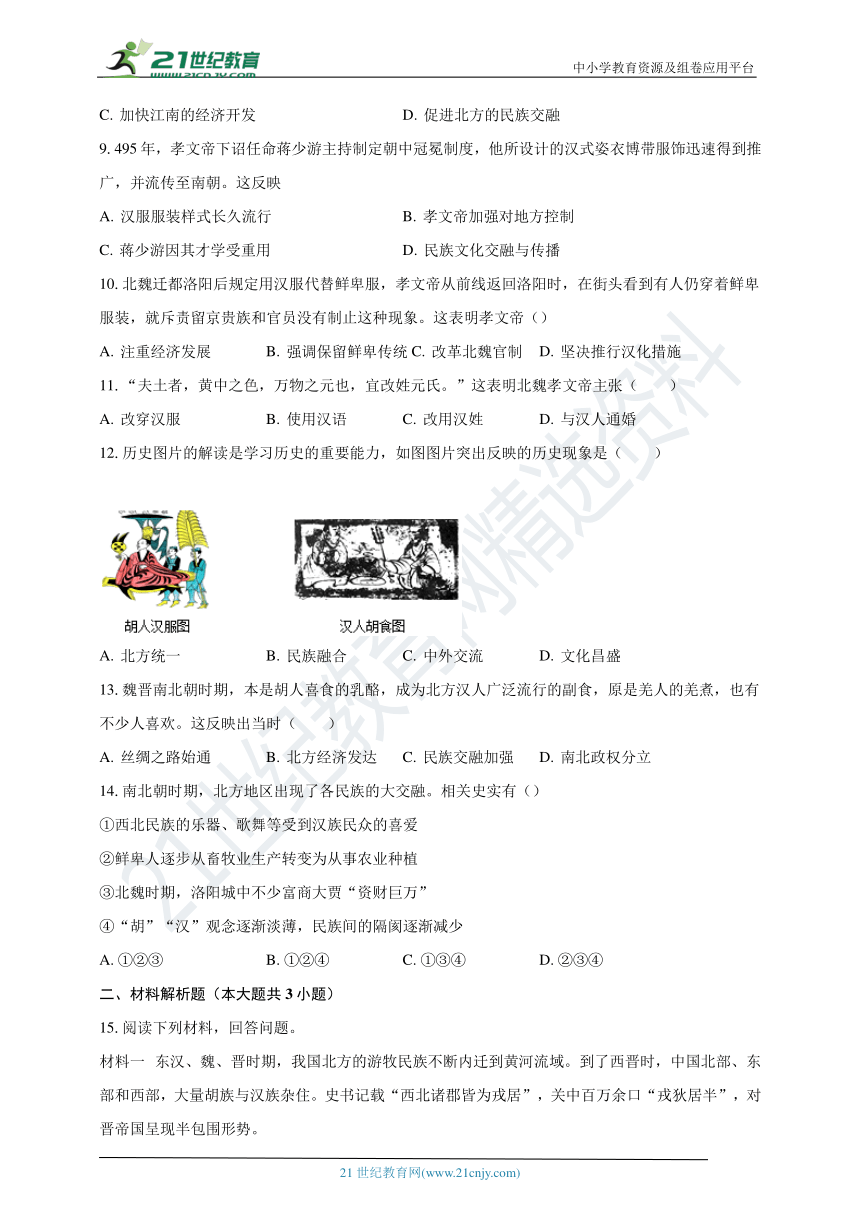

12.历史图片的解读是学习历史的重要能力,如图图片突出反映的历史现象是( )

A. 北方统一 B. 民族融合 C. 中外交流 D. 文化昌盛

13.魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食,原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢。这反映出当时( )

A. 丝绸之路始通 B. 北方经济发达 C. 民族交融加强 D. 南北政权分立

14.南北朝时期,北方地区出现了各民族的大交融。相关史实有()

①西北民族的乐器、歌舞等受到汉族民众的喜爱

②鲜卑人逐步从畜牧业生产转变为从事农业种植

③北魏时期,洛阳城中不少富商大贾“资财巨万”

④“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族间的隔阂逐渐减少

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

二、材料解析题(本大题共3小题)

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁到黄河流域。到了西晋时,中国北部、东部和西部,大量胡族与汉族杂住。史书记载“西北诸郡皆为戎居”,关中百万余口“戎狄居半”,对晋帝国呈现半包围形势。

材料二 魏主认为:“北方人把土地称为拓,后又称为跋。北魏的祖先是黄帝的后代,所以称为拓跋氏。土地是万物的根本,所以我们应当改姓为元氏。”

材料三 少数民族的方凳、圆凳也传到了中原地区,成为汉族人民所喜爱的家具,改变了汉族席地而坐的习惯;蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,南北朝时在中原地区却很风行。

(1)西晋被内迁的哪个民族所灭?西晋灭亡后,内迁的各族纷纷建立自己的政权,其中有些少数民族政权统一了黄河流域,请举一例。

(2)材料二与哪次改革有关?“魏主”改“拓跋氏”为“元氏”意图是什么?

(3)材料三中这些生活情景的出现说明了什么?这些情景的出现与材料一、二有什么联系?

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一

他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

——据部颁统编《中国历史》(七年级上册)

材料二

图1 图2 图3

材料三

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

——据部颁统编《中国历史》(七年级上册)

(1)材料一中的“他”指的是谁?并结合所学知识,写出这些措施产生的影响。

(2)观察材料二中的图片,仿照示例对图1和图2加以说明。

示例:图3:说明鲜卑族在服装上吸收、接受了汉族服饰的特点。

(3)根据材料三指出,“北方地区民族交往、交流与交融”产生的积极影响。

(4)根据上述三则材料,归纳概括魏晋南北朝时期的时代特征。

17.【注重论从史出】

我国统一的多民族国家是在长期的历史发展中形成的,其中魏晋南北朝时期是民族交融的高峰时期。下面以这一时期为例,对统一多民族国家的形成进行分析。

材料一:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居生活。

——统编教材七年历史上册

材料二:在他(魏孝文帝)统治期间,采取一系列措施,要求鲜卑贵族说汉话,改为汉族姓氏,穿汉服,与汉族能婚,采用汉族的言制,学习汉族礼法,尊崇孔子等。

材料三:

①内迁人民学习汉族农业技艺、从事农产;汉族人民学习畜牧经验,接受北方各族人民的食物、服装、用具等。 ②十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。 ③“胡”“汉”观念逐渐淡薄,隔阂与偏见逐渐减少。 ④汉语的使用;西北民族的乐器受汉族人民欢迎。

(1)仔细读材料一、二,你认为民族交融的原因有哪些?

(2)材料三列举了民族交融的内容,请你归纳民族交融一般从哪些方面进行的?

(3)民族交融对我国统一多民族国家的形成有什么重大意义?

1.【答案】D

2.【答案】B

3.【答案】D

4.【答案】C

5.【答案】C

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】D

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】C

14.【答案】B

15.【答案】(1)匈奴族。前秦和北魏。

(2)北魏孝文帝改革。目的是学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制。

(3)民族融合趋势加强。重要是由于少数民族内迁,加强了民族交融,为了适应这一历史发展潮流,北魏孝文帝实行了改革,最终又加速了民族交融,所以说,三者之间是因果关系。

16.【答案】(1)人物:北魏孝文帝。影响:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)图5:说明北方少数民族坐具引入内地改变了汉族席地而坐的生活习俗,丰富了汉族生活。

图6:说明汉族人民在饮食上接受了少数民族的饮食方式。

(3)影响:为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并对隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(4)时代特征:民族交往、交流与交融或民族交融。

17.【答案】(1)少数民族内迁、和民族杂居、统治者的民族交融改革等。

(2)相互学习生活习俗、少数民族学习汉族的政治制度、使用同一种语言、相互学习接受对方文化、思想观念逐渐趋同。

(3)北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级历史上册第19课北魏政治和北方民族大交融练习题

一、单选题(本大题共14小题)

1.战争可以改变历史走向,推动历史进程。与如图相关的古代著名战役是( )

A. 巨鹿之战

B. 官渡之战

C. 赤壁之战

D. 淝水之战

2.官渡之战、赤壁之战和淝水之战的共同点是( )

A. 都奠定了统一北方的基础 B. 都是以少胜多的战役

C. 战场都在北方地区 D. 奠定了三国鼎立局面形成的基础

3.成语是中华优秀传统文化的组成部分之一。与成语“风声鹤唳”相关的历史事件是( )

A. 大泽乡起义 B. 班超经营西域 C. 卫温到达夷洲 D. 淝水之战

4.十六国时期,夏国建立者自称“大禹之后”,前秦氐族苻氏称“其先盖有扈之苗裔”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗裔”。这说明( )

A. 北方各族政权更替频繁 B. 北方各政权实现了统一

C. 内迁各族对华夏的认同 D. 改革促进北方经济恢复

5.下列历史现象中,与北魏孝文帝改革互为因果关系的是()

A. 北方的分裂割据 B. 民族矛盾尖锐 C. 北方民族大交融 D. 江南经济开发

6.三国两晋南北朝时期,曾经统一过北方的少数民族是( )

A. 匈奴、羯 B. 氐、鲜卑 C. 匈奴、羌 D. 鲜卑、羌

7.北魏新都洛阳城的设计吸纳了中原传统文化,采用平城和建康城的样式。该设计体现的时代特征是( )

A. 国家富强 B. 对外开放 C. 江南开发 D. 民族交融

8.下边是小明同学整理的某皇帝施政政策要点。这些政策产生的结果是()

A. 全国统一局面的出现 B. 形成三国鼎立的局面

C. 加快江南的经济开发 D. 促进北方的民族交融

9.495年,孝文帝下诏任命蒋少游主持制定朝中冠冕制度,他所设计的汉式姿衣博带服饰迅速得到推广,并流传至南朝。这反映

A. 汉服服装样式长久流行 B. 孝文帝加强对地方控制

C. 蒋少游因其才学受重用 D. 民族文化交融与传播

10.北魏迁都洛阳后规定用汉服代替鲜卑服,孝文帝从前线返回洛阳时,在街头看到有人仍穿着鲜卑服装,就斥责留京贵族和官员没有制止这种现象。这表明孝文帝()

A. 注重经济发展 B. 强调保留鲜卑传统C. 改革北魏官制 D. 坚决推行汉化措施

11.“夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。”这表明北魏孝文帝主张( )

A. 改穿汉服 B. 使用汉语 C. 改用汉姓 D. 与汉人通婚

12.历史图片的解读是学习历史的重要能力,如图图片突出反映的历史现象是( )

A. 北方统一 B. 民族融合 C. 中外交流 D. 文化昌盛

13.魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食,原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢。这反映出当时( )

A. 丝绸之路始通 B. 北方经济发达 C. 民族交融加强 D. 南北政权分立

14.南北朝时期,北方地区出现了各民族的大交融。相关史实有()

①西北民族的乐器、歌舞等受到汉族民众的喜爱

②鲜卑人逐步从畜牧业生产转变为从事农业种植

③北魏时期,洛阳城中不少富商大贾“资财巨万”

④“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族间的隔阂逐渐减少

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

二、材料解析题(本大题共3小题)

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁到黄河流域。到了西晋时,中国北部、东部和西部,大量胡族与汉族杂住。史书记载“西北诸郡皆为戎居”,关中百万余口“戎狄居半”,对晋帝国呈现半包围形势。

材料二 魏主认为:“北方人把土地称为拓,后又称为跋。北魏的祖先是黄帝的后代,所以称为拓跋氏。土地是万物的根本,所以我们应当改姓为元氏。”

材料三 少数民族的方凳、圆凳也传到了中原地区,成为汉族人民所喜爱的家具,改变了汉族席地而坐的习惯;蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,南北朝时在中原地区却很风行。

(1)西晋被内迁的哪个民族所灭?西晋灭亡后,内迁的各族纷纷建立自己的政权,其中有些少数民族政权统一了黄河流域,请举一例。

(2)材料二与哪次改革有关?“魏主”改“拓跋氏”为“元氏”意图是什么?

(3)材料三中这些生活情景的出现说明了什么?这些情景的出现与材料一、二有什么联系?

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一

他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

——据部颁统编《中国历史》(七年级上册)

材料二

图1 图2 图3

材料三

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

——据部颁统编《中国历史》(七年级上册)

(1)材料一中的“他”指的是谁?并结合所学知识,写出这些措施产生的影响。

(2)观察材料二中的图片,仿照示例对图1和图2加以说明。

示例:图3:说明鲜卑族在服装上吸收、接受了汉族服饰的特点。

(3)根据材料三指出,“北方地区民族交往、交流与交融”产生的积极影响。

(4)根据上述三则材料,归纳概括魏晋南北朝时期的时代特征。

17.【注重论从史出】

我国统一的多民族国家是在长期的历史发展中形成的,其中魏晋南北朝时期是民族交融的高峰时期。下面以这一时期为例,对统一多民族国家的形成进行分析。

材料一:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居生活。

——统编教材七年历史上册

材料二:在他(魏孝文帝)统治期间,采取一系列措施,要求鲜卑贵族说汉话,改为汉族姓氏,穿汉服,与汉族能婚,采用汉族的言制,学习汉族礼法,尊崇孔子等。

材料三:

①内迁人民学习汉族农业技艺、从事农产;汉族人民学习畜牧经验,接受北方各族人民的食物、服装、用具等。 ②十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。 ③“胡”“汉”观念逐渐淡薄,隔阂与偏见逐渐减少。 ④汉语的使用;西北民族的乐器受汉族人民欢迎。

(1)仔细读材料一、二,你认为民族交融的原因有哪些?

(2)材料三列举了民族交融的内容,请你归纳民族交融一般从哪些方面进行的?

(3)民族交融对我国统一多民族国家的形成有什么重大意义?

1.【答案】D

2.【答案】B

3.【答案】D

4.【答案】C

5.【答案】C

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】D

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】C

14.【答案】B

15.【答案】(1)匈奴族。前秦和北魏。

(2)北魏孝文帝改革。目的是学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制。

(3)民族融合趋势加强。重要是由于少数民族内迁,加强了民族交融,为了适应这一历史发展潮流,北魏孝文帝实行了改革,最终又加速了民族交融,所以说,三者之间是因果关系。

16.【答案】(1)人物:北魏孝文帝。影响:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)图5:说明北方少数民族坐具引入内地改变了汉族席地而坐的生活习俗,丰富了汉族生活。

图6:说明汉族人民在饮食上接受了少数民族的饮食方式。

(3)影响:为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并对隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(4)时代特征:民族交往、交流与交融或民族交融。

17.【答案】(1)少数民族内迁、和民族杂居、统治者的民族交融改革等。

(2)相互学习生活习俗、少数民族学习汉族的政治制度、使用同一种语言、相互学习接受对方文化、思想观念逐渐趋同。

(3)北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史