最后一课

图片预览

文档简介

课件45张PPT。新闻导入:2006年3月23日,欧盟春季首脑会议在布鲁塞尔开幕,一名法国商界领袖在会上讲英语,法国总统希拉克立即退场,同时退场的还有法国外交部长和财政部长。这样的“语言爱国”行为,令人肃然起敬。

领土的完整、母语的尊严,这是一个国家的两大基石,或者说,是一个国家的两大标志。

通过这则报道大家有什么思考呢?德国和法国都特别重视护卫母语的尊严。漫步德国大街小巷,牌子上的字写的都是德文。对于这一点,可能会有不同的想法,但是,德国人的“语言爱国”意识,无疑值得我们深思。 今天我们来学习法国都德的《最后一课》,来感受语言的存亡对于一个国家的盛衰荣辱是多么重要。

最后一课都德第一课时

〖教学要点〗

1、掌握文学常识、重点的字词

2、理清小说的基本情节、训练复述能力。

3、大致掌握小说的结构

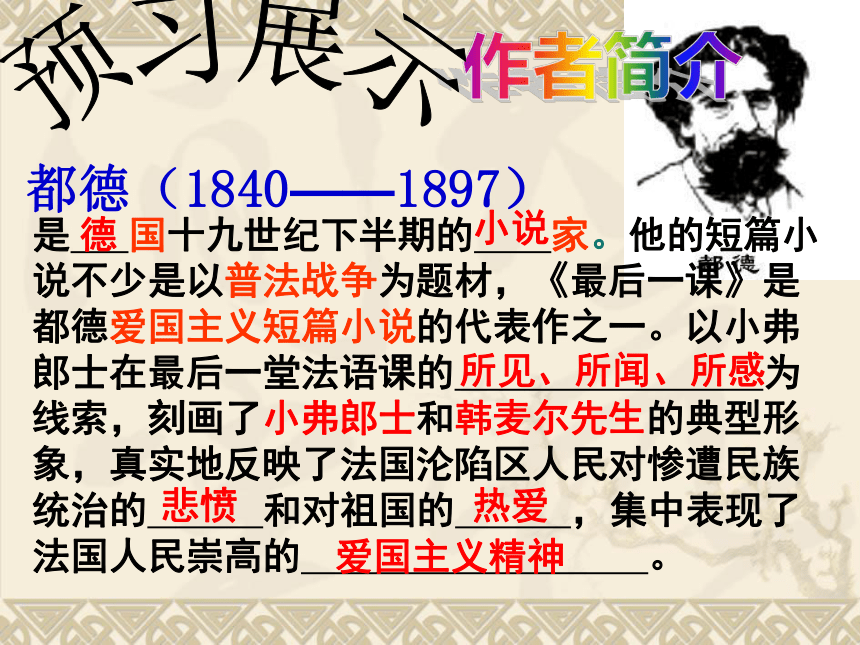

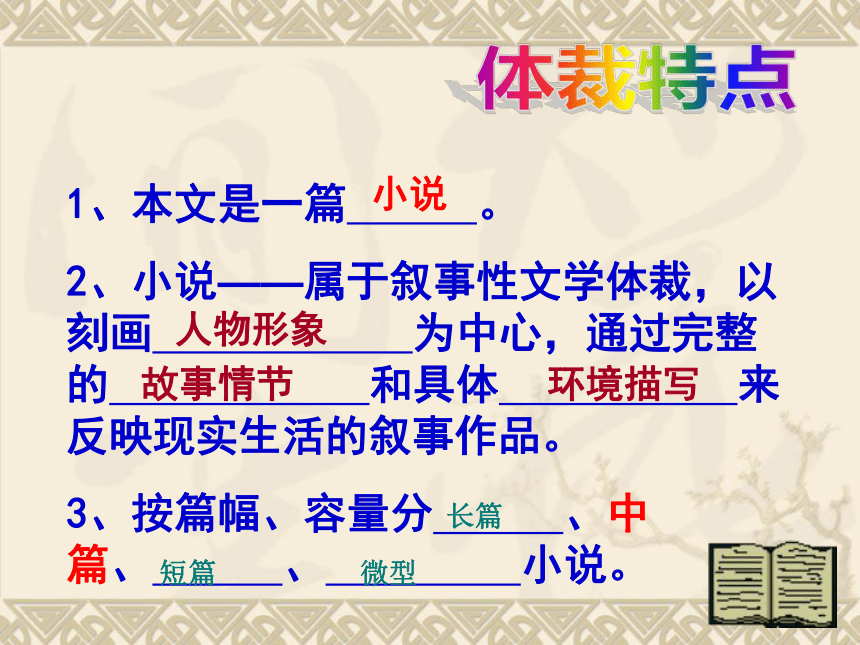

是 国十九世纪下半期的 家。他的短篇小说不少是以普法战争为题材,《最后一课》是都德爱国主义短篇小说的代表作之一。以小弗郎士在最后一堂法语课的 为线索,刻画了小弗郎士和韩麦尔先生的典型形象,真实地反映了法国沦陷区人民对惨遭民族统治的 和对祖国的 ,集中表现了法国人民崇高的 。都德(1840——1897)作者简介预习展示悲愤热爱爱国主义精神德小说所见、所闻、所感《最后一课》写于 第二年(1873年)。色当一役,法军大败,拿破仑三世被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的 、 等三分之一以上的土地。这时,对法国来说,已经变成自卫战争。而对着普鲁士军队的屠杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这篇短篇小说,就以沦陷了的 的一个小学校被迫 的事为题材,通过描写最后一堂 的情景,刻画了小学生 和乡村教师 的典型形象,反映法国人民深厚的 感情。 写作背景预习展示普法战争阿尔萨斯洛林省阿尔萨斯法语课爱国小弗郎士韩麦尔1、本文是一篇 。

2、小说——属于叙事性文学体裁,以刻画 为中心,通过完整的 和具体 来反映现实生活的叙事作品。

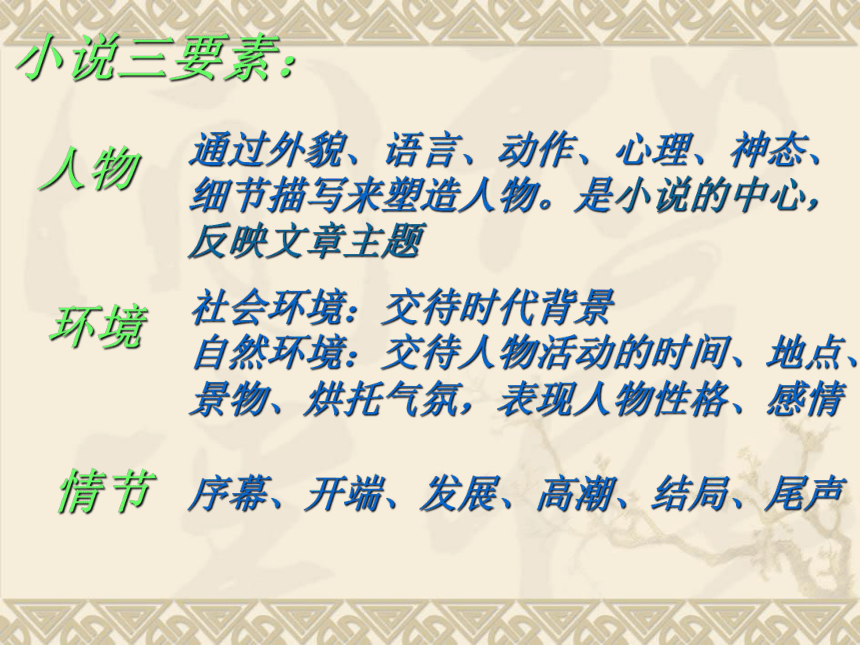

3、按篇幅、容量分 、中篇、 、 小说。体裁特点人物形象故事情节环境描写小说长篇短篇微型小说三要素:人物环境情节通过外貌、语言、动作、心理、神态、细节描写来塑造人物。是小说的中心,反映文章主题社会环境:交待时代背景

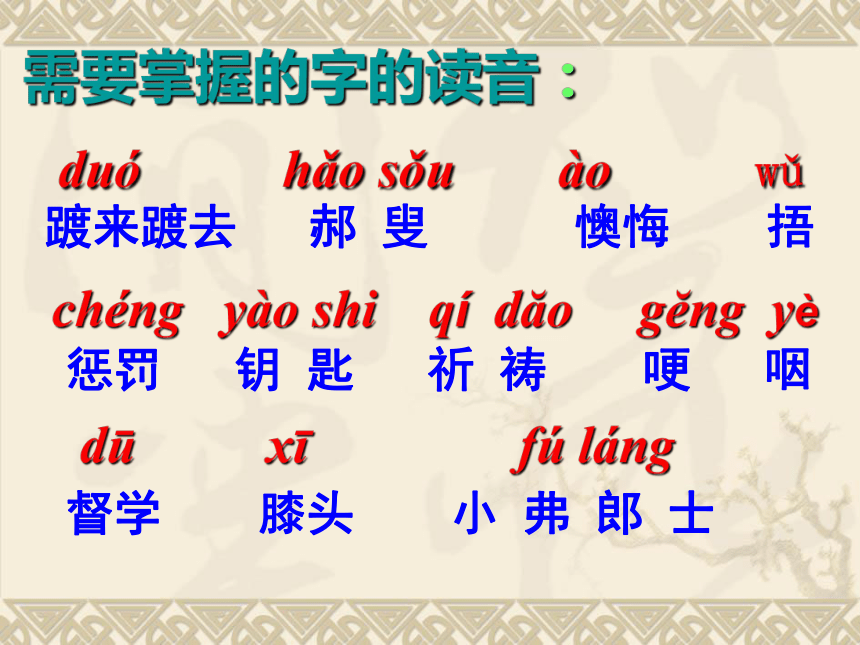

自然环境:交待人物活动的时间、地点、景物、烘托气氛,表现人物性格、感情序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声需要掌握的字的读音:踱来踱去 郝 叟 懊悔 捂惩罚 钥 匙 祈 祷 哽 咽督学 膝头 小 弗 郎 士duó hǎo sǒu ào wǔ chéng yào shi qí d?o g?ng yèdū xī fú láng旷课 督学 赚钱

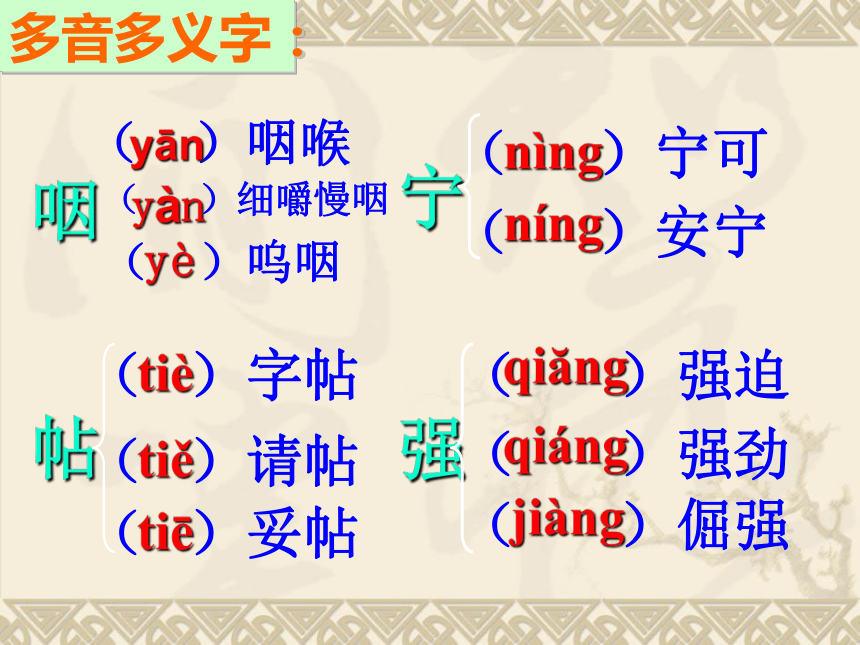

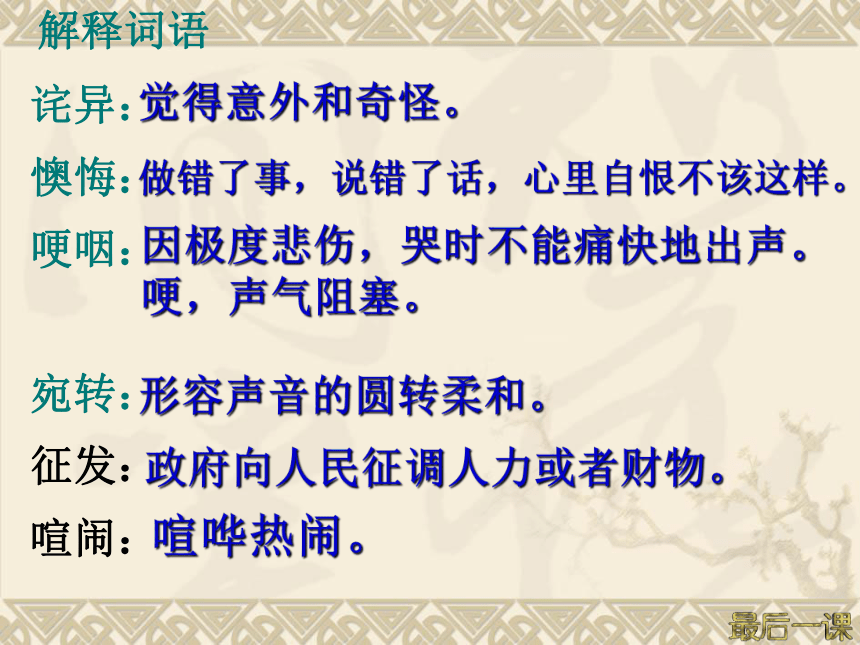

溜冰 气氛 诧异 惨白kuàng dū zhuànliū fēn chà cǎn多音多义字:( )宁可( )安宁nìngníng( )字帖( )请帖( )妥帖( )强迫( )强劲( )倔强tiètiětiēqiángqi?ngjiàng咽( )咽喉( )细嚼慢咽( )呜咽yānyànyè诧异:

懊悔:

哽咽:

宛转:

征发:

喧闹:觉得意外和奇怪。做错了事,说错了话,心里自恨不该这样。因极度悲伤,哭时不能痛快地出声。哽,声气阻塞。 形容声音的圆转柔和。解释词语政府向人民征调人力或者财物。喧哗热闹。1.作者为何以"最后一课"为题? 2、这篇小说的主要写了一件什么事?写了哪些人?主要写谁? 这是亡了国的阿尔萨斯人最后的一堂法语课。 --------小弗郎士和韩麦尔先生 1、小说中出现了哪些人?你能说出至少三个名字吗?2.故事发生的地点是哪里?3、这篇小说主要写了一件什么事?

在普法战争法国失败后,沦陷区阿尔萨斯一所小学上的最后一节法语课。听读课文,整体感知小弗朗士、韩麦尔先生、郝叟老头法国沦陷区阿尔萨斯一所小学的课堂上5、故事以什么为写作顺序?故事可分几个部分?整体感知4、故事以什么作为本文的线索来安排情节的?第一人称写作的好处?以小弗郎士的所见、所闻、所感为线索。

好处:给读者亲切、真实的感觉。时间推移为顺序。分三部分课文线索及结构

一、上课路上

二、上课前

三、上课中

四、下课后

以时间推移为顺序按情节发展可把文章分为: (1-8) (9-14) (15-29) (30-36) 一、(1~8)序幕。

二、(9~14)开端。

三、(15~29)发展。

四、(30~36)高潮和结局。

写小弗郎士在上学路上对周围事物的观察和感受。 通过小弗郎士的观察,写出上课之前教室里的情景。——课前 写韩麦尔先生讲授最后一课的情景及小弗郎士的感受,这是小说的主体。——课上写韩麦尔先生宣布散学时的情景。——下课——上学路上想一想朗读课文第l一8节(上课路上),注意“我”在途中的所见所闻。 1、“我”为什么想“别上学了?”小弗郎茨是怎么想的? -----①小弗郎茨这天迟到,怕老师骂,特别是怕检查功课,因此很自然地想到了逃学。 -----②野外的景色是那么吸引人。 2、沿途有哪些景象吸引了他? -----天气是那么晴朗,那么暖和;白头鸟在树林边宛转的唱歌;普鲁土兵正在操练。 3、对于普鲁士兵的操练“我”是如何看的?在文中起什么作用?-----认为比学习有趣、天真、幼稚、无知、是非不清,为下文做了铺垫。 4、"可是我还是能管住自己,急忙向学校跑去"有哪些地方能说明他能管住自己? ------①尽管周围的自然环境和普鲁士兵的操练吸引了他,但他还是向学校跑去。 ------②看见许多人在看布告,他只是边走路边猜测,没有停步,“一”表示思想的跳跃,经过一番斗争还是“不停步”。 ------③听到华希特跟他玩笑,还是继续跑,跑得"上气不接下气"。 5、如何理解“又有什么事了?”一个“又”字,写出了在那个动荡的时代里战乱频频,变故迭起,人心惶惶。还通过孩子的疑惑的眼光,设置悬念,埋下了伏笔,预示着将要发生一件大事。

想一想在上学路上,小弗郎茨看到的情景(操练、布告牌)对全文内容起什么作用? 布告牌前为什么围了那么多人?到底又发生了什么事? -------暗示了故事发生的背景,表现出一个孩子的性格特征,为他后来的心理变化作了辅垫。 阅读课文第9-14节(上课前) 1、到了学校、小弗郎茨发现哪些情况不同往日?请填写下表 气氛平日上课最后一课学生老师学校开始上课的时候,

总有一阵喧闹就是在

街上也能听到。

上课前,开课桌啦,

关课桌啦,捂着耳

朵大声背书啦……

老师拿着大铁戒尺

在桌子上紧敲,“静

一点,静一点“……

平时,我迟到,会

遭到哈墨尔先生的责骂。

一切偏安安静静地,整个

教室都有一种不平常的严

肃气氛。

上课前,学生们已经都在

自己的座位上了。

哈墨尔先生走来走去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。

今天迟到,哈墨尔先生却温和地叫我快坐好。

老师穿……打……戴……(和平时不一样)

思考:2、上课前教室里不同寻常的情景,作用 是什么?课文通过小弗朗士的观察,借一个小孩子的视角,从上课的气氛、学生、老师、教室后排的听课者等四个方面,运用对照手法写课前异乎寻常的情景。

这样写,烘托出“最后一课”的肃穆、庄严、悲痛的氛围,又进一步加深了悬念。3、如何理解“温和”一词呢?哈墨尔先生对我的迟到态度“很温和”,这令小弗朗茨感到很意外,又设下一个悬念。4、结合全文,说说第(10)段中哈墨尔先生为什么要那样穿戴呢?说明他对这最后一课的重视,也是为了纪念这最后一课,突出了这一课非凡的意义,表示韩麦尔先生热爱祖国的情感。 阅读15至29段

讨论:

1究竟发生了什么事?(用书本上的话来回答。)这问题严重吗?为什么?

哈墨尔先生怀着什么心情来宣布这一消息?

2、听到哈墨尔先生说“今天是最后一堂法语课了”小弗郎茨明白了什么?他的思想感情有哪些变化?(用书上的原文回答) ------“又温和又严肃”。“温和”:对祖国、对同胞、对孩子无限深情和爱;“严肃”,怀着沉重的心情宣布这一消息。“命令 ”一词表现出他的无奈。-------"万分难过,坏家伙"、"我再也不能学法语了"、"可怜的人,忘了他给我的惩罚"、"现在我明白了"。 3、理解:第(18)段作用?这句内心独白独立成段,句尾用感叹号,突出了韩麦尔先生的话,激起了“我”内心的巨大波澜,表达了“我”对最后一堂法语课的浓浓深情:既热爱又悔恨,既留恋又无奈。4、第(19)段是什么描写?作用是什么?心理描写。反映了我感情上发生的急剧变化:对不能再学习法语的痛苦,对过去逃学的懊悔,对老师的依恋。

段中的几个感叹号的作用:强烈地表现出我对祖国语言的深厚感情。5、第20节为什么说哈墨尔先生是可怜的人? ------哈墨尔先生身为法国人,却不能教法语,辛勤工作四十多年,即将被迫离开课堂,离开自己的学生,这是多么痛心的事呀。强烈地表达了小弗郎茨对老师的同情、理解、尊敬、热爱之情。小结:小弗郎茨原来是个幼稚、无知的孩子。当他听到要永远失去学习祖国语言的权利时,他的感情起了极大的变化,他感到了亡国的痛苦--“坏家伙”;对祖国语言的眷恋--“我再也不能学法语了”;称先生是“可怜的人”。现在,小弗郎茨好像一下子成熟了、懂事了。他明白了布告牌前为何围了那么多人,今天教室气氛为何与往日不同,过去讨厌的东西一下子变得那么可爱了。小弗郎茨的爱国心在他思想上强烈地表现出来 6、小弗郎茨没能答出分词的用法,老师说了什么?由此可看出他的心情是怎样的? ------“总要把学习拖到明天,这正是阿尔萨斯人最大的不幸”、“算了吧,时间有的是,明天再学也不迟”。

先生批评阿尔萨斯人不珍惜时光学习,结果连自己的语言也不会说、不会 写,而今又失去了学习自己祖国语言的权利,

这几句话沉痛的总结了以往的教训,把学习、教育与国家的兴亡、民族的命运联系在一起,表现先生的对教育作用的高度认识和民族责任感和爱国热情。 7、老师讲到法语,对法语有什么评价?用了什么比喻?这个比喻的深刻意义是什么?表现先生怎样的思想感情?为什么小弗郎茨这次听讲全都懂? ------监狱的大门比喻普鲁士对法国人民的统治与封锁,钥匙比喻法国语言;含义是:语言是民族的标志和象征。是联系人民思想的纽带,它能使人民 不忘自己的祖国,团结起来同侵略者作斗争,求得民族解放。 --------全都懂,觉得挺容易。他受到强烈的爱国主义教育,知道了学习祖国语言的重要,自觉要求学好语言,听得特别细心,所以全懂。 8、上习字课时,老师是怎样安排的?有什么用意,产生什么效果?作者是通过哪些方面描写专心写字的?此时,从教室屋顶传来鸽子咕咕的叫声,“我”心里怎么想?表现小弗郎茨怎样的思想感情?

------哈墨尔先生的教育,激发了大家的爱国热情,大家决心要认真学好和牢记“法兰西” “阿尔萨斯”,他们把这看成是祖国的象征,因此把“字帖”比喻成“小国旗”。

作用:具体生动地写出了孩子们丰富的想象力和强烈地爱国心,也烘托出浓厚的爱国气氛。------抓住声音和最容易分心的人和事来写。(细节描写) -------“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!”小弗表现了对敌人禁教法语的讽刺与轻蔑。9、小弗郎茨以怎样的心情观察老师,联想到了什么?为什么小弗郎士永远忘不了“这最后一课”?发出了“可怜的人”的慨叹:小弗郎茨对哈墨尔先生的这种痛苦心境的理解与同情。说明小弗郎茨由贪玩、调皮变得懂事、成熟了。

听到霍瑟老头那古怪的拼读字母的声音,他想笑,但没有笑,因为他感到难过。“发抖”和“难过”是孩子和老人之间在爱国这一点是产生共鸣,他听出这声音中包含着悲愤与痛苦。

他永远忘不了这“最后一课”,忘不了自己祖国的语言。 “最后一课”反复出现的作用?1)紧扣课题。

2)表达了对最后一课的眷恋,

3)对将要失去祖国语言的难舍。?从第11-23节是《最后一课》中心部分,也是故事的发展阶段,写哈墨尔先生讲授“最后一课”的动人情景和小弗朗茨的转变。总结一、朗读最后一个部分

讨论

1、这段文字对哈墨尔先生进行了哪些方面的描写?为什么他听到钟声,脸色惨白?我又为什么觉得他从来没有这么高大? ---------神态、语言、动作描写;钟声宣告了最后一堂法语课的结束的时间已经到了,从此将和祖国的语言告别;而先生的脸色中感到他对祖国的爱,对失去祖国的痛苦心情。他的爱国精神,使我觉得他的形象高大了,我认识到他不仅仅是一位教师,更是一位爱国志士。 2、文中有哪些动词很好地表现了他的思想感情? ------转 拿 使 写 一连串的动作表现了他的痛苦心理,倾注了他对祖国的爱、对敌人的恨。 3、找出表现他内心极度悲痛的词语,简要分析它的表达作用? ------“脸色惨白”、“他哽住了”写出了他对侵略者的强烈的愤恨和丧失国土给他的沉重的打击。

表明他具有强烈的爱国感情。 4、“使出全身的力量”写出两个大字:“法兰西万岁”!“使出全身力量”这句话,表现了他怎样的思想感情?书写“法兰西万岁”这两个大字,含义是什么? ------这个动作,表现哈墨尔先生对祖国深挚的爱和早日收复国土的强烈愿望。达到“此时无声胜有声”的艺术境界。

表示哈墨尔先生对祖国必胜的坚定信念,集中体现了法国人民的爱国主义精神和不屈的意志。

这几个大字把故事推向了高潮,“最后一课”主题得到了升华。5、他写完这几个字,痛苦得“呆在那儿,头靠着墙壁”。这段是什么描写?作用?小结。 通过这最后一课,小弗郎茨对哈墨尔先生有了更深一层的了解,看到了先生热爱祖国的高大形象,更加敬仰先生的崇高人格,因而觉得“他从来没有这么高大”。这是最后一课的结束,也是整篇小说的结束。这是小说的高潮和结局。表现了先生面对祖国领土被占领的残酷先生,陷入极度的痛苦之中,这些动作包含了他极其复杂的感情。二、讨论主题 ?这篇小说以普法战争为背景,通过阿尔萨斯省的一个小学生弗郎茨在“最后一堂法语课”中的见闻和感受,真实地反映了法国沦陷区的人民惨遭异族统治的悲愤和对祖国的热爱,以及争取祖国解放和统一的坚定意志,集中地表现了韩麦尔先生等法国人民崇高的爱国主义精神。三、思想教育 这篇小说告诉我们:热爱祖国就应该热爱祖国的语言文字。认真学好祖国语言正是热爱祖国的一种具体表现。不要把热爱祖国只停留在口头上,应脚踏实地积极主动地学好祖国的语言文字。同时也要分秒必争地认真学好一切科学知识。 四、总结写作特点 1.选材:材料为表现中心服务。 2.标题的含义和作用。 1)题目点明中心。

2)这是亡国之后阿尔萨斯人的最后一堂法语课,

3)蕴含着法国人民强烈的爱国情感和对普鲁士侵略者的无比痛恨。作品原来还有一个副标题是“阿尔萨斯省的一个小孩子的自述”。3.人物描写(结合课后练习)。

哈墨尔先生--服装、表情、动作、语言。 服装:穿礼服上课表示对最后一课的重视。 表情:柔和、严肃、惨白、呆 语言: 宣布这是最后一堂法语课。“最后……最后……” 评论法国语言 动作:用尽全身力气书写“法兰西万岁”

总结:哈墨尔先生漂亮的礼服,温和而又严肃的表情,富有哲理、发人深思的教诲,用尽全身力量写下的“法兰西万岁!”给人以极深刻的印象。这一切都说明这个普普通通的语言教师的职业是和祖国的命运紧密连在一起的。因此由他身上所表现出来的爱国主义精神更典型,更有代表性。 小弗郎茨:

他的心理活动贯穿全篇,主要段落有1、3、4、12-17、2l一23,他的思想感情的变化归纳为:贪玩,不爱学习------看到教室里种种不寻常情景后感到吃惊------知道这是最后一堂法语课后万分难过-------对自己过去的行为深深懊悔--明白学好祖国语言的深刻含义,憎恨普鲁士侵略者------被先生深挚的爱国激情所打动,由衷地敬佩老师。这些心理活动的描写写出了祖国被侵赂者践踏,人民失去自由实的残酷现实震动了小弗郎土幼稚的心,激发了他朴素的爱国感情,哈墨尔先生的谆谆教导使他朴素的感情走向成熟。 另外,文章还写了郝叟等镇上的人们,不同身份的人以不同方式表达了亡国的悲愤和对祖国的热爱,加深了文章的中心思想。

哈墨尔说:法国语言是世界上最美的语言------最明白,最精确.对此,你是否赞同?拓展延伸中华民族的屈辱史上个世纪30年代,通化女子国高的学生们,由日本教官上“军训课”。1931年“九一八事变”后,日军侵占东北。日本侵略者利用前清废帝爱新觉罗溥仪,在东北建立的傀儡政权—伪满洲国。通过这一傀儡政权,日本侵略者在中国东北实行了长达14年之久的殖民统治,使东北同胞饱受了亡国奴的痛苦滋味。

在日本侵略者奴役东北人民14年的时间里,在疯狂地进行血腥屠杀的同时,还大肆进行着文化侵略,即奴化教育。日本在东北实行的奴化教育有四个层次,包括恐日教育、亲日教育、媚日教育以及崇日教育。这几个层次相互作用,构成了“完整体系”。其中,国高教育,便是这一体系中的重要一环。女子国高学习的科目有:国民道德、国语、历史、地理、数学、理科、实业、家事、裁缝手艺、图画、音乐、体育。不久,日本帝国主义为进一步强化对东北人民的统治和达到分化中华民族的罪恶目的,又改国语为满语,增设日语为必修的主科,将史、地两科合并为“国势科”,专设“满洲国”史、日本史,无耻宣扬东北就是“满洲”,自古就是独立国家。

地理科只讲授东北地理,即满洲地理,以此与中国其他地区割裂开来。国民道德科则散布殖民主义思想,灌输所谓的“日满亲善、共存共荣”。通过设置这些课程,从文化上泯灭学生的中华民族意识,使其不知其为炎黄子孙,淡化祖国观念。到伪满中后期,推行“勤劳俸仕”,即强迫学生进行无偿劳动的一种组织形式。

日本的奴化教育就把青少年学生作为改造的重点。日本人在中小学强制要求学习日语,其实已不仅把它当作一种交流工具,而是进行文化渗透。

事实上,无论“崇日”、“恐日”还是“亲日”、“媚日”,多数时候并不是独立推行并有清晰界定的。比如,通化女子国高,就曾组织学生到日本本土参观,以此向学生们夸耀日本国家如何强大,民族如何优良。这些举措,可以看作奴化教育的综合体现。

学校几乎每一周都被安排数次其他类型的“亲日”教育。比如去“协和会”听演讲,比如参拜纪念日本阵亡军人的“忠魂碑”,或者参加日本节日———不仅包括天皇祭日,还包括日本的陆军建军日、海军建军日等的纪念活动。

领土的完整、母语的尊严,这是一个国家的两大基石,或者说,是一个国家的两大标志。

通过这则报道大家有什么思考呢?德国和法国都特别重视护卫母语的尊严。漫步德国大街小巷,牌子上的字写的都是德文。对于这一点,可能会有不同的想法,但是,德国人的“语言爱国”意识,无疑值得我们深思。 今天我们来学习法国都德的《最后一课》,来感受语言的存亡对于一个国家的盛衰荣辱是多么重要。

最后一课都德第一课时

〖教学要点〗

1、掌握文学常识、重点的字词

2、理清小说的基本情节、训练复述能力。

3、大致掌握小说的结构

是 国十九世纪下半期的 家。他的短篇小说不少是以普法战争为题材,《最后一课》是都德爱国主义短篇小说的代表作之一。以小弗郎士在最后一堂法语课的 为线索,刻画了小弗郎士和韩麦尔先生的典型形象,真实地反映了法国沦陷区人民对惨遭民族统治的 和对祖国的 ,集中表现了法国人民崇高的 。都德(1840——1897)作者简介预习展示悲愤热爱爱国主义精神德小说所见、所闻、所感《最后一课》写于 第二年(1873年)。色当一役,法军大败,拿破仑三世被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的 、 等三分之一以上的土地。这时,对法国来说,已经变成自卫战争。而对着普鲁士军队的屠杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这篇短篇小说,就以沦陷了的 的一个小学校被迫 的事为题材,通过描写最后一堂 的情景,刻画了小学生 和乡村教师 的典型形象,反映法国人民深厚的 感情。 写作背景预习展示普法战争阿尔萨斯洛林省阿尔萨斯法语课爱国小弗郎士韩麦尔1、本文是一篇 。

2、小说——属于叙事性文学体裁,以刻画 为中心,通过完整的 和具体 来反映现实生活的叙事作品。

3、按篇幅、容量分 、中篇、 、 小说。体裁特点人物形象故事情节环境描写小说长篇短篇微型小说三要素:人物环境情节通过外貌、语言、动作、心理、神态、细节描写来塑造人物。是小说的中心,反映文章主题社会环境:交待时代背景

自然环境:交待人物活动的时间、地点、景物、烘托气氛,表现人物性格、感情序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声需要掌握的字的读音:踱来踱去 郝 叟 懊悔 捂惩罚 钥 匙 祈 祷 哽 咽督学 膝头 小 弗 郎 士duó hǎo sǒu ào wǔ chéng yào shi qí d?o g?ng yèdū xī fú láng旷课 督学 赚钱

溜冰 气氛 诧异 惨白kuàng dū zhuànliū fēn chà cǎn多音多义字:( )宁可( )安宁nìngníng( )字帖( )请帖( )妥帖( )强迫( )强劲( )倔强tiètiětiēqiángqi?ngjiàng咽( )咽喉( )细嚼慢咽( )呜咽yānyànyè诧异:

懊悔:

哽咽:

宛转:

征发:

喧闹:觉得意外和奇怪。做错了事,说错了话,心里自恨不该这样。因极度悲伤,哭时不能痛快地出声。哽,声气阻塞。 形容声音的圆转柔和。解释词语政府向人民征调人力或者财物。喧哗热闹。1.作者为何以"最后一课"为题? 2、这篇小说的主要写了一件什么事?写了哪些人?主要写谁? 这是亡了国的阿尔萨斯人最后的一堂法语课。 --------小弗郎士和韩麦尔先生 1、小说中出现了哪些人?你能说出至少三个名字吗?2.故事发生的地点是哪里?3、这篇小说主要写了一件什么事?

在普法战争法国失败后,沦陷区阿尔萨斯一所小学上的最后一节法语课。听读课文,整体感知小弗朗士、韩麦尔先生、郝叟老头法国沦陷区阿尔萨斯一所小学的课堂上5、故事以什么为写作顺序?故事可分几个部分?整体感知4、故事以什么作为本文的线索来安排情节的?第一人称写作的好处?以小弗郎士的所见、所闻、所感为线索。

好处:给读者亲切、真实的感觉。时间推移为顺序。分三部分课文线索及结构

一、上课路上

二、上课前

三、上课中

四、下课后

以时间推移为顺序按情节发展可把文章分为: (1-8) (9-14) (15-29) (30-36) 一、(1~8)序幕。

二、(9~14)开端。

三、(15~29)发展。

四、(30~36)高潮和结局。

写小弗郎士在上学路上对周围事物的观察和感受。 通过小弗郎士的观察,写出上课之前教室里的情景。——课前 写韩麦尔先生讲授最后一课的情景及小弗郎士的感受,这是小说的主体。——课上写韩麦尔先生宣布散学时的情景。——下课——上学路上想一想朗读课文第l一8节(上课路上),注意“我”在途中的所见所闻。 1、“我”为什么想“别上学了?”小弗郎茨是怎么想的? -----①小弗郎茨这天迟到,怕老师骂,特别是怕检查功课,因此很自然地想到了逃学。 -----②野外的景色是那么吸引人。 2、沿途有哪些景象吸引了他? -----天气是那么晴朗,那么暖和;白头鸟在树林边宛转的唱歌;普鲁土兵正在操练。 3、对于普鲁士兵的操练“我”是如何看的?在文中起什么作用?-----认为比学习有趣、天真、幼稚、无知、是非不清,为下文做了铺垫。 4、"可是我还是能管住自己,急忙向学校跑去"有哪些地方能说明他能管住自己? ------①尽管周围的自然环境和普鲁士兵的操练吸引了他,但他还是向学校跑去。 ------②看见许多人在看布告,他只是边走路边猜测,没有停步,“一”表示思想的跳跃,经过一番斗争还是“不停步”。 ------③听到华希特跟他玩笑,还是继续跑,跑得"上气不接下气"。 5、如何理解“又有什么事了?”一个“又”字,写出了在那个动荡的时代里战乱频频,变故迭起,人心惶惶。还通过孩子的疑惑的眼光,设置悬念,埋下了伏笔,预示着将要发生一件大事。

想一想在上学路上,小弗郎茨看到的情景(操练、布告牌)对全文内容起什么作用? 布告牌前为什么围了那么多人?到底又发生了什么事? -------暗示了故事发生的背景,表现出一个孩子的性格特征,为他后来的心理变化作了辅垫。 阅读课文第9-14节(上课前) 1、到了学校、小弗郎茨发现哪些情况不同往日?请填写下表 气氛平日上课最后一课学生老师学校开始上课的时候,

总有一阵喧闹就是在

街上也能听到。

上课前,开课桌啦,

关课桌啦,捂着耳

朵大声背书啦……

老师拿着大铁戒尺

在桌子上紧敲,“静

一点,静一点“……

平时,我迟到,会

遭到哈墨尔先生的责骂。

一切偏安安静静地,整个

教室都有一种不平常的严

肃气氛。

上课前,学生们已经都在

自己的座位上了。

哈墨尔先生走来走去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。

今天迟到,哈墨尔先生却温和地叫我快坐好。

老师穿……打……戴……(和平时不一样)

思考:2、上课前教室里不同寻常的情景,作用 是什么?课文通过小弗朗士的观察,借一个小孩子的视角,从上课的气氛、学生、老师、教室后排的听课者等四个方面,运用对照手法写课前异乎寻常的情景。

这样写,烘托出“最后一课”的肃穆、庄严、悲痛的氛围,又进一步加深了悬念。3、如何理解“温和”一词呢?哈墨尔先生对我的迟到态度“很温和”,这令小弗朗茨感到很意外,又设下一个悬念。4、结合全文,说说第(10)段中哈墨尔先生为什么要那样穿戴呢?说明他对这最后一课的重视,也是为了纪念这最后一课,突出了这一课非凡的意义,表示韩麦尔先生热爱祖国的情感。 阅读15至29段

讨论:

1究竟发生了什么事?(用书本上的话来回答。)这问题严重吗?为什么?

哈墨尔先生怀着什么心情来宣布这一消息?

2、听到哈墨尔先生说“今天是最后一堂法语课了”小弗郎茨明白了什么?他的思想感情有哪些变化?(用书上的原文回答) ------“又温和又严肃”。“温和”:对祖国、对同胞、对孩子无限深情和爱;“严肃”,怀着沉重的心情宣布这一消息。“命令 ”一词表现出他的无奈。-------"万分难过,坏家伙"、"我再也不能学法语了"、"可怜的人,忘了他给我的惩罚"、"现在我明白了"。 3、理解:第(18)段作用?这句内心独白独立成段,句尾用感叹号,突出了韩麦尔先生的话,激起了“我”内心的巨大波澜,表达了“我”对最后一堂法语课的浓浓深情:既热爱又悔恨,既留恋又无奈。4、第(19)段是什么描写?作用是什么?心理描写。反映了我感情上发生的急剧变化:对不能再学习法语的痛苦,对过去逃学的懊悔,对老师的依恋。

段中的几个感叹号的作用:强烈地表现出我对祖国语言的深厚感情。5、第20节为什么说哈墨尔先生是可怜的人? ------哈墨尔先生身为法国人,却不能教法语,辛勤工作四十多年,即将被迫离开课堂,离开自己的学生,这是多么痛心的事呀。强烈地表达了小弗郎茨对老师的同情、理解、尊敬、热爱之情。小结:小弗郎茨原来是个幼稚、无知的孩子。当他听到要永远失去学习祖国语言的权利时,他的感情起了极大的变化,他感到了亡国的痛苦--“坏家伙”;对祖国语言的眷恋--“我再也不能学法语了”;称先生是“可怜的人”。现在,小弗郎茨好像一下子成熟了、懂事了。他明白了布告牌前为何围了那么多人,今天教室气氛为何与往日不同,过去讨厌的东西一下子变得那么可爱了。小弗郎茨的爱国心在他思想上强烈地表现出来 6、小弗郎茨没能答出分词的用法,老师说了什么?由此可看出他的心情是怎样的? ------“总要把学习拖到明天,这正是阿尔萨斯人最大的不幸”、“算了吧,时间有的是,明天再学也不迟”。

先生批评阿尔萨斯人不珍惜时光学习,结果连自己的语言也不会说、不会 写,而今又失去了学习自己祖国语言的权利,

这几句话沉痛的总结了以往的教训,把学习、教育与国家的兴亡、民族的命运联系在一起,表现先生的对教育作用的高度认识和民族责任感和爱国热情。 7、老师讲到法语,对法语有什么评价?用了什么比喻?这个比喻的深刻意义是什么?表现先生怎样的思想感情?为什么小弗郎茨这次听讲全都懂? ------监狱的大门比喻普鲁士对法国人民的统治与封锁,钥匙比喻法国语言;含义是:语言是民族的标志和象征。是联系人民思想的纽带,它能使人民 不忘自己的祖国,团结起来同侵略者作斗争,求得民族解放。 --------全都懂,觉得挺容易。他受到强烈的爱国主义教育,知道了学习祖国语言的重要,自觉要求学好语言,听得特别细心,所以全懂。 8、上习字课时,老师是怎样安排的?有什么用意,产生什么效果?作者是通过哪些方面描写专心写字的?此时,从教室屋顶传来鸽子咕咕的叫声,“我”心里怎么想?表现小弗郎茨怎样的思想感情?

------哈墨尔先生的教育,激发了大家的爱国热情,大家决心要认真学好和牢记“法兰西” “阿尔萨斯”,他们把这看成是祖国的象征,因此把“字帖”比喻成“小国旗”。

作用:具体生动地写出了孩子们丰富的想象力和强烈地爱国心,也烘托出浓厚的爱国气氛。------抓住声音和最容易分心的人和事来写。(细节描写) -------“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!”小弗表现了对敌人禁教法语的讽刺与轻蔑。9、小弗郎茨以怎样的心情观察老师,联想到了什么?为什么小弗郎士永远忘不了“这最后一课”?发出了“可怜的人”的慨叹:小弗郎茨对哈墨尔先生的这种痛苦心境的理解与同情。说明小弗郎茨由贪玩、调皮变得懂事、成熟了。

听到霍瑟老头那古怪的拼读字母的声音,他想笑,但没有笑,因为他感到难过。“发抖”和“难过”是孩子和老人之间在爱国这一点是产生共鸣,他听出这声音中包含着悲愤与痛苦。

他永远忘不了这“最后一课”,忘不了自己祖国的语言。 “最后一课”反复出现的作用?1)紧扣课题。

2)表达了对最后一课的眷恋,

3)对将要失去祖国语言的难舍。?从第11-23节是《最后一课》中心部分,也是故事的发展阶段,写哈墨尔先生讲授“最后一课”的动人情景和小弗朗茨的转变。总结一、朗读最后一个部分

讨论

1、这段文字对哈墨尔先生进行了哪些方面的描写?为什么他听到钟声,脸色惨白?我又为什么觉得他从来没有这么高大? ---------神态、语言、动作描写;钟声宣告了最后一堂法语课的结束的时间已经到了,从此将和祖国的语言告别;而先生的脸色中感到他对祖国的爱,对失去祖国的痛苦心情。他的爱国精神,使我觉得他的形象高大了,我认识到他不仅仅是一位教师,更是一位爱国志士。 2、文中有哪些动词很好地表现了他的思想感情? ------转 拿 使 写 一连串的动作表现了他的痛苦心理,倾注了他对祖国的爱、对敌人的恨。 3、找出表现他内心极度悲痛的词语,简要分析它的表达作用? ------“脸色惨白”、“他哽住了”写出了他对侵略者的强烈的愤恨和丧失国土给他的沉重的打击。

表明他具有强烈的爱国感情。 4、“使出全身的力量”写出两个大字:“法兰西万岁”!“使出全身力量”这句话,表现了他怎样的思想感情?书写“法兰西万岁”这两个大字,含义是什么? ------这个动作,表现哈墨尔先生对祖国深挚的爱和早日收复国土的强烈愿望。达到“此时无声胜有声”的艺术境界。

表示哈墨尔先生对祖国必胜的坚定信念,集中体现了法国人民的爱国主义精神和不屈的意志。

这几个大字把故事推向了高潮,“最后一课”主题得到了升华。5、他写完这几个字,痛苦得“呆在那儿,头靠着墙壁”。这段是什么描写?作用?小结。 通过这最后一课,小弗郎茨对哈墨尔先生有了更深一层的了解,看到了先生热爱祖国的高大形象,更加敬仰先生的崇高人格,因而觉得“他从来没有这么高大”。这是最后一课的结束,也是整篇小说的结束。这是小说的高潮和结局。表现了先生面对祖国领土被占领的残酷先生,陷入极度的痛苦之中,这些动作包含了他极其复杂的感情。二、讨论主题 ?这篇小说以普法战争为背景,通过阿尔萨斯省的一个小学生弗郎茨在“最后一堂法语课”中的见闻和感受,真实地反映了法国沦陷区的人民惨遭异族统治的悲愤和对祖国的热爱,以及争取祖国解放和统一的坚定意志,集中地表现了韩麦尔先生等法国人民崇高的爱国主义精神。三、思想教育 这篇小说告诉我们:热爱祖国就应该热爱祖国的语言文字。认真学好祖国语言正是热爱祖国的一种具体表现。不要把热爱祖国只停留在口头上,应脚踏实地积极主动地学好祖国的语言文字。同时也要分秒必争地认真学好一切科学知识。 四、总结写作特点 1.选材:材料为表现中心服务。 2.标题的含义和作用。 1)题目点明中心。

2)这是亡国之后阿尔萨斯人的最后一堂法语课,

3)蕴含着法国人民强烈的爱国情感和对普鲁士侵略者的无比痛恨。作品原来还有一个副标题是“阿尔萨斯省的一个小孩子的自述”。3.人物描写(结合课后练习)。

哈墨尔先生--服装、表情、动作、语言。 服装:穿礼服上课表示对最后一课的重视。 表情:柔和、严肃、惨白、呆 语言: 宣布这是最后一堂法语课。“最后……最后……” 评论法国语言 动作:用尽全身力气书写“法兰西万岁”

总结:哈墨尔先生漂亮的礼服,温和而又严肃的表情,富有哲理、发人深思的教诲,用尽全身力量写下的“法兰西万岁!”给人以极深刻的印象。这一切都说明这个普普通通的语言教师的职业是和祖国的命运紧密连在一起的。因此由他身上所表现出来的爱国主义精神更典型,更有代表性。 小弗郎茨:

他的心理活动贯穿全篇,主要段落有1、3、4、12-17、2l一23,他的思想感情的变化归纳为:贪玩,不爱学习------看到教室里种种不寻常情景后感到吃惊------知道这是最后一堂法语课后万分难过-------对自己过去的行为深深懊悔--明白学好祖国语言的深刻含义,憎恨普鲁士侵略者------被先生深挚的爱国激情所打动,由衷地敬佩老师。这些心理活动的描写写出了祖国被侵赂者践踏,人民失去自由实的残酷现实震动了小弗郎土幼稚的心,激发了他朴素的爱国感情,哈墨尔先生的谆谆教导使他朴素的感情走向成熟。 另外,文章还写了郝叟等镇上的人们,不同身份的人以不同方式表达了亡国的悲愤和对祖国的热爱,加深了文章的中心思想。

哈墨尔说:法国语言是世界上最美的语言------最明白,最精确.对此,你是否赞同?拓展延伸中华民族的屈辱史上个世纪30年代,通化女子国高的学生们,由日本教官上“军训课”。1931年“九一八事变”后,日军侵占东北。日本侵略者利用前清废帝爱新觉罗溥仪,在东北建立的傀儡政权—伪满洲国。通过这一傀儡政权,日本侵略者在中国东北实行了长达14年之久的殖民统治,使东北同胞饱受了亡国奴的痛苦滋味。

在日本侵略者奴役东北人民14年的时间里,在疯狂地进行血腥屠杀的同时,还大肆进行着文化侵略,即奴化教育。日本在东北实行的奴化教育有四个层次,包括恐日教育、亲日教育、媚日教育以及崇日教育。这几个层次相互作用,构成了“完整体系”。其中,国高教育,便是这一体系中的重要一环。女子国高学习的科目有:国民道德、国语、历史、地理、数学、理科、实业、家事、裁缝手艺、图画、音乐、体育。不久,日本帝国主义为进一步强化对东北人民的统治和达到分化中华民族的罪恶目的,又改国语为满语,增设日语为必修的主科,将史、地两科合并为“国势科”,专设“满洲国”史、日本史,无耻宣扬东北就是“满洲”,自古就是独立国家。

地理科只讲授东北地理,即满洲地理,以此与中国其他地区割裂开来。国民道德科则散布殖民主义思想,灌输所谓的“日满亲善、共存共荣”。通过设置这些课程,从文化上泯灭学生的中华民族意识,使其不知其为炎黄子孙,淡化祖国观念。到伪满中后期,推行“勤劳俸仕”,即强迫学生进行无偿劳动的一种组织形式。

日本的奴化教育就把青少年学生作为改造的重点。日本人在中小学强制要求学习日语,其实已不仅把它当作一种交流工具,而是进行文化渗透。

事实上,无论“崇日”、“恐日”还是“亲日”、“媚日”,多数时候并不是独立推行并有清晰界定的。比如,通化女子国高,就曾组织学生到日本本土参观,以此向学生们夸耀日本国家如何强大,民族如何优良。这些举措,可以看作奴化教育的综合体现。

学校几乎每一周都被安排数次其他类型的“亲日”教育。比如去“协和会”听演讲,比如参拜纪念日本阵亡军人的“忠魂碑”,或者参加日本节日———不仅包括天皇祭日,还包括日本的陆军建军日、海军建军日等的纪念活动。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记