陕西省西安市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省西安市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 384.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-17 15:27:00 | ||

图片预览

文档简介

西安市2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一符合题目要求的。

1.传说中的炎帝(部落)兴起于渭河流域,却殒命于湖南衡山一带:正史《晋书》亦载“炎帝神农氏,在位一百二十年而崩,葬长沙”;有学者经考证认为,湖南的炎陵可能是埋葬承袭神农氏名号的炎帝后裔及其亲眷的公共墓地。据此可以得出的合理结论是( )

A.炎黄联盟一度征服湖南地区 B.南方农业兴起时间晚于北方

C.长江以南受到华夏文化影响 D.炎帝部落首领通过世袭产生

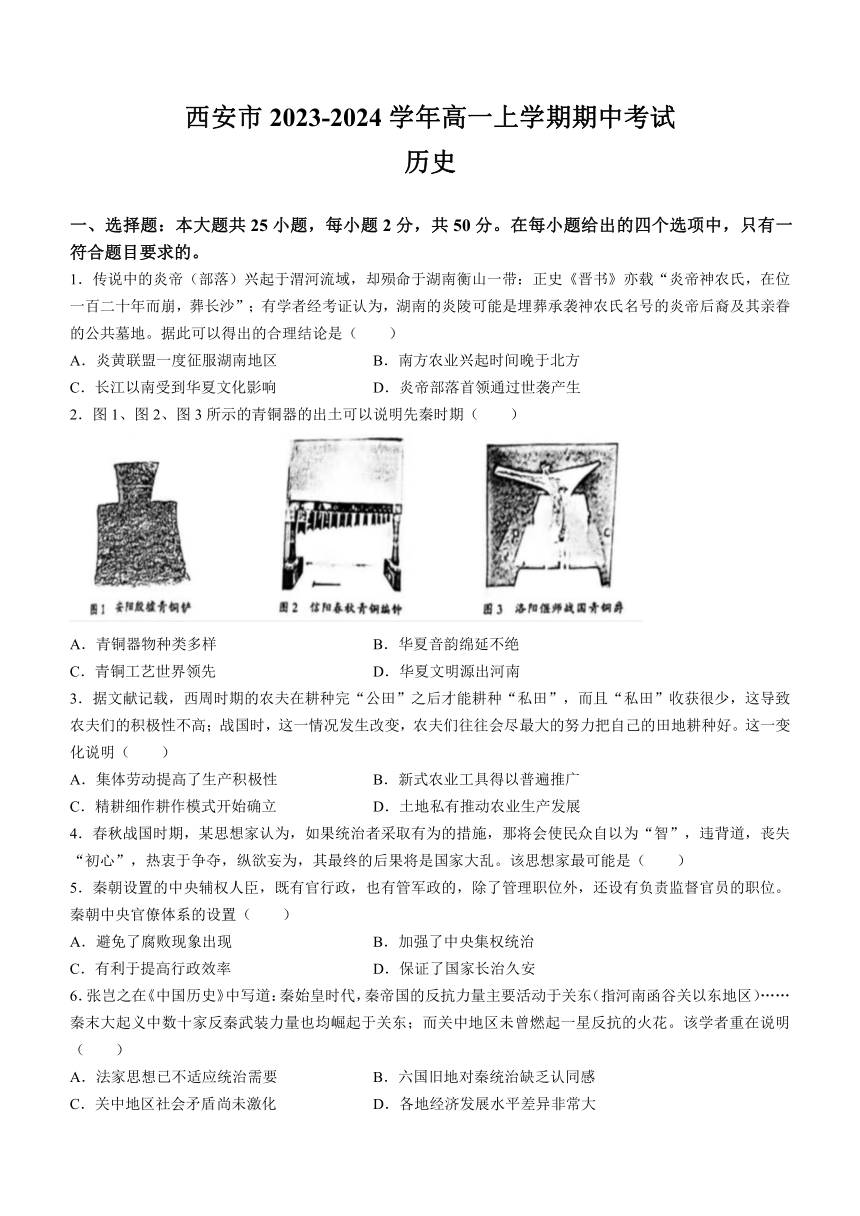

2.图1、图2、图3所示的青铜器的出土可以说明先秦时期( )

A.青铜器物种类多样 B.华夏音韵绵延不绝

C.青铜工艺世界领先 D.华夏文明源出河南

3.据文献记载,西周时期的农夫在耕种完“公田”之后才能耕种“私田”,而且“私田”收获很少,这导致农夫们的积极性不高;战国时,这一情况发生改变,农夫们往往会尽最大的努力把自己的田地耕种好。这一变化说明( )

A.集体劳动提高了生产积极性 B.新式农业工具得以普遍推广

C.精耕细作耕作模式开始确立 D.土地私有推动农业生产发展

4.春秋战国时期,某思想家认为,如果统治者采取有为的措施,那将会使民众自以为“智”,违背道,丧失“初心”,热衷于争夺,纵欲妄为,其最终的后果将是国家大乱。该思想家最可能是( )

5.秦朝设置的中央辅权人臣,既有官行政,也有管军政的,除了管理职位外,还设有负责监督官员的职位。秦朝中央官僚体系的设置( )

A.避免了腐败现象出现 B.加强了中央集权统治

C.有利于提高行政效率 D.保证了国家长治久安

6.张岂之在《中国历史》中写道:秦始皇时代,秦帝国的反抗力量主要活动于关东(指河南函谷关以东地区)……秦末大起义中数十家反秦武装力量也均崛起于关东;而关中地区未曾燃起一星反抗的火花。该学者重在说明( )

A.法家思想已不适应统治需要 B.六国旧地对秦统治缺乏认同感

C.关中地区社会矛盾尚未激化 D.各地经济发展水平差异非常大

7.历史经验表明,分封制所期望的“血亲屏藩”是一把双刃剑,始终存在着“内讧”的危险。虽然自秦代起郡县制成为历代王朝的基本定式,但一个疆域庞大的帝国依靠单一的郡县制也存在着极大的管理困难。为此,汉初( )

A.采取“与民休息”政策 B.以儒家思想治国

C.实行郡县与分封并行制 D.削弱诸侯王势力

8.建武十五年(39年),汉光武帝“诏下州郡检核垦田顷亩及户口年纪”,“河南尹张伋及诸郡守十余人,坐度田不实,下狱死”;十六年(40年),“天下刺史、太守以垦田不实下狱死者十余人”。这些举措( )

A.有利于增加财政收入 B.旨在铲除异己势力

C.加重了百姓赋税负担 D.彻底削弱贵族阶层

9.汉末黄巾起义爆发后的数十年间,统治者与道教完全处于敌对关系。到了三国时期统治者不再仇视道教,开始改善双方关系,并有目的、有限度地利用道教力量。两晋时期,道教精英参与到统治者的核心政治决策中。这一变化说明,三国两晋时期( )

A.道教的社会地位逐渐下降 B.道教逐渐符合统治者的需求

C.儒学逐渐丧失了正统地位 D.外来文化发展实现了本土化

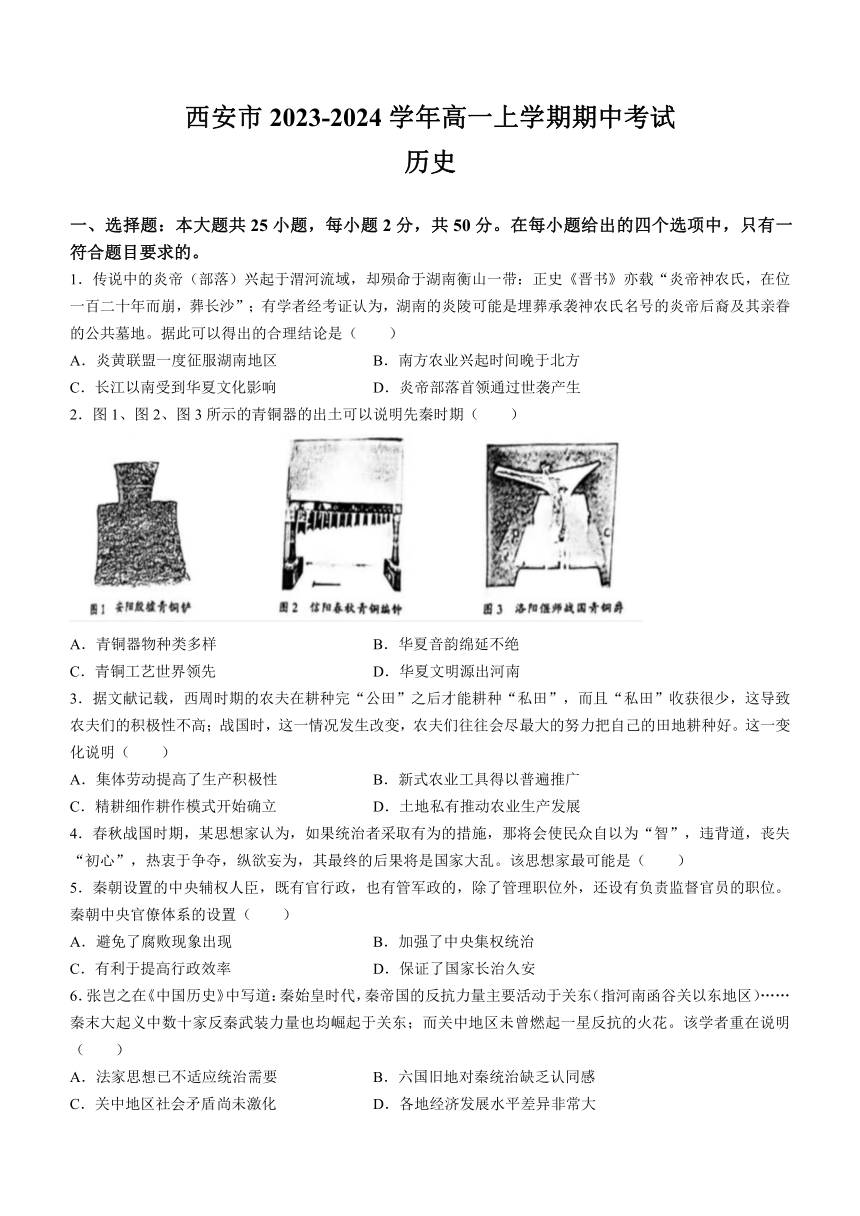

10.图4所示为宁夏固原北魏墓出土的漆画木棺左侧图案,这种漆画绘制于鲜卑式木棺上,画的中心内容是中原地区的历史故事,每个场景的侧旁有汉字题榜。但故事人物的服饰除汉服外,大多数着典型的鲜卑服,斜领袍服,长及膝下,下着裙或袴,头戴风帽。该漆画图案直观反映了北魏时期的( )

A.边疆开发 B.南北对峙

C.民族交融 D.华夏认同

11.《晋书》记载:“昔中原丧乱,(人口)流寓江左(长江下游南岸地区)”东晋政府允许侨人(寓居南方的北来人口)在户籍上注明本人原籍,并给予免除正常赋役之优待。对此解读正确的是( )

A.安史之乱导致北方经济遭到破坏 B.政府优待政策利于江南地区开发

C.人口南迁促使经济重心不断南移 D.孝文帝改革促进北方的民族交融

12.《河南志》这样描述隋唐时期大运河洛阳段:“天下之舟船所集,常万余艘,填满河路,商旅货易,车马填塞。”这说明隋唐大运河的基本功能是( )

A.用于战略防御 B.发展对外贸易

C.掌控经济命脉 D.沟通南北经济

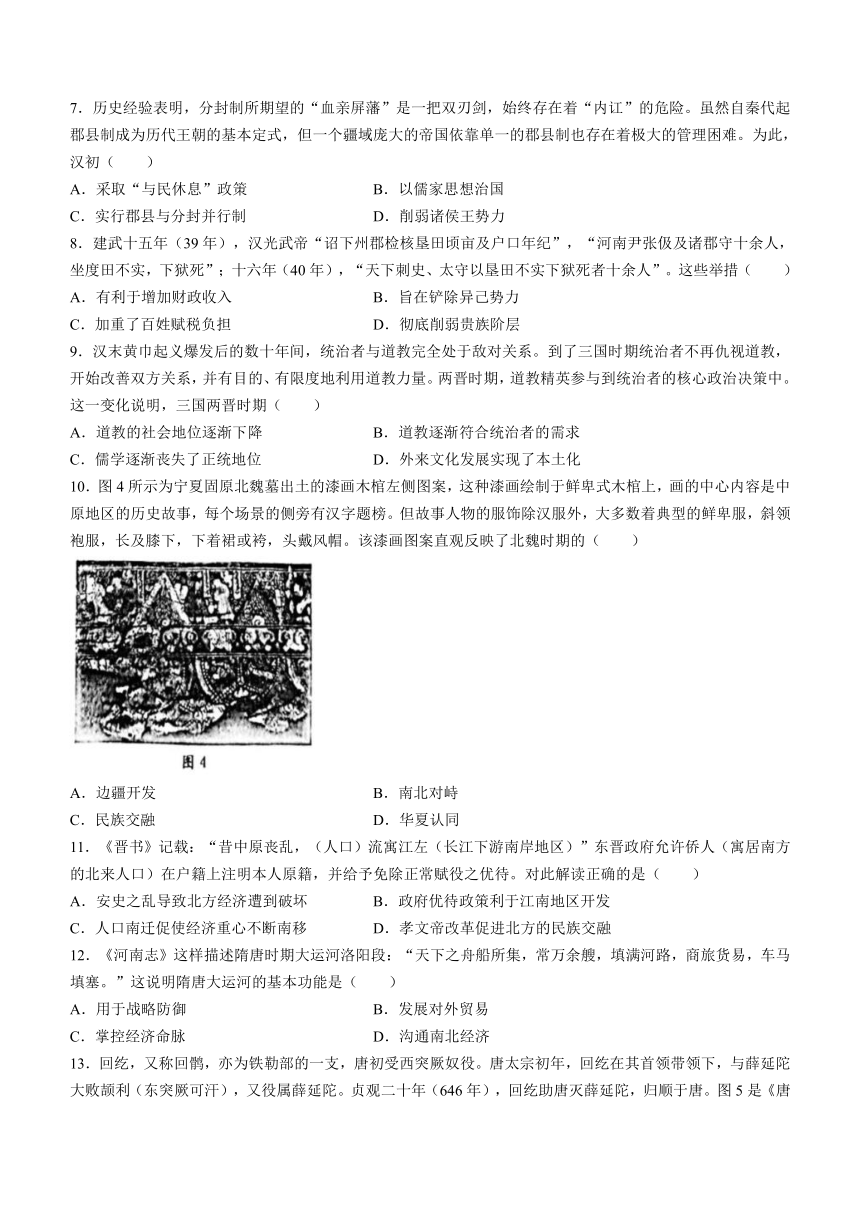

13.回纥,又称回鹘,亦为铁勒部的一支,唐初受西突厥奴役。唐太宗初年,回纥在其首领带领下,与薛延陀大败颉利(东突厥可汗),又役属薛延陀。贞观二十年(646年),回纥助唐灭薛延陀,归顺于唐。图5是《唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)》。唐代前期在回纥地区设置的机构是( )

A.北庭都护府 B.安北都护府

C.安西都护府 D.安东都护府

14.唐朝时,男女之间的社会正常交往比较自由公开,无论是宫廷、官宦、民间都是如此,从流传下来的众多仕女图中可以看出,唐朝的女性长裙曳地、轻纱绕臂,当时女性可以参加各种活动.唐三彩中就有大量女性骑马的造型。这主要体现出唐代( )

A.社会风气开放包容 B.游牧文化渗入社会生活

C.封建伦理观念瓦解 D.女性社会地位得到提高

15.《云麓漫钞》云:“唐之举人,先藉当世显人,以姓名达之主司,然后以所业投献。踰数日又投,谓之温卷,如《幽怪录》《传奇》(一种文人小说)等皆是也。”有学者共搜罗了121位传奇作者为考察对象,其中进士及第者共计36人。这说明( )

A.唐朝科举考试注重学子的创新能力 B.唐朝的科举制助推文学的发展

C.唐朝举人以文学作品获得入仕机会 D.科举考生都是唐传奇的创造者

16.唐穆宗长庆年间(821—824年),元稹任同州刺史,当地两税的户等情况是:“右件地并是贞元四年(788年),检责至今,已是三十六年……百姓税额已定,皆是虚额征率,其间亦有富豪兼并,广占阡陌……”这说明当地两税法的实施( )

A.促进了商品经济发展 B.放松了对农民的控制

C.加重了百姓经济负担 D.增加了政府赋税收入

17.宋人秦观说:“于是杜子美(杜甫)者,穷高妙之格,极豪逸之气,包冲淡之趣,兼俊洁之姿,备藻丽之态,而诸家之作不及焉。然不集诸家之长,杜氏亦不能独至于斯也。”可见,秦观认为杜甫的诗歌( )

A.兼收并蓄 B.注重写实

C.重视抒情 D.沉郁顿挫

18.在宋朝路、州、县三级行政体系中,地方行政权力分工明确,县拥有一定的自治权,使一个统一的行政机构能在不同级别间和谐运行。这说明宋朝的地方行政体制( )

A.导致了积贫积弱局面的出现 B.不利于地方机构行政效率的提高

C.解决了吏治腐败的政治顽疾 D.将中央集权与地方自治有机结合

19.宋宁宗(1194—1224年在位)晚期,朝廷接受了招抚山东抗金民间武装的建议,在淮北组建了“忠义军”,不久,这支部队不但打退了十几万金军的进攻,还活捉了金军主帅,于是“金人不救窥淮东者六七年”。这表明当时( )

A.宋军实力得到提升 B.民间武装影响金宋对峙

C.阶级矛盾严重激化 D.金朝具有统一中国企图

20.辽朝皇帝每年春捺钵期间巡视东北地区,在其南部修筑了军事重镇黄龙府,在长春州设置了东北路统军司,在这些军事重镇的周围还修建了很多中小规模的城堡。这些军事重镇和城堡里面驻扎着辽朝的部族军。这主要是为了( )

A.宣扬皇帝权威 B.开发东北地区

C.震慑边疆地区 D.强化辽朝统治

21.宋代东京的集市贸易有来自洛阳、成都的酒,江、淮、蜀、闽的名茶,南方的丝织品,西北的石炭,河中和成都的纸,福建、成都、杭州的印本书籍,两浙的漆器,赣州的陶瓷器,等等。这主要说明当时( )

A.对外贸易频繁 B.商品经济繁荣

C.南方科技发达 D.金融资本雄厚

22.朱熹《增损吕氏乡约》记载:宋代以前士庶不通婚、不交往一类的旧习俗有所改变,出现了“婚姻不问阀阅”“所交不限士庶”等新现象。这反映了宋代( )

A.社会成员流动性增强 B.社会习俗出现根本变化

C.门第观念已明显淡化 D.政府对社会控制力减弱

23.元朝皇帝在汉文正式文件中自称“中国”,面向汉人颁布的诏旨也大多采取汉地传统的话语体系和意识形态。到元朝后期,随着对中原地区统治的深入,多数政策的出发点和关注对象都是汉人,统治者日益和中原接近,汉语、汉文化水平逐渐提高,也开始认同中原文化传统。据此可知,元朝( )

A.是统一的多民族国家 B.正确处理了民族关系

C.统治者华夏认同增强 D.重视民族文化的构建

24.元代人王元恭在《至正四明续志》中记载了市舶物货:由四明(今宁波)进口的货物有玛瑙、珊瑚等一百三四十种,红豆、牛皮等九十种;在出口海外的一百五十种商品中,以纺织品、瓷器、金属制品等为主。这表明元朝( )

A.热衷于发展朝贡贸易 B.外贸是政府主要收入来源

C.手工业生产比较发达 D.进口商品以生产资料为主

25.王祯在《农书》中兼论了北方农业技术和南方农业技术,并指出各自的优缺点。同时指出“今并载之(指南北农具),使南北通知,随宜而用,无使偏废”。这些内容( )

A.意在说明经济重心南移已经完成 B.体现了元朝继续推行重农抑商政策

C.反映了蒙古族完成了封建化进程 D.表明国家统一有助于农技整理推广

二、非选择题:本大题共3小题,共50分。

26.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋。

—王夫之《读通鉴论·卷一》

郡县之失,其专在上。

——顾炎武《亭林文集·郡县论》

材料二

618年唐朝建立,唐承隋制,继续实行州县两级制。不过,唐代的行政区划中还有府的建制。开元元年(713年)升首都雍州为京兆府,升陪都洛州为河南府。以后陆续升新建的陪都和皇帝驻跸过的州为府,府与州同级,只是地位略高于州。这样,州郡县三级制经隋唐统治者的彻底整顿,至唐代前期最终确立了州(府)县两级制。……唐高宗、武则天以后唐帝国的边疆形势越来越严峻,为了防御吐蕃、突厥、契丹军队的进犯,唐廷“于边境置节度、经略使,式遏四夷”。……帝国境内遍置方镇,其数目累增至40有余。由于节度使不仅管军事还兼管地方民政,甚至几乎囊括了方镇内的所有军、政、财、监大权、方镇(道)就实际上已是州(府)之上的高层政区。

——摘编自梁万斌《中国历代行政区划层级变迁述论(中)——魏晋南北朝隋唐时期》

材料三

元帝国所控制的领土面积和人口数量,在中国历朝历代的政权中无疑是前无古人的。元朝在全盛时期,是一个拥有一千三百万平方公里的领土和九千万人口的强大帝国……随着蒙古汗国的分裂,为游牧时代所遗留下的旧行政制度已经难以管理元帝国的内部行政事务。忽必烈借鉴了成吉思汗时期的蒙古在中国北方建立行尚书省的实践,并吸取了蒙古分裂的教训,逐渐加强中央集权。另一方面,忽必烈入主中原后,主张“行汉法图大事”,从古代的中原政权汲取经验以建立中央集权国家。

——摘编自孟志轩《元代行省制度和加强中央集权的关系》

(1)根据材料一,概述王夫之、顾炎武关于郡县制的观点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代地方行政区划的变化。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析元代实行行省制的原因。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

汉朝时,中国对外贸易以陆道为主,兼行海市。当时的对外贸易通道已四通八达,除西北丝绸之路外,在西南有更早的“永昌道”,取道缅甸、印度半岛,与中亚大陆的古老商道交会,被称为“西南丝绸之路”;朝鲜半岛有“乐浪道”,不仅送往朝鲜半岛的货物行经此道,转口日本的商品也由此道转运南行,被称为“东北丝绸之路”。

——摘编自倪方六《中国古代的对外贸易》

材料二

宋元时期是中国封建时代对外贸易较发达的时期。宋元统治者为了取得海外奇珍异宝并征收外贸税收以助国用,积极鼓励海外贸易。海外贸易的方式主要有以下两种:一种是以“朝贡”“官本船”为名的官方贸易,凡属官方贸易的货物,免交商税;另一种是民间贸易往来,主要港口如广州、杭州、明州、泉州、密州、温州,都设有专职外贸管理机构——市舶司,负责管理商舶,征收舶税,收买舶货。

——摘编自马珺《浅论中国古代的对外贸易》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代对外贸易的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋元时期对外贸易发达的原因。(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

纵观唐代儒学,曾出现过两次复兴高潮。第一次是在唐初贞观年间。当时唐政权建立不久,隋弊未除.唐太宗听取魏征建议,推行重儒的政策,反对霸道实行王道,于是儒风大行。第二次是在唐中期贞元、元和年间。自安史之乱以后,由于藩镇割据,财赋不输中央,造成政府财政拮据。又因土地兼并加剧,农民大量逃亡,而寺院经济却得到了恶性发展,导致了阶级矛盾和统治阶级内部矛盾的加深,加之边疆多事,朝廷处于内外交困之中,因而急需整顿颓坏的封建统治秩序,强化社会纲纪,进而加强中央集权政治。这就要求有一个统一的、有力的思想武器……韩愈提出以儒家的“道统”对抗佛家的“法统”,开启了“道学”的先河;柳宗元等人则提出“统合释儒”,其目的是取佛教之长,补儒学之短,用以改造、丰富、振兴儒学。

——摘编自杨荫楼《试论唐代儒学的复兴》

材料二

程朱理学是儒学的一种历史表态,是继魏晋把儒学改造为玄学之后,对儒学的佛(佛教)老(道教)化改造,是对隋唐以来逐渐走向没落的儒学的一种强有力的复兴:是一种以儒学为主干,兼收佛教与道教,对三教融会贯通之后建立起来的伦理性的本体论。其具有不同于以前的新的思想内涵,是对儒学的继承和发展。它塑造了中华民族的主观意志,注重气节道德,发愤图强等性格。同时应该看到程朱理学中的消极因素,即理学家重建礼制的努力也是对人性的泯灭。

——摘编自宋钦顺《浅谈宋明理学对儒学的继承发展和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概述唐代两次儒学复兴的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对程朱理学的认识。(6分)

参考答案

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C

11.B 12.D 13.B 14.A 15.B 16.C 17.A 18.D 19.B 20.D

21.B 22.C 23.C 24.C 25.D

26.(1)观点:王夫之认为郡县制的实行是符合加强中央集权发展趋势的。(2分)

顾炎武认为郡县制存在弊端,它的实行使中央权力过大,从而影响地方发展。(2分)

(2)变化:在州一级政区增加“府”的设置;地方政区由州县两级发展到道州县三级;增设方镇(“道”一级政区);地方权力逐渐增强。(6分,答出三点即可)

(3)原因:疆域辽阔,人口众多;吸取蒙古帝国分裂教训:旧的行政制度不适应帝国管理的时代需求;借鉴中原王朝统治经验;巩固蒙古贵族专制主义中央集权统治的需要。(8分,答出四点即可)

27.(1)特点:水陆并举,以陆路为主;范围广阔;商贸往来与文化交流并行;政府积极开拓;受到民族政权战争局势影响。(8分,答出四点即可)

(2)原因:经济发展,沿海港口建设加强;造船业发达;指南针应用于航海;政府的重视与支持。(8分)

28.(1)原因:

第一次:统治者维护大一统政局的需要;佛教的发展威胁到封建统治;科举制的发展与完善。(5分,答出两点给4分,三点给5分)

第二次:统治者加强中央集权统治的需要;佛教寺院经济恶性发展;儒学适应封建专制统治的需要;士人阶层的推动。(5分,答出两点给4分,三点给5分)

(2)认识:程朱理学以儒学为主,吸收佛教道教思想,强调伦理道德,是对儒学的继承和发展,适应了封建统治的需要;理学的出现,有利于塑造中华民族的性格,丰富了中华文化的理论思维;理学宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。(6分,其他答案言之有理亦可)

历史

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一符合题目要求的。

1.传说中的炎帝(部落)兴起于渭河流域,却殒命于湖南衡山一带:正史《晋书》亦载“炎帝神农氏,在位一百二十年而崩,葬长沙”;有学者经考证认为,湖南的炎陵可能是埋葬承袭神农氏名号的炎帝后裔及其亲眷的公共墓地。据此可以得出的合理结论是( )

A.炎黄联盟一度征服湖南地区 B.南方农业兴起时间晚于北方

C.长江以南受到华夏文化影响 D.炎帝部落首领通过世袭产生

2.图1、图2、图3所示的青铜器的出土可以说明先秦时期( )

A.青铜器物种类多样 B.华夏音韵绵延不绝

C.青铜工艺世界领先 D.华夏文明源出河南

3.据文献记载,西周时期的农夫在耕种完“公田”之后才能耕种“私田”,而且“私田”收获很少,这导致农夫们的积极性不高;战国时,这一情况发生改变,农夫们往往会尽最大的努力把自己的田地耕种好。这一变化说明( )

A.集体劳动提高了生产积极性 B.新式农业工具得以普遍推广

C.精耕细作耕作模式开始确立 D.土地私有推动农业生产发展

4.春秋战国时期,某思想家认为,如果统治者采取有为的措施,那将会使民众自以为“智”,违背道,丧失“初心”,热衷于争夺,纵欲妄为,其最终的后果将是国家大乱。该思想家最可能是( )

5.秦朝设置的中央辅权人臣,既有官行政,也有管军政的,除了管理职位外,还设有负责监督官员的职位。秦朝中央官僚体系的设置( )

A.避免了腐败现象出现 B.加强了中央集权统治

C.有利于提高行政效率 D.保证了国家长治久安

6.张岂之在《中国历史》中写道:秦始皇时代,秦帝国的反抗力量主要活动于关东(指河南函谷关以东地区)……秦末大起义中数十家反秦武装力量也均崛起于关东;而关中地区未曾燃起一星反抗的火花。该学者重在说明( )

A.法家思想已不适应统治需要 B.六国旧地对秦统治缺乏认同感

C.关中地区社会矛盾尚未激化 D.各地经济发展水平差异非常大

7.历史经验表明,分封制所期望的“血亲屏藩”是一把双刃剑,始终存在着“内讧”的危险。虽然自秦代起郡县制成为历代王朝的基本定式,但一个疆域庞大的帝国依靠单一的郡县制也存在着极大的管理困难。为此,汉初( )

A.采取“与民休息”政策 B.以儒家思想治国

C.实行郡县与分封并行制 D.削弱诸侯王势力

8.建武十五年(39年),汉光武帝“诏下州郡检核垦田顷亩及户口年纪”,“河南尹张伋及诸郡守十余人,坐度田不实,下狱死”;十六年(40年),“天下刺史、太守以垦田不实下狱死者十余人”。这些举措( )

A.有利于增加财政收入 B.旨在铲除异己势力

C.加重了百姓赋税负担 D.彻底削弱贵族阶层

9.汉末黄巾起义爆发后的数十年间,统治者与道教完全处于敌对关系。到了三国时期统治者不再仇视道教,开始改善双方关系,并有目的、有限度地利用道教力量。两晋时期,道教精英参与到统治者的核心政治决策中。这一变化说明,三国两晋时期( )

A.道教的社会地位逐渐下降 B.道教逐渐符合统治者的需求

C.儒学逐渐丧失了正统地位 D.外来文化发展实现了本土化

10.图4所示为宁夏固原北魏墓出土的漆画木棺左侧图案,这种漆画绘制于鲜卑式木棺上,画的中心内容是中原地区的历史故事,每个场景的侧旁有汉字题榜。但故事人物的服饰除汉服外,大多数着典型的鲜卑服,斜领袍服,长及膝下,下着裙或袴,头戴风帽。该漆画图案直观反映了北魏时期的( )

A.边疆开发 B.南北对峙

C.民族交融 D.华夏认同

11.《晋书》记载:“昔中原丧乱,(人口)流寓江左(长江下游南岸地区)”东晋政府允许侨人(寓居南方的北来人口)在户籍上注明本人原籍,并给予免除正常赋役之优待。对此解读正确的是( )

A.安史之乱导致北方经济遭到破坏 B.政府优待政策利于江南地区开发

C.人口南迁促使经济重心不断南移 D.孝文帝改革促进北方的民族交融

12.《河南志》这样描述隋唐时期大运河洛阳段:“天下之舟船所集,常万余艘,填满河路,商旅货易,车马填塞。”这说明隋唐大运河的基本功能是( )

A.用于战略防御 B.发展对外贸易

C.掌控经济命脉 D.沟通南北经济

13.回纥,又称回鹘,亦为铁勒部的一支,唐初受西突厥奴役。唐太宗初年,回纥在其首领带领下,与薛延陀大败颉利(东突厥可汗),又役属薛延陀。贞观二十年(646年),回纥助唐灭薛延陀,归顺于唐。图5是《唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)》。唐代前期在回纥地区设置的机构是( )

A.北庭都护府 B.安北都护府

C.安西都护府 D.安东都护府

14.唐朝时,男女之间的社会正常交往比较自由公开,无论是宫廷、官宦、民间都是如此,从流传下来的众多仕女图中可以看出,唐朝的女性长裙曳地、轻纱绕臂,当时女性可以参加各种活动.唐三彩中就有大量女性骑马的造型。这主要体现出唐代( )

A.社会风气开放包容 B.游牧文化渗入社会生活

C.封建伦理观念瓦解 D.女性社会地位得到提高

15.《云麓漫钞》云:“唐之举人,先藉当世显人,以姓名达之主司,然后以所业投献。踰数日又投,谓之温卷,如《幽怪录》《传奇》(一种文人小说)等皆是也。”有学者共搜罗了121位传奇作者为考察对象,其中进士及第者共计36人。这说明( )

A.唐朝科举考试注重学子的创新能力 B.唐朝的科举制助推文学的发展

C.唐朝举人以文学作品获得入仕机会 D.科举考生都是唐传奇的创造者

16.唐穆宗长庆年间(821—824年),元稹任同州刺史,当地两税的户等情况是:“右件地并是贞元四年(788年),检责至今,已是三十六年……百姓税额已定,皆是虚额征率,其间亦有富豪兼并,广占阡陌……”这说明当地两税法的实施( )

A.促进了商品经济发展 B.放松了对农民的控制

C.加重了百姓经济负担 D.增加了政府赋税收入

17.宋人秦观说:“于是杜子美(杜甫)者,穷高妙之格,极豪逸之气,包冲淡之趣,兼俊洁之姿,备藻丽之态,而诸家之作不及焉。然不集诸家之长,杜氏亦不能独至于斯也。”可见,秦观认为杜甫的诗歌( )

A.兼收并蓄 B.注重写实

C.重视抒情 D.沉郁顿挫

18.在宋朝路、州、县三级行政体系中,地方行政权力分工明确,县拥有一定的自治权,使一个统一的行政机构能在不同级别间和谐运行。这说明宋朝的地方行政体制( )

A.导致了积贫积弱局面的出现 B.不利于地方机构行政效率的提高

C.解决了吏治腐败的政治顽疾 D.将中央集权与地方自治有机结合

19.宋宁宗(1194—1224年在位)晚期,朝廷接受了招抚山东抗金民间武装的建议,在淮北组建了“忠义军”,不久,这支部队不但打退了十几万金军的进攻,还活捉了金军主帅,于是“金人不救窥淮东者六七年”。这表明当时( )

A.宋军实力得到提升 B.民间武装影响金宋对峙

C.阶级矛盾严重激化 D.金朝具有统一中国企图

20.辽朝皇帝每年春捺钵期间巡视东北地区,在其南部修筑了军事重镇黄龙府,在长春州设置了东北路统军司,在这些军事重镇的周围还修建了很多中小规模的城堡。这些军事重镇和城堡里面驻扎着辽朝的部族军。这主要是为了( )

A.宣扬皇帝权威 B.开发东北地区

C.震慑边疆地区 D.强化辽朝统治

21.宋代东京的集市贸易有来自洛阳、成都的酒,江、淮、蜀、闽的名茶,南方的丝织品,西北的石炭,河中和成都的纸,福建、成都、杭州的印本书籍,两浙的漆器,赣州的陶瓷器,等等。这主要说明当时( )

A.对外贸易频繁 B.商品经济繁荣

C.南方科技发达 D.金融资本雄厚

22.朱熹《增损吕氏乡约》记载:宋代以前士庶不通婚、不交往一类的旧习俗有所改变,出现了“婚姻不问阀阅”“所交不限士庶”等新现象。这反映了宋代( )

A.社会成员流动性增强 B.社会习俗出现根本变化

C.门第观念已明显淡化 D.政府对社会控制力减弱

23.元朝皇帝在汉文正式文件中自称“中国”,面向汉人颁布的诏旨也大多采取汉地传统的话语体系和意识形态。到元朝后期,随着对中原地区统治的深入,多数政策的出发点和关注对象都是汉人,统治者日益和中原接近,汉语、汉文化水平逐渐提高,也开始认同中原文化传统。据此可知,元朝( )

A.是统一的多民族国家 B.正确处理了民族关系

C.统治者华夏认同增强 D.重视民族文化的构建

24.元代人王元恭在《至正四明续志》中记载了市舶物货:由四明(今宁波)进口的货物有玛瑙、珊瑚等一百三四十种,红豆、牛皮等九十种;在出口海外的一百五十种商品中,以纺织品、瓷器、金属制品等为主。这表明元朝( )

A.热衷于发展朝贡贸易 B.外贸是政府主要收入来源

C.手工业生产比较发达 D.进口商品以生产资料为主

25.王祯在《农书》中兼论了北方农业技术和南方农业技术,并指出各自的优缺点。同时指出“今并载之(指南北农具),使南北通知,随宜而用,无使偏废”。这些内容( )

A.意在说明经济重心南移已经完成 B.体现了元朝继续推行重农抑商政策

C.反映了蒙古族完成了封建化进程 D.表明国家统一有助于农技整理推广

二、非选择题:本大题共3小题,共50分。

26.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋。

—王夫之《读通鉴论·卷一》

郡县之失,其专在上。

——顾炎武《亭林文集·郡县论》

材料二

618年唐朝建立,唐承隋制,继续实行州县两级制。不过,唐代的行政区划中还有府的建制。开元元年(713年)升首都雍州为京兆府,升陪都洛州为河南府。以后陆续升新建的陪都和皇帝驻跸过的州为府,府与州同级,只是地位略高于州。这样,州郡县三级制经隋唐统治者的彻底整顿,至唐代前期最终确立了州(府)县两级制。……唐高宗、武则天以后唐帝国的边疆形势越来越严峻,为了防御吐蕃、突厥、契丹军队的进犯,唐廷“于边境置节度、经略使,式遏四夷”。……帝国境内遍置方镇,其数目累增至40有余。由于节度使不仅管军事还兼管地方民政,甚至几乎囊括了方镇内的所有军、政、财、监大权、方镇(道)就实际上已是州(府)之上的高层政区。

——摘编自梁万斌《中国历代行政区划层级变迁述论(中)——魏晋南北朝隋唐时期》

材料三

元帝国所控制的领土面积和人口数量,在中国历朝历代的政权中无疑是前无古人的。元朝在全盛时期,是一个拥有一千三百万平方公里的领土和九千万人口的强大帝国……随着蒙古汗国的分裂,为游牧时代所遗留下的旧行政制度已经难以管理元帝国的内部行政事务。忽必烈借鉴了成吉思汗时期的蒙古在中国北方建立行尚书省的实践,并吸取了蒙古分裂的教训,逐渐加强中央集权。另一方面,忽必烈入主中原后,主张“行汉法图大事”,从古代的中原政权汲取经验以建立中央集权国家。

——摘编自孟志轩《元代行省制度和加强中央集权的关系》

(1)根据材料一,概述王夫之、顾炎武关于郡县制的观点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代地方行政区划的变化。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析元代实行行省制的原因。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

汉朝时,中国对外贸易以陆道为主,兼行海市。当时的对外贸易通道已四通八达,除西北丝绸之路外,在西南有更早的“永昌道”,取道缅甸、印度半岛,与中亚大陆的古老商道交会,被称为“西南丝绸之路”;朝鲜半岛有“乐浪道”,不仅送往朝鲜半岛的货物行经此道,转口日本的商品也由此道转运南行,被称为“东北丝绸之路”。

——摘编自倪方六《中国古代的对外贸易》

材料二

宋元时期是中国封建时代对外贸易较发达的时期。宋元统治者为了取得海外奇珍异宝并征收外贸税收以助国用,积极鼓励海外贸易。海外贸易的方式主要有以下两种:一种是以“朝贡”“官本船”为名的官方贸易,凡属官方贸易的货物,免交商税;另一种是民间贸易往来,主要港口如广州、杭州、明州、泉州、密州、温州,都设有专职外贸管理机构——市舶司,负责管理商舶,征收舶税,收买舶货。

——摘编自马珺《浅论中国古代的对外贸易》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代对外贸易的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋元时期对外贸易发达的原因。(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

纵观唐代儒学,曾出现过两次复兴高潮。第一次是在唐初贞观年间。当时唐政权建立不久,隋弊未除.唐太宗听取魏征建议,推行重儒的政策,反对霸道实行王道,于是儒风大行。第二次是在唐中期贞元、元和年间。自安史之乱以后,由于藩镇割据,财赋不输中央,造成政府财政拮据。又因土地兼并加剧,农民大量逃亡,而寺院经济却得到了恶性发展,导致了阶级矛盾和统治阶级内部矛盾的加深,加之边疆多事,朝廷处于内外交困之中,因而急需整顿颓坏的封建统治秩序,强化社会纲纪,进而加强中央集权政治。这就要求有一个统一的、有力的思想武器……韩愈提出以儒家的“道统”对抗佛家的“法统”,开启了“道学”的先河;柳宗元等人则提出“统合释儒”,其目的是取佛教之长,补儒学之短,用以改造、丰富、振兴儒学。

——摘编自杨荫楼《试论唐代儒学的复兴》

材料二

程朱理学是儒学的一种历史表态,是继魏晋把儒学改造为玄学之后,对儒学的佛(佛教)老(道教)化改造,是对隋唐以来逐渐走向没落的儒学的一种强有力的复兴:是一种以儒学为主干,兼收佛教与道教,对三教融会贯通之后建立起来的伦理性的本体论。其具有不同于以前的新的思想内涵,是对儒学的继承和发展。它塑造了中华民族的主观意志,注重气节道德,发愤图强等性格。同时应该看到程朱理学中的消极因素,即理学家重建礼制的努力也是对人性的泯灭。

——摘编自宋钦顺《浅谈宋明理学对儒学的继承发展和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概述唐代两次儒学复兴的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对程朱理学的认识。(6分)

参考答案

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C

11.B 12.D 13.B 14.A 15.B 16.C 17.A 18.D 19.B 20.D

21.B 22.C 23.C 24.C 25.D

26.(1)观点:王夫之认为郡县制的实行是符合加强中央集权发展趋势的。(2分)

顾炎武认为郡县制存在弊端,它的实行使中央权力过大,从而影响地方发展。(2分)

(2)变化:在州一级政区增加“府”的设置;地方政区由州县两级发展到道州县三级;增设方镇(“道”一级政区);地方权力逐渐增强。(6分,答出三点即可)

(3)原因:疆域辽阔,人口众多;吸取蒙古帝国分裂教训:旧的行政制度不适应帝国管理的时代需求;借鉴中原王朝统治经验;巩固蒙古贵族专制主义中央集权统治的需要。(8分,答出四点即可)

27.(1)特点:水陆并举,以陆路为主;范围广阔;商贸往来与文化交流并行;政府积极开拓;受到民族政权战争局势影响。(8分,答出四点即可)

(2)原因:经济发展,沿海港口建设加强;造船业发达;指南针应用于航海;政府的重视与支持。(8分)

28.(1)原因:

第一次:统治者维护大一统政局的需要;佛教的发展威胁到封建统治;科举制的发展与完善。(5分,答出两点给4分,三点给5分)

第二次:统治者加强中央集权统治的需要;佛教寺院经济恶性发展;儒学适应封建专制统治的需要;士人阶层的推动。(5分,答出两点给4分,三点给5分)

(2)认识:程朱理学以儒学为主,吸收佛教道教思想,强调伦理道德,是对儒学的继承和发展,适应了封建统治的需要;理学的出现,有利于塑造中华民族的性格,丰富了中华文化的理论思维;理学宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。(6分,其他答案言之有理亦可)

同课章节目录