3.2 自然地理环境的整体性 课件 (湘教版必修1)

文档属性

| 名称 | 3.2 自然地理环境的整体性 课件 (湘教版必修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-04-02 14:43:04 | ||

图片预览

文档简介

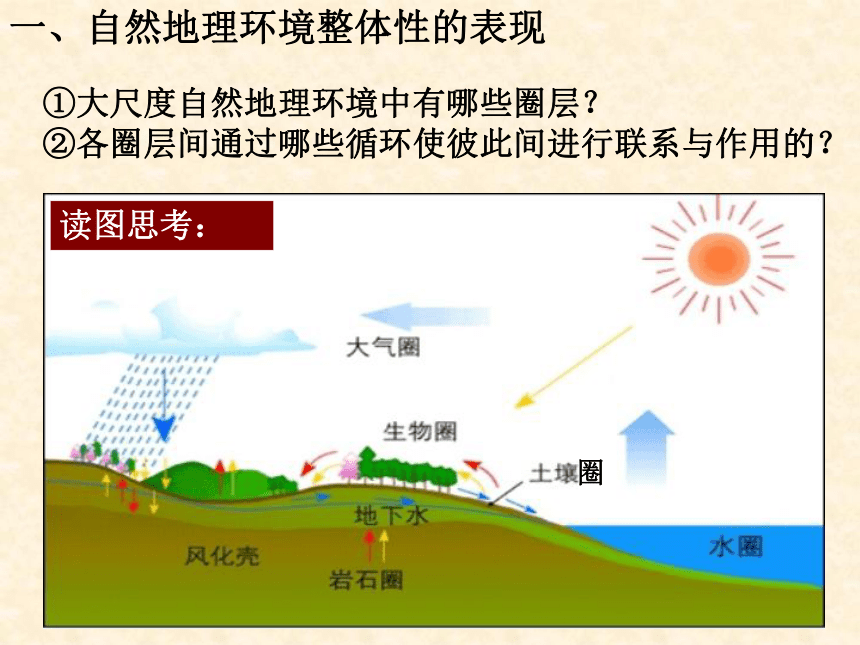

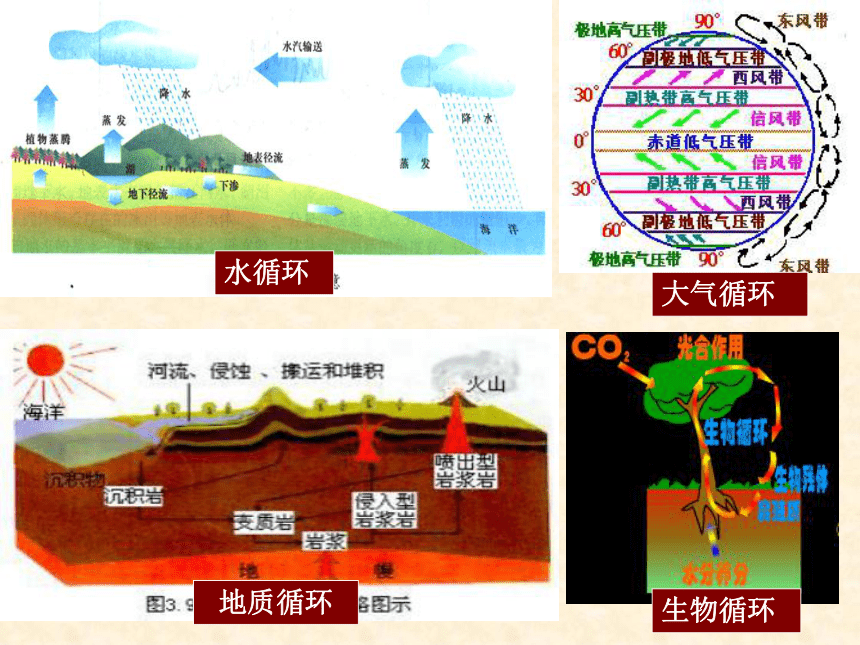

课件23张PPT。第二节 自然地理环境的整体性 ①大尺度自然地理环境中有哪些圈层?

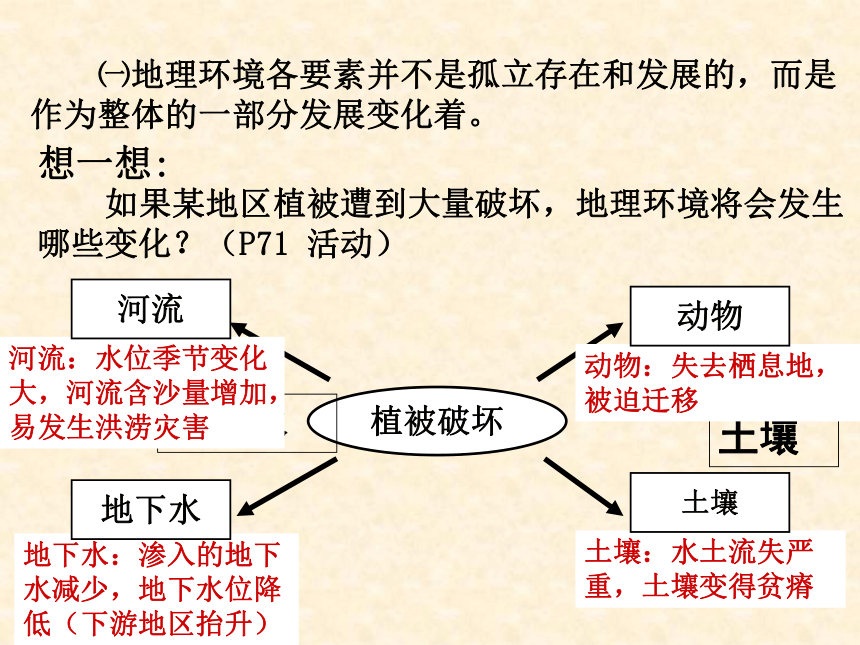

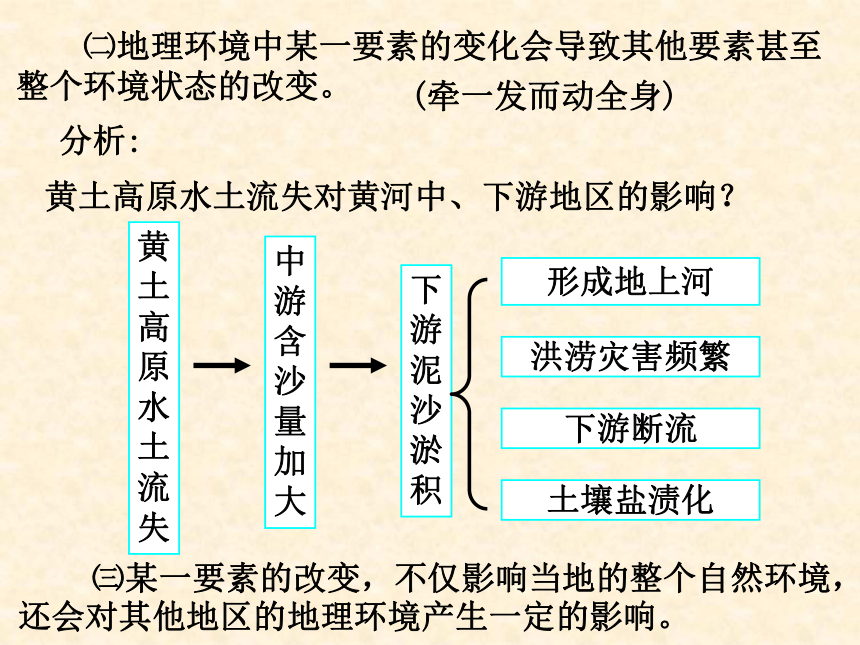

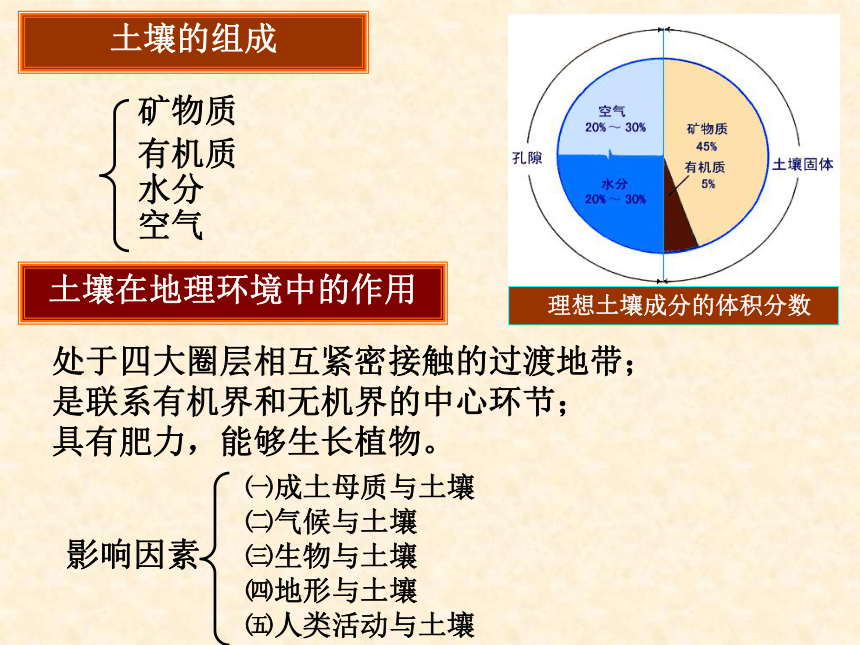

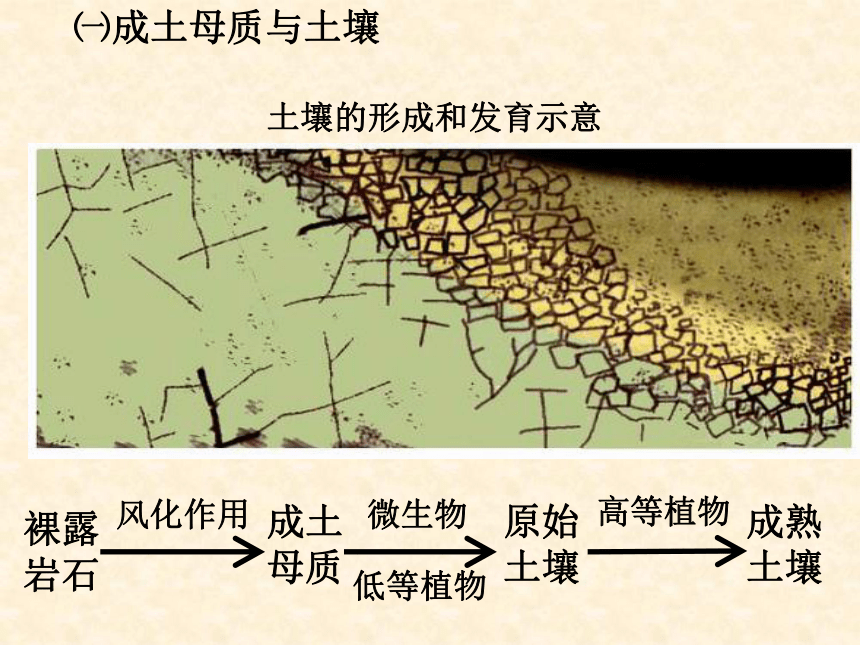

②各圈层间通过哪些循环使彼此间进行联系与作用的?圈一、自然地理环境整体性的表现读图思考:大气循环水循环地质循环生物循环想一想:植被破坏土壤地下水河流:水位季节变化大,河流含沙量增加,易发生洪涝灾害地下水:渗入的地下水减少,地下水位降低(下游地区抬升)土壤:水土流失严重,土壤变得贫瘠动物:失去栖息地,被迫迁移 ㈠地理环境各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化着。 如果某地区植被遭到大量破坏,地理环境将会发生哪些变化?(P71 活动)河流动物地下水土壤黄土高原水土流失对黄河中、下游地区的影响?分析:黄土高原水土流失中游含沙量加大下游泥沙淤积形成地上河洪涝灾害频繁土壤盐渍化下游断流 ㈡地理环境中某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状态的改变。(牵一发而动全身) ㈢某一要素的改变,不仅影响当地的整个自然环境,还会对其他地区的地理环境产生一定的影响。汉字“土”的含义 “|” 表示土壤能够生长植物。 《说文解字》:“土,地之吐生物者也。” “二”即土壤位于岩石面之上、地面之下的大地表层; 土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。二、自然地理要素的相互作用——以土壤的形成为例 理想土壤成分的体积分数土壤的组成矿物质有机质水分空气土壤在地理环境中的作用处于四大圈层相互紧密接触的过渡地带;

是联系有机界和无机界的中心环节;

具有肥力,能够生长植物。影响因素㈠成土母质与土壤

㈡气候与土壤

㈢生物与土壤

㈣地形与土壤

㈤人类活动与土壤风化作用低等植物土壤的形成和发育示意高等植物微生物成土

母质原始

土壤成熟

土壤裸露

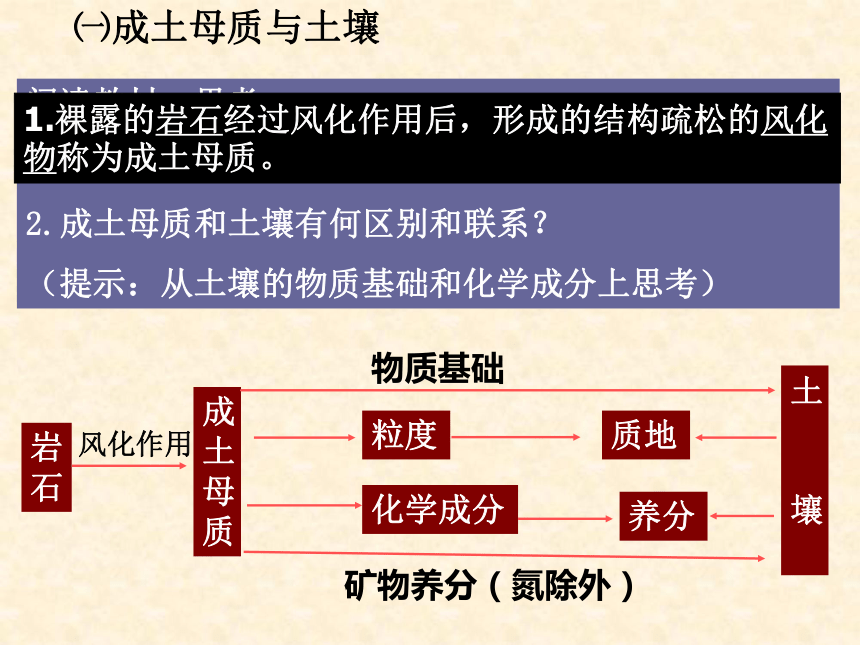

岩石㈠成土母质与土壤风化作用阅读教材,思考:

1.何谓成土母质?

2.成土母质和土壤有何区别和联系?

(提示:从土壤的物质基础和化学成分上思考)1.裸露的岩石经过风化作用后,形成的结构疏松的风化物称为成土母质。岩石成土母质粒度质地土

壤化学成分养分物质基础矿物养分(氮除外)㈠成土母质与土壤热带雨林气候—砖红壤亚热带季风气候—红壤温带草原气候—黑钙土㈡气候与土壤 黑土是温带半湿润地区草原草甸植被下发育的具深厚腐殖质层的黑色土壤。黑灰色腐殖质层厚30-100cm ,是在寒冷湿润的气候条件下形成的。 红壤的基本特征是呈酸性,肥力较低有机质含量在2%以下。原因是分布在湿润和高温的热带和亚热带南部,微生物活动旺盛,有机质被大量分解。 荒漠土有机质含量少,土壤水分缺乏,石灰表聚明显。在我国主要集中分布在西北地区,深居内陆腹地和干旱地带,属干旱的大陆性气候。 通过土壤与大气间不断进行的水分和热量交换直接影响其水热状况;间接通过影响岩石风化,动植物和微生物的活动等来影响土壤的有机质含量和其形成发育过程。㈡气候与土壤直接影响:

间接影响:气候对土壤水热状况;

物理、化学过程的性质与强度形成和发育㈡气候与土壤 土壤中的有机质(腐殖质),是土壤具有肥力能够生长植物的最主要原因,是土壤的本质属性。阅读课本思考回答:土壤的有机质是怎么形成的?绿色植物通过光合作用制造有机质,以枯枝落叶和残体形式,将有机养分归还地表㈢生物与土壤微生物

分解光 合

作 用二氧化碳水分养分植物有机质腐殖质吸收作用P74阅读《生物与土壤有机质》阅读教材《地形与土壤》 (P74–75)讨论回答:

地形是从哪些方面来影响土壤形成的?具体是怎么样来影响的?地势坡度坡向气候和植被→土壤垂直分化陡坡很难发育成深厚的土壤平地容易发育成深厚的土壤阳坡阴坡(辐射多,温度高)(蒸发少,水分状况好)㈣地形与土壤 地形主要是对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。 施肥——改变土壤的营养元素组成农业生产:耕耘——改变土壤结构、保水性、通气性

灌溉——改变土壤水分、温度状况

收获——剥夺归还土壤的部分有机质

㈤人类活动与土壤1. 合理的耕作经营 2.不合理耕作经营——形成高产稳产的耕作土壤(农业土壤):

黑垆土 、水稻土——土壤沙化、盐碱化、水土流失等黄土剖面如今黄土高原植被覆盖率显著增加 P75活动1.为什么说生物是土壤形成过程中最活跃的因素? 2.比较说明在下列土壤类型中,哪一类发育程度较好:黄河三角洲冲积土,青藏高原寒漠土,江南丘陵红壤。3.查阅资料,说一说黄土高原土壤的性状和成因。 1、生物在生长过程中,尤其是绿色植物有选择地吸收母质、

水体和大气中的养分元素,并通过光合作用制造有机质,然后

以枯枝落叶和残体的形式,将有机质再归还给地表,从而形成

土壤肥力。 2、冲积土为黄河大量泥沙堆积发育而成,发育最好;青藏高

原地势高、气温低,这里的寒漠土发育程度差;江南丘陵属亚

热带季风气候,化学与生物风化作用较强,红壤发育较好。3、黄土疏松多孔,质地均匀,垂直节理发育,直立性强。

冬季偏北风将蒙古等地的黄色的沙尘吹来堆积而成。 对资源的开发和利用一定要有整体的观念,要综合的开发和利用资源。三、自然地理环境的整体性与资源综合利用

是联系有机界和无机界的中心环节;

具有肥力,能够生长植物。影响因素㈠成土母质与土壤

㈡气候与土壤

㈢生物与土壤

㈣地形与土壤

㈤人类活动与土壤风化作用低等植物土壤的形成和发育示意高等植物微生物成土

母质原始

土壤成熟

土壤裸露

岩石㈠成土母质与土壤风化作用阅读教材,思考:

1.何谓成土母质?

2.成土母质和土壤有何区别和联系?

(提示:从土壤的物质基础和化学成分上思考)1.裸露的岩石经过风化作用后,形成的结构疏松的风化物称为成土母质。岩石成土母质粒度质地土

壤化学成分养分物质基础矿物养分(氮除外)㈠成土母质与土壤热带雨林气候—砖红壤亚热带季风气候—红壤温带草原气候—黑钙土㈡气候与土壤 黑土是温带半湿润地区草原草甸植被下发育的具深厚腐殖质层的黑色土壤。黑灰色腐殖质层厚30-100cm ,是在寒冷湿润的气候条件下形成的。 红壤的基本特征是呈酸性,肥力较低有机质含量在2%以下。原因是分布在湿润和高温的热带和亚热带南部,微生物活动旺盛,有机质被大量分解。 荒漠土有机质含量少,土壤水分缺乏,石灰表聚明显。在我国主要集中分布在西北地区,深居内陆腹地和干旱地带,属干旱的大陆性气候。 通过土壤与大气间不断进行的水分和热量交换直接影响其水热状况;间接通过影响岩石风化,动植物和微生物的活动等来影响土壤的有机质含量和其形成发育过程。㈡气候与土壤直接影响:

间接影响:气候对土壤水热状况;

物理、化学过程的性质与强度形成和发育㈡气候与土壤 土壤中的有机质(腐殖质),是土壤具有肥力能够生长植物的最主要原因,是土壤的本质属性。阅读课本思考回答:土壤的有机质是怎么形成的?绿色植物通过光合作用制造有机质,以枯枝落叶和残体形式,将有机养分归还地表㈢生物与土壤微生物

分解光 合

作 用二氧化碳水分养分植物有机质腐殖质吸收作用P74阅读《生物与土壤有机质》阅读教材《地形与土壤》 (P74–75)讨论回答:

地形是从哪些方面来影响土壤形成的?具体是怎么样来影响的?地势坡度坡向气候和植被→土壤垂直分化陡坡很难发育成深厚的土壤平地容易发育成深厚的土壤阳坡阴坡(辐射多,温度高)(蒸发少,水分状况好)㈣地形与土壤 地形主要是对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。 施肥——改变土壤的营养元素组成农业生产:耕耘——改变土壤结构、保水性、通气性

灌溉——改变土壤水分、温度状况

收获——剥夺归还土壤的部分有机质

㈤人类活动与土壤1. 合理的耕作经营 2.不合理耕作经营——形成高产稳产的耕作土壤(农业土壤):

黑垆土 、水稻土——土壤沙化、盐碱化、水土流失等黄土剖面如今黄土高原植被覆盖率显著增加 P75活动1.为什么说生物是土壤形成过程中最活跃的因素? 2.比较说明在下列土壤类型中,哪一类发育程度较好:黄河三角洲冲积土,青藏高原寒漠土,江南丘陵红壤。3.查阅资料,说一说黄土高原土壤的性状和成因。 1、生物在生长过程中,尤其是绿色植物有选择地吸收母质、

水体和大气中的养分元素,并通过光合作用制造有机质,然后

以枯枝落叶和残体的形式,将有机质再归还给地表,从而形成

土壤肥力。 2、冲积土为黄河大量泥沙堆积发育而成,发育最好;青藏高

原地势高、气温低,这里的寒漠土发育程度差;江南丘陵属亚

热带季风气候,化学与生物风化作用较强,红壤发育较好。3、黄土疏松多孔,质地均匀,垂直节理发育,直立性强。

冬季偏北风将蒙古等地的黄色的沙尘吹来堆积而成。 对资源的开发和利用一定要有整体的观念,要综合的开发和利用资源。三、自然地理环境的整体性与资源综合利用