2024年人教版语文七年级下学期测试题--第一单元检测卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2024年人教版语文七年级下学期测试题--第一单元检测卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1017.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-17 07:44:58 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024年人教版语文七年级下学期

第一单元综合检测卷

时间:90分钟满分:100分

题号 一 二 三 评价

错题

一、积累运用(22分)

1.阅读语段,回答问题。(8分)

历史的星空,因有众多杰出人物而光辉灿烂,他们的英雄事迹令人热血澎pài。他们中有家喻户晓的政治家,有才能卓越的军事家,有博学睿智的科学家……千百年来,中华民族得以从无数磨难中觉醒,正是因为一代又一代有志之士鞠躬尽瘁,以己之力锲而不舍地投身到民族复兴的历史浪潮中。

英雄,还是那些勇于担当、尽职尽责的普通人,他们所做的事情,也许不是妇rú皆知,但每一位坚守岗位、默默付出的平凡人都是当之无愧的英雄。他们对自己的举动不以为然,但世界因他们而变得五彩斑斓。

在历史的长河中,英雄唤起了我们对理想的追求与憧憬。

(1)请给加点字注音,或根据拼音写汉字。(4分)

卓越( ) 锲而不舍( )

澎pài ( ) 妇rú皆知( )

(2)下列语段中画横线的词语使用有误的一项是( )(2分)

A.家喻户晓 B.鞠躬尽瘁

C.当之无愧 D.不以为然

(3)语段中画波浪线的句子有语病,请写出修改意见。(2分)

2.(2022·威海中考)下列句子组成排序恰当的语段,正确的一项是( )(2分)

①“君子”一词在《周易》《诗经》中已大量出现,最初是对统治者、贵族男子的尊称。

②相应地,“小人”多指那些道德有疵、品行不正之人。

③到了春秋时期,孔子丰富了这一词语的内涵:“君子”不仅仅是指那些贵族官僚了,更主要的是指道德完善、品行高尚的人。

④君子、小人对举,成为对人品高下的评判。

⑤“君子”是中华传统文化中的一个重要范畴,是传统中国人评价人品的重要尺度。

A.⑤④③②① B.⑤①③②④

C.①④③②⑤ D.①③②⑤④

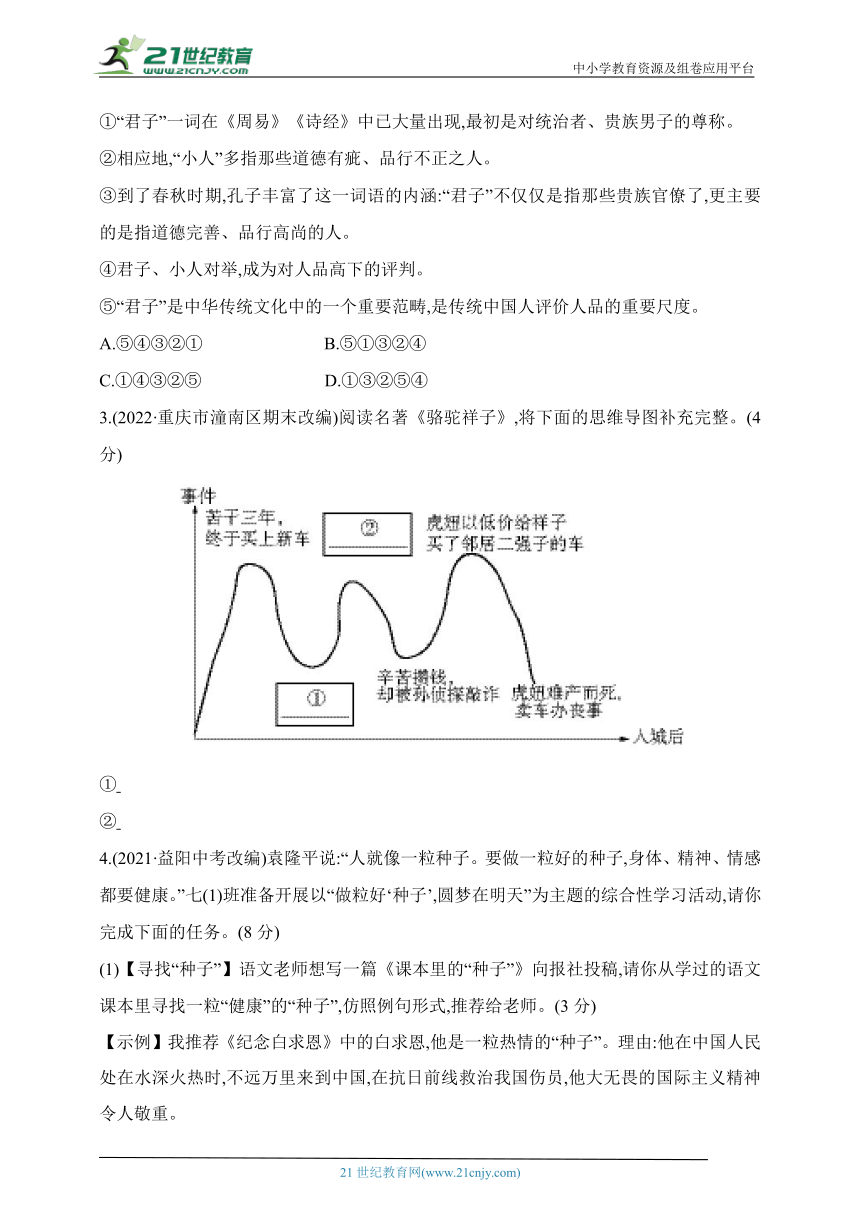

3.(2022·重庆市潼南区期末改编)阅读名著《骆驼祥子》,将下面的思维导图补充完整。(4分)

①

②

4.(2021·益阳中考改编)袁隆平说:“人就像一粒种子。要做一粒好的种子,身体、精神、情感都要健康。”七(1)班准备开展以“做粒好‘种子’,圆梦在明天”为主题的综合性学习活动,请你完成下面的任务。(8分)

(1)【寻找“种子”】语文老师想写一篇《课本里的“种子”》向报社投稿,请你从学过的语文课本里寻找一粒“健康”的“种子”,仿照例句形式,推荐给老师。(3分)

【示例】我推荐《纪念白求恩》中的白求恩,他是一粒热情的“种子”。理由:他在中国人民处在水深火热时,不远万里来到中国,在抗日前线救治我国伤员,他大无畏的国际主义精神令人敬重。

我推荐《 》里的 ,他(她)是一粒 的“种子”。理由:

(2)【播撒“种子”】作为班长,你打算邀请李校长于3月1日下午5点到七(1)班做“做粒好‘种子’,圆梦在明天”的主题演讲。你见到李校长会怎么说 (2分)

(3)【传承“种子”】你作为一名初中生,准备在今后的学习与生活中如何做一粒好“种子” 请结合袁隆平的话具体谈谈。(3分)

二、阅读理解(38分)

(一)(2022·山东聊城市东昌府区期末改编)阅读下文,完成5—8题。(14分)

说和做

——记巴金先生言行片段

任 春

①“讲出了真话,我可以心安理得地离开人世了。”

②“作家天经地义地靠作品生存、用作品说话,读者才是作家的衣食父母。”

③1978年,年逾古稀的巴金着手《随想录》书稿的写作。至1986年,150篇全部完稿,历时8年。

④巴金在开篇写道:“我不想多说空话,多说大话……这只是记录我随时随地的感想,既不系统,又不高明。但它们却不是四平八稳,无病呻吟,不痛不痒,人云亦云,说了等于不说的话,写了等于不写的文章。”

⑤《随想录》触及社会生活的方方面面,更勇敢面对作者的灵魂。那时“文革”刚刚过去,巴金率先站出来,坦承自己在“文革”中讲过违心的话,写过违心的文章,伤害过一些朋友。这在社会上引起了强烈的反响。

⑥对于巴金而言,“讲真话”不仅是写作的基本标准,还是为人的一贯风格。

⑦1949年7月,中华全国文学艺术工作者代表大会在北京召开,开会之余,歌唱家周小燕请大家题词留念。有人题的是:“为建设人民音乐而努力!小燕同志。”有人题词:“为人民服务。”有的写:“为人民服务者,拜人民为老师!小燕同志。”有的说:“唱出人民的声音。小燕同志。”有的则说:“人民歌唱家,是最光荣的称号。为人民歌唱,歌唱人民吧!”

⑧在大同小异的题词中,唯独巴金写道:“我们都高兴听您唱的歌。小燕先生。”

⑨这是巴金说话的一面,做事的一面,又如何呢

⑩“文革”结束时,巴金已是一位垂暮老人,但他为中国文学做些事的愿望依然迫切。建一座中国现代文学馆,成了那几年巴金最真切的梦想。

他发起倡议,联名多位作家上书,并身先士卒,向文学馆捐出了个人存款的大部分——15万元,作为启动资金。

几年后,当现代文学馆的牌子,因为种种原因迟迟没能挂起来的时候,巴金成了“祥林嫂”,见人就要问。

1985年,在多方努力下,中国现代文学馆开馆。巴金在家人的搀扶下激动地踏上文学馆石阶。这一天,他又将自己刚收到的一笔稿费捐献给了文学馆。

巴金一生靠稿费生活,是当时中国作家中唯一不拿工资的。晚年巴金虽然早已著作等身,享誉海内外,拥有崇高的社会地位,但他从未安于享乐,而是兢兢业业做着自己认为该做的事。

编校《巴金全集》时,巴金已步入耄耋之年,且身患帕金森病,手抖抖的,总是好不容易握住了笔,写下去,明明要写竖的却横了出去,有时候动不了,他就用左手去推右手,每天工作8小时以上。女儿李小林心疼地说:“我爸爸是这个家庭中年龄最大、工作时间最长,也是最辛苦的人。”

四年后的收尾阶段,巴金更是夜以继日地工作。那个夏天,他瘦了8斤多,体重只剩下76斤。

这就是巴金——一辈子说真话,做真事的文学大师。

(选自《解放日报》,有删改)

5.本文围绕巴金的“真”,具体写了哪几件事 (4分)

6.结合文章内容,体会下面句子中蕴含的情感。(3分)

女儿李小林心疼地说:“我爸爸是这个家庭中年龄最大、工作时间最长,也是最辛苦的人。”

7.新风向 迁移教材《说和做——记闻一多先生言行片段》“思考探究”本文在叙述中注意通过细节描写来展现巴金的人物形象,结合画波浪线的句子,说说这种写法的好处。(3分)

编校《巴金全集》时,巴金已步入耄耋之年,且身患帕金森病,手抖抖的,总是好不容易握住了笔,写下去,明明要写竖的却横了出去,有时候动不了,他就用左手去推右手,每天工作8小时以上。

8.新风向 迁移教材《邓稼先》“思考探究”文中多处列举巴金与别人言语、行为方面的不同之处,思考作者为什么要进行对比 通过对比你看出巴金怎样的个性特点 (4分)

(二)阅读下文,完成9—12题。(16分)

(一)

郭永怀是我国著名力学家、应用数学家、空气动力学家。他的科研方向横跨了核弹、导弹、人造卫星三个领域。当年,他也是美国不想轻易放走的尖端科技人才。

1949年10月1日,新中国成立的消息传到了大洋彼岸,郭永怀激动万分,恨不得立马就飞回祖国母亲的怀抱。

1955年7月,郭永怀被聘为康奈尔大学终身教授,受聘时他就明确表示:“中国是我的祖国,想走的时候就要走。”

机会终于出现了。1955年8月,中美继签订朝鲜停战协定后,美国政府取消了禁止中国学者出境的禁令。彼时,让他加入美国国籍的来信不止。当他执意回国时,美国则以“维护国家安全”为由,给他设置重重障碍,许多朋友也劝他不要放弃大好前程。

但这些都没有动摇他归国的决心。1956年,郭永怀在回国前举行了一次野餐会,聚会上他做出了一个令人惊讶的举动:当着所有朋友的面,将凝聚了自己十几年心血的所有研究成果和资料付之一炬。

妻子李佩看在眼里,痛在心中,但她明白,这是为了避免被美国政府找麻烦。郭永怀安慰她:“没关系,知识都在科学家的脑袋中,他们拿不走。”

1956年国庆前夕,郭永怀携妻女回到阔别16年的祖国。

这一天,他们已经等了太久。

(选自《光明日报》,有删改)

(二)于敏解千险造氢弹

于敏的科研生涯始于著名物理学家钱三强任所长的近代物理所。在原子核理论研究领域钻研多年后,1961年,钱三强找他谈话,将氢弹理论探索的任务交给了他。从那时起,于敏转向研究氢弹原理,开始了隐姓埋名的28年。

当时的核大国对氢弹研究绝对保密,造氢弹,我国完全从一张白纸起步。

由于大型计算机机时非常紧张,为了加快研究,于敏和团队几乎时刻沉浸在堆积如山的数据计算中。1965年9月,上海的“百日会战”最终打破僵局:于敏以超乎寻常的直觉,从大量密密麻麻、杂乱无章的数据中理出头绪,抽丝剥茧,带领团队形成了基本完整的氢弹理论设计方案。

然而,设计方案还需经过核试验的检验。西北核武器研制基地地处青海高原,在那里,科研人员吃的是夹杂沙子的馒头,喝的是苦碱水。茫茫戈壁飞沙走石,大风如刀削一般。冬天气温低至零下30摄氏度,道路冻得像搓板。于敏的高原反应非常强烈,食无味、觉无眠,从宿舍到办公室只有百米路,有时要歇好几次、吐好几次。即便如此,他仍坚持解决完问题才离开基地。

…………

2015年1月,89岁的于敏荣获2014年度国家最高科学技术奖。他坐在轮椅上,华发稀疏,满脸谦逊祥和。上一次像这般“抛头露面”,还是1999年,在表彰为研制“两弹一星”做出突出贡献的科技专家大会上,他被授予“两弹一星”功勋奖章,并代表23位获奖科学家发言。对于敏而言,他并不习惯这样的场合,在隐姓埋名的那些年里,默默耕耘的他“沉”在深处很自在。2019年1月16日,于敏溘然长逝,享年93岁。

(选自《人民日报》,有删改)

9.小语在下载文章时,不小心漏掉了一个标题,请你根据文章(一)的主要事件,取一个合适的标题。(2分)

10.阅读时,小金发现作者喜欢引用郭永怀的原话。你能帮忙分析作者的用意吗 (4分)

11.根据括号内的要求,完成任务。(6分)

(1)冬天气温低至零下30摄氏度,道路冻得像搓板。(从修辞角度分析表达效果)

(2)对于敏而言,他并不习惯这样的场合,在隐姓埋名的那些年里,默默耕耘的他“沉”在深处很自在。(“沉”字意蕴深刻,你是如何理解的 )

12.郭永怀和于敏身上有哪些共同的精神 请结合文章内容具体分析。(4分)

(三)(2022·江苏海安市西片月考改编)阅读下面文言文,完成13—15题。(8分)

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

13.借助方法提示,解释加点词在语境中的意思。(3分)

句子及加点词 方法提示 释义

蒙辞以军中多务 词典查阅法:①讼词,口供;②言辞,文辞;③推辞,不接受; ④告别(《古代汉语词典》) (1) (填写序号)

见往事耳 课内迁移法:止增笑耳(蒲松龄《狼》) (2)

自以为大有所益 成语联想法:开卷有益 (3)

14.用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

但当涉猎,见往事耳。

15.阅读下面的链接材料,说说吕蒙和“从学者”在学习中遇到的共同困难是什么,孙权和董遇又是如何解决他们学习上的困难的。(3分)

【链接材料】董遇①,字季直,性质讷②而好学。人有从学者,遇不肯教,而云“必当先读百遍”,言“读书百遍而义自见”。从学者云:“苦渴无日。”遇言:“当以‘三余’。”或问“三余”之意,遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。”

【注】 ①董遇:三国时有名的学者。②讷:说话迟钝,口齿不利。

三、写作(40分)

16.阅读下面文字,按要求作文。(40分)

每个人都有自己崇拜的偶像,并被其影响。好的偶像能起到榜样的作用,给人精神上的鼓舞和奋斗的勇气。你有一直崇拜的偶像吗

请以“永远的偶像”为题,写一篇不少于500字的作文。

要求:①内容切忌笼统、空泛;②文体自选(诗歌除外);③语言要有感染力;④避开真实的人名、地名和校名;⑤书写规范,卷面整洁。

第一单元综合检测卷答案

1.(8分)(1)(4分)zhuó qiè 湃 孺(每空1分)

(2)(2分)D D项,“不以为然”意为不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)。此处使用不符合语境。

(3)(2分)将“追求”和“憧憬”调换位置。

2.(2分)B 分析供排句可知,语段围绕“君子”展开。第⑤句总说“君子”一词的意义,应为首句;由第①句中的“最初”可以看出,该句解释了“君子”一词最早的含义,第③句进一步介绍了春秋时期“君子”一词的内涵得到丰富,故第①③句紧跟第⑤句,且按时间顺序,第①句在前,第③句在后;第②句紧跟第③句,转入对与“君子”相对的“小人”的含义的解释;第④句写将“君子”“小人”对举来评判人品高低,应放在第②句后。由此可知,正确的顺序为⑤①③②④。答案选B。

3.(4分)①连人带车,被军阀乱兵捉去

②卖骆驼,拉包月,攒钱买车

(每处2分,意思对即可)

【解析】本题考查梳理和概括名著情节。仔细观察该思维导图,可知思维导图呈现的是祥子“三起三落”的人生轨迹调动阅读积累,根据思维导图中已给出的部分,结合名著情节,梳理和概括出祥子“一落”“二起”的故事即可。祥子买的新车拉了半年,军阀乱兵就抢走了他的车并让他做苦力。此为“一落”。祥子卖了牵回的三匹骆驼,从头开始,更加拼命拉车,省吃俭用攒钱准备买新车。此为“二起”。据此作答即可。

4.(8分)(1)(3分)示例:邓稼先 邓稼先 爱国 他在祖国积贫积弱时,为国防事业鞠躬尽瘁,甘为祖国献身的崇高精神令人感动(文章名与人物匹配1分,“种子”1分,理由1分)

(2)(2分)示例:李校长,您好!我是七(1)班的班长。我们班准备于3月1日下午5点在班里举行“做粒好‘种子’,圆梦在明天”的主题活动,我们想邀请您做一个主题演讲,不知道您是否有时间 (有称谓、语言得体1分,内容1分;意思对即可)

(3)(3分)示例:作为一名初中生,我要加强体育锻炼,拥有强健的体魄;砥砺思想,立志高远,为国家富强,民族复兴贡献自己的力量;无论何时何地,都要做一个充满爱国情怀的人。(“身体”“精神”“情感”方面各1分;言之有理即可)

【解析】第(1)题,综合考查对课本中人物事迹、品质的理解及仿写。解题时,根据题干要求,调动学习积累,从学过的语文课本里寻找一粒“健康”的“种子”,即从学过的课文中任选一位值得学习的优秀人物,如部编版七年级下册教材中的邓稼先、鲁迅等明确所选人物身上体现出的精神或品质结合所选人物的主要事迹阐述理由,注意理由要能体现出人物的精神或品质。作答时,参照例句的形式表述即可。第(2)题,考查拟写邀请语[注意]邀请时注意以下几点:①有恰当的称呼和礼貌用语;②有必要的自我介绍;③表明来意;④将活动的相关信息(尤其是时间、地点等)交代清楚;⑧征询对方的意见首先认真读题,明确邀请的对象是李校长,目的是邀请其到班级做主题演讲;然后表述时,注意恰当称呼对方,向对方说明来意,告知活动的具体时间、地点,并发出得体、诚挚的邀请。第(3)题,考查拓展迁移。解题时,首先要认真阅读袁隆平说的话,理解如何才能“做一粒好‘种子’”;然后结合学习与生活,从“身体”“精神”“情感”三方面谈具体行动即可。

5.(4分)①巴金写作《随想录》时,坦承在“文革”中的错误;②巴金为周小燕题词,率真地表达赞美之情;③巴金带头捐款,努力筹建中国现代文学馆;④巴金带病编校《巴金全集》。(每点1分,意思对即可)

【解析】本题考查文章内容的梳理与概括。解题时,首先明确题干要求,概括出体现巴金“真”的事件,即说真话,做真事;然后划定答题区间,抓住关键语句,并对其进行概括即可。文章第③—⑤段写的是巴金写作《随想录》的事,根据第⑤段中“巴金率先站出来,坦承……伤害过一些朋友”可以概括出答案第①点。文章第⑦⑧段写的是周小燕请大家题词留念的事,根据第⑧段可概括出答案第②点。文章第⑩—段写的是中国现代文学馆建立的事,根据第段“他发起倡议,联名多位作家上书……作为启动资金”可概括出答案第③点。文章第段写的是巴金编校书稿的事,根据第段中“编校《巴金全集》时,巴金已步入耄耋之年,且身患帕金森病……每天工作8小时以上”可概括出答案第④点。

6.(3分)这句话连用三个“最”字,(1分)表达了巴金女儿对父亲的疼惜和敬佩之情。(2分)(意思对即可)

【解析】本题考查对人物情感的体会。作答时,结合文章内容,明确巴金女儿如此评价的原因,即父亲晚年身患疾病,但仍坚持每天写作8小时以上细读句子,抓住句中的关键词,分析其中蕴含的情感。“最”是表示限制程度的副词,连用三个“最”字,写出了巴金工作时间长、强度大,表现了巴金女儿对父亲辛苦工作的疼惜和对父亲人格的敬佩之情。

7.(3分)示例:“手抖抖的”“用左手去推右手”“每天工作8小时以上”这些对巴金编校书稿时的细节描写,表现了他对文学事业的热爱。(细节1分,作用2分;意思对即可)

【解析】本题考查细节描写及其作用。作答时,要抓住句中表现人物细节的内容;分析其作用要在理解该细节描写内容的基础上,从塑造人物形象、表现人物精神等角度去考虑。

8.(4分)通过对比,鲜明地突出巴金独特的精神风貌,(2分)表现了巴金敢说真话、勇于自我批判、为人率真、淡泊名利、热爱文学事业的大师形象。(2分)

【解析】本题考查分析对比手法的作用。作答时,在理解文章内容的基础上,通过分析叙写的事件来感知人物形象。从第⑤段可知,巴金率先坦承错误,此处与其他作家作了对比,表现了巴金敢于说真话、勇于自我批判;第⑦⑧段把巴金的题词与其他人的题词作对比,表现了巴金为人率真;第段写巴金带头捐款、只靠稿费生活而不领工资,此处与其他作家作了对比,表现了巴金淡泊名利;第段写巴金晚年带病编校书稿,且工作时间长,表现了他热爱文学事业。结合对比的一般作用【注意】使形象更鲜明,使读者的感受更强烈,能更好地表现文章的主题可知,采用对比是为了鲜明地突出巴金的精神风貌,塑造其大师形象。

9.(2分)示例:郭永怀排万难回祖国(言之有理即可)

【解析】本题考查拟写文章标题的能力。解答时,根据题干要求,梳理出文章(一)的主要人物所做的具体事件。文章(一)主要写了郭永怀曲折回国的事情,根据文章(二)标题的形式可拟题为“郭永怀排万难回祖国”。

10.(4分)①引用郭永怀的原话,可增加作品的真实性和感染力。(1分)②文中两处引用,第一处强调中国是自己的祖国,自己会随时回国;(1分)第二处是宽慰妻子知识都在脑袋里,不用担心。(1分)两处原话引用,都更好地突出了郭永怀赤忱的爱国热情。(1分)(意思对即可)

【解析】本题考查引用原话的作用。解答此类试题,可从以下两个方面入手分析:①言为心声,可以增强作品的真实性和感染力;②引用原话属于语言描写,可以更好地塑造人物形象。作答时,结合所引用的原话内容,分析其作用即可。本文中的两处引用,第一处是表现郭永怀回国的坚定决心;第二处是安慰妻子不必为焚毁资料难过,自己已经记在脑袋里。原话引用突出了郭永怀的爱国热情,增强了作品的真实性和感染力。

11.(6分)(1)(3分)运用比喻的修辞手法,将“道路”比作“搓板”,(1分)生动形象地写出了西北核武器研制基地冬天气温之低,(1分)突出了工作环境的恶劣,从侧面烘托了于敏等科研人员默默奉献、坚忍不拔的意志。(1分)

(2)(3分)“沉”本义是指“(在水里)往下落”,(1分)在这里指于敏在氢弹研究中隐姓埋名默默耕耘、谦逊执着,(1分)也表现了作者对他的赞美与敬佩之情。(1分)

【解析】第(1)题,考查修辞手法及其表达效果。解答此类试题,首先要掌握常用修辞手法的特点及辨别技巧;然后了解常用修辞手法的一般作用,结合文章内容具体分析。根据“道路冻得像搓板”可判断运用了比喻的修辞手法,将“道路”比作“搓板”,突出气温低,强调工作环境恶劣,从侧面烘托了科研人员默默奉献、坚忍不拔的意志。第(2)题,考查理解词语含意。解答时,注意不能脱离特定的语言环境,要在具体语境中分析词语含意。作答时,首先分析词语本义,然后结合所在句子的内容来体会其语境义,答出这一词语对表情达意、塑造人物的作用。本句中,“沉”的本义是“(在水里)往下落”,语境中指于敏隐姓埋名,在西北基地默默耕耘,表现了作者对他的赞美与敬佩之情。

12.(4分)①两人均具有对科学研究的执着精神:郭永怀潜心研究十几年;于敏隐姓埋名28年。②两人均有爱国精神:郭永怀执意回国参加新中国建设;于敏隐姓埋名,在艰苦的环境中对我国氢弹研究做出巨大贡献。(每点2分,其中精神1分,分析1分;意思对即可)

【解析】本题考查人物形象的比较与分析。解题时,首先分别找出与郭永怀、于敏相关的主要事件,然后分别概括出两个人的精神,最后比较和归纳出两人共同具有的精神。郭永怀和于敏同为科研人员,身上均具有对科学研究的执着精神;第一篇文章写郭永怀排除艰险,回国投入新中国建设,第二篇文章写于敏隐姓埋名28年研制氢弹,两人的行为出发点均为爱国,表现了他们的爱国精神。据此分析作答即可。

13.(3分)(1)③ (2)罢了 (3)益处,好处(每空1分)

14.(2分)只应当粗略地阅读,了解历史罢了。(“但”“涉猎”“见”“往事”1分,大意1分)

【解析】本题考查文言语句翻译。翻译文言句子,要遵循两个原则:一是语境原则,即将所译句子放到原文中,联系上下文去理解,把握句子的基本意思,切忌断章取义;二是直译原则,即尽量做到字字落实,对句中的实词,尤其是古今异义词、通假字、存在词类活用现象的词等要准确翻译,文言虚词和特殊句式也要翻译到位。

妙招技法

句子翻译题的解题方法

①留:国号、年号、地名、书名、人名等可以保留,直接使用。

②替:用现代汉语双音词替换古代汉语单音词。

③调:调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯。

④补:补充省略部分,使意思完整。

⑤删:删去无实在意义的词,不译。

按照“留、替、调、补、删”的文言句子翻译方法,可归纳出以下歌诀:

熟读全文,领会文意;扣住字词,进行翻译。

字字落实,准确第一;单音词语,双音换替。

国年官地,保留不译;遇有省略,补充词语。

调整语序,删去无义;修辞用典,辅以意译。

推断词义,前后联系;字词句篇,连成一气。

对照原文,检查仔细;通达完美,翻译完毕。

15.(3分)吕蒙和从学者都认为自己没有学习的时间。(1分)孙权举自己的例子给吕蒙做榜样,鼓励他抽出时间了解历史;(1分)董遇直接教导“从学者”在生活中挤出时间学习,如冬天、晚上和阴雨天,这些空闲的时间都可以用来学习。(1分)

【解析】本题考查课内外文言文对比阅读。解答此题,首先根据两文大意,找出他们遇到的共同困难。根据《孙权劝学》中“蒙辞以军中多务”可知,孙权劝吕蒙学习,吕蒙以军中事务繁多推辞;根据链接材料中“苦渴无日”可知,“从学者”认为没有时间学习。由此可概括出他们的共同困难是没有学习的时间。然后概括孙权和董遇为他们提供的解决方法。孙权现身说法,用自己的体会强调学习的重要性,鼓励吕蒙抽出时间学习;董遇教导“从学者”“当以‘三余’”,即在生活中挤出时间学习。据此分析作答即可。

【参考译文】

【链接材料】董遇,字季直,性格质朴,言语迟钝,喜欢学习。有人想跟他学习,他不肯讲解,而说“一定要先读百遍”,又说“读书一百遍,书中的意思也就自然显示出来了”。跟他学习的人说:“我们迫切想学却没有时间。”董遇说:“应当利用‘三余’时间。”有人问“三余”的意思,董遇说:“冬天是一年里的空余时间,夜间是一天里的空余时间,雨天是随时可利用的时间。”

16.(40分)【写作指导】 这是一道命题作文题。“偶像”限定了写作对象,此处的“偶像”可以是名人,也可以是亲人、朋友,还可以是书籍、植物等。如果写人,要突出人物的性格特征,切忌“千人一面”,要通过语言、动作和心理描写等来表现人物的性格、思想、感情、品质等。

【佳作示例】

永远的偶像

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”历史的洪流没有将你吞没,你以独特的光芒照耀着历史,你就是诸葛亮。【点评】首句引用诗歌,富有文化气息;开篇入题,点明所要叙写的中心人物

忆往昔,运筹帷幄,决胜于千里之外,是你;智慧超群,一夜巧借十万支箭,是你;巧借东风,火烧赤壁大败曹军,是你;军令如山,挥泪斩马谡,是你;鞠躬尽瘁,死而后已报三顾,是你。【点评】运用排比句,气势磅礴,情感充沛,点明诸葛亮的功绩,饱含赞美之情千百年来,史书工笔,民间故事,戏文说书,你早已成为智慧的化身、忠心的楷模,且妇孺皆知。

读罢《三国演义》,我对你的结局万分感慨。灯灭星落时,你可曾后悔 为了刘氏江山,你凡事亲力亲为,尽心谋划,以致落得一身疾病。最终换来的,却是那昏庸无能、扶不起来的阿斗,你可曾有过抱怨 多少人看到刘禅“乐不思蜀”时愤恨痛心,替你惋惜,为你不值。

犹忆当日那个面如冠玉的年轻人,倚锄歌《梁父吟》,管仲、乐毅未如你才华满腹,子牙、子房亦逊于你的文韬武略。刘备的三顾茅庐才换来你的“将军既不相弃,愿效犬马之劳”。究竟是何事打动了你的心,又是何事让你决定追随刘备 我想,必是你心怀天下、心忧黎民的济世情怀。当看到天下大乱、群雄纷争,你不忍生灵涂炭,决定出山力挽狂澜。当求贤若渴、礼贤下士的刘备出现时,你甘愿追随其一生,恪尽职守,死而后已。

“汝可躬耕于此,勿得荒芜田亩。待我功成之日,即当归隐。”未出山便思归隐,当真是淡泊宁静之人。功成之日,本应归隐田园,为何又为刘氏守那风雨飘摇之江山 【点评】再次发问,表达对诸葛亮坚守刘氏江山的疑惑和惋惜

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。”一段历史,一个伟人,千百年来被人们不停地传唱着。你的心志情思已无从考证,后人也只能从文字中领略你的能言善辩、足智多谋。

“古今多少事,都付笑谈中。”往事如烟,随风消散。但是,历史不会磨灭你的印记,后人不会忘记你鞠躬尽瘁,死而后已的精神。【点评】巧用转折,凸显诸葛亮的忠贞

诸葛孔明,你是我永远的偶像,你永远活在我心中。【点评】巧妙点题,收束有力,富有余韵

【名师总评】 作者文学功底扎实,列举了诸葛亮草船借箭、火烧赤壁、挥泪斩马谡等事例,展现了诸葛亮的足智多谋和高尚节操,表达了对诸葛亮深深的敬仰和赞美之情。引用事例自然流畅,毫无堆砌之感。诗歌的多处运用,简练而富有韵味,典雅而富有表现力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024年人教版语文七年级下学期

第一单元综合检测卷

时间:90分钟满分:100分

题号 一 二 三 评价

错题

一、积累运用(22分)

1.阅读语段,回答问题。(8分)

历史的星空,因有众多杰出人物而光辉灿烂,他们的英雄事迹令人热血澎pài。他们中有家喻户晓的政治家,有才能卓越的军事家,有博学睿智的科学家……千百年来,中华民族得以从无数磨难中觉醒,正是因为一代又一代有志之士鞠躬尽瘁,以己之力锲而不舍地投身到民族复兴的历史浪潮中。

英雄,还是那些勇于担当、尽职尽责的普通人,他们所做的事情,也许不是妇rú皆知,但每一位坚守岗位、默默付出的平凡人都是当之无愧的英雄。他们对自己的举动不以为然,但世界因他们而变得五彩斑斓。

在历史的长河中,英雄唤起了我们对理想的追求与憧憬。

(1)请给加点字注音,或根据拼音写汉字。(4分)

卓越( ) 锲而不舍( )

澎pài ( ) 妇rú皆知( )

(2)下列语段中画横线的词语使用有误的一项是( )(2分)

A.家喻户晓 B.鞠躬尽瘁

C.当之无愧 D.不以为然

(3)语段中画波浪线的句子有语病,请写出修改意见。(2分)

2.(2022·威海中考)下列句子组成排序恰当的语段,正确的一项是( )(2分)

①“君子”一词在《周易》《诗经》中已大量出现,最初是对统治者、贵族男子的尊称。

②相应地,“小人”多指那些道德有疵、品行不正之人。

③到了春秋时期,孔子丰富了这一词语的内涵:“君子”不仅仅是指那些贵族官僚了,更主要的是指道德完善、品行高尚的人。

④君子、小人对举,成为对人品高下的评判。

⑤“君子”是中华传统文化中的一个重要范畴,是传统中国人评价人品的重要尺度。

A.⑤④③②① B.⑤①③②④

C.①④③②⑤ D.①③②⑤④

3.(2022·重庆市潼南区期末改编)阅读名著《骆驼祥子》,将下面的思维导图补充完整。(4分)

①

②

4.(2021·益阳中考改编)袁隆平说:“人就像一粒种子。要做一粒好的种子,身体、精神、情感都要健康。”七(1)班准备开展以“做粒好‘种子’,圆梦在明天”为主题的综合性学习活动,请你完成下面的任务。(8分)

(1)【寻找“种子”】语文老师想写一篇《课本里的“种子”》向报社投稿,请你从学过的语文课本里寻找一粒“健康”的“种子”,仿照例句形式,推荐给老师。(3分)

【示例】我推荐《纪念白求恩》中的白求恩,他是一粒热情的“种子”。理由:他在中国人民处在水深火热时,不远万里来到中国,在抗日前线救治我国伤员,他大无畏的国际主义精神令人敬重。

我推荐《 》里的 ,他(她)是一粒 的“种子”。理由:

(2)【播撒“种子”】作为班长,你打算邀请李校长于3月1日下午5点到七(1)班做“做粒好‘种子’,圆梦在明天”的主题演讲。你见到李校长会怎么说 (2分)

(3)【传承“种子”】你作为一名初中生,准备在今后的学习与生活中如何做一粒好“种子” 请结合袁隆平的话具体谈谈。(3分)

二、阅读理解(38分)

(一)(2022·山东聊城市东昌府区期末改编)阅读下文,完成5—8题。(14分)

说和做

——记巴金先生言行片段

任 春

①“讲出了真话,我可以心安理得地离开人世了。”

②“作家天经地义地靠作品生存、用作品说话,读者才是作家的衣食父母。”

③1978年,年逾古稀的巴金着手《随想录》书稿的写作。至1986年,150篇全部完稿,历时8年。

④巴金在开篇写道:“我不想多说空话,多说大话……这只是记录我随时随地的感想,既不系统,又不高明。但它们却不是四平八稳,无病呻吟,不痛不痒,人云亦云,说了等于不说的话,写了等于不写的文章。”

⑤《随想录》触及社会生活的方方面面,更勇敢面对作者的灵魂。那时“文革”刚刚过去,巴金率先站出来,坦承自己在“文革”中讲过违心的话,写过违心的文章,伤害过一些朋友。这在社会上引起了强烈的反响。

⑥对于巴金而言,“讲真话”不仅是写作的基本标准,还是为人的一贯风格。

⑦1949年7月,中华全国文学艺术工作者代表大会在北京召开,开会之余,歌唱家周小燕请大家题词留念。有人题的是:“为建设人民音乐而努力!小燕同志。”有人题词:“为人民服务。”有的写:“为人民服务者,拜人民为老师!小燕同志。”有的说:“唱出人民的声音。小燕同志。”有的则说:“人民歌唱家,是最光荣的称号。为人民歌唱,歌唱人民吧!”

⑧在大同小异的题词中,唯独巴金写道:“我们都高兴听您唱的歌。小燕先生。”

⑨这是巴金说话的一面,做事的一面,又如何呢

⑩“文革”结束时,巴金已是一位垂暮老人,但他为中国文学做些事的愿望依然迫切。建一座中国现代文学馆,成了那几年巴金最真切的梦想。

他发起倡议,联名多位作家上书,并身先士卒,向文学馆捐出了个人存款的大部分——15万元,作为启动资金。

几年后,当现代文学馆的牌子,因为种种原因迟迟没能挂起来的时候,巴金成了“祥林嫂”,见人就要问。

1985年,在多方努力下,中国现代文学馆开馆。巴金在家人的搀扶下激动地踏上文学馆石阶。这一天,他又将自己刚收到的一笔稿费捐献给了文学馆。

巴金一生靠稿费生活,是当时中国作家中唯一不拿工资的。晚年巴金虽然早已著作等身,享誉海内外,拥有崇高的社会地位,但他从未安于享乐,而是兢兢业业做着自己认为该做的事。

编校《巴金全集》时,巴金已步入耄耋之年,且身患帕金森病,手抖抖的,总是好不容易握住了笔,写下去,明明要写竖的却横了出去,有时候动不了,他就用左手去推右手,每天工作8小时以上。女儿李小林心疼地说:“我爸爸是这个家庭中年龄最大、工作时间最长,也是最辛苦的人。”

四年后的收尾阶段,巴金更是夜以继日地工作。那个夏天,他瘦了8斤多,体重只剩下76斤。

这就是巴金——一辈子说真话,做真事的文学大师。

(选自《解放日报》,有删改)

5.本文围绕巴金的“真”,具体写了哪几件事 (4分)

6.结合文章内容,体会下面句子中蕴含的情感。(3分)

女儿李小林心疼地说:“我爸爸是这个家庭中年龄最大、工作时间最长,也是最辛苦的人。”

7.新风向 迁移教材《说和做——记闻一多先生言行片段》“思考探究”本文在叙述中注意通过细节描写来展现巴金的人物形象,结合画波浪线的句子,说说这种写法的好处。(3分)

编校《巴金全集》时,巴金已步入耄耋之年,且身患帕金森病,手抖抖的,总是好不容易握住了笔,写下去,明明要写竖的却横了出去,有时候动不了,他就用左手去推右手,每天工作8小时以上。

8.新风向 迁移教材《邓稼先》“思考探究”文中多处列举巴金与别人言语、行为方面的不同之处,思考作者为什么要进行对比 通过对比你看出巴金怎样的个性特点 (4分)

(二)阅读下文,完成9—12题。(16分)

(一)

郭永怀是我国著名力学家、应用数学家、空气动力学家。他的科研方向横跨了核弹、导弹、人造卫星三个领域。当年,他也是美国不想轻易放走的尖端科技人才。

1949年10月1日,新中国成立的消息传到了大洋彼岸,郭永怀激动万分,恨不得立马就飞回祖国母亲的怀抱。

1955年7月,郭永怀被聘为康奈尔大学终身教授,受聘时他就明确表示:“中国是我的祖国,想走的时候就要走。”

机会终于出现了。1955年8月,中美继签订朝鲜停战协定后,美国政府取消了禁止中国学者出境的禁令。彼时,让他加入美国国籍的来信不止。当他执意回国时,美国则以“维护国家安全”为由,给他设置重重障碍,许多朋友也劝他不要放弃大好前程。

但这些都没有动摇他归国的决心。1956年,郭永怀在回国前举行了一次野餐会,聚会上他做出了一个令人惊讶的举动:当着所有朋友的面,将凝聚了自己十几年心血的所有研究成果和资料付之一炬。

妻子李佩看在眼里,痛在心中,但她明白,这是为了避免被美国政府找麻烦。郭永怀安慰她:“没关系,知识都在科学家的脑袋中,他们拿不走。”

1956年国庆前夕,郭永怀携妻女回到阔别16年的祖国。

这一天,他们已经等了太久。

(选自《光明日报》,有删改)

(二)于敏解千险造氢弹

于敏的科研生涯始于著名物理学家钱三强任所长的近代物理所。在原子核理论研究领域钻研多年后,1961年,钱三强找他谈话,将氢弹理论探索的任务交给了他。从那时起,于敏转向研究氢弹原理,开始了隐姓埋名的28年。

当时的核大国对氢弹研究绝对保密,造氢弹,我国完全从一张白纸起步。

由于大型计算机机时非常紧张,为了加快研究,于敏和团队几乎时刻沉浸在堆积如山的数据计算中。1965年9月,上海的“百日会战”最终打破僵局:于敏以超乎寻常的直觉,从大量密密麻麻、杂乱无章的数据中理出头绪,抽丝剥茧,带领团队形成了基本完整的氢弹理论设计方案。

然而,设计方案还需经过核试验的检验。西北核武器研制基地地处青海高原,在那里,科研人员吃的是夹杂沙子的馒头,喝的是苦碱水。茫茫戈壁飞沙走石,大风如刀削一般。冬天气温低至零下30摄氏度,道路冻得像搓板。于敏的高原反应非常强烈,食无味、觉无眠,从宿舍到办公室只有百米路,有时要歇好几次、吐好几次。即便如此,他仍坚持解决完问题才离开基地。

…………

2015年1月,89岁的于敏荣获2014年度国家最高科学技术奖。他坐在轮椅上,华发稀疏,满脸谦逊祥和。上一次像这般“抛头露面”,还是1999年,在表彰为研制“两弹一星”做出突出贡献的科技专家大会上,他被授予“两弹一星”功勋奖章,并代表23位获奖科学家发言。对于敏而言,他并不习惯这样的场合,在隐姓埋名的那些年里,默默耕耘的他“沉”在深处很自在。2019年1月16日,于敏溘然长逝,享年93岁。

(选自《人民日报》,有删改)

9.小语在下载文章时,不小心漏掉了一个标题,请你根据文章(一)的主要事件,取一个合适的标题。(2分)

10.阅读时,小金发现作者喜欢引用郭永怀的原话。你能帮忙分析作者的用意吗 (4分)

11.根据括号内的要求,完成任务。(6分)

(1)冬天气温低至零下30摄氏度,道路冻得像搓板。(从修辞角度分析表达效果)

(2)对于敏而言,他并不习惯这样的场合,在隐姓埋名的那些年里,默默耕耘的他“沉”在深处很自在。(“沉”字意蕴深刻,你是如何理解的 )

12.郭永怀和于敏身上有哪些共同的精神 请结合文章内容具体分析。(4分)

(三)(2022·江苏海安市西片月考改编)阅读下面文言文,完成13—15题。(8分)

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

13.借助方法提示,解释加点词在语境中的意思。(3分)

句子及加点词 方法提示 释义

蒙辞以军中多务 词典查阅法:①讼词,口供;②言辞,文辞;③推辞,不接受; ④告别(《古代汉语词典》) (1) (填写序号)

见往事耳 课内迁移法:止增笑耳(蒲松龄《狼》) (2)

自以为大有所益 成语联想法:开卷有益 (3)

14.用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

但当涉猎,见往事耳。

15.阅读下面的链接材料,说说吕蒙和“从学者”在学习中遇到的共同困难是什么,孙权和董遇又是如何解决他们学习上的困难的。(3分)

【链接材料】董遇①,字季直,性质讷②而好学。人有从学者,遇不肯教,而云“必当先读百遍”,言“读书百遍而义自见”。从学者云:“苦渴无日。”遇言:“当以‘三余’。”或问“三余”之意,遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。”

【注】 ①董遇:三国时有名的学者。②讷:说话迟钝,口齿不利。

三、写作(40分)

16.阅读下面文字,按要求作文。(40分)

每个人都有自己崇拜的偶像,并被其影响。好的偶像能起到榜样的作用,给人精神上的鼓舞和奋斗的勇气。你有一直崇拜的偶像吗

请以“永远的偶像”为题,写一篇不少于500字的作文。

要求:①内容切忌笼统、空泛;②文体自选(诗歌除外);③语言要有感染力;④避开真实的人名、地名和校名;⑤书写规范,卷面整洁。

第一单元综合检测卷答案

1.(8分)(1)(4分)zhuó qiè 湃 孺(每空1分)

(2)(2分)D D项,“不以为然”意为不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)。此处使用不符合语境。

(3)(2分)将“追求”和“憧憬”调换位置。

2.(2分)B 分析供排句可知,语段围绕“君子”展开。第⑤句总说“君子”一词的意义,应为首句;由第①句中的“最初”可以看出,该句解释了“君子”一词最早的含义,第③句进一步介绍了春秋时期“君子”一词的内涵得到丰富,故第①③句紧跟第⑤句,且按时间顺序,第①句在前,第③句在后;第②句紧跟第③句,转入对与“君子”相对的“小人”的含义的解释;第④句写将“君子”“小人”对举来评判人品高低,应放在第②句后。由此可知,正确的顺序为⑤①③②④。答案选B。

3.(4分)①连人带车,被军阀乱兵捉去

②卖骆驼,拉包月,攒钱买车

(每处2分,意思对即可)

【解析】本题考查梳理和概括名著情节。仔细观察该思维导图,可知思维导图呈现的是祥子“三起三落”的人生轨迹调动阅读积累,根据思维导图中已给出的部分,结合名著情节,梳理和概括出祥子“一落”“二起”的故事即可。祥子买的新车拉了半年,军阀乱兵就抢走了他的车并让他做苦力。此为“一落”。祥子卖了牵回的三匹骆驼,从头开始,更加拼命拉车,省吃俭用攒钱准备买新车。此为“二起”。据此作答即可。

4.(8分)(1)(3分)示例:邓稼先 邓稼先 爱国 他在祖国积贫积弱时,为国防事业鞠躬尽瘁,甘为祖国献身的崇高精神令人感动(文章名与人物匹配1分,“种子”1分,理由1分)

(2)(2分)示例:李校长,您好!我是七(1)班的班长。我们班准备于3月1日下午5点在班里举行“做粒好‘种子’,圆梦在明天”的主题活动,我们想邀请您做一个主题演讲,不知道您是否有时间 (有称谓、语言得体1分,内容1分;意思对即可)

(3)(3分)示例:作为一名初中生,我要加强体育锻炼,拥有强健的体魄;砥砺思想,立志高远,为国家富强,民族复兴贡献自己的力量;无论何时何地,都要做一个充满爱国情怀的人。(“身体”“精神”“情感”方面各1分;言之有理即可)

【解析】第(1)题,综合考查对课本中人物事迹、品质的理解及仿写。解题时,根据题干要求,调动学习积累,从学过的语文课本里寻找一粒“健康”的“种子”,即从学过的课文中任选一位值得学习的优秀人物,如部编版七年级下册教材中的邓稼先、鲁迅等明确所选人物身上体现出的精神或品质结合所选人物的主要事迹阐述理由,注意理由要能体现出人物的精神或品质。作答时,参照例句的形式表述即可。第(2)题,考查拟写邀请语[注意]邀请时注意以下几点:①有恰当的称呼和礼貌用语;②有必要的自我介绍;③表明来意;④将活动的相关信息(尤其是时间、地点等)交代清楚;⑧征询对方的意见首先认真读题,明确邀请的对象是李校长,目的是邀请其到班级做主题演讲;然后表述时,注意恰当称呼对方,向对方说明来意,告知活动的具体时间、地点,并发出得体、诚挚的邀请。第(3)题,考查拓展迁移。解题时,首先要认真阅读袁隆平说的话,理解如何才能“做一粒好‘种子’”;然后结合学习与生活,从“身体”“精神”“情感”三方面谈具体行动即可。

5.(4分)①巴金写作《随想录》时,坦承在“文革”中的错误;②巴金为周小燕题词,率真地表达赞美之情;③巴金带头捐款,努力筹建中国现代文学馆;④巴金带病编校《巴金全集》。(每点1分,意思对即可)

【解析】本题考查文章内容的梳理与概括。解题时,首先明确题干要求,概括出体现巴金“真”的事件,即说真话,做真事;然后划定答题区间,抓住关键语句,并对其进行概括即可。文章第③—⑤段写的是巴金写作《随想录》的事,根据第⑤段中“巴金率先站出来,坦承……伤害过一些朋友”可以概括出答案第①点。文章第⑦⑧段写的是周小燕请大家题词留念的事,根据第⑧段可概括出答案第②点。文章第⑩—段写的是中国现代文学馆建立的事,根据第段“他发起倡议,联名多位作家上书……作为启动资金”可概括出答案第③点。文章第段写的是巴金编校书稿的事,根据第段中“编校《巴金全集》时,巴金已步入耄耋之年,且身患帕金森病……每天工作8小时以上”可概括出答案第④点。

6.(3分)这句话连用三个“最”字,(1分)表达了巴金女儿对父亲的疼惜和敬佩之情。(2分)(意思对即可)

【解析】本题考查对人物情感的体会。作答时,结合文章内容,明确巴金女儿如此评价的原因,即父亲晚年身患疾病,但仍坚持每天写作8小时以上细读句子,抓住句中的关键词,分析其中蕴含的情感。“最”是表示限制程度的副词,连用三个“最”字,写出了巴金工作时间长、强度大,表现了巴金女儿对父亲辛苦工作的疼惜和对父亲人格的敬佩之情。

7.(3分)示例:“手抖抖的”“用左手去推右手”“每天工作8小时以上”这些对巴金编校书稿时的细节描写,表现了他对文学事业的热爱。(细节1分,作用2分;意思对即可)

【解析】本题考查细节描写及其作用。作答时,要抓住句中表现人物细节的内容;分析其作用要在理解该细节描写内容的基础上,从塑造人物形象、表现人物精神等角度去考虑。

8.(4分)通过对比,鲜明地突出巴金独特的精神风貌,(2分)表现了巴金敢说真话、勇于自我批判、为人率真、淡泊名利、热爱文学事业的大师形象。(2分)

【解析】本题考查分析对比手法的作用。作答时,在理解文章内容的基础上,通过分析叙写的事件来感知人物形象。从第⑤段可知,巴金率先坦承错误,此处与其他作家作了对比,表现了巴金敢于说真话、勇于自我批判;第⑦⑧段把巴金的题词与其他人的题词作对比,表现了巴金为人率真;第段写巴金带头捐款、只靠稿费生活而不领工资,此处与其他作家作了对比,表现了巴金淡泊名利;第段写巴金晚年带病编校书稿,且工作时间长,表现了他热爱文学事业。结合对比的一般作用【注意】使形象更鲜明,使读者的感受更强烈,能更好地表现文章的主题可知,采用对比是为了鲜明地突出巴金的精神风貌,塑造其大师形象。

9.(2分)示例:郭永怀排万难回祖国(言之有理即可)

【解析】本题考查拟写文章标题的能力。解答时,根据题干要求,梳理出文章(一)的主要人物所做的具体事件。文章(一)主要写了郭永怀曲折回国的事情,根据文章(二)标题的形式可拟题为“郭永怀排万难回祖国”。

10.(4分)①引用郭永怀的原话,可增加作品的真实性和感染力。(1分)②文中两处引用,第一处强调中国是自己的祖国,自己会随时回国;(1分)第二处是宽慰妻子知识都在脑袋里,不用担心。(1分)两处原话引用,都更好地突出了郭永怀赤忱的爱国热情。(1分)(意思对即可)

【解析】本题考查引用原话的作用。解答此类试题,可从以下两个方面入手分析:①言为心声,可以增强作品的真实性和感染力;②引用原话属于语言描写,可以更好地塑造人物形象。作答时,结合所引用的原话内容,分析其作用即可。本文中的两处引用,第一处是表现郭永怀回国的坚定决心;第二处是安慰妻子不必为焚毁资料难过,自己已经记在脑袋里。原话引用突出了郭永怀的爱国热情,增强了作品的真实性和感染力。

11.(6分)(1)(3分)运用比喻的修辞手法,将“道路”比作“搓板”,(1分)生动形象地写出了西北核武器研制基地冬天气温之低,(1分)突出了工作环境的恶劣,从侧面烘托了于敏等科研人员默默奉献、坚忍不拔的意志。(1分)

(2)(3分)“沉”本义是指“(在水里)往下落”,(1分)在这里指于敏在氢弹研究中隐姓埋名默默耕耘、谦逊执着,(1分)也表现了作者对他的赞美与敬佩之情。(1分)

【解析】第(1)题,考查修辞手法及其表达效果。解答此类试题,首先要掌握常用修辞手法的特点及辨别技巧;然后了解常用修辞手法的一般作用,结合文章内容具体分析。根据“道路冻得像搓板”可判断运用了比喻的修辞手法,将“道路”比作“搓板”,突出气温低,强调工作环境恶劣,从侧面烘托了科研人员默默奉献、坚忍不拔的意志。第(2)题,考查理解词语含意。解答时,注意不能脱离特定的语言环境,要在具体语境中分析词语含意。作答时,首先分析词语本义,然后结合所在句子的内容来体会其语境义,答出这一词语对表情达意、塑造人物的作用。本句中,“沉”的本义是“(在水里)往下落”,语境中指于敏隐姓埋名,在西北基地默默耕耘,表现了作者对他的赞美与敬佩之情。

12.(4分)①两人均具有对科学研究的执着精神:郭永怀潜心研究十几年;于敏隐姓埋名28年。②两人均有爱国精神:郭永怀执意回国参加新中国建设;于敏隐姓埋名,在艰苦的环境中对我国氢弹研究做出巨大贡献。(每点2分,其中精神1分,分析1分;意思对即可)

【解析】本题考查人物形象的比较与分析。解题时,首先分别找出与郭永怀、于敏相关的主要事件,然后分别概括出两个人的精神,最后比较和归纳出两人共同具有的精神。郭永怀和于敏同为科研人员,身上均具有对科学研究的执着精神;第一篇文章写郭永怀排除艰险,回国投入新中国建设,第二篇文章写于敏隐姓埋名28年研制氢弹,两人的行为出发点均为爱国,表现了他们的爱国精神。据此分析作答即可。

13.(3分)(1)③ (2)罢了 (3)益处,好处(每空1分)

14.(2分)只应当粗略地阅读,了解历史罢了。(“但”“涉猎”“见”“往事”1分,大意1分)

【解析】本题考查文言语句翻译。翻译文言句子,要遵循两个原则:一是语境原则,即将所译句子放到原文中,联系上下文去理解,把握句子的基本意思,切忌断章取义;二是直译原则,即尽量做到字字落实,对句中的实词,尤其是古今异义词、通假字、存在词类活用现象的词等要准确翻译,文言虚词和特殊句式也要翻译到位。

妙招技法

句子翻译题的解题方法

①留:国号、年号、地名、书名、人名等可以保留,直接使用。

②替:用现代汉语双音词替换古代汉语单音词。

③调:调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯。

④补:补充省略部分,使意思完整。

⑤删:删去无实在意义的词,不译。

按照“留、替、调、补、删”的文言句子翻译方法,可归纳出以下歌诀:

熟读全文,领会文意;扣住字词,进行翻译。

字字落实,准确第一;单音词语,双音换替。

国年官地,保留不译;遇有省略,补充词语。

调整语序,删去无义;修辞用典,辅以意译。

推断词义,前后联系;字词句篇,连成一气。

对照原文,检查仔细;通达完美,翻译完毕。

15.(3分)吕蒙和从学者都认为自己没有学习的时间。(1分)孙权举自己的例子给吕蒙做榜样,鼓励他抽出时间了解历史;(1分)董遇直接教导“从学者”在生活中挤出时间学习,如冬天、晚上和阴雨天,这些空闲的时间都可以用来学习。(1分)

【解析】本题考查课内外文言文对比阅读。解答此题,首先根据两文大意,找出他们遇到的共同困难。根据《孙权劝学》中“蒙辞以军中多务”可知,孙权劝吕蒙学习,吕蒙以军中事务繁多推辞;根据链接材料中“苦渴无日”可知,“从学者”认为没有时间学习。由此可概括出他们的共同困难是没有学习的时间。然后概括孙权和董遇为他们提供的解决方法。孙权现身说法,用自己的体会强调学习的重要性,鼓励吕蒙抽出时间学习;董遇教导“从学者”“当以‘三余’”,即在生活中挤出时间学习。据此分析作答即可。

【参考译文】

【链接材料】董遇,字季直,性格质朴,言语迟钝,喜欢学习。有人想跟他学习,他不肯讲解,而说“一定要先读百遍”,又说“读书一百遍,书中的意思也就自然显示出来了”。跟他学习的人说:“我们迫切想学却没有时间。”董遇说:“应当利用‘三余’时间。”有人问“三余”的意思,董遇说:“冬天是一年里的空余时间,夜间是一天里的空余时间,雨天是随时可利用的时间。”

16.(40分)【写作指导】 这是一道命题作文题。“偶像”限定了写作对象,此处的“偶像”可以是名人,也可以是亲人、朋友,还可以是书籍、植物等。如果写人,要突出人物的性格特征,切忌“千人一面”,要通过语言、动作和心理描写等来表现人物的性格、思想、感情、品质等。

【佳作示例】

永远的偶像

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”历史的洪流没有将你吞没,你以独特的光芒照耀着历史,你就是诸葛亮。【点评】首句引用诗歌,富有文化气息;开篇入题,点明所要叙写的中心人物

忆往昔,运筹帷幄,决胜于千里之外,是你;智慧超群,一夜巧借十万支箭,是你;巧借东风,火烧赤壁大败曹军,是你;军令如山,挥泪斩马谡,是你;鞠躬尽瘁,死而后已报三顾,是你。【点评】运用排比句,气势磅礴,情感充沛,点明诸葛亮的功绩,饱含赞美之情千百年来,史书工笔,民间故事,戏文说书,你早已成为智慧的化身、忠心的楷模,且妇孺皆知。

读罢《三国演义》,我对你的结局万分感慨。灯灭星落时,你可曾后悔 为了刘氏江山,你凡事亲力亲为,尽心谋划,以致落得一身疾病。最终换来的,却是那昏庸无能、扶不起来的阿斗,你可曾有过抱怨 多少人看到刘禅“乐不思蜀”时愤恨痛心,替你惋惜,为你不值。

犹忆当日那个面如冠玉的年轻人,倚锄歌《梁父吟》,管仲、乐毅未如你才华满腹,子牙、子房亦逊于你的文韬武略。刘备的三顾茅庐才换来你的“将军既不相弃,愿效犬马之劳”。究竟是何事打动了你的心,又是何事让你决定追随刘备 我想,必是你心怀天下、心忧黎民的济世情怀。当看到天下大乱、群雄纷争,你不忍生灵涂炭,决定出山力挽狂澜。当求贤若渴、礼贤下士的刘备出现时,你甘愿追随其一生,恪尽职守,死而后已。

“汝可躬耕于此,勿得荒芜田亩。待我功成之日,即当归隐。”未出山便思归隐,当真是淡泊宁静之人。功成之日,本应归隐田园,为何又为刘氏守那风雨飘摇之江山 【点评】再次发问,表达对诸葛亮坚守刘氏江山的疑惑和惋惜

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。”一段历史,一个伟人,千百年来被人们不停地传唱着。你的心志情思已无从考证,后人也只能从文字中领略你的能言善辩、足智多谋。

“古今多少事,都付笑谈中。”往事如烟,随风消散。但是,历史不会磨灭你的印记,后人不会忘记你鞠躬尽瘁,死而后已的精神。【点评】巧用转折,凸显诸葛亮的忠贞

诸葛孔明,你是我永远的偶像,你永远活在我心中。【点评】巧妙点题,收束有力,富有余韵

【名师总评】 作者文学功底扎实,列举了诸葛亮草船借箭、火烧赤壁、挥泪斩马谡等事例,展现了诸葛亮的足智多谋和高尚节操,表达了对诸葛亮深深的敬仰和赞美之情。引用事例自然流畅,毫无堆砌之感。诗歌的多处运用,简练而富有韵味,典雅而富有表现力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录