福建省建瓯市第二中学人教版语文必修三《第2课 祝福》课件

文档属性

| 名称 | 福建省建瓯市第二中学人教版语文必修三《第2课 祝福》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-04-02 22:35:46 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。祝福鲁 迅 简 介理 清 思 路人 物 形 象难 点 分 析 讨 论小 说 常 识鲁迅简介

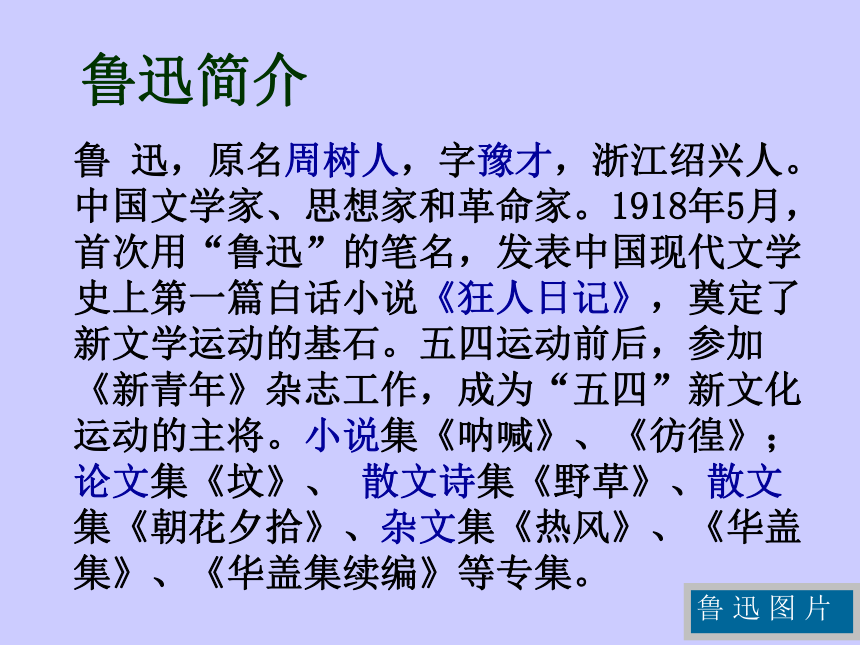

??? 鲁 迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国文学家、思想家和革命家。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。小说集《呐喊》、《彷徨》;论文集《坟》、 散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集。鲁 迅 图 片关于《彷徨》

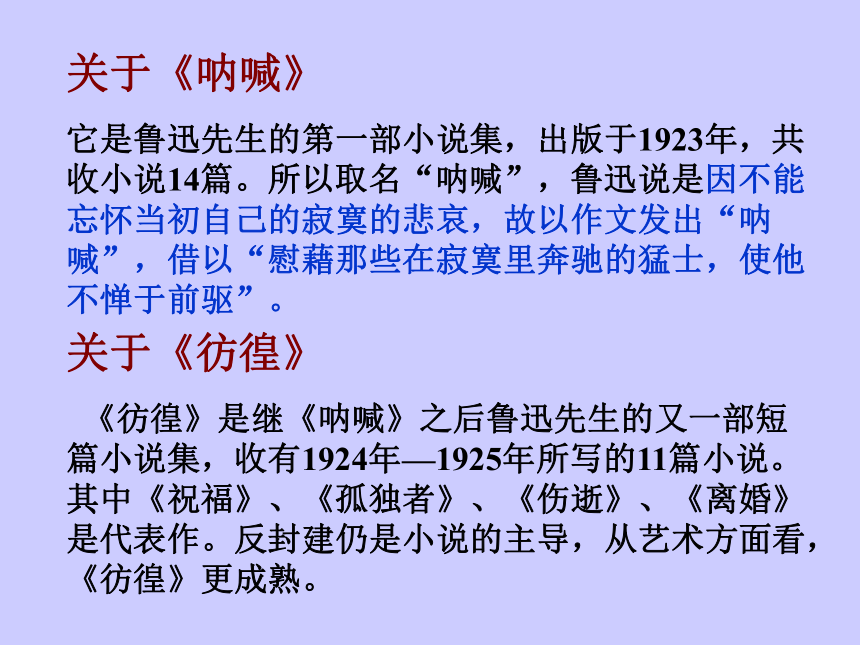

《彷徨》是继《呐喊》之后鲁迅先生的又一部短篇小说集,收有1924年—1925年所写的11篇小说。其中《祝福》、《孤独者》、《伤逝》、《离婚》是代表作。反封建仍是小说的主导,从艺术方面看,《彷徨》更成熟。

关于《呐喊》

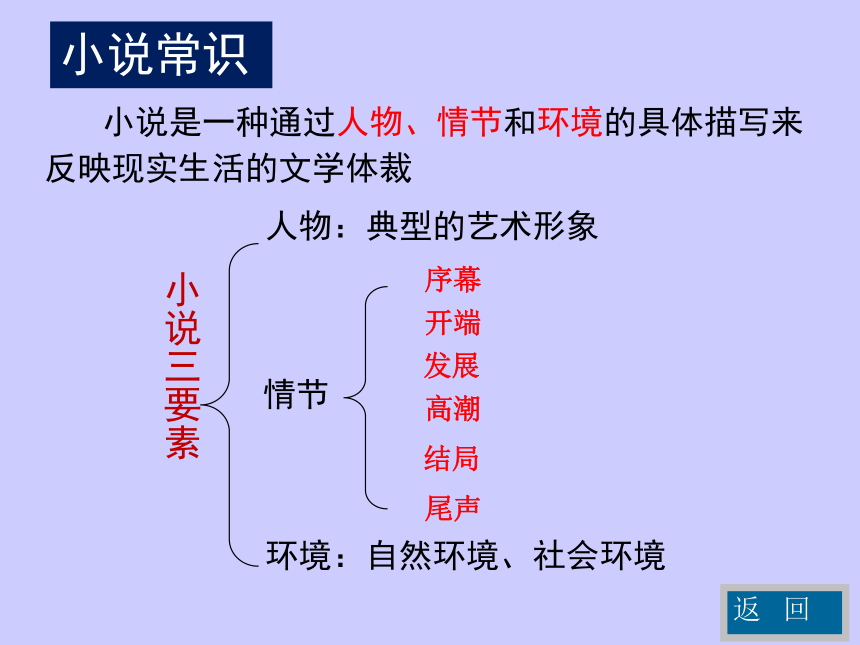

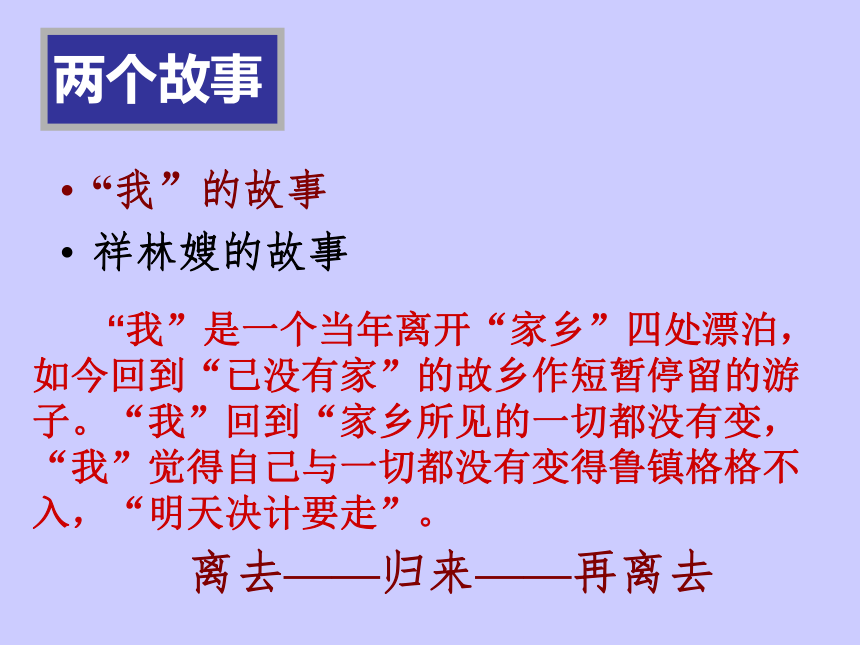

它是鲁迅先生的第一部小说集,出版于1923年,共收小说14篇。所以取名“呐喊”,鲁迅说是因不能忘怀当初自己的寂寞的悲哀,故以作文发出“呐喊”,借以“慰藉那些在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱”。关于《祝福》《祝福》发表于1924年,是《彷徨》的第一篇。故事表现的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实,它以祥林嫂的生活遭遇,揭示了封建思想观念和礼教对广大农民尤其是妇女的愚弄、摧残。返 回小说常识 小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁小说三要素人物:典型的艺术形象情节环境:自然环境、社会环境序幕开端发展高潮结局尾声返 回两个故事“我”的故事

祥林嫂的故事

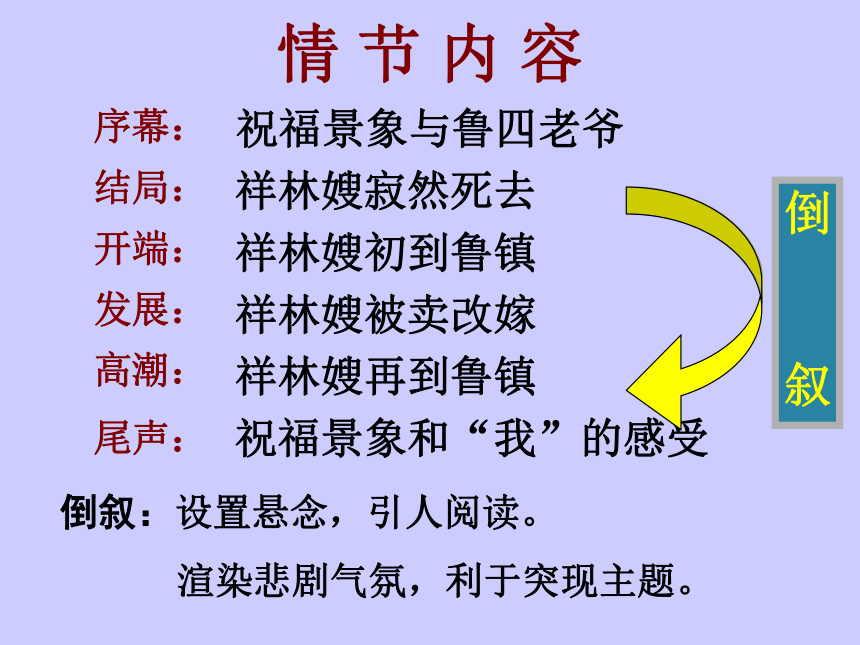

“我”是一个当年离开“家乡”四处漂泊,如今回到“已没有家”的故乡作短暂停留的游子。“我”回到“家乡所见的一切都没有变,“我”觉得自己与一切都没有变得鲁镇格格不入,“明天决计要走”。离去——归来——再离去情 节 内 容 祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂寂然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被卖改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和“我”的感受开端:结局:序幕:发展:高潮:尾声:倒叙:设置悬念,引人阅读。

渲染悲剧气氛,利于突现主题。倒

叙1.祥林嫂第一次到鲁镇是怎样的状态?后来又有什么变化?

2.祥林嫂第二次到鲁镇时肖像有哪些变化?从中反映出什么?

3.祥林嫂在捐过门槛插手祝福却遭拒绝后作者对其第三次肖像描写是怎样的?从中反映出什么?

4.将祥林嫂临终前的肖像描写与前三次比较,体会其对刻画人物和表现主题的作用? 祥林嫂第一次到鲁镇的状态

肖像:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,但两颊还是红的。模样还周正,手脚都壮大。(年轻,勤劳,朴实、新寡)

眼睛:顺着眼(善良温顺)

表现:整天地做,似乎闲着就无聊,又有力,简直抵得过一个男子。做工不懈,食物不论,力气不惜。(勤快耐劳)

变化:她反满足,口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖了(要求极低,反衬了在婆婆家的遭遇)返 回 祥林嫂第二次到鲁镇时肖像有哪些变化,从中反映什么?

肖像:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

眼睛:顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了。

与前面第一次来时比较,两颊和眼睛发生了变化,说明精神上受到了刺激,极度悲伤。作者正是用白描手法,在对比中显示人物内心的痛苦和悲哀。返 回 祥林嫂在捐过门槛插手祝福却遭拒绝后第三次肖像描写

肖像:脸色同时变作灰黑,只是失神的站着……也总是惴惴的,而且很胆怯……呆坐着,直是一个偶人。

眼睛:窈陷下去

不让祝福,失神,精神上再受打击。返 回 祥林嫂临终前的肖像描写

肖像:年前的花白头发,至今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,放佛是木刻似的;

眼睛:眼珠间或一轮

动作:她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

乞讨无路,陷于绝境;精神麻木,濒于死亡“要极检省的画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。”直着眼顺着眼瞪着眼顺着眼直着眼瞪着眼眼珠间或一轮眼睛忽然发光讲阿毛的故事别人嘲笑她的伤疤沦为乞丐到鲁家做工问有无灵魂眼光分外有神捐了门槛之后描写语言(1)自述阿毛之死为什么作者不厌其烦地写?更突出了祥林嫂的痛苦与自责(2)与柳妈对话加重了精神负担(3)与“我”对话 矛盾心理

希望破灭神态、动作描写第一次,讪讪,疑惑地走开。

第二次,坦然地去拿酒地缩了手杯和筷子受了炮烙似的缩手,脸色变作灰黑,失神的站着。精神为之崩溃两次祭祀概括祥林嫂形象返 回是旧中国农村劳动妇女的典型

勤劳、善良、质朴、顽强,生活要求低

被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视,深受封建礼教思想毒害,以至于被社会吞噬的人物形象。祥林嫂周围的人对她的遭遇各是什么态度?在文中找出有关人物,读其言,观其行。难点分析 “鲁镇”环境下的祥林嫂鲁四老爷鲁镇的人们柳 妈 婆 婆大 伯卫老婆子(讨厌 骂“谬种”)(严厉 抢 逼改嫁)(收屋 赶出家门)( 鄙薄 厌烦 嘲笑)(迷信 吓人)(惟利是图) “我” 对祥林嫂的态度A. “我”与祥林嫂的对话B.“我”与短工的对话“我”:赶紧、紧缩、几乎跳起来短工:简洁地说、始终没有抬头、

淡然的回答对比返 回鲁四老爷第一次见面:皱眉原因:寡妇(标志:白头绳)第二次见面:“败坏风俗· · · · ·

祖宗是不吃的”死后:谬种可取之处:照付工钱

并不凶残 祥林嫂被抢走时,鲁四老爷反应如何?两次“可恶”“然而”是什么含义?

鲁四老爷估计祥林嫂是逃出来的,“皱一皱眉”表示反感,没有丝毫同情心。寻人时,也仍然是“踱”。

发现祥林嫂被抢走,鲁四老爷说了两次“可恶,然而”。第一次“可恶”是婆婆抢的举动,给自己带来了麻烦。“然而” 后面隐含的意思是:祥林嫂私自逃出礼教不容;婆婆作主理所当然,而且表示了鲁四老爷的假斯文。第二次是说卫老婆子的,对卫老婆子先荐祥林嫂然后又合伙劫她去,闹得沸反盈天,有损鲁家的体面。“然而”找到祥林嫂这样比男人还勤快的劳动力是不容易的。返 回祥林嫂第二次到鲁镇讲阿毛的故事:敛起笑容,陪出眼泪特意寻来,满足地去了再不见有一点泪的痕迹逗小孩:催她走似笑非笑地问和柳妈谈话之后:可惜,白撞了一下(同情,可怜)(找谈资)(烦厌、唾弃)(嘲笑、挖苦)返 回3:祥林嫂周围的其他人对祥林嫂态度如何?(1)柳妈:语言恶毒、愚昧、杀人于无形外貌丑陋、令人厌恶行为卑鄙无耻精神的愚昧

人情的冷漠(2)其他人:短工淡然简捷的回答四婶慌乱的语调女人们鄙薄厌烦的神情祥林嫂悲剧的原因是什么?许寿裳先生说:

“人世的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”作家丁玲说:

“祥林嫂是非死不可的,同情她的人、憎恨她的人是一样的把她往死里赶。”离家出逃以死抗婚捐作门槛死前疑惑躲避被卖从一而终洗刷罪孽内心矛盾遵循旧礼教

精神被愚弄祥林嫂痛苦的原因:生而不能作为一个平等的奴仆

死而不能成为一个完整的鬼封建礼教封建迷信造成祥林嫂悲剧的原因返 回大家仍然叫她祥林嫂4:谁应该对祥林嫂的死负责?谁是元凶???林嫂祥勤快能干而又善良,在一次次走投无路中苦苦挣扎到最后一息.?谁 是 凶 手鲁镇的环境氛围迷信麻木愚昧鲁镇的思想认识顽固守旧,尊崇礼教鲁镇的待人处事态度淡漠而无耻合谋杀害祥林嫂封建礼教与迷信才是真凶2;关于祥林嫂的反抗精神:A:祥林嫂对不幸的命运抗争过吗?抗争表现:逃;山中出逃,做工鲁镇——维护自我尊严撞:改嫁中的“出格”行为——对婆家为她安排的命运的反抗捐;倾其所有,洗刷“污秽” ——追求人的平等权利问:死前问我鬼神——对天经地义的神权的质疑敢于直面封建妇道、孝道,B:你如何看待祥林嫂的抗争?这种抗争的实质是什么?逃躲避被卖撞不愿二婚“从一而终”的封建观念捐向封建迷信低头总结:抗争是自发的,缺乏明确的认识,而且方式方法都是错误的.所以,抗争的结果只能是逃出“苦海”,又进“狼窝”.封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中也是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素. 文中几次描写鲁镇年终祝福景象?作者是怎样描写的?有何深刻含义?难点分析 开头渲染了鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛:晚云的闪光、爆竹的钝响、幽微的火药和人们忙碌的景象。

用“沉重”的晚云,“阴暗”的天色,等语句透露出作者对这种气氛的反感和贬抑。

“年年如此,家家如此——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此” 。破折号插入的部分又反映出,在这贫富悬殊的社会里,穷人无福可祝,无福可言。勾勒了当时的社会环境,揭示了祥林嫂悲剧的社会基础,预示祥林嫂悲剧命运的必然性。 已经是乞丐的祥林嫂怀着对地狱的恐惧悲惨地死去,祥林嫂的悲剧达到了高潮。祥林嫂死的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,更显其悲哀,更令人思索,同时深化了对旧社会杀人本质的揭露,同时在布局上也起到了首尾呼应、使小说结构更臻完善的作用。返 回“祝福 ”为题的含义“祝福”是祥林嫂悲剧中的重大事件,体现以事件命名的特点“祝福”的环境揭示了神权在祥林嫂悲剧一生中的作用,揭示礼教“吃人”的本质.在“祝福”的祥和气氛中祥林嫂死去,这种对比更能突出小说的批判主题.讨论:电影中,祥林嫂捐了门

槛,仍被禁止参与祭祀,于是

拿刀怒砍土地庙门槛。这一情

节的增添,你认为是否可取?结 束返 回

《彷徨》是继《呐喊》之后鲁迅先生的又一部短篇小说集,收有1924年—1925年所写的11篇小说。其中《祝福》、《孤独者》、《伤逝》、《离婚》是代表作。反封建仍是小说的主导,从艺术方面看,《彷徨》更成熟。

关于《呐喊》

它是鲁迅先生的第一部小说集,出版于1923年,共收小说14篇。所以取名“呐喊”,鲁迅说是因不能忘怀当初自己的寂寞的悲哀,故以作文发出“呐喊”,借以“慰藉那些在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱”。关于《祝福》《祝福》发表于1924年,是《彷徨》的第一篇。故事表现的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实,它以祥林嫂的生活遭遇,揭示了封建思想观念和礼教对广大农民尤其是妇女的愚弄、摧残。返 回小说常识 小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁小说三要素人物:典型的艺术形象情节环境:自然环境、社会环境序幕开端发展高潮结局尾声返 回两个故事“我”的故事

祥林嫂的故事

“我”是一个当年离开“家乡”四处漂泊,如今回到“已没有家”的故乡作短暂停留的游子。“我”回到“家乡所见的一切都没有变,“我”觉得自己与一切都没有变得鲁镇格格不入,“明天决计要走”。离去——归来——再离去情 节 内 容 祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂寂然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被卖改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和“我”的感受开端:结局:序幕:发展:高潮:尾声:倒叙:设置悬念,引人阅读。

渲染悲剧气氛,利于突现主题。倒

叙1.祥林嫂第一次到鲁镇是怎样的状态?后来又有什么变化?

2.祥林嫂第二次到鲁镇时肖像有哪些变化?从中反映出什么?

3.祥林嫂在捐过门槛插手祝福却遭拒绝后作者对其第三次肖像描写是怎样的?从中反映出什么?

4.将祥林嫂临终前的肖像描写与前三次比较,体会其对刻画人物和表现主题的作用? 祥林嫂第一次到鲁镇的状态

肖像:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,但两颊还是红的。模样还周正,手脚都壮大。(年轻,勤劳,朴实、新寡)

眼睛:顺着眼(善良温顺)

表现:整天地做,似乎闲着就无聊,又有力,简直抵得过一个男子。做工不懈,食物不论,力气不惜。(勤快耐劳)

变化:她反满足,口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖了(要求极低,反衬了在婆婆家的遭遇)返 回 祥林嫂第二次到鲁镇时肖像有哪些变化,从中反映什么?

肖像:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。

眼睛:顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了。

与前面第一次来时比较,两颊和眼睛发生了变化,说明精神上受到了刺激,极度悲伤。作者正是用白描手法,在对比中显示人物内心的痛苦和悲哀。返 回 祥林嫂在捐过门槛插手祝福却遭拒绝后第三次肖像描写

肖像:脸色同时变作灰黑,只是失神的站着……也总是惴惴的,而且很胆怯……呆坐着,直是一个偶人。

眼睛:窈陷下去

不让祝福,失神,精神上再受打击。返 回 祥林嫂临终前的肖像描写

肖像:年前的花白头发,至今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,放佛是木刻似的;

眼睛:眼珠间或一轮

动作:她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

乞讨无路,陷于绝境;精神麻木,濒于死亡“要极检省的画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。”直着眼顺着眼瞪着眼顺着眼直着眼瞪着眼眼珠间或一轮眼睛忽然发光讲阿毛的故事别人嘲笑她的伤疤沦为乞丐到鲁家做工问有无灵魂眼光分外有神捐了门槛之后描写语言(1)自述阿毛之死为什么作者不厌其烦地写?更突出了祥林嫂的痛苦与自责(2)与柳妈对话加重了精神负担(3)与“我”对话 矛盾心理

希望破灭神态、动作描写第一次,讪讪,疑惑地走开。

第二次,坦然地去拿酒地缩了手杯和筷子受了炮烙似的缩手,脸色变作灰黑,失神的站着。精神为之崩溃两次祭祀概括祥林嫂形象返 回是旧中国农村劳动妇女的典型

勤劳、善良、质朴、顽强,生活要求低

被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视,深受封建礼教思想毒害,以至于被社会吞噬的人物形象。祥林嫂周围的人对她的遭遇各是什么态度?在文中找出有关人物,读其言,观其行。难点分析 “鲁镇”环境下的祥林嫂鲁四老爷鲁镇的人们柳 妈 婆 婆大 伯卫老婆子(讨厌 骂“谬种”)(严厉 抢 逼改嫁)(收屋 赶出家门)( 鄙薄 厌烦 嘲笑)(迷信 吓人)(惟利是图) “我” 对祥林嫂的态度A. “我”与祥林嫂的对话B.“我”与短工的对话“我”:赶紧、紧缩、几乎跳起来短工:简洁地说、始终没有抬头、

淡然的回答对比返 回鲁四老爷第一次见面:皱眉原因:寡妇(标志:白头绳)第二次见面:“败坏风俗· · · · ·

祖宗是不吃的”死后:谬种可取之处:照付工钱

并不凶残 祥林嫂被抢走时,鲁四老爷反应如何?两次“可恶”“然而”是什么含义?

鲁四老爷估计祥林嫂是逃出来的,“皱一皱眉”表示反感,没有丝毫同情心。寻人时,也仍然是“踱”。

发现祥林嫂被抢走,鲁四老爷说了两次“可恶,然而”。第一次“可恶”是婆婆抢的举动,给自己带来了麻烦。“然而” 后面隐含的意思是:祥林嫂私自逃出礼教不容;婆婆作主理所当然,而且表示了鲁四老爷的假斯文。第二次是说卫老婆子的,对卫老婆子先荐祥林嫂然后又合伙劫她去,闹得沸反盈天,有损鲁家的体面。“然而”找到祥林嫂这样比男人还勤快的劳动力是不容易的。返 回祥林嫂第二次到鲁镇讲阿毛的故事:敛起笑容,陪出眼泪特意寻来,满足地去了再不见有一点泪的痕迹逗小孩:催她走似笑非笑地问和柳妈谈话之后:可惜,白撞了一下(同情,可怜)(找谈资)(烦厌、唾弃)(嘲笑、挖苦)返 回3:祥林嫂周围的其他人对祥林嫂态度如何?(1)柳妈:语言恶毒、愚昧、杀人于无形外貌丑陋、令人厌恶行为卑鄙无耻精神的愚昧

人情的冷漠(2)其他人:短工淡然简捷的回答四婶慌乱的语调女人们鄙薄厌烦的神情祥林嫂悲剧的原因是什么?许寿裳先生说:

“人世的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”作家丁玲说:

“祥林嫂是非死不可的,同情她的人、憎恨她的人是一样的把她往死里赶。”离家出逃以死抗婚捐作门槛死前疑惑躲避被卖从一而终洗刷罪孽内心矛盾遵循旧礼教

精神被愚弄祥林嫂痛苦的原因:生而不能作为一个平等的奴仆

死而不能成为一个完整的鬼封建礼教封建迷信造成祥林嫂悲剧的原因返 回大家仍然叫她祥林嫂4:谁应该对祥林嫂的死负责?谁是元凶???林嫂祥勤快能干而又善良,在一次次走投无路中苦苦挣扎到最后一息.?谁 是 凶 手鲁镇的环境氛围迷信麻木愚昧鲁镇的思想认识顽固守旧,尊崇礼教鲁镇的待人处事态度淡漠而无耻合谋杀害祥林嫂封建礼教与迷信才是真凶2;关于祥林嫂的反抗精神:A:祥林嫂对不幸的命运抗争过吗?抗争表现:逃;山中出逃,做工鲁镇——维护自我尊严撞:改嫁中的“出格”行为——对婆家为她安排的命运的反抗捐;倾其所有,洗刷“污秽” ——追求人的平等权利问:死前问我鬼神——对天经地义的神权的质疑敢于直面封建妇道、孝道,B:你如何看待祥林嫂的抗争?这种抗争的实质是什么?逃躲避被卖撞不愿二婚“从一而终”的封建观念捐向封建迷信低头总结:抗争是自发的,缺乏明确的认识,而且方式方法都是错误的.所以,抗争的结果只能是逃出“苦海”,又进“狼窝”.封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中也是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素. 文中几次描写鲁镇年终祝福景象?作者是怎样描写的?有何深刻含义?难点分析 开头渲染了鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛:晚云的闪光、爆竹的钝响、幽微的火药和人们忙碌的景象。

用“沉重”的晚云,“阴暗”的天色,等语句透露出作者对这种气氛的反感和贬抑。

“年年如此,家家如此——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此” 。破折号插入的部分又反映出,在这贫富悬殊的社会里,穷人无福可祝,无福可言。勾勒了当时的社会环境,揭示了祥林嫂悲剧的社会基础,预示祥林嫂悲剧命运的必然性。 已经是乞丐的祥林嫂怀着对地狱的恐惧悲惨地死去,祥林嫂的悲剧达到了高潮。祥林嫂死的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,更显其悲哀,更令人思索,同时深化了对旧社会杀人本质的揭露,同时在布局上也起到了首尾呼应、使小说结构更臻完善的作用。返 回“祝福 ”为题的含义“祝福”是祥林嫂悲剧中的重大事件,体现以事件命名的特点“祝福”的环境揭示了神权在祥林嫂悲剧一生中的作用,揭示礼教“吃人”的本质.在“祝福”的祥和气氛中祥林嫂死去,这种对比更能突出小说的批判主题.讨论:电影中,祥林嫂捐了门

槛,仍被禁止参与祭祀,于是

拿刀怒砍土地庙门槛。这一情

节的增添,你认为是否可取?结 束返 回