诗四首

图片预览

文档简介

课件23张PPT。渡荆门送别李白 一、导入新课

作者简介:

李白(701-762),唐代伟大

诗人,字太白,号青莲居士。他是继屈原

之后有一个杰出的浪漫主义诗人,他的诗

风雄浑豪放,想象丰富,语言流转自然,

韵律和谐多变,杜甫曾给予李白的是诗篇

极高的评价:“笔落惊风雨,诗成泣鬼

神。”李白是唐代诗坛最杰出的代表之一,

也被后人誉为“诗仙”。写作背景

诗题中的“送别”应是告别故乡而不是送别朋友,是设想故乡的山水送别自己。诗人李白一生的足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇,这首诗是诗人于开元十三年辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作,此诗正是在途中写下的这首广为传诵的五言律诗。 渡荆门送别 李白

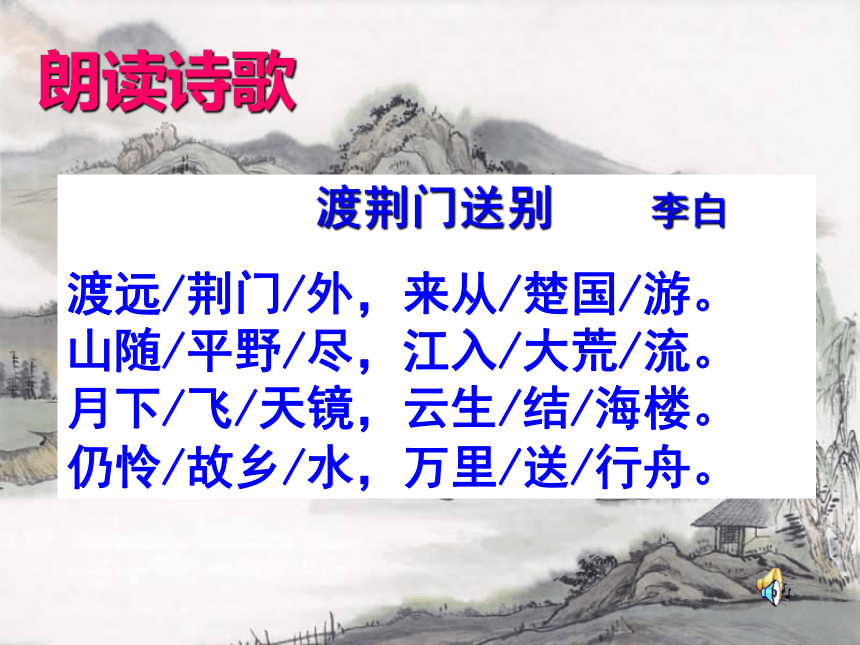

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。 山随/平野/尽,江入/大荒/流。 月下/飞/天镜,云生/结/海楼。 仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。 朗读诗歌词语解释

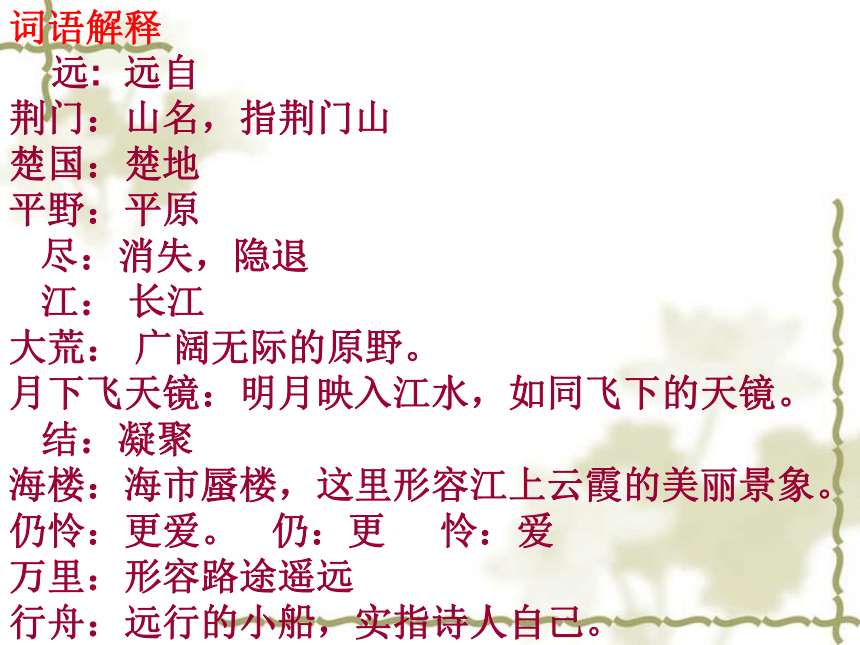

远: 远自

荆门:山名,指荆门山

楚国:楚地

平野:平原

尽:消失,隐退

江: 长江

大荒: 广阔无际的原野。

月下飞天镜:明月映入江水,如同飞下的天镜。

结:凝聚

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景象。

仍怜:更爱。 仍:更 怜:爱

万里:形容路途遥远

行舟:远行的小船,实指诗人自己。

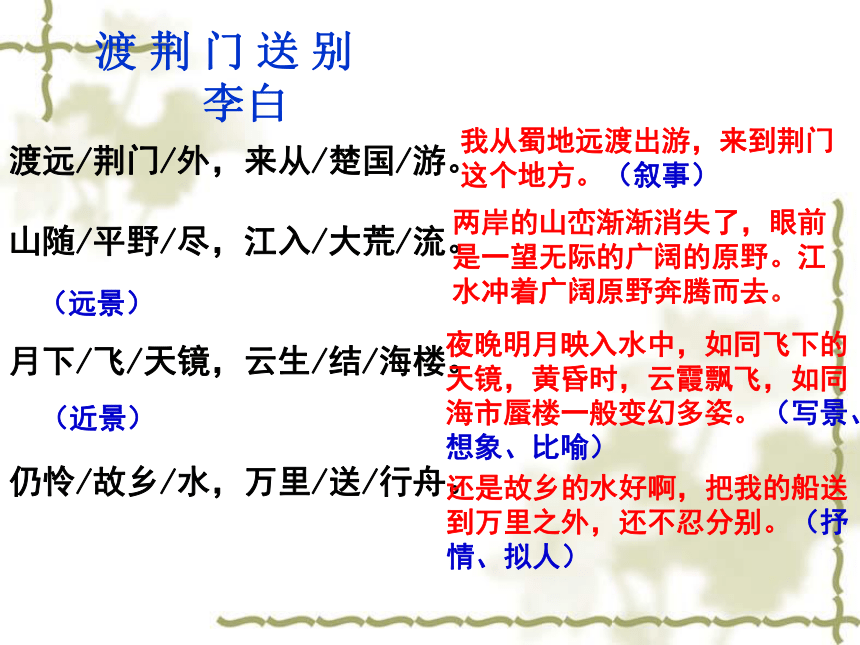

渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

还是故乡的水好啊,把我的船送到万里之外,还不忍分别。(抒情、拟人)我从蜀地远渡出游,来到荆门这个地方。(叙事)

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水冲着广阔原野奔腾而去。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,黄昏时,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。(写景、想象、比喻)

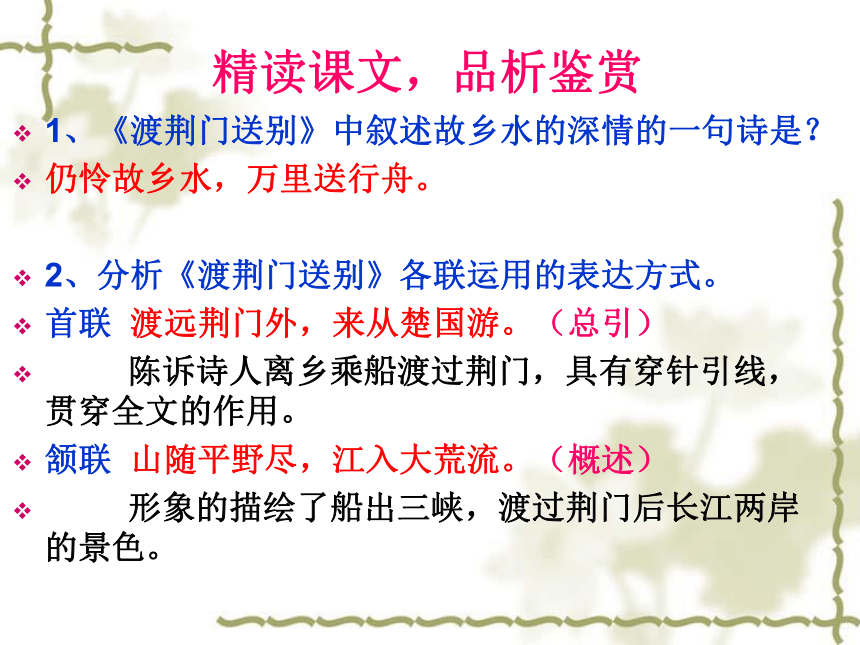

(近景)(远景)精读课文,品析鉴赏1、《渡荆门送别》中叙述故乡水的深情的一句诗是?

仍怜故乡水,万里送行舟。

2、分析《渡荆门送别》各联运用的表达方式。

首联 渡远荆门外,来从楚国游。(总引)

陈诉诗人离乡乘船渡过荆门,具有穿针引线, 贯穿全文的作用。

颔联 山随平野尽,江入大荒流。(概述)

形象的描绘了船出三峡,渡过荆门后长江两岸的景色。颈联 月下飞天镜,云生结海楼(移步换景)

从不同角度再次概括描绘长江的近景和远景,以水中明月如圆镜反衬江水的平静;以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔,天空的高远。

尾联 仍怜故乡水,万里送行舟(抒情总结)

写出作者的思乡之情,运用拟人手法,赋予江水以情意。3、“山随平野尽,江入大荒流”中的“随”、“入”两字用得好,历来被人称道,请简要分析“随”字好在何处?

“随”、“入”两字以动写静,将群山与平野的位置逐渐变换转移,真切的表现出来,给人以空间感和流动感。

4、颔联写景,描绘了一幅怎样的画面,是从什么角度来写景的?

山势随着平原渐渐消失,江水向辽阔的原野缓缓地流淌,此联写景。

5、《渡荆门送别》一诗的艺术特色是什么?

意境高远,风格雄健,形象奇特,想象瑰丽。精彩赏析山随平野尽江入大荒流月下飞天镜云生结海楼渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里/送行舟。 全诗通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔的胸怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、思念之情。远景俯视仰视渡荆门送别近景叙事抒情绘景拟人对偶远渡地点出蜀目的山水月云由景及情留恋故乡全诗小结登岳阳楼 (其一) 陈与义作者简介 陈与义(1090~1138),宋代诗人。字去非,自号简斋。洛阳(今属河南)人。

陈与义是北宋末南宋初的杰出诗人。同时也工于填词,其词存于今者虽仅十余首,却别具风格,尤近于苏东坡,语意超绝,笔力横空,疏朗明快,自然浑成。登岳阳楼 陈与义

洞庭/之东/江水西,帘旌/不动/夕阳迟。

登临/吴蜀/横分地,徙倚/湖山/欲暮时。

万里/来游/还望远,三年/多难/更凭危。

白头/吊古/风霜里,老木/沧波/无限悲。读准字音,读出节奏:注释帘旌(jīng):酒店或茶馆的幌(huǎng)子

迟:缓慢

横分:瓜分

徙倚(xǐ yǐ):徘徊

凭危(píng):指登楼。 凭,靠着。 危,高处。

风霜:明指自然事物,喻指社会现实,语意双关。请用优美的语言描述这首诗歌。洞庭/之东/江水西,帘旌/不动/夕阳迟。

登临/吴蜀/横分地,徙倚/湖山/欲暮时。

万里/来游/还望远,三年/多难/更凭危。

白头/吊古/风霜里,老木/沧波/无限悲。 巍巍岳阳楼,矗立在洞庭之东长江之西,夕阳黄

昏, 没有晚风卷起楼阁上的旌旗。 我登临的地方,吴国和蜀国曾在这里分开属地,我徘徊的时刻,洞庭湖与君山已笼罩在暮霭里。 为避战乱我奔波三年行程万里,今日登高远望是什么心绪? 登楼凭吊古人,我自己已是两鬓如霜。看着远山的古树,青苍中隐含无限的伤悲。 品析鉴赏

1、《登岳阳楼》表现了作者怎样的思想感情?

写出了作者面对国破家亡的切肤之痛,抒发了悲伤国事的爱国情怀

2、“洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟”这句是怎样描写岳阳楼的?

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着笔,以洞庭湖和长江为背景,在宏阔视野中描写岳阳楼。

3、万里来油还望远,三年多难更凭危”道出了诗人怎样的心境?

道出了一个亡国之臣心中的愤懑,无奈和苦闷。

4、《登岳阳楼》(其一)中,写景最浓墨重彩的一句是?

“洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟”中心思想《登岳阳楼》(其一)描写了诗人在登临岳阳楼时,看到夕阳西下,联想到自己的经历,感慨起国家的命运和现实,流露出亡国之后的苦闷和悲伤之情。 比较分析:

登岳阳楼(其一)

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。

登岳阳楼(其二)

天入平湖晴不风,夕帆和雁正浮空。

楼头客子杪秋后,日落君山元气中,

北望可堪回白首,南游聊得看丹枫。

翰林物色分留少,诗到巴陵还未工。 1、诗歌主旨

两首诗都写了诗人登楼的所见所感,虽是抒写到岳阳楼游玩,但心系国家政事,忧国忧民,借登楼来谱写了一首爱国诗篇。《登岳阳楼》二首都是七言律诗。其中第一首是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。“洞庭之东江水西”,诗人在一句七字之中,巧妙地运用了“东”“西”两个方位词,并以湖、江系之,则岳阳楼之所在,如或可见。而后再写举目所见,为“帘旌不动夕阳迟”。这一句是全诗写景浓墨重彩的一笔,看似平常,实则细腻。“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,可以想见诗人的视线由近及远地扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。不动的帘旌,表明湖面风平浪静;迟落的夕阳,提示着傍晚的安详。这样富有诗情画意的情境,不禁引起诗人丰富的遐想。

诗的颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而为强烈的抒情。仿佛是音乐的变奏,这两句诗似乎是在重复上面的主题,风格却又迥然不同了。“登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感;“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。这样的渐变,是一种烘托,是一种过渡,是一种物我兼融的摹状。 在这里,诗人的主体形象不经意地、自然而然地出现在诗中,他在思索,在徘徊,在融情入景,在借景抒怀。

谢谢大家

作者简介:

李白(701-762),唐代伟大

诗人,字太白,号青莲居士。他是继屈原

之后有一个杰出的浪漫主义诗人,他的诗

风雄浑豪放,想象丰富,语言流转自然,

韵律和谐多变,杜甫曾给予李白的是诗篇

极高的评价:“笔落惊风雨,诗成泣鬼

神。”李白是唐代诗坛最杰出的代表之一,

也被后人誉为“诗仙”。写作背景

诗题中的“送别”应是告别故乡而不是送别朋友,是设想故乡的山水送别自己。诗人李白一生的足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇,这首诗是诗人于开元十三年辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作,此诗正是在途中写下的这首广为传诵的五言律诗。 渡荆门送别 李白

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。 山随/平野/尽,江入/大荒/流。 月下/飞/天镜,云生/结/海楼。 仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。 朗读诗歌词语解释

远: 远自

荆门:山名,指荆门山

楚国:楚地

平野:平原

尽:消失,隐退

江: 长江

大荒: 广阔无际的原野。

月下飞天镜:明月映入江水,如同飞下的天镜。

结:凝聚

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景象。

仍怜:更爱。 仍:更 怜:爱

万里:形容路途遥远

行舟:远行的小船,实指诗人自己。

渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

还是故乡的水好啊,把我的船送到万里之外,还不忍分别。(抒情、拟人)我从蜀地远渡出游,来到荆门这个地方。(叙事)

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水冲着广阔原野奔腾而去。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,黄昏时,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。(写景、想象、比喻)

(近景)(远景)精读课文,品析鉴赏1、《渡荆门送别》中叙述故乡水的深情的一句诗是?

仍怜故乡水,万里送行舟。

2、分析《渡荆门送别》各联运用的表达方式。

首联 渡远荆门外,来从楚国游。(总引)

陈诉诗人离乡乘船渡过荆门,具有穿针引线, 贯穿全文的作用。

颔联 山随平野尽,江入大荒流。(概述)

形象的描绘了船出三峡,渡过荆门后长江两岸的景色。颈联 月下飞天镜,云生结海楼(移步换景)

从不同角度再次概括描绘长江的近景和远景,以水中明月如圆镜反衬江水的平静;以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔,天空的高远。

尾联 仍怜故乡水,万里送行舟(抒情总结)

写出作者的思乡之情,运用拟人手法,赋予江水以情意。3、“山随平野尽,江入大荒流”中的“随”、“入”两字用得好,历来被人称道,请简要分析“随”字好在何处?

“随”、“入”两字以动写静,将群山与平野的位置逐渐变换转移,真切的表现出来,给人以空间感和流动感。

4、颔联写景,描绘了一幅怎样的画面,是从什么角度来写景的?

山势随着平原渐渐消失,江水向辽阔的原野缓缓地流淌,此联写景。

5、《渡荆门送别》一诗的艺术特色是什么?

意境高远,风格雄健,形象奇特,想象瑰丽。精彩赏析山随平野尽江入大荒流月下飞天镜云生结海楼渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里/送行舟。 全诗通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔的胸怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、思念之情。远景俯视仰视渡荆门送别近景叙事抒情绘景拟人对偶远渡地点出蜀目的山水月云由景及情留恋故乡全诗小结登岳阳楼 (其一) 陈与义作者简介 陈与义(1090~1138),宋代诗人。字去非,自号简斋。洛阳(今属河南)人。

陈与义是北宋末南宋初的杰出诗人。同时也工于填词,其词存于今者虽仅十余首,却别具风格,尤近于苏东坡,语意超绝,笔力横空,疏朗明快,自然浑成。登岳阳楼 陈与义

洞庭/之东/江水西,帘旌/不动/夕阳迟。

登临/吴蜀/横分地,徙倚/湖山/欲暮时。

万里/来游/还望远,三年/多难/更凭危。

白头/吊古/风霜里,老木/沧波/无限悲。读准字音,读出节奏:注释帘旌(jīng):酒店或茶馆的幌(huǎng)子

迟:缓慢

横分:瓜分

徙倚(xǐ yǐ):徘徊

凭危(píng):指登楼。 凭,靠着。 危,高处。

风霜:明指自然事物,喻指社会现实,语意双关。请用优美的语言描述这首诗歌。洞庭/之东/江水西,帘旌/不动/夕阳迟。

登临/吴蜀/横分地,徙倚/湖山/欲暮时。

万里/来游/还望远,三年/多难/更凭危。

白头/吊古/风霜里,老木/沧波/无限悲。 巍巍岳阳楼,矗立在洞庭之东长江之西,夕阳黄

昏, 没有晚风卷起楼阁上的旌旗。 我登临的地方,吴国和蜀国曾在这里分开属地,我徘徊的时刻,洞庭湖与君山已笼罩在暮霭里。 为避战乱我奔波三年行程万里,今日登高远望是什么心绪? 登楼凭吊古人,我自己已是两鬓如霜。看着远山的古树,青苍中隐含无限的伤悲。 品析鉴赏

1、《登岳阳楼》表现了作者怎样的思想感情?

写出了作者面对国破家亡的切肤之痛,抒发了悲伤国事的爱国情怀

2、“洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟”这句是怎样描写岳阳楼的?

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着笔,以洞庭湖和长江为背景,在宏阔视野中描写岳阳楼。

3、万里来油还望远,三年多难更凭危”道出了诗人怎样的心境?

道出了一个亡国之臣心中的愤懑,无奈和苦闷。

4、《登岳阳楼》(其一)中,写景最浓墨重彩的一句是?

“洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟”中心思想《登岳阳楼》(其一)描写了诗人在登临岳阳楼时,看到夕阳西下,联想到自己的经历,感慨起国家的命运和现实,流露出亡国之后的苦闷和悲伤之情。 比较分析:

登岳阳楼(其一)

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。

登岳阳楼(其二)

天入平湖晴不风,夕帆和雁正浮空。

楼头客子杪秋后,日落君山元气中,

北望可堪回白首,南游聊得看丹枫。

翰林物色分留少,诗到巴陵还未工。 1、诗歌主旨

两首诗都写了诗人登楼的所见所感,虽是抒写到岳阳楼游玩,但心系国家政事,忧国忧民,借登楼来谱写了一首爱国诗篇。《登岳阳楼》二首都是七言律诗。其中第一首是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。“洞庭之东江水西”,诗人在一句七字之中,巧妙地运用了“东”“西”两个方位词,并以湖、江系之,则岳阳楼之所在,如或可见。而后再写举目所见,为“帘旌不动夕阳迟”。这一句是全诗写景浓墨重彩的一笔,看似平常,实则细腻。“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,可以想见诗人的视线由近及远地扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。不动的帘旌,表明湖面风平浪静;迟落的夕阳,提示着傍晚的安详。这样富有诗情画意的情境,不禁引起诗人丰富的遐想。

诗的颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而为强烈的抒情。仿佛是音乐的变奏,这两句诗似乎是在重复上面的主题,风格却又迥然不同了。“登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感;“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。这样的渐变,是一种烘托,是一种过渡,是一种物我兼融的摹状。 在这里,诗人的主体形象不经意地、自然而然地出现在诗中,他在思索,在徘徊,在融情入景,在借景抒怀。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》