历史七上第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 复习题

文档属性

| 名称 | 历史七上第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 复习题 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 700.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-17 17:30:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

统编版(部编版)历史七上

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固复习题

一、单选题

1.习近平总书记在党的二十大报告中强调,新时期要推动构建“一带一路”高质量发展。纵观历史,西汉时期就有了著名的陆上“丝绸之路”,其起点是( )

A.长安 B.洛阳 C.开封 D.咸阳

2.《汉书》中描述了这样一个区域,“东则接(连接)汉,厄以(作为关隘)玉门阳关,西则限以葱岭”。汉朝称此区域为( )

A.辽阳 B.西域 C.荆楚 D.江南

3.秦政府剥削农民的主要方式包括( )

①沉重的赋税 ②漫长的兵役 ③无休的徭役 ④严酷的刑罚

A.①②③ B.②③④ C.③④ D.①②③④

4.秦统一后,为加强封建统治,建立起一套中央集权的政治制度。秦始皇在地方设立的是( )

①太尉

②丞相

③御史大夫

④郡守

⑤县令

A.①②③④⑤ B.①②③ C.④⑤ D.③④⑤

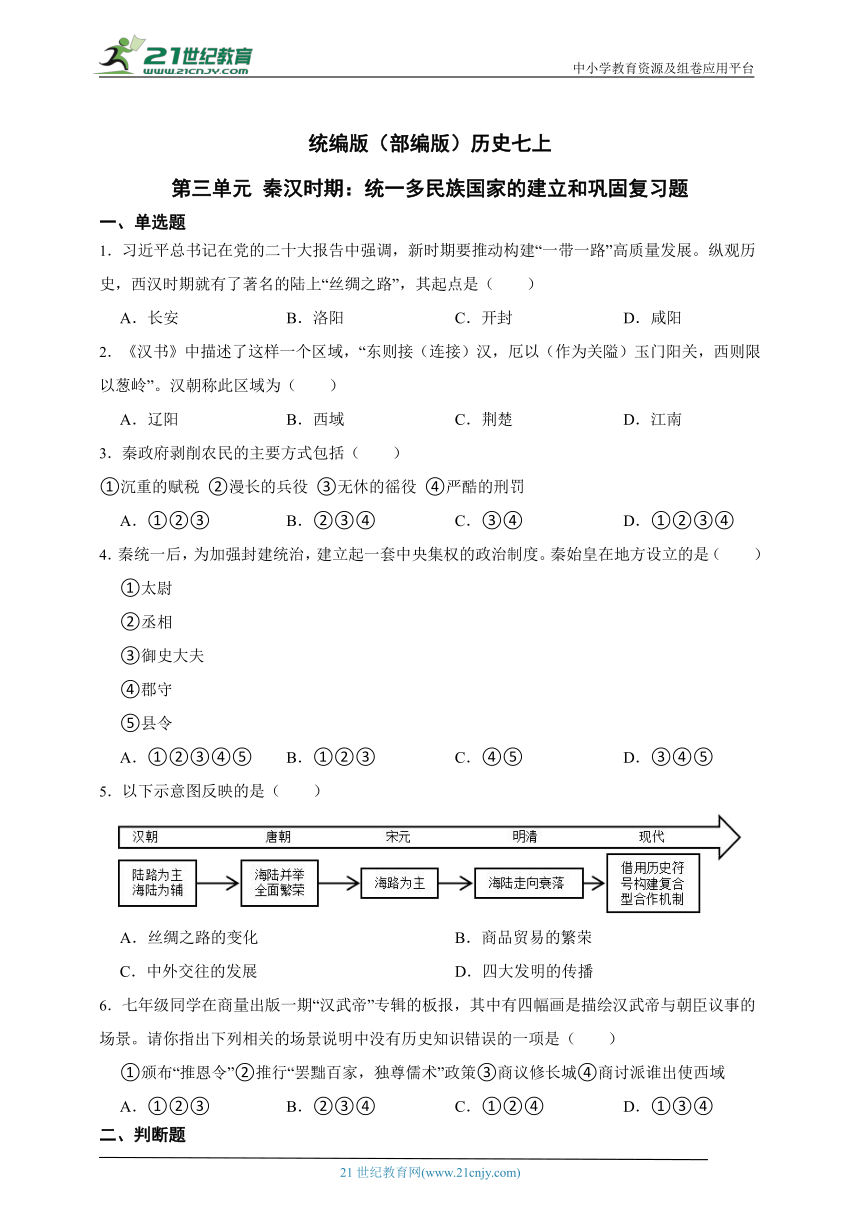

5.以下示意图反映的是( )

A.丝绸之路的变化 B.商品贸易的繁荣

C.中外交往的发展 D.四大发明的传播

6.七年级同学在商量出版一期“汉武帝”专辑的板报,其中有四幅画是描绘汉武帝与朝臣议事的场景。请你指出下列相关的场景说明中没有历史知识错误的一项是( )

①颁布“推恩令”②推行“罢黜百家,独尊儒术”政策③商议修长城④商讨派谁出使西域

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

二、判断题

7.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,其作者是司马迁。

8.秦朝派蒙恬北击犬戎,并修筑了东起临洮西至辽东的万里长城。( )

9.秦朝是我国历史上第一个国家( )

三、填空题

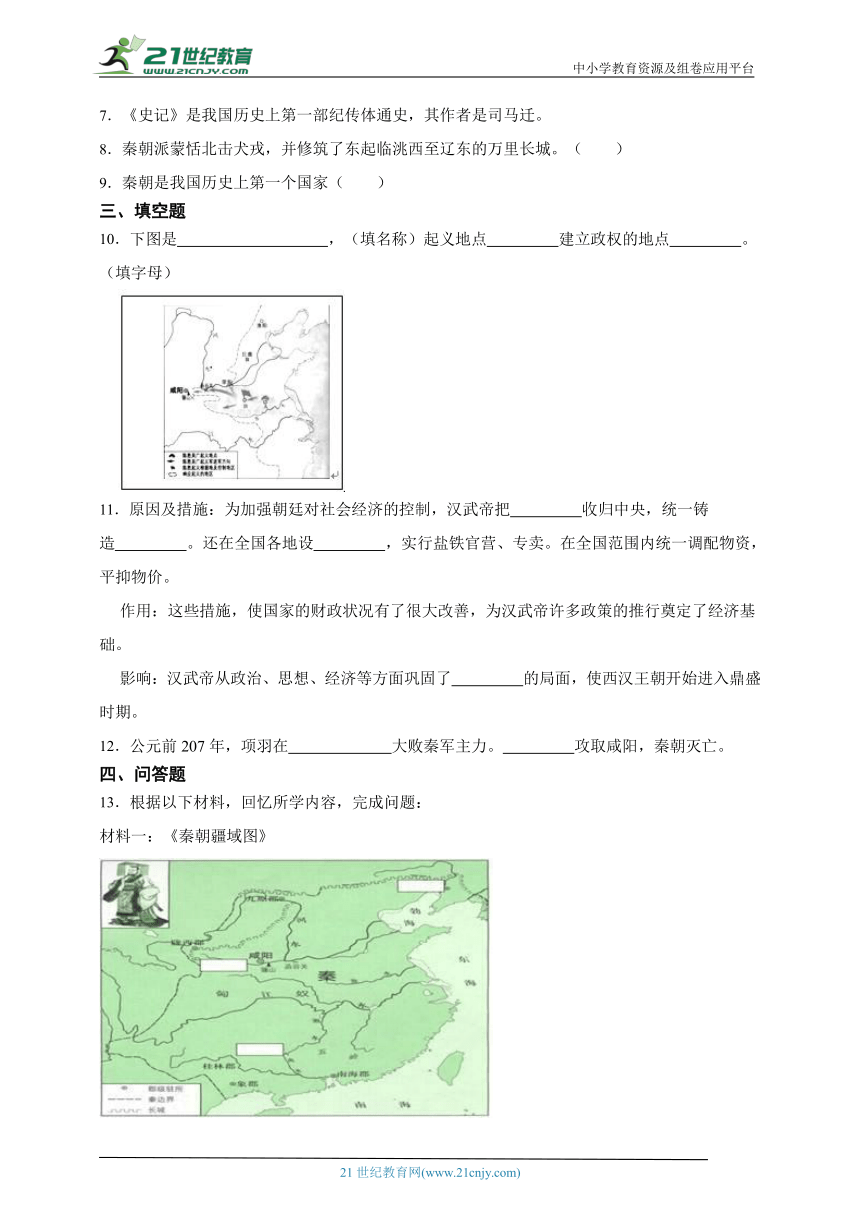

10.下图是 ,(填名称)起义地点 建立政权的地点 。(填字母)

11.原因及措施:为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把 收归中央,统一铸造 。还在全国各地设 ,实行盐铁官营、专卖。在全国范围内统一调配物资,平抑物价。

作用:这些措施,使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

影响:汉武帝从政治、思想、经济等方面巩固了 的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

12.公元前207年,项羽在 大败秦军主力。 攻取咸阳,秦朝灭亡。

四、问答题

13.根据以下材料,回忆所学内容,完成问题:

材料一:《秦朝疆域图》

材料二:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料三:“臣请史官非秦记皆烧之。……天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉……烧之。……以古非今者族。……所不去者,医药占卜种树之书。……”制曰:“可。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)填图:材料一是秦朝的疆域图,根据图片说出秦朝疆域:东端 南到南海,西端 北到长城一带。

(2)材料二“秦王扫六合”、“诸侯尽西来”是指什么重大历史事件?“秦王”指的是谁?

(3)材料三反映的是秦王在思想方面采取的哪一项强制措施?这段材料中出主意的“臣”是谁?

(4)结合学过的知识,谈谈你对秦始皇在思想方面采取的这一措施的看法。

14.阅读材料,回答问题。

材料一:“……非秦记皆烧之,……天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉”诣守尉架烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市,以古非今者族,……卢生、侯生等方士、儒生诽谤朝廷,共有四百六十多名为妖言以乱黔首的方士和儒生在城阳被活埋。

材料二:师异道,人异论,百家殊方,旨意不同。凡不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

(1)材料一反映的是什么历史事件?发生在哪个皇帝统治时期?

(2)材料二反映的是哪件事?发生在哪个皇帝统治时期?

(3)材料一、材料二都涉及对哪一学派的态度?

(4)上述材料反映的事件起到了什么共同作用?

五、辨析题

15.黄巾起义是中国历史上第一次农民大起义。

16.公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权。

六、材料分析题

17.阅读图文,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来”。

--李白《古风》

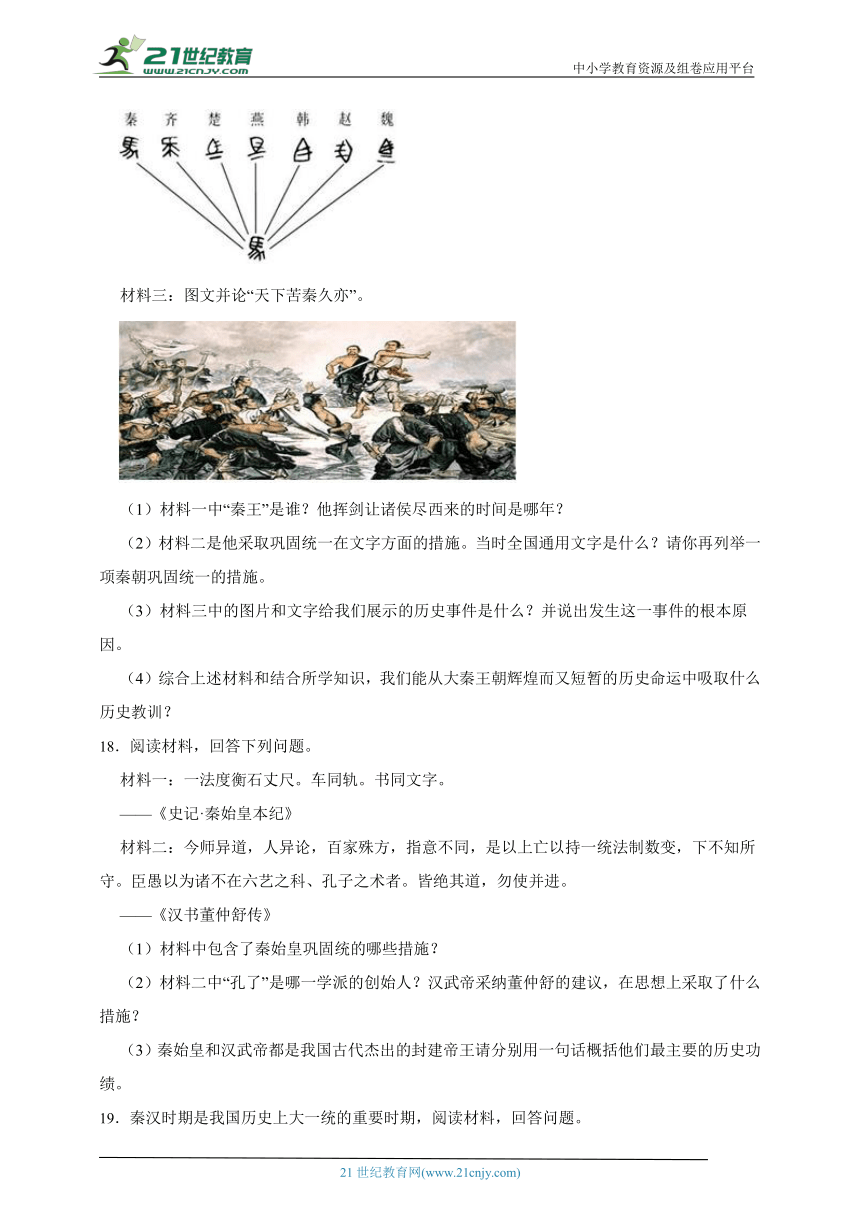

材料二:如图:

材料三:图文并论“天下苦秦久亦”。

(1)材料一中“秦王”是谁?他挥剑让诸侯尽西来的时间是哪年?

(2)材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。当时全国通用文字是什么?请你再列举一项秦朝巩固统一的措施。

(3)材料三中的图片和文字给我们展示的历史事件是什么?并说出发生这一事件的根本原因。

(4)综合上述材料和结合所学知识,我们能从大秦王朝辉煌而又短暂的历史命运中吸取什么历史教训?

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一:一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二:今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者。皆绝其道,勿使并进。

——《汉书董仲舒传》

(1)材料中包含了秦始皇巩固统的哪些措施?

(2)材料二中“孔了”是哪一学派的创始人?汉武帝采纳董仲舒的建议,在思想上采取了什么措施?

(3)秦始皇和汉武帝都是我国古代杰出的封建帝王请分别用一句话概括他们最主要的历史功绩。

19.秦汉时期是我国历史上大一统的重要时期,阅读材料,回答问题。

材料一:秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下是九卿,“天下事无大小皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,只按大小设县令或县长。

——摘编自樊树志《国史拟要》等

材料二:秦王足己而不问,遂过而不变。二世受之,因而不改,暴虐以重祸。子婴孤立无亲,危弱无辅。三主惑而终身不悟,亡,不亦宜乎?

——《过秦论》

材料三:汉武帝下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。汉武帝随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。诸侯王从此一蹶不振。

——人教2016版七年级历史课本

(1)根据材料一,指出秦统治者在政治体制上的创新举措。

(2)结合上述材料和所学知识,说说秦朝灭亡的根木原因。从秦帝国的兴亡史里,你得 到了哪些启发?

(3)材料三中的建议是谁向汉武帝提出的?汉武帝接受其建议颁布了什么命令?起到了 怎样的效果?

(4)如果景帝和晁错也采用材料三中同样的措施,还会不会引发七国之乱?请分析原因。

七、综合题

20.阅读下列材料:

材料一 据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失(保持汉朝的节操)”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽了千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二 “武帝时,西域内属,有三十六国。汉为置使者、校尉领户之。宣帝改曰都护。……王莽篡位,贬易侯王,由是西域怨叛,与中国遂绝,并复役属匈奴。匈奴敛税重刻,诸国不堪命,建武中,皆遣使求内属,愿请都护。……永平中,北虏乃胁诸国共寇河西郡县,城门昼闭。十六年,明帝乃命将帅,北征匈奴……西域自绝六十五载,乃复通焉……因以超为都护……于是,五十余悉纳质内属……”

——《后汉书·西域传》

请回答:

(1)张骞几次通西域 分别是在什么时间出发的

(2)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么艰难险阻?请你列举出此行遇到的艰难险阻还有哪些。

(3)材料二中“武帝”“北虏”各指谁

(4)“宣帝改曰都护”是哪一年,这有何意义

21.1936年,红军长征胜利到达陕北,毛泽东在《沁园春.雪》中评论历史人物,曾写道:“……秦皇汉武,略输文采……”。据此请回答:

(1)词中的“秦皇”“汉武” 分别指谁?

(2)“秦皇” 在对地方行政管理上采取什么措施,“汉武”采用主父偃的什么建议巧妙地削弱诸侯王封国势力?

(3)为了加强思想控制,“秦皇”采取了什么措施,“汉武”接受谁的建议又采取了什么措施?

八、论述题

22.阅读材料,完成下列要求

材料:自张骞通西域后,中西交通日见发达,除了外交活动外,商业贸易也日益频繁。商人们除了将中国的丝织品运往西方外,我国的冶铁技术、漆器、井渠法等也传入大宛、安息等国。与此同时,我国的穿井术也传入大宛。而中亚、西亚等地的特产如毛布、毛毡、汗血马以及大夏的石榴,大宛的葡萄、苜蓿、芝麻,安息的胡桃等植物也相继传入中国。此外,中亚的箜篌、琵琶、胡笳、胡角、胡笛等乐器和乐曲、舞蹈也传入中国,给中国的古典音乐注入了新的声律,古典歌舞场面为之一新。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一,指出为丝绸之路开辟奠定基础的历史人物。

(2)根据以上材料,围绕其主题提炼一个观点,结合材料和所学知识加以论述

(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

23.以下两组图片分别是皇帝和科技的历史人物,观察下列图示后,撰写历史小短文。

①题目自拟。②文中包含两组图片各属哪个朝代,图1和图2两位皇帝的治世局面,图3皇帝在位时经济上采取了怎样的措施,使西汉进入了什么时期。三位科技人物的主要成就及影响有哪些。(各自一例即可)从这两组人物的身上,你可以继承和发扬哪些精神。③史实准确,表述成文,字数200字左右。

九、材料判断题

24.阅读以下材料后判断:

中国早期文明的中心地区在黄河流域,而这一历史时期中国中高纬度地区的气候比现在更温暖湿润,更有利于人类生存和生产,西北丝绸之路的繁荣自然在情理之中。据《山海经》《左传》《吕氏春秋》等记裁,早在先秦时期,内地便与西域地区有了物质交流。

西北丝绸之路正式被官方开通,始于汉代的张骞通西域。张骞两次出使西域,分遣副使访问了中亚、南亚等地国家。以后各国使者和商人循此通道出入于中国,形成了一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道。张骞开通西北丝绸之路后,中西商队往来于南北两道,我国的冶铁技术、井渠法传入西域,两方的玻璃、琉璃、葡萄、首蓿、石榴、胡桃、胡瓜等传入中国,印度的艺末、佛教、音乐、舞蹈等也传入中国,丝绸之路一片繁荣。

——摘编自蓝勇编著《中国历史地理》

以下表述是从以上材料中得出的,请在对应题号后涂“A”;违背了以上材料所表述的意思,请在对应题号后涂“B";是以上材料没有涉及的,请在对应题号后涂“C”。

(1)两北丝绸之路的繁荣与当时的气候条件密切相关。

(2)张骞出使西域前,内地与西域地区没有任何往来。

(3)丝绸之路是一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道。

(4)与汉朝同时期的罗马帝国地跨欧、亚、非三洲。

(5)丝绸之路不仅是商业通道,还促进了中外文化交流。

答案解析部分

1.【答案】A

【解析】【分析】根据所学知识可知,丝绸之路是从长安(今西安)出发,穿过河西走廊,经西域,今新疆地区,运往中亚、西亚,经伊朗高原(安息所在地),再转运到更远的欧洲大秦的陆路交通线。因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大,因而被称作“丝绸之路”。A项正确;

“洛阳、开封、咸阳”都不是西汉时期陆上“丝绸之路”的起点,排除BCD项;

故答案为:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的记忆能力,难度容易,考查学生对丝绸之路相关知识的掌握。

2.【答案】B

【解析】【分析】据题干“东则接(连接)汉,厄以(作为关隘)玉门阳关,西则限以葱岭”结合所学可知,材料是对西汉政府设立西域都护府的描述。公元前60年,西汉政府设置了西域都护府,这是新疆地区正式接受中央政权管辖的开始,B符合题意;

综合上述分析可知ACD项不符,排除。

故答案为:B。

【点评】 本题主要考查了汉朝时西域的地理位置,注意基础知识的识记与理解。

3.【答案】A

【解析】【分析】秦政府剥削农民的主要方式包括沉重的赋税、漫长的兵役、无休的徭役,严酷的刑罚不属于剥削农民的方式,属于加强统治的政治手段,故选A。

【点评】本题解题的关键是学生要分清剥削的方式和政治统治的方式的不同。学生还要认识到秦朝暴政的严酷,这也是导致秦朝短命而亡的重要原因。

4.【答案】C

【解析】【分析】结合所学知识可知,秦始皇统一全国后,为加强封建统治,建立起一套中央集权的政治制度,在中央设三公,设太尉、丞相、御史大夫,在地方实行郡县制,设郡守、县令。

故答案为C。

【点评】本题考查了秦始皇加强中央集权制的有关知识。本题难度不大。学生要分清秦始皇在中央设立的机构和在地方设立的机构。

5.【答案】A

【解析】【分析】结合所学可知,题干数轴中分析了从汉代到现代丝绸之路的演变, A符合题意;

数轴主要说明的是丝绸之路的演变,不是说明商品贸易的繁荣,排除B;

丝绸之路的变化不能说明中外交往的发展,排除C;

材料不是说明四大发明的外传,排除D;

故答案为:A。

【点评】本题考查丝绸之路的知识。难度适中,理解材料,掌握丝绸之路从汉朝到现代的发展理解即可作答。

6.【答案】C

【解析】【分析】根据所学知识可知,汉武帝为适应政治上大一统的需要,在思想上也加强了统治。他采纳董仲舒的建议,实行“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,确立了儒学在封建社会的正统地位。汉武帝在政治上采纳主父偃的建议,实行“推恩令”,允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国。汉武帝曾派张骞两次出使西域,选项C正确;

修筑长城出现在秦始皇在位时,汉武帝时期没有修筑长城,排除ABD;

故答案为C。

【点评】本题考查学生识记历史知识的能力,注意掌握汉武帝巩固大一统的措施。

7.【答案】(1)正确

【解析】【分析】依据所学可知,西汉司马迁所著《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,记载了从黄帝到汉武帝时期的历史,故此题表述正确。

【点评】 本题考查《史记》作者,成书年代、主要内容、地位等。《史记》成书于西汉,作者司马迁,是我国第一部纪传体通史,它记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期约3000年的主要史事。

8.【答案】(1)错误

【解析】【分析】本题主要考查秦长城。秦始皇为了抵御匈奴的进攻,安定北边,维护国家统一,他派蒙恬在修筑了西起临洮,东到辽东的城防,蜿蜒万余里,这就是闻名中外的“万里长城”。故答案为:错误。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。熟练掌握秦朝巩固统一的措施。

9.【答案】(1)错误

【解析】【分析】错误的原因是我国历史上第一个国家是夏朝。秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

【点评】秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,但不是第一个国家。

10.【答案】陈胜、吴广起义;大泽乡;陈县

【解析】【分析】根据地图和所学可知,在陈建立政权的是陈胜、吴广领导的起义,即陈胜、吴广起义;起义的地点是大泽乡,他们在攻占陈县后,陈胜称王,建立了“张楚”政权。

故答案为:陈胜、吴广起义;大泽乡;陈县。

【点评】本题考查的是陈胜、吴广起义的知识,难度不大。学生还需掌握陈胜、吴广起义爆发的根本原因是秦朝的暴政,陈胜的豪言壮语“王侯将相,宁有种乎”;陈胜、吴广起义沉重打击秦朝的残暴统治。

11.【答案】铸币权;五铢钱;盐铁官;大一统

【解析】【分析】根据题意,结合所学内容,分析汉武帝“盐铁专卖”的政策:①原因及措施:为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。还在全国各地设盐铁官,实行盐铁官营、专卖。在全国范围内统一调配物资,平抑物价。②影响:汉武帝从政治、思想、经济等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

故答案为铸币权、五铢钱、盐铁官、大一统。

【点评】本题考查学生准确识记知识的能力。本题难度适中。

12.【答案】巨鹿之战;刘邦

【解析】【分析】公元前207年,项羽巨鹿之战,大败秦军主力。刘邦攻取咸阳,秦朝灭亡。

【点评】需要学生记忆秦朝灭亡的相关知识。

13.【答案】(1)东海 ;陇西

(2)秦统一六国或统一天下 ;秦始皇或嬴政

(3)焚书令“焚书坑儒”不符合题意不给分;李斯

(4)一方面加强了思想控制;另一方面是对中国古代文化的摧残

【解析】【分析】(1)本小题考查的是秦朝的疆域。公元前221年,秦王嬴政建立秦朝,定都咸阳,结束了长期分裂割据的局面,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。秦朝疆域广大,东至东海,西到陇西,北至长城一带,南达南海,是当时世界上的大国。

(2)本小题考查的是秦朝的统一。春秋战国以来,诸侯争霸,战国争雄,给各国人民带来了痛苦的灾难,他们渴望天下能够统一,希望能过上安稳的日子。而秦国经过商鞅变法以后,具备了统一天下的基础。自长平之战以后,东方六国再也无力抵挡秦军的强大攻势。从公元前230年至前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,顺序是韩赵魏楚燕齐,公元前221年,建立秦朝,定都咸阳,结束了长期分裂割据的局面,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,是历史上的巨大进步。

(3)本小题考查的是焚书坑儒。儒家思想经孔子创立以来,虽在战国时期在孟子和荀子的发展,成为显学,但不受统治者的重用。各国统治者更愿意采用法家加强中央集权的思想主张。秦朝建立后,继续采用法家思想,在丞相李斯的建议下,秦始皇为了加强思想的统一,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他的书都要烧掉。以后再有谈论儒家诗书的都要判刑。焚书坑儒,是思想上的专制统一,结束了春秋战国以来的思想活跃的局面,扼杀了思想,摧残了中国古代的文化。

(4)本小题考查的是对焚书坑儒的评价。儒家思想经孔子创立以来,虽在战国时期在孟子和荀子的发展,成为显学,但不受统治者的重用。各国统治者更愿意采用法家加强中央集权的思想主张。秦朝建立后,继续采用法家思想,在丞相李斯的建议下,秦始皇为了加强思想的统一,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他的书都要烧掉。以后再有谈论儒家诗书的都要判刑。焚书坑儒,是思想上的专制统一,加强了秦朝的思想统治,但它结束了春秋战国以来的思想活跃的局面,扼杀了思想的自由,摧残了中国古代的文化。

【点评】统一国家的建立·“秦王扫六合” ;

14.【答案】(1)焚书坑儒;秦始皇。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”。汉武帝。

(3)儒家学派。

(4)统一思想,加强中央集权;巩固统治,维护统一等。

【解析】【分析】

第(1)问,主要考查秦始皇焚书坑儒的内容。解答本题的关键是准确理解材料,获取有效信息,材料一中“非秦记皆烧之”是为“焚书”,“卢生、侯生等方士、儒生诽谤朝廷,共有四百六十多名为妖言以乱黔首的方士和儒生在城阳被活埋”是为“坑儒”,“焚书坑儒”发生在秦始皇时期。

第(2)问,主要考查汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的内容,材料二中“凡不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”,说明在汉代除了孔子学说之外的其他学说都被禁止,而孔子是儒家学派的创始人,这反映了汉代汉武帝时期采用董仲舒的建议实行“罢黜百家,独尊儒术”的措施。

第(3)问,不论是“焚书坑儒”,还是“罢黜百家,独尊儒术”都反应了统治者对儒家学派的态度,“焚书坑儒”说明了统治者对儒家学说的排斥态度,秦朝采用的法家思想治国;“罢黜百家,独尊儒术”反映了统治者采用儒家学说治国,对儒家学说采用支持态度。

第(4)问,主要考查加强思想控制的积极影响,“焚书坑儒”和“罢黜百家、独尊儒术”都加强了对人们思想的控制,有利于加强中央集权,有利于巩固统治者的统治,维护国家的统一,所以上述材料反映的事件起到了什么共同作用是:统一思想,加强中央集权;巩固统治,维护统一等。

【点评】“秦王扫六合”·巩固统一的措施; 大一统的汉朝·汉武帝的大一统。

15.【答案】错误;黄巾起义改为陈胜、吴广起义。

【解析】【分析】结合所学知识可知,公元前209年爆发的陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民大起义。故题干表述错误。黄巾起义应改为陈胜、吴广起义。

故答案为:错误;黄巾起义改为陈胜、吴广起义。

【点评】本题考查陈胜、吴广起义。难度较低,掌握陈胜、吴广起义是我国历史上第一次农民起义即可作答。

16.【答案】正确

【解析】【分析】根据所学知识可知,公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权。因此题干陈述正确。

【点评】本题考查汉通西域和丝绸之路的有关知识。理解和识记丝绸之路的开通、海上丝绸之路等基础知识是解答相关问题的关键。

17.【答案】(1)蠃政;公元前221年。

(2)小篆;统一货币;统一度量衡;统一车辆和道路的宽窄。

(3)大泽乡起义(或者秦末农民起义);秦的暴政。

(4)得民心者才能得天下。

【解析】【分析】(1)根据材料结合所学知识可知,材料“秦王扫六合,虎视何雄哉;挥剑决浮云,诸侯尽西来。”反映的是秦统一六国。公元前221年,秦王嬴政统一六国,建立了秦朝,定都咸阳。

(2)根据材料结合所学知识可知,材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。秦始皇统一文字。秦始皇为消除文字上的差异,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。秦朝巩固统一的措施还有秦始皇统一货币。秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。这就改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。统一车辆和道路的宽窄等。

(3)材料三中的图片和文字给我们展示的历史事件是大泽乡起义。陈胜吴广领导的大泽乡起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。发生这一事件的根本原因是秦朝的暴政。

(4)综合上述材料和结合所学知识,从秦帝国的兴亡史里谈启发,属于开放性题目,学生只要围绕“得道多助,失道寡助”等方面作答即可。

【点评】 本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记秦朝的建立与统一、秦朝巩固统治的措施、大泽乡起义以及秦朝的灭亡等知识。

18.【答案】(1)统一度量衡统一车轨(统一车辆和道路的宽窄) 统一文字

(2)儒家学派罢黜百家,尊崇儒术(罢黜百家,独尊儒术)

(3)秦始皇:完成统一(实行各项巩固统一的措施,创立了为后世沿用的制度) (意思对即可给分) 汉武帝:巩固了大一统的局面(采取了一系列巩固大一统的措施,使西汉王朝出现强盛的局面)

【解析】【分析】(1)依据材料一信息“ 一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字 ”,可以看出,秦始皇巩固统一的措施有统一度量衡,统一车轨和统一文字;

(2)依据所学知识可知, 材料二中“孔了”是儒家学派的创始人; 汉武帝采纳董仲舒的建议,在思想上采取 “罢黜百家、独尊儒术”;

(3)依据所学知识可知,秦始皇完成了统一,开创了中央集权制度,实行巩固统一的措施;汉武帝巩固了大一统的局面;

故答案为:(1) 统一度量衡统一车轨(统一车辆和道路的宽窄) 统一文字 ;

(2) 儒家学派罢黜百家,尊崇儒术(罢黜百家,独尊儒术)

(3) 秦始皇:完成统一(实行各项巩固统一的措施,创立了为后世沿用的制度) (意思对即可给分) 汉武帝:巩固了大一统的局面(采取了一系列巩固大一统的措施,使西汉王朝出现强盛的局面)

【点评】(1)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,读懂材料含义进行分析回答,注意读懂材料含义,紧贴材料信息回答,不要向外延伸;

(2)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查概括能力。解答时,依据对课本上基础知识的准确理解和识记,理解之后再进行概括回答,注意概括意思正确即可,不必太复杂和扣字数,这里没有字数限制。

19.【答案】(1)首创皇帝制度;建立中央集权的官僚制度

(2)根本原因:秦的暴政。启示:一个国家要想长治久安,就必须实行仁政,减轻人民的负担,得民心者得天下。

(3)主父偃;推恩令;加强专制主义中央集权,实现大一统。

(4)会引发七国之乱;因为不管采取什么措施,都会削弱王国势力,他们都会反抗,汉武帝时之所以没有反抗,是因为七国之乱被平定,诸侯王看到了反抗的下场。(或答不会引发七国之乱;因为其他子弟都得到了封地,对皇帝感恩戴德,只有嫡长子可能会反抗,但一个人的势力要小得多,成不了气候,威胁不到中央等。)

【解析】【分析】(1)本题考查秦加强中央集权的措施。依据材料结合所学知识可知,秦始皇建立秦朝后,首创皇帝制度,建立中央集权制度。

(2)本题考查秦朝灭亡的原因及启示。依据材料结合所学知识可知,秦朝灭亡的根本原因是秦的暴政。从秦朝灭亡的我们可以得出一个国家要长治久安,就必须实行仁政,减轻人民的负担,得民心者得天下。

(3)本题考查汉武帝巩固大一统的知识。依据材料结合所学知识可知,材料描述的汉武帝采纳主父偃的建议颁布推恩令,削弱王国势力,加强中央集权,巩固了大一统王朝。

(4)本题考查七国之乱的知识。本题属于开放型试题,可以从两个方面作答。一方面汉景帝时期,国力较弱,即使实行“推恩令”,依然会引发七国之乱;因为不管采取什么措施,都会削弱王国势力,他们都会反抗,汉武帝时之所以没有反抗,是因为七国之乱被平定,诸侯王看到了反抗的下场。另一方面可答不会引发七国之乱;因为其他子弟都得到了封地,对皇帝感恩戴德,只有嫡长子可能会反抗,但一个人的势力要小得多,成不了气候,威胁不到中央等。

故答案为:(1)首创皇帝制度;建立中央集权的官僚制度

(2)根本原因:秦的暴政。启示:一个国家要想长治久安,就必须实行仁政,减轻人民的负担,得民心者得天下。

(3)主父偃;推恩令;加强专制主义中央集权,实现大一统。

(4)会引发七国之乱;因为不管采取什么措施,都会削弱王国势力,他们都会反抗,汉武帝时之所以没有反抗,是因为七国之乱被平定,诸侯王看到了反抗的下场。(或答不会引发七国之乱;因为其他子弟都得到了封地,对皇帝感恩戴德,只有嫡长子可能会反抗,但一个人的势力要小得多,成不了气候,威胁不到中央等。)

【点评】本题考查秦巩固统一的措施、汉武帝巩固大一统等知识。难度较大,需要熟练掌握基础知识,能够将材料和所学知识相结合,综合运用所学知识方可作答。

20.【答案】(1)两次;第一次是公元前138年,第二次是公元前119年。

(2)两次被匈奴人扣押。要经过荒芜人烟的沙漠、戈壁,自然条件恶劣等。(言之有理,符合史实即可)

(3)汉武帝;匈奴。

(4)公元前60年;这是西域(今新疆天山南北地区)正式归属中央政权管辖的开始。

【解析】【分析】这是一道典型的小切口的历史考题,它的难度在于所给材料全部来自《汉书》等史书中的历史记载,需要我们对古文有一定的理解能力,然后结合所学历史知识进行解答。同时要抓住和充分地理解设问中的“武帝”“北虏”“宣帝改曰都护”等关键词。这些问题解决了,本题就迎刃而解了。此类型的材料题在中国古代史部分中还是占有一定比重的,平时应加以训练。

21.【答案】(1)秦始皇、汉武帝

(2)设立郡县、推恩令

(3)焚书坑儒;董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”

【解析】【分析】(1)“秦皇汉武”是指秦始皇和汉武帝。秦皇:秦始皇嬴政(前259-前210),秦朝的开国皇帝,于公元前230至前221年,陆续灭掉东方六国,建立起我国历史上第一个统一的多民族的中央集权的封建国家秦朝。汉武:汉武帝刘彻(前156-前87),汉朝功业最盛的皇帝。他在位时,采取一系列措施,加强中央集权,还用武力解除了匈奴的威胁并使西域和汉朝的交往日趋频繁。(2)为了适应统一的形势,加强中央集权,秦始皇创立了一套封建专制主义的中央集权制度。他自以为德兼三皇,功盖五帝,所以规定最高统治者称皇帝,总揽全国一切军政大权。中央政府设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、监察,最后由皇帝决断。在地方上,推行郡县制,分天下为36郡,郡下设县。郡县制的推行,在我国历史上影响深远。汉初分封的诸侯国,还有相当的势力,甚至还有铸币权,这对皇权构成了严重威胁,也不利于国家的统一。为加强中央集权,汉武帝接受主父偃的建议,颁布推恩令,允许诸王将自己的土地分给子弟,建立较小的侯国。这样,诸侯国越分越小,势力也就越来越小。汉武帝还找借口,一次就削去当时半数的侯国。(3)为了加强思想控制,秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他书都要烧掉;以后再有谈论儒家读书的都要判处死刑。他又把暗中批评他的一批儒生,在咸阳活埋。这就是历史上的“焚书坑儒”。焚书坑儒钳制了思想,摧残了文化,给我国古代文化造成极大的损失。西汉初年,诸子百家的各派人物还很活跃。诸王门下聚集许多宾客,常常批评皇帝的政策,指责中央,对中央集权很不利。汉武帝为改变这种局面,接受董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”。就是把儒家学说作为封建正统思想,持法家、道家等各家学说的读书人,均受到排斥。汉武帝还大力推行儒学教育,以儒家的五经为主要教材,不学习其他各家的学说。

【点评】(1)本题考查秦始皇、汉武帝两个历史人物。(2)本题考查秦皇汉武帝时为加强中央集权在政治上采取的措施。(3)本题考查秦皇汉武加强思想统治的措施。

22.【答案】(1)张骞

(2)[答案示例]

观点:丝绸之路促进了东西方的经济文化交流。

论述:自张骞通西域后,汉朝与西域各国的往来日益密切,商人们将中国的丝织品、冶铁技术、井渠法、凿井术等传入西域各国,把西域的特产例如毛布、毛毡、汗血马、石榴、葡萄、核桃、芝麻等植物也相继传入我国。此外,西域的乐器、乐曲、舞蹈等也传入我国,给我国的古典音乐注入了新的音律。综上所述,丝绸之路开通以后,东西方经济文化交流日益频繁,对于东西方之间的经济文化交流起到了极大地促进作用。

【解析】【分析】(1)根据材料一“自张骞通西域后,中西交通日见发达,除了外交活动外,商业贸易也日益频繁。商人们除了将中国的丝织品运往西方外,我国的冶铁技术、漆器、井渠法等也传入大宛、安息等国。与此同时,我国的穿井术也传入大宛。而中亚、西亚等地的特产如毛布、毛毡、汗血马以及大夏的石榴,大宛的葡萄、苜蓿、芝麻,安息的胡桃等植物也相继传入中国。此外,中亚的箜篌、琵琶、胡笳、胡角、胡笛等乐器和乐曲、舞蹈也传入中国,给中国的古典音乐注入了新的声律,古典歌舞场面为之一新"可知,为丝绸之路开辟奠定基础的历史人物是张骞,公元前138年和公元前119年汉武帝派张骞两次出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础;

(2)根据以上材料,围绕其主题提炼一个观点为丝绸之路促进了东西方的经济文化交流,结合材料和所学知识可知,自张骞通西域后,汉朝与西域各国的往来日益密切,商人们将中国的丝织品、冶铁技术、井渠法、穿井术等传入西域各国,把西域的特产例如毛布、毛毡、汗血马、石榴、葡萄、核桃、芝麻等植物也相继传入我国。此外,西域的乐哭乐曲舞蹈笔也传入我国,给我国的古曲音乐注入了新的音律。综上所述,丝绸之路开通以后,东西方经济文化交流日益频繁,对于东西方之间的经济文化交流起到了极大地促进作用;

故答案为:(1)张骞。

(2)观点:丝绸之路促进了东西方的经济文化交流。

论述:自张骞通西域后,汉朝与西域各国的往来日益密切,商人们将中国的丝织品、冶铁技术、井渠

法、穿井术等传入西域各国,把西域的特产例如毛布、毛毡、汗血马、石榴、葡萄、核桃、芝麻等植物也相继传入我国。此外,西域的乐器、乐曲、舞蹈等也传入我国,给我国的古典音乐注入了新的音

律。综上所述,丝绸之路开通以后,东西方经济文化交流日益频繁,对于东西方之间的经济文化交流

起到了极大地促进作用。

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,让学生正确认识丝绸之路。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

23.【答案】题目如汉朝杰出皇帝与科技等。西汉、东汉。文景之治、盐铁专卖 鼎盛或强盛时期。蔡伦。改进造纸术。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,便利了典籍的流传等华佗。创编出“五禽戏”发明了麻沸散 帮助人们强身健体等张仲景。是中医理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”张仲景《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了疾病的症候、提出诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,还提出治未病的理论,提倡预防疾病等。精神:刻苦钻研,勇于求索等。

【解析】【分析】依据材料结合结合图片内容可知,图中两组图片分别属于西汉、东汉;汉文帝、汉景帝出现了文景之治。汉文帝、汉景帝继续采取的休养生息政策,主要包括轻徭薄赋,注重农业生产,提倡以农为本,关心农桑,进一步减轻赋税和徭役。减轻刑罚,重视“以德化民",废除一些严刑苛法;提倡节俭,提倡勤俭治国,以身作则。这些措施使得社会经济得到了恢复和发展。这一时期政治清明,经济发展,人民生活安定。国力增强,国库钱粮充盈。历史上把文帝和景帝统治时期的盛世景象称为“文景之治”。图3是汉武帝,他推行盐铁专卖,使汉代进入鼎盛或强盛时期。根据所学可得出蔡伦:改进造纸术;造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,便利了典籍的流传等。华佗: 创编出“五禽戏发明了麻沸散,帮助人们强身健体等。张仲景:是中医理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣"张仲景《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了疾病的症候、提出诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,还提出治未病的理论,提倡预防疾病等。精神:结合材料中的人物可得出刻苦钻研,勇于求索。

故答案为:题目如汉朝杰出皇帝与科技等。西汉、东汉。文景之治、盐铁专卖 鼎盛或强盛时期。蔡伦。改进造纸术。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,便利了典籍的流传等华佗。创编出“五禽戏”发明了麻沸散 帮助人们强身健体等张仲景。是中医理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”张仲景《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了疾病的症候、提出诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,还提出治未病的理论,提倡预防疾病等。精神:刻苦钻研,勇于求索等。

【点评】本题考查汉朝杰出的皇帝和科技成就。难度较大,本题需要熟练掌握基础知识,对所学知识能够进行归纳总结,找出关键点,明确每一个人物的核心贡献是解答本题的关键。该类试题考查的方式比较新颖,需要在平时的学习中多总结、多归纳有助于试题的解答。

24.【答案】(1)A

(2)B

(3)A

(4)C

(5)A

【解析】【分析】(1)依据材料信息,可以看出, 西北丝绸之路的繁荣与当时的气候条件密切相关在材料中体现出来了;

(2)依据材料信息,可以看出,早在先秦时期,内地便与西域地区有了物质交流,故张骞出使西域前,内地与西域地区没有任何往来的说法与材料相违背;

(3)依据材料信息“ 以后各国使者和商人循此通道出入于中国,形成了一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道 ”,可以看出, 丝绸之路是一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道是从以上材料中得出的;

(4)依据材料信息,可以看出, 与汉朝同时期的罗马帝国地跨欧、亚、非三洲是以上材料没有涉及的;

(5)依据材料信息“ 以后各国使者和商人循此通道出入于中国,形成了一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道 ”“ 我国的冶铁技术、井渠法传入西域 ”“ 印度的艺末、佛教、音乐、舞蹈等也传入中国 ”,可以看出, 丝绸之路不仅是商业通道,还促进了中外文化交流是从以上材料中得出的;

故答案为:(1)A

(2)B

(3)A

(4)C

(5)A

【点评】本题考查运用能力。解答时,就是要细心读材料,先看提供的表述内容,在细心读材料,看看这些表述在材料中是不是出现了,只要细心读材料,就可以顺利回答。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

统编版(部编版)历史七上

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固复习题

一、单选题

1.习近平总书记在党的二十大报告中强调,新时期要推动构建“一带一路”高质量发展。纵观历史,西汉时期就有了著名的陆上“丝绸之路”,其起点是( )

A.长安 B.洛阳 C.开封 D.咸阳

2.《汉书》中描述了这样一个区域,“东则接(连接)汉,厄以(作为关隘)玉门阳关,西则限以葱岭”。汉朝称此区域为( )

A.辽阳 B.西域 C.荆楚 D.江南

3.秦政府剥削农民的主要方式包括( )

①沉重的赋税 ②漫长的兵役 ③无休的徭役 ④严酷的刑罚

A.①②③ B.②③④ C.③④ D.①②③④

4.秦统一后,为加强封建统治,建立起一套中央集权的政治制度。秦始皇在地方设立的是( )

①太尉

②丞相

③御史大夫

④郡守

⑤县令

A.①②③④⑤ B.①②③ C.④⑤ D.③④⑤

5.以下示意图反映的是( )

A.丝绸之路的变化 B.商品贸易的繁荣

C.中外交往的发展 D.四大发明的传播

6.七年级同学在商量出版一期“汉武帝”专辑的板报,其中有四幅画是描绘汉武帝与朝臣议事的场景。请你指出下列相关的场景说明中没有历史知识错误的一项是( )

①颁布“推恩令”②推行“罢黜百家,独尊儒术”政策③商议修长城④商讨派谁出使西域

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

二、判断题

7.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,其作者是司马迁。

8.秦朝派蒙恬北击犬戎,并修筑了东起临洮西至辽东的万里长城。( )

9.秦朝是我国历史上第一个国家( )

三、填空题

10.下图是 ,(填名称)起义地点 建立政权的地点 。(填字母)

11.原因及措施:为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把 收归中央,统一铸造 。还在全国各地设 ,实行盐铁官营、专卖。在全国范围内统一调配物资,平抑物价。

作用:这些措施,使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

影响:汉武帝从政治、思想、经济等方面巩固了 的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

12.公元前207年,项羽在 大败秦军主力。 攻取咸阳,秦朝灭亡。

四、问答题

13.根据以下材料,回忆所学内容,完成问题:

材料一:《秦朝疆域图》

材料二:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料三:“臣请史官非秦记皆烧之。……天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉……烧之。……以古非今者族。……所不去者,医药占卜种树之书。……”制曰:“可。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)填图:材料一是秦朝的疆域图,根据图片说出秦朝疆域:东端 南到南海,西端 北到长城一带。

(2)材料二“秦王扫六合”、“诸侯尽西来”是指什么重大历史事件?“秦王”指的是谁?

(3)材料三反映的是秦王在思想方面采取的哪一项强制措施?这段材料中出主意的“臣”是谁?

(4)结合学过的知识,谈谈你对秦始皇在思想方面采取的这一措施的看法。

14.阅读材料,回答问题。

材料一:“……非秦记皆烧之,……天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉”诣守尉架烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市,以古非今者族,……卢生、侯生等方士、儒生诽谤朝廷,共有四百六十多名为妖言以乱黔首的方士和儒生在城阳被活埋。

材料二:师异道,人异论,百家殊方,旨意不同。凡不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

(1)材料一反映的是什么历史事件?发生在哪个皇帝统治时期?

(2)材料二反映的是哪件事?发生在哪个皇帝统治时期?

(3)材料一、材料二都涉及对哪一学派的态度?

(4)上述材料反映的事件起到了什么共同作用?

五、辨析题

15.黄巾起义是中国历史上第一次农民大起义。

16.公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权。

六、材料分析题

17.阅读图文,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来”。

--李白《古风》

材料二:如图:

材料三:图文并论“天下苦秦久亦”。

(1)材料一中“秦王”是谁?他挥剑让诸侯尽西来的时间是哪年?

(2)材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。当时全国通用文字是什么?请你再列举一项秦朝巩固统一的措施。

(3)材料三中的图片和文字给我们展示的历史事件是什么?并说出发生这一事件的根本原因。

(4)综合上述材料和结合所学知识,我们能从大秦王朝辉煌而又短暂的历史命运中吸取什么历史教训?

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一:一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二:今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者。皆绝其道,勿使并进。

——《汉书董仲舒传》

(1)材料中包含了秦始皇巩固统的哪些措施?

(2)材料二中“孔了”是哪一学派的创始人?汉武帝采纳董仲舒的建议,在思想上采取了什么措施?

(3)秦始皇和汉武帝都是我国古代杰出的封建帝王请分别用一句话概括他们最主要的历史功绩。

19.秦汉时期是我国历史上大一统的重要时期,阅读材料,回答问题。

材料一:秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下是九卿,“天下事无大小皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,只按大小设县令或县长。

——摘编自樊树志《国史拟要》等

材料二:秦王足己而不问,遂过而不变。二世受之,因而不改,暴虐以重祸。子婴孤立无亲,危弱无辅。三主惑而终身不悟,亡,不亦宜乎?

——《过秦论》

材料三:汉武帝下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。汉武帝随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。诸侯王从此一蹶不振。

——人教2016版七年级历史课本

(1)根据材料一,指出秦统治者在政治体制上的创新举措。

(2)结合上述材料和所学知识,说说秦朝灭亡的根木原因。从秦帝国的兴亡史里,你得 到了哪些启发?

(3)材料三中的建议是谁向汉武帝提出的?汉武帝接受其建议颁布了什么命令?起到了 怎样的效果?

(4)如果景帝和晁错也采用材料三中同样的措施,还会不会引发七国之乱?请分析原因。

七、综合题

20.阅读下列材料:

材料一 据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失(保持汉朝的节操)”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽了千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二 “武帝时,西域内属,有三十六国。汉为置使者、校尉领户之。宣帝改曰都护。……王莽篡位,贬易侯王,由是西域怨叛,与中国遂绝,并复役属匈奴。匈奴敛税重刻,诸国不堪命,建武中,皆遣使求内属,愿请都护。……永平中,北虏乃胁诸国共寇河西郡县,城门昼闭。十六年,明帝乃命将帅,北征匈奴……西域自绝六十五载,乃复通焉……因以超为都护……于是,五十余悉纳质内属……”

——《后汉书·西域传》

请回答:

(1)张骞几次通西域 分别是在什么时间出发的

(2)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么艰难险阻?请你列举出此行遇到的艰难险阻还有哪些。

(3)材料二中“武帝”“北虏”各指谁

(4)“宣帝改曰都护”是哪一年,这有何意义

21.1936年,红军长征胜利到达陕北,毛泽东在《沁园春.雪》中评论历史人物,曾写道:“……秦皇汉武,略输文采……”。据此请回答:

(1)词中的“秦皇”“汉武” 分别指谁?

(2)“秦皇” 在对地方行政管理上采取什么措施,“汉武”采用主父偃的什么建议巧妙地削弱诸侯王封国势力?

(3)为了加强思想控制,“秦皇”采取了什么措施,“汉武”接受谁的建议又采取了什么措施?

八、论述题

22.阅读材料,完成下列要求

材料:自张骞通西域后,中西交通日见发达,除了外交活动外,商业贸易也日益频繁。商人们除了将中国的丝织品运往西方外,我国的冶铁技术、漆器、井渠法等也传入大宛、安息等国。与此同时,我国的穿井术也传入大宛。而中亚、西亚等地的特产如毛布、毛毡、汗血马以及大夏的石榴,大宛的葡萄、苜蓿、芝麻,安息的胡桃等植物也相继传入中国。此外,中亚的箜篌、琵琶、胡笳、胡角、胡笛等乐器和乐曲、舞蹈也传入中国,给中国的古典音乐注入了新的声律,古典歌舞场面为之一新。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一,指出为丝绸之路开辟奠定基础的历史人物。

(2)根据以上材料,围绕其主题提炼一个观点,结合材料和所学知识加以论述

(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

23.以下两组图片分别是皇帝和科技的历史人物,观察下列图示后,撰写历史小短文。

①题目自拟。②文中包含两组图片各属哪个朝代,图1和图2两位皇帝的治世局面,图3皇帝在位时经济上采取了怎样的措施,使西汉进入了什么时期。三位科技人物的主要成就及影响有哪些。(各自一例即可)从这两组人物的身上,你可以继承和发扬哪些精神。③史实准确,表述成文,字数200字左右。

九、材料判断题

24.阅读以下材料后判断:

中国早期文明的中心地区在黄河流域,而这一历史时期中国中高纬度地区的气候比现在更温暖湿润,更有利于人类生存和生产,西北丝绸之路的繁荣自然在情理之中。据《山海经》《左传》《吕氏春秋》等记裁,早在先秦时期,内地便与西域地区有了物质交流。

西北丝绸之路正式被官方开通,始于汉代的张骞通西域。张骞两次出使西域,分遣副使访问了中亚、南亚等地国家。以后各国使者和商人循此通道出入于中国,形成了一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道。张骞开通西北丝绸之路后,中西商队往来于南北两道,我国的冶铁技术、井渠法传入西域,两方的玻璃、琉璃、葡萄、首蓿、石榴、胡桃、胡瓜等传入中国,印度的艺末、佛教、音乐、舞蹈等也传入中国,丝绸之路一片繁荣。

——摘编自蓝勇编著《中国历史地理》

以下表述是从以上材料中得出的,请在对应题号后涂“A”;违背了以上材料所表述的意思,请在对应题号后涂“B";是以上材料没有涉及的,请在对应题号后涂“C”。

(1)两北丝绸之路的繁荣与当时的气候条件密切相关。

(2)张骞出使西域前,内地与西域地区没有任何往来。

(3)丝绸之路是一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道。

(4)与汉朝同时期的罗马帝国地跨欧、亚、非三洲。

(5)丝绸之路不仅是商业通道,还促进了中外文化交流。

答案解析部分

1.【答案】A

【解析】【分析】根据所学知识可知,丝绸之路是从长安(今西安)出发,穿过河西走廊,经西域,今新疆地区,运往中亚、西亚,经伊朗高原(安息所在地),再转运到更远的欧洲大秦的陆路交通线。因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大,因而被称作“丝绸之路”。A项正确;

“洛阳、开封、咸阳”都不是西汉时期陆上“丝绸之路”的起点,排除BCD项;

故答案为:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的记忆能力,难度容易,考查学生对丝绸之路相关知识的掌握。

2.【答案】B

【解析】【分析】据题干“东则接(连接)汉,厄以(作为关隘)玉门阳关,西则限以葱岭”结合所学可知,材料是对西汉政府设立西域都护府的描述。公元前60年,西汉政府设置了西域都护府,这是新疆地区正式接受中央政权管辖的开始,B符合题意;

综合上述分析可知ACD项不符,排除。

故答案为:B。

【点评】 本题主要考查了汉朝时西域的地理位置,注意基础知识的识记与理解。

3.【答案】A

【解析】【分析】秦政府剥削农民的主要方式包括沉重的赋税、漫长的兵役、无休的徭役,严酷的刑罚不属于剥削农民的方式,属于加强统治的政治手段,故选A。

【点评】本题解题的关键是学生要分清剥削的方式和政治统治的方式的不同。学生还要认识到秦朝暴政的严酷,这也是导致秦朝短命而亡的重要原因。

4.【答案】C

【解析】【分析】结合所学知识可知,秦始皇统一全国后,为加强封建统治,建立起一套中央集权的政治制度,在中央设三公,设太尉、丞相、御史大夫,在地方实行郡县制,设郡守、县令。

故答案为C。

【点评】本题考查了秦始皇加强中央集权制的有关知识。本题难度不大。学生要分清秦始皇在中央设立的机构和在地方设立的机构。

5.【答案】A

【解析】【分析】结合所学可知,题干数轴中分析了从汉代到现代丝绸之路的演变, A符合题意;

数轴主要说明的是丝绸之路的演变,不是说明商品贸易的繁荣,排除B;

丝绸之路的变化不能说明中外交往的发展,排除C;

材料不是说明四大发明的外传,排除D;

故答案为:A。

【点评】本题考查丝绸之路的知识。难度适中,理解材料,掌握丝绸之路从汉朝到现代的发展理解即可作答。

6.【答案】C

【解析】【分析】根据所学知识可知,汉武帝为适应政治上大一统的需要,在思想上也加强了统治。他采纳董仲舒的建议,实行“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,确立了儒学在封建社会的正统地位。汉武帝在政治上采纳主父偃的建议,实行“推恩令”,允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国。汉武帝曾派张骞两次出使西域,选项C正确;

修筑长城出现在秦始皇在位时,汉武帝时期没有修筑长城,排除ABD;

故答案为C。

【点评】本题考查学生识记历史知识的能力,注意掌握汉武帝巩固大一统的措施。

7.【答案】(1)正确

【解析】【分析】依据所学可知,西汉司马迁所著《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,记载了从黄帝到汉武帝时期的历史,故此题表述正确。

【点评】 本题考查《史记》作者,成书年代、主要内容、地位等。《史记》成书于西汉,作者司马迁,是我国第一部纪传体通史,它记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期约3000年的主要史事。

8.【答案】(1)错误

【解析】【分析】本题主要考查秦长城。秦始皇为了抵御匈奴的进攻,安定北边,维护国家统一,他派蒙恬在修筑了西起临洮,东到辽东的城防,蜿蜒万余里,这就是闻名中外的“万里长城”。故答案为:错误。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。熟练掌握秦朝巩固统一的措施。

9.【答案】(1)错误

【解析】【分析】错误的原因是我国历史上第一个国家是夏朝。秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

【点评】秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,但不是第一个国家。

10.【答案】陈胜、吴广起义;大泽乡;陈县

【解析】【分析】根据地图和所学可知,在陈建立政权的是陈胜、吴广领导的起义,即陈胜、吴广起义;起义的地点是大泽乡,他们在攻占陈县后,陈胜称王,建立了“张楚”政权。

故答案为:陈胜、吴广起义;大泽乡;陈县。

【点评】本题考查的是陈胜、吴广起义的知识,难度不大。学生还需掌握陈胜、吴广起义爆发的根本原因是秦朝的暴政,陈胜的豪言壮语“王侯将相,宁有种乎”;陈胜、吴广起义沉重打击秦朝的残暴统治。

11.【答案】铸币权;五铢钱;盐铁官;大一统

【解析】【分析】根据题意,结合所学内容,分析汉武帝“盐铁专卖”的政策:①原因及措施:为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。还在全国各地设盐铁官,实行盐铁官营、专卖。在全国范围内统一调配物资,平抑物价。②影响:汉武帝从政治、思想、经济等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

故答案为铸币权、五铢钱、盐铁官、大一统。

【点评】本题考查学生准确识记知识的能力。本题难度适中。

12.【答案】巨鹿之战;刘邦

【解析】【分析】公元前207年,项羽巨鹿之战,大败秦军主力。刘邦攻取咸阳,秦朝灭亡。

【点评】需要学生记忆秦朝灭亡的相关知识。

13.【答案】(1)东海 ;陇西

(2)秦统一六国或统一天下 ;秦始皇或嬴政

(3)焚书令“焚书坑儒”不符合题意不给分;李斯

(4)一方面加强了思想控制;另一方面是对中国古代文化的摧残

【解析】【分析】(1)本小题考查的是秦朝的疆域。公元前221年,秦王嬴政建立秦朝,定都咸阳,结束了长期分裂割据的局面,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。秦朝疆域广大,东至东海,西到陇西,北至长城一带,南达南海,是当时世界上的大国。

(2)本小题考查的是秦朝的统一。春秋战国以来,诸侯争霸,战国争雄,给各国人民带来了痛苦的灾难,他们渴望天下能够统一,希望能过上安稳的日子。而秦国经过商鞅变法以后,具备了统一天下的基础。自长平之战以后,东方六国再也无力抵挡秦军的强大攻势。从公元前230年至前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,顺序是韩赵魏楚燕齐,公元前221年,建立秦朝,定都咸阳,结束了长期分裂割据的局面,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,是历史上的巨大进步。

(3)本小题考查的是焚书坑儒。儒家思想经孔子创立以来,虽在战国时期在孟子和荀子的发展,成为显学,但不受统治者的重用。各国统治者更愿意采用法家加强中央集权的思想主张。秦朝建立后,继续采用法家思想,在丞相李斯的建议下,秦始皇为了加强思想的统一,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他的书都要烧掉。以后再有谈论儒家诗书的都要判刑。焚书坑儒,是思想上的专制统一,结束了春秋战国以来的思想活跃的局面,扼杀了思想,摧残了中国古代的文化。

(4)本小题考查的是对焚书坑儒的评价。儒家思想经孔子创立以来,虽在战国时期在孟子和荀子的发展,成为显学,但不受统治者的重用。各国统治者更愿意采用法家加强中央集权的思想主张。秦朝建立后,继续采用法家思想,在丞相李斯的建议下,秦始皇为了加强思想的统一,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他的书都要烧掉。以后再有谈论儒家诗书的都要判刑。焚书坑儒,是思想上的专制统一,加强了秦朝的思想统治,但它结束了春秋战国以来的思想活跃的局面,扼杀了思想的自由,摧残了中国古代的文化。

【点评】统一国家的建立·“秦王扫六合” ;

14.【答案】(1)焚书坑儒;秦始皇。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”。汉武帝。

(3)儒家学派。

(4)统一思想,加强中央集权;巩固统治,维护统一等。

【解析】【分析】

第(1)问,主要考查秦始皇焚书坑儒的内容。解答本题的关键是准确理解材料,获取有效信息,材料一中“非秦记皆烧之”是为“焚书”,“卢生、侯生等方士、儒生诽谤朝廷,共有四百六十多名为妖言以乱黔首的方士和儒生在城阳被活埋”是为“坑儒”,“焚书坑儒”发生在秦始皇时期。

第(2)问,主要考查汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的内容,材料二中“凡不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”,说明在汉代除了孔子学说之外的其他学说都被禁止,而孔子是儒家学派的创始人,这反映了汉代汉武帝时期采用董仲舒的建议实行“罢黜百家,独尊儒术”的措施。

第(3)问,不论是“焚书坑儒”,还是“罢黜百家,独尊儒术”都反应了统治者对儒家学派的态度,“焚书坑儒”说明了统治者对儒家学说的排斥态度,秦朝采用的法家思想治国;“罢黜百家,独尊儒术”反映了统治者采用儒家学说治国,对儒家学说采用支持态度。

第(4)问,主要考查加强思想控制的积极影响,“焚书坑儒”和“罢黜百家、独尊儒术”都加强了对人们思想的控制,有利于加强中央集权,有利于巩固统治者的统治,维护国家的统一,所以上述材料反映的事件起到了什么共同作用是:统一思想,加强中央集权;巩固统治,维护统一等。

【点评】“秦王扫六合”·巩固统一的措施; 大一统的汉朝·汉武帝的大一统。

15.【答案】错误;黄巾起义改为陈胜、吴广起义。

【解析】【分析】结合所学知识可知,公元前209年爆发的陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民大起义。故题干表述错误。黄巾起义应改为陈胜、吴广起义。

故答案为:错误;黄巾起义改为陈胜、吴广起义。

【点评】本题考查陈胜、吴广起义。难度较低,掌握陈胜、吴广起义是我国历史上第一次农民起义即可作答。

16.【答案】正确

【解析】【分析】根据所学知识可知,公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权。因此题干陈述正确。

【点评】本题考查汉通西域和丝绸之路的有关知识。理解和识记丝绸之路的开通、海上丝绸之路等基础知识是解答相关问题的关键。

17.【答案】(1)蠃政;公元前221年。

(2)小篆;统一货币;统一度量衡;统一车辆和道路的宽窄。

(3)大泽乡起义(或者秦末农民起义);秦的暴政。

(4)得民心者才能得天下。

【解析】【分析】(1)根据材料结合所学知识可知,材料“秦王扫六合,虎视何雄哉;挥剑决浮云,诸侯尽西来。”反映的是秦统一六国。公元前221年,秦王嬴政统一六国,建立了秦朝,定都咸阳。

(2)根据材料结合所学知识可知,材料二是他采取巩固统一在文字方面的措施。秦始皇统一文字。秦始皇为消除文字上的差异,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。秦朝巩固统一的措施还有秦始皇统一货币。秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。这就改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。统一车辆和道路的宽窄等。

(3)材料三中的图片和文字给我们展示的历史事件是大泽乡起义。陈胜吴广领导的大泽乡起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。发生这一事件的根本原因是秦朝的暴政。

(4)综合上述材料和结合所学知识,从秦帝国的兴亡史里谈启发,属于开放性题目,学生只要围绕“得道多助,失道寡助”等方面作答即可。

【点评】 本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记秦朝的建立与统一、秦朝巩固统治的措施、大泽乡起义以及秦朝的灭亡等知识。

18.【答案】(1)统一度量衡统一车轨(统一车辆和道路的宽窄) 统一文字

(2)儒家学派罢黜百家,尊崇儒术(罢黜百家,独尊儒术)

(3)秦始皇:完成统一(实行各项巩固统一的措施,创立了为后世沿用的制度) (意思对即可给分) 汉武帝:巩固了大一统的局面(采取了一系列巩固大一统的措施,使西汉王朝出现强盛的局面)

【解析】【分析】(1)依据材料一信息“ 一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字 ”,可以看出,秦始皇巩固统一的措施有统一度量衡,统一车轨和统一文字;

(2)依据所学知识可知, 材料二中“孔了”是儒家学派的创始人; 汉武帝采纳董仲舒的建议,在思想上采取 “罢黜百家、独尊儒术”;

(3)依据所学知识可知,秦始皇完成了统一,开创了中央集权制度,实行巩固统一的措施;汉武帝巩固了大一统的局面;

故答案为:(1) 统一度量衡统一车轨(统一车辆和道路的宽窄) 统一文字 ;

(2) 儒家学派罢黜百家,尊崇儒术(罢黜百家,独尊儒术)

(3) 秦始皇:完成统一(实行各项巩固统一的措施,创立了为后世沿用的制度) (意思对即可给分) 汉武帝:巩固了大一统的局面(采取了一系列巩固大一统的措施,使西汉王朝出现强盛的局面)

【点评】(1)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,读懂材料含义进行分析回答,注意读懂材料含义,紧贴材料信息回答,不要向外延伸;

(2)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查概括能力。解答时,依据对课本上基础知识的准确理解和识记,理解之后再进行概括回答,注意概括意思正确即可,不必太复杂和扣字数,这里没有字数限制。

19.【答案】(1)首创皇帝制度;建立中央集权的官僚制度

(2)根本原因:秦的暴政。启示:一个国家要想长治久安,就必须实行仁政,减轻人民的负担,得民心者得天下。

(3)主父偃;推恩令;加强专制主义中央集权,实现大一统。

(4)会引发七国之乱;因为不管采取什么措施,都会削弱王国势力,他们都会反抗,汉武帝时之所以没有反抗,是因为七国之乱被平定,诸侯王看到了反抗的下场。(或答不会引发七国之乱;因为其他子弟都得到了封地,对皇帝感恩戴德,只有嫡长子可能会反抗,但一个人的势力要小得多,成不了气候,威胁不到中央等。)

【解析】【分析】(1)本题考查秦加强中央集权的措施。依据材料结合所学知识可知,秦始皇建立秦朝后,首创皇帝制度,建立中央集权制度。

(2)本题考查秦朝灭亡的原因及启示。依据材料结合所学知识可知,秦朝灭亡的根本原因是秦的暴政。从秦朝灭亡的我们可以得出一个国家要长治久安,就必须实行仁政,减轻人民的负担,得民心者得天下。

(3)本题考查汉武帝巩固大一统的知识。依据材料结合所学知识可知,材料描述的汉武帝采纳主父偃的建议颁布推恩令,削弱王国势力,加强中央集权,巩固了大一统王朝。

(4)本题考查七国之乱的知识。本题属于开放型试题,可以从两个方面作答。一方面汉景帝时期,国力较弱,即使实行“推恩令”,依然会引发七国之乱;因为不管采取什么措施,都会削弱王国势力,他们都会反抗,汉武帝时之所以没有反抗,是因为七国之乱被平定,诸侯王看到了反抗的下场。另一方面可答不会引发七国之乱;因为其他子弟都得到了封地,对皇帝感恩戴德,只有嫡长子可能会反抗,但一个人的势力要小得多,成不了气候,威胁不到中央等。

故答案为:(1)首创皇帝制度;建立中央集权的官僚制度

(2)根本原因:秦的暴政。启示:一个国家要想长治久安,就必须实行仁政,减轻人民的负担,得民心者得天下。

(3)主父偃;推恩令;加强专制主义中央集权,实现大一统。

(4)会引发七国之乱;因为不管采取什么措施,都会削弱王国势力,他们都会反抗,汉武帝时之所以没有反抗,是因为七国之乱被平定,诸侯王看到了反抗的下场。(或答不会引发七国之乱;因为其他子弟都得到了封地,对皇帝感恩戴德,只有嫡长子可能会反抗,但一个人的势力要小得多,成不了气候,威胁不到中央等。)

【点评】本题考查秦巩固统一的措施、汉武帝巩固大一统等知识。难度较大,需要熟练掌握基础知识,能够将材料和所学知识相结合,综合运用所学知识方可作答。

20.【答案】(1)两次;第一次是公元前138年,第二次是公元前119年。

(2)两次被匈奴人扣押。要经过荒芜人烟的沙漠、戈壁,自然条件恶劣等。(言之有理,符合史实即可)

(3)汉武帝;匈奴。

(4)公元前60年;这是西域(今新疆天山南北地区)正式归属中央政权管辖的开始。

【解析】【分析】这是一道典型的小切口的历史考题,它的难度在于所给材料全部来自《汉书》等史书中的历史记载,需要我们对古文有一定的理解能力,然后结合所学历史知识进行解答。同时要抓住和充分地理解设问中的“武帝”“北虏”“宣帝改曰都护”等关键词。这些问题解决了,本题就迎刃而解了。此类型的材料题在中国古代史部分中还是占有一定比重的,平时应加以训练。

21.【答案】(1)秦始皇、汉武帝

(2)设立郡县、推恩令

(3)焚书坑儒;董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”

【解析】【分析】(1)“秦皇汉武”是指秦始皇和汉武帝。秦皇:秦始皇嬴政(前259-前210),秦朝的开国皇帝,于公元前230至前221年,陆续灭掉东方六国,建立起我国历史上第一个统一的多民族的中央集权的封建国家秦朝。汉武:汉武帝刘彻(前156-前87),汉朝功业最盛的皇帝。他在位时,采取一系列措施,加强中央集权,还用武力解除了匈奴的威胁并使西域和汉朝的交往日趋频繁。(2)为了适应统一的形势,加强中央集权,秦始皇创立了一套封建专制主义的中央集权制度。他自以为德兼三皇,功盖五帝,所以规定最高统治者称皇帝,总揽全国一切军政大权。中央政府设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、监察,最后由皇帝决断。在地方上,推行郡县制,分天下为36郡,郡下设县。郡县制的推行,在我国历史上影响深远。汉初分封的诸侯国,还有相当的势力,甚至还有铸币权,这对皇权构成了严重威胁,也不利于国家的统一。为加强中央集权,汉武帝接受主父偃的建议,颁布推恩令,允许诸王将自己的土地分给子弟,建立较小的侯国。这样,诸侯国越分越小,势力也就越来越小。汉武帝还找借口,一次就削去当时半数的侯国。(3)为了加强思想控制,秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他书都要烧掉;以后再有谈论儒家读书的都要判处死刑。他又把暗中批评他的一批儒生,在咸阳活埋。这就是历史上的“焚书坑儒”。焚书坑儒钳制了思想,摧残了文化,给我国古代文化造成极大的损失。西汉初年,诸子百家的各派人物还很活跃。诸王门下聚集许多宾客,常常批评皇帝的政策,指责中央,对中央集权很不利。汉武帝为改变这种局面,接受董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”。就是把儒家学说作为封建正统思想,持法家、道家等各家学说的读书人,均受到排斥。汉武帝还大力推行儒学教育,以儒家的五经为主要教材,不学习其他各家的学说。

【点评】(1)本题考查秦始皇、汉武帝两个历史人物。(2)本题考查秦皇汉武帝时为加强中央集权在政治上采取的措施。(3)本题考查秦皇汉武加强思想统治的措施。

22.【答案】(1)张骞

(2)[答案示例]

观点:丝绸之路促进了东西方的经济文化交流。

论述:自张骞通西域后,汉朝与西域各国的往来日益密切,商人们将中国的丝织品、冶铁技术、井渠法、凿井术等传入西域各国,把西域的特产例如毛布、毛毡、汗血马、石榴、葡萄、核桃、芝麻等植物也相继传入我国。此外,西域的乐器、乐曲、舞蹈等也传入我国,给我国的古典音乐注入了新的音律。综上所述,丝绸之路开通以后,东西方经济文化交流日益频繁,对于东西方之间的经济文化交流起到了极大地促进作用。

【解析】【分析】(1)根据材料一“自张骞通西域后,中西交通日见发达,除了外交活动外,商业贸易也日益频繁。商人们除了将中国的丝织品运往西方外,我国的冶铁技术、漆器、井渠法等也传入大宛、安息等国。与此同时,我国的穿井术也传入大宛。而中亚、西亚等地的特产如毛布、毛毡、汗血马以及大夏的石榴,大宛的葡萄、苜蓿、芝麻,安息的胡桃等植物也相继传入中国。此外,中亚的箜篌、琵琶、胡笳、胡角、胡笛等乐器和乐曲、舞蹈也传入中国,给中国的古典音乐注入了新的声律,古典歌舞场面为之一新"可知,为丝绸之路开辟奠定基础的历史人物是张骞,公元前138年和公元前119年汉武帝派张骞两次出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础;

(2)根据以上材料,围绕其主题提炼一个观点为丝绸之路促进了东西方的经济文化交流,结合材料和所学知识可知,自张骞通西域后,汉朝与西域各国的往来日益密切,商人们将中国的丝织品、冶铁技术、井渠法、穿井术等传入西域各国,把西域的特产例如毛布、毛毡、汗血马、石榴、葡萄、核桃、芝麻等植物也相继传入我国。此外,西域的乐哭乐曲舞蹈笔也传入我国,给我国的古曲音乐注入了新的音律。综上所述,丝绸之路开通以后,东西方经济文化交流日益频繁,对于东西方之间的经济文化交流起到了极大地促进作用;

故答案为:(1)张骞。

(2)观点:丝绸之路促进了东西方的经济文化交流。

论述:自张骞通西域后,汉朝与西域各国的往来日益密切,商人们将中国的丝织品、冶铁技术、井渠

法、穿井术等传入西域各国,把西域的特产例如毛布、毛毡、汗血马、石榴、葡萄、核桃、芝麻等植物也相继传入我国。此外,西域的乐器、乐曲、舞蹈等也传入我国,给我国的古典音乐注入了新的音

律。综上所述,丝绸之路开通以后,东西方经济文化交流日益频繁,对于东西方之间的经济文化交流

起到了极大地促进作用。

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,让学生正确认识丝绸之路。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

23.【答案】题目如汉朝杰出皇帝与科技等。西汉、东汉。文景之治、盐铁专卖 鼎盛或强盛时期。蔡伦。改进造纸术。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,便利了典籍的流传等华佗。创编出“五禽戏”发明了麻沸散 帮助人们强身健体等张仲景。是中医理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”张仲景《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了疾病的症候、提出诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,还提出治未病的理论,提倡预防疾病等。精神:刻苦钻研,勇于求索等。

【解析】【分析】依据材料结合结合图片内容可知,图中两组图片分别属于西汉、东汉;汉文帝、汉景帝出现了文景之治。汉文帝、汉景帝继续采取的休养生息政策,主要包括轻徭薄赋,注重农业生产,提倡以农为本,关心农桑,进一步减轻赋税和徭役。减轻刑罚,重视“以德化民",废除一些严刑苛法;提倡节俭,提倡勤俭治国,以身作则。这些措施使得社会经济得到了恢复和发展。这一时期政治清明,经济发展,人民生活安定。国力增强,国库钱粮充盈。历史上把文帝和景帝统治时期的盛世景象称为“文景之治”。图3是汉武帝,他推行盐铁专卖,使汉代进入鼎盛或强盛时期。根据所学可得出蔡伦:改进造纸术;造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,便利了典籍的流传等。华佗: 创编出“五禽戏发明了麻沸散,帮助人们强身健体等。张仲景:是中医理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣"张仲景《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了疾病的症候、提出诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,还提出治未病的理论,提倡预防疾病等。精神:结合材料中的人物可得出刻苦钻研,勇于求索。

故答案为:题目如汉朝杰出皇帝与科技等。西汉、东汉。文景之治、盐铁专卖 鼎盛或强盛时期。蔡伦。改进造纸术。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,便利了典籍的流传等华佗。创编出“五禽戏”发明了麻沸散 帮助人们强身健体等张仲景。是中医理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”张仲景《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了疾病的症候、提出诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,还提出治未病的理论,提倡预防疾病等。精神:刻苦钻研,勇于求索等。

【点评】本题考查汉朝杰出的皇帝和科技成就。难度较大,本题需要熟练掌握基础知识,对所学知识能够进行归纳总结,找出关键点,明确每一个人物的核心贡献是解答本题的关键。该类试题考查的方式比较新颖,需要在平时的学习中多总结、多归纳有助于试题的解答。

24.【答案】(1)A

(2)B

(3)A

(4)C

(5)A

【解析】【分析】(1)依据材料信息,可以看出, 西北丝绸之路的繁荣与当时的气候条件密切相关在材料中体现出来了;

(2)依据材料信息,可以看出,早在先秦时期,内地便与西域地区有了物质交流,故张骞出使西域前,内地与西域地区没有任何往来的说法与材料相违背;

(3)依据材料信息“ 以后各国使者和商人循此通道出入于中国,形成了一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道 ”,可以看出, 丝绸之路是一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道是从以上材料中得出的;

(4)依据材料信息,可以看出, 与汉朝同时期的罗马帝国地跨欧、亚、非三洲是以上材料没有涉及的;

(5)依据材料信息“ 以后各国使者和商人循此通道出入于中国,形成了一条横亘亚欧大陆东西的交通大通道 ”“ 我国的冶铁技术、井渠法传入西域 ”“ 印度的艺末、佛教、音乐、舞蹈等也传入中国 ”,可以看出, 丝绸之路不仅是商业通道,还促进了中外文化交流是从以上材料中得出的;

故答案为:(1)A

(2)B

(3)A

(4)C

(5)A

【点评】本题考查运用能力。解答时,就是要细心读材料,先看提供的表述内容,在细心读材料,看看这些表述在材料中是不是出现了,只要细心读材料,就可以顺利回答。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史